|

*********************************

下山定則 加賀山之雄 長崎惣之助 十河信二 石田禮助 磯崎叡 藤井松太郎 高木文雄 仁杉巌 杉浦喬也 HOME

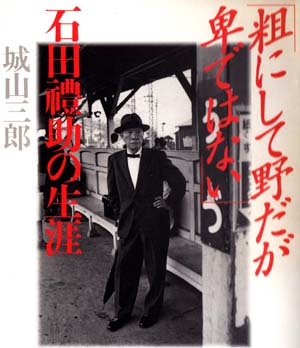

石田禮助 第5代国鉄総裁

(石田禮助の生涯 城山三郎 1988年刊より)

|

○若き兵士の如く

総理大臣池田勇人は、国鉄総裁への財界人起用に執念を燃やしていた。だが、総裁に成る身にとっては――。

「何ひとつ権限のない仕事をやらせる気か」と、小林一三が初代総裁のポストをはねつけたのは、有名な話である。従業員数46万。その数だけでも統率力の限界を超えている上、政府の指揮監督、国会の監督と手枷足枷をはめられての仕事である。給与も運賃も自ら決めることができない上、公共負担をというので、農産物輸送は採算無視の低料金。通勤通学定期の割引についても、国鉄法では5割までと定められているのに、前者は8割3分、後者については実に9割3分の割引を強いられていた。

経営サイドに当事着能力がまるで与えられていない。運輸以外の副業は許されない上に、新線建設を各地で押しつけられる。これで、いったい企業なのか、それとも営業または準営業なのか。その点について、国鉄部内にも意見の統一がなかった。加えて、巨大な労働組合の壁がある。

これでは誰が成ろうとうまく行くはずはなく、現に初代の下山定則総裁は原因不明のまま礫死体となり、第2代の加賀山之雄総裁は桜木町事故の責任をとらされて退任。第3代の十河信二総裁は、三河島事故があり、その後、新幹線の予算問題で2期目の任期を全うしない中、辞職に追いこまれている。末路はすべて不遇。花道にもならないポストであった。 |

|

果して、池田総理から声をかけられた財界の反応は冷ややかであった。人選をたのまれた石坂泰三は、

「いまごろ、そんな茶人は財界には居らんだろう」と、最初はいなした。

財界人に国鉄総裁の話を持ちかけるのは「冬場のホタルの話をするようなもんだ」と笑いとばす財界人もあった。

だが、池田はあくまで財界人起用にこだわった。国鉄の効率を上げ活力を吹きこむという大義名分の他に、池田には政敵佐藤栄作の国鉄への影響力を絶とうという狙いもあった。それがまたわかるだけに、財界人はよけい尻ごみした。声をかけられた松下幸之助や王子製紙の中島慶次は言下に断わった。

池田はますます意地になる。窮した石坂は、石田禮助にたのむ他ないと思った。昔からの親友であるだけに、それまでは避けていた名前であった。ところが、石田はよろこんで石坂からの話に応じた。いや、むしろ心待ちにしていた感触さえあった。

石田は同じ国府津の住人である十河にたのまれ、その7年前から2期にわたって国鉄監査委員長をつとめ、その後、諮問委員をしている。石坂からの話があった日も諮問委員会があって、石田は国鉄本社に来ていたが、文書課へ顔を出し、世話役である岩崎雄一(現。日本交通公社常務)に訊ねた。「石坂君から電話はなかったかね」やがて石坂から、「車を回すから、すぐ来てくれ」との電話。石田はその車で飛ぶようにして総理官邸へ向かった、という。数え78歳で総裁職を引き受けた後、記者会見で石田は言った。「乃公(だいこう)出でずんば」の心境である、と。

この報せに、石田を知る人々の間では、「よくまあ引き受けたものだ」という声が圧倒的であった。

若い日、三井物産社員としてニューヨークで石田支店長に仕えたことのある弘世現(現日本生命会長)は言う。

「石田さんが引き受けられたと聞いて、とにかくびっくりしました。普通なら、悠々と余生をたのしむところでしよう。総裁になったところで、いいのは汽車に乗るのがタダになるぐらい。それなのに、総裁の仕事は容易なことじやない。石田さんはそれを読んでたはずなのに」

三井物産在職35年の中、海外勤務が実に28年を占め、石田の身には欧米流の合理主義が浸みこんでいた。会話には英語が混じったが、よく出る英語のひとつが「リーズナブル」であった。その「リーズナブル」に考えれば、たしかにこれほど分のわるい仕事はなかった。合理主義者の石田が受けるはずはない。

石田禮助は、なぜその歳で「乃公出でずんば」の心境になったのか。

「国鉄の士気は沈滞しており、いつ大事故になるかも知れぬ空気で、普通の人ではとても埒があかない。だから俺が――という気持のようでした」と岩崎。

石田は高橋圭三との対談で、監査委員長として国鉄の裏も表も知り、相当な愛着を感じていた、と語った後、総裁就任を断わった財界人たちにふれて、

「あれらは一国一城の主で、安定してらぁ。(笑)こんなところにノコノコ入ってくるのは、ちょっと狂い気味だね。(笑)またそういうのをひっばってきたって、わかりゃせんわ」

石田自身は日本工業倶楽部で会う友人などからも、「君がやらなければダメだよ」といわれ、その気になった、と。ただし、苦笑して、「これが賢明か不賢明かはわからんがね」とつけ加えた後、すぐ続けて

「わたしの動機からいえば、神様のみこころに叶うもんだ」

石田は別のところでは、神妙に語っている。

「私の信念は何とするにも神がついていなければならぬということだ。それには正義の精神が必要だと思う。こんどもきっと神様がついてくれる。こういう信念で欲得ではなくサービス・アンド・サクリファイス(奉仕と犠牲)でやるつもりだ」

商売に徹して生きた後は、「パプリツク・サービス」。世の中のために尽くす。そこではじめて天国へ行ける。

石田は「これでパスポート・フオア・ヘブン(天国への旅券)を与えられた」とも言った。

これを「天国へのパス」と書いた記者に対しては、「君、パスではなくパスポートだよ」と注意した。

日ごろ乗降に使うようなものではなく、天国へ向け永遠に旅立つための大事な旅券だというのである。

○ It's your business. top

安全への航海。

この年(昭和39年)8月、石田が国鉄監査委員長時代から推進してきた新型の青函連絡船八甲田丸が完成、就航した。以後、40年5月大雪丸、6月摩周九、8月羊蹄丸、41年11月十和国丸と、8,600トン級の新造船が次々に就航する。老朽化して危険が予想された戦時標準型の連絡船と置き換えられ、青函航路は面目を一新した。大型化し快適になっただけでなく、何よりも安全な船旅となった。画策定のとき、石田は三井の後輩で造船技術のエキスパートである三井造船の山下勇(現・JR東日本会長)を呼んで、いかにして安全かつ揺れを少なくできるか、詳しく話を聞き、全船に当時最新の横揺れ防止装置をつけさせた。これら諸船の建造費は1隻10数億だが、横揺れ防止のためだけに1億円あまりの金をかけた。

10月1日、東海道新幹線が開通。

石田は、テープ・カットに出るのをためらった。「十河君が気の毒だ。テープを切らせてやりたい。わしが切るのは筋ちがいだよ」新幹線は、前総裁十河の夢の結晶であった。石田の意向を聞いた十河からは、「遠足に出かける小学生のような気持で待ちわびています」との伝言があり、石田がやむなくテープを切った。

国鉄技術陣は意気さかんであった。もともと国鉄内部には、「関東軍」と呼ばれるほど技術優先で突っ走ろうとする勢いのいいグループがある。東海道新幹線の開通で自信をつけた彼等は、新幹線を西へ東へと伸ばそう、さらに、津軽海峡の底をくぐり北海道へも――と夢をふくらませた。石田は、山陽新幹線には賛成であった。東海道新幹線とつなぐことで、双方の投資効果をさらに高める、と読んだからである。

ただし、それ以外の新幹線には不同意であった。青函海底トンネルにも反対した。いずれも採算のとれるはずがなく、かなりの赤字を生む、と見たからである。それに、通勤難の緩和など火の粉の降りかかっている課題があり、ただでさえ金が要る。経営を考えろ、と石田は技術陣に待ったをかけた。

「仮に技術的にトンネルができるとしても、実際には役には立たない」「トンネルなんて、いつつぶれるかわからん」などとまで言うので、磯崎らはとりなしに困った。

国鉄総裁の許へは毎日のように、路線を引け、駅をつくれなど、さまざまな陳情が持ちこまれる。政治がからむものもあれば、利権の匂いのするものもある。石田は、陳情にはとり合おうとしなかった。その多くは、それぞれの部署が専門的な判断で決めることであり、総裁が口出しすれば、組織は混乱し意欲を失わせる。総裁としては黙殺すべきだ、という考え方からであった。それは、物産支店長時代の姿勢の延長でもあった。

石田が総裁となって久しぶりに故郷松崎へ帰ったとき、町からは早速、国鉄に対する陳情が出された。

だが、石田は聞こうともしなかった。

「ぼくはそういう人間ではない。蔭で大きなことをしているから、そうしたことはできない」

新幹線の駅をという三島市の陳情に対しても、石田は「ダメなことはダメ」と、冷たいぐらいの印象を与えたが、「ただし企業として採算が合えばいい」と、つけ加えはした。

これは陳情ではないが、大分を視察、記者団から複線電化を早くやって欲しいと言われた石田は、切り返した。

「電化? そりゃぜいたくだよキミ、このへんにそんな交通量あるの? 到底ひき合わんよ」

大分鉄道管理局長としてその場に立ち会っていた藤島茂は記す。

「わきでハラハラ、それにはちがいないが、なんとかそこんところをアヤをつけて言ってほしいと思うのにこれだ。

翌日の新聞にはさぞ悪口がいっぱいかいてあるだろうと心配しながらあけてみると、これがまたそうでない。「石田総裁、まだ早いと語る」――そんな調子。こっちはホッと胸をなでおろす。ズバリと思うことを言ってにくまれない」

○降りかかる火の粉 top

国鉄総裁職。石田にとって、人生の秋、颯爽の出番であった。

それまでの人生の中から、スタンスはすでに決まっていた。粗にして野だが卑ではない。正々堂々とやる――。

私心といえば、そうすることで「天国への旅券」を得たいという願いだけ。こわいもの知らずでもあった。

石田の国鉄についての理念は、明確であった。「企業的精神で能率的に経営して行く」そのため「できるだけ合理化をやらなけりゃいかん」し、「もっと営利心をもて」同時に「弾力性のある独立採算」ができるよう、政府、国会に強く働きかける。総裁の実際の仕事としては、いやなこと、総裁でしかできないことだけをやり、決断はするが、実務はすべて磯崎副総裁以下に任せる。弁解はしない。責任はとる。それは、これまでの長い支店長生活で一貫してとり続けてきた姿勢でもあった。

親友石坂は、政界工作や財界のもめ事の調整などは副会長の植村甲午郎らに任せて、経団連に君臨している。石田の場合も副総裁以下に任せる。ただし、国会などは自ら相手にする。財界仲間が尻ごみしただけに、石田としてはむしろ、やる気になった。とはいっても、石田は国会に対し、とくに闘志を燃やしたのではなかった。

石田は、日本の国会についての予備知識や先入観を持っていない。色眼鏡無しである。というより、それより先に、同志という受け取り方をした。国会議員職はパブリックサービスそのもの、国鉄総裁の私もパブリックサービス、率直に話し合えるはずの仲だ、と。「諸君にも責任がある」との国会での発言は、同志として本当のことを言ったまで、 一緒になって改めるべきは改めようと、訴えたつもりであった。

活性化のためには、まず風通しどよくしなければならない。石田は総裁室のドアをオープンにした。

記者団に対しても、「だれでも、いつでも、自由に入りたまえ」秘書を通さず、また秘書を立ち会わせず、話相手になった「国鉄総裁としては破天荒なことであった。それまでは、秘書課で質問内容までチェックし、簡単には会えないしきたりであった。

風通しをよくするという意味では冒頭に述べたように、石田は監査委員長当時から、ノンキャリア組の抜櫂を進言、硬直した人事にメスを入れている。総裁になってからも、石田はこれを進め、能力のある者には、学歴や年功を問わず、2階級3階級昇進の道をひらいた。大学卒でない人材を本社の広報部長(局長並み)に抜櫂、局長たちから成る省議のメンパーに加えた。

中学校卒の国鉄の渋沢誠次志免炭鉱所長を、難しい労働問題を解決したというので「苦労したから一番いいところへ持ってきてやれ」それも、時間をかけるのを許さず「すぐ決めようじゃないか」まず仙合鉄道管理局長へ、次に全国で最大の東京鉄道管理局長に、さらに常務理事へと登用した。

7月はじめ、石田は朝の通勤ラッシュの新宿、赤羽、上野、さらに大阪の各駅ホームに立った。総裁に現場をその目で見てもらおうという磯崎らの提案によるもので、人波にもまれる各駅の駅頭へ石田も進んで次々と出かけて行った。

混雑は、石田の予想をはるかに上回った。視察を終わって、石田は記者たちに語った。

「このままじゃ三河島事故以上の大事故が起る危険もないとは言えないよ。……とにかく当面できるだけの手を打ちながら、打開策をぜひ考えなくちゃならん」

真剣な感想であった。石田は、総裁としての責任をあらためて感じた。

通勤対策について、これまで石田には石田なりの意見があった。首都圏などでは住宅地が郊外へと広がり、通勤距離はのび、通勤人口は増える一方である。これはそれら地域の問題であり、政府や地方自治体が対策を考えるべきである。国鉄はもともと全国を対象とし、地域と地域を結ぶなど国土の平均的開発に役立つのが使命である―卜と。石田はこれまでのそうした考え方を「悔い改めた」とも言った。

通勤問題が実は安全問題であることを、目のあたり見て思い知らされたからである。

「通勤対策は本来は国鉄の仕事ではないが、といって、降りかかる火の粉は振り払わねばならない。それに、この過密ダイヤと路線の酷使からは、大事故が発生しかねない。早急に輸送力の増強をはかるとともに、とりあえずは、輸送手段のすべてに安全装置をつけること。これは財源のあるなしにかかわらずやらなけりゃいかん」

国鉄監査委員長時代、石田は「もうからなけりゃーやってはいかん」と、しきりに効率を説いてきたが、しかし、安全については例外としていた。老朽化した青函連絡船の更新を強く推進してきたし、十河総裁が線路保守費を大幅削減することを決めると、石田は十河に迫って、金額復活させた。

総裁就任直後発表した一文の中でも、石田は書いている。

「風の向きによって、ときに夜汽車の響きが寝室にまでとどくことがある。深夜である。万物が平穏なひとときをひたすら貪っている時刻に、なお起きていて職務に励む人のあることを思うと、厳粛な気持ちにならざるを得ない。”神よ、願わくは安全を守り給え”と祈る気持ちになる」

”神よ、願わくは安全を守り給え”

だが、その祈りは神に届かなかった。届く前に大事故が起ったっその年11月9日、鶴見駅付近で貨物列車が脱線転覆したところへ、並走する横須賀線の電車が突っこむ。急を聞いた石田は、磯崎以下に現場の指揮をとらせるとともに、池田総理に電話をかけた。

だが、石田は、「えらいことをやりました……」と言っただけで、絶句する。

池田は石田を叱咤した。「総裁、あなたがそんなことで、どうしますか。しっかりしなさい、総裁!」

電話の後、池田は側近に漏らした。「弱ったな。たいへんショックを受けてるようだ」

石田はとって返し、遺体の安置されている総持寺へかけつけた。そして、160を越す棺の列を見て、顔色を失う。

足元もおぼつかなく、辛うじて焼香をすませた。石田は遺族を前に頭を上げられず、

「本当に申訳ないことをいたしました」うなだれるばかりであった。

それは、部内の者にも記者たちにも、思ってもみない取り乱しようであった。まさに白髪ふリみだして、という観があった。感想を聞かれても、{地獄だ」と、短くつぶやくばかりであった。

数日後、自民党本部へ説明に行ったとき、石田は廊下でころび腕の骨を折った。このため葬儀の日には入院中の病院から片腕を自布で吊って出かけた。磯崎が代行しようとしても「どうしても自分が行く」と、聞かなかった。

だが、石田は鳴咽して用意した弔辞をろくに読めなかった。

石田は辞表を書いたが慰留された。先の三河島事故で十河総裁が辞表を出したとき、「辞めれば責任がとれるものではない」と石田は十河を諌めた。その言葉がいまは自分の身に当てはまった。

○首を切られた気持ち top

総裁として骨太な日々が続いていたかに見えるが、不本意な事態も次々に起り、石田を悩ませた。そのひとつが組合問題。石田の組合に対する姿勢は「愛情は持ってるけど、金はないんだ」の一語に尽きた。

「だから、とりあえずは合理化に協力してくれ。合理化は絶対に必要なのだ」と。

石田は労務担当に指示した。

「組合を追いつめてはいかん。交渉事だから、片一方道を必ず開けておけ」

「タバコ巻き」発言問題などもあって、組合幹部もある程度は石田を理解し、

「爺さんがここまで言ってくれてる」「爺さんがちゃんとやってくれる」などと現場を説得することもあった。

だが総評傘下の巨大な戦闘集団がただおとなしくしているわけがなかった。ストライキが企てられ、順法闘争も起った。ストライキに対しては、「要らんことをする」と吐き出すように言っていた石田だが、順法闘争については、はげしい憤りを見せた。石田にしてみれば、それがこの上なく「卑」なる戦術に思えたからである。

指導した組合執行部に対して、解雇も含めた厳しい処分が打ち出された。これに対し、組合員たちが抗議し、総裁室に押しかけた。そして、廊下で石田と鉢合わせ。守衛も秘書もどうなるかと息をのんだ瞬間、石田は、

「どうかねキミたち、首を切られた気持ちは?」とやった。チョッキに蝶ネタタイ、胸をそらしたあのポーズで、いかにも興味シンシンといった顔つき、これにはさすがの組合の猛者もグッと詰まって一言もなかったという。石田には何の思惑もない。もちろん、冷やかすのではない。むしろ、淡い同情もあったのかも知れぬが、何よりも「気持ち」が知りたかった。

後年石田は「私もずいぶん仕事をしたつもりだが、しかし労使の関係だけは何らなすことはなかったな。手に負えんのだ」と語り、また、「私が国鉄総裁6年の間に最も不愉快に思ったのは労使の関係だな。物産会社にいたときなんか、こんなことはなかったからなあ。実に愉快でしたよ」とも言っている。

だが、実は石田をさらに怒らせたものがある。紀律の弛みである。当時国鉄は46万人という大所帯。それだけの人数が働いていれば、多少の不祥事も起るというものだが、石田としては許せなかった。それは神聖な職場にあまじきことであった、同時にまた「卑」でもある。一部の管理職が、平日、業者の接待ゴルフに出かけていたことが暴露された。

石田は早速3,000人の管理職に「国府津、石田禮助」名で手紙を送った。

ゴルフは「自分と闘う紳士のスポーツ」であり「他に追随を許さぬ魅力」がある。その「魅力を知る一先輩として老婆心ながら、あえて忠告」するというもので、ゴルフにはきびしいルールがあるのと同様に、ゴルフヘ行くにも、きびしいルールがある。そのルールとは「自分の負担」で「自分の時間」に「無理のない範囲」で楽しむ、ということ。「かりそめにも紀律の無視や、公私の混同というような社会ルールの違反がつきまとうようでは、すでにゴルファーとしての資格に欠ける。誰からも指弾をうけることのないよう、行き届きすぎるくらいの神経を使いたいものです」これは「ゴルフだけでなく、ほかにも当てはまること」である。どうか堂々たる国鉄をめざし、覚悟を新たにしてやって欲しい――と。

この手紙の反響はさまざまであった。マスコミにも大きくとり上げられたが、

一方、部内では、「あなたもゴルフをやめているのに、総裁からの手紙が来ないじゃないの――と家内にバカにされた。悪いけど、俺のところへも出してくれ」そんな風に言ってくる管理職もあった。あまりにも巨大な組織の空気とは、そういうものなのであろう。

気の弛みによる事故が、思い出したように起った。駅員の朝寝坊、信号見落としによる入替貨車の脱線、急行の停車駅素通り……。幸い、人身事故こそなかったが。石田を絶望的にさせたのは「貨物列車の機関士と機関助手が列車を停めて喧嘩した、という一件である。

この報せを石田は総裁公館で受けた。東北本線全線電化完成のテープ・カットのため、次の朝早く青森へ出張する予定で、そこに泊っていたのだ。石田は激怒し、直ちに辞職し、青森行きもとりやめると言った。磯崎副総裁らが駆けつけ、磯崎自身をふくめ責任者の厳重処分を行なうことで、ようやく石田の怒りはおさまったが、次の日、東北本線に乗っているうち、石田はやはり自らも責任をとるべきだと考え、浅虫の宿に入ると、磯崎の代筆で、即刻自分の辞表を提出するよう、東京へ電話した。大事なテープ・カット直前のことである。ここで辞任すれば、かえって騒ぎは大きくなるし、代筆の辞表などというのもおかしい。とにかく辛抱して欲しい――と、磯崎は石田を口説いた。

石田を辞める気にさせたものが、いまひとつある。運輸省との関係である。石田は親しい財界人に漏らしていた。「役所がやかましくて、なにかというと呼びつける。おれは3度に1度行くが、それでは折り合いがわるくなる、というんだ。だから辞めるんだよ」権威をかざすのもひとつの「卑」。その卑に屈しなければならぬとあっては、石田としてはやり切れぬ思いがしたのであろう。

石田の後任には、磯崎副総裁。能吏だけに、石田とちがって人間関係にもそつがなく、安心して後事を託せそうに思えた。後になって、いわゆる「マル生」運動が起り、その反動から管理不能と呼ばれるような難しい時代がやって来ようとは、当時、世間はもちろん、石田も思ってもみなかった。

top

*********************************

|