|

****************************************

ザヴィエル シーボルト 米(ペリー ハリス ヘボン) 英(オールコック パークス サトウ 仏(ロッシュ) 露(ムラヴィヨフ) Home

ザヴィエルの東洋へのキリスト教伝道

(『人物叢書・ザヴィエル』吉田小五郎著 吉川弘文館 昭和34年刊 抜粋)

|

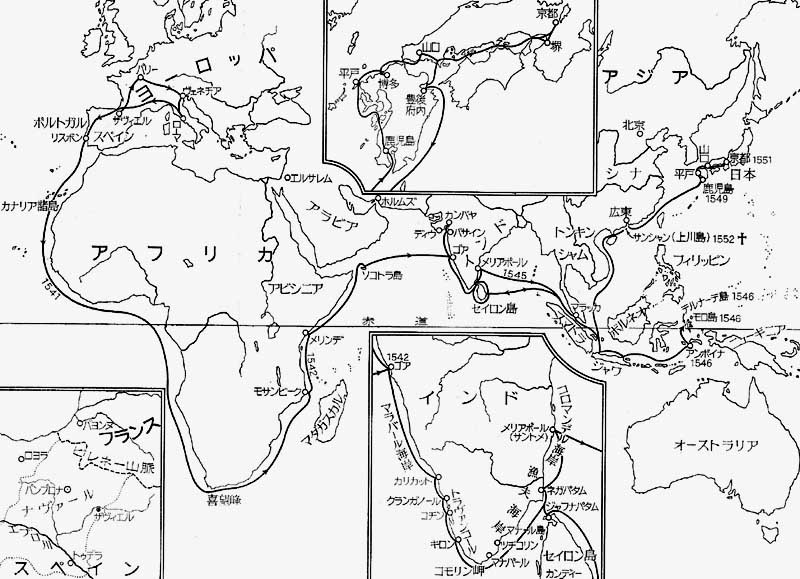

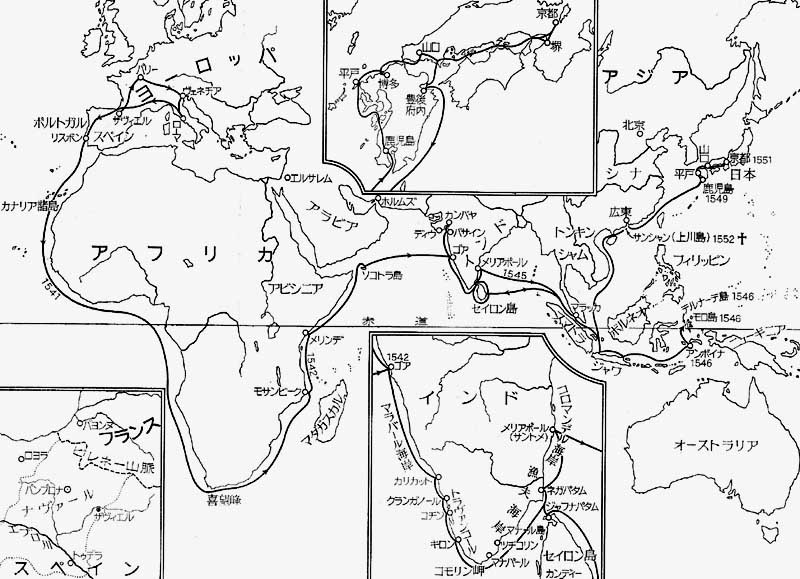

聖フランシスコ・ザヴィエル伝道足跡図(1541〜1552年・日本の室町時代末期、36〜47歳)

|

1 序にかえて top

ザヴィエルの呼称

Francisco de Xavier 自らこう署名している聖人の名を、日本の仮名でどう綴り、どう書きあらわしたらよいか、をまず問題にして見たい。

何故なら、かつて私は、日本で種々の書物にでてくる同じ聖人の名を、一々カードにとり整理してみて驚いたことがある。

ごく些細な違いをも見脱さず丹念にカードにとると、六十何種かになった。

その中から丁度五十種をえらび、前に出した私の小さなザヴイェル伝(書名後出)の付録として載せたことがある。

無論西洋にもラテン語綴り、スペイン・ポルトガル語綴り、フランス語・ドイツ語・英語綴り等々があって、それらがまた複雑に交錯し、はたらいて、それを仮名に移せば色々になる道理である。

それにしても、六十何種とは驚いた次第であった。

そこで、実際問題として、Xavier をどう呼び、どう書きあらわしたらよいか。

もと彼はスペイン人だったから、スペイン風に読んでフランシスコ・デ・ザビエルといったらよいか。

ところで彼は同じスペイン人でもバスクに属し、バスク語では Xavier をポルトガル風にシャビエールと読むそうである。

のちに彼はポルトガル王の要請によってポルトガルへ行き、更にインドへ渡って、役人や貿易商人等多くのポルトガル人に取りまかれて伝道に従っていた。

それで当時一般にはポルトガル風にシャヴィエルと呼ばれていたらしい。

日本でもいくらかの文献に、それらしい痕跡がのこっている。たとえば、天草地方に伝えられた寛永頃の日繰(即ち教会暦、或いは今日でいう祝日表)には、「さんふらんしすこしびえる」とあり。

その他『契利斯督記(きりすとき)』には「シャビエル」、『対治(たいじ)邪教論』には「三付乱志須古娑毘恵婁」、『天文末録』には「フランシスコシャビエル」となっている。新村出(しんむらいずる)博士や故木下杢太郎(もくたろう)氏は「シャギェル」若しくは「シャヴィエル」と書かれたが、人名すべてその国籍による称呼で書きあらわすことを原則としている岩波書店の『西洋人名辞典』(1956年版)にも「フランシスコ・シャヴィエル」となっている。

しかし私は、ここでは、この叢書の企画編集者日本歴史学会から示されたとおり、フランシスコ・ザヴィエルと呼ぶことにしよう。

これは恐らく英語読みから出たものであろうが、日本の教科書その他一般世間で広く通用し、耳なれているからである。

余談ではあるが、近代画家のヴァン・ゴッホ Van Gogh は、もとオランダ人で、本来はフィンセント・ファン・ホッホと読む。

しかし一般にはそれではむしろ通じがたく、耳ざわりであり、又ペダンチック(哲学学)に聞えて面白くない。なお序(ついで)ながら日本のカトリック教会では、ザヴィエルを「ザベリヨ」、若しくは「ザベリオ様」などといっている。

本書では、その他欧人の呼び名は総て通例に従うことにする。

ザヴィエルの伝記

次ぎに、ザヴィエルが日本に初めてキリスト教をつたえた宣教師であることは、今日、大袈裟にいえば三歳の童子も知っているといっても過言でない。

ところで江戸時代から明治の初めにかけて、一般の人々はそんなことさえ知らなかった。

『切支丹来朝実記』のような稗史(はいし)、小説、或いは講談のようなもので育って来た人々は、日本の開教者をウルガン・バテレンとか、プラテン・バテレンなどと信じていた。

勿論仔細に文献をあされば、ザヴィエルの名はいくらも出てくるが、さればといって、その詳しい伝記などは思いもよらなかったのである。

西洋側の伝記

一たび目を転じて、西洋側ではどうかというに、ザヴィエルの伝記、並びにその関係史料はそれこそ文字通り汗牛充棟(かんぎゅうじゅうとう)もただならずで、今仮にその書誌を編(あ)むとしたら、この小著の分量を十層倍にしてもなお足りないであろう。

刊本ではザヴィエルが逝いてから四十二年目の一五九四年にでたトルセリヌス Turseinus の『ザヴィエル伝』を始めとして、カトリック教会の内外各国から夥しい伝記が出ており、今日でも注意しておれば、年々歳々、世界の片隅どこかで一冊や二冊は出版されている有様である。

しかし、ザヴィエルの伝記として全幅の信頼のおけるものをといえば、無論在ローマのドイツ人司祭ゲオルク・シュールハンマー Gerge Schurhammer 師のそれにとどめをさす。

師はザヴィエル研究の自他共に許す世界的権威で、殆んど生涯をその研究に献げられて今日にいたっている。

夥しいザヴィエルに関する著書、論文を発表されているが、そのうち一九二五年にドイツ文で、同二八年には英文でB6版約三百ページばかりのザヴィエルの略伝を出されたことがある。

これは小さいながら標準的な名著であるが、各国語に訳され、私もそれを便りに一書を編んだことがある。

なお三十年前から師が予告しておられた十巻から成るという大著ザヴィエル伝の第一巻(誕生よりポルトガル滞在まで)が、四年前に漸く出版された。

驚くべき明細なザヴィエル伝であり、ひたすらその完成が待たれるわけである。

Georg Schurhammer S.J.

Franz Xaver, sein Leben und seine Zeit, 1 band, Europa1506-1541. Freiburg, 1955

シュールハンマー師ほどでなくても、ザヴィエル伝の研究的な良書がないわけではない。既に古いが、クロス Cros 師やブルー Brou 自師のものがあり、いずれも好著である。

P.L. Jos.-Marie Cros. S. J., Saint Francois de Xavier, sa vie et ses letters.

2 vols. Toulouse et Pais, 1900.

A. Brou, S. J., Saint Francois Xavier. 2 vols. Paris, 1922.

しかし今日、私どもがザヴィエルの伝記を真面目に研究し、後づけようとするならば、ザヴィエル自身の手になった書翰、並びに同時代にインドその他各地で働いたイエズス会パードレ(神父)たちの書翰を読むに如くはない。

書翰集

殊にザヴィエルは実に超多忙な身をもって、長短多くの書翰を書きのこしている。直接彼の書翰をひもとけば、彼の足跡、行動はもちろん、彼の喜怒哀楽の情、体温、脈搏まで伝かってきそうである。

彼の書翰は、その実物真蹟がそのまま今日に伝わっているものがあり、また早く原本は失われて写本のみのこっているものがあり、翻訳のみしか伝かっていないもの等々があって、大体長短百三十八通が遺っている。

その異本を並列し、厳密な校訂を加えたものが、先には『ザヴィエル叢書』

Monumenta Historica Societatis Jesu,

Monumenta Xaveriana. 2 vols. Matriti,1899-1900.

の中に入り、長い間定本とされながら入手が困難であった。

しかるに近頃シュールハンマー、ヴィキ Wicki 両師によって更によい書翰集が刊行された。

G. Schurhammer et J. Wicki, Epistolae S. Francisei Xavertii. 2 vols. Roma, 1944-45.

わが国では、明治二十四年にステファノ浅井虎八郎なるお方が助手をつかって『聖フランセスコ・ザベリョ書翰記』(四六判三冊、浅井氏刊)を出している。

但しこれはコーリッジの英訳本 H. J. Coleridge, The life and letters of St. Francis Xavier. 2 vols. London.からの重訳であり、その翻訳も当時としては無理からぬ誤りが多く、文章の点でも今日から見れば大時代すぎてお薦めしがたい。

幸いに先に挙げたシュールハンマー・ヴィキ両師の校訂本の一部、四十六通の書翰の翻訳がアルーペ Arrupe

神父、井上郁二両氏によって成り、岩波文庫の中に入っている(『聖フランシスコ・デ・サビエル書翰抄』上下二巻、但し目下絶版)。

なおこれまでに日本で出たザヴィエルの伝記のうち、主なるもの二、三を挙げておくことにする。

日本側の伝記その他

吉田小五郎著『聖フランシスコ・シャギエル小伝』四六判 三三八ページ 昭和七年 大岡山書店 昭和二四年 泉文堂

比屋根安定著『東洋の使徒聖サギェル伝』(日本基督教史序説)菊判 三六七ページ 昭和九年 日独書院

幸田成友著『聖フランシスコ・ザビエー小伝』四六判二一○ページ昭和一一六年創元社

ヨハネス・ラウレス著・松田毅一訳『聖フランシスコーサヴィエルの生涯』A5判四〇三ページ昭和二三年エンデルレ書店

なお慶応大学文学部内三田史学会の『史学』第二三巻第四号(通巻第九二号昭和二四年六月)、「特集ザビエル研究号」 (吉田編集)には次ぎの記事がある。

樋口勝彦訳「聖フランシスコ・ザビエルの列聖文書」(ラテン原典よりの全訳)

ニエレンベルグ編、岩谷十二郎訳「鹿児島のベルナルド」

海老沢有道「サヴィエル関係の日本史料」

吉田小五郎「ヴァリニヤノのシャヴィエル探究」

また上智大学内キリシタン文化研究会の『キリシタン研究』第四輯(四作七二)に柳谷武夫氏の努力になる「戦後におけるキリシタン研究の動向とその文献」なる長編があり、戦後のザヴィエル研究文献を殆んど網羅されていて便利である。

2 少年時代 top

アメリカを発見した例のコロンブスが歿した年と同じ年の一五〇六年四月七日(永正三年三月四日)に、わがフランシスコ・デ・ザヴィエルがこの世の人となった。

スペインもフランス寄りピレネー山脈の西麓に近い小さな王国ナヴァールのザヴィエル城、周回約三〜四里、城壁と濠をめぐらし、三つの塔をもった屋形、それに付属の礼拝堂があって、ここに平素何人かの聖職者がつめていた。

堂々たるお城の中でザヴイェルは呱々の声をあげたのである。

ザヴィエルの両親

ザヴィエル家はナヴァール王国でも名家で、父のファン Juan

はボロニヤ(中部イタリア)大学出身の法学博士、王室の信任あつく、大蔵大臣・枢密院議長、最後には宰相にまでなったほどの人であった。 |

ザヴィエル城(プロドリクク師の『ザヴィエル伝』(1952年刊)による)

|

母は母でマリヤ・デ・アスビルクエタ Maria de Azpilcueta といい、父に優るとも劣らぬ名家の出身で、ファンの許へ輿入れの際、嫁資としてザヴィエル城とアスビルクエタ城を二つ寄せたといえば、凡その見当はつこう。

両親はともに熱心なカトリック信者で、この上見落してならないのは、バスクの血を引いていたということである。

バスクはスペイン・フランスの両国々境にまたがって住んでおり、性極めて剽悍(ひょうかん)、企業心にとみ、冒険家や探険家を多く輩出したといわれるが、ザヴィエルの生涯をかえりみて、何か大きくうなずけるものがあろう。

彼の同胞

ファンとマリヤ夫人との間に三女三男があり、ザヴィエルはその末子であった。

三人姉妹のうち、長姉マリヤと次のマグダレナ Magdalena は生涯を修道院におくり、兄二人、ミゲル Miguel とファン Juan は共に軍人であった。

父は王室に仕え、平素家庭を離れて首府パンプロナ Pamplona に住み、従って少年ザヴィエルの教育は主として篤信な母が、そしてその相談役には母方の叔父マルチン・デ・アスピルクエタ Martin de Azpilcueta が当った。

ザヴィエルは明るい人好きのする利発な少年であったらしい。少年時代のことは誰の伝記もそうであるように詳しくは分らないが、とにかく数え年七歳になるまでは、平和の中に暮したことは確かである(以下年齢は数え年でいう)。

しかるに、ナヴァール王国を突如おそった嵐は、ザヴィエル一家にまともに吹きつけ、揺り動かした。

ローマ教皇を中にしてフランスとスペインとの間に紛争がおこり、あいにくナヴァールはフランス方に加担した。

スペイン軍の攻撃にあって、王はフランスへ亡命し、その途中王は憤死、ザヴィエルの父ファンもまたそれと運命を共にした。

その結果、ナヴァールはスペインに併合され、ザヴィエル家の所領は競売に付されるという悲運にあった。

これはフランシスコが十歳の時のことであった。

精悍な、また気負ったバスクの血がじっとしていられよう筈がない。ザヴィエルの兄ミゲルとファンをふくむナヴァールの愛国者たちは、故国の回復を目ざして秘密に会合し、しかもその場所となったのが荒れはてたザヴィエル城であった。

しかしその計画は失敗に帰し、叛徒は厳罰に処され、その密会所となったザヴィエル城は、僅かにその一部をのこして完膚なきまでに破壊され、濠は埋められてしまった。

しかもスペインの軍隊が進駐したのだから、末子ザヴィエルを抱えた母マリヤの苦衷は察するに余りありというべきである。

不思議な運命

時をへだてて又もナヴァールの愛国党はフランスの援助を得て、首都パンプロナに向って進軍した。

運命の不思議といおうか、城を守る勇士の中に、ドン・イニゴまたはイニャシオ、のちのイグナチウス・デ・ロヨラIgnatius de Loyola がおり、寄せ手の中には、ザヴィエルの兄ミゲルとファンが、いわゆる鎧の袖をつらねて出陣していたのである。

むろんナヴァール回復は一場の夢で、ただロヨラはその戦いで防戦これつとめたが、あいにく脚に重傷を負い、戦線をはなれて故郷へおくりかえされて療養につとめ、やがて、イエズス会の創立へと飛躍するのである。

その後も、幾度かナヴァール人の反抗はくりかえされたが、結局それは徒労であった。

一五二四年ようやく平和が回復し、久しぶりにミゲルとファンは母の懐へかえって来た。

今やわがフランシスコは既に十九歳、匂うが如き青年になっていた。痩躯長身、温雅謙遜、誰からも好かれるような若者であった。

長い戦争中何を思いつづけて来たか、おのずから心の試練を経、おもむろに将来の方針を目論んでいたに相違ない。

父の死後は専ら家庭で勉強しカノン法(聖典・宗法・教会法)の権威といわれるマルチン・デ・アスピルクエタについてラテン語を学んでいたと伝えられる。

今やフンシスコも、現実に将来の方針を定める時が来た。

兄たちは弟も軍人にしたがったが、彼はそれに従わなかった。

ペンは剣より強しと考えたのであろう。

父の後をおそい断然剣の道を捨てて、ペンのそれを選ぶことにした。

かくてパリー大学を志し、母をおいて懐しい故郷を去った。 |

ザヴィエルが洗礼を受けた泉石

L.ミシェル師の『ザヴィエル伝』(1908)による。

ザヴィエル城は一たん破壊されたが,近年立派に修復された。その中に図のようなザヴィエルが洗礼を受けた泉石がそのまま遺っている。

|

3 パリー留学 top

パリー留学

ザヴィエルはパリー大学を目ざした。当時パリー大学といえば、およそヨーロッパで学問を志すほどの者にとって憧れの的で、全ヨーロッパ各地から、いつも三〜四千人の学生が集まっていた。

今日ラテン区と呼ばれる大学区には、聖堂や修院や病院や旅舎などが入りくみ、それに数々の学院が交っていた。

中に聖バルバラの学院はポルトガル王の補助によって立ち、学頭はポルトガルの名門の出身たるディエゴ・デ・ゴーベア Diego de Gouvea であった。

国王の給費生はみなここにいたが、わがフランシスコも、一五二五年十月一日、「ドン・フランシスコ・デ・ハッスー・イ・ザヴィエル」 Don Francisco de y Xavier という長たらしい名前で入学を許された。

彼が二十歳の時である。

長期にわたる戦争にあえぎ、ザヴィエル家が左前になったことはいうまでもない。

とはいえ大鍋の底といおうか、彼がパリーでの生活は、なおかつ乗馬を持ち、ミゲル・ナヴァロという従僕を使っていたという。

無論当時の学院は、一種の寄宿学校であった。

教師と学生はいわゆる同じ釜の飯をつつきながら勉強し、修業する訳であるが、およそ大学を卒業することは、生やさしいことではなかった。

予科の一年がすぎて哲学に三年半、それで漸く学士となる。条件が許されれば、それから助教として教鞭をとるかたわら勉強して又三年、最後に神学・法学・医学若しくは文学の研究に入って三〜四年、ここで始めて博士となる。

都合十二〜三ヵ年の年月を要した。

聖バルバラの学院

聖バルバラの学院も当時の学校の例にもれず、礼拝堂あり、食堂あり、講堂・文庫・研究室・教室が総て備わっていて、その中の一室にザヴィエルは起居していた。

彼が後の回想によれば、教授の中に必ずしも風儀のおさまらないものがあり、たそがれ時ともなれば、巷の居酒屋や怪しげな宿を飲みあるき、荒しまわり、甚しきは教師が先に立つという騒ぎであった。

ところがたまたまその教師が病死し、スペイン生れのファン・デ・ベニヤ Juan de Pena が来てから、その学識と人格とで忽ち学生の風儀は一変し、ともすればよろめこうとするザヴィエルを始め、みなの者が緊張した。

それに、幸運にもザヴィエルは、同室の友にペドロ・ファーベル Fedro Faberなる者を得た。

ファーベルはサヴォイ(北西イタリア)の生れ、農夫の子で、アルプスの山中で羊を追いながら育ち、十二歳の時生涯の童貞を誓ったという大である。

その敬虔・純真・温雅、殊に謙遜と情熱は、大きな魅力であった。

ザヴィエルは貴公子然として、しかも秀才で、スポーツマンで社交家ときていたから、人の注意をひき、それ相当の誘惑の的ともなったことは当然であろう。

然るに日夜同室のフアーベルと共にあるうちに、牽制され、背骨のある立派な学生となった。

ザヴィエルはそれこそ、その学百科にわたる哲学者アリストテレスに傾倒し、助教として講筵(こうえん)をひらき、それも中々の評判であった。

ザヴィエル家の窮迫とマグダレナの意見

時あたかも故郷のザヴィエル家では、母のマリヤが失われた権利回復の訴訟をかされる中にますます窮迫を告げ、フランシスコの学資にさえ事かく次第となった。

家族会議の結果、彼を呼びもどし、遅まきながら軍人にしたらなどとの議が持ちあがり、時にカンディアの修道院長をしていたマグダレナの意見をきくことにした。

彼女はかつて女王イサベラ Isabella の傍らに近く仕えていたが、今は修道院に身を沈めていたのである。

笞えていうには、「弟の学業を励ましこそすれ、それはなりませぬ。弟は必ず将来立派な主の僕となり、教会の柱となる人です」と。

幸いにして姉のこの意見が容れられて、フランシスコは、これまで通りパリーに留まることになった。

学資については、恐らく母方の叔父達の後楯があったのであろうといわれている。

なおその頃ミゲル兄弟は結婚し、続いて母が世を去った(一五二九年七月、時にザヴィエル、二四歳)。

一国につづいて一家の破産と母の死と、落莫(らくばく)たるものがあったであろう。

ロヨラとの邂逅(かいごう=出会い)

頼むは勉学の道と、同室のファーベルの友情のみ。

共に哲学科の課程をおえて最後のスコラ哲学の課程に入ろうとする頃、彼には虫の好かない一老書生が、彼等の室に入って来た。

思いきり額ははげ上り、とうに普通の学生の年齢をすぎている。(正確にはいえないが恐らく四十歳位)

どこか燃える情熱そのもののような趣きがある。イグナチウス・ロヨラその人であった。

ロヨラの本名をイニゴ厶ア・オネス・イ・ロヨラ Inigo de Onez y Loyola という。

ザヴィエルと同様、スペイン貴族の名門で、かつては軍人であった。

ナヴァールの首府パンプロナの攻防戦で彼は右脚に重傷をおい、故郷にかえった事は既に述べた。

故郷といってもロヨラ城、そこで、回復期に入り、つれづれなるままに、盛んに武勇伝に読みふけり、また聖書を読んだ。

びっこの身ではもはや再び軍人として立つことは出来ない。

たまたまサクソニアのルドルフの著『聖人伝』を読むにおよんで甚だ感動し、軍人としての夢は破れたが、ここに新しい道がひらけてきた。

この世での英雄の望みは絶えたが、その代り神の国の英雄たるの光がさしてきたのである。

回復後は日夜瞑想にふけり、過去の罪を告白し、祈祷と瞑想にあけくれ、ひたすら苦業に身をさいなんだ。

聖母マリヤに永久不犯の誓を立て、同時に聖地巡礼の誓願をたてた。

ところで折角パレスチナに旅はしたものの、伝道どころの話でなく、知り得たものは己れの無学、ただそれだけであった。

そこで三十四歳の壮年の彼は、にわかに紅顔の少年と机をならべてラテン語の勉強にとりかかった次第。 |

ロヨラの肖像

(ヌタインメッツの「イエズス会史」による)

|

次いでアルカラの大学に移ったが、彼の情熱は大学当局の忌憚(きたん)にふれ、干渉・圧迫を受ける身となり、再転してパリー大学へ移って来たのであった。

初めモンティグの学院に入ったが、一五二九年九月といえば、ザヴィエルの母が逝いて丁度二ヵ月目、恐らくその訃報がザヴィエルの許に達して間もなくのことであったろう。

ここから更に聖バルバラの学院に移ってきた。慮(はか)らずも有徳なファン・デ・ペニヤの下にザヴィエル、ファーペルの両人と顔が合ったのである。

4 イエズス会の創立 top

ザヴィエルの転進

ザヴィエルの将来は、洋々たるものであった。彼の毛並みと為人(ひととなり)と学才とは、現世の栄達を予約するに十分であった。

事実仮に学業をおえて故郷に錦をきて帰り、パンプロナの司教になったら、その収入は莫大なものであった。

烱眼(けいがん)なるロヨラは、そのザヴィエルを見のがさなかった。

陰に陽に、時には物質的に彼を援助した。

ともすれば、現世の欲望によろめこうとすると、ロヨラは彼の耳もとにささやいた。

「全世界をもうけても、自分の生命を失ったら、人にとって何の利益があろう」(『マテオ伝』十六ノ二六)。

初めザヴィエルはいやな顔をした。

ところで、その頃、自らの将来を予言した姉のマグダレナが、又この世を去った(一五三三年、ザヴィエル、時に二八歳)。

さすがにザヴィエルは深く感じたらしい。

彼の転身の鍵は案外こんなところにあったのかも知れない。

この夏、ザヴィエルは遂に首をたれてロヨラの膝下に投じた。

こうしてザヴィエルの生涯は新しい局面が開けていくのである。

同志集まる。同志の人々

ロヨラは果して有力な同志を得た。

ザヴィエルと、純真と敬虔そのもののようなペドロ・ファーベルと。

ロヨラがキリストの騎士たろうとする漠然たる計画は、漸く輪廓を明らかにして来たようである。

更に四人の同志が加わった。

ポルトガル出身で才悍(さいかん)尋常でないシモン・ロドリーゲス Simao Rodrigues

のほか、矯躯(きょうく)壮心、神学に秀でたディエゴ・ライネス Diego Laynez、十九歳だというのにヘブライ語・ギリシャ語のベテランで、遥々ロヨラを慕ってアルカラからかけつけだサルメイロン、それに才能と経験に富み、且つ強烈火のごとき二コラス・ボバディリア Nicolas Bobadilla 、何れもみなスペイン人であった。

ロヨラのもつ一種特別な妖気とでもいうべき魅力と、その己れを空うして人のために尽す気っぷうとは、彼に寄りそう人々の団結をかたくした。

同志はたびたび会合して将来の計画を語った。清貧と童貞とを堅く守り、その上聖地巡礼の誓をたてた。

但し一五三七年一月聖ボーロの改心の祝日まではパリーで神学の研究をつづけ、一旦聖地に巡礼した上は、挙げて身をイエズスに献げようと誓った。

また若し聖地巡礼が一年以内に実現しない時は、一切を教皇の指示に任せようということにした。 |

ロヨラ、ザヴィエルを口説く

ジュゼッペ・マセイ著『ザヴィエル伝』(1793年刊)の

抄本に加えられたエッチング(著者蔵)に依る。

ロヨラはザヴィエルに亊ある毎に

「全世界をもうけても、自分の生命を失ったら、

人にとって何の利益があろう」と訴える。

|

同志七人の誓い

一五三四年八月十五日、同志七人は、モンマルトルの丘(パリーの南部)にのぽり、聖ディオニシウスの小聖堂の地下室にあつまり、ファーペルの司会のもとに、天主の前に跪づき、貧・貞を以てイエズスに仕え、聖地巡礼の誓いを新たにした。

この日は実質的にイエズス会成立の日であった。

次いで一同は休暇を利用して、ロヨラの指導の下に、その工夫にかかる「心霊修業」をおこなった。

「心霊修業」とは、ロヨラがパンプロナで負傷後、マンレサの洞窟にこもり、その体験にもとづいて編みだしたものであり、その方法・順序・黙想等の要点を簡単に示したものであるが、漸次体系をそなえるようになった。

要するに修業を四週に分ち、罪の中から立ち上り、神の愛と融合するというにあった。

ザヴィエルは、四十日にわたる心霊修業をおえると、全く別人のようになった。

今は何事もロヨラの命のままに従い、ロヨラを以て、「イエズス・キリストに於ける霊魂の父」とあおいだ。

たまたまロヨラが医師の忠告をいれて故郷に静養することになった時、ザヴィエルはロヨラに託して、家兄に手紙を書いた。

「主がメストレ・イニゴ(ロヨラ)を予に引き合わすことにより垂れ給うた恩寵をお考えください。

師から受けた恩をかえすことは一生できないでしょう」云々と。

新同志の加入

ロヨラの出発後も、六人の同志は学業をつづけ、更に三人の新しい同志(ブルエー、ル・エイ、コジュールの三人、いずれもフランス人)が加わり、都合十人になった。

今や聖地に向って出発するの時が来た。道々苦しい旅をつづけ、漸くヴェネチアに着き、ここで二年ぶりでロヨラに会った。

聖地へ巡礼する者はまず教皇の祝福を受けるのが当時の慣わしであった。

ロヨラ一人をのこしてローマへ行き、教皇(ポーロ三世)に拝謁してその歓待を受けた。

ここで未信者に福音を宣(の)べつたえる許可と聖地巡礼に要する費用を授かり、やがてその誓いを果すべき日を待ってヴェネチアヘ帰った。

然るに帰着後僅かに一週間ヴェネチア共和国とトルコとの間に不和を生じ、当分巡礼の出る見込がたたなくなった。

一行は、せんかたなく、暫く病院ではたらき、修業に身をいれて、一五三八年まで、とにかく巡礼船を待つことにした。

かたわら同志の獲得に力をそそぎ、その年の復活祭を期して再びローマでロヨラに会うことにした。

その席上、彼らは若し人から何会のものかと問われた場合、我々はイエズスに従うものであるから、イエズス会と答えようということにした。

ザヴィエル、インド伝道を予見する

一行は再びイタリアの各地に散り、熱心に伝道し、病人や囚人を慰問し、また児童の教育に献身した。

ザヴィエルもあやしげなイタリア語をあやつって熱弁をふるい、一般の人気を博した。

彼の執りおこなうミサの熱烈さ、わけで御苦難のミサ最中に、しばしばインドにある異教徒のことを口ばしり、その改心に力をいたしたいと語ったという。

聖地巡礼を断念

聖地巡礼の機会は遂に来なかった。

一行は三度ローマへ行き、ロヨラに会った。

ここで新たにまた二人の同志がふえ、これで都合十二人になった。

ローマでは戦闘的な伝道を開始した。

生れて間もないイエズス会は、真向から猛烈な反対をうけ非難をあびた。

妨害と中傷を受けた。しかし教皇は彼らを庇護し、或る日訊ねた。

「卿等はどうして、そう熱心にエルサレムへ行こうといわれるか。若し卿等が教会のために果実を得たいと望むなら、イタリアは良い真実のエルサレムである」と。

ロヨラをはじめ、一同はこの言葉をきいて、聖地巡礼の希望をすてた。

モンマルトルでおこなった第二の誓い、教皇への絶対服従を思いだし、教皇を訪ね、進んで「キリストの代理者」として仕え、教皇の命令とあらばどこへでも、遠くインドヘだって行く決心だと申し出た。

当時ヨーロッパでは宗教改革の運動が漸く盛んとなり、ローマ教会は大きな打撃を受けた。

この大敵に当り頽勢を挽回するための運動――対抗改革――をおこし、信仰の再建を計った。

その一翼を買って出だのがイエズス会の人々で、彼らは専ら伝道と学問に力をそそぎ、その伝統はやがて日本のキリシタン史に見られる通りである。

5 東洋伝道の召命 top

その頃一同はローマで懸命に働いていた。

殊に翌三九年という年は、五月の末というになお寒く、不作のため餓死するものが続出する有様であった。

同志は哀れな人々を、その住院にひきとって世話したが、その数は実に三〜四百人にもおよんだ。

殊にザヴィエルは夜を日についで病人の看病にあたり、時に自ら病人を背負って運ぶなど、目覚しい働きぶりを示した。

一方イエズス会の名称やその組織・誓約等について討論した末、いよいよイエズス会の名を決定的なものとした。

実はイエズスが彼らの頭であり鏡であり、指導者であるというのであった。

従って、何ごともイエズスに奉仕することが第一義で、その徹底ぶりは、会の名称に軍隊の一単位をあらわすコンパニア Compania という語を用いたことにも知れよう。

総長の任期を終身とし、採決したものをロヨラの手で「五章」にまとめ、これをローマ教皇の許へおくった。

イエズス会の公認

一五三九年九月三日、教皇はこれに対し口頭で、更に翌一五四〇年九月二十七日に正式に、イエズス会を認可した。

一五三九年、更に同志は各地へ散っていった。

或るものはシェナヘ、或るものはロンバルディアへ、パルマヘ、ナポリへ、また或るものは遠くアイルランドやスコットランドへ出かけていった。

但しザヴィエルはロヨラの秘書としてローマにふみ留った。

ポルトガルの王

一五三九年八月、ポルトガル王ジョアン三世は、教皇庁における大使ドン・ペドロ・マスカレニャスDonPedroMascarenhas に対し、ロヨラに運動して、誰か輩下の者を東インドへ派遣することの承認を求めて来た。

王はその臣下が勇気と冒険とによってかち得た東洋の植民地を神の支配に移したいというのである。

イエズス会の人々が、凡そ教皇の命とあらば、たとえ火の中、水の中でも飛びこもうという意気ごみと伝えきいて、王はその力を借りたいと思い、ロヨラに働きかけ、かたわら教皇へも応援をたのんだのである。

もともと王はイエズス会員の六名を希望し、教皇はその旨をロヨラに通じた。

ロドリーゲスとボバディリア

大使マスカレニャスは、ロヨラに会って幸いに承認を得たが、人数の点でくいちがい、六名は僅かに二名と減らされた。

かくてロヨラは最初シモン・ロドリーゲス Simon Rodrigues と二コラス・ボバディリア Nicolas Bobadilla の二人を推薦し、一五四〇年の初め、両人をローマへ呼びよせた。

時にロドリーゲスはシェナにあり、直ちに命令に応じてローマに着いた。

ただし間歇熱(かんけつねつ)におかされて早急に大使と同行しがたく、安全な海路をとってリスボンへ先だった。

その伴侶としてイエズス会に入って間もない篤信にして謙遜なミッセル・ポール Missel Paul が同行した。

大使は急いで帰国の必要があり、既に教皇に暇を乞い、三月十五日を出発の日と定めた。

然るにボバディリアがローマへ着いたのは辛(かろ)うじてその前日であった。

彼もまた間歇熱におかされて、医師は長途の旅を気づかい、しかも出発は明日に迫っている。

ザヴィエルのインド行き、決す

時にロヨラの頭をかすめたのは、フランシスコ・ザヴィエルその人のことであった。

ロヨラは枕頭にザヴィエルを呼んだ。

「メストレ・フランシスコよ、貴君も知るとおり、教皇はわれわれの仲間のうち、二人にインド行きを命ぜられ、第二の選にあたったのがボバディリアである。

然るに彼は病気のため今すぐ旅立つことが出来ない。

しかも大使はその回復が待てず、これは何としても貴君に引き受けてもらわねばならぬ」と。

ザヴィエルは、謙遜に自分はその任でないと一応辞退したが、結局諾と答えた。

彼が予て心の中にあった東方伝道の夢はこうして実をむすんだのである。

時は迫っている。ザヴィエルは教皇の祝福をうけ、身の周りのことを片づけ、三通の覚書を認めてライネスに渡した。

その第一は、ロヨラをイエズス会の創立とその新しくつくられる憲法・規約一切を承認すること、

第二、会の設立後総選挙のあった場合、その人の前に貧・貞・従の誓約をすること、

第三、来るべき総長選挙に際し、師ロヨラのために一票を投ずるというものであった。

ザヴィエル、ローマを発す

ザヴィエルは直ちに同志とわかれ、懐しいローマを後にした。

彼が僅かに身につけたのは、着古した法衣と、日課経ほか数点にすぎなかった。

大使の一行と共に、ザヴィエルは陸路をとり、雪のアルプスを越えて、フランスをよぎり、スペインへ入った。

途中ロヨラの郷里にその兄ドン・ベルトラムを訪ねて歓迎を受け、「霊魂における父」をしのんだ。

リスボン到着

マスカレニャスとザヴィエルの一行がリスボンに入ったのは、一五四〇年六月半ばのことであった。

ここで先着のシモン・ロドリーゲス、ミッセル・ポールに落ちあった。

国王ジョアン三世拝謁

ザヴィエルの到着後、国王ジョアン三世は、彼を宮廷にまねき、側近を退けて親しく語りあった。

拝謁は時余(じよ)におよび、イエズス会の由来・目的・心霊修業、並に憲法のことなど詳しく御下問があった。

その結果は上首尾で、拝謁後、王は「予は予が富の幾分を犠牲にしても、会全体をポルトガルに留めておきたい」とまで述懐された。

王は師父等に特別の愛情をそそぎ、王宮の近くに住院をあたえ、大膳職に命じて一切を奉仕させると申出られたが、ザヴィエルは感謝してこれを辞退し、ロドリーゲスと共に王宮の隣りの「諸聖人の病院」に寝泊りして、リスボンの往還を托鉢して歩いた。

東インドへ出発

東インドへ行く艦隊は、翌春出帆の予定であった。

それまでザヴィエルとその伴侶とは、ひたすら伝道に従った。

当時ポルトガルは、実に旭日昇天の勢いそのものであった。

西ブラジルから、コンゴー、アフリカの東海岸、インド、シナ、それから香料の産地モルッカの島々にいたるまで、ポルトガルの国旗は翩翻(へんぽん)とひるがえっていた。

リスボンの港には、これら異国の富と産物が滔々(とうとう)と流れこんだ。

テージョ河(スペインでタホ河)の河岸に並ぶ「インド倉庫」、夥しい黒奴(ニグロ)の群れ、ザヴィエルが着いて数週間後に見た東インド艦隊帰還の勇姿、ザヴィエルはまざまざとわが行く先のことを想像した。

ザヴィエルを惜しむ

ザヴィエルは出発の日まで、リスボンに滞在して、病人や囚人を慰問し、教悔(きょうかい)した。

王宮からの殊遇(しゅぐう)があり、王宮に出入りするもの官吏も貴族も悉く彼の霊的指導を受けた。

王は一口にいえば、ザヴィエルらが甚だお気に召したのである。

王は彼をインドへ遣りたくなくなった。いや、王ばかりではない、誰も、メストレ(ザヴィエル)はポルトガルに留まる方が、遠い植民地へ行くより神のお思召にかなうといいだした。

6 インドのポルトガル勢力 top

イエズス会認可の報

一ヵ月後、王の一家はアルメーリンに避寒し、神父たちも同行した。

たまたま使者が一通の報告をもたらした。一五四〇年九月二十七日付をもって、教皇ボーロ三世は、勅書 Regimini militantis Ecclesias

(戦する教会の支配について云々)をもって正式にイエズス会を認可したというのである。

この報に接して、王をはじめ、並みいる人々はみな歓喜した。

王宮内における余りの殊遇に、ロドリーゲスは、インド行きの覚束(おぼつか)ないことを感じ、その旨をロヨラに報告した。

ロヨラは更にこれを教皇に通報し、教皇はまたその決定を王に一任した。

一方ロヨラは、ロドリーゲスとザヴィエルに書翰をおくり、何ごとも王の命にこれ従うように、若しまた王が自らの意見を求められたら、シモンは留まり、ザヴィエルはミッセル・ポールと共にインドへ行けとの意見である、と答えよとあった。

ザヴィエルの東洋行き決定

即ち王はロヨラの提案を容れ、かくてザヴィエルの未来は決定した。

リスボンで更に将来インドで働く者を求めたが、結局、選にはいったのはフランシスコ・マンシーリャスFransciscoMansilhas ただ一人であった。

出発準備

インドへ行く艦隊の準備にあたったのはカスタニェーラ Castanheira 伯爵であった。

彼は王命を奉じ、ザヴィエルについて航海に要する万端の物資をととのえようとしたが、ザヴィエルはそれを受けつけようとしない。

数冊の書物と、喜望峰についた時の防寒用の僅かな布切、ただそれだけだった。

伯爵が、ぜひ従僕一人を伴うようにといえば、ザヴィエルは、「かく威望と権力を得ようとした為に、神の教えは地におち、今日の悲しい状態になった。

威望と権力を得る方法は、自ら衣服を洗濯し、自ら乾かし、一切他人の手をかりず、同時に同胞の霊魂救済に精進することだ」と答えた。

極東における教皇代理

時に教皇から親書がとどいた。その一つは、ザヴィエルを極東における己れの代理に任ずるというのであった。

つまり紅海、ペルシア湾、インド洋の島々すべての王侯、またその先ガンジスの彼方の総ての国々の王侯に対する推薦状が添えてあった。

第二の親書は、エチオピアの王ダビテに宛てたものであった。

リスボンを発す

一五四一年四月七日、ザヴィエルは、その第三十五回目の誕生日にリスボンの港をたった。

六隻からなる艦隊のうち、七百トンの大船「サンチャゴ SAntiago 号」が、その乗船である。

彼のために特別室が設けられ、食堂では、新任の総督ドン・マルチン・アフォンソ・デ・ソーザ Dom Martin Afonso de Sousa と同席の手筈になっていたが、ザヴィエルはかつてその特別室へ入ろうとしなかった。

ただこれ貧しい人や病める人々のために奉仕あるのみ。

主日と祝日には説教する。また酒を一切口にしなかった。酒は饒舌と情欲をそそるというのである。

航海の苦難

当時の船旅は悠長、憂欝そのもので、また危険きわまりないものであった。

六隻の船にはそれぞれ五〜六百人の人が乗りくんでいた。

変化に乏しい食物と焼きつくような炎暑のために、病人は続出する。

「サンチャゴ号」は一種の病院船の観を呈した。

病をのがれた者も、狭いむし暑い船室で病人ともみ合って過ごさなければならなかった。

ザヴィエルは最初の二ヵ月間は船酔に苦しんだが、その後回復して、伴侶と共に日夜病人の看護に休む暇もなかった。

病人のよごれ物を洗濯したり、沐浴させたり、食事をさせたり、慰め、告解をきき、臨終の準備に多忙をきわめた。

「聖なるパードレ(神父)」

そこで誰いうとなく、彼のことを「聖なるパードレ(神父)」と呼ぶようになった。

モザンビーク島

アフリカの南端喜望峰を迂回し、今日マダガスカルといわれるサン・ロレンソの大島の間のモザンビーク島についた。

リスボンを出てから五ヵ月目、始めて懐しい土をふんだ。

時に九月、インドへの航海の季節は既にすぎて、翌年まで待機しなければならなかった。

ここでザヴィエルは、目のあたり東方に住むポルトガル人の生活をまざまざと見ることができた。

彼らは明らかに土人に対して優越感をいだき、黒奴(ニグロ)を品物同様に扱っている。

これを見て、ザヴィエルの胸はキリキリ痛むのだ。

モザンビーク滞在中に、副王その他から同宿をすすめられたが、彼は断然これを退け、病院に近い茅屋に住んで、病人を看護した。

自ら高熱にあえぎつつ、一方伝道の手をゆるめようともしない、休養をすすめられれば、まだ一人の兄弟をみとらねばならぬ、と彼はいう。

一人の兄弟とは誰か、高熱に生死の問をさまよっている若い水夫であった。

ザヴィエルの寝台は木製の枠に椰子の繊維で網をつくり、その上に、古びた布を枕に転がる。

ところでそれさえ病人にゆずって、彼は跪(ひざま)づき、看護に余念がないのである。

ザヴィエル発病す

そのうちに、ザヴィエルは終(つい)に発病した。

医師は無理に自邸に連れかえり、看護の手を加えた。高熱のために幾度か吸血法をおこなった。

三日間は、肉体的のことで話しかけると夢中だったが、霊魂のことについて語る時は確かだった、と伝えている。

クーラン号

ザヴィエルの健康が回復すると、総督は、彼をインドから来たガレウタ船「クーラン号」Coulao に乗せ、他の船に先んじてインドへ向かわせた。

一五四二年二月の末のことで、この航海中も、ザヴィエルは病人達の申し出で、一室を保留したが、自分はそこへは入らず、錨綱を枕とした。

「クーラン号」はモザンビークを出帆し、メリンデ・ソコトラを過ぎて二ヵ月目の五月六日、それこそ夢寐(むび)にも忘れなかったインドへ着いた。

ゴア到着

インドといってもポルトガル領インドの首府ゴアにおりたったのである。

一四九八年、バスコ・ダ・ガーマのひきいる三隻の小船が、カリカットに着いてからその後凡そ百年間、東洋の貿易は、ポルトガル人が独占の形であった。

東インド艦隊は年々リスボンの港をたった。 |

ザヴィエル、リスボン港を出帆

大船といえど僅かに700トン、出発が普通よりやや遅れたため、航海の苦痛は格別であった。船の動揺、船内の狭隘、熱帯地方通過の際物の腐敗、野菜不足のための特別の病気等々、容易ならぬものがあった。

ジュゼッペ・マセイ著『ザヴィエル伝』による。

船中でのザヴィエルの奉仕生活

リスボン出帆の図と共にジュゼッペ・マセイ著の

「ザヴィエル・絵伝」(1793年)挿入のエッチングによる。

200年後の想像画であることを注意されたい。

|

ポルトガル人は貿易に従事する一方、アフリカ以東、インド、南洋諸島一帯に根づよく蟠居(ばんきょ)している回教徒と戦わなければならなかった。

アルブケルケ提督

バスコ・ダ・ガーマの後継者アルブケルケ Albuquerque

提督は、少数の兵力をもってよくトルコ軍を破り、まずカナノールに要塞を築き、更にコチンに城塞を加えた。

一五一〇年には回教徒からゴアを奪取し、翌一五一一年には、東洋の鍵ともいうべきマラッカを征服した。

一五一五年にアルブケルケが逝いた頃には、ポルトガル人は東洋の海上の全権を握っていた。

各地の要塞

アルブケルケ以後、その努力は一段と強くなり、一方通商の優位を保持するためには、更に各地に要塞が必要であった。例えばゴアを中心に北方のディウ、バサイン、シャウル、南方ではシャーレ、クランガノール、キロンといった風に。

また丁字の取引を保護するためには、モルッカ群島の主島テルナーテにも要塞をきずいた。

回教徒

しかし、ポルトガル人の勢力のおよぶところは、海岸から僅かに鉄砲の着弾距離にすぎず、従ってポルトガル人の勢力のおよばぬ所では、依然として回教徒の帝国が抜くべからざる勢力を張っていた。

したがって、ポルトガル人の優位といっても、底の知れたものであった。

インドにおけるポルトガル人

かくて当時インドに来ていたポルトガル人といえば、それは商人か軍人のいずれかであった。

彼らは大体が本国でかり集められた傭兵か少数の官吏で、自由の天地を求めて来たとはいうものの、実際は射利(しゃり)のかたまりであった。

当時インドへ来て三年辛抱すれば、本国へかえって生涯を安楽に暮せたという。

初期のポルトガル人が何故インドへ行くかとたずねると、それは決まって「胡椒と霊魂」と答えたというが、それは勿論、通商と伝道を意味する。

インド航路が発見されてから四十年、漸くフランシスコ会のジョアン・ダルブケルケ Joao de Albuquerqueがゴアヘ着いて、新しい司教区を設けた。

それとて、西は喜望峰から東は遠くモルッカ諸島におよび、その間、僅かに十九ヵ所の駐在所がおかれ、ゴアとコチンを除いて、守備隊と貿易商、その家族といっても、たかが知れていた。

従ってキリスト教徒は土着の人をふくめてもきわめて少数であった。

7 インドの布教 top

インドにおけるポルトガル人

繰りかえしていう。

ポルトガル人といっても、その多くは物欲に目のくらんだ人々か、魂のすみずみまで迷信の染みこんだ人たちであった。

当時インドには極く僅かな例外をのぞいて、ポルトガルの婦人はいなかった。

いきおい、土着の婦人と関係を結び、その結果混血児の増加は少なからざるものがあった。

それこそ貪婪(どんらん)・放縱ほしいままという風であった。

したがって異教徒はキリスト教徒を軽蔑し嫌悪した。

フランシスコ会員

一五二一年の頃、熱心なフランシスコ会の宣教師がゴアヘ入りこんだことがある。

しかし彼らは回教徒の圧迫により途中でくじけてしまった。

それに彼らは奥地へ入りこもうとはしなかったから、ポルトガル人の要塞のある地方でも、フランシスコ会の人々の活動範囲は、現在の信者を維持するのがせいぜいであった。

一部回教徒の圧迫を避けるためにポルトガル人に頼り、キリスト教に入信したいといっても、宣教師の方で土語を学ぶでなし、教育も投げやりにして顧みなかった。

そのうちに宣教師のある者は殺され、ある者は死歿し、又ある者はよい加減怠けているという始末であった。

但しこの間にあって、インドの布教上、ただ一事嘱目(しょくもく)すべきものは、熱心なフランシスコ会員ビセンテ Vicente なるものが、クランガノールに学院を建てたこと、一五四一年土人の教師養成の目的で、ゴアに学院を設けたことであった。

以上が一五四二年にわがフランシスコ・ザヴィエルと新任の総督マルチン・アフォンソ・デ・ソーザ Martin Afonso de Sousa がゴアヘおりたった当時のインドの凡その状況であった。

ザヴィエルのゴア着

フランシスコは下船するや、直ちに王立の病院に入って、ここに起居することにした。

フランシスコ会の司祭でゴアの司教ジョアン・ダルブケルケを訪ね、謙虚な心で彼の足下にひれ伏し、今後何事も司教の指図に従うと申出た。

アルブケルケはザヴィエルの謙遜な態度に感じ、彼の自由を認めると共に、互に相許す仲となった。

これから約七年間、インド〜セイロン〜マラッカ〜モルッカ諸島にわたるザヴィエルのそれこそ、文字どおり東奔西走、粉骨砕身の伝道生活がはじまり、それが果しもなく続くのである。 |

ザヴィエルのインド伝道

プーウール師の『ザヴィエル伝』(1682年刊)の銅版挿絵による。

インドや南洋の島々では死者を甦らせたり、重態の妊婦を安産させたり、しばしば奇蹟が伝えられている。恐らくその一つの場面であろう。

|

ここではそれを年表の形で掲載する。その伝道の状況を詳述する暇がないのである。

一五四二年(ザヴィエル三十七歳)

五月六日 ゴアに着く。

五〜一〇月 ゴアに留まる。

九月下旬 ゴアを発しコモリン岬に向う。

一〇月 漁夫海岸に上陸す。ツチコリンに至る。

本年より翌一五四三年にかけて漁夫海岸に伝道す。

一五四三年(ザヴィエル三十八歳)

一〇月 助手を得、且つ数名のインド人の少年を聖信仰の学院に入学甘

しめんがためゴアに帰る。

一五四四年(ザヴィエル三十九歳)

一月 アルティアーガ・マンシーリャスほかゴア人の司祭二人をつれて漁夫海岸に向け出発す。

一月一五日 コチンヘ着く。

二月 漁夫海岸に帰る。本年より翌年にかけてパラヴァスの伝道を継続す。

六月一六日 夕刻小舟に乗りコモリン岬に向う。

六月二四日? 嵐に遭いマナパールに着く。

七月一日? 徒歩にてコモリン岬に向う。

七月 コモリン岬で伝道し、マナパールに引き返す。

一一月中旬 トラヴァンコールヘ行く。

一一〜一二月 トラヴァンコールの伝道に従い、一ヵ月に一万人の未信者に授洗す。

一二月中旬 クーランに着く。コチンに滞在す。

一二月二〇日 キリスト数徒を迫害するジャフナパタム王の処罰を求めて、総督アフォンソ・デ・ソーザの在留するカンバヤヘ出発す。

一二月二七日? ゴアに寄港す。

一五四五年(ザヴィエル四十歳)

一月 途中シャウルに寄港してコチンヘ帰る。

二月下旬 コチンを発してネガパタムに向う。途中マナール島のキリスに教徒を慰問す。

三月中旬 ネガパクムに到着す。

三月二二日(或は二十九日) サン・トメに出発す。

復活祭の頃 悪天候に禍されてネガパタムに引返す。

四月下旬 再びサン・トメに向け出発す。

五―八月 サン・トメに留まる。

八月下旬 マラッカに向けサン・トメを出発す。

九月二五日 マラッカに到着す。

一五四六年(ザヴィエル四十一歳)

一月一日 アンボイナ島に向って出発す。

一月四日 アンボイナ島に到着、付近を探検す。

二月下旬? スペインの艦隊アンボイナに到着す。

五月一七日 同艦隊出発。

六月 アンボイナを出発してテルナーテ島に向う。

七月 テルナーテ島に到着、ここに三ヵ月滞在す。

八月一日 聖バルバラ時代の同室の友ペドロ・ファーベル逝く。

一〇月 モロ島に向って出発す。

一五四七年(ザヴィエル四十二歳)

一月 テルナーテヘ帰る。

四月 テルナーテを発しインドへ向う。途中アンボイナに寄港す。

七月末 マラッカへ帰る。

一二月下旬 アンジローほか二人の日本人マラッカに到着、ザヴィエルに面会す。

一五四八年(ザヴィエル四十三歳)

一月一三日 コチンに上陸す。

一月下旬 コチンを発しコモリン岬に向う。

二月 漁夫海岸の神父等に訓戒を与う。

二〜三月 セイロン島のカンディ王を訪問す。

三月下旬 バサインヘ行き、総督ジョアン・デ・カストロに会見す。

四月二日 ゴアに帰る。

一〇月初旬 漁夫海岸におもむく。

一〇月二二日 コチンヘ帰る。

一一月一〇日頃 ゴアヘ帰る。

一二月初旬 学院創設のためコチンヘ行く。

一五四九年(ザヴィエル四十四歳)

二月? 総督に会うためコチンを発しバサインにおもむく。

三月 ゴアヘ帰る。日本伝道の準備をなす。

四月一四日? 日本へ行くためゴアを発す。

五月二一日 マラッカに到着す。

六月二四日 コスメ・デ・トルレス、ファン・フェルナンデスその他の伴侶と共に乗船、日本へ向う。

八月一五日 日本鹿児島に上陸す。

8 伝道の困難 top

以上の略年表によって、ザヴィエルがインドに上陸してから日本渡来までおよそ八年間の動静・足跡がほぼ知られよう。

文字通り東奔西走、席あたたまるを知らぬ不死身の活動であった。

その中で、なおかつ彼は長短幾多の書翰を書き、今日その約七十通がのこっている。

彼は新たに伝道を始めるに当っては、予め伝道地の事情を研究し、殊にその土地土地の言葉を学ぶことに精進した。

自らが、伴侶の助けをかりて使徒信経や、主祷文・天使祝詞等をその土地の言葉にいち早く翻訳し、或いは誦えやすい歌にして教えこんだ。

殊に子供の伝道に力を入れ、彼が鈴をならして街頭を歩けば、いつも子供がぞろぞろその後について歩いた。

昼も夜もただ祈り、説教し、病人の看護にあたり、人がまた蕃地伝道の困難を説くのを問けば、進んでその地に出かけていった。

インド南端の漁夫海岸、セイロン、マラッカ、モルッカの諸島、必ずしも彼が先駆者というのではないが、新しい開墾と何のえらぶところはなかった。

殊に現地における野卑粗野なポルトガル人や回教徒、バラモンその他の異教徒との戦いは容易ならぬものがあった。

しかし、いかなる困難もザヴィエルを屈服させることは出来なかった。彼はローマへ次のように書きおくった。

こうした長い航海の困難、自らの罪の重荷を負うた上に、更に他人の罪を負い、身を焦すような烈日の下で、未信者の中に滞在すること、我らの義務として神から支持されたこれらの試練は、限りない慰安と精神的悦楽の源となる。

予が衷心より考えていることは、我主イエズス・キリストの十字架の友は、この試練と苦悩との生活の中に幸福を見出し、また彼らの目には、十字架を避け、或いはこれを見捨てることは、真の死であるということである。

実に一度イエズスの愛を味わった者が、これなしに生き、またこれを見捨てて己れが煩悩に従うという、これほどの酷い死があろうか。

実に如何なる苦業もこの不幸には比ぶべくもない、云々。

又ある時はローマにいる同僚にあてて次のように書いた。

ここでは信仰上の使節の不足のために、多勢の人が信者になっておらない。時には予は御身らが学校、即ちパリー大学訪問のことを考えることがある。

また霊魂より知識の豊かな人に対し、狂人のように「御身の怠慢故に、如何に多くの魂が天国へ行かず、地獄に落ちるか」と叫ぼうと思う。 |

ザヴィエルが落とした十字架を蟹がとどける

ユーモラスな奇蹟の一つ。

ザヴィエルがアンボイナ島からセラム島へ渡る時嵐に

あって、つい十宇架を海中へ落した。ところがセラムヘ

着くと蟹がその十字架を捧げて待っていたという。

ジュゼッペ・マセイ著の『ザヴィエル絵伝』による。

|

|

またフランシスコ会の一教師が、彼を評して「フランシスコは余り旅をしすぎる」といった。

これに答えて、ザヴィエルは、

「若し予が自らこれらの国々を訪れなかったら、予は彼らの要求を知らずにしまったであろう。

なおまた予は神父らを薫陶するために必要な経験を欠いたであろう。

何となれば、智慧の主なる要素の一は、個人の経験であるからである」と。

実にザヴィエルの伝道魂のさけびといえよう。伝道の成果には見るべきものがあった。

トラヴァンコールでは一ヵ月一万人の受洗者があって腕に疲労を覚え、また或る箇所では一年に十万人の信者を予想すると述べている。

しかしその改宗のいかに簡単に行われたことか、受洗者の数はいかに多くとも、その質を考える時、恐らくザヴィエルは一抹の淋しさを覚えたであろう。

彼が後に日本人を目のあたり見て驚喜し、一部の反対をおしきって日本行を決行したのも宜(むべ)なりというべきであろう。

先を急いで話題をザヴィエルの日本伝道へとすすめていく。

日本はわれわれ日本人からすれば、神代からあったものに相違ないが、ヨーロッパ人には、やはり発見された国である。

マルロ・ボーロがいわゆる黄金の国ジパングを世に紹介してから、利にさといヨーロッパ人はその黄金の宝探しに文字どおり狂奔した。

十五世紀の末には、既にアメリカが発見され、インド航路も開かれた。

しかもインド航路の開拓者たる名誉を担うポルトガル人は、次第に船を東へすすめ、何時の日にか日本へたどりつく運命にあった。

たまたま一五四二〜三年の頃、終にそれが実現した。

種子ヶ島の名をもってする鉄砲伝来の物語は、誰人もよく知っている。

一たびポルトガル人によって「日本発見」の報が伝わると、シナの沿岸地方にいた同国人は続々日本へ向けて船をすすめた。

ザヴィエルがインド洋をこえて遥々ゴアの港へついたのは、ちょうどその頃のことであった。

ザヴィエルが確実に何時、日本を知ったかは明らかでない。

そもそも日本人は早くから朝鮮・シナとの問に交通があり、殊に倭寇以来、シナ並びに南洋へ進出し、琉球人をもまじえてマラッカでは寧ろポルトガル人に先んじたに相違ない。

ただザヴィエルその人の書翰から見て、彼が初めて日本人を知ったのは一五四七年のことである。

鹿児島生れのアンジロー若しくはヤジロー(アンジローかヤジローかについては議論の分かれるところであるが、暫くシュールハンマー師に従ってアンジローとしておく)とその伴侶との邂逅(かいこう)であり、その物語は真に小説もどきと称して過言でない。

友人の船長から日本人アンジローを紹介される

一五四七年の十二月初め、たまたまザヴィエルがマラッカの「聖母の御堂」で土人の結婚式を司会していると、友人の船長ジョルジ・アルヴァレス Jorge Alvares

が甞て見たこともない、黄色い膚に目のつりあがった人を三人つれてきた。

彼らはいずれも鹿児島生れの日本人アンジローとその同胞であった。

アンジローは年の頃三十六〜七歳、不完全ながらポルトガル語を解したという。

アンジローは、ロヨラその他イエズス会の人々に宛てた書翰の中で、自らの前半生を細々と語っている。

それによると、彼はかつて郷里鹿児島で人を殺し、逮捕をまぬがれるために、一度仏寺にかくれたが、追手が急なため、たまたま入港中のポルトガル船の船長アルヴァレス・ヴァスを知っていたのを幸いに、乗船を頼んだ。

しかるにこの船は未だ出帆の時期でないとあって、付近の山川港に碇泊中の某にあてた紹介状をもらい、二人の伴侶と共に、山川港にいたり某を訪ね、誤って紹介状を他の船長ジョルジ・アルヴァレスにわたした。

こうして彼はアルヴァレスの船に乗せてもらい、マラッカへ向った。

航海中、彼は過去をかえりみて悔恨の情にたえず、苦しい胸のうちをアルヴァレスに打ちあけた。

アルヴァレスはいたく同情して、旧知の間柄なるザヴィエルに会って見たらと勧めた。

師にあえば胸の苦しみは解けようとのアルヴァレスの話によって、アンジローは師父に面会したいと申しでた。

しかるに、彼がマラッカに着いた時は、ザヴィエルは遠くモルッカ諸島を巡錫(じゅんしゃく)中で、彼の張りつめた心は一時に力をうしなった。

とりあえず、彼は他の教師へ洗礼を願いでたが、郷里に異教の妻があるとの故をもってことわられた。

やむなくアンジローは再びシナ行の船に乗せてもらい、一旦シナヘ引かえし、船をのりついで日本へかえろうとした。

しかるに漸く故郷の山山が見えるところまで来たかと思うころ嵐にあい、船はくつがえらんばかり、そのままシナの海岸へ吹きながされた。

彼は辛うじて死をのがれ、ここで一層受洗の希望にかられた。

摂理の不思議といおうか、シナの港に滞在中、慮(はか)らずも前に鹿児島で紹介状をくれたアルヴァレス・ヴァスに出あった。

心中を語ると、彼は再びマラッカへ引かえすことを勧めてくれた。

こうして彼はマラッカへ来てザヴィエルに会ったのである。

9 アンジローの日本 top

アンジローとの出会い

ザヴィエルは、アンジローを見、同時に日本人を見たのである。

アンジローはいくらかポルトガル語を解したので、すぐ親しく語り、その為人(ひととなり)と才能に心を引かれた。

これはザヴィエルにとって実に天来の使者であった。

モルッカの原始林に住む人々とは凡そ似ても似つかね高度の文化をもつ人々で、インドの異教徒とはその知識において教養において、天地雲泥の差のある人民であった。

アンジローが飢えたるもののように教えについて質問すれば、ザヴィエルも喜んで答えるという風であった。

かくして八日間アンジローは毎日、聖堂にいってザヴィエルの説教をとき、意にかなうものは一々筆記した。

或る日、ザヴィエルが、若し自らが、日本へいったら、日本人は信者になろうかと訊いたところ、アンジローは次のように答えた。

「すぐには信者になりますまい。彼らはまず色々と質問するであろう。

御身の答弁をきき、御身の知るところを探り、更に御身の行状を察し、果して言行が一致するか否かを薤めるであろう。

若し御身が語るところが自らの疑問をよく解くならば、半年の中に国王・王妃・貴族その他一般の庶民にいたるまで、皆信者になるであろう。

何となれば、日本人は理性によって自己を支配する国民だからだ」と。

アルヴァレス船長の『日本記』

一方ジョルジ・アルヴァレスは、ザヴィエルの請いを容れて、長文の『日本記』を書いた。

それは、ヨーロッパ人として初めて日本の土をふんだ人の手記として、興味津々たるものがある。

日本人の性格をのべた所に次のように書いている。

「日本人は傲慢で怒りっぽい。」

「彼らは慾あさく、その国を訪問して見ると、甚だ物惜しみしない。」

「彼らは質問したことに対して当を得た言葉に接すると、我らの国や他のことどもについて知りたいとの切なる欲求を示す。」

「彼らは嫉妬を知らない。」

「彼らは盗むことをひどく嫌い、僅かに五マラミディの価のものを盗んだ泥棒さえ、直ぐ死刑にする程であり、一人の盗賊が街頭または山中に横行していると聞いて、高貴の人々が一同彼らを殺すために集まる。」

また「彼らを最初に殺すものは貴人とみなされ、彼をたおす者は、名誉を受け立派な騎士と見倣される。」

「彼らは音楽・演劇を愛好するが、賭博を全然さげすんでいる。日本人はいたって宗教的な国民である。」云々。

これがザヴィエルの研究心と日本伝道熱をそそったことはいうまでもない。

彼は早速二年以内にアンジローと他の一人の神父を日本へおくり伝道の道を拓こうと決心した、と書翰にかいた。

また若し適当な人が得られなければ、自ら行こう、その時までアンジローとその伴侶とは、ゴアにある聖ボーロの学院で教育し、他日、日本へいく場合、案内者にしようと考えた。

ザヴィエルはアンジローに会って八日後には、もうマラッカを発ってコチンヘ行き、各地の伝道者を督励し、一五四八年の三月初め、再びゴアでアンジローにあった。

ザヴィエルの日本研究

ザヴィエルはゴアにあって、専ら日本と日本人に注意をむけて研究し、神が自らを日本伝道のために呼んでいるとの啓示をうけた。

アンジロウの授洗と人となり

一方アンジローの修業もようやく積んで、聖霊降臨節の日曜日、二人の伴侶と共にゴアの司教から洗礼をうけた。

アンジローはボーロ・デ・サンタ> ・フェ Paulo de Santa Fe(聖信仰のボーロ)と霊名をさずけられ、他の伴侶もそれぞれジョアン・アントニオと名をもらった。

いずれも聖ボーロの学院に起居し、イエズス会の修士として黒衣をまとい、修業にはげんだ。

彼らの謙遜と熱心とは、まわりの人々をいたく感動させた。

ザヴィエルがキリストについて何か最も意にかなうかと訊けば、彼らはいつも「告解と聖餐」と答えた。

学院の師ドルレスはボーロについて、「彼は明敏な判断力をもち、デウスを識り、大いなる記憶力と才智をもっている。

予は今彼に精神上の修練を授けている。

予が二回、彼にマテオ伝を説いたところ、彼は第二回目には第一章から、末の章まで全部暗誦した。

彼は信者になってようやく六ヵ月である。

われわれは当一五四九年四月、日本の地にむけて出発するであろう。

他に同行すべき者は、今日までにまだ決定していない」といっている。

日本行の同行者

その四月に、日本へ同行すべき人員がきまった。

初めてテルナーテでザヴィエルと会い、その後、彼の股肱(ここう)となったスペイン人コスメ・デ・ドルレス Cosme de Tottes

と今一人、同じく真面目で敬虔なコルドバ生れのスペイン人ファン・フェルナンデス Juan Fernandes(修士)が同行することになった。

それにアンジロー即ち聖信仰のボーロとその伴侶二人、それに従僕のマラバール人アマドール、シナ人マヌエルが一緒であった。

一五四九年の枝の日曜日(復活祭の一週間前の日曜日、三月末頃)、ザヴィエルは聖ボーロの学院の人たちに告別すれば、いずれも同行を希望した。

ザヴィエルはただ熱心に神に仕えるように諭し、若し日本が公然キリスト教に門戸を開くようになったら、きっと日本へ呼ぼうといった。

一行はマラッカを指して出帆した。

ボーロはドルレスの指導の下に心霊修業をし、自らもまた、その伴侶のために指導した。

マラッカ到着

ゴアをたってから三十六日目、五月三十一日にマラッカに着き、ここで全市挙げての大歓迎をうけた。

殊にインド航路の開拓者ヴァスコ・ダ・ガーマの息子で知港事をしていたドン・ペドロ・ダーシルヴアが好意をよせ、日本行の斡旋をしてくれた。

通称「海賊」で通っているシナ人がザヴィエルの一行を必ず日本へ渡そう、その言質として、妻と財産をマラッカに遺すとの条件で契約をむすんだ。

なお、ペドロは最上の胡椒百二十八バハール(重さの単位)をおくり、これで旅費と日本滞在費に当てることとし、ほかに日本の王へ献上すべき貴重な品々を贈った。

10 鹿児島の一年 top

鹿児島到着

出発に際し、ザヴィエルはインドにいる神父たちに最後の訓令をあたえた。

かくして洗礼ヨハネの祝日、ジャンク「海賊号」は帆をあげた。途中、事件百出の形であったが、とにかく一五四九年八月十五日(天文十八年七月二十二日)聖母被昇天の祝日に、鹿児島の湾内に錨をおろした。

ザヴィエルの一行は、鹿児島の役人たちから快く迎えられ、ボーロの家に落ちついた。

もはやボーロの過去は忘れたかのように、誰ひとり彼をとがめだてするものはない。

ただ白人の客と黒いインド人が無性に珍しく、その上に南蛮の珍しい話をきくために、群衆はボーロの旧家に押しよせた。

またボーロが異国の教えを信じたとて誰一人怪しむものもなく、むしろその信仰の篤いのに感服したくらいであった。

ボーロもこの機を逸ぜず、ザヴィエルの為人(ひととなり)や自らが改宗した動機・

頤末をつぶさに物語った。

日本側資料なし

しかしわれわれは、ザヴィエルが日本へ着いて滞在僅かに二年有余、時代が時代とはいえ、その間の日本側の史料が殆んど何一つ残っていないことを遺憾とする。

従ってわれわれには、ザヴィエルの日本における動静さえ、全部西洋側の史料、殊にザヴィエルその他バテレンの書籍にまつよりはかないのである。

島津氏との会見

やがてアンジローは「鹿児島から南五リュー(一リューは約4km)」の所にある屋形(国府)」に、領主島津貴久(ただひさ)をたずね、異国の事情や、いかにしてザヴィエルと邂逅(かいこう)したか、ザヴィエルの日本来朝の出来を領主に語って興味をそそった。

のみならず、領主夫人におくろうとした油彩のマリヤ像は殊のほか、その迫真感に目を見張らせたようである。

しかし貴久は、当時の為政者としてザヴィエルの来朝に異常な関心をもってながめた。

それは勿論、数年前偶然、種子ヶ島に漂着した南蛮人(ゼイモト・ビントーその他)より伝えた珍奇な品々、殊に銃砲の魅力、南蛮貿易、それにザヴィエルはその商人の間に厳然たる勢力をもっている。

あれやこれやで領主がザヴィエルを優遇した心事は想像できる。

鹿児島布教

九月二十九日、ザヴィエルは、ささやかな贈物を携え、ボーロを通訳として正式に島津氏に謁見し、敬意を表した。

貴久は彼を優遇したばかりでなく、彼らにささやかな住院をとらせ、且つ布教の自由を与えた。

即ちザヴィエルは島津氏の菩提寺福昌寺の境内に立って説法を始めた。

ザヴィエルの奇跡の一つとして、彼はいかなるさい果ての土語にも通じたように『列聖文書』には記してあるが、ザヴィエル自身は語学の不足をなげいている。

彼はボーロの助けによってできた話の草稿を、街頭に立って、たどたどしく読むのである。

しかし魂よりほとばしる真実はおのずから聴衆の心をついたようである。

鹿児島で出来た信者の数は決して多くはなかったが、その中でザヴィエルの手で洗礼をさずけたものに、日本人中最初の海外留学生としてポルトガルに客死したベルナルド(西洋側には「鹿児島のベルナルド」で伝えられている。日本名不詳)があり、住院の女マリヤがいた。

マリヤは鹿児島に迫害の嵐が吹きまくるようになっても堅く信仰を守りとおした人である。

ニンジツとの対談

また福昌寺の住持忍室(にんしつ=文勝)、ザヴィエルの書翰にニンジツ Ninxit とあるその人は、朝廷から紫衣を賜わったほどの人であるが、ザヴィエルは彼と親しく交わり、肝胆相照す仲となった。

ザヴィエルが 「予は神の委嘱をうけ、六千リュー余も隔たるポルトガルより神について語り、御身らが如何にしてイエズス・キリストの信仰を通じて、御身らの霊魂を救うことが出来るか、教えるために遥々日本へ来た」というのをきいて、忍室は深く感動したという。

なおザヴィエルの書翰は、忍室との間の問答を色々伝えている。

例えばザヴィエルが坐禅のことに関し、忍室にむかって、

「これらの宗教家は何をしているのか」とたずねたところ、忍室は

「或る者は檀家をかぞえている、また或る者は自らを楽しませる方法をさがしている。

重要なことを考えているものは一人もない。」

何やら二人の間に人間的な、心の通った様が想像される。

ミヤコその他の噂話

ザヴィエルは、なお鹿児島で、ミヤコ(都)とバンドウ(坂東=関東)から来た二人の仏僧にあった。

二人は口々にその地の有名な大学・学院、また僧院について興味ある話をした。

京都の大学には五つの重要な学林と二百有余の僧院があり、その他に千五百の学徒をもっている。

その他坂東(関東)の学院がある。都をへだたること遠く、日本国中最も大きく且つ最も有名なものであるという。

京都の大学とは五山などの標示を指し、坂東の学院とは足利学校を指すと覚(おぼ)しく、この物語はいたくザヴィエルの関心をそそった。

十一月半ば、「海賊号」がマラッカへ引きかえすについて、ザヴィエルは数通の書翰を託した。

ゴアの神弟たちへ宛てた長文のその中に、マラッカ以来の事情が詳しく記してある。その一節にいう。

ザヴィエルの日本人観

予が今日まで接触した人々によって判断すれば、日本人は今日まで発見された人民の中で最も優秀で、異教徒の間には、日本人にまさるものを発見し得ないと考える。

日本人は友諠(ゆうぎ)にあつく、一般に善良で、悪心なく、また何ものにもまして名誉をたっとぶ。

彼らは一般に貧しいが、武士たると否とを問わず、貧乏は恥辱でない。

予はキリスト教徒の間に見ることのできない一事を日本人の中に認める。

すなわち武士は甚だ貧困であっても、武士でない大分限者(富豪)がこれを尊敬することは、あたかも甚だ富裕なるものに対するようにすることである。

また甚だ貧困なる武士も、武士でない階級とは決して縁組することなく、たとえ多くの富をおくるともそれをしない。

賤しい階級の人々と結婚する時は、その名誉を損うと考えるからである。

彼らはこのように富より名誉を重んじる。

国民は互いに礼儀正しく、甚だ武器を尊重し、またこれに信頼する。彼らは双刀をおび、武士も賤しいものも共に、皆十四歳より既に双刀を帯びる。

彼らは侮辱または軽蔑の言をいささかも忍ばず、武士でない者は、はなはだ武士を尊敬し、武士は国君に仕えることを名誉とし、これに服従する。惟(おも)うに彼らがこのように振舞うのは、万一これに背く時は、名誉を失うと考えるからであり、領主より罰をうけることを恐れるためではない。云々 |

11 鹿児島から山ロヘ top

ザヴィエルの日本語の説教

ザヴィエルは長い冬の間を利用して、トルレス・フェルナンデスを相手に難解な日本語を勉強した。

フェルナンデスの進歩にはいちじるしいものがあり、ザヴィエルはアンジローの力をかりて、若干の翻訳をした。

中でも『二十五箇条』という世界の創造から最後の審判にいたる、キリスト教の教義を簡単に二十五ヵ条に仕組み、ローマ字で書いたものがあった。

彼はこれを携えて、日に二回ずつ福昌寺の本堂の階段にきては、聴衆にむかって読んだ。

信者は少しずつふえ、約百人になった。

一方ザヴィエルは極めて現実的な問題にも心をよせ、注意をおこたらなかった。

例えば鹿児島からだした同じく長文の書翰の中には次のような一節がある。

貴下はゴアのポルトガル財務官に向い、日本から多くの財が来るという異常時の開かれる旨を努めて説明しなければならない。

これはポルトガル国王にとって大きな利益と価値である。大坂という海港市に一家を得て、ヨーロッパの品物の倉庫にすると共にポルトガルの官吏の住む公認の場所とする許可を得ることは容易である。

日本の鉱山は多くの金を産し、それが大坂へくる故、ヨーロッパの品物を日本の金銀と交換すれば、多くの利益をあげ得よう。

工場や交易所が設けられ、これがポルトガルの富商にすすめて日本で利益を得ることを昧わせて欲しい。 |

と。ザヴィエルはこんなことにも気のつく人である。

鹿児島退去

鹿児島滞在は既に一年になった。

ザヴィエルの一行が初めてキリスト教を説いた時、鹿児島の人々は最初これを仏教の一派のように考えたらしい。

しかるにその遠慮のない攻撃にあって反発し、追放を企てるようになった。

ザヴィエルは予(かね)てからミヤコヘ上りたい希望があり、しばしば島津氏にこれを訴えたが、島津氏はそのたびに南風が吹いたらとか、北方に戦争があるとか、アテのない口実を設けて受けながしていた。

しかし鹿児島の仏教徒の反キリスト教熱、それにたまたまポルトガル船が平戸の港に入ったとの知らせがあった。

一五五〇年九月、ザヴィエルは、鹿児島の信者をアンジローに任せ、トルレス・フェルナンデスの両人を伴って出発した。

アンジローの弟ジョアン、鹿児島で信者になったベルナルドも同行した。

市来滞在

平戸ヘむかう途中、市来(鹿児島県串木野市)に立ちより領主の新納(にいろ)伊勢守(康久)を訪うて意外な優遇をうけた。

ここには嘗て鹿児島で洗礼をうけて霊名をミゲルという武士がいて、ザヴィエルを歓待した。

ザヴィエルは改めて信者の世話を彼に託し、且つ聖母の画像をおくって

「我がミゲルよ、ここに御身の霊魂のための薬がある。

若し御身が罪の赦しを得たいと思うなら、この画像の前に跪づき、わが聖母に請うて御身のためにその息子(キリスト)に歎願してもらうがよい」といった。

平戸へ

市来を辞し、京泊(きょうどまり=鹿児島県川内市)を経て海路平戸へわたった。

平戸は肥前の国、平戸島の一港で、古くから日支交通上の要津(ようしん)にあたっていた。

当時同港には、二ヵ月前から、ポルトガル船が碇泊し、その乗組の人々がザヴィエルの為人(ひととなり)を説明した。

貧しい身なりをしてはいるが、実は有徳の師父であることを島民に示し、旗を掲げ幕をはり、祝砲を放ち、それこそ至らざるなき歓迎ぶりを示した。

領主松浦隆信との会見

これを見た領主松浦隆信を初めとして、島民はいささか驚いた。

利に敏い隆信は、早速ザヴィエルを優遇してどうなるかとの胸算用をした。

ザヴィエルの一行は同地にいあわせたポルトガル人を従え、盛儀をととのえて領主に謁見して甚だ歓待され、即日布教の許可を得た。

巧みに日本語をあやつるフェルナンデスの功もあって、二十日にもみたないうちに、洗礼を受けたものは、鹿児島で一年間に得た信者の数よりも多かったという。

ザヴィエルの心中には、親しく日本を訪ずれる前から「日本の王」というものがあり、早く王に謁して日本国中に布教の許可を望んでいた。

従って平戸で安閑としていられない。

一日も一時も早く京に上りたいのである。

しかし室町末期の乱世にあって、旅路ははなはだ困難であった。

盗賊は横行し、掬摸(すり)は巷(ちまた)にみちていた。

ザヴィエルは予(かね)て用意してきた王への贈物・祭器その他はとりあえず平戸へのこし、同地の信者をトルレスに託して、十月の末ベルナルドと通詞役のフェルナンデスをともなって上京の途についた。

厳寒の候、雪は山々をおおい、北風は遠慮なく膚をさす。

道は険しく村童は意地悪く嘲弄を浴びせ、石さえ投げつけるという。

所持品とてベルナルドが肩にした両掛の中に僅かの衣類と古本、それに糒(ほしいい)を入れた袋を腰にさげた。

貧しい姿の彼に誰も一夜の宿を貸そうというものはない。

しかし悲しい苦しい旅も、ザヴィエルはただ神のことを想って張りきっていった。

山口到着

博多・下ノ関をすぎて、漸く長州の山口へ来た。当時山口は富強大内氏の城下町で、中国第一の都会であるのは勿論、日支・日鮮の貿易をほしいままにし、特異な「大内文化」を形づくっていた。

その盛んな一面に堕落の風のあったこともまた脱れがたい運命であった。

ザヴィエルはしばしここに杖をとどめた。

山口の布教

ここでも彼は日に二回ずつ、フェルナンデスをつれ、人通りの多い往還にはげしい辻説法をこころみた。

イエズスの教えを説く一方、日本の三大罪悪、万能の天主を知らず、偽りの神仏を拝し、その上ソドムの悪習(男色)にふける。

それに堕胎・圧殺のことなど、歯に衣きせず攻撃し、懺悔(ざんげ)を迫った。

日々場所をかえて説法した結果、忽ち全市に「天竺の坊主」として知られ、時にはわが家へ招くものさえあらわれた。

しかしザヴィエルとて、決して甘い考えにふけっていた訳ではない。

むしろ当時、彼は既に殉教を覚悟していたくらいであった。

彼はフェルナンデスをさとして、「若し先方が不遜な態度に出るなら、こちらもまた高く構えよ」といい、又しばしば次のようにいった。

「御身には死の恐怖以上に戦わねばならぬものはない。

我々は死を軽んじることによって、我々がこの傲慢な人民に優ることを示すのである。

見よ彼らがいかに坊主を尊敬するかを。

若し彼らが坊主よりも我々を強く尊敬せねば、彼らは我々の教えを受けいれないであろう。」と。 |

山口にあるザヴィエル滞留の記念碑

|

12 京都、再び山口へ top

領主大内義隆との会見

ザヴィエルの噂は領主大内義隆の聞えに達し、重臣内藤隆治の斡旋によって謁見がゆるされた。

何故日本へ来たかとの問に対し、ザヴィエルは答えた。

「我々は神の教えを説くために日本へ遣わされたのである。

神を拝せず、救世主イエズス・キリストを信じない者は救われない。」

義隆は神の掟について更に詳しく説明を求めた。

そこでザヴィエルはフェルナンデスに命じて「二十五ヵ条」を朗読させた。

義隆はしばしこれに耳を傾けていたが、たまたまソドムの悪習を論じた一条にいたり、「この罪を犯す者は豚よりも汚わしく犬にも劣る」ときいて、忽ち顔色蒼白となって奥へ退いたという。

領主への訪問はかくして終った。

いきおい一行は領主の免許のないままに伝道をつづけたが、成果の見るべきものはなかった。

山口出発

聖降誕祭(こうたんさい)の八日前、ザヴィエルはフェルナンデス・ベルナルドの両人をともなって山口を発ち、最初陸路をとった。

衣は薄く食は乏しく、足は腫れて破れ、血はにじむ。

小川を徒渉(としょう)すること一再ならず、そのたびに濡れ鼠となった。

冷えきって宿についても、隙間もる風は遠慮なく、藁蓆(わらむしろ)は暖をとるに足らなかった。

しかしザヴィエルはいささかも怯まず、途々讃美歌を口誦(くちず)さみ、むしろ二人の伴侶を慰め励ましつつ旅をつづけた。

その後数日、多分岩国(山口県岩国市)のあたりで乗船し、泉州堺の港につくまで約二週間、ここでも軽蔑と愚弄の的となった。

時に好奇心で話しかけてくる者はあるが、良い場所は大かた日本人のために占領され、日夜前甲板にあって身を切るような北風に身をさらすという有様であった。

途中ある港で、「天竺人」とあわれんで堺にある知人にあてて紹介状をかいてくれた人がいた。

泉州堺上陸

一行はようやく堺についた。紹介された人は、堺でも名だたる富商日比谷了珪という人であった。

ザヴィエルとその伴侶は、その好遇をうけ、間もなく京都へのぼる著名な武士の一行に加えてもらうことが出来た。

武士みずからは轎(こし)にのり、騎馬の兵と従者をしたがえていたが、ザヴィエルは徒歩でこれに従った。

シャム製の帽子をいただいた彼は小躍りして、どうした事か、林檎を投げたり受けたりしながら歩いたと伝えられる。

京都

終に王城の地、日本国の首府京都についた。

長い間あこがれて来た京都は、凡そ彼の想像とは似ても似つかぬ、それこそ満目蕭条(しょうじょう)、廃墟にひとしいものであった。

政治・経済・学芸の中心としての京都は既に過去の夢であった。

京都についた一行は、堺の日比谷了珪から紹介された一士人を訪ねて優遇された。

ザヴィエルが比叡山の大学を見たいといえば、彼はただちに従僕をつけて坂本にある聟殿(むこどの)の許へ案内させた。

しかるに、彼は異国人とて大学の地域に入ることを許されず、空しく京の町へ引きかえした。

いよいよ「日本の王」に謁見を請う段になった。

当時公方(くぼう)様(足利義輝)は野外の陣営におり、又「日本の王」とききおよんだ「内裏(だいり)」はいささかの御威力もあらせられず、その窮乏はことのほかであった。

当時の皇室の有様

皇室の式微がその極に達した室町の末期、憂(う)き年月をおくりむかえられた後、奈良帝の御宇(ギョウ=御代=御醍醐天皇が奈良に逃避)であった。

ザヴィエルが宮廷におもむいて謁見を請えば、門衛は献上品について訊し、平戸に残して来た由を告げると、謁見はにべもなく断わられた。

ザヴィエルは、京と王(天皇)の総てを知った。

所詮、京都布教の見込はない。彼ははっきりそう感じ、断定した。

滞京僅かに十一日、ザヴィエルは京の町を後にした。

鳥羽(京都市下京区)で乗船し、淀川を逆に再び堺へむかった。

船の川瀬をくだる間、ザヴィエルは艫(とも)にたち、遠ざかり薄れゆく不幸な京の町をあかずながめ、

「イスラエルの民エジプトをいで、ヤコブの家異言(いげん)の民をはなれし時…」と口誦(くちず)さんだ。

これはイスラエル人がエジプトから救出されたことを詠んだダヴィテ王の聖詩である。 |

ザヴィエル、京都へ上る

騎馬の裸身が日本の武士と思っていた

十七世紀イタリア人に寧ろ興味をそそられる。

ジュゼッペ・マセイ著の『ザヴイエル絵伝』による。

|

再び山口へ

しかし第二段の計画は、既にザヴィエルの胸中にあった。

山口には、日本国中、最も強力な大名がいる。

書翰と贈物をたずさえ、再び彼をたずね、キリスト教信者として又ポルトガルとの同盟のために、彼の門をたたこう。

しかし清貧の真意を理解しない日本人、何ごとも上辺ではかる日本人に対し、このたびは見る目まばゆい正装、法衣、法冠をもって出かけるとしよう。――ザヴィエルはそう決心した。

一行は、厳寒のさなかに堺をたって、平戸へむかい、そこへついたのは一五五一年(天文二〇年)の三月上旬であった。

既にポルトガル船の退去後であったが、トルレスの果しない努力によって教勢は上むいていた。

トルレスの宿主をはじめ、その親戚・朋友みな洗礼をうけ、また松浦氏の一族で生月島(平戸島の西)の領主籠手田(こてだ)氏も信者の列にくわわっていた。

ザヴィエルは祭器や、予て「日本の王」へ献上すべき贈物・書翰をたずさえ、またもトルレスと袂(たもと)をわかった。

フェルナンデス・ベルナルドがこのたびも伴侶である。

大内氏への贈物

山口へ着き、正式に義隆に謁見し、数々の贈物に推薦状をそえて献上した。

推薦状とはインドの総督とゴアの司教から託されて来たもので、贈物とは時計・楽器・眼鏡・ポルトガルの酒・織物・絵画等の十三品であった。

当時山口は西国文化の一中心地で、京を落ちてきた公卿や芸術家たちが多く住み、雅(みや)びたところだったと伝えるが、これら、いわゆる「天竺仁(じん)の送物」(『義隆記』にそう書いている)に接して甚だ満悦の体であった。

義隆は早速御礼として金銀をおくろうとしたが、ザヴィエルは断乎受けいれずただ布教の許可を請うのみであった。

義隆はその請いを容れて、市中にその由を公布し、廃寺一宇を住院として提供した。

更に義隆は、機会あらばインドの副王へ特派使節を出したいともらした。

ザヴィエルの説教

山口の教勢は活気を呈して来た。ここでも日に二回ずつ街頭にたって説教した。

ザビィエルはもちろん、神の道を説くが、その間、しばしば天体の運行や雷・電・雨・雪・雹・月の盈虚(えいきょ)というような自然現象について語った。

彼は嘗てパリー大学で助教としてアリストテレスを講じた人である。

それこそ百科の学に通じ、自然現象の説明など得意中の得意だったに相違ない。

聴衆は己れを空しうして彼の説教に耳をかたむけた。

13 山口から府内(大分市)ヘ

top

ザヴィエルの物語は霊魂のことから神のことへと移っていった。

万物の創造、霊魂の不滅、これは霊魂は肉体と共に滅びると教えこまれてきた日本人には不思議なことであった。

しかし何事にもあれほど造詣の深い神父の話に、よもや誤りのあるべき筈がない。

しかし往々にしてそれほど尊い教えなら、何故シナ人が信じないかをいぶかる人がいた。

日本人は長い間、何事もシナを先進国として敬いたっとんで来たとあれば、無理からぬ疑問であった。

また万物の創造主である神は、善か悪か、若し善とすれば、何故神は病苦や悪魔をつくり、また煩瑣(はんさ)な、戒律や永久の地獄などをつくったか。

これは何時もたえない質問であった。ザヴィエルは一々これに応え、仔細に解説することを怠らなかった。

一日大勢の改宗者を打ちだす端緒がひらけた。

フェルナンデスが例によって、市内の一角で説法中、聴衆はたちまち集まり、人垣をきずいた。

フェルナンデスは諄々(じゅんじゅん)と神の道を説き、聴衆はきき耳をたてていた。

その将に話の高潮に達したかと思われた時、いきなりフェルナンデスの傍らにつめより、大声で罵詈讒謗(ばりざんぼう)した上、面に唾(つば)をはき、人波をかきわけて逃げだした男があった。

人々はざわめき、フェルナンデスの容子いかんと見守っていた。

時にフェルナンデス少しも騒がず、静かに懐から手巾(ハンカチ)をとりだし、おもむろに面を拭い、さりげなく説教をつづけた。

その態度のけなげさに、聴衆はいたく心を打たれた。

殊に一人の武士は、日頃キリスト教に反感を抱いていたが、今、目の前にフェルナンデスのその容子を見て感激し、直ちにザヴィエルをその住院に訪ねて談を交じえ、洗礼を受けた。

一たびこの噂が巷に伝わると、僅かに二ヵ月の間に五百余人の受洗者ができた。

ロレンソやマテオもその一人であった。

ロレンソはもと琵琶法師で、隻眼(せきがん)の醜男(ぶおとこ)であったが、才智と弁舌は抜群で、これが信者になりやがてイルマンに取りたてられ、その世を終るまで(一五九二年=文脈元年七十六歳で歿す)、近畿から九州を股にかけて、日本キリシタン史上に大きな功績をたてた。

またマテオは鹿児島のベルナルドと共に、ザヴィエルが日本退去の際、ヨーロッパへの留学生として同行したが、惜しむべし、ゴアを出発する間際に客死した。

一方仏僧の攻撃は盛んであり、痛烈だったが、またキリスト教の勢いもあなどりがたく、大内氏もむげに禁止もなりがたく、そのままになっていた。

ザヴィエルの山口逗留は既に五ヵ月になった。

あたかもその頃、豊後の日出(ひじ=大分県速見郡日出町)の港にポルトガル船が着き、船長のドゥアルテ・デ・ガーマ Duarte de Gama が使をもって、インドでザヴィエルを招いていると伝えてきた。

同時に大友家からも鄭重な招請があった。

日頃ポルトガル人に対し、ひそかに好意を寄せていた「豊後王」大友義鎮(よししげ)は、今またガーマの口からザヴィエルの為人(ひととなり)をきき、あらためてザヴィエルの招請とはなったのである。

ザヴィエルもまた、かねて大友氏の勢力と人物とを知って、折もあらば訪ねたいと考えていた矢先であったから、いたくよろこんでこれに応えたことはいうまでもない。

彼はとりあえず、平戸からトルレス並びにその伴侶を呼びよせて後事を託し、自らはベルナルド・マテオ、ほか通詞たるべきアンジローの弟ジョアンの三人を同伴して豊後へいくことにした。

山口の信者はこれをきいて歎きかなしみ、ためにザヴィエルは、真に後髪を引かれる思いであった。

しかしザヴィエルは伴侶をつれ、自ら祭器を背負って出発した。某所で上船し日出(ひじ)へむかった。

船が日出の港へつくと、同港にいたポルトガル船は、祝砲と旗でこれをむかえた。

ザヴィエル豊後(大分県)に行く

そこで彼は旧知の人たち、殊にザヴィエルの崇拝者であり後援者であるメングス・ピントー Mendez Pinto や、またかつてゴアやコモリン岬やマラッカでめぐりあい好意をうけたドゥアルテ・デ・ガーマに出あった。

大友義鎮(よししげ)に謁見

いよいよ登城、大友氏に謁見の段となり、ザヴィエルは船長その他の勧めにより、これまでの清貧の方式をやめて、堂々と盛儀をもって出かけることとした。

一行の美装

満船飾をほどこした小船に乗って府内(ふない=大分市)に行き そこから国王差しまわしの轎(こし)をことわって堂々と徒歩で行列をつくり、大友氏の屋形へとくりこんだ。

大友家からつかわされた護衛兵と三十人のポルトガル人が行列に加かった。

ザヴィエルは黒羅紗(らしゃ)の法衣に聖祭用の白衣をつけ、金銀箔でかざった緑色ビロードの頚巾と金総(ふさ)のついた袈裟をかけ、ポルトガル人三十人もそれぞれ美装し、頭に羽飾をつけ、帯形の金鎖を肩にし、従者もそれぞれこれに準じ白緞子(どんす)の袋におさめた一巻の書、聖母の画像、その他祭器を捧じて、ラッパの響きにつれ、観衆の堵列(とれつ)する中を粛々とすすんだ。

その上ポルトガル人が、立派な上着をぬいで、その上にザヴィエルを請じた時は、満座の人々みな目を見はった。

青年大友氏

大友氏の当主は第十二世義鎮(よししげ)で、僅かに二十歳を出たばかりの若冠(じゃっかん)であった。

彼は既に少年の頃、豊後にきたポルトガル人により、キリスト教について何がしかの知識をもっていたが、今親しくザヴィエルを見、その話をきくに及んではなはだ感動した。

直ちに布教の許可をあたえ、時機がきたら自らも信者になろうといった。

ザヴィエルはまた、ドゥアルテとてガーマから、日本に着いて以来始めてインドからの手翰を受けとった。

それでその後のインドの教勢をつぶさに知ることができた。

かくて彼は一たびインドへ帰り、同志と会って新しく布教の方針を立て、また日本の布教にあたるべき師父を選定することにした。

山口にいるトルレスやフェルナンデスにもこの計画をつたえ、同時に三百クルザドス(ポルトガルの貨幣)の金子をおくった。

これは山口に聖堂を建てる資金としてメンデス・ピントーの寄捨(きしゃ)したものであった。

敷地はザヴィエルが滞在中、既に大内氏から与えられていた筈である。

14 日本退去 top

十月の末、アンジローの僕アントニオが、トルレスとフェルナンデスの書翰をとどけて来た。

陶(すえ)隆房の叛乱

この書翰によって、ザヴィエルは、自らが出発後八日若しくは十日にわたって山口で宗論のあったこと、

トルレスの弁論が一般の人気を博したこと、また大内氏に対する叛乱があり、山口は敵兵のために占領され、八日間は戦場となり、領主は一度逃げだしたが、運尽きて自刃したこと、

またこの騒擾にまぎれて宣教師をつけねらう者があったが、幸いに家老内藤氏の庇護によって某寺に二昼夜、次いで内藤氏の屋敷内に五日間かくれて事なきを得たこと、

平和の回復後、臨時に山口を支配する人に対して、信仰自由の保証と住院や敷地の交付を請願し、若しそのかなわぬ場合、信者ウチダ・トメの家に宿り、新しい領主の就任とザヴィエルがインドから帰るまで待つ覚悟であること、それから今度の叛乱中、山口の信者は皆無事で、誰一人落命したもののなかったこと、などを知った。

この書翰の中にある叛乱とは、もちろん陶(すえ)隆房の大内氏に対する謀叛を指すことはいうまでもない。

大内氏の滅亡

義隆は隆房の攻撃にあって狼狽(ろうばい)し、一たび法泉寺(山口市内)へのがれ、次いで仙崎(長門市)から船で九州へわたって、回復をはかろうとしたが、風浪にさまたげられて深川(同上)の大寧寺に入り、その子新介義尊と共に自刃した。

かくて王朝時代から連綿と栄えてきた大内氏は、事実消滅の形となった。

天正二十年九月朔日(ついたち、一五五一年九月三十日)のことであった。

大内義長

しかるに隆房は奇特にも自ら立たず、大友義鎮(よししげ)の弟八郎(大内義隆の姉が大友義鑑の夫人だったから八郎は義隆の甥にあたる)をむかえて、嗣(あとつぎ)とした。これが大内義長である。

義長はザヴィエルに、自らが山口へ移ったら宣教師を保護しようと約束したくらいだから、間もなく大道寺(山口市内)という旧い寺の跡に聖堂と住院の建立許可の裁許状をあたえた。

この敷地が義隆の寄進するところであり、費用がピントーの特志によったことは先に記したとおりである。

ザヴィエルは府内(大分市)にあること既に四十日、インドへ帰る日が近づいた。

義鎮はザヴィエルにしばしば会い、打ちとけて語りあっている中に、ザヴィエルを手ばなしたくなくなった。

ポルトガル船が出帆の日はせまり、或る日ザヴィエルが暇乞のため登城するや、義鎮はインドの総督の許へ遣わすべき使者をつれ、ポルトガル王に対して書状と贈物とを送りとどけてもらいたいと請うた。

書状はポルトガル王に対する親愛の情を披瀝(ひれき)し、且つ宣教師の派遣を請うたものであった。

時にザヴィエルの方でも、義鎮が改宗の声をきかぬ中は、満足して暝目(めいもく)することが出来ないといった。

なおザヴィエルは、教育ある日本人、最初は特に学識ある仏僧をヨーロッパへ伴い、目のあたりキリスト教国の盛況を見せたいと考えた。

不幸にして、それは実現しなかったが、鹿児島のベルナルドと山口のマテオ、それにボーロの弟ジョアン、従僕のアントニオの四人をつれかえることにした。

ベルナルドとマテオの両人は遠くヨーロッパへ留学させ、他の二人は、一五五二年若しくは三年に日本へ来る筈の神父らの通詞か、案内とする心組みであった。

日本出帆

この年十一月二十日、ドゥアルテ・デ・ガーマの船はザヴィエルの一行をのせて日出(ひじ)の港を後にした。

日本における受洗者

ザヴィエルが日本であげた信者の数は、鹿児島で百人から百五十人、市来で十五人から二十人、平戸で百八十人、山口への途中三人、山口で五百人から六百人、豊後で三十人から五十人、計千人にも満たない少数であった。

インドでは数字的に見て晴素しい受洗者があった。

ザヴィエルの書翰によると、時に一度に何干人、一ヵ月に一万人、一年間に十万人などと見える。

しかし理性によらなければ容易に信者にならないと見た日本人の千人は、後に真剣な壮烈な信仰史・迫害史を織りだす辛子(からし)種であったと考えてよいであろう。

日本人の長所美点

ザヴィエルは十分これで神に対する感謝にあふれていた。

日本人の長所・美点を説いてやまなかった。

人にあえば口頭で、遠く離れた人たちへは書翰でそれを伝えた。

「日本の国民はその文化・礼儀・作法・風俗・習慣において、いうも恥しいほど多くの点で我々スペイン人より遙かに優秀である」といい、

「日本の住民は怜悧(れいり)な頭脳と善良な特質をもっているので、布教も容易であり、アジアにおいてこれに匹敵する国民は他に見出せない」といい、

また「日本人ほど理性に従う人民は世界中で逢ったことがない」ともいっている。

その他ザヴィエルの書翰から日本人に対する讃辞を拾うことは極めて容易である。

従ってその日本人を導くべき宣教師の特に吟味すべきを説いている。

日本では、大学にいって僧侶と宗論し、彼らの誤謬(ごびょう)を正し、その欺瞞を暴露すべき、有能にして学識があり、経世の才のある人物が必要であり、日本へ向けられるべき司祭はローマへ遣(や)って試錬を経さすべきである。

また郷土の厳しい気候にたえるため強健な身体の持主たることを要し、従って日本向けの教師はフランドル人かドイツ人が適している。 |

ともいっている。何はともあれ、ザヴィエルは東洋諸国民中、日本人を最も重んじている。

それはまた日本人のために何より仕合せであった。

15 シナ伝道の計画 top

日本出発、広東着

ザヴィエルをのせたデ・ガーマの船は、日出(ひじ)の港をたって南進し、広東(カントン)についた。

ここで久しぶりにディエゴ・ペレイラにあい、その持船「ザンタ・クルス Santa Cruz 号」に乘りかえた。

ペレイラはザヴィエルにとって又とない崇拝者であり後援者であった。

船中つもる話に花がさいたが、たまたまザヴィエルはシナ伝道の計画を打ちあけた。

彼は広東の牢獄にいるポルトガル人から書翰をうけとった。

それによると彼らは三年前から同地にあって塗炭の苦しみをなめ、同胞の力によって救いだされるのを待っているというのである。

シナ伝道の計画

ザヴィエルは一計を案じた。すなわちゴアの総督より広東へ使節を派して捕われのポルトガル人の釈放を求め、同時にシナ伝道の機会を掴もうというにあった。

これはザヴィエルにとってシナ入国の又とない好機会であり、天の啓示ともいえよう。

シナは自らを招(よ)んでいる。全東洋の異教国中、シナに比ぶべきものはない。

またシナは日本のあらゆる文化の母胎である。

一たびシナの伝道に成功すれば、日本の伝道は期して待つべし。

ザヴィエルはそう考えた。

ペレイラはこの案に欣然(きんぜん)賛意を表し、自らがその使節となり、その費用一切を自弁しようと申しでた。

明年四月ゴアを発し、マラッカで落ちあってこの計画を決行することとし、その期待をのせて「ザンタ・クルス号」は日本を出発以来三十九日目、漸くシンガポールの海峡にさしかかった。

マラッカ到着

十二月半ば(一五五一年)マラッカに到着し、久しぶりにインドの各地、並びにヨーロッパから来た書翰を手にして、ザヴィエルははなはだ満足した。

イエズス会の大恩人たる教皇ボーロ三世が薨じてジュリオ三世が後を襲ったこと、一五五〇年ドン・アフォンソ・デ・ノローニャ Don Afonso de Nolomha が副王としてインドに赴任したことを知った。

ザヴィエル、極東の管区長に補せらる

殊に四年ぶりに見るロヨラの書翰はただ懐しく、それによると、エチオピアと西アフリカを除くポルトガル領東インド、並びにこれに附属する地方を、ポルトガル本国から分離して独立の教区とし、ザヴィエルをその管区長とする旨が記してあった。

ザヴィエルの責任はいよいよ重く、教会・学校・ミゼリコルディヤ(慈善の組合、キリシタン時代慈悲屋といった)等々のこと一切が彼の双肩(そうけん)にかかっている。

四十六歳のザヴィエルは、既に髪は大方灰色になったと自ら記しているが、その精神力にいたっては、以前にもまして、いよいよ若々しく元気であった。

インド・南洋各地の伝道についての詳報をきき、その方針を立てるにつけても、常に胸中を去らないのは日本とシナのことであった。

彼にとって、日本とシナこそ真にかけがえのない未来の伝道地であった。

ゴア入り

一五五二年二月半ば、ザヴィエルは日本人の伴侶をともなって漸くゴアについた。

ここで彼は多忙な楽しい二ヵ月をすごした。

彼は傲慢な人に対しては容赦しなかったが、謙遜な弱い人々に対しては、優しかった。

修練生マヌエル・アイセイラは、当時十六歳だったというが、時にザヴィエルにあい、その印象を文字に託して次のようにかいた。

ザヴィエルの風采

身長は低いというより寧ろ高く、容貌は端正、白皙(はくせき)でやや赤味をおび、快活で、実に魅力があった。

彼の目は黒く額は広く、髪・髭もまた黒かった。彼は清潔だが帯も外覆もない着古した長上着をまとっていた。

それはインドにおける貪僧の服装であった。彼は歩く時、手で胸のあたりまでもたげた。

その面には常に神々しい微笑をたたえていた。

彼は常に微笑んでいたが、しかも決して声をたてて笑わなかった。

彼は常に物想いにふけっていた。

彼は浮世の無常のことには決して悩まされなかった。

彼の凝視はいつも天に向けられていた。

何となればそこには彼の望む故郷があり、しかも天を望むことは特に彼を慰めたからであった。

彼の容貌は神の愛にもえていて、他人に愛をおこさせた。

聖ボーロの学院の兄弟たちは、何か憂きことがあると彼を訪ね、もと通り幸福になった。

彼は外国人に対して、非常に慈悲深く、家族の者に対しては愉快で、人を信頼し、殊に謙遜な者や身分の低い人に対してはそうであった。

彼は少食であったが、ただし他人の前では人の注意をのがれるために何にでも手をつけた。

殊に病人には身をいれて奉仕した。人々は彼を尊敬していて、彼がゴアに着くと、彼に敬意を表した。

しかし彼は招待を受けるたびに、すぐ丁寧に訪問者に応えるといった。 |

ザヴィエルには、生前に描かれた真の肖像画はない。

今日あるものはみな彼の死後に描かれた想像画にすぎないのである。

その意味でも感受性の強い年頃の上記のテイセイラの文字によって描かれたスケッチは、貴重とすべきであろう。

たとえ髪の毛の灰色とザヴィエル自身の語るところと矛盾しようとも。

16 上川(サンシャン)島――帰天

top

シナ行きの同行者

いよいよシナ行きを決行すべき目が近づいた。

彼に同行をのぞむ者は多かったが、選ばれたものは極めて少数であった。

神父バルタザール・ガーゴ Baltasar Cago、神弟アルヴァロ・フェレイラ Alvaro Ferreira シナ人の僕アントニオ、インド人の僕クリストファルのそれだけであった。

中でもアントニオは聖ボーロの学院に八年間修業し、学院中の模範生であった。

なお途中まで同行して日本へ行くものとしてアルカソバ Alcagova とドゥアルテ・ダ・シルバ Duarte da Silva がいた。

彼らは大友氏に対する副王の書翰と贈物とを持参し、山口へいってドルレスらにあい、日本の言葉と宗教を研究することになっていた。

聖週の木曜日(四月十四日)、ザヴィエルの一行は聖ボーロの学院を後に、僅かな人々に見おくられて乗船した。

彼は既に死を覚悟していながらも、十八年この方覚えたこともない若々しい熱情で胸をふくらましていた。

マラッカに着いた時、ロヨラの書翰が待っていた。

それには今生において何時の日また見えようかとあり、ザヴィエルは応えて、

「服従の召命はすべてのものを明るくする。皆がシナからエルサレムへ行けると請合ってくれているが、若し予にしてこれが真なることを発見したら、たとえ何リュー(一リューは約4km)あり幾月もかかるかを報告しよう」

などといっている。

ザヴィエルの後援者たるディエゴ・ペレイラも約束どおり、「サンタ・クルス号」に品物を満載してマラッカに着いた。

シナの皇帝に献上すべき贈物として四〜五百クルザドスの品物をととのえていた。

共に語り、アマロ・ペレイラほか広東(カントン)の牢につながれているポルトガル人の釈放も間近いと心ははずんだ。 |

上川島附近古図(カストネル撰『サベリヨ墓域誌』所蔵)

(東洋文庫蔵)

|

シナ派使の計画粉砕さる

ところが、突然、同じバスコ・ダ・ガーマの血を引く知港事(ちこうじ)ドン・アルヴァロから、このシナ行の計画に故障が出た。

ペレイラのシナ大使としての派遣に心よくないものがあったのであろう。

ザヴィエルは百方手をつくして尽力し、終には教皇代理の資格をもって彼を破門に附したが、それさえ無効であった。

やむなくペレイラの遣使一件の計画を放棄することにした。

しかしそれでくじけるザヴィエルではなかった。

早速計画を立てなおし、純然たる布教の目的をもって渡航することとした。

アルヴァロは叛き、このたびは僅かにアントニオとクリストファルの両人を連れて上船し、マラッカをたった。

上川(サンシャン)島に上陸

八月下旬、広東の近くの上川(サンシャン)島に着いた。

ここはポルトガル人とシナ人とが密貿易をするところで、港内には幾隻かのポルトガル船が見られたが、いずれ為事が終ると、この島は無人の島にかえるのである。

海岸にはあちこちに樹枝と藁(わら)で作られた粗末な仮小屋が見られた。

ポルトガル人はザヴィエルの上陸を心からよろこんだ。

早速仮聖堂が設けられ、九月四日の日曜日に初ミサがおこなわれた。

ザヴィエルは直ちにポルトガル人の間に伝道を開始した。

広東(カントン)

この島の北約三十マイル、珠江の河口に広東がある。

シナ商人はここから秘かに絹織物や漆器や陶器をジャンクに積んで来、ポルトガル人の胡椒・香料・沈香(じんこう)などと交易するのであった。

ザヴィエルはこのシナ人に渡りをつけようと考えた。

しかし当時シナは鎖国の政策をとり、外国人は厳罰をもって入国を禁じていた。 |

上川島(プロドリック師の『ザグィエル伝』による)

|

大陸潜入の計画

ところで二百クルザドスに値いする胡椒がもらえれば、肯(あえ)て冒険をおかそうというシナ人があらわれた。

広東の牢からポルトガル人を脱出させた経験をもつ人であった。

とにかく小舟によりザヴィエルを広東にわたし、ニ〜三日同地にある己れの住宅にかくしておき、夜明けを期してザヴィエルを城門までおくりとどけよう。

その上でザヴィエルは直ちに総督に面会し、ゴアの司教からシナの皇帝に宛てた書翰を示し、自らは真の神の教えを伝えんがためにシナに参ったということにしよう、というのであった。

この計画の危険を心配するシナ人はこれをとめようとした。

いつの場合にも危険にひんすれば、ザヴィエルの伝道魂はきっと勇みたつ、彼はそのたびにイエズスの言葉を思いだすのである。

「己れが生命を愛するものはそれを失わん。」

「事にあたりて後ろを振りむくものは神の王国に入るに適せず。」

ザヴィエルは生命を賭してこの危険を冒そうと決心した。

彼はここでも数通の書翰をしたため、告別の言葉をのべた。

殊にペレイラに対しては心からなる感謝の辞をおくった。

若しわが主イエズス・キリストの教えがシナに拡まったら、それは御身故になったのである。

この聖なる事業の栄誉と名声は、現世および来世において御身のものである。

なお将来、そこでキリスト教に改宗する者、並びに同地におもむいて神に奉仕するパードレらは、必ず御身のために神に祈ることを務めとするであろう。 |

なお彼を広東に渡すと約束したシナ人はその報酬をつり上げてきた。

二百クルザドス(ポルトガルの貨幣)が三百五十クルザドスにつり上った。

そのうちポルトガル人は、仕事をおわり、漸次(ぜんじ)小屋を焼き捨てて島をはなれた。

いま残っているのはディエゴ・バス厶・デ・アラゴンのジャンクと「ザンタ・クルス号」ただ二隻のみ。

彼と最後まで行を共にする筈のアルヴァロ・フェレイラもポルトガル人に同伴した。

どこまでも彼につきそったのはアントニオとクリストファルの二人だけであった。

十一月十九日、ザヴィエルを広東に渡すべきシナ人が来る日であった。

フランシスコは目をかがやかして沖を見つめても、船は遂に姿をあらわさなかった。

二十日、二十一日と待てど暮せどやはり同じであった。

ザヴィエルの発病、帰天

十一月二十二日(火曜日)、この日ついにザヴィエルは発病した。

荒家(あばらや)よりも船内の方がまだましとあって、一時「ザンタ・クルス号」にうつしたが、船の動揺が病状を悪化させるばかり、翌日再び陸へ移した。

デ・アラゴンの小屋へ迎え、看護の手を加えた。然し高熱はつづき、病状は悪化するばかり。

一時小康を得たが発病以来八日目には全く意識を失い、イエズスの御名を口誦さみつつ眠るがごとく大往生を遂げた。

病気は肺炎らしい。

時に一五五二年十一月三日(わが天文三年十一月八日)土曜日の午前二時、享年四十七歳であった。 |

臨終のザヴィエル

L.ミカエル師の「ザヴィエル伝」(1905年刊)による

|

あとがき top

私は、これまでに、かなり多くのザヴィエルに関する長短種々の論文、若しくは雑文を書いてきた。

恩師幸田成友(しげとも)博士が小さな『ザヴィエル伝』をお書きになる時も、幾分のお手伝をし、また自分でも、嘗て貧しいながらその伝記を書いたことがある。

何時の日か、やや正確なザヴィエル伝を書きたいと、材料を集め、その点では、割に多く持っている方かと自負している。 恐らく、そんなことから、本叢書に私がザヴィエル伝を割りあてられたのであろう。

ただし、四百字原稿紙で百枚という注文であった。

日本の文化史上に、ザヴィエルの占める位置は、如何に大きく見ても大きく見すぎるということはない。

彼は日本人の眼を最初に西欧へ開いた人であり、その後の日本のキリシタン史が、一糸乱れず真剣を信仰史に終始したのもザヴィエルの偉大と、その後継者たちが、例外なしに彼を愛し尊敬し、彼の垂範(すいはん)に応えたからだということが出来る。

私はここでは一般の読者を目ざし、分りやすく読みいいように、彼の一生を書いたつもりである。

この愛らしい本に煩瑣(はんさ)な考注のようなものは一切はぶくことにした。

若し本書の中で出典を求められる奇特な読者があるとすれば、よろこんでお答えするつもりである。

附録として[ザヴィエル上人の遺骸](「三田文学」九ノ七、昭和九年七月、省略)一篇を添えた。

シュールハマー師の論文を経とし、これに多少他の材料をも加えて、私が自由に構成したのである。

われわれ異教の日本人にとって一種異様な感に打たれるが、ザヴィエルが外国、殊にインドやヨーロッパで、こういう風にも尊敬されてきたことを知るよすがとなろう。

戦後昭和二十四年の夏、遙かにローマから「ザヴィエルの右腕」なるものが将来され、鹿児島・長崎・広島・東京・仙台等でその厳かな顕示(けんじ)がおこなわれた。

当時私はそれについて多くの方々から質問を受けたが、恐らく他にも同じ疑問を抱かれた御仁があったに違いない。

これはそのよき解答になろう。

早く執筆をおえながら、何時もの癖で朱筆を加えつつ、つい約束の期限を過ぎ、書肆(しょし)に迷惑をかけた。

史料が多すぎるのも、小さくまとめるには案外厄介なものである。

ただザヴィエルの加護と、聖人を傷けがらんことを祈っている。

校正その他種々の調査で友人岩谷十二郎君の援助をうけたことを感謝したい。

top

****************************************

|