|

******************************

中川浩一 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ INDEX

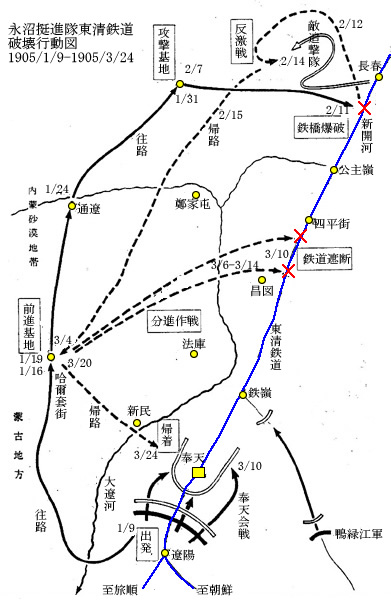

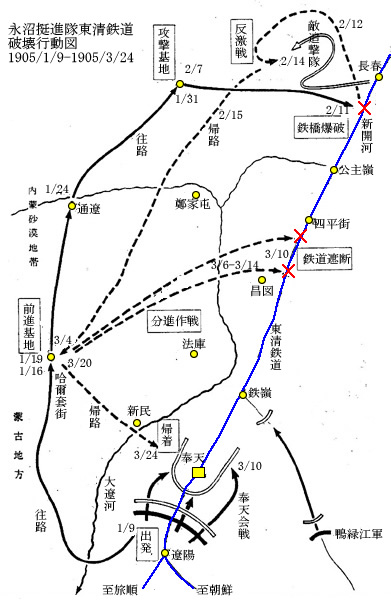

Ⅳ 東清鉄道破壊工作と日露休戦

明治37(1904)年4月21日、東清鉄道が旅順に達する支線を分岐する地点にあたり、また満洲北部の政治経済の中心として機能してきたハルビン(吟爾賓)の郊外で、2人の日本人軍事探偵(スパイ)に対する銃殺刑が執行された。

処刑者の名は沖禎介と横川省三であり、その刑死地点には、後に志士の碑が建てられた(注1)。

ところで、かれらが目的とするところは、東清鉄道の爆破による鉄道輸送の妨害であった。

しかし事は志に反し、潜伏中をロシア軍巡察隊に捕えられ、雄図むなしく刑場の露と消えることになる。

だがこうした犠牲をもかえりみず、東清鉄道に対する破壊工作は、戦争の全期間を通じて、いく度も試みられており、実際上の効果のほかに、意外な戦略的影響をもたらすのである。

注1 碑の建立の年代は未調であるが、昭和4年版の「南満洲鉄道旅行案内」にはその存在が指摘されている。

1 東清鉄道をめぐる謀略工作 top

日露両国間の外交交渉のゆきづまりを前にして、参謀本部内の開戦論者が、シベリア鉄道の輸送力を過小に判定して主張を貫こうとしたいきさつについてはすでに述べたが、かれらとて実際面では、シベリア鉄道とこれに接続する東清鉄道のもつ重大な意義を無視することはできなかった。

そのため、秘密工作員を駆使して、鉄道の破壊工作を実施することに、大きな期待をかけていた。

日露開戦を前にして、参謀本部が実施した謀略工作のひとつに、特別任務班の編成があった。

黒幕は、参謀本部情報主任福島安正少将で、単騎シベリア横断の英雄として知られる存在である。

福島少将の密命は、北京公使館に派遣されていた青木宣純大佐を中心に、内田康哉公使も加わった秘密組織を生むことになる。

指揮者としては、現役軍人の伊藤柳太郎大尉が任命されたが、班員には北京や天津にたむろしていた憂国の志士と称される民間人が起用された。

後に大陸浪人とも称されるこれらの人たちは、結果的には日本帝国主義の尖兵として利用されることになるのだが、当時は愛国の至情から、一身の営利を投げすてて行勤していると、自他ともに意識する存在であった。

特別任務班は、明治37年2月21日に4つのグループにわかれて満洲に潜入した(注2)。

これらの中で、沖、横川の属する第1班は、モンゴル人に変装してモンゴル王族カラチンの王宮にたちよった。

親日系のカラチン王がかれらの行動を援助したためであり、また女子高等師範学校出身の河原操子が、王族の子弟の教育を託されてここに在住し、特別任務班の支援にも一役買ったことにもよる(注3)。

途中で2班に分派した第1班のうち、沖、横川の属するグループは、嫩江の鉄橋爆破を企てたもののロシア軍に発見され、2名が捕えられ、4名はかろうじて逃がれたが、支援勢力として買収しておいたはずの馬賊(中国人自衛団)に裏切られて殺害された(注4)。

これに対していまひとつのグループは、4月19日にハイラル郊外に到着し、ロシア軍鉄道守備兵を急襲して2名を殺し、鉄道を爆破することに成功した(注5)。

しかし、鉄道爆破がもたらした物理的な損害はごく僅かであり、被害は短時間で修復しうる程度のものであった。とはいうものの、ロシア側に与えた心理的な打撃は無視できない。

輸送の安全を確保するために、かなり多くの兵力を、東清鉄道沿線に固着させなければならなかったからである。

鉄道爆破に成功した第2のグループも、当初の目標は、東清鉄道西部線が興安徴ごえのために設置したループ線のトンネルを破壊することであった。

この企てが成功すれば、東清鉄道はかなりの期間にわたって不通となり、ロシア側がこうむる直接的な被害も甚大であったろう。

このループ線は、次に記す永沼挺進隊も一度はその目標に加えながら、そこへの到達の困難さのために、計画を放棄する問題の地点である(注6)。

注2 渡辺亀策「大陸浪人 明治ロマンチシズムの栄光と挫折」(1967 番町書房)p134~5

注3 島貧富節「あー永沼挺進隊」下巻(1975原書房)p539

注4 渡辺竜策「大陸浪人」p142

注5 島貫重節「あー永沼挺進隊」下巻 p540

注6 同上p486~8

2 挺進騎兵隊による鉄道破壊工作

top

満洲を戦場とする日本軍とロシア軍の交戦状況は、明治37年の秋ごろには、日本側が不安感をかきたてられる様相を呈していた。

後退を続ける一方であったロシア軍が沙河の会戦においては逆襲に転じ、結果は日本側の勝利に終ったものの、補給能力が底をついた日本軍は、前進することができなかった。

これに対してロシア側では、シベリア鉄道と東清鉄道が予想をはるかにうわまわる輸送力を発揮しつつある事態が、スパイの報告を通じてますます明らかになっていった。

その中でも日本側の首脳部を驚かしたのは、単線であるこれらの鉄道を一方交通に使用し、ヨーロッパ方面から到着した列車は、奉天付近で線路の外にはずしてしまい、貨車は兵舎の代用に使い、それでも余ったものは暖房用の薪として燃してしまうという離れ業を演じたことである(注7)。

こうした状況の中で立案された捨て身の作戦が、当時は最も機動力のある存在であった騎兵部隊を、ロシア側の前線を大迂回のうえで後方に送り、東清鉄道を爆破して兵姑輸送を混乱させようとする企画となって提起された。

だが、成功すれば効果は大きいものの、派遣部隊が孤立無援の状態で捕捉せん滅される危険性もまた大きいこの作戦に対して、上級司令部は容易に断をくだそうとしなかった。

ところで、途中の経過は省略するが、第二軍第八師団に属する騎兵第八連隊(弘前)を中核にして編成された挺進隊176名は、永沼秀文中佐を指揮官として明治38年1月9日に壮図につき、モンゴル人の馬賊団に支援されながらモンゴルの砂漠地帯を潜行の後、2月11日に新開河鉄橋爆破を実施した(注8)。

鉄橋爆破作業そのものは全く不徹底で、ロシア軍守備隊の射撃にたじたじとなり、騎兵の爆薬操作能力の低さともあいまって、

「橋脚ノ左右両側ハ崩落シ枕材ハ飛ピ、軌鉄ハ曲リテ墜下セルモ、構桁ハ墜落セズ」(注9)

という結果に終ってしまった。 |

|

そのため、ロシア側に与えた直接の損害は、「輸送力を二十数時間阻止せしめた」(注10)にすぎなかった。

だが水沼挺進隊の効果は、意外な方面で発揮されることになる。

退却に移った水沼挺進隊は、砲兵1個小隊を含む約400騎のロシア単騎兵隊の追撃を受けながら、奇襲攻撃によってこれを敗走させ、砲1門を捕獲する戦果をあげることになった。

敗走したロシア側では、指揮官が交戦した日本軍の兵力を誇大に報告した。

そのうえ、誇大報告にはさらに尾ひれがつき、最終的には約1万名の日本軍が後方に潜入したと総司令官クロパトキン大将に報じられたという。

結果は、兵姑輸送の安全確保のために、歩兵・騎兵おのおの1個師団を前戦から引きぬく破目となり、このことがやがておこる奉天会戦において、ロシア側が予備兵力に不足をきたして、敗戦の一因を形成する理由にもなっていた。

戦争は意外な展開を経験するという具体的な事例というべきであろうか。

だが、騎兵による挺進作戦は、日本側の専売特許ではない。

永沼挺進隊の出発直後、日本側の作戦鉄道を奇襲のうえ爆破したのは、ミスチェンコ中将が指揮する兵力約1万騎・騎砲32門を有するロシア軍騎兵集団の分遺隊であった。

しかし主力を投入して実施した営口襲撃は、日本軍守備隊の勇戦によって失敗に帰し、戦局の帰趨に大きな影響を与えることはできなかった(注11)。

注7 島貫重節「あー永沼挺進隊」上巻(1974原書房)p30

注8 永沼挺進隊の行動を詳細につづったのが「あー永沼挺進隊」上・下巻である

注9 爆破を直接指揮した小堤辰治郎少尉の報告書から引用

注10 南満洲鉄道株式会社「南満州鉄道旅行案内」昭和4年版(1929)p102

注11 島貫重節「あー永沼挺進隊」上巻p108~112

3 戦線の北進と東清鉄道の修復 top

日露両軍がそれぞれ秘策をねって、相手側の作戦鉄道の輸送妨害につとめる中で、鉄道の修築作業は多くの困難に直面した。

日本側においては、野戦鉄道提理部が作業の主力を構成した事情はすでに記したが、東清鉄道を1,067mm軌間に改築する工事は,明治37年10月2日に遼陽まで開通し、同月27日に煙台へ延長した時点で北進の中止を余儀なくされた。

補給線ののびきった日本軍には前進の能力が不足し、ロシア軍の側では反撃の体制がしだいに整ってきたからである。

ところで、満洲における日露両軍の戦局の帰趨を定めたのは、明治38年3月の奉天会戦であった。

奉天で敗れたロシア軍にとって、次の防衛線は、満洲北部の要衝ハルビンとなるのだが、日本軍には前線を北進させる力はほとんどなく、3月21日に奉天から120kmあまり離れた昌図を占領したのが、精一杯の行動であった。

奉天から退却するに当たって、ロシア側は東清鉄道を徹底的に破壊した。

そのため前線が北進しても、作戦鉄道を延伸させるには多くの時間が必要となった。

奉天まで開通したのは4月24日であり、昌図に達しだのは7月7日となっていた。

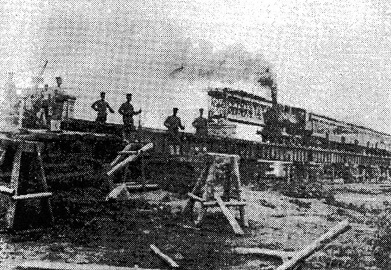

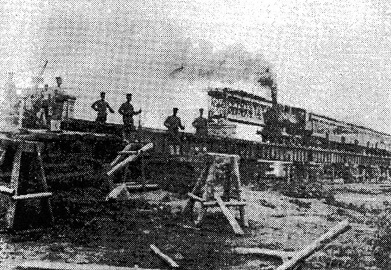

ところで、徹底的に破壊された鉄道を、応急的ではあっても短い日時の間に復旧させるためには、特別の技術を必要とする。

そうして、このことあるを意識して、日本帝国陸軍ではかねてから対策がねられていた。

野戦用として建設する軽便鉄道の軍用技術を習得する目的で、プロシア鉄道連隊に将校を派遣する一方、普通鉄道の修復技術に関しては、オーストリアヘ将校を派遣する措置がとられており、後者の任にあたったのが、野戦鉄道提理をつとめた武内徹であった(注12)。

武内のオーストリア派遣の成果は、明治36年にまとめられた「軍用鉄道教範草案」となって結実した。

この草案は、5篇からなる大部なもので、経始之部、急造鉄道橋之部、路盤之部、上部建築之部、停車場設備之部に分かれている。

これらの中で経始之部は、軍用鉄道を設計し、路線を設定するまでの経過を述べたものであるが、巻頭の総則は、鉄道隊の実施すべき業務を明確に示しているので、その要点を次に引用してみよう。 |

応急修復した橋梁 野戦鉄道記念誌

|

第一 戦地に於て軍の需要に供すべき鉄道を補修し或は新設し、其利用を完全ならしめる為め改築或は増築し敵の利用を妨ぐ為め其一部を破壊し或は敵の破壊した鉄道を修理し又新設若は占領した鉄道上に列車を運転することは作戦を容易ならしめるところの緊要の業務とする。

第二 鉄道の建築破壊修理並運転業務の実施は専ら鉄道隊の任務とする……(中略)……

第四 鉄道建築は規模が大なる工事なるを以て、鉄道隊は専ら特別技術を要する術工を行い、其他の作業特に土工には他の軍隊及工夫を使役することを努めざるべからず。

第五 新設若は占領した鉄道中、鉄道隊は通常敵の危害を蒙むる処ある線路上の列車の運転に従事し、其他の線路上に於ける運転は戦時特設の鉄道管理部に委するものとする。……(後略)

さて、上に示した教範草案どおりにことが運べば、永沼挺進隊には鉄道隊からの派遣将兵が加わるはずであったが、実際には第八騎兵連隊から小堤辰治郎少尉を鉄道隊に派遣し、機関車の転覆要領と軍用列車運転法の即席教習を実施しただけにとどまっていた(注13)。

注12 吉原矩「日本陸軍工兵史」(1958 九段社)p197

注13 島貫重節「あー永沼挺進隊」上巻p75、しかし実際上の問題としては1ヵ月以上も敵地を潜行する騎兵隊に鉄道隊が随伴することは不可能であったろう。鉄橋爆破作業の不徹底はかかる連けい動作の欠除から生じた現象でもあったわけである。

4 戦争の終結と東清鉄道 top

北進能力を喪失した在満日本軍とハルビン方面に後退して持久戦を策したロシア軍の間で、休戦協定が締結されるに至った原因は、戦術的な勝敗の決定にあるのではない。

明治38年5月27-28 日に闘われた日本海海戦においてロジェストウェンスキー中将の指揮するロシア太平洋艦隊が、東郷平八郎大将を司令長官とする日本連合艦隊によって壊滅され、黄海・日本海の征海権を奪回する望みが絶たれた事実に加えて、ロシア国内では”血の日曜日”に代表される革命機運の括頭によって、戦争継続の見込を失ったというロシア側の事情が一方には存在する。

また日本側でも、工業力の不足から軍需物資の補給がままならぬうえ、財政上での破綻が目前にせまっていた。

こうして両国ともに戦争の前途に見きわめをつけざるを得なくなったところで、休戦が決定することになるわけである。

ところで、休戦が決定した時点において、日本側は昌図の北7kmの泉眼頭までを手中に収めていた。

しかし作戦鉄道を昌図以北に延伸することはできなかった。

日露戦争に結末をつけたのは、アメリカ合衆国の仲裁で調印の運びとなったポーツマス条約であった。

その結果、日本は北緯50度以南の樺太を領域に加えたほか、ロシアが南満洲において手にいれていた権益を肩がわりして受けつぐことになった。

そうして、当然の帰決として東清鉄道南部線の一部が、日本側にゆだねられることになる。

東清鉄道南部線をどの区間まで日本側に引き渡すかについては、両国間で幾多の交渉があった。

日本側の占領区間を引渡すのは当然の措置であるが、実際には、ロシア側の前線を大きくこえた西寛城子までの区間も日本側に帰属すると定められた。

西寛城子は、東清鉄道の受領区間が、南満洲鉄道によって経営されると定められた後、東清鉄道との接続駅とする大停車場建設工事を執行して面目を一新し、長春駅と称されることになる(注14)。

満洲国建国以後の新京駅である。

西寛城子までが日本側の接収分と確定した影には、永沼挺進隊の作戦行動の実績があったと伝えられている(注15)。

しかしその引継を受けたのは、休戦から2年近くの年月を経た明治40(1907)年6月のことであった。

日本軍前戦の所在地である泉限頭から公主嶺までの区間は、明治39年4月21日に作成された鉄道引継覚言にもとづいて、同年5月31日までに日本側が受領したが、この区間はロシア側の手で徹底的に破壊された部分を含み、橋梁はガーダーを粉砕し、ピアーまで爆破したうえ、道床も軌条・枕木をすべて取りはずすなどの惨状であった(注16)。

公主嶺から孟家屯までは7月30日に受領したが、孟家屯まで開通するには、翌年10月11日までの日時を必要とした。しかしこの応急復旧区間も、やがて南満洲鉄道の手によって、1,435mm軌間へと改築されていくことになるわけである。

こうして、日本軍の占領区間においては、既設鉄道は1,067mm軌間へと改築されていったが、作戦鉄道としてはこのほかに、軽便鉄道の方式をとる応急的な施設も作られている。

そのひとつである安奉軽便線についてはすでに記したが、満洲の場合にはこれとは別に奉天と新民屯の間に、ドイツ式の野戦鉄道(Feldbahn)が建設されており、臨時鉄道大隊が建設と運転を担当した。

Feldbahnの運用はこのほか、日露講和条約の内容を日本側に有利に展開する目的で、かなり強引に実施された樺太占領に関連して企画されることになるのである。

注14 南満洲鉄道「南満洲鉄道案内」(1917)p106

注15 島貫重節「あー永沼挺進隊」下巻p447

注16 貝瀬謹吾「佐渡丸遭難記念誌」(1929)p183~4 東清鉄道の接収、改築の年月日については南満洲鉄道株式会社「野戦鉄道記念誌」収載の年譜による

5 新奉鉄道の建設とその後 top

明治38年4月、新民屯と奉天を結ぶ63kmの区間で、軌間600mmの軽便鉄道の敷設工事が始められた。

泰天は、満洲族出身の清朝がかつて都をおいた土地であり、北京に遷都するまで、政治の拠点とされてきた。

日露戦争のおりには、ロシア軍が南満洲最後の防衛点とした事実は、すでに言及したとおりである。

これに対して、新民屯は遼何の右岸に位置するほか、北京から山海関を経て満洲に通じる鉄道(1,435mm軌間)の終点としても機能していた。

だが、日露両国間で戦端が開かれたとき、清国政府は遼何以西の地域を中立地域と宣言したから、関内外鉄路とよばれる北京一新民屯間の鉄道を日本・ロシアの双方とも、軍需物資の輸送には使用できないはずであった。

しかし実際には、日本・ロシアの両方とも、第三国の商社を表面にたてて、中立地域で軍需物資の買付を行ない、これを山海関以東の小駅に輸送してから、馬車を利用したうえで、それぞれり兵姑倉庫へ送りこんでいた。

キャラバンを編成したこの路上輸送では、護衛役に馬賊が使用された。

ところがこうしたキャラバンには、敵側に買収された別の馬賊が襲いかかり、軍需物資の争奪がくり返されることになる。

大陸浪人を主体とした特別任務班の便命のひとつも、この種のロシア側の兵姑輸送の妨害におかれていた(注17)。

新民屯の存在は、かくして日露両軍の注目するところとなり、明治37年3月にはロシア軍が中立地域に属する新民屯を一時占領するに至った。

この行動は清国政府の抗議によってまもなく中止されたが、日本軍の前線が北進するにつれて、新民屯占領は日本軍の画策するところとなったのである。

明治38年2月28日、日本単騎兵隊およそ1,COC騎は新民屯を占領し、ついで軍政をこの地にしくに至った。

この行動によって、北京-新民屯間鉄道をロシア側が利用することは全く困難となり、日本側では鉄道輸送と遼河の舟運の併用によって、より大規模な兵姑輸送が可能となっていた。

先に示した新民屯-泰天間の軽便鉄道敷設は、兵始輸送をより完全な形に仕上げるための手段なのである。

またその工事は、第一師団後備工兵第三中隊の手によって遼河左岸までを、急速に竣功させることになった。

しかし中立侵犯の可能性が強い工事を公然と実施することは、清国との間により多くの摩擦を生じるだけであったから、軍服を脱いだ兵士を使用するという隠蔽工作を実施する必要にせまられていた(注19)。

軽便鉄道は、当初は手押式であったが、臨時鉄道大隊の投入によって遼河をこえて新民屯に達した9月からは蒸気機関車が使用されるに至った(注20)。

またこの工事には、アーサー・コッペル商会(Arthur Koppel A・G)を介して発注されたドイツ陸軍正式の野戦鉄道材料の使用が想定されたという(注21)。

新奉軽便鉄道に充当された蒸気機関車は、双合機関車5組と伝えられるが、その数は「軽便鉄道教範草案」に定められた規定数よりは著しく少なく、また双合機関車も単機に分解して運転されたとのことである(注22)。

新奉軽便鉄道は、明治39年2月20日に野戦鉄道提理部に引継がれ、同年8月26日には1,067mm軌間へと改築された(注23)。

その後は、明治40年6月1日付をもって清国政府に譲渡され、1,435mm軌間に改軌されることになる。

後年、国民政府による北伐に抗しきれず、満洲軍閥の大立物としての張作霖が北京を引揚げて本拠地の瀋陽(奉天)への帰還を策したとき、関東軍の謀略による列車爆破に遭遇し、寝台車もろとも爆殺されたのも、1,435mmへの改軌後、さらに名称を改めて北寧(平奉)鉄路と称されていた路線が南満洲鉄道と交差する部分においてであった。

注17 島貫重節「あー永沼挺進隊」上巻p117~119

注18 大山梓「日露戦争の軍政史録」(1973芙蓉書房)p167~8

注19 同上p172,市原・小熊・永田・安養寺編著「南満洲鉄道 鉄道の発展と蒸気機関車」(1972誠文京新光社)p10

注20 同上p439

注21 臼井茂信「双頭のくろがねの馬」本誌N0.98(1959)p14

注22 市原・小熊・永田・安養寺編著「南満洲鉄道 鉄道の発展と蒸気機関車」(1972)p439

注23 南満洲鉄道株式会社「野戦鉄道記念誌」(1930)p

top

******************************

|