|

******************************

1-10 11-20

21-30 31-40

41-50 51-60 61-70

71-80 81-90

91-100

大津賀伝蔵の戦時中の沖縄 5

(筆者 日本の民芸

協団大阪支部理事)

******************************

41 続・捷号(しょうごう)作戦 top

帝国海軍は、今次大戦中始めから終りまで米軍の航空母艦と、戦艦や巡洋艦ばかりを目標にして追い求めていたようです。大艦巨砲主義に凝りかたまって艦隊決戦方式に振り廻されて、いつも当面の目的と任務をそれた行動に終止しました。全く国民の誰一人考えも及ばないような、まともに戦える軍艦一隻残らなかったような惨めな敗戦を、よくぞひた隠ししたものである。

国民は最後まで帝国海軍の反撃を信じて、次々に玉砕した者の霊こそ、あわれと言うべきである。数百万に及ぶ戦死者や、空襲等による戦争犠牲者を私達は忘れてはならない。日本人は余りにも寛大で、かっての過誤の責任の追求を忘れ勝ちである。もっとも「敗軍の将を誹らず。死者を鞭打たず」という日本的美徳がそうさせるのかもしれない。勿論軍人だけではなく、それを助けた凡ての者です。

私がさも偉そうに、何故こう書いたか。それはいささか飛躍しますが、現代日本の防衛問題を考えるからです。最近とみに安保同盟国の要請等も強まり、これから先徐々に、日本の自衛力の強化が予測されます。仮に当分政治勢力の分野が、現在と余り変化がないとしましょう。それでも尚且つ、過去の軍国日本とはいわないまでも、なしくずしに、いつのまにか自衛隊は立派な国防軍に成長していることでしょう。勿論その時は憲法も改正されているでしよう。

人間の悲しいさがというべきか、歴史は国家間の戦争の繰り返しを私達に教えています。日本は再び過去の誤った道を歩む危険はないと、一体誰が保証し断言出来るでしよう。望まずとも他より仕掛けられて、第三次世界大戦が起ってその渦中に巻き込まれる可能性は、常に潜在しています。それはひょっとしたら明日かも知れない。いや十年先かも判らない。われわれの子孫の時代かもしれない。私はそんな危惧の念を心の片隅に感じながら過去の大戦の是非を、あれこれ分析しながらつくづくと回顧するのであります。

さて、再び話を戻しましよう。今次日米戦で、日本軍が緒戦以来破竹の勢で占領した大平洋上の島々に建設した飛行場群は、結局は双刃の剣とでもいうべきでしょうか。敵は戦略的に最小限必要な島だけを厳選し、重点的に、飛石式に最も能率よく侵攻して来ました。

しかも圧倒的艦船と兵力を注ぎこんで、陸、海、空の三軍が協力一致し、およそ想像を絶する火力を綜合集中して、攻略の目的を果しました。そして占領したその島の飛行場を拡大整備して、直ちに自軍のために役立てました。

しかも日本軍が営々辛苦、努力を重ねて建設した飛行場は、ことごとくこれ米軍のために造成したような結果と相成りました。このような事実は無数にあります。

十年一日の如く、精神力だけを強調して作戦指導をして来た大本営参謀部はいざしらず、直接生命に関る現地軍たる第三十二軍参謀部としては、座視することは出来ません。前者の轍を踏まずといいますが、之の冷厳な現実を、例え航空軍に関することであれ放置することは出来ません。このような点に立脚して考察を廻(めぐ)らし、よくよく協議しました。

漸くにして完成したばかりの伊江島飛行場ではありますが、主陣地帯の島尻地区からは、余りにも遠く離れすぎています。その上十二月末から二月末にかけて、第九師団が沖縄本島から抽出されました。残余の二個師団半の兵力では、とでも北、中両飛行場だけでも守備は困難です。まして伊江島まで防衛することは出来ません。米軍沖縄来襲の直前、即ち三月初旬第三十二軍の最終防衛計画の検討で、結論が出されました。 |

ジャングルでツルハシを振るって飛行場造営する

日本兵、他に道具は土砂を運ぶモッコだけ。

|

「飛行戦隊も常駐しない伊江島飛行場を、このまま残して置くことは、徒に敵に熨斗(のし)をつけて提供するようなものである」第三十二軍はこのことを中央に対して強硬に訴えました。この時点で、航空兵団の消耗は一層激しく、数年、否数十年を要する熟練操縦士の養成は、とても追いつく訳がありません。短期速成の未熟練飛行士ばかりで、「航空決戦」の掛声は、今や全く画餅と化しました。

今まで頑強に捷号作戦に固執していた大本営も、「幻の大戦果」台湾沖縄沖航空戦、続くフィリピン沖海戦の真実、我が方の壊滅的打撃にも、目をそむけることは出来ません。続く硫黄島の陥落。かくてはいかに頑迷固陋(がんめいころう)な参謀本部といえども、せめては増援も出来ないかわりに、最早現地軍の判断と、その要望に耳を傾けざるを得なかった。かくして伊江島飛行場破壊が決定した。されど、されど時既に遅し。

******************************

42 遠すぎた飛行場と造りすぎた飛行場

top

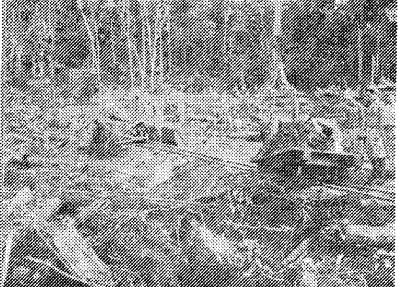

「大詔奉載日」毎月八日のこの日は、戦時中の日本国民にとっては決して忘れることの出来ない記念日です。昭和十六年十二月八日、突如日本海軍は、艦隊航空兵力の精鋭を選って、ハワイ、オハフ島真珠湾米軍港に対して必殺の攻撃を敢行しました。こうして三年九ヵ月に亘る悽愴苛烈な日米戦の死闘が展開されたのであります。

当時の日本は明治以来満洲(現在の中国東北地区)に築きあげた権益に固執して、隣邦中国と広漠たる大陸で、いつ果てるとも知れない長期戦の泥沼にはまりこんでいました。これを日本の侵略と極めつけてアメリカを初めとするヨーロッパ各国から、経済封鎖の制裁を受け、交易が閉ざされようとしました。

この重圧をはねのけて日本が生き抜くためには、南方地域の石油、ゴム、錫その他の軍需、民需物資を、絶対獲得する必要に追られていました。日米外交々渉は行き詰って全く打開の道はなくなり「背に腹はかえられず」止むなく戦争手段に訴えるしか方法がありません。従ってそのためには、強大な米軍太平洋艦隊の脅威を、先制攻撃で排除しなければなりません。

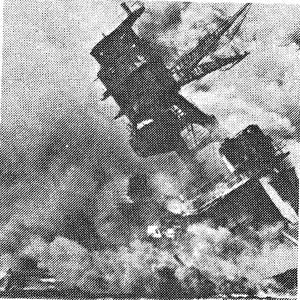

こうした考え方によって決行されたパール・ハーバー奇襲でした。東京からはるばる六千二百粁、正に国運を賭しての一大壮挙でした。開戦劈頭(へきとう)「アリゾナ」「オクラホマ」「ウエスト・バージニア」「ネバダ」等の戦艦八、巡洋艦三隻を撃沈破する驚異的大戦果をあげました。それを報道する新聞の号外に驚き、ラジオで宜戦布告の詔勅を聞いて、 一億国民は恐燿感涙に噎(むせ)びました。この時日本人総てが、われを忘れて躍りあがり、長く沈滞した空気をふっ飛ばして血を沸き立たせて喜びました。

しかしその感激もいつしか色褪せて、やがで興奮が冷め、気付いた時には周囲のどの家も「出征軍人の家」「英霊の家」となって、家庭に青、壮年男子の姿を見ることは出来なくなりました。必然的に食糧難と、生活苦が同時におおいかぶさって、国民生活を圧迫し、老幼婦女子の家庭を押し潰さんばかりです。心ある人々は国家の命運を危燿し、前途の多難さをひしひしと身に感じて、次第に心を暗くしてゆきました。

緒戦は正しく一方的奇襲によって望外の大戦果をあげ、到るところ破竹の勢いで、「皇軍の向う所敵無し」の状態でした。かくして日本は全アジア、および太平洋、印度洋を完全に支配し、大東亜共栄圏の樹立が成功したかに見えました。しかしそれもほんの束の間です。昭和十七年六月五日ミッドウェー水域で、思いもかけず開戦以来僅か半年で、致命的惨敗を喫しました。 |

真珠湾攻撃で沈没する米艦アリゾナ

|

それは作戦指揮官の状況判断の誤りと、命令発令直前一瞬の遅疑延引が原因で、世界に誇った最強の航空母艦群は早くも壊滅して、永遠に太平洋上から姿を消してしまいました。栄光の第一航空戦隊の百戦練磨の勇者達は、帰投すべき母艦を失い、燃料も尽き、哀れミッドウェーの海中に愛機とともに涙をのんで消え去りました。

この結果日米空母力の対比、我が方の優位は僅か六ヵ月で崩壊し、たちまちにして逆転してしまいました。ことに消耗の激しい飛行機と、航空母艦の生産増強競争は、加速度的に優劣の差を大きくしてゆきました。アメリカの軍用機生産高は、第二次世界大戦が勃発してヨーロッパ戦線に参加する直前までは、年間僅か二千三百機でした。

ところが参戦と同時に民需生産を軍用に切換えました。さらに自動車産業を総動員して、軍用機生産に転換したため、 一挙に年間五万機が生産されました。次年度には十二万五千機、さらに二十万機と、次第に生産が拡大されました。その上搭乗操縦士の養成は、完壁に実施されました。実働操縦飛行訓練数百時間以上でなければ、前線に出動して戦闘に参加することはなかったといわれています。

米国はこの時既に自動車王国で、国民の殆んどが自動車の運転が出来たようで、当時の機構の簡単な飛行機の基本的操縦法を修得することは至極容易だったようです。その上費用と訓練時間を借まず充分に訓練されたわけで、人員も多く、従って補充も余裕を以て、スムーズに行われました。

その点、日本は今日と違って、当時万人に一人も自動車を運転出来る者はなかったようです。日本軍は正規航空兵、航空士官の数ではとでも賄い切れません。予備学生飛行専修生(予科練)制度を大巾に拡充しました。毎期五十名の訓練生だったものを、昭和十八年の第十三期生からは一挙に四千七百名に増員しました。

基本教育期間も六ヵ月から四ヵ月に短縮し、土浦海軍航空隊、鹿児島海軍航空隊等に分散して教育しました。入学から僅か八ヵ月で海軍飛行少尉に任官しました。特に十三期生以降は、機上操縦練習時間も百時間から僅かに実働操縦三十時間に減少しました。持たざる国の悲しさ、練習機の数も少く、ガソリン使用量等一切に制限の壁が厚く、さらに訓練十時間で打切りにされました。その他の時間は模型機を操作して、背景は映画大映特殊撮影の画面を映し出して、空中飛翔の状況を現出し、感覚を体得する方法です。

平和時であれば本来、ベテラン第一戦闘要員の操縦士の養成には、飛行学校、少年航空兵が夫々卒業して航空隊に配属されてさらに訓練を重ね、多額の費用と、十年近い歳月をかけました。それに比べて予科練習生は、 一挙に百倍近い人数に増員されて短期養成で基礎参育を終了し、練習航空隊を経て直ちに実戦部隊に配属され、僅か八ヵ月で少尉に任官するかわりに、その殆んどが特攻要員として訓練されたのであります。

ところで、陸海軍併せて我が国の飛行機生産高は、約一割の練習機を含めて次ぎの通りです。

昭和十六年 五千九十機

昭和十七年 八千八百機

昭和十八年 一万七千機

昭和十九年 一一万八千機

昭和二十年 一万一千機

さて米国の航空母艦の建造はどうであったでしよう。昭和十七年末には早くも大型、中型併せて十二隻が就航しました。昭和十八年には大型二十隻、中、小型併せて百隻が太平洋に増強されました。さらに昭和十九年には各種六十隻が補充され、 いくら日本軍が撃沈、撃破しても、敵の空母も飛行機と操縦兵員が補充されて、却って後から後から増加するだけでありました。従って沖縄作戦だけでも、実に六十六隻の空母が直接に作戦に従事していました。

これに対して日本の航空母艦は開戦以来三年九ヵ月間に、大小八隻が増加建造、または改装されて戦列に加わり、次々と撃沈されてゆきました。その最もひどい例は、今日までも世界最大を誇る七万三千噸の超大型航空母艦信濃が、五年の歳月と、今日の価格に換算すれば三千億円にも相当するといわれる巨艦が、ぼぱ完成して横須賀を出航したものの、僅か十八時間の運命でした。

試運転を終え呉に廻航する途中昭和十九年十一月二十九日午前三時、一度も戦わずに米潜水艦の魚雷四発を遠州灘で受け、熊野沖で沈没最後を遂げました。いずれにしても飛行機といい、航空母艦といい、日米の生産数の差がそのまま日本の退勢と、敗戦への速度を明確に表示して余りあるものがあります。

さて、昭和十七年八月から半年間続いたソロモン群島の一小島ガダルカナル島(以下ガ島)争奪戦の敗北こそは、日本の国力に余る作戦であったことの、実に簡単明瞭な証左であります。当時日本の軍部、特に陸軍は当面の敵米軍の真の戦力と、その戦闘意識、ヤンキー魂とでもいうべきか、充分知ろうともしなかったようです。

徒(いたず)らに日本軍の能力だけを神がかり的に過信し、限界を越えた地域外作戦を、曲芸同様に爪先立ちで強行し、狂った馬のように盲滅法(めくらめっぽう)にばく進しました。従って自らの大風呂敷の破綻が如何に重大であるかに気付かず、敵から手痛い大鉄槌を受けました。

さて、開戦当初の不意打から立ち直った米軍は、このように本格的反撃作戦を開始しました。東からはハワイの西二千粁、マーシャル諸島の西端エニウェトック環礁に、強大な前進兵姑基地を築きました。米太平洋艦隊第二十八高速機動部隊がここから出撃しては、南洋諸島を縦横に荒し始めました。他方昭和十八年二月以降ガ島は、米海兵隊と、マッカーサー将軍の卒いる米英濠連合軍の、南からの最大の後方補給訓練基地となりました。

さらに昭和十九年九月には、エニウェトックの西方千粁、ウルシーに前進しました。このウルシーは、パラオ、マリアナ両諸島間にある五つの環礁で、日本軍は全く無視していた小島群があるだけでした。しかし艦船併せて二千隻も収容出来る広く水深のある素晴らしい艦隊泊地であります。今日どの地図を見ても、名も記入されていない、針の先で突ついたような形跡がかすかにその存在を認めうるこのウルシーこそ、米軍最大の戦略前進基地であります。

ここから「レイテ島攻略戦」の支援が行われ、続く「ルソン島奪回作戦」、さらに「硫黄島占領作戦」最後に「沖縄本島攻略戦」の足場として、最大限に利用価値を発揮したのであります。ここで改めて太平洋戦の全般をふり返って、よくよく考えてみれば、ガ島戦が天下分け目の攻防戦であり、全太平洋戦の縮図で、天王山だったことに気付きます。そしてこの時の総べての状況が、既にしてそれから以降の日米戦の帰結を、最も端的に示唆しているのであります。

ではここでガ島戦の概略にふれてみましょう。ガ島ヘンダーソン飛行場は、もともと昭和十七年七月初旬日本海軍飛行場設定隊二個部隊が上陸して、昼夜兼行約四十日間に先ず戦闘機が離着陸出来る程度の約千米の滑走路を完成させました。そして日本軍が一度も利用しない内に、それこそ「とんびに油揚げさらわれる」ように、米海兵第一師団第一次上陸の一万九千の部隊に無血占領されたのが、ことの始りであります。

|

ニューギニアのジャングル内に次々と日本軍の飛行場を建設する情景

|

武器なく、竹槍で戦う訓練中のタラワ島飛行場設営隊

|

その結果、飛行場設営隊三千名の救援と、ガ島飛行場奪回作戦を、陸軍第十七軍に命じて開始されました。ところでこの時、このガ島作戦に並行して、この弱小兵団の兵力を二分して、

ニユ―ギニアのポートモレスピー攻略作戦の両面作戦を行い、結局両作戦共決定的敗北を喫しました。この両面作戦は、大本営派遣(以下大本営)参謀辻政信中佐が、大本営の決定事項であると偽って、独断強行させたものであります。

また同じく大本営参謀井本熊男中佐が、米軍に占領されたガ島を空中偵察して、敵の動静、兵力、その意図、それらのことごとくを見誤りました。そして自己の希望的推測に依って、無謀な意見を報告したため、その後の総ての対応策を誤ったものであります。この作戦を強引に遂行するために支障となった、慎重論を称える第十七軍参謀長二見秋二郎少将は、病気を理由に大本営参謀宮崎周一少将と早速交替させられました。

さらに大本営参謀戦略研究班長小沼治夫大佐を、第十七軍高級参謀に据えました。もう一人邪魔者がいました。これも論理的に慎重な進攻法を始めに献策した人で第二回攻撃に失敗した川口支隊長川口清健少将を敵前解任しました。この人はガ島の実状を一番よく承知していて、ジヤングルの状態と地形、敵の防禦陣地に精通していたにもかかわらず、第二回の総攻撃直前に罷免されたのであります。

そのためだけでは勿論ありませんが、大本営辻正信中佐が指導した総攻撃は、完膚なきまでに失敗しました。さらに、結果如何にと直接ガ島に乗り込んだ大本営第一作戦課長服部卓四郎中佐と、実に五人の大本営参謀がこのガ島作戦を現地指導し、実行部隊の第十七軍々司令官百武晴吉中将の存在は、ほんの看板にすぎなかった。 |

ガダルカナル島の飛行場奪回に上陸した一木支隊は激戦で全滅した。海岸の日本軍の遺棄死体累々の光景。 |

ガ島作戦はそれ程大切だったからかもしれないが、あまりといえば中央統師部の現地部隊への干渉のひどさは、自ら軍制、軍令に悖(もと)る重大問題を含んでいて、看過出来ないものがあります。

それは亦後日参謀編で書くつもりですが、ガ島戦の経過は、先ず一木支隊が上陸して簡単に敵を追っ払う筈のところ、却って殆んどが全滅の状態です。続いて増援のために川口支隊と、青葉支隊が苦心の輸送方法で上陸して、攻撃しましたが惨敗、さらに第二師団、第二十八師団を増強して総攻撃を加えたものの三度共完全に失敗しました。

この間敵は二万四千名に増強されてヘンダーソン飛行場周辺は完全に防禦陣地が完成し、却って敗残の日本軍に対して戦車、舟艇、飛行機、海軍艦艇から掃討作戦を行いました。要するに我が第十七軍は、米海兵第一師団に全く歯が立たなかったということです。そして我が方は二万数千名の犠牲を出し、「ガ島」変じて「餓島」と呼ばれる結果を生じました。

一体大本営陸軍参謀本部は、敵情の事実誤認から始ったガ島戦の重大な結果から、何を学び取ったのであろうか。否、徒らにその敗戦に目を蔽い、責任を他に転嫁して、五人の大本営参謀の態度は敗戦(終戦)に到るまで傲岸(ごうがん)さが続きました。

その後に続く作戦に研究心のカケラすら見出せず、少しも非を改めるところがなかったと断ぜざるを得ません。戦後に到って川口少将と、辻大佐の言論文書戦が華々しく行われましたが、御記憶の方々もあろうかと思います。

|

日本軍が造ってすぐ米軍に占拠されたガダルカナル島ヘンダーソン飛行場、海上は珊瑚礁のルンガ泊地とツラギ港 |

ところでガ島戦における、海軍部隊はどうであったでしょう。陸軍部隊の兵員、兵器、食糧の輸送と護衛、ヘンダーソン飛行場に対する支援艦砲射撃の実施、附近海域における米艦隊との海戦や航空戦で、華々しく活躍しました。第一次、第二次ソロモン海戦サボ島沖夜戦、南太平洋海戦、ルンガ沖夜戦、レンネル島沖海戦、イサベル島沖海戦と続きました。

その結果かって陛下の御召艦として国民にその名が親しまれた戦艦比叡を始め、霧島、航空母艦龍駿、水上機母艦日進、巡洋艦由良、衣笠、古鷹、神通等が海沈しました。また駆逐艦は初風以下三十一隻、その他海防艦、敷設艦、潜水艦併せて軍艦五十余隻、輸送船、大発艇等三十数隻が海没しました。損傷した艦船はその他数十隻を数えます。また航空機数百機を喪失しました。

この間巨大戦艦大和、武蔵等重要艦船は、何故かトラック島泊地に投錨したままで一度も出撃しなかったそうです。兎に角ガ島は、第十七軍々司令部ニュープリテン島ラバウルから遥か南方一千百粁の地点です。往復二千二百粁、基地航空隊が支援するには、余りにも距離が隔り過ぎていて、充分に援護が出来なかった状態です。従って一言で表現すれば、ガ島に作った飛行場は、余りにも『遠すぎた飛行場』と言うべきでしょうか。

これに比較して沖縄伊江島飛行場は、徒らに沖縄県民の血と汗を流させ、第三十二軍の陣地造りの手を止めさせたに過ぎない。即ち現実を無視して、 一度も利用されることもなかった不要の、言わば『造り過ぎた飛行場』とでも言うべきでありましょう。

******************************

43 伊江島飛行場の破壊命令 top

沖縄の飛行場建設について今迄度々記述しましたが、このことについて今すこし詳しく述べてみたいと思います。 一般的に軍用飛行場を建設するには大体三様の方法があります。

(1)民間業者に一括請負させる方式。

(2)軍の直轄で民間人を雇用して造成する方法。

(3)軍の飛行場設定隊が単独で建設する型式。

(1)(2)の方法は本土又は満洲等で昭和十七年頃まで用いられていました。(3)は専ら最前線において造成する場合です。沖縄はまったく別で、昭和十九年になってから(2)と(3)の混合型式で多数の飛行場建設が行われました。それは日本が頼みとしていた中部太平洋マリアナ防衛線が崩壊して戦局が急迫し、あわてて造成がはじまったので、総動員方式の新しい形態が生じたものです。

ところで一般的に軍の飛行場設定隊には一つの型がありました。但し陸軍と海軍とでは幾分その規模に相違があります。又各設定隊は必ずしも同一ではありません。大体においてまず人員は千名から千五百名で一隊が組織されていました。隊長はほとんどが退役軍人で、大佐、中佐、少佐のいわゆる佐官級の人が召集を受けで再役していました。

その指揮下には別途に約二百名一個中隊程の兵力が保有されていて、本部指揮班、通信班、警備部隊となっていました。警備部隊がいわゆる戦闘隊で万一の場合に備え軽機関銃数挺と小銃等で武装して配属されています。その他は約千名前後でこれが建設本隊です。この建設隊は土木技師、測量班と作業隊員とで構成されそのほとんどの人が軍属でした。

これらの野戦飛行場設定隊が用いた建設用具は主としてスコップ、ツルハシ、鍬、もっこ等です。後は手押しローラーと手動コンクリート・ミキサー、トロッコの台車と、その軽量レール、オンボロトラックの十台もあれば立派なものです。何分わが方は機材が欠乏しているので軍属隊員は、斧、鉈(なた)、鋸等を三種の神器のように大切にしていました。

これに反して敵米軍の飛行場建設隊ははどうだったでしよう。当時の我々が見たこともない驚くような強力な作業力を発揮するブルドーザー、キャリオール(鋤取車)、ロードローラー、トラクター、トレンチャー(溝掘機)、起重機車、ダンプカー、大型トラクター等で、勿論総てが動力付です。これらの大型重機械で装備されてるわけでとでも比較のしようがありません。

したがって飛行場造りの速度ですが、当然日、米両軍に大きな差がありました。米軍であれば目的地に飛行機から大量のガソリンを撤布し、焼夷弾を投下してジャングル等を一気に焼き払いその後をブルドーザーで整地します。次いでロードローラーで固め、起重機で穴明鋼板を並べて、五日か、十日でいとも簡単に立派な野戦飛行場を完成させました。

これに反して我が方はそうは参りません。第一に時期や地質、戦場の状況にも左右されます。普通は滑走距離の短い千乃至千二百米、巾六十米位の飛行場で一隊だけで作業したとしましょう。どうにか戦闘機をごく少数発着出来るようにするためにはどうしても三ヵ月位は要しました。特別急を要する場合は複数の設定隊が協同作業をすることもありました。

沖縄は緊急の場合なので駐屯諸部隊の総力を挙げ、加えて民間島民を強制労働させる手段が用いられました。まず一つの飛行場が三千名づつの人夫と、百頭の荷馬車を各町村に割り当てて一ヵ月交替で強制雇用を行いました。一日十一時間という重労働でした。これに加えて婦人会、中、女学生、町内会の勤労奉仕隊がそれぞれ二千名づつ応援参加しました。

気の毒だったのは特に所在の徴発農民で、戦闘迫るこの時期、長時間労働で疲れきった体で、その上更に自給自足のための食糧増産に励みました。夜間月明下に主食としての芋の植付面積を増し、決戦に備えて予め蘇鉄澱粉の切平し等に精励し、ひたすら皇国の護持と勝つために積極的に献身努力致しました。

さて、 一応滑走路ができてからも飛行場としての機能を高めるために、遂次整備、拡充しなければなりません。まず滑走路を千五百米以上に延長して、中長距離機の発着を可能にします。飛行指揮所、誘導路、各種取付道路、通信施設、兵舎、燃料庫、弾薬爆弾庫、整備格納庫、部品保管庫、その他を完成させるまでには、やはり五、六ヵ月は要します。日本軍は建造物を一々木造で建築致しましたが、米軍は組立式軽量鉄骨小屋、カマボコ兵舎、大天幕を用いて短期に目的を果していました。

なお飛行機の完全掩体壕や防禦陣地、地下貯蔵所、誘導路と滑走路の増設、これらの作業を含めると際限なく人手と日時、資材等が必要となります。実は敵の空襲に備えて後述した大量の本格的掩体壕(えんたいごう:飛行機格納庫)の建設と、その取付誘導路の工事の方がむしろ大切です。日本軍はともすれば、当初このことをなおざりにしがちでありました。完全掩体壕造りこそが滑走路と同等以上に大切だったわけです。

とはいっても一番小さな飛行機で、海軍なれば零戦、雷電、紫電等、陸軍なれば隼、飛燕等の戦闘機級で最小翼幅十二米、全長九米はあります。これを一機だけ隠し保護する掩体壕造りだけでもその作業量は膨大で、どんなにか大変だったことかと推量されるのであります。ましてや海軍海上攻撃機連山、深山、又は陸軍の九七式重爆撃機のように戦闘機の五、六倍の図体になると一機かくすにも大ごとだったと思われます。したがって敵の空襲から護るためには姑息な手段ではありますが、せいぜい偽装網で覆う程度が精一杯だったでしよう。

ところで作戦要務令を引合いに出すまでもなく、戦場にある軍隊は「敵状を完全に把握する」ことが戦闘に先だってすべてに最優先する前提条件であることは当時も、昔も、そしてこれから先も不変の大原則であります。そのためには常に完全な偵察を実施することが絶対必須事項です。開戦一年で制海、制空権を失って守勢にたった我が方としては殊更肝心で、偵察飛行の完壁を期さねばならなかった。各地、各洋上に配置した対空監哨だけではとても心許なく、事実常に間に合わずに不意打ばかり受けました。

各航空隊の哨戒飛行はあまりにも戦線が広すぎたことと、補充不足でガソリン節約のために十二分に行われなかった形跡が濃厚です。そのためその間隙を狙われて却って結果的には節約どころか、その千倍、万倍の大損害を受けました。又ガソリンだけでなく敵機の奇襲を受けては肝心の飛行機まで地上において炎上、撃破され、南万各地の航空基地で繰り返し、繰り返し被害を被りました。折角内地から日々増強補充された貴重な飛行機が偽装網でかくす位が精一杯で、完壁な掩体壕が不足だったため、敵のB二十五、B十九爆撃機の空襲を受けました。後にはP三八、P四〇、P五八あるいは敵機動部隊のグラマン艦上機に急襲されました。

昭和十九年末からは定期便同様に毎日空襲を受け地上において多数の飛行機が破壊されました。これは実に重大な問題であり大変な損害です。空中で敵機と交戦し又は敵艦、敵基地を攻撃して対空砲火によって撃墜されたものであれば、半ばはあきらめもつきましよう。みすみす戦わずに地上で撃破、炎上した飛行機の残骸が、比島各地の飛行場だけでも数千機にも及んだそうです。

大本営は開戦当初からあれほど「航空決戦」を叫び、これを重要視して来ました。それには当然航空基地諸施設を完壁にするだけの人員配備と、すべての機材を完全に補充ができる範囲に戦線と、防衛範囲を限定すべきでありました。そして総花式ではなくいたずらに無駄な労力と時間、資材を中途半端に浪費せずもっと重点的に飛行場の数を制限すべきでありました。

その上飛行機を製造するとまったく同じような慎重さを以て、否、むしろそれ以上に作戦のために飛び立つ以外の間は大切な飛行機を護るように努力すべきでありました。そのためには機体を充分に秘匿するための掩蔽壕を最重点に大々的に作り、四、六時中哨戒飛行を厳重にすべきでありました。もしそのためのガソリンが惜まれるようであれば、最早その時点で既に戦争はさっさと潔くあきらめて双手を挙げて降伏すべきでありました。 |

一回の空襲で破壊された日本軍戦闘機の残骸 |

日本の戦争指導層の情勢判断と先見洞察の明は常に甘く、初めから米軍の反撃予測が昭和十八年後半と錯誤していた。 一年以上も早く反攻がはじまり、大風呂敷を拡げた占領地の防衛はすぐに破綻し見る間にじり貧状態に陥ってしまった。思えば沖縄の空を毎日毎日、日の丸をつけた友軍機が南溟(なんめい)を目指して飛翔する勇姿を仰ざ見て、私達はその活躍に期待をかけ武運を祈ったものであります。新聞、ラジオの大本営発表の大戦果を信じて、その都度躍りあがって喜びあいました。

第三十二軍参謀部では、隣りの作戦室で参謀達が大声で大局を論じ合っていました。その中の一人には第十七軍作戦参謀としてすでにガ島戦の苦杯を喫した林俊彦参謀もいました(後に富士山で飛行機事故で殉職)。参謀達は常に威勢よく、怪気焔をあげ、誰一人として悲感的言辞をろうする者なく、戦局が危殆に瀕しているとはとても信じられない模様でした。ところがどうでしよう。制海、制空権は既になく、沖縄に敵手が正に延びようとしているとは当時誰が予測したでしょう。

今にして一切の真実を知り、ただ唖然とするのみであります。今日、戦史を繙(ひもと)いて熟考するに、昭和十九年十月末日米開戦満三年で大本営の中枢部では、未だに彼我の戦力比較が完全に出来なかったとしか判断出来ません。

さればこそフィリピン群島中のレイテ島に十万の敵が上陸すると大本営はあわてふためいて捷一号作戦を発令しました。周辺の島々から増援師団を大きな犠牲を省みずに送り込み連合艦隊は総出動しました。在比島の基地航空隊、艦隊の航空戦隊は、直前の台湾、沖縄沖航空戦ですっかり消耗し切っていました。そのため飛行機の数も操縦士の質も劣り、ここに止むなく機体に爆弾や魚雷を固定したまま機人諸共(もととも)に敵艦船に体当り玉砕戦法の神風特別攻撃が開始され、その後の航空作戦の主流となりました。

捷一号作戦はもともとフィリピン最北部のルソン島防衛に発動される予定だったものが、突然に変更されたものです。強力な敵前でしかも装備の劣る大軍を急拠移動することは、戦略上如何に拙劣なことであるか、兵家はこれを戒め兵法に悖(もと)るものであることは明瞭です。

帝国連合艦隊は直援航空戦隊もなく油槽船不足に基づく艦隊行動圏と、時間的制約をうける不利を冒しました。従って艦隊は壊滅し、捷一号作戦は完敗に終ったことは既に第28回のフイリツピン沖海戦で書き述べた通りです。いずれにしても専門戦略家の眼には異常に映る大失敗の作戦であったことには間違いない事実のようです。

緒戦以来、いたずらに「隴(ろう)を得て蜀(しょく)を望む」(貪欲の意)がごとく、只々占領地の拡大を計りその止むところを知らぬ有様でした。ガダルカナルの敗戦にもこりずビルマから更に印度にまで作戦を拡大し、後のインパールの悲劇を現出しました。

|

マニラに向け出航する日本船団。

はたして何隻たどり着けるか。昭和19年春

|

日本船団は米潜水艦に次々と撃沈された。

|

ところで開戦前、我が国の船舶保有量は約五百二十万トンでした。南方作戦を逐行するためには国内軍需、民需物資の供給のために最低三百万トン、軍に徴用された作戦用物資兵員輸送用船舶三百八十万トンの需用が絶対必要だったそうです。従ってはじめから五十万トン不足で「何とかなるだろう」と、時の勢いというか実に杜撰(ずさん)な予測で日米戦に突入しました。

ところが半年間で、しかも予想以上に戦線が拡大し正常に南方から原油、ゴム、その他鉱物資源を搬入し、逆に全占領地へ補充の軍隊と軍需品を送るためには総計七百万トンは必要でした。ところが初めの一ヵ年間で既に百二十万トンを失い、二年目に二百万トン、三年目は実に三百万トンも撃沈されました。この喪失に対して船舶の建造量は、十七年二十万トン、十八年六十万トン、十九年百七万トン、二十年四十七万トンです。

結局昭和十九年末には、既に五〇トン以上の船舶二千隻を失って軍需、民需併せて僅か二百万トンの保有に過ぎず、この時期必需量の五分の一に当ります。しかも二十年に入ってからは海上一切動きがつかず、一度洋上に出れば九十五パーセントまで必ず撃沈されるといった状態に転落していました。勿論帝国連合艦隊も全滅同然で、今次太平洋戦で実に艦船併せて三千三百余隻が軍人、軍属とともに海底に沈められたのであります。

従ってこれに準じ国内軍需生産の総べて兵器、弾薬はじめ飛行機、船舶等、当初の計画立案が次々中途で挫折し何れも予定の五分の一、十分の一の製造です。当時女学生だった私の家内が軍需工場で生産に従事していたことを考えるに、製品が粗製乱造となり品質が次第に低下したことも全く止むを得ぬことであります。悪因悪果を斉すというべきでしようか、捷一号作戦の壊滅は日本の敗北を決定的にしました。

丁度、戦後社会問題化した「ねずみ講方式」の概念で、自転車操業まがいの作戦指導を行った大本営参謀本部の参謀達、陸士、陸大卒の御賜(おんし)の軍刀組を中心にした者達が、開戦から終戦まで軍と我が国を左右しました。そしてその作戦指導に基づき、生産、需給のアンバランスの反動的結果が太平洋上個々の島々にばら撒かれて取り残され、次々と玉砕を強いられた守備隊と住民の悲劇が続きました。

さて一切の感傷を忘れ悲哀を越えて再び現実に飛行場の建設だけについて述べれば「滑走路さえ作れば万事(ばんじ)定れり」とする考え方は、満洲事変以来十五年も続いた大陸作戦になれきって、軍隊は「体さえ運べば後は精神力と現地調達でどうにでも解決出来る」といった考え方と軌を一にするものです。

強大な経済力による近代装備の米軍相手の戦争である認識と反省があまりになさすぎた。そこには進歩的、合理性もなければ科学的裏付もない、超現実無視の作戦方針に基づく精神主義一本槍の慢然たる隋性的行動だけがひたすら敗戦への道を突進していったものであります。そのため常に大きな無駄と甚大な損害を被りました。

昭和二十年二月十日、この日まで沖縄伊江島飛行場は鋭意その拡充整備に努力を重ねて参りました。しかし突然、第五十飛行場大隊、第二十九野戦飛行場設定隊、伊江島守備隊は「直ちに伊江島飛行場を破壊せよ」との軍命令を受領して驚きました。実に断場の思いであります。これほど大きな無駄が又とあるであろうか。

******************************

44 風前の灯火・伊江島 top

昭和二十年二月十日沖縄伊江島飛行場は、軍命令によって直ちに破壊することとなり、諸施設、重要機材等軍需品を本島へ撤収輸送作業が開始されました。これまで過去九ヵ月間にわたり、 一意専心、多大な労力を傾注し、貴重な資材を費して、飛行場建設に努力して来ました。千六百米滑走路三本を主に、幾本かの副滑走路等を有する東洋一を誇る陸軍飛行場が、ほぼ完成したばかりであります。

状況の急変に伴って今、慌しく始った滑走路の爆破工事に投入された兵力は、第二十九野戦飛行場設定隊の作業隊約千名です。この日午前中は、未だ補足建設工事を進めていました。午後からは百八十度心気一転、破壊部隊に変身して仮借(かしゃく)なく、断乎として取り壊し作業を実施しました。

主眼は勿論この伊江島飛行場を敵に利用させないように、使用不能にすることです。従って先ず滑走路全面に無数の溝を穿ち、爆薬と発破を装填しては、爆破を繰り返しました。施設等の移動は、第五十飛行場大隊が従事し、守備隊の一部も、これを支援致します。飛行機の部品、エンジンの堅備諸機器、給油車等の軽車輌類、ドラム缶入り航空ガソリン、潤滑油、軽油、爆弾、機銃弾、通信施設等々を、沖縄本島の北(読谷)と、中(嘉手納)の両飛行場へ移送しなければなりません。

伊江島は本島とは一衣帯水の至近距離とは言いながら本部半島の先端四粁の海上に浮かぶ島です。移送作業の速度は、船舶不足が致命的な障碍となりました。移動命令は、いうは易いが実行部隊の作業は難渋を極め、仲々捗りません。島内船積み波止場までの陸送すら困難です。本島への輸送は完全に後手にまわり、最も大切な時機を逃した感が深いものがあります。

それにつけても十九年八月以来、二十年二月まで、暁部隊と言われた陸軍の海上兵と大町茂大佐の第十一船舶団司令部に所属する佐藤小十郎少佐の船舶工兵第二十六聯隊が、対岸に駐屯していました。渡久地港の湾奥、満名川尻の本部国民学校に聯隊本部を設けて、近くの崎本部漁港と、名護近くの幸喜部落とに、夫々第一第二中隊が布陣していました。これらの木造船大発の舟艇部隊は、飛行場建設の初期には、人員や機材の輸送に大いに活躍して援助して呉れたのであります。

ところが三月十日、この時既に本島々尻地区の決戦守備態勢に即応して、南部那覇港内の奥「漫湖」に移駐しています。国場川尻の真玉橋附近と、饒波川口の高安部落に夫々中隊本部を設けていました。また船舶工兵第二十三聯隊は、大島詰男少佐が隊長で太平洋岸中城湾の与那原から馬天港にかけての海岸に集結していました。四囲の状況が必迫した現在、南部での新任務に忙殺されて、のろのろ速度の大発艇部隊では、とても今から北部への応援出動は出来ません。

さて、伊江島はてんやわんやで破壊の実施と、移動のための準備中、二月二十日頃から空襲が始りました。特に飛行場と港湾が集中的に攻撃を受けて、作業は次第に危険度を増してきました。フィリピン基地からのB二十五、B十七が毎日、また遠くサイパン、グアム、はては中国本土からも、B二九が飛来し、爆撃が定期便のようになりました。三月二十五日以降はさらに、機動部隊の艦載機グラマン、アベンヂャーの編隊が、執拗に襲撃して来ました。二十六日には艦砲射撃が始り、総ての点で、人と機材、物資と軍需品の移動、滑走路その他の施設の徹底的破壊は、少くも一ヵ月手遅れでありました。

止むなく守備隊も、宇土部隊に復帰するのを延期して、総力を挙げて目的達成を援助しましたが、徒らに中途半端に終ってしまいました。ガソリン、弾薬等移動のために地下貯蔵庫から運び出したものの却って敵機の急襲によって被害をうけ、災禍と損失を大きくするばかりです。空襲の合間、合間に決死の覚悟で破壊と輸送作業を続ける伊江島は、 一日、 一日、次第に混乱の坩堝(るつぼ)と化してゆきます。 |

米軍の侵攻が迫り断腸の思いで自らの手で破壊した

伊江島飛行場の滑走路(s19/3/30)

|

思えばこの伊江島飛行場は、軍だけでなく、多数沖縄県民の長期に亘っての「血と汗の奉仕の結晶」です。それが、何等適切有効に使用されることもなく、危険を冒して今自からの手により、全く断腸の思いで破壊を行っています。これを建設した時、人々は苦しい作業の間、いつの日かこの伊江島飛行場に、日の丸をつけた飛行機を一杯迎える時の喜びに思いを馳せ、苛酷な重労働を耐え忍んでまいりました。

そして友軍機の大戦果を夢見ては、勇猛心を振いたたせてきました。空襲で被害を受けると、怯(ひる)むどころか、 一層米機に対する敵愾心を燃やして作業に専心し、拍車をかけて強力な味方飛行戦隊の常駐が、 一日も早からんことのみ待ち焦れました。こうした人々の気持ちに応えるように日本の陸軍機が伊江島に飛来したのは、十月十日の沖縄大空襲の直後です。

十九年十月十二日の早暁より四日間、本土から突然降って湧いたように続々と飛来しました。九七式重爆、百式重爆呑龍、四式重爆飛龍、九九式軽爆。さては海軍の天山、流星。戦闘機の飛燕、隼、等々、まるで航空ショーのように雑多な機種が駐機するところもない位に集まりました。給油を終えては次々と攻撃に飛び立ったこれらの各戦隊は、二度と伊江島には戻りませんでした。これが、彼の幻の大戦果発表になった、捷一号航空作戦発令による台湾沖縄沖航空戦であります。

それ以来ぷっつりと途絶えて三月二十七日折からの空襲のさ中、台湾からの東京便百式輸送機一機、また北飛行場から隼一機が避難着陸しましたが、夫々給油を終えて早々に、北の空へ向って雲間に姿を消し去ったきりであります。

ここで考えさせられることは、何度も繰り返すようですが、若しこの無用の伊江島飛行場を建設せずに、第三十二軍の地上戦闘基本作戦案通りにしていたならば、ということです。隷下全部隊夫々の防衛陣地の築造、強化に努力し、軍官民の総力を傾注していたならばと、しみじみ痛恨の念を以て思わずにはおれません。

第三十二軍のように、第十方面軍の隷下にある末端の一地方軍ならばいざしらず、日本の戦争指導機関の軍中央が、日米戦全般の状況と、その推移を把握しながら総括指揮した大本営。特に参謀本部作戦課と、軍令部、航空総軍司令部に対し、その先見の明なき場当り式というよりも常に泥縄式指導と、作戦全般の拙劣さに、今さらながら呆れかえります。そのため多くの犠牲者を不必要に出し、その家族の悲嘆と不幸を思うとき、倶に憤怒の念を禁じ得ません。

当時既に南方からの通商路は殆んど破壊されて、戦争を継続するために絶対必要な、莫大な南方の天然資源は日本と遮断されてしまいました。敵の制海、制空権下、船舶、航空機の喪失は、月々予想の五倍十倍に達していました。昭和二十年になってからは国内重要産業は次々と破壊され、飛行機の生産は急激に下降線を辿り、目標の三割にも達しません。これでは飛行戦隊の補充がつきません。

「使用しない」「飛行戦隊も常駐しない」必要以上の飛行場の建設は、全くの無駄骨となったわけです。こんな簡単な見通しもつかない軍中央では、戦争に勝てる道理がありません。結果論でいささか極言ですが、沖縄の全飛行場は、沖縄攻防戦に限ってはことごとく無用の長物で何等有効に働かなかった。

それどころか北、中飛行場に到っては、米軍上陸六日目に早くもコルセア海兵戦闘機二百機がここを使用し、日本軍に多大な損害を与えた。伊江島も占領後直ぐに長距離戦闘機ムスタングや、B二五の基地として米軍のために大いに活用されました。

これら数ヵ所の飛行場建設に費された人員と時間は、 一万人当り延べ三千時間にも相当します。このような厖大な作業量の空費がなかったらと、些か短絡的ではありますが、恐らく沖縄の防禦陣地は第三十二軍の初期大方針通りにさらに強固になって、全島が一大地下要塞化されていたことでありましよう。

即ち坑道洞窟陣地がより延長され、水際陣地、拘束陣地、主陣地、複廓陣地と多段化されていたでしよう。そして一層巧妙精緻にいつでも、何処からでも敵の後方に廻り込んで攻撃出来る地下道が、広範囲に亘つて造成されたであろうことは、誰が考えても明瞭で、 一点の疑う余地のないところです。空爆も、艦砲も、重砲弾も届かず、それらが総て無力化されたとき、沖縄に上陸した十八万五千の敵兵は、半年間の持久食糧を用意していた日本軍地下軍団に、必ずや遂次殲滅されていただろうと信じたいのであります。

このことについては、伊江島よりも面積が狭く、しかも水も食糧もない硫黄島の戦闘が、最もよい比較になります。膨大な鉄量を誇る敵の空、海よりする支援火力の効果を無力化した、坑道複廓陣地の効能についての、またとない貴い実証ででもあります。硫黄島は昭和二十年二月十九日に米軍上陸部隊を迎えました。米軍にとっても硫黄島戦は、沖縄戦とともに、既に太平洋島嶼戦の最終段階で、過去三年間の戦闘経験の積み重ねの成果を実地に適用して完壁を期した攻略戦です。

硫黄島守備隊は栗林忠道中将の第百九師団を主力とした大本営直轄の小笠原兵団で、陸海軍併せて二万一千名の将兵です。三日間連続の支援海上艦艇の大砲撃の後に上陸した八万の米軍との死闘は、沖縄戦に勝るとも劣らぬ激戦です。外部からの一切の支援を断たれたこの戦闘で、実に四十日間持久することが出来ました。序ながら米軍の同島の攻略完全占領予定は「五日間」でした。

ところでこの島はその名が示す通りの火山島で、飲料水もなく、どこを掘っても蒸気と亜硫酸ガスが吹き出す焦熱地獄です。とても沖縄に比べて地下陣地を造ることが困難な地質でした。しかしこの島は戦略上極めて重要です。サイパン、東京間二千百粁の丁度中間点に位置します。

敵にとってはサイパン、グアム、テニアン基地を発した航続六千粁のB二九が、日本本土爆撃行に際して、三千粁弱の飛行しか出来ない戦闘機では護衛について行けません。また日本本土で被弾し、故障または油漏れのため燃料不足で基地迄戻れぬ超空の要塞B二九の不時着地としても、絶対に入手したい要地です。またこの島にはレーダー基地があってB二九の本土空襲が通報されます。

このような重大な意味を持つ戦略要地を死守しようと栗林隊長の意を体して半年間、防毒面をつけての苦しい作業、文字通り決死の作業を続け地下十米に坑道延長十八粁に亘って掘り続けました。他方ここでも元山第三飛行場がこの間建設されましたが、 一度も使用されることなく、却って戦闘中に敵に利用されました。

さて「敵は地上、我は地下」と割り切って、徹底的に築造した地下陣地によって、米軍上陸部隊を迎撃しました。従って米軍の損害は玉砕した日本軍守備隊を上廻る死傷者数であります。このように、装備で劣る日本軍が米軍に対抗する只一つの方途は、地下陣地であり、いかにそれが大切であるか、今さらのように心ある者に深い感銘を与え、貴い戦訓を遺したのであります。

さて、重ねて記述致しますが、こと沖縄戦に限っては、実効が全然なかった飛行場造りに全軍が駆り出されて、最終決戦位置に本格的陣地構築をする期間が、僅かに数ヵ月しかありませんでした。沖縄防衛のために、最も大切な時期が無為に空費されたわけで、かえすがえすも無念の一言に尽きます。ここに冷厳な事実は、伊江島島民の方々や守備隊員一同が、飛行場破壊と撤収作業半ばにして、運命の四月十六日を凝然(ぎょうぜん)と迎えたのであります。

******************************

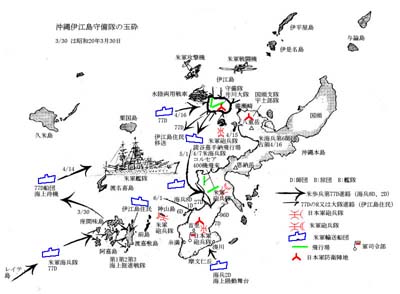

45 玉砕!伊江島守備隊 top

昭和二十年四月一日。沖縄本島西海岸沖合一帯に、忽然として米、英の大艦隊とこれに従う雲霞のような輸送船団が出現しました。その数は無慮数千隻を数え、恰も東支那海を埋め尽すがの如き観があります。数日前に完了した先遣隊による慶良間列島攻略はほんの前吟戦です。これこそ本格的に沖縄攻略の”氷山作戦”が開始されたもので、とうとう来るべき秋が来ました。

然しながらこの時既に大本営参謀本部では本土決戦(決号作戦)に重点が置き変えられ、総てをあげて本土防衛戦準備に狂奔していました。そのために沖縄は始めから決号作戦準備の時間稼ぎの観が強く、その上各種特攻秘密兵器の実験場としての意義が、より大きな比重を持っていたように思われます。

その特攻秘密兵器とは、海上では陸軍海上挺進隊の小艇による至近距離からの決死爆薬攻撃、また同形式の海軍震洋艇隊の舟艇肉薄攻撃です。 |

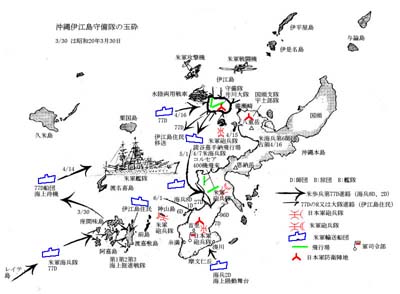

図をクリックすると大きくなります |

その他魚雷艇による高速魚雷攻撃等です。海中からは特殊潜航艇甲標的通称”蛟竜”及び九二式魚雷改造の人間魚雷”回天”による特攻があります。空中からは空飛ぶ爆弾の”桜花”有翼人間ロケット千二百キロ爆弾がありました。

以上の特攻秘密兵器はさておき、沖縄戦そのものを思うと、軍中央の考えは既に制空、制海権のない海上輸送を避けるためにも地上兵員の補充、増強は行わないと、早くから匙を投げていた節がうかがわれます。兎に角米軍来襲に依って必然的に沖縄防衛戦に突入しましたが、かねてより計画されていた”捷二号作戦”の気勢はさっばりあがらず、まことに止むなき成行でした。陸、海、空の連繋綜合力が全く破綻してしまっているので作戦そのものに見るべきものもなく、中途半端に終ってしまいました。特に陸軍は一部飛行隊を除いて、先述の通り沖縄を見捨ててしまったも同然です。

従って本土からの支援は第二航空艦隊が最後の死力を尽して「航空天号作戦」による十回、二十数次に亘る”菊水特別攻撃”が主体でありました。その外には五月二十四日九七式双発爆撃機十二機で編成された”義烈空艇隊”が熊本陸軍飛行場から出撃しました。隊長奥山大尉以下百二十人が、北、中両飛行場へ強行着陸殴り込み攻撃を敢行しました。勿論募兵を以て戦局を転換することはできませんが、多数の敵機を破壊し、燃料を炎上させるなどの戦果を挙げ全員奮戦壮烈な戦死をとげました。

また海軍は、伊藤整一中将の第二艦隊が沖縄へ向って出撃しました。先に比島沖海戦で多数の魚雷や爆弾を被弾して損傷した戦艦大和、応急修理と対空施設の改善を終り、巡洋艦矢矧、時雨以下八隻の駆逐艦、残存可動連合艦隊の総力を以て編成されています。これぞ正しく栄光の帝国海軍の棹尾(とうび)を飾るにふさわしく、文字通り最後の艦隊でした。座して多くの僚艦同様に瀬戸内海で撃沈されるより、せめては華々しく出撃して自ら沖縄海域にて玉砕せんものと必死の片道海上特攻であります。果せる哉、多くの特攻機と同様に目的を果せず、無念の涙に暮れて鹿児島南方洋上で壮烈な終局を迎えました。日本海軍の誇り、世界最大超弩級六万三千七百トンの戦艦大和は、大平洋戦争中海没した帝国海軍保有主要艦挺の実に七百五十九隻目に当ります。

さて、このような有様ですから沖縄戦の帰趨、第三十二軍と沖縄県民の運命は初めから見え透いています。ひたすら皇国の護持を目的とし本土決戦準備のために、少しでも多くの米軍を、いかに長く沖縄に釘づけして置くことが出来るか、何ヵ月持久可能であるかが第三十二軍に課せられた使命であります。ところでこの日、黄硫島守備隊が飲料水が涸れて既に久しく、糧食、弾薬ともに尽きて四日前に全員玉砕したとの悲報が伝わってきました。沖縄決戦の直前、その前途をうかがわせるかのごとき知らせに一瞬暗澹(あんたん)たる気持になったものの、いかにもして「一矢報いざるべからず」と、沖縄将兵の決意は一層強固なものとなりました。

他方比島の戦局は一体その後どうなっているでしょう。大小数千の島々に拠るフィリピン防衛六十万の日本軍は、既に戦死四十万、傷病十万を数えて末期的症状を呈しています。思えば五ヵ月前、昭和十九年十月末レイテ島に米軍を迎えた時、大本営は「国軍の決戦」を呼号しました。竜頭蛇尾!!鳴り物入りの捷一号作戦は完膚なきまでに敗北して自然消滅し、早くも忘れ去られようとしています。全比島、特にマニラ奪回の悲願を果したマッカーサー将軍の卒いる南西太平洋軍が、ルソン島のリンガエン湾に上陸して怒濤のように山下軍に襲いかかったのは一月九日でありました。

そもそも第十四方面司令官山下奉文大将が、如何に名将だといっても、緒戦のマレー、シンガポール作戦のようにはまいりません。今度は反対に全くの受身です。米軍の圧倒的兵員、装備、物量攻勢には抗し難く如何とも手の施しようがなく、準備は間に合わなかったものの全軍持久作戦をとらざるを得ませんでした。まして将軍が満洲の第一方面軍からマニラに赴任されて三日目にレイテ戦が始ったのであります。当時長期駐屯に馴れ切っていた在比日本軍は、余りにも早い米軍の反攻進撃に対し、情勢の急激な変化に機敏に対処して、新しい防禦陣地を構築する暇がない有様でした。

また比島戦が始る大事な直前に、南方総軍司令部がいち早くマニラを脱出してサイゴンに移り、第十四方面軍は早くも見捨てられた状態です。ことに捷一号作戦の完全失敗は全比島七十余ヵ所の飛行場に拠る陸軍第四航空軍の全滅と、海軍第一航空艦隊の潰滅を費し、山下軍は全く孤独で支援はなくひっそりと永久抗戦を続けることになったのであります。

この頃です。真疑の程は判らないものの、第三十二軍々司令部でささやかれた噂を私は耳にしました。「第四航空軍司令官富永恭次中将が気が狂って、部下や残存飛行戦隊を比島に残したまま台湾高雄に逃げ帰った」ということです。それにつけても、比島救援に抽出された武部隊の先遣隊は一体どうなったことだろうかと一同大いに案じました。

さて、ルソン島二十五万の将兵は四月現在僅かに数万を数えるのみです。しかも四分、五裂して山中に細々と露命をつなぐだけで既設陣地もなく、食糧も弾薬も無く戦闘力零に近い状態です。今や日本軍にとってはバシー海峡は死の海で一切の連絡、補給も叶いません。厳重な米軍の海上、海中、上空よりする哨戒の目を逃れることは出来ません。

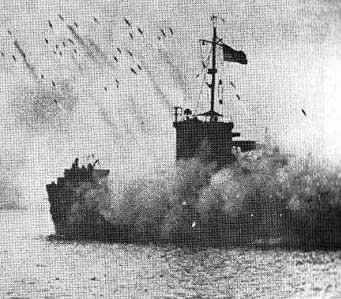

ところで四月十六日、沖縄伊江島では一体どうであったでしよう。四月一日嘉手納に上陸した米軍とは別の部隊がとうとう伊江島に来襲しました。数十隻の軍艦、輸送船が小さな島を包囲しました。伊江島占領の狙いは、既設飛行場を奪取して延長改良して、長距離機専用飛行場建設が目的でした。四月十四日、十五日の二日間先ず上陸支援の海軍艦艇LSMが一斉に砲門を開いて島の隅々まで綿密に砲撃を加えました。

本島北、中飛行場は占領されて、其処を利用する米軍機がこれに呼応して入れ替り立ち替り狭い島内に絨毯爆撃を実施しました。それは二月二十日から連続して始った空襲や二月二十六日に行われた艦砲射撃の比ではありません。百雷一時に落ちるという状態が四十八時間も続きました。

さらにその上既に海兵隊が占拠していた近くの水納島に砲兵聯隊が上陸して巨砲ロングトムの砲列を敷き、無線連絡をとりながら上陸部隊の要請、指示通りに直接支援砲撃を行いました。

この海、空、陸連繋の大砲爆撃によって忽ち伊江島中の緑が失われました。 |

米軍上陸支援艦LSMから伊江島に打ち込まれるロケット砲 |

| やがであらこちの小さな集落や軍用建造物がことごとく吹き飛ばされてしまいました。

かくてとうとう四月十六日払暁、ブルース少将指揮の第七十七歩兵師団一万六千余が水陸両用戦車で津波のように海岸に殺到しました。新波上場、小浜、真謝、ガクマ、ハマチ、フジリ、ナガラと島の周辺七ヵ所から一斉に上陸を開始しました。ところで沖縄に出現した米軍の水陸両用戦軍ですが、 正式には「上陸用装軌挺LVT−A型」です。

米軍は開戦二年目、反撃作戦の第一歩をマキン島、タラフ島戦で力攻めをして多数の死傷者を出しました。これに懲りて、貴重な経験を生かして製作したもので、次第に改造を加えながら完成させた新兵器です。ついでながら歩兵第七十七師団は氷山作戦の尖兵で、二月二十日沖縄本島南西海上に点在する慶良間列島を二日間で攻略しました。その後再び船団を組んで洋上を南下し、伊江島攻略命令が下るまでの二週間待機していました。 |

水陸両用戦車(上陸用装軌艇LVT−A型)で大挙して伊江島に上陸する米軍部隊。75mm榴弾砲1、12.7mm機関銃2装備

s19/4/16 |

さて、米軍を迎え撃った伊江島守備隊の陣容を列記してみましょう。

独立混成第四十四旅団第二歩兵隊第一大隊 大隊長井川正少佐

独立機関銃第十七大隊第二中隊中隊長 伊藤中尉

独立速射砲第二十二中隊中隊長 諸江中尉

独立混成第四十四旅団砲兵隊一分隊 隊長 原秀夫大尉

第五十飛行場大隊大隊長 田村大尉

第二十九野戦飛行場設定隊以上合計二千七百余人、外に防衛隊員五百人と、他に住民約三千人がいました。

このような内訳でその装備は米軍に比すべくもありませんが、上記の通り実に貧弱です。四一式野砲一門。速射砲六門。重、軽機関銃併せて二十三丁。その他三八式歩兵銃。擲弾筒。手榴弾、破甲爆雷等です。もともと起伏の少い伊江島は防禦陣地の構築には自づと制約を受けました。ところで伊江島防衛にあたっては、かねてより予定されていた対岸八重岳陣地にある軍重砲隊平山分遣隊十五糎榴弾砲二門の支援砲撃を受けることになっていました。ところが本部半島攻略中の米軍海兵第六師団によってこの頼みの綱はその前日に断たれていました。

伊江島は「攻めるに易く、護るに難い」そんな不利な地勢ながら将兵の意気だけは頗(すこぶ)る軒昂です。飛行場破壊と、撤収作業は一転して米上陸軍迎撃で奮戦しました。守備隊長は日華事変の勇者で人格高潔、豪勇を以って聞えた井川正少佐です。「衆募敵せず、もとより勝算我に無しと雖も、死して悔いなき戦闘をせよ」と部下全員に訓示しました。当時日本軍のスローガンは「一機で一艦を」「一艇で一船を」「一人で十人を」「一人で一戦車を」夫々に屠る、 ということです。 |

第二陣、第三陣と続々伊江島に上陸する米軍 昭和19年4月 |

伊江島守備隊員はこの合言葉をそのままに一致団結、特攻敢闘精神が極めて旺盛でした。島の中央部伊江城山に築いた洞窟陣地や、伊江部落全域に備えた蛤壺壕陣地に拠って必死に抵抗しましたが、軍が予想した通りに六日間で戦闘は終了しほぼ完士に占領されました。そしてこの伊江島の防衛戦で日本軍将兵と、沖縄現地民の防衛召集兵、島民併せて四千七百六人の遺体が確認されました。また戦闘中こぎ舟で島からの脱出を計り対岸の備瀬崎を日指してこぎ出した人々も多数ありました。しかし殆んどが不成功で、敵に発見されて射たれ衷れ海底の藻屑と消え去った者は数百人をくだらぬそうです。

このように逃げ場とでない狭い地域内のこと故、止むなく住民も軍と行動をともにして勇敢に奮戦した人々もあります。特に軍の救護班で活躍していた青年女子が志願して切込隊に参加しました。それは妙令二十一才の崎山ヨシ、永山ハル子、真栄田節子、大城ハル子、大湾寿美子と、刷在判明しているのはこれらの娘さんです。自ら断髪して軍服を着用し、軍靴を履いて男装し、爆薬を抱いて肉弾攻撃で散華しました。ときは四月二十二日守備隊長井川少佐以下の将校団最後の切込みに同行したものです。戦後この壮烈な戦死の情況が判明して改めて人々の紅涙を誘いました。

******************************

46 伊江島の人々 top

沖縄伊江島に吹き荒れたすさまじい戦争の嵐は、有史以来この島を襲った最大の兇事で、数々の悲劇を伴った「暴虐な鉄の嵐」でありました。昭和二十年四月十四日から二十二日までの九日間、兇暴で息詰る凄惨さはさながら地獄の様相でした。四、六時中身辺を掠めて飛ぶ銃弾、砲爆撃の雨、死屍累々たる血腥(ちなまぐさ)い戦場、廃墟と化した村々の洞窟に身を潜めた老若男女は戦々競々として、ひたすら嵐の過ぎ去るのを待ち続けました。

軍人が戦場で身命を緒して奮戦し、刀折れ矢尽き最後の切込みを敢行して天晴れ玉砕することは、それはもとより本懐とするところであります。しかし民間人のしかも女子青年達が殉国の至誠やみがたく、玉砕突撃に加った悲しい事実は、今も人々の胸奥を惻々(そくそく)として打つものがあります。

ところで一般島民の中にも、軍人に与えられた戦陣訓を遵守するつもりではないでしょうが、例え切込みに参加しないまでも「生きて虜囚の辱じめを受けず」と、敵前でまたは洞窟内で自殺した人々も多数あります。屈辱に耐え、生き抜くことのどんなにか困難だったことでありましよう。空襲による無差別攻撃、艦砲射撃の巨弾、ロングトムの強力砲撃による榴散弾の雨、この中で奇蹟的に生き残った無事の島民は僅かに数百人です。

砲声が止んでもなお呆然自失、戦闘の終了が暫しの間信じられなかった。人々は疲れ果て、汚れた相貌で放心状態のところを米軍によって捕われました。この哀れな人達はただおどおどと、いつまでも止まらぬふるえる身体を寄せ合い、互に庇い合って今は昨日の敵に一命を委ねることになりました。 |

伊江島のタッチュー(立搭)と激戦を物語る70mm速射砲の残骸・今や伊江島の観光名所 |

さて、伊江島の戦闘が終ってから米軍艦船の動きが一段と活発になり慌しさを増しています。そして伊江島々民は輸送船に乗船し、全員慶良間列島の収容所に送られて暮すことになりました。ここでの一年間食糧が欠乏して、筆舌に尽せぬ苦しみを味わいました。

不倖はそれのみではありません。この慶良間列島には、自らの手で三百隻の特攻艇を破壊し、絶好の攻撃の機会にありながらその任務を放棄して山中に隠れた日本軍海上挺進戦隊の階級事前特進者数百名がいました。彼等は逃亡者集団としての自己の低劣な意図を秘匿することに汲々としていました。山上の洞窟に篭る彼等は、伊江島から強制移住されて来た人々が、食糧を求めて山中をさまようことが邪魔でありました。

そこで降伏者は「利敵者」であるときめつけ、米軍の目をかすめては伊江島の人々に聞くだけで身震いを感じさせる悪業を重ねました。私は敢えて言う。彼等が同胞に対してでなく米軍に対し、及ばずながらもゲリラ戦でも行ったものであれば、当時の国民感情からしても、また今日的感覚をもってしても、その勇敢さを讃えるのに吝(やぶさか)でありません。

したがって私の目には、彼等は任務を放棄した戦場離脱者であり、その後の総ての所業はまことに軍人にあるまじきものです。彼等はそもそも二月、慶良間に敵を迎えた時、島民に強要して人にあらざる鬼蓄に等しい非道を行っています。沖縄が本土に復帰してからようやくこれらのことが問題化しました。

このような事件は慶良間だけではなく、本島北部の山原の山岳地帯でも本部半島でも、島尻南端の各所で、また久米島でも同様に起っています。大戦中あちこちの戦場や占領地において、これに類似した現象や事件が多数起りました。何れも誤った軍国主義に増長慢心した品性下劣な一部将校の特権意識が表面化したもので、このような酷薄な行為を惹起したものです。

戦局が圧倒的に勝利の時に事件が起ります。また不振に陥ればそれだけ余計により利己的な人間の醜い性を露呈しました。しかも敵に対してだけではなく、天をも憚(はばか)らず無事の同胞にまで殺伐の手がおよぶ鬼蓄の行為が数々と生じました。そもそも人間として、弱者に対する憐愍(りんぴん)の情に欠けることは、いかなる場合と雖も禽獣にも劣り完全に人間失格であります。

若し仮に日本軍が厳正であったとすれば、そして敗戦によって軍隊が解体されていなかったら当然これらの非行は軍法に照して厳重に処断されて然るべきところであります。それがあらぬか戦後に到り、戦時中日本軍の海外全駐屯地においての非行が現地住民から告発されて、連合国軍による戦争犯罪裁判が行われました。極東軍事裁判B級戦犯の断罪がそれであります。

しかし極東裁判は、沖縄がもともと日本国内であり、同国人に対する犯罪を裁定する場が存在しなかったのであります。第三国人に対する罪のみが告発されて裁判が行われたのであります。その結果、当然のことながら戦勝国民によって裁かれたこの裁判が百パーセント正しいとは信じ難いものがあります。従って有罪判決を下された人の中には、敗戦の混乱による各種の手違いや、甚しいのは人違いで逮捕され、そのままその罪をおしつけられた不幸な出来ごともあったように聞いています。

ところが沖縄だけは戦後連合国と切り離して単独に米軍政下にあって、内地とは久しく隔絶していました。そのため沖縄における戦時犯罪は本土でに永く不明のまま、今日その罪がまるで時効になったかのような考え方が見うけられます。沖縄が本土に復帰した後も、当事者以外にとっては「何を今更」と言った風潮が極めて強く、冷淡視し旦不問にされて来ました。これでは被害者の遺族や親戚、友人知己にとっては、今もって心安まらないまことに痛噴を禁じ得ないことがらであります。

さて、話を戻せば占領された伊江島には早速建設部隊が乗り込み、米軍得意の土木重機械を縦横に駆使して、伊江島守備隊が中途半端に破潰していた飛行場滑走路を修理延長しました。造成された長距離機用滑走路は直ちに使用され、知覧や鹿屋を初め、日本軍特攻基地攻撃に大いに役立てられました。

一方伊江島を攻略してその任務を果した米第七十七歩兵師団は、四月二十五日百隻以上の戦車揚陸船に乗船して大挙首里戦線へ転進しました。この師団は沖縄攻略八ヶ師団中、本島への上陸は第六番目の師団です。そして戦線の中央部、西原高地南方に展開し、仲間、棚原の線に進出しました。

五月四日、沖縄戦において行われた日本軍最大規模の総反撃戦に際し、日本軍の新鋭第二十四師団と対峙しました。この第二十四師団はそれまで糸満−与那原の線以南に待機していました。それは南部の海上を遊戈(ゆうか)し続ける大輸送船団と、明らかに上陸の機を窮う米海兵第二師団の上陸陽動作戦に備え、首里戦線の背面を護るために釘付けされていたものです。

さて、レイテ戦以来歴戦の米第七十七師団は左翼の第七師団、第九十六師団、右翼の第二十七師団や海兵第一師団、第六師団とよく協力して、日本軍の中央突破作戦の進撃をがっちりと阻止し、その意図を完全に粉砕しました。このように、伊江島から来た米第七十七歩兵師団の首里攻防戦増強によって沖縄防衛第三十二軍の反撃企図はことごとく潰滅しました。かくして沖縄戦は日本軍が一方的に潰滅的大損害を受けて、速急に坂道を転げ落ちるように敗戦への道を辿ったのであります。

ところで、あの伊江島戦の凄まじい砲爆撃中は、いまにも島そのものが海中に没するかとすら思える激しさでした。戦闘中夜陰に乗じて島からの脱出を計る者も多数ありました。丸木舟で対岸の備瀬崎を目指して漕ざ出す者が最も多く、舟が入手出来ない者は環礁から環礁へと伝って泳いで渡ろうとしました。しかしその殆んどが不成功です。海峡を警戒する米軍哺戒艇に発見されて攻撃を受けました。人々は徒らに環礁を血で染めて薨れ、衷れ海底の藻屑と消え去りました。その犠牲者の数は数百人をくだらぬそうです。

戦後既に三十五年を経て、伊江島では荒廃した土地に植林した木麻黄の林が立派に育ち昔にかわらぬ緑したたる島に生れ変りました。そして美しい砂浜とともにかっての激戦場として僅かにその名残りを留めるタッチュー附近も、今では島の観光名所に数えられています。

反面、伊江島は今日も米軍飛行場が厳然として存在し、通信隊基地、射爆演習場とが島の六十パーセントの用地を占有しています。そのため特に飛行機の爆音と危険な実弾演習場とは、常に住民の生活を直接、間接に脅かしています。それ故伊江島住民の生活を護る為に基地開放、土地返還運動が終始一貫して推進されています。米軍基地内黙認耕作地に建設された団結道場はこの運動のシンボルであり、これを守って今も決死の覚悟で住民運動が続けられています。

さて、慶良間の収容所を解放されて伊江島に戻された島民の目に初めに映ったものはなんであったでしょう。それは二百三十九人の米軍戦死者の墓と、 一際目立ったアーニーパイルの墓、後に碑となったそれであります。島民は今さらのようにかっての修羅の巷、五千人近くの死者の姿を思い浮かべました。人々は一切の仕事に先がけて、同胞の死を悼み島内到るところに野ざらしになっている散乱自骨を蒐集して、日本兵と島民の慰霊祭を行いました。その鎮魂のための墓碑、それが今日の芳魂の塔の前身でありその由来であります。

ところで戦後東京にアーニーパイル劇場という名の占領軍専用劇場がありましたが、御記憶でしょうか。かつての日比谷東京宝塚劇場が接収されていたものです。ではアーニーパイルとはどんな人だったでしょう。それはたんなる戦争報道記者であります。劇場の正面には彼の大きな肖像が掲げられていました。どこぞの国では、独裁者の肖像が到るところに掲示されていますが、彼は将軍でも大統領でもありません。そんな彼が米軍将兵のみならず全米国民に愛され親しまれていました。

彼はワシントン・デーリーニュース社編集局長をしていましたが、 一介のフリー記者になって欧州戦線ノルマンディー上陸作戦に従軍しました。彼は常に戦況そのものを報道するよりもむしろ、兵隊一人一人のスポークスマンとしての立場に徹しました。そのため戦場のヒューマンサイド記事を書かせれば世界一といわれ、 一九四三年ピューリッツァー賞を受賞しました。やがで極東戦線に姿を現し、沖縄嘉手納への上陸戦に参加しました。

渡具知の海岸に無血上陸した時「一発も撃たれずに、足も濡らさずに………」と書き送った記事は有名であります。このアーニーパイルが、歩兵第七十七師団の伊江島攻略が始ると早速その取材に同行しました。ジープに乗って伊江島部落に近づいた時飛んできた一発の機銃弾を頭に受けて溝にころがり落ちて即死しました。

彼の碑にはこう書かれています。「この地で米歩兵第七十七師団は”相棒”のアーニーパイルをうしなった。 一九四五年四月十八日」。民主主義とはなんであるか、戦後混乱の折、暗中模索の時代がありました。アーニーパイル劇場の”謂(いわれ)”を知ったとき、私はおぼれげながら米国式民主主義の片鱗にふれたように思ったものです。 |

占領軍専用の東京宝塚劇場はアーニーバイル劇場と改名された。

(昭和21年9月) |

******************************

47 備瀬崎の今昔 top

神縄本島の北部に、東支那海へ大きくつき出した本部半島があります。この半島の最西北端に、あの潜水艦が浮上したような恰好をした伊江島と向かいあって備瀬崎の海浜が美しくひらけています。その眺めはまことに素朴でしかも素晴らしく、南海の楽園沖縄でも一、二を争う綺麗な海岸だと聞いただけのことはあります。私達はその名に恥じぬ景色に感動しながら、厭くこともしらずにいつまでも眺めていました。

折から海面に照りつける南島の強烈な陽ざしで、波頭がキラキラと眩しく反射して輝いている。そして刻々と変化していく海峡の潮の流れとその色調の豊かさ、濃淡の種類は実に多様である。薄紺と濃紺色、そして群青色と青磁色のさまざま、緑青色に移り変ってゆくその巧まぬ自然美の変化の美事さは、ただただ嘆息するだけです。 |

備瀬崎の自然の環礁と海洋博エキスポビーチ

|

時は今を去る三十六年前の、昭和十九年九月一日午前十時少し前のことであります。私達は第二十二軍作戦参謀楳山中佐をリーダーとする軍参謀部の北部地形偵察隊一行です。もしもこの小旅行が軍務ではなくて平和時に行われたものであったら……と思うとき、さしずめ「煙霞の癖、漂泊の思いやまず……」といった心持ちになるところでありました。

ところで軍官民二十数万人の尊い犠牲者を出して沖縄戦が終息し、辛うじて生き残った敗残の日本兵は勿論、家族と住居と家財の総てを失った数十万の島民が、ことごとく米軍の捕虜となって収容所生活を余儀なくされました。そして沖縄の土地の殆んどが、米軍の作戦目的完遂のためにその意志次第で、何等かの形の基地になってしまったことは周知の事実であります。日本の無条件降伏があり、やがて住民が逐次村々に戻されました。不要の基地の一部は返還されたものの、永いながい占領が続いた後でやっと平和条約が結ばれて沖縄が本土に復帰したことはご存知の通りです。

それでも日米安全保障条約の取り決めによって、あの高い金網のフェンスを境界にして、相かわらず米軍駐留基地が沖縄本島の主要地の大部分を占拠し、傲然と居すわりを続けています。そしてそれは米軍の極東戦略の牙城であることは今更いうまでもないところです。まるでかっての隣邦中国を蝕んでいた、治外法権を振りかざして侵略の拠点とし、勝手放題をしていた獅子心中の虫的存在だった各国の「租界」のような観があります。

このような米軍にとっての別天地が、嘉手納基地を筆頭にして未だに大小併せて百数十ヵ所も厳存していますが、本部半島も亦例外に漏れず一時は数十ヶ所もありました。その内最も大きな面積を占めていたものは海兵隊の桃原飛行場でした。かの海洋博会場の背後地に当り正式には本部補助飛行場で、旧上本部村の山川−豊原−北里−辺名原の各部落にまたがる二千五百メートル滑走路を中心としたものであります。この外塩川町に米陸軍の本部採石場があり、山容は千変万化の自然破壊そのものであります。

八重岳には陸軍八重岳基地、同じく陸軍の八重岳前進路対流圏散乱所が設けられています。もう一つ米軍の八重岳基地も存在します。兎に角沖縄の基地問題は、まことに詮ないこととかたずけてしまうには余りにもことが重大です。日本中の米軍基地が沖縄に集約されたみたいで、沖縄戦同様に本土の犠牲をいつまでも強いられている恰好で、沖縄県民にとっては到底気持が納まらないものがあることでしょう。

ところで今にして改めて沖縄戦を回顧するとき、この備瀬崎の美しい紺碧の海に心あるとせば、かっての伊江島守備隊及び宇土武彦大佐を長とする第二歩兵隊を基幹とした国頭支隊の日本軍と、米軍歩兵第七十七師団、海兵第六師団との死闘を垣間見て知っていることでしょう。一見全く無心のように流れる伊江島水道の潮は寡黙で自らは語ろうとはしない。そして波頭が自く砕けて泡だつ環礁のあたり、さては両岸の浜辺の自砂や崖ぶちは、戦火に斃れた兵士や村人の血潮で染りその非業の最後をいやと言うほど見せつけられたことでありましょう。

またここから程遠からぬ運天港の海軍秘密基地から出撃した特殊潜航艇の甲標的や、高速魚雷艇が夜陰ひそかに南下して、嘉手納沖に結集している米軍艦戦に対して決死的攻撃を敢行したことも、息をひそめてじっと見ていたことであろう。

私自身は若し機会に恵まれればいつの日にか再びこの海岸に佇んで、往時を偲んでみたいものだと考えていました。ところが先年計らずも備瀬崎と渡久地港の間この百万平方粁の海面と海浜で、あの海洋博が開催されました。今さらいうまでもありませんが、太平洋戦争で敗れたために沖縄は内地と切り離されて、実に二十七年の長い間米軍に占領され続けいわゆる異民族支配を受けました。実に忌しい事態で日本の歴史に永久にのこる重大汚点をしるしたのであります。

昭和四十七年漸く人々の多年に亘る悲願が叶って米国から施政権が返還されました。海洋博はこの沖縄の日本復帰を記念して、沖縄と本土との一体感を盛り上げ密接にするために行われました。新生沖縄県の将来の発展に貢献しょうと言うものであって、特に経済的浮揚を企図したものであります。こうして大々的に開催された世界で始めての特別博覧会は「海――そして望ましい未来」がテーマです。表面はあくまで「美しく豊かな海洋環境の保全」を世界に呼びかけ、そのための未来人類の努力の可能性を模索しようとの試みでありました。

……そして……世紀のお祭りが終って早くも五年が経過しました。四辺みな海で囲われた南海の離島群、後進県の産業の発展と近代化にあの海洋博がどの程度望ましく影響したであろうか、私は少からず気がかりでありました。それというのも、かつて大阪吹田の千里丘陵でご存知万国博が開催されました。日本中から空前の入場者を集めて、まことに盛会裡に終了しました。

ところで万国博の地元への置き土産はなんであったでしょう。会場跡地利用の記念公園で、日本庭園や国立民族学博物館等が生れたことであります。亦特筆すべきことは、戦後大阪は地盤沈下で防潮堤工事と土地の嵩上に追われ通しで府、市の財政が圧迫されました。従って戦災都市でありながら都市計画が日本一遅れ、路面々積が日本一狭い大都市で交通行政の貧困は怒濤の如くに増える自動車がやたらに道路に氾濫し、渋滞はスモッグ発生の公害を生む有様です。

ところが万博を契機に会場周辺を中心にして幹線道路網が建設され、ほぼ完備するという好結果を生み一時的に大阪の道路行政の癌が手術されました。しかし手放しで安心は出来ません。放置すれば転移するかも知れない。ところで反面のデメリットが問題でした。それは何かといえば諸物価の高騰です。大阪生活圏が蒙った被害は大きかった。会期中は勿論、その後永く二割以上もの物価高が続いて大いに関西人の台所を脅かしたのであります。

沖縄海洋博もまた軌を同じくし、おそらく同様の弊害を生じたものと推察致します。その他地価が急騰し、環境の破壊や汚染等の後遺症を少なからず残したことでありましょう。日本内地における戦後社会の急速な発展による公害まきちらしの実態を眼のあたりにして来た私には、直ぐそんな取り越し若労をします。だからと言って、進歩と建設、そして近代化を悪として沖縄だけに原始的自然保持を一方的に押しつけようと思う不遜な考えではありません。

私は必要以上の感傷に浸り今しみじみと沖縄もまた同じ道を辿るかと、乱開発によって次第に失われゆく自然美に対する寂夕を覚えるだけであります。こんな思いは、おそらく戦前の沖縄の空はあくまで抜けるように碧く、海はどこまでも蒼く、豊かな緑に白い漆喰で区切られた屋根瓦の赤い色が映えて、美しい風光を知る者すべての人々の感慨ではないでしょうか。こう書くと、いかにも私が建設的なこの種の企画や行事を頭から否定したり、批判、排斥することが目的のようにかんぐられるかもしれないが決してそうではありません。

ただ思うのは、諸行事の関係者がややもすれば「ああ終った。やれやれ」と、後は野となれ山となれ式に、 一切お構いなしに放置され勝ちな例が随分多いと言うことです。沖縄の場合特に、そんなことは願わくば、たんなる杞憂(きゆう)であってほしいものです。ところで海洋博推進関連事業には利にさとい強力な本土資本がわんさかと一時的に投下集中しました。博覧会が終って本土からの資本流入が止ると経済的地盤が軟弱な沖縄の場合、近代化促進の速度が急激に低下したことと思われます。

こんなことを局外者が案じても仕方のないことで、幸にも沖縄には政府の沖縄開発庁、県庁、各種諮問機関があります。夫々の良識同憂の委員方が揃っておられ、例えば跡地利用等についても大いに種々建議立案され、次々と推進されているようで先づは一安心です。兎に角海洋博開催を契機に建設された沖縄本島縦貫高速道路と、本部半島内の大小道路網の整備、港湾、空港施設の拡大、宿泊施設の増新築等は、島内雇用を増大し景気の刺激に役立ち、会期終了時の一時的落ち込みは止むを得ぬとしても初期の目的を充分に達した観があります。

さて最も沖縄の将来を憂うる人々に関心が深かったことは、勿論「米軍基地の完全撤去」という高度な次元問題で、そのことはまたの折に譲るとして、次はやっぱり世紀の大博覧会場の跡地処理問題でありましょう。この美しい海を舞台にして「太陽と花と海」をテーマに国営の亜熱帯公園が建設され、沖縄の持つ新しい魅力を引出したことは非常に喜しいことであります。

沖縄エメラルドパーク、海洋文化館、沖縄館、水族館、海中都市、アクアポリス、エキスポビーチ、エキスポランド遊園地等々が、綺麗に整備保存されて上手に運営されていることを聞きました。こうしてこの先永く、特に内地からの人々の来遊を誘うためのまたとない大きな観光資源でありましょう。そういえばつい数ヵ月前の今年四月初旬、まだ花冷えのする内地からヤングを中心に観光客が一万人も集り、早くも「海開き」の行事が賑々しくこの沖縄エキスポビーチで盛大に行われたことが報道されていました。

さてここで一寸振りかえって、海洋博会場建設当時の現場の状況を思い浮かべて見ましょう。静かで平和な備瀬崎の美しい海岸線は、実に無慙に崖や丘を一緒に削りとられて大きく変貌しました。建設にはつきものとは言え、恐しいまでの自然破壊が行われて一体どうなるのだろうかと案じられました。そしてとても原姿を思い浮かべることすら出来ないまでになっていました。

やがてそこには、現代化というよりむしろ未来都市という空想の世界が忽然と現出しました。驚いたのは、わざわざ美しい自然の海岸美に挑戦し野心的創造の人工浜辺が会場の北端に作られたことです。この大胆なY字型人工の海浜を造るのに、珊瑚礁岩が砕けて出来た白砂コーラルサンドを、トラック五万台分を運び込んだそうです。勿論これはそれなりの意義と目的を持っていたことを認めるのに吝(やぶさか)ではありませんが、 一体それだけの砂をどこから運びそしてそのあとがどうなっただろうかと、案ずることは愚なことなのであろうか。

兎に角会場が完成するまで一抹の危惧の念を抱いていたのは決して私一人ではなく、沖縄を愛する多くの人々の気持であったと思うのであります。自然の破壊を眼のあたりにすることは、おそらく我が身我が肌を削られるようで耐えられない思いをしたことでしょう。幸い沖縄北部には備瀬崎以外にも比較的沖縄らしい姿が現在も数多く残っていますが、今後それらをより大切にしたいものです。ついては琉球王朝最後の尚泰王の孫にあたられる歌人井伊文子さんが、かって海洋博開催準備、建設中の風景をご覧になって詠まれた作品三首、お許しを得てここに引用させていただきます。

いるかが招く海洋博のポスター あかるさの奥の翳りを思う

お祭り気分もり上ってゆくのか かきむしられた海岸線に 孤りこだわる

名護の七曲りがけずりとられたと せめて文章に憤りうちつける炎暑

さて海洋博で立退きをさせられた人々や、会場周辺の人々で会期が終って土地と職を失って苦しむ者があるとすれば、世紀の大海洋博もその本来の日的達成の功を何割かは割引かれなければならない。南島の大らかな善意あふれる人々をこの先も決して苦しめるようなことのないようにと、遠くからひたすら請い願うものであります。人間の小さな営み、戦争も、異民族支配も、近代化に伴う自然破壊も、永却の時の流れから見ればほんの一瞬にすぎないのだ。

******************************

48 今帰仁(なきじん)監視哨 top

本部半島備瀬部落のあの福木の並木道は、いつまでも心にのこり忘れることができない。綺麗に碁盤状に植えて繁茂しているこの木は、大きいのは三百年ばかり経っているそうだ。そのせいか焼けつくような真夏の太陽の下でも部落の中にいるかざり、風が吹き抜けてゆき暑さ知らずである。珊瑚礁岩で丁寧に築きあげた家々を囲む石垣越しに、ここでもいろいろの立本にまじって一際鮮やかに仏桑華の真赤な花が今を盛りと咲き乱れている。

ふと気付くと福木の老木の向うに、二、三本背の高い巨木が茂っている。梢のあたりにひっそりと、ハート型をした大きな葉蔭に美しい花が咲いている。色は黄色であるが、開花して既に幾日もたったかのように幾分色褪せ気味に見える。これは「ユウナ」と普通は呼ばれている木で大風の多い沖縄では、福木とともに防風林として海岸や家々の周囲に沢山植えられている。

この植物の正式学名は芙蓉科の「オオハマボウ」です。成長が早い喬木で、中には十五メートル位になるのもあり、 一般には六月から八月頃までが開花期です。綺麗な花は、 一見造花或いはお菓子のように見えるが香りは殆んどしない。よくよく観察すると黄一色ではなく、花芯の部分だけが僅かに赤味がかかつている。花の寿命の短かさは恰も朝顔の花のようで、早朝一番にひっそりと咲き、日中早くも色褪せ、夕方にはぽろりと落ちてしまう。実に儚い花で例えば「槿(むくげ)」のように、まさしく「槿花(きんか)一朝の夢」と申すべきでしょうか。

とに角非常に清楚な雰囲気を漂わせ、特に幹がごつごつした木膚であるのに似合わずとでも優しい感じの花です。最盛期がすぎた今見る残り咲きの二、三輪は余計に、なんともいえぬ風情がある。沖縄で育った人達は恐らく誰れでも仏桑華の花によく似た黄色いお菓子のような綺麗な「ユウナ」の落ち花で、ままごと遊びをした幼い頃の思い出があることでしょう。 |

美しい福木並木の備瀬部落

|

又この「ユウナ」の本の葉は沖縄に多い神事、家々の各種お祝いごとには欠かせず、御馳走をこの葉に盛って出す風習がある。軍司令部の雇員石垣さん宅で歓待を受けた折一、二度ならず見かけたものである。

とにかくユウナの花盛りは美事である。前回名護以北の地形偵察行に軍高級参課八原博通大佐に随行して辺土岬まで行った時、塩屋湾大保部落の近くで真盛りに咲いているユウナの花を見た。そのとき子ども達が木の下で、落ちたお菓子のような花を拾って遊んでいたが、いまそれを思い出した。

風吹くままに花は散り 雲ゆくままに人は去る

ふと口ずさんでみる私です。さて、沖縄は染織の宝庫です。ユウナの木について書いたついでに「ユウナ染」(泥土染)について記してみよう。亜熱帯気侯の沖縄には幸いにして染料として用いる草根木皮各種が豊富に見ることができる。普通私達がよく耳にするのは勿論藍で、その他は福木、テーチ木(車輪梅)やまもも(揚梅)クール(紅露)等ですが、「ユウナ」もまた古くから琉球紬の染料として使用されてきました。

ところで紬といえばなんといってもあの有名な大島紬を思い浮かべますが、大島紬の本家本元は久米島紬です。奄美大島の紬は昔、同じ琉球国内の久米島からその技法を習得したものだと伝えられている。ところが薩摩が琉球国を侵略して以来数百年、貢納の為人頭税が課せられ、立派な久米島の紬だけは特に琉球紬と呼ばれて珍重されてきた。そのために島の人々は養蚕、紡糸、染色、製織にと一年中追いまくられた。特に十五才以上の女子は全員村の機屋に集められ、厳重な受人の監視の下に作業が続けられた。

現在でも久米島では永い伝統をそのままに、しかも技法を疎かにせず、親切丁寧で律義な仕事が受け継がれて、生産が続いている。では一体どのように「ユウナ染」がなされるのか簡単に説明しよう。沖縄の到る所で見かけるこの大木の幹が多孔質で凸凹しているが、これを切り小さく割って木炭に焼きあげる。このユウナ炭を細かく砕き、更に臼の中でついて粉にする。この粉末を甕(かめ)に入れて水と豆汁を混ぜよく攪伴して置くと、約一週間位で液が発酵する。この中に紬糸を浸して揉みながら染めあげる。

「グーズミ」といわれるこの染工程は、今更いうまでもありませんが大変に手数がかかる。何回も何十回もこれを繰り返して、その間四、五回泥染めし、やがであの優雅な銀灰色が染め上る。この染糸を顕微鏡で見ると、炭素の微粒子が絹の繊維にびっしり付着している。「ユウナ染」は他の染料とは少し様子が違っているが、いずれにしても素朴な久米島の人々が、労を厭わず染めに、機織りに良い仕事をすることによって、あのように人々の心を惹きつける素晴らしい銀灰色の輝きをもった久米島紬が生れる。

さて、備瀬崎の海に思いをのこしながら怪誘な顔で見上げている子どもの瞳を背に、私達を乗せた軍用トラックは次の目的地今帰仁城に向って走り出した。間もなくトラックは小高い丘上にさしかかった。背後を振り返ると、伊江島の全貌が眼下に腑観され洋上遥か彼方に自雲が棚曳くだけで、上空は真青に澄み渡っている。あたりは一面部落の耕地で砂糖黍畑が続き、さわやかに潮風が吹き渡り白い穂先がゆれて葉末がさやさや鳴っている。

備瀬から遠ざかるにしたがって、いつかあたりには灌木が目立ち荒地となる。そして大きな蘇鉄の自生林が増えてきた。蘇鉄は海岸に茂る阿旦の木とともに、沖縄の風景を象徴する樹の一つである。やがて新里を通り、有馬原から具志堅部落に入る。ところで昨日から今日にかけて北部一帯で見るどの家々もいかにも貧しげで、今にもずり落ちそうな草葺き屋根ばかりである。それがあちこち二、三軒づつ肌を寄せ合うかのようにして建ち、濃い緑の木々に深々と囲まれている。自然の暴威大風を防ぐのに精一杯なのであろう。

よく沖縄の美を代表するのに「白い漆喰いで縁どりされた赤瓦の屋根」が揚げられる。民芸理諭の樹立者柳宗悦が、かって首里や那覇の街の屋並を「日本に二つとない美」であると激賞していた。ところで山原の山村は同じ沖縄でありながら全く別世界の風景を展開し、その殆んどが草葺きの小屋そのものである。

もともと琉球は王朝時代に、民衆に厳しい建築制限を設け奢多を戒めていたが、それがそのまま今日まで生き続けている。四、五百年前の中国冊封使の琉球見聞記によれば、首里と那覇以外一寸田舎に入ると「巣居、穴処の民」であると書かれている。気侯温暖な南国故、昔は自然洞穴を利用しての貧しい生活が普通であったようだ。それが幾分余裕が出来て進歩し、至極簡単な掘立て小屋になり、その殆んどが草葺き屋根であった。

四、五百年も前を例にせずとも、僅か百年前、明治維新で琉球国が琉球藩となり、六年後の明治十二年に本土に遅れて廃藩、沖縄県が設置された。この廃藩置県で録を失った首里の下級役人が続々と本部半島に入植して開拓帰農したそうだ。その人々は素より蓄えもなく初め数年の間殆んどが洞穴生活だったそうだ。その住居跡の洞穴がつい先頃まで、例えば「具志堅洞穴」あるいは「金城洞穴」と呼ばれてあちこちにあったそうだ。

その点同じく明治になって新天地北海道に入植した内地各藩の失業士族達はどうだったろうか。何分にも蝦夷地は極寒地であり、沖縄のように簡単な住居では生活が出来ないので、資金面や物資等による明治新政府の手厚い保護を受けたようだ。

さて、柳宗悦をして当代一流の美文を書かせたあの首里と那覇の美しい赤瓦屋根の街並みは、為政者によって造り出されたもので、琉球の庶民生活水準の実現とは懸隔も甚しい一つの例外です。琉球では代々の王が即位すると中国明王朝、降って清王朝から王位の認証のために冊封使が派遣されてきた。王国の三司官等は接待に色々と気を配った。王城周辺の見映えをよくすることもその一つで、贄沢を戒めるために設けた建築制限からこの地域を除外していた。むしろ都市居住者に奨励し、あるいは強制して瓦葺き鍵築が出現し沖縄の美観の代名詞が生れた。

さて、あれこれ思ううちに具志堅部落を過ぎた。暫くすると、急に美しい松並木が展開し始めた。上本部村から今帰仁村に入ったらしい。並木の松は琉球松で、昔首里王府の三司官奈温が植えさせたものだといわれているそうだから、三百年にもなろうか。今帰仁城を中心にして、村内主要道路十数キロにも及ぶ枝ぶりも美事なこの松並木は、天然記念物に指定されている。そして次のような琉球の歌があることを聞いた。

今帰仁ぬ ちゆなぎ並松ぬ 美(ちゆ)らさ赤染ぬ 芭蕉と美童(みやらび)美らさ

歌の意味は、今帰仁は美人と美しい松並木と芭蕉布の産地であると、至極簡単明瞭です。琉球には古来より松並木が各地にありますが、ここの松並木は正しくこの歌意に恥じぬ立派な枝ぶりです。

軍用トラックは、しばらくして親泊の部落に入った。やがて十字路で右折し今帰仁城跡へと直行する。約一キロ半にわたりお城の大手まで、さらに立派な松並木が続いている(但し現在は全部枯死して、新らしく桜並木に生れかわっている)。序ながらこの道は次第に山道となり約六キロで満名に到る。それより右して渡久地へ、左して伊豆味へと続いている。

ところで満名といえば八重岳陣地真部山の北麓に当る。年を越して昭和二十年を迎え混成旅団の主力が移動のため南部に去った時、この地には宇土武彦大佐の僅かな国頭守備隊が残った。その主力は第二歩兵隊の佐藤富夫少佐の第二大隊で、満名国民学校に一時本部を設けていたと記憶する。

さてトラックは待望の今帰仁城大手門前に着いた。私達は心ゆくまで北山国の往時の繁栄を偲ぶために本丸まで登って見た。今帰仁城址には昔の望楼一つあるわけではないが、予想以上に立派な石垣で全く驚嘆した。幾つもの郭をめぐらした雄大な遺構、ところにより二重の石垣が強烈な白日のもとにひっそりと静まりかえっている。平廊門から本丸正殿跡まで美しい石畳の道が続き、その余の敷地域内一杯、各種の灌木がおおい茂り、つわものどもの夢の跡の感じが一入である。

石碑が二、三建っている。侯爵東郷平八郎元帥揮毫の「山北今帰仁城」が立派だ。「尚王朝歴代今帰仁監守来歴碑」と「乙樽の歌碑」も建っていた。沖縄のオモロ草紙に、この城を歌ったものがある。「名高く鳴り響く今号仁域は、幾重にも石を積み上げ、神霊を呼びよせ、御城をつくり……」と続いている。

栄枯盛衰幾百星霜……なにげなく城郭の一隅に視線を向けると、樹木で偽装した監視哨らしいものが目についた。我々が近づく前に数人の兵隊が慌てて飛び出して来て直立不動の姿勢で敬礼し「今帰仁城防空監視所異状ありません!!」と報告する。「御苦労!」と、参謀が言葉をかけたので、歩哨は見る目にも「ほっと」した表情だった。

彼等は国頭守備隊の独立混成第四十四旅団砲兵隊に所属するもので、山向うの芭蕉敷陣地から派遣されている防空監視を兼ねた観測所の勤務兵達であった。後にこの辺一帯を守備する陣地が約一個中隊の兵力で分駐していた時期もあった。 |

今帰仁城の三重の石垣、七つの郭に囲まれ1416年に第一尚王統に滅ぼされるまで北山王の居城であった。 |

兎にも角にも今帰仁監視哨の兵達は首里や那覇と違ってこの辺鄙な国頭の地では、めったに見かけぬ参謀肩章に出逢ったわけで本当に驚いたようだ。時ならぬ軍参謀の視察だからびっくり仰天するのは無理からぬところで、いささか気の毒だった。

******************************

49 山北国悲風 top

前号に記した規模の雄状な今帰仁(なきじん)城の遺構の城内の一角に、ささやかな霊石が建っている。今その霊石の前で香を薫き、白衣をまとった一人の老婆が長い時間なにやら口誦しながら祈りを捧げている。沖縄の各地で度々見かける風景である。この地では祝女(のろ)といわれる人で、平常は普通家庭の婦人である。霊場に額づく祝女の姿はまことに真摯、敬虔で、なにかしらその厳粛さに、見る私達まで自ずと襟を正したくなるような雰囲気である。

拝をする手をよく見ると、ささくれ立った節太の指に入墨がしてある。老婆は、果して何を念じているのであろうか。どう観察しても失礼ながら、まさか天下国家を憂える高邁な理念や、気概などあろうはずもないことは一目瞭然である。ただ重苦しく沖縄に迫ってくる運命的危機観を肌身に感じて、明日からの食糧や、家族や自身の安全を願っているのであろう。 |

祝女(のろ)のメッカ、神々の島”久米島”に集まり、イザイホーの神事で庭で踊る巫女たち。 |

そしていたたまれないままに必死によろずの神々に、すがる思いで祈りを続けているのであろう。ふと祝女の背に、郷里の家の仏間で私達兄弟四人が外征の途についている身を案じて、日夜合掌する老いたる母の姿が、 一瞬脳裏をかすめた。

さて静かに考えを巡らせば標沙たるこの南海の小島に突如として降って湧いたように十数万人の皇軍部隊将兵が上陸して来て、今や数ヵ月で沖縄中の町々、村々にあふれんばかりである。まさしく開闢(かいびゃく)以来のことで、驚天動地の出来ごとというべきである。

それにつれて殆んどの島民が影響を受けることになった。多数住民が否応なしに軍の工事に動員されて家業を放棄し、或は奉仕作業を強要された。日夜をわかたぬ飛行場の造成と、兵舎や施設、陣地造りに馳り出されて文字通り滅私奉公である。人々は毎日毎日血の汗を流す思いであり、今や平和で静謐(せいひつ)を保っていたこの島は完全に変貌を遂げて、ただ喧燥で殺伐さだけが目立つ島になってしまった。このような未曽有の異常事態に遭遇しては、老弱男女を問わず誰もが奇異を覚えてひたすら神仏にでもすがろうという気になろうというものだ。

さて、話を冒頭にもどすと、今日九月一日は旧暦の七月十四日で、明日は孟蘭盆会である。今帰仁城内の霊石は「今帰仁詣り」とよばれる霊場巡りの一つに数えられている場所であり、次々と各地からの祝女の御詣りが続くそうである。

ところで琉球山北国が減亡したのは攀安知(はんあんち)王の千四百十六年であった。王は一番信頼していた腹心の本部平原の裏切り、城内からの内応で中山王巴志の軍にあえなくも破れ去った。天険の要塞を誇った今帰仁城が陥落せんとする時、攀安知は名剣千代金丸をふるって逆臣本部平原を誅殺した。更にこれまで城の守護石として崇めてきた霊石が、大事に際して効顕をあらわさなかったのを怒って、霊石をも切り刻んで百米の断崖志慶真川の清流に投げ捨てたと伝えられている。

したがって現在老女が拝んでいる霊石はきっと二代日で、新しい御願所であろうと思われる。さて、沖縄の祝女は町々村々の司祭者であり、神祭行事万端をとりしきる権力者である。その組織は繁然たるもので、権威もまた強力である。祝女の総元締にあたる最上位者は”聞得大君(きこえおおきみ)”である。

これは王家、琉球国全体の司祭で、行政上はっきりと制度化されていた。資格は代々の琉球王の姉又は妹がその地位につくしきたりであった。従って代替りで新王が即位すると、暫くの間「聞得大君」は王の伯叔母があたることになる。このことは恰も、ある一面で日本の皇室の視神を杞る伊勢皇大神宮の”斎王(いつきのみや)”の存在に似通っている。

琉球国王は明治維新で一先ず琉球藩王となり、続いて本土より遅れて廃藩が行われた。そして王と王族は華族に列せられた。それを機に制度上の”聞得大君”は、自然と消滅してしまった。なお最後の”聞得大君”は安室御殿とよばれる方で、首里市儀保の伊江男爵家の一門伊江朝鉄夫人となられた女性である。

昭和二十年一月初頭第三十二軍司令部は、那覇安里の女子師範学校、第一高等女学校、蚕糸試験場からとうとう決戦体勢を確立するため、首里の男子師範学校へ移転した。男子師範学校の裏は首里城の堀のような恰好の竜渾池で、池の前には中城御殿がある。新しい軍司令部から中城御殿まで回り道をしても五分位である。

昭和十九年十二月迄第九師団長原守中将が中城御殿の表新館を宿舎として使用されていた。しかし第九師団が十二月末から翌昭和二十年二月末までかかって更に南方戦線へと移動したため、師団長と首脳部が空路出発された後、空室になっていた。軍高級参謀八原博通大佐外軍参謀部のほとんどの若い参謀が、新軍司令部に近いこの中城御殿を宿舎とすることになった。

もともと首里城の直下にあたるこの建物は、王の世子(現代風にいえば皇太子)の居城である。王統最後の尚恭王の時は、その長子である尚典王子がお住いであった。しかし間なしに廃藩で王位を無くした尚泰氏が城を出てここに住み、首里市大中町一番地の中城御殿は華族尚泰候爵家の邸となったのである。

だが明治政府の命によって候爵家が東京麹町九段坂を上った靖国神社近くの広大な新邸に移り、更に尚昌候亡き後、百子夫人尚裕、文子、清子一家は外渋谷南平台に移転した。こうして候爵一家の沖縄帰島の機会は次第に稀となった。首里桃原の尚泰の四男尚順氏が功績を認められ、後に男爵を授けられたこの人は、ある人にいわせれば事実上の沖縄の王様だとのことだ。

尚願男爵は王家の祭杞の場を守って留守居役を兼ね、この中城御段に常住されるようになった。新軍司令部から度々所要でここを訪れることがあったが、奥御殿には老男爵一家がひっそりと起居されていた。邸内には二階建ての霊位室のある御寝廟殿があった。更にそこには最後の”聞得大君”の安室御殿にお仕えした女神官の老女達が、やはり静かにお暮しになっているお姿を度々垣間見る機会があった。

さて話題が一変しますが慶長十四年(一六〇九年)徳川家康が征夷大将軍に任ぜられて六年目、薩摩藩主島津家久の意図によって琉球国は侵略され、無慙にも蹂躙(じゅうりん)された。このことはあまり書きたくないことではあるが、沖縄の歴史を語る時、決して避けて通ることのできない重大なことである。

島津の軍はまず奄美大島を攻略し、続いて徳之島、沖之永良部島と奪取し、とうとう沖縄本島へと迫ってきた。薩摩の軍船が最初に接岸した場所は、今我々が城跡に立って見渡している親泊海岸で、今帰仁城のお膝元である。既に占領された北方の島々からの速舟の知らせで薩摩の進攻を知っているとはいえ、軍船百隻が舳先(へさき)を連ねて突如眼前の海上に出現しては、人々は只々驚愕するのみである。

島津三千の精兵を乗せた大船団は、しばらく東航して運天港に上陸し直ちに進撃を開始した。この時急を聞いて集った今帰仁の女達は、男よりも勇敢だった。老いも若きも祝女を先頭にして、鋤鍬や鎌などを手に手に鉢巻じめて気勢をあげ、無謀にも大和の軍勢の行手を阻まんとしたのである。これはとでも信じられないことだ。しかし女はいざとなれば、とても思い切ったことをするのは事実だ。年代は異うが、越中魚津の米騒動は、かあちゃん達だけの米よこせ大デモだったと聞き及んでいたが、場合と相手が違っていてとても同列に比較出来ない。

とに角若し敵が本気で刀や槍をひらめかせて突っ込んできたら、忽ち阿鼻叫喚、修羅の巷と化していたことだろう。ところが話は大変うまく出来ている。流石に勇猛をもって鳴る薩摩隼人も、相手が武器らしい武器も持たぬ一般民衆、わけても女子供の集団である。まさか切り込むこともならず、さりとで相手は退きもしない。然らば止むなし。三十六計逃げるにしかずと一旦は退却し、わざわざ回り道をして今帰仁城に達したといわれている。

勿論こんな笑話のような伝聞は沖縄女性の生活力の遅しさを誇張したものであるとしても、決してそれだけではないだろう。薩摩は武器を持たない守礼の国を勝手に侵略し、奄美諸島を永久に奪い去ったのである。その上沖縄本島以南は、島津公が特別のお情けで、鹿児島に捕われている尚寧王に、新たに扶持として与え、あくまで新琉球王は薩摩の家臣として扱ったのである。

ただ対清国貿易の関係で、琉球国は全く独立した国であると見せかけて、その利益を吸収することで薩摩の属国琉球支配が続けられたのである。そのためには掟書十五条をおしつけて、苛酷な収奪を数百年にわたって行ったのである。このような薩摩藩に対して無抵抗の琉球人は、一見卑屈とすら見える処世術から自然に生れた迎合的逸話として創作されたもののようである。

今帰仁(なきじん)城跡に佇んで過ぎこし沖縄の歴史を紐解き過去と、現在と、更に長く続こうとしている未来にわたって戦争の惨禍と数多くの悲劇に思いをいたすとき、涙せずにはおれない気持ちである。さて、今更のようだが、今帰仁城は沖縄に現存する古城址中、山城として最大である。私がいた当時まだ立派な遺構を存分に保っていた首里城址や、中城々址と共に三大美観を謳われた名城址である。

従ってここ今帰仁城についてはおよそ沖縄を紹介する殆んど総ての資料に、写真とともになにがしかの記事が載っている。順序が逆になったが、敢えて今一度ここに書き述べてみたいと思う。今帰仁城は一般に北城ともよばれる。それはこの地に五、六百年前、隣邦中国の冊封を受けた”山北国”があり、その主城であった。

この城の城壁は実に壮大で、その特徴は無造作に割った古生期石灰岩を「ごく自然に積みあげた」といった感じの築きかたである。西向きに築かれたこの城は、高さが百数十メートルの丘上にあって、東は約百メートルの断崖で、その下を志慶間川が流れている。南は深い堀で、その向うの森に”クパの御獄”がある。その背後には源為朝の運天上陸の”おもろ草紙”にも書かれた、嘉津宇岳や八重岳の連峰が望見される。北側は崖で、東支那海が一望できる自然の要害である。

この城は、古くは天孫氏の一派が築いたという伝説がある。現存する石垣の周囲は千百メートル、面積は一万九千五百平方メートルの険阻なこの要害は、難攻不落を誇る北山王の居城であった。さて、北山の歴史は普通四期に分けるのが常であると、沖縄タイムス社発行「沖縄の旅」に書かれているので、その分類の大要を記して紹介しよう。 |

今帰仁城平郎門(かっての山北国の主城であった) |

第一期 前又は先北山時代

十二世紀末に琉球を支配していた天孫氏の本家が、権臣の利勇に滅ぼされた。その時今帰仁城にあった天孫氏の一派も滅亡した。やがで舜天王によって統一されるまでの期間。

第二期 中北山時代

舜天王の異母弟の大舜が、北山王となった。しかし三代で絶えた。この期間。

第三期 後北山時代

舜天王の系統が絶えた後て、英祖王朝が始まった。英祖王の弟湧川按司が北山世主と称して、今帰仁城を居城とした。この湧川按司から六代目の北山王が、同族の一人怕尼芝(はにじ)に滅ぼされ、 一族は四散した。その内の一人が山田村に逃れやがでその子孫に築城の名手護佐丸が出たといわれている。さて、伯怕尼芝は与諭島、沖之永良部島等を征服して北山王国を樹立し、同じ沖縄島南部の南山国、中部の中山国とは別途に明国へ入貢して貿易立国の基礎を固めた。この琉球の三山鼎立の時代。

第四期の上 北山監守時代

一四一六年に北山王攀安知とともに山北国が滅亡した。その後中山王尚巴志の次子尚忠が、北山監守に任命された。これが監守時代の始りである。それ以後は代々の尚王家の子弟がその任についた。第二尚王統の時代には、 一時大臣が北山監守に任命されたこともあったが、それもいつしか中止され、やがて今帰仁城は廃城となった。

第四期の下 今北山監守時代

初代北山監守尚忠から二百年間を特に今北山監守時代という。さて、琉球の山北国、中山国、南山国の三山抗争について、大国である隣邦明朝の帝が、三国相互の攻争を諫めさせるために特に詔勅を出している。長いその詔勅文の末尾の部分だけを参考までに記載してみよう。これによっても当時の琉球国が朝貢貿易に経済の基盤を置き、地理的環境による生活圏が、北方の日本々土よりむしろ大陸指向の実利主義で、中国附随型だったことを如実に物語っているのである。左は明国皇帝の記勅文の一部である。

今遣使諭 三王能礼朕意 息兵養民以綿国祚則天祐之 不然悔無吸矣

是に於て三王皆使を明帝に遣はして往謝す。

と、沖縄一千年史に記述されているのである。

******************************

50 懐かしの軍艦 top

今朝からあれほど快晴そのものだった天侯が、十一時を過ぎて少々怪しくなってきた。青空に浮かぶ自雲の数がふえて積乱雲さえ見られるようになって来た。『今日は二百十日だから台風がくるかもな』と、誰かが言いだした。しかし未だ風が出たという程でもないがよくよく気をつけてみると、北西のそよ風がわずかにざわついている感じである。「この晴天に台風は考えられない」と、いうよりもむしろ旅行中の我々にとっては「考えたくない」といった心情である。

それにしてもここ今帰仁城跡からの眺めは実に壮大で素晴らしい。この城を築いた畑眼に驚かされる。眼前には緑したたるばかりの古宇利島がある。左手には先刻備瀬崎の浜で飽くほど眺めた伊江島が見える。右手には静かな羽地内海を抱き包むような恰好で屋我地島がある。その沿岸ぞいのはてに辺土岬がうかがえる。また北方遥かの水線上には伊是名島、伊平屋島等大小七つの島々が重なって一つに見える。

手前の伊是名島は琉球第一尚思紹(尚巴志王の父)の父佐銘川大主の出生地でもある。更にその北の伊平屋島は、 一四七〇年に第一尚王統第七代尚徳王を倒して王位を奪い、第二尚王統を樹立した尚円王の出身地であることは、沖縄では余りにも有名である。

かって軍司令部衛門のすぐ前に居住されていた石垣先生が、詮索ずきの私の質問に答えてこの伊平屋島について色々のことを話して下さった。そこには「天の岩戸開き」の奇習や、「神武天皇御東征見送り」の行事等いろいろな伝説がある。まるで古事記の世界そのままのようだ。

どうしてそうなったのか。多分その根拠は、江戸時代の学者藤井真幹が主張した『神武天皇は琉球の恵平也島(伊平屋島のこと)に生まれた』と、いったとこらしい。そしてその言葉はそのままこの島では、今日まで生き続けているようだ。勿論その神武説の真疑は不明であり、当時国学者本居宜長を大そう憤慨させたと、ある本に記載されている。そんなことは別にして、私は綾なす運命の不可思議さを感ぜずにはおれない。

かって今帰仁城の山北王に追われて伊是名島を出た佐銘川大主の孫尚巴志が、逆に今帰仁城を攻めて山北国を亡した。ところがその尚巴志が琉球国統一の偉業を達成して僅か七十年余にして隣島伊の平屋島に生れた尚円が、巴志の子泰久に仕えて出世し、いつかその子尚徳を追放して第二尚王統を樹立した。全く有為転変、戦国乱世の下剋上と一言で片付けられないものがあるようだ。

さて、この時眼下の海上に珍しいものが目についた。運天港と荒波の外海を遮断するような恰好で港口を抑える位置にある古宇利島の島陰から、 一直線に白波をけたてて西に向って疾走する高速船を発見した。それも一隻だけではない。 一定の間隔をおいて二隻、三隻、四隻と続いている。島を取囲んで白く泡立っている環礁の外縁部ぞいに走航しているようだ。やがで備瀬崎を廻って次第に視界から遠ざかって行く。一体艦種はなんだろう。

かたわらに仁王立ちになっている楳山参謀はよく知っていたようだ。このすぐ後で運天の海軍基地を訪れた時の挨拶でわかった。しかしそれまで我々は、この一群の海軍艦船はなんだろうと、盛んに論議した。戦艦や巡洋艦とは絶対に違う。むろん駆逐艦でもない。私は海軍のことはさっばりだ。こう書くと、では陸軍の兵制には詳しいのかといえば、それはたんに比較の問題で少しはまし程度のことで無論これも大したことはない。兎に角海軍について知っていることといえば、軍艦の命名分類位で一般の人々とあまり大差がない。

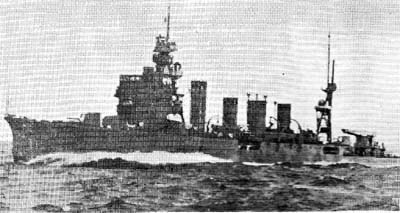

さて、私はこんな記憶を今も大切にしている。これは中学生の頃、故郷富山市での出来事である。市内の中央部に県内随一の大河神通川が流れている。その神通川の河口に岩瀬の浜がある。ある夏の日、岩瀬の海に巡洋艦「神通」が艦名郷土の表敬訪問に来たことがあった。その時の「神通」は第二水雷戦隊の旗艦であった。当時の第二水雷戦隊は、朝潮以下四艦の第八駆逐隊、黒潮以下四艦の第十五駆逐隊、峰風以下四艦の第十六駆逐隊の合計十二隻の駆逐艦と旗艦神通とで編成されていた。

しかし当時、相当に重要視されていたこの那珂型巡洋艦は五千五百トン級としては後期型ではあるが既に旧式となりつつあった。そして現在既に七千七百トンの阿賀野型や、九千九百八十トン大淀型が多数新造されて、戦力が著しく強化された軽巡洋艦時代を迎えて太平洋戦争に突入した。 (この稿つづく) |

第二水雷戦隊旗艦の軽巡”神通”、夜戦のベテラン

53ノットの高速で駆逐隊の先頭に立って進む

|

top

******************************

|