|

******************************

1-10 11-20

21-30 31-40

41-50 51-60 61-70

71-80 81-90 91-100

大津賀伝蔵の戦時中の沖縄

9

(筆者 日本の民芸

協団大阪支部理事)

******************************

81 日本の潜水艦戦術の失敗 top

日本海軍は、形式的にあくまでも艦隊決戦という一昔前の、時代遅れの戦略にこだわり、切角の潜水艦を犠牲ばかり多い敵主力艦の攻撃だけに使用しようとした。だがそれならばまだよしとしなければならない。ところがなんと開戦丸一年目頃からの最も大切な時期に、潜水艦を貨物船代りにして兵員、物資の輸送に用いていた。それまでの特潜輸送戦法ですら大きな間違いであったものを、こんな戦術しか考えられない軍統師部では、勝てたらそれこそ不思議である。

そもそも潜水艦で物資を運ぶとなれば、沖縄戦以後に完成し始めた陸軍物資輸送用潜水艦の排水量三百トンのマルゆ艇なれば、一隻二十トン、完全武装の兵士なら約四十名が運べた。しかし海軍の戦闘用潜水艦が例え魚雷を外して物資を運ぶにしてもせいぜい一隻五トン程度である。従って例え百隻の海軍潜水艦(十隻が十回)が一切の戦闘準備を放棄して物資輸送を行っても、せいぜい五、六百トンである。

千トンの小型貨物船一隻で運ぶ物資の方が遥かに多いという簡単な事実は、誰にでも判ることである。勿論兵員ででも同じである。或いはその千トンの貨物船が無いということなれば作戦は見合せるべきだ。又あっても直ぐ撃沈されると言うのであれば、同海域の総べての海軍艦船と航空機が護ればよいではないか。

例をガダルカナル戦にとれば、ミッドウェー作戦終了後、連合艦隊はトラック島泊地に居座ったままで半年から一年、一度も全力出撃したことを聞かない。数十回に及ぶガダルカナル近海のソロモン海海戦は、常に一部の戦隊が闘った。敵が十の力に対して日本は五の力でこれに当り、壊滅、消耗、敗退を繰り返すだけであった。

何故敵の十に対して、連合艦隊あげて五十、百の力で全力出撃し、 一時に粉砕しなかったのか。この時機なればそれが可能であった。対米戦力比が未だ上廻っていた絶好の機会であった。それを漫然と日を過し、同海域に日本の艦船数百隻を沈めてしまった。誤りは、何回も、何回も繰り返すと、最早やどこにも救いがない。

| さて、ここで再び話を戻そう。日本がすっぱり泥沼にはまりこんでしまったような支那事変を解決する為に、南方の天然資源の豊かな地域から石油を始めとしてゴム、錫、タングステン等戦略諸物資を獲得して、内地へ輸送することを目的に、太平洋戦争に踏み切ったことは今更言うまでもないことである。

そして更に、開戦以前から一且踏み切った太平洋戦争を継続する為には、その南方圏を維持してゆくことが絶対欠かせぬ前提條件だったことは、誰もが良く承知していた。

開戦時日本は商船、貨物船総計六百万トンを保有していた。A(米)B(英)C(支)D(蘭)包囲網を打ち破って、前記の南方物資を輸送するにしても、船舶数が三割不足であるということは、計算上初めから判っていたのである。

何故ならば、平時でも手一杯の船舶数が、戦争が新たに始まれば陸海軍の作戦の為、主として各方面への軍隊輸送と引き続いての補給物資輸送に三割以上の船が徴用されるからである。

それが作戦が済んで徴用が解除になればともかく、実際は際限なく戦域が拡大して、徴用船舶数は益々増加していった。軍需優先、一般民需は全く犠牲にしても、不足船舶数は必要量の半数を越えていた。

しかも戦時造船をはるかに上廻る船舶喪失が続いていた。これでは日に月に、船舶不足が甚しくなるだけである。とりわけ「油の一滴は血の一滴」にも相当し、それを運ぶ大切な南方航路は文字通り日本の大動脈である。

昭和十九年初頭には、米潜水艦によるこの南方航路の破壊は一段と激しくなって、大小百隻余の油槽船は既に、殆んどが撃沈されて姿を消してしまった。そして年末には百%完全に大動脈は切断されて、日本の油不足病は正に瀕死危篤の状態である。 |

日本へ南方物資を輸送する商船、貨物船は次々と米潜水艦の餌食になり、昭和19年末には南方航路は完全に切断されてしまった。

せっかく確保したボルネオ島の油田の油も、輸送手段がないためドラム缶のままブルネイ基地に放置された。 |

考えてみれば、国中の各家庭から鉄製火鉢、鍋や釜、さては鉄製門扉、或はグランドの鉄傘、橋桁、欄干、火の見楼まで、鉄といえば凡て取りはずして軍に供出した。更に銅不足の補いに公園の銅像、寺の梵鐘、鋼板葺き瓦、家具把手、装飾品こうして建造した軍艦や貨物船は、港々に殆んど停留されたままであった。

それは艦船を動かす燃料油が無い為であった。作戦を発令するには、その作戦に必要と計算された油の、何分の一かを掻き集めて用意はしても、油が切れれば自然とその作戦は中止される。こんなことの繰り返しで、特別重点作戦以外の各種艦船は、当然各基地に金縛りである。これでは積極的攻撃は勿論、随時反撃戦も不可能で、持てる力さえも発揮出来ない。

一番大切な軍用機の操縦士訓練は、普通は最低六十時間の飛行練習が必要の所、既に二年も前から二十時間に半減していた。更に二十年に入るとその養成訓練も中止されてしまった。その他の演習も油を必要とするものは一切中止で、何もかもが思うにまかせない情ない状態である。但し、学徒出陣の予科練習生中、特攻機乗員の養成だけは行われた。この分に対しては僅かずつではあるが、最重点的に油の支給が続けられた。だが、それとてただ飛行機をなんとか離陸させて、最長五時間も操縦訓練が出来たらよい方だった。

こんなことは今では誰もが知っていることである。救国の念に燃えた尊い特攻員が一且敵戦闘機の迎撃をうけると、なすすべもなく機は目的地点に着く前に、殆んどが撃墜されてしまった。至高、至純、皇国に殉じた崇高な勇士達は、空しく戦果を見ることもなく蒼空に散華したのである。

******************************

82 油欠乏対策のアルコール燃料 top

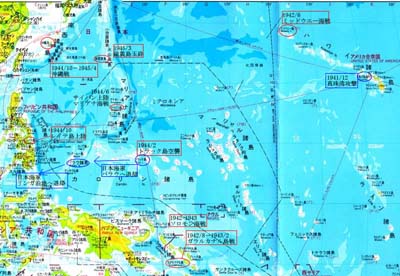

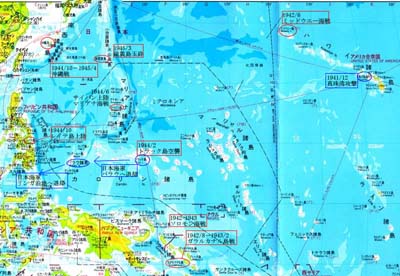

昭和十九年二月十七日午前五時より二日間に亘って、我が南洋マーシヤル群島の中心トラック島に対して大空襲があった。米第五十八機動部隊九隻の空母から、延べ五百四十機の艦載機が九波にわたっての猛攻撃であった。トラック島は日本の真珠湾とも言われた太平洋上の前進基地で、 一大艦隊泊地であった。米国海軍はここを太平洋のジブラルタルと呼び、最大の仮想攻撃要点とみなしていた。

トラック島といってもボルネオや、 ニューギニアのように一つの島ではない。直径三十海里の大環礁内に、日月火水木金土の七曜諸島と、春夏秋冬の四季諸島、その他竹島、楓島他大小無数の島からなっている。環礁の出入回は五ヵ所で、ここさえ警備すれば、敵潜水艦からの雷撃の心配はない。しかし航空攻撃には真珠湾同様に弱い。

その為基地防空隊の援護用と、南方ソロモン戦域への通過補給基地用等に、竹島に陸軍飛行場、春島二ヵ所楓島一ヵ所に海軍航空基地があった。更に夏島南海岸桟橋附近水域には水上機基地があった。 |

|

海軍艦艇の錨地は、一般船舶荷役用の他に六ヵ所あって、戦艦、空母用、根拠地隊用、駆逐艦用、修理艦用、油槽船用とそれぞれ別々に設けられていた。もし昭和十七年六月、ミッドウエー海戦で失敗していなければ、連合艦隊司令部はこのトラック島に進出する予定であった。それが瀬戸内海奥深くに逼塞したままだったということは、やはりこの戦はその時点で明瞭に勝敗があったということである。

さて米軍奇襲による二月十七、十八両日の我が方の損害を明記すれば次の通りである。航空機三百機、軽巡那珂はじめ軍艦九隻、輸送船三十四隻が撃沈された。その他第四艦隊の艦艇九隻が大破した。燃料、食糧、施設の総てが破壊炎上した。このような最初の空襲で前進基地機能を百%喪失し多くの海軍施設部隊員の他、陸軍部隊も甚大な損害を受けた。

なお陸軍守備部隊は第三十一軍の第五十二師団(柏)第六十九、第百七、第百五十の三ヶ連隊の外、独混第五十一、第五十二旅団が終戦まで放置され、補給皆無、連日空襲で多数の戦死者と餓死者を出した。さて、油を最も大量に消費する我が連合艦隊の主力は、かねてよりこのことあるを予測していた。特にギルバート諸島のマキン、タラフの陥落に続いて、一月四日に同じマーシヤル群島のクエゼリンが玉砕した。

当然次はトラック島が目標である。大急ぎで二月十日に戦艦武蔵は長門、扶桑、愛宕、鳥海他主力を率いてトラック泊地を後にして、西カロリン群島のパラオ基地へ退却したので、難を免れることが出来た。その上産油地ボルネオに一千粁近くなったわけである。それから四ヶ月が経過して昭和十九年六月米軍はマリアナ群島のサイパン島に上陸した。

ミッドウェー海戦で消滅した我が機動部隊は極秘中の極秘で、二年かかって再建された第二の我が機動部隊は、雪辱を期して、

マリアナ海戦にのぞんだ。しかし又しても機動部隊は全滅同様の被害を受けて、連合艦隊は一気にスマトラ島のリンガ泊地まで退却してしまった。日本海軍はあたかも鉄棒を失い、盲となり、双手を切り落された仁王さん同然の姿になった。艦隊にとって、皮肉なことにただ一つの救いは、油の心配だけが全然なくなったことである。 |

太平洋の戦地 クリックすると大きなります

|

このリンガ泊地から内地に向えば、途中ボルネオ島北部ブルネイ湾には、近くにセリヤ油田があり、海軍燃料廠が置かれている。ところでリンガ泊地だが、今迄も一部海軍艦艇が使用したスマトラ第一の演習可能の泊地である。シンガポールの南西百十粁の海上で、近くの陸地には南方最大の油田があり、パレンバン精油所に近い。かって緒戦に空の神兵降下と歌に唄われたように、落下傘部隊がオランダ守備部隊の虚をついて占領したことで、あまりにも有名である。

しかし燃料の心配がいらないことはとも角としてスマトラはあまりにも遠く、東京から南西へ五千五百粁の彼方である。純然たる戦略面から考えると、リンガ泊地は勿論、ブルネイ泊地にしても非能率的で、主作戦海域の太平洋出撃は極端に日数が限定されて、思い切った出撃は断念せねばならない。

とに角石油は、有る所には充分あっても、油槽船は全滅して作戦艦船にも、内地にも運べない。日本本土で地団駄ふんでも、全くどうにも仕様がなかった。

|

太平洋の真中のトラック島から南シナ海のリンガ泊地へ

逃げ込んだ日本海軍最後の基地

|

内地の艦船や、飛行機を動かすには、どうしても現在月産四千キロリットルの国産石油を、四万キロリットル、四十万キロリットルと大増産したいものだ。そこで廃井を掘り直したり、新規に油井を掘ったり、試掘、開削を急ぐなど、あらゆる努力が続けられた。

しかし石油業界の実態は生やさしくはなかった。日米開戦と同時に南方油田地帯へ若手技術者の殆んどが徴用動員されて、ボルネオ、スマトラで活躍していた。戦況の急変に気付いて内地へ帰還させようとした時は既に遅く、その大半が途中米潜の猛襲で輸送船と運命を共にしてしまった。したがって国内では徴用もされない高令の技術者達ばかりで、いわゆる昔とった杵づかとばかり二度目の御奉公に儚(はかな)い最後の努力を重ねていた。

丁度そんな頃に神奈川県大船の第一燃料廠に対して大本営から正式に命令が下った。昭和十九年八月二十日付を以て国内資源による航空機用燃料の調達命令である。それまでも人造石油、代用石油の開発が絶対必要との見透しで、研究は夜を日についで行われていた。その結果満洲撫順のオイルシェールから、どうにか月産五千キロリットルが生産されるようになった。又朝鮮興南の日本窒素工場では、高オクタン価の「イソオクタン」が月産一千キロリットル生産された。

これら種々とり混ぜて月約一万キロリットルであるが、これではとても全需要量の五十分の一にも満たない。そこで緊急代用航空燃料が考えられた。それはアルコールを用いることであった。早速全国の合成酒業者が総動員された。原料として軍が砂糖を支給し、大々的に発酵醸造生産が行われた。正に”窮すれば通ず”である。

******************************

83 アルコール原料の砂糖輸送船「竜鳳」

top

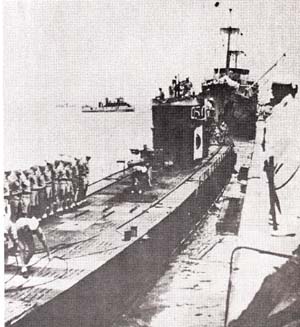

日本海軍には大鯨という軍艦があった。航空母艦竜鳳は、かってはその潜水艦母艦の大鯨であった。第一潜水戦隊の旗艦であった大鯨は、 一朝有事の際には僅か三ヶ月の工事で航空母艦に変身出来るように、始めから空母予備艦として建造されていた。大きく太すぎると思われていた煙突は、飛行機格納エレベーターの穴を隠すためのものであった。

開戦と同時に横須賀工廠のドック入りし完成すると同時に、米軍の初めての日本空襲ドーリットルの爆撃を受けて被弾し、結局改造と修理に一年かかって、排水量一万三千三百六十トンの新鋭空母竜鳳が誕生した。最初は占領地各飛行場への補充飛行機や、部品等の輸送補給専門だった。

だが開戦時の第一線空母加賀、赤城、飛竜、蒼竜等がミッドウェー沖に沈み、二年たって航空隊の練成が終ると第三航空艦隊に編入され、千歳、千代田と共にマリアナ海戦に参加した。まことに幸運に恵れた空母で、大鳳、翔鶴、飛鷹が沈み、瑞鶴、隼鷹、千代田が大破した中で、竜鳳はほんの小破で助かった。その後幾度か軽度の損傷を受けたが、最後まで生き残り、岸壁に係留して防空砲台として活躍した。

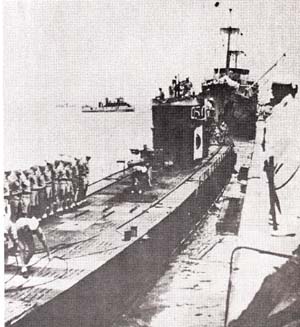

|

航空母艦竜鳳の前身の潜水艦母艦の大鯨

開戦と同時に空母竜鳳に改造され終戦まで生き残り、運ぶ戦闘機が

なくなると、砂糖輸送船になった。戦後は復員船にも使用された。

|

戦後一年間は復員船にも使用されたが、その後は占領軍命令で解体された。航空母艦竜鳳が、運ぶ飛行機もなくなった時、自らを護る護衛戦闘機一機も塔載せずに、あろうことか砂糖運びに大活躍していた。その砂糖とは、航空燃料の代用アルコール製造原料であった。台湾基隆軍港の阜頭倉庫には、数千万袋の砂糖が格納されていた。私は昭和二十一年に台湾から復員した。第十方面軍、台湾の復員軍人、引揚者の船待ち宿舎が、基隆港の阜頭倉庫の一部で、砂糖と同居であった。

私はその時、この眼でなお数百万袋の大量の砂糖をその倉庫の中で目撃した。それは空母竜鳳の積み残しの砂糖であった。鉄筋コンクリート造り三階建て倉庫各階には、九十砥入りどんごろす袋が天丼に届くまで百袋以上ぎっしり詰めて積み上げてあった。下積みの二十袋位は砂糖の重みで圧縮され、袋の表面から水飴状の液が滲み出ていた。我々は試にその濡れたような下積み袋を小刀で切り開いてみた。中味は少しも変らぬ純自の精白糖であった。

さて空母竜鳳の砂糖運びは全く命がけである。当時台湾は、対岸中国本土からも、フィリッピンからも、B二五、B一七、B二九、はてはグラマンF五、P三八とと、 一日三、四回必ず空襲があった。竜鳳は大急ぎで砂糖を満載して夜中ひそかに基隆港を出る。杭州、大連、仁川、釜山と陸岸沿いに恐る恐る夜間だけ航行する。昼は入江深く隠れてただ発見されないことを祈るだけである。直行すれば四、五日のところ、二十日もかかって内地に到着する。このように苦労して運ぶ台湾糖、或は沖縄糖も、二月以降は入荷しなくなった。

止むなく次は満洲から雑穀を運んでこれを原料にして燃料用エチルアルコールを生産した。序ながらこの時一緒に運んだ南洋の石貨型の大豆の絞り粕(油粕)が、大都市々民の食糧として配給された。満洲の雑穀の他に、甘藷も利用された。そしてこの甘藷の作付面積が、アルコール製造原料を目的にして大幅に増反された。

しかし雑穀にしても、甘藷にしても作付面積を増すことは、ただでさえ逼迫している国内食糧不足に益々拍車をかけることになった。 ひと頃は砂糖も、雑穀も、そして甘藷も主食代用として配給されていたのであるから、かわれば変るものである。

このようにして急造された代用燃料のアルコールであるが、残念ながらオクタン価八十位で燃焼効率が悪く、とてもそのままでは使用することが出来ない。そこでイソオクタンを配合してややオクタン価を向上させた。その他四エチル鉛等各種金属添加物を色々研究して配合し、オクタン価を八十五まで引上げる為、涙ぐましい努力が積み重ねられた。そして量的には一応ある程度の需用を満すことが出来るようになった。

だがやはり航空機用燃料としては、当然のことながらガソリンを使用した時とはどうしても違っていた。まことに止むをえぬことながら各種のエンジントラブルが誘発された。そのため思わぬ事故をひき起し、人、機共に尊い犠牲となることもあった。これでは整備員の負担が重くなるばかりで、代用燃料は航空地上勤務員泣かせの種であった。

| ところで盟邦ドイツから、シンガポール・セレター軍港へ、新たに増強されたUボートが到着した。日独技術交換の一つ、待望のメッサーシュミット飛行機の「ケストレル」エンジンが積まれていた。

ME一〇九といえば日本の零戦以上の名機である。最高時速五百七十粁、上昇限度一万一千二百五十米、急速上昇能力は抜群である。もしこのエンジンが大量に開発されて国内防空機に塔載されていたら、B二九の本土空襲も様相を一変していたことと思われるのである。 |

ドイツのメッサーシュミトME110C戦闘機、最初の量産型で主翼端が角型になった。ME110シリーズはG型まであり、D型は東部戦線で多く使用された。 |

というのは、この切角のメッサーシュミットエンジンがシンガポールでイ号潜水艦に積み替えされた。その潜水艦がバシー海峡で海没してしまったのである。更に一機、それも又大西洋で沈み、逐に現物は日本本土に届かなかったのである。

さて開戦以来五年、ドイツは日本と同じ立場で燃料難に苦しんでいた。エンジンの現物は入手出来なかったが之とともにもたらされた情報はまことに意外なものであった。それはドイツが世界に誇るメッサーシュミット機の燃料である。海軍々令部の会議の席上、このことが発表された。これを聞いた一人の参謀は『これこそ神風だ!!』と絶叶した。

(第88号へ)

******************************

84 第2次世界大戦と帝国主義 top

思いおこせば昭和十二年七月七日北支那北平(中国北京)西方十粁永定河にかかる芦構橋(ろこうきょう)のほとりで一発の銃声が響き、日本の北支駐屯軍と中国軍との間に戦闘が始って北支事変となった。日本政府はこの北支事変を局地に限定し、現地で解決する方針で努力した。

しかし現実にはその不拡大方針とは正反対に紛争が発展し、いつしか広大な支那大陸全土に燎原の火のように燃え拡がった。そして支那事変(日中戦争)と名前もかわり益々泥沼化して、いつ果てるともない長期戦となってしまった。かくして日本政府は「暴逆支那軍懲罰の聖戦」と宣言し、日支の対立相剋は、とうとう深刻になった。

ではここで事変の発端となった北支駐屯軍が何故北京周辺にいたのかという疑間が生れる。それこそ話せば長いことではあるが明治二十七、八年の日清戦争に破れた清国はまさしく「死せる獅子」同然で、帝国主義列強のあくなき利権あさりと侵略で、崩壊寸前であった。

明治三十二年北平を中心として扶清滅洋の旗印をかかげて(幕末の勤王攘夷と同じ)義和団が蜂起し、世界各国の租界に住む外国人の生命財産が風前の灯の危機にさらされた。各国は現地で自衛の措置をとりつつそれぞれ自国の権益を維持し居留民を保護するため急遽軍隊を派遣した。

しかし主としてヨーロッパの各国は本国が遠く離れているので僅かなアジアの植民地軍を送った。結局各国の要請に答えて一番地理的に近い日本が大兵力を派遣して連合軍の中核となり、北平を攻めて陥落させ、七十七日間の篭城に耐えた各国居留民と領事館、守備隊を援助した。出兵の多い順に列記すると次の通りである。日、露、英、米、仏、独、伊、オーストリーとなる。

講和は列強の利害がむき出しで仲々結論が出なかったが、日本軍の働きと功績は自他共に認め、極東の憲兵として、北京郊外駐屯の権利が与えられて今日に到ったものである。但し第一次上海事変以降一ヶ旅団(二ヶ連隊基幹)であったものが師団に増強された。その師団長が後のビルマ方面司令官河辺正三大将であり、芦構橋河畔の部隊の連隊長がインパール作戦を強行した第十五軍司令官牟田口廉也中将(当時大佐)であった。

|

日中戦争の始まりとなった北京の永定河にかかる芦構橋(1937/7当時)

事件を報じる1937/7/9の朝日夕刊

|

さて果てしない支那事変の出口を求めて昭和十六年十二月八日、逐に大日本帝国は米、英、オランダ三国に対して宣戦布告をしてしまった。その開戦の詔書には『帝国ハ今ヤ自存自衛ノ為決然起ツテ一切ノ障害ヲ破砕スルノ外ナキナリ』と、書かれている。

そして四日後十二月十二日に、政府は閣議で次のように決定した。「過去の支那事変をも含めて、ここに今次戦争を『大東亜戦争』と呼称す」と、大本営陸軍報道部から正式発表された。しかしこれを知る者も識らざる人も、又意識するとせざるとに分たず、主戦場が太平洋に移った為に、今日では御承知の通り一般的に「太平洋戦争」といわれている。

さて日米開戦の二年二ヶ月前、(即ち昭和十四年九月一日)ヨーロッパではドイツ軍が疾風怒涛のように隣国ポーランドに進攻した。英、仏は直ちに対独、対伊宣戦を布告して、ここに第二次世界大戦が始まった。ドイツの八方への進撃は、正にヒットラー得意の電撃作戦そのものであった。

昭和十五年四月ノルーウェー、デンマークを占領。五月にはオランダ、ベルギー、ルクセンブルグを奇襲して占領。そして対仏英の西部戦線では、攻撃を開始して僅か二週間で灘攻不落を誇ったマジノライン要塞線を突破してパリーを占領し、仏を降伏させた。悲惨なのは英軍である。ヨーロッパから本国へ逃れる際の混乱と被害は、ダンケルクの悲劇を現出した。

年を越して昭和十六年四月独軍は更にギリシャ、 ユーゴ・スラビヤを占領し、アフリカに進出した。そして六月、逐に独ソ戦が開始された。ヒットラーにとっては、豊穣なウクライナは、ドイツ第二帝国の食糧および原料供給地として、多年垂涎の地であった。独軍は例によって空陸一体、大戦車戦団の機甲部隊が急流の勢いで、ソ連を完全に一呑みするかと思われた。

ところが、スターリン・グラードで独軍の進撃はパッタリ止ってしまった。そこにはかってのナポレオンと同じ運命が待ち構えていた。不敗のドイツ陸軍の敗退である。他方北アフリカ戦線も、エル・アラメーンの敗戦で致命傷を負った。流石のナチスドイツにも、力の限界が見え始めた。

このヨーロッパの第二次大戦といい、日本が新に当面した太平洋戦局といい、東、西のこの戦争は一体なんであったのでさろうか。ドイツの場合は実に明瞭である。識者は色々の見方をし、他に原因を見出しているだろうが私は次のように理解している。『国境は人間によって作られ、人間によって変えられる。われわれの祖先が、今日われわれの棲息する土地の為に彼等の生命を賭した如く、将来は勝ち誇る剣の力によってのみ、如何なる土地もわれわれに譲渡せられるであろう』ヒットラーは彼の著書「吾が闘争」に、このように書いている。

世界の資源大国英、米、仏、オランダ、ソ連の連合国を相手に、日、独、伊三国が、彼等の世界を支配する経済力の重圧に耐えかねて、敢然新秩序の樹立に起ちあがったものである。換言すれば、僅か数世紀前に、英、仏、オランダが行った半ば海賊行為によって独占している既成の植民地版図を刷新し、国際的不均衡の是正を断行しようということである。

更に言えば戦争という手段に訴えて、旧秩序を破壊し、世界の富と、物流そのものを日、独、伊三国枢軸路線に変えようということだ。さて日、独、伊枢軸三ヶ国のこの壮大な雄志は御承知の通り結局は挫折し、空中楼閣一炊の夢と消え去り、ただいたずらに必死の足掻きをしただけであった。思えば王道楽上の夢を托し、五族協和の旗印をかかげて建国十二年、営々として築きあげた理想郷満洲国は、日本の軍閥の解体で支柱を失い、

一瞬にして潰(つい)え去って永遠に地上から消滅してしまった。

******************************

85 ソ連参戦と満州の悲劇 top

昭和二十年八月九日終戦の僅か七日前、突如火事場泥棒のようにソ連は一方的に対日戦に参加した。今やヨーロツパではナチスドイツが倒れて既に二月、後背地の心配が全くなくなったソ連軍は、堰を切った奔流の如く満州に侵攻して来た。赤い夕日の平和郷、王道楽土の夢はたちまちにして破れ、惨として目を葬うばかりの地獄の様相を現出した。

このことは四十年たった現在でも、日本人の総て、特に満洲引揚者と戦没者家族にとっては、生涯忘れることの出来ない悪夢のような思い出である。殆んど抵抗も出来ずに新作戦地域図們、新京、大連を結ぶ三角地帯へ後退する関東軍に対して、進攻して来たソ連極東軍の陣容は左記の通りであった。

戦車 五千五百台

飛行機 五千機

狙撃兵 六十二個師団

大砲 二万六千百三十七門

総兵力 百八十万人

さて戦後の極東軍事裁判の論告によれば、満洲国は日本軍閥が、清朝最後の皇帝宣統帝薄儀を担ぎ出して作った、虚妄の愧儡国家であるとか。従って中国人にとっては、民族の屈辱の歳月であったとも言はれる。私自身は在満二年、その実体の一部を見聞し、そのことを完全に否定出来ないことがまことに残念である。

とに角日清、日露戦争以来、日本の朝野をあげて営々として五十年に亘って大陸に権益を拡大してきた。その投下した資産、開発した施設の大半を、ソ連軍は略奪して自国内へ移送してしまった。それのみならず、満蒙開拓に一生を捧げようと内地から移住した農民を初めとして、十二万五千人の同胞の殺伐を擅(ほしいまま)にした。 |

満州国末期の鉄道網

|

更に家を捨て、村から逃れた人々が、飢えと寒さで三万人が荒野に斃れた。あまつさえ、終戦の八月十五日以降に一般男子一万八千人を含む五十七万五千人の関東軍元将兵等を、勝手に捕虜とした。そしてこの人達を二年から十年の長期に亘ってシベリヤ等に抑留して、強制労働で酷使した。極寒期に低カロリー食での重労働の為に、判明しているだけで五万五千人が死亡した。

その他無数の人々が、過労と、栄養失調と、結核等で空しく万斛(ばんこく)の怨を呑んで異国の丘の土と化した。更にその他の行方不明者が五万人もある。戦後の極東軍事法延は、B、C級戦犯の中に比島バターン半島の死の行進の責任を糾弾されて、多くの人が絞首刑を宣告された。この例で考えれば、ソ連極東軍の多数と、ソ連共産党首脳部の殆んどが絞首刑に値しよう。ソ連の僧むべき非人道行為を最早人々は忘れ去ったのであろうか。

さて、ソ連軍侵入の犠牲は更に五千人とも一万人ともいわれる在満日本人孤児を生み出した。あの混乱の中を老幼婦女子は必死で逃走し、生き別れ、死に別れ、或いは現地満洲人に預ける等、悲劇の連続であった。日々繰り返えされた略奪と暴行。祖国に帰還するまでの一日々々は在満日本人には生きた心地はなかった。そして戦後四十年、在満日本人孤児の肉親捜しは余りにも遅く、今改めて人々の紅涙を誘っている。

つまるところ大東亜戦争は、いかに美辞麗句を以て修飾しようとも、結局は空疎な文句『八紘一宇』(はちこういちう)の理想を実現しようとして起ったものである、それは考えようでは、地続き各国のヨーロッパの人々と比べて国際性が殆んど身につかない島国日本人の独善観によるもののようだ。即ち一部学者の説を利用した政治家と、軍閥が書き上げた構想に踊らされたのである。

アジアから西欧勢力を駆逐し、植民地諸国を開放して民族独立を援け、アジア各国の大同団結を計り、大東亜共栄圏を樹立しようということにあったようだ。これは下手するとヒットラーの第二帝国説と間違って同列にされそうで、思えば共に一場の幻想に過ぎなかった。

しかしここにただ一つの救いは、目的と経過はとも角、日本が投じた一石は大きな波紋を残した。戦後世界の世論と趨勢が一変してしまった。日本が意図したものとは別の形で、結果的には大体同じものが実現した。かって日本軍が軍靴と銃砲で踏み荒らしたアジアの諸国を含めて、殆んど総ての世界中の植民地が解放され、それぞれの諸国民族の自主独立が達成されたことである。

日本敗れたりと雖も、志した南方植民地開放は成功し、白人優越の世界観を打破することが出来た。これも又生き残った日本人の自己弁護かも知れないが、大戦の犠牲者の霊も、幾分なりとも慰められ、以て瞑することができるのではなかろうか。

さてここで、本項の題名「ソ連参戦の悲劇」の手前も、是非一言附言したい。日本は連合国に対してポツダム宣言を受諾した。八月十五日に戦争は終結し、その後各戦場で武装解除した元軍人は、出来得る限り早急に日本本土へ送還することになっていた。尚それは当然戦闘中の捕虜ではなかった。連合国軍の中には、忠実にこれを守った国々もある。

大本営陸軍部は、終戦の詔書が発布された時、同時に、直ちに武力行使停止命令を全部隊に通達した。その中に左の一項目が入っていた。

『詔書発布以後、敵軍の勢力下に入りたる帝国陸軍々人軍属を捕虜と認めず。……』

従って方面軍によっては、敵の武装解除を待つのではなく、兵器は天皇に奉還する立て前で、自ら進んで銃器弾薬等を集積して奉還式を行った。台湾第十方面軍隷下全部隊は、後日連合軍の引取役に渡した。正に江戸時代、元録年間の播州赤穂城開城を思い起す光景であった。

私は本分中、ソ連軍の非人道を強く詰るのはその為で、シベリヤに抑留された五十七万五千人の中で、果して八月十五日までの戦闘で捕虜となった日本軍々人が何人いたかと言いたいのである。

******************************

86 日本にドイツのUボートがあった top

第二次世界大戦で驚異的大戦果をあげたドイツのUボ―卜にも、始めは泣き所があった。その問題はもっとも基礎的欠陥である。そもそも潜水艦が水中で水平を保つことは非常にむつかしく、機関を動かしている時でも操作が複雑で困難な業である。まして敵に発見されて急速潜航し、海面下百米でエンジンを停止して静止している時が大変である。敵が諦めて退去するまで、長時期に亘って艦の位置を動かさずに水平を保つことは、艦と乗組員の運命を左右する重大間題であった。

ところが浮力や艦内の積荷や乗員の位置によって、艦が斜になったり、棒立ちしたりして別の危険が生ずる。それを直すには、圧窄空気で各部のバラストタンクの水量を調節しなければならない。頭上に敵艦がいる時、機械を操作することは死につながることだ。文字通り聞き耳を立てている敵艦のソーナーにキャッチされて、正確に爆雷攻撃を受け、直ぐにお陀仏間違いなしである。

この問題を解決するのに、容量も極く僅かの機器で、しかも一切動力無しの、いつでも、どこでも自然に水平を保つ装置が、実は日本にあった。東大工学部出の友永海軍技術中佐が発明した潜水艦自動懸吊装置である。後に友永中佐はドイツに渡って全部のUボートに自ら指導してこの装置を取り付けた。

ところで話はかわるが、日本海軍にあのドイツのUボートがあった。と、いったら人々はきっと「そんな馬鹿な」と、一笑に付すかも知れない。既に書いた第一次大戦の七隻の戦利品のことではない。実は日本海軍艦籍簿に名瞭に名を列ねる「呂五〇〇号」「呂五〇一号」潜水艦のことである。別名を「さつき一号」「さつき二号」と仮称されていた。

これは元ドイツの「U五一一号」と「U一三二四号」で四C型遠洋作戦用中型潜水艦である。この二隻の潜水艦はヒットラー総統から、日本海軍に贈られたものである。それには日独軍事技術交流がからんでいる。前述の潜水艦自動懸吊装置及び、甲標的と略称された沖縄運天港基地にも配置されていた特殊潜航艇、そして九五式酸素魚雷とその設計図等が日本から贈られた。

ドイツからは、日本が最も必要とした超高空飛来機迎撃用の急速上昇能力の優れた航空機エンジンである。それは急降下性能の高さでも定評のあるメッサーシュミットの BMW003式軸流型ターボ・ジェットエンジンと、その設計図である。

さてU五一一号は歴戦の勇士シュネービン大尉が艦長で、ヒットラー総統自らの見送りをうけてキール軍港を出発した。フランスのビスケー湾ロリアン基地を経由し、途中大西洋でイギリス商船二隻を撃沈する殊勲を樹てた。やがてアフリカ南端喜望峰を廻ってマダガスカル島附近で、日本の伊二十九号潜水艦の出迎えを受けた。 |

ドイツから贈られたUボート潜水艦「呂500号」、別名「さつき1号」。マレーシアのペナンを出航して日本へ。

|

そして海上補給をしてひとまず、マレー半島ペナン島の潜水艦基地に入港した。ここで長旅の疲労を癒す為に暫くの間休養した。結局祖国を出発して延べ九十日日、三万三千粁の作戦々闘航海を終え、昭和十八年八月七日に日本に到着した。呉海軍工廠潜水艦棧橋に、明るい緑がかった船体を静かに横付けした。その時の情景は、周囲の日本艦船の濃灰色の中に一際鮮かに異彩を放った。諸般の研究と調査が終ってから、さつき一号は潜水学校で乗組員の練習艦として使用された。後に第五十一戦隊に編入され、終戦時には舞鶴軍港の棧橋に繋留されていた。

「さつき二号」の「呂五〇一号」は一体どうしただろう。昭和十八年八月二十一日伊二号潜水艦が、はるばるフランスのブレスト軍港に着いて、盛大な歓迎を受けた。「U一二二四号」引取り要員が一緒であった。パリ、ベルリン他乗員は各地見学の後にUボート操艦訓練を終えて翌年二月キール軍港を後に日本への帰国の壮途についた。

しかし不幸なことに大西洋上で連合国軍対潜艦隊に発見されて撃沈されてしまった。従って日本海軍「呂五〇一号」潜水艦はあたかもまぼろしの如く、 一度も日本の軍港に姿を見せることなく果てた。その一生は短く、幾多の日本人無名将兵とともに、故国遥かの大西洋の海底に、水漬く屍と永久の眠についているのである。

実は、この二隻の他にもUボートが日本にあった。それはシンガポール、当時の昭南セレター軍港で、昭和二十年五月八日にドイツ海軍から接収した六隻である。

伊五〇一号は元U一八一号

伊五〇二号は元U八六二号

伊五〇三号は元UT二四号

伊五〇四号は元UT二五号

伊五〇五号は元U二一九号

伊五〇六号は元U一九五号

上記の通りに名付けられた。都合伊号呂号併せて八隻のUボートが日本海軍にあったわけである。但しこれらの接収Uボートは本来の戦闘任務からはずされて武装を除き、専ら水中運送船として使用された。

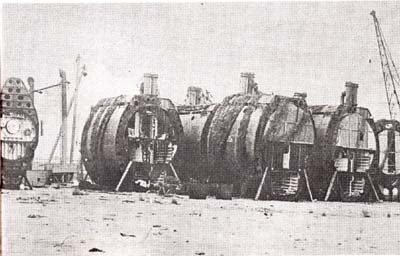

話を元へ戻すと、もとUボートの「呂五〇〇号」は海軍艦政本部艦体研究所で、各部綿密に調査された。日本の潜水艦は先ず震動音が非常に高い。それは潜航待避中又は夜間敵に発見され易い欠点である。Uボートのエンジン各部の防震用ゴム、クッションは、全く新しい発想発見であった。その他の本来の機能としては格別見習って取り入れる技術的優秀性は認められなかった。

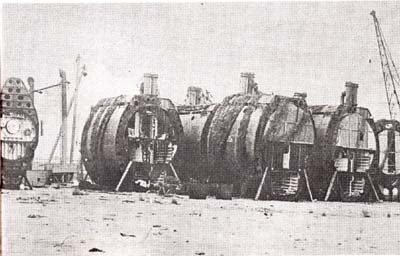

ただドイツの大量生産システムの特徴が、至るところに浮き彫りになっていて、例えば構造を単純化し、規格品の多用、分割、部分製造のプロック方式の採用、そしてその全面溶接組立仕上げ等々と、色々分析された。当時艦政本部としては、需要が最も多く、しかも現物が次々撃沈されて供給をはるかに上廻る小艦艇を補充することに懸命であった。特に遅れ馳せながら始った海防艦の大増産に、思い切った直線部分の大量使用等を生かして、ドイツ生産方式を取り入れた。 |

船体を何十にも輪切りにしたように分けて製造(内陸部でも造る)。出来上がるとブレーメンに運んで組立て溶接する。マスプロ潜水艦のUボート。 |

但しドイツが日本に強く要請していた潜水艦そのものの大量生産は遂に受け入れられなかった。過去の栄光を今一度と願う大艦巨砲主義に毒された日本海軍首脳部の動脈硬化的思考では、それは無理であった。全く潜水艦そのものの使用を根本的に誤り、遂に五百隻、千隻単位の大潜水艦隊のドイツ的発想と輸送路破壊作戦は実現しなかったのである。

******************************

87

ドイツ極東派遣艦隊「モンスーン・グルッペ」 top

昭和十七年九月二十六日付朝日新聞に大本営発表が報道されている。

一、帝国海軍兵力の一部は大西洋に進出し枢軸海軍と協同作戦行動に従事中なり

二、今次帝国海軍の大西洋独海軍兵力一部のインド洋における作戦行動と相挨て枢軸海軍協同作戦上その意義極めて重大なり

これは日本の潜水艦がドイツヘ密命を帯びて到着した時の記事である。そのことより強調部分の記事は何を意味するかということである。このことについて記述しょう。

さて、日本軍占領地シンガポールのセレター、蘭印(現在のインドネシヤ)のスラバヤ、

マレーのペナン島の三ヶ所には、延べ五十六隻余のUボートで編成されたドイツ海軍の基地があった。これは日独海軍協同作戦の一環で「モンスーン・グルッペ」と呼称されたドイツ極東派遣艦隊である。

日独海軍協同作戦は、実は日米開戦前から、ドイツが強硬に提案して来ていた。しかし当時日本海軍首脳陣は乗気なく、開戦後も緒戦の大戦果に酔い、すっかり有頂天だった。初期優勢時の好機を逸せず、最重点地を絞って敵に最後の打撃を加える為の総力をあげての決戦もしなかった。ただいたずらに敵が反撃体勢を整えるのを漫然と日々を過して待っているだけのようにすら見えた。とてもドイツの申し入れに真剣に耳をかそうとはしなかった。

そして早くも半年目にミッドウェーの敗戦で機動部隊全滅という大きなつまずきが生じ、ガダルカナルの敗退へと続く。ここで初めて盟邦ドイツのモンスーン・グルッペの必要と、やがてその有難味が判った。極東に於けるUボートの基地の施設、燃料、食糧その他一切を日本海軍が引受け、自国兵員の給与をはるかに上廻る、西欧風の充分な待遇を心掛けた。

考えてみれば、運命共同体のドイツが、日本軍にかわって広い印度洋の通商破壊作戦を実行してくれているのであるから、これ位は当然のことである。第二次大戦開始以前から、この印度洋コースを経て、米国の支援物資が運ばれていたのである。

|

日本潜水艦が大西洋へ、ドイツ潜水艦が

インド洋で活動する日独共同作戦の報道

|

超空の要塞B二九も印度から中国奥地成都に送られ、九州、台湾、満州等の産業施設が空襲で破壊された。それはマリアナ基地が完成する半年も以前のことである。これらのことを考える時、日独共同作戦開始一年の遅れは、今次大戦の勝敗を左右する程の重大事であった。

さて、潜水艦乗組員の健康を保持することは、仲々むつかしい。 一回の作戦航海は九十日から時には百日の長期に亘ることもある。長時潜航の酸素不足の為に、どうしても各種の疾病が生ずる。特に強度の疲労、心身の消耗は大層極端で、回復にはとても時間がかかる。したがって盟邦の勇士達を慰めるのに各基地にはプールがあった。その他誤楽場や、保養所等も提供された。

現在では少しも驚くにあたらないかもしれないが、当時としては随分破格の待遇である。もっとも種を明かせば、これら三ヶ所の基地はもともとイギリス、オランダが植民地に造った海軍基地だったわけである。彼等が植民地統治上白人優位の風潮を誇示するため、必要以上に完璧に西欧風の施設を完備していたものを、そっくり同盟国に優先的に利用して貰ったわけである。

しかし昭和二十年五月七日、ドイツは遂に力尽きて一足先に連合国軍に降伏してしまった。ヒットラー総統自殺後のドイツ後継首班は、海軍司令官のカール・デーニッツで、彼は大戦勃発以来今日まで、直接Uボート艦隊の司令官を兼任し続け、部下から非常に信頼されていた。そのカール・デーニッツが終戦内閣を卒いて全世界の海洋で活躍中のUボートに対して、速かに敵対行動を止めてドイツに戻り、寸時も早く敗戦の祖国復興に貢献するようにと呼びかけた。ついては潜水艦は浮上して、最寄りの連合国軍に降伏し、Uボートを引渡すように指令した。

もし全部のUボートが早速命令通りに実行すれば、

一挙に五百隻近いUボートが連合国軍の手に渡る。未だ極東で孤軍奮闘中の日本軍にとっては誠に由々しい一大事である。ドイツ降伏の飛電を傍受した日本軍は、せめては手の届く範囲内だけでもと、Uボートが敵手に渡ることを妨害しようと考えた。セレター軍港の六隻を先ず接収し、ペナン、スラバヤのモンスーン・グルッペ部隊を急襲して基地在泊の二十六隻を直ちに破壊してしまった。

最早地球上に共に戦う盟邦は無く、日本は全く孤立無援の状態となった。大西洋の米英艦隊も、やがて太平洋戦線に姿を表すことであろう。世界中の視線の中に、怒濤の如くに打ち寄せる連合国軍鉄火の嵐を、小国日本が一身に浴びなければならない。

さて無残な敗戦、無条件降伏のショックと虚脱から立ちあがって四十年、日本は正に奇跡のような発展と変貌を遂げた。今、全世界に向って平和産業の成果を輸出して、盛んに物議を醸している現在の日本。極端から極端を走り続けるその姿に、私は何故かしら一脈相通ずる日本民族の宿命のようなものを今しみじみと感じているのである。

******************************

88

日本に届かなかったメッサーシュミッ卜・エンジン

top

昭和十九年九月一日、沖縄本島は軽度の台風のコースには当っていたが、まだ一度も空襲を受けたことのない、全島緑におおわれた平和そのものの島であった。しかしこの瞬間、しばし南方に目を転ずると、ブーゲンビル島では第十七軍が死闘を展開していた。又ニューギニアの密林の中では第十八軍兵士が、補給も、救援もない戦を続け、死線をさままい、やがて次々と餓死していた。

そこには第二のガダルカナル島と言われた地獄の様相がまざまざと再現されていた。半年、一年前に次々急造した飛行場は順次敵の手に渡り、切角造った道路は、海上を埋める艦船とともに米豪軍の戦車とジープが走り、敗走する日本軍を攻め立てた。

ラエの第六十六連隊、サラモアの第百二連隊、ウエワクの第百十五連隊の第五十一師団。五百粁西のマダンには第七十八、第七十九第八十の各連隊の第二十師団、更に三百粁西のアイタペには第四十一師団の第二百三十九、第二百三十八、第二百三十七の各連隊の第十八軍各部隊が、陸海空一体のマッカーサー軍に猛攻され壊滅、衰亡の道を辿っていた。

ラバウルの第八方面軍自体、米南西太平洋軍に包囲され、極めて危険な状況である。止むなく大本営は、ダバオの第二方面軍に、第十八軍を隷属転換した。だからといって、北満から移動して来たばかりで、主力の第二軍の配備もろくに完了せず、方面軍司令官阿南維幾大将がいかに名将軍だといっても如何ともし難い。島から島への移動、機動、補給援助は、船団と海軍、空軍の全面的援助がなければ出来ない相談である。むやみに海没将兵を増すだけであった。

マッカーサー将軍の南西太平洋軍は更に勢を加えて、第二軍の守備しているビアク島、モロタイ島、サンサポールと奪取し、我が第三十二、第三十五、第三十六各師団が撃砕され、遂にマッカーサーは比島南方セレベス海域に出現した。

又一方、ニミッツ将軍の米中部太平洋軍は、中央突破作戦を強行した。英領ギルバート諸島の日本軍基地マキン、タラフを奪取し、我が南洋群島の一角のマーシャル群島のクエゼリンを占領し、マジュロ環礁に一大艦隊基地を設けた。続いて機動部隊の空襲でトラック島の機能を完全に破壊し、とうとう日本本土爆撃基地造りに、サイパン、テニアン、グァムのマリアナ群島を占領し、続いてカロリン群島のペリリュー、ウルシーと席巻して比島中央部に迫った。

今や米太平洋艦隊は真珠湾からマジュロヘ、 そして更にウルシーへと巨大前進基地を移した。かくして全太平洋は完璧に米軍によって制海、制空権が握られて、我が連合艦隊はスマトラのリンガ泊地へ蟄居してしまった。沖縄のおだやかさは、ただ嵐の前のほんの僅かな一刻に過ぎなかったのである。

ところでこの時ヨーロッパに目を転ずると、先ずイタリヤが既に一年前にファシストのムッソリーニが失脚して、バドリオ政権が誕生し、枢軸路線から脱落していた。但しイタリヤ全土はドイツ軍が占領していたが、それも次々と連合軍に解放されつつあった。日独伊三国同盟の鉄壁の鼎(かなえ)は、既にその一本の足が折れてしまった。

されば現在残るのは日独二本足である。今や怒濤の如き勢の米、英等連合軍の反撃はとても支え切れず、倒壊するのは最早や時間の問題であった。つまるところ、資源を持たない(あっても運べない)枢軸国は、もともと貧乏国故いかにじたばたしても、やはり持久力が不足していたということである。

さてこの時期、日本本土の石油欠乏は益々深刻で、自己の保持する戦力だけでも充分に発揮することが出来なかった。このような困窮のどん底で、関係者達は突然、天啓の如くに閃めいた一条の光を発見した。それはUボートからの情報であった。ではそのUボートがもたらした貴重な情報とは一体何んであったろうか。それは、ドイツ空軍が誇る急降下戦闘爆撃機のメッサーシュミットのエンジンが「テルピン油」を燃料にしているということだ。

しかもその「テルピン油」はフランス海岸の松の木から採油されたものであることを知った。がぜん技術者達は躍り上って喜び、次第に緊張していった。早速調べて見ると、これは芳香族炭化水素「テルピン油」であろうと判断された。更にテルピン油は、台湾の桧の枝葉を乾溜して採る「ヒノキチオール」と同質であることも判明した。それはオクタン価九十の良質油である。当然のことながら航空機燃料として充分使用出来ることも実験の結果証明された。

序ながらこの実験は、零戦を以て行われた。メッサーシュミットのBMW003式軸流型ターボ・ジエットエンジンは、切角ドイツから三度Uボートで日本に贈られたが、遂に一基も現物を入手することが出来なかった。既に記述した通り初めはシンガポールのセレター基地に届いた現物を、慎重を期して伊二十五号潜水艦に積み替えたのが裏目に出て、米潜に撃沈されてしまった。

そして二度目は大西洋に沈んだ。このエンジンと共にドイツから派遣された技術者は、シンガポールから図面だけ持って空路日本に着いていた。だが現物がないので残念ながら、このエンジンは試作さえ行われなかった。切角の高性能エンジンは日本の日の目を見なかった。

さて昭和十九年五月一日、Uボート二三四号は日本に向ってロリアンの基地を秘かに出航した。その艇内には、日本海軍技術将校の至宝庄司元三中佐と、友永英二中佐が乗艦していた。電波探知機を始めとする沢山のドイツ土産があったが、メッサーシュミットの三度目のエンジンが一番大きな荷物であった。

そして大西洋上で運命の五月八日を迎えた。この日はドイツ崩壊、降伏の日であった。結局同乗していたドイツ空軍大将の意見が優先して、U二三四号は浮上して連合国軍に引渡された。当然のことながら三度、メッサーシュミットエンジンは、日本内地に届かなかったのである。この時艇内の与えられた自室で庄司、友永両海軍技術中佐が、捕虜となることを拒んで拳銃で自決し、天っ晴れ日本軍人の最後を飾ったのである。

******************************

89 戦闘機の燃料の松根油 top

日一日と戦いが苛烈さを加える時、 一隻のUボートが連合軍対潜艦隊の目をかすめて、大西洋、印度洋の波濤を乗り越え、九十日かかってはるばるヨーロッパから日本へやって来た。そのドイツ潜水艦がもたらした朗報に、人々は躍りあがって喜んだ。興奮の後の沈静。ふと気付くと意外なことに、これまで我が国では松脂からも、松根油からもテルペン油が抽出されることは既に判明していた。そして又松脂と松根油はずっと以前から全国的組織があって集荷されていた。

但しそれはテルペン油を精製する為ではなくて、簡単にドロドロの松根油のままで、各種の用途に使用されていた。ところでその松根油と松脂の集荷量だが、大したものではなく年産約六百トンであった。ヒノキチオール、松炭油と併せても一千二百トンの生産量だった。この量はテルペン油に精製すると、大体戦闘機二十機を一年飛ばすに必要な燃料に相当した。

ところで先ず松脂の採集方法だが、南方マレー半島に多いゴム園で、樹皮に斜の切傷をつけ、流れ出るゴム液を採集するのに似ている。ただしゴム液と違って松脂は液の出方が少く、しかも直ぐ凝って硬くなる。それを道具でこそげて取る手数が大変である。したがって今後松脂だけでは例え人海戦術を展開しても、その生産量は知れたものである。

ところが松脂と松根株だけでなく、既に余る程生産されつつある代用燃料用アルコールを用いて、枝や葉からも採油出来ることがわかった。しかも驚くことに日米開戦前から既にこのことは、燃料廠の研究員の手で開発済みであった。

ではどうして今迄放置されていたのであろう。軍部は緒戦の大戦果にすっかり有頂天に酔いしれていた。さもありなん。南方の大油田地帯をあまりにもすんなりと日本軍が占領してしまった。早速ボルネオ島のパリックパバンや、サマリンダに特設海軍燃料廠、タラカン、セリヤ、シンガポール等にその支所を設けた。スマトラのパレンバンには陸軍燃料廠が進出して活動した。

勿論其の他の戦略物資ゴム、錫、ボーキサイト等も同様である。今や石油は充分間に合うどころか、余る程である。そして内地へ円滑に輸送が行われ、油不足は見事に解消されてしまった。そしてアメリカに石油の輸出を差し止めされてオイルショックを起したことは、今では過去の話であり、一場の夢物語りとなってしまった。

それを裏付けするのは次のことである。昭和十七年二月十六日、大本営特別発表は『大東亜戦争の大局決す』との表題で「日本は百年戦い抜く絶対不敗の態勢をとり得るに到った」と、内外に報道した。かくて戦争指導者グループは、米英の反撃は二年先と勝手に目算し、自ら大安堵して万一の備えを怠ってしまつた。これでは関係者末端まで、誰も彼もが、南方ルートは平穏無事、いつまでも維持出来るものと錯覚し、一時の安泰を貪る気持が生じたとしても、決して無理からぬところである。

このような訳で、油の国内備蓄量の大増産と、代替燃料油の開発といった一技術者、一学者の研究などは、愚者のたわごと的発言として誰も相手にしない。松根油の大々的開発という、こんな面倒な研究は実質的に全く不要となってしまった。この様な次第で、切角の研究資料一切、顧られることもなく棚の上に放置されて塵をかぶっていたのである。

戦国時代の武将武田信玄公は、戦勝による慢心を誠めて、次のような言葉を遺している。『五分の勝は、勘みを生じ七分の勝は、怠を生じ十分の勝は、騎を生ずる』正にその通りで、誠に時宜に適した名言である。思うに太平洋戦争は緒戦に勝った為に敗けた、とも言えるかも知れない。真珠湾攻撃の戦果が大きく、あたかも全アメリカ艦隊を全滅させたかの如き印象を、日本人全体に与えた。

そして慢心による敵の偵察の不充分さから早速半歳後のミッドウェー海戦で、日本の機動部隊の空母全部と、第一線航空戦力が全滅するといった形のシッペ返しを喰った。しかし大本営はその真実の被害は一切発表せず、戦後に到るまで隠蔽し続けた。したがって先の大本営発表の通り国民全部が百年戦争も可なりと思いこんでしまっている。正に自縄自縛(じじょうじばく)というべきだろうか。

さて南方資源と石油の内地への輸送は、開戦一年で早くも各種の障害と誤算を生じていた。二年目からは慢性不足症となり、三年目には皆無となってしまった。かくして代用燃料アルコールが使用され、オクタン価の関係でピンチヒッターの松根油の登場となる訳である。

三年間の安逸の夢から醒めて今や翻然として日の目を見たその資料によれば、松脂、松根油から十五%のテルペン油が抽出されることがわかった。このほか枝葉から重質油をとり、生産がフル回転すれば一年で優に百万キロリットルが採油出来る見透しである。

さて松根油の作り方だが、先ず松の根株を一尺に切り割って二寸に切る。これを大釜に入れ昼夜燃し続けて乾溜する。三、四時間で百四、五十度になり切リ口からタールが滲み出る。このタールは釜底に溜るのでコックを開いて取り出す。テレピン油は一旦ガス体になる。釜から竹製の管に導いて水槽の中で冷し、ドロドロした液体になる。 一口に松根油というのは、この黒い原油とタールを一括してそう呼んでいる。とに角松根油の製造には大きな鉄釜と大量の燃料薪が必要だ。

接触分解法は同じく大釜の中で松の枝葉をアルコール浸けにし、タール分を溶かし出し、之に水素を添加する方法である。油飢饉に苦しむ軍国日本の救世主は松根油で、今や時代の脚光を浴びて登場した。代用高オクタン価航空機燃料確保の緊急重要課題は、案外簡単に解決した。「松根油こそ神風だ」と叫んだのも、もっともだと肯ける。『松林のある所、航空機燃料の大油田だ』と、新聞は早速大見出しで書き立てた。これは大本営報道部の意をうけて、国民に協力を呼びかけるための啓蒙宣伝であった。 |

右上:ボルネオ島サンガサンガ油田、パリックパパン油田には溢れ出る油田がある。しかし日本に運ぶ船がない。

左下:松根油の乾溜釜へ小切にした松株を入れる。 |

******************************

この貴重な松根油は、経路は不明だが戦後各地に流れた。敗戦下の窮乏困乱の時代に、主として漁船用焼玉エンジンの燃料に使用された。松根油の大増産は、戦争継続の為には全くの徒労で、結局は無駄な努力だった。しかし考え方によっては、敗戦後祖国再建復興の為に役立つところが少くなかった。松根油製造と、松脂取り、松根株掘り起しで多大な犠牲を払った人々も、又以て瞑すべきであろう。

さて沖縄本島北部今帰仁村の松並木も、日本内地の山々の松の木も、そして人の心さえ、満洲柳條構における張作霖爆殺事件以来続いた十五年戦争にあき、荒廃のどん底に達していたのである。昭和十九年九月一日、我々は幸にして今帰仁の未だ枝ぶりのよい美事な松並木が延々と続く天下の美観を満喫しながら、軍用トラックに揺られて、親泊から運天港へと驀進していた。何んぞ計らん。その瞬間も、刻一刻と我が大日本帝国の運命が、まっしぐらに自滅の道を辿っていたとは、一部最高戦争指導者以外、神ならぬ身には一切知るよしもなかった。

ところが意外や意外。大東亜戦争の敗亡は、一握りの国政担当者達には開戦以前から、実に明瞭に判っていたのである。観念的に「大国の米、英、蘭、支等の連合兵力には勝てないのではなかろうか?」とか、八卦見的予測ではない。実に細密に、化学的に総合研究されて結論が出ていたのである。それは内閣総理大臣の直属機関で、各界、各省の俊秀を選って組織された、総力戦研究所の厳然たる結論であった。

top

****************************** |