|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章 Ⅳ章 Ⅴ章 Ⅵ章 Ⅶ章 Ⅷ章 Ⅸ章 Ⅹ章

I 章 東京の川と地形

|

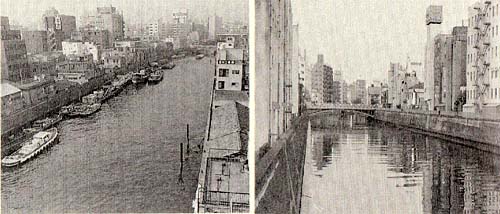

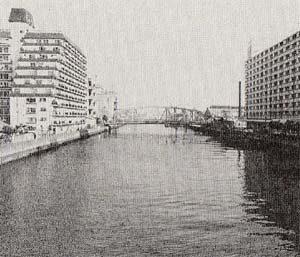

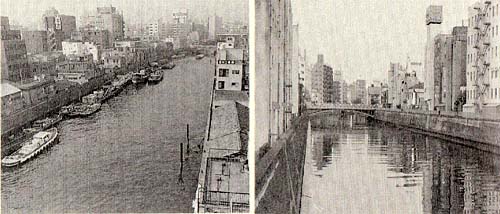

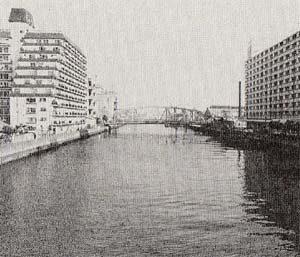

隅田川河口

1 東京の地形 top

東京の地形を大きくみると、東京湾の最奥部に面して、川によって形成された沖積低地と、関東山地の東端に「古多摩川」により形成された武蔵野台地に大別される。 |

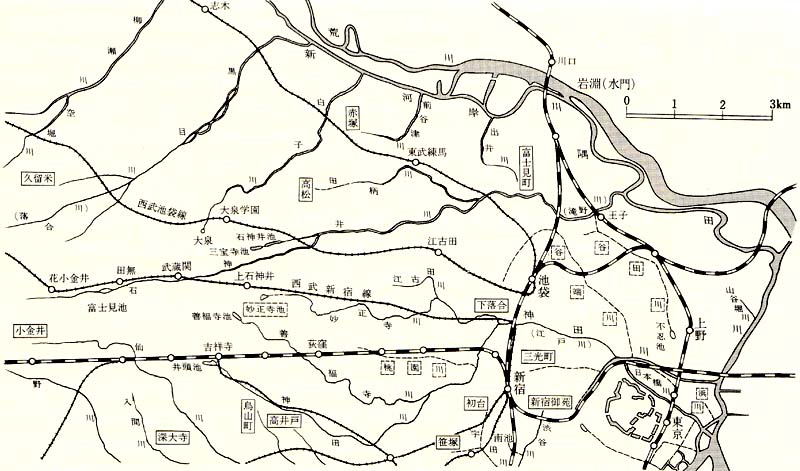

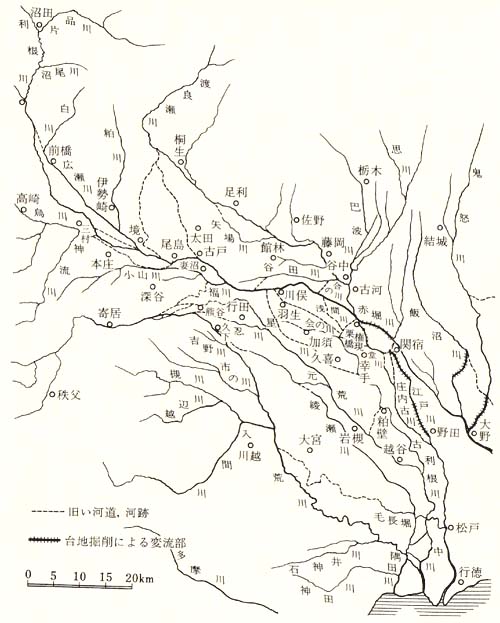

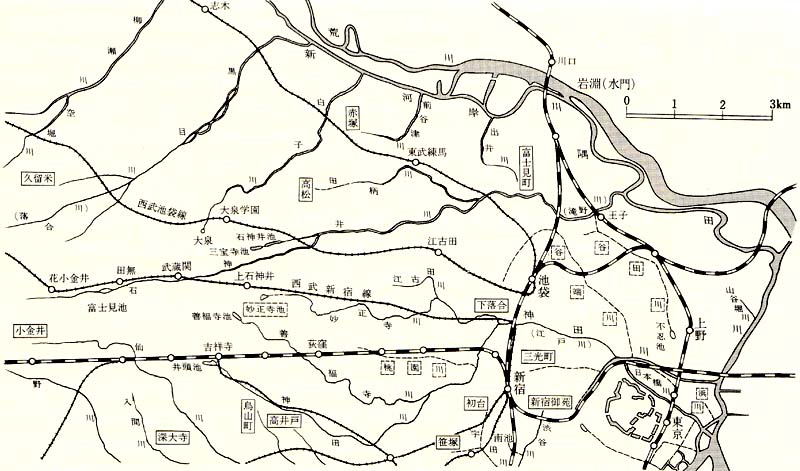

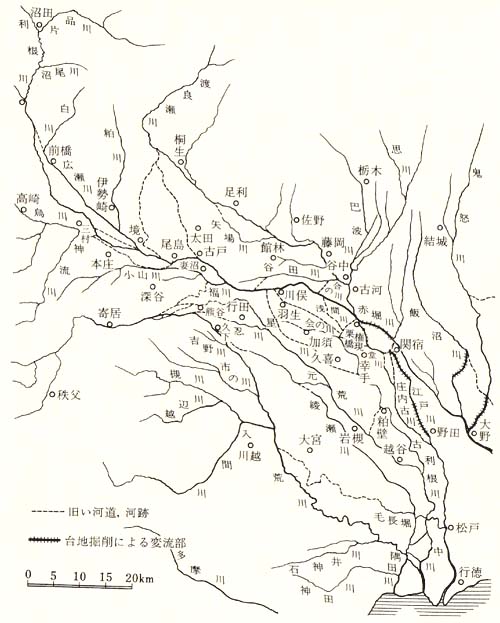

図1 東京の地形 東京の地形を大きくみると、東京湾の最奥部に面して、利根川(江戸川)・荒川と、武蔵野台地から直接東京湾へ注ぐ中小河川、多摩川の4つの水系によって

形成された沖積低地と、「古多摩川」により形成された武蔵野台地に大別できる。

(図は「千代田区史」より)

|

図1にみるように、武蔵野台地の周辺は、関東山地とのつけ根の部分を除いて、すべて沖積低地にとりかこまれている。

この場合の沖積低地とは、四つの水系によってつくられた低地である。

四つの水系と低地について簡単に説明すれば、最大のものは武蔵野台地とその東側にある下総台地の間の東京下町低地を経て、東京湾に注ぐ利根川水系である。

この低地、つまり谷は、幅約一二~一六キロという巨大な谷ともいえる地域である。

第二に大きな水系は武蔵野台地の北側を流れる荒川水系であり、対岸の大宮台地との幅は平均して約六キロの谷をなしている。

そして下流部は利根川水系の低地と一体になって東京湾に注ぐ。

このことから、現行の「河川法」における水系の区別とは別に、荒川水系を利根川水系の一支流とみなして、「広い意味での利根川」(以下「広義の利根川」と呼ぶ)と「はじめに」において表現したのである。

第三は武蔵野台地の南側を流れる多摩川水系であり、対岸の多摩丘陵との間の谷幅は、平均して約二キロ、河口部で比較的大きな沖積低地を形成している水系である。

第四は武蔵野台地から直接東京湾に注ぐ中小河川、南から海老取(えびとり)川、呑(のみ)川、内(うち)川、立会(たちあい)川、目黒(めぐろ)川、古(ふる)川、日本橋川などによって、東京湾岸ぞいに形成された沖積低地である。

2 三つの水系 top

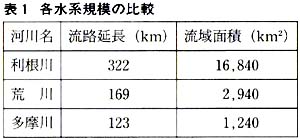

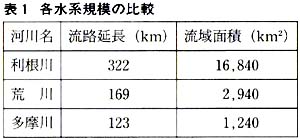

表1は東京に関係する三つの水系の規模を『河川便覧』により比較したものである。

「東京の川」の中で一番東京に直接的な関係をもつ荒川と、その下流部の支流隅田川を中心に他の水系の規模を比較すると、東京都の全面積は約二〇三〇平方キロであるから、荒川の流域面積は東京都面積の約一・四五倍である。

同じく多摩川の流域面積は都の面積の約六〇パーセントである。

これに対して利根川水系の規模は、まさに桁ちがいに大きい。

現在、武蔵野台地内を流れる川の管理は「中小河川」の名のもとに取扱われているが、利根川水系にくらべれば、荒川も多摩川も「中小河川」と呼ばれてもさして不自然ではない。

もっとも、現在の利根川は栗橋付近から本流が東につけかえられて銚子に河口をもつ川になってしまったが、

本来の利根川は図2のように東京湾に注いでいた川であった。 |

図2 利根川水系(明治前期)現在の河口は銚子だが、本来の利根川は

この図のように、 東京下町低地を経て東京湾に流れ込んでいた。

古利根川・元荒川などの名前がみえる。 (図は、金関義則著『地図つれづれ草』

みすず書房より、原図1963、金関氏の了解を得て転用)

|

この明治前期の利根川水系図でみる限りでも、利根川の本来の流路がわかるし、利根川支流としての元荒川こ荒川の流路の状況が明示されている図だということがいえる。

利根川河口が東京湾から銚子につけかえられた理由としては、利根川の洪水から江戸を守るために、江戸時代を通じて徐々に瀬替えをして利根川を東流させていったというのが通説であったが、『利根川と淀川』(小出博著『中公新書』昭和五〇年刊)によれば、こうである。

明治二〇年代の後半から三〇年代の前半は、足尾銅山鉱毒事件が起って全国民の目が渡良瀬川にそそがれた時期である。

そして鉱毒は江戸川下流や下利根川にも、余波として広がりつつあった。

明治政府は鉱毒水が江戸川を下り、東京府下に氾濫することを恐れ、…中略…中下利根川を主流として銚子に落す東遷物語を完結する。 |

このように結論を出されているように、利根川水系の主流は明治中期まで「東京の川」として流れていたことがわかる。

これについては、Ⅶ章「利根川のつけかえ」の項でふれたい。

ともあれ「広義の利根川」およびその河口部につくりだされた東京下町低地の存在こそ、各時代における江戸-東京の大都市形成上の重要な地域であった。

|

空からみた隅田川河口付近

3 下町低地の川 top

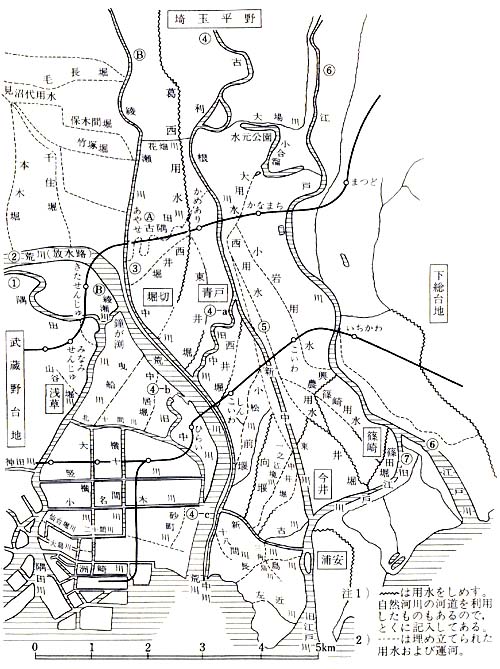

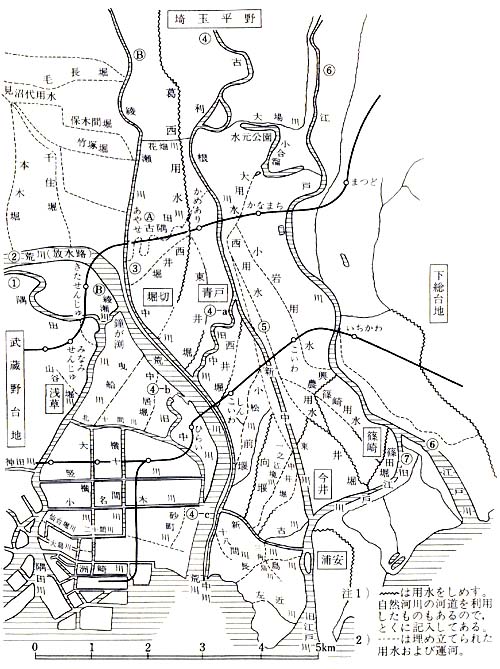

現在、東京下町低地を流れる主な川を図3で説明しよう。下町低地を流れる川は、洪水などの自然的理由で、たびたび流路が変ったことに加えて、それぞれの川の名が河川行政上の理由から、本来の自然河川の名や、放水路などの人工水路につけられた名称が何回も変えられている。

これを整理する意味で図3の現状図によって、現在の河川名を中心に、簡単にその変遷をみてみよう。

説明の順序は武蔵野台地側から、下総(しもうさ)台地側(千葉県)にみていく。 |

図3 下町低地の河川 この図の範囲は、ふつう「江東地区」と呼ばれている地区。自然の川と放水路・用水路・運河などの人工の川が入り乱れ、

河流の変化が複雑である。しかも、流路と名袮の変遷も激しい。

|

|

岩渕水門から別れた荒川(右)と隅田川(左)

小名木(おなぎ)川

|

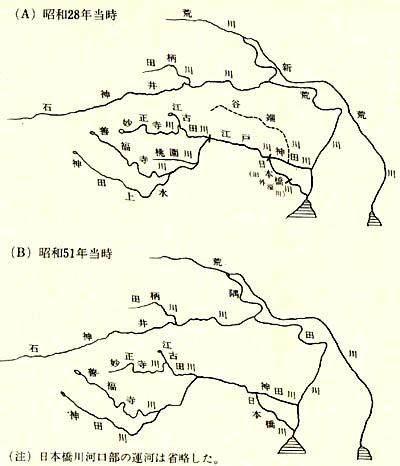

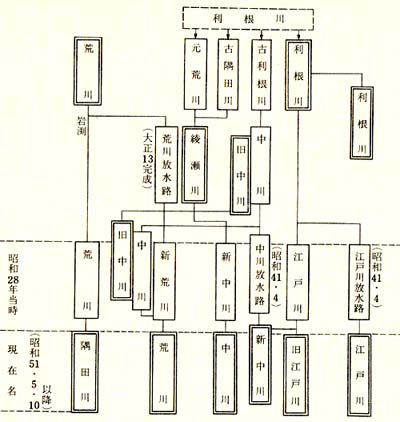

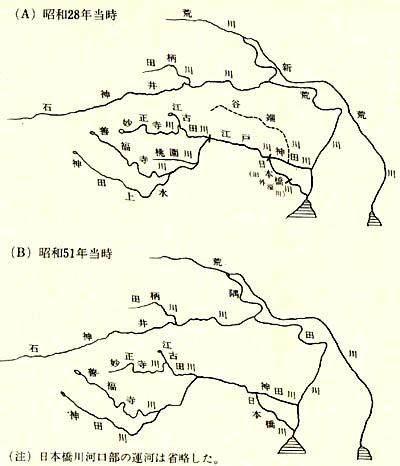

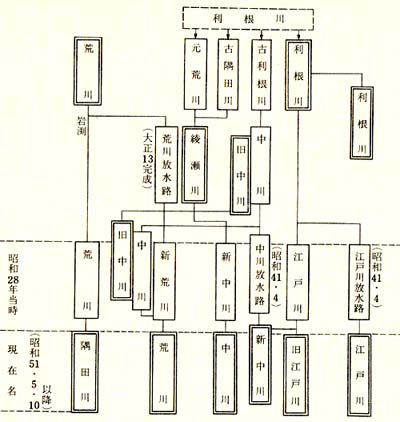

図4 下町低地の河川名の変遷

図3の古利根川河口の川の名と流路の変化を整理した図である。

荒川を例にとると、放水路ができたのが大正13年。

それが新荒川となり、現在は荒川本流となった。

二重の枠をつけたものが、現在の河川名。

|

①隅田川――武蔵野台地にそって曲流して東京の中心部を流れている川。

この墨田川が本来の荒川であった。

②荒川――隅田川の北から東側にかけて荒川が流れる。

この川は隅田川の洪水防止用に掘られた放水路である。

図4のように初めは荒川放水路と呼ばれたが、現在では荒川となり隅田川は荒川下流の支流として取扱われている。

③中川――堀切(ほりきり)付近から荒川放水路と平行して、ほぼ同時に掘られたものである。この放

水路の目的は、埼玉平野から流れてくる④の古利根(ふるとね)川と葛西(かさい)用水の下流にあたるAの古隅田川とBの綾瀬(あやせ)川が、JR・綾瀬駅付近で合流して、①の隅田川に流れこんでいたのを断ち切って、直接東京湾に流すために掘られた。

途中でつぎの④‐a旧中川と合流する。

④旧中川――旧中川は、③の中川でのべたように、古利根川の下流部の名である。

旧中川は図のように、④‐a~④-b~④‐cのように蛇行して流れていたが、中川・荒川両放水路で分断された。

現在では④‐b~④‐c間の河流は、たんなる水たまりになった。

⑤新中川――青戸付近の④-aの地点から今井まで、ほぽ一直線に掘られた④の古利根川と旧中川の放水路で、⑦の旧江戸川に注ぐ。

⑥江戸川――下町低地のもっとも東、下総台地にそって流れる川。明治時代までは利根川とも呼ばれた。

⑦の旧江戸川が本来の江戸川であったが、篠崎から千葉県市川市に江戸川放水路が掘られ、それが現在の江戸川本流になった。

⑦旧江戸川――⑥の江戸川放水路の完成により、自然河川の旧江戸川は⑤の新中川の排水路的な役割に変った。

以上の流路と河川名称の時代的変遷を整理して図化したものが図4である。

そして、現在の東京下町低地の幹線河川は、①・②・③・⑥・⑦の五本の川である。

放水路とは人工の水路を意味する用語である。

図3・4によって、自然河川の改修が重ねられて、人工水路が自然河川の名を称するようになったことがわかっていただけるだろう。

さらに隅田川と荒川の間には、図3にみるように、北十間(きたじゅっけん)川・竪(たて)川・小名木(おなぎ)川・仙台堀川・二十間(にじゅっけん)川・十間川・大島(おおしま)川・洲崎(すざき)川などの東京都心部から放射状に掘られた運河、および大横(おおよこ)川・横(よこ)十間川・砂町(すなまち)川などの、いわば道路でいえば環状線状に掘られた運河が縦横に通じていた。

また東京湾の埋立ての進行とともに、埋立地の間に埋め残しの部分、つまり水路ができ、その水路にも適当な川の名が次々につけられている。

このように「広義の利根川」河口部は、自然の川と運河が入組んで非常に多様な水系を形成している。

江戸川河口の埋立て線

4 下町低地の自然堤防 top

「広義の利根川」河口部、つまり日本最大の水系がつくりだした三角洲(デルタ)地帯は、図2からも察せられるように、洪水常襲地帯であった。 |

隅田川河口の埋立て地(手前左は月島、右は晴海の埠頭) |

ひとくちに東京下町低地と呼ばれるが、実際にはこの低地に流入する川が洪水で氾濫するたびに、その両岸に上流からの土砂が堆積して、水だけが流れ去る。

多年におよぶこの作用の繰返しの結果は、川の両岸に堤防状の微高地を形成させる。

これがいわゆる自然堤防であり、下町低地が現在のように市街地化されない以前の集落の分布は、すべてこの自然堤防上にみられた。

つまり自然堤防上に住居をつくれば、非常に大規模な、例外的な洪水以外の洪水に対して安全地帯の役割を果たしていた。

この自然堤防の分布は、前記の人為的に制御された下町低地内の五本の大水路の間に相当の密度で存在した。

「広義の利根川」に直接人間が手を出しはじめたのは、最近の約一二〇年間であり、それ以前は積極的に川を制御するという思想も技術もなかった。

このため川は「自然」にまかされ、洪水のたびごとの自然堤防の堆積と、乱流と表現すれば適切なほどの流路の変遷がみられた。

そして乱流によって新しく流路となった河川の両岸にも自然堤防が形成されていき、人間の進出が可能になっていった。

ともあれこのような過程によって下町低地の「陸化」が進んだ。

さらに下町低地の「陸化」のもう一つの原因は、河口の三角洲の成長である。

これも洪水のたびに自然堤防を成長させた土砂の“あまり”が河口部に運ばれて砂洲を大きくさせる。

この砂洲の部分、特に渚の部分が渡り鳥の天国であり、豊富な魚貝類の棲息地としても最適な条件をそなえた場所でもあった。

しかしこのような三角洲地帯の渚線は、江戸時代初期から現在までの約三九〇年間に、平均約五・五キロも東京湾の沖にむかって前進した。

近世都市江戸と近代都市東京の都市廃棄物、いいかえればゴミの処理場としての人為的陸化が続けられたのである。

こうした低地の「陸化」現象とはおよそ正反対の現象が、東京下町低地の性格を根本的に変える形で出現した。

それは東京下町低地に工場が進出し、大量の地下水の汲上げの結果としての地盤沈下である。

この地盤沈下については、後の章で改めてのべたい。

5 武蔵野台地と川 top

下町低地から武蔵野台地に目を転じてみよう。ひとくちに武蔵野台地といえば平坦な見渡す限りの「武蔵野」がイメージされるかもしれない。

しかし実際の武蔵野台地の地形は、表現する人によって異なるが、多くは“樹枝状”に谷が刻みこまれた台地と形容されているように、起伏に富む台地である。

私にいわせれば“樹枝状”以上に毛細血管のように大小の谷、ということは、大小の川によって刻みこまれた台地だといいたい。

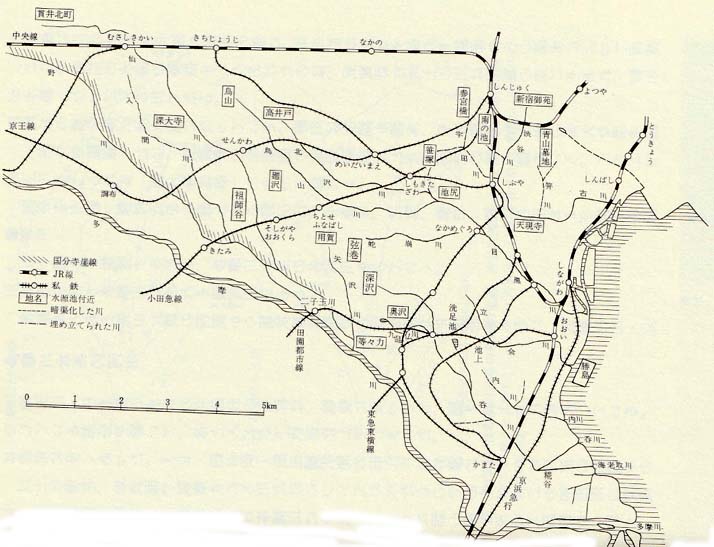

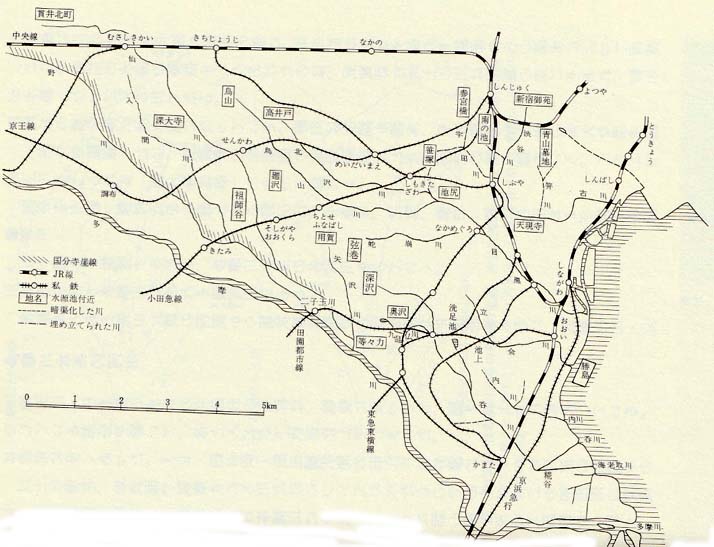

図1の武蔵野台地の姿は、いわば川の浸蝕を受けない台地の原形図であり、図5は台地が川によって削られた現状図である。

この台地上の川はどうしてできたものかを、簡単に説明しよう。

武蔵野台地の表面は関東口ーム層と呼ばれる厚い赤土の層によっておおわれている。

この関東ローム層の成分は富士・箱根火山の火山灰が堆積したものであることはよく知られている。

しかし前項のはじめにふれたように、武蔵野台地は「古多摩川」の扇状地であり、幾層かの礫層が関東ローム層の下部に、サンドイッチ状にはさまれて存在する。

その代表的なものを武蔵野礫層と呼ぶ。 |

図図5 武蔵野台地の谷 武蔵野台地を刻む谷と川。下末吉面・ 図図5 武蔵野台地の谷 武蔵野台地を刻む谷と川。下末吉面・

武蔵野面・立川面などの高さの異なる「面」の境から湧き水が出る。

その代表的なものが、立川面の北側の国分寺崖線。

(図は、貝塚爽平著「東京の自然史」紀伊國屋新書より)

|

石神井池 |

三宝寺池の湧水 |

関東ローム層は他の地層にくらべ、水を非常によく通す性質をもっている。

ローム層にしみ通った水は、武蔵野礫層の中に滞水する。

つまり関東ローム層の下部は巨大な水タンクの役割を果たしている。

そしてこの礫層は「古多摩川」の洪水によってできたものであり、決して水平的な層をなしている地層ではない。

いろいろな原因が考えられてはいるか、現象としてみると、図5の富士見(ふじみ)池、三宝寺(さんぽうじ)池・石神井(しゃくじい)池・善福寺(ぜんぷくじ)池・井頭(いのかしら)池・仙川(せんかわ)水源部をほぼ南北に結ぶ線のあたりに、滞水層である武蔵野礫層が地表に露出し、それぞれの地点から湧き水が流れだす。

この湧き水を水源として何万年の単位の時間を経て、現在みるような台地内の水系-谷が形成された。

同じような理由により、三宝寺池・善福寺池・井頭池の線から東の部分の中小河川のすべても、ローム層下の湧水を水源として発達した川と谷である。

つまり武蔵野台地からその周辺の低地に流れだす川の水源は、関東ローム層下にたくわえられた地下水の湧き出したものである点に特徴がある。

また最近の調査研究の結果、これらの中小河川は関東ローム層の原料である火山灰が堆積する前から流れていて、いま見ることのできる起伏は、もとからあった川の部分に火山灰がつもらなかっか部分たったとされる。

以上のような台地の川の特徴を念頭において、台地をとりかこむ沖積地に流れだす川を水系別にみていこう。

*KAWAつきは上等なの?

最近、疑問に思うことがあるんです。

よく「ここは何川」という看板が川にありますよね。荒川なら「ARAKAWA RIVER」というように。

でも、新潟に行った時、姫川という川かあって「HIMERIVER」一つでなってたんです。

どうして「HIMEKAWA RIVER」じやないんですか?「ARARIVER」はいわないんでしょうか。

彼氏いわく一級河川と二級河川の差じゃないかっていうんですけど。だれか本当のこと教えて。

(わたしはデングマ23・家事手伝・千葉)

『読売新聞』昭和六三年一一月一二日付の若い人々の投稿欄「DO!コンポ」より引用したものだが、これまでみた複雑な河川名の改称につぐ改称についても、日本語の表記そのものを考える上にも重要な問いかけをしている投書だと思う。 |

|

図6 荒川水系の中小河川 図6の拡大図のひとつ。新河岸川に流れる5つの小河川。

隅田川中流へ流れ入る石神井川。神田川と日本橋川が、中央線南側から中央線をくぐって隅田川河口へ流れる。

野川・仙川・入間川が、小金井辺から流れだしているが、これは多摩川水系の水源部。

|

6 荒川水系の河川 top

武蔵野台地から荒川水系に流れこむ川は、青梅市勝沼に源流をもつ入間(いるま)川支流の柳瀬(やなせ)川。

26-14

この柳瀬川に合流する、多摩湖南側の狭山丘陵の麓から流れだす奈良橋(ならはし)川と空堀(からほり)川。

以下、図6を説明する形で荒川水系をみていくと、東久留米市柳窪付近を水源とする黒目(くろめ)川とその支流の落合(おちあい)川。

練馬区西大泉・南大泉辺を水源とする白子(しらこ)川。板橋区赤塚付近を水源とする前谷津(まえやつ)川。

同区富士見町付近から流れる出井(でい)川。いずれも新河岸(しんがし)川に合流し、さらに北区岩淵で隅田川に合流する水系である。

7 石神井(しゃくじい)川と神田川・日本橋川

top

|

神田川(左)と妙正寺川(右)の合流点

|

日本橋川(左)と神田川(右)

|

この三つの水系も荒川水系として取扱われている川であるが、これらの川こそ直接、江戸-東京の市街地を流れる川であり、いろいろな意味で「東京の川」の代表的な川である。

これらの川は江戸-東京の発達とともに、流路が変えられ、あるいは名称が変えられ多彩な歴史をもっている川であるが、ここでは一応現況の紹介にとどめておく。

●石神井川

小平市の小金井ゴルフ場付近の湧水を水源とし、約二キロ下流で田無(たなし)市の最も古い集落の南を流れ、その下流で富士見池(練馬区関町)、三宝寺池(同区石神井公園)・石神井池(同区石神井五丁目)の、前述の武蔵野礫層からの三つの湧水池の水を合わせて、練馬区の中央をほぼ東西に流れ、板橋区南部を経て北区の滝野川に入ってからは、台地の川のあり方としては例外的な渓谷状の河流となり、JR・王子駅下部を流れて隅田川に注ぐ全長二五・二キロの河川である。

なお途中、練馬区光が丘に水源をもつ田柄(たがら)川を板橋区桜川で合流させている。

●神田川・日本橋川(平川)

この水系、つまり古い呼称でいえば平川を中心に、中世の江戸、近世都市江戸が成立した。

「東京の川」の中での「東京の川」ともいうべき水系である。

人間とのかかわりあいが古いだけに、特に下流部の流路の人為的な変化や川の名称の多様さは、他の川にもその例を見ないほど複雑である。

図6にみるように、この水系も他の台地の川の場合と同様に、水源はすべて武蔵野礫層からの湧水である。

第一は、三鷹市井頭(いのがしら)池を水源とする神田川(旧名神田上水)で、杉並区南部を流れて北流する。

第二は、杉並区北西端の善福寺池を水源とし、途中で和田堀公園(同区大宮)の池の水を合わせて、杉並区の北西から南東に区の中央部を流れる善福寺川がある。

この川は中野区境の富士見橋付近で神田川と合流し、中野・新宿区境を流れ中野区東部の末広橋で現在は全く暗渠化してしまった桃園(ももぞの)川を合流し、JR・東中野駅東側を経て、新宿区下落合(しもおちあい)で妙正寺(みょうしょうじ)川と合流する。

第三の妙正寺川も妙正寺池を水源とする川である。この池は杉並区上井草(かみいぐさ)付近にあったが、現在の地図では池はみられない。

ほぼ西武新宿線沿線の南部を流域として流れる川で、中野区江古田(えこだ)公園付近で練馬区から流れてくる江古田川を合流し、ほぼ南東に流路をとって、前記のように神田川に合流する。

下落合以下は、JR高田馬場駅-戸塚町-早稲田-飯田橋と、新宿区と文京区境を東流し、千代田区三崎橋より神田川と日本橋川に分流し、ともに都心部を流れて隅田川に注ぐ。

以上は現在、地表面で観察される川だけについてのべたものであるが、この神田川の支流は非常に多くあった。

JR・四谷駅-飯田橋駅間の旧江戸城外濠にわずかに河流の名残を残している部分を除いて、ほとんどが下水道化してしまった。

神田川・日本橋川水系の名部分の名称は、戦後に限っても、図7のように変化している。 |

図7 神田川・日本橋川水系の名称の変遷 神田川水系の各部分の

名称は、戦後に限っても大きく変った。神田上水・江戸川・外濠川の

3つの名前が消え、桃園川、谷端川は、完全に下水道と化した。

|

|

図8 多摩川水系と東京湾水系の中小河川 これも図5の部分図。

ほぼ中央線以南、多摩川までと東京湾にかこまれた地域の河川。

地名に、沢・谷・池などがついた地名が多いのは、川と人間の関係が深かった時代の名残である。

|

8 多摩川水系の河川 top

多摩湖のある狭山丘陵の西側か亘扇状地武蔵野台地を南北に横断する形に、武蔵村山・立川両市を経て多摩川に流れる残堀(ざんぼり)川がある。

以下図8を説明する形で、多摩川水系の各河川をみていく。

●野(の)川

国分寺市恋ヶ窪付近を水源とする野川は、小金井、三鷹、調布、狛江各市および世田谷区の玉川をつらねる「国分寺崖線」にそって流れる。

「国分寺崖線」とは、武蔵野台地南側の武蔵野段丘と立川段丘の境の線をいう。

この二つの段丘の境全体が湧水線になっていて、野川は水源も湧水、その流路も左岸の長大な湧水線が水源となっている川である。

ここで野川の水源の特徴を取上げたのは、武蔵野台地上の川は程度の差こそあれ、野川と同様に川の水源は谷頭の湧水の他に、川の沿岸をなす谷の下縁部からの湧水によって河流が養われているのを特徴とするからである。

「国分寺崖線」からの湧水地点を、武蔵野の方言では「ハケ」と呼ぶ。

小説『武蔵野夫人』大岡昇平著)の舞台が、小金井市内の「ハケ」地から展開されていることは、よく知られている。

今この「ハケ」がよく観察できる場所は、小金井市南東端にある都立野川公園にある。

●入間(いるま)川

野川の支流の一つ。JR・武蔵境駅南方の大沢付近を水源とする。荒川流域の入間川と同名である。

途中で深大寺の湧水を加えて流れ、世田谷区の喜多見の東側で野川に合流する。

用水路のような仙川 ハケ(湧水) |

等々力渓谷 |

●仙(せん)川

同じく野川支流の一つ。この川は小金井市貫井(ぬくい)北町付近を水源とする。

この自然河川は、途中の小金井市東方から武蔵野・三鷹両市にかけたあたりでは、一見すると用水路のようにみえる。

しかし京王線の仙川駅以南から、祖師谷(そしがや)の谷をつくり、世田谷区岡本付近で野川に合流する。

合流点付近から再び河流は二本になり、主流は二子玉川上流部から多摩川に流れる。

もう一つは「国分寺崖線」にそって等々力(とどろき)渓谷をつくる矢沢(やざわ)川に通じる。

●矢沢(やざわ)川

世田谷区の用賀付近を水源とする川で、この川が多摩川と合流する場所が等々力渓谷である。

渓谷になった理由は、このあたりは武蔵野台地では、一段と高い「荏原(えばら)台」の部分であることが一つの理由である。

●海老取(えびとり)川・丸子(まるこ)川

多摩川河口の三角洲地帯にはこれらの川があるが、比較的早くから運河化されてしまったので、自然河川としての特徴はさしてみられない水系である。

多摩川水系をみる場合に、もっとも混乱するのは、海老取川などの三角洲の川と、台地から流れ出す自然河川と、それらに非常に入組んだ形で、多くの灌漑用水路・上水路網があることである。

この地域の水利用の状態は、自然と人工が一体になった形で存在する。

この用水路網については、後に改めて取上げることにする。

9 中小河川 top

さきにもふれたように、この場合の中小河川とは、台地から直接東京湾に注ぐ川をいう。

再び図8をみながら多摩川河口部の北側、つまり羽田空港付近から北にむかってみていこう。

●呑(のみ)川

この川は世田谷区の深沢を水源とする呑川源流と、その南の奥沢の浄真寺-九品仏(くほんぶつ)で有名な境内の湧水池を水源とする九品仏川が、田園都市線・緑が丘駅付近で合流。

その下流で、大田区南千束の洗足(せんぞく)池を水源とする川を中池上付近で合わせて、西蒲田-蒲田と流れ、糀谷(こうじや)付近で二分して、南は海老取川、北は呑川に分流して東京湾に流入する。

●内(うち)川

呑川河口の西北方、約八〇〇メートルの所に河口がある。この川は比較的短い川(一・五五キロ)で、水源は大田区西馬込辺にある。呑川・内川ともに武蔵野台地上では一段と高い台地面、前述の「荏原台」から流出している川である。

●立会(たちあい)川

この川は目黒区碑文谷(ひもんや)一丁目付近を水源とする小河川である。

田園都市線・荏原町駅付近からJR・大井町駅の南を経て、大井競馬場やオートレース場のある埋立地の勝島の出入口にあたる新浜川橋北づめで海に注ぐ。現在では東京湾に通じる運河といった方が適切である。

●目黒(めぐろ)川

目黒川は図8でみるように、前にのべた神田川に匹敵する中河川である。水源はさきの多摩川水系中の仙川の東方約一・五キロメートルの世田谷区北烏山付近から流れ出し、粕(かす)谷-船橋-若林-池尻間の烏山(からすやま)川と、上高井戸-北沢上象徳寺-池尻間の北沢(きたざわ)川が池尻で合流する。

さらに、もう一つは駒場付近からの小川を池尻で合わせ、以下目黒川と名を変えて、大橋を経て東横線・中目黒駅付近で、世田谷区弦巻(つるまき)付近を水源とする蛇崩(じゃくずれ)川を合流し、目黒橋以後は山手通り=環状六号線と平行して流れる。

JR・五反田駅南から、山手線・新幹線・東海道線各線の下をくぐり、品川区の昭和橋を経て東京湾に注ぐ。 |

有栖川記念公園の池

|

●古(ふる)川

古川の水源はおおよそ四つある。

一つは新宿御苑内の池を水源とする渋谷川。

一つは明治神宮内苑の「南の池」を水源とする“南の池川”で、原宿駅から竹下通りを流れた川だった。

一つは代々木公園の西側の道路の下になってしまった宇田(うだ)川である。この宇田川は明治神宮内苑「北の池」-参宮橋の小さな流れと、西原町辺に水源をもつ川が、代々木八幡付近で合流し、宇田川町の通りの下を経てJR・渋谷駅西で渋谷川と合流する。

こうして三つの川を合流させた渋谷川は、天現寺付近で港区に入る。

ここで青山墓地付近を水源とする笄(こうがい)川(墓地下-霞町-広尾橋-天現寺の線の河流)を合わせて以下古川となり、南麻布-三田-JR・浜松町駅の南側から東京湾に入る。

この古川水系の川は妙な川で、“南の池川”や宇田川や笄川などはすべて道路の下に下水道化してしまい、河口から天現寺までは高速道路でフタをされてしまったにもかかわらず、新宿御苑の水源と、明治神宮内苑の水源はほとんど湧水としての原形を保っている。

特に明治神宮の「南の池」の水源である「清正の井」などは、四季を通じて清冷な水が湧き出している。

武蔵野台地の川の水源の状態を観察するには、最も手近なものである。

10 東京の遺跡 top

これまでみてきた川を中心とする東京の地形の中で、人間がどのような場所に、どのように生活していたのであろうか。

昭和五一年三月と八月に、東京で最も古い時代の遺跡・遺物があいついで発見された。

場所は例の「東京ゴミ戦争」の“戦場”になった東京都杉並清掃工場建設予定地(現在はこの工場は稼動中)である。

この予定地は井頭池を水源とする神田川流域の杉並区高井戸東で、井頭池から約五キロ下流の地点である。

出土品は約二万五〇〇〇年から三万年前のものと推定される三点の石器で、同時にバーベキューをやったと推定される、火に焼けた礫群(砂岩と柱石の礫)の遺跡も発見された。

その前年の八月には、野川流域の小金井市前原で、これもバーベキュー跡と推定される遺跡が発見されている。

現在の考古学の発達は、遺物の出土層の年代や、遺物自体の年代測定法が非常に進歩したため、より具体的な編年が可能になりつつある。

考古学の時代区分によれば、高井戸東、小金井前原両遺跡の属する時代は、無土器文化時代として扱われる。

都内のこの時期の遺跡は現在約四〇ヵ所が知られている。

それに続くものは縄文文化時代であり、この時代はさらに五期に分けられる。

東京の区部の範囲だけでも、縄文早期に属する遺跡は約五〇ヵ所、前期に属するものが約六五ヵ所、中期のものが約一八〇ヵ所、後期・晩期のものが合わせて約九〇ヵ所も知られている。

さらに縄文文化に続く弥生・土師(はじ)遺跡は、合わせて約一四〇ヵ所が知られている。

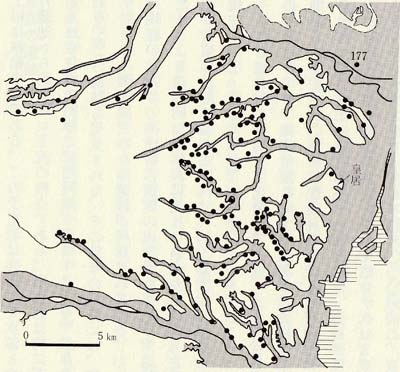

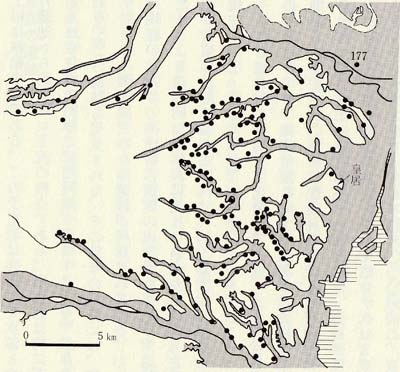

図9 東京の遺跡分布図 図は、縄文時代中期の分布図だが、

弥生時代の遺跡も多くは、この黒丸の地点に重なり、

同じ谷筋に連続して分布している。縄文・弥生時代の人々は、

この図のようにほとんど、谷筋・川筋にそって生活していた。

(図は『千代田区史』より) |

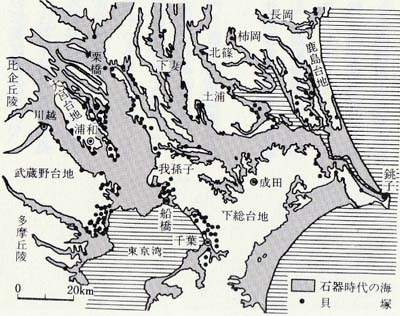

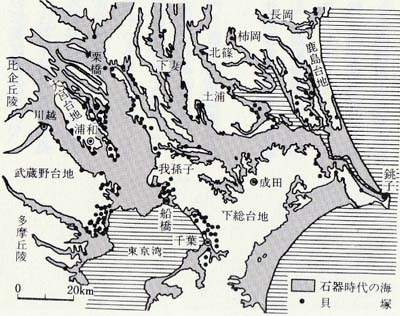

図10 海進期の関東地方縄文時代の初期の地形。分布する貝塚の中に、暖海性の貝が含まれている。現在の利根川流域の大部分が、

暖かい海だった時代があり、貝塚の分布が当時の海岸線を示している。

(図は小出博著『利根川と淀川』中公新書より) |

これらの各時代・各期の遺跡分布図をすべて紹介すれば、東京の地形と遺跡との関係がより明らかになるのだが、ここでは今から約五〇〇〇年前の、東京の遺跡のあり方の一端を図9で紹介する。

なお、無土器文化の時代は、氷河期の終末期で気候はなお寒く、縄文早期-前期-中期の間に気候は次第に温暖化し、海が内陸部奥深くまで入りこんだ時期であった(図10参照、資料は古いが海進最盛期を示す図である)。

図10当時の海岸線は、だいたい武蔵野台地はじめ、図の中の台地の麓あたりにあったと推定されている。

そしてこの時期以後、徐々に海岸線は後退し現状のようになっていった。

図9を一見して気づくことは、遺跡の分布がいずれも谷筋にそっていることである。

例外的に空白な部分は皇居を中心とする麹町台地をめぐる谷筋である。

これは旧江戸城工事による原地形の破壊と、現在でも自由な発掘調査ができないことの二つの理由による遺跡分布における真空地帯である。

このことは、他の時代・時期の遺跡分布図にも共通な現象である。

11 遺跡分布の特徴 top

繰返しになるが、縄文文化時代全期と、弥生・土師文化の各時代の、図9の範囲での遺跡分布の特徴は、海進・海退期の海岸線の位置がどうであれ、ほとんど例外なく、台地に刻みこまれた谷にそって分布している。

従って同じ地点に各時代の遺跡が重なりあって発見されることも、ごく普通の状態といえるほど多い。

つまり原始・古代人の生活適地は、無土器文化の時代をも加えれば約三万年も変化しなかったということになる。

少なくとも縄文から弥生時代までの約一万年間は、彼等の生活の場は台地内の毛細血管状の谷間に展開されていたということができる。

これらの多数の遺跡の出土品の中には、多くの海産の貝、魚、海獣の骨が淡水産の貝類や陸上動物の骨などと混じって発見されているし、谷口(海)から何キロも上流部で漁撈(ぎょろう)用の網に用いられた軽石、土器などで作られたウキやオモリが発見されている。

また同じく主に陸上動物の骨や角で作られた、漁撈用のモリや釣針なども非常に多く発見されている。

彼等がなぜ谷筋を生活の場にしなければならなかったかといえば、第一は飲み水が確保できること。

第二は人間の飲み水は同時に野獣の水呑み場であり、野獣の狩猟は彼等の生活圏の中で可能であったこと。

第三は河流にそって移動することは、台地上を移動するよりはるかに安全であり早くもあったこと。

第四は洪水や高潮の被害を受けにくい場所だったことにある。

さらに食糧の確保の面になると、恒常的な収穫ができる貝類の採取。

釣や網の使用による魚類の収穫とその運搬のための河流の存在は、彼等の文字どおり“命の水”であったことであろう。

図9より一時期前の縄文前期の遺跡の中で、すでに丸木舟が発見されている例も知られている。

図9の177番の遺跡は足立区江北橋付近のもので、この時期の沖積低地における唯一の遺跡である。

ここは前述の自然堤防上に発見された遺跡であり、台地内の谷に集落をもった人々の前進基地としての役割をもっていたものである。

つまり武蔵野台地を本拠とした繩文人は、非常に河流の利用に長じていた人々ではなかったかという推定ができる。

また武蔵野台地を刻む毛細血管状の谷という特徴的な地形は、見方を変えれば異なる水系が近距離に隣り合っている、ことを意味する。

従って水系ごとに集落なり種旅が孤立することなく、より大規模に、また広範囲に協同作業を行うことが可能であったとも考えられる。

これが武蔵野台地、特にその東部に遺跡の数が多い、つまり人口が多かったことの大きな理由でもあっだろう。

12 農耕的狩猟(漁撈) top

文化史の一般論では、社会の発展段階は、採取経済-狩猟経済-農耕経済といった順で進歩をとげたとする。

しかし農耕経済というものを考えなおすと、食糧となるべき植物を栽培し、それを収穫する生活様式にほかならない。

栽培・収穫までには一定の期間があり、いかなる原始的あるいは粗放な農耕者でも、種まきと収穫時にはその土地に居合わせなければ農耕経済は成立しない。

だが川を中心とした生活者の場合、これまで見落されていた食糧の定期的収穫法がある。

それはサケ・マス類の回帰性をもった魚の収穫である。

現在ほど川が汚染されていなかった明治・大正期には、利根川流城にサケが回帰することはごく普通の事柄であった。

現に昭和五一年に一一月には、江戸川でサケが釣れてニュースになっている。 北海道では熊がサケを捕獲している。

熊がやれることを縄文人がやれなかったいわれはない。 |

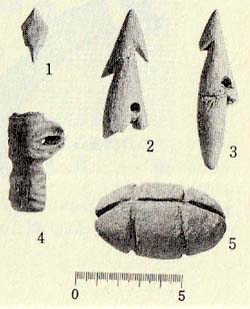

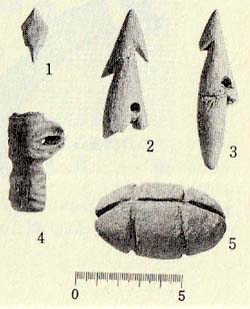

日本丸西貝塚出土品(1牙鏃、2・3銛、

4腰飾、5土錘)(『千代田区史』)

|

台地の谷にそった縄文遺跡から、多くのウキやオモリが発見されるのは、あるいはサケ・マス類をとるための網に使ったものかもしれない。

イネ・アワ・ヒエ・ムギなどの穀物と、サケ・マス類の栄養価は比較するまでもあるまい。

つまり台地内の川ぞいの人々は、定期的に回帰してくる魚を定期的に収穫していたとしたならば、これは明らかに農耕的であり、定着的な採取あるいは漁撈経済だということができよう。

また表現を変えれば、一種の牧畜だといっても差支えあるまい。

残念ながらサケ・マス類の骨は貝塚の中からも、まだ確定して発見されていない。

煮れば骨まで食えるこの類の魚の特徴がこの場合、マイナスの要素になっているようである。

海魚特に鯛の骨などは相当小さい骨でも発見されているのを実見している筆者にとって、特にその感が深い。

* 昭和五三年にこの本の前版が刊行された直後から、「東京の川にサケを呼びもどそう」という市民活動が、それこそ堰を切ったようにはじめられた。

そうした関係者の多くから、この項に関係したいろいろな問合せを受けたことも、なつかしい思い出である。

また“農耕的狩猟”については、われなから大胆な仮説を提供したつもりだったのだが、これもサケの場合と同じように、縄文時代に農耕や“牧畜”をやっていたことを証明する遺跡の発見が、次々に報じられはじめた。

それは東京地方に限らず相当広範囲にわたっていることも、つけ加えておこう。 |

top

****************************************

|

図図5 武蔵野台地の谷 武蔵野台地を刻む谷と川。下末吉面・

図図5 武蔵野台地の谷 武蔵野台地を刻む谷と川。下末吉面・