|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章 Ⅳ章 Ⅴ章 Ⅵ章 Ⅶ章 Ⅷ章 Ⅸ章 Ⅹ章

Ⅲ章 中世の江戸湊

1 江戸氏の登場 top

浅草の地にあった勢力が、湊を江戸に移した経過は、すでにみてきたとおりである。

しかし実際に浅草なり江戸にいた勢力の具体的な有様は現在まだ不明な点の方が多い。

江戸湊の支配者の名が正史に登場するのには、『吾妻鏡』(巻第一)の治承四年(一一八〇)八月二六日を待たなければならなかった。

その具体的な名は、秩父流平氏の一族として江戸湊を支配していた江戸太郎重長である。

彼の居館は現在の皇居東御苑(旧江戸城本丸)にあったと推定されている。

江戸重長によれる前に、「東国」平氏の主流であった表2の秩父流平氏の略系図をみればわかるように、秩父氏一族は、いずれも荒川(入間川)流域にそって勢力をもっていた集団である。

これは荒川を溯行していった集団が、一二世紀末になると、上流部の秩父氏が主に鉱産物(銅・朱など)産地を把握し、中流部の河越氏が農産物と労働力を、河口の江戸氏が荒川水系を中心とする流通機能を分業で担当する形で、その勢力を発展させていったとみることができる。

つまり古代渡来人によって建立された浅草観音は、この時期になると秩父流平氏によって維持されていたともいえよう。

治承四年八月二六日の時点での江戸重長は、反頼朝軍の武将として登場する。以下『吾妻鏡』の記事を中心に、頼朝と江戸重長の関係をみていこう。

頼朝は石橋山合戦に敗れ、一旦安房(あわ)に逃げる。

だが安房に入ってから、たちまち勢力を盛り返し、伊豆から“逃亡”してから約二〇日後の九月一七日には、下総(しもうさ)国府(現市川市)――「広義の利根川」の東岸の台地――に、一万余の大軍の将として武蔵進出の機会をねらうまでになった。 |

|

2 頼朝の敵前渡河 top

だが対岸の武蔵野台地側には重長がいるため、容易に渡河を決行することができなかった。

頼朝としては一刻も早く江戸湊を経て鎌倉に入りたかったのだが、重長の態度が明らかでないため一〇月二日まで、約半月以上も市川に足止めさせられた。

この間に江戸氏の支族である葛西・豊島・足立氏などの東京下町低地の豪族たちに仲介を頼んだり、いろいろな政治的な手を打ったが、もはや事態は遅滞を許さない状態になった。

そして一〇月二日、頼朝は江戸湊をさけて、浅草方面に渡河点を見出し“敵前渡河”を決行する。

当日の『吾妻鏡』には、頼朝方は主に千葉氏の舟団を利用し、葛西・豊島・足立氏の先導により、「精兵三万余騎」の大軍を太井(ふとい、現江戸川)、隅田両大河を渡河させ、「隅田宿」についた。

頼朝の「隅田宿」進出の結果は、事態を一変させ、一〇月四日には秩父流平氏一統は頼朝の陣に降った。

同日の『吾妻鏡』は次のように書いている。

畠山次郎重忠、“長井渡”に参会す。河越太郎重頼、江戸太郎重長又参上す。此輩、三浦介義明を討つ者なり。

(“ ”引用者) |

その後、頼朝は「隅田宿」から「長井渡」を経て、王子付近から武蔵野台地に上り、天沼(杉並区)-府中を通り鎌倉に進んだ。

これを一三世紀後半に成立したといわれる『源平盛衰記』(第三二巻)でみると、頼朝の市川滞陣中の情勢について、頼朝は、江戸・葛西の一類は衣笠(三浦)で敵対したものであり、味方として信頼できないから、一両日の間、市川で上野・下野からの軍勢を待った上で、「渡瀬をめぐりてうちのぼらん」と主張したが、彼の幕僚はその時間的余裕のないことを進言し、江戸・葛西に浮橋をつくらせ、早急な渡河を主張する。

そして「在家をこぼちて“浮橋をよの常に渡し”」「武蔵国豊島の上、“滝野河、松橋”」に上陸したとある。

次に一五世紀前半ころ成立したといわれる『義経記』(巻第三)では、

「此河の水上は上野国刀根庄(中略)末に下りては在五中将の墨田河とぞ名付けたる。海より潮さしあげて、水上には雨降り、洪水岸を浸して流れたり」と隅田川(利根川)を形容し、頼朝はその陣に投降した重長に対して、

「江戸太郎“八ヶ国の大福長者”と聞くに、頼朝加勢、武蔵国王子板橋に附けよ」と命じた。

重長は千葉氏と葛西氏の助力を受けて、彼等の知行所(今井・栗川・亀無・牛島)から、

海人の釣舟を数千艘上(あげ)て、石浜と申すところは江戸太郎が知行所なり。

折節“西国船”の著 きたるを数千艘取寄せ、三日がうちに浮橋を組んで、江戸太郎に合力す。

…中略…さてこそ 太日(ふとひ)、墨田(すんだ)打越えて、板橋に著き給ひけり。 |

という経過を記している。

公的史料としての『吾妻鏡』と、この時点より約一世紀後に成立した『源平盛衰記』および約二世紀半を経過した時点にできた『義経記』の記述をそのまま同列において取扱うことには抵抗があるが、以上の三点の記録を総合してみると、次のようなことがいえるだろう。

|

石浜と隅田川(『江戸名所図会』)

|

3 「隅田宿」と浅草 top

第一は「広義の利根川」河口を境に、千葉系と江戸系の水上勢力の対抗関係があったこと。

第二は少なくも『盛衰記』『義経記』の時代になると、この河口はそれぞれ数千艘の釣舟と西国船が集散していた湊であったこと。

第三は前述のようにこの河口に面する低地は相当に陸化していて、民家をこわして浮橋ができるくらいの住民をもった所領を支配する小豪族が成立していたことがわかる。

第一に関していえば、いみじくも頼朝が重長をさして「八ヶ国の大福長者」と表現しているように、江戸氏は武家としての性格よりも、むしろ水上通運業者として東京湾に君臨していた存在であったことを物語るものである。

一般的には武家の勢力状況を形容する際は、その血脈や出身地などを明示するのが普通である。

「八ヵ国の大福長者」とは武家勢力に対する形容としては、非常な異例である。

「八ヶ国の大福長者」の富の源泉は、関八州または江戸湊を中心とする経済圏の中心的機能を認めた表現とみることができる。

この江戸氏の実力の故にこそ、頼朝は武蔵上陸に苦しい接渉と時間を費したのである。

第二に関しても同じことがいえる。

それぞれ数千艘の釣舟と西国船の実数は、正史における頼朝軍の「精兵三万余騎」とともに、大分割引いて考えなければならないが、ともあれ西国船の存在は、『義経記』成立当時の活発な海上交通事情を反映した“時代的表現”だとしても、なお十二分に注目するに値する。

第三の当時の下町低地の状況、特に頼朝軍の渡河方法と「隅田宿」の位置について考えてみよう。

|

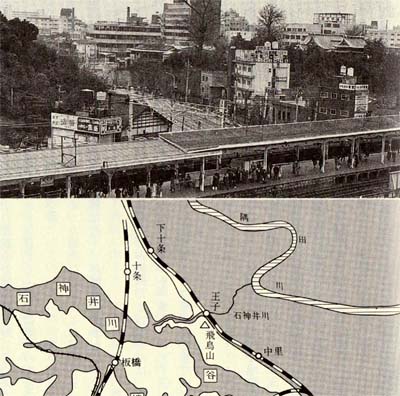

王子神社

4 隅田宿の位置 top

『吾妻鏡』でみる限りでは、頼朝軍は、太日・隅田川を渡り「隅田宿」についてから、改めて「長井渡」を経て武蔵野台地に入る。

その経路は少なくも「隅田宿」までは舟を利用したことになっている。

だが「隅田宿」に接続する「長井渡」に畠山重忠が「参会」したという記事は、「隅田宿」と武蔵野台地間に「長井渡」と呼ばれる水路があったことをしめす。 |

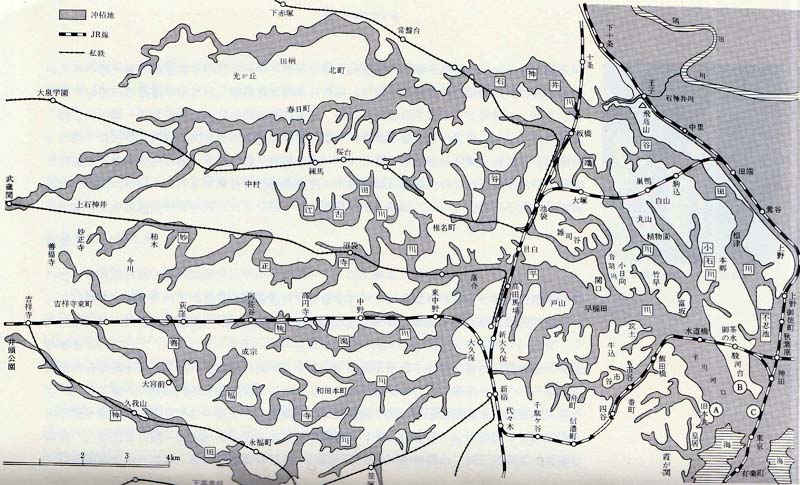

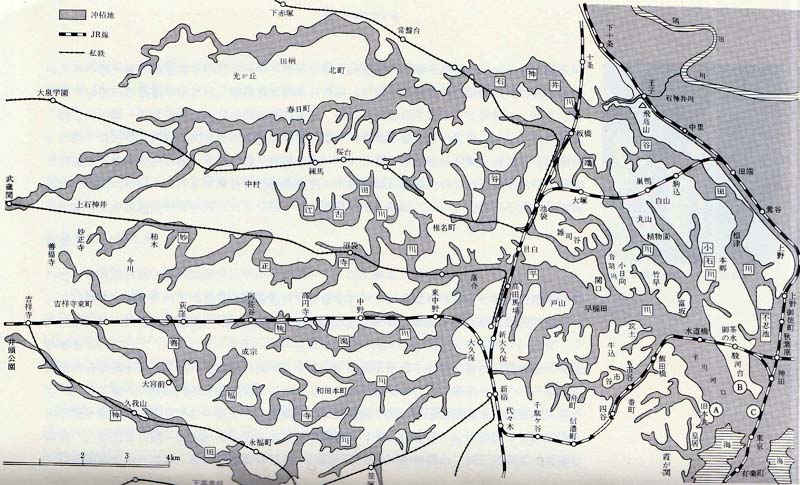

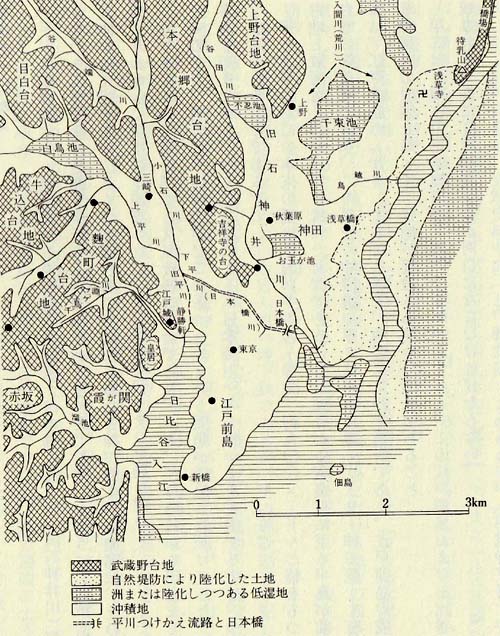

図13 頼朝の渡河コース 下総台地と武蔵野台地の間の巨大なデルタ地帯。ここに自然堤防が連続する。古くは正倉院文書にある葛飾郡大島郷の戸籍に記載された人々の生活の場。

中世においては葛西氏、豊島氏などの武士の勢力の場であった。

理由は水田耕作の最適地だったことによる。

頼朝は下総国府から隅田宿まで、できるだけ川を渡らず、

自然堤防上を“敵前渡河”したと推定する。

|

『盛衰記』によれば、「隅田河原」まではさきに引用した「渡瀬をめぐりて」つまり、主に自然堤防上を迂回する形で渡河部分を最小限にとどめるコースをとっだものであり、「隅田河原」以後は、浮橋をつくらせて滝野川に至ったとする。

『義経記』の場合は全コースが江戸氏と千葉・葛西氏などが協力して、江戸氏の知行所石浜を中心に、浮橋をつくり渡河させたことになる。

三者に共通なことは、頼朝軍が「隅田宿」=「隅田河原」=「石浜」を経由して滝野川に上陸したことである。

ここで以上の三つの地名を再検討してみると、この三つの地名はいずれも同一なものと推定される。

理由は前章の「隅田川と浅草川」の項でのべたとおり、下総国側からみれば浅草観音を中心とする微高地は「隅田宿」にほかならないからである。

当時の河流は荒川(入間川)下流部が、さきにしめした模式図Aの状態で流れ、荒川本流(利根川)がBの河流をとり、太日川(当時は渡良瀬川下流)がCの河流に該当する状況にあったものと考える。

あるいはまた、当時浅草と向島は地続きであったかもしれない。 つまり「長井渡」とは浅草(石浜)-水ノ輪-金杉-中里-王子滝野川の武蔵野台地北東端にそった入間川水路であった。

頼朝がこのような経路をとるにいたった理由は、繰返しになるが最後まで江戸氏を警戒した結果であった(図13参照)。

なお上陸地点とされる石神井川河口の滝野川という川の名は『吾妻鏡』の時点ではみられず、『盛衰記』以後の時点で現れる。

この石神井川と滝野川については、後に改めてふれる。

さらに特徴的なことは、「隅田宿」や「石浜」は史料にみえるが、その中心的存在である浅草寺の名は、正史において徹底的に無視され続けた。

公的史料による浅草の初見文書は頼朝が武蔵上陸を果たした翌年の『吾妻鏡』の治承五年(一一八一)七月三日の条とされる。

内容は鶴岡八幡宮の新規造営について、「武蔵国浅草の大工 字は郷司なるもの」を鎌倉に呼びよせた記事である。

浅草寺の寺大工を八幡宮造営に召集したもので、間接的には浅草寺の存在はわかるが、寺そのものは無視された。

つまり投降者の精神的支柱は記録の上で抹殺されなければならなかった。

5 中世渡来人の配置 top

頼朝は鎌倉幕府を開き、新しい秩序をうち立てていった。これを江戸の場合でみると、江戸氏の「大福長者」としての役割を解体することにあった。

より直接的にいえば、荒川流域に展開された秩父流平氏の根だやしであり、江戸氏にかわる通運業者の導入にあった。

つまり幕府は江戸氏の江戸湊水配者と武家という両立していた役割を分断し、ただの武家、いわゆる御家人化する措置をとったのである。

新渡末人は摂津国池田(尼畸の後背地)にいた矢野氏一族であり、江戸氏の監視を兼ねて浅草と江戸湊の中間の、江戸前島に配置された。 |

日本橋川沿岸にみる谷田川河口付近

|

具体的にいえば現在の中央区日本橋室町一帯の旧石神井川河口近辺である(図12参照)。

この地を領した矢野氏は、以来約七〇〇年、鎌倉時代はもちろん、江戸時代になっても徳川幕府から大きな特権を認められ、明治維新まで連綿と「八ヶ国の大福長者」を超す「東国三十三ヵ国」の物資はもちろん情報を含めた流通業者兼職人および芸能の元締めをかねた存在として続いた。

こうした関係は全国的に実施され、御家人の列島規模での大移動、例えば江戸近傍の島津・赤塚氏や下野(しもつけ)の那須氏などの九州移住とその土着などが知られているように、頼朝から始まった“中世”は、直接の土地支配者およびそれぞれの職能集団の大移動期の幕あけでもあった。

6 江戸氏の内陸部進出 top

“一般の武士”化していった江戸氏は、その本家の畠山重忠・重保親子が殺された頃から、武蔵野台地に刻まれた谷にそって台地内に分散せざるを得なくなった。

重保から三世代後の成仏重長の七人の子供はそれぞれ支族として武蔵野台地に散っていった。

長男は江戸(皇居辺)に、二男は喜多見へ、三男は丸子へ、四男は六郷とそれぞれ多摩川水系をたどりその在所名を名乗って自立した。

同様に五男は柴崎、六男は飯倉と古川水系に移り、七男は目黒川水系をたどり渋谷氏を名乗った。

本家の江戸氏そのものは、『吾妻鏡』の弘長三年(一二六三)七月一三日の条を最後に、その消息は絶えてしまう。

しかしこの七家はそれぞれ分派しながら、さらに武蔵野台地内に存続しつづける。

応永二七年(一四二〇)五月九日付の熊野の御師の“権利書”の中に、「武蔵国江戸の惣領の流」として、次の苗字(地名)を書き立てたものがある。

それによると、

「六郷殿、渋谷殿、丸子殿、中野殿、阿佐谷殿、板倉殿、桜田殿、石浜殿、牛島殿、大殿、国府方(麹町)殿、芝崎殿、鵜本殿、けんとう院、金杉殿、小日向殿、このほか庶子多く御入候、原殿一跡、蒲田殿一跡」(「郡智神社廊之房江戸の苗字書立」紀州潮崎・米良家文書)とあり、江戸湊からその周辺と、中小河川ぞいに支族が分散していった状況をよく物語っている。

この地名の分布をみると、「江戸惣領の流」一族は、現在の東京区部の相当な範囲に分布していたことがわかる。

7 争乱期の関東 top

この江戸氏の武蔵野台地を中心とする分散現象の背景は、単に江戸重長が頼朝からにらまれた結果などではなく、「東国」の範囲が「広義の利根川」の境界を越えて、東北地方まで北上したことと深い関連がある。

すなわち関東は鎌倉幕府の崩壊-建武中興―室町幕府の成立という一連の政治的変動の過程で、室町幕府の勢力圏の一部に組み込まれた結果、京都政権の動向とともに関東も変動し、また関東自体が広範な利根川流域を中心に諸々の勢力の争いの舞台になった。

ここで取上げる関東の争乱期は、貞和五年(一三四九)、足利尊氏の子の基氏が関東管領として関東に派遣された時に始まり、永禄七年(一五六四)に戦国大名としての後北条氏が鎌倉・古河公方勢力を、ほぼ制圧した約二一五年間の期間をさす。

そしてこの期間を大別するとつぎのように区別できる。

第一期……関東管領勢力の室町幕府からの独立期。

中央集権的存在そのものである幕府機構の中で、関東管領制度ははじめから異質のものであった。

そもそもこのような旧鎌倉政府の遺構ともいうべき“機関”ができたのは、足利尊氏・直義兄弟の抗争と、その収束のための妥協の産物であった。

初代管領は尊氏の子の基氏がなり、その後、持氏まで四代続いた。

この期間に、関東管領の勢力は当時の関東地方の生産力の向上に伴って、独自のものに成長していった。

つまり関東管領は関東土着の勢力の増大によって、室町幕府に対してより独立的なものになっていった。

第二期……関東管領(鎌倉公方)勢力の分裂期。

前期のような状態の中で、将軍継嗣の問題が起こったことと関連して、幕府は関東管領の人事を関東側勢力の意向を無視して実施しようとした。

しかし現地の鎌倉側では、無条件に幕府からの“天下り人事”を承認することはなかった――それほど関東の勢力は強くなっていたのである。

こうした将軍人事問題をめぐり、関東管領の支配は、人的関係においても、地域的にも二分される結果になった。

すなわち幕府に対して独立的勢力になった関東管領勢力は、それゆえにさらにその内部に独立的勢力を発生させ、ついに利根川対岸の古河に「古河公方」と呼ばれる勢力を実現させた。

第三期……戦国時代のはじまり。

鎌倉公方側の内部分裂および両公方を含む旧勢力の衰退――戦国大名としての後北条氏勢力の台頭による、両公方勢力の敗退期。

関東におけるこのような時期区分は、列島と大陸・半島との国際関係の変化の忠実な反映でもあった。端的にいえば

第一期は、はじめは主に朝鮮に対し、のちには中国に対する第一次の“倭寇”が盛んだった時期であり、

第二期は、足利義満による日・明公貿易時代に相当し、

第三期では国内はいわゆる戦国時代になり、対外的には再び中国大陸に対する第二次“倭寇”現象がはじまり、一旦は盛大になるが、明側の防備力の充実とともに鎮圧されていっか時代であった。

ここで念のため“倭寇”現象を定義すれば、その本質は私貿易・密貿易であり、より直接的にいえば朝鮮・中国側からみて、日本側からの日・朝・中国人を含む海賊集団とみられたものの総称であり、政府間の公貿易以外の民間人による貿易行為に、武力による示威・行使が伴ったものであった。

このような事情は、関東の主要港であった江戸湊を中心とする流通関係に影響を与えずにはおかなかった。

政治的中心である鎌倉港に明国船が多く入港していたことは、よく知られているが、関東の経済的中心地としての江戸湊に視点を限ってみても、すでに第一期の末期の丞寧四年(一四二二)、鎌倉公方側の実力者・上杉憲実が利根川中流部の足利に創設した足利学校には、宋版図書の大量輸入と、足利学校で製作された刀剣類のこれまた大量輸出という例が知られている。

この時代になると江戸湊は関東の中心湊としての役割から、東北日本つまり“みちのく”の最南端の湊としての役割をもつに至った。

江戸湊には関東一円および“みちのく”産出の硫黄や鉱産物が集荷された。ちなみに日・明貿易における日本の輸出品の双璧となったものは、刀剣と硫黄であった。

もちろん江戸湊から直接、明国に輸送されたという公式記録はないが、これらの輸出品は江戸湊から明国向け輸出港まで、舟運によって輸送されたことはいうまでもない。

関東の争乱は、農耕地、水田耕作地の確保と拡大を絶えず念頭においていた、いわゆる水平指向の在地土豪層を、いくつかの河流・流域ごとに組織し、流通関係の確保をねらうより大きな勢力の争いであった。

終局的には、第二期の利根川をはさんで対立した鎌倉公方勢力と、古河公方勢力の成立という大規模なものになっていく。

8 第二次中世渡来人 top

この過程は、前項の三期の時期分けの内容のとおり、幕府からの関東側の独立、関東側自体の分裂、さらにそれぞれの内部勢力の独立といった順に、次々に実力者層が争乱の前面に当事者として登場し、争いが続けられた点に、中世という時代的特徴がよく現れている。

これを前項の第二期、つまり鎌倉・古河両勢力の対立期に、江戸湊を支配した太田道灌の場合でみてみよう。

建長四年(一二五二)、北条氏の執権体制としての鎌倉幕府の将軍に、はじめて宗尊親王が起用された。

頼朝からかぞえて六代目である。この親王将軍の介錯人(後見役)として、丹波国上杉庄の住人・上杉重房が同道した。

この上杉重房の家臣の太田資国(丹波国五箇庄)もまた重房に従って関東に移住した。

のちに東房の孫娘が足利尊氏らを生んだため、上杉氏は関東の武士群の中で一躍して主流派になった。

上杉氏はやがて扇谷上杉・犬懸上杉・山内上杉の三家にわかれ、関東管領が将軍の呼称である「公方」(くぼう)を名乗るようになると、三家の上杉氏自体が「管領」となり、上杉氏の家令層(近世大名の家老に相当するだろう)は、それぞれ「管領」家の「執事職」となった。

扇谷上杉氏と太田氏の場合も、その例外ではなかった。このような一連の呼称の“水まし”現象は、やはり貿易の盛行に伴う対外的影響を考慮した結果とも考えられる。

ともあれ道灌は資国からかぞえて六代目であり、関東先住者からみれば、これまた渡来人の子孫にほかならなかった。

これもまた頼朝によってはじめられた中世の人々の大移動の一例でもあった。

鎌倉から古河公方が分裂した当時は、鎌倉公方を補佐すべき家系の扇谷・山内両上杉氏の当主はともに幼少であり、必然的に太田氏および山内上杉の執事の長尾氏が実権を握る事態になった。

なお犬懸上杉氏は両勢力の分裂の際の内紛によって応永二四年二四一七)にすでに滅亡していた。

9 太田道灌と江戸 top

室町幕府は鎌倉公方側を後援し、利根川上流部と、古河の上流の渡良瀬川流域および北武蔵の要地のそれぞれに、山内=長尾勢力を配置し、荒川中流から河口にかけて、つまり入間川流域の川越、荒川本流の古河対岸ともいうべき岩付(岩槻=いわつき)、荒川下流の上総・下総に対抗する地点としての江戸などの要地に、扇谷=太田氏の配置(築城)を命じた。

太田氏はかっての秩父流平氏の勢力範囲の防衛をまかされたともいえる配置であった。

再三のべるように、この時代になっでも、利根川は依然として関東地方の二大勢力の境界線としての役割をもっていたのである。

この場合の境界線の意味は、利根川河流の“制河権”つまり流通手段の奪い合いの場としての「境」であった。

扇谷氏と太田氏の守備範囲を基本的にみると、太田資清は第一線の岩付に、その子資長(道灌)は江戸に、主筋の扇谷氏は川越にそれぞれ築城した。

道灌が当面する古河公方成氏の与党は主として上総・下総の、千葉・梁田・結城・里見各氏であった。

これは、当時の江戸湊の直接的な影響の範囲内の敵とみることができる。

道灌の江戸入りの際、彼は父資清から家督を譲られた。時は康正元年(一四五五)、道灌は二四歳であった。

しかし家督を譲った資清は依然、第一線の岩付城主として古河側に対抗していた。

道灌は翌年、江戸築城に着手し、長禄元年(一四五七)四月八日に完成させ、以後五五歳の死に至るまでの約三〇年間、江戸城の主として関東の争乱に参加しつづけた。

|

宝田橋(千代田区九段北一丁目で日本橋川にかかる)

|

祝田橋

|

道灌が江戸城の地を選定するまでの経過についてのエピソードがいくつか伝えられている。

“霊夢”によったとするものが『丞呈記』『小田原記』『飛騨山』(荻生徂徠著)などにあり、『関八州古戦録』(この書は史学者間では重視されていない)では、

「康正二年の頃、道灌は荏原郡の館にある時、…中略…江の島の弁才天に参籠し、帰路を扁舟に棹さして品川おもてに差しかかった所、九城(このしろ)という魚が船中に躍り込んで来たので、道灌は吉兆なりと喜び、これより発起して千代田・宝田・祝田の三人の従者をして、江戸・川越・岩付・鉢形など九ヵ所の築城に当らせた」

というゴロ合わせ説まである。

いずれもこれらに共通しているのは、江戸に入る前の彼の居館は、目黒川河口をひかえた「品河」にあったという点と、品川を根拠地として、はじめ上野の台地を選定し(『望海毎談』)、ついで吉祥寺の台(現在の駿河台)を選び、ある程度の縄張りまでしたといわれる(『落穂集』『霊岩夜話』)。

そして結局現在の皇居東御苑、徳川氏の江戸城の旧本丸の地に落着くという経過をとっている。

以上に挙げた諸書の関係部分をすべて引用すれば明らかになるのだが、要するに道灌は品川からすんなりと江戸には入れなかった状況を、直接的・間接的に物語っているものばかりなのである。

前述のように江戸築城は幕府の命令であり、その上、当時の鎌倉公方側の実質的支配者でもある太田資清の子が、なぜただちに江戸築城にとりかからなかったのであろうか。

その理由は、武家勢力の抗争とは別の次元で独自の流通体系をもっていた江戸湊の実力者矢野氏との外交的交渉ないしは妥協が、容易に成立しなかった結果が、道灌の「江戸選定」エピソードという形で残されたものであった。

つまり、道朧は矢野氏を中心とする江戸湊の通運業者集団を古河公方側から切りはなす役目を、幕府からも父親からも押しつけられたわけで、父資清は当時四七歳前後という年齢を考えた場合、弱冠二四歳の道灌への家督譲渡は、道灌が江戸築城、つまり江戸湊勢力との妥協が失敗した場合を想定した上での捨て石的措置であった。

10 石神井川と江戸湊 top

しかし道灌は江戸湊先住者との妥協を成立させ、江戸築城を果たした。

この当時の江戸湊の状況はほぼ図12のようなものであったと推定される。

江戸湊は本郷台地の延長部にあり、半島状に当時の東京湾に突出していた江戸前島の海岸線の総称である。

江戸前島東岸部は、かっての石神井川の河口部の入江である。

かってのと表現したのは、石神井川の現在の河流の状況は、I章の石神井川の現状の項でふれたように、台地上の川としては著しく異例な流れ方をしている。

|

滝野川の滝(広重「名所江戸百景」)

王子駅付近の石神井川 |

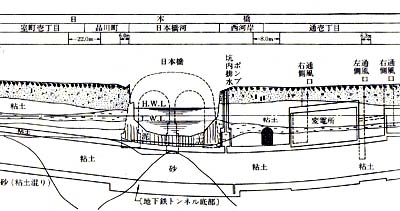

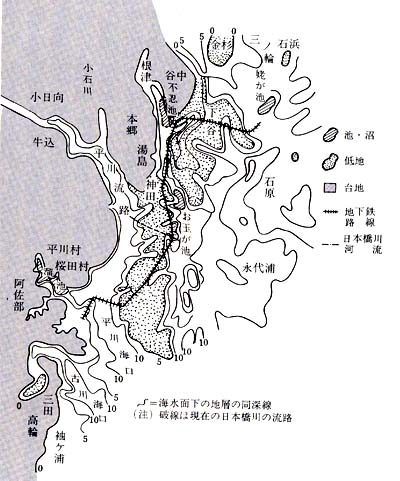

図14(上下) 平川・石神井川流域の沖積低地(谷)

図の中で、石神井川が王子付近から隅田川へ流れ出している部分に注目。この部分の流れと谷は、他にくらべて非常に不自然である。飛鳥山の西の溝状の部分は、紅葉川渓谷・音無渓谷と呼ばれ、多くの滝があった。この渓谷は、本来、不忍池の方に流れていた石神井川の河流を隅田川の方へ落すための、中世の工事の跡と考えられる。写真右手に王子神社、左手に飛鳥山の森。石神井川は中間の低地を流れている。

|

武蔵野台地上を流れる川がつくりだす地形=谷は、図14「平川・石神井川流域沖積低地(谷)」図のように零細な河流を合流させながら、毛細血管状の谷を形成しているのが、一般的な姿だといえる。

この見方からすれば、本来の石神井川は、「滝野川」から王子を経て、荒川に流れる河流ではなく、谷田(やた)川に続く河流であった。

谷田川は図14でいえば、根津-不忍池辺から、ほぽ現在の地下鉄千代田線にそって南下し、国電秋葉麿駅西側を経て神田駅東側から昭和通りにそって、江戸橋(中央区小舟町)付近に河口をもっていた川である。

つい最近までこの小舟町の東西には堀留川と呼ばれる水路が二本あったのは、谷田川河口つまり石神井川の名残の水路であった。

石神井川=谷田川河口は、ある時期には不忍池付近であり、荒川・入間川の河流に合流していた時期もあり、これらの川の堆積物による陸化により、図14の谷田川の河流が形成されていったものである。

11 滝野川 top

石神井川が板橋区から北区に入っか所から滝野川という地名になる。

滝野川の部分は音無渓谷と呼ばれるように、それまでの地形の様相を一変させて渓谷状になる。

さらにこの渓谷には権現の滝・大工の滝・不動の滝・見晴の滝・弁天の滝などがつらなり、広重の「名所江戸百景」はじめ、江戸時代の名所の画材として描かれたものが残っている。

図14の上野-飛鳥山をつらねる台地東端部は、東は「広義の利根川」の浸蝕と、西は石神井川=谷田川の侵蝕をうけて、極端な形容をすれば“土塀”のような形で残された部分である。この最も薄い場所は一○○メートルにみたない。

問題の滝野川渓谷がJR・王子駅の下をくぐって下町低地に流れでる飛鳥山の北側の台地の幅も約二〇〇メートルしかない。

一方、王子付近の例でいえば、これも現存する「名主の滝」の場合のように、台地東端部から、直接下町低地に流れる河流の水源としてのいくつかの湧水地点もあり、その谷頭と、台地上の谷とが連絡しやすい条件にあった場所だということができる。

つまり下町低地側の谷頭と石神井川=谷田川の谷筋は非常に近く、台地上の洪水もしくは人為によって、短絡しやすい地形だった。

さきに渓谷状の石神井川が王子に抜ける形が異例だといったのは、河流がつくる谷の形は徐々に谷幅をひろげる形で発達するのが普通である。

滝野川の王子側のわずか一キロたらずの渓谷地形を、自然現象の結果だとしたならば、この部分の地盤だけが局地的に隆起したという理由だけしか考えられない。

地盤が隆起すると相対的に川の浸蝕力が増加し、その増加分だけが谷底を削る力となって河岸段丘や渓谷をつくりだす。

しかしこのような非常に局地的な地盤の隆起は、地学一般の成果からもその例を見出すことは困難である。

「滝野川」の成因は、JR・板橋駅北方の石神井川河流を基準にすると、王子に落ちる現在の河流でいえば約二・五キロしか台地を流れない。

本来の河流とみなされる谷田川河口(不忍池付近)までは約六・五キロある。この約四キロの台地上の流路の短縮が、川の勾配をつよめで「滝野川」渓谷と、いくつかの滝をつくりだした原因である。

正史の『吾妻鏡』には滝野川という地名はでてこない。

滝野川が地名として扱われるのは、前述のように頼朝上陸の時点より約一世紀後に成立した『源平盛衰記』以後のことである。

以上のことから、私は石神井川が現在のように石神井川と谷田川に分断されたのは、人為的なものだと断定したい。

この“工事”の時点は頼朝の“敵前渡河”の先導をつとめた豊島氏によるものか、または石神井川=谷田川河口に配置された矢野氏によるものかのどちらかと推定する。

理由は豊島氏の場合は、豊島氏に対する論功行賞として石神井川上流と下町低地を結ぶ灌漑水路の開発の結果であり、矢野氏の場合は江戸前島東岸部の洪水被害の防止と、江戸湊が沖積土で埋められることを防ぐための工事であったと考える。

12 道灌の江戸経営 top

道灌は中世の江戸城を、家康は近世の江戸城をつくったということから、二人は江戸-東京成立の恩人として取扱われている。 しかしこれに異を唱えるわけではないが、江戸の水系を考えた場合、この二人の評価に大きな欠落があることを強調したい。

道灌の場合、江戸築城があまりにも表面に出すぎ、かんじんの江戸湊との関係が意外と無視されている。

彼の江戸城は皇居東御苑の本丸台地を中心に、外城・中城・子城(根城)という城郭を構成し、次の資料では、

| 塁の高さ十余丈、塁上に柵をつくり、周囲には濠と空堀をめぐらせ、巨木で橋をかけ、城門には鉄を張り、要所は石を用い、塁上に至る道は曲折した石段になっている。 その中には道灌の静勝軒はじめ、指揮所、兵舎、兵器庫、食糧庠などもある。――『寄題江戸城静勝軒詩序』……原文は漢文 |

と、相当に具体的な状況を記している。

しかし、この程度の城郭は原文の白髪三千丈式の誇大な形容を考慮に入れても、当時としては、とりわけて大規模でもなく壮大な城郭とはいえないものであった。

道灌の江戸城は、江戸湊勢力との協力体制があって、はじめて“城”になり得るものであった。

再び図12に戻ると、平川河口は江戸城と江戸前島の間を流れて日比谷入江に注いでいた。

つまり平川は両者をさえぎる存在であった。

そのため道灌の江戸経営は平川を図15中の「日本橋川」の線に、その流路を変更することが最大の眼目であった。

つまりこの流路変更は、江戸城と江戸前島とを陸続きにすること、および江戸湊の範囲を拡張することを意味し、さらにそれまでの河口部の洪水防止と、日比谷入江の陸化をも防止し、旧平川河床は江戸城の外濠に転用できるという、一石五鳥の効果をもたらすものであった。

江戸湊との提携がなければ、江戸城の存在理由がない以上、平川流路のつけかえは道灌にとって最優先の工事にほかならなかった。 |

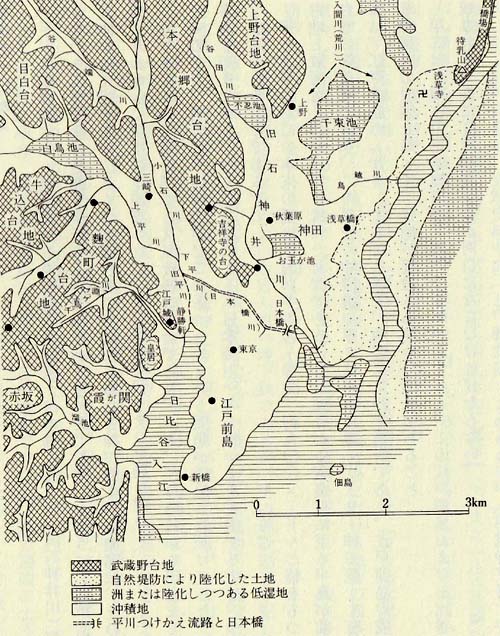

図15 道灌時代の江戸湊 この図は図12とだいたい同じもの。

ちがう点は、日比谷入江に注いでいた平川の流れを、図の日本橋川の線につけかえ、

谷田川(石神井川)河口に合流させた状況をしめした。

つけかえの起点は神田錦町辺。新しい河流は神田橋-常磐橋-石橋-日本橋-江戸橋の線で、江戸前島のつけ根にあたる部分を掘り割った。全長約2キロ。

|

13 平川のつけかえ top

一石橋(右)、常磐橋(正面)付近。

中央の石碑は「迷子石」 |

日本橋 |

鎌倉河岸付近 |

平川はほぼ現在の一橋付近から神田橋-常磐橋-日本橋-谷田川(旧石神井川)河口の線、すなわち江戸前島の基部を横断する形でつけかえられた。

前述したように、江戸前島は本郷台地の延長部であり、特に本郷台地の南端部にあたる神田橋-呉服橋間は、その両側の土地よりわずかに海抜高度が高いため、この部分の約一キロを掘り割って、つけかえを行った。

もちろんこの工事に関する文献資料は皆無であり、一方、江戸時代から現在まで江戸の研究史の中で、絶えず平川河口がどこにあったかという問題が提起され続けてきた。

こうした事情を知りながら、あえて道灌による「日本橋川」のつけかえを主張するのは次のような事実があるからである。

第一は平川河口の本来の幅は、図14中の⑤~⑧間、約九〇〇メートルの幅をもつ。

旧本丸台地と駿河台との間の谷を流れた河流である。ぐの部分から有楽町に至る半島が前述の本郷台地の延長部であり、この部分の沖積層の厚さは非常に薄く、JR・神田駅トト有楽町駅の線は、江戸前島の謡目骨”にあたる線で、地盤は良好な場所である。

江戸前島の成因も、浅草懲局地の成因と同じく、台地が浸蝕され残った部分であること。

第二は、現在の日本橋川筋が自然のものだとすると、この江戸前島および日比谷入江は形成されず、逆に江戸前島一帯が河口にならなければならない。

しかし江戸前島は、文献史料中に「江戸郷前嶋」とあるものが『円覚寺文書』中の建武四年(一三三七)と応安三年(一三七〇)が知られ、「江戸郷内前嶋」が建武四年の『足利直義御教書』に、「江戸郷内前嶋村」が『永和三年(一二七七)宣旨』に、また「江戸前島内森木村」が『鎌倉御所持氏御教書』中の応永二六年(一四一九)の分にあることが知られている。

いずれも道灌以前の時代のものであることはいうまでもない。

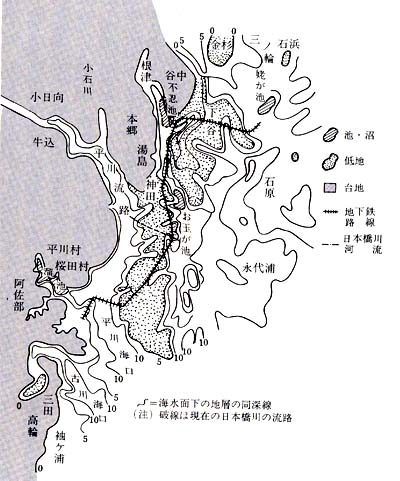

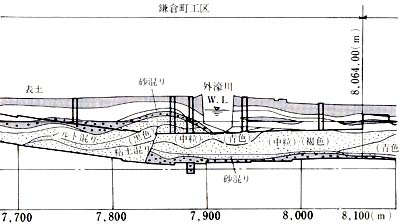

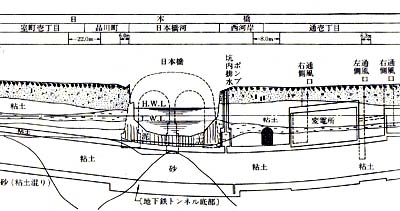

図16 江戸前島付近の地形 この図は、銀座線建設にあたって調査した地下の地形図。江戸前島が、本郷台地の延長部・突出部であることがわかる。日本橋川は、この延長部を横切って掘られた人工の川である。谷田川(旧石神井川)の流路に、不忍池・お玉が池がつらなり、海に入っていたことがよく読みとれる。

(図は、東京地下鉄道株式会社編『東京地下鉄道史』より作成) |

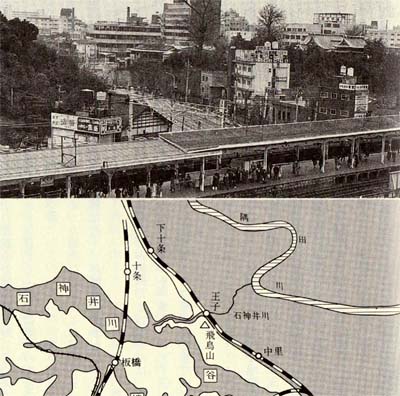

図17 日本橋の下の地層 もし日本橋川が、自然の川たったとしたら、橋の両岸の表土、その下の粘土層、さらにその下の貝まじり粘土層などは、図のように、水平に連続した形であるはずがない。

(図は『東京地下鉄道史』より)

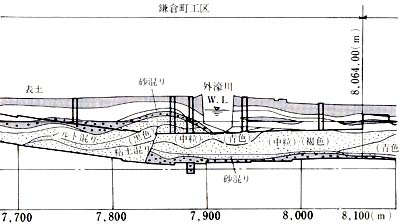

図18 鎌倉河岸下の地層 神田橋一鐵倉橋間の地層の状態図。図17・18とも地下鉄工事にあたって調査した結果である。図1.7と同様の理由で、日本橋川(当時の外濠川)が人工河川であることを示している。

(図は帝都高速度交通営団編|『丸ノ内線建設史』より作成) |

さらに本書で用いている江戸の“原地形”に関する図版の多くは、『東京地盤図』を基本とし、筆者の実地検分――地下鉄・高速道路・ビル建設等の現場における地層の観察の結果を総合して作成したものである。

しかし以上あえて客観的な資料を紹介して、現在の日本橋川筋が人為のものだということを説明したい。

現在の地下鉄銀座線は東京のいちばん古い地下鉄であるが、その建設経過を記した『東京地下鉄道史』坤(東京地下鉄道株式会社編、昭和九年刊)の第11図「東京地下鉄道会社路線付近の地質図――沖積層の分布状態(附 旧称呼)」を引用したのが図16である。

この図でわかることは、例えば千代田区神田の、お玉が池という地名がどのような場所にあったかということがよくわかる。

旧石神井川の河床の名残が、現在では単なる名所旧跡の名として残っているのだが、それらは決してゴシックなどではないのである。

同書の第12図の5「工事実施によって得た地質図(三越前日本橋間)」図を利用したのが第図17である。

この二枚の図によっても、自然河川としての平川が現在の日本橋川筋を流れていた形跡はない。

特に図17の場合、地層の状況からしても、谷の地形ではない。

仮に通説のように日本橋川は、はじめ細流であり、これを徐々に拡幅して現状のようになったとしても、その細流が平川河口そのものではなかったのである。

『東京地盤図』に代表されるボーリングによる地質調査と、地下鉄建設に伴う地質図では、前者は後者に対して比較にならないほど精度がおちる。

地下鉄の場合、その地質のあり方が、ただちに工法に関係し、工費に直接きびしい影響を与える。

地下鉄工事によって得られた地質図は、いわば“泣き”と金のかかった図なのである。

さらに日本橋川上流部、つまり平川つけかえ点付近の地質をみると、図18のとおりである。

同図は『丸ノ内線建設史』下巻(帝都高速度交通営団編、昭和三五年刊)の「図一三八-六」から引用した「工事に依って得た地質図」である。

この図の地点は鎌倉橋上流、千代田区内神田二丁目と同区大手町一丁目を結ぶ線であり、図の当時の外濠川=日本橋川の断面もまた日本橋の場合と同様、拡幅や護岸の改良等を考慮に入れても、地層の状態は谷の形ではなく、表土直下の地層はかえって川の部分では高くなっている。

図の外濠川の左側の神田側で一部落ちこんでいる部分があるが、これは江戸時代の有名な湊であった鎌倉河岸の部分で、これまた人工的な所産の名残であることが、現在鎌倉河岸に櫛比(しっぴ=櫛のように建ち並ぶ)するビルの基礎工事からわかった。

この平川のつけかえは、神田橋上流から日本橋下流までの約一・八キロ、実質的な開削部分は約〇・五キロであり、道灌時代の土木工事の規模としては、ごく普通の土木工事の規模といえる。

本郷台地の延長部としての台地基部を掘り割り、東西の低地に水路を掘っておいて、日比谷入江に流れる河道をせきとめれば、あとは川の方でその流量に応じた流れ方、つまり拡幅をやってくれたであろう。

さきの石神井川=谷田川の例でみたように、川は自然的・人為的原因のいかんにかかわらず、一旦流路が変われば、その流路にそくした流れ方をする。

流路の変化のあり方次第で氾濫や溢水常襲河川になったり、安定したりという、結果としては千差万別の形をとるにしても、流路変化の瞬間から、川はその新しい条件に従って流れ、「新しい自然」をつくりだしていく。

14 史料中の江戸湊 top

道灌時代の江戸城および江戸湊を知る史料として、古くから知られた二つの史料がある。

一つは文明八年(一四七六)に、京都と鎌倉の五山の長老級の僧侶に道灌が作詩を依頼したもので、京都五山側の分は蕭庵龍統の前出の『寄題江戸城静勝軒詩序』および村庵霊彦、雪樵景さい、黙雲龍澤、補庵景三らの詩と、村庵霊彦の跋文。鎌倉五山側の分として、暮樵得幺(とくよう)、武陵興徳、相陽中栄、河陽東歓の詩のあとに得幺の『左金吾源太夫江亭記』がつけられているという構成のものである(以下この分を第一次史料という)。

以上の洛(京都)湘(相州鎌倉)五山の僧は、いわゆる五山文学における第一級の人々として知られているが、もう一つの側面として、室町幕府の日・明貿易のための公文書作成や、貿易実務にたずさわった「経済僧」と呼ばれた人々でもあった。

この時期には日・明貿易は中断しており、また室町幕府をめぐる政治的情勢も不安定であったため、京都に集中していた“文化人”たちは、地方の実力者をパトロンと頼み、詩文の応需やら旅行などによって、その活路を見出していた。

当時の道灌の経済的実力は、右に挙げた、超一流の五山の長老たちを十分に引きつけるものをもっていたのである。

もう一つの第二次史料は、文明一七年(一四八五)に道灌の親友であり、お互いによき理解者であった漆桶万里(しっとうばんり)に依頼した『静勝軒銘詩並序』と宗猶軒玉隠、昜安軒竺雲および万里の詩で構成される作品である。

以上は『群書類聚』『府内備考』『江戸名所図会』などに全文が掲載されている。

原本は鎌倉の荏柄天神に所蔵されていたという。

前述の江戸城の描写もこれらの史料中にあるものである。

江戸湊の状況を第一次の史料からみると、江戸湊を中心に、北は浅草観音の「巨殿・宝坊」の美は数十里の海に映えてそびえ、南は品川まで人家が続き「東武の一都会」をなしていることを描写し、海陸のにぎわい、舟車の会すること他州異郡の比ではないこと。

「城の東に平川、江戸前島があり、平川の流れは曲折して南の方、海に入り、大小の商船や漁船は江戸前島周辺に群がり、平川河口には高橋(舟がくぐれる橋の意味)がかかり、湊に出入りする多数の船舶により、日々市をなす盛況」だとある。

湊の通商の一例として、房州の米、常陸の茶などいずれも古河公方側の国の産物をはじめ、信州の銅、越の竹箭(ちくぜん)、相州の旗旌騎卒などの東国規模の商圏のものや、泉州(中国の泉州とも考えられる)・和泉・堺などからの舶来雑貨=宝石・高貴薬・香水や中国特産ともいうべき漆や高級麻などの纎維製品や染料、工芸品の材料などの多種多様の輸入状況を描いている。

これら商船の停舶地は平川河口の東南、つまり江戸前島東岸であり、船は舳(とも)と艫(へさき)をつらね、大小の船は縦横に湊内を動きまわり、舟唄が絶えることがなかったといっている。

こうしたいわば輸入港としての活況に対して、江戸湊の輸出品目は、「越の竹箭」つまり矢玉で表現された硫黄や鉛であり、「相の旗旌騎卒」は海外向けの傭兵隊要員であった。

“みちのく”最南端の湊に、西国や西国経由の中国製品が片貿易の形で輸入されることはあり得ないことで、道灌がほとんど独力で関東を席巻した武力の根源は、職業的戦闘集団=傭兵隊を利用した結果であったことを考えに入れると、当時の江戸湊の性格が相当に明瞭になってくるであろう。

この慵兵隊の具体的記事もまた前出の資料に詳細に記されている。

15 第二次史料の場合 top

これを約一〇年後の文明一七年の時点での、漆桶万里を中心とする史料でみると、江戸湊の有様はおよそ対蹠的な様相となる。

伝えきいた一〇年前の盛況とはあまりに実態がかけはなれすぎ、さしもの詩僧万里といえども、道灌の兵学思想の根元をなした「静勝」の意味だけを長々と強調し、かんじんの江戸湊については、

| 倉廩紅陳(そうりんこうちん)の富、粟を栽(う)えて旨莱(まめ)を雑(まじ)ゆ、市鄽(してん)交易の楽、薪を担いて柳絮(りゅうじょう)に換う。みないわく、一都会なりと。……原文は漢文 |

と、わずか一行ですませている。

文明一七年のこの時点は、道灌がその翌年、主君の扇谷定正に殺される直前である。

万里にはそうした事態が十分に予想されていて、その上で『静勝軒銘詩並序』を書いたとしか思えぬような、いわば墓碑銘ないしは挽歌としての趣が強い。

傭兵隊長道濯の精強さの理由は、賃金契約の戦士の雇用によって成立していた。

その道灌が江戸湊勢力との協調・妥協の関係を失うと、たちまちに江戸湊の活況は消え去り、彼自身の滅亡に通じたのである。

なぜ彼が江戸湊勢力に見はなされたのかといえば、彼自身が貿易主催者としての役割を独占しようとしたためとも、また逆に江戸湊勢力に対する安全保障能力が低下したことによるとも考えられるが、いずれにしろ、道濯は主君扇谷上杉氏で代表される旧勢力の土地中心主義の体制の枠内から脱出することができなかった結果が、江戸湊の衰退をもたらし、自身の死を招いたのである。

top

****************************************

|