|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章 Ⅳ章 Ⅴ章 Ⅵ章 Ⅶ章 Ⅷ章 Ⅸ章 Ⅹ章 付録

Ⅶ章 明治の湊

1 黒船来航 top

嘉永六年六月三日(一八五三年七月八日)、ペリーを司令長官とするアメリカ東インド艦隊が、四隻の軍艦で江戸湊の“のど元”である浦賀に入港した。

最初に米艦が浦賀に現れたのは、その七年前の弘化三年(一八四六)五月で、ペリーの前任者ビッドルが軍艦二隻を従えて浦賀沖にきている。

しかしこの八年間の国際情勢の激変は、前回とは比較にならず、ついにペリー来航を機として日本は近代化第一年を迎えることになった。

こうした国際関係や、国内事情について深く立入ることはこの項の目的ではないので、これ以上はふれないが、黒船の速力ならば江戸湊から所要時間「一時間」の浦賀に、強力な武装をもった軍艦が停泊し、朝夕大砲を発射し、浦賀よりさらに内側の江戸湾の測量をも行うという事態になった。

前記の所要時間「一時間」は、ペリーが大統領から将軍宛の親書を、武力をもって江戸に上陸してでも渡すと強調したのに対し、浦賀奉行がその回答を四日待ってもらいたいといった時に、「船でなら一時間でいけるところだから、そんなに待てない。三日間だけ待とう」といった記録の引用である。

江戸市民にとっては、国際政治情勢がどうであり、支配層の困惑と混乱がどのようなものであれ、また「異国人」の来襲の恐怖よりも、まず身近かな影響として江戸湊の機能の停止による物資流通の中断、物価の上昇の方がより直接的な打撃だった。

さきにのべた台風・高潮・凍結などの、いわば一過性の水害とは本質的に異なる事態が発生したのである。

幕府当局の困惑は、外交問題に加えて一〇〇万江戸市民の糧道が絶たれ、都市機能がマヒするという現実の上に倍加されての困惑であったろう。

当初は大名・旗本に対して「夷国船万一内海へ乗入れ、非常の場合には老中より八代洲河岸火消屋敷に連絡する。同所では早鐘を打ち、場末まで早半鐘を打ち鳴らす。

この時は曲輪内出火の時と同様に登城し、各持ち場を固めよ」と命令し、町人に対しても各町の火の見やぐらで半鐘を鳴らし、火消人足は道具をもって集まるように指示した。

江戸の町は真夏だというのに、冬の夜のようになった。各町は火の番を厳重にし、町役人は番屋に詰めきり、鉄棒を引いて町中を巡視が歩きまわった。

物価はうなぎ登りにあがり、特に梅干の値が倍にもなった。今にも大戦争が起こる雰囲気で、市民は家財をまとめて疎開凖備に右往左往した。

梅干の値上りは非常食用の需要のものであり、疎開のための舟運はじめ運送料も倍増以上という値上りをしめした。

しかしペリーは来年ふたたび来航することを約して六月一二日(西暦七月一四日)江戸湾を出航した。

だがこの“黒船ショック”の影響は大きく、幕府は和暦の七月三日に、米価騰貴のため大名・旗本に、江戸在住の家臣の俸米を自分の封地(領地)から直輸入することを命じている。

つまり廻船問屋の活躍が期待できなくなったことを間接的に物語る指示を出している。

これは大坂も同様で異国船渡来を理由とした米穀・金銀諸品などの買占めを禁止し、特に米については再三その買占めを禁じている。

|

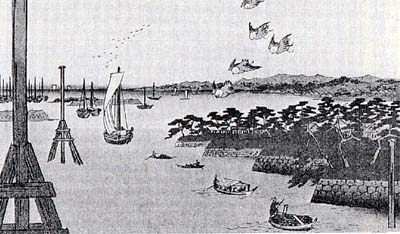

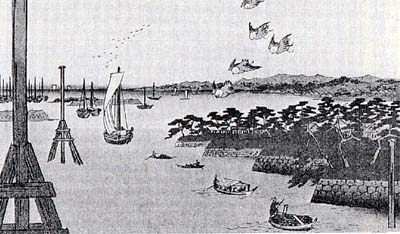

品川台場(広重『名所江戸百景』)

2 品川台場 top

七月二二日には、この痛い経験から江戸湊防衛のために品川沖に台場(砲台)を築くことが決定された。

台場用の土は高輪から品川御殿山間の台地を削って用いたほか、目黒川の河口の土も利用した。

それでもたりぬため、隅田川の川ざらいまでして土を集めた。当時の記録に

| 「九月五日、此節品川に大筒台場御普請にて、浅草代地の河岸通り柳橋手前迄、河の埋りたる所の土を掘取て土俵となし、日々茶船にて運送、数多の人夫也。品川は数千大蟻集せり」(『ききのまにまに』) |

という状況をしめした。 |

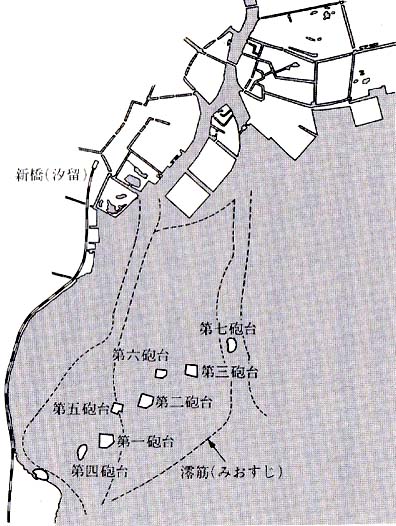

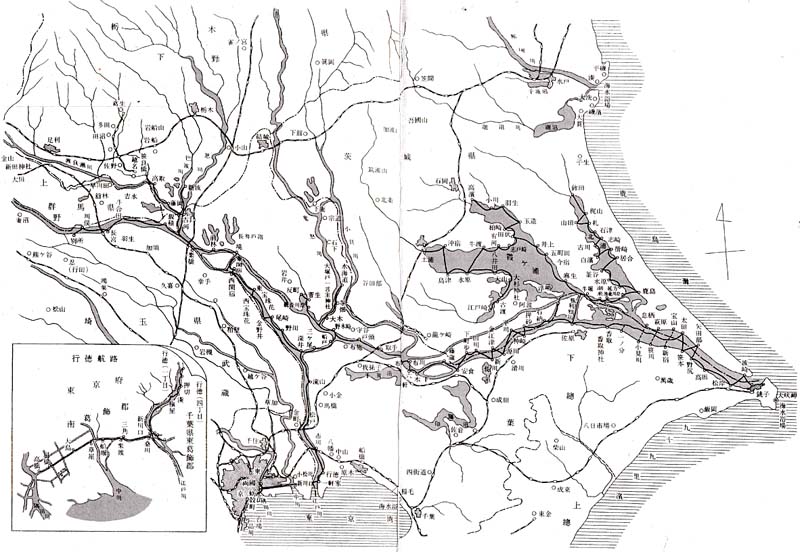

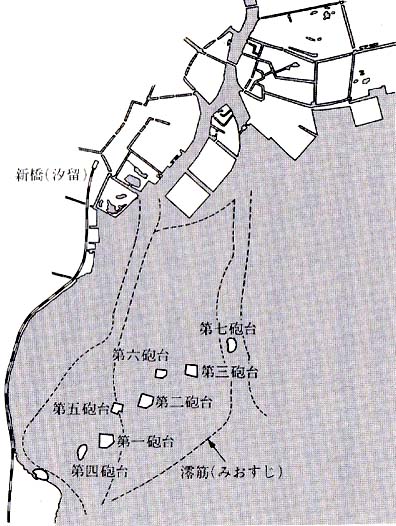

図33 お台場と東京湾 嘉永6年(1853)ペリーの黒船来航に

こりた幕府が、突貫工事で築いた砲台。この位置をみると、

お台場の防衛線は“江戸前”の海に限られていて、当時の

江戸湾防備の考え方がよくわかる。(図は「東京港史」より)

|

この台場は、はじめ一二ヵ所つくる予定だったが、一・二・三番台場が八ヵ月後の安政元年五月に、五・六番は一一月に完成した。四・七番は海中埋立てがすんだ所で中止し、結局七ヵ所の人造島が、江戸湊沖合に短時日のうちにできあがった。 品川沖は

「南は羽田鼻(多摩川河口)、北は江戸川口を界せる一大湾にして、湾口の幅約八海里(約一五キロ)、湾頭即ち東京の大都会に枕す。

湾内は遠浅にして、距離二海里乃至四海里の間は水深三尋(約四メートル)以下なり。

品川沖なる大船の最好錨地は中央の砲台上にある灯楼の東南、相距る三海里半、水深五尋乃至六尋の所にして、底質軟泥、能く錨爪を保つ。

品川洲崎より北東に向いて六座の旧砲台あり、この間小舟を通すべし」 |

と、前出の『大日本地名辞書』は記載している。

この記事にもあるように品川沖が遠浅であったことも幸いして、膨大な金額(埋立てだけで約七万五〇〇〇両、これには大砲鋳造費、護岸用石材費などは含まれていない)と、多数の石工・木工たちが全国から集められ、土砂運搬船は二〇〇〇隻におよんだ。

幕府はこの工事によって手持ちの現金の大半を使いはたし、幕府会計の急速な破綻の原因となった。

このような犠牲をはらっている最中の安政元年一月一一日、ペリーは約束どおり浦賀に再航してきたのである。

当局の焦燥と危機感は非常なものであったことは想像にあまりある。

品川沖の七つの台場(第七台場は未完成で放棄。第四台場は目黒川河口沖にあったが、現在、付近に台場小学校がある)が形成した江戸湊防衛綰は、現在第三、第六台場を残してすべて埋め立てられ江戸湊の後身である東京湾の陸地部分として吸収されてしまった。

つまり台場建設より約一三〇年間に、河港江戸湊が海港東京湾に変質する過程で、かっての防衛線が海港の範囲を限る計画線になり、やがてそれが現実の姿にまでなった(上の図33参照)。

3 明治の物揚場 top

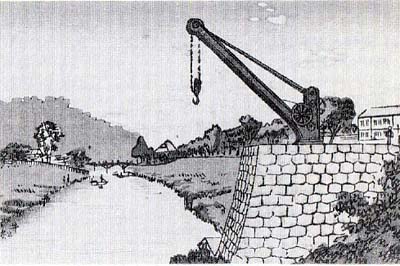

新橋駅(現在の汐留駅)うらの物揚場 |

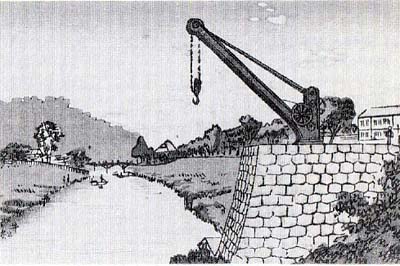

古川ぞいの海軍砲兵屯所用物揚場(井上安治画) |

再三くりかえしたように、江戸湊の運河網は元禄期にほぼ完成された後、昭和期までおおよその原形を保ってきた。

この間に大きな変化があっだのは、前項の江戸湊外辺の「品川台場」の築造だけだともいえる。

もちろん「広義の利根川」の河流も洪水のたびごとに変化を続けてはいたが、それは自然的な変化であり、「広義の利根川」の舟運自体はその変化に即応しながら、明治維新を経て近代国家が成立し、「富国強兵・殖産興業」をモットーとする急激な工業国化への進行とともに、かえってよりいっそう利用されるという面が強かった。

|

|

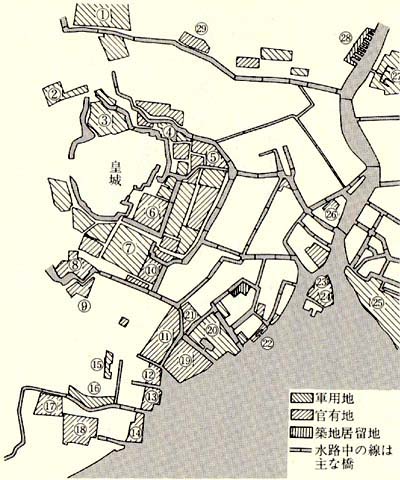

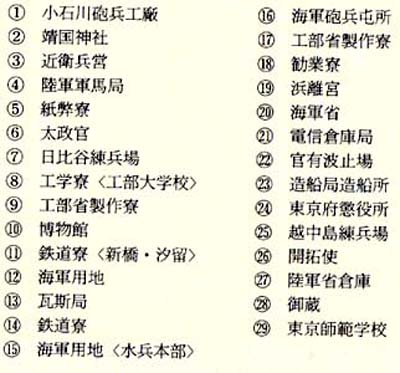

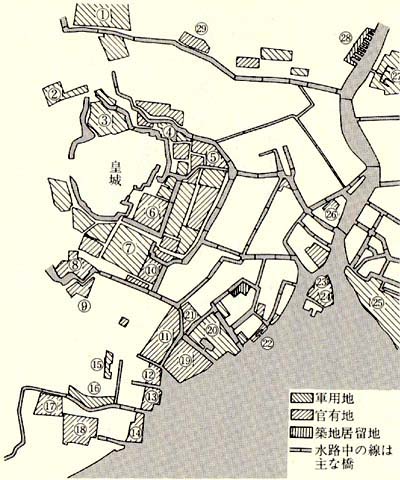

図34 河岸と官有地 明治政府は東京占領後、この図のように皇城中心に軍用地として、

現中央区南部を中心に河岸(物揚場)を広く接収した。

やがて西南戦争にも勝って、国内が安定するとこれらの河岸の多くは、

民間の政商が関係する会社に払下げをしていった。 |

明治期になって流通事情全体の中で水運(海・河運)の占める割合が低下し始めるのは明治の中期以降のことであった。

そのことは後に改めてふれるが、ここではさしあたり、明治期になると江戸湊がどう変化したかをみることにする。

V章「江戸を支えた河岸」においてのべたように、図30・31の河岸の分布図における水路と海岸に面した場所で、河岸名のない場所、つまり河岸の空白の部分の多くは、大名の物揚場であった。

これが明治になると、ほとんどが官有地(現在でいえば国有地)として接収された。

図34はその状況をしめすもので、町人=市民用の河岸は水路にそって「線状」のあり方をしているのにたいして、官有地の物揚場は周囲に水路をめぐらす広大な「面積」の土地であることが特徴である。

さらに江戸時代に幕府直轄の物揚場(浜御殿・浅草米蔵・竹蔵など)の官有地移行は当然としても、各大名藩邸の物揚場の多くも、反幕側・親幕側をとわず、江戸湊の主要部分はすべて官有地として明治政府に接収されている。

また図にみるように、陸・海軍の軍用地の割合も大きなものがあった。

この現象は明治政府が江戸湊における主として海港の部分を独占したことを意味する。

いまここで改めていうまでもなく、わが国の近代工業――具体的には工場制工業の発足は、すべて官営工場から出発したという歴史的事実を思い出していただければ、江戸湊の海港部の物揚場をもつ広大な面積の市街地が官有化された理由が明らかになろう。

また軍用地の場合は、明治一〇年(一八七七)の西南戦争の終結まで、全国の不平士族の反乱から皇城を警備することに重点をおいて配置されたものである。

さらに現在の中央区明石町・築地の一帯に、いわゆる築地居留地(外国の租界)が設けられていたことも、当時の日本の国際的地位を反映するものであった。

しかしこの時点でも河港部分の従来からの河岸の大部分は、依然市民にゆだねられていたのである。

図34中の施設名対照表のとおり、神田川筋には当時最大の軍用工場である砲兵工廠があり、日本橋川筋には紙幣寮(のちに印刷局と改称)が設置され、現在の神田から新宿区の江戸川付近にかけて多く分布する印刷工場地帯のはしりになった。

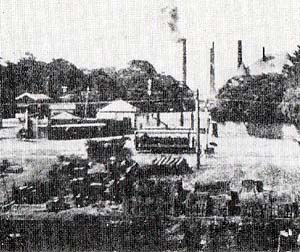

溜池下流は工学寮・工部省・電信倉庫局・鉄道寮・海軍省などがあり、古川(新堀川)沿岸には海軍砲兵屯所・工部省製作所・勧業寮などが設けられた。

石川島には造船局、隅田川河口には越中島練兵場があり、浅草蔵前の対岸の旧竹蔵は陸軍倉庫となった。

なおこの陸軍倉庫の一部は、のちに関東大震災の時に最大の焼死者をだした陸軍被服廠になった。

4 川と工業 top

幕末から明治初期の工場制工業の分布と川との関係をみると、流通手段としての水路にそって官営工場が建てられたことは河岸と同じであるが、特に著しい現象として、川に水車をしかけ、それを工場の動力源にできる地点に主要な工場ができたことが特徴的である。

もっとも水車が工場の動力源になる以前にも、主として武蔵野台地上の近郊農村では、水車は自然河川・上水・用水路に多く設けられて利用されていた。

たとえば水道用水路である玉川上水の場合ですら、前出の『上水記』中に、天明八年(一七八八)当時、すでに三三ヵ所の水車があったことが記録されている。

最大のものは新座郡引又村の「杵数拾四本挽臼壱ヶ所」、次に大きなものは多摩郡拝島村の「杵数拾二本 挽臼壱ヶ所」というように、この時期に上水沿岸各村に一ヵ所の割合で水車場があった。 |

早稲田の水車

|

多摩川水系地域に属する荏原郡でも、現在の世田谷区の範囲を例にとると、これも品川用水を利用して一八ヵ所の水車場があり、江戸時代から明治二一年(一八八八)までの間、同区の範囲内で産出される穀類の大部分の脱穀・製粉を処理していた(新修『世田谷区史』下巻、昭和三七年刊)。

このような状況は以上の二例だけではなく、台地上の近郊農村の人力以外の唯一の動力として、いずれも脱穀・製粉の重要な施設として広く普及していた。

自然河川の水車利用の代表的なものは、神田川(旧神田上水)と石神井川にみられる。

幕末になると神田・玉川両上水には幕府が多くの水車場を設けた。

これは幕府の軍備拡充期――つまり鉄炮用の火薬の調製用動力としての水車であった。

中でも淀橋の水車が有名で、この水車をはじめ、いくつかの水車場の爆発事故と大きな被害などの記録がたくさんある。

さらに本格的動力用水車としては、文久二年(一八六二)に、小日向水道町(現在の文京区小日向町)に設立された関口製砲所につくられた。

ここは神田上水取入口の関口の下流に、俗称ドンドンと呼ばれる落差のある水路をつくり、町人が水車場を経営していたのを利用したもので、フランスから輸入した大砲施条機(ライフル切削旋盤)と小銃鑚孔(さんこう)機(孔ぐり旋盤)の動力とした。

これは明治に入ってからさらに下流の小石川砲兵工廠に引きつがれていった。

これと全く同様なケースは図34の⑯⑰の古川沿岸の工場地帯の成立にもいえる。

石神井川の場合は急流のため、水車の効率がよく、明治期に入ると急速に官営工場の動力源として利用され、やがて一大軍用工場(北区赤羽地区)と製紙・印刷工場(北区王子地区)の成立をみるにいたる。

ヨーロッパでは蒸気機関の発明以前には、工場は水車が利用できる範囲でしか成立しえなかった。 |

以前の後楽園ススジアムの敷地にある

砲兵工廠用の神田川市兵衛河岸

|

いわゆる“工業の村落性”と呼ばれるもので、この時期ののち産業革命つまり蒸気機関の採用を経て工業国化が本格的になったのだが、日本、特に東京の台地部では農作物の脱穀程度の利用に限られ、ついに工場の動力としては未開発のまま、明治中期まで続いた。

前述の官営(幕府−明治政府)の火薬用・旋盤用動力としての開発は、むしろ特殊な例ともいえた。

もっとも多摩地区の山間部では、製糸工場の動力として水車は大幅に利用された面があったが、ここでは一応そうした事実があったということにとどめる。

水車を動力とする工場制工業の発達を追いかけ追いこす形で、蒸気機関の導入が行われた結果、水路沿岸に立地した官営工場の動力はたちまち蒸気化した。

そして水路は原料と製品の搬入出路として、依然その役割を果たしつづけたのである。

なおここで立川市の史跡である巴河岸(ともえがし)についてふれよう。

現在の玉川上水は砂川水衛所のすぐ下流で残堀川の下をくぐり抜けて流れている。

そのさらに下流約五〇〇メートルの所が巴河岸である。市の説明板によると、

この巴河岸は玉川上水が水路として利用されていた当時の船着場で、伊勢の人巴屋某が船頭をしていたため巴河岸と呼ばれるようになったといいます。

玉川上水の水運利用は古くから考えられており、江戸時代中期には商人五島次郎右衛門外二名が幕府に願い出たが許されず、明治維新になって、砂川源五右衛門が再度願い出、ようやく許可になりました。

そして明治三年(一八七〇)に開始されましたが、翌四年には衛生上の理由から廃止されてしまいました。

なおこの玉川上水水運利用が現在の中央線開通の一因となりました。 |

とある。この水運は羽村から四谷大木戸まで許可され、通船準備のため上水の幅を広げ、帰路の曵舟用の通路(人馬用)や揚げ場・船置場・船溜りなどもつくられた。

舟は長さ六間(約一〇・八メートル)、幅五尺(約一・六五メートル)のものが沿岸各村あわせて八一艘が許可された。

この通船期間は明治三年四月から明治五年五月末であり、廃止の理由はあまりにも上水の汚染がはげしかっかことによる。

明治三年という時点で、武蔵野台地の近郊農村のはずれの砂川にまで「伊勢系ミナト(水人)」の活躍がみられたことは興味深い現象といえよう。

|

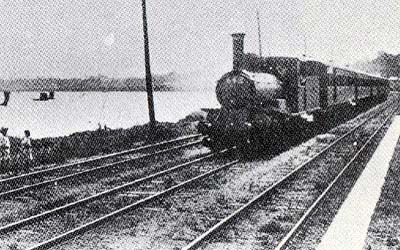

高輪沿岸を走る東海道線(故喜多川周之提供)

5 輸送手段の近代化 top

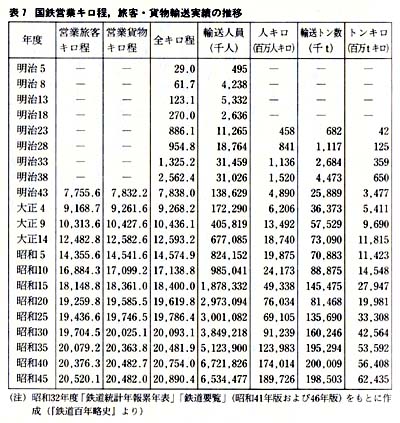

「汽笛一声 新橋」からはじまった「鉄道の世紀」は、明治五年(一八七二)からである。この文明開化を象徴する輸送手段は、その後めざましい発達をしつづけた。 |

|

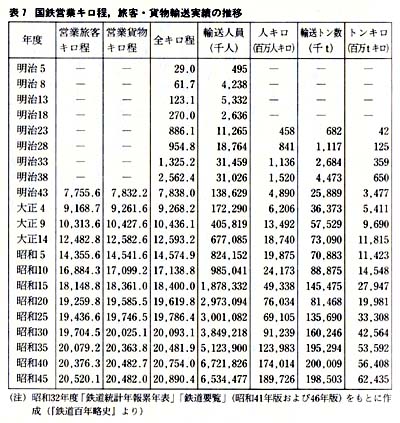

とはいうものの表7にみるように、貨物キロ程に関しては統計に数字がでてくるのは、明治二三年(一八九〇)であり、貨物輸送トン数に関する数字が現れるのは、明治二三年二八九〇)である。

輸送人員の数字は明治五年にすでにでている。

この鉄道における旅客・貨物輸送状況の時間的な“ズレ”は、少なくも明治二三年頃までは、物資流通の主力は依然として水運が主力であったことを物語るものである。

194-95

注のとおり、引用資料は『鉄道百年略史』を用いた。その理由は「略史」の統計こそ、かえって貨物輸送における鉄道の役割が大観できると考えたからである(すでに明治六年には新橋−横浜間に鉄道貨物が開業している)。

動力の近代化(蒸気化)は、工場・鉄道に加えて船舶にもおよんだ。

鎖国から一転して開国し、近代国家への途をひた走りに走りだすためには、「殖産興業」――工業国化が第一の前提であった。

つまり島国日本としては貿易立国が当面の目標であった。海外貿易用の船舶は当然蒸気船でなければならない。

その面では蒸気船の増加は著しいものがあった。

しかし国内運輸用の船の場合には、容易なことで「近代化」は達成されなかった。

わが国の海運を含めた水上輸送体系は、すべてが主要な「湊々」を結んで形成された運輸網であり、海と川とは一体的なものとして取扱われてきた。

大型和船(井上安治画) |

洋式帆船と和船(井上安治画) |

表現を変えれば、外洋船と河航船の区別は極端にいえば船の大小の差にすぎず、それぞれの湊・港も河港・海港の区別がなく、船の運用に関していえば、非常に自由な行動ができた輸送体系であった。

江戸湊―東京湊はその代表的なものであったことは改めていうまでもない。

しかし「近代化」された大型外洋航海用鉄船の泊地としては、東京湊は不適当な港になった。絶えず運びこまれる「広義の利根川」の土砂による港の埋没化という条件と、政治的・外交的および軍事的配慮によって、開港場は大型船の停泊地として好条件にある横浜に定められた。

それにもかかわらず、国内水運の主力は菱垣・樽両廻船の伝統そのままの、大型木造帆船が東京湊には江戸時代とほとんど変わらない形で出入りしていた。

明治一八年(一八八五)、政府は明治二〇年以降は、それまでの国内輸送の主力をなしていた五〇〇石積以上の大型和船(大型木造帆船)の新造を禁止した。

つまり列島をめぐる沿岸航行船兼河川航行船の建造を禁じ、河港としての湊を否定する措置をとったのである。

この時点では大型和船の建造・運用および「湊々」の関係と技術は最高度に発達していたといってよい状況にあった。

政府はこれを一朝にして否定し、すべて洋式帆船化を指令したのである。しかしこの命令は、発注者・和船建造技術者とその乗組員たちのしたたかな抵抗により、事実上は空文化された。

理由は、当時の日本の海と川と湊を経済的に運行するには、和船型式が最適なものだということにあった。

だが法令無視はできないため、一応明治二〇年から洋式の一部を取入れて船をつくり、やがて船体は和船、帆装は洋式という混合型が普及するようになった。

こうした事情は第一次大戦(一九一四−一八)前後まで続き国内運輸の相当な部分を、鉄道と競合しながら受持ち続けた。

和船の系譜が根絶した根本的な理由は、政府の国営鉄道優先政策と、治水技術の切替、つまり低水工法から高水工法への移行にあった。

低水工法の思想は、やたらに森林を荒さず水源地を大切にし、流出する土砂を最少限におさえる「治山・砂防」を基本とする技術であった。

高水工法には水源地を護るという思想はなく、水源の森林から大量の木材を切出した結果、降雨が一挙に洪水化する現象に対して、“力には力で”という技術の思想である。

堤防の嵩上げ――洪水による破壊――堤防の嵩上げという悪循環をきたすこの技術への転換は、堤防構築により河岸の消滅をもたらした。

一方、船の近代化に対応する動きもでてきた。

明治二二年七月五日の『読売新聞』には、「横浜品川等の貨物積下しの方法完全ならざる為め、事業捗取らず、千噸荷物を積下しするに三日も掛るといふ不便の点を改良し、廻船問屋の賛成を得て堅牢なる艀数百艘と引船の小蒸気十数艘を備へ迅速と廉価を旨として、広く貨物艀業を営む」ことを目的に、江戸湊以来の有力者が資本金一〇万円で東京艀会社を小網町三丁目(中央区)に設けた旨を報じているような例もみられた。

6 利根川のつけかえ top

さきに一章「三つの水系」の項で『利根川と淀川』における“利根川東遷物語”を引用したが、ここでは同書より少し早い時期、すなわち足尾銅山鉱毒事件が、田中正造等によって表面化する以前に、すでに鉱毒を防止するために利根川のつけかえが行われていた例を紹介する。

明治二三年一月、足尾銅山の鉱毒で渡良瀬川の魚がほとんど死んだことから、いわゆる足尾銅山鉱毒問題が人々の注目をひくようになった。

すでにこのような現象の起こる前から、渡良瀬川流域の住民は深刻な鉱毒に悩まされつづけていた。

しかしこの鉱毒の影響をもっとも恐れていたのは、ほかならぬ政府であった。

渡良瀬川・利根川は現在の江戸川に通じていたため、鉱毒が東京におよぶのを恐れたのである。

このため「利根運河」開削という名目で、利根本流を深井−三ヶ尾−船戸の線で、鬼怒川・小貝川方面の河流に落すことを計画していた。

そして同年三月二五日、一応利根運河は開通した。この状況を次に紹介しよう。

同運河は渇水の期節に開通せざれば大に其の時期を後らす恐れあれば、当任者は昨年以

来非常に勉強し、去月の如き風雨の妨げ多さをも意とせず、孜々従事し、同月二十五日を

以て開通営業の見込にて、其前ムルドル工師の検分を受け、千葉県庁より開通差支なき旨

の許可を得て、同月二十五日に於て、〆切を取除き運河の開通ありしも、如何せん、未だ

通航規則の設置なきより、通船営業を許可せられず、元来当任者は昨年以来該規則の発付

を促し居るも、同規則は随分面倒にて、県庁限りにて定むべきにあらずして内務省の裁可

を要し、且同省にては土木局を始め地理局、警保局を経て立居に出し、夫れより参事官の

議に附し、然る後裁可となるべき筈なるが、既に土木、地理、警保の三局は無事に経過せ

しも、参事会にて少々修正を加へたれば…中略…且つ既に開通のありしものなれば、今後

規則の発布さへあれば、期節に拘らず何時にても通船営業を為し得べきものにして、甚だ

安心なるべし。而して江戸、利根両川間の勾配は、予定の如く二里二町間に凡そ八寸にし

て、運河内の水流は適当の勾配にして、江戸川口より利根川口の方へ流下せりと云ふ。――

明治二三年三月一一日付『中外商業新聞』 |

この記事で注目したいのは、運河として開削をしながら引用記事のとおり、なかなか通航許可がおりなかった。

これは当局としては通航させることは二の次であったことを物語るものである。

あくまで「二里二町間に八寸の勾配」という計算どおり、江戸川口の水を利根川の方に流すことにあった。

7 浅間山噴火の影響 top

天明(一七八三)二月二日に浅間山が噴火をはじめ、六月の末にはますます激しくなり、七月六日から七日にかけて大爆発があった。

このため江戸では「天闇く夜の如」き有様で「竹木の枝、積雪の如し。八日に至り快晴となる」(以上カッコ内は『武江年表』の引用)という記録が残されている。

この時に浅間山麓では今も残る“鬼押出し”の地形をつくり、また嬬恋村全滅という惨状が語りつがれている。

しかしこの噴火の被害を関東地方全体、特に利根川流域でみた場合、決定的といえるほどの影響を与えている。

それは爆発による膨大な量の火山灰の堆積は、利根川はじめ北関東の河相を一変させたからである。

火山灰の堆積とその流出で川床が高くなり、つまり川の流れ方が悪くなったため、爆発以後はそれまでとは比較にならないほど洪水が増え、その洪水は川をより一層「天井川」に変えていった。

そのため水運は壊滅的な打撃を受けるにいたった。

幕府は爆発の年の一一月から諸大名に大がかりな天下普譜を命じ、火山灰の浚渫や治水工事をやらせているが、自然の巨大さの前にはほとんど効果はなかった。

その後も火山灰処理の利根川治水工事ぱくり返し行われた。

浅間噴火の後遺症は明治まで続き、明治政府は明治三三年(一九〇〇)に、改めて大規模な浚渫(しゅんせつ)工事を中心にした利根川改修工事に着手し、現在みるような天井川の周囲を長大な堤防でかこまれた利根川の原形がつくられていった。

前項の利根運河開削もこの改修工事の準備工事としての性格を強くもっていたのである。

近代日本の治水技術はオランダ御雇外人による治水工法――限りなく暴れる川を制圧するために、限りなく 防を築きあげるという技術の思想による治水方法――の無批判な導入によって、本来の日本の河川の様相が根底から破壊されたといわれてきた。

しかし実際には、日本人自身によって、関東地方に限れば江戸時代から、結果としての高水工法が行われてきた。

それは直接的には天明の大爆発から明治三三年までの一一七年間、火山灰の後始末に悩まされ続けたのだが、間接的には現在もなおその影響が残っているといってもよい状況がある。

8 明治中期の江東の水運 top

このような状況の中で、東京と「広義の利根川」との水運事情をみると、外洋船の場合ほどには「近代化」の影響はなく、特に東京の関東内陸部の玄関先である江東地区の場合、舟運は依然さかんであった。 |

運河地帯の倉庫と荷足舟

|

上の表8は東京府が明治二二年三月に行った交通量調査の結果てある。

舟の型式や大小は不明であり、これから全般を推定することはできないにしろ、とにかくこのような状況もあった。

この表の“幹線水路”をむすぶ運河網の舟の多くは江戸以来の猪牙(ちょき)舟・何足(にたり)舟であった。

ともに船頭が櫓でこぐもので、とりたてて定員もなく、客さえあればどこへでもこいでいったのである。

江東地区は運河を中心に発達した地区のため、馬車・人力車などにくらべ速度はおそくても、道筋としてはかえって便利であり、運賃もまた安かったため、昭和はじめまですたることはなかった。

また前述の近郊農村の自家用舟も東京との間の野菜と下肥の運送に活躍した。

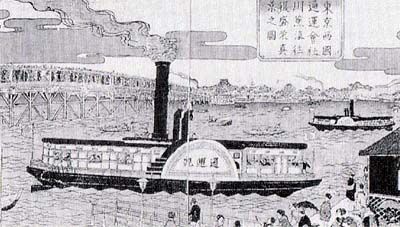

明治三〇年前後になると、この地区にも蒸汽船が現れた。次にその一例を紹介しよう。

河蒸汽船隅田川丸大川へ浮んでより、本所、深川、浅草又は大

川沿岸の住民を益すること夥し、本年よりは大川汽船起りで大川の東岸を航行し、隅田川丸と競争す。

永代橋より吾妻橋までの船賃三銭五厘、大橋、両国橋にも上陸の便あれば、年々乗客を増し、船内雑踏を極むと雖も、紅塵万丈裡を往来する馬車の如く俗悪な景なく、落花の軽く浮び、都鳥の浮沈する隅田の緩流をば四辺に眺めつつ交通し得る。――『東京繁昌記』 |

9 利根水運と鉄道 top

関東地方の鉄道の普及のし方には二つの型がある。

一つは河流にそって舟運と並行に走る路線、一つは舟運の終点部を横断的に連絡する路線である。

前者は高崎線(明治一七年全通)、東北線(関東地方の部分の全通は明治一九年)などがその代表であり、後者は水戸−前橋間の両毛・水戸両線(明治二二年全通)で代表される。

両者の中間的性格をもつものに常磐線(関東地方部は大体明治二九年に全通)があり、その他の支線もほぼ以上の二つの性格に大別される。

ともあれ明治二〇年代終り――日清戦争から日露戦争の間の約一〇年間に、現在みるような東京を中心とする鉄道網が形成された。 |

明治四〇年頃、隅田川を行く一銭蒸気(喜多川周之提供)

|

日清戦争の直前の明治二七年(一八九四)四月六日付の『東京日日新聞』は、東京付近の鉄道と利根川水運との利害得失論を「利根運河社長 稲葉氏」の調査として掲載している。

鉄道、汽船両運の便利ある土地は、是迄の例として乗客及び速達を要する貨物は大抵鉄道に依り、容積の粗大にして左程緊急を要せざるものは概ね汽船に積むを常とす。

利根運河と総武鉄道及日本鉄道川口支線との関係も亦概ね斯の如くなるべきかと思はる。

而して運河の為には総武鉄道よりも川口支線の方寧ろ痛痒の感ずること多がるべきかと思わると述べ次のように利害を挙げている。

利之方

一 同地方荷主・船主間の習慣として荷主の手を離るると同時に荷物責任は一切船手に移るも、汽車積となす時は着荷迄の責任は荷主に帰するの不便なること。

一 汽車積と為すときは本所若くは秋葉原より更に艀に積換ふる手段費用を要する事(引用者注=まだ河岸の役割は生きていた)。

一 銚子などの醤油は汽車積にて五十哩以上も走る時は沸騰して品傷となれども、汽船は曳船となすが故に、此の憂へなきのみならず、樽積戻しの便利もあること(引用者注=醤油だけでなく、野菜・果物の容器である枇杷(びわ)樽や籠類などは、市場側から産地に返すのが原則であった)。

一 目下米穀の船積値段は百俵に付き六円なれども、之を汽車積となす時は七円以下にあらざる事(但し精算にあらずして大凡の見込なり)。

一 肥料・米穀・薪炭等粗大の荷物は場所を塞ぐこと多きが故に、汽車積は自然運賃の高まる事。

一 前号記載の如く銚子汽船会社は其営業の方法を改むる事。

一 現今秋葉原に着する薪炭・米穀は両毛地方より出で、同地方は水運の便なきが故に鉄道に依るも、是れには利根川の如き水運の便あることなれば同一に論ずべがらざる事。

一 磐城の白水炭の如きは高浜迄は川口線に依り、夫より船積となすの便利よき為め、却て運河の利益となす事。

害之方

一 霞浦は水深くして棹を入るる能はず、風待を為さざるべがらざる故に、風の順逆に依り、荷物の輸送は一時なれば、或時は品嵩となり、或時は全く欠乏を告ぐる事。

一 米相場は急劇の変動あり、速達を要する時は汽船にては間に合はざる事。

一 生魚類は凡て速達を要するが故に汽車積となす事。

一 鉄道の新奇なると速なるとに依り乗客は凡て汽車に乗るべし。

一 生糸・茶等は専ら汽車に搭載すべし。 |

鉄道と舟運の並立(井上安治画)

|

一 利根河は夏時水涸れること多ければ、此季節の運輸は無論鉄道に依るべき事。

一 東京より常磐地方及総房地方への輸送すべき雑貨は、従来の実験上より汽車に依るの便に如かず。 |

当時の運河会社社長の見た舟運と鉄道の利害ではあるが、この時点で舟運は相当に鉄道に喰われている状況が推察される。

10 海港と河港の接収 top

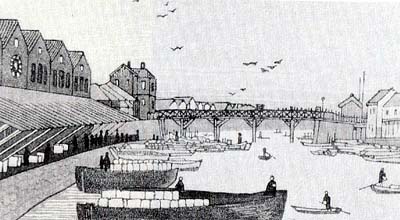

江戸時代の昌平河岸(広重「名所江戸百景」) |

明治はじめの御茶ノ水 |

前出の「輸送手段の近代化」の項で、東京湊は明治政府から見はなされた形で放置されたとのべた。

自治体としての東京市は横浜港に対応する近代的東京湊として東京港築港計画を明治一三年ころから考えはじめていた。

その後いくつかの曲折があり、明治三三年六月八日、東京市会は東京港築港を議決した。

しかしこの計画は政府が許可しなかった。

はなしは明治四年にもどるが、同年一月一二日に太政官は東京府と品川・神奈川・韮山(にらやま)・宮谷(みやや)・葛飾・若森・小菅・浦和・日光・岩鼻一〇県に対して次のような布告を出している。

関東筋川々或ハ沼縁等ニ於テ、河岸場卜唱へ、荷物揚卸ノ場所ヲ定、船積渡世ノ者、冥

加永相納候処、種々悪弊ヲ醸シ、運漕ヲ始、村々難渋ニ及候趣相聞ク、畢寛外場所ニテ荷

物船積相成(なら)ズヨリ、自然旧弊相存候様ニテハ不都合ニ付、各府県ニ於テ、篤卜検査ヲ遂ゲ、

改正ノ見込相立ベク申出ル事。(引用者注=一部読み下した) |

とあり、明治政府は江戸時代の旧慣であった「河岸」の存在には決して好意的ではなかった。

この時期に、政府の河岸地接収の有様は、およそ江戸時代の河岸地の取扱いとは、かけはなれたものだった。

次の史料は、具体的には、現在のJR・御茶ノ水駅付近の切りたった崖地の上を河岸地にくりこむ措置に関する東京府の「伺」と内務卿の「指令」の一例である。

河岸地も次の史料のようにすべて官有となった。

河岸地之儀ニ付伺

第一条 一昨九年九月中、御達相成候河岸地規則第一条ニ、河岸地卜ハ舟揖(しゅううう)之通スル水

部ニ沿ヒタル地ノ称ニシテ云々卜有之上ハ、別紙甲号図面ノ如キ懸崖凡弐拾関余ノ頂地ニ

シテ水利ノ便ヲ得サル地ニ付、普通官有地卜心得可然哉(しかるべきや)。

第二条 官有地ニシテ、別紙乙、丙図ノ如キ間口ハ全ク水部ニ沿ヒタル地卜雖(いえど)モ、奥行

頗ル広潤ニシテ其地、中央ヨリハ普通官有地卜異ナラズ。右ノ如キハ一地面ノ内、河岸地

卜普通官有地ノ分画区別相立候方可然哉ニ相考候得共、区別確定之後、往来道敷等相設(あいもうけ)、

双方ニ跨(またが)リ候様ニテハ不都合ニ付、右之如キハ一円河岸地卜差定候カ、或ハ普通官有地卜

差定可申哉。

右両条図面相添伺候条、至急御指揮有之度候也。

明治十一年四月十二日 東京府知事 楠木正隆

内務卿大久保利通殿代理

内務少輔林友幸殿

書面伺之趣ハ左之通可相心得事

第一条 懸崖ノ頂地タリトモ物揚ノ便卜水利ノ保護ニ関スル場所ニテ、小石川水道橋以東

神田万世橋間(引用者注=御茶ノ水一帯のこと)ノ如キ沿川ノ地ハ河岸地卜可相心得事。

第二条 水部ニ沿タル官有一区ノ土地ハ、前後河岸地ヲ見均シ、相当区画相立、水部ニ

沿ハサル部分ハ普通官有地ニ可組替事。

但、橋詰或ハ近傍人家稠密ノ場所ハ河岸地ニ無之トモ、火除地トシテ存置可致事。

明治十一年五月三日

内務卿 大久保利通 印

――『第二法令類纂附録』巻之二十二、地理部・下より……なおルビは引用者 |

江戸時代の河岸地とは、これまで再三のべてきたように、物揚場を意味した。

高さ二〇間もある御茶ノ水の崖の両側(右上の写真)を政府は河岸地に認定しようとしたのである。

このため東京府が「伺」を出しているのである。漢字の意味としては河岸地に相違ないが、非常に無理な、従来の常識にはない見解を内務卿がだした。

つまり「舟揖ノ通スル水部」の両側は、すべて河岸地として官有地化することを強行した。

政府の見解による河岸地とは、たんに水路の両側の部分だけの認識にとどまり、湊としての機能などは全く考えていなかった。

この認識は現在まで一貫してつづいている。

明治初期の河岸地・物揚場の官有地化が一段落した後は、財政難を解消する一つの方策として、適当な相手を見つけては払下げ処分をしていった。

旧大名藩邸の物揚場の多くは、明治一〇年代から二〇年代にかけて、民間の有力会社に払い下げられた。

図34の物揚場の変遷を地図上で追ってみると、相当の部分が藩閥と結んだ政商の所有になっている。

河岸の場合も江戸湊の中心部の日本橋付近に限ってみても、魚河岸をのぞいて、周囲はいずれもしかるべき「会社」の手に移っている。

そして大部分の河岸はのちに東京市の基本財産として移管された。

しかしその後も切売りが続き、現在ではほとんど、この基本財産はなくなった。

すなわち明治政府は湊を否定し、新しい流通関係の樹立を指向していたのである。

具体的にいえば水上運輸を封建遺制とし、陸上(鉄道)運輸に切換えることが、その近代化政策であったのである。

それはさておき、明治三三年東京港築港を東京市会が議決した当時の東京湊の取扱い貨物は、「大型船」によるものが年間約一六〇万トン。 隅田川に入る「近海航路」のものが約二〇〇万トン。計約三六〇万トンあった。

東京市の計画がそのまま実現すると、「大型船」だけで四〇〇万トンの輸出入貨物の取扱いが可能になるはずであった。

結局東京港は明治三九年(一九〇六)まで、江戸時代のまま放置され、同年から東京市によって、第一次〜第三次の隅田川川口改良工事が実施され、動力付鉄船の小型のものの停泊が可能になる程度に整備が行われた。

日本橋(井上安治画) |

通運丸 |

11 明治末期の水運事情 top

大型和船は鉄道と汽船に圧倒されたが、その反面小型の帆船はかえって増加しはじめた。 小型帆船の増加は汽船が発達するにつれて、その補助機関として必要になってきたのである。

明治四三年(一九一〇)五月一九日付の『二六新報』は、

「帆船は汽船のように早くはないが、石炭を必要とせず、乗組員も少数で足り、経費が安い。 その上、機関部がないため貨物の積載に便利であり、汽船の出入し得ざる外港湾にも航行できる」

という利点をあげて、汽車が普及して荷馬車・人力車の利用が増大したように、汽船の発着が繁くなれば、帆船ないし艀や曳船も発達させなければならないとのべている。

表9は明治末期の型式別(汽船・和船別)船数の統計である。

これは前記の『二六新報』によるものをまとめたもので、どの程度の範囲の統計かは不明であり、また小型船・曵舟などを完全に把握しているのかも不明であるが、艀・胴船・倉庫船が増加しつつある状況をのべた記事本文から推定すると、実数は、表9よりさらに多かったものと考えられる。 |

|

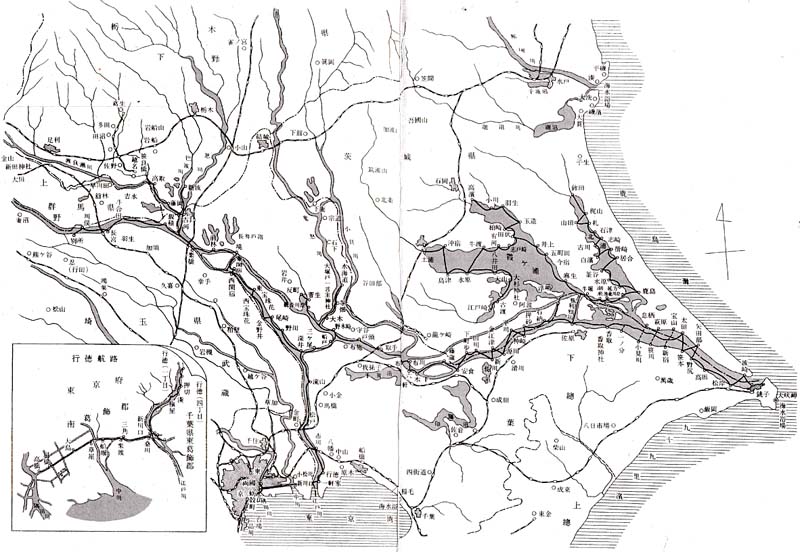

再び「関東地廻り」の“近代化”された舟運の一端にもどると、図35(下)のとおり「広義の利根川」のほぼ全流域にわたって、定期的な汽船の航路が依然として健在であったことがわかる。

図35の場合は明治四三年に汽船荷客取扱人連合会――つまり中小の汽船営業者の団体が発行した『利根川汽船航路案内』に添付された図であり、この航路は大手ともいうべき内国通運会社(現在の日本通運株式会社の前身)の通運丸の航路でもあった。

この図は、前掲の図29(Ⅴ章7)――元禄三年当時の「津出湊浦々河岸」の状況や、鉄道と舟運の関係を比較するのに便利な資料であり、「広義の利根川」の堤防が高水工事により、嵩上げにつぐ嵩上げの結果、現在みるように交通路としての機能を全く失う以前の「生きていた川」の状況をも物語る図ということができる。

|

図35 利根川汽船航路図 図29と対応する図。図29の原資料は元禄3年のもの。

この図は明治43年のものだから、220年をへだてた関東地方の舟運図である。

ただ両者でちがう点は、図29の方は帆船から曳き舟まで、各種の船の湊をしめしたものだが、

この図は汽船航路とその湊の図である。汽船の可航範囲の限界点を結んで、鉄道が敷設されている。

(図は、汽船荷客取扱人連合会刊『利根川汽船航路案内』より)

|

top

****************************************

|