|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章 Ⅳ章 Ⅴ章 Ⅵ章 Ⅶ章 Ⅷ章 Ⅸ章 Ⅹ章 付録

Ⅸ章 川の変貌と死

1 戦後の復興事業 top

焼野原を流れる隅田川 |

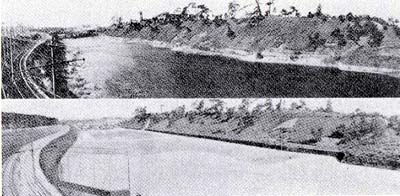

真田堀の埋立て(上が埋立て前、下が埋立て後) |

太平洋戦争は完全な敗北による無条件降伏で終った。

そして七年間におよぶ占領軍の軍政下における、日本政府の行政――間接統治時代を迎えた。

関東大震災の時の被害は東京・横浜に限られていたため、全国各地からそして海外からも救援の手がさしのべられた。

しかし世界中を相手に戦争をし、国内の主要都市のほとんどを、空襲で焼かれた日本と東京には、どこからも救いの手は差しだされなかった。

東京の復興の第一歩は焼跡の整理から着手された。焼跡の残骸・焼灰・焼土(これらを「炎上」と呼んだ)を片づけることが、まず復興の先決問題であった。

当時の食糧事情の悪さは、今では昔話以上の伝説的な、かたり草として、未経験の世代に受取られているほど、深刻なものがあった。

「日本人の七人の内一人は餓死する」というニュースが新聞に出されても、誰もがそれをあやしまないほどの状況があったのである。

こうした事情の中で、東京の人々は自分自身のためと占領軍の必要のために、残土を片づけなければならなかった。

ガソリンのかわりに薪や炭を燃して走る数少ないトラックが残土整理に活躍した。

しかし、東京湾の埋立地に運ぶより手近かな水路を埋立てた方が合理的だと判断した東京都当局は、旧江戸城の外濠を手はじめに江戸湊の運河を残土棄場にした。

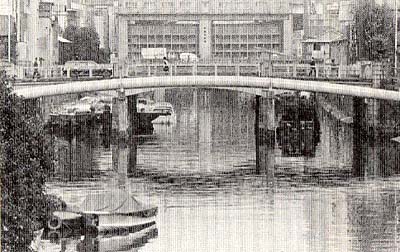

現在の四谷の上智大学のグラウンドになった真田堀(右上)、呉服橋から鍛冶橋(やがて新橋の土橋まで)の間の外濠――これは現在北から東京駅八重洲口のビル街および新幹線や東京で最初に開通した自動車専用の高速道路となり、その下は商店街になっている。

それに例の元禄の町人の都市計画として開かれた神田の竜閑川などが、最も早い時期に埋立てられた水面と水路であった。

明治政府は河岸・物揚場を官有化したが、戦後の東京政府は水路を埋立て、東京市(都)の基本財産である河岸もろともに気前よく民間に売却した。

都市における水面の貴重さ、とくに東京の場合にはその水面(水路)の存在が、長い間東京を支えていた重要な空間であることを忘れ去った暴挙であった。

そして前述のようにこの都心の新しい埋立地は、占領軍の紐(ひも)付団体や大資本の企業に売りわたされていった。

現行の「地方自治法」によると、地方公共団体の行政区画内にある水面を埋立てた場合、一旦は「所属未定地」となり、それが都道府県内限りのものの場合は、知事が所属を定め、都道府県にまたがる場合は政府が所属を決定することになっている。

有楽町0番地で有名な呉服橋――土橋間の外濠の埋立地は、それができてから三〇年になろうとしているのに、まだ千代田・中央両区の区境が正式に確定していない場所があるという例もある。

また東京湾内の広大な埋立地の分取り合戦が、湾岸各区でたたかわれたという例もある。

|

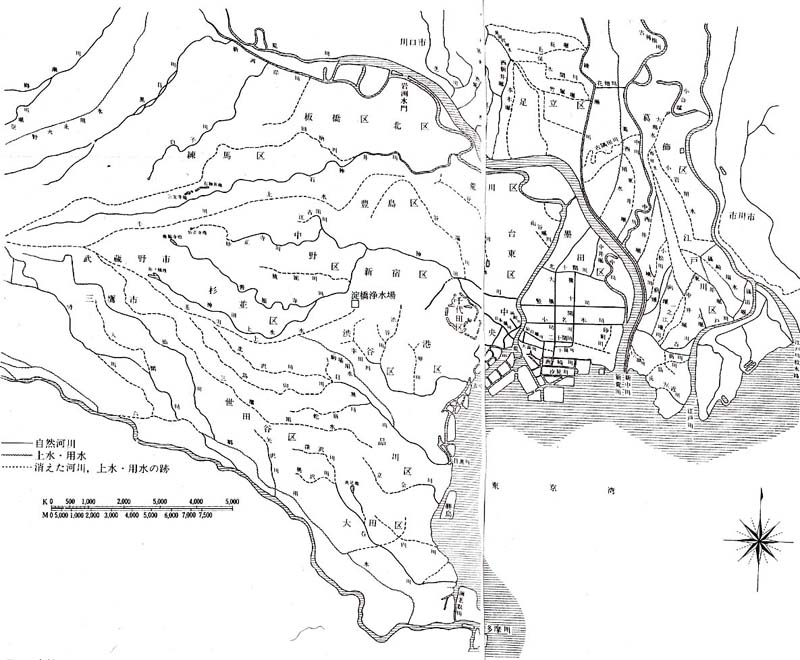

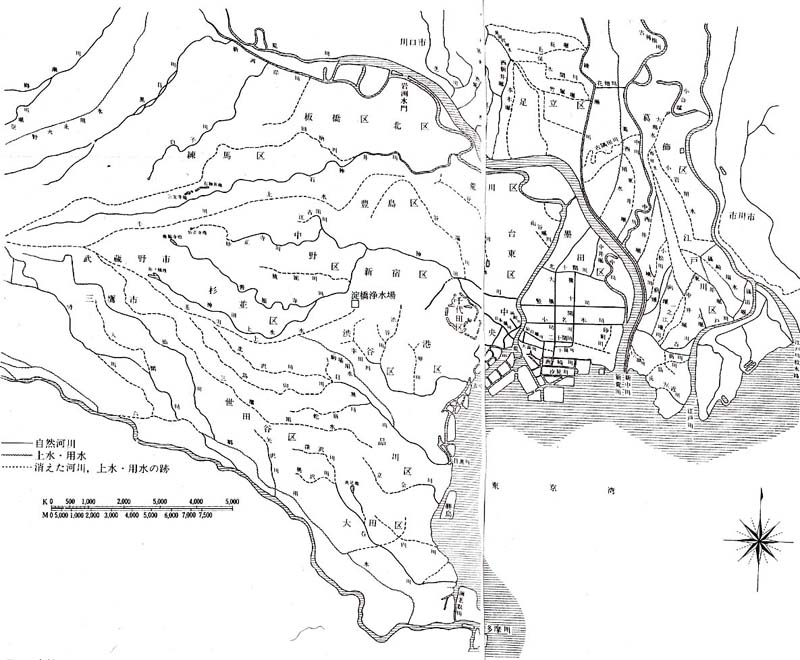

図38 自然の川と上水・用水 この図は今から36年前の東京の河川図である。

これまでの図では、図3をのぞいて上水・用水を記入した図は用いなかった。

まだ淀橋浄水場もみえるし、破線ながら谷田川・谷端川一宇田川なども記入されている。

台地上の上水・川水は、原則的に谷と谷にはさまれた尾根の部分に掘られている。

そうしないと分水できないからである。多摩川水系内にある用水は自然河川と交差して流れる。

東地区の用水群は、古い河流を利用したものなどが多い。

おなじ農業用水でも、また水道用の上水でも、それが通っている地域の性格によって、それぞれ流し方もちがう。

それにしてもこの昭和28年の河川図の時代は、まだ川は生きていた。

(図は、東京都建設局発行「東京の河川図」より)

|

2 独立当時の東京の川 top

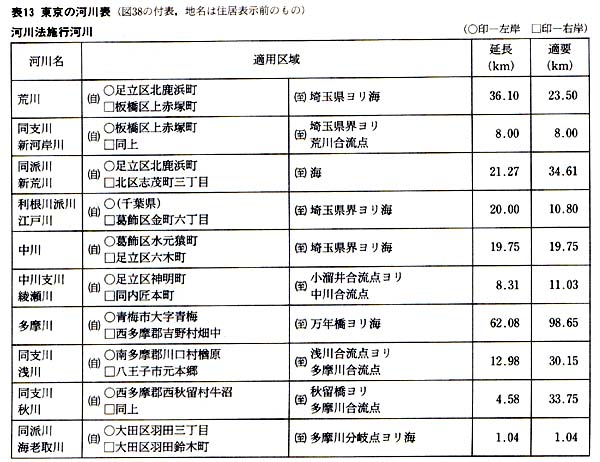

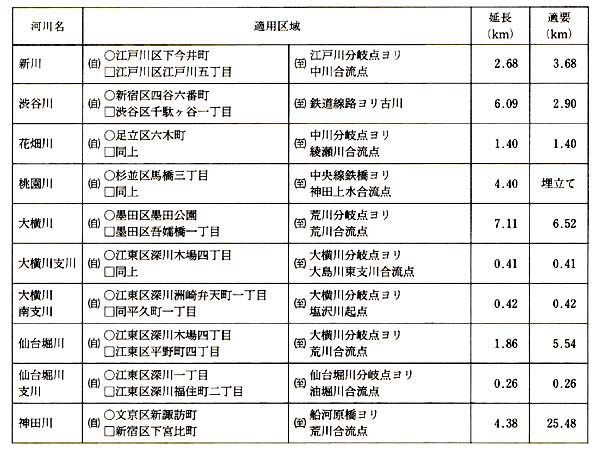

図38(上)と表13(下)は、昭和二八年(一九五二)六月一〇日、東京都建設局が民間の東昌文化研究所に委託して作成した東京の河川図および河川表である。

242-117

昭和二八年といえば、その前年に講和条約が締結され、わが国が一応独立した時点であり、朝鮮戦争の特需によって、やっと経済的な復興が緒についた頃である。

前章の「市街地の零細河川」の項でふれたように、昭和初期から徐々に台地上の零細河川の姿が消えていったが、この時期になると市街地の中小河川も次々に“下水道化”していった。

図38でみる限りでも、破線で表現された河川、旧石神井川河流の谷田川、神田川に合流する谷端川、渋谷川支流の宇田川上流部、古川支流の笄川などが地下にかくれてしまった状況を示している。

そしてこの状況は現在はさらに進んでいる。

これらの川はもちろん舟運のある川ではなく、いわばそれぞれの谷筋の排水路としての役割しか果さなくなった川であり、道路化した部分である。

なお図38には、自然河川のほかに上水路・用水路の記載がある。

城南地区には多摩川とその支流の野川・入間川・仙川・矢沢川とからみあって、多摩川北岸をうるおしていた六郷用水、江東地区では荒川放水路と江戸川の間の多くの用水路網が目につく。

これらの用水路はいずれも農業用水路として開発されたものだったが、東京が昭和三〇年代の経済の高度成長期に爆発的に都市化が進むと、いずれもその本来の役割から雑排水路-下水道的な存在になった。 |

道路下を宇田川が流れる

|

それに加えて、とくに江東地区の用水路の場合は、前述の地盤沈下の影響で、かえって江東地区の防災上の弱点になってしまった。

図38と表13は、いわば考古学の遺跡分布図と同じく東京の川の遺跡図と遺跡表になってしまったのである。

3 高度成長時代と川 top

「自動車の国」アメリカの軍隊に占領された日本は、急速な自動車の普及時代をむかえた。 占領中は米軍の自動車に羨望の視線を送った日本人は、意外に早く自動車を自分のものにすることができた。

今ここで自動車増加の統計をもちだすまでもなく、昭和三〇年代初めから本格的なモーター・リゼイションの時代に入った。

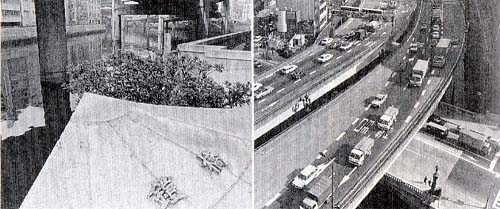

しかし自動車交通がすぐに当面したのは交通問題であった。 |

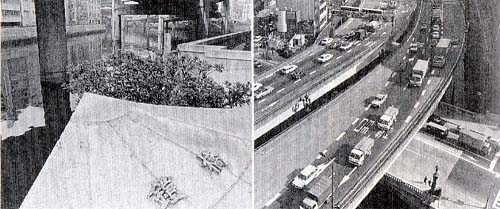

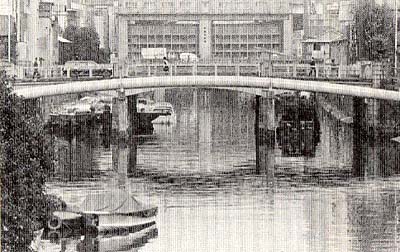

高速道路の下になった日本橋(右)と鎧橋(左)

|

東京をはじめ、わが国の主要都市の多くが水運の適地に発達し、それを国営の鉄道網が再編成したところに、いわば飛躍的に自動車時代が始まったのである。

とくに湊として発展を続けてきた江戸-東京の場合、帝都復興事業で、湊、とくに舟運がとどめをさされるまでは、道路はあくまで水運の補助的なものだといってよい状態だった。

帝都復興計画は自動車時代を予想して計画されたものではあったが、戦後の自動車時代は、その予想をはるかに上まわるものがあった。

占領時代を契機に東京の首都的機能の集中は一層増大し、人口の集中も三〇年代の一〇年間、毎年の増加人口は三〇万以上ずつふえていった。

自動車交通もこの状況に平行して増加していった。

交通問題は道路の渋滞、交通事故の激増、駐車場スペースの確保難、道路施設(舗装・照明・信号など)の弱体などの形で市民の前に顕在化した。

なお現在の自動車公害(排気ガス・光化学スモッグ・騒音・震動など)が、市民に意識され始めたのは、オリンピック東京大会という“お祭りさわぎ”が一段落した後の、昭和四〇年代に入っでからのことであった。

それまでは市民はむしろ、自動車の利点だけを積極的に追いつづけた。

普通乗用車で一人が移動するための底面積は、都電だったら一二~三人が移動できる底面積である。

この空間利用上、不経済きわまる自動車交通を優先させるため、明治以来「市民の下駄」とさえいわれた長期間にわたる路面占有の“既得権”をもつ都電を、いとも単純に撤廃した。

この最初の“撤廃式”は市民の祝福の歓声の中で行われている。

このような現象は、明治・大正・昭和のそれぞれの時点で、水運体系が既存の権利や実績をひとつずつ、つぶされていった経過と同じ性格のものともいえる。

高度成長時代の東京は、一大建設現場といった光景になった。

都心のビジネスセンターは飽和し、その周囲に高層ビルの群が四方にのびていった。

古いビジネスセンターも再開発されて高層化した(例えば丸の内地区)。

前述のように残土で埋立てられた所につくられた高速道路は、これまたぐんぐんと延長されていった。

そして三〇年代後半の最大の山場は、昭和三八年のオリンピック東京大会のための施設の建設工事であった。

新幹線も、現在都内を縦横に結ぶ高速道路の幹線も、すべてがオリンピックに焦点を合わせて建設が進められた。

オリンピック準備は、東京の本質を見据えて、今後の近代都市東京がいかにあるべきかという展望を欠いたまま、拙速主義・即成主義で実施された点に最大の特徴があった。

つまり“金と技術”さえあれば、こういう芸当もできますよといった感覚で終始した。

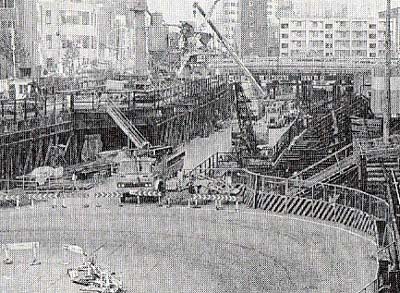

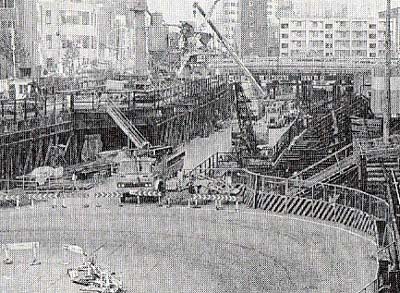

地下鉄工事中の旧築地川跡 |

高速道路化した旧築地川 |

そのもっともよい例は、江戸-東京湊の運河網を大幅に埋立てて高速道路化し、日本橋川(平川)・神田川などの自然河川の上に“ふた”をする形で高速道路をとりつけたことで代表される。

東京の風景の中で最も美しいとされてきた皇居周辺の濠をまたいで、あるいはその沿岸にコンクリートむきだしの道路が出現した。

これらの現象の最大の理由は、東京の水路をなす水面はすべて公有であり、土地の買収・補償がなくてすむ――つまり経済的効率が優先したのである。

“金と技術”の限界は採算の枠内での話にすぎず、東京の市民は何百年間もの間、共有していた貴重な財産を一朝にして奪われたのである。

こうして、かっての江戸-東京の“母なる川”は、両国の百本杭(隅田川の護岸施設)よろしく、川の中に道路の支柱が並びたち、排気ガスと騒音をふりまく道路でふたをされ、文字どおり川は陽の目をみない存在になった。

またこの建設期には、俗称ジャリトラと呼ばれる大型ダンプカーが市中を横行した。積載重量の制限をはるかにこえたジャリトラが採石場と建設現場をピストン輸送した。

このため、東京およびその周囲の道路・橋などは、補修につぐ補修を重ねても絶えず破壊され、その耐用年数は大幅に減少した。

水路ならばジャリトラ一台分のエンジン船で数十倍から百倍程度の重量物を、音もなく運べるのだが、その水路を否定したむくいは、さきの地盤沈下の例のように、はかり知れぬ外部不経済――結局は市民の税金で穴埋めをはかるほかない事態の原因となった。

4 近郊の都市化 top

東京の人口の集中は、深刻な住宅問題となって現われた。

年間三〇万以上の「渡来者」の移住が一〇年間も続けば当然のことである。

東京の住宅をはじめもろもろの都市施設はたちまち飽和した。

その結果、一旦東京に集中した渡来者たちは、東京周辺の地価の安い場所を求めて拡散し、いわゆる首都圏を形成するにいたった。

以下、ここでは主として武蔵野台地上に拡散した近郊都市と川の関係についてみていくことにしよう。

東京二三区の範囲に限っても、川がつくった地形をしめす谷、川に付随するものとしての橋・田などのついた地名が非常に多い。

まず区名からみれば千代田(神田)・中央(日本橋、京橋)、新宿(四谷、牛込、淀橋)・文京(小石川)・台東(下谷)・墨田・江東(深川)・品川・大田(蒲田)・世田谷・渋谷・北(滝野川)・荒川・板橋・江戸川などがある(カッコ内は東京都三五区時代の区名)。

JRの駅名に限っても、市ヶ谷・四谷・千駄ヶ谷・阿佐谷・渋谷・鶯谷などがあり、品川・立川・御茶ノ水・池袋などの水そのものを示した例や、新橋・飯田橋・水道橋・浅草橋などや、神田・田端・田町・蒲田・五反田などの例もある。

さらに細かくみれば以上のような例は枚挙にいとまがないほどである。

5 武蔵野の「クボ」 top

これらの地名に関連して武蔵野台地特有の地形をしめす言葉に「クボ」がある。 旧市内でも大塚窪町があったし、現在でも港区には芝西久保という地区がある。

再びJR駅名にもどると、大久保・新大久保・荻窪・西荻窪などがある。 古い地形図で武蔵野台地上の小字名をみると、「クボ」はいたるところに見出せる。

漢字では久保・窪があてられているが「クボ」には、大久保・小久保・長久保などのように凹地の形状を形容するもの、荻窪のように草木の名をつけたもの、狐・蛇などの動物の名をつけたもの、粋なものでは恋が窪などというのさえある。 このバラエティに富んだ「クボ」は、すべて谷筋そのものである。 |

『クボ』の原形-古川(広重「名所江戸百景」)

|

より具体的にいえば「クボ」は零細河川の氾濫の際の遊水地を意味する地名であった。

台地上の中小河川の谷の断面は一般的には「桶状」だが、小さな支谷、普段は地表に流れがあるかないかという程度の零細河川の凹地が「クボ」である。

この「クボ」のついた小字は、都市化と「住居表示に関する法律」の施行によって、大部分がその土地の性格を直接的に示していた地名から類型的な地名に改悪されてしまった。

玉川上水を中心に、水の乏しい台地で血の出るような努力を重ねて新田開発を続けてきた農民といえども、この「クボ」には手をつけなかった。

大河の河川敷に洪水を予想して耕作する例と同じく、耕作をする場合でも冠水した際に被害がさして大きくない作物を植える程であり、「クボ」に進出する場合は洪水がなければ“もうけもの”という態度で粗放な農耕を前提とした。

256-124

昭和三〇年代以降の台地上の宅地化は、まずこの「クボ」の処分から始められた。

住宅公団などの公的機関が、それまで棄ててかえりみられなかった「クボ」を、機械力を使って大規模な宅地を造成し、いつ暴れだすかわからない零細河川を、コンクリートのU字溝のように圧縮し、「クボ」に土盛りをして団地を建設した。

その土地がどのような理由で今まで利用されなかったかという検討は二の次で、地価の安さと機械力の利用ができるという条件で「クボ」は宅地化していった。

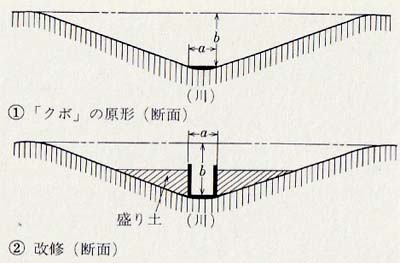

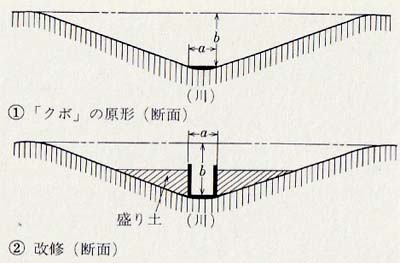

右図はこの「クボ」の改悪状態の模式図である。

図①は自然の「クボ」の場合、最大bの高さまで水を流すことができる。

aは平常時の川幅をしめす。②は「クボ」に宅地を造成する場合の一般的な型をしめす。

川をU字溝に押しこめ、斜線部分に盛り土をして、その上に住宅をたてる。

その結果は「クボ」の断面積が大幅に減ることになり、出水時には急激に川の水位が上り周辺にあふれだす。

さらに悲惨なことは、このような改修――いわばダムをつくったと同じ意味をもつ工事によって、改修地点より上流の流域は思いがけない洪水にみまわれる。 |

|

かっては洪水常襲地帯といえば、江戸時代には現在の神田川流域であり、江戸からごく最近までは江東地区ときまっていたのだが、武蔵野台地の都市化に伴って、海抜一〇〇メートル前後の台地部でも洪水常襲地帯が発生したのである。

Ⅳ章9「平川水系の改修」の項でみた運河・神田川洪水の原因に非常に似た現象が、約三〇〇年後の近代技術の結果として成立した。

川というものは、再三くりかえすように、自然的・人為的原因をとわず、その流路の一ヵ所にでも変化が加えられると、全流路・全流域が加えられた変化に応じた形で、それまでの流れ方からまったく新しい流れ方をしはじめる。

こうした川の本質を無視して、目前の経済的好条件に飛びついた結果は、いまや武蔵野台地上の全河川に影響を及ぼしつつある。

さきにこの“ダム”上流が悲惨だといったのは、個人で「クボ」を買わされ、買わざるを得なかった人々のことであり、それらの人々は公的な住宅政策や建設技術の欠陥による二重三重の犠牲者であることを指したものである。

6 川の巨大さ top

私の住いから約一五メートルはなれた所に、玉川上水を水源とする農業用水が流れていた。

幅約一メートル、深さ五〇センチの用水であった。季節により水量の増減はあったが、とにかく絶えることなく水が流れ、おたまじやくしや、エビガニ、まれには一〇センチ位のハヤさえまぎれこんでいた。

飲料水としての役目はとっくに終っていたが、まだ農業用水としては現役の川であった。

もう一二、三年前のはなしになってしまったが、四季を通じて、子供の遊び場であり、親たちの「川端会議」の議場であり、新興住宅地の一角のささやかな社交場でもあった。

この程度の用水、三、四歳の幼児が危険なく遊べる水路でも実は大変に巨大な存在だと気づく機会があった。

子供たちと笹舟を流して遊んでいた時に、ふと気づいたことなのだが、この川は一日にどの位の水を流しているのかということであった。

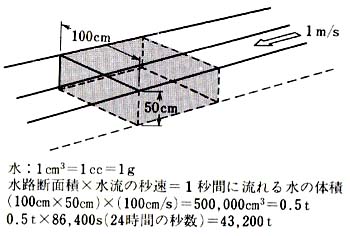

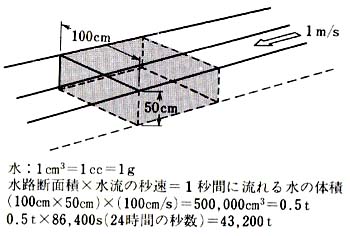

かりに右図のような流速をもつ水路があるとすると、いいかえると、一秒間に、小型の家庭用の風呂桶一ぱい分位の水量を流す水路の場合、一日に流れる水の重量は四万三二〇〇トンにおよぶ。

幼児が遊べる程度の流速が一秒間に二~三〇センチほどの用水路でも、一日に一万トンくらいの水を動かしている計算になる。

こうしてみると、戦艦大和や巨大空母ミッドウェーくらいの重量は、ありふれた用水や小川が事もなく一日に流している重量にすぎないということになる。 |

|

これが荒川クラスの自然河川になると、まさに桁ちがいの巨大な重量の水を流していることがわかる。

零細河川といえども「クボ」が必要だった理由の一端がこのような例からもうなずけよう。

川をやたらに埋立てたり下水道化してしまうと、大雨が降った時に意外な災害となる。

|

|

7 台風一七号 top

最近の例として、昭和五一年九月八日から九日にかけて台風一七号が東京地方に降らせた雨量は、田無市が最高で一時間に六五ミリ、つぎが板橋の六〇ミリ、全体的には五〇~六〇ミリ程度であった。

この雨による被害は表14(上)のとおりで、東京の武蔵野台地部は軒なみに被害を受けている。

一方、下町低地とくに江東地区などは、一時間当り五〇ミリの雨までは下水道ご処理できるようになったため、ほとんど被害を受けていない。

一時間当り六〇ミリの雨といえば、一平方メートルあたり六〇リットル、六〇キログラムの雨が降ったことであり、それにそれぞれの河川の流域面積をかけた場合、これまた非常な分量の水が川に集中することになる。

この台風による災害がもっともひどかったのは、石神井川流域(田無市・練馬・板橋区)、ついで白子川流域(練馬区)、仙川流域(小金井・三鷹市)の順であった。

災害の直接的な原因は、降雨量が下水道化した河川の排水能力を超えたことにある。

「田無・保谷石神井川対策協議会」(昭和四八年七月の石神井川氾濫を機会に結成された住民組織)の調べによると、石神井川の水源地付近である田無・保谷両市内の“いっ水”件数は、四一~五年までは、年間二件程度、四六~七年には毎年四件と倍増、四八年には八件、四九年には一四件、五〇年が五件と氾濫件数は高度成長をしている。

皮肉にも「田無」地区が水害常襲地域化したのである。

東京都が石神井川改修を始めたのが昭和三四年で、この工事は下流の北区から進められ上流の小平市までの二五・二キロを一時間当り五〇ミリまでの雨をさばけるようにするのを目標にしている。

だがこの改修がすんだ地区は下流の六キロメートル(北・練馬区)だけで、四三年に着手した当面の暫定工事三○ミリまでの雨を処理するもの)の進行状況は現在約七〇パーセントの一六キロメートルにすぎない。

しかしこれとても雨量が三〇ミリを超えれば、すぐに災害化するのである。

九月一○日付『読売新聞』によれば、こうした中小河川の氾濫常襲地帯を解消するためには、「二〇年の歳月と二兆円の金がかかる」と報じている。

目下の地方財政事情からすれば、二〇年、二兆円という数字は、不可能、または全く見通しのつかないことを意味している(注=この部分は、あえて元版のままにした。その一二年後の現在でも事情は本質的にはほとんど変っていない)。

こうした現象のそもそもの原因は、さきの「クボ」の場合のように、谷と川の断面をU字溝型に改修した結果である。

自然河川の谷の断面は本来は先の模式図のように、川岸が「なぎさ」状になっていて、谷の断面は皿状になっていることがもっとも好ましい姿だといえる。

遊水池を否定し川岸を垂直にコンクリートでかためて、安い土地を獲得しつづけた結果が、台地上の水害となってあらわれたのである。

江戸時代の運河ですら、V章の「河岸地の行政」の項中の模式図のように、川岸は城壁をのぞいて決して垂直にはつくらないで河岸を構成している。

現在の大部分の川の護岸の断面は、あまりにも川の巨大さ、雨量の巨大さを無視してつくられすぎている。

下町低地の地盤沈下と、台地上の水害とは、ともに川の生態と川がつくりだした地形の特徴を全く考慮に入れなかった好一対の見本である。

8 新しい川 top

これまで水路の埋立てばかりとりあげてきたが、東京には新しい川が数多く生まれている。

陸地に開かれた運河としては、江戸川区の北半分のほぼ中央に南北に掘られた新中川放水路がある。

これは昭和一二年に着手され、戦争で中断したのち昭和二四年から三七年までの足かけ二四年がかりの工事で完成した。

この運河の主な目的は埼玉平野の古利根川からの洪水防止のためのものであり、水運とはほとんど縁のない運河である。

もう一種類の運河は東京湾の埋立てによって、つぎつぎと陸地(埋立地)が増えていき、埋立地の間の埋め残された海面が運河の名で呼ばれるようになったものである。

見方を変えればそれぞれの運河の線が、そのまま東京湾埋立の「年輪」だということができる。

江戸湊成立後、もっとも早くから埋立地の地先になっだのは、これまでのべてきたように江東区深川地区であり、近代に入ると都市廃棄物の増加に応じて、塩浜・枝川・豊洲・潮見・辰巳・東雲(しののめ)などの埋立地が造成され、幕末の台場も一部を残して埋立地の中に吸収されてしまった。

そして現在は一三号地の埋立てがおわり、さらに沖合いに埋立てが進行している。

第二は江戸湊の延長的な埋立地で、中央区地先に月島・晴海の埋立地が隅田川河口部につくられた。

そしてその間の埋残し部分が朝汐運河となった。

第三は、いわゆる「江戸前」と呼ばれた港・品川・大田各区の東京湾岸の埋立地で港区の場合、JR・浜松町駅の線路のもっとも台地よりの線以東は、すべて明治五年の鉄道開通以後に埋立てられた所である。

しかしこの部分は竹芝・日の出両桟橋と、南北の芝浦岸壁の線で、海岸線はひとまず固定している。

最大面積を有する埋立地は、品川区地先の勝島と大田区地先の平和島両埋立地の沖にまたがって造られている大井埠頭がある(完成面積は六七八ヘクタール。ここに今年の五月六日に秋葉原の神田青果市場が移された)。

そして羽田空港北端から大井埠頭を経て江東区地先の埋立地をとおり、江戸川区南端にいたる自動車道路「首都高速湾岸線」も一部できあがっている。

この道路建設に象徴されるように、埠頭は荷役施設の進歩により、東京港の貨物は直接自動車に積換えられる港湾になったため、これまでの船-運河-陸地を結ぶ艀の活躍する余地はなくなった。

現在、埋立地間の水路=運河は四一本あるが都港湾局はその内の一五本を用済みのものとし廃止する方針をきめた。

埋立ては今後もますます進行するであろうが、その工事ごとに新しい運河が形成され、やがてその運河も埋立てられていく。

湊の「年輪」としての運河も、それを必要としなくなった港湾にとっては、障害物の地位に転落し、消しさられていくのである。

9 江戸湊との対比 top

東京湾のこのような埋立て状況は、その規模こそちがえ、本質的には徳川氏が建設した近世の江戸湊造成の延長とみることができる。

Ⅳ~V章で江戸湊の成立の歴史をみてきたように、河口部を埋立てて海港をつくるという点では、近世初期も現在も一貫した「湊づくり」だといえよう。

昭和三〇年代に、現在のような広大な埋立地が実現しない時点で、「東京湾海上都市プラン」が提唱され、一時は県知事から建築家、都市計画関係者の間でこのプランをめぐって賑やかな論議がまき起ったことがある。

ジャーナリズムもまた大いにこれを取上げて取扱ったことがあった。

江戸湊の埋立地の大部分をしめた中央区の地域が、江戸市街の商業の中心地として繁栄しただけではなく、江戸町人文化の中心としても独自の発達をとげてきたのに対して、「海上都市プラン」は主に過密都市東京の宅地-住宅問題の解決策として登場し、興味の中心は建築技術の可能性の有無に移行し、やがていつとはなしに立消えとなり忘れ去られた。

壮麗な青写真は描けたが、具体的にそこにどのような人々が生活し、その生活の場がそれまでの東京の生活とどう結びつき一体化するかという展望を欠いた、いわば人間不在の計画かたどる当然の運命でもあった。

さきの有楽町0番地の例のように、水面を埋立てた場所は、どの地区の地先であれ、一旦は所属未定地になり改めて行政区画が定められる。

十三号地だけで約三〇〇ヘクタール、江東区面積の一〇八-セントに相当するような広大な埋立地が幾つも、いまだに所属未定地のまま放置されている。

このための湾岸五区(江東・中央・港・品川・大田各区)は、それぞれこれらの埋立地を自区に編入するように激しい運動を続けている。

その一方では湾岸高速道路(一部は京浜運河のくぐる巨大なトンネルを含む自動車専用道路)が建設中である。

物資の流れだけでみるならば、この道路はかっての櫛形の埠頭をもった江戸湊の海港、本材木町一~八丁目の背後をつらねる“通り町筋”(日本橋-京橋-新橋をむすぶ東海道の起点部の道路)に匹敵するものである。

しかし現在の高速道路は人間の立入りを許さない非常に単能的なものである。

都市は道路=水路を中心にしてしか成立できない。この道路=水路をたんなる交通路としてではなく、時には“いちば”に、または広場に、そして娯楽の場として使うという多角的な人間のゆきかいができる場所が、都市における道路=水路の本来のあり方である。

はたしてこの広大な埋立地が新しい日本橋・京橋地区のような町――といっても現在のようなデパートと銀行と酒場の町という意味ではなく、人間が人間らしく生活できた町を意味する――を、現在および将来の東京人が建設できるか否か。自称“近代的・現代的”な知恵が、近世初頭の都市づくりの知恵を超えることができるであろうか。

くり返しになるが、都市の主要道路・水路は、常時「歩行者天国」でなければならない。

歓声のうちに都電を撤廃し、人間の道を自勁車によろこんであけわたした東京“市政府”と市民たち、それに湾岸各区の“区政府”の首長たちは、都市というもの、都市の中における道路・水路をどのように把握し、どのような展望をもっているのであろうか。

埋立地は法的には所属未定地である。それは、東京の市民の共有財産であることを言外に物語っている。

さらに物理的にも東京の市民の廃棄物と「広義の利根川」の堆積物によって形成された土地である。

明治政府が河岸・物揚場を官有地化し、戦後は東京市の基本財産(市民の共有財産)の河岸地を払下げつづけた。

約一世紀におよぶ権力による“国盗り物語”はもう完結してもよさそうなものである。

10 世界の舟運 top

一八一四~五年のウィーン会議により、ライン・ドナウ・エルベ・オーデルなどの河川は「国際河川」であり、国家の支配は受けるが舟運は私企業にゆだねられることがきめられた。

第二次大戦後はEC機構を中心とする国際機関が、ヨーロッパにおける運河網のより効率的な運営に大きな精力を費している。

現在もオランダ・ベルギー・フランス・ドイツ・ソ連の主要河川は、ほとんど運河によって連絡されている。

さらに北欧諸国、英国などにも多くの運河が開発され活用されている。

あるものは自然河川を改良し、あるものは自然河川に平行に、そして水路トンネル・水路橋やパナマ運河と同じく閘門(こうもん)により異なる水系を連絡させるものなど、運河の形式は多種多様である。

西ヨーロッパの主要国際水路は一二〇〇~一八〇〇トンの船が航行できるように整備されている。

水路トンネルの最大のものはマルセイユ付近のル・ローブのもので延長約七・二キロ、幅二二メートルで航洋船も通れる。

東ヨーロッパの場合も、ボルガ・ドンなどの水系に組みこまれた運河網により、モスクワを中心に北は白海・バルト海、南は黒海・カスピ海が連絡されている。

アメリカ合衆国の場合は、本来は可航河川の多い国であるが連邦政府の改良工事により改修された可航河川の全長は、四万四〇〇〇キロにおよぶ。

一九五九年(昭和三十四年――この年に日本では首都高速道路公団か発足している)、アメリカとカナダの共同事業として、セントローレンス水路が完成し五大湖沿岸地域の交通事情が大幅に改善された。

この運河開発における、自動車王国アメリカ合衆国当局の計算によれば、水上輸送に適する物資は嵩張(かさば)って、しかも重い物資ほど効率がよくなり、さらに運搬距離が大きければ大きいほど有利さを増すという、舟運独自の性格を再認識した上で、舟運は鉄道輸送にくらべ、経費面では六〇~八〇パーセントも有利である、という結論の上で開発が実施されている。

この年から東京では水路が本格的に埋められ始めたことと対照させると、もはやいうべき言葉がない。

だが最後の“くりごと”を念のためにつけ加えよう。一九七六年から七年にかけての冬は世界的にきびしい寒波におそわれた。

我々の日常食品である豆腐・味噌・醤油の原料である大豆をはじめ、小麦・トウモロコシなどの輸入穀物の七〇八-セントをアメリカに頼っている日本では、大豆の場合、毎年節分をすぎると値が下りはじめる。

しかし今年は節分の直前に六〇キロ八三〇〇円だったのが節分から一週間たっても、かえって八五〇〇円に値上りした。

この値上りの理由はミシシッピー川上流が凍結しためだった。とくに搬出の中心地である支流のオハイオ川では、三メートルにおよぶ氷で航路が閉ざされ、舟運の開通の見通しが暗かったことによる影響が、ただちに大豆値段に及び、我々の食膳に影響がではじめる。

川の巨大さの一面は、このような国際的流通関係の上にもみられる。

11 川の再認識 top

霊岸島の防潮閘門 |

上野公園の人工川 |

アメリカと日本の国土面積の比は、約五〇対一だといわれる。

この広大な国土の交通手段は、それなりに非常に多様性をもっている。

アメリカの近代化は、一九世紀後半から「鉄道の子」という表現のとおり、何本かの大陸横断鉄道をはじめとする大規模な鉄道網の建設により、著しく進行した。

その上に二〇世紀に入ると、自動車工業が発達し、はじめから世界一の自動車王国として君臨した。

自動車交通は鉄道網の補助的なものから、鉄道網とは独立的なそれ自体の交通体系をつくり出していった。

いずれも広大な国土と地形の特徴に応じた利用のされ方によって発達していったのである。

その一面、前項の大豆の話の例のように、水運とくに舟運もまた世界最大の規模をもつ交通手段として存在している。

セントローレンス水路が完成した年に例をとれば、同年七月から六〇年六月までの一年間に、パナマ運河を利用した船は、一万七九五隻にたっしている。

日本の場合のように、文明開化になれば鉄道一本槍、占領-独立後は自動車一辺倒といった、“借りもの”のプラグマチズム=実用主義は決してとってはいない。

プラグマチズムの本家は、時と所と運ぶものによって、その交通手段を合理的に選択して利用している。

少なくも有史以来、川を中心に展開されてきた江戸-東京の発展の基盤は、日本独自の実用主義によって、わずか二〇年間で、ほとんど回復が不可能なほど、川と川がつくりだした地形を破壊しつくした。

ということは、東京の台地部・低地部をとわず目前の経済的効果・産業優先政策で、つぶしてしまった。

川の汚染が叫ばれてからもう一〇年位たつ。最近、神田川の各地点でユスリカの幼虫駆除と、汚染度の測定用として放流された鯉の稚魚が三〇センチ以上に成長して群をなしているのが観察される。

しかしこの群をなしている場所をよくみると、いずれも武蔵野台地の川の特徴である、川岸に湧き水があるところにかぎられている。

飯田橋の神田川と外濠の合流点、JR・御茶ノ水駅の本郷台地の掘割部などがその好例である。

川の中で汚染された水流と、新鮮な湧き水の流れが並行して流れている。

鯉が大きくなったのが、そのまま川全体がきれいになったことを意味しないことを、注意しなければならない。

しかしこの汚染問題はむしろ二次的な「公害」である。

川をU字溝にとじこめて「なぎさ」をなくし、自然の浄化作用を奪い、その上に河口に高潮防止用の水門と堤防をつらねて、川にギブスをはめた結果は、川の死をもたらすことにほかならない。

川のもつ巨大さは、もはや管理された巨大さであり、東京には自然河川が失われたことを意味する。

それがそのままいわゆる汚染となって現われた。それでもまだ川の巨大さは、有害物質の汚染が ppm の単位で測定されている段階程度ですんでいる。

今こそ、自然河川の復活への手段を強力におしすすめる最後の機会ではなかろうか。かっての元禄の町人の都市計画による竜閑川開削という、輝やかしい前例を思い起こすべきではなかろうか。

地震による江東地区0メートル地帯の海没、記録的な豪雨による台地部の広範囲の出水と崖くずれ。

台風にともなう高潮被害などの決定的な打撃を受けてからでは、どうにもならない。

改めて将来に向かっての運河網の計画――これは輸送手段としては省エネルギー計画の最良なものであり、防災計画からいえば延焼防止と避難用広場(公園)の設置に通じる――東京中に、いや広く首都圏内に大小の運河網を建設し、河岸地と「クボ」を復活し、すべての川に「なぎさ」を復活させ、鉄道網・自動車交通路と調和のとれた交通体系が実現できたら、東京の姿は全く変ったものになろう。

それは夢物語にすぎないというならば、最低限、どのような川でも、子供が“落ちて”死なないように、川〈谷〉の断面を改善することだけでも、川のもつ役割がずい分現在とはちがったものになろう。

いいかえれば河岸・物揚場の場所をのぞいて、「なぎさ」をつくるように改修することである。

つまり〈谷〉の断面をU字溝型から、平皿状になおせば、子供は“落ち”ることはできなくなる。

もちろん洪水や高潮などの非常の場合は別であることはいうまでもない。

かって東京都内の某区で幅二メートル、岸から水面まで約五~六〇センチの“死んだ川”に子供が落ちて死亡した。

川岸が垂直だったため、はい上がることができないことが原因だった。

この事件は訴訟にもちこまれたが、訴訟とは別に某区は急いで零細水路のすべてに、金網の柵またはコンクリートのワクを造り、事故の再発を防止した。

まさに“臭いものには蓋”のことわざどおりの事故防止法であった。

子供の落ちない川――落ちることができない川、「なぎさ」で遊べる川、これが東京の川をみなおす原点ではなかろうか。

最近、上野公園に人工の川がつくられた。千代田区の神保町の老人福祉センターの前庭(約一〇〇平方メートル)にも人工の川がつくられ、新宿にも人工川の計画がある。

大阪の場合、地下道に人工川がつくられている。

多くの公園、とくに江東地区の水郷地帯の公園は別として台地部や都市のまん中に、人工川がつくられ始めたのは、同じ水が動く施設でも噴水と池のもつ効果よりも、川の方が人の心をひく要素が格段に強いものがある。

前記の神保町の小規模な人工川は、四季を通じて子供たちの楽しい遊び場になっている。

ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。

淀みに浮ぶうたかたは、かつ 消えかつ結びて、久しくとどまりたる例(ためし)なし。

世中(よのなか)にある、人と栖(すみか)と、またかくのごとし |

この『方丈記』の冒頭の名句は、やっと一人あるきできる幼児の遊び場と、ともにある老人のいこいの場に生きて流れている。

川の巨大さ、川と人間のかかわりあい、川のもつ無限の可能性を、我々はもう一度考えてみる必要がありそうである。

top

****************************************

|