|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章 Ⅳ章 Ⅴ章 Ⅵ章 Ⅶ章 Ⅷ章 Ⅸ章 Ⅹ章

Ⅷ章 湊の否定の時代

1 鉄道の国有化 top

明治三九年(一九〇六)三月三一日、「鉄道国有法」が公布された。

このときに東京を中心とする私鉄は、前章の利根水運に深い関連を有する高崎線・東北線・常盤線(以上日本鉄道)・総武線・房総線および武蔵野台地上をはしる中央線(甲武鉄道)などが買収された(線名は現在の呼称によった。以下同じ)。

明治二三年(一八九〇)、高崎・東北両線の貨物駅として計画された秋葉原駅が、まず神田川の中心的河岸である佐久間河岸に陸運のクサビを打ちこんだ形で設けられた。

この結果、利根川西岸から関東地方中央部一帯の貨物は、秋葉原に集中し、市内小運送は佐久間河岸をへて、それまでの運河網によって行われるようになった。

同様に常盤線の場合は、明治二九年末には友部−土浦−田端間の開通と同時に、田端−隅田川貨物駅(三河島駅)も開通して、かっての浅草湊に現在のような大貨物駅ができるきっかけとなった。

買収の前年には三河島−日暮里間の鉄道も開通している。

総武・房総方面からの貨物は、明治二七年に本所駅(現在の錦糸町駅)から、やがて両国橋駅(明治三六年開業、現在の両国駅)と、水運の本場に貨物集散地を成立させた。

のちにのべる江東地区の工場地帯化と、東京湾埋立てに伴う海岸の南進は、ついに総武線亀戸駅の南方に、江戸湊最古の運河小名木川の名を冠した小名木川貨物駅を成立させるまでになった。なおこの貨物線は東京湾の埋立ての進行とともに、多くの埋立地ごとに支線をつくりながら、現在も延長中*である。(*JR発足後、この貨物線は廃止された)

東京の西部−長野・山梨県から武蔵野台地をはしる中央線(甲武鉄道)の貨物駅は、明治二七年に開業した飯田町駅であった。

Ⅳ章「平川水系の改修」の項でふれたように、元和六年(一六二〇)に分断された平川は、明治三六年(一九〇三)に東京市区改正計画により、二七七年ぶりに本来の水路が復活し、神田川と日本橋川に連絡するようになった。 |

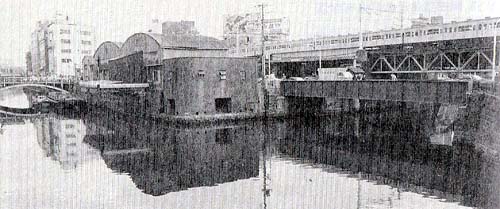

神田川と日本橋川の分岐点

|

この川の分岐点、しかも台地にもっとも深く入りこんだいくつかの河岸地の中央に飯田町駅は設けられた。

本来の国鉄である東海道線の場合は、「汽笛一声 新橋」の地が明治四二年まで貨・客両用駅だったが、同年旅客用烏森(からすもり)駅ができて機能が分離され、鳥森駅が大正三年に新橋駅と改称された時に最初の新橋駅は汐留貨物駅となった。

旧新橋駅−汐留駅は、図34でみたように非常に広大な物揚場をもつ場所であり、運河汐留川と海岸に面した水利をもつ場所であった(現在のシオサイト)。

以上、長々と鉄道貨物駅の成立事情をのべてきたのは、鉄道の敷設計画の多くが水運と競合する形ないしは否定する形で考慮され、普及し発達しだのだが、江戸−東京の本質でもある「湊」の性格――長年にわたって江戸−東京を支えてきた水運体系は、貨物輸送に限ってみると、「近代化」の代表選手の鉄道といえども、東京の運河網の役割を完全に否定できなかったことを再確認したかったからにほかならない。

つまり東京の主要鉄道貨物駅のことごとくは、それぞれの地域に対する中心的河岸と接続する場所に設けられたのである。

2 私鉄と水運 top

鉄道の国有化はその後も強力におし進められて、やがて現在みるような鉄道網を形成するのであるが、国有化前後の私鉄と水運の関係の一例をあげよう。

明治三二年(一八九九)に東武鉄道は、古利根川流域にそって千住−久喜間に開業を始めた。

同じ年には帝釈人車鉄道(現在の京成電鉄)が、金町−柴又間に人力による鉄道を開業している。

明治三五年には、北千住−吾妻橋間も開業し、三七年には曵舟−亀戸間が開通し営業を始めた。

同時に北千住−吾妻橋間を廃止し、四一年には貨物輸送を開始している。

この東武鉄道の初期の路線は、かっての「隅田宿」を中心とする水郷地帯に鉄道が乗入れたもので、前項の国鉄貨物線、亀戸−小名木川間の路線の成立に大きな影響を与えた。

国鉄が大水系ごとの、あるいは遠隔地と東京といった広い地域をカバーする役割だとしたならば、東武の場合、古利根川水系と江戸川水系とを結ぶいわば小地域の水系を連絡する役割をもっていた。

「隅田宿」を中心とする水郷地帯の舟運事情は、『南葛飾郡誌』によると、表10のとおりであった。 かっては広重によって描かれた曳舟川の曵舟の風景も、その「曳舟」の名をそのまま駅名につけた鉄道が営業を始めたのである。 |

|

舟運は貨物の場合はとにかくとして、乗客輸送の面では、あらゆる部面で鉄道に圧倒され始めた。

3 戦争と水運 top

わが国の「近代化」は、閉鎖的な村落経済を温存しながら、その犠牲の上に工業国化が強引におし進められた点に特徴があった。

工業国として発達する経過と並行して、日清・日露両戦争があり、その結果、植民地をもつ国家にまで“成長”した。

前項までの東京を中心とする鉄道だけをみても、戦争のたびごとに飛躍的な伸びをしめしている。

全国的にみても、幹線鉄道の計画や国有化は、「国防的配慮」を最優先にして行われた。

日本列島はこのような性格をもつ鉄道を骨格に、都市と農村との格差を増大させる形に再編成されていった。

反面、水運手段の国有化はついに話題にものぼらずに推移した。理由は大型外洋航海汽船の大部分は、政府に強力な発言権をもつ大会社の寡占体制に組込まれていた。

そのため政府は戦争のたびに深刻な船不足に悩まされつづけたが、ついにそれを解決する方法をみいだせなかった。

河川交通の分野では、これまでのべてきたように、和船否定・河岸の接収およびそれまでのローカルな経済圏の主要運輸手段だった舟運を、鉄道網で再編成しなおした。

舟運体系の本質は、非常に自由な行動ができる手段であり、政府の統制が容易に及ばないという特徴に対する否定的措置だった。

それに加えて、治水技術の切りかえによる河床の上昇――堤防の建設という“物理的”現象により、河岸を失なった舟運は急速におとろえていった。

このような事情を決定的にしたのは、第一次大戦(大正三年〜七年〔一九一四〜八〕)であった。

4 東京の貨物集散 top

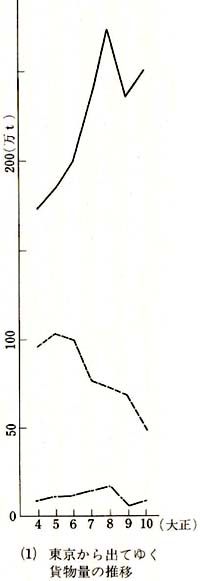

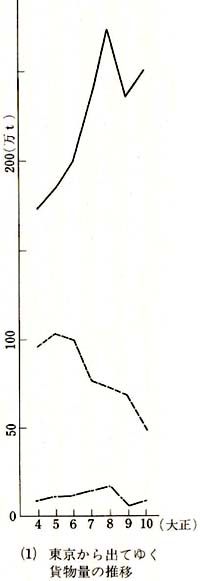

大正期に入ると東京市は毎年、東京に集散する物資を数量・経路・輸送機関ごとに調査を行い、その結果を『東京貨物集散調査書』として発表した。

この調査書の「附」には「東京港横浜港船舶出入及貨物積卸状況」がそえられている。

ここでまず大戦が東京の貨物集散にどう影響したかを、大正五年の調査書の総説でみると次のような状況にあった。

貨物集散状況ヲ見ルニ、輸出ニ於テ外国貿易ハ大正四年二比シ、著シク増加セシハ戦後

欧州商品ノ杜絶ニ依リ、本邦製品ノ輸出激増シタルニ依ル、而シテ輸入ニ於テハ、内国貿

昜(水運)ノ大正四年ニ比シ著シク減少シ、陸運ニ於テ増加セシハ是亦欧州戦乱ノ影響ニ依

リ、船腹不足ノ結果鉄路ノ便ヲ採リシモノ多キニ依ルモノトス。 |

とあり、水運事情(船舶需要の増大)の急迫により、国内輸送は鉄道に切換えられた状況を書いている。

これが大正七年の調査書では、貨物集散は、

前年ニ比シ海運貨物ノ減少セシハ欧州戦乱ニ因ル船腹不足ノ結果ニシテ、陸運ニ於ル著

シキ増加ハ、海路経由貨物ミビア鉄路ノ便ヲ採リシモノ多キニ依ルモノトス。 |

と変っている。 戦争終了後の大正八年には、

前年ニ比シ水運貨物中、海運貨物ノ輸出ニ於テ減少ヲ来セシハ、戦後欧州向商品ノ減少

ニ基因スルモノニシテ、輸入ニ於テ増加セシハ戦後一時杜絶セル商品ノ輸入多キニ依ルモノトス。 |

と説明している。

|

|

|

|

|

図36 東京の貨物集散図 本文中の表6・7を図化したもの。東京における水運、とくに河川運輸は、第一次大戦前後には、全体の輸送量に対し、とるにたりない量に転落した。かろうじて海運の方が多少の変動を続けながら、大戦終了後に決定的な落ちこみをしめしている。(図は東京市役所庶務課編、大正4〜10年度『東京貨物集散調査書』より作成) |

表11はこの調査書の大正四年から一〇年までの輸出入総トン数をしめしたものである。

この表からいえることは、年次により多少の違いがあるが、東京の輸出トン数を一とすると、輸入量は大体二・五から三近くの比をしめす。

この輸出入量の差は江戸以来の消費都市としての性格を反映するものである。

これを輸送手段別の割合でしめしたものが表12である。

隅田川川口改良工事の進行にもかかわらず、東京の河川舟運の割合は非常にわずかな状況で終始している。

このような第一次大戦前後の河川舟運の衰退を統計書から紹介したのは、この一連の統計書でいう「輸出入」は、ほとんどが国内の物資流通状況、つまり現在の「移出入」を意味していたこと。

強いて「輸出入」の部分と認められるのは、表11・12における「水運」中の「海運=外航」船による部分である。

ちなみに東京港に外国船が出入する意味での開港をしたのは、太平洋戦争直前の昭和一六年(一九四一)五月のことであった。

これまで再三のべてきたように、「海運」中の内航と河川舟運の区別は、本来明確にしがたい形式の交通手段である。

東京の物資移出入量の大半を鉄道がになうようになったこの時点でも、なお内航=河川舟運は根強く存続していたのである。

しかし大勢は図36にみるように、東京から“輸出”される物資量と、その輸送手段の関係をみると、鉄道対内航・河川舟運は大正六年を境に決定的にかけはなれていった。

5 関東大震災の影響 top

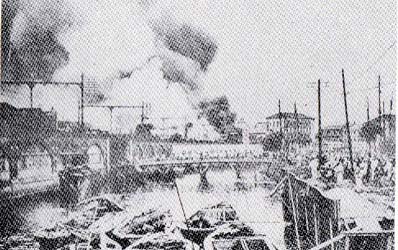

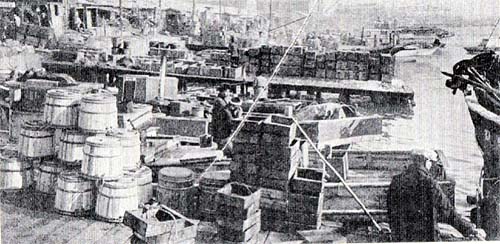

関東大震災時の城辺河岸 |

震災前の大正11年当時の両国橋 |

大正一二年(一九二三)九月一日の関東大震災は、東京・横浜をほぼ壊滅させた。

東京湊を構成していた東京下町地区は大半が焼失し、鉄道の被害もまた大きなものがあった。

この災害の時に改めて見直されたのが、水運とくに「内航・河川」交通であった。

地震の影響は鉄道路線に直接的な被害を与え、駅舎・車両なども焼失したり、転覆したりした。

鉄道の復興は意外に時間がかかるものであった。

それに対して、舟運は水路の整理さえすめばすぐに交通路として復活し得た。

国際的規模で行われた東京救援物資の輸送・配給の多くは舟運によってなされた。

震災直後から昭和五年(一九三〇)までの七年間に「帝都復興計画」による東京再建は、それまでの東京を大きく変えた。

帝都復興は地震・火事に強い舟運の再認識と“近代都市”建設用の大量な、鉄材・セメント・砂・石材および木材輸送などの、重量があり、しかも嵩高の物資輸送の大部分を舟運にたよることによって実現した。

日本橋川の例でいえば、従来の河岸は河口から鎌倉河岸までと、九段の堀留付近に限られていたのが、震災後は鎌倉河岸から飯田橋にいたる河流の沿岸に、ほとんど連続して、主に建設用資材と燃料の物揚場ができている。

この名残りは日本橋川左岸の錦町・神保町・九段下・三崎町・飯田橋(以上千代田区)・揚場町・神楽坂(新宿区)・文京区水道橋付近などに、いまだに「土砂商」・「セメント」「石材・煉瓦商」などの看板をかかげた商店をみかけることができる。

しかし、それにもかかわらず、帝都復興計画は交通の面でいえば、あくまで鉄道を中心とし、さらに本格的に導入されだした自動車交通を配慮しか町づくりが主流であり、区画整理も、幹線道路・近代的橋梁などの建設もすべてが陸上交通優先の計画によるものであった。

6 江東地区の変貌 top

震災を機会に、東京は一挙にその範囲を拡大させた。かっての東京をめぐる近郊農村は急激に市街地化していった。

都心部の焼失は、住宅地の場合は主に武蔵野台地上の近郊に拡散していった。理由の第一は水田に乏しいという農村にとっては致命的欠陥をもつ地域が、住宅地としては整地が簡単であるという利点になったのである。

第二は国営・民営の鉄道網の発達により、都心に通勤可能な範囲が大幅に拡大したことにある。

その民営鉄道の多くも、旧玉川電車(現新玉川線)のように、帝都復興用の砂利輸送線として敷設されたものが、人間用になっていったというケースが大部分であった。

「ジャリ電」、「オワイ電車」などと、あだ名をつけられた郊外電車が、台地上の住宅地の動脈となり、やがてホワイトカラーの通勤用となり、とりすました“山の手族”のロマンスを乗せて走るようになった。

この台地上の都市化と対照的だったのが下町、とくに江東地区の場合であった。

直接的には明治四三年に東京下町を襲った大洪水を機会に、翌四四年から大正一三年(一九一一−二四)までかかって、“東京の川”隅田川(荒川)は荒川放水路の新設という大改修を受けた。

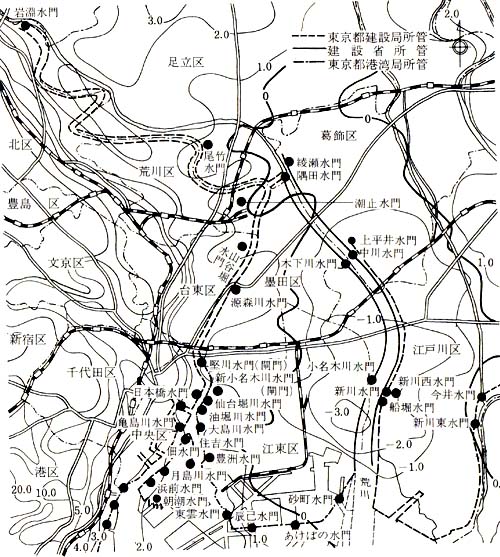

荒川が東京の市部にかかるところの現在の北区岩測から図3のように足立区を分断し、千住−堀切を経て葛飾区の四つ木−平井間で、かっての江東地区の東端部をなしていた中川を横切り(中川水系とその流域を分断した)、小松川−船堀を経て海に注ぐ、幅五〇〇メートルの運河・荒川放水路の建設である(その後の水路名の変遷はI章「荒川水系の河川」の項のとおり)。この工事により名にしおう荒川の洪水被害から東京を守ることができたのである。

この大放水路によって、隅田川沿岸部の水害はほとんどなくなったが、自然河川とその流域の一体性を強引に裁ち割る形でつくられた運河は、水郷としての江東地区の性格を一変させた。

とくに関東大震災後から昭和一〇年頃までの間に、水田や蓮田を埋め立てて、多くの工場が進出し日中戦争を機会に工場地帯を形成するにいだった。

洪水・高潮による出水常襲地帯は、住宅地としては敬遠された。

しかし広大な平地が埋立てにより簡単に得られること。工場が必要とする原材料・燃料・製品などの運搬に、まだ水路が利用できること。工業用水が地下水の汲みあげにより安く容易に得られることなどの工場経営にとっての利点は、ひんぱんに起こる出水という欠点をおぎなってあまりあるものがあった。

出水常襲地帯という地価の安い利点は、さらに労働力の獲得にも威力を発揮した。

大中工場はそれ自体の労働力とともに多くの下請工場を必要とした。

下請工場主をふくむ工場労働者の大部分は、政策として温存されていた自給自足経済の性格の濃い農村から、絞り出されてきた人々だった。

これらの人々と工場の関係は、必然的に「職・住」の一致または接近の形で市街地がつくられていくことを意味した。

少なくとも関東大震災までの江東地区の性格は、水路にそって陸地がのびのびと広がっていた地域であり、静かな別荘地の多い効外と行楽地、さらにそれを取りまく近郊農村という姿をもっていた。

その中央に長大な堤防で周囲とは全く隔絶された形の、いわば“工業国の発想”でつくられた放水路が完成した。

放水路は、この水郷を、工場とその労働者の生活の場として、急速に変化させる引きがねになったのである。

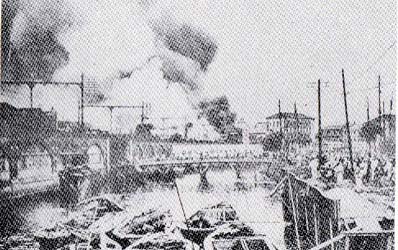

|

ゼロメートル地帯

7 地盤沈下 top

荒川放水路という東京下町低地における水系の改修の影響は、東京の工業地帯をさらに東に拡大する結果になり、やがて放水路をこえて足立・葛飾・江戸川三区の地域にまで工業地帯が進出するようになった。

巨大な「広義の利根川」河口には、自然堤防の上の古代以来からの先住者である農家の屋敷林を切りたおしてつくられた工場の煙突が林立するようになった。

川によってつくられた下町低地の地盤は、当然のことながら非常に水っぽい。

海綿状またはスポンジ状、あるいは「豆腐のような」という表現で形容される地盤である。

それだから井戸を掘れば簡単に水が得られたのである。

しかし水を含んだ「海綿・スポンジ・豆腐」状の地層から水を抜きとれば、地層はその分だけ縮む。 |

図37 地盤沈下図 平均海水に等しい地盤高の地域は江東区の大部分をしめる。

ちょっとした高潮や波浪でも防波堤がなければ、すぐ浸水する。

ましてやマイナス3mの地域さえその中にかかえこんでいる。

また防潮堤内の排水能力を超えた降雨量があった場合も、すぐに水びたしになる。

安あがりと錯覚して、どんどん工業用水を汲上た結果がこのような地図となってしまった。

かつての運河網が縦横に通じる水郷地帯は、それぞれの水路の入口に

すべて水門をつけて、海水が浸入するのを防いでいる。

「図は建設省関東地方建設局刊『荒川』より)

|

江東区東陽四丁目の水準点九八三二号の場合、大正七年から昭和四八年(一九一八−七二)の五五年間に四五五・七八センチの沈下を記録している。

この地点付近から地盤沈下現象の影響が注目されはじめ、さきの帝都復興計画が完成した昭和五年(一九三〇)頃には、すでにその原因は地下水の汲みあげによるものと結論がだされている。

最初に気づかれたことは、地下水汲上げ用井戸のパイプか年に一〇センチ単位で、はじめの地表から抜けだす現象だった。

次は下水の排水がわるくなったことだった。

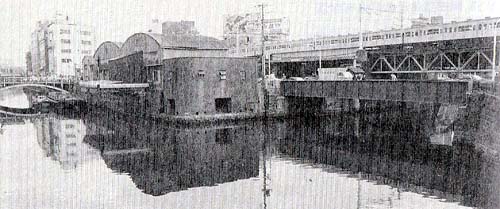

そのうちに水郷地帯の水路の水面がぐんぐんと上昇しはじめ、堤防を必要としなかった水路に堤防が築かれるようになり、橋と水面の間隔が縮まり舟が橋の下をくぐれなくなるようになった。

江東地区が海面よりも低くなる、いわゆるゼロメートル地帯ができたのは、昭和一〇年(一九三五)前後と推定されている。

その後前述のように日中戦争の開始とともに、地下水汲上げ量は増加し、ゼロメートル地帯は非常に拡大し、現在では図37のように荒川放水路を中心に「広義の利根川」河口部の大半がゼロメートル地帯になった。

この地区の陸地の周辺には嵩(かさ)上げにつぐ嵩上げによる長大な堤防と、各水路の出入口には、すべて水門がつくられるようになった。

陸地内の下水や雨はすべてポンプで排水されている。

一たん関東大震災級の地震が江東地区を襲えば、おそらく、図のゼロメートル地帯は海底になる危険が十二分に予想される事態にまでなった。

さらにつぎのような計算もなされているので紹介しよう。

もし、地盤沈下で失なわれた、都内の下町低地だけで年四〇〇万〜七〇〇万立方mの体積に対する、土による嵩上げの費用を算定するとしたら、かりに一㎡当り一万円としても年四〇〇〜七〇〇億円という莫大な金額になる。

年平均七四億(引用者註=東京都公害研究所が試算した一九六一〜七〇年一〇年間の地盤沈下損失額=一九七〇年価格)の公共支出−税金からの支出を、もし機械的に下町低地からの同期間の平均年揚水量、三六○○万立方mで割ると、一立方m水につき約二〇〇円の公共支出(外部不経済)を生じさせたということになる。

(中略)地下水を利用してきた企業にとっては、地下水の用水原価は一立方m当り一〜三円といわれ、上水道水の単価の一〜二割の安さであるが、外部不経済を考えれば、実質の一〇〇分の一以下の価格の水が使えたということになる。――『東京の自然史』貝塚爽平著「紀伊国屋新書」

こうして「広義の利根川」河口は、現在すべて高潮対策河川として取扱われるようになった。

“工業国の論理”は、こうして東京の水路をたんなる水溜り化、いや危険きわまりないものに変質させ、江東地区全体は取返しのつかない荒廃に追いやられた。

8 市街地の零細河川 top

陸上交通網の整備を中心とする帝都復興計画および東京市郊外の急激な都市化に伴う道路網の螫備にとって、台地上の零細河川は交通上の障害以外の何物でもなかった。

下水道整備の名のもとに、文字通り細々と流れていた零細河川は、徐々に下水道網の中に取りこまれていった。

これは中小河川の場合も同様で、何年何月にどこの川が埋められたということが公的文書に記録されない形で、なしくずしに姿を消していった。

本来の小規模な自然河川が、大下水・溝(どぶ)などの名で、ふたをされずに流れていたのは、やはり昭和一ケタ時代までのことであった。

Ⅲ章の図14「平川・石神井川流域の沖積低地(谷)」でその一端がわかるように、東京の台地上の市街地は非常に起伏に富んだ場所に展開していった。

すでにのべたように、舟運の有無にかかわらず集落は谷筋にそって成立し発達してきたのだが、水道・道路・鉄道などの「近代化」は地形の起伏や小規模な水源などを無視する形で市街地化していった。

谷筋にそった道路、谷筋を横断する道路は、ともにできるだけ勾配がゆるやかなことが要求される。

近代的道路をつくるためにも、谷と川は埋められなければならなかった。

最近、台地上の各区はそれぞれの区内の坂に、その坂名および由来を書いた表示板を立てることが流行のようになっている。

江戸時代には行政区画も住居表示用の地番も一切なかったため、坂や橋は唯一の住居表示用の目標であった。

このため自動車一車線程度の坂にまで固有名詞がつけられていた。

現在の坂名表示の流行は、なぜ坂に名がつけられたかという始めの意味が忘れられ、一種の回顧趣味的な扱いのようである。

しかしさらに考えてみると、台地と低地という大きな地形の境いの道路につけられた、いわばマクロ的な坂名、例えば九段坂・霞が関の潮見坂(千代田区)・江戸見坂(港区)・切通坂・妻恋坂(文京区)や台東区の上野から日募里にかけての幾つかの坂名と、台地内の谷筋を横断する坂とではその意味が多少異なる。

一例をあげると、渋谷川を横断する道路の東側は宮益坂、川をこえて西側にいくと道玄坂となる。

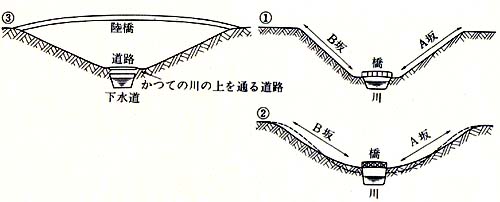

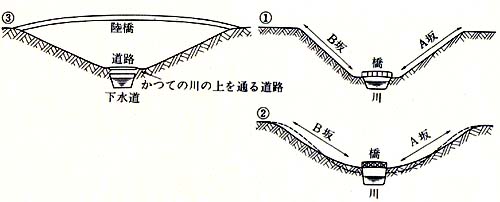

台地上の坂は本来川を中心に一対の坂があり、そのそれぞれに右図のように名がつけられていたのである。

帝都復興まではどの坂も①のように、A坂−橋名−B坂という組合せだった。

復興計画路線に入っだ坂の多くは②のように改良された。③は現在の状況で川は下水道化し、かっての河川敷は道路となり、小規模の谷の場合は橋脚もない陸橋で、ひとまたぎに横断される。 |

|

台地内部の坂をとりあげるならば、かってはそこに川や橋があったことを説明しなければ片手落ちである。

再び渋谷にもどれば「渋谷」という谷名は残ったが、渋谷川も渋谷橋も忘れ去られ、渋谷橋の南には下図③のような高速道路が通っている。

首都高速道路は、全線ジェットコースターのような起伏をもつ。

しかしこの起伏は自動車にとっては坂ではない。

坂は本来人間や牛馬が苦労してのぼりおりする道路の一部分の名である。

帝都復興計画により新しく開かれた道路で相当な勾配をもつものがいくつかある。 |

かっての渋谷川

|

例えば、神田小川町からニコライ堂の東を通って御茶ノ水駅から聖橋にいたる坂道などがそれである。

しかしこの坂道には坂名がつけられていない。

すでに震災以後の道路新設は、自動車交通を予測して計画されたものであることが、このような例からもわかる。

9 川と市場 top

魚河岸・神田青物市場などの都心部の“中央卸売市場”的な生鮮食品を取扱う市場は、すでにのべたように江戸時代を通じて、河岸地や異なる水系の河岸を結ぶ場所に立地した。

これを道路の方からみると、両者はともに江戸−東京のメインストリートと水路が交差する場所にあった。

しかし明治以降になると、つねにこの二大市場は当局の移転計画におびやかされつづけてきた。 |

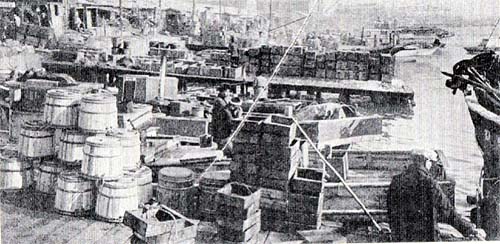

昭和初期の築地魚河岸――船で魚を運んだ。自動車になったのは戦後。

そして道路交通が渋滞するので、令和になってやっと築地からの移転が実現した。

|

表現を変えれば、二大市場の近代の歴史は、市場移転計画反対運動に終始したといっても過言ではなかった。

政府の発想は、「市内枢要の公道を占有」して市場があるのは、東京市の美観上好ましくないということにあった。

なぜ交通上とか流通上の理由を挙げなかったかといえば、交通・流通上はともに差支えはなく、条約改正前は、外国居留者の眼に好ましくはないという理由だった。

これは東京の近代都市計画の第一号であった市区改正事業にも、そのまま引継がれた。

そして機会あるたびに「帝都美観上」移転をさせるべきだというのが、一貫した方針であり態度であった。

この方針の裏には、河岸を否定する政策があったことはいうまでもない。

つまり、生鮮食品市場の流通手段を、水路から鉄道に切換えさせること――全国的規模で生鮮食品の収穫と栽培を促進させ、それぞれの地域に産地を形成させることにその目標があった。

一方、これは東京周辺の近郊農漁村を圧迫する措置であり、農漁村は市場とともに種々の対抗策を講じた。

近郊農村の場合は促成・抑成作物や新品種の開発、漁村の場合はあくまで鮮度の面でその特色を強調した。

しかし当局にも泣きどころがあった。

それは市中のし尿処理の大部分が近郊農村に下肥(しもごえ)として還元させなければ解決できないという、都市施設整備とがらみあった問題であった。

東京の人口の増大とともに、近郊農村の範囲もまた拡大した。

漁業においても漁法・漁船の改善にともなって漁場も広がった。

こうした東京周辺の人々が日夜都心に荷をもって集まり、都心部で必要物資を調達して帰って行く。

また東京市中の生鮮食品小売業者は、毎日市場に買い出しにいき、市民の台所の貢要をみたした。

10 湊と広場 top

都市の発祥は物々交換にはじまる市場だといわれる。それぞれの時代、地域、その社会のあり方により市場の姿――都市の姿も千差万別である。

江戸−東京という大きな湊の場合、市場の成立は水路と河岸を舞台に非常な好条件のもとに成立した。

古くは太田道灌の一時期、そして江戸時代を通じて、江戸湊を中心に巨大都市が発達した。

市場は魚河岸・神田市場に限らない。

すべての河岸が市場であり、江戸一東京そのものが、広範囲の人間と、その人間たちがもたらす情報と、物資の流通の場としての一大市場であった。

これまで各時代ごとに江戸湊をめぐる人々の登場を「渡来人」という表現であつかってきたのは、江戸湊の市場機能を念頭において用いた表現であった。

なぜ多数の渡来人が波及し、江戸−東京の市民になっていったかといえば、江戸湊が市場そのものであったからである。

江戸−東京の市場機能をもっとも集約的にもつ場所が、多くの河岸と物揚場であり、それがこの都市市民の広場だった。

広場といえば皇居前広場・新宿西口広場などを連想されるかもしれない。

だが広場とは物理的な、たんなる広い空間が広場ではない。

市民と物資が肌と肌でふれあう人と物の流通の場こそ、本当の意味での広場である。

水路という融通自在の空間と、それをはさんだ河岸こそ極端にいえば世界中の水路の一部としての広場にほかならない。

広場とは面積の概念ではなく、流通機能の密度の大小の概念である。

ここで実際の市場についていえば、 現在の「卸売市場法」の前身である「中央卸売市場法」は、震災の年の三月(一九二三)に公布施行された。

この法律制定の目的は、都市住民の生鮮食品の流通状況を改善するものではなく、「赤化防止」という「社会事業」の一環として制定されたものである。

流通事情において、生産者・市場業者・消費者のいわば自発的な、自由な経済関係は、政府の眼には、まさに無政府状態にある関係として把握された。

中央卸売市場を公営施設に収容し、官・公の指揮・監督下におくことが、生鮮食品の物価の安定をもたらし、ひいては「貧民」の不平不満を抑えることができるという発想によるものであった。

これに対して市場側は全国的に連合して対策を講じた。その矢先に震災が発生した。

やがて帝都復興計画の実現により魚河岸は、昭和一〇年に汐留貨物駅に接続する築地に正式に収容され開場した。

魚市場という性格からどうしても臨海部に設置されなければならないことと、移転に関する多くの利害関係の対立により、震災後一二年たった時点で移転している。

神田市場の方は昭和三年に秋葉原貨物駅に隣接する地に開場し、河岸との縁はほぼたち切られ、生鮮食品流通の面でもついに陸上運輸手段が主力となった。

こうして水路と公道を使用して長年にわたり運営された市場は、貨物駅の延長線上に移され、本来の広場の姿は消えていった。

11 戦争激化と水運 top

魚河岸が築地に移転してから二年後に始まった日中戦争は、やがて太平洋戦争に拡大した。

戦争の経過は改めてふれるまでもないが、戦争開始とともに自動車の徴発、ガソリン使用の制限があり、鉄道とならぶ自動車運輸は大きな打撃を受けた。

戦争末期になると、空襲のため、全国の鉄道網は半身不随となった。

この時期に、かって大震災直後、一時水上輸送が見直された状況に似た状態、いわば苦肉の策として水上輸送が復活された。

つまり機帆船が再登場したのである。長大な筏をくんだポンポン船(焼玉エンジンの船)やら昔なつかしい帆船が米軍機の眼をぬすんで利用された。

しかし東京湾に限っても機雷の空中投下による危険や、米軍機の銃爆撃の的になるなどで決して十分に活躍はできなかった。

むしろ多年におよぶ水上交通否定政策の結果は、稼動可能の船があっても、肝心の河岸・物揚場の荒廃の方が大きく、さしもの江戸湊以来の河港も大部分は使いものにならなかった。

もっとも水上運輸の対象となる物資そのものが底をついていた時点では、たとえ舟運網が無傷であったとしても、この期におよんで、舟運という可能性もまだ残っていたのかという再認識にとどまった程度のことであった。

top

****************************************

|