|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章 Ⅳ章 Ⅴ章 Ⅵ章 Ⅶ章 Ⅷ章 Ⅸ章 Ⅹ章

X章 都市河川への展望

1 姿を消した川 top

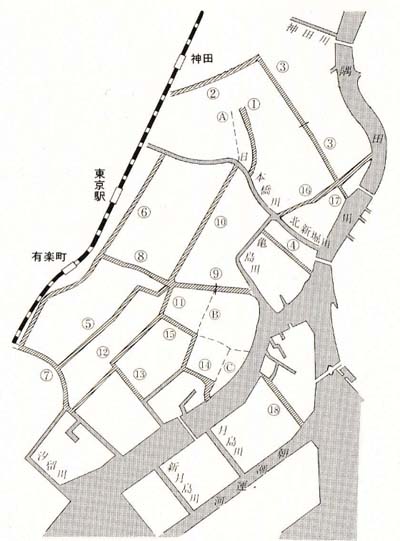

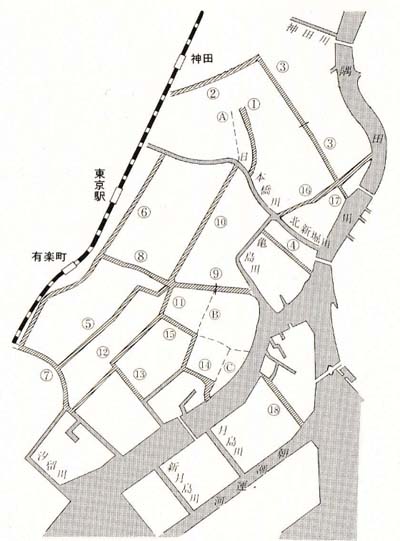

前章の「独立当時の東京の川」で示した図38から、三六年後の現在の東京に残された川の状況がわかる。

この程度の縮尺図で見ても、ずいぶん多くの川が地表から姿を消していったことが知れよう。

いま残っている川の多くも低地部では防潮堤にとり囲まれ、防潮水門で区切られているか、あるいは流路をつけ替えられて、本来の川の姿を大きく失っている。

また台地部の川も例外なく流量が激減して、その割には立派な護岸に「改良」されている。

そして、そうした状況に対して見直しが始まり、ウォーターフロント、またはリバーフロントというタイトルで、いわゆる親水施設づくりが流行になっている。

以下ここではこの三六年間の東京の川の変貌のあり方を、代表的と思われる事例を通じて見ていくことにしよう。

|

図39 中央区内の河川埋立て状況

⑥は外濠用。昭和23年6月18日から

42年3月14日にかけ、13区画にわけて埋立て。

⑦は汐溜川。昭和29年7月22日から

38年12月28日にかけて、5区画にわけて埋立て。

……は戦前の埋立。

(a)西掘溜川(昭和3年3月)(b)入船川(大正13年9月)

(c)鉄炮洲川(昭和14年~)

なお、⑪楓川・築地川連絡運河河は、

帝都復興事業により新設された(昭和5年)。

詳細は表15と照合されたい。

|

|

2 江戸湊の埋立て top

まず江戸湊-東京湊の重要な構成部分であった、主として現在の中央区の区域にあった多くの水路の埋立て状況を、図39(左上)と表15(右上)によって紹介しよう。

図と表の①~⑥までの埋立の大部分は、その認可年月日と竣工年月日で明らかなように、埋立ての主要目的は戦災跡地の残土処理のためだった。

残土とは、焼けた建物やその基礎の生砂やコンクリート片をそのように呼んだ。

昭和通りはじめこの図の範囲の主な道路には、この残土が累々と積み上げられていた。

その状況は占領軍当局にとっては東京復興の最大の汚点に映ったため、都に対して占領軍命令で残土の早急処分を命じた。

当時はトラックもガソリンもほとんどなかったという事情のため、比較的利用度の少な手近な河川を選んで、人海戦術で残土を埋め立てたものだった。

⑥の外濠埋立ては呉服橋-鍛冶橋間、鍛冶橋-土橋間が七つの区間にわけて埋め立てられた。

北半分に鉄鋼ビル・東京駅(大丸)などが立ち並んでいるが、この埋立地は戦後本格的なビル建設が行われた最初期の場所の一つである。

南半分は東京で最初の自動車専用道路、東京高速道路株式会社による路線がつくられ、その道路下のビルは、ショッピングセンターやデパートになっている。

ここがいわゆる有楽町0(ゼロ)番地で、千代田・中央両区が長い間、区境の線引きをめぐって争った場所である。

⑦から⑩まではオリンピック準備のための首都高速道路公団による高速道路建設のために埋め立てられた部分である。

公団のこの道路ができると、有楽町0番地の上を走る道路は「会社線」と呼ばれ、いまはそれを含めて「高速環状線」を形成している。

⑯と⑰は昭和四七年七月に開業した東京エア・シティ・ターミナルの建設のために埋め立てられたといってよい。

このように江戸最古の水運幹線は、急速に高速道路にとって替わられたのである。

一方、昭和四〇年代から埋立てがはじまった河川の多くは、沿岸住民の強い希望で埋め立てられたものがほとんどである。

それはこの時点になると、分断された河川には水がよどみ、悪臭と有毒ガスの発生源になったためだった。

河川が果してきたこれまでの役割や、風致の保存を考える前に、二四時間絶え間なく襲ってくる悪臭を除くために、一日も早く川をつぶして欲しいという住民の願いは切実なものがあった。

そのための多くの住民運動や請願・陳情の記録もまた豊富に残されている。

しかしそれから約一〇年後になると、ウォーターフロントへの関心が高まった結果、もう一度、水辺を見直そうという動きが、かなり普遍化しつつある。

その中で⑮の築地川東支川、つまりかっての築地川が中央区役所前から分岐している旧河川は、昭和四〇年九月五日から埋立てが開始され、高速道路の本線の建設と同時に入船橋まで道路化されたが、その先の埋立てが進まないため、二〇年近く放置されている例もある。

そして平成元年になっても、入船橋から聖路加病院前、築地市場にいたる旧河川は、まだ「埋立て」が続行中という状況も見られる。

もっともこの部分の「埋立て」の実体は、すぐそばの隅田川河口のリバーサイド大作戦をよそに、公園化を目指すものである。 |

築地川の埋立て工事

|

3 武蔵野台地上の中小河川 top

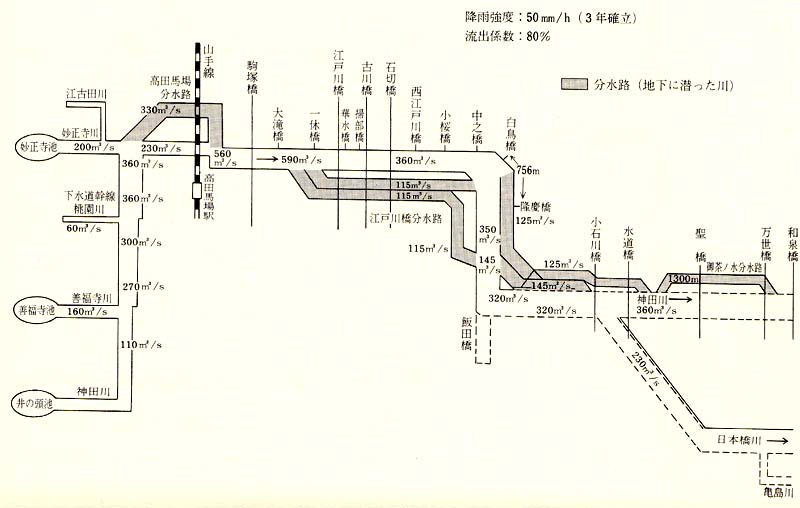

都内の石神井川・神田川・目黒川などの中小河川の洪水時の排水の基準が、昭和五一年当時は「一時間の降雨量三〇ミリ」(量にして一平方メートル当り三〇リットル、重さで三〇キログラム)の豪雨に対応できるように、河川改修工事の目標が定められていたが、やがてそれが「五〇ミリ」となり、現在は一部の河川では「一五〇ミリ」の大豪雨を想定したものになっている。

この巨大な鉄炮水の想定の理由は、都市化の結果のためといわれる。

都市化の具体的な内容は、道路舗装の普及・建築物が地表をおおいつくした――つまり“むきだし”の地面がなくなったため、集中豪雨の場合、雨はストレートに川に流入して鉄炮水になると説明されている。

これはⅣ章の「日比谷入江の埋立て」で引用した『落穂集追加』の約二六〇年前の“災害原論”と全く同じ現象が、二一世紀を目前にした東京で見られるということにほかならない。

現在の鉄炮水対策は、川幅をひろげ川流を直線化し、川底をさらう工事が中心である。

その結果、例えば石神井川の滝野川渓谷の部分などは、昔を知るものには全く別の川のように変えられてしまった。

鉄炮水対策用改修は、表現を変えていえば川の自然の勾配を変えることにつきる。

極端な形容を許していただけば、川下から改修地点までの部分は、その川固有の勾配を“限りなく”海面に近づける作業だといえる。

海面がいつも「東京湾中等水位」だとは限らない。一日二回の潮の干満の影響もさることながら、一旦台風時の高潮が起きた場合には、鉄炮水の排水は絶望的になる。

|

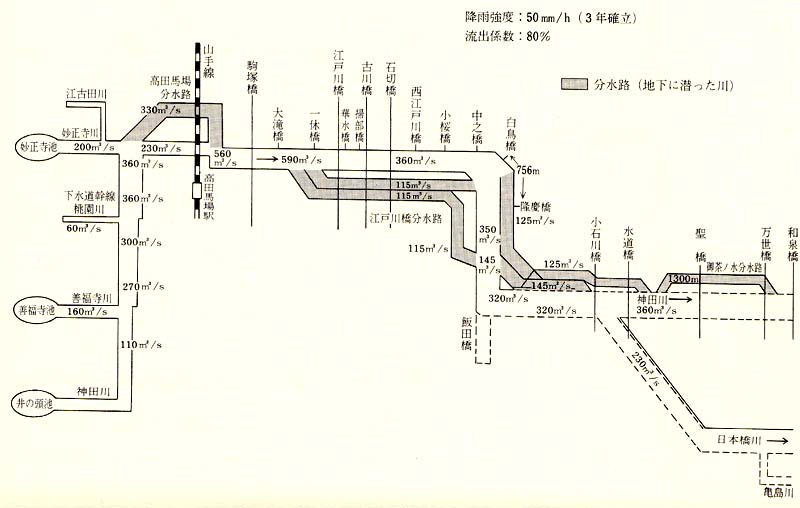

図40 神田川流量配分図

この図をみると、6本の分水路(鉄炮水発生用水路)の役割がよくわかる。

神田川はこれほど“都市河川”化してしまったのである。

|

実に奇蹟的なことなのだが、少なくともこの二〇年間、東京は大型台風の直撃を受けず、また伊勢湾台風クラスの高潮にも見舞われていない。

しかし仮に高潮が起きた場合を考えると、まず巨大排水路化したそれぞれの河口の防潮水門が締め切られ、防潮堤とともに一応直接的な高潮被害からは逃れることができる。

だがその場合、内陸部に降った豪雨=鉄炮水の排水はどうするのだろうか。

海側の水に対する防潮用水門や堤防は、陸地側からの水も通さないはずである。

もちろん台風の進行速度と高潮の潮位の波及にはタイム・ラグ(時間差)がある。

同じく集中象雨とその鉄炮水化にも時間差があり、それが河口の防潮水門におよぶ場合にも、当然のことながら時間差がある。

このタイム・ラグが次々とうまくズレてくれれば幸いだが、実際には水門操作を含めた自然的・人為的な悪条件が、タイムリーに重なることが十二分に予想される。

またこのことは、江東ゼロメートル地帯の場合も同じで、すべてを動力によるポンプ排水に頼るだけで、自然流出ゼロという実情を改めて確認しておく必要があろう。

これはこの約一〇年間、台風のたびに神田川・日本橋川を観察し、公的情報の収集や聞き取りを続けた結論でもある。

この“縁起”でもない予想が、はずれることを心から願うばかりである。

4 遊水池飯田濠 top

鉄炮水対策のもう一つの作業は遊水池づくりと、道路に透水性舗装を試みることなどが挙げられる。

しかし透水性舗装の場合は、たとえが逆になるがまさに“焼石に水”ほどの効果しか期待されない。

ここでは群小の遊水池づくりの中で寛永一三年(一六三六)以来、遊水池の役割も兼ねた「特別史跡江戸城」の外濠を、都市再開発計画の名で埋め立てた例を紹介しよう。

埋め立てられた濠はJR・四谷駅から飯田橋駅に沿って、いまも水面を断続的に残す江戸城外濠と神田川との合流部にある飯田濠である。

この濠筋の原形は最上流部の真田濠(238ぺージの写真=現在の上智大学のグラウンド)を谷頭(たにがしら)とする小河川の谷を利用して造られたもので、途中、市谷駅対岸で新宿区役所付近から流れ出した長延寺川を合流させ、その水流と谷を最大限に利用して外濠としたものだった。

ちなみに長延寺川は、現在の市谷の自衛隊下から、新宿に抜ける「靖国通り」の道筋であり、いまはその下に都営地下鉄新宿線が走る。

長延寺川は現在その名を記憶する人も少なく、わずかに曙(あけぼの)橋という駅名にそのなごりを残すばかりである。

この濠筋の末端の飯田濠埋立ては、「東京の川」のあり方からいうと、新宿区・千代田区にまたがる広範囲な流域を持つ川の河口に、ダムを造ったということになる。

また神田川側からみると、埋立て前の飯田濠の水面面積は八八〇三平方メートル、洪水時の降雨量=流量とその水位にもよるが、五~六万トン前後の遊水機能を持つ場所であった。

この飯出濠の埋立てが約六〇%進行した時点の昭和五六年一〇月二三日、東京を襲った集中豪雨で、神田川流域はとくに大きな被害を受けた。

ちょうどその三ヵ月前の七月二二日にも、この流域は鉄炮水に襲われて深刻な被害を受けたばかりのことだった(この二つの被害の詳細は当時の新聞に幾日もくわしく取上げられている)。

七月の洪水の時には真夜中に風雨をついて飯田濠埋立ての現場を見にいった。基礎工事中のビルの地下部分は、約九分間で多くの建設用機械と資材をそのままに水没してしまった。

一〇月の鉄炮水の場合は、観察者の測定では五分間に水位が六メートルも上昇したと、その時の溢水水位を示す汚れた線を示しながらの説明があっだ。

この水害の六日前の一〇月一八日付の『朝日新聞』には、翌一九日に迫った飯田濠埋立てに反対してきた最後の一軒の強制代執行の戒告期限を前に、この再開発計画を認可した美濃部前都知事(当時は参議院議員)は、「飯田濠埋立ては誤りだった」と認めたことを報じ「さきに現地視察をした鯨岡環境庁長官も鈴木知事らに重ねて翻意を促し」たとある。

しかし結局は埋立ては当初の計画どおりに実現している。文化財保護委員会が特別史跡に指定した一部を抹殺したことはさておき、江戸・東京の川という面からみると、都心部で約三六○年間、遊水池機能を果してきた空間は、わずか二棟のビル建設のために跡かたもなくなったのである。

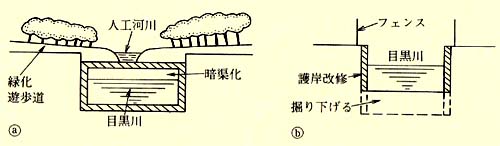

5 緑道と目黒川 top

視角を目黒川流域に移すと、図38に見るように川は大幅に姿を消している。どのように消えたかというと集中豪雨のたびに洪水になるのに業を煮やした住民と行政側は、“臭いものにフタ”のたとえどおり、敗戦後かなり早くから川にコンクリートのフタをつくって暗渠(あんきょ)化した。

そしてそれを下水道として利用する方法をとった。

さらにフタの上に緑道と称する細長い公園状の植込みをつくり、「文化的施設」だと大いに誇った。

東京区部の緑道のはじめは、主に目黒川支流の小河川・零細河川から実現している。

しかし緑道を中心とする谷間に降った雨は、もとの川に流れ込まずに、地表を流れて直接目黒川に流入するようになった。

こうして目黒川は河川管理当局から「災害常襲河川」という“お墨付”をもらう川になっていった。

さらに上流部と支流の緑道化の進行とともに、本流に水が補給されなくなったため、沿岸住民の形容でいえば“死の川”となった。

川はゴミ捨て場となり、その結果としての悪臭と有毒ガスの発生源になったのである。

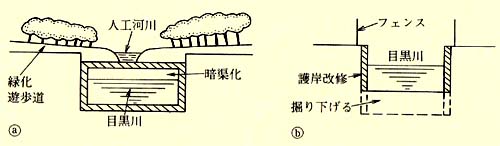

これを解決するために都側は昭和五二年一〇月一二日付『読売新聞』の記事を引用すると、

| 鳥山川と北沢川の合流地点(世田谷区)から、東京湾河口にかけて全長約八キロを、①老朽化した護岸の改修 ②洪水調節機能を、現在の一時間当り三十ミリの雨量から、五十ミリの雨量に耐えられるよう拡充するため、川底を掘り下げる――が骨子…後略…(右図(a)参照)。 |

|

|

これに対して目黒区住民組織である「目黒川を豊かな生活環境にする会」(会員約一万八千世帯)は、

①川底が深くなれば、水の事故が増える恐れがある

②両岸の高い金網がそのまま残され、地域が分断される

③悪臭対策が示されていない――。

などの理由を挙げて反対表明をし、右図(b)のような「二段方式」構想を打ち出している。

その後の経過をみると目黒川の川幅が大きいため、上流部や支流のように暗渠化することが困難なため、のちにふれる親水施設をつくる青写真が出されたり、目黒川全流域の各区との協議会などが結成されているが、最大の難点は、上流・支流の緑道化のツケとして目黒川の水量の決定的不足が解決されなければ、なにもできないという結論に落ちついた。

そのため中野にあった刑務所の跡に下水道の処理場が計画されると、その処理水を地下トンネルで目黒川に導き、目黒川復活をはかることにした。その後この計画はさらに広域にわたるように改訂されて、最近ではつぎのような計画になっている。

東京の大動脈・環状七号線の地下に河川を作り、大雨の時に地上の川からあふれた水を流して東京湾に排出、首都の水害防止の決め手とする東京都のビッグプロジェクトの起工式が、二十二日(注・昭和六三年一一月)、杉並区梅里一丁目の建設現場で行われた。

注目を集めるジオフロント(地下空間)開発の先駆けともいえ、二十一世紀初めに完成する (『読売新聞』、なお各紙にもこの起工式とその内容は報道されている)。

つまり武蔵野台地上の川は、すべてが本来の川の性格を失ってしまったことを、この東京都のビッグプロジェクトが雄弁に物語る結果になったのである。 |

図は、昭和六一年一〇月七日付の『サンケイ新聞』に

掲載された地下河川構想図である。見出しには

「環7、環8の2ルートに地下鉄上回る巨大トンネル」とあり、

「環7ルートで霞が関ビル6杯分の貯留効果」ともある。

これが引用したビッグプロジェクトの原形図だといってよい。

|

6 東京下町低地の水路 top

江戸川区内の「内河川や水路は、その数約二一〇本、総延長四二〇キロメートル」(『江戸川区史』第二巻)は、下水道の普及により大部分が不要になった(なお内河川とは大堤防と水門に囲まれた地域内の川を指す)。

そのため各水路の荒廃は激しく、公害や災害の発生源として厄介者あつかいをされていた。

ところが江戸川区はこれを安易に埋め立てることをせず、昭和四七年夏から、潮位の干満の水位差を利用して水門を操作することによって、大幅な水路の水の入れ替え=浄化作業に成功した。

これが同区のいう「浄化用水導入」である。

平坦地という地域の特性を十分に利用した快挙たった。 |

古川につぐ小松川境川親水公園

|

これに勢いを得て“死の川”だった古川、かっては大利根水運と小名木川を結ぶ大動脈だった古川を「親水河川」にすることに成功し、古川親水公園の名は川の再生の実例第一号として、全国的に知られるようになった。

同時に「親水」という概念もはじめて“市民権”を得る結果にもなった。

そしてこの発想は急速に東京下町低地の水路網に普及するにいたった。

しかしこの潮汐の干満の影響をストレートに受ける平坦な沖積地での成功が、そのまま勾配のある武蔵野台地上の自然河川や、他の地方の自然河川に取入れられるというマイナスの結果も、また少なくはなかったのである。

東京下町低地の水路群のほとんどは、灌漑とは逆の「悪水」(海に排水されずに内陸部に滞溜する水田耕作上の余分な水)の排水路として作られたもので、同時にそれは交通路として利用されてきたものである。

それが地盤沈下の影響や防潮堤によって、海に自然流下しなくなり、排水場のポンプで放流されているのが現状である。

ここにもまた新しい型の災害の原因のタネが見られる。

古川親水公園の成功により、同じような水路がすべて親水施設化しない理由は、財政的な問題もさりながら、平坦地の排水機能を全面的につぶしてしまうわけにはいかないからである。

西隣りの江東区でも区内の水路網に沿って精力的に親水施設化が進められている。

しかし江戸-東京のもっとも重要な水路小名木川は、番所橋の東側で一応は旧中川の水面につながるが、船は荒川(放水路)には行くことはできない。

小名木川と大横川の交差点の東側に舟航を確保するための扇橋閘門(こうもん)がつくられ、横十関川の交差点の角には、荘麗な親水施設があるが、すべては実用から遠くはなれた“見てくれの良さ”だけのものといってよい。

もっとも“死の川”だったものが、見かけだけにしろ“見られるように”きれいになった効果は認めなければならないが、要はただそれだけのものであり、縦横にはしる水路と沿岸の人々との間には、ほとんど交流がないといってよい。

産業大動脈が箱庭風景のように、こぢんまりと管理されてしまった風景は、山の手の緑道風景とさして違わない。

同じ閘門をつくるなら小名木川-旧中川-荒川と相互に舟航できるものをつくればと思うのは私だけではないだろう。

それにもまして護岸「改良」の結果、水路の実効幅は大幅に狹くなり、水路と陸地は高いフェンスでさえぎられる。

そこを区営の水上バスが進むのだが、ウォータージェット推進で巻き起された波は、一メートルから一・五メートルの高さの津波状になって護岸を叩きながら進む。

あの津波状の波では船のスレ違いは事実上不可能であり、実際に乗船した時の観察では、スレ違った舟はゼロだった。

水の町に舟はつきものだが、舟は水上バスだけというのが実態に近いのではなかろうか。

こうした限られた例から改めて全体をみると、“臭いものにはフタ”式の緑道化か、部分的修景による箱庭化が、いまの東京のリバーサイドの流行ファッションになっていることがわかる。

7 水辺景観への視角 top

高度経済成長政策による国土の変貌の時期は、自然のすべてをなぎ払う勢いの人間の感性によって、強引に開発され続けた時代たった。

そして昭和四七年の日本列島改造論ブームが最高潮に達した時点で、全く思いもかけなかった石油ショックを迎えた。

そしてそれを境にいわゆる安定成長期に入った。

さきの江戸川区の古川を舞台とした親水施設の「成功」と、それが全国的に高い評価を受けるにいたった時期は、まさにこの大転換の時期にほとんど重なっていたことが特徴だった。

この状況を例えると、高速度の乗物で移動しているうちは、移り変わる風景の細部がよく見えなかったものが、低速運転になると「こんな風景だったか!」と新しい発見に驚いたようなものである。

河川に限っても、約二〇年間も、川の持つ本来の性質を無視して、汚水排出路や産業廃棄物のタレ流しに利用し続けた結果、公害源や災害源になってしまっていたことに気づいた時期だった。

しかし一旦破壊された川の持つ自然や、その自然的条件の変化を復元することは、いくら技術万能の時代でもまず不可能なことである。

江東地区の広範囲なゼロメートル地帯の出現は、Ⅷ章の「地盤沈下」の項でも紹介したが、改めていい直せば自然が東京下町低地に約一万年かけて溜めた清冽な地下水を、昭和一ケタ時代から高度成長期までの、わずか四〇年間で汲みつくした結果生じた現象である。

個々の工場が水道料金の節約というケチな外部経済の利用が、江東地区一帯に万里の長城に似た長大な防潮堤を必要とさせ、そのうえ絶えず災害による水没を心配しなければならないという、多くの都民にとっては無限に近い外部不経済のツケを回す、取返しのつかない結果を招いた。

水を汲上げて地層が縮んだのだから、注水してもとに戻せばいいという発想もあるが、残念ながら自然はそれほど手軽ではない。

またさきに目黒川の都の改修案にみたように、水ハケを良くするために川底を掘り下げることが本気で公表されてもいる。

自然の川はそれぞれの地形・地質、そして流域の降雨量などに応じて、固有の浸蝕基準面――簡単にいえば勾配を持っている。

その川の全河流の中で一ヵ所でも、ダムを造ったり川底を掘ったりすると、その地点を中心に上流・下流双方の勾配が変化する。

蛇行した川を直線にすることも勾配を急にさせることにほかならない。

川底をさらえばその地点から上流は勾配が急になり、川は早く流れ浸蝕力もまた増える。

つまりより鉄炮水の条件を強める。

下流側では先にのべたように“限りなく”海面の高さに近づくわけで、これまた流れ方はさらに悪くなる。

そしてこうした地形学の初歩の常識が、河川工学の分野では案外考慮されていないのが実情である。

自然河川の本来の勾配が、人為的に変えられると、その時点からこれまで述べたような「自然」の営みで新しい状況――「新しい自然」が始まる。

その状況から本来の形に戻すことは、繰返すが現在の技術ではまず絶望といってよい。

8 これまでの治水 top

“水が治められれば、天下が治められる”という意味の古諺があるように、治水の歴史は古い。日本に限れば古代以来、終始水田耕作のための灌漑確保のために、治水の目的は絞られてきた。

近世=江戸時代になって、初めて灌漑のほかに内陸水運の確保のための治水が、組織的に考慮され実施された。

これが日本治水史における江戸時代の最大の特徴だった。

このことは近代=明治以降になってもそのまま継承された。

わが国にはじめて河川法が公布されたのは明治二九年(一八九六)四月八日のことだった。

これは西欧の治水技術の直輸入により従来の低水工法から、高水工法への転換を意味した。

つまり国土の固有の自然および自然条件が、新しい自然と自然状態に変わるきっかけになったのである。

その翌年の三月三〇日には河川法の対象の河川の上流部の管理のあり方を規定する砂防法が公布された。

水を治めるにはその水源部の山を治めなければならないという、いわゆる「治山治水」の治山の具体的なものが、山からの土砂流出を防ぐ「砂防法」だったのである。

この二つの法律はともに明治近代政府の「殖産興業」という大国是の中での、重農主義による灌漑確保に主目標が定められたものだった。

これを別な表現でいえば河川中流部に関する法律と、上流部に関する法律はできたが下流部・河口部の法律は空白のまま約一世紀近く放置されていたことを意味する。

さらに表現を変えれば、わが国の大都市のほとんどは河口部に成立している。

ここでいう下流部・河口部とは大都市と同じ意味であることはいうまでもない。

つまり我々は都市河川についての社会的認識――法律と呼びかえてもよい――を全く欠いたまま、都市の時代を迎えたのである。

高度成長期にまたたく間に都市河川が、公害源・災害源になった原因の大きな要素は、我々のこうした都市河川についての認識と展望を欠いていたことにある。

9 新しい概念 top

低成長期に入ると川の役割の見直しが始まった。

そのほとんどが都市部の河川の流域の住民の切実な体験を反映したものであったことは、いわば当然の現象といってよい。

はじめは東京の場合でいえば、例の川にサケを呼び戻す運動、臭くていたたまれない水路を舟で見物して、新しい景観を発見する運動、川の汚染度測定用のコイを放流してそれを観察する動きなどだったが、昭和五五年、つまり八〇年代に入るとそれらは一括して「水辺景観」という“ことば”で代表されるようになる。

この「水辺景観」について、私の個人的見聞を紹介すると、昭和五八年八月に世田谷区民会館で、第三回「水辺環境シンポジウム」が開かれた。

五六年に第一回の会合が大阪で「水都再生」をテーマに、翌年が小樽で「都市の修復と再生」、そして三回目が東京の「都市の水辺と市民の役割」というテーマだった。

大阪では従来の「治山・治水」を発展させた「治水・利水・保水」という概念が提唱され、大阪が当面する「水辺」の問題が検討された。

小樽では運河保存を含めて、大阪に続けて「保水・親水・活水」という概念による“水都再生にむけての連帯”が叫ばれた。

そして東京はそれらを受けて「水辺を市民に取り戻す」方策の検討や実例報告が行われた。

いずれも都市の「再生」「修復」という熟語が使われていた点でも、当時の都市と都市河川の状況を鋭く反映していた。

私は東京の会合当日の基調講演者だったのだが、この会合で受けた印象は強烈なものがあった。

それはその当時「水辺環境」とは、たんに「水辺の眺め」を意味する言葉として使われていたことの驚きと、“連帯”した人々は非常にロマンチストが多いことと、さらに意外に思えたことは、それらの人々に”反自然主義者”が多かったことの驚きだった。

言葉をあげつらうわけではないが、第一に環境とは主体を取りまく条件を指す言葉だから、風景としての「水辺」に環境はあり得ないはずである。

これが「都市の水辺環境」となると、よけいに意味不明になる。

多分最初にこのような表現を用いた人は、「都市の眺めの一部としての水辺」を取上げたつもりだったのだろう。

第二はこの「水辺環境」に関心を持つ市民団体は、シンポジウム事務局の資料では全国で二一七団体(五七年調査)あり、その約半数が「美しく」、「きれい」、「愛する」といった形容を団体名につけていた。さらにその主張や目的をみると、都市部の河川の河口部に、その最上流部の清流や生態系を期待する人々も、かなり多いこともわかった。

一例を挙げると隅田川の水質を、パリ並みにしたいといった具合で、セーヌ川がパリから海までどの位の距離を

流れるのかを確認しない、全く感覚的な希望の類もある。

もちろん市民運動はこうした市民の率直な感性の結果から、具体化へ進むのが正統的なあり方だろう。

しかし問題だったのは、都市の「水辺」の大半は“いちば”としての河岸だったという実用性と、それゆえに大切にされてきたということが全く忘れ去られていたことだった。

さらに「水辺」の維持・管理については、市民の大きな負担があったことなどの、歴史的事実はほとんど無視されていた点にあった。

そうした中で「水辺」改善の方策として、多くの親水計画の青写真の紹介や報告があったが、共通的だったことは川を全流路で考えずに、特定の地点に親水施設の「水辺」を想定するという“一点豪華主義”が主流をなしていたことだった。

このとき、前項で紹介した目黒川の事例も報告されたが、枯渇した川に下水処理場の処理水を導水する(この発想は根強いものがあって、昭和六一年八月二七日に玉川上水の「清流」が復活したのも、昭島の下水処理水の利用であり、同じような例は数多い)という計画だった。

この計画を聞かされた私は、さきの「保水・親水・活水」という都市河川改善上の概念の分類は、「補水・浸水・渇水」のパロディではなかろうかと、一瞬考えたほどであった。

当時の親水計画に共通な発想は、本来の「水辺」――河川や湖沼の機能を回復させた結果、または現代にふさわしい機能を創造した結果としての「親水」ではなく、「親水」自体が目的化している点に特徴があった。

いうならば積年の「水辺」無視による絶望的な現実の中で、ニセモノの「水辺景観」を演出することにあったのである。

ちょうどそれは、芝居の舞台の書き割りのように、架空の装置で、いかに実景に似せられるかという、技術的興味が先行する作業ともいえた。

10 景観論の復活 top

昭和六〇年を境に「水辺環境」なる言葉は、「水辺景観」とタイトルを変えた。同時にウォーターフロントという言葉も“市民権”を持ち始めた。

いまはさらにリバーフロントという分類も通用し始めている。

その底流には水辺に限らず都市全般について、その「景観」が都市論や都市の施策の正面に置かれるようになった。

景観という言葉については、昭和六一年四月に刊行された『都市緑化による都市景観形成事例集』(建設省都市局公園緑地課監修、みどりのまちづくり研究会編集)の中で、わざわざ解説してくれているので、その要旨を紹介すると、ますドイツ語の Land Schuf と英語の Land Scape

という言葉を引用した上で「〔景(モノ)と観(ヒト)〕の相互関係による概念による“眺め”」だと規定する。

これはその三年ほど前から流行しへ都市を“読む”方法の一つとして唱えられた惹句の[ヒト・モノ・コト〕論の影響をモロに受けた定義でもあった。

だが地理学史の上では、景観とはすでに一九世紀にドイツで提唱された「景観地理学」の方法論の看板になった古典的な言葉である。

なお環境という熟語も地理学の“手垢”にまみれた言葉である点もおもしろい。

要するに水辺や緑といった景(モノ)を、ヒトがどう扱い、演出するかという作業を含めた“眺め”なのである。

つまり“見てくれ”をどう良くするかという化粧の、または修景の論理にほかならない。

個人がある対象を自分の心象のカンバスに、どう描こうと自由である。

それゆえ各人が対象から反映させた景観は百人百様になるだろう。

しかし「都市の水辺景観」といった場合の文脈は、ある“理想的な眺め”を想定した上で、その実現を計画するという意味合いが強くなる。

さきの建設省都市局の景観形成事例集の発行から一ヵ月後(昭和六一年五月二七日)には、これも建設省の諮問機関の一つである都市景観懇談会が「うるおいのある都市景観づくりへの提言」を提出しているが、翌二八日の『読売新聞』の記事によると、「その目玉は“好ましい景色とはこういうものである”といった基礎的な「景観ガイドプラン」を示すことだ」と報道している。

ひと握りの学識経験者の独断と偏見によって審美の規準が前もって定められた上で、都市の“好ましい眺め”が定義づけられること自体、異様な光景ということがいえよう。

また行政が人間の心情に立ち入るプロセスが、水辺環境-水辺景観-ウォーターフロント、それが分化してリバープロットといった具合に読み替えられながら進行していく姿がよく観察できる。

しかしこの“好ましい眺め”――いわば修景の論理で、たとえ一地点からでも水辺が“美しく”なることは、そこに生活する人々にとっては良いことであり、歓迎すべきことに違いない。

その限りでは局部的修景の効果も認めなければならない。

それを手がかりに全流路・全流域にわたって、新しい川の再生への展望が生じたときに、我々は都市河川に対する総合的な認識を、体系として持つにいたるかもしれない。

11 ハリー・ホフの講演 top

昭和六三年一〇月四日、東京日比谷で「水辺の未来を探るシンポジウム・いま、水辺は甦る」が満員の聴衆を迎えて開かれた。

この日、特別講演をしたのは東京都のウォーターフロント開発の師匠であるニューヨーク市の都市計画局のウォーターフロント開発部長のパワー・ホフ女史だった。

題して「ニューヨーク市ウォーターフロント・ルネッサンス」。

その内容は日本語に直したものでいうと、港湾環境・港湾の歴史、過去の計画、事業計画、市民参加、事業のケース・スタディ、バッテリー・バーターシティ、ニューポート、ポート・リベルテ、将来の計画、の順に約九六四〇字におよぶものだった。

印象に残った部分を列挙すると、市という自治体政府の事業について、たびたび「過酷な市場競争」、「市場力」といった言葉が飛び出すことでもわかるように、“親方日の丸”的発想の部分が全くないことと、二〇年前に最初の計画が立てられてから、「計画を実施なかばで変更しようという、市民の強力なリーダーシップの意欲」が、「この事業を成功に導いている」ということ。

そしてこの「市民参加」は、同じく二〇年前の一九六九年に成立した「米連邦環境保護法」以来のことで、「米国のウォーターフロント事業の大半は国・州・市の三つの政府から、土地利用から環境問題までを網羅した承認を受けなければならない」、つまり土地利用よりも環境影響評価(アセスメント)の方を優先させるのだという。

もちろんこのアセスメントは日本のような形式的市民参加では済まされない“あくまで主権在民”が前提のものであることはいうまでもない。

そして事業に対する市民と政府のチェックのあり方にふれたのちに、その具体的な目安として、

「事業に水に依存した利用計画を盛り込む・公共の遊歩道を含む・洪水災害を避ける・水資源の保護――水質、湿原、ハイドロロジー・隣接地域の性格の尊重」などを挙げる。

そして「――開発の可能性すべてを開花させるために、プランナー、建築家、技術者、それに市民は、ウォーターフロントを最高に魅力的なものにする水資源を保護していかなければならないのです。」と結んでいる(以上の「 」内の引用部分は財団法人リバーフロント整備センターの提供資料による)。

大変乱暴な引用をしたが、水辺問題に限っても、アメリカと日本の「市民」の役割が根本的に異なっていることが痛感される講演だったといえよう。

12 今も生きるTVA top

東京にまだ焼跡の残る昭和二四年七月、『TVA――民主主義は進展する』(D・E・リリエンソール著、和田小六訳、岩波書店)が発行された。

著者は一九三三年から一九四六年までテネシー河域公社(The Tenessee Vallay Authority)すなわちTVAの経営家として活躍した。

彼はテネシー渓谷の総合開発にあたって、それまで欧米人の一般的感覚である“自然は征服すべき対象”であるという立場を棄てて、自然を環境とする主体としての人間社会を中心に置いた「土・水・人の一体性」を発見し、その確認の上に、「草の根もとの民主主義」を唯一の手がかりとして、「民衆のために」から「民衆の手」で開発を進めた。 『TVA』はそうした彼の理念と実践の記録である。

『TVA』は戦後の日本の復興事業の関係者、とくに河川工学やダム建設にたずさわる人をはじめ、広く人文系の人々の間にまで、一時は“聖書”扱いをされたほどよく読まれた。

しかしそれが著者と訳者が期待したように読まれたかは大いに疑わしい。

白状すれば私の場合もそれで、開発の「形」だけを追って読んだのに過ぎなかったのである。

『TVA』を改めて再読したのは、日本版の発刊後約二〇年たった昭和四〇年代半ばのことだった。

そのころから世間ではしきりに「草の根民主主義」という言葉が流布され始めたが、そのモトは『TVA』にあったことを思い出したためである。

再読すると確かにその言葉はあった。

しかし「草の根元の民生王義」という表現は、訳者の創作ではなかろうかという疑念を持った。

そこで苦労して原著を取り上せてみると、訳者の創作ではなく、リリエンソール自身が使っていたことがわかった(同書第九章)。

それはさておき、再読してみると著者のいう「草の根元の民主主義」の本当の意味は、我々日本人には何一つ身についていなかったことがわかった。

“与えられた”民主主義の知識も体験も全くの借り物だったことを痛感する始末だった。

かっての私にとっての“聖書”の中の「草の根元の民主主義」を理解するためには、二〇年の歳月が必要だったのである。

幕末の遣米使節の一行に加かった福沢諭吉が「形のあるものには驚かないが見えない制度を理解するには苦労した」という意味の回顧談を残している。

福沢と私を同列に並べる気は毛頭ないが、『TVA』は日本の場合、ついにダム造りの“聖書”としての役割に終っていた感が強い。

そんな個人的な体験を整理していえば、リリエンソールの唱えた「草の根元の民主主義」を、ほとんどストレートにうけ継いでいるのが、パワー・ホフの講演で中心になった「市民参加」の理念およびその実施上の制度にほかならない。

時代と「環境」を異にするリリエンソールとパワー・ホフの思索的なつながりは、私には不明だが、この両者の間には良きアメリカの伝統が強く通じていることを、目のあたりに見る思いがした。

東京の川も水辺のすべても、東京の市民が自分たちのものだと確認し、自分たちの責任において、その再生と創造にむけて、発言し実行できる法体系=システムをつくる時代の入口に、今さしかかっているのではなかろうか。

top

****************************************

|