|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章 Ⅳ章 Ⅴ章 Ⅵ章 Ⅶ章 Ⅷ章 Ⅸ章 Ⅹ章

Ⅵ章 江戸の拡大と湊

1 江東地区と江戸湊 top

江戸湊の海港部分の多くは幕府・大名の湊に使用されたため、さきの材木町の例にみたように、寛永末期から浅草川河口の東岸の深川地区に、江戸の町人の海港と河岸が成立するに至った。

江戸城本城を全焼させ、全市のほとんどを焼きつくした明暦大火の復興の原動力は、深川地区の町人の河岸地にあった。

この時期になると江東地区の材木をはじめ、米・大豆・麦・酒・塩・油などの生活必需物資や、多種多様の下り物の倉庫地帯としての機能は、江戸経済にとって欠くことのできない存在になった。

元禄期になると、この倉庫地帯は本所まで広がった。

日本橋・京橋・神田などの地域は商工業の中心ではあったが、火事が多いこと、地価の高いこと、河岸地使用の制限の多いこと、および海港の泊地不足から、江戸湊の問屋はきそって江東地区に倉庫を設けた。

平常は自分の店の前の河岸つきの場所に、前蔵と呼ぶ自家倉庫をもっていて、いわば小出しの営業を行う。

しかし荷受けの主力は江東地区の自家用倉庫にあり、大量の入荷や保管はすべて本所・深川の蔵を使用する。

この方法は火災対策と、商品市況の調節を兼ねるものであった。下り廻船や地廻り廻船が、天候その他の理由で入港しなければ、たちまち物価は上昇する。

入荷量の多い時、時価が安い時に多く仕入れ、市況に応じて商品を動かせば利益は非常に厚いものになる。

こうした問屋の自家用倉庫の利点に着目し、貸倉庫もまた多くなった。

貸倉庫は貸蔵と呼ばれ、米穀・肥料・廻漕各問屋や両替屋が経営した。

幕府も同じく浅草蔵前や矢倉(やのくら=現中央区東日本橋)の対岸に籾蔵・舟蔵をつくり、猿江の材木蔵、小名木川筋には竹蔵などを設けた。

特に深川は船蔵と安宅(あたけ)丸(将軍専用船)の船渠(ドック)が有名である。

江戸の町人は火災に備えて、あらかじめ本店の建物の木組み(いつでも建築できるように加工した材料)をしたものを木場に預けておき、一旦火事で焼けると、ただちに灰かきをして、木組みしてある材料で建物をたてて営業をはじめるだけの準備をしておくことが、もっとも重要な心がけの一つでもあった。

筆者が直接見聞した限りでも、少なくも太平洋戦争開始前までは、地主や家作持ちにとっては、この“プレハブ”方式は、とりたてていうほどの事もないくらいに常識的なことであった。

2 江東地区の水路網 top

この時期になると、江東地区の自然河川「広義の利根川」のうち、武蔵野台地の方から、浅草川(隅田川)・中川・江戸川(利根川)の三河川はほぼ河流が安定した。

これを東西につなぐ運河はすでに大正期につくられた小名木川・船堀川(のちの新川)があり、この運河を中心に、さきの伊達家による御茶ノ水掘割工事の前年の万治二年(一六五九)に、小名木川の北に並行する竪川および、本所北端の小梅村中之郷から東京湾までほとんど南北に通じる横川(大横川)と、その東側に並行する水路(柳島村-深川北松代町-深川大島町-永代新田間)を開削した。

この万治の幹線運河工事を手はじめに、元禄一〇年(一六九七)に至る約四〇年間に、江東地区、特に浅草川と中川との間に、いずれも直線プランの運河がつくられていった。 |

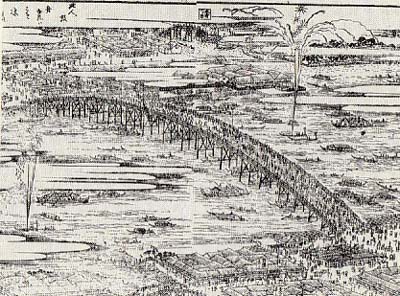

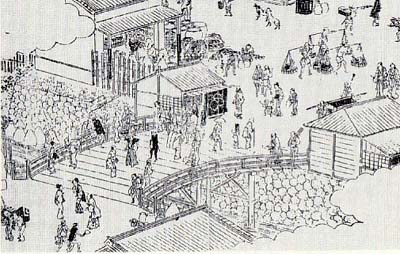

深川木場(今はない)

|

北から曵舟川(一名本所上水=中川支流)、北十間川、海岸近くでは浅草川河口を利用した仙台堀(二十間川)、海岸線を整形した結果の大島川などの幹線が完成している。

南部の東京湾に面した部分は、この時期以来現在まで約三〇〇年間、江戸―東京のごみ処理場として、埋立地が絶え間なく造成されて、今日の姿になっている。

この埋立地帯の東西にはしる運河は、それぞれの時期の海岸線のあとであり、南北の運河は既存の水路の延長としてつけられたものである。

これらの運河はさきにのべたように、ほとんどが、高瀬舟を曳くのに便利なように、直線状に設計されるとともに、舟曳人夫の道もつけられていたものであった。

|

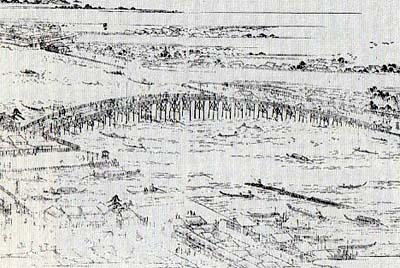

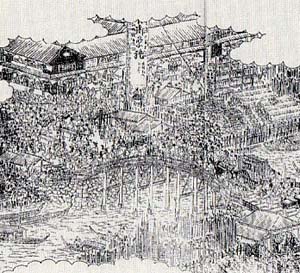

富岡八幡宮の河岸(「江戸名所図会」)

3 江東地区の河岸 top

江東地区には、主に浅草川沿岸に河岸の名をつけたものが点在するほか、これまでのべてきた運河の両岸は、公称としての河岸名がつけられていない。

理由は江東地区の運河全体が、倉庫・貸倉庫地帯を中心に発達した河岸地そのものであったため、特に一般市街地と区別する必要がなかったことと、関東地廻り物資の江戸湊に通じる経路であったこと。

および陸地の形成のされ方が、ごみ捨場-新田-市街地、そしてその市街地の先に新しくごみ捨場ができ、新田-市街地という変化を重ねて海にのびていったために、浅草川西岸の市街地とはおのずから行政上の扱いも異なったためである。

永代島・越中島・石川島のように、浅草川河口の三角洲を埋め立てて陸地化したもの。 |

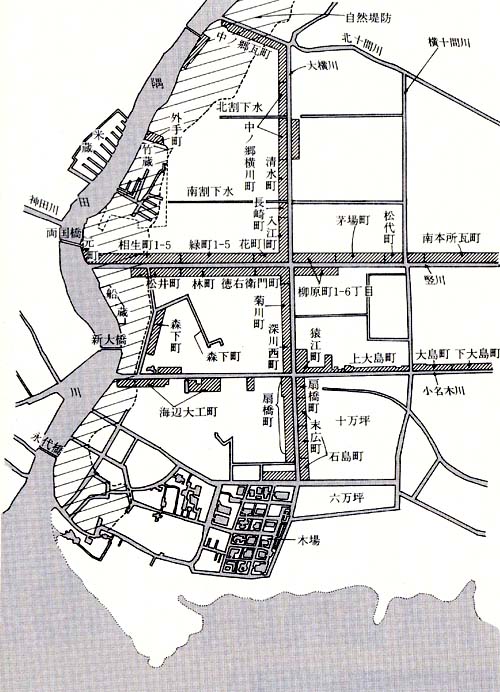

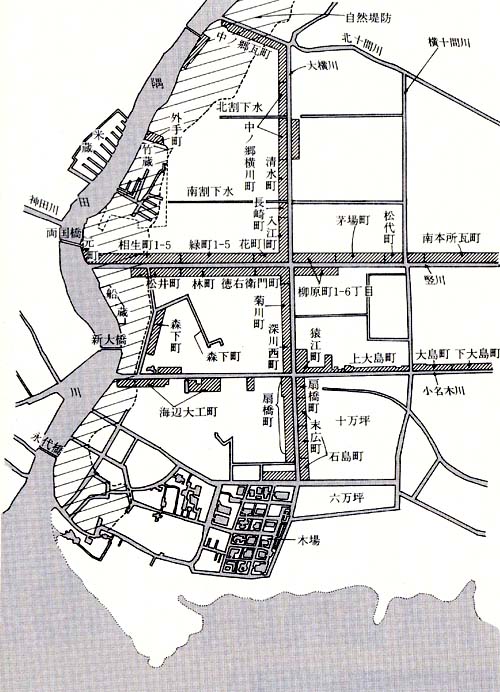

図31 江東地区の河岸 図30の隅[日川左岸の湊の河岸に袮応する図。隅田川沿岸の帽い斜線の部分は自然堤防の場所で、江東地区の陸地化けここを足場にしてはじめられた。

小名木川・竪川・大横川などの幹線運河の沿岸の大部分はすべて河岸であり、それが明治以後そのまま町名になったものである。永代橋以南と本場の河岸名はここでは省略した。

|

小名木川を中心とする亀戸・亀高新田が正式の村になる時点には、その南の、はじめは「六万坪」「十万坪」などと呼ばれていた埋立地が、あるいは砂村新田・平井新田というように農地化し、やがて新田から本村になり、町地となる。

一方、寛永初期からこの地にあった富岡八幡の門前町、および明暦大火以後多くの寺院がその門前町とともに深川地区に移転させられたことから、通運関係の市街地とは性格の異なる町地も形成されていった。

江戸の門前町の多くは歓楽街としての性格のもので、深川地区は江戸城からみて辰巳(南東)の方角にあるため、「辰巳」は深川の歓楽街の代名詞となり、倉庫地帯、いうならば現在の流通センターの経営者やその従業員、水上交通業者たちの市街地になった。

これに加えて江戸中期以後になると、江戸唯一の公認の遊廓である吉原が火事で焼けると、復興までの間「仮宅」と称して深川地区で営業を続けることが定例になるようになった。

なお、吉原は明暦大火直前に移転命令が出され、大火後に浅草観音の北側に移転し、正式には新吉原と称した。

元吉原はほぼ現在の中央区富沢町にあった。

4 両国橋 top

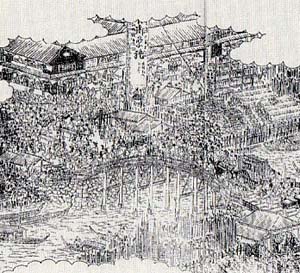

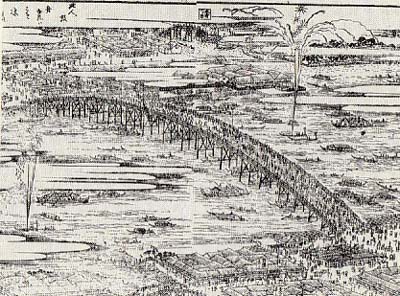

両国橋(『江戸名所図会』) |

永代橋(『江戸名所図会』) |

浅草川に橋がかけられたのは寛文元年(一六六一)のことである。

直接的にはその四年前の明暦大火の復興計画により、江東地区に江戸市街が本格的に進出しはじめたための架橋だった。

逆にいえば、この橋のために江東地区の市街地化が促進されたといえよう。

これまで隅田川をあえて浅草川と書いてきたのは、両国橋架橋に関する公文書では、この時点でもすべて「浅草川」架橋として取扱っているからである。

この最初の浅草川橋の規模は「幅四間、長さおよそ九十六間(田舎間)」で、はじめ「大橋」と呼ばれ、やがて両国橋と呼ばれるようになった。

両国橋の「両国」とは、武蔵国と下総国二国を結ぶ意味での名称であった。

ロンドンの川といえばテムズ川、パリはセーヌ川というように、世界の大都市とその都市を養っている川とは、一種の対句として知られている。

“江戸の川”は、Ⅱ章でものべたように、はじめは浅草川、古代から中世にかけては平川が江戸の“母なる川”であった。

そして近世都市江戸がいちおうの規模に達し、両国橋がかけられる時点になると、再び浅草川は“江戸の川”としての位置に復活する。

つまり大江戸は律令制度以来の武蔵と下総の国境としての浅草川をこえて、下総に進出したのである。

「広義の利根川」河口である江東地区こそ、近世都市江戸の広範囲な流通圈の中心地としての湊の条件を十二分にみたす地域であった。

このため、浅草川はしだいに江東地区を主体とする水系として把握され、取扱われるようになり、隅田川の名で呼ばれるようになった。

もっとも江戸最盛期の文政元年(一八一八)、江戸の範囲である「御府内」の線が不明確だったため、幕府がその裁定のために公布した『江戸朱引図』などには、依然として浅草川とある。

なお「朱引図」とは地図上に朱線を引き、その中が「御府内」、黒線を引いた範囲が町奉行支配地域を示したものである。

これは江戸城を中心にした場合、当然な呼び名であったことはいうまでもない。

なお『江尸朱引図』の時点でも、隅田川にかけられた橋は両国橋・新大橋(元禄六年)・永代橋(元禄一一年)および大川橋(吾妻橋)の四本だけであった。

この大川橋はほかならぬ浅草観音の南側と、かっての隅田宿である小梅・本所中之郷を結ぶ橋であった。

江戸-東京の人々は、浅草川・隅田川を「大川」と呼び、現在でも古老は隅田川を大川と呼ぶケースは案外に多い。

なお江東地区の運河網は、前述のとおり曳舟による交通を配慮していたため、橋は非常に少なく、すべて渡し船によっていたといってよい。

この状態を例えば『江東区史』では、「明治初年から橋がかけられ、明治三五、六年まで七橋しかなかった」とのべているほど、舟運優先の地域だったのである。

5 江東地区の役割 top

江東地区の運河網は元禄期以降、埋立地の部分を除いて江戸-明治-大正期まで存続した。

前出の「江東地区と江戸湊」でみたように、江東地区は菱垣廻船・樽廻船で代表される「下り物」の荷受湊としてその発展のいとぐちを得た。

それでは具体的にどのような品目の商品が「下って」きたかをみると、主な商品は次のようなものである。

菱垣廻船

米、油、竹皮、乾物、反物、畳表、染草、綿、絵具、紙、小間物、櫓木、瀬戸物、船具類、荒物一般、塗物、茶、蝋、鰹節、砂糖、菜種、塩干肴、線香、糸物、布海苔、砥石、石臼、鉄物、銅物、煙草、溜、阿波藍玉、阿波蝋燭、酢、素麺、など。

樽廻船

酒、米、阿波藍玉、素麺、酢、溜、蝋燭、砂糖、塩干肴、鰹節、など。 |

亀戸天満宮付近の河岸(『江戸名所図会』)

|

元禄七年(一六九四)江戸でこれらの「下り物」を荷受する問屋が組合仲間を結成し、十組問屋と称したが、約三〇年後の享保頃になると、さらに一二の問屋仲間がこの十組問屋に加入するようになった。

この時期の江戸湊に移入された品目数量を次の町奉行所の調査で紹介しよう。

○享保十一午年(一七二六)諸国より江戸に入津せし船数合せて七千四百二十四艘、此内家々荷物問屋に預からざるものは、其員数知るべからず

米 ――八拾六万千八百九拾三俵

味噌――二千八百二拾八樽

酒 ――七拾九万五千八百五拾六樽

164-81

薪 ――千八百弐拾万九千九百八十七束

炭 ――八拾万九千七百九拾俵

水油――九万八百拾壱樽

魚油――五万五百壱樽

醤油――拾三万二千八百二十九樽

木綿――三万六千三拾五箇二箇百端入)

塩 ――百六拾七万八百八拾俵

銭 ――壱万九千四百七箇二箇拾貫文入)

船問屋といふ者此頃百六拾三軒也。此員数は町奉行ヘ書き上 而例年之記中にあり。

午年は別 而諸式入津之員数減少なりといふ。 |

この史料にもあるように、この統計をとった年は移入量が例年にくらべ少なかった年であっても、このくらいの物資が江戸に運ばれてきているのである。

これが文化六年(一八〇九)頃になると、下り物の問屋組合の業種は次のように多様化する問屋数や移入量は省略し、品目だけにとどめる)。

薬種、畳表、下り糖、水油、繰綿(くりわた)、瀬戸物、釘鉄銅物、藍玉、打物(うちもの)、木綿、蝋、錫鉛、船具、絵具染草、紙、線香、鰹節、塩干肴、雪駄(せった)、竹皮、真綿、江州城州茶、下り蝋燭余間物諸色、針、筆墨硯、させる、扇、白粉紅粉(おしろいべにこ)、雛人形手遊且具)、草履、古手、色油、塗物、菅笠、下り塩、糸、下り酒、人参三臓円、大坂足袋、蕨(わらび)縄、生布海苔、苧屑荀、多葉粉、下り素麺、鍋釜、麻苧、醤油、酢、呉服、明樽、丸藤、下り傘、綿打道具、茶などの問屋があった。

これらの品目をみると、“下らぬ”物の方が少ないくらいである。

しかしいくら江戸が将軍のお膝元であり、大坂が天下の台所を誇称するといえども、この多種多量の商品を片貿易で運んだわけではない。

下り物を運んだ船の帰り荷、いうならば上り物は、房総半島沿岸の鰯漁の製品である干鰯(ほしか)=肥料であった。

瀬戸内沿岸の米作、阿波の藍、和泉・河内の綿、紀州の蜜柑などの商品作物地帯の形成は、肥料の改善にあった。

下肥・腐葉土だけだった肥料に、干鰯や〆粕(しめかす)などのいわゆる金肥(きんぴ=金で買う肥料)を加えることは、農作物の収穫を飛躍的に増大させた。

金肥(主に魚肥)を使用して栽培する作物は、当然のことながら現金収入を前提とする商品作物の栽培にほかならなかった。

この魚肥つまり干鰯づくりのための鰯漁は、房総半島では元和二年(一六一六)頃から紀伊・和泉・摂津などの漁師が移住して開始されたものである。

元和二年といえば豊臣氏が滅ぼされ、家康が死んだ年である。家康の江戸入りと同時に江戸に渡来した佃島の人々は、これら関西の先進漁法を身につけた漁師たちの先駆者としての意味をもつものだった。

元和から寛永までの約二~三〇年間に、鰯漁場は房総半島・鹿島灘・奥州沿岸にまで拡大された。

瀬戸内系漁民の関東以北への大量移動が行われたのである。

房総半島産の干鰯は、最初は浦賀に集荷され、上方に輸送された。しかし江戸湊の整備につれて、浦賀と江戸の干鰯問屋の資本の競争が行われるようになった。

浦賀は本来は幕府が設置した東京湾における「番所」、つまり警備本部の所在地であった。

浦賀の干鰯問屋は、浦賀奉行に干鰯船が江戸に行くことを止めさせるように嘆願し、浦賀奉行もそれを受けて干鰯船の江戸行きを阻止することもやった。

しかし幕府直轄領の浦賀と江戸のこのような商業資本の対立にもかかわらず、干鰯船は銚子-関宿-江戸川-小名木川-江戸湊というコースで運航するようになる。

小名木川の高橋付近には、銚子場・元場などの干鰯の河岸が成立するようになった。

銚子から江戸へのコースは、房総半島以北の東北日本沿岸の干鰯が、外洋航路をとらずに、安定した水路で運ばれることを意味した。

そして江戸湊に入港した廻船にただちに積み込める結果をもたらした。

江東地区の運河網の役割は、まさに列島規模の経済の大動脈であった。

6 近郊農村の成立 top

目を江東地区から転じて、武蔵野台地へ移してみよう。

武蔵野台地上の川の中で、平川につぐ水田面積をもつ石神井川について、『武蔵野歴史地理』(高橋源一郎著、昭和三年刊)の著者の試算によれば、

この谷(注、石神井川がつくった谷)の幅平均約二丁あるものと見、長さは板橋の中宿から上流まで三里たらず、約百町あるものと見、是れを町歩に改むれば二百四十町歩となる。

而してこの谷は一段歩平均二石位の米を産する割合であるから、全体で四千八百石の産米がある訳である。

日本人の米の喰い高平均一人一石と見れば、四千八百石で四千八百の人口を養い得る。 |

と述べている。これが頼朝を先導した豊島氏の本拠であった時代の米作状況であったら、何とかうなずけないこともないが、江戸時代中期以降になると、あまりにも零細な規模だけが目立ってしまう。

逆に江東地区は「広義の利根川」がある程度制御された結果、埼玉平野の南部に続く広大な水田地帯の一部を形成するに至った。

しかし、前章の「玉川上水と江戸西郊の開発」の項でもふれたように、台地上の新田も、低地の水田地帯も、それぞれの交通手段で江戸から一日行程の範囲で近郊農村を成立させていった。

つまり一〇〇万都市に対する野菜・果物供給圈を形成することによって、その地理的条件を活用したのである。

台地上の農村は石神井川流域の練馬大根で代表されたように、主として根菜類と果物の産地としての特徴をもっていた。

人参(にんじん)・牛蒡(ごぼう)・里芋・薩摩芋・茄子(なす)・うど等や、柿・栗などで、多摩川流域では府中の真桑瓜(まくわうり)・多摩川梨、目黒川流域では特産物として筍(たけのこ)が多く栽培された。

台地部で最も遠距離にあった特産地は五日市街道ぞいの砂川牛蒡(ごぼう)が有名であった。

荒川が大水だとか、雨が多いといった気候の年は、練馬の農家の人々は、今年は葛西の連中はだめだが、私達の村は大豊作だ、といって喜ぶ。

168-83

荒川ぞいの村々の人や古利根川地帯の人々が大豊作だといって喜ぶ年は、練馬方面は日照り続きで野菜は不作、向うの人々にざまあみろなどといわれた。――『練馬区史』 |

この台地と低地の近郊農村の対立的感情は、両者の農地の性格の差を端的に表したものである。

低地部の農村は米作を主体としたが、現金収入を得るためと下肥確保のために、野菜生産もまた重要なものであった。

低地部の野菜は主に葉菜類と豆類であり、砂村(すなむら=砂町)のねぎ・つまみ菜・きゅうり・なす・京菜・連根・大根などが特に有名であった。

特に砂村を例にあげたのは、元禄期ころから「走り物野菜」(促成栽培)が、深川・本所地区の地続きの砂村や亀戸で行われ、順次その範囲の拡大と品種の多様化が行われたからである。

「女房を質に置いても、初鰹を喰わなければ、江戸っ子ではない」といった気風は、鰹(かつお)に限らず、野菜にも同じことがいえた。

消費都市江戸の市民はその階級をとわず、季節(しゅん)の移行に非常に敏感であった。

低地部・台地部をとわず、江戸近郊農村は促成・抑制野菜の栽培に絶えず努力を重ね、品種改良を続けた。

新鮮さが第一の野菜・果物・魚介類だけは、「下り物」では通用しなかったのである。

江戸近郊は上方の原料生産としての商品作物産地とは異なり、消費用の商品作物産地として独自の発達をとげた。

野菜・果物の例でいえば、少なくも戦前に東京で生活した人々であったら、亀戸大根・砂町ねぎ・小松菜(小松川の菜の意味)・練馬大根・目黒の筍・成宗の瓜・多摩川梨などの名は、今でも覚えていようし、親しくもまたなつかしいものに相違あるまい。

また下り果物の代表の紀州蜜柑や、地廻りの房州びわ、甲州ぶどうの名もいまでに残っている。

|

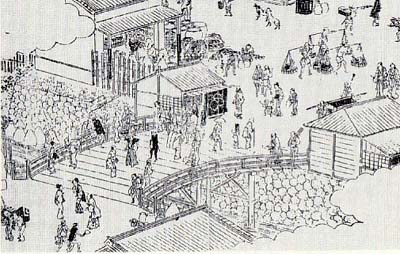

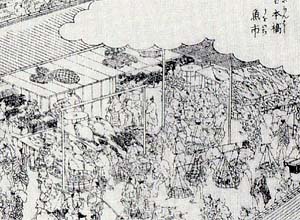

日本橋魚市

7 市場の成立 top

江戸―東京の生鮮食糧品市場の中心は魚市場は魚河岸をはじめ、白魚河岸および芝金杉二丁目・芝浜松町一丁目――つまり古川河口の市場が知られている。

青物(野菜・果物)市場は、江戸湊では鎌倉河岸・昌平(しょうへい)河岸にはさまれた神田多町の市場(現在の秋葉原の神田市場、以下カッコ内は現在地)を筆頭に、大根河岸築地の中央市場)・両国広小路(次の中ノ郷竹町、四ツ目千歳町とともに墨田区にある江東市場)市場があり、江東地区では本所中ノ郷竹町、四ツ目千歳町。

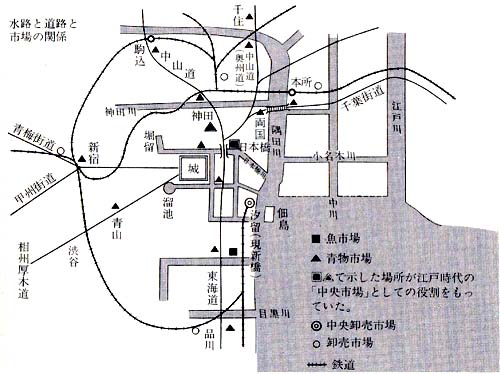

荒川流域では千住中組。千住(中山道)と武蔵野台地東北部(新河岸川沿岸と川越街道)を接続させるものとしての駒込浅嘉町(巣鴨駅北の駒込市場)の市場。 |

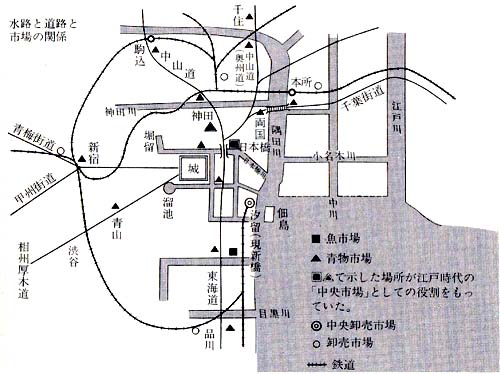

図32 東京の魚・青果市場 東京湾西岸のいわゆる江戸前の魚、

さらに湾内全体、遠くは相模湾などでとれた魚は、すべて早船で

日本橋の魚河岸に集荷され、さらに市内に配分されていった。

もう一つの魚市場(雑魚場)は芝の古川河口付近にあったが、局地的なものだった。

魚河岸は将軍用の鮮魚献上と引換えに、強力な集荷権を与えられていた。

青果物は神田多町市場が魚河岸同様、特権的市場だった。

こうした事情は明治以降でもさして変らなかった。

多町市場は遠く房州や江東地区などの荷は鎌倉河岸に、

隅田川上流部や紀州蜜柑などは神田川の昌平河岸を経て荷受けをした。

また武蔵野台地の近郊農村からの荷は、直接生産者が持ちこむものと、

各街道の要所に成立した局地的あるいは集荷品の種類の面で

単能的な市場を通じて、牛馬・大八車などで運びこまれた。

鉄道が発達すると、汐留・秋葉原・両国橋・新宿・于住などの各貨物駅周辺に

新しい市場が成立した。また集荷範囲も全国的になり、近郊農村を圧倒しはじめた。

関東大震災後、魚河岸、京橋大根河岸、多町市場の一部が

公営の築地市場に収容され、多町市場は秋葉原に収容された。

それまで各市場は公道を占拠して市場の取引きをしていたのである。

図は各市場が公営施設に収容されるまでの位置と交通の関係を模式図にしたものである。下に日本橋魚河岸の様子を『江戸名所図会』から掲げた。市場のもつ活気がよくわかる。

|

台地部の中継的市場としては、甲州・青梅街道からの荷受市場の四谷内藤新宿(新宿区の淀橋市場)の市場、相州厚木道からの荷受市場としての、青山南町四丁目。その他、下谷金杉。原宿町。東海道口の本芝四丁目(築地市場)など、江戸の四方からの荷受市場が成立している(図32参照)。

前出の『練馬区史』の引用文にあるように、周辺部の市場は台地と低地の自然的条件による特産出荷物および共通な出荷物を仕切り値(問屋の買入価格)の高下で、生産者を競合させ、さらに神田多町や京橋大根河岸の中央市場的市場は周辺の各荷受市場に対して、荷受市場が生産者に対して行ったのと同様な操作で「八百屋」の語意にふさわしい多種多様な産物を集荷し、江戸城はじめ市中の需要に応じた。

これも前にのべたように薪炭の流通と同じく、多くは水路を利用して運搬されたのである。

台地部の出荷物は人力または牛馬によったのであるが、さきにものべたように、そもそも台地部が近郊農村化したのは、多くの上水=用水路網の発達によって、はじめて成立したものであることはいうまでもない。

8 江戸の水路 top

これまでみてきたように、江戸城を中心とする江戸湊の水路は、幕府の都市計画――平川・小石川・谷端川・旧石神井川のつけかえ、日比谷入江の埋立て、小名木川の設計などの自然改造を中心に運河網と河岸が形成され整備された。

概括的にいえば、この運河網が完成したのは元禄一〇年(一六六九)前後で、その後いくつかの部分的変更はあったが、全体としては昭和二〇年代前半までの約二〇〇年間、大都市江戸-東京の都市機能の大きな部面をささえてきた。

この運河網は人々の交通路であり、大半の物資の流通路であり、したがって水路の大部分が市場であり、広場でもあった。

江戸-東京の人々の風俗・行動の独自性(ローカルカラー)は、山手・下町をとわず水路の存在が大きな前提になっていたといってもよい状態にあった。

V章の「河岸地の行政」の項で簡単にふれたように、運河網の維持管理には幕府は非常に細心の注意を払った。

江戸湊の維持は武家地・町地の区別なく、両者の共通の都市施設という観点から整備された。

これは上水の場合も同じで、水道使用料は武家地の場合はそれぞれの武家の禄高に応じ、町地の場合は町人用の中で水銀(みずぎん=水道料)として徴収し、その維持管理にあてた。

幕藩体制下の厳重な身分制度のもとでも、これらの水に関する都市施設の利用と負担は区別されなかった点が、鋭く都市施設の本質を表していて興味深い。

江戸市井の水路の中で特にとりあげたいのは、図30の中にある竜閑川である。

この水路は鎌倉河岸東端から、江戸初期のメインストリートである本町通りの北側に並行し、神田材木町までの水路で、材木町から直角に折れて南方に通じる緑川(両岸は東緑河岸と西緑河岸=埋立て前は浜町川とも呼んだ)を経て中洲-大川に通じる水路に接続している。

なお明治期に入って、材木町から北方に神田川に通じる水路が掘られた。

9 町人の都市計画 top

竜閑川は、はじめは神田堀、一名を神田八丁堀ともいう。

『東海道中膝栗毛』の弥次・喜多二人のすまいを、十返舎一九は神田八丁堀と記している。

この堀は、幕府の公文書である『府内往還其外沿革図書』の神田橋御門外の項によると、元禄四年(一六九一)頃、神田竜閑町から岩井町を経て橘町(浜町入堀)まで、「町人共自分入用を以、掘割、今川橋川筋出来」とあるように、町人が自分たちの費用で延長七町、幅十間の運河を掘ったことが記録されている。

神田の職人町と日本橋の商人町の境にそって、日本橋川と大川に通じるこの運河の役割は非常に大きかった。 |

今川橋(『江戸名所図会』)

|

この竜閑川工事は職人町への原料供給と製品搬出路であり、また江戸市中の全般的な商品流通の飛躍的増加に対応するための、いわば江戸町人全体の強い要求により計画され、実施されたものであった。

そして元禄期の江戸のメインストリート、日本橋通りと交差する最も枢要な地点の橋に、地元町人の代表者である名主・今川善右衛門の姓をとり、今川橋と命名さえしている。

掘割工事といい、今川橋はじめ竜閑橋、緑橋、千鳥橋などの架橋には、莫大な費用がいったであろう。

「将軍の膝元」の江戸の中心部で、町人が町人のために、町人の手による都市計画を実現させたことは、当時の町人の実力のほどを知るとともに、江戸-東京の「市民の歴史」の上に、忘れ去ることがないように記録しておくべき事柄だといえよう。

10 江戸の水害 top

浅草川以東の江東地区は、江戸時代から大正時代まで、ほとんど毎年のように洪水に襲われた。

しかし「広義の利根川」河口のこの地域の洪水の特徴は、何もかも押し流す勢いの洪水ではなく、徐々に水位があがり、やがて水が引くという形の洪水であった。

近郊農村の多くは自然堤防上に分布していたこと、縦横にはしる運河の交通になれていたこの地区の人々は、舟は現在のマイカーに相当する乗物であり、洪水常襲地帯にはおのずからそれに対応する生活の仕方があったために、よほど大きな洪水でもない限り、決定的な被害を受けることは少なかった。

むしろ台風による高潮被害の方が恐れられていたといってよい状況にあった。

以下は東京のことではないが、図3「下町低地の河川」の江戸川、古利根川、綾瀬川上流、つまり同じ川筋の上流部にある埼玉県三郷(みさと)市の、江戸時代の洪水対策の一端を、『三郷の歴史』(白石敏夫著、みさと文化社、昭和四七年刊)より引用してみよう。

洪水に備えた船

洪水に備えた船は、同時に農民にとっては田仕事用であり、運搬用でもあった。

船のなかには、村有のものもあった。地主や寺院は、数そうから十そうぐらいは常備していた。

…中略…船数やその大小は、家格の象徴にもなった。…中略…

船数は、公式の記録だと、明治年間には、六百そう前後となっているが、実際は、各戸に一そうどころではなかった。

税金がかかるので、お役所に届け出ない隠し船もだいぶ数にのぼったものと言われている。 |

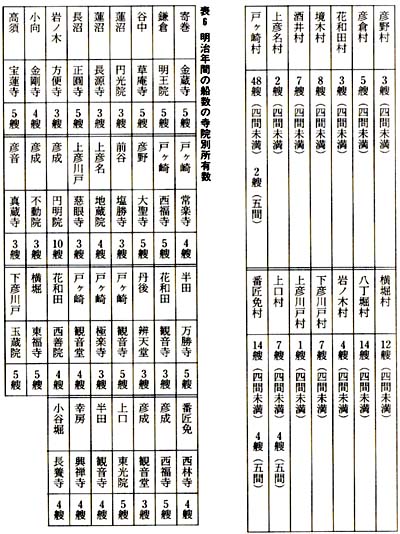

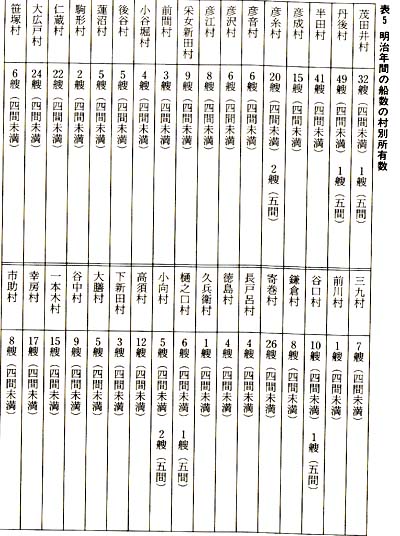

とのべ、「明治年間の船数の村別所有数」を、表5のように掲げ、舟を持てないもののために、事あるときに備えた寺院所有の船数も挙げている。

その実態は表6のとおりである。

このような状況は、三郷の下流部の東京下町低地の農村の場合も、大きなちがいはなかったのである。

11 台地部の水害 top

それに対して台地部の洪水は非常な惨害となって市民に襲いかかった。

その原因の一つは、前述のように平川・谷端川・小石川などの河川の流れと、谷田川(旧石神井川)の名残の水流を、運河神田川で直角に東側にネジまげて隅田川に放流するようにしたためである。

どのような場合に水害が起こるかといえば、武蔵野台地上、特に平川流域上流部に集虫豪雨または長雨が降った場合である。

この場合の水害の記録は非常に豊富にあり、いちいち紹介しきれないが、“一級”の被害の場合は、神田上水の取入口の関口から浅草川に通じる神田川河口の浅草橋までのすべての橋が、鉄炮水のために流失するという災害がしばしば起きている。

その一例として、現在の後楽園一帯にあった水戸藩邸の西側では、藩邸の周囲をめぐる長屋の二階の窓から水が「押込み」というから、現在の飯田橋付近の川の水位が、平家の軒先浸水の水位よりはるかに高い水位になったことを物語る。

御茶ノ水の掘割部分は水に弱い関東ローム層のため、大雨が降ればすぐに崩れ、小石川から上流部の水を堰止める結果になるのが例であり、御茶ノ水下流の現在の須田町や柳原河岸・佐久間河岸一帯は床上浸水三~四尺程度になる。

それに加えて旧石神井川の河流のあった部分は、図11(Ⅱ章6)の高潮被害図でもわかるように低湿地であり、神田川の洪水のたびに水害に悩まされた。 |

柳原の土提(『江戸名所図会』)

|

神田川の南岸には駿河台の部分をのぞいて、浅草橋まで土手(堤防)をつくり、外濠に囲まれた地域を守る措置はしたが、北岸には土手がないため、洪水は存分に暴れまわったのである。

この片側だけの堤防の名残は、JR・総武線の飯田橋-水道橋間の線路の下の部分であり、駿河台以東の下流部では、いまは跡方もないが柳原の土手として、いろいろな意味で有名な場所になっていた。

ともあれ、台地内部の中小ないし零細河川でも、この平川の例のように自然改造を行った結果は、約三〇〇年にわたり集中豪雨のたびに、台地の奥深い谷の部分から、それに続く下町低地に深刻な水害を与えつづけた。

もっとも唯一の利点は水害のたびに運河神田川の一番細い部分の御茶ノ水の掘割水路が広がるという面があったにせよ、それはあまりにも高価な代償であった。

12 交通途絶 top

江戸湊に関する災害の一つに“凍害”があったことをつけ加えよう。

江戸時代の安永-天明期(一七七二~八八)は、世界的に低温期が続いたことが知られている。

冷害のため全国的に飢饉が起こり、最悪としかいいようのない状況が長く続いた。

この時期には、さしもの浅草川さえ凍結したことも再三あった。

その一例として『武江年表』の安永二年(一七七三)の冬の記事に、

「厳寒、川々の氷厚く、通船自由ならざる由にて、諸物の価甚貴かりし、これによって正月門飾の松竹商ふ事なく、名にしおう両国川も氷閉て通船絶し日も有し由、後見草にいへり」

とあり、天明元年(一七八一)正月四日には、幕府の記録である『徳川実紀』に、「河水氷り、船通じがたきをもって」人夫を動員し、各水路の氷を割らせた記事がある。

異常気候といえばそれまでであるが、湊にとって意外な障害は寒さであったことを紹介する。

top

****************************************

|