|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章 Ⅳ章 Ⅴ章 Ⅵ章 Ⅶ章 Ⅷ章 Ⅸ章 Ⅹ章

Ⅱ章 浅草と江戸

1 浅草海苔 top

東京湾内(ここでは東京湾の範囲を、一応荒川河口から西側の江東・中央・港・品川・大田各区の沿岸――いわゆる“江戸前”の海に限ることにする)の海苔の養殖は全く絶滅し、海苔の大部分は韓国からの輸入に頼っているという現在でも、「東京名物浅草海苔」の名は、多くの人々に忘れ去られずに残っている(現在は、国産海苔の生産が大幅に復活したことになっている)。

東京都心部にある日比谷という地名のおこりは、かつて皇居前広場、現在の皇居外苑が入江だった時代に、海中に海苔を付着させるための竹や木の枝(これを「ひび」と呼ぶ)を差し並べた有様から、「ひびや」という地名になったという。

慶長一一年(一六○六)にはじまった日比谷入江の埋立ての結果、日比谷村は日比谷町と改められて、現在のJR・新橋駅付近に移された。

以後、武蔵野台地東縁部の東京湾に面する海岸は、“江戸前”の海苔の産地となり、沿岸の市街地化に伴って産地の中心は、多摩川河口部の大森・蒲田まで南下し続け、昭和三七年に東京湾内の海苔の養殖が亡びるまでの長い間、東京湾内産の海苔は「浅草海苔」の名で通用していた。

もちろん「浅草」のどの辺で海苔が養殖されはじめ、例えば日比谷の例のように、いつ浅草から日比谷に海苔の養殖地が移ったかということはすべて不明である。

しかし少なくも江戸時代以来三五〇年間にわたり、東京湾産の海苔の代名詞として、「浅草海苔」の名が存在していたことは確かなことである。 |

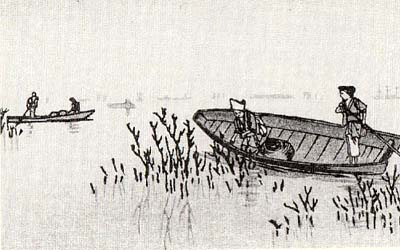

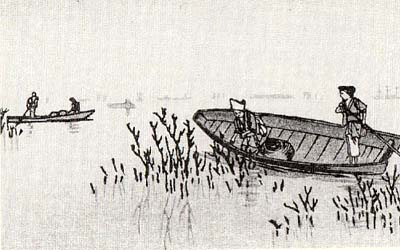

「大森海」の海苔の養殖(井上安治画の一部)

|

いきなり「浅草海苔」を例に挙げたようだが、本来“江戸”とは河口を意味する言葉であり、荒川河口の“江戸”だった浅草は、都市としての江戸-東京の発祥の原点であり、かつ重要な場所であったことをうったえたかったのである。

前章で武蔵野台地内の川ぞいに生活していた繩文人・弥生人について、その起源や、どのような経路で台地に住みついたのか。

また繩文人が日本列島の原住民だったのか、渡来人だったのか。縄文人と弥生人との関係は人類学的または文化的に連続していたのか、または全く異なる系譜の人々だったのか、などのいくつかの基本的な疑問がある。

それに応える形で、いろいろな説明があるが、残念ながら現在ではどれもまだ仮説の段階にあるといってよいであろう。

2 浅草観音 top

空からみた浅草寺と隅田川 |

浅草寺 |

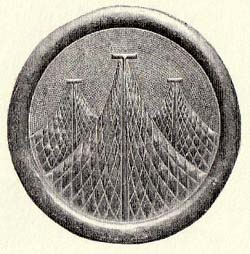

三社様(浅草神社)の社紋。網を三本の櫂に

かけて干しているのを紋章化したもの |

こうした状況の中で、江戸-東京の“歴史”に最初に登場するのは、荒川河口をなしていた当時の浅草であり、浅草観音であった。

金竜山浅草寺の『寺伝』によれば、浅草観音は「推古天皇三六年(六二八)、土師真中知と檜熊浜成・同竹成兄弟が宮戸川(浅草寺に面した荒川の名称)で打った網に、一寸八分の黄金の聖観音がかかり、これを奉安したのがはじまり」とされている。

この寺は平将門事件(九三八~四一)の時に焼かれ、現在地に再建されたと伝えられる。

仏教が大陸・半島からこの列島に伝来したのは、ヤマト政権の記録によれば、欽明天皇一三年(五五二)とされている。

つまり“公式”の仏教伝来の時点から七六年後には、すでに荒川河口の漁師たちは、黄金づくりの物体が仏像であることを知っていたのである。

仏教の普及のあり方――どのような系譜の、どのような階級の人々が、どのような経路で仏教を知っていたかという問題が残されるにしろ、ともあれ『寺伝』にはそのように書かれ、水中から観音像を拾いあげた三人は「三社権現」(現在は三社祭で有名な「浅草神社」)の祭神として浅草寺境内に祀られている。

以上をたんなる伝説として片づけることは簡単である。

|

しかし戦災後、浅草寺の鉄筋コンクリート造りによる再建工事の時、土台部から奈良時代の瓦が出土したことが記録されている。

この時期の武蔵国で瓦を用いた建築物といえば、現在のところ天平一三年(七四一)に勅命で建立された武蔵国分寺と、私寺であった浅草寺の二例しか知られていないという事実や、浅草寺内の伝法院には、巨大な石棺が保存されていることからも、浅草は八~九世紀頃にはすでに相当ひらけた場所であったことがわかる。

なぜこの時期の浅草に、国分寺と同じく瓦葺きの寺が成立し得たのかという理由は、つぎの公式記録による人間の移動のあり方を紹介すれば足りるであろう。

|

伝法院内の石棺

|

3 渡来人の基地 top

大化改新(六四五)により、ヤマト政権は東山道としての武蔵国を創設した。

間に大宝律令の制定(七〇一)をはさみ、宝亀二年(七七一)に武蔵国が東海道に転属されるまでの約一二六年間に律令制度は整備し、東山道・東海道などを中心にヤマト政権の勢力が東進していった時期である。

この場合の「道」とは、道路ではなく「国」という地域をジュズつなきにした形での“行政区画”としての概念である。

そしてヤマト政権は「東国」経営の一環として、武蔵国には百済・新羅・高麗などからの渡来人を配置する政策をとっだ。

『続日本紀』上巻には、霊亀二年(七一六)、駿河国以東七ヵ国の高麗人一七九九人を武蔵国に移し高麗郡を設置したり、天平宝字二年(七五八)には新羅からの渡来人を武蔵に移し、新羅郡を設置した、という記録が見出せる。

ここで注意したいことは、いずれも官により移動させられていること、官の支配体制の単位である郡の設置に関する公式記録である点である。

高麗郡の場合には「駿河国以東七ヵ国」に散在していた人々をまとめて武蔵に配置したものであり、朝鮮からの渡来人を直接移住させたものではなく、二次的三次的な移動だったことを物語っている。

これらの渡来人の武蔵への経路は、前章の武蔵野台地上の「東京の遺跡」の項でふれたように、台地上の人々が河流にそい、河流を利用せざるを得なかった事情と同じ条件の下における移動であった。

つまり彼等の列島における移動の場合、列島の海岸ぞいを舟で移動することが、最も安全かつ能率的な方法であった。

この舟運コースは一朝にして成立したものではなく、遠く縄文・弥生人の時代から徐々に形成されていった“生活の知恵”の積重ねの成果そのものであった。

「官」の成立以前の移動、「官の記録」以外の移動は、おそらく非常に長い期間にわたり、膨大な件数であったろう。

また移動の方向も、南方からのもの、北方からのものが複雑に入り組んでいた。

ともあれ、列島の太平洋岸づたいに「東国」武蔵に入るコースを想定してみよう。

列島の南岸づたいに東京湾に入り、さらに湾内の西岸ぞいにいくつかの河口を通って北上すると、ゆく手に「広義の利根川」の巨大な河口部が待ちうけている。

この河口部、いいかえると入江は、現在の埼玉県南部にまで入っていた(図10参照)。

その河口部の西端部、つまり沿岸コースの一応の終点が浅草の地にほかならない。

再び「駿河国以東七ヵ国」の意味に視点をもどすと、この列島に波のように次々と渡来してきた人々は、海岸に面した入江や河口をみつけると、ほとんど例外なしにそこを拠点として内陸部に進出している。

すでに先住者がいる場合にはさらにさきに進んで、陸地への足がかりを求めていった。

東漸してきた古代人にとっては、「広義の利根川」という桁ちがいの大きな河流は障害物であったが、その西側の山地(その一つとしての武蔵野台地)は無限の可能性をもった天地にみえたことであろう。

「広義の利根川」の一支流である荒川河口の浅草を基地に、人々の波は何回も何十回も、関東地方内陸部に進出していった。

さきの新羅郡(現在の新座郡)、高麗郡は、いうまでもなく荒川流域におかれた郡である。

また荒川という川の名自体、荒い川(おぼれ川)という意味ではなく、朝鮮からの渡来氏族「安羅(あら)」の川の意味だとする見解もあることをつけ加えておこう。

武蔵野台地上の縄文・弥生人の後裔(こうえい)の文化とは異質の文化が、浅草を足場に「東国」に普及していった。

浅草観音はその中心に建てられ、多くの人々の物心両面のよりどころとして存在した。

4 「東国」と利根川 top

前項で新羅・高麗両郡の設置は、ヤマト政権の「東国」経営策の一環だとのべた。

列島西南部にヤマト政権が成立するとともに「広義の利根川」は、おのずから列島東北部勢力との間の境界線としての役割をもつようになった。

日本列島はぼぼ糸魚川-富士川を結ぶ線を中心とするフォッサマグナ(中央構造帯)によって、「逆“く”の字」形に折れ曲り、地形の特徴において東北日本と西南日本とを大別している。

関東平野は、いわばその折れ口をふさぐ形で利根川によって形成された沖積平野である。

この二重の自然条件に符合する形で人間社会の境が出現した。

西南日本に成立したヤマト政権は、農耕、特に水稲栽培をその基盤とする勢力である。

水稲栽培は川を灌漑体系に組織し、水平面をもつ水田の造成にある。つまり水稲栽培者の意識は、つねに土地の水平面の確保と、その拡大にむけられていた。

しかし浅草観音成立前後の時期の農耕社会の技術は、とても直接利根川流域の開発に手をつける水準にはなかった。

その意味からも利根川は“自然と人間”との境界線であった。

当時はせいぜい荒川流域の各支谷が渡来人の水田耕作の適地であったのである。

一方の東北日本側の勢力の文化の特徴は、山野や海・川を舞台に狩猟・漁撈を主とする生活様式だった。

もっとも前述の「農耕的狩猟(漁撈)」の要素が多かったとしても、その本質は舟や馬での移動を前提とする文化だったといえよう。

この新しい農耕をともなった文化と先住の文化の対立は、利根川流域でも出現した。

一方は手におえる範囲の川の流域の谷を、階段状に水平化・水田化して、その縄張りを守り水平方向に勢力を広げるし、一方は海にもまがう大河を海の延長として移動に利用し、必要があれば水の続く限りの範囲に進出して生活の場とする。

馬による移動の場合もほぼ水路の場合と同様で、主として尾根道(分水嶺)をその通路に利用した。

ヤマト政権が、当時の先進文化人であった朝鮮系渡来人を辺境「東国」の武蔵に配置した理由の一端は、「夷」ならぬ自己の持つ最精鋭部隊をもって「夷」を制するといった感覚においての配置だったのであろう。

こうして関東平野を東西に二分する形の大河・利根川は、人間生活とのかかわりあいにおいて、東北日本系と西南日本系の二つの文化圏の境界となり、浅草はその境界の一つの要の役割をもったのである。

5 下総(しもうさ)国大嶋郷 top

これまでの東京湾西岸にそって主に荒川流域方面に進出をとげた渡来経路とは、いささか異なった渡来コースをとったと思われる集団の存在が、東京下町低地に成立していたことが知られている。

浅草湊(みなと)の対岸の下総台地側の江戸川流域、特に上小岩遺跡などから発見された土器(一〇地点、四四個)に稲籾の圧痕が認められた。

この土器は五~七世紀のものとされている。考古学の時代区分によれば、弥生-土師-古墳時代にまたがるものと編年されている。

また大化改新後のこの下町低地に関する最古の文献史料として、「正倉院文書」中の養老五年(七二一)当時の『下総国葛飾郡犬嶋郷戸籍』の存在が有名である。

この時点は、武蔵国分寺建立の二〇年前である。

内容は律令政府の租税徴収の一単位として編成された郷戸の戸籍の一部であり、この戸籍の研究は多くあるが、ここでは省略するとして、「広義の利根川」河口部の自然堤防、つまり“多島海”的な環境の中で、相当古くから農耕を主とする人々が住みついていたことを示す史料である。

なおこの文書の表題である大嶋郷の名は、江東区の大島町の地名に引きつがれ、文書中の地名「島俣里(しままたのさと)」「甲和里(こうわのさと)」「仲村里」などは、古くから多くの学者により現在の地名との比定か行われている。

「甲和」「仲村」にはまだ諸説があり、「甲和」は小岩(江戸川区)説、小合(葛飾区)説があり、「仲村」は葛飾区水元小合町の中村という説もある。

「島俣」だけは、現在の柴又付近とする見方が多い。

この犬嶋郷戸籍の地名に関連して、同じ下町低地にある足立区の舎人(とねり)町の「舎人」は天皇の親衛隊を意味した語であり、さきの新羅(しらぎ)・高麗(こま)両郡の設置と一脈の関連性があるようにも考えられる。

これらの古代の東京下町低地に農耕社会を形成していった人々の系譜や、特にその渡来コースは興味深いものがある。

前述の東京湾西岸コースの延長として、下町低地に達したものであるのか、あるいは東京湾内でコースが二分され、“行政区画”東海道の国の配列に従って、房総半島東岸ぞいのコースで下町低地にたどりついたものなのか、はたまた水上舟運系の文化をもっていた人々の基地が、律令政権によって把握された結果だったのか、などの見方があるが、渡来コースがどうであれ、東京下町低地は、八世紀初めには律令政権の支配におかれていたことだけは明らかな事実である。

|

待乳(まつち=真土)山聖天宮

6 浅草湊の変化 top

このような経過をへて、「東国」の中心的湊は成立し発達した。

しかし徐々に海退が進行し、河口部としての湊・浅草は、荒川下流部の湊に変化していった。

浅草の地に面する河流を宮戸川と呼んでいたことは、さきの『寺伝』中にも見られるが、現在もそうであるように、普通は浅草辺の上流から河口までの川の名を隅田川と呼んでいる。

この隅田川が文献上、最初に出てくるのは、承和二年(八三五)の『太政官符』であり、内容は東海道に属した武蔵から住田川を渡って下総に行くための官道の渡船二艘を四艘にする旨の文書である。

九世紀になると、律令制政府の官道の河流部における舟運が強化されていったことがわかる。

この渡船場は多くは浅草寺付近に比定されている。 |

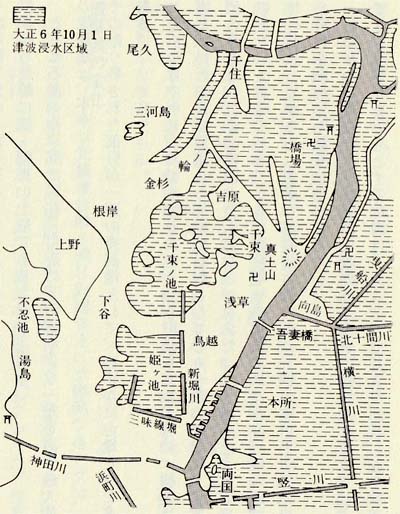

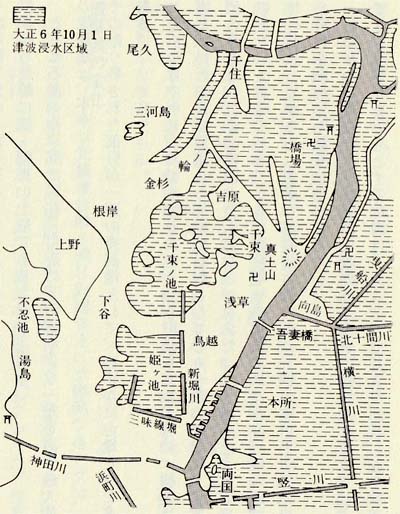

図11 浅草寺付近の微高地の分布 大正6年9月30日、東日本を

襲った台風による浸水被害図。浅草寺を中心とする一帯と、隅

田川対岸の向島と両国橋付近。また千住-三ノ輪-金杉-根岸

-下谷にかけた帯状の地も浸水をまぬがれた。浸水地帯の記録

は、たとえその地帯が市街地化していても、かなり正確に原地

形を再現する。

(図は、菊池山哉著『五百年前の東京』東京史談会刊より)

|

いささか前後するが、これまでの広域的に浅草の位置をみる視角から、より具体的な浅草寺を中心とする地形に目を転じてみよう。

浅草寺を中心に、その北東部の隅田川沿岸に、自然堤防とは異なる微高地が続く。

北は南千住の石浜神社(荒川区)から橋場-今戸-隅田公園-浅草寺付近、および南は途切れながら鳥越に続く細長い土地である(以上台東区内)。

特に石浜-今戸間は現在、付近の下町低地より一段と高く最大約三メートルもある。

この微高地は、本来は武蔵野台地と同じ成因をもった場所であったが、荒川に浸蝕され続けて、その削り残された部分が一連の微高地として、わずかに台地だった名残をみせている地域である。

石浜には中世に石浜城が築かれたという記録もあり、石浜・橋場は江戸時代には砂利取り場と、付近の自然貝層から胡粉の材料としてのカキ殼の採取場として知られていた。

また眺望の名所としての待乳(まつち)山の聖天宮などが有名だった。

真土(まつち)山-つまり沖積土ではない本来の土という意味である。

さらに江戸唯一の窯業であった今戸焼の産地でもあった。

この微高地一帯に、これらの“産業”が形成されたのは、他の東京下町低地の成因とは異なった土地の特性を利用した結果にほかならない。

従って現在のように隅田川西岸部が完全に陸地化するまでは、荒川河流の変遷によっては、浅草寺を中心とする地域は、ある時は長大な島状になり武蔵野台地と孤立し、ある時は低湿地をへだてて武蔵野台地と陸続きになるなど、土地の条件は非常に不安定なものがあった。

表現を変えれば、浅草寺を中心とする浅草(江戸)湊は、微高地に関しては洪水に安全であるが、湊の条件としては洪水の影響を直接受けるわけで、浅草を中心に発達しようとした都市の「原形」にとっては、浅草は湊の適地とはいえなくなった。

この辺の事情を明らかにするものが、図11「浅草寺付近の微高地の分布」である。

原図は『五百年前の東京』(菊池山哉著)の「大正六年十月一日 津波浸水区域」図である。

大洪水や津波(この場合、正確には高潮)などの浸水地帯の記録は、たとえその地帯がどのように市街地化していようとも、案外正確な原地形を再現する結果をもたらす。

要するに浅草寺を中心とする微高地の状況は、大正六年という時点でも、古代の地形からそう変化していなかったことを示す資料である。

このため、浅草寺を建立し維持し続けた人々は、浅草湊にかわる、もしくは副港としての湊を設定する必要にせまられた。

7 江戸の設定 top

荒川の“江戸”浅草は、かくて新しい“江戸”を設定しなければならなくなった。

“江戸”の条件は河口部にあり、しかも河流に対して安定した湊としての条件をもつ場所にほかならない。

荒川を含めた「広義の利根川」の洪水をさけられ、しかもその湊に流入する川の規模、つまり流域(湊の後背地)がある程度広い川ということになると、この章の初めにふれた日比谷入江に注ぐ平川河口が、“江戸”としてもっともふさわしい地点だということになる。

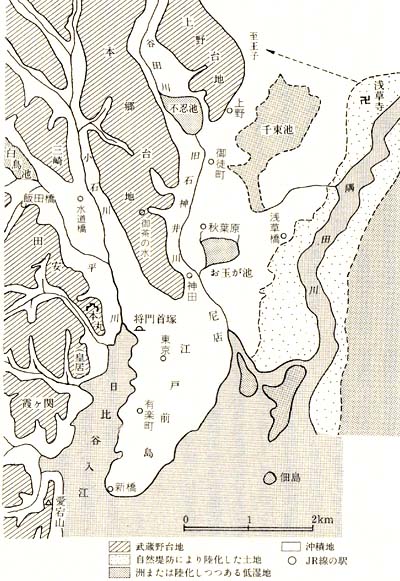

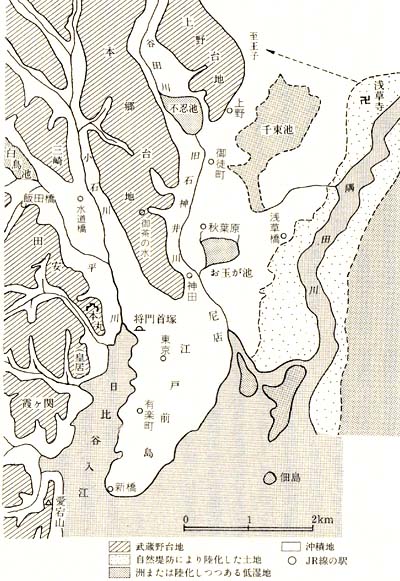

図12は古代末期から中世末期、つまり一二世紀末から一六世紀末にかけての、浅草から移った江戸湊および周辺の地勢を示すいわば東京の「原地形図」である。

政治的・経済的な区切りでいえば、律令体制の崩壊に続く、中世封建制度の時代における江戸湊の状態図ということができる。

この時期になると、江戸湊は武蔵野台地に流域をもつ平川・石神井川河口に密着した形で東京湾に面するようになる。

ということは古代渡来人によってもたらされた農耕文化が、武蔵野台地内に刻みこまれた谷筋にまで浸透したことをも意味した。

さらに「広義の利根川」の河口部の陸地化も進行し、すでにのべたように、主として大河の自然堤防を中心に、水田耕作が普及していったという側面もみられた。 |

図12 江戸湊の周辺 東京の中心部の本来の姿を表した図。

東から、浅草の微高地。旧石神井川(谷田川)が、不忍池を通って、

江戸前島が本郷台地の延長として、南に突き出している。小石川と

平川が神田神保町付近で合流し、一橋付近で日比谷に入江に注ぐ。

日比谷入江は皇居外苑-日比谷公園-新橋駅西側付近一帯にあった。

|

|

将門の首塚(千代田区大手門)

8 将門(まさかど)の首塚 top

図12中にみるように、平川河口の江戸前島のつけ根に、平将門の首塚がある。

この首塚は千代田区大手町一丁目一番に現存する。

打ち取られた将門の首がこの地まで飛んできたのを祀ったという伝説もあるが、それはさておき、この地は徳川氏の江戸城の郭内に取入れられるまでは、江戸の鎮守・神田明神の社地であった。

余談だが江戸時代を通じて現在まで、神田明神の祭礼の際は、同社の神輿がこの首塚まできて祭事を行うのを例としている。 |

神田明神

神田明神祭礼(『江戸名所図会』)

|

神田明神の由来については、諸書に多くとりあげられているが、最近の研究の成果を総合すれば、天平二年(七三〇)安房(あわ)国安房郡の勢力集団が安房神社の祭神を擁して、東京湾最奥部のこの入江に移住してきたのをはじめとする。

つまり浅草寺の成立より約一世紀おくれて、江戸に「海の神」が入ってきたである。

主に太平洋沿岸に活躍した海神を祖とする安曇(あずみ)氏を首長とする海部(あまべ)族(海人部(あまべ)・忌部(いんべ)族などは文字や発音がちがっても、みな同族である)の系譜の人々と、前記の朝鮮系渡来人の系譜の人々とは、本質的に異質なものではなく、むしろ渡来の時期による区別ないしは相違だったにすぎない。

海神を祖先とする人々だったがゆえに、海に続く河をさかのぽることについて、“感覚”的な抵抗を覚えることなく内陸部に進出できたのであり、「広義の利根川」のような広大な“多島海”的な地形の中に定着することができたのである。

将門および将門事件についての見方はいろいろあるが、要するに「東国」に原住または先住していた渡末人の後裔が、自ら開拓した天地を一方的に律令政権によって再編成されることに対しての反発の一端が、“東国独立運動”の形で現れたということにつきるであろう。

将門の直接の勢力圏であった下総を中心とする関東地方中央部一帯は、現在でも多くの水郷地帯が残っているように、それは利根川流域にほかならない。

その河口部の浅草・江戸が将門と深い関係があったのは当然のことであった。

前述の『寺伝』にもあるように、浅草観音も将門事件の時に焼失していること。

将門勢力の最盛期にこれも「東国」先住の豪族、武蔵国豊島郡・荏原郡・足立郡などの東京湾沿岸の各部の郡司であった武芝(たけしば)と将門との関係は非常に親近な間柄であったことも知られている。

両者はともに律令政権の収奪に対して、しかるべき共同戦線を張って抵抗した勢力であった。

将門・武芝によって代表される勢力の動きは、ともに水路を利用することに長じた系譜の人々であり、律令政権のいわば水平的に領土を拡大し、組織していく勢力に対する「東国」的抵抗の姿であった。

この首塚・神田明神をはじめ東京都内には将門を祀ったり、将門との因縁をとなえる神社は江戸湊に面した場所では、兜(かぶと)神社、鎧(よろい)神社(中央区)があり、低地部には鳥越神社(台東区)、武蔵野台地が低地に突出した部分には築土神社(千代田区)、築土八幡、鬼王神社(新宿区)などが有名である。

神田明神は将門滅亡後、江戸湊の武芝のもとに将門の与党や彼を慕っていた人々が集合したために、首塚という形をとって将門を偲ぶことが、やがて海神の神田明神との結合という結果になったものである。

9 隅田川と浅草川 top

隅田川は現在の公式な水系の呼称に従えば、荒川水系本流の荒川の、下流部の支流として取扱われている。

一章でもふれたように、荒川下流部の隅田川の洪水を防ぐためにつくられた人工河川・荒川放水路が本流となり、自然河川の本流の隅田川が支流になったのである。

それはさておき、隅田川という名称を再考してみると、江戸時代の中期、少なくも享保年間(一七一六~三五)頃までに成立した地誌・地図類をみると、隅田川は多くは浅草川と呼ばれていたことがわかる。

つまりこの荒川下流部は、武蔵国と下総国の国境であり、武蔵国側からいえば浅草川、下総国側からの呼称は隅田川であった。

隅田(すみだ)の古称は"すだ”であり、原義は"洲田”であり住田・須田・隅田などと漢字が当てられた。

しかし一〇世紀初めから中葉にかけて成立した『古今和歌集』『伊勢物語』などで、この荒川下流が歌に詠まれるようになると、“すだ川”と詠まれず“すみだ川”となる。

しかし康平年間(一五〇八~六五)ころ成立したといわれる『更紀日記』には“あすだ川”となっている。

しかし、それ以降は隅田、角田、墨田という読み方が定着するにいたる。

一方、“すだ”は千代田区の須田町はじめ「広義の利根川」流域には最近まで案外多く残っていた。

地名のせんさくはさておき、現実の隅田(すだ)はどこにあるかというと、東京の場合、前述の浅草を中心とする微高地の対岸が隅田であった。

つまり図11でいえば、大正六年に隅田川東岸で浸水をまぬがれた唯一の地域、向島の北端部が当時の隅田村であった。なおつけ加えれば、向島は浅草の対岸の陸地としての意味での向島であった。

『伊勢物語』や謡曲『隅田川』の舞台は、いずれも現在の浅草の対岸であることに重ねて留意されたい。

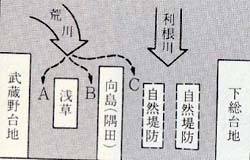

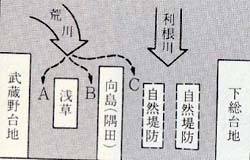

右図は東京下町低地、特に荒川下流部の変流の状態を模式図で表したものである。

点線で示したように、荒川下流は大略してA・B・Cの流路で変流を重ねたと推定される。 浅草はAとBの河流の変流によって、河流にそって細長い島状の微高地と化した。

Bは現在の隅田川流路、Cはほぼ荒川(荒川放水路)の線と考えられる。

Aの流路は最も早く陸化し、BとCの流路は一二~一三世紀ころまで絶えず交互に荒川下流が変流していた場所だった。 |

|

河流を国境とする律令制政権以来の原則に従えば、少なくとも向島(隅田)は相当の回数にわたって武蔵になったり下総になったりしたのである。

図に即していえば、浅草を中心とすればA・Bは浅草川であり、隅田を中心にすればB・Cは隅田川であった。

top

****************************************

|