|

****************************************

Index Ⅰ章 Ⅱ章 Ⅲ章 Ⅳ章 Ⅴ章 Ⅵ章 Ⅶ章 Ⅷ章 Ⅸ章 Ⅹ章

Ⅴ章 江戸を支えた河岸

1 江戸の人口 top

前章でみたような過程で成立した当時の江戸の人口は、約三〇万人と推定されている。

この人口の内容をみると、

①江戸の原住ないし先往者。

②家康に従ってきた家臣団とその家族。三河・遠江・駿河・信濃・甲斐五ヵ国にわたる人々。

③それらの人々とともに移住したきた商・職人。

④各大名家の江戸定住者。

⑤江戸建設のため全国から集中した労働者。

⑥その「江戸」を目当てに集中してきた商・職人層。

などにより構成されていた。

さらに補足すれば、

①は江戸湊を中心とする人々と、武蔵野台地の川を中心に農村を形成していた人々。

②は譜代大名として全国の要所に配置された者を除く、俗に旗本八万騎と呼ばれた徳川家の直臣である旗本・家人たち――近世渡来者の主流の人々。

③は主に伊勢・三河および大坂湾付近から移動してきた湊勢力。

④は参勤交替制度によるものである。

これを簡単に説明すれば、大名の経済力をそぐことを目的とした大名の生活の規制と、人質制度を重ねあわされた制度だった。

俗に「三百諸侯」と呼ばれた大名家は、禄高にもよるが江戸に上屋敷と中屋敷が二~六ヶ所、下屋敷がこれも二~六ヶ所くらいをもった。

上屋敷は本邸、中屋敷は世子または隠居用など、下屋敷は別荘兼火災時の避難場所、特に江戸湊に面した下屋敷は大名直営の港湾施設でもあった。

当然そのそれぞれに、屋敷の規模に応じて家臣を配置しなければならなかった。

⑤は七〇年におよぶ建設工事に直接従事した人々である。前章でみたように江戸の建設は、すべて幕府が全国の大名に天下普請・御手伝普請・助役などの名で命じたものである。

工事に要する費用も人員もすべて大名の負担によった。幕府は一応工事従事者の人員の基準を「高(禄高)千石につき一人」、いわゆる「平石夫」という線を打ちだしていた。

しかし実際には「百石夫」、極端な場合は「十石夫」といった非常に高率な労働力の供出を大名に強いた形になっている。

機械力のなかった当時、簡単な道具で巨石を積みあげ、膨大な量の土を移動させるには、人海戦術に頼る以外に途はなかった。

しかもほとんどが突貫工事であった。

ある場所を各大名家ごとに丁場にわけ、完成期日を定めるのであるから、いきおいそうならざるを得ない。

他家に遅れたり、出来がわるければ、正に「お家の浮沈」にかかわるのであり、関係者は必死にならざるを得なかった。

これらの労務者の多くは大名の国元からの徴用農民を主体とし、さらに失業武士や工事を目当てにしてきた者の雇用でまかなわれた。

⑥は、⑤と本質的な差異はないが、労務者と分業の形で彼等の諸々の需要をみたすための商・職圈の流入であった。

ともあれ江戸は全国的範囲で青壮年労務者、特に男性が圧倒的に多い形で集中がみられた。

この⑤と⑥の約二世代から三世代にわたる人々の流入が、初期の江戸の都市下層を形成した。

かくて江戸は全国から渡来者によって埋めつくされた。

2 江戸市街の特徴 top

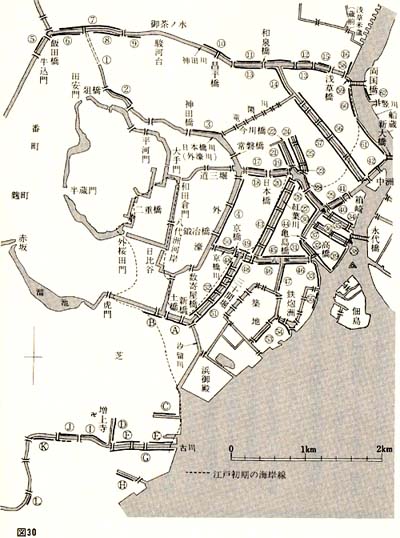

前章の図26の「寛永江戸図」には江戸市街の特徴がよく表されている。

つまり江戸の経済活動の場は、江戸前島から江戸湊に変化した場所を中心とする水路網でおおわれた地域が、町人の居住地(以下「町地=まちち」と呼ぶ)としてきめられた。

その他の地域の大部分は将軍・旗本・大名の居住地(以下「武家地」と呼ぶ)および市街の周辺に配置された寺社地であった。

武家地も寺社地も消費人口そのものの居住地であり、町地はこの消費者に対する生活物資の供給と、自らの消費生活を維持する役割をもった。

三〇万都市の江戸自体は、“江戸前”の漁業と、行徳の塩以外には、とりたてて挙げうる生産物はなく、米・薪炭・味噌・醤油などの生活必需物資は、すべて江戸以外から求めなければならなかった。

江戸城建設の過程で、非常に多量の石垣用石材や木材の運搬は、いうまでもなくすべて船によって行われた。

石は伊豆半島・房総半島・利根川中流部から、木材は木曽・天竜・大井・富士川および荒川・多摩川各流域から供給された。

労務者用の飯米の多くも「広義の利根川」流域から江戸湊に運ばれてきた。

日本一の城と市街を形成するためには、通運事情の可能性、つまり流通手段のおよぶ地域の広さも、また日本一の規模をもっていなければならなかった。

これが再三のべるように「広義の利根川」であり、江戸湊だった。

一旦江戸湊に集められた物資は、江戸の“本当の意味での商人”である江戸湊を中心とする荷受問屋=流通問屋の手を経て、仕分けされ細分されて消費者である武家・寺社・市民に配分されていく。

江戸の町地は本来その意味での町であり、町地を中心に下町の市街を縱横にはしる運河網は、江戸経済の大動脈であった。

3 江戸の材木町 top

先に幕府の米倉庫が平川流域から築城の進行と共に浅草川沿岸に移され、「浅草米蔵」になったことに言及した。

以下同様の例として材木町についてみてみよう。

江戸の材木商は、近世前から江戸に住み、河川により移入される竹木・薪炭を取扱った者と、江戸築城の際、諸国から集まったもの、およびその後江戸に移住してきたものに大別される。

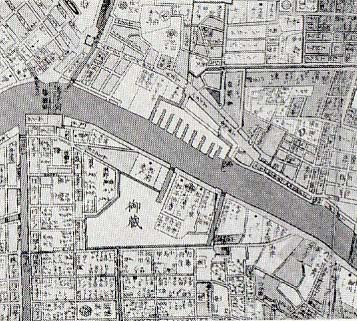

これを川との関連でみると、近世における材木町の発生と移転を追うと、表3のようになる。

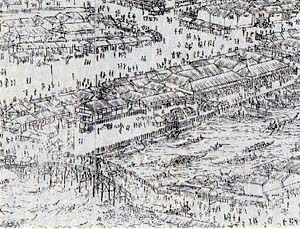

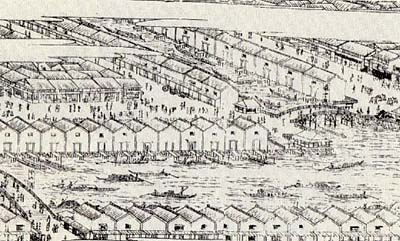

徳川氏の江戸における最初の運河工事、道三堀の開削(江戸湊から城の直下までの水路)により、材木町はまず道三堀沿岸に成立し、築城用材木の揚場となった。 |

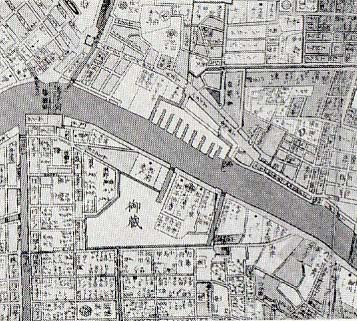

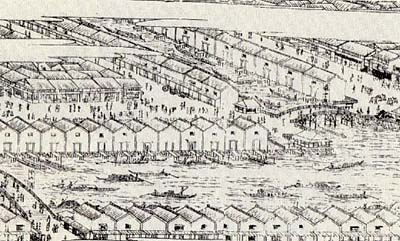

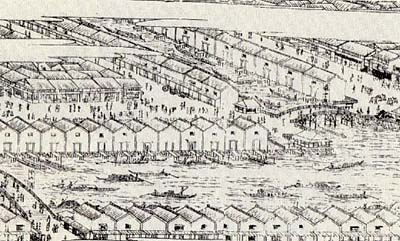

浅草米蔵付近(「江戸図鑑綱目」元禄二年)

|

|

その場所は現在の地下鉄東西線大手町駅のホームの真上あたりに相当する(図19参照)。

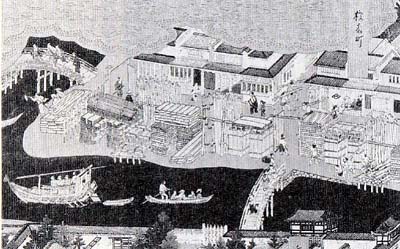

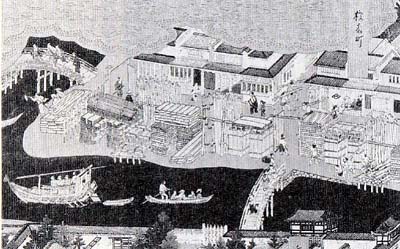

その後慶長一一~一二年の外濠工事の結果、ここは城郭内になったため江戸湊東岸部に移転させられる。 これが図23の材木町一~八丁目(図では通り町筋の下部)つまり本材木町に発展し、さらに表3のように二ヵ所の材木町を派生させた。 |

本材木町一丁目(「江戸図屏風」) |

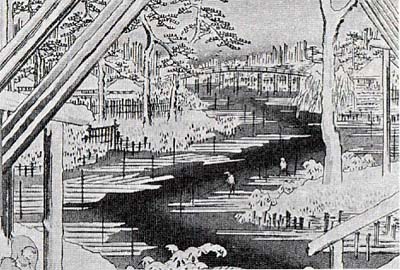

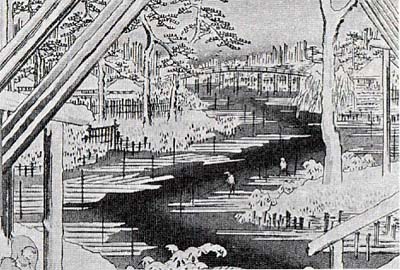

深川木場(広重「名所江戸百景」) |

鎌倉河岸の場合は、ちょうど平川流路の“つけかえ”部にあたり、おそらく中世以来の平川内陸部における物揚場としての“材木町”が成立していた場所であったのであろう。

なお佃島勢力の登場までは、鎌倉河岸が魚市場であったことも知られている。

いわば平川流域の鎌倉河岸は江戸先往者の湊であったのである。

これも元和六年の築城工事と神田川の開削により、「浅草蔵前」と同様に、神田川岸に移され、神田材木町を形成する。

この材木町は旧石神井川河口の日本橋堀留に新材木町を派生させた。

以上のことからも類推できるように、平川流域系=鎌倉河岸→神田川河岸は、いわば原住ないし先住系の勢力の場であり、関東地廻りが主なる商圏であり、道三堀=江戸湊系は、近世渡来者のより広域な商圏をもつ勢力の場であった。

このことは材木に限らず米をはじめ、後にのべる多種多様な生活必需物資のほとんどすべての流通について同じことがいえる。

材木町のその後の推移をみると、寛永一八年(一六四一)の大火を機会に、五ヵ町の材木町は浅草川対岸の永代島に水置場を設置することを老中松平伊豆守信綱に命じられる。

すなわち「東は深川寺町通り西側の町々。西は大川端、深川清住町、同所佐賀町裏通り。南は中島町辺、北は材木町通辺」と指定された。

その後、元禄一二年(一六九九)、木置場は一時、猿江の六万坪(埋立地)に移転を命じられ、翌一二年一二月、猿江の南側の掘割もない芥地(あくたち)に「深川木場」として再び移転を命じられた。

これが昭和四〇年代まで続いた木場の発祥である。五ヵ町は木場に貯木し、必要に応じて各自、自分の町まで材木を筏に組んで水路を運搬して商売をしたのである。

このほかに「川辺竹木薪炭問屋」、略して「川辺問屋」があり、主に艀宿(はしけやど=積荷物を陸揚の際、艀を使い運送する業種)の営業と、江戸近郊の青梅・飯能・八王子・川越辺の農村から産出される板小割・貫(ぬき)・鋪居(敷居)木・杉皮・屋根板などの“材木”と薪炭の流通にあたった。

当然のことながら電気・ガスなどの熱源がなかっか当時、燃料は薪と炭に限られていた。

三〇万都市の日常に使用する薪炭の量は膨大なものがあり、重量はとにかく、その嵩(かさ)は非常に大きなものであったことは想像に難くない。

主食の米もさることながら、これも後述するように江戸人口が一五〇万近くに膨張した当時の燃料問題を含めて、おそらく忘れ去られていることからだと思われるので、特に薪炭の流通にふれてみた。

江戸の川は、この材木・薪炭という一例を取上げても、重量物でしかもカサ高の物資を運送するためには、なくてはならぬ運搬手段の要素であり、大都市江戸は川を中心にしなければ、その維持が困難であったのである。

4 上水の整備 top

|

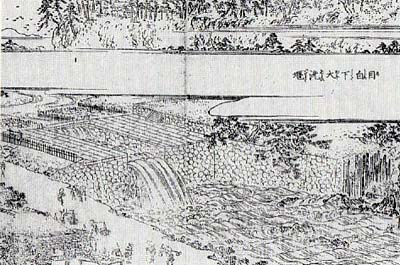

堰口。現在の関口水道町

|

水道橋(『江戸名所図会』)

|

最初期の江戸の水源については、すでにふれたように千鳥ヶ淵・牛ヶ淵・溜池などの、いずれも台地内の零細河川の水をせき止めて水源地にしたもの、大久保主水の見立てによる小石川の利用、および下町低地に広く分布する自然貝層が埋立ての結果、真水の滞水層化し、井戸として利用できるようになったものなどがあったが、江戸城完成期になると改めて水道の確保が幕府の日程に上るようになった。

さらに上水道問題を急迫したものにした理由に、平川の流路中断、小石川(谷端川)の神田川放流という水系の大きな変化があった。

このため幕府は、寛永年間(一六二四~四三)、わが国最初の水道を設計した。

図7でみた平川上流部の三本の川の合流点、落合(新宿区)から約二キロ下流に堰口(関口)を設け、関口・小日向台地の南端を経て現在の後楽園内を東西に走る水路をつくり、現在の水道橋下流付近で、神田川の水面上を横断させる懸樋(サイフォン)をつくった。

水を通す橋だから水道橋だったのである。

そして、神田川以南の駿河台・小川町一帯の市街地に給水し、さらに神田橋上流部で旧平川の河底をくぐらせる水路トンネルによって、江戸城東部(現在の大手町一帯)に給水し、余水の一部は呉服橋門付近および一石橋付近から外濠に落した。

この上水道が、公共給水を目的としたわが国最初の水道、神田上水である。

なお余談だが、呉服橋付近からの余水の放流場所に舟をつけて水を受け、一荷いくらという値をつけて売りさばく水舟が、主に良質の水の求めにくかった江東地区の人々を相手に大いに活躍し、また親しまれた。

神田上水が完成してから約一〇年後に、江戸はおそらく三〇万都市になったのであろう。

この当時としては巨大人口の水道を確保することは、これまた江戸の存続に関する重要な問題であった。

5 玉川上水と江戸西郊の開発 top

*川と運河

たびたび玉川上水について話をする機会があるが、案外大勢の人々が、玉川上水は「川」であると思い込んでいる場合が多いことに気づかされる。

それは、江東地区の小名木川をはじめとする縦横に掘られた大運河地帯の水路には、すべて『川』の名がつけられていることと無関係なことではあるまい。

しかし英語の場合、川=自然河川はRIVERであり、運河=人工水路はCANALと区別していることを例にあげると、よく納得してもらえる。 |

承応二年(一六五三)家光の遺志を継いだ家綱は、玉川上水、つまり多摩川と江戸を直結する水路の開発を計画し、羽村―内藤新宿大木戸間(現在の西多摩郡羽村町-新宿区内藤町)間の約四四キロの水路を、武蔵野台地上に掘り割った。

玉川上水の開発に関するエピソードは幾つもあり、それだけで一篇の物語ができてしまうほどであるが、その元になるものは上水完成から一三七年たった寛政三年(一七九一)に、幕府の普請奉行上水道方の石野広通がまとめた『上水記』だけであり、建設当時の真相はあまりよくわからない。

ここでは一応、当時の川越城主でもあった老中・松平伊豆守信綱の発議で、その家臣安松金右衛門が上水路の選定・設計を行い、施工は町人・庄右衛門、清右衛門兄弟(後に玉川という姓を許される)があたり、承応二年四月から翌三年「六月二十日」に竣工(『徳川実紀』)したものとする。

この上水路の通り道をみると、実にたくみに毛細血管状に入りこんだ台地内の谷の境=尾根を選んで掘られていることに一驚する。

形容詞ではなく尾根の上を綱渡りしているような状態で水路が掘られている場所は二、三にとどまらない。

上水路沿岸の村は、羽村・福生(ふっさ)村・熊川村・拝島村・上河原村・宮沢新田・砂川村・小川村・鈴木新田・田無(たなし)村・下小金井新田・梶野新田・境村・上保谷村・関前村・西久保村・吉祥寺村・上連雀(れんじゃく)村・下連雀村・牟礼(むれ)村・久我山村・上高井戸村・下高井戸村・和泉村・代田村・幡ヶ谷村・下北沢村・代々木村・角筈村・千駄ヶ谷村・四谷天竜寺門前・大木戸までの三一ヵ村におよんだ。

これを現在の行政区画でいえば、羽村町・昭島市・立川市・小平市・田無市・小金井市・武蔵野市・三鷹市・杉並区・世田谷区・渋谷区・新宿区の四区七市一町におよぶ。

一章でのべたように、武蔵野台地上は非常に水が乏しい。

台地ほぼ中央に田無という地名があるように、たとえ谷の部分にしても大規模な水田耕作はできない状況が一般的であった。 |

小金井橋と玉川上水「『江戸名所図会』)

|

玉川上水が武蔵野に縦横にはしる尾根を“綱渡り”した状態で流れるように設計したということは、水路の両岸のどの部分にも分水が可能であるという、いわば副次的な効果をもつ結果になった。

『上水記』が書かれた時点には、玉川上水から台地上の村々に分水した個所は三五ヵ所におよんだ。

当初から計画され九分水路は小川村から分水された野火止用水であり、平林寺を経て志木に至る農業用水であった。

のちに平川上水こ二田用水もまた玉川上水から分水された。

四谷大木戸から市内に入った上水の主流は、江戸城内と赤坂・虎門一帯を経て、江戸前島南端・築地・八丁堀・新川などの主として埋立地に給水された。

南は古川を限り、一部は古川をこえて給水された。

市内に埋設された給水用の石樋・木樋の総延長は、一二里二〇町余(約八八キロ)におよんだ。

こうして江戸における最大の都市問題である水道施設は神田・玉川両上水により、ほぼ解決し、その後明治三四年(一九〇一)六月三〇日まで、江戸-東京市民の水道として約二五〇年間利用され続けた。

しかも玉川上水の本来の目的である江戸水道としての役割のほかに、前述のように武蔵野台地に分水された用水は、台地の広大な面積を農地化した。

すなわち「新田」の開発である。

もっともこの場合の「新田」とは、水田を意味せず、沿岸各村の飲料水と畑の灌漑を意味した。

その結果、江戸の西郊は急速に近郊農村化していった。

この場合の近郊農村の役割は、江戸に対する野菜・果物・燃料の供給地として、また江戸で生産? された下肥(しもごえ=人糞・尿)の引取地としての役割を果たすものであった。

上水沿岸の地域が、現在ほど宅地化しなかった時期には、上水から分水された用水は平均一メートル、細いものは三〇センチ程度の幅の水路で、点在する農家を一軒一軒、丹念につないでいた。

曲折し分流しながら清冽な水が絶えず台地の上をうるおしていた。

こうした水路網の維持管理は、上水沿岸の各村の注意深い配慮のもとに、つい最近まで残されていた。

現在では多くの水路が埋められて道路化され、あるいは「雑排水路」となってしまったが、まだ注意深く観察すればその跡は至る所に発見できる。

6 江戸の拡大 top

江戸城完成期前後の三〇万都市の市街地の範囲は、大体前章の図26の範囲だった。

これが江戸最盛期の文化・文政期(一八〇四-二九)を経て明治になる間に、面積にして約五倍弱に拡大した。

この範囲を具体的にいうと、浅草川以西ではJR・山手線の範囲、江東地区では本所・深川の東端をなす横十間川まで、北は千住、南は品川までが、その概略の範囲だった。

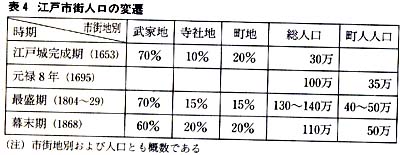

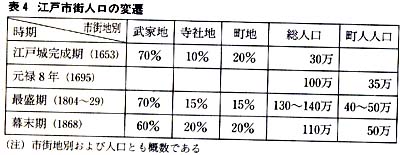

この市街地の拡大の過程で武家地・寺社地・町地のしめた割合は、およそ表4のようなものであった。

表4でいえることは、初期から中期までは武家地の拡大が主であり、中期以降は都市江戸の拡大とともに寺社地・町地が増加したことを示している。

これを人口の面でみると、御茶ノ水の掘割が完成した時点から約四〇年後の元禄八年(一六九五)には、約一〇〇万人、町人の数は約三五万人に激増したと推定されている(推定の根拠は省略する)。 |

|

ロンドンの人口がパリを追い越して八五万になったのが一八〇一年(享和元年)、一八三一年(天保二年)には一四七万と急増する。

これに代表される欧州諸都市の急速な発達は、産業革命を契機とする資本主義体制の成立にともなうものである。

元禄期の江戸の人口の巨大さ、および最盛期の江戸の推定人口の多さは、いかに“完備”した中央集権制度下の封建社会の中心地であるにしろ、一大消費都市としての性格を考えると、当時の世界にとって、まさに異例中の異例の都市であった。

しかもこの消費を支える町人たちは、全市面積の約二〇パーセント内外の地域に総人口の三〇~四〇パーセントが押しこめられた形でいたのであるから江戸の町地は相当な人口密度をもっていたことがわかる。

江戸時代に「天下の台所」を誇称した淀川河口の商業都市大坂が、その人口の最大値をしめしたのは明和二年(一七六五)の約四〇万で、その後は三〇万台で終始した。

大坂の上流の京都で三〇万を超したことはなかったのである。

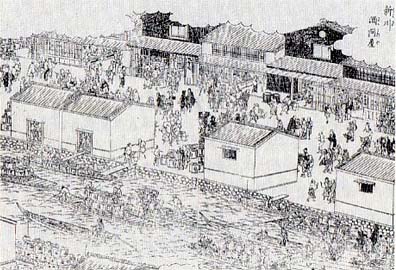

新川河岸(『江戸名所図会』)

7 廻船と関東地廻り top

前にみたように、明治三〇年代まで使用に耐えた水道の完成は、江戸の一〇〇万都市化への直接の引き鉄(がね)になった。

そしてそれを維持し発展させた最大の要因は、はじめは大坂-伊勢-江戸間の廻船による物資の流通の組織化であり、それと平行して江戸を中心にした関東地方一帯の舟運による流通の発達だった。

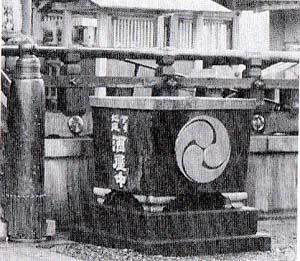

江戸の鎮守・神田明神の拝殿の前に、一対の巨大な天水桶がある。

それには「下り地廻 酒屋中」と筆太に鋳出した文字がひときわ目立つ。

現在でも東京では、あまり良いものではないもの、またそのような状況を表現する言葉として「下らぬ」という言い方が生きている。

では「下(くだ)り物」とは何かといえば上方(かみがた)、直接には大坂から海路運ばれてきた品物の総称である。 |

神田明神の天水桶

住宅地の中の用水路

|

現在の言葉でいえば「舶来品」「輸入品」=「高級品」という意味での「下り物」である。

舶来品ではなく、江戸とその近郊、さらには「広義の利根川」流域一帯の産出物は、すべて「地」=「地廻り」のものであり、すなわち「下り」ものではない「下らないもの」であった。

江戸時代を通じて上方と関東の商品の格差は非常に大きく、高級衣料・各種工芸品・酒などの贅沢品をはじめ書籍・筆墨・紙類や銅・鉄・釘などの原材料、木綿類・油類などの生活必需品に至るまで、非常に多種多様な物資が、菱垣廻船・櫞廻船等の組織による外洋船を利用して江戸に運ばれた。

さきにものべたように、江戸の商業はこれらの「下り物」の荷受問屋=流通問屋がその主力をなし、上方と表裏一体の形で問屋仲間組織を結成し、江戸の消費経済を左右していた。

このような商業組織にくわしくふれることは、本書の目的ではないので、これ以上には立ち入らないが、ともあれ江戸における“本当の意味での商人”の実態はこのようなものであった。

このような「下り物」経済に刺激されて、江戸城完成以後元禄期までに、「広義の利根川」流域もまた急速に諸々の物資の産地を形成するに至った。

今様にいえば、関東の低開発地域が江戸の――ということは上方の――問屋資本の援助の下に、現地のプラントを建設し、生産を開始するに至ったともいえるような状態になったのである。

武蔵野台地をはじめ関東地方の新田開発も元禄ごろに一つのピークを迎えるが、この新田開発も問屋資本の活動の一分野にほかならない。

もちろんすべてが江戸の問屋資本であったというのではなく、いわば“民族資本”的な現地資本も「地廻り」経済の形成に参加したことはいうまでもない。

「下り地廻り」と天水桶に並記した意味もまたここにあった。

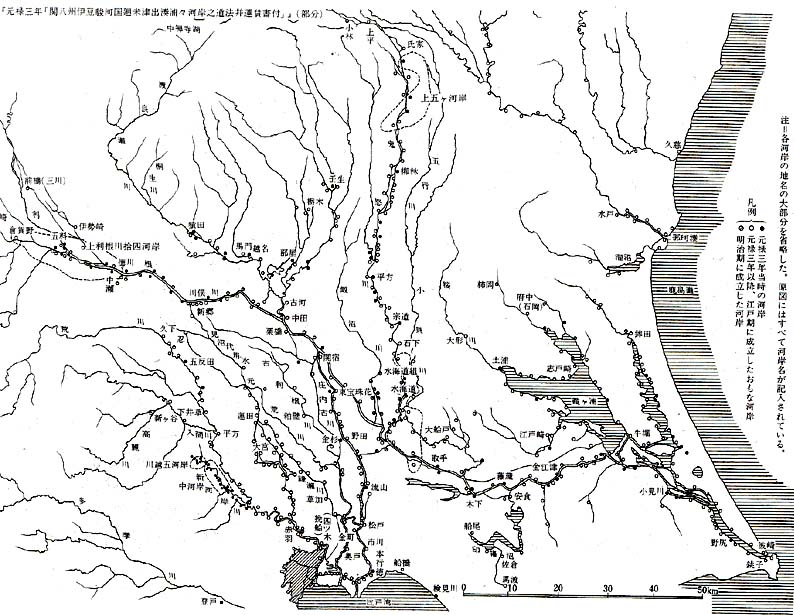

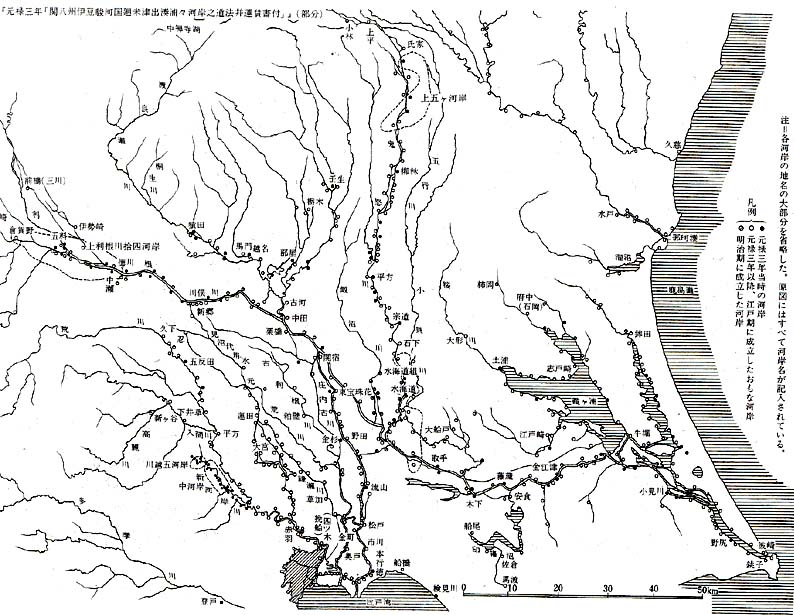

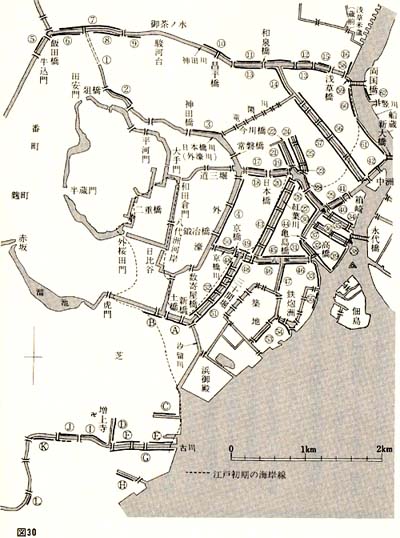

図29は、前述のように三〇万都市江戸が一〇〇万都市になる直前の、江戸を中心とした「広義の利根川」流域の交通事情をしめずものである。

本来この図は「元禄三年 関八州伊豆駿河国廻米津出湊浦々河岸之道法并運賃書付」に記載された河岸(かし)を図化したものである。

この図を一見すれば明らかなように、「広義の利根川」がいかに、江戸の成立と維持に大きな役割を果たしていたかがわかろう。

これは原資料の表題がしめすように、貢租としての米、商品としての米を含めた「廻米」の「みなと」の所在地を表すものであるが、当然のことながら米の出荷湊としての意味に限られたものではなく、あくまで川を中心に江戸と各湊(河岸)相互の広範囲な、しかも多様な関係を示すものとして読みとるべき地回である。

関東地方で海をもたない埼玉・群馬・栃木三県の中に、多くの湊町がある。河村瑞賢が開発した「東廻り海運」があったのにもかかわらず、鹿島灘-銚子-関宿(せきやど)-江戸の河川航路を中心とする霞ヶ浦・北浦一帯と江戸との連絡路の盛大さなどが特に目につく。

なお「東廻り海運」についていえば、東北地方の海運はすべて日本海経由、下関-瀬戸内-大坂-江戸の「西廻り」航路だったのを、寛文一一年(一六七一)三陸沖ないし鹿島灘から、一旦伊豆半島南端の下田を目指し、下田から改めて江戸に入る帆船時代独特の航路である。

「西廻り」「東廻り」廻船、いいかえると広域流通手段と江戸との関係は、次章で取上げるので、ここでは図29にそくして江戸とその周辺の河岸について説明しよう。

|

* 江戸と下総・上総の交通 江戸中期以後、とくに文化・文政期になると、この図の表題の「成田不動尊道中記」で代表されるように、

江戸市民の信仰兼行楽旅行の範囲は、現在の首都圏の範囲にまで広がる。

とくに舟運の発達していた古利根川・大利根川の流域は、関東地廻りや東廻り廻船の航路でもあったため、

市民にはとくに親近感の強い地域だった。

この図の地名は一見、陸路の宿駅のようだが、その大部分は副題の『江戸近在名所川筋郡村一覧』にふさわしく、

河港=河岸をしめしている図である。弘化3年(1846)当時の成田は、舟でゆっくり一晩寝れば行ける所たった。

(「成田不動尊道中記並江戸近在名所川筋郡付一覧」より)

図29 関東の湊 この図をみると、海のない県といわれる埼玉・群馬・栃木県に、なんと多くの湊町があったのかと驚かれると思う。

主要な川筋はもとより、支川でもかなり上流まで舟運網が発達している。

こうした湊町も、明治中期以後の治山・治水技術の転換の結果、高くて長大な堤防にさえぎられた河岸は、ことごとく亡びさった。

今この図の湊町を訪れても、ほとんどその跡はない。

図は、地方史研究協議会編『日本産業史大系引東京大学出版会刊、松村安一氏作製より』

|

8 河岸と物揚場 top

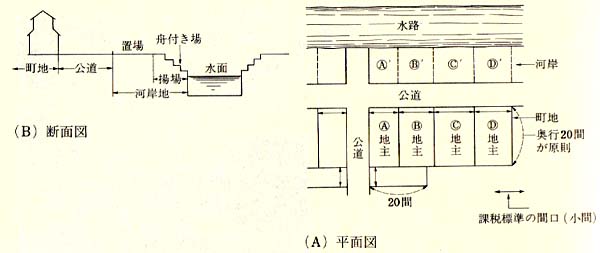

河岸と物揚場(たんに揚場(あげば)ともいった)は、その構造も役割も同じものである。 つまり海や川に面しか舟付場であり、人や物資を積みおろす場所である。

両者の呼び名のちがいは、江戸市街に限れば町人が使用できる舟付場を河岸、武家専用のものを物揚場といった。

前にふれたように、江戸市街は武家地・寺社地・町地の区別があり、それらは身分別の行政組織で支配され、その三者はそれぞれ全く独立的に行政が行われた。

武家地を大別すると、幕府の直轄地である江戸城はじめ幕府の諸施設、たとえば浅草御蔵(米蔵)などと、旗本・家人の住宅地、および大名藩邸がある。 |

栃木市の巴波(うずま)川の河岸

|

直轄地はそれぞれ所管の機関が管理した。旗本・家人の住宅地は幕府の監察機関の目付によって、都市行政的な事務の運営が行われた。

大名藩邸(上・中・下屋敷)の内部については、幕府は直接関与しないで、それぞれの藩に運営をまかせた。

寺社地は原則としてその門前町を含めて寺社奉行の支配にまかされた。時代と門前町のあり方などにより、門前町=町人居住地は、町奉行の支配にゆだねられる場合もあった。

町地は町奉行支配であり、南・北町奉行および町奉行所は、隔月交替で江戸全市の町地の行政を行った。

このような江戸時代の制度上の特徴の反映が「河岸」と「物揚場」の二つの呼び名を生じさせたのである。

しかし一般的には河岸ということばで通用した。物揚場ということばが用いられたのは、江戸市街の中に武家地と町地が混在していたための、いわば特例としての表現といえる。

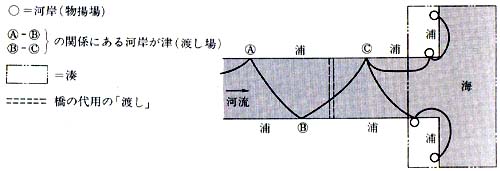

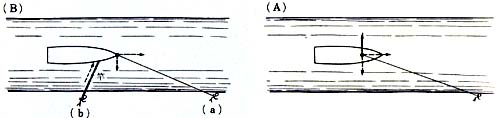

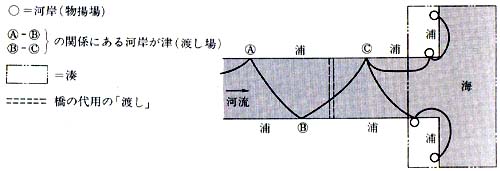

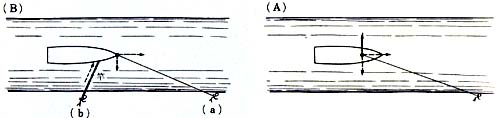

図29(上)の表題である「津出湊浦々河岸」ということばの意味は右の模式図のようなものであった。

関東地方の大河川の舟運航路の原則は、図の河岸A←→B←→Cの線のように、川を「綾(あや)にかけ(斜めにかけ)」、あるいは「千鳥」(ちどり)に結ぶ形で船は両岸を交互に連絡しながら上下するものであった。 |

|

つまり「津出湊浦々河岸」とは「舟付場」全体を意味することばを重ねたものである。

再び河岸の呼び名の特例である物揚場にもどると、江戸の場合、浅草川両岸や江戸湾に面した枢要な場所に幕府直轄の河岸――普通「御蔵」などと御の字をつけて呼ばれた物揚場があった。

同じく海に面していた現在の京橋地区から古川河口にかけては、多くの大名藩邸の下屋敷があったが、この地区の下屋敷とは、各藩専用の物揚場(河岸)であった。

水面に接した各藩の下屋敷は、それぞれの領国からの特産物(その多くは各藩の専売商品)を、廻船組織などを利用して江戸に搬入した時の荷受場所であった。

一例をあげると、紀州藩特産の蜜柑揚場などはその下屋敷はもちろん、神田川の昌平河岸の一部にも物揚場が認められ、明治まで神田多町の青果市場と取引きしていた例がある。

大名の政治的地位の変化とともに、物揚場をもつ下屋敷の主(あるじ)がしばしば変ってもいる。

大名の物揚場には江戸の商人が寄り集り、着荷をさばいた。いうなれば“産直流通ヤンター”である。

この“センター加入権”――大名藩邸出入商人の株は大きな利権であり、大金をつんでも容易に手に入れることができないものであった。

これらの物揚場は、さきにのべたようにあくまで各藩の運営にまかされ、藩と商人の取引関係も相対が原則だった。

このため物揚場に関する全体的状況や、個々の具体的な内容は、くわしくはわからない。

9 河岸と船 top

図29の江戸を中心とするこのような河岸の発達は、元禄期になって急に成立したものではなく、古代以来からの人々の長い間の知恵の蓄積が、関東地廻り経済の成立という社会的・経済的条件を背景にして、はじめて形成されたものである。 再三繰返しになるが、この巨大な水系の集約点に立地したのが、江戸であったのである。

このような事情を反映したものとして、江戸湊の中の河岸が、特定地域の人々によって独占されていた例を一、二紹介しよう。 旧石神井川と平川河口の合流点近くに、木更津河岸があった。 江戸橋の南のたもとの西から日本橋におよぶ河岸地である。 |

伊勢町河岸(『江戸名所図会』)

|

この河岸の使用権は幕府から木更津湊の人々に与えられ、安房・上総方面からの人々と物資の専用揚場として認められた。木更津船は四斗俵五〇〇俵積みの一二〇~三〇石程度の船で、非常に多数の往来があり、そのうえ木更津船の航行は他の船の航行に対して優先権を与えられていた。

この例からも推察されるように、頼朝以来の上総-江戸の水運上の既得権が江戸期になっても認められていたのである。

同じく江戸橋北岸にあるふ網町三丁目には行徳河岸があり、徳川氏入国直後の小名木川開削の結果、行徳塩の荷受河岸がこの地にあったことから、行徳船の専用揚場としての特権を認められたものもある。

このような江戸時代以前からの、古い伝統をもった河岸をはじめ、近世都市江戸の成立・発達とともに、河岸は極端にいえば江戸中の町地に面した水路のすべてにそって設置されていたといってよい。

ただし例外として片岸が江戸城の石垣の場合や武家地の場合、それに御茶ノ水の掘割部分のような両岸が崖になった河岸地に不適当な場所が「河岸」から除外されていた。

|

|

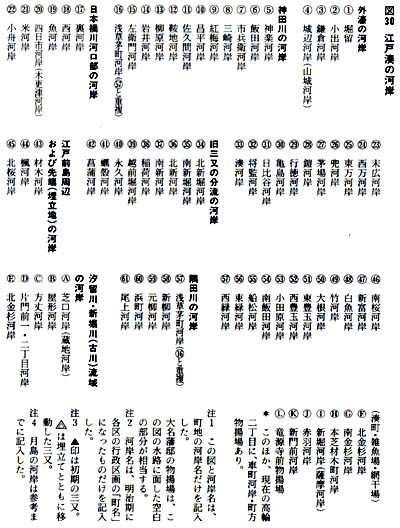

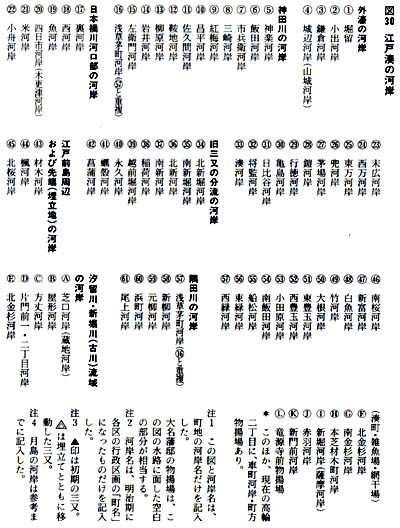

| 図30

江戸湊の河岸 |

図30の河岸の分布図は、時代により相当の変動があったが、すべて町地の河岸を示す。

図において、現在の中央区南部の旧京橋地区の海岸・運河に面したところの多くが、空白になっているが、この地域はすでにのべたように、大部分が幕府と諸大名の直営物揚場であったためであり、水面にそった場所は、すべて実質的な河岸と湊であったのである。

この関係は新堀川(現在の古川)以南、品川までの海岸についても同じ事情にあった。

また廻船用の河岸、地廻り舟運用の河岸の区別、いいかえると大型船用と中・小型船用の河岸の区別も、徐々になくなっていった。

特に再三におよぶ利根川水系の変化にともない、東廻り・廻船航路がそのまま銚子-関宿-江戸のコースをとり得るようになると、その傾向はますます強くなった。

廻船航路に使用された外洋船は、千石船の名で代表される弁才(べざい)形の大型帆船であり、河川舟運には中船り中型船*(修羅船・五大力船・屋形船など)と、小船(高瀬舟・茶舟・水舟・湯舟など)が使われた。

中船は主に図29の範囲に活躍し、いわば海・河両用船としての性格をもつ。

小船(川船)は主に江戸の運河網と、図29の上流部はじめ主要な河岸の周囲で使用された。

川船全体についていえることだが、特に自然河川用の川船の場合、船底はほとんど高瀬舟的なものであった。

洪水のたびに河流が変化するため、舟底に竹を打ちつけ、水の全くない河原の砂利の上を櫓のようにして曳き、水流のところに出ると再び舟に早がわりするという、非常に柔軟性のある使われ方がごく普通だった。

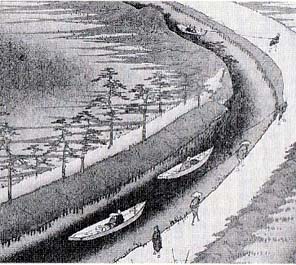

江戸の場合、市街地の運河網の航行は櫓と竿、江東地区の川の場合は主に人力による曳き舟と、場合により帆走。

関東地廻りの中流部までは主として帆走と河流の利用。場所に応じて曳き舟、上流部へは淀川の三十石船の場合と同じように、上りが曳き舟、下りが河流の利用というのが舟運の概略である。

曳き舟の状況の実例は広重の「名所江戸百景」中の四ッ木川の絵に明らかである。

広重の絵では曳き舟をひっぱる綱を右図Aのような位置につけて一人で曳いている。

この綱の位置ならば舟は岸に片寄らずにまっすぐに進む。 |

|

Bのように綱を舟の先端につけて曳く場合には、もう一人が舟を片寄らせないように竿で押しながら歩く。

Bの場合、労働力が不経済のようであるが、途中に橋がある場合にはbが舟に飛び乗り、竿で舟を進める。aは橋の手前で綱を投げこむ。

橋をすぎると、bは綱をaに投げ返し、同時に自分も多くは棒高飛びの要領で岸にもどり、再び舟をささえる役に帰る。

従って曳き舟にとって、最大の障害は橋であった。さきに市街地の運河網では曳き舟によらず櫓か竿によるといったのは、橋が多いため、曳き舟ができないことによる。

曳き舟川の沿岸は、舟曳きの便利なように必らず“みち”が整備されていた。

曳き舟に限らず、水運の最大の特徴は、いうなれば「アルキメデスの原理」の応用であり、重量が多ければ多いほど水中に沈んだ舟の体積分に等しい水の重量分だけ軽くなる。 |

四ッ木道用水の曳き舟(広重「名所江戸百景」)

|

この「原理」の効率は案外なもので、人間一人の力で二~三トンから五~六トンくらいの重量物は楽に移動させられる。

木場へ行ってみればすぐわかるように、大型トラックに一本がやっとというくらいの原木を、トビグチー本で巧みに筏にまとめ、これも竿一本で自由に移動させている風景が、ごくありきたりの風景になっている。

特に都市の中の水路は、舗装不要の道路であり、騒音や震動の公害もなく、カサ高の重量物の運搬路として、最も能率的なものであった。

ここで特につけくわえたいのは、市中に縦横に通じる水路面積を道路面積に加えた場合、江戸の道路率(全市街地面積と道路面積の割合)は三〇パーセントを超すという「近代都市」的な割合を示すということである。

江戸市街はこれまでみてきたように、城郭の拡張ごとに、また「江戸の華」といわれたほどの非常に多くの火事のたびに、その市街地は広がっていった。幕府の江戸都市計画は常に防火のために、市街地を再編成することに終始したといってよい。

防火地帯としての火除明地(あきち)・広小路の設置、寺社をつねに市街地の周辺に移動させる政策などが、一貫して行われた。

このために、武家地・寺社地・町地の移動が驚くほどひんぱんに実施された。

例えばⅣ章の図26「寛永江戸図」の場合には、霊岸島はその名のとおり霊巌寺を中心とする寺町であったのが、明暦大火(一六五七)を機会に、神田北寺町の多くの寺院とともに半分は浅草川東岸に、半分は下谷・谷中方面に移された。

その跡地は町地となり新しい江戸湊を形成していったのである。

図30は図26の時代から、わずかに三~四〇年しかたっていない時点のものである。

この期間に江戸がいかに急激に膨張していったかがわかろう。

ちなみに大火のたびに寺院を市街地周辺に移すというのは、江戸湊付近に限らず、全市にわたって行われた。

いわば「郊外線」ともいうべき寺町地帯は、すぐに市街地の膨張に追いつかれ、再び「郊外」に移されるという繰返しによって江戸は大きくなっていった。

そして河岸も当然のことながらふえていったのである。

図30の河岸は、江戸のこのような都市計画の特徴によって、町地の物揚場として設定されていったことを物語る。

*和船(舟)の種類

修羅船は平田船とも呼ばれ、重量物の運搬に利用された。

五大力船は伝馬船の大型のもの、屋形船はそれらに屋根をつけたものといえる。

小舟の中の高瀬舟は、森鴎外の小説にも登場するが、どんな高瀬(浅瀬)でも通れるように、底を平たくし頑丈につくった舟である。水のある場所では櫓や竿で動かすが、多くは曵き舟として用いられた。

図29の上流部の河岸や江戸近郊、とくに江東地区の運河の輸送力の主役はこの高瀬舟であった。

茶舟・水舟は伝馬船で、茶や水を運搬・販売する舟、湯舟は“水上銭湯”であり、いずれも水上生活者向けの舟だった。 |

10 河岸の名称 top

四日市河岸(『江戸名所図会』) |

神田明神摂社 |

河岸の名称には、さきにあげた行徳河岸・木更津河岸(四日市河岸)のように、その河岸と密接な関係にある地名を冠するものと、機能をそのまま表すものがある。

魚河岸・白魚河岸・米河岸・大根河岸・本材木河岸・竹河岸・蠣殼(かきがら)河岸・茅場(かやば)河岸などがその例であり、将監河岸・湊河岸のように、近世江戸湊建設期の湊口の警備隊長・向井将監の名をとったものや、海港としての位置をしめしたものの名残をとどめているものもある。

また図19「江戸先住者の集落」にある地名が、江戸湊の拡大とともに湊口に移行している例として、四日市河岸・小舟河岸・日比谷河岸など、かっての日比谷入江に面した集落の移転先を示すものがある。さらに同様の範疇のものに、源氏ゆかりの兜河岸・鎧河岸などの先住系の河岸名もある。

小舟河岸といえば、さきの行徳河岸地先の小網町とともに、江戸湊では最も古い町である。

浅草観音の雷門その他に巨大な提灯が奉納されているが、その施主は小網町や、隣接の小舟町であることが明記されている。

旧石神井川河口の江戸橋付近の小網町・小舟町こそ、Ⅱ章でのべたように、浅草湊から江戸湊に移転してきた勢力の根拠地であったことが、間接的ながらうかがい知ることができるものである。

なお江戸-東京の町割において、この両町付近だけが本来の河流の跡をいまだに残している唯一の地域であることも特筆に値する。

つまり近世以前の江戸湊の海岸線の原形を残している。他の市街地の町割はいずれも直線の道路と水路により区画がなされ、埋立地の場合もその例外ではないが、小網町とその対岸の兜町・茅場町の河流に面した部分だけが例外である。

再三、神田明神が登場して恐縮であるが、本殿をとりまく摂社の多くの奉納物や建造物をみても、小網町・小舟町および行徳・浦安などの関係者のものが圧倒的に目につくことも、またこの辺一帯が、かっての江戸湊にどのような位置をしめていたかを思わせる絶好の視覚教材だといえそうである。

このような特定地域と特定の河岸との関係は他にも数多いが、ここでは代表的なものだけを挙げておく。

また道灌時代の資料の中に、平川河口に高橋(たかばし)があり、そこを中心に舟が集散したという記録がある。

高橋は現在の大手門付近説と常磐橋説があるが、いずれにせよ高橋は舟がその下を通りやすくする、いわば太鼓橋形式の橋の意味であり、この時点の高橋は将監河岸と日比谷河岸の間を結ぶ地点――延長された平川河口にかけられている。

もう一つの高橋は小名木川にかけられているが、これも江戸湊の延長としての高橋にほかならない。

同様な意味をもつものとしては、図30の▲印の三又(みつまた)は、近世江戸湊の形成期の三又、△印は江東地区の開発に従って浅草川に三又ができた状況を示すものである。

なお河岸名には異名が多くあり、例えば佐久間河岸の一部が丸太河岸であったり、南・北新堀河岸が、下り酒問屋が集中した新川河岸であったりする。

図30は多くの異名・別称にかかわらず、明治期からごく最近の「住居表示に関する法律」実施期まで、正式な行政区画の中で残されていた河岸名を採用してある。

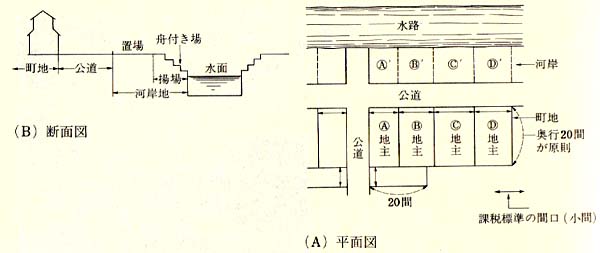

11 河岸地の行政 top

|

|

江戸の町地の地主には、現在の地方税に相当する公役=町入用が課税された。

町地の課税標準は面積ではなく、公道に面した間口の長さを基準に税率が定められていた。

このためこの課税方法を「小間割」とも呼んだ。

水路見面した地所の小間割は、一般の小間割に対して、場所にもよるが高率の税が課せられた。

その理由は上図のように、その地主の地所の間口に等しい長さの河岸地の使用権が認められていたからである。

江戸の“本当の意味での商人”である廻漕問屋=流通問屋は、上図の(A)~(D)のように、河岸に面して軒を並べていたのである。

江戸時代の地図をみると、多くの河岸炮が、あるものは道路と区別され、あるものは特に区別されないで記載されている弌実態は図の㈲の断面図のように、地主の軒先から公道をふくめて河岸の水際まで、自由に使用できたのである。

そのための割高の税率だったことはいうまでもない。

江戸市中の行政官庁であった町奉行所の職制の中に「川海掛」がある。

これは現在の警視庁交通部ともいうべきもので、江戸経済の大動脈である水上交通についての諸行政を行うものであった。

主要な目的は舟路の保持にあり

、「川へごみを捨てるな。ごみは必らず埋立地まで舟で運べ。ただし運搬は昼間に限る」といった、ごみ処理がからむ水路の確保や、

「舟はやたらに繋留するな。必らず舟道をあけて、他の舟がつかえぬようにしろ」という法令を出して、水上交通整理にあたった。

また「御堀浮芥定浚請負人」問屋を結成させ、水路維持と埋立垉造成にあたらせたりした。

また特定の河岸、例えば日本橋と一石橋間の南岸にあった西河岸のように、河岸地にびっしりと蔵が立ち並んでいた河岸(河岸蔵)のような特例や、幕府の用達町人や用達職人専用の河岸(多くは拝領河岸と呼ばれた)などの特権などを認められた場所もあった。

同じく「高積見廻り」(たかづみみまわり)掛も常置されていた。

これは河岸地に陸揚げされた物資を積上げた場合、規定の高さ以内に積まれているかを監視する掛りである。

主に防火――延焼・飛火防止に対する配慮であり、河岸利用者を規制する役目だった。

この高積み制限の法令は非常にひんぱんに出されていることからも、なかなか市民には守られていなかったことがわかる。 |

小網町の河岸蔵(広重「名所江戸百景」)

|

top

****************************************

|