|

��������������������������������������������������������������������������������

Home�@�������q�@�]��n�q�@���b�����@�z�c�����@�����s�䓙�@�R�㉯���@�ޗǂ̑啧�@�s���@�Ӑ^�@�����@��a�̌Ó�

�Ӑ^�E�u���v�������{�ɐM�O�̞��i�����сj����������

�i�V�c�ӂ��q���@���j�̌Q��8�E�M�O���̈�@�W�p�Ё@���a59�N���j

|

�Ӑ^�i����j���N��

|

������N

�Z����

��N

���Z��

�V���\�l�N�@���l��

�V���\�ܔN�@���l�O

�V���\�Z�N�@���l�l

�V����\�N�@���l��

�V�����N�@���l��

�V�������N�@���܁Z

�V������ܔN�@���O

�V������Z�N�@���l

�V���O�N

���܋�

�V�����N

���Z�O |

�g�B�]�z���ɐ��܂��B

�g�B��_���̒q���T�t�̂��Ƃŏo�ƁB

���{���w�m�h�b�i�悤�����j�E�����i�ӂ��傤�j�A�g�B�喾���ɊӐ^��K�ˁA�����i���ォ���j�`���̂��߂ɓn�������߂�B

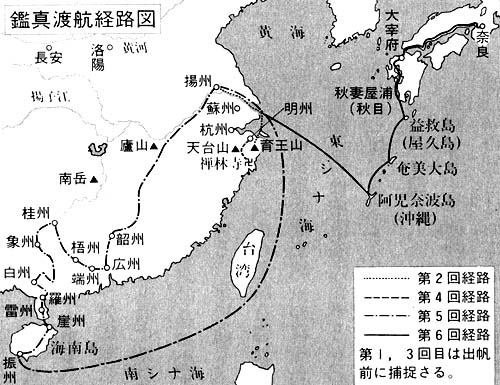

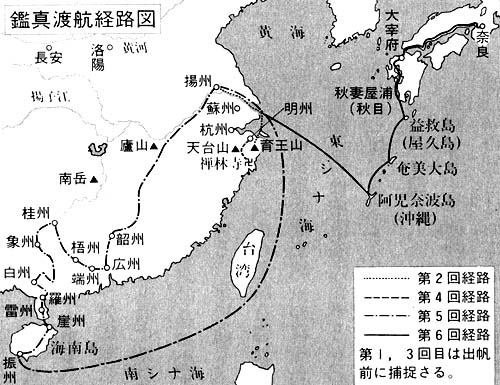

��ꎟ�n�q�v��A�@�C�i���傩���j�̖����ɂ�莸�s�B��n�q�v��A�R�D������o�����邪�A�r������A���s�B

��O���n�q�v��A���O�ɔ��o�����s�B��l���n�q�v��A��S�i�ꂢ�䂤�j�̖����ɂ�莸�s�B��s�A�T�ю��ɂĕߔ������B

����n�q�v��A�g�B���o������C�֏o�邪�A���������Q�̂��ߊC�쓇�ɕY���A���s�B

�U�B����R�B�E�j�B���o�čL�B�������B�r���h�b�v�B���̂���Ӑ^�����B��s�͗g�B���B

�����g�D�ɕ֏悵�A�F���������i�����j�S�H�ȉ��Y�i�����߂�̂���j�ɓ����B

��g���o�ē����B�����i���傤�ށj��c�E�F���i��������j�V�c�Ɏ�������B

������n���B

�����ɂĖv���i���\�Z�j�B |

|

|

�@1�@�����i�ӂ��傤�j�Ɖh�b�i�悤�����j�̓���

top

�@�S�i�q�̂ނ����ɁA�����Ȗ����肪�ڂ���Ƃ����Ă����B

�@�Ƃ��ǂ������i������j�̍����p���������������B

�@�z������Ă���A��̉H�������邳�������B

�@�\�\�Ӑ^�a���i����킶�傤�j�͂��������ꂽ�ł��낤�B

�@�Ђ��肵���S���̐Εǂɂ�����A���G���������A�����łɖڂ킹�Ă��������m�̕����i�ӂ��傤�j�́A��ɂƂ܂��������Œǂ��Ȃ���A�܂��Ƃ�Ƃ߂̂Ȃ����Ƃ��l���͂��߂��B

�@���Ƃ��g�B�̖K�g�nji���i�͂������j�̎艺�ɏP���A�喾���ŕ߂��ꂽ�̂́A�V���N�i���l�O�j�l����{�̂��Ƃł������B

�@���{�ł͓V���\�ܔN�ɂ�����A�����i���傤�ށj�V�c�ɂ���Ď����y�i�����炬�j�ŁAḎɓ��i�邵��ȁj�啧�����̏��i�݂��Ƃ̂�j��������ꂽ�N�ɂȂ�B

�@���ꂩ���l�����A�����ł̏��������Ă����ʎv���ł������A���̐����A�������ɂЂ��肵���H�̋C�z�������Ă����̂ł���B |

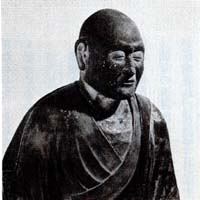

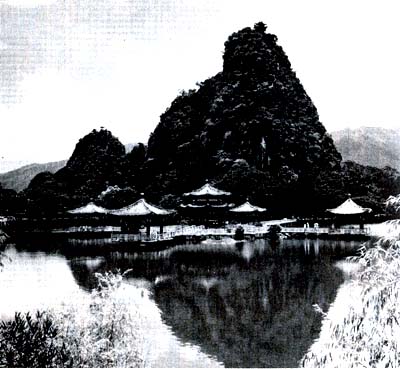

�Ӑ^�a�㑜

|

�@���ɕ߂���Ă���A�����̎�蒲�ׂ͐������ɂ����Ȃ������B

�@�\���قǑO�̒��ׂ̂Ƃ��A���Ƃ͕��߈����i�ւ����ق��͂j�̉h�b�i�悤�����j���A�����ɂ������A���ɂɂ��ǂ��Ă���̂ɁA�������Ԃ�ŏo����Ă���B

�@���ƂƉh�b�́A�Ƃ��ɓޗNj������̑m�B�V���ܔN�i���O�O�j�l���O���A��g�Â��𗗂�����㎟�����g�D�ŗ��w�m�Ƃ��ē������A�\�N���{�i���݁��o��j���Ă����̂ł������B

�@���{���{�ɂ���㎟�����g�̔h���́A�O��A�{�V���N�i���ꎵ�j�̔h�����炩������A�\�Z�N�Ԃ�ɂȂ�B

�@�O�N�̓V���l�N�����\�����A��g������L���i�����Ђ̂Ђ�Ȃ�j�E���g���b�����i�Ȃ��Ƃ݂̂Ȃ���j�E�����`�����i�͂��̂��傤����j�E���Q�L���i�ւ���̂Ђ�Ȃ�j�炪�C������A���ܔN�O����\����ɔq���A�[�i���邤�j�O����\�Z���A�ߓ��i�����Ƃ��j�����܂��A�ߍ]�E�O�g�Ȃǎl���������D�ɂ������������g�D�l�z���A�O�サ�Ē����̑h�B�i�����イ�j�C�݂ɕY�������̂́A�����ɓ����Ă��炾�����B

�@��O�����A�L���Ƃ����C�m����������Ă������ƂƉh�b�́A���N�����A�����g�̈�s�ɂ���

�����A�h�B���瓌�s���z�ɂނ����Ȃ���A�E��̋C�����Ƒ傫�ȕs�������������Ă����B

�@�\�\�哂����`���̎t�𐿂��Ă���B

�@����Ȗ�ڂ��A��l�ɉۂ����Ă�������ł���B

�@���ƂƉh�b�̂ЂƂƂȂ�́A���킵���`����Ă��Ȃ��B

�@�h�b�ɂ��āA�w����m�^�x�́u���m����߉h�b�`�v�́A���Z�l�i�݂̂̂ЂƁj��A�������ځA�Z�������i�����j

�@��B�����i�䂪�䂢���������傤�ƂȂ��j�A���{���������i�ɂق�ɂ�������܂����Ȃ�炸�j�A��ɐl���������i�Ƃ˂�̂����̂˂����������Ăɂイ�Ƃ��j�A���`���t�m�i�ł��̂������������j�A�t�������i���傭���ق����Ă͂���j�\�\�ƋL���Ă���B

�@���Ƃ��������m���������A������ɏZ�����Ƃ������B�w�����{�I�x�V���_���N�i���Z�Z�j�̏��ɁA���Ƃ̕�ɂ��āA�b���i���̂����܁j�A�����Z�ʏ㔒���^�C�u���i���炢��낵�߁j�]�܈ʉ��A�����w��m���ƔV���\�\�̋L�q���݂���B

�@���{�ɓ`���̎t���ނ�����Ƃ̈Ă������������̂́A�ޗnj����i�����j���̉،��i������j�w�җ����i��イ����j�������B

�@�����A���{�̐��{�ƕ����E�́A�����i���傤�j���Ƃ̑��S�ɂ������������������A�����Ȃ�܂�

�����B

�@����Ƃ����̂́A�剻���V�ɂ���āA�Ǔc�����i�͂�łザ��j�������Ȃ��A�Z�Έȏ�̒j�����˂ɁA���̓y�n�������c�i���Ԃ�ł�j�Ƃ��Ă��������Ă������A�����͐H�ׂ�̂�����ƂŁA�V��s���⊯���̕��s���A�ނ�̐��������т₩���Ă����B

�@�����ꂩ��̂���邽�߁A�����ɗ��S������A���@�ɐg�𓊂��āA�m���i�����Ɂj�ɂȂ�l�X�����o���Ă����̂ł���B

�@���ߐ����͑d�i���j�E�f�i�悤�j�E���i���傤�j�łȂ肽���Ă���B

�@���������Ŏ�����������A���ɂ͔j�]����B

�@�m��ɂȂ�A�ۖ���Ə��������T������A���{�͏����ɂ��������ꂽ�i�D�������B

�@�m�s���i���傤���j�ɂ��������A�Ƃ����āA�e�n�Ɉړ�����W�c�͖ڂɂ��܂����B

�@�{�V���N�l���A���{�͏��i�݂��Ƃ̂�j���āA�s���h�Ɍ��d�ȑԓx�ł̂��݁A�Ȍ�A���т��т��т����֗߂����������A���������Ɍ��ʂ͂�����Ȃ������B

�u���̂܂܂��Ă����A���Ƃ̑厖�ɂȂ�B�������͂��炤�ׂ���\�\�v

�@�ޗǒ��S���̏�ɂ��m���������i���������傤�����j�ɐl�i�Ƃ˂�j�e���́A���߂Ɉӌ������Ƃ߂��B

�@�����A�e�Ղɖ��Ă������Ȃ��B

�@���R�ɏo�Ƃ��邱�Ƃ��ւ��A�����̐��x�������������A������s�����s�Ŏ����ނ����A�����������@�����̍j�I�l���ɖڂ����点��ɂƂǂ܂����B

�@���������Ƃ��A�ɐl�e���������i��������j���錳�����m�������A�e���ɐi�������B

�@�u�킪���̕��@�ɂ́A���������Ȃ���Ă���܂��ʂ䂦�A�����k���C���i�т���j���܂˂��Ǝv���܂���B

�@���̂����́A���k���M��߉ޕ��̌䖼�ɂ���āA�s��i�ӂĂ��j�̔y�i�₩��j���Ƃ肵�܂���d���������܂��܂��v

�@�����͂��т�����ł��������Ă��B

�@���{�ɕ������`�����Ă���A�����ȍΌ������B���܂ł͏����̂������ɂ����t���Ă����B

�@�������A���S�҂����Ȃ���Ȃ�Ȃ��K�͂́A����Ƃ����ĂȂ��A���k�͎��������i�������������j�A�܂��O�ڏ���i���ザ�傤�����j����������x�������B

�@�����́A�����̋���i�����������j�������A�����i�ق���j�ȕ��k���Ƃ肵�܂�A�����E�̍j�I�𐳂��ɂ́A�����炷���ꂽ���t���܂˂��A���������V���ƂƂ̂���̂��A�����̕��@�ł���Ƃ������̂��B

�@����͎O�t�����i���Ђ����傤�j�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B���������̎�����ނ����Ȃ���A�s�v�c�Ȃ��ƂɁA�����i���ォ���j�̎��i�����t�m���A���{�ɂ͂܂�������Ă��Ȃ������̂ł���B

�@�u����͖��Ăł���B�ߑ��̎��㖽�߂Ƃ��ĉ��V�������Ȃ��A���k�̕��V�����߂����悤�B

�������ɓ�����A�`���̎t�𐿂���Ƃ��������v

�@�ɐl�e���͗����ɉ��t�����i���傤�ւ��j�̑��k�������������B

�@�����킢�A��㎟�����g�h���̋c���������Ă����B

�@���̌����g�ɁA���t���ق̔C�������w�m�s�����悤�B

�@�u�N���K�C�҂͂��Ȃ����v

�@���ʁA�������m�h�b�A������Ɏ~�Z�i�����イ�j���镁�Ƃ̓�l�ɁA��C���ۂ���ꂽ�B

�@�����̏h�V�i���キ�ڂ��j�ɂ��A����𖽂���ꂽ�Ƃ��A�h�b�ƕ��Ƃ̓�l�́A�����̏��]�ɂ��Ȃ炸���������\���܂���Ǝ�����������A�����g�D�̏o�����߂Â��ɂ�A�������ɕs�����̂点�Ă����B

�@����ɓ`���̎t���܂˂��Ƃ������A�͂����āA�������C��n���Ă킪���ɂ��Ă���鍂�������邾�낤���B

�@�܂��N�ɂ�������肷�邩�A�F�ځA���������Ȃ��������炾�B

�@��l�������g�̈�s�ƂƂ��ɁA���s���z�̏������������̂́A�J����\��N�i�V���Z�N�A���O�l�j�̏t�B

�@�l���A��g������L�������́A���錺�@�i�����j�ɓ��{����̌���i���Ă���B�@

�@���̔N�̐����A���@�c��͐��s��������A���z�ɍK�i�����j���ĂƂǂ܂�A�����͗��X�N�̓�\�l�N�\���܂ŁA���z�ɂ�����邱�ƂɂȂ�B

�@�����ɂ́A���w���Ƃ��ē����������{�����C�i���ׂ̂Ȃ��܂�j���A������i���ق��j�Ƃ��������ɂȂ��Ă����A���ɗ��w�������i�g���j�^���i���т̂܂��сj�A���w�m���h�炪���z�ɂ���A��㎟�����g�D�ł̋A�����܂����܂��Ă����B

�@���ʂȂ�A�ݓ����Ԃ̂Ȃ����ނ�ɁA���t���ق̑��k�������ׂ������A�A���O�ɂ����ނ�ɖ]�ނׂ����Ȃ������B

�@�����Ƃ��A���j�͂Ȃɂ�����Ă��Ȃ����A�h�b�ƕ��Ƃ̓�l�́A���������ɉۂ���ꂽ�g����ނ�ɂ��������A�ӌ������������Ɛ��@�����B

�@���z�̊X�́A���ƂƉh�b�̖ڂ��������B

�@�����͊X���i�������j�̌����ł����������A�����̒S���҂ɂ���āA�~�Z�悪���߂�ꂽ�B

�@���ƂƉh�b�̓�l�́A���̗��w�m�ƂƂ��ɁA���z�̑啟�掛�i�����ӂ����j�ɂ��������A�m��o�i���傤�Ђ�j�ɂ��ċ���������Ă���B

�@��o�͓���w�܂�ɐ������闥�@�i������イ�j�̍����A�����i�܂j�̒�q�������B

�@�ȑO�A���R�i��������j�̒����i�����j����Ɏ~�Z���A�w���@�`�L�x�i���傭���イ�����j�킵�A�w�l������x�i���Ԃ����傤�j���߂��Ă����B

�@���������ǂ�A�Ӑ^�a��̎t�ɂ�����嗺�E���q�E���C�Ȃǂɂ͌Z���q�ɂȂ�A�����

�Ӑ^�̍����S�i�ꂢ�䂤�j���A�啟�掛�Ɏ~�Z���Ă����B

�@��S�͒�o�̖v��A�w���@�`�L�x�̕�ҁw��ߏ��@�L�x�킵�Ă���B�₪�ĕ��ƂƉh�b�ɐ����A���@��j��A���t�Ƃ��ē��{�ւ̓n�C�����s���A�ܓx�܂Ŏ��s���Ȃ���A�Z�x�ڂ��ɓ��{�ɂ킽��Ӑ^�́A���̓����������Ă����̂ł���B

�@���ƂƉh�b�́A�܂��Ȃɂ������Ă��Ȃ��������A���܂ɂȂ��Ďv���A�������ォ��A���̎��ׂ͍��Ȃ��猋��͂��߂Ă����Ƃ������B

�@���Ƃ͂��ꂱ��v�������ׁA��ɐH����������A�܂������ƕ������B�@���̖������������ɂЂт��Ă����B

�@�\�\�h�b�͂������������낤���B����A�킵�Ɠ����ŁA�����͂����Ȃ��B�@���ɂ̓�����ōs�����������Ƃ��A���Ƃ͉h�b�ɂ݂��������t���������B

�@�u�܂����Ӑ^�a�コ�܂܂ŁA�����ɕ߂���Ă���̂ł͂���܂��ȁB���N�ƌ��@�͂����������v

�@�a��ő����ɂ����˂����A��l�ɂ������������́A���Ƃ��Ƃ��߂Ȃ������B

�@����Řb���Ɩ����������������B

�@�u�Ӑ^�a���i����킶�傤�j���܂́A�喾���ɂ����ǂ�ɂȂ��Ă���B

�@���N�i����낤�j�ƌ��@�i����ۂ��j�͊J�����ŕ߂炦��ꂽ���A��l�Ƃ����̍��ɂ���B

�@�݂�Ȍ��C����B�܂��Ȃ��S���Ƃ������������悤�B���ƁA���������̐h�����Ⴜ�v

�@���Ƃ���قǔN��̉h�b�́A�Ӗ����肰�Ȕ��������ׂ��B |

���z�̗���ΌA���@

|

�@�Ӑ^�a��ɂ��Ƃ��߂��Ȃ������Ƃ����A���Ƃ͎l������̜�Y�i�����̂��j���̂����ꂽ�v���ɂȂ������̂́A���ꂱ��l����A��͂�Q�ɂ��Ȃ������B

�@�������Ă��łɏ\�N�������Ă���B

�@��\�����������肾���������́A�O�\�������A�h�b�����N�̏d���������Ȃ��Ă��Ă����B

�@�\�\���ꂩ��ǂ��Ȃ�̂��낤�B�킵�Ɖh�b�́A���ʂƂ��āA�܂����t���ق̒������ʂ����Ă��Ȃ��̂��B

�@�Ӑ^�a�コ�܂́A�ӂ����т̓n�C�ɂ����炭�����Ă�������܂��B

�@���Ƃ͉�ɐH���Ȃ���A�������������B

�@�@2�@���Q�̊C top

�@�����i�ӂ��傤�j�Ɖh�b�i�悤�����j�𒆍��։^��ł�����㎟�����g�D�́A�J����\��N�i�V���Z�N�j�\���A�A���̓r�ɂ����B

�@�g�D�l�z�́A�O����̔C�������ׂĂ��܂��A�h�B���o���A���{�ɂނ������B

�@�����l�z�́A�C��ɏo�Ă����\���ɑ����A��g������L������������D�́A���]�i���������j�̉��݂ɕY�����A�\�ꌎ��\���A�悤�₭���H���i���˂����܁���q���j�ɓ����A���V�����N�O���A�������ʂ������B

�@���g���b����̑��D�́A��C�ɂ܂ŗ�����A��g�L�����ޗǂ֓�����������A�h��̂������z�ɂ��ǂ���A���N�[�\�ꌎ�A�����̎�ɂ���ċA�����Ă���B

�@�������Q�L�����������O�D�́A�����i������j���ɗ�����A����͌��Z���ɎE���ꂽ��z��ɂ���Ă���Ƃ̕A�L�B�s���i�ƂƂ��j���瓂���ɂƂǂ��A���@�c��͂��̒n�̓s��ɒ����āA�����҂�ی삵���B��l�D�̍s���i�䂭���j�́A���ɂ킩��Ȃ��܂I������B

�@���ƂƉh�b�́A�����̉\���A�啟�掛�ŕw�ɂ͂��ނȂ��Ŏ��ɂ����B

�@��l�����D�̑�����������Ƃ��A�܂���ɈĂ����̂́A�����������A���{�ɓn���ĉ�����`�����Ăق����ƍ��肵�A���g����̑D�ɏ悹�đ��������m���\�i�ǂ�����j�̏����������B

�@���\�͂��܂͓̉�ȋ����ɐ��܂ꂽ�B�����q�Ƃ����A�啟�掛�m���Z�i��������j�Ɏt�����A�،��i������j���̕����i�ӂ��キ�j�ɂ��w��ł���B

�@���ɒʂ��A�V���i�Ă��j�E�،��ɖ��邩�����Ƃ����B

�@�ނ����ƂƉh�b�̍����e�ꂾ�̂́A��l�̔M�ӂɓ������ꂽ�̂����A�����ɂ��ׂ̂��悤�ɁA�����^����m���h��̌������������Ă��낤�B

�@�u���\�ǂ̂͒��b���コ�܂Ƃ��ǂ��A�����ɕʏ��͂Ȃ��Ƃ̂��Ƃ���v

�@�u�Ȃ�A������������ɂ܂��낤���v

�@��l�͏���肵�����C�����������B

�@���m�Ƃ��Ċw���̂ق܂ꍂ�����\������ł��ẮA��������ʂ������Ǝv�������������̉��t���ق̖�ڂ͖��ɂȂ��Ă��܂��B

�@��x�̑���ɂ��肸�ɁA���g����ƂƂ��ɁA�ēx���{�ɓn�C���Ăق��������̂ł���B

�@���\�͏��u���܂��Ȃ������B

�@���ƂƉh�b�̐S�z����ɂӂ��Ă��ꂽ�B

�@�N��̉[�\�ꌎ�A�����ɂ���ĂƂƂ̂���ꂽ�D�ɏ�邽�߁A���ソ�������z�����Ƃ��A������ɏo��������l�́A�ق��ƏD���i���イ�сj���Ђ炢���B

�@���x�������{�ւ̓n�C���ʂ�����邾�낤�B

�@���������͗������������ꂽ��ڂ𗧔h�ɉʂ����A���ꂩ��Ȃ�̗J�����Ȃ��A���T�̌��s�i����j�ɂ͂��߂�ƁA�����Ȃł��낵���B

�@���J����\�l�N�\���A���@�c��͓��s���z����A�����ɊҍK�i�����j�����B

�@���w�m�Ƃ��đ啟�掛�Ɏ~�Z���Ă������ƂƉh�b�́A���ɂ߂���Ďԉ��i���Ⴊ�j�ɂ����������B

�@�w����m�^�x�́u���m����߉h�b�`�v�́A�a���풷���h�ƋL���Ă���B

�@���ꂩ�玵�N�A���ƂƉh�b�̏����͏��i�܂сj�炩�łȂ��B

�@�������A���{���瓂���Ɉϑ����ꂽ���w�m�Ƃ��āA���N����\�ܕC�Ǝ��������𓂒����狋����Ă����ƁA�u���m����ߕ��Ɠ`�v���`���Ă���B

�@�����͂������ɑ哂���̓s�ł���B |

|

�@�ߋ��i�����j��������ŁA�e�n���痈���r�˂�w�i���������j�����܂�A��������␒�����Ȃǂ̑厛�ɂ́A���{����̗��w��������m�̎p�����������B

�@���ƂƉh�b�ɕ��O���i����܂��j�̓����Â����B

�@����ȂȂ��œ�l�̋L���ɂ̂��������ƂƂ����A���č��ɕY�����A���@�c��̒��ŋ~�o���ꂽ�������Q�L���炪�A�킸���l�l�ƂȂ�A�ӂ����ђ����̓s�ɂ��ǂ��Ă������Ƃ��낤�B

�@��O�D�̏���͕S�\�ܐl�A�قƂ�ǂ��E����邩�a���A�܂��͍s���s���ɂȂ��Ă����B

�@�ނ�͊J����\�Z�N�i�V���\�N�A���O���j�O���A�����ɂ����鈢�{�����C�̐s�͂āA�O���i����Ƃ��j��������D�ş݊C�i�ڂ������j�ɒB���A�݊C���g�ƂƂ��ɂ悤�₭�A�����ʂ����Ă���B

�@�@3�@���ւ̏��� top

�@�����i���������j�����킽�����������Ă������B

�@�w����a�㓌���`�i�Ƃ��̂����킶�傤�Ƃ������ł�j�x�i�ȉ��w�����`�x�j�ɂ��A�V�N�i�V���\�l�N�A���l��j�A���ƂƉh�b�͓ˑR�̂悤�ɁA�A�����v�������Ă���B

�@�\�\�h�b�A���Ɨ��w�����ߌo�\�ځA嫕s�Ҏg�A���~���A�B

�@���ӂ́A���ł̗��w�����łɏ\�N���������A���{���瓯�s�̂��߂̎g���i�����g�D�j����������̂�҂����ɁA�����A�邱�Ƃ����߂��A�Ƃł����������̂��낤�B

�@�A�S��̂��Ƃ��Ƃł������ׂ���l�̏ő����A�킸���ȕ����̍s�Ԃ�������Ă���B

�@�����s�R�Ȃ̂́A��l���ǂ����Ă��̎����ɂȂ�A�ɂ킩�ɋA�����v�������������B

�@�w����m�^�x�̋L���́A���ƁE�h�b�̌��t�Ƃ��āA���������͓��{�ɉ�����`���Ă����l�������߂邽�ߓ����ɗ����A�����������ׂ��łȂ��\�\�Ɠ`���Ă���B

�@���̖@���́A���{��V���i���炬�j�ȂNJO������̗��w�m���A��N�����Ă��̍��ɋA��Ȃ��ꍇ�A���̌ːЂɕғ�����ƌ��߂Ă���B

�@�����j�́A��l���A�����v���������̂́A�O�������s���̎��R���Ȃ��Ȃ�̂��A�����ꂽ����ł͂Ȃ����Ɛ��@���Ă���B

�@����Ɨ��m���\�̓��{�n�C���A��l�͂ǂ��l���Ă����̂��낤�B

�@���ƂƉh�b�́A���\�������̓`���҂Ƃ��ē��{�ɑ��肾���A���ƂȂ��Ƃ����͂��������B

�@�Ӑ^�̓`�L�����Ƃ��đ�ꋉ�́w�����`�x��A�w����m�^�x�́u���Ɠ`�v�u�h�b�`�v�Ȃǂ́A���̐��ڂɂ��ĂȂɂ��ӂ�Ă��Ȃ��B

�@������ǂ݂̕s���A�܂���w�̂��߂�������Ȃ����A�����̂Ƃ��낪�[�������˂��B

�@�����ň������̖���w�V�����O�i���炩�j�x���A�Q�l�ɂ��������̂Ƃ��Ă����т������Ă���B

�@��l�̋A���̓��@�ɂ��Ă̏����A�����̂܂܈��p�����Ă��������B

�@�\�\

��͍ŋߓ��{����A�����Ƃ����V���m�Ɉ˂��ē��\�i�ǂ�����j�̂��̌�̏������`����ꂽ���Ƃł���B

�@���\�͓V�����N�ɖ����i�Ȃ���j�̑D�œ��{�ɂ͂����Ă������A�����̎t�Ƃ��ď����ꂽ�̂ɂ��S�炸�A�O�m������Ȃ����߂ɁA���@���s�����Ƃ��ł����A����������ŗ����A�s������u���Ă���݂̂��Ƃ������Ƃł������B

�@�^��̋��i���������j���A���܂����߂Ă����������Ƃ����ׂ����낤�B

�@�Q�l�܂łɋL���ƁA�Ӑ^�����́A�����X�����̘J��w�Ӑ^��a��`�V�����x���A�����ʂ��ě����i����j���Ă���B

�@�Ӑ^�ɂ��ď����l�X�́A����������̒��ɂ���Ă����B

�@���̂Ȃ��̑�́E����̈�߂ɋ������Ђ��ꂽ�B

�@�\�\�u�������q�����`�G�����i�������j�v����Ɉ����Ƃ���́u�哂�`���t�m���L��a���g�^�`�v�̕��Ɉ˂�ƁA���m���\�����A������{���ҁA�b�������A�ŕ����A�����哿���A����\���N�A�֑��c�\�A�]��\��N�A�����B�َ��A���������A�Ƃ��ӕ�����B

�@�㔼�͉�������Ă��̂��s���ł��邪�A���͑��̟����i����Ԃ�j���A����Ƃ��h�b�����s���ɏA���ĉ����q�ׂ����̂��A�c�O��玄�͂܂����̕��`���������˂Ă��B

�@���̕�����l�͂ǂ���������̂��낤�B

�@���܂��܂ȑz�����킢�Ă���B

�@�u�킵�͓��{�ɓn���������ǂ̂��A�܂�������Ȉ����������Ă����悤�Ƃ́A�l���Ă��݂Ȃ������v

�@�u����łǂ�����Ƃ����̂���v

�@���ƁE�h�b�̂ǂ��炩���A����ɔ������B

�@�u�ǂ�����Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A�����Ƃ킩�����ȏ�A�Ȃɂ��̎�i���u���˂Ȃ�܂��ȁv

�@�u��i�Ƃ͂���������̂���v

�@�u�킵�炪�A���̂Ƃ��A�����̎t�������Ă����̂�v

�@�u�ɂ킩�ɓK���Ȃ��l�����낤���Ȃ��B���Ƃ������Ă��A�����ӂ�̂͂Ȃ݂����Ă��ł͂���܂��v

�@�u����Ȏ�C�łǂ�����B�ݓ���N�A�킵�������w�Ƃɂ͂��݁A�l�̐M�Ă���A�܂��w�����m���Ă���B

�@��������̓��R�i�ǂ������j�ǂ̂Ȃǂ������ł��낤�v

�@�m���R�́A�g�B�喾���ŗ��w���u���Ă��閼�m�Ӑ^�̍���B�����̍ɑ����ѕ��i��E���ہj�̌Z���l���я@�i����j�̉Ƒm�ł��������B

�@���ѕ�̏o���i������j�͓��̍c���A���@�c��ɏd�����������A�ɑ��Ƃ��Č������ӂ���Ă����B

�@���ɖ�����A���Ɍ�����\�\�ƈ�������������A���\�R�i����낭����j�̕ς��܂˂����̂́A�ѕႾ�Ƃ܂ł����Ă���B

�@�я@�͒�̗͂ɂ���āA���{�����̒n�ʂɂ��Ă����B

�@�я@�E�ѕ�Z��̔����́A���v�P�i������j�Ƃ����A����ꗬ�̉�Ƃ������B

�@�ѕ���܂��I�݂ɎR����`�����Ƃ����B

�@�u�Ȃ�قǁA���̓��R�ǂ̂Ȃ�A�킵��̗��݂������Ă������邩������ʁv

�@��l�͂�����ďo�����A���R������ӂ����B

�@�ȒP�ɏ�����ꂽ�̂́A���R�����˂Ă���̒m�Ȃł��������Ƃɂ�������B

�@�����A�₪�Ĕނ̐l�ԓI�x�ʂ̂��܂����Ђ����A�Ӑ^�a��̑���n�C�̎��s���܂˂��Ƃ́A���̂Ƃ���l�͎v�������Ȃ������B

�@�u�킵��l�ł͐S���ƂȂ��B���ɂ����{�֍s���҂͂Ȃ��낤���v

�@���R�̒�Ăɂ��ƂÂ��A�����̑m�����i���傤����j�A���z�̑m�����i�Ƃ������j�A�����i�����炢�j�̑m�@�C�i���傩���j�̎O�l�����������B

�@�ق��ɓ��{�̗��w�m���N�E���@�̓�l���A���s���邱�ƂɂȂ�B

�@���ƂƉh�b�����킹��Όv���l�A���{�ɂ͓��\����s���Ă���A���l���炢�����̗L���i�m������B�O�t���͉\�ł������B

�@�����A���̍��@�́A����ɊO���ւł�̂��ւ��Ă���B���ƂƉh�b�̓�l�́A���R�̂����߂ōɑ��ѕ�ɉ�A�n�C�̕X�����݂̂��B

�@�Ƃ��ɗѕ�͎l�\�ΑO��A���炭�l���Ă������A���������ɒ����i�����сj�����Ȃ��������B

�@�u���{�m���l�̎u�͂悭�킩�邪�A���@��Ƃ��Ă̓n�q�ɂ͉��S���������B�������m�b���������悤�B

�@�\�ނ��͓V��R�����i���������j���֕�[�̕i�������čs���̂����A���s�͋����i���傤����j�A�C�H���s���Ƃ����������B

�@����������ꂽ��A���̂܂ܓ��{�ɓn��B

�@���H������邭�A�����̉��݂ɐ������ǂ��ꂽ��A�����������̂��������v

�@�ނ͑����ɁA�g�B�̑q���i���������j�Q�R�����Ƃ߂鉙�̗����i�肻���j�ɁA��s�����n�C�p�̑D�������Ă�邪�悢�ƁA�ꏑ���������߂Ă��ꂽ�B

�@�q���Q�R���͐��{�̍����A�͐��^�͂̑��^�Ɋւ��邷�ׂĂ��i�i�����ǁj���Ă���B

�@���ꂪ�������ɂ�����A�ق��ɗя@�̈ꏑ�����邱�Ƃ��ł����B

�u����Ŗ����ƂƂ̂����B����Ηg�B�ɂ��������v

�@�V�N�\���A��s���l�͓~�͂ꂽ�i�F���Ȃ��߂Ȃ���A�D�ŗg�B�ɂނ������B

�@�D���ŒN����Ƃ��Ȃ��ӌ����ł��B

�@���{�ɓn�q����Ȃ�A�����̗L���i�m���A���Ɛ��l���킦���Ȃ����Ƃ����̂��B

�@�u�킪�t�Ӑ^���܂��A�g�B�̑喾���ɂ����łȂ����B������ׂ����t�𐄋����Ă��������Ƃ��悤�v

�@�݂�Ȃ����R�̒�Ăɂ��Ȃ������B

�@�@4�@�Ӑ^�o�� top

�@�䓰�̂Ȃ�����A��w�̓����݂����B

�@�m�����N�i���ÓV�c��N�A�Z�Z��j�A�@�i�����j�̕��邪�S���ɏ��i�݂��Ƃ̂�j���A�e���Ɍ����������u�m���ɗ����i�����Ƃ��j�v�̈�ł������B

�@�喾���́A�喾�N���i�l���`�Z�܁j�ɑn�����ꂽ���߂������Ă���B

�@�L���䓰�̐��ʂɂ�������彔�i���傭�낭�j�ɁA�Ӑ^�a�オ����A�ނ̂܂��ɐ��\�l�̌P���i�m�j�������A���l�Ȋ�łЂ����Ă����B

�@���܂������R�ɐ擱���ꂽ���{�m���ƁE�h�b�̓�l���A�Ӑ^�a��̂��Ƃɋ߂Â����Ƃ��낾�����B

�@�����́A����Ƃ����܂��Ă���B

�@���ƂƉh�b�͘a��̑����ƂɎ���������B

�@���̂Ƃ��̌��i���A�w�����`�x�͌��I�ɂ����Ă���B

�@�@�\�\�喾���Ɏ������h�b�ƕ��Ƃ́A��a��̑����ɒ����i���傤�ꂢ�j���A���i�ԁj���ɖ{�ӂ��ׂ̂��B

�@�@�H�i����j���A���@���������{���i�Ƃ���イ���Ăɂ��ۂ�ɂ������j�A���̖@����Ƃ����ǂ��`�@�ɐl�Ȃ��B

�@�@�{���ɐ̗L�������q�i���傤�Ƃ��������Ƃ����ЂƂ���j�A�H���A��S�N�̂̂��������{�ɋ����B

�@�@�����̉^�ɏ��i�����j��A���i�Ȃ��킭�j�a�㓌�V���ĉ��i���j���������܂��B

�@�@��a��A�����ĞH���A�̕����ɓ�x�̎v�T�t�J���i�������j�̂̂��A����`�i��j���̉��q�ɑ����A���@���������A�O���i���ザ�傤�j���ϓx�i�����ǁj����B

�@�@���i�܂��j�����ɓ��{���̒������i�Ȃ���̂����j�́A���@�𐒌h���Đ�̌U���i�����j��A���̍��ɗ��i�����j��đ哿�A�O�m�Ɏ{���A���i���j�̌U���̉���Ɏl����J���i�������Ⴍ�j���ĞH���A�R����i�����j���قɂ���ǂ��A�����͓V�������A�������̕��q�ɊA���ɗ���������ƁB |

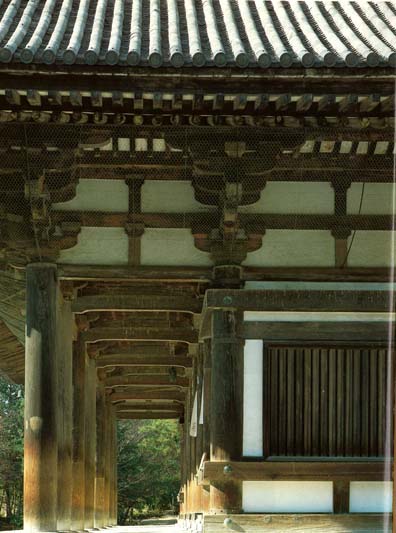

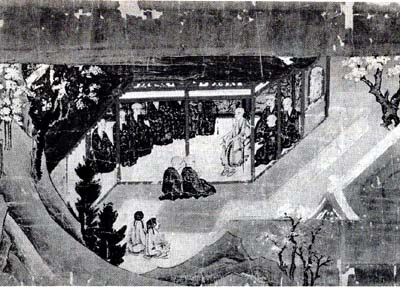

�Ӑ^�̗��������߂镁�ƂƉh�b�i�����G�`�j

|

�@��������i�����j�Ďv�ʂ���ɁA�܂��Ƃɂ��ꕧ�@�����L���i������j�̍��Ȃ�B

�@���킪���@�̏O���ɁA�N�������ɉ����ē��{���Ɍ��i�ނ��j���A�@��`������̂����A�Ƃ��ɏO�m�ّR�i�����˂�j�Ƃ��Ĉ�l�Ƃ��đ��i��������j���̂Ȃ��B

�@��₵�炭���đm�˕F�i���傤����j���i�ݏo���B

�@�܂��̂��������ɂ��킦�A�����ɂْ͋��������܂��Ă����B

�@�˕F���Ȃɂ��������Ƃ���̂��A�݂�Ȃ͌ő��i�������j���̂�Ō�������B

�@�ނ��喾���Ɏ~�Z���Ă��邪�A�O�m����g�B�������̑m�˕F�Ƃ��Ă���B

�@�Ӑ^�̒�q�̂Ȃ��ōˊ��͌Q���ʂ��A���̕M���ɂ������B�Ӑ^���ܓx�ڂ̓n�q�Ɏ��s���A�������Ă܂��Ȃ��A���܂̍]���ȋg�����̐��H�������D��ŁA�Ӑ^�̔ߐ̐��������Ȃ��玀��ł���B

�@�u�F��A�Ȃ������Ƃ�����̂��v

�@�Ӑ^�͐M�����鍂��ɁA�����₩�Ȑ����������B

�@�u�͂��A�������ׂ̂����V���������܂���B

�@���̍��͂������̂Ƃ���A�͂Ȃ͂������A��g�E���i�����͂т傤�܂�j�Ƃ��āA�S�Ɉ�����ǂ���Ȃ��Ƃ������܂���B

�@�l�g�͓���A�����ɂ͐�����\�\�Ƃ������܂���v

�@�˕F���w�埸�όo�x�i�����˂͂傤�j�̊����\�O�̈�߂����p����ƁA�����ł��Ȃ����p���݂�ꂽ�B |

�Q�w�̐l�X�łɂ��키�喾��

|

�@�ނ͂����ł����Ƒ����݂̂��݁A���Ƃ��Â����B

�@�u�i�C�i�C�s�j��������炸�A���ʖ������i�����j���Ă���܂��ʁB

�@�䂦�ɏO�m�͙��i�݂ȁj�ق��đ��i�����j���Ȃ��̂ł������܂���v

�u�F��A�������낤���A����͖@���̂��߂���B�Ȃg����ɂ��܂��B���l����������A�킵�����������݂̂�v

�@�Ӑ^�͂܂������������ɓ������B

�@�_�a�Ȋ炪���̂Ƃ������A���т������ӂ��̂�������悤�ɂӂƐԂ�B

�@��u�A�����ɏD�E�i���イ�����j�̋C�z���Ȃ��ꂽ�B

�@�u��a�コ�܂����̂����ӂȂ�A���̏˕F�����������܂���B�ȂɂƂ����ꂭ������܂��v

�@�˕F�̐��ŁA�����ɂ���߂������܂ꂽ�B

�@���ɂ��ꂪ�������ɂ����܂�A�݂�Ȃ��˕F�ɂȂ���Ēᓪ�����B

�@�����ɂ��܂��Ă���O�m�̂��ׂĂ��A�Ӑ^�̓��{�n�q�ɂ��������Ƃ̈ӎu���A�\�����Ă���̂ł���B

�@�Ӑ^�͊ɖ��ȓ���ŁA��彔�i���傭�낭�j���獘�����������B

�@�ᓪ�����܂܂̒�q�����ɖڂ��i�́j�킹��B

�@�u�_���i�����j��A���E�i�����ɂ�j��A�����A������A�@����A�v���i�������j��v

�@�Ӑ^�͂����ɒ�q�����̖�����т����A�\���l�ڂ��I���ƁA�����̐��ɂ����グ����q�������Ȃ��߁A�ق��Ă��Ȃ������B

�@�͂��߂�����{�n�q�̌��ӂ����Ă������R��@�C���ӂ��߂�A����œ�\��l�ɂȂ����B

�@�u��a�コ�܁\�\�v

�@�������Ȃ������m�������A�ߒɂȐ����͂��点�A�Ӑ^�ɂ߂�����B

�@�u���ƂɎc���҂���w�Ƃ����킯�ł͂Ȃ��B�s���҂��܂��Ċw�ɂ��炸����B

�@���@�����̂��߂ɂ����̂́A���ׂĂ������ł���v

�@�Ӑ^�̈ꐺ�ŏO�m�̂Ȃ�����`�W�i���傫�j���킢���B

�@�@5�@�u��t�v�ւ̏C�s top

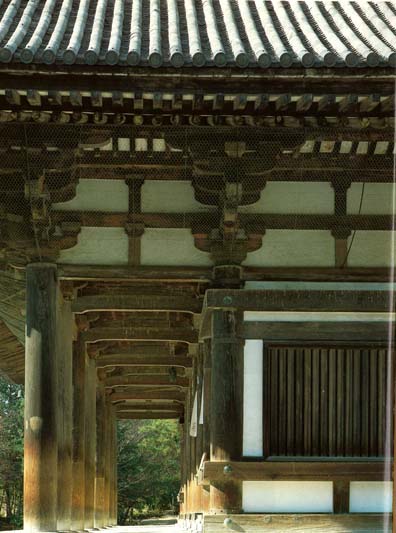

�@�Ӑ^�͓��̐��i�i�������傤�j�l�N�i�Z�����j�A�g�B�̍]�z�i�����悤�j���ɐ��܂ꂽ�B

�@���{�ł͎����V�c�̓�N�ɂ�����A���Ǎc�q����\���̎Ⴓ�Ŗv�����O�N�ɂȂ�B

�@�g�B�͗g�q�]�̖k���A��^�͂̐��݂Ɉʒu�����B

�@�Ӑ^�����܂ꂽ����A�����쓌���ł�����ẮA���ׂĂ��̗g�B����̂т�^�͂��ւĖk�ɉ^��A���Ƃ�����߂Đ������B

�@���݂��G���̏W�U�n�Ƃ��Ēm���Ă���B

�@���ꂾ���ɁA���{�A�C���h�Ȃǂ̏��O���ɂ���˂��Ђ炫�A���������Ă̊J�����������Ă����Ƃ����Ă��悩�낤�B

�@���ې������Ȃ��A�l��I�Ό������Ȃ������B

�@�Ӑ^�̐��Ƃ͏~�q�Ƃ����A���c�͐Ă̍��̖��m���\���Ƃ����A���̖��͕s�������A���Y��L������肩�A�ĐM�̐l�������B

�@�]�z���̑�_���m�q���i���܂�j���Ƒm�ɂ��āA�����w�����ŁA�Ӑ^�����̋����ɂ�������ň�����B |

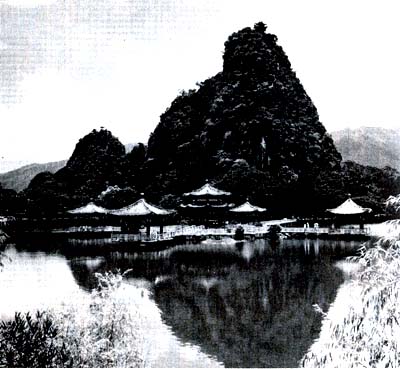

�g�B�𗬂��^��

|

�@�傫���Ȃ�ɂ�A���ɂ��������āA�Ƒm�q���̏Z�����_���ɂł������B

�@�g�B�̊X�ł́A���{�Ȃǂ������Ă������w����m���݂��������낤�B

�@�g�q�]�̉����A�L���C�̂ނ����ɁA���@�𐒌h����`�i��A���{�j�Ƃ����������邱�Ƃ��A�������ꂽ�͂����B

�@�\�l�̂Ƃ��A�������݂Ċ�����Ƃ��낪����A���ɂ��̂݁A�A���i�����j����q���̂��Ƃŏo�ƁA�Ӑ^�Ɩ��̂邱�ƂɂȂ����B

�@���N��A�ނ͑�_�����痳���i��イ�����j���ɖ{���i�ق�j�������ꂽ�B

�@�_����N�i�c�_��N�A���Z�܁j�A�\���̐N�m�ƂȂ����Ӑ^�́A���B�̓����i�ǂ�����j���t�ɂ��ĕ�F�i�ڂ��j���������A�₪�ė��z�E���������ɗV�w����B

�@��\��ɂȂ�A���������i���������j���̉��d�i��������j�ɂ�����A�t�B��̍O�i���t�����a���i�����킶�傤�j�Ƃ��āA����������Ă���B

�@���̂Ƃ��̏\�t�́A�����E���i����Ղ��j���̓��݂������A�������i������j���̖@�������؎t�A���ɕ��b���t�A�v�b���t�Ȃǂ�������ˁA���ׂĐw�����i�܂j�̒�q�������Ƃ����B

�@������Ӑ^�̕��T���s���A�{�i�I�ɂ͂��܂�B���a��̍O�i����V��w���܂ȂсA���闥�t�́w��㹖��i���イ���܁j�x�w�l�����i���Ԃ��j�s�����i���傤�����傤�j�x�w�ʏ��i��傤����j�y�d�V�i�������傤���j�x�A�@���i�ق��ꂢ�j�́w�l�����`�x�i���Ԃ�������j�Ȃǂɂ́A�Ƃ��ɗ͂����ꂽ�B

�@�����T�莛�̋`�ЁA�������̉��q�A���z�����L���̋��C�A�d���̊w�m������������܂ȂB

�@�ނ���\�܍̂Ƃ��A���@���哂�̓V�q�ɑ��ʂ��A�����̎�����ނ����邱�ƂɂȂ�A���{�ł͑��������i�����̂₷�܂�j�炪�w�Î��L�x���サ���B

�@���N�A�Ӑ^�͍u���ɏ���ė��`���u�����B

�@�Ȍ�A�Ӑ^�̊w���Ƃ��Ă̊��͂��܂�B�w�O�����@�`�ʉ��N�x�͎O�\��̂Ƃ��w�s����x�i���傤�����傤�j�w�y�d�V�x�i�������傤���j���u���A�l�\�̂Ƃ��w㹖��`�i���܂���j�x���u�����ƋL���Ă���B

�@���̂���ɂȂ�ƁA�悤�₭�̋��g�B�̂�����ɁA�Ӑ^�̍����Ԃ肪�Ђ낪��A�w�����`�x�́A�����̍u����S�O�\��Ђ炫�A���������A�n����a�l�̋~�ώ��Ƃɂ�����Ȃǂ̊���������Ă���B

�@�����̓s�◌�z�A�]��̊e�n����A�ނ̍��������Ă���O�m�͑��������B

�@���x�i�Ƃ��ǁj�������������q�͎l���]�l�ɂ̂ڂ�A����ꗬ�̍��m�Ƃ��āA�Ӑ^�͑�t�Ƃ܂ő��̂����悤�ɂȂ��Ă����B

�@���m�Ƃ�����l�X���A�ނ��t�Ƃ������ł�����B�C����v���鎛�@���A��t�����߂邽�߁A�Ӑ^�ɉ����̍u�����Ђ炭�悤���߂���������B

�@���ƂƉh�b���A�����̎t�m�����ق��邽�ߓ�����������A�����̑�t���Ƃ��ĊӐ^�̖��́A�Ђ낭�M���������Ă����̂ł���B

�@�@6�@�s���̔� top

�@�`�W�i���傫�j�̐��́A�Ȃ������ɖ����Ă����B

�@���ƂƉh�b�͈ӊO�ȂȂ�䂫�ɁA��R�i�ڂ�����j�Ƃ����܂܂������B

�@�\�\�������̉��t���A���{�ɓn�q���Ă��������B

�@�܂�ŐM�����Ȃ������B

�@���̈ӊO�́A�Ӑ^�̂Ȃɂɂ��ƂÂ����̂��낤�B�����琹���������Ƃ��Ă��鎞���ŁA�܂����{�����@�����ɗL���̍��Ƃ͂����A����ꂽ����Ƃ����āA��������Ɖ�������قNJȒP�Ȃ��Ƃł͂Ȃ��B

�@���R��Y���́w�Ӑ^�x�i�O�ʎЁj�̂Ȃ��ŁA�������̒��������ւ̎��]���炷����{�ւ̎v��\�\�Ɛ�����Ă��邪�A�����̒��������E�̐������l���Ă��A�����̏r�˂�i�i�悤�j�����Ӑ^�ɂ���A�����͂Ɍ����邫�炢���Ȃ��ł��Ȃ��낤�B

�@���������^��ɂ���������̂Ƃ��āA�킽���͏�R�t�����́u�Ӑ^�n�C�̓�v�i�w���j�ǖ{�x���a�\�ܔN�\�ꌎ���j�����������B

�@��R�t�����́A���̍e�̂Ȃ��ŁA���ƁE�h�b�̗v���������A�Ӑ^�͐�̐▽�̋��n�ɒǂ����܂ꂽ�̂ł͂Ȃ����Ƃ����A���t�v����f���A�ނ̒�q�������ӂ��߂āA�����Ă��邱�Ƃ̈Ӗ������ꂩ�炭���ꋎ��悤�ȋ��n�ɁA�Ӑ^�͗������ꂽ�̂ł͂���܂����Ɛ�������Ă���B

�@�_�l�����p�����Ă����������Ƃɂ���B

�\�\�����A�Ӑ^�͉����������Ă����̂����A����͏����i���傤���傤�j�̉����Ƒ���i�������傤�j�̉����������R���@�̌n�����Ђ������ł������B

�@�Ƃ��낪�����̊�{�o�T�Ƃ��āw���Ԍo�x�i�ڂ�������傤�j�Ƃ����̂�����A���̂Ȃ��ŏ\�̏d���Ǝl�\���̌y����������Ă���A�\�̏d���̂����̑掵�����\�܂ł��A�Ƃ��ɏd�����Ƃ���Ă����B

�@���̂Ȃ��̑攪�d���ɁA���Ɩ@�Ƃ���i�����j��ł͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����̂�����B

�@���ܖ@�̓`�������߂��āA����ɉ����Ȃ���A���̍ł��d��������j�邱�ƂɂȂ�B�i�����j

�@�������i�Ɓj���ĉ������ق��ɁA�����҂Ƃ��Ă̐����@�@�铹�͂Ȃ��A�܂��āA�`���̎t�Ƃ��Ă̐����̗]�n�͂Ȃ������̂ł���B

�@�ܓx�����{�n�C�Ɏ��s���A�������ӖڂƂȂ�Ȃ���A�Z�x�ڂɂ��Ă悤�₭�n�C���ʂ������Ӑ^�̂悢�ӎu�ƐM�O�́A�������̂ł͂Ȃ��B

�@�����A���̐M�O���Ȃɂɂ��ƂÂ����̂��́A����܂ł̊Ӑ^�����╶�|��i�́A���m�ɂ������Ă���Ȃ������B

�@���т��т̓n�C���s�Ɛh����Â邱�Ƃ��A���̂܂ܔނ̐M�O������킷���Ƃ������B

�@�M�O�\�\�Ƃ͐M���邱�ƁA�܂��ł��M���ċ^��Ȃ��S�������B

�@�Ӑ^�̂���́A�[���M�ɂ��ƂÂ������H�i��������j�̍s�ׂł���A�l�Ԃ͎��ʑ��݂ł��邱�Ƃ��A�₽���݂������l���ɂ����s�\�������Ƃ�����B

�@�ނ͎������O���i����Ƃ��j���Ă����^�����A�ǂ��܂ł���ʂ����Ƃ����B

�@���łȈӎu�ɂ��M�O�́A�������������قǁA�����p�������āA�����������x�i���傤����j�ɂȂ�B

�@�u���ƁA����͂܂��ƂȂ��\�\�v

�@���ɋ����Ă����Ӑ^�����������h�b���A��������̂܂܁A���Ƃɂ����₢���B�B

�@�u�����i�����j�ł͂�����܂��B�������ɑ���f�i�́j���Ă���ł͂���܂��ʂ��v

�@��l�͙F���i���傤�����j���m���ߍ������B

�@�u���Ƃǂ̂ɉh�b�ǂ́A������ɂ�����܂��v

�@�˕F���ʎ��ɂ��������B�n�q�̂������킹���������Ƃ����̂ł���B

�@��������A�������ɏ������͂��܂����B

�@�g�B��O�̓��͂őD������ɂ�����B

�@�ɑ��ѕႩ��̏���������Ƃ����������A�ʂɑD��p�ӂ��A�H�Ƃ܂łƂƂ̂��Ă��ꂽ�B

�@�����������ނɂ�A�n�q����l�X�́A�g�B��O�̊��ێ��A�喾�E�J���Ȃǂ̊e���ɂ���B

�@�ǂ��ɍs�����̂��Ɛl�X�ɂ����˂���ƁA�ꓯ�͌��������킹�A�V��R�����i���������j�������i�����j�������Ă܂���܂��ƁA�ѕ�̎w�}�ǂ���ɓ������B

�@�V��R�́A�������]�Ȃ�k������쐼�ɂ͂���u�ː��R���̎��B

�@�������̕�Ȃ荑�������͂��ߑ����̕���������A���������̈�咆�S�n�B��������������A���H���s�����e�Ղ������B

�@�����A���]�Ȃ̉��ݒn���ɂ́A�C�����ߌ�������i�����j���A���{�̑D����ʍs���Ȃ��Ȃ��Ă����Ƃ����B

�@��������Ă̍q�s���A�l�ɂ��������s�R�������������B

�@�������邤���ɁA���̔N������B

�@�V���N�l���A�n�C�̓������܂��Ă����B

�@�喾���œn�C�̙Ô��ɖZ�E����Ă������Ƃ�h�b���A�̖K�g�nji���i�͂�����j�̎艺�ɓˑR�������A�ߔ����ꂽ�̂́A�o���𐔓����ƂɂЂ��������������B

�@�u�����̂ȁA�Ȃɂ����������v |

���������̒��S�n�ł������V��R������

|

�@���Ƃ͍r�X��������������̂ɁA�K���Ȑ��ōR�c�����B

�@�h�b�̂ق��́A���낤���ē���r�̒��ɂЂ����A�g������Ă����߂ɔ��������B

�@���{�m�̌��N�ƌ��@�͂������A�Ӑ^�̒�q�������A���h���鎛�X�ŕ߂炦��ꂽ�B

�@�Ђ����ɍ��O�ɏo��̂��I�������̂��낤���B�����̍��ɓ����ꂽ�ꓯ�́A�k�i���j��N���i�����`�c�����E�q�֗��E���x�ցj�̔��ɂ��т����B

�@�Ƃ��낪�A�����ł͂Ȃ������̂ł���B

�@���R�ƍ���m�@�C�̒�����������A�@�C�������̂��ƂɁA�ӊO�ȑi���������̂ł������B

�@���R�͕��ƁE�h�b�̋��߂ɉ����āA���{�ɍs���ƌ��ӂ������A���̌�A�Ӑ^�₻�̍��킽�����n�q���邱�ƂɂȂ�A���ɓ��ɔ@�C�����Ƃ������̂��B

�@�u����ꂪ���{�ɂނ����̂́A������`���邽�߂ł���B

�@���ׂĂ������ł���A�s�Əl�������A�@�C�����͚��O�i�炿�����j����B

�@���w�͂�߂��������悢�v

�@�l�����낢�A�����������n�q�҂̂Ȃ����珜�����ꂻ���ɂȂ����@�C�́A���R�����̋C��������A�Z���ɂ��̖K�g�̒��ɖ��������̂ł������B

�@�u���R�Ƃ����m���A�C���ƒʖd���đD������A�ƐH��p�ӂ������Ă���܂���B

�@���Ԃ͊J������喾���A�܂����ێ��ɂ��܂��Ă���܂���A�����ׂ�������܂��B

�@�ܕS�l�̑����A�钆�ɉ��������͂��Ƃ��B�����Ă�����܂��ẮA�厖������������܂���v

�@�nji��͖����������ċ������B

�@�ނ͂������ܑi�l�i���ɂ�j�̔@�C���S�����A�艺���e���ɋ}�s�����A�ꖡ�Ǝv����l�X��ߔ������̂ł���B

�@���R�͂��܂��E���āA���l�̉Ƃɂ����ꂽ���A�܂��Ȃ��߂炦��ꂽ�B

�@�����ɂ��т����u�₪�͂��܂����B

�@������R�͗e�^��ے肵�A�����͗я@�i����j�̉Ƒm�ł���A�ѕ��i���ہj�ɋ�����ꂽ�Ƃ���A�C�H�A�V��R�������ɂނ������肾�����Ƃ����A�q���i���������j�Q�R���̂��ƂɁA�؋��̎莆������͂����Ǝ咣�����B

�@�i��͐��X�̎葱�����ւĎ������m�F�����B

�@���ꂾ���̂��Ƃ��킩��̂ɁA���Ɏl�����]���������Ă���B

�@���ɂɂƂ����߂��Ă��镁�Ƃ����́A�낭�Ɏ�蒲�ׂ��Ȃ����߁A�O�̐i�����킩��Ȃ������B

�@�������A�h�b�͂ǂ����玨�ɓ��ꂽ�̂��A�悤�₭���_�������̂�m��A���Ƃɂ܂��Ȃ����ɂ���������ƍ������̂ł���B

�@������A���{�m�l�l�̏��u���ɂ��������nji��̂��ƂɁA�����Ƃǂ����B

�@�\�\���m�h�b���͔בm�Ȃ�A���ɓ���Ċw�₷�B���N�A����\�ܕD�������A�l�G�Ɏ������������A���˂Đ���ɗa��B

�@���U���i�����j�ɂ��炸�B

�@���A���Ɋ��i�����j��ނƗ~���Έӂ̂܂܂ɕ����҂��B

�@�X�i���j�����g�B�̗�Ɉ˂��đ������ׂ��B

�@�����ɕ��Ƃ����͕��Ƃ��ꂽ�B

�@���N�ƌ��@�͉��t���ق̐ӂ��Ă���킯�ł͂Ȃ��B

�@���ʂ������Ƃ͕ʓr�œ��{�ɋA��ƕʂ�A���ƂƉh�b�̓�l�́A��������{���̎��ɂ��ǂ肽���ƁA�����ɂ�鑗�҂�f������B

�@�u���ƁA�ǂ�����A�킵���������Ƃ���ł��낤���v

�@�đ����̂��߁A��������ܜ��i���傤�����j�������ƂɁA�h�b���ӊO�Ɍ��C�Ȋ�ŋ߂Â��Ă����B

�@��l�͉��t���ق��A�܂�������߂Ă��Ȃ������̂ł���B

�@�@7�@�ӂ����т̍��� top

�@�ŏ��̓n�C�v��́A�C�ɑD���������Ȃ������ɁA����i�����j�Ŏ��s�ɋA�����B

�@�����A�����Ɠ��{�Ƃ̉��҂͗e�ՂłȂ������B

�@���V�i�C��D�œn��̂́A����q�i���j���Ȃ���Ȃ�Ȃ���������̂ł���B

�@���悻�����̔��W�́A�َ��ȕ�������e���邱�Ƃʼn����I�ɂȂ�B���{�͓ޗǎ���ȑO����A�����̐�i������ێ��i�������イ�j���āA���Â���������Ȃ��Ă����B

�@���̕����ێ�ɑ傫�Ȗ������ʂ����Ă����̂��A�����g�̔h���ł���A���w���◯�w�m�������킪���ɂ����点�������̑傫���́A�͂���m��Ȃ��Ƃ����Ă��悩�낤�B

�@���̂Ȃ��ł����M���ׂ��́A���ƂƉh�b�ɂ��Ӑ^�a��̉��t���قł���A���ɂ߂��Ȃ������Ӑ^���̐l�́g�s�ׁh�ł������B

�@�Ӑ^����Ƃ��āA���Ƃ�h�b�̐M�O�̂悳����L�i�����j�Ȃ��̂Ƃ����ׂ��ł���B

�@�Ӑ^�́A�@�̂��߂Ȃ�Ȃg����ɂ��܂�\�\�̊o�����ʂ��A���ƂƉh�b�́A���{�̕����ɉ��������Ȃ������邽�߂ɁA�����������{�ւ̓n�q�ɐg�������������̂��B

�@�ނ���ӂ��߁A�����g�D�̓n�q�������ɋ����Ƃ��Ȃ��A���̊댯�ɂ��т��Ă̂��̂��������A�ڏq��������肪�Ȃ��B

�@�V�����������肠���A���̉����������J�Ԃ����������g�̊����̂����ɂ́A���ɑ����A�ٍ��ɂȂ�����ĎE���ꂽ��A�܂����U��z��Ƃ��ďI������l��A�g�Q�̂Ȃ��ɍ������Ē���ł����������̐l�X���������̂ł���B

�@���̌����g�̔h���́A�����܂��ɂ����A�����i����߂��j�V�c��N�i�Z�O�Z�j�����A�����i���ʂ��݂́j��c���i�݂������j�������ɂ��킳�ꂽ�̂ɂ͂��܂�A�����i����҂傤�j�Z�N�i����l�j�����A�������^����g�ɔC�������܂ł̓�S�Z�\�l�N�Ԃɂ킽���ĂÂ���ꂽ�B

�@��\�A�\�O���A�����Z�N�̍Ō�̒��~���ӂ��߁A�\��

���Ȃ��Ă���B

�@�����͖N���Ɉ��A�����͏\��N���Ɉ��A����ɂȂ�Ɠ�\�N�Ɉ��Ɗԉ��i�܂ǂ��j�ɂȂ��Ă���B

�@�ŏ��̂���́A���S���̂������k�H�i���N�������ݍq�H�j���Ƃ��Ă������߁A�����ȉ��҂������������A�����ɓ���ƁA���N�����ꂵ���V���Ƃ̊W���������A��H�i���V�i�C�q�H�j�̍q�s���悬�Ȃ����ꂽ�B

�@���̂��߁A����ɂ킩�ɑ����Ȃ��B

�@���ƁE�h�b������������㎟�Ȍ�A������ꂽ�����֑D�̂Ȃ��ŁA�����Ƃ������������̂͑�\�ꎟ�i�k�H�j�A�\���̓��ɂ��������Ȃ������B

�@��\�l��������g�ɔC�����ꂽ�����i�������́j���ѐl�i���܂��݂��j�́A����̂����ꂩ������������āA�o�����̂��A���ɂ͉��a�܂ł����Ė�ڂ����������B

�@��\�����̕��g������i���̂̂����ނ�j�́A�V�g������k�i�˂��j�Ə�v�ȑD�����������������A��������a�������A�����g�𝈝��i���j����w�i�����j�����������߁A�B���i�����̂��܁j�ɂȂ�����Ă���B

�@�������璆���ɂ����Ă̌����֑D�ɂ́A�m���~�ɂ����A��i������ێ悵�悤�Ƃ���Ⴂ��M�����ӂ�Ă����B

�@�Ƃ��낪�A�������������ɂȂ�ƁA���w���◯�w�m�̂Ȃ��ɂ́A�댯��������ē��S����l���܂ł�����Ă����B |

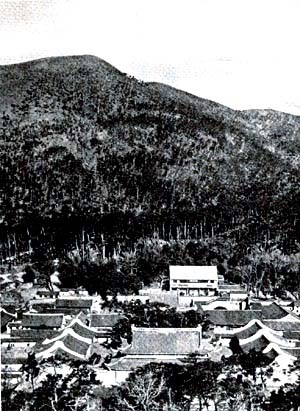

�����g�D�̑���}�i�����G�`�j

|

�@���ꂾ���ɁA�Ӑ^�̓��{�n�q�͂��������P���������ʂɂ܂�A���Ƃ�h�b�̍s�ׂ��A�[�d�i���イ�j�ȈӖ����Ă���̂ł���B

�@���ɂ�����Ƃ��ꂽ���ƂƉh�b�́A�����̋^�����͂ꂽ���Ƃ���A�ȂɐH��ʊ�ŊӐ^�̂��ƂɁA�Ăт���Ă����B

�@�u���l�Ƃ������ł��������B��Ђ͑厖�ɂ͂��Ă܂��B���͐T�d�������Ƃ��悤���v

�@�Ӑ^�͓�l�̉��t���ق̌��ӂ��A�S�̂��̂��Ɠǂ�ł����B�������Ђ�܂Ȃ������B

�@���Ƃ����͂��̈ꐺ�ŁA���܂ɂނ��B

�@�������ɍċ��ɓ��������A���s�͓��V���N�\�ƌ��߂�ꂽ�B

�@�ِ^�ɓ��s����̂́A��l�̓��{�m�̂ق��A�˕F�E�v���E�����E�����玵�l�A��ƁE�����ƂȂǁA���ׂĂŕS���\�ܐl�ɂȂ����B

�@��ꎟ�n�q�����܂������Ƃ����铹�R�͒E�����A����m�@�C�͏��i���傤�j�Y�Z�\�A�ґ��i�����j�������{���ɑ��҂���Ă����B

�@�D�͗�쓹�i�ꂢ�Ȃ�ǂ��j�̖K�g�������i��イ������j����A�K���\�тŌR�p�D�����ꂽ�B

�@���{�̍������A���q�҂ɑD��Ƃ͊�����A�킽�����͗����ق̍s�ׂ��A���s�����̉��E�Ƃ݂Ȃ������Ȃ��B

�@�Ȃ��Ȃ�w�v���m�`�x�ɂ��A�J����\��N�i���l��j�A�����ق͕s��O���i�ӂ��������j���V���i�Ă��A�C���h�j�ɍs�����Ƃ����Ƃ��A�O��������i���傤�j�������A�ނɐl�����ē�ɑ������قǓĐM���������炾�B

�@�O���̓V���s���A�܂����@��Ƃ��Ă̂��̂������B

�@���̔N�͏\�ɓ����Ă��Ⴊ�Ȃ������B

�@�w�V�����x�i����Ƃ�����j���@�{�I�V���N�̏��́A���~����\�\�ƋL���Ă���B

�@�����E�o�T�E��i�ȂǑ�����ςR�D�́A�\���l�̏M�l�ɑ��삳��A�g�q�]�̉����ɂނ������B

�@�����A�]���ɋ߂���݂̘T�a�Y�i�낤�����فj�܂ł����Ƃ��A�����������č����i�����傤�j����B

�@�ꓯ�͑D����݂ɂ̂��ꂽ���A���܂Ő��ɂ��邠�肳�܂������B

�@���Q���Ȃ��̂��܂��A�D�̏C�����͂��߂�B

�@���ɂ悤�₭�A�g�q�]���ɂ����ԏM�R�i���イ����j�Q���̈�ɂ��ǂ�������A���̂܂��͐�ǂŁA�D��┑�������Ȃ��B

�@�\��ł͂�������A�q�H����H���ɂƂ�A���{�ɂނ����͂��������B�d���Ȃ��v���ύX�A���R�i�����傭����j���߂������B

�@�����Ɉꃕ���قǒ┑���āA�������܂��K�ΎR�i������������j�ɂނ������B

�@�����A�����ł܂��~�̌��������Q�ɑ����A�D�͊�ʂɂ̂肠���A���ɑ��������B

�@���R�E�K�ΎR�Ƃ��A�M�R�Q���̂����ꂩ�̓����Ɛ��肳��Ă���B

�@�����ɋ~������A���ɂƂǂ܂邱�ƌܓ��A�C��x���ɂ����銯�D�ɂ��������A���B�����i��������jḓ����i��ǂ������j�ɂ���āA���]�ȔJ�g�i�j���|�[�j�̓��\���̎R���ɂ��ƂȂ܂�����牤�i�����������j���Ɏ��e���ꂽ�B

�@���牤���͖��B�̖����i�߂����j�ł���B

�@�T�@�̖��m�h���i�悤�����j���A���厛�̏d���i���傤����j���Q�w���Ă���B

�@�������i���˂Ƃ��j�́A�O�������牤���̑m�������ƐM���A�n�q�Q�w�̂��߂ɑ�D�����点���B

�@�u�g�B�喾���̊Ӑ^�a�コ�܂��A���牤���Ɏ~�Z����Ă��邻������v

�@�\�͂����܂��̂����ɁA�t�߂̏B���ɂЂ�܂����B

�@���]�ȏЋ��i���傤�����j�̖����������̑m�������A�Ӑ^�������ču���E���������������ƍ��肵�Ă����B

�@�����ɂ������ďЋ��ɂ����ނ����B

�@����ɂÂ��A�Ӑ^�͈��牤���𑫏�ɂ��āA���]�Ȃ���J�Ȃ̊e���ɓ_�݂��鎛�̗v���������ď��V�A�a��E����������������Â����B

�@�G�߂͓~����t�ɂ����Ă���B

�@�V��O�N�̏t�����Ȃ킾�����B

�@���P�i��イ����j�������Ƃ�ł���B

�@�����ɂ͖��������A����Ȗт��A���ɂ̂��ĕ��V���Ă���̂ł���B

�@�w�����I�x�i�Ƃ�������j�ɂ�����ꂽ���i���A�ǂ��ł��݂�ꂽ�B |

�Ӑ^��s�����e���ꂽ�������牤��

|

�@�@8�@����̂ʂ���� top

�@���牤���𑫏�ɂ����Ӑ^�ɂ́A��̂�����݂��������B

�@��������ł��邾���������������A���{�ւ̗���������킦�����ł����̂��B

�@���m�Ƃ��Ă̖��߂��ʂ����A��Γ������B

�@�Ӑ^�������݁A���Ƃ�h�b�A�˕F��v��������������낦��A�������̘b�ɂȂ����B

�@�u���Ǝv��A���q�i���j�͂����قǂ����킦��ꂽ�v

�@�Ӑ^�̌�����A����Ȗ₢��������ꂽ���낤�B

�@��O��ڂƂȂ���{�ւ̓n�q�v�悪�A���X�Ƃ˂��Ă����B

�@�������̎O��ڂ̓n�q���A�h�b���ߔ����ꂽ���߁A���~�ƂȂ��Ă��܂��B

�@�u�Ӑ^�a��̒�q�A���{���m�̉h�b�́A�a�コ�܂������̂����A���{���֖��q�����悤�Ƃ��Ă���B

�@�哂�̎�����A�C���i�������傤�j�ɉʂĂ����Ă悩�낤��v

�@�������̑m�����̑i���������������́A�h�b���������ĕ߂炦�A��g�i���т����j�������t�i�������j�Ɍ쑗�����B

�@����͂�������ɂƂ���Ă���B�ӎu���łȉh�b���A�������ɔ�J���ށA�Y�B�܂ł����Ƃ��A�a�C�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�����ň������āA�a���������Ƃɂ��ĕ��Ƃ��ꂽ�̂����������ƁA�ނ̌쑗�͐e�����N���Ɍ�����Ă����̂��낤�B

�@�Ӑ^�╁�Ƃ������҂��牤���ցA�h�b�͂悤�₭���ǂ��Ă����B

�@�u�h�b�ǂ́A�������Ȃ����ǂ�A�j���i���イ���Ⴍ�j�ł������܂���v

�@�u�킵�������߂炦���A���Ƃ͖����Ƃ́A���������炢�s�����������v

�@�h�b�͌y���������Č��C�ȂƂ�����݂����B

�@�u���Ȃ����߂炦��ꂽ���߁A�n�q�͒��~�ɂȂ������A�Ӑ^�a�コ�܂́A�������ܓn�C�̌v������Ă�Ƃ̋�����v

�@�m�V�̈�ɂ��������h�b�̂��ƂɁA���ƁE�˕F�E�v������������Ă����B

�@�u�������������悩�낤�v

�@�u���̟��]�Ȃ���̏o���́A������߂��ق����悢�B�l�̖ڂ��ǂ��ɂł������Ă���v

�@�u�Ȃ����������v

�@�u�����������ǂ�����낤�B�V��R�������Ɍw�łďO�m�����{����Ƃ����A���������Ƃɂ��āA�{���ɓV��R�ɎQ�w�A���������������ĉ��B�ɍs���B

�@��������C���������ǂ��ĕ��B�ɂނ����B��ɓn�C�̑D�������ɂƂƂ̂��Ă����A��a�コ�܂̓������܂��Č��s����v

�@�u����͂悢�v�Ă���B�������ܒN�����A���B�ɔ�������Ƃ��悤���v

�@���k�͂����ɂ܂Ƃ܂����B

�@����͖@�i�i�ق�����j�Ɍ��߂�ꂽ�B

�@�ނ̖��͑�l��ڂɂȂ鍡�x�܂ŁA�w�����`�x�ȂǂɈ�x���łĂ��Ȃ��B

�@�g�B�������̑m�Ƃ����A�D�┕�ڕi�܂ł܂��Ȃ�����킳�ꂽ�Ƃ��납�炤�������A�s��̑����ɂ����Ă����Ǝv����B

�@�@�i�͂܂��Ȃ��A��l�̏]�҂���A��̕��B���߂����Ĕ����Ă������B

�@�قǂȂ��Ӑ^�́A���ƁE�h�b�E�˕F�E�v����O�\�]�l���Ђ����A���B�̏B�邩��V��R�ɂނ����B

�@��a�オ�V��R�ɔ��Ƃ����A����ḓ����i��ǂ������j�́A�H�Ƃ̗p�ӂ̂ق��A���ē��l�܂ł��Ă��ꂽ�B

�@���j�ȎR�H�����ǂ�A�r���A���������������Ȃ��Ȃ���A�V��R���̍ō���ؒ��i�����傤�j��j���āA���~�̂Ȃ����A�悤�₭�������ɓ������B

�@����܂ł��т��і����L�����v���́A���̓V��R�ŊӐ^�����t�Ƃ��āA������������B��\��������B

�@��s�͓V��R�̐��Ղ����炵�A���悢��@�i�̂܂��B�ɂނ������B

�@�������A�����i��������j���̑T���i������j���ňꔑ�A�����o�����悤�Ƃ����Ƃ��A�܂�����̖K�g�̗ߏ�������������ɕߔ����ꂽ�B

�@�Ӑ^���n�������������A���牤���ɂ��邱�Ƃ́A�͂₭����g�B�ɂ̂��������킽���̎��ɒB���Ă����B

�@�Ȃ��ł��A�ŏ�����t�̓n���ɕs�^����������S�i�ꂢ�䂤�j�́A�t�̐g���Ă��邠�܂�A�����̎O�j��O�m�Ƒ��k���A����i�����߂����j�A���r�̂قǂ��o���i���ڂ��j�Ȃ��A���Ɋ��ɍ����ė��ߕ��

�\�\�ƁA�Ӑ^�̖��q���A�h�B�ɂ����ꂽ�]���̖K�g�ɂ����̂ł���B

�@�u�Ȃɂ��A��S���킵�̓n�q�����ɑi�����Ƃ����̂��v

�@���H�A�g�B�̗������쑗����Ă����Ӑ^�́A�^����m��ƁA��債�ĝ����i�߂������j�����B |

�L��ȗg�q�]�̗���

|

�@�t�̓{���m������S�́A���ӁA�������Ă�邵������ƘZ�\���A�l�̂Ƃ�Ȃ��ł���Ƌ�����Ă���B

�@���̔N�̖�����A�V�N�܂ł̎O�N�ԁA�Ӑ^�͓n�q�̔M����܂�ŖY�ꂽ���̂悤�ɁA�������ł������ɕ�炵�Ă����B

�@������܂��̖ڂ����邳�������̂ł���B

�@�t�ɂȂ�A���J�Ȉ��c�ɂ������ƂƉh�b���A�l�ڂ����̂Ԃ悤�ɂ��Đ�������K�ꂽ�B

�@�u��a�コ�܁A���Ȃ����イ�����܂���v

�@��l�͊Ӑ^�̑����Ƃ���q�i���͂��j�����B

�@�u���Ȃ����������Ȃ���B

�@�����ē��y�ɂ����Ȃ�A�����킪���ƂɌ����悤�ƁA�킵�͂Ђ����ɑ҂��Ă����̂���v

�@�Ӑ^�̌܂��т̓n�q������ɂ������ƂƉh�b�́A�����������č��������B

�@��l���Ӑ^�̂��Ƃ𗣂�A�ǂ����Ĉ��J�Ȃɋ����Ă����̂��B

�@�����炭�Ӑ^�̂܂�肪�A��l���������A�܂����Ԃ̖ڂ������ނ����߁A��l�͎p�������Ă����̂��낤�B

�@�ܓx�ڂ̓n�q�v��́A�������ɒ��肳�ꂽ�B

�@���s�҂͍ŏ�����Ӑ^�ɂ��������˕F�E�v���E������ɂ��킦�A�_�q�E�����\�l�l�A���v�\���l�A�ق��ɎO�l�����킦���O�\�ܐl�ł������B

�@�n�q�̔�p�͂��ׂĊӐ^���ƂƂ̂����B

�@�Z����\�����A�Ђ����ɐ�����������s�́A��^�͂�����A�g�q�]�̍]���ɂ������V�͂ɂ����B

�@��������n�q�D�ɂ̂�A�g�q�]�̉����k�݂̘T�R�i�낤����j�`�܂ł������A�����������͂��߁A�D�͗g�q�]���̓��i�O�R�j�ɂƂǂ܂�B

�@�������A���ɏ��������āA���]�̉͌��ɂ��������m�R���i�O���R�j�ɓ��������B

�@�����Ŕ������낵�ċ㌎�܂ŗǕ���҂����B

�@���ɏ����R�܂ł����B

�@�����R�Ƃ͂ǂ����A���炩�łȂ����A�M�R�Q���̂����ꂩ���낤�Ɛ��肳��Ă���B

�@���̏����R�ł܂�����ꃕ���┑����B

�@�G�߂͂��łɏ\���A�₽�����������悤�ɂȂ�A���V�i�C�͓~�̍r���ɓ����Ă����B

�@�n�}���Ђ낰�Ă݂�Ƃ悭�킩�邪�A���܂̊��o�ł����Ȃ�A�g�B����M�R�Q���܂ł́A�w�Ă̋������B

�@���ꂾ�������ɎO�����]���������Ă���̂ł���B

�@�\���\�Z���A�Ӑ^���g�����݂�B

�@�D�͍��x�����n�q�����������ďo���A�M�R�Q���̐{�ݎR�i��Ɛ�i���ォ����j���j���瓌�V�i�C�ɂ������������A�₪�Č��������Q�ɏo�����A��֓�ւƐ���������A�Y�����邱�Ə\�l���A凋C�O��C���i�����̑�Q�j�A�܂����܂��܂ȉ��ق��݂Ȃ���A�����C���ɂ̂��ĊC�쓇�܂ʼn^�ꂽ�B

�@���łɏ\�ꌎ�ɓ���A���ʂȂ獓�������A�����܂ł���ƁA�܂�ʼnĂ̏����������B

�@�������������v���̈�s�́A�U�i����j�B�̕ʉ��i�ׂ��������j�g�����i�ӂ����イ�����j�Ɏ����������A�B�̑�_���ň�N��������B

�@�C�쓇������ĉ�����A�R�B����Ί݂̖{�y���B�ɓn�邠�������A�Ӑ^�͊e�n�Ő����A�����⋟�{�̂ق��A�吨�ɉ����������B

�@���̂���h�b�́A�i�N�̔�ꂩ��a�ނ悤�ɂȂ�A���Ƃ̊�������点���B

�@�ܓx�ɂ�����ԓn�C�̎��s���A�h�b�ɐ����钣������킹���̂��B

�@���B�ɏ㗤�����Ӑ^�̈�s�́A���B�E���B�E�ۏB�Ɩk����Â���B�e�n�œ�������M���I�Ȋ��}���{�������A�j�B�i�j�сj�̊J�����܂ő��������߂��B

�@�j�B���g�s�́A�Ӑ^�����F���������A�lj����\�l�B�̊��l����������ɂȂ炢�A���l��S�������̗�q�]�[�͂Ђ�������Ȃ������B

�@��s�͂����ł܂���N�߂������₵���B

�@�V�N�i�V�����N�A���l��j�̏H�A��s�͍L�B�̖K�gḚ��i�납��j�ɂނ������A�j�]�i���������j���ɉ������B

�@��B�i�����イ�j���琼�]�i���������j�ɓ����āA�[�B�̗������ɓ��������B����A���˂Ă��琊��̂͂����������h�b�́A�}�ɑJ���i���j���Ă��܂��B

�@�@9�@���{�̓y�� top

�@�w�����`�x�́A�h�b���R�i����j�J���A��a�㈣�Ԕߐ\�\�Ɗȗ��ɋL���Ă��邪�A���Ƃ̔߂��݂͂ЂƂƂ���łȂ������B

�@�u�h�b�ǂ́A�킵��l���̂����ĉ����Ă��܂��̂��B���܂肶��A���܂�ɂЂǂ�����킢�v

�@���Ƃ͉h�b�𑒂�������˂��������ĜԚL�i�ǂ������j�����B

�@�����̔��g�Ƃ����̂�ł����h�b�́A���Ɏu���Ƃ����Ɉً��̓y�ɖ��i���j�B

�@�Ӑ^���j�B����L�B�ɉ����Ă����̂́A���̒n�œn���̋@������߂Ȃ����ƍl���Ă����A�h�b�̎���A�F��͖K��Ȃ������B

�@���V���N�t�A���Ƃ͗g�B�ɂނ����Ӑ^��s�ƁA���i�����Ɓj���킩���ƂɂȂ�B

�@�Ӑ^�ɂ��������g�B�ɂ����A���x�����̎������{�ɖ��q�����悤�Ƃ����ނ́A�����ɕ߂炦���A���x���������ł͂��܂Ȃ������B

�@�\�\���Ǝt�͂������a��������A��k�Ɍ��ЁA���B���牤������B

�@���͓̍V���ڂȂ�B���ɘa��A���Ǝt�̎������A�ߋ����ĞH���A������`�ւ��߂Ɋ���ĊC���߂��B

�@���ɓ��{���Ɏ��炸�Ζ{��𐋂����ƁB

�@�����ɉ��Ď���Ċ��O���邱�ƚg�i���Ɓj�ӂ�Ȃ��B

�@�w�����`�x�͔ߌ��I�ȗl���������Ă���B

�@�Ƃ��ɊӐ^�a��͘Z�\�O�B�w�����{�I�x�́A�h�b���̂��B�a��ߋ����Ė��������\�\�ƋL���Ă���A�����w�ł����A�Ӑ^�͘V�l���������i�͂��Ȃ����傤�j�ɂ���āA�Ӑl�i������j��Ȉ�̎��Â����Ȃ��A�������Ă��܂��̂ł���B

�@������肩�A�g�B�ɂނ����D���ŁA����̓n�q�v�悩��Ӑ^�ɂ��������Ă�������˕F�܂ł��J������B

�@���Ƃɂ̂���̂́A�v����l�����ł������B

�@�Ӑ^�͂Ȃɂ����������������ɁA���i�߂����j�ƂȂ�A�g�B����ɋA����A�������ɓ������B

�@�Ӑ^�Ƃ킩�ꂽ���Ƃ́A���H�A��B���疾�B�֗��_�̐g���͂��B

�@��a��̊Ꮎ���C�ɂ�����B�˕F�̎��͂܂������m��Ȃ������B

�@�͂�������]���������݂Â����B

�@���Ƃ����B�̈��牤���ɋ������̂́A�ނ�Ӑ^���A�n���̊�]�������Ă��܂������߂��ƁA���@�ł��Ȃ��킯�ł��Ȃ��B

�@���{����̊��D�́A���B��ڕW�ɂ���Ă��邪�A���D�̗��q���������B����Ȏ��D�ɕ֏悵�āA�ǓƂ̐g����{�ɂ͂��ԍl���ł͂Ȃ������낤���B

�@�\�\�������ʂ������A�ǂ����Ă��߂��߂Ɠޗǂɂ��ǂ�悤�B |

�h�b�̍Ŋ��̒n�ƂȂ����L���Ȃ̕��i

|

�@�}���i�����j�̂����ꂩ�ŁA�킵�͐l�m�ꂸ�ʂĂ邱�ƂɂȂ�̂��B

�@�]���̎v���ƁA���y�d���i����ǂ��イ�炢�j�̌��ӂ̓���A���Ƃ̂Ȃ��ł��߂������Ă����B

�@�����A�_���͍Ō�ɂȂ��āA�Ӑ^�╁�Ƃ����̐M�O�ɂ������Ă��ꂽ�B

�@�V�������N�A���{���{�͏\���N�Ԃ�Ɍ����g�̔��������߁A��\���̎g�D����N��A���̓V��\��N�i���ܓ�j���H�A���y�ɂ��ǂ���̂ł���B

�@��g�͓��������i���悩��j�A���g�͑唺�Ö��C�i�����Ƃ��̂��܂�j�Ƒ�㎟�����g�D�ŋA�������g���^���i���т̂܂��сj�̓�l�������B

�@�����g�D������̕�ɐڂ��A���Ƃ͂������ܗg�B�ɂނ����đ������B

�@�ނ͐��́E�^���E�Ö��C�����ɉ�A��߂̍Ό���i���A�g�߂����Ɋ��������������B

�@�����A�g�B�̉����i�����j���Ɏ~�Z���Ă����Ӑ^�́A���i�߂����j�̐g�Ȃ���A���u����ʂ��ēn�q���錈ᣂ��A���łɕ��Ƃɔ��l�i�Ђꂫ�j���Ă����B

�@���]�Ȑ��i���悫�傭���j�����������ƁA�Ӑ^�͑h�B�̉����Y�i�������فj����A�������D�ɏ��B

�@���������J�ɑ������Ȃ�����A�V������ܔN�\��\���A�F���������i�����j�S�H�ȉ��Y�i�����߂�̂���j�ɓ����A���N�l���A�����ɓn�����Ă������\�i�ǂ�����j�͂������A���{�����⑽���̓����ɂނ������A�Ӑ^�ȉ����s�m��\�l�l�́A�ޗǂɓ��������B

�@�u�Ӑ^�a�コ�܁\�\�v

�@�u���ƁA�v����A���ɗ��i�����j��v

�@���i�߂����j�Ă���A���܂芴����̂������Ȃ��Ȃ����Ӑ^�����A������i�炶�傤����j�̊O�܂łނ��������g���l�ʉ����h���i�����������j�̌}�����������Ƃ��A���E�ɂ�����������l�ɁA���ߑ��Ƃ��Ƃ�鐺�����炵���B

�@�V�N�i�V���\�l�N�A���l��j�A����̓n�q���s���炶�ɏ\��N�A�ܓx�̍��܂������˂Ă����B

�@�˕F��h�b�ȂǁA�O�\�Z�l�̓��u�������A���ɂǂꂾ���������A�Y���i�Ђ傤�Ƃ��j�̉ʂĂɎ���ł��������Ƃ��낤�B

�@�ނ�̂��߂��⋩�т̎p���A�d������ꂽ�Ӑ^�����i�܂Ԃ��j�̂Ȃ����A�u�ԁA�������Ă������B

�@���̔N�̎l����{�A��������V�c�́A���厛�啧�a�̂܂��ɒz���ꂽ���d�ɂ̂ڂ�A�Ӑ^�����F�����������B |

�����ɂ���Ӑ^�揊

|

�@�c���@�A�����i���傤�j�V�c�i�F������������j�����������A�l�S�O�\�]�l�̑m������ɂȂ���Ă���B

�@�Ӑ^�͓����瑽���������炵�A�V�������̊J�Ԃ����Ȃ��������A�Ȃɂ��傫�Ȃ��̂́A�M�O�Ƃ������i�����j���ȋ������i�����сj���A���{�̗��j�̂Ȃ��ɑł������Ƃ��낤�B

�Q�l����

�@�����X�����w�g�^��a��`�V�����x�i���}�Ёj

�@�����X�����w�Ӑ^�x�i�g��O���فj

�@������C�E���䒼�F�ҁw�s��Ӑ^�E���{���m�_�W�x��ꊪ�i�g��O���فj

�@�X���Ȓ��w�����g�x�i�������j

top

�������������������������������������������������������������������������������� |