|

****************************************

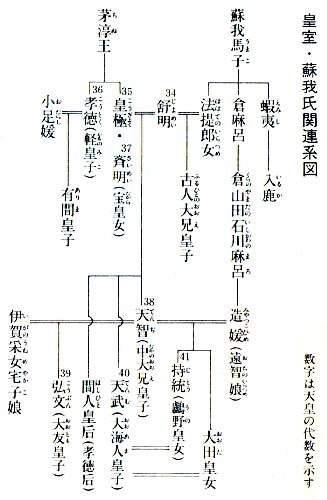

Home 聖徳太子 曽我馬子 中臣鎌足 額田女王 藤原不比等 山上憶良 奈良の大仏 行基 鑑真 道鏡 大和の古道

中臣鎌足・帷幄(いあく)にあって人事の弱味を活用する老獪(ろうかい)

(黛弘道著 歴史の群像② 黒幕その1 集英社 昭和59年刊)

|

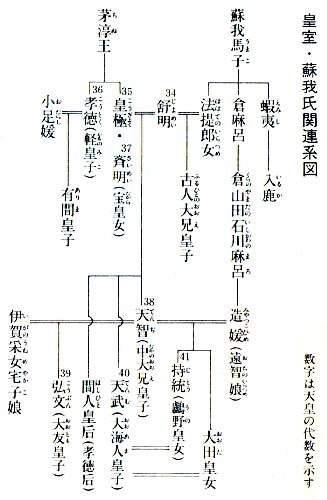

中臣鎌足(なかとみのかまたり)略年譜

|

推古二二年

614

舒明朝

629~41

皇極元年

642

大化元年

645

白雉五年

654

斉明元年

655

斉明五年

659

斉明七年

661

天智二年

663

天智七年

668

天智八年

669 |

大和国高市(たけち)郡に生まれる。

この頃、錦冠(きんかん)を授けられ、神祇伯(じんぎはく)を嗣(つ)ぐことを命じられる(『家伝』)。病と称し、就任を固辞して三島(みしま)の別業に退く(『日本書紀』)。

皇極天皇即位。

中大兄(なかのおおえ)皇子らと、蘇我入鹿(そがのいるか)を宮中で暗殺。孝徳(こうとく)天皇(軽皇子)即位。中大兄は皇太子に、鎌足は内臣(うちつおみ)となる。

紫冠(しかん)を授けられる。

孝徳天皇没。

皇極先帝重祚(ちょうそ)し、斉明天皇となる。

不比等(ふひと)生まれる。

斉明天皇没。

日本の水軍、唐の水軍と白村江(はくすきのえ)に戦って大敗する。

中大兄皇子、即位して天智天皇となる。

大織冠(たいしょくかん)と大臣の位を授けられ、藤原姓を賜わる。

十月十六日没(五十六歳)。 |

|

中臣鎌足(なかとみのかまたり)の長男定恵(じょうえ)が、

父の墓として十三重塔を建立したことに始まる

談山(たんざん)神社は大和多武峰(とうのみね)に建っている。

|

1 鎌足の誕生秘話 top

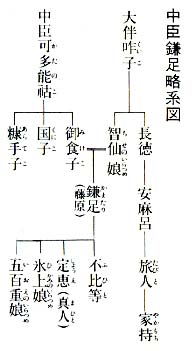

藤原鎌足(ふじわらのかまたり)、本姓は中臣連(なかとみのむらじ)。

小徳冠(しょうとくかん)御食子(みけこ)の長男で生母は大徳冠(だいとくかん)大伴咋子(おおとものくいこ)の娘智仙娘(ちせのいらつめ)、世に大伴夫人といわれる女性である。

咋子(くいこ)は家持四代の柤であるから、奈良時代の藤原氏と大伴氏は、政界では全く対蹠(たいしょ)的な立場を執って対峙(たいじ)したが、血縁的には意外に近かったのである。

だが藤原氏は、その大伴氏をはじめとする古代の雄族・名家を次々に政界から駆逐して、およそ十世紀以降、永く政権を独占するのであるが、永い日本歴史を通じてこれほど繁栄した氏族は他に見当たらない。

とすれば、藤原氏の氏祖となった中臣鎌足は、当然のことながら後世注視の的となり、その伝記には尾鰭(おひれ)が付き誇張が多くなる。

しかし、それはそれなりに意味のあることであり、彼の大物ぶりを示してもいる。

以下にそれらの点をも取り上げながら、フィクサーとしての鎌足の生涯をトレースしてみよう。 |

中臣鎌足画像

|

彼は推古(すいこ)天皇二十二年(六一四)、大和国高市(たけち)郡藤原の第(だい)に生まれた。

現在の奈良県高市(たかいち)郡明日香(あすか)村小原の地であり、現に鎌足生誕の伝承地が飛鳥坐(あすかにいます)神社から東方に数百メートル入った所にある。

後に藤原の氏を賜わったのは、この出生地に因(ちな)むのであるが、その出生地にしてからが、のっけから異説を抱えて彼の大物ぶりを伝えている。

『大鏡』(おおかがみ)によれば彼は常陸国(ひたちのくに)の生まれであるという。

鹿島神宮に参拝した人なら、神宮の手前、街はずれの一画に鎌足生誕の地という看板があるのに気付いた向きも少なくないであろう(鹿島町下生、鎌足神社)。

だが、これは恐らく事実ではない。 |

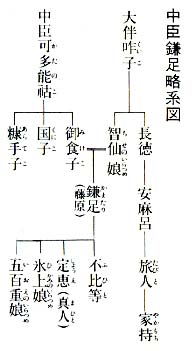

鎌足が活躍した飛鳥地方

|

藤原氏が奈良時代の中頃、平城京の東郊御蓋山麓(みかささんろく)に鹿島・香取(かとり)・枚岡(ひらおか)・比咩神(ひめのかみ)の四神を春日(かすが)神社の祭神つまり氏神(うじがみ)として祭り上げるようになってから後、鹿島との親密な関係を説明するために言い出されたことであろう。

そうはいっても、全く根も葉もない虚説とも言い切れない。

鎌足と鹿島とを媒介するのは神宮に充(あ)てられた神賎(しんせん)中臣部の存在である。

宮廷における神祇祭祀(じんぎさいし)を代々の職業とした中臣氏は、建国神話で活躍した建甕縋神(たけみかづちのかみ)を祀る鹿島神宮に元来縁故が深かったことは事実であるらしく、中臣氏配下の民である中臣部の一部が鹿島神宮の「賎民」として充てられていたのである。

後世、一代の英雄鎌足を、都(みやこ)生まれの貴公子ではなく、草深い東国の田舎(いなか)から風雲を望んで上京した立志伝中の人物とすることによって、その出世ぶりを一層強調しようとする心理が、彼の常陸出生説を生み出したのであろう。

このような次第であるから、ここではやはり鎌足を大和に生まれた、中臣氏の跡取り息子と判定しておく。

彼の生涯を叙述したものに『家伝』上がある。

これは彼の曾孫(ひまご)恵美押勝(えみのおしかつ、藤原仲麻呂)の手に成るもので、『日本書紀』に収める鎌足関係の記事とは、原史料を共有する姉妹関係の記事も少なくなく、かなり信用できる伝記である。

もっとも、そうは言っても一般に伝記類のもつ限界も当然あるが、それはそれなりにまた興味ある観察対象となる。

以下、『家伝』と『日本書紀』を主な材料として話を進めて行くことにする。

その『家伝』は、冒頭から我々を驚かせる。

彼は母の胎内(たいない)にあるときから、哭(な)き声が外に聞こえたばかりか、在胎期間は十有二ヵ月であったというのだ。

今日の常識では新生児が呱呱(ここ)の声を上げるのは初めて肺呼吸をするからであり、臍(へそ)の緒(お)を通して呼吸している胎児が声を出すことはあり得ないのだが、そのあり得ないことが彼の場合にはあった、と筆者は言いたいのだ。

在胎十有二ヵ月といえば、まさに牛や馬並みであり、空海(くうかい、弘法大師)についてもそんな話が伝えられていることが想い出される。

惣じて英雄・大物といわれる人々は、未熟児ではなく過熟児として生まれるものらしい。

だが、これも常識的にいえば母体が持たないであろう。

『家伝』はこのような逸話を次のように締め括(くく)る。

「外祖母(がいそぼ、大伴咋子の夫人)が夫人(鎌足の生母智仙娘)に語って曰(い)うには、あなたの子供の在胎月数は一般の人と異なっている。

だから非凡の子であって、将来きっとすぐれた手柄を立てるでしょう、と。

夫人は心中これを不思議なことと思った」というのである。

さらに

「将(まさ)に誕(う)まんとするや苦しむことなく、覚えずして安らかに生む」

ともあるが、これなども、『日本書紀』の聖徳太子生誕の件(くだり)、すなわち

「皇后、懐妊開胎(みこあれま)さむとする日に、禁中(みやのうち)に巡行(おわしま)して、諸司(つかさつかさ)を監察(み)たまふ。

馬官(うまのつかさ)に至りたまひて、乃ち廐(うまや)の戸に当りて、労(なや)みたまはずして忽(たちま)ちに産(あ)れませり」

に類した話で、英雄・偉人は安産型が多いということであろう。

鎌足伝はすでに太子伝の影響を受けているのかも知れない。

|

2 青年期と時代相 top

鎌足の幼児期について『家伝』はほとんど何も伝えていないが、やや長じてからは学を好み、博く書籍伝記を渉猟(しょうりょう)し、周(しゅう)の太公望(だいこうぼう)の撰と伝える兵法の古典『六韜』(りくとう)を読み、一度も反覆しないで、すらすらと暗誦(あんしょう)したと伝えている。

驚くべき強記であるが、同時に兵法書を得意としたというところが面白い。

詩歌・文学に沈潜することを許さぬ時代情況が窺(うかが)われるからである。

彼の父御食子(みけこ)がいつ亡くなったかは定かでないが、『家伝』によれば舒明(じょめい)朝(六二九~四一)の初年、彼は良家の子であることを理由に錦冠(きんかん)を授けられ、宗業(そうぎょう)つまり家代々の職業、後世風にいえば神祇伯(じんぎはく)を嗣(つ)ぐことを命じられたというから、二十歳になるやならずという若年で父を失ったものであろう。

だが、『日本書紀』によると彼は病と称して就任を固辞し、摂津(せっつ)の三島の別業(べつぎょう)に帰去し時勢を観望することにしたという。

『家伝』はそれを

|

明日香村小原の里の鎌足誕生の伝承地

|

“天性を自然の中で養い、あえて出世を求めない”と陶淵明(とうえんめい)ばりに説明しているが、真相は恐らく父御食子(みけこ)の後をその弟国子(くにこ)と争って敗れ、一時引退を余儀なくされたということであろう。

しかも、国子の次にはさらにその弟の糠手子(あらてこ)が宗業を嗣いだから、鎌足には以後当分の間、出番がめぐって来なかったわけで、失意の生活がしばらく続くことになる。

しかし、これが彼のためには良いこやしになったと思われる。

彼は煩悶(はんもん)し、思索し、勉学した。そして時世の推移を窺うのであった。

勉学といえば、これより先、飛鳥にいた頃の逸話が残っている。

それはこうだ。

当時、舒明天皇の寵幸(ちょうこう)の近臣蘇我入鹿(そがのいるか)の権勢は比(なら)びなきもので、その威令に靡(なび)かぬ者とてはなかったが、その入鹿も鎌足には常々一目を置いていた。

ある時、中国帰りの旻(みん)法師のところで周易(しゅうえき、易経)の講義があり、群公子(ぐんこうし)が集まったが、鎌足が後れて現われると、入鹿は座を立って対等の礼を払い一緒に座って講義を聴いた。

それを見た旻法師は講義の終わった後で、鎌足に

「吾(わ)が堂に入る者、宗我大郎(そがのたいろう、入鹿)に如(し)くはなし。

但し、公(鎌足)の神識奇相(しんしききそう)、実(まこと)に此人に勝(まさ)れり。願わくは深く自愛せよ」 と語ったという。 |

|

鎌足が入鹿より勝れているというのは、例の伝記類の常で問題にはならないが、鎌足が入鹿ともども学問の方面でも人並以上の秀才であったことだけは確かであろう。

しかも、当時の若き貴公子達が易を学んでいるところが面白いではないか。

鎌足が失意の境涯にあった時、彼は将来に思いをめぐらし、あれこれ思索を凝(こ)らしたであろうが、その時、かつて学んだ周易から示唆(しさ)を受けるところもあったであろう。

かくて三島の別業における隠棲(いんせい)時代は彼にとって将来の飛躍に備える跼蹐(きょくせき)の一時期と評することができよう。

さて、入鹿が鎌足に一目置いたといったが、『家伝』はその原因・理由を次のように述べる。

「その人と為(な)りは偉大であり優雅であり、風姿は特に秀れていた。前から看れば反っくり返っているようだし、後ろから見れば俯(うつむ)いているようであった。

ある人が語って言うには勇壮なる丈夫(ますらお)が二人、何時も公(鎌足)のお出かけに従っているようだ、と。

鎌足はこれを聞いて心中ひそかに自負したが、世の識者もまた彼に心を寄せた。

かくて彼の名誉は日々に弘まった」

と。十代で早くも頭角を顕(あらわ)したことが窺われるようだ。

さて、推古天皇亡き後、大臣(おおおみ)蘇我蝦夷(えみし)は聖徳太子の遺児山背大兄王(やましろのおおえのおう)を抑えて舒明天皇擁立を強行したが、舒明か亡くなると今度はその皇后を立てて皇極(こうぎょく)天皇とし、再度、山背大兄王の即位を妨げた。

舒明は在位中、百済宮(くだらのみや)と百済(くだら)大寺の造営を始めた他にはこれといった事績も残さず、大変影の薄い天皇であるが、裏を返せば、それだけ大臣蘇我氏の権勢が強大であったということであろう。

蘇我氏は天皇の人事を左右しただけではない。朝廷に仕える諸豪族の人事にも当然介入したと思われる。

鎌足もその被害者の一人であった。

当時の朝廷の政治の仕組みは諸氏族の族長すなわち氏上(うじのかみ)が一族を代表して朝廷に出仕し、各氏族固有世襲(せしゅう)の職業に就くというものであったから、氏上にならないことには政界に活躍する機会は得られない。

ところで、氏上の地位は一族の間で盥(たらい)回しされるのが例で、父子一系相続は皇位を含めて当時の慣例ではなかった。

したがって鎌足の場合でも、父のあと直(ただ)ちに彼が家職を嗣げるとは限らないのであるが、一族間で紛争がおこれば、その解決のために彼より強力な外部からの干渉が必要悪として要請されるであろう。

若い鎌足はここで叔父国子に敗れたのである。

それは蘇我大臣家の力を孰(いず)れの側が味方にしたかという問題に帰着する。

御食子(みけこ)・鎌足の父子はいずれも長子(ちょうし)であったから、鎌足には元来長子相続の志向が強かったことは間違いあるまいが、時代慣習はそうではなかった。

叔父たちが相続権を主張するのは当然であり、蘇我氏にしてみれば、このような紛争に介入して、有力氏族の内部分裂を助長しその勢力を弱めることは得策であった。

入鹿あたりにしてみれば、何となく煙たい存在である鎌足を抑える絶好のチャンスを利用しない手はない。

蘇我氏は国子、ついで糠手子(あらてこ)を支持して、鎌足の政界進出をできるだけ先へ延ばす算段であったのだ。

かくして鎌足は心ならずも一時の雌伏(しふく)を余儀なくされる。

被害者という所以(ゆえん)である。

3 上宮王家(じょうぐうおうけ)の滅亡

top

鎌足が蘇我大臣家を快く思わなかったのには、他にも原因があった。

長子一系相続を妨げた蘇我大臣家そのものは、入鹿まですでに四代にわたって一系相続を実現して(稲目(いなめ)―馬子(うまこ)―蝦夷(えみし)―入鹿(いるか))、一族に威令を施していたからである。

さて皇極女帝の二年(六四一)十月、大臣蝦夷は病のため子の入鹿にその地位を譲った。

『日本書紀』はこれを私的な行為とみなして入鹿の大臣就任を否認し私擬(しぎ)大臣としているが、入鹿が父の権勢を継承し、その果断な人柄と相俟(あいま)って父以上の実力を持ったことは紛れもない。 |

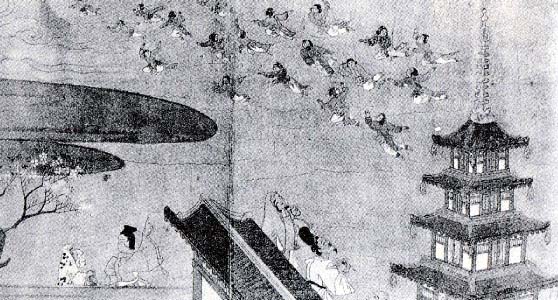

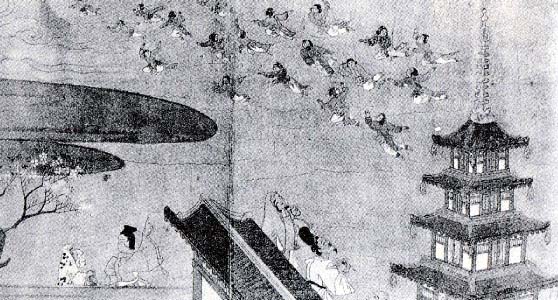

上宮王家昇天の図(聖徳太子絵伝)

|

彼はかねがね、山背大兄王が皇位問題の持ち上がるたびごとに蘇我氏に楯突(たてつ)くことを不快に思っていたが、このたび自らが大臣となるに及んで、断固これが排除を決意するのであった。

彼は翌十一月、将兵を派遣して斑鳩宮(いかるがのみや)を急襲させた。

山背大兄王は一旦(いったん)は宮を焼いて生駒(いこま)山に逃れたが、妻妾子弟(さいしょうしてい)を含む一行の姿を人に見られてしまっては最早、万事休す。

彼は斑鳩寺に戻り妻妾子弟とともに自経(じけい)して果てた。

世にいわゆる上宮王家(じょうぐうおうけ)の滅亡である。

これより先、生駒山中で王の側近が、

「山背国の深草屯倉(ふかくさのみやけ)まで逃れ、そこから馬で東国に赴(おもむ)き、乳部(みぶ、王家の私有民)を中核とする軍隊を編成し取って返して戦えば必勝は疑いなし」

と説いたが、山背大兄王は

「自分一身のために多くの人命を失うことは本意でない、わが身を入鹿に与えて人命を救うのもまた丈夫なるかな。」

といって誘説を退けたと『日本書紀』はいう。

だが、これまでに、皇位に恋々(れんれん)とし紛争まで起こした実績を持つ山背大兄王である。

『日本書紀』のいうように綺麗事(きれいごと)で悟(さと)り澄(す)ましたとは信じ難い。

恐らくは逃れられぬ情況に絶望して死を選ばざるを得なかったのではないか。

そう思って攻撃軍の将軍を見ると、その中に 倭馬飼首(やまとのうまかいのおびと)の名を見出す。

彼は当然ながらお手のものの騎馬軍団を率いていたに違いない。

とすると、山背大兄王が足手まといの妻、妾子、弟を引き連れ、乗馬もなしで深草屯倉まで十里あまり(四十五キロメートルほど)を逃げおおせることは不可能である。

ここらあたりを勘案して山背大兄王はついに脱出行(こう)を断念し、我(われ)と我(わ)が生命(いのち)を絶ったというのが真相に近いと思われる。

こうして入鹿は将来の禍根(かこん)を一挙に除き去ったのであるが、これを聞いた父の蝦夷は入鹿の愚行に怒り、また自家の将来を憂慮(ゆうりょ)したが、入鹿は

「已(すで)に骨膜(こつこう、かたい魚の骨)を除く。方(まさ)に後悔(こうかい)することなし」

と言って平然としていたという。

蝦夷の不安は的中した。

というのは、これを機に、蘇我大臣家に対する不満や反感が急速に結晶する気配を見せたからである。

但し、結晶には核が必要だ。その核になったのが、本稿の主人公中臣鎌足その人である。

いよいよ彼の出番がやって来たのである。

だが、核になるにはさらにその前提となる下工作が必要だ。

次に鎌足の雌伏(しふく)時代の動静を紹介する所以である。

4 中大兄皇子と相知る top

鎌足が三島で失意の日々を過ごしているうちに舒明天皇が亡くなり、皇后宝皇女が後を承けて皇極天皇となったが、蘇我大臣家の権勢はいよいよ高く、彼の大臣家に対する反感もますます暮った。

たまたまその頃、女帝の弟で脚病を患(わずら)った軽皇子(かるのみこ)は朝廷への出仕を控えて自邸に引き籠(こ)もっていた。

かねてより皇子と親しかった鎌足は早速その宮殿に参上侍宿(じじゅく)し、夜通し語り合って意気大いに投合した。

皇子は鎌足の人格にすっかり惚(ほ)れ込み、寵妃阿倍(あへ)氏に命じて鎌足の身の回りの世話をさせ、それこそ痒(かゆ)い所に手が届く至れり尽くせりの厚遇を与えたので、これに感激した鎌足は皇子に仕える舎人(とねり)にひそかに語った。

「殊(こと)に厚恩を蒙(こうむ)ること、良(まこと)に望む所に過ぎたり。

豈(あに)、汝(なんじ)が君(軽皇子)をして帝皇たらしむること无(な)けむ耶(や)」と。

つまり、『軽皇子を将来きっと天皇にして差し上げずにはおきませんよ』と囁(ささや)いたのである。

舎人がすぐさまこれを皇子に報告したことはいうまでもない。 |

中大兄皇子と蘇我氏打倒の密談をする鎌足(多武峰縁起絵巻)

|

いや、そうすることを計算して、わざと本人には語らなかったのであろう。

直接話しだのでは諂(へつら)うようで効果は薄い。間接に耳に入ってこそ真実味が増すというものである。

鎌足の狙いは的中し、皇子はこれを聞いて大いに悦(よろこ)んだという。

さて、こうして軽皇子の心を掴(つか)んではみたものの、よくよくその人物を観察すると、共に大事を謀(はか)る器(うつわ)でないことがわかって来た。

そこで鎌足はさらに皇族の中を眺め渡して、中大兄皇子に白羽(しらは)の失を立てた。

中大兄こそ共に蘇我大臣家打倒という大事を謀るにふさわしい人材であると狙いを付けたのだが、いざとなると中大兄に拝謁(はいえつ)し心中深く思う所を述べる機会がなかなか得られそうにない。

そこで一計を案じた鎌足は、中大兄の蹴鞠(けまり)の庭に出かけ、たまたま脱げ落ちた皇子の皮鞋(かわぐつ)を素早く拾い、跪(ひざまづ)いて奉った。

不意のことではあったが、中大兄もまた跪き敬(つつし)んでこれを受け取った。

これがきっかけで二人は以後、百年の知己のような交際を始め、お互いに心中を包み隠さず打ち明ける仲になったという。

だが、中臣家の嫡系鎌足ともあろうものが、このような工作をしなくては皇子に面謁できないほど身分が低かったとは思えない。

これより先、朝鮮にこれと似た説話があり、名君と賢相の出遇いを劇的に語っているので、二人の出遇いは『日本書紀』の編者がそれを下敷きにして語り出したものかも知れない。

ともかく、鎌足はそれほど身分が低かったとは思われない。

そのことは彼がすでに中大兄の叔父軽皇子と親密な間柄であったことからも容易に察しがつく。

中大兄と鎌足との仲は、鎌足がその気になりさえすれば容易に成立する底(てい)のものであった、というのが真実であろう。

ここに反蘇我(大臣家)勢力の核となる中大兄皇子と中臣鎌足の提携が成ったが、その時期は六四三年の上宮王家滅亡事件の直後とみるのが妥当であろう。

それはともかく、二人がこのような仲となると、却って周囲の眼が気になってくる。

あまりにも頻繁に皇子の御殿に出入りすることは慎まなければならないと考えた鎌足は、飛鳥川の上流南淵(みなみぶち)の里で儒教を講ずる南淵請安(しょうあん)の所へ中大兄とともに通学することとし、その往復の途すがら肩(かた)を並べてひそかに計画をめぐらし、事ごとに意見の一致をみたという。

そこで具体的なクーデター計画が練られたことは想像に難くない。 |

飛鳥川の上流にある南淵請安の墓

|

5 クーデターの与党作り top

計画の盟主に中大兄皇子を仰ぐこととした鎌足は、次に具体的な与党作りに取りかかった。

先ず計画を支持する有力豪族を引き入れなければならない。

そこで眼を着けたのが蘇我氏の一族でありながら入鹿と険悪な間柄であった倉山田(くらやまだ)石川麻呂(いしかわまろ)だ。

彼は入鹿のいとこであるが、蘇我氏の中では倉庫関係の職務を分担した蘇我倉臣(そがのくらのおみ)氏という有力分子で、本家である大臣家に並々ならぬ対抗心を抱いていた。

その上、人となりは剛毅果敢(ごうきかかん)で威望も高いところから、鎌足は石川麻呂こそ背後勢力として頼み甲斐のある人物と睨(にら)んだ。

そこで彼は中大兄に石川麻呂と婚姻関係を結び、然(しか)る後に心中の大事を打ち明ければ必ずその同窓と協力を得られるであろうと説いた。 |

|

鎌足は中大兄の同意を取り付けるとすぐさま石川麻呂の所にとんだ。

縁談申し入れに驚喜した石川麻呂は直ちに長女を納(い)れて妃(きさき)とすることを快諾した。

ところが、輿入れの直前になって石川麻呂の異母弟武蔵(むさし、一名日向(ひむか))が彼女を盜んで姿を晦ましてしまった。

石川麻呂の愁い顔を心配した次女の造媛(みやっこひめ、遠智の娘)が自ら申し出て中大兄に嫁ぐことになってその場はおさまっだが、事の次第を知って中大兄は激怒し、武蔵を誅殺しようとした。

しかし、鎌足はこれを固く諌めた。

すでに天下の大事を決意した以上、どうして家中の小事に腹を立てたりするのですか、大事の前の小事ですよ、ここは一つじっと怺(こら)えて下さい、と。

こうして、中大兄皇子に自重を求め、石川麻呂の窮境を救った鎌足は、さらには女盗人武蔵にも恩を売ったことになる。

後年、武蔵を利用することになるとは、神ならぬ身の知る由もなかったが、ともかく、当面事態を円くおさめた鎌足の手腕は並みのものではなかった。

彼のフィクサーぶりが示された最初の例といってよかろう。

このような経緯で中大兄の舅(しゅうと)となった石川麻呂はそれこそ誠心誠意これに奉仕したから、あとは折をみて秘策を打ち明け彼の同意を取り付けさえすればよいこととなった。

石川麻呂の抱き込みに成功した鎌足は、おもむろに説得に取りかかった。

「入鹿の暴虐は人も神もひとしく憎(にく)むところです。

もし彼と一緒になって悪事を働くなら、必ず蘇我氏全体の滅亡を招くでありましょう。

どうかここらあたりをよくよくご考慮下さい」

と述べて、大臣家と心中するの愚を避けるよう勧めた。

蘇我氏の内部分裂をはかったのである。

石川麻呂は説得に応じ、いざという時には協力することを約束した。

客観的にみれば、石川麻呂は覚えず徐々に深みに嵌(は)められて行くのであった。

いよいよ実力行使を具体的に決意し計画する段階になって、中大兄には一抹(いちまつ)の不安が萌(きざ)した。

これは皇極女帝には母子の情として事前に打ち明けたいが、 それでは失敗の恐れなしとしない。

さりとて、不意に実行すれば母帝を驚かせることになる。

臣として天皇に事を秘し、子として母を驚かせるのは忠義に叶(かな)わないというのである。

中大兄は鎌足に意見を求めた。

鎌足の答えはこうだ。

「臣子(中大兄は女帝の臣にして且(かつ)、子である)の行は、ただ忠と孝とのみであります。

忠孝の道は国を安全にし皇室を盛んにするものです。

もし天皇政治の基本・大本を駄目(だめ)にしてしまったなら、不忠・不孝これにまさるものはありますまい」と。

つまり、蘇我大臣家打倒の企てが水泡に帰するようなことになれば、皇室もただではすまないのでありますから、ここは何としても秘密は絶対に守らなければならず、私情に溺れることは許されないというのである。

中大兄はこの一言に納得し、「吾(わ)が成敗は汝(なんじ)にあり、汝宜(よろ)しく努力すべし」といって、いっさいを鎌足に委(ゆだ)ねたのである。

そこで鎌足は、佐伯連子麻呂(さえきのむらじこまろ)と葛城稚犬養連(かつらぎのわかいぬかいのむらじ)網田(あみだ)の二人を皇子に薦(すす)めて、クーデター実行の手足とした。

佐伯氏は大伴氏の一族で世に隠れなき武門の家、大養氏もまた古くより皇居の門衛に当たる武の家柄であり、二人とも武勇の士として知られていた。

もう一人、海犬養連(あまのいぬかいのむらじ)勝麻呂(かちまろ)なる人物が仲間に加えられたが、その間の事情は知られていない。

ともあれ、クーデター計画は、中大兄皇子と中臣鎌足において立案され、これに蘇我倉山田石川麻呂・佐伯連子麻呂・葛城稚犬養連網田・海犬養連勝麻呂の四人を加えるだけで遂行されることとなった。

与党が余りにも少ない気がしないつもないが、計画は隠密を要するから、与党を増やせばそれだけ秘密漏洩(ろうえい)の危険も大きくなる。

大臣蝦夷(えみし)・入鹿(いるか)父子さえ倒せば情況は急転直下一変するものと計算してのことであった。

6 蘇我大臣家の滅亡 top

上宮王家を滅ぼした入鹿は、人々の憎しみが自家に集中してくることを感じないわけには行かなかった。

身の危険を感じた彼ら父子は自邸の防備を固め、出入りには五十人の兵士を従えるという厳戒体制をとったという。

だから鎌足にしてもクーデター実行の機会を狙っていたのだが、なかなかチャンスに恵まれなかった。

ところが皇極天皇四年(大化元年、六四五)六月、たまたま好機が訪れた。それは朝鮮三国つまり高麗(こま)・百済(くだら)・新羅(しらぎ)いわゆる三韓の使者の来朝である。

これらの使者が入朝すれば必ず朝廷において朝貢(ちょうこう)の儀式が天皇臨席のもとに行なわれることになるが、終了後、貢献物は天皇をはじめ朝廷を構成する豪族の間で適宜配分される。

その時、出席していないとあるいは欠席裁判で損をするかも知れない。

普段は身辺を警戒して滅多なことでは公式の場に出て来ない入鹿も、この時だけは欲も絡(から)んでのこのことやって来るに違いない。

このチャンスを逃したら、当分見込みはない、そう判断した鎌足は中大兄に計画の実行を進言した。

そこで皇子は近く三韓朝貢の儀が行なわれるというニュースを流して人々を信用させ、その上で舅の石川麻呂にそっと計画を打ち明けるのだった。

「三韓進調の日には必ずあなたにその上表文を読んでいただきます」と。

その上で入鹿の隙を衝いて不意に斬りつける段取りを告げると、石川麻呂は承知した。

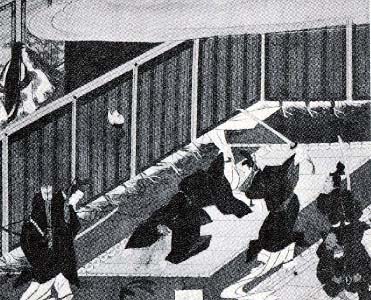

かくて、実行の当日、皇極天皇四年六月十二日の朝がやって来た。

女帝が正殿(せいでん)の玉座(ぎょくざ)に着き、その傍らには蘇我氏を母にもつ古人大兄(ふるひとのおおえ)皇子が控えた。 |

蘇我入鹿暗殺の場所とされる伝飛鳥板蓋(いたぶき)宮跡

|

入鹿が姿を現わせば直ちに儀式は始まるのだが、なかなかやって来ない。

舎人を遣わして急ぎ喚ばせると、入鹿は立ち上がって履(くつ)をはこうとするが、慌てているせいかうまくはけず、履が三回も空回りする始末で、縁起を担いだ入鹿は帰宅しようとしたが、舎人が重ねて喚ぶので、渋々御前にやって来た。

獲物はついに絶好の猟場にその姿を出したのである。

見れば入鹿は丸腰だ。全く無防備なのだ。

鎌足はかねてより、入鹿が猜疑心の強い男で昼夜を間わず剣を持っていることを知っていた。

それだけではない。入鹿が相当の腕前であることもよく承知していた。

そこで、宮中に仕える俳優(わざおぎ)に言い含めて入鹿の剣を言葉巧みに解(と)かせてしまったのだ。 |

入鹿の履(くつ)が空回りしている図(多武峰縁起絵巻)

|

騙(だま)されるとも知らず入鹿は、笑って佩刀(はいとう)を取り俳優に預け、参入して座に着いたという次第である。

俳優は江戸城の御数寄屋坊主(おすきやぼうず)のようなもので、宮廷に出仕する豪族達の面倒をみたのであろうが、その俳優をどうやって抱き込んだかはわからない。

まさか暗殺計画をほのめかしたりはしないであろう。

俳優に入鹿の剣を取り上げるよう説得した鎌足の話術は、当の俳優以上ということになるかも知れないのである。

いよいよ儀式が始まり、石川麻呂が上表文を読み出した。

そこで、中大兄は皇居の諸門を衛兵(えいへい)に命じて一斉に閉鎖させ、内外の交通を遮断した上で、衛兵を一箇所に集めて御馳走(ごちそう)を与えた。

こうしておけば入鹿が逃げ出そうにも鍵が開かないであろう。

かくて、中大兄自身、長槍(ながやり)を手に取って宮殿の側に隠れ、鎌足は弓矢を持って援護射撃の態勢をとった。

一方、海犬養連勝麻呂に命じ佐伯連子麻呂と葛城稚犬養連網田とに剣を授け「頑張って一撃の下(もと)に打ち殺せ」と激励させた。

もっとも、勝麻呂の名は『家伝』には見えず、剣を授けて激励したのは鎌足自身であったという。

勝麻呂の役割がこれ以外にないというのも不自然で、あるいは『家伝』の方が正しいのかも知れないが、そうであるとすれば、鎌足の役割は更に大きくなる。

子麻呂らは昂(たか)まる気持ちを鎮(しず)めるため飯を食うが、咽喉を通らない。

そこで飯に水をかけて呑み込んだが、極度の興奮で胃の腑(ふ)は収縮し、たちまち吐(は)き出してしまった。

これを見た鎌足は叱咤(しった)激励、というよりは怒鳴り付けるのであった。

二人はやっと落ち着きを取戻した。

そうこうしているうちに、上表文も次第に残り少なくなって行く。

石川麻呂は、子麻呂らがかねての手筈(てはず)通りに飛び出して来る気配が一向に見えないので気が気ではない。

緊張のあまり流汗(りゅうかん)三斗の思いで、声は乱れ手はわななく始末。

これを怪しんだ入鹿が訳を訊(き)くと、石川麻呂は、

「御前近くに侍(はべ)って思わず汗が流れます」

とかわしたが、石川麻呂ほどの人なら天皇の近くに侍ることは珍しくない筈で、これでは言い訳にならない。

中大兄は子麻呂らが入鹿の威光に畏(おそ)れをなし尻込みしているのを見て、「やあ!」と大声を発した。

これにつられるように子麻呂らと共にいきなり飛び出し、剣を褌(ふる)って入鹿の頭と肩に斬りつけた。

入鹿が驚いて起ち上がったところ、子麻呂が更にその片足に斬りつけた。

入鹿は転がるようにして玉座にすがりつき、

「私に何の罪があるというのでしょう。どうか明らかにして下さい」と嘆願するのであった。

何も知らない女帝はわが子中大兄に訳を訊ねるが、中大兄が、

「鞍作(くらつくり、入鹿の別名)は上宮王家を滅ぼし、更には皇位をも傾けんとしております。

天孫を鞍作に代えることは許されません」

と申し上げると、あらかた事情を察した女帝は黙って奥へ入ってしまった。

天皇の暗黙の承認が得られたので、子麻呂・網田はついに入鹿にとどめを刺した。

一代の豪傑入鹿にしてはあまりにもあっけない最期(さいご)であった。

ところで、ここでこの次第をいま一度振り返って、大事の場で鎌足が何をやったかを再確認してみよう。

その一は、俳優をして入鹿の剣を解かせたこと、

その二は、弓矢を持って中大兄を援護する手筈をとったこと、

その三は、子麻呂らに剣を授けて入鹿殺害を指示したこと、

その四は、興奮した子麻呂らを叱咤したこと、である。

それから先は中大兄や子麻呂らがかねての筋書き通りに事を運んでいるのであって、鎌足の関与するところではなかった。

つまり、鎌足の役割は筋書きを作り、各自の役割分担を定めるところまでで、それから先には全く及んでいない。

あとは当事者の実行を俟(ま)つばかりであった。

彼はその手を血に染めることはなかったのである。

ここらあたりに鎌足の面目の一端を窺うことができる。

入鹿を討っても、その父蝦夷大臣は健在である。

また累代(るいだい)蘇我氏の羽翼(うよく)となった東漢氏(やまとのあやうじ)も、一族を糾合し武装して蝦夷援護の軍陣を設けようとしていた。

そこで、中大兄は飛島川を隔てて甘橿丘(あまかしのおか)の蘇我邸と対峙する場所にある法興寺(ほうこうじ、飛鳥寺)に入り、ここを城として敵に備えた。

かつて蝦夷の父馬子(うまこ)の建立した法興寺が、今や蘇我氏討滅軍の本陣となったのである。

蝦夷にとって、これは一個の皮肉な運命という以上に不吉な前兆と思われたに違いない。

法興寺に入った中大兄の許には諸皇子をはじめ諸豪族が続々と参集し、その勢いは当たるべがらざるものがあったからである。

この形勢を丘上から観望する蘇我氏側に動揺が起こったことは想像に難くない。

中大兄は戦いの犠牲を少なくするため、敵の分裂を策し、巨勢臣徳陀(こせのおみとこだ)を遣わして順逆の理を説かせた。 |

蘇我氏の館があった甘橿丘(あまがしのおか)

今も開発されずに大和三山と同様に、残っている。

|

すると、蘇我の一族高向臣(たかむくのおみ)国押(くにおし)は漢氏らに、

「吾君大郎(わがきみたろう、入鹿)は既(すで)に誅殺(ちゅうさつ)され、大臣もまた今日明日にも誅されることは間違いない。

とすれば一体誰のために空しく戦って皆殺しにされようというのか(馬鹿馬鹿しい)」

と語り、やにわに剣を捨て弓を折ってその場を立ち去って行った。

これがきっかけとなって、蘇我氏の与党はあっという間に四散(しさん)してしまい、今や蝦夷は裸(はだか)同然、孤立無援に陥った。

翌十三日、自殺に先立って蝦夷は、家にあった『天皇記』(すめらみことのふみ)『国記』(くにつふみ)や珍宝の類をことごとく焼き棄てたが、船史恵尺(ふねのふみとえさか)が素早く『国記』を取り出して中大兄にたてまつったという。

蝦夷の行為を見ると、戦国の武将松永久秀(まつながひさひで)が織田信長の手に渡るのが口惜しいとて名物平蜘蛛(ひらぐも)の茶釜(ちゃがま)を打ち毀(こわ)した故事が想い合わされる。

いずれにしても、蝦夷は狭量の小人物であったのである。

こうして、一世紀あまり政界に君臨した蘇我大臣家は滅亡した。

ところで、上宮王家襲撃の将軍で入鹿の腹心でもあった巨勢臣徳陀をこのたび蘇我氏支持勢力切り崩しの使者としたのは、果たして中大兄の発案であろうか。 |

入鹿の最期(多武峰縁起絵巻)

|

『日本書紀』も『家伝』も中大兄が徳陀を遣わしたと記すが、これまでの経緯を見れば、これも鎌足の差し金であろうことは、およそ察しがつくというものだ。

入鹿誅殺の事実を前にして徳陀は身の危険を感じたに違いない。

そこに付け込んで、ひょっとすれば激昂した相手に殺されるかも知れない大役を徳陀に押し付けたのは、鎌足の策謀と見てよいと思う。

徳陀は、それで免罪符(めんざいふ)が得られるならと、一も二もなく承諾したのであろう。

人の弱味をとことん活用する、そんな老獪(ろうかい)さを鎌足に見るのは私だけであろうか。

「家伝」は、蘇我氏滅亡後のこととして、次の一文を載せる。

「中大兄(なかのおおえ)嘆(たん)じて曰(いわ)く、

“絶えたる綱さらに振るい、頽(すた)れたる運復(ま)た興るは、実に公の力なり”と。

大臣(鎌足)曰く、

“これ聖徳に依るなり。臣が功に非(あら)ず”と。

衆咸(みな)その自ら伐(ほこ)らざるに服す」と。

|

さすがに『日本書紀』にはこれはないが、ともかく、彼がクーデターの実行に当たり功績第一とされたことは事実であろう。

7 新政権の発足 top

蝦夷(えみし)が自殺して大臣家が倒れると、女帝はこれを機に皇位をわが子中大兄皇子に伝えようと思い立った。

譲位ということは日本史上これまでになかったことだが、元々女帝の即位ということが、然(しか)るべき男帝の出現までの中継ぎの意昧しか持たないものであってみれば、只今眼前に於て入鹿を倒し、蝦夷を自殺に追い込み、実力で政権を奪回した中大兄に位を譲るうと思うのは当然であろう。

中大兄はすぐさま鎌足に相談を持ちかけた。

鎌足はかつて、軽皇子の恩遇(おんぐう)に感激し皇子を必ず天皇にして差し上げると言ったことを想い出していた。

そこで、次のように答えた。

「古人大兄(ふるひとのおおえ)は殿下の兄であり、軽皇子は殿下の叔父でいらっしゃる。

只今、古人大兄がおいでになるのに、それを差し措いて殿下が皇位にお即きになれば、人の弟として恭(つつ)しみ遜(したが)う心に違うことになるでしょう。

(だからといって蘇我氏の血を引く古人大兄を立てるのは勿論賛成できません)。

ここは一旦叔父に当たる軽皇子を立てて天皇とし、もって人々のねがいに応えたならば、八方円くおさまって宜しいのではないでしょうか」と。

中大兄はこの意見を容れ、ひそかに奏聞して軽皇子を薦(すす)めたので、その日のうちに譲位のことが決まり、ここに孝徳天皇の誕生を見たのである。

なお、軽皇子は一旦は古人大兄皇子に譲ったが、古人大兄皇子は後ろ楯を失って身の危険を感じていたから、これを辞退し法興寺で出家し、吉野に隠棲することを願い出ている。

ここにおいて、鎌足は軽皇子への先約を見事に果たすと同時に、忌避すべき古人大兄を自発的に退隠させることに成功したのである。 |

|

即日、百官が参列して即位礼が挙行され、女帝に皇祖母尊(すめみおやのみこと)の敬称をたてまつり、中大兄を皇太子に立て、阿倍臣内麻呂(あへのおみうちまろ)を左大臣、蘇我倉山田石川麻呂を右大臣とし、大錦冠(だいきんかん)を鎌足に授けて内臣に任じ、僧旻(みん)・高向史玄理(たかむこのふひとげんり)を国博士(くにのはかせ)として、新政府の中枢を固めた。

六月十四日は日本史上まれに見る「長い一日」であった。

ここで鎌足が任命された内臣とはどのような官職であろうか。

『日本書紀』は該当条に

「中臣鎌子連(なかとみのかまこのむらじ)、至忠(いさお)の誠(まこと)を懐(いだ)き、宰臣(まつりごとのまえつきみ)の勢に拠りて、官司(つかさつかさ)の上に処(お)り。

故(かれ)、進め退け廃(や)め置くこと、計(はかりごと)従(したが)われ事立つ。

(鎌足は忠誠心をもち、大臣の勢により、官司の上に立っている。それ故、政治の切り盛りをすると、計画は人々によって守られ、物事はきちんときまった)」 |

と述べ、『家伝』は、

「軍国の機要、公の処分に任す」という。内臣とは帷幄(いあく)にあって国政の枢機に与るポストというものらしい。

中国・朝鮮の例を見ても、また鎌足の孫房前(ふささき)が内臣となった時の詔(みことのり)「内外を計会(けいかい)し、勅に准(じゅん)じて施行し、帝業を輔翼(ほよく)し、永く国家を寧(やす)んずべし」から考えても、隠然として国政を動かす影の総理といった感がある。

すなわち表向きの政府首脳である左右の大臣に対して、内臣は帷幄の参謀とでもいうべき存在であった。

これまでの彼の政治的経歴からしても、これは彼にふさわしい役職であったといえよう。

今後とも彼は滅多なことでは政治の表面に出て来ることはなかった。

『日本書紀』も『家伝』もその後しばらくの間、彼の具体的行動を語ることはない。

ただ、『家伝』が

「大臣、林藪(りんそう)を訪(たず)ね求め、仄陋(そくろう)を捜(さが)し揚(あ)げ、人其(そ)の官を得、野(や)に遺材(いざい)なし。所以(ゆえ)に九官克(よ)く序(つい)で、五品威諧(みなととの)う」

と言っているのは、鎌足が官僚の人事に大きな影響力を行使したことを物語っている。

彼は人事を通じて徐々に権力を官僚社会に浸透させて行ったのである。

天皇と皇太子の双方から信頼され、事ごとにその諮問を受ける彼は、大臣以上の実力の持ち主であり、事実上の宰相と評してもよいのだが、彼自身はその家柄から来る限界をわきまえ、決して表に立とうとはしなかった。

8 斉明天皇の重祚(ちょうそ) top

孝徳天皇の白雉(はくち)四年(六五三)、皇太子中大兄は難波(なにわ)から飛鳥への還都を奏請(そうせい)したが天皇の容れるところとならないと見るや、皇祖母尊(すめみおやのみこと)・間人(はしひと)皇后(中大兄の実妹)・皇太子の弟(大海人)以下百官を率いてさっさと飛鳥へ引き揚げてしまった。

天皇と皇太子の双方から信任を得ていた鎌足は、この間どのように身を処したであろうか。

結論を言ってしまえば、難波には天皇の側近しか残留しなかったから、彼も天皇を捨てて飛鳥へ去ったものと思われる。

彼は元々、孝徳の政治能力を買っていたわけではない。

天皇と皇太子の疎隔が目立つにつれて鎌足も天皇から離れるようになったらしい。

俗説に彼の長子定恵(じょうえ)は孝徳の実子であるという。

もしこれが事実なら、同年の遣唐使に随って定恵が入唐したのは、孝徳との関係を清算して中大兄に密着しようという鎌足の利害打算の結果と言えるかも知れない。

ここらあたりの判断は鎌足ならではのものであろう。

中大兄に捨てられ、皇后にも逃げられた孝徳は、翌年の冬十月難波宮に崩じた。見舞いに訪れた皇太子は皇祖母尊を奉じて正式に飛鳥へ還(かえ)った。

その直前に鎌足はこれまでの功績により紫冠を授けられたが、これが天皇の意思によるものでないことは明らかである。

こうして中大兄・鎌足体制は出来上がった。

さて、孝徳の後には先帝皇極すなわち皇祖母尊が再度皇位に即いた。

日本では珍しい重祚(ちょうそ)の初例である。

中大兄はこれまで通り皇太子として悉(ことごと)く庶務を委任されたが、彼は事ごとに鎌足に諮(はか)って決定し、然(しか)る後これを施行したという。

聖徳太子以来、皇太子執政が慣例化し、そのため孝徳と中大兄が政権をめぐって対立したともいわれるが、中大兄は執政権を保持するため実母の重祚を願ったのであろう。

あるいはこれも鎌足の進言によったのかも知れない。中大兄政権は安定し、鎌足は功により大紫冠を授けられ、封(ふう)五千戸を加えられ、前後一万五千戸を賜わった。

この数は令(りょう)制の三百里(郷=ごう)の戸数に相当する。

十世紀の統計で大和国が士五郡八十九郷に過ぎないことを思えば、鎌足への優待ぶりが窺われるであろう。

斉明(さいめい)朝では有間(ありま)皇子の謀叛(むほん)未遂事件と阿倍比羅夫(あへのひらふ)の蝦夷征討くらいが大きな出来事で、大体において政情は安定していた。

勿論、改新の目標を達成するには、なお多くの努力を必要としたが、それは短時日に出来ることではなかった。

不断(ふだん)の弛まぬ前進が続けられていたのである。

そんな折も折、朝鮮半島の友邦百済(くだら)が唐・新羅の奇襲を受け、義慈(ぎじ)王以下が擒(とりこ)として拉致(らち)されるという事件が勃発(ぼっぱつ)した。

斉明天皇六年(六六〇)七月のことであった。

知らせを受けた女帝は十二月には難波に赴き、翌年正月瀬戸内海を一路九州に向かった。

しかしその年の七月女帝は朝倉橘(あさくらのたちばな)広庭宮(ひろにわのみや、福岡県朝倉郡朝倉町山田)に崩じ、皇太子が喪服を着たまま称制(しょうせい)することとなり、女帝の亡骸(なきがら)は飛鳥へ送り還(かえ)され、殯葬(もがり)の儀が執(と)り行なわれた。

称制二年(六六三)八月、わが救援軍は白村江(はくすきのえ)に唐の水軍と戦って敗れ百済は完全に覆滅した。

この間、鎌足はどのような行動をとったのか、史料は何も伝えていない。

ただ、『家伝』に女帝の聖体不念に際し神祇(じんぎ)に祈祷(きとう)し、三宝(仏)に依って長寿を求めたということが見え、彼の信仰の一端が偲ばれる。彼は女帝母子の信頼に応えてそれこそ全身全霊を捧げて奉仕したと見てよかろう。

これも『家伝』のことだから頭から信用する訳にも行くまいが、九州にあった中大兄が侍臣に語った言葉というのを紹介しておこう。

「伝え聞く、大唐(だいとう)に魏徴(ぎちょう、太宗の功臣)あり、高麗に蓋金(こうこん、栄留王を弑(しい)して宝蔵王を立てた権臣)あり、百済に善仲(ぜんちゅう)あり、新羅に庚淳(ゆじゅん、三国統一の功臣)あり。

各(おのおの) 一方を守り、名は万里(ばんり)に振るう。

此(これ)皆当土の俊傑にして智略人に過ぐ、此(こ)の数子を以て、朕(ちん)が内臣に比するに、当(まさ)に胯下(こか)に出ずべし。

何ぞ抗衡(こうこう)するを得ん」と。

これら史上著名な賢臣達も鎌足の比ではないというのだ。

斉明崩後、中大兄の信頼はいよいよ厚くなったようである。

9 天智天皇と鎌足 top

白村江敗戦後は戦後処理に忙殺された二人であった。

先ず、唐・新羅が勝利の余勢を駆(か)っていつ押し寄せて来るやも測られず、そのため国防を強化する必要が痛感された。

大宰府政庁の南遷(なんせん)、水城(みずき)および諸城の築造、烽火(ほうか)台の設置、防人(さきもり)の配備などの対策が矢継ぎ早に講じられた。

また、これまで四半世紀にわたって政治を指導して来た中大兄の責任を問う動きもあったであろう。

その対策としては、私有民の一部復活と下級冠位の増補、氏上制の整備などを実施した。

幸いにも、朝鮮半島において唐・新羅の対立が激化したため、日本侵略の虞(おそれ)はなくなり、やがて国内政治も安定を見せて来た。

このような情勢を見澄ました中大兄は袮制六年目(六六七)の三月、都を飛鳥から近江(おうみ)に遷(うつ)し、翌年正月、大津宮で正式に即位して天智天皇となった。

しかし遷都には人民の反対も多く、放火事件が頻発したと『日本書紀』は伝える。

だが『家伝』にはそのようなことはいっさい見えず、中大兄と鎌足の親密な関係と天下の太平とを謳歌(おうか)してやまない。

一体彼は何をしていたのであろうか。

天智即位の年の夏のことであった。一日天智は琵琶湖畔の浜楼(ひんろう)に酒宴を催した。

ところが宴酣(たけなわ)なる時、皇太弟大海人(おおあま)皇子(のちの天武天皇)がやにわに長槍を振るって楼の敷板を刺し貫くという事件がおこったのである。

色を失って激怒した天智は大海人を殺害しようとしたが、この時鎌足が固くこれを諌めたので、天智も纔(にわ)かに思い留まった。

大海人はかねてより鎌足が厚遇されることを妬んでいたが、これを機に以後鎌足に親しみ、これを尊重するようになった。 |

大津宮北方の比叡山より琵琶湖を望む

|

後年、壬申(じんしん)の乱の勃発に際して吉野を脱出し東国に赴いた大海人は、もし鎌足が生きていてくれたなら、こんな困苦に遇わなくてすんだものを、と歎息したという。

死して後なお大海人に徳とされたというのである。

ともあれ、晩年の鎌足は大海人にも恩を売ったわけで、彼の策士ぶりがここにも窺われる。

彼はかねてより大海人が自分を嫌っていることを承知し、その上で大海人の心を捉えるチャンスを静かに待っていたのだ。

では、大海人は酒の上とは言え、なぜあんな粗暴な振舞に及んだのであろうか。

彼は実兄天智に最初の愛人額田(ぬかだ)王を奪われている。

その代わりに彼は天智の長女大田(おおた)皇女、次いで次女鵜野(うの)皇女(持統天皇)を与えられ、すでに大田には一男一女、鵜野には一男が生まれていたが、兄に対する怨恨の情がそれで消えたわけではなかった。

その後、慣例によって天智の即位とともに皇太弟に立てられはしたものの、天智は天皇不執政、皇太子執政のルールを無視し、鎌足をブレーンとして今まで通り万機を親裁している。

すでに執政の能力も充分身につけているはずの大海人にしてみれば、自分を無視されたようで甚だ不愉快である。

それはまた鎌足に対する不快感にも直結する。女性問題と権力問題とが絡みあって大海人のコンプレックスは極度に昂まっていた。

そこへ宴会の酒が入ったからたまらない。天智や鎌足の顔が憎むべき仇敵と映った。

途端に自制の絆(きずな)は切れ、あとは本人さえよく憶えていないくらいの大暴れをやってのけたという次第である。

天智が実弟大海人を皇太弟に立てながら、あたかもこれを無視するかの如き態度に出た裏には、いま一つ理由があった。

それは天智が伊賀采女(いがのうねめや)宅子娘(かこのいらつめ)に生ませた長子大友(おおとも)皇子(のちの弘文(こうぶん)天皇)がこの頃二十一歳に達し、しかもかなり出来の良い皇子であったので、天智はこの大友を直接の後継者に据えて、大海人を廃してしまおうとひそかに考えていたからである。

薄々事情を察した大海人が自らの地位に不安を感じたのは無理からぬところであり、これも暴走の一因に数えられるであろう。

しかし、天智にも弱昧はあった。それは大友皇子が卑母(ひぼ)の所生(しょせい)であるということである。

大海人が天智の同母弟で皇后(舒明后、皇極・斉明天皇)の所生であるのと身分において雲泥の差であった。

天智のコンプレックスはまた同時に大友皇子のそれでもあった。

『懐風藻』(かいふうそう)という現存最古の漢詩集におさめる大友皇子の略伝には、次のような逸話が伝えられている。

皇子がある時見た夢は、天の門がからりと開いて、朱色の衣を着た老翁が太陽を捧(ささ)げてやって来て、これを皇子に授けようとすると、突然、宮門の脇の小門から(あるいは、腋の下から)人が現われて、あっという間に太陽を奪って持ち去ってしまった、というものであった。

眼が覚めて驚き怪しんだ皇子は、これを具(つぶ)さに鎌足に語った。

鎌足が嘆息して言うには、

「恐らく天智天皇崩御の後に、大変な悪者が隙を狙うでありましょう。

しかし私は常日ごろ、こんな事はあるまいと言っていました。

聞くところによれば、天の道は人によって親疎がなく、ただ善を行なう者だけを助けるとのことです。

どうか皇子よ、心して徳をお修め下さい。

そうしておれば災害や異変は別に心配するには及ばないでしょう」。

朱色の衣を着た老翁は天帝、太陽は帝位を示すから、大友は天子たらんとして失敗した夢を見たことになる。

とすれば太陽を奪ったのは時の皇太弟大海人を暗示していよう。

この話を聞いた鎌足は、一語一語、言葉を選んで返事をしたことであろう。

大海人と大友、それは互いに優劣があってその将来を予測し難い存在である。

仮に鎌足が孰(いず)れか一方をのみ支持する態度を打ち出せば、将来彼及びその子孫が窮地に陥ることもあり得る。

彼の返事は、天は公平であるから、徳を修めることが肝要だ、というもので、考えようによっては、名言でもあり、無責任な言い逃れでもあるが、それは彼の打算に発するものである。

ただ、鎌足の老獪ぶりは、それに続く次の二言に遺憾なく示されている。

「私には娘があります。どうか後宮に入れて妻にして下さい」と。

ついに姻戚関係を結んで皇子を親愛したのである。

鎌足は、かつて軽皇子に対して請(う)け合ったように、大友を必ず天子にしてさし上げます、とは断言せず、当たり障りのない言葉でその場を取り繕い、言質を与えなかった。

彼の情況判断の的確さを見ることができる。

しかし、それだけでは大友を突き放したようで気が引ける。

将来を考えれば大友にもなにがしかの支持を与えておくのが得策というものだ。

そこで彼は娘の一人を大友に与えることにした。

こうしておけば、先に大海人にも恩を売っておいたことだし、天智崩後どちらに転んでも安泰だ。

かくして、大海人皇子と大友皇子という、共存を許されぬ宿命を背負った二人の皇子は、いずれも鎌足を徳とし彼に信頼を寄せることとなった。

世の中が今後どう変わろうと彼の立場が不利になることはあるまいと思われた。

こうした気の緩みが彼の病を誘ったのであろうか。

天智即位の二年目の冬十月、病魔の冒すところとなり、臥床(がしょう)の身とはなった。

その十日、天智は親しく鎌足をその病床に見舞い、言いたいことがあれば何でも言上(ごんじょう)するよう詔(みことのり)したが、鎌足は自らの不敏を恥じ、生前国家に尽くすことが少なかったのに、死後どうして国家に迷惑をかけることができようかといって、葬儀は極力軽便(けいべん)にすませるよう言上したという。

超えて十五日には天皇は皇太弟大海人を鎌足第に遣わし、当時の最高位大織冠(たいしょくかん)と大臣の位を授け、藤原の氏を賜わった。

そこで彼のことは以後、藤原内大臣(ふじわらのないだいじん)というようになったのである。

さて、大織冠はこれを授けられた者が前後を通じて彼一人なので、後世には彼の代名詞ともなり、大職冠とも書かれるようになった。

また、これまでずっと内臣であった彼が大臣位を授けられ内大臣と呼ばれたのであるから、これは後世の准(じゅん)大臣たる内大臣とは全く質を異にし、史上に比較すべきものはないといってよい。

中大兄(天智)の内臣つまり帷幄(いあく)の臣という権宜(けんぎ)の処置として特設された官に就いた彼は、これまで一度も制度上大臣として処遇されたことはなかったが、事実は左・右大臣以上に重要な役割を果たして来た。

名目に拘(かかわ)らず実質を重視した彼の面目躍如(やくじょ)たるものがある。

それと同時に大化(たいか)前代の大臣(おおおみ)・大連(おおむらじ)の家柄でない彼が、大化以後とはいえ、大臣・大連の遺制ともいうべき左・右大臣に就任することへの遠慮があったことも確かであろう。

彼は徒(いたずら)に出世を果たして成り上がり者の批判を受けることを避けて来たのである。

さて、天皇以下多くの人々の憂慮にも拘らず、彼は十月十六日、五十六歳の生涯をその私第(してい)に閉じた。

十九日には天智は再度その家に行幸(ぎょうこう)し、恩詔と金の香炉(こうろ)を賜わったという。

恩詔は『家伝』に見えるが、長文なので、ここでは割愛(かつあい)せざるを得ない。

10 鎌足の没後 top

彼が惜しまれながら没すると、天智と皇天弟大海人との間に立つ緩衝(かんしょう)役がいなくなり、大海人の立場は次第に苦しいものとなって行った。

天智は露骨に大友擁立策を強行する。

鎌足没後一年三ヵ月足らずの即位四年(六七一)正月五日、天智は大友皇子を太政大臣に任命し、同時に蘇我赤兄(あかえ)を左大臣、中臣金(なかとみのこがね)を右大臣、蘇我果安(はたやす)・巨勢人(こせのひと)・紀大人(きのうし)を御史大夫(ぎょしだいふ、大納言)に任じて大友皇子を輔佐させる体制を固める。

翌日には、本来なら皇太弟大海人が行なうべきことを大友皇子にやらせる。

それは冠位法度(かんいはっと)施行の宣言である。

こうして、天智は大海人の皇太弟の地位を実質的に掘り崩して大友皇子の実績作りに努力するのである。

このような強引なやり方には、当の大海人だけではなく、貴族・豪族の中にも反発する者がないではなかったが、天智在世中は少なくともそれは表面化するに至らなかった。

しかし、その年の十二月三日に天智が病没すると、間もなく風雲は遽(にわか)に急を告げ、翌壬申の年の六月には遂に両者の間に戦端が開かれた。

ところで、六六九年、鎌足が五十六歳を一期として世を去った時、嗣子不比等(ふひと)は未(いま)だ十一歳の少年であったから、鎌足は不比等の前途を案じつつ亡くなったことであろう。

先述のように鎌足の長男真人は出家して定恵(じょうえ)といい、ついで入唐したが、六六五年(天智袮制四年)九月帰朝し、間もなく同年十二月二十三日その才能を妬んだ百済人によって毒殺されたので、鎌足没時には文字通り不比等は一人児であった。

その一人児が僅か十一歳ではやはり気がかりであったろう。

ところが、それから三年足らずの後に兵乱が勃発したのである。

十四歳の不比等は双方のいずれからも期待される年齢ではなく、巧まずして中立を保ち得た。

それは日和見(ひよりみ)ではなかった。

そればかりではない、どちらが勝利しようとも、彼ら二人はともに鎌足の恩義に感じていたのである。

乱後はその勝利者が不比等に目を掛け、不比等を庇護(ひご)するであろうことも間違いなかった。

かくして、不比等は父鎌足の余慶(よけい)によって壬申の乱後の天武・持統朝を順調に出世して行ったのである。 |

定恵(じょうえ)画像

|

勿論不比等自身にそれなりの才能がなかったならば後世の藤原氏の繁栄はあり得なかったであろうが、その不比等に政界飛躍の基盤を遺したのが鎌足であった。

いってみれば、藤氏(とうし)一門の繁栄にとって、鎌足は「必要条件」であり、不比等は「充分条件」であった。

それにしても、不比等の研究が進んだ今日、彼の具体的な政策や行動はかなり綿密に跡付けることが出来るのに対して、『日本書紀』を読み、『家伝』を眺めても、結果として鎌足は偉大であったという美辞麗句だけが印象的で、彼の政策なり政治行動なりの具体的な内容はほとんど把握することができない。

彼が政界の黒幕・フィクサーと評せられる所以であろう。

top

****************************************

|