|

****************************************

Home 聖徳太子 曽我馬子 中臣鎌足 額田女王 藤原不比等 山上憶良 奈良の大仏 行基 鑑真 道鏡 大和の古道

蘇我馬子・機を待つに強く忍耐し大胆に賭ける

(黒岩重吾著『歴史の群像3−決断その一』 集英社 昭和59年刊)

|

蘇我馬子略年譜

|

敏達五年

一五七六

敏達十四年

一五八五

用明元年

一五八六

用明二年

一五八七

崇峻五年

―五九二

推古元年

一五九三

推古十二年

一六〇四

推古十四年

一六〇六

推古十六年

一六〇八

推古三十年

―六二二

推古三十二年一六二四

推古三十四年一六二六 |

敏達妃広姫、前年に没し、炊屋姫が敏達の正妃となる。

仏塔を大野丘に建立するが、物部守屋がこれを焼き、仏像を壊す。敏達没。

穴穂部皇子、物部守屋らによって三輪君逆が殺される。

用明、仏教信奉を群臣にはかる。用明没後の混乱に乗じ穴穂部皇子を斃し、さらに廐戸皇子(聖徳太子)ら諸皇子と軍を起こし物部守屋を斃す(物部氏滅ぶ)。泊瀬部皇子(崇峻)を擁立して実権を握る。

東漢直駒に命じ崇峻を暗殺。

聖徳太子が摂政となる。

憲法十七条制定される。

丈六仏が飛鳥寺に納められる。

小野妹子、隋使の裴清世(はいせいせい)を伴い帰国。

聖徳太子、斑鳩宮に没する。

皇室領の葛城県を要求するなど独自の行動が失敗。

七十六歳(『扶桑略記』)で没。 |

|

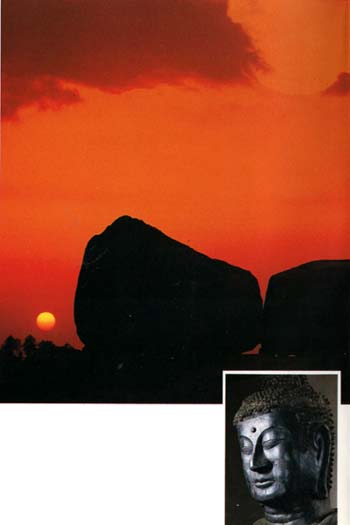

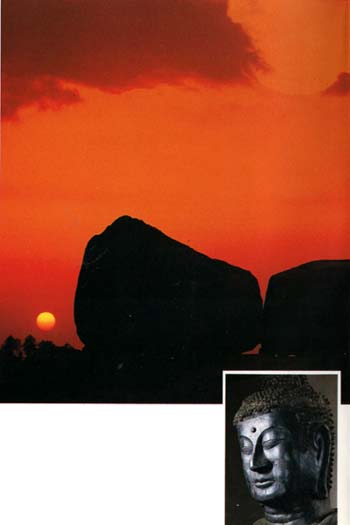

上=石室が露出している形から石舞台という俗称をもつ

この古墳は、曽我馬子の墓とする説がある。

下=蘇我馬子が建立した飛鳥寺の本尊。

銅造の釈迦如来坐像(しゃかにょらいざぞう)で、

飛鳥大仏とよばれる日本最古の仏像。

|

1 蘇我氏の中の権力者馬子

top

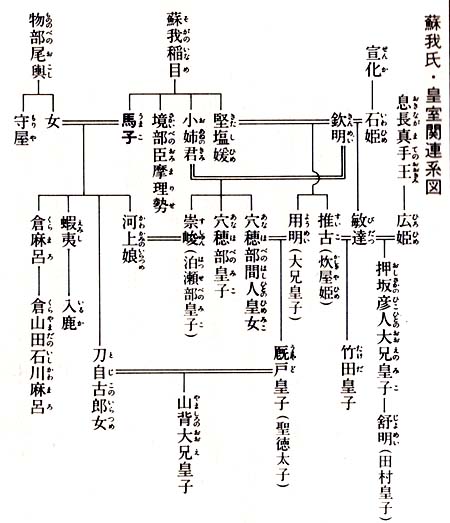

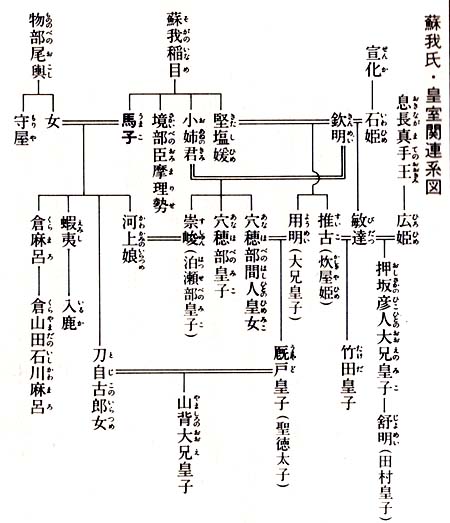

蘇我馬子(うまこ)は、宣化(せんか)・欽明(きんめい)時代の大臣、蘇我稻目(いなめ)の長男と思われる。

通説では、西暦五五一年、欽明十二年に生まれ、六二六年、推古三十四年に七十六歳で死亡した。

『扶桑略記』(ふそうりゃっき)の七十六歳という年齢は、馬子が敏達(びたつ)時代、すでに大臣であったことを思うと、かなり真実性がある。

当時ではかなりの長寿といえよう。

馬子は蘇我本宗家の二代目の大臣として、敏達(びたつ)・用明(ようめい)・崇峻(すしゅん)・推古(すいこ)の大王の時代に活躍し

た。

政治家としては、抜群の大政治家であった。

六世紀の初頭、雄略(ゆうりゃく)後の王位の空白(清寧(せいねい)・顕宗(けんび)・仁賢(にんげん)・武烈(ぶれつ))の存在は怪しく、清寧と武烈は先ず『日本書紀』の創作上の大王である)に乗じて、越前(えちぜん)、ないし近江(おうみ)から大和(やまと)入りした継体(けいたい)時代の混乱期に乗じ、蘇我本宗家の勢力を飛躍的に伸ばしたのは初代の大臣、蘇我稻目である。

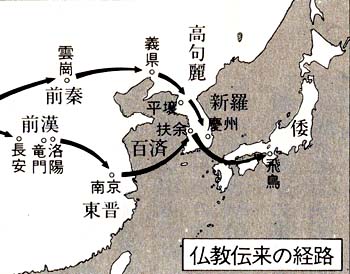

そして馬子は稻目の後を継ぎ、倭国の中央集権制度を強化し、大陸文化としての仏教を倭国に取り入れ、蘇我系の大王を出し、大王家に仏教を信奉させた。

聖徳太子が大王であるかどうかは別として、馬子の権力は、彼が死ぬまで余り揺るがなかった。

太子との間に一時権力闘争めいたものが行なわれた可能性は強いが、これも馬子の勝利に終わった。 |

|

そして推古をして

「真蘇我(まそが)よ 蘇我の子らは 馬ならば 日向の駒 太刀ならば 呉(くれ)の真刀(まさひ)諾(うべ) しかも 蘇我の子らを 大君(おおきみ)の 使はすらしき」(『日本書紀』推古天皇二十年)

とのたまわせたのだ。

馬子の功績は、中央集権国家への道を開いたのと、東アジアの諸国に倭国を認めさせたことである。

対隋(ずい)外交は、聖徳太子が行なったというのが通説だが、これは馬子の容認のもとに行なわれたのであろう。

五八九年、隋が陳(ちん)を滅ぼした時、馬子と仲が良かった百済(くだら)は、流れついた隋の戦船を隋に送り返し、隋の中国統一を祝っている。そしてそれ以後、百済は隋に朝貢しているのだ。

馬子に推されて皇太子、もしくは大王になった聖徳太子が、馬子の意向を無視して隋との外交に踏み切れる筈はない。

五九二年、崇峻五年、馬子は崇峻を殺している。しかも大和の諸豪族はその後も馬子を批判せず、馬子に従っているのだ。

当時の馬子の権力は絶大であり、聖徳太子だけが馬子の意志を無視出来る筈はない。

そんなことをすれば自分の身も崇艘同様危うくなるのを聡明な太子はよく知っていた。

百済が隋に朝貢し、隋との交流を大事にしたとすれば、それは当然馬子の耳に入る。

かりに対隋外交を打ち出しだのが聖徳太子だとしても、百済の政策を知っている馬子の賛同がなければ、太子の対隋外交は有り得ないのである。

馬子はそれほどの権力者であった。

何故馬子はそれほどの権力を得るに到ったのだろうか。

第一の理由は、古くから大王家に仕え、大王家の勢力の強化と共に自分達の勢力をも伸ばしていた大伴(おおとも)・物部(もののべ)両大連(おおむらじ)を打倒したことである。

大伴は大和朝廷の連合政権の権力外に追いやられただけだが、巨大な軍事氏族物部氏は、馬子側の諸皇子・豪族連合軍を相手に戦い、物部氏の首長、大連であった守屋は戦死、物部氏の支族は四散し、物部氏は完敗してしまった。

物部氏の滅亡により、蘇我本宗家の最大のライバルが消えたわけで、それ以後、蘇我本宗家は独裁者的な力を得るに到った。

何といっても馬子の力である。

ただ、馬子の子蝦夷(えみし)は、政治家としては凡庸(ぼんよう)だったように思われる。

時代の流れが氏族性の団結をそんなに必要と認めなくなったこともあるが、蝦夷の時代になって蘇我氏は完全に分裂してしまった。

斑鳩宮(いかるがのみや)の山背大兄(やましろのおおえ)皇子(聖徳太子の子)と田村皇子(押坂彦人大兄皇子の子、舒明=じょめい)との大王位争いに際し、蝦夷は息長(おきなが)系の田村皇子を推した。

馬子の弟境部臣(さかいべのおみ)摩理勢(まりせ)が蝦夷に従わず山背大兄皇子を推し馬子の桃原(ももはら)の墓(石舞台か?)の造営を放棄したりしたのである。

蝦夷は境部臣摩理勢を説得出来ず、遂(つい)に彼を殺してしまった。

しかも石川麻呂(いしかわまろ)の父とされている倉麻呂(くらまろ)、またの名雄当は中立の立場を固持して蝦夷に抵抗した。

馬子時代には考えられなかったことで、蘇我氏は本宗家と支族との間が分裂憎悪の関係に入ってしまった。

蘇我氏の権力・勢力を馬子時代に復活させようと考え、独裁者的な行動に出だのが、馬子の孫、蝦夷の子入鹿(いるか)である。 |

蘇我馬子の墓といわれる石舞台古墳

|

東アジアの激動の時代の渦に巻き込まれ、六四五年、入鹿は中大兄(なかのおおえ)皇子(天智)と中臣鎌足(なかとみのかまたり)等によって惨殺された。

蝦夷もまた甘橿(あまかし)丘の屋形に火を放ち自殺した。

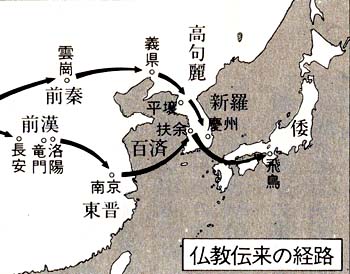

蘇我氏が渡来系氏族の総力をあげて建立したのが飛鳥(あすか)寺である。

一塔三金堂形式で、高句麗(こうくり)の影響を受けているが、百済の寺工・瓦(かわら)博士・鑪盤(ろばん)博士なども飛鳥寺のために、続々と倭国に来た。

いうまでもなく飛鳥寺を完成させたのは蘇我馬子である。

蘇我氏は馬子の時代、その権力の花を絢爛(けんらん)と咲かせたのだ。

大政治家馬子が、どういう方法で独裁者的な権力を得たかをこれから考察してみたい。

それは、馬子という人物が、どういう器の持ち主であったかを知ることにもなる。

2 ライバル馬子と守屋 top

馬子は敏達時代に大臣となった。大連は物部守屋(もののべのみりや)である。

馬子と守屋は宿敵だが、馬子は守屋の妹を妻の一人にしているから、最初はお互い、利用し合って行こう、という関係にあったのだろう。

敏達元年は五七二年だから、馬子が五五一年に生まれたとすると、まだ二十二歳の若さである。

敏達の正妃は息長真手王(おさながのまておおきみ)の娘、広姫(ひろひめ)であった。

広姫が産んだのが押坂彦人大兄皇子で、舒明の父である。

その頃、馬子と守屋との関係はそれほど険悪ではなかった、と考えて良い。

大臣・大連、お互い旨(うま)くやろうぜ、といい合った仲ではないか。

年齢的に考えても、馬子が守屋の妹を妻にしたのもその頃であろう。

だが五七五年、広姫が亡くなり、翌五七六年、豊御食炊屋姫(とよみけかしきやひめ)が正妃となった。

おそらく炊屋姫は敏達の妃の一人であったのだが、広姫が亡くなったことによって正妃に昇格したに違いない。

それにはいうまでもなく馬子の強力な要請があった、と思われる。

炊屋姫は欽明と堅塩媛(きたしひめ、稻目の娘)との間に出来た王女であった。

蘇我氏の血が半分流れている。

馬子としては蘇我氏の力を不動のものにするためにも、ここで炊屋姫をどうしても正妃にしておく必要があった。

正妃と述べたが、これは後の皇后であり、馬子の時代に正妃が皇后と呼ばれていたかどうか、疑わしい。

だがこれから通例に従って正妃のことを皇后と書く。

蘇我氏の要請で、炊屋姫は皇后になった。

皇后となると同時に、馬子は炊屋姫のために、これまでなかった私部(きさいちべ)を置いた。

私部というのは、皇后のための部で、皇后用の私民・私地、という意味である。

これまで、皇后個人のための名代(なしろ)はあったが、皇后という地位に対する部はなかった。

私部を作っだのは明らかに馬子で、これにより馬子は、皇后の地位と財力の強化を狙(ねら)ったのである。

大連守屋としては、余り愉快なことではない。

蘇我系の皇后の地位・財力が強化されると大連の権力が圧迫される恐れがある。

『日本書紀』は、私部と同時に、日祀部(ひのまつりべ)を置いた記事を載せているが、これは日を祀るための部で、古来からの倭国の天神に対する行事を強化したものと考えたい。

日を祀る神祇(じんぎ)は大王家のものであり、突然、日祀部を作ったのは、それだけの必要性があったからであろう。

いうまでもなく、渡来系氏族だくでなく、諸豪族にまで浸透して来た仏教に対する危機意識のせいである。

とすると日祀部を置いた張本人は排仏派の巨頭物部守屋ということになる。

蘇我氏が置いた私部に対抗して置いたに違いない。 |

甘橿丘より耳成山・香久山を望む

|

この頃から、馬子と守屋はライバルというよりも、敵対関係に入った、と考えて良い。

なお敏達は、『日本書紀』によると、仏教を信じていない。

「文史(しるしふみ)を愛みたまふ」と記述している。

晩年は兎(と)も角(かく)、かなりの間、仏教を敵視した、と思われる。

こういう大王のもとで、馬子は仏教の普及と蘇我氏の権力の強化に邁進(まいしん)せざるを得なかった。

普通の人物であれば、馬子は守屋に斃(たお)されているか、政界から疎外されているだろう。

だが馬子は斃れなかった。

馬子が先ず考えたのは守屋を斃すことであった。

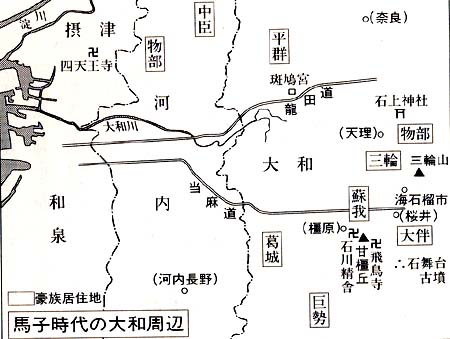

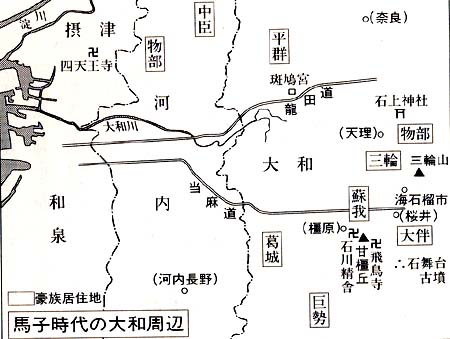

物部氏は現在の八尾(やお)市を本拠地とし、全国に部を持ち、石上(いそのかみ)神社の管掌(かんしょう)者でもある。

巨大な軍事氏族であり、物部氏を斃すのはなみ大抵のことではない。

敏達時代の馬子の武器は、敏達の皇后炊屋姫(かしきやひめ)である。

先ず馬子は炊屋姫と親交を保つと共に、渡来系の諸氏族や開明派の諸氏族を味方にして朝鮮三国との交流を深めた。

物部氏には、朝鮮諸国と交流する力はない。

物部氏は大王家に仕えながら勢力を拡張した保守派である。

新しい海外文化に対する認識は、渡来系の諸氏族よりも劣る。

百済を始め朝鮮の諸国は馬子の要請に応じて、仏教に関する品々や、僧・尼を倭国に送って来た。

仏教を大王家では信奉していないが、当然、渡来系以外の諸豪族の中にも、仏教を秘かに信じる者が出て来る。

物部守屋にとっては愉快な現象ではなかった。

守屋は自分の勢力を誇示する必要性を痛感した。

このままでは馬子に押されてしまう、という不安感を抱いたのだ。

守屋のような軍事氏族が自分の勢力を誇示する、といえば戦争しかない。

戦争になると必ず軍人が指揮をとり、民の眼が海外に向く。

守屋は、敏達に、御父上の、天国排開広庭(あめくにおしひらきひろにわ)大王(欽明=じんめい)の時、任那(みまな)は新羅(しらぎ)に併合されました、御父大王も任那復活を黄泉(よみ)の国で願われているでしょう、と進言した。 |

物部氏ゆかりの石上神宮

|

この任那は通説では、任那日本府といい、日本の役人が統治している日本の植民地とされているが、私は、このような任那日本府は認めない。

おそらく遠い昔、倭国の大王の祖は、江上波夫氏が説くようう、任那あたりから海を渡り、渡来したのであろう。

それに、五世紀の朝鮮三国と倭国の関係では、倭国は百済と仲が良く、新羅と仲が悪かった。

朝鮮側の文献である『三国史記』を読んでも、四、五世紀を通じ、倭人の新羅攻撃の記事は多いが、百済を攻撃したという記事は一つもない。

そういう観点から、倭国と百済は同盟的な関係にあった、といえるだろう。

とすると、百済と新羅との戦(いくさ)に際し、倭国の使節が百済に行ったことも多かった、と考えて良い。

その場合、任那は、倭国にとっては新羅に侵されてはならない中立的な地帯で、百済との交流にとって重大な場所であった。

ことに大王家の柤が任那近辺から出て来ているとなると、当時の倭国が任那に対し、特別な意識を抱いたとしてもおかしくはないだろう。

ただし、現在の私には、日本の役人が常駐していた、とは到底(とうてい)考えられないのである。

それは兎も角、守屋は大王や諸豪族の眼を新羅に向けるよう建策した。軍事行動も考えたかもしれない。

守屋としては物部氏の力を誇示せねばならないのだ。

当時の倭国の政治を執っていたのは大王ではなく、大臣・大連であり、その下に大夫(たいふ)的な重臣が居た。

大王が独裁者的に政治を執るようになったのは、天智以降である。

独裁者になろうとした雄略は別として、天智時代までの大王は、神祇の最高司祭者であり、国家の小事を掌(つかさど)っていたと考えたい。

大王が政治を執っていたという通説にまどわされてはならない。

つまり大王は、豪族政治の上に乗っかっていただけなのである。

ただ、王の中の大きな王であり、実力はなかったが、権威はあった。

だから外交なども、大臣・大連が決めたものを大王が追認したのである。

もう一つは、豪族会議で纏まらない場合、大王に意見を訊く、というケースもあったと思われる。

3 日羅をめぐる対立 top

蘇我氏は軍事氏族ではない。

入鹿の頃は蘇我本宗家の性格もかなり変わっていたが、馬子時代は大陸文化に眼を向ける開明派であった。

ことに馬子は智謀の士だった。ことを決めると忍耐強く機が熟すのを待つ。

機が熟したと見ると、毅然(きぜん)と行動する。

そういう時の馬子は、周囲の人々があっと眼を剥(む)くような大胆な賭けに出る。

馬子には、男性的な性格と、女性的な性格が共存していた。

政治家として成功するには一方が勝っていては無理なのだ。

馬子には、守屋が何故戦争したがいているのか、実によく分かる。

たが今、新羅と戦争しても意味がない。

馬子は中央集権の強化と国力の充実が先決問題だ、と考えていた。

そこで馬子は敏達に、百済の官人、達率(だちそち、官位十六等の第二等)の日羅(にちら)を呼んで対外政策を訊いた方が確かだ、といった。

日羅の父は倭国人で、火葦北国造(ひのあしきたのくにのみやっこ)の阿利斯登(ありしと)だった。

昆支(こんき)王やその他の百済王族が倭国に来て、政治に関与したように、倭国人も百済に行って仕えていたのである。

当時の倭国と百済との関係は、まさに同盟国的だった。

敏達は馬子の進言を入れ、日羅を呼んだ。

百済が日羅を重用し、倭国に行かせたがらないので、強硬に百済王に要請し、やっと日羅は倭国に来た。

日羅を連れて戻って来たのは吉備海部直(きびのあまべのあたい)羽嶋(はしま)だが、多分馬子の意を、日羅に伝えた、と思われる。

ところが、百済と仲の良い馬子が日羅を呼んだので、日羅を警戒したのは物部守屋だった。

守屋だって馬鹿ではない。日羅が馬子の意を受けていたことを察知していたのであろう。

守屋は倭国にやって来た日羅を、自分の本貫地である河内の阿斗(あと)の屋形(やかた)に住まわせた。

兵を繰り出し、強引に日羅を連れ込んだのだろう。守屋はなかなか激情家で、そういうことをやり兼ねない性格の持ち主だった。

馬子は、しまった、と歯ぎしりする思いだったが守屋の軍事力には勝てない。

馬子としては日羅を信じるより仕方なかった。

朝廷は、阿倍臣目(あべのおみめ)・物部連(もののべのむらじ)・贄子(にえこ)・大伴連(おおとものむらじ)・糠手子(あらてこ)を遣わして国の政治を訊かせた。

日羅の返答は守屋の意と異なり、戦争よりも国内の充実が先決である、と説いた。

また富国強兵を説き、百済が筑紫(つくし)を要求して来た場合の対策を述べた。

その結果、日羅は随行の百済人に殺されたという。

この説話を創作とする説は有力である。

百済が筑紫の割譲を要求するようなことは、当時の状態として有り得ないからだ。

だが私は、何等(なんら)かの史実があって創作された説話だ、と考えざるを得ない。

先述したように日羅が住むことになった屋形は河内の阿斗であり、守屋の本宅のあるところであるからだ。

それに、殺された日羅の妻子は、石川の百済(くだら)村に置かれている。 |

|

場所は河内の石川で、私見によれば蘇我氏の柤が渡来した土地である。

昆支王を祀った飛鳥戸(あすかど)神社があるあたりであろう。

日羅問題を考察する際、創作部分の筑紫割譲要求を除外すると、他の部分がかなり活(い)きて来る。

日羅を殺しだのは守屋であり、日羅の妻子を自分の最初の本貫地河内飛鳥に住まわせたのは、馬子ということになる。

これは私のイマジネーションの所産であり、このような学説を私はまだ知らない。

もし同じ先説があったなら私の浅学のせいである。

それは兎も角、この辺(あた)りから、馬子と守屋の関係は一層険悪になった。

4 仏教流布へ忍耐の十年 top

五八四年、敏達十三年、鹿深臣(かふかのおみ)が百済から弥勒(みろく)の石像を、佐迫連(さえきのむらじ)が仏像を持ち帰った。

佐伯連は古くから大王家に仕える軍事伴造(とものみやっこ)である。

その佐伯連までが仏像を持ち帰ったのだ。

排仏派の守屋は怒り、今更のように仏教の流布をこの辺りで喰い止めなければとんでもないことになる、と焦った。

チャンスを逃さない馬子はこの時とばかり、全国から仏教の修行者を求め、司馬達等(しばたつと)の娘嶋(しま)を尼にした。

弟子とし二人の尼を出家(しゅっけ)させた。

そして石川の屋形(橿原市石川町)の東方に仏殿を造り弥勒の石仏を安置した。

と同時に石川の自宅に仏殿を造った。

仏法の初め、ここよりおこれり、と世にいわれている石川精舎(しょうじゃ)がこれである。

『日本書紀』に記載されている敏達の殯宮(もがりのみや)での争いから、馬子の風貌を想像すると、馬子は精悍(せいかん)な偉丈夫ではなさそうだ。

寧(むし)ろ小柄な方である。おそらく茫洋(ぼうよう)とした大きな顔だけが人眼を惹(つ)いたに違いない。

武人のような精悍さはなく、一見、瞑想(めいそう)しているような容貌ではなかろうか。

だが馬子は先にも述べたように思索家ではない。

生臭い大政治家であり、行動する時は自分の命運を賭けて敢然(かんぜん)と起(た)つ勇気を持ち合わせている。

炊屋姫を敏達の皇后にしてから約十年近く、馬子はじっと忍耐していた。 |

わが国最初の仏殿が建てられた石川精舎跡

|

日羅事件を契機に仏教が保守的な氏族の間にも浸透し始めた。

馬子が僧を集め、女人を出家させて尼にし、仏教を公然と広め始めたのは、いよいよその機が来た、と感じ始めたからであろう。

ことに司馬達等は仏教の普及に大きな力があった渡来系の学識者である。彼の娘が出家し尼になったということは、仏教を信じている諸氏族を鼓舞(こぶ)すると同時に、新しい時代がやって来るのを感じさせた。

崇仏派の諸氏族は、馬子に熱い眼を注いだ。

大臣が倭国にとっては革命的な行動に出ることを予感したのである。

敏達十三年の秋、馬子は石川の屋形に造った仏殿に朝夕座(すわ)り、仏に祈った。

と同時に、父稻目に、百済王族の子孫としての蘇我氏ではなく、倭国の大臣として、蘇我氏の権力を倭国一のものにする、と誓っていた。

仏教を倭国に普及させるだけでなく、大王家に信奉させることは、稻目以来の馬子の悲願であった。

いうまでもなく、倭国の大王は太陽神を祀り、山や川、その他の自然に神の存在を認めている。

農耕民を主体とした倭人は、弥生(やよい)時代から、太陽・山・川に神霊の存在を認め、物の収穫期には盛大な祭りを行なった。

弥生期の銅鐸(どうたく)は明らかに農耕民の祭具である。

ところがご二世紀末から四世紀にかけて、朝鮮から北方の祭天(さいてん)の宗儀を持つ集団が北九州移住して来た。 この祭天王朝は五世紀の河内王朝となるのだが、農耕民族と融合し、太陽を、押とする八百万神(やおろずのかみ)を信仰するようになった。

つまり「記紀」に記載されている天神地祇(てんじんちぎ)でる。

天(あま)つ神・国(くち)つ押のことで、天つ神は大王家の主神、国つ神は地方豪族が信仰している神解釈されている。

だが大王家も太陽神だけではなく、山川草木の神霊も信仰していたのである。

また、大王家の祭祀には、鹿の骨を焼く占いや、亀の甲の占いも行なわれていた。

馬子の父稻目が仏教を倭国に広めようとしたのは、仏教が大陸文化というだけではない。

もし大王家が仏教を信じるようになれば、神祇の最高司祭者としての大王家の神格が低下する。

政治の中枢に躍り出た稻目は、大王家の神格が、政治を執る場合、大きな障害になることを痛感していた。

だから稲目は馬子に、大王家に仏教を信奉させるのがお前の使命だ、といい続けて亡くなったのである。

「お父上、機は熟して来ました。

吾は必ずお父上の御遺命を果たしてごらんに入れます。

どうか御仏と共にお父上も力をお貸し下さい」

多分、馬子は、朝夕手を合わせながら、そう念じていたに違いない。

馬子が行なおうと考えていたのは、仏塔を建てることであった。

これまで、寺らしいものは建てたが、まだ塔は建てていない。

当時、天に向けて立てる柱は、大王家が天の神に祈り、神を呼ぶ神聖な行事であった。

だから仏塔を建てることは、大王家の神祇権を犯す許すべがらざる行為ということになる。

守屋を始め排仏派の面々が、黙っている筈はない。

当然、倭国古来の神祇に対する挑戦、場合によっては大王家に対する挑戦と受け取るだろう。

気の短い守屋である。これまでのように、疫病を理由にせっかく建てた仏塔を破壊する可能性は充分あった。

だが大政治家である馬子は、仏塔が破壊されることを読んでいた。

これが、仏教が倭国に公伝された頃なら、守屋の怒りに、仏教を信じかけていた連中も恐れおののいて、仏教を捨てるか旡しれない。

だが『元興寺縁起』(がんこうじえんぎ)その他にあるように、仏教公伝は五三八年であり、すでに半世紀たっている。

密かだが熱烈に信じている人々は多い。

もし守屋が仏塔を破壊したなら、仏教信者は、守屋を恐れるどころか、守屋に対する憤りを爆発させるに違いない。

馬子はそう読んだのだ。

つまり馬子が最初に建てた仏塔は、破壊されるために建てられた、といっても良いだろう。

それによって仏教信者は憤り、団結する。それが仏塔を破壊した守屋への祟りだ、と馬子は自分に頷くのだった。

もし仏塔が破壊されなければ、守屋が蘇我氏および崇仏派の人々に恐れをなした、と一般は受け取るだろう。

それならそれで公然と塔を持つ寺を建てて行けば良いのだ。

どう転んでも結果は自分に優利だ、と馬子は熟慮した末、決断した。

勿論(もちろん)これは大きな賭けである。

場合によっては、守屋は馬子の生命を狙うかもしれないからだ。

だが馬子は決断したなら何事をも恐れず実行する性格の持ち主だった。

だからといって、それは緻密(ちみつ)な計算のもとにおける実行である。

馬子が一番軽蔑(けいべつ)しているのは蛮勇(ばんゆう)を誇示する人物だった。

皇子では、敏達の皇后炊屋姫(かしきやひめ)に想いを寄せている穴穂部(あなぼべ)皇子(父は欽明、母に稻目の娘小姉君(おあねのきみ))や物部守屋である。

馬子は信用出来る東漢(やまとのあや)氏や、配下の渡来人を動員して豊浦(とゆら)に仏塔を建て始めた。

仏塔であることが分かると、建立途中で破壊される恐れがあるので、建てている最中は、筵(むしろ)で建造物を覆い、何を建造しているのか秘密にした。

5 仏塔を焼いた守屋への反感 top

四世紀初頭、朝鮮半島にあった中国の植民地、楽浪(らくろう)・帯方(たいほう)郡が、高句麗・百済により滅ぼされて以来、百済を中心に新羅・南朝鮮に居住していた漢人が、五世紀中葉以来、続々と倭国に渡来していた。

それが東漢氏であり西文(かわちのふみ)氏である。百済からの渡来が多かったので百済系と考えられ勝ちだが、やはり祖先は漢人であろう。その東漢氏が主君として仕えたのは、大王ではなく蘇我氏であった。

馬子は後に東漢直(やまとのあやのあたい)駒(こま)に命じて崇峻(すしゅん)を殺させた。

駒は崇峻の妃であった河上娘(かわかみのいらつめ)と関係したという理由で馬子に殺されるが、その際、

「自分は天皇が尊いことを知らない、大臣に仕えているだけだ」と述べている。

まさしく東漢氏は蘇我氏の直属の部下であった。彼等は仏塔建立の秘密を守った。

『日本書紀』は、仏塔建立について、次のように述べている。

「蘇我大臣馬子宿禰(すくね)、塔を大野丘(おおののおか)の北に起(た)てて、大会(だいえ)の設斎(おがみ)す。

即(すなわ)ち達等が前(さき)に獲(え)たる舎利を以(もっ)て、塔の柱頭(はしらかみ)に藏(おさ)む(後略)」

敏達十四年の二月十五日のこととしているが、この月日はそんなに当てにはなIない。

この前後のことであろう。

大野丘は橿原市和田町とされているが、『元興寺縁起』には「止由良佐岐」とある。

豊浦前(さき)という意味である。おそらく甘橿丘の北方で飛鳥川が湾曲している辺りではないか。

それは兎も角、筵を剥(は)いで陽に燦然(きんぜん)と輝いた仏塔を見て、飛鳥の人々は、重臣から庶民まで驚愕(きょうがく)したに違いない。

崇仏派の豪族やその子弟達は地上にひれ伏して拝み、中立派も馬から降りて他人の眼をしのびながら拝んだ。

庶民達は草叢(くさむら)に身を潜め、信じられない面持ちで突然出現した仏塔を眺めただろう。

馬子の予想どおり物部守屋は激怒した゜神祇の氏族櫞に中臣勝海(なかとみのかつみ)と共に、敏達に、これまでの疫病の流行は、蘇我氏が仏法を広めたためである、と奏上(そうじょう)し、排仏の詔勅(しょうちょく)を迫った。

敏達も、そのとおりだ、仏法をやめよ、と詔(みことのり)した。

この辺りの記述には色々と問題がある。確かに敏達は仏法を信じなかったが、皇后の炊屋姫は馬子の意を受け、仏教の受容を敏達に願っていただろう。

しかも、馬子が仏塔を建立したのは敏達が亡くなる年である。

おそらく敏達も仏教を容認する気持ちになっていたのではないか。

ただこれまでの行き掛かり上、守屋等を制することが出来なかった、と考えたい。

だから『日本書紀』の「仏法を断(や)めよ」という敏達の詔勅には疑問がある。

それは兎も角、守屋は馬子の予想どおり自ら寺に行き、塔を切り倒し焼いてしまった。

仏像と仏殿も焼き、焼け残った仏像を難波(なにわ)の堀江に捨てた。

これまでも、仏像は排仏派によって難波の堀江に捨てられている。

おそらく、百済から来た仏像は難波の堀江を通り大和に運ばれたのだろう。

堀江に捨てたのは百済に戻れ、という意図があった、と解釈したい。

更(さら)に守屋は善信尼(ぜんしんに)等を捕まえ、法衣を剥ぎ取り海石榴市(つばいち、現在の桜井市金屋にあり、古代最大の市場)の馬小屋に監禁し、鞭(むち)で尻を打った。

海石榴市は大市場だから衆人環視の中で行なったのであろう。

『日本書紀』は善信尼等が捕まった時、「惻愴(いたみなげ)き啼泣(いき)ちつつ(後略)」と馬子のことを記述しているが、これまで述べて来たように、これは創作である。もし泣いたとしたなら演技だろう。

馬子は仏塔の破壊は覚悟していたが、尼達までが捕まえられる、とは予想していなかいだ。

だから馬子は、自分の想像以上に守屋が深く罠(わな)に掛かった、と内心喜んだのである。

ことに大勢の前で尼を裸同然にし、鞭で尻を打つだのだから、同情は当然善信尼達に集まる。崇仏派は勿論、中立派も守屋のやり方が酷(ひど)過ぎる、と反感を抱いたに違いない。

おそらくこの事件で、崇仏派は中立派も味方にして団結したと思われる。

守屋は自分の意に反し孤立化し始めた。 |

物部守屋による仏塔破壊の絵図

|

6 馬子の王国建設の道 top

時代の流れとはいえ、守屋は自分の手で自分の墓穴を掘ったのである。

仏塔を建てた東漢氏を始め渡来系の諸氏族が、血相を変えて馬子が天下の形勢を窺(うかが)っていた石川の屋形に集まって来た。

場合によっては、守屋が居る訳語田(おさた)の屋形に襲撃を掛けよう、という気配が漲(みなぎ)っていた。

守屋の本宅は河内の阿斗だが、敏達の宮の近くに屋形を造り、敏達との接近を計っていたのである。

守屋の屋形は、石上(いそのかみ)にもあった。

つまり守屋の勢力の拠点は河内の阿斗だが、大和では、訳語田から石上にかけても勢力を保持していた。

宮の警護隊長三輪君(みわのきみ)逆(さこう)なども守屋の味方であった。

三輪氏は三輪山麓を本貫(ほんがん)地とする五世紀以来の名族である。

それに対し馬子の勢力範囲は葛城(かつらぎ)の中部・北部、広い範囲での檜隈(ひのくま、大和高田市から橿原市一帯)および新しく開拓した飛鳥であった。

つまり飛鳥は、蘇我氏にとっては最も新しい勢力圏である。

馬子は石川の屋形に集まった崇仏派の面々に落ち着いた口調でいった。

「大連守屋は、自ら墓穴を掘った、馬鹿なことをしたため、天下の声は吾に集まった、今に墓穴に落ちる、その時こそ一挙に守屋を斃(たお)す、それまで辛抱するのじゃ、待つということは、時には勝敗の要(かなめ)でもある」 |

大神神社の神体として、古くより崇拝された三輪山

|

血相を変えて集まった連中は、馬子が余りにも落ち着いているのに最初は唖然(あぜん)としたが、次第に、大臣こそ真に頼りになる人物だ、とお互いの結束を誓い合いながら別れたのであった。

これまで仏殿を建てたり仏像を拝んだりすると疫病が流行(はや)り、破仏の原因となった。

だが、遂(つい)につきは馬子に廻って来た。

守屋等が仏塔を焼き、仏像を捨てた後に天然痘が大流行したのである。敏達も天然痘に罹(かか)った。

当然、この天然痘は、守屋等が仏塔を焼き、仏像を焼いて捨てたためだ、という声が澎湃(ほうはい)として起こった。

『日本書紀』は、「其の瘡を患む者言はく、『身(み)、焼かれ、打たれ、摧(くだ)かるるが如し』といひて、啼泣(いさ)ちつつ死(みまか)る」と述べている。

相当な死者が出かのであろう。

馬子は石川の屋形から一歩も出なかった。天然痘に罹らないためである。

敏達が天然痘に罹っているので参朝する者も少なく、大和は無政府状態になった。

その間馬子は、自宅で敏達が亡くなった後の大王を誰にするか想を練っていた。

馬子としては、何が何でも、蘇我系の血を引いた皇子を大王にしたかった。

大王位継承権を持つ有力な皇子は、敏達と息長真手王の娘、広姫との間に生まれた押坂彦人(おしさかのひこひとの)大兄皇子(おおえのみこ)である。

その次に敏達の異母弟の大兄皇子が居る。大兄皇子の父は欽明、母は稻目の娘堅塩媛(きたしひめ)であった。

古代の皇位継承は、兄から弟に継がれるというのが通説だが、私は、ケース・バイ・ケースで、皇子の場合も多かった、と考えている。

時の大王なり有力豪族の力関係で決められたのであろう。

大兄皇子は敏達の異母弟だが、弟であることに間違いない。

それに敏達の皇后炊屋姫(かしきやひめ)の兄である。

この際、何が何でも炊屋姫に発言力を持ださなければならない、と馬子は考えた。

大兄皇子は仏教を信じている。

もし大兄皇子が大王になれば、蘇我氏の血を引き、しかも仏教信者の大王が初めて出現することになる。

まさしく稻目が馬子に遺言として自分の意を伝えた大王が誕生するのだ。

それは蘇我王国の出現でもある。

馬子は敏達が亡くなる前、炊屋姫に会い、次の大王は大兄皇子になって貰(もら)いたい、と自分の意を伝えた。

炊屋姫にとって大兄皇子は同母の兄である。

身体が弱いのが気になるが大人しい性格で、勝気な炊屋姫とも仲が良い。

ことに炊屋姫は押坂彦人大兄皇子を嫌っていた。

皇子は炊屋姫のライバルであり、先に皇后となった広姫が産んだ皇子である。

広姫に対する嫉妬(しっと)心は、子の押坂彦人大兄皇子にも及んでいた。

「大臣、彦人大兄皇子を大王にすることは、私(わ)が承知しません。

大臣のいうとおり、もし大王が亡くなられたら、次の大王は兄です。

私は、そのためには何でもします」

と炊屋姫は眼を釣り上げた。

馬子は躍る胸を抑えながら石川の自宅に戻った。

炊屋姫によると大王の容態は、まさに危篤状態であった。殆(ほとん)ど意識不明らしい。

大王が亡くなった場合、一番問題なのは殯宮(もがりのみや)の場所である。

どうしても蘇我氏の勢力範囲に持って来なければならない。

馬子は、殯宮の場所を守屋の勢力範囲から思い切り離したかった。

馬子が想定したのは北葛城郡である。

7 殯宮の一件 top

蘇我氏の柤昆支(こんき)王は河内飛鳥に渡来したが、昆支王の王子の時代、葛城氏が雄略によって滅ぼされた。

王子達は雄略に寵愛されており、滅ぼされた葛城円大臣(つぶらのおおおみ)が所有していた領地を雄略から貰った、というのが、私の考えである。

後年、蘇我馬子が、推古女帝(炊屋姫)に、「葛城県(あがた)は、元臣(もとやつかれ)が本居(うぶすな)なり(後略)」と述べ、

私地としたい、と要求したが、この葛城県は、円大臣が所有していた宅七区(いえななところ)と考えて良いだろらう。

そういう意味で、蘇我氏は昆支王の王子の時代に葛城から興(おこ)った、といって良い。

そして稻目の頃、北葛城地方まで勢力を拡げたのであろう。

敏達は五八五年八月に亡くなった。守屋等が馬子の仏塔を壊し焼いてから半年かたっていない。

馬子は炊屋姫と相談し、敏達の殯宮を広瀬に決めた。旧広瀬郡で現在の北葛城郡河合町のあたりであろう。

大和川沿いの場所に建てた、と思われる。

河合町なら、炊屋姫が幼時に育った額田部(ぬかたべ)郷とそんなに離れていない。

守屋達は反対したと思われるが、皇后炊屋姫の断乎(だんこ)とした決意を変えることは出来なかった。

守屋は今更のように蘇我氏の血を引いている炊屋姫の力を再認識し、将来に対し危惧(きぐ)の念を抱いたに違いない。

殯宮で、馬子と守屋がお互いののしり合ったエピソードが『日本書紀』に記述されている。

その内容は、馬子が誄をする時、守屋が、大きな矢で射られた雀のようだ、と小柄で不恰好(ぶかっこう)な馬子を嘲笑した。

それに対し馬子は、慄(ふる)えて誄をした守屋に、鈴を掛けたら良い音が出るだろう、と嗤(わら)った。

このエピソードは考えなければならない問題を含んでいる。

つまり、守屋は馬子の外形を嘲笑した。ところが馬子は慄えている守屋、つまり内心を嘲笑している。

守屋が自分の将来を思い、憤りと不安で慄えていた姿が的確に描写されている。

リアリティのある説話だ。

ここで『日本書紀』は奇妙な記事を載せている。

穴穂部皇子が、大王になろうとして、殯宮で憤り、何故死んだ王に仕え、生きている王(自分のこと)に仕えないのか、と叫んだ、というのである。

穴穂部皇子の父は欽明、母は稻目の娘小姉君だが、大王位を継ぐ資格は、大兄皇子、押坂彦人大兄皇子、また敏達と炊屋姫(かしきやひめ)の間に生まれた竹田皇子などに較べると、ずっと下だ。

それに、殯宮で穴穂部がそんな馬鹿なことを叫ぶ筈はない。

穴穂部は確かに単純で激情家だが、そんなことを叫んだとは考えられないからだ。

多分、穴穂部は、自分が無視されていることをぐちったのではないか。

それに穴穂部は炊屋姫に想いを寄せていた。

この穴穂部皇子の行動が、結局、馬子と守屋との戦いに繋(つな)がって行くのである。

『日本書紀』によると穴穂部皇子は、殯宮に籠(こ)もっている炊屋姫を奸(おか)そうと、殯宮に入ったが、ここを警護していた三輪君逆に追い出された。

私見では、この説話は事実に近い。

穴穂部と炊屋姫との間に、短期間だが何等かの関係があり、穴穂部はその関係を盾(たて)に取って、大王位を狙ったのであろう。

穴穂部の野心を知った炊屋姫は穴穂部を嫌うようになり、宮廷警護長の三輪君逆を呼んで殯宮を守らせたに違いない。

幾ら宮廷警護長であっても、炊屋姫の命令がなければ殯宮を守ったりは出来ないだろう。

ということは、、炊屋姫は、穴穂部が殯宮に押し掛けて来ることを予期していたことになる。

一方、殯宮から追い出された穴穂部は憤り、馬子と守屋に、三輪君逆は無礼である、

諸皇子・大臣・大連が居るのに、自分が朝廷を治めるようなことをいっている。

それに、殯宮を見ようとして訪れた自分を中に入れなかった、全くの無礼者である。

自分は三輪君逆を斬りたいと望んでいる、と告げた。

『日本書紀』は、馬子と守屋は、「命(みこと)の随(まま)に」と答えたと述べている。

これも疑わしいが、もしそのとおりだとすると、二人共、同じ返事だが、馬子と守屋の胸の中は全く違っていた。

先にも述べたように、大王位継承者は、何人か居るが、その中で蘇我氏の血が入っていない皇子は、押坂彦人大兄皇子だけである。

大兄皇子はもとより、炊屋姫の子供達、また、穴穂部・泊瀬部(はつせべ)皇子(穴穂部の弟、崇峻)など、殆ど蘇我氏の血が入っている。

蘇我氏の血を引く者が大王になれば、守屋は政界から疎外され兼ねない。

その時の保身のためにも、守屋としては穴穂部皇子あたりを自分の味方にしておきたいところである。

穴穂部を味方にすれば、弟の泊瀬部も味方に出来る。

つまり守屋が、穴穂部の強引な要求を承諾したのは、恩を売り、穴穂部の心を得ておきたいからである。

ところが馬子の場合は違う。

炊屋姫が三輪君逆に殯宮の警護を頼んだのは、皇子である穴穂部から自分を守ってくれる頼り甲斐(がい)のある武人だ、と逆を見込み、信頼したからである。

炊屋姫は情熱的な女性だ。穴穂部を殯宮から追い払った三輪君逆に、愛情を感じたとしても不思議ではない。

もし穴穂部が三輪君逆を殺したなら、炊屋姫は穴穂部を許さないであろう。

しかも穴穂部は大王位を狙っている。馬子は、穴穂部を大王にする積もりは全くなかった。

性格は単純で激情家である。それに較べ大兄皇子は大人しく、仏教を信奉している。

馬子の傀儡(かいらい)大王としては大兄皇子にまさる者は居ない。

また炊屋姫の実の兄であり、有事に際して炊屋姫の協力も得られる。

はっきりいって穴穂部が炊屋姫と大王位を狙っている以上、馬子にとって穴穂部は邪魔であった。

邪魔な者は抹殺(まっさつ)して行かなければならない、と馬子は最近考えるようになっていた。

もう馬子も三十半ばである。敏達も亡くなり大臣としての貫禄(かんろく)も出来つつあった。

馬子が、三輪君逆を穴穂部が斬ることを承諾した裏には、穴穂部を抹殺する意図が隠されていたのである。

恋人を殺された炊屋姫は穴穂部を殺したい、と彼を憎む。穴穂部を抹殺する口実が出来るだけだ。

石川の屋形に戻った馬子は、信頼出来る東漢直の一人を穴穂部の屋形に使者として送った馬子の使者は穴穂部にいった。

「皇子、皇子だけの力では宮廷警護長の逆を斃すことは出来ますまい。

大連の力を借りられては如何(いかが)ですか。

物部氏は軍事の氏族、大連が味方になれば、間違いなく逆を斃せます」

単純な穴穂部は眼を輝かした。

「大臣がそう申しておったのか……」

「これは大臣の忠告です」

「分かった、大連に頼んでみよう」

穴穂部は馬子がぶら下げた餌(えさ)に飛びついて来た。

帰って来た使者の報告を聴いた馬子は、御苦労だった、と茫洋とした表情で答えながら、守屋が穴穂部の味方になり、兵を動かすことを内心仏に祈った。

8 三輪君(みわのきみ)逆(さこう)、炊屋姫の宮に死す top

ことは馬子の予測どおり運んだ。孤立して行く不安に苛立(いらだ)っていた守屋は、穴穂部を味方にしようと、穴穂部の頼みを諾(き)き、自ら兵を率いて穴穂部と共に磐余(いわれ)の池辺(いけのえ)にあった逆の屋形を襲った。

それを知った逆は三輪山麓の自宅に戻った。守屋が兵を出した以上、もはや死は目前にあった。

逆は部下を炊屋姫(かしきやひめ)のもとに送り、多分、もうお逢い出来ないが姫のことは死んでも忘れないだろう、という自分の気持ちを伝えた。

炊屋姫は逆を助けようと考えた。

自分が愛した武人が死んで行くのを、どうして手をこまねいて眺めておれるだろう。

炊屋姫け逆の使者に、海石榴市(つばいち)にある自分の宮に至急来るように、といった。

そこなら穴穂部や守屋の兵士達も入ることは出来ないだろう、是非(ぜひ)そうして欲しい、と告げた。 |

|

「私(わ)も行く積もりじゃ、逆に安心するように、と伝えるのじゃ」

炊屋姫の要請を逆の部下は三輪山麓の自宅で防戦の準備をしていた逆に伝えた。

逆はもう一度炊屋姫に逢いたい、と思った。炊屋姫の宮に隠れたとしても、神聖な殯宮に進入して来るような穴穂部なら、土足で宮に踏み込んで来るだろう。

死は覚悟しているが、死ぬ前にもう一度姫に逢い、武人らしく自決しよう、と思ったのだ。

逆は夜のうちに三輪山の自宅から炊屋姫の宮に移った。

だがその頃、守屋の軍勢は三輪山麓に達していた。

炊屋姫と関係した逆に対し、三輪氏の中にも、氏族の名誉を穢(けが)す許し難い者だ、と怒る者が多かった。

彼等は守屋に、逆が炊屋姫の宮に逃げ込んだ、と告げたのだ。

守屋は直ぐこのことを穴穂部に告げた。幾ら守屋でも皇后の宮に隠れた者を殺すわけにはゆかない。

守屋の報告を聴いた穴穂部は益々激怒し、何処であろうと構わぬ、行って殺せ、といった。

そして弟の泊瀬部皇子も呼んだ。

間諜(かんちょう)を放ち、ことの成り行きを窺っていた馬子は、泊瀬部皇子の屋形に行った。

皇子は丁度武装して出掛けるところだった。

馬子は

「王(きみ)たる者(ひと)は刑人(つみびと)を近づけず。自ら往(いでま)すべからず」

と諫(いさ)めた、と『日本書紀』は記述している。

それでも泊瀬部は穴穂部が陣取っている池辺(磐余)に行ったが、馬子は更に諫めた。

将来の泊瀬部に期待している、と匂わした。

馬子としては、穴穂部と泊瀬部の間を裂いておきたかった。

泊瀬部は漸(ようや)く馬子の諫めに従って自宅に戻った。

泊瀬部が後、大王になったところを見ると、馬子との間に何等かの密約が交わされた可能性がある。

その後、守屋が兵を率いて戻って来て、逆と子供達、また部下達を総(すべ)て殺した、と得意気に報告した。

だが『日本書紀』の或本にあるように、穴穂部の性格から推察すると、穴穂部も守屋と一緒に出掛け、宮に押し入り、逆等を殺したのだろう。

ことは馬子の予定どおり運んで行った。

『日本書紀』は、

「是(これ)に由(よ)りて、炊屋姫(かしきやひめの)皇后(きさき)と馬子宿禰と、倶(とも)に穴穂部皇子を発恨(うら)む」

と記述している。

だが、馬子も、穴穂部が逆を斬ることを承諾しているのだ。

だから、馬子が恨んだというのはおかしい。この記述の意味は、炊屋姫が穴穂部を恨み、馬子が炊屋姫に同訓した、という意味であろう。

馬子は先に述べたとおり、初めから、穴穂部を抹殺する積もりでいたのだ。

『日本書紀』はこの事件を用明元年に記述しているが、私見でぽ、用明はまだ即位していない。

王位は空白であった。

それは兎も角、激怒した炊屋姫は大兄皇子を大王にする、という詔を発したに違いない。

勿論、馬子との共謀の上である。崇仏派は総て馬子を支持し、中立派も炊屋姫の詔を知り、大兄皇子が大王になることを承認した。

大兄皇子すなわち橘豊日(たちばなのとよひ)大王、用明である。

用明の出現で、馬子は大王家の外戚となった。

しかも用明は仏教信者である。

稻目以来の宿願である蘇我王国は、今まさに馬子の予によって実現されようとしている。

だが、実現するには大きな邪魔者が居た。軍事氏族の雄、大連物部守屋と、守屋と組んだ穴穂部皇子である。

炊屋姫は馬子に、早く穴穂部と守屋を殺して三輪君逆の仇を討って欲しい、と頼んでいる。

馬子はその度に、守屋を孤立させるから、もう少し待って欲しい、と炊屋姫を抑えた。

馬子の方針は、守屋を完全に孤立させることにあった。

何といっても倭国一の軍事氏族である。

諸豪族が完全に団結して戦わなければ、反対に守屋にやられる恐れがあった。

だが、諸豪族はまだ完全に団結していない。

そこで馬子は策を弄(ろう)し、用明に仏教を大王家が信奉することを明言するように要求した。

用明は馬子の傀儡大王である。それに仏教信者なので、馬子の要求を拒否出来なかった。

五八七年、用明二年、用明は遂に、自分は仏教を信奉する、群臣は共に論議せよ、と群臣達に明言した。

用明の詔に反対したのは物部守屋と、中臣勝海(なかとみのかつみ)である。

だが他の群臣は、馬子が説いたように詔に従おう、という気持ちになっていた。

蘇我系の大王が出現し、守屋等は明らかに孤立している。

何時までも守屋についていたら自分の身が危(あや)うい、と群臣は判断した。

議論している最中、驚いたことに、守屋の味方の穴穂部皇子が豊国法師(とよくにのほうし)を連れて会議の場にやって来た。

仏教は良い、吾はこれから仏教を信奉する、と叫んだ。

馬子が前もって穴穂部に、仏教を信奉することを公言すれば、大王位は夢でないし、炊屋姫を説得し、姫の憤りを静めてみせる、と匂わしたのだ。

守屋にとっては晴天の霹靂齢(へきれき)といって良いほどの裏切り行為だった。

何のために三輪君逆を殺したのか、理由がなくなる。

守屋は穴穂部と組みだいから兵士を出し自ら逆を殺したのだ。

それにしても穴穂部は、実に卑劣な変節漢である。そして将来を見抜く眼が全くない。

守屋は憤り、こんな阿呆を頼りにしていたのか、と自分が情けなくなった。

『日本書紀』はこの時、

「今群臣(いままえつきみたち)、卿(うし)を図(はか)る。復将(またまさ)に路を断ちてむ」

と押坂部史(おしさかべのふびと)毛屎(けくそ)が密告し、守屋が慌(あわ)てて河内の阿斗(あと)に退いたように述べているが、果たして毛屎なる人物が、こういうことを告げたかどうかは疑わしい。

兎に角、守屋は天下の状勢が自分に不利になったことに気付き、河内の本貫地に戻ったのであろう。

そして兵を集め、馬子と対決する気配を示した。

9 遂に守屋を斃す top

用明は間もなく亡くなり、後を継いで大王になったのが、泊瀬部(はつせべ)皇子、つまり崇峻(すしゅん)である。

崇峻の宮は倉梯(くらはし)宮だが、現地を訪れてみると四方が山に囲まれた感じで、殆ど大和平野が見えない。

まさに山間の僻地であり、自分の意志で、こんな陰気な場所に大王が宮を造る筈はないだろう。

上原和氏説のように幽閉(ゆうへい)されたと考えるのが自然である。

幽閉は兎に角、馬子が勝手に宮を定め、崇峻を住まわせたのだろう。

群臣達が、倉梯宮に参朝する筈はない。

とすると政治は飛鳥で行なわれた、と考えるのが自然である。

馬子が造った島之庄の嶋(しま)の屋形か、石川の屋形であろう。

崇峻は歯ぎしりしたがどうすることも出来ない。悶々(もんもん)と日を過ごしたと思われる。

崇峻が大王になったのは五八八年だと思われるが、前年二月に用明は亡くなっている。

その間大王位は空白だった。

そしてその間に、あの有名な、馬子と守屋との合戦が起こっている。 |

守屋との戦いに勝利し、聖徳太子が建立した四天王寺

|

守屋は馬子の計画どおり、孤立し河内の阿斗に退き軍勢を集めた。

『日本書紀』によると、守屋は穴穂部をたて大王にしようとし、狩りに誘った。

これを知った馬子が、炊屋姫の詔(みことのり)を得て、穴穂部皇子と弟の宅部(やかべ)皇子を殺した。

炊屋姫の詔が必要だったのは、何といっても殺害する相手が皇子だからであった。

だが、この記述には疑いがある。守屋は穴穂部に完全に裏切られている。

そんな穴穂部を今更擁(よう)して大王にする筈はない。

守屋が穴穂部を連れ出そうとした、というのは、馬子側の作戦である。

逆を殺したという理由だけでは穴穂部を殺せない。殺すにはそれなりの理由が必要である。

馬子が作り上げた理由は、穴穂部が反逆者守屋と組み勝手に大王になろうとした、ということであった。

これで大義名分がたつ。しかも炊屋姫の詔が出ている。

馬子は大王家に仕える軍事伴造(とものみやっこ)である佐伯連(さえきのむらじ)丹経手(にふて)・的臣(いくはのおみ)真噛(まくい)、それに蘇我氏と親しい土師連(はじのむらじ)に命じ、穴穂部を殺させた。

大王家の軍事氏族を使ったところなど、如何(いか)にも馬子らしい。

では河内の阿斗で戦(いくさ)の準備を進めていた守屋は自分が擁する大王を持だなかったのだろうか。

それは一寸(ちょっと)考えられない。

それでは完全に反逆者になってしまう。

おそらく守屋が擁したのは、敏達と広姫の間に生まれた押坂彦人(おしさかのひこひとの)大兄皇子(おおえのみこ)であろう。

先説にもあったが、先ずこれは間違いないだろう。

押坂彦人大兄皇子は、何時(いつ)死んだか記されていない。

多分、守屋の陣営に居て殺されたか、それまでに馬子に暗殺されたのだろう。

押坂彦人大兄皇子は息長(おきなが)系で、蘇我氏の血は入っていない。

守屋が戦おうとしている相手は、馬子と蘇我系の諸皇子である。

守屋が押坂彦人大兄皇子に最後の望みをかけだのは当然であろう。

それにしても、馬子側と守屋との戦は凄(すさ)まじかった。

馬子側は総帥(そうすい)蘇我馬子以下、本隊は、泊瀬部皇子・竹田(たけだ)皇子・廐戸(うまやど)皇子・難波(なにわ)皇子・春日(かすが)皇子・紀男麻呂(きのおまろの)宿禰(すくね)・巨勢臣(こせのおみ)比良夫(ひらぶ)・膳臣(かしわでのおみ)賀柁夫(かたふ)・葛城臣(かつらぎのおみ)烏那羅(おなら)、別働隊は、大伴連(おおとものむらじ)噛(くい)・阿部臣(あべのおみ)人(ひと)・平群臣(へぐりのおみ)神手(かむて)・坂本臣(さかもとのおみ)糠手(あらて)・春日臣である。

守屋側は物部氏一族であり、味方をしている豪族は一氏族も居ない。

馬子の作戦どおり、完全に孤立してしまったのだ。

それにしても、大伴・平群・春日など、五世紀頃興った諸氏族が馬子側に忖いたということは、馬子が如何(いか)に大政治家であったかが窺われよう。

人心を掴(つか)む方法にもたけていたのであろう。

『日本書紀』は、

「皇子等(みこたち)の軍と群臣(まえつきみたち)の衆(いくさ)と、怯弱(よわ)くして恐怖(おそ)りて、三迴却還(みたびしりぞ)く」

と述べている。

有力氏族が総力をあげて攻めたにも拘(かか)わらず、守屋軍の抵抗は強く、馬子側の軍は押され気味だった。

そこで十四歳で参戦していた廐戸皇子が、霊木を斬って四天王の像を作り、たぐり上げた髪に置き、四天王に、今もしこの戦に勝たせてくれたなら、四天王のために寺を建てよう、と誓った。

馬子もまた、廐戸皇子と同じように、諸天王・大神王等に誓った。諸兵がふるい立ち、馬子側の軍勢は進撃し、遂に守屋側は破れ、守屋は舎人(とねり)迹見赤檮(とみのいちい)に射殺された。

倭国一の軍事氏族物部氏は、このようにして滅びたのである。

なお廐戸皇子の説話は創作臭いが、新羅(しらぎ)の花郎(ファラン)の例もあり、完全に否定は出来ないであろう。

戦の凄まじさを『日本書紀』は、

「餌香川原(えがのかわら)に、斬されたる人有り。計(かぞ)ふるに将(まさ)に 数百(ももあまりばかり)なり。頭身(かしらむくろ)既(すで)に爛(ただ)れて、姓字(かばねな)知り難し(後略)」

と記述している。

物部守屋を滅ぼした以上、馬子にたてつく豪族は居ない。

大王は政治には関与出来ず、政治は馬子を首長とする豪族達が執るようになった。蘇我王国の出現である。

時に馬子は三十代の後半であった。

10 飛鳥寺建立と崇峻殺害 top

次に馬子がなしたことは飛鳥寺の建立である。

蘇我氏が倭国の王者であることを誇示するための寺で、百済から名僧・寺工・鑪盤博士・瓦博士・画工などを呼び、高句麗(こうくり)からも、寺工や僧を呼んだ。

飛鳥寺は一塔三金堂形式の寺で、高句麗の影響を受けている。

『日本書紀』には記載されていないが、明らかに高句麗から寺工や僧などが早い時期に来たのであろう。

当時高句麗は隋の脅威を受けており、新羅にも背後を狙われている状態にあった。

馬子は、そんな高句麗と取引したのである。

そのため、新羅を牽制するため大軍を筑紫に動かしている。

これは崇峻殺害の動揺を防ぐためだけではない。それもあるが高句麗との取引が主原因と考えたい。

『日本書紀』によれば、六〇五年、推古(すいこ)十三年、高句麗の大興(だいこう)王(嬰陽(えいよう)王)は蘇我氏が飛島のために丈六(じょうろく)の仏像を造るのを知り、黄金三百両を貢上している。 |

かって蘇我氏の権勢を誇った飛鳥寺跡

|

どれほどの値打ちか見当がつかないが大変なものだろう。

これをたんに高句麗の好意などと解してはならない。

黄金一百両を倭国に与える以上、高句麗は倭国に見返りを求めている筈だ。

矢張り倭国の新羅牽制であろう。

それは兎も角、馬子は渡来人および配下の渡来系の諸氏族を総動員して飛鳥寺を造った。

赤い柱に白い壁、回廊の連子窓(れんじまど)は青く軒(のき)は黄色、軒丸瓦(のきまるがわら)は青色だったのではないか。

それに五重塔と陽に輝く相輪(そうりん)、まさに飛鳥寺は、蘇我氏だけではなく飛鳥文化の象徴であり、新しい倭国の文化の象徴であった。

馬子は何度も建築現場に出掛けては、建立に従事している人々を励ました。

最早、馬子にとって敵はない。大王も馬子のいうままである。

そんな時馬子は、崇峻が大臣は大王を馬鹿にしている、と憤っているのを耳にした。

傀儡大王は、大臣に不平や不満を持ってはならない筈だ。

馬子は、このまま放っておくと、崇峻がうるさい存在になり兼ねないと察知し、東漢直(やまとのあやのあたい)駒(こま)を差し向け、崇峻を殺してしまった。

五九二年、崇峻五年である。大和の諸豪族は私兵を率い、筑紫に行っていて、事変を知らない。

馬子が崇峻を殺しても馬子を憎む者は殆ど居なかった。

権力のある伯父が、反抗しようとした甥(おい)を殺した、ぐらいに受け取ったに違いない。

大王の地位というのは、当時では形式的なものだったのである。

まさに倭国は馬子の掌中にあった。

東漢直駒は、崇峻の妃の一人だった馬子の娘河上娘(かわかみのいらつめ)を奪ってしまった。

そのために馬子に殺されるのだ。その時、駒が叫んだ言葉が面白い。

駒は、吾は天皇の尊きを知らず、吾は大臣あるを知るのみ、といった、という。

どういう意味かというと、自分の主君は大王ではない。

主君は大臣馬子であり、自分にとって尊いのは、大王ではなく大臣である、というのである。

東漢氏は蘇我本宗家の部下だが、それにしても駒の言葉は当時の馬子と大王との関係を端的に示している。

11 馬子が見過ごした太子のロマン top

『日本書紀』では、五九三年に、炊屋姫が大王になり、廐戸王子を皇太子にし、皇太子が総ての政事(まつりごと)をつかさどった、と述べている。

この記述にも重大な疑いがある。

果たして炊屋姫がこの年に大王になったか、ということだ。

門脇禎二氏は、用明の皇女酢香手(すかて)姫が伊勢神宮の斎王(さいおう)になり三十七年間大和に戻らないことや、隋書(ずい)の記述から、時の大王は炊屋姫ではなく、廐戸皇子、聖徳太子であった、と説く。

斎王は女帝の時は出ないのが当時の習慣だった。ところが酢香手姫は推古女帝の時代も斎王であった。

しかも酢香手姫が斎王を辞(や)めて大和に戻った年は、廐戸皇子が死んだ年である。

確かに、これは偶然とはいい切れない。

それに『隋書倭国伝』では、六〇〇年、倭国使が隋を訪れ、隋の文帝と会っている。

その時、倭国使は、「姓は阿毎(あめ)、字は多利思比弧(たりしひこ)、阿輩鶏弥と号す。(中略)

王の妻を鶏弥と号す。後宮に女、六、七百人あり(後略)」と述べている。

隋書を読む限り、時の、倭王は男性である。

六〇〇年といえば推古八年で、女帝の時代なのだ。

通説は、中国は女帝を軽蔑するから、倭王を男だ、と述べた、と解釈しているが、この解釈は強引過ぎる。

どうも時の倭王は男性の可能性が強い。

とすると、倭王は廐戸皇子、聖徳太子ではないか。

それに六〇八年、推古十六年、隋の使者裴世清か小野妹子と共に倭王を訪れ、倭王に会っている。

これは『日本書紀』にも、『隋書倭国伝』にも記載されており、間違いない。

その時の倭王が述べた言葉が、同書に載っている。

倭王は裴世清に、「われ聞く、海西に大隋礼儀の国あり。故朝貢させた。(中略)

われは海の隅の僻地におり礼儀を知らない。ゆえに直ぐ会わず、道を掃除し、飾り物をした。(中略)

願わくは大国維新の化を開かん」と述べたというのである。この隋書の文章を熟読すると、時の倭王が誰か自然に理解出来る。

礼を強調しているこの倭王は間違いなく聖徳太子であり、推古天皇ではない。

それは倭王が女帝なら隋書は女王と記す。

聖徳太子と馬子が作ったという冠位十二階制では、「徳・仁・礼・信・義・知」となっている。

|

聖徳太子二王子像

|

斑鳩(いかるが)の地に立つ法隆寺

|

道教思想の影響もあるが、礼を強調しているあたり、この倭王の言葉は聖徳太子の思想である。

確信というまではゆかないが、私も、時の大王は、聖徳太子であった、と考えている。

かりに皇太子としても、何故馬子は廐戸皇子を皇太子にし、万機をすべさせたのか。

馬子はこれまで述べて来たように大政治家である。

廐戸皇子と親交のあった崇峻を殺し、聖徳太子に万機(ばんき)をすべさせたのは、太子が生まれながらの仏教徒であるからだ。

それに太子は、馬子の恐ろしさを骨の髄まで知っている。

馬子は太子が自分に反抗するとは夢にも思っていなかったのだ。

大政治家は計算して行動し、その成果をまた計算する。

そこに大政治家の盲点がある。計算し過ぎるが故に、時には人間の内部に育ちつつあるロマンを見落としてしまう。

こういうものを与えたのだから、それなりの見返りがある、と考える。

聖徳太子を皇太子にし、万機をすべさせたのは、馬子が背後で采配(さいはい)を振るためである。

太子はそれを承知しているから、自分のいうなりになる、と馬子は考えた。

人間の内部のロマンを軽く見過ぎたのだ。

つまり崇峻を殺した馬子は、聖徳太子を傀儡大王にしようとした。

確かに太子は最初は馬子に従った、と思う。

だが思索家である太子は次第に馬子の政治のためには、仏教も人間も道具として扱う、というやり方を批判し始めた。

太子のロマンが息づいて来たのである。だが馬子の恐ろしさを知っている太子は暫く飛鳥で我慢した。

例えば飛鳥寺の塔の心礎の傍から出土した副葬品は、挂甲(けいこう)・馬鈴など、五世紀の古墳時代の副葬品と変わらない。

馬子が仏教を大陸文化として受け入れ、蘇我氏の権力を誇示するため飛鳥寺を建てたことが窺われる。

そうでなければ、心礎(しんそ)の傍に武器を埋めたりはしないだろう。

だが太子は、仏教と道教を宗教として受け入れた。

馬子と太子との本質的な違いが、ここにも表われている。

12 蘇我王国滅亡の影 top

もし、馬子が太子を大王にしたなら、それは何時であろうか。

五九五年、推古三年、筑紫に派遣されていた豪族達が兵を率いて戻って来た。

私の考えでは、それまで大王位は空位であった。

馬子も諸豪族に相談(形式的)せずに大王を決めることはないだろう。

とすると、太子が大王になったのは五九五年か、五九六年の正月であろう。

私は後者としたいが、太子は大王になると龍田(たつた)道を押さえる斑鳩(いかるが)の地に宮を建てることを考えた。

馬子の都である飛鳥から離れたかったに違いない。

太子は太子なりに自分のロマンを政治に活かそうとした。

それは冠位十二階制にも表われているように、身分制の打破であり、一人の人物を一人の人間として評価することである。

そのため、馬子を口説き、蘇我本宗家を冠位を与える側にして納得させた。

だが、馬子が太子の思想に気付かない筈はない。

太子が斑鳩宮に移ったあたりから、馬子と太子との仲は悪くなった。

政治に対する主導権争いが行なわれたと考えて良い。

『日本書紀』や『上宮法王帝説』が太子が馬子と共に、政治を執ったと記しているのを読み、両頭政治を説く学者は多い。

確かに太子は馬子を立てて政治を執った。独断ではことを運ばなかった、と思われる。

だが六〇八年、太子が隋の裴世清と会った時の太子の言葉を聴いた馬子は、太子に危機感を抱いた。

自らが大王にしてやったのに、生意気な態度を取っている。

大臣である自分を無視している、と槍った。

馬子はそれ以来斑鳩宮の太子に圧力を掛け、飛鳥で政治を執るようにした。

そして六一〇年、推古十八年の新羅と任那の使者が倭国を訪れたあたりから、馬子は再び政治権力を握った。

それ以後の太子は、形式的には大王であったが、仏教・道教が混合した宗教を追求し、持治から離れ、主に宗教家として生きたのではないか。

太子が亡くなったのは六二二年、推古三十年だが、炊屋姫が大王になったのは、太子が亡くなってからである。

馬子は生涯を通じ、蘇我王国をつくり、中央集権化を強化し、各地に屯倉を設置し、律令国家の地ならしをした。

そういう意味では大政治家である。

だが崇峻や、聖徳太子を傀儡大王としようとしたため、太子は馬子から離れ、斑鳩宮に、自分達だけの世界を作った。

馬子は苦々しい思いで太子を眺め、斑鳩宮を嫌悪したであろう。

馬子の子蝦夷が、太子の子山背大兄皇子を大王にしなかったのは、明らかに馬子の意志である。

そのため、大王は蘇我系から息長系に移った。舒明がそれである。

そして舒明の子中大兄皇子により、蝦夷の子入鹿は惨殺され、倭国鏝大の権力者、蘇我本宗家は滅びたのである。

馬子は蘇我王国をつくったが、蘇我王国を崩壊させる種も、自らの手で撒いていたのだ。

だが七十六歳の長寿を保った馬子は、そんなことは夢にも思わず、満足して亡くなった、と思われる。

top

****************************************

|