|

****************************************

Home 聖徳太子 曽我馬子 中臣鎌足 額田女王 藤原不比等 山上憶良 奈良の大仏 行基 鑑真 道鏡 大和の古道

行基・民衆救済の遺構に今なお生きつづける

(金達寿著 歴史の群像7・挑戦その一 集英社 昭和59年刊)

|

行基略年譜

|

天智七年

六六八

天武十一年

六八二

持統五年

六九一

文武四年

七〇〇

慶雲元年

七〇四

養老元年

七一七

天平十七年

七四五

天平勝宝元年

七四九 |

河内国大鳥(おおとり)郡蜂田(はちだ)郷家原(えばら)の母方の家で生まれる。

父は高志(たかし)才智、母は蜂田古爾比売(はちだのこにひめ)。

母方の祖父蜂田首虎身(はちだのおびとらみ)のもとで育つ。

この年出家。大和の法興(ほうこう)寺で道昭(どうしょう)について法相宗(ほっそうしゅう)の大乗仏教哲学を学ぶ。

高宮(たかみや)寺の禅師徳光(とっこう)から具足戒(ぐそくかい)を受けて正式の僧となる。

師の道昭入寂。以後、諸国を放浪・行脚(あんぎゃ)して、衆生済度(しゅうじょうさいど)の実践をめざす。

生家を家原寺として、民衆への布教を展開。

信者とともに道場・寺院を建て、水利・灌漑(かんがい)のための池溝(ちこう)をつくるなど、土木・勧業事業を行なう。

僧尼令違反として、その布教活動を禁ずる詔が出される。

大僧正(だいしょうじょう)に任命される。

二月、菅原(すがはら)寺で病没(八十二歳)。 |

|

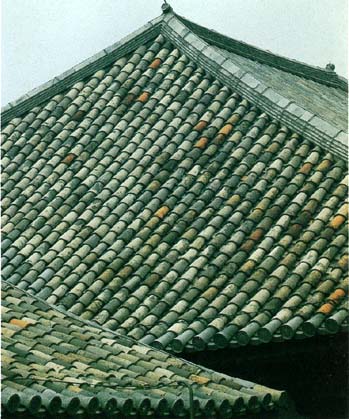

民衆のために池溝をつくり、多くの寺院を建立した行基は、

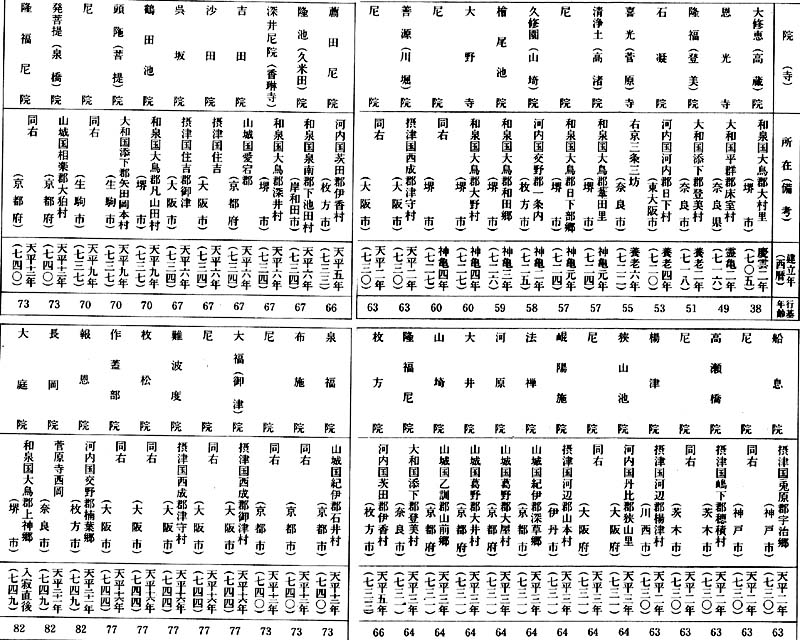

いまも行基葺・行基焼などにその名をとどめている。

(写真は行基葺として知られる元興寺極楽坊の屋根)

|

1 行基への端緒 top

私は一九八二年三月、『行基の時代』という四百字詰め八百枚ほどの長編を朝日新聞社から刊行した。

そういうことがあって、この稿をも書くことになったが、まず、その『行基の時代』の「あとがき」をみるとこうなっている。

―― 一九七六年七月にだした私の『日本の中の朝鮮文化』シリーズ第六冊目をみると、「韓泊(からどまり)と鶴林(かくりん)寺」というのに「行基像に思う」という小項があって、本書(『行基の時代』)のはじめにみられるような行基のことを簡単に紹介したあと、私はそのことをこう書いている。

「私はこれまで伝記というものを書いたことはないが、しかしどういうものか、民衆仏教者として弾圧されたりしていながら、日本最初の大僧正となった行基の生涯には興味をそそられる。

私はいずれ、かれの生涯をその人間と時代とに即して、明らかにしてみたいものと思っている」

すると、この一文を読んでくれた朝日新聞社出版局の鳥海茂氏からさっそく連絡があって、その行基の生涯を一冊にしようではないか、というのであった。

それで本書の冒頭に「Tさん」となって出ている同氏とも一緒に何度か取材に出かけたりしたものだったが、しかしいざそうなってみると、いわゆる伝記として書くことは、いろいろな意味で不可能なことがわかった。

で、これは、『ルーツ』の作家アレックス・ヘイリーのいう、事実と虚構とを自在にするファックション(記録小説)として書かれることになった。

しかしながら、それにしても、これはなかなか大変な仕事であった。

ほかにも書いたことであるが、だいいち、行基という日本・奈良時代の民衆仏教者のことを書くのに、私はその仏教というものをまるで知らなかったからである。

大乗(だいじょう)仏教・小乗(しょうじょう)仏教という、そんな初歩的な区別さえ、よく知らなかったものだった。

いわば、『行基の時代』を書きだしてしまったことで、私はその仏教を勉強しはじめることになった。

田村圓澄氏ほかの協力による行基に関する資料はもとより、私の机上(きじょう)にはしだいに仏教書がうず高く積まれるようになった。

そしてやっと、行基の民衆仏教とはどういうものであったかも少しばかりわかってきたが、要するに、私は行基のことを書くことによって、奈良時代のすぐれた社会主義者といってもいいその行基から、たくさんのことを学ぶことになったのである。

同時に、混迷している今日の社会主義というものについても、いろいろなことを考えさせられたものであった。

実をいうと、私か本書を書きたかったモティーフの一つは、原初的なそれであった奈良時代における行基の行動をつうじて、今日・現代の社会主義というものを、私なりに考え直してみたかったからでもある。―― |

行基像

|

もちろん「社会主義者」とはいっても、当時の行基は自分の行動のそれを社会主義などと思っていたわけではない。

しかし、そういう観念がなかっただけにまた、その行動には迫力があったのであるが、この稿では行基のそのような生涯を、「ファックション」ではない、

つまり、なるべく「小説」の部分はとりはらった記録のみに沿ってみることにしたい。

さきにまず、その行基が「今日・現代にどう生きている」か、ということからみたいが、ということになると、これは『行基の時代』のはじめのほうから、とするのが早い。

私はその記録を、こういうふうに書いている。

2 「行基祭」にみる残像 top

――前日の夜は大阪市内のビジネスホテルに泊まった。翌日は十月六日で、秋晴れのよい天気だった。

しかし、そんなよい天気だったのはよかったとして、かなり早く目をさましたつもりだったにもかかわらず、時計をみると八時をすぎてしまっていた。

私たちは朝食もとらず、そのままホテルを出て、南海電車の難波(なんば)駅へ向かった。

私たちというのは、筆者の私と東京から一緒に来ていた朝日新聞社のTさんとの二人だったが、難波駅からは、京都で季刊雑誌『日本のなかの朝鮮文化』をだしている友人の鄭詔文が一緒になった。

難波から岸和田(きしわだ)までは、急行電車で三十分足らずだった。

私たちは駅前でタクシーに乗り、だんじり(地車)の行進をみるのにはその駅前通りがよいと聞いていたので、国鉄阪和線の久米田(くめだ)駅まで行ってもらうことにした。

そこからはもう、久米田寺や久米田池も近かった。

タクシーは岸和田市内を走っていたが、まだ九時かそこらの時間だったからか、あたりは人通りもあまりないただの風景だった。

「岸和田では、きょうお祭りがあると聞いたのだがね」と鄭詔文が、運転手に向かって言った。

「ああ、それだったら、きょうは山手地区のほうですよ」

「山手地区――」と私は言った。

「そうです。これから行く久米田のほうがそれですよ」

そう言っているうち、タクシーは急に人出で賑わっている四つ辻についた。

別に、飾りつけといったものは見えなかったが、何となく祭りらしい賑わいとなっていた。

「ここまでで、きょうは駅までは入れませんや」と言って運転手は私たちを、銀行の支店や喫茶店なんかがあるその四つ辻でおろした。

そこから数十メートルさきは鍵(かぎ)の手になっていて、国鉄久米田駅はその折れ回った先の突きあたりとなっていた。

と、いきなりだった。駅前のそこから、

「オーラ、ソーラ」という掛け声とともに、揃(そろ)いの浴衣(ゆかた)姿の子どもたちの列が走り出て来たかとみると、装いをこらしただんじりが猛烈な勢いで突進して来た。

突進しているだんじりの屋根の上では、両手に団扇(うちわ)をかざしたいなせな若い衆が二人、曲(きょく)乗りのように体をくねらせて踊っている。

屋根の上で踊っている若い衆は「大工方」(だいくがた)というものだと、そばに立っている人に教えられたが、それが第一台目のだんじりであった。

つづいて二台、三台とだんじりは同じようなかたちで鍵の手の向こうから突進して来ては、あとは一本道となっているそこの通りでとまった。 |

岸和田市のだんじり祭り

|

そしてしばらくするとまた突進して進むというふうで、やがて久米田寺までの通りは、そのだんじりの行列で埋まった。

だんじりが姿をあらわしてからは、通りの両側の人出もいっそう多くなった。

なかには、だんじりに向かって手を合わせている腰のまがった老婆もいる。

私はその老婆に近寄り、こう言って訊いてみた。

「これは何のお祭りですか」

「行基さんまいり言うてな、偉いお坊さんだった行基さんのお祭りですじゃ」と老婆は、目をしょぼつかせながら答えた。私たちはふつう行基(ぎょうき)といっているそれを、老婆は行基(ぎょうぎ)と濁りをつけて言っているのも印象的だった。

だんじりはどれにも、精巧な彫刻がほどこされていた。

それらのだんじりは百年前にできたものもあって、今年は一台の修理費だけで一千万円以上かかったのもあるとのことだった。

ずいぶん豪勢なものだが、そういうことを私たちは、ここで簡単な朝食を、ということで入った喫茶店のなかにいた人から聞いた。

喫茶店もどこも満員で、揃いの浴衣や半纏(はんてん)をまとった若い衆であふれていた。

なかに「安全委員」と書いた団扇を持った中年の人がいたので、その横へ行って私はまた、こんなふうに話しかけてみた。

「きょうのこれはどういう祭りなんでしょうか」

「行基まいりといって、ここでは古くから毎年おこなわれている祭りなんです」

「古くからといいますと……」

「そうですね、行基さんが久米田池をつくったのは奈良時代の天平何年かだったといいますから、相当の昔からではなかったでしょうか。

だいたい、ここもいまでは岸和田市になっていますけれども、山手地区は、数十年前までは全部農村だったのですよ」

「そうですか。その農村の人たちがどうして――」と、私はまた訊いた。

「つまり、その農村の人たちはみな行基さんの築いてくれた久米田池の水、灌漑用水ですな。

それのおかげをこうむっていますので、それを行基さんに感謝するというわけです」

市の人権擁護委員をしているというその人はなおもいろいろと話してくれたが、この人もさきほどの老婆と同じように、

「行基(ぎょうぎ)さん、行基さん」と言って、濁りと「さん」づけをしているのがおもしろかった。

要するに、何台ものだんじりを繰りだしての祭りは、奈良時代の僧だった行基への感謝祭というものであった。

古代日本の僧としては、行基のほかにも有名な人は多い。

けれども、このような祭りがほかでもおこなわれているのかどうか、それはわからないが、私は『日本の中の朝鮮文化』という古代遺跡紀行をも書いている関係で、さきにも岸和田の久米田寺を一度たずねたことがあった。

そしてこの寺では周辺の人たちによって、毎年十月に「行基祭」というのがおこなわれているということは知っていた。

しかし、その祭りを実地にみるのは、こんどがはじめてであった。

「行基まいり」ともいうこの祭りのことは、一九七七年十月一日付の岸和田市広報『きしわだ』にも出ていて、こう書かれている。

「行基まいり。

十月六日(筆者注・現在は十月十日)に、中井町・荒木町・箕土路(みどろ)町・下池田(しもいけだ)町・西大路(にしおおじ)町・小松里(こまつり)町・額(ぬか)町・額原(かくばら)町・大町・池尻町・吉井町のだんじり十一台が久米田寺にまいります。

これは、泉州第一の大池=久米田池を竣工・(天平十年=七三八年)した行基菩薩に対し、久米田池の水を利用することへの感謝の意と、五穀(ごこく)豊じょうを願ってのならわしです」――

だいたい、中井町など各町のだんじり(山車)がこれも行基開山の「久米田寺にまいります」、

その久米田寺からして、「臥竜山隆池院」という山号が示しているように、いまは周囲約四キロ、面積約六十三万平方メートルの久米田池が築かれたことによって成ったものであった。

それに、行基が築いたという池溝は、その久米田池だけではなかった。

河内(かわち)の有名な狭山(さやま)池や和泉(いずみ)の土室(どむろ)池、摂津(せっつ)の有部池など、池だけでも二十いくつかを数えることができる。

しかもまた、それだけではない。

行基によってつくられたものとしては、もっとも有名なものに行基四十九院があるが、日本全国には行基を開山とする寺院もたくさん、いたるところにある。

田村圓澄氏の「行基と僧尼令」によってみると、行基を開山とする全国の寺院は二百八寺の多数にのぼり、一方また、行基が造顕(ぞうけん)したとする仏像を持つ寺院五二十二寺となっている。

早いはなしが、筆者の私が住んでいる東京の八王子にあって、関東三山の一つとして信仰をあつめている高尾山薬王院も行基を開山としているものであり、近くの千葉県には千葉寺など七寺もある。

行基を開山とする寺院がないのは北海道・青森・秋田・岩手・宮城・福島・宮崎・沖縄県だけで、そのほかにはどこにもある。

それらの寺院がみな直接、行基の開山であったかどうかはのちにみるとして、手元にある京都大学国史研究会編『古代史辞典』をみると、「行基図」などというのもあってこうある。

「僧行基作と伝える日本最古の日本地図。原本は伝わらぬ。

『拾芥抄』(しゅうかいしょう)本朝国郡の部記載の日本全国の説明に『大日本国図、行基菩薩所図也云々』とあり、この図により大体か推察される」

なおまた、これはふつうの辞書である新村出編の『広辞苑』をみると、いまみた「行基図」のほか「行基葺(ふき)」「行基焼(やき)」などというのもあって、こう書かれている。

「〔行基葺〕屋根の葺き方の一形式。本葺において、円瓦の一端が他端より細い場合、後の瓦の太い方で、前の瓦の細い方を覆うように順々に重ねて葺いたもの。

法隆寺金堂内玉虫厨子宮殿の屋根など」「〔行基焼〕(行基の焼き創めたものという)和泉国大鳥郡陶荘(すえのしょう、今の大阪府泉北郡)でつくったと伝える素焼で鼠色の陶器」

行基は、千数百年をへだてた今日なお人々から感謝されている池溝をつくり、たくさんの寺院を建立しただけではない。

日本最古の地図から、「行基焼」というやきものまでつくりだし、ほかにも福島県の東山や群馬県の草津ほか、温泉の発見などというのもあるが、それはおいて、以上だけをみても、行基というのは大変な存在であったといわなくてはならない。

3 外祖父のもとで修業 top

では、その行基自身についてはどうか。さきにみた『古代史辞典』をみると、こうなっている(行替えは筆者)。

「行基(六六八〜七四九。天智七〜天平感宝(てんぴょうかんぼう)一)奈良時代の僧侶。

河内国大鳥郡家原(えばら、泉北郡踞尾(つくのを)村家原、現在は堺市)の帰化人系統の豪家に生る。

一五歳で出家、大和の官寺に入り、道昭(六二九〜七〇〇)の指導を受けたという。

道昭死後、栄進の望みを捨て帰郷、民間の道場家原(えばら)寺を建て、過重の徭役(ようえき)と生活難に苦しむ民衆に罪福の因果を説き、或は池堤を築き、橋を架け、布施屋を設けるなどの民生慈善の事業を起した。彼の周りには、連日数千から数万の人々が集まったという。

政府はかかる動きを不穏とみて頻(しき)りに弾圧を加えたが、彼は弟子の寄進を受け七二二年(養老六)平城京右京三条に菅原(すがわら)寺を起した。

同様な宗教運動は遠く安芸(あき)・周防(すほう)などにも起り、世情いよいよ不安になったので、その弾圧は緩和された。

以後、行基は朝廷に接近し、恭仁京(くにきょう)建設・大仏建立・紫香楽(しがらき)の甲賀(こうが)寺建立などに尽力し、七四五年(天平一七)前例なき大僧正となった」

これによると、当時の仏教が民衆とは無縁な大寺院内の仏教であり、または国家鎮護を願う支配者たちのそれであったことを考え合わせるならば、行基は宗教者というよりはむしろ、奈良時代の社会主義者といってもよい者ではなかったかと思う。

「彼の周りには、連日数千から数万の人々が集まったという」のには、当時の人口からしても誇張があると思われるが、それにしても、これまた大変なことであったにちがいない。

そしてそのために彼は、「頻りに弾圧を加え」られたにもかかわらず、のちにはどうして「朝廷に接近し」「大仏建立・紫香楽の甲賀寺建立などに尽力し、七四五年(天平一七)前例なき大僧正となった」のか。

見ようによっては、これは現代のいわゆる「転向者」に似ていなくもないが、しかし実際はどうであったか。

それも行基という人間の生き方、その生涯をたどってみることで、わかるようになるのではないかと思うが、いまみたように、行基は六六八年、当時はまだ河内国であった和泉の大鳥郡蜂田郷の家原で生まれた。

いまの大阪府堺市家原で、父は高志(たかし)才智、母は蜂田古爾比売(はちだのこにひめ)といった。

生まれた場所は、その母方の家である。

高志氏というのは古代朝鮮の百済(くだら)から渡来した王仁(わに)系氏族だったが、母方の蜂田氏も百済からの渡来氏族で、古爾比売(こにひめ)の父、すなわち行基の外祖父は蜂田首虎身(はちだのおびととらみ)という薬師(くすし)であった。

王仁というのは四世紀末か、五世紀はじめのころ、百済から、はじめて日本の地に『論語』『千字文』などの文字をもたらした者とされている、あの王仁のことである。

王仁とは、そういう名をもった一人物といったものではなく、朝鮮語「王任(王様)」からきたものではなかったかと私は思っているが、それはともかくとして、その王仁を祖とする有名な氏族としては、河内の古市(ふるいち)に西琳(さいりん)寺という巨大な氏寺をもっていた西文(かわちのふみ)氏族があり、また栗栖(くるす)・武生(たけふ)・桜野・古志(こし)氏族などといった者がいる。

和泉の高師(たかし)、いまの大阪府高石市を本拠地としていた高志氏族もその一つだったわけであるが、ここにはいまも王仁を祖神として祭る高志氏族の氏神だった高石神社があって、私も何度か行ってみたことがある。

『続日本紀』によるとこの高志氏族からは、従五位下で越前守となった高志連村君(むらじむらきみ)などという者が出ているが、行基の父であった高志才智については、何の記録もないので、これはどういう者だったかわからない。

それからまた、行基はどうして母方である蜂田氏のところで生まれたのか、これもよくはわかっていない。

これまでのところ、まとまった伝記としては唯一のものである井上薫氏の『行基』によると、「当時招婿婚(しょうせいこん)の風習があったからで」とあるが、しかし、行基はそこで生まれただけではなく、その後もずっと母方の蜂田氏のもとで育ったところからすると、父の高志才智は行基が生まれるまえにどこかへ行って、そのまま死んでしまったのではないかと思われた。

なお、井上薫氏の『行基』には、高志氏と蜂田氏との結びつきのことがこうなっている。

「蜂田氏で国史にみえる人名が少なく、官位の最高は文王の正六位、滝雄の民部少録であることから推すと、蜂田氏は下級の帰化人氏族であり、高志氏はほぼ同じクラス同士の婚姻を結んだのである」と。

つまり、行基はその「下級の帰化人氏族」であった薬師、蜂田首虎身のもとで育つことになったわけだったが、これが行基にとって意味深いことになった。

薬師とは今日でいう薬剤師・医師であり、その家は薬局と医院とをかねそなえたようなものであったが、同時にその薬師の虎身は、当時の僧侶がそうであったような、知識人でもあったからである。

行基の生まれた六六八年前後は、当時の日本や朝鮮にとって一大激動期であった。まず日本では六四五年(大化元年)にいわゆる「大化改新」があり、六七二年には「壬申(じんしん)の乱」という古代国家確立のためのドラマがあったが、それは朝鮮も同様で、こちらでは六六〇年に、行基の祖先たちがそこからやって来た百済(くらだ)がほろび、ついで六六八年には高句麗(こうくり)がほろんで、統一新羅(しらぎ)の時代となった。

行基が生まれたのは六六八年であったが、日本では「壬申の乱」がおわり、都が近江からさらにまた大和の飛鳥へうつったころのかれは、ちょうど五歳になったところであった。

かれは四歳半ばころから、外祖父である虎身の前にきちっと坐らされて、『千字文』を習わされることになった。

『千字文』は『論語』とともに、行基が出た高志氏族の柤となっている王仁が百済からもたらしたものとされているそれであった。

王仁が渡来したときには『千字文』はまだなかったという説もあるが、しかしそれはどうであれ、七世紀後半のこのころになるとそれはもう、どこにでもみられるふつうの教科書となっていた。

ただここで問題なのは、行基はその『千字文』の次にはなにを習わされたかということである。

これは記録がないのでわからないが、それがもし李王朝末期、あるいは一九二〇年代あたりまでの朝鮮だったとすると、筆者である私の父や兄が家や書堂などで習ったのは、『千字文』についでは『童文先習』(どうもんせんしゅう)『啓蒙編』(けいもうへん)『通鑑』(つがん)『小学』(しょうがく)といった順序であった。

だが、行基の当時は『童文先習』はまだなかったし、『小学』もなかったから、行基は五、六歳ころにはいきなり『論語』となり、江戸末期に生まれた森鴎外がその同じ年で四書五経(ししょごきょう)を読んだように、ついで五経、すなわち『易経』(えききょう)『詩経』(しきょう)『書経』(しょきょう)『春秋』(しゅんじゅう)『礼記』(らいき)ということになっだのではなかったかと思われる。

そうして十歳をすぎたころには、それをかなりわがものにしていたにちがいない。

『続日本紀』によると、行基は「初出家せし時」、一見したところでは何ともわけのわからない、あのむつかしい大乗仏教哲学である「瑜伽唯識(ゆがゆいしき)論を読みて即ちその意(こころ)を了(りょう)しぬ」とある。

これには多少誇張があるにしても、行基が出家したのは十五歳のときであるから、十歳をすぎたときには、五経の半分くらいまではもうすらすら、ということになっていなくてはならなかったはずである。

まだ子どもといっていい行基にとって、それはずいぷんと大変な課業であったにちがいない。

しかしいろいろな資料からみて、行基は幼児のころからその勉強に熱心であったし、また頭もよかった。

頭がよかった、つまり教えられることをよく理解することができたから、おもしろくて熱心にもなれたわけだったが、外祖父である虎身の教え方もよかったにちがいない。

しかし、とはいっても、行基は今日でいういわゆる勉強の虫ではなかった。屋敷内の薬草工房で働いている若い者について、よく野や山へも出かけたりした。

薬草工房には数人の者たちが働いていて、かれらはもっぱら野や山へ出かけては、根をも含めた薬草をとってくるのがその仕事であった。

そしてかれらは、それらの薬草を種類別に分けて、あるものは陰乾(かげぼ)しにしたり、またあるものは大釜で煮て、陽乾(ひぼ)しにしたりした。

乾いた薬草は種類別に、あるものは粉にしたり、刻んだりして、それを薬師、蜂田首虎身のいる母屋(おもや)の薬房にさしだす、ということをつづけていた。

行基がよく野や山へ出かけたのは、その薬草とりについて行ったわけであるが、そこでもかれはいろいろなことをおぼえた。

どれが食べられる草であり、どれが食べられないそれであるかはもちろんのこと、行基の目には何でもないただの草にみえていたものも、「これは車前草(しゃぜんそう)といって、頭痛に効くもの」「これは虎杖根(こじょうこん)で、腹痛の薬になるもの」というふうに、薬草とりの者たちから教えられたものだった。

4 向学心にもえて出家 top

|

行基により考案された「行基図」といわれる地図

|

行基は十歳すぎになると、屋敷内の薬草工房で働いている者たちと一緒になって薬草とりをしていただけではない。

ときには、外祖父の蜂田首虎身の薬房に坐って、虎身が薬の調合をしているのを、じっとみていたりした。

しぜん、患者がやって来て治療を受けたりすると、それも虎身のそばでみることになる。

ほとんどの患者は服用の薬を求めてくるそれだったが、なかには外傷の治療、外科的治療を受けにくる者もあった。

要するに獣(けもの)に喘まれたとか、なにかでできた傷口が膿(う)んでしまったとかいうものだったが、行基が虎身の治療をみていてとくに感心、というより深く感銘したのは、引きつけ(小児急癇=しょうにきゅうかん)をおこした子どもに対するそれだった。

担ぎ込まれて来た子どもは、顔が土色になったまま泣き声を立てることもできず、ただ、ぶるぶるぶるんと、けいれんをおこして、ふるえているだけだった。

だれがみても、いまにも死にそう、としか思われなかった。

だが、虎身は落ち着いたもので、子どもの手指をとってさすっていたかとみると、小さな革袋に入った針をとり出し、子どもの指先の一つをぎゅっとしぼって、ぷいと突いた。

突いた指先からは、真っ黒な血がぷうーっと吹きだした。すると、子どもはみるみるうちに生色をとり戻し、「ぎやー」と声をあげて泣きだした。

行基もまた、ようやく十歳をすぎたばかりの子どもだったが、そばでみていたかれもほっとなって、肩をおとしたものだった。

それからまた一つ、行基にとってふしぎだったのは今日でいう灸(きゅう)であった。

いろいろな患者のなかには、動脈硬化のようになって腕が動かなくなったとか、腰を動かすことができなくなったといってくる者もあった。

すると、虎身はよくそういう患者の患部をなでさするようにしては、急所と思われるところに、乾してつぶした蓬(よもぎ)をつまんでのせ、それに火を点じた。

これは引きつけの子どもとちがって、その場ですぐ、というわけにはゆかなかったが、しかしこれも何度かやっているうちには、腰を動かせるようになったとか、腕をこのとおり動かすことができるようになったと言って、患者たちはたくさんの米や野菜などを持って来てくれた。

米や野菜は、その治療代なのである。

いわば、行基はそれらの米や野菜、または魚介類によって成人しつつあった。

そして成人したのちの行基は当時の政権から、

「方今(ほうこん)、小僧(しょうそう)行基ならびに弟子ら、街衢(がいく)に零畳(おちかさな)りて妄(みだ)りに罪福を説き、朋党を合わせ構え、指臂(ゆびひじ)を焚(や)き剥(は)ぎ」と禁圧を受けることになるが、その「指臂を焚き剥ぎ」とは、かれが子どものころみた虎身の治療法から出たものであった。

しかしいまはまだ、行基はそんなことなど夢想だにすることもなく、外祖父虎身のその治療を、ただ自分勝手に一所けんめい見習っているところだった。

そして行基は、ときには虎身に向かって、自分がみていて考えた意見を言ったこともある。

さきにもいったように、`虎身の薬房へやってくる患者は、やはり服用の薬を求めてくる者が多かった。

その服用薬はたいてい煎(せん)じ薬だったが、なかには粉末となっているものをそのまま服むものもあって、その場合は、虎身から薬を受けとるとすぐその場で服むか、あるいは服まされるかする、というのがふつうだった。

ところが、なかにはどうにもならない薬嫌いがいて、白い粉末をそのまま吐きだしてしまったりする者がある。または吐きださないまでも、咳き込んだりして、少しばかりの薬を口のまわりにみんな吐きちらしてしまう者もあった。

それを何度かみているうちに、行基は考えたものだった。

「ああいうふうにして吐きだしたり、吐きちらしたりするのは、こまかい粉末をそのまま服ませるからではないか」と。

それなら、「どうせ水と一緒に服ませるのだから、はじめから水でこねた小さな粒にして服ませたらどうであろうか」――

つまり、本人の口はいやでも、すぐに腹の底までおりてしまう丸薬にしたらどうか、ということであった。

行基はある日、そのことを虎身に言った。

「うむ?」と虎身は、まだ十歳をすぎたばかりのその行基に向かって、大きく目をみはった。

虎身も、「それはよい」と思ったからである。

筆者の私は、薬事史または薬剤史といったものには全くうといので、日本における丸薬というものがいつごろはしまったものかは知らない。

が、少なくとも河内における蜂田薬師、虎身の薬房で丸薬がつくられるようになったのは、このときがはじめてであった。

こうしてみると、さきにみた「行基図」「行基葺」「行基焼」などのうえに、さらにまた「行基丸薬」といったものをつけ加えなくてはならないかも知れないが、しかしだからといって、私はなにも行基のすぐれた才能を強調するために、このことを書いているわけではない。

それは行基の本質的な才能とはあまり関係なく、かれにとってはちょっとした思いつきでしかなかった。

だが、そのようなことを簡単に思いつく行基に対して、かれを育てていた外祖父の虎身は、ただ目をみはるというだけではすまないものがあった。

虎身は、もしできるようだったら、行基を自分の後継者に、と考えないではなかった。

しかし、行基は、そのようなことを簡単に思いつくだけに、逆にそのような薬師には向かないのではないか、とも思えてならなかった。

それにまた、虎身としてもっと目をみはらなくてはならなかったのは、行基の勉学の進展ぶりだった。

虎身は薬師という知識人として一応はそれを読んでいた『論語』から五経、すなわち『易経』『詩経』『書経』『春秋』『礼記』を一つ一つ順を追って行基に教えていたが、しかし行基は十三、四歳ころになると、もうすっかりそれを自分のものにしてしまっていた。

それだったから、虎身としてはもうそれ以上、教えるということができなくなった。

できなくなったばかりか、「文・行・忠・信の四教は、釈迦のいう蔵教・通教・別教・円教の四教とどういうふうにちがっているかについて……」などと、行基はその「釈迦四教」のことをどこから聞いてきたのか、そんなことまで言いだすので、虎身はますます、ただ目をみはっておどろくよりほかなかった。

「釈迦四教」のことは、近くの寺院の僧のだれかに教えられたものであろうが、民間にあって民人の病患を治療して米塩を得る薬師というものは、平和で安穏な生活者ではあった。

だが、それとなるには行基は少し、というより、あまりにもできすぎていると虎身は思わないわけにゆかなかった。

それには外祖父としての虎身のひいき目といったものもなくはなかったが、行基はとうてい一薬師としておさまるという者ではないのではないか、とかれは考えたのである。

そこで虎身は、行基の将来のことではかれの実家である高志氏族らとも相談しなくてはならなかったが、まず、行基自身はどう考えているか、それから聞いてみることにした。

「おまえはこれからまだなお勉学をつづけるつもりか、それとも」――ということだったが、行基は、

「私の勉学は、いまほんの序についたところです。これからまだ、もっとたくさんのことを学ばなくてはならないと思います」というふうに言った。

言うことまでがすっかり大人びていて、虎身は内心舌を巻かないではいられなかった。

「ならば、どうするか」と、虎身は言った。もはや自分の手には負えない以上、そう言うよりほかなかった。

「はい。もしおゆるし下されば、寺院へはいりたいと思います」

「なに、寺院ヘ――」

虎身はそう言って行基の顔を見つめたが、しかし考えてみれば、これからもっと勉学をしたいというからには、それよりほかに道はなかった。

寺院とは、当時の大学のようなものだったからである。

今日のような葬儀仏教、あるいは葬儀寺院を見なれている我々には、ちょっと想像できかねるようなところがあるが、当時の寺院とは決してそんな抹香(まっこう)臭いものではなかった。

当時の仏教とは今日の哲学または文学ということで、寺院といえば、その哲学または文学を学ぶ学問の府ということであった。

だから、行基が「寺院へはいりたい」と言ったのは、かれはすでにそのころ早くも宗教的回心(えしん)をおこしていたから、などといったものでは決してなかった。

今日でいうならば、「大学へはいってもっと勉強したい」ということにほかならなかったのである。

行基としては、かれがそれまでにおさめた『論語』や五経のほかにも、釈迦一代の説法である「蔵教・通教・別教・円教」の四教があることから、それをもおさめてみたいという気があったからかも知れない。

しかしそれにしても、かれはそれを「宗教」だなどとは意識していなかった。

そういうことだったので、虎身が行基の父方である高志氏族とも相談した結果、行基は寺院へはいってもっと勉学をする、ということになった。

十五歳のときのことで、そのことが田村圓澄氏の「行基と新羅仏教」にはこう書かれている。

「行基の父の高志才智は王仁の子孫と称し、母の蜂田氏も百済系渡来氏族であった。

行基が生まれた白鳳(はくほう)時代に、旧和泉国に存在した寺は、約十ヵ寺あった(奈良国立博物館『飛鳥・白鳳の古瓦』)。

行基は、朝鮮・大陸文化が根をおろした日本の先進地帯で生まれ、そこで成長した。

六八二年(天武天皇十一年)に、行基は十五歳で出家しへ異国の文化にあこがれたからであろう。

当時の寺は、出世間(しゅっせけん)の学問・修行の場であったが、それ以上に先進文化のセンターであった。

人々の知的・文化的しゅっせけん欲求を満たす地方の施設は、寺が唯一のものであった。

二十四歳になった行基は、具足戒(ぐそくかい)を受けて正式の僧になった。

戒師は高宮(たかみや)寺の徳光(とっこう)であったという。

高宮寺は奈良県御所(ごせ)市神通寺付近にあったと推定され(福山敏男『奈良朝寺院の研究』)、漢(あや)氏の一族である高宮村主(すぐり)の本貫(ほんかん)であった。

高宮寺には、百済僧の円勢(えんせい)が住んでいたことがある」

なお、田村圓澄氏がこう書いていることの出典とみられる『続群書類従(ぐんしょるいじゅう)』巻二百四の「行基菩薩伝」をみるとこうある。

「年十五出家(しゅっけ)入道。廿四具足受戒。(戒師は高宮寺徳光)。即依付日本定昭新羅恵。初住法興寺。次移薬師寺。学習法相大乗。兼修利他之行」と。

ここにみられる「即依付日本定昭新羅恵」とは何のことかよくわからないので、それを抜かして読むとこうなるのではないかと思う。

「年十五で出家して入道となり、二十四で具足戒を受けた。(戒師は高宮寺の徳光禅師)。……

初め法興(ほうこう)寺に住み、次いで薬師

(やくし)寺に移った。

法相の大乗を学習し、兼ねて利他の行を修めた」

つまり、行基は二十四歳になったとき、高宮寺の禅師徳光から具足戒を受けて、正式の僧となったが、かれがはじめにはいった寺院は大和の法興寺(飛鳥寺・元興(がんこう)寺)であった、ということである。

当時、この法興寺には道昭が禅院をつくって住んでいたので、行基はその弟子となったわけだったのである。

5 師道昭の跡を引き継ぐ top

行基が出家してはいった法興寺は日本最古の寺院の一つであるが、これははじめは、飛鳥の大豪族で、これも百済系渡来氏族だった蘇我(そが)氏族の氏寺(うじでら)として建立されたものであった。

そして当初の住持(じゅうじ)は百済僧の恵聡(えそう)と高句麗僧の恵慈(えじ)との二人だったが、これが六八〇年には、「官治の例に入れる」ということになって官寺、すなわち国家監理の寺院となった。

行基がそこにはいる二年前のことである。

これをみてもわかるように、それから十年ほど前の「壬申の乱」以後、日本における寺院のあり方、ひいては仏教のあり方が大きく変わりつつあった。

つまり、「壬申の乱」に勝った天武帝の飛鳥朝になると、従来のような個別的豪族ないし大王ではなしに、統一的な中央集権国家が仏教に深くかかわることになり、「壬申の乱」がおさまった一年後である六七三年には、早くも国家的な行事として、川原(かわら)寺で『一切経』(いっさいきょう)を書写させる、ということをしている。

そして六七四年には、百済川(曾我(そが)川)のほとりにあった百済大寺が高市(たけち)にうつされて高市大寺となり、ついでこれはその名も大官大寺となった。

かとみると天武帝自身も、六八〇年には皇后の病気を機に薬師寺の建立を発願するなど、仏教はいよいよその国家的色彩を強めていた。

寺院がそうなると、当然、そこに所属する僧尼も国家監理の対象とならなくてはならない。

そこで、「六八四年には初めて僧綱(そうごう=仏教行政の最高機関)を置き僧正(そうじょう)・僧都(そうず)・律師(りつし)の三階級の官を任じ大宝二年(七〇二)には諸国に国師を任じて、宗教行政の制度を次第にととのえ」(安藤更生『鑑真』)るにいたるのである。

行基が出家とともに法興寺入りすることができたのは、一つはそういう状況もあったからではなかったかと思われるが、それはともかく、行基は法興寺にはいって道昭の弟子となった。

そしてその師の道昭から、「瑜伽論」「唯識論」などを中核とした法相宗(ほっそうしゅう)の大乗仏教哲学を学ぶことになったが、ここで我々はまず、その師の道昭とはどういう人物であったか、それを少しみておかなくてはならない。

というのは、行基はその師の道昭から決定的な影響を受けたので、その影響を抜きにしてはこれからの行基は語れないからである。

一方また道昭自身、日本仏教史上、巨大な存在であったということもある。

道昭の「伝記」は『続日本紀』文武四年条にもかなりくわしいが、ここでは中尾堯・今井雅春編『日本名僧辞典』をみるとそれがこう書かれている。

「舒明(じょめい)天皇元年(六二九)に、河内国丹比(たじひ)郡で船史恵尺(ふねのふびとえさか)を父として生まれた。

船氏はその柤が王辰爾(おうしんに)で、百済系帰化人である。……このような文化的氏族としての環境が、道昭を仏教に向かわせたのであろう。

かれの出家の年次は明らかでないが、二十五歳で入唐(につとう)学問僧に選ばれ、白雉(はくち)四年(六五三)五月に大使吉士長丹(きしのながに)、副使吉士駒(きしのこま)等、百二十一人とともに一船に乗りこんで唐に渡った。

同期の入唐学問僧は中臣鎌足(なかとみのかまたり)の息子の定恵(じょうえ)ほか、十五名の名が伝わっている。

禅院で後進を指導していた道昭は、やがて自己の教えを実践(じっせん)しようと、あちこちを歩きまわり、路傍に井をほり、交通の要衝には渡し船を設けたり、橋を作ったりした。

山城国(やましろのくに、京都府)宇治橋、山崎橋はかれが架橋し、大阪の住吉区にある道昭池もかれが築いたものと言われている。……

道昭が天下を周遊したのは十年余の間であったが、やがて朝廷の勅請によって禅院に止住した。

文武天皇二年(六九八)、かねてから作製されていた薬師寺の繍仏(しゅうぶつ)が完成したので、道昭は開仏眼会(かいぶつげんえ)の講師をつとめ、この賞として同年十一月十五日に大僧都に任命された。

すでに齢七十を迎えていた道昭は、日々坐禅を業としていたが、文武天皇四年(七〇〇)縄床(じょうしょう)に端坐したままついに息が絶えたという。

七十二歳であった。……

弟子らは遺言にしたがって、大倭国(やまとのくに)磯城郡粟原(しきのこおりおおばら)で遺体を火葬にした。

これがわが国における火葬のはじめと言われている」

「道昭が天下を周遊したのは十年余の間であった」というのがとくに大事で、つまりかれは、その十年余の間は民衆のなかにあって民衆仏教者としてすごしたわけだったのである。

それが行基に、決定的な影響をあたえたのだった。

行基が日本法相宗の源流ともなった道昭のもとでまず学ぶことになったのは、当然、その法相大乗である「成唯識論」(じょうゆいしきろん)であったことはいうまでもない。

そればかりか、行基は新羅の僧元暁(がんじょう)の『大乗起信論(だいじょうきしんろん)宗要』まで講義されたものであった。

ここにどうして新羅の元暁が出てくるかというと、百済のそれからはしまった当時の日本仏教は、統一新羅の仏教と密接な関係にあったからである。

そのことは、当時の天武帝の大津(おおつ)皇子の師が新羅僧の行心(ぎょうしん)であったということからもわかるが、田村圓澄氏の「半跏思惟(はんかしい)像と聖徳太子信仰」をみるとこう書かれている。

「白鳳時代の日本の仏教界は、新羅の仏教界の動向に敏感であり、そして早い反応を示した。

新羅経典の受容、とりわけ『大般若経』(だいはんにゃきょう)や『金光明最勝王経』(こんこうみょうさいしょうおうきょう)重用の傾向は、新羅から受け継いだものであった。

法相宗も新羅から伝えられたが、その他寺院建築や仏像彫刻の様式も、新羅から移されたものが少なくなかったと思われる。

いわゆる白鳳美術の源流を、初唐に求めるこれまでの見解にたいし、私は、むしろ新羅との関係を重視するべきであると考える。

たとえば白鳳時代の日本と唐との外交関係をみると、七〇二年(大宝二)に一度だけ遣唐使が派遣されているにすぎない。

大和朝廷は新羅との修好に積極的であった反面、唐に対しては消極的であった。

そしてこの事実は、唐よりもむしろ新羅が、白鳳文化の形成に深くかかわっていたことを推定させる根拠となるであろう」

「法宗相も新羅から伝えられた」とあるが、さらにまた、新羅のその法宗相の源流となっている元暁については、田村氏の「弥勒(みろく)と花郎(かろう)の関連について」にこうある。

「この元暁という坊さんは、我々にとって、とても興味深い人だ。

元暁は、もと僧侶だったが、女性関係などもあって還俗(げんぞく)し、在家の仏教者つまり居士(こじ)になった。

彼は非常に多くの本を書いた。

一方、今でいうところのバーというか酒場にも出入りしている。

かと思えば、坐禅を組んだり、かつまた琴を弾いて歌ったりもしている。

一つの型にはまることのできない存在だ。

彼は民衆の中に入って、民衆仏教を説いた。民衆の中に入って行くというのは元暁の前にも後にも例がない。

日本の行基が彼によく似ている。

元暁が亡くなって半世紀もたたぬうちに、元暁の本五十冊が奈良時代の日本に来ている。

これは正倉院文書に記されていることだ。

元暁が活動している時代に、新羅の学問僧が唐入りしていることを考えると、元暁の書物が直接日本に入ったのではなく、一旦唐に入ってそこから日本に持ち帰られた可能性も考えられる。そうであれば、元暁の影響は唐まで及んでいたことになる。

鎌倉時代に下って、京都・高山(こうざん)寺の明恵上人(みょうえしょうにん)は、元暁、義湘(ぎしょう)を尊敬し、絵巻を残した。

現在、義湘絵は京都の、元暁絵は東京の国立博物館に保存されている」

「元暁の影響は唐まで及んでいた」かどうかはよくわからぬとしても、それが日本の道昭や行基に強く及んでいたことは明らかであったばかりでなく、ほかの僧侶たちにも広く及んでいた。あとでみるように、それがまた行基にとって、一つの援護力となっていたのである。

さきにみたように道昭が入寂(にゅうじゃく)したのは、「大宝(たいほう)律令」ができる一年前の七〇〇年であったが、このとき行基は三十三歳になっていた。

それまでの行基にしても、諸国を放浪し、行脚するなど、いろいろさまざまなことがあったが、師であった道昭の入寂・火葬に立ち会ってからは、志を一点に向かってしぼることになった。

つまり、「われこそは師道昭の跡を引き継ぐ者」ということで、その道昭のしのこした衆生済度を実践することであった。

ここではじめのほうに引いた、京都大学国史研究会編『古代史辞典』における「行基」についてのそれをもう一度みてもらいたいと思うが、そこにこうあったはずである。

行基は「道昭死後、栄達の望みを捨て帰郷、民間の道場家原(えばら)寺を建て、過重の徭役(ようえき)と生活難に苦しむ民衆に罪福の因果を説き、或は池堤を築き、橋を架け、布施屋を設けるなどの民生慈善の事業を起した。

彼の周りには、連日数千から数万の人々が集まったという」。

だいたいそのとおりだが、しかし「栄達の望みを捨て」とあるけれども、行基にはそういう「望み」など、はじめからなかったといっていい。

かれは自身の諸国放浪・行脚や道昭の実践をつうじて、飛鳥などの都にいる王侯貴族はもとより、大寺院に安住して国家鎮護仏教のみをこととしている僧侶たちにくらべ、百姓農民を中心とした民衆はどんな悲惨(ひさん)な状態におかれているかをよく知っていたばかりか、その衆生を済度することこそが仏教者のなすべきことではないか、と考えていたからである。 |

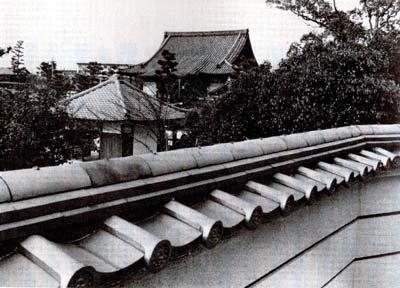

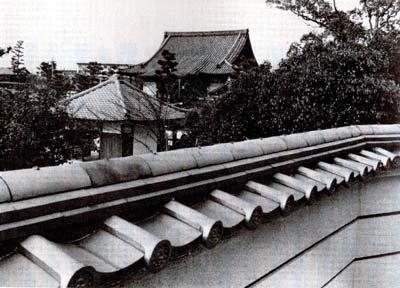

行基が出生地に建立したとされる家原寺

|

6 開拓に参集する人々 top

そこで行基が、道昭と前後して死んでいた外祖父蜂田首虎身の家、すちわち自分の生家を、国家鎮護の大寺院などにはよく近づくこともできなかった百姓農民のための家原寺としたのは七〇四年、かれが三十七歳になったときのことであった。

それまでにはもう、行基は近隣に聞こえた民間伝道者となっていて、家原寺ができたのも、そういうかれを慕う民衆によってであった。

当然、家原寺は連日、それらの民衆によっていっぱいとなっていたが、行基が三、四年という短時日のうちに、そのようにたくさんの民衆の帰依(きえ)を受けるにいたったことについては、いろいろな意見がある。

たとえば、田村圓澄氏の「行基と新羅仏教」によると、行基が山林修行で「体得した呪験(じゅげん)は、行基の周囲に民衆を集めるための魅力となった」とある。

つまりそれによって、よく人の「生命を救ったから」というのであるが、しかしそのうえもう一つ忘れてならないことは、行基が薬師(くすし)、今日でいう薬局・医院を業とする家で生まれ育ったということがあった。

かれはその「呪験」によって病弱な人々の気を奮いおこすと同時に、いろいろな薬草の用い方をも教えていたのである。

そのうえさらにまた、実はこれが重要なことであるが、行基は「衆生済度」と「利他之行」とを直結させ、そこから「現世利益」(げんぜりやく)をみちびきだしているということであった。

かれは百姓農民に、田畑の作物には堆肥などの肥料が必要だということを教えるとともに、灌漑用水のための池をつくることや、川には橋を架けることが必要だと説いて、よくこういうことを言った。

「みなさんは、この世はもう仕方ないけれども、どうしたら来世では救われるだろうか、ということを言うが、その来世よりもさきに現世があります。

この現世で救われることが、来世でも救われることになるのです。

仏とは、死んだもののことではありません。現世に、いま生きているものなのです。

つまりわれら、みなさんのことなのです。

どうしてかというと、われら、みなさんもその仏になれるからです。

では、われらはどうしたら、その仏になれるか。仏とはもと本覚者、悟れるもの、ということで、われらはだれでもみなその悟りにはいることができます。

では、われらはどうしたら、その悟りにはいれるか。

それにはまず、自分だけあれもほしい、これもほしい、という度をすぎた欲心、貪欲の心を捨て去ることです。

そしてわれらはみな他者のこと、他人の利益となることを常に心がけて生きることです。

これはやさしいようで、大変むつかしいことですが、それを忘れぬことが大切です。

そうすれはどういうことになるか。

みんなが互いに他人の利益のためを思うのであるから、それはめぐりめぐって、結局、自分の利益ということになる。

みんながそのような心をつくって、そのようにして生きることができれば、それでもう半分は悟りの道にはいったことになります」

われらはどうしたら仏になれるか、悟りに入れるか、と言っておきながら、いつの間にか「現世利益」のそれとつながるなど、いかにも行基らしいところだった。

が、そういう話し方がまた、行基が民衆に受け入れられる大きな要因となっていた。

そうして、行基はかれを受け入れてくれる百姓農民とともに、家原寺はじめ、農民のための道場・寺院をあちこちにつくっているばかりか、水利・灌漑のための池溝もたくさんつくっている。このことについては、藤本篤氏の『大阪府の歴史』のなかの「行基の事跡」の項にくわしいので、それを引くことにする。

「彼〈行基〉は、当時の官寺に安住する官僧が、民衆の救済よりも国家へ奉仕するのにあきたらず、すすんで民間にでて、救済事業や教化にあたった。

そのため、民衆はおおいに彼を敬(うやま)い、その行くところ、あとをしたうものは千をもって数え、争って礼拝したという。

またその門徒は街区にあふれ」るようになった。

「彼の教化事業はこうした民衆の力を利用して、勧業事業につながっている。

『続日本紀』によると、行基は『みずから弟子をひきいて、要害のところに橋をつくり、堤をきずいた。

それを聞いた人々は、みなやってきて協力した』とあるが、そのため、大規模な土木工事に着手しても、たちまち完成したと伝えられている。

久米田池(岸和田市)は、行基がきずいた泉州最大の池であるが、そのほかにも、河内第一の池である狭山池(南河内郡狭山町)をはじめ、彼の指導によって掘られた池や、きずかれた堤・樋など、きわめて多い。

いま『行基年譜』によってこれを見ると、

〔河内〕 狭山池・古林溝・大庭堀(おおばぼり)川・高瀬堤樋(つつみひ)・韓室(からむろ)堤樋・茨田(まんだ)堤樋

[和泉] 土室池・長土池・薦江(こもえ)池・檜尾(ひのきお)池・茨城(いばらき)池・鶴田池・久米田池・久米田池溝・物部田池溝・神前船息(ふなすえ)所(港)

〔摂津〕 有部池・長江池溝・比売嶋(ひめしま)堀川・白鷺嶋川・吹田(すいた)堀川・高瀬大橋・長柄橋・中河橋・堀江橋などとなっている。

このようにして行基は、摂河泉(せっかせん)三国の農業の発達、産業の振興、交通の利便につくしたのである」

行基が百姓農民を引きつれてそれらの土木工事をしている姿が目にうかぶようであるが、かれは自分の住んでいた周辺と限らず、その活動範囲は広く、摂河泉、すなわち摂津・河内・和泉一円にわたっていたのである。しかも、それだけではなかった。

かれはまた、家原寺をつくった翌七〇五年(慶雲二年)には大修恵(高蔵)院というのをつくっているが、これは大阪府堺市に陶邑古窯(すえむらこよう)跡群または阪南(はんなん)古窯跡群としていまものこっている、それらの窯(かま)によって須恵器(すえき)を焼いていた工人たちのための道場・寺院としてつくられたものであった。

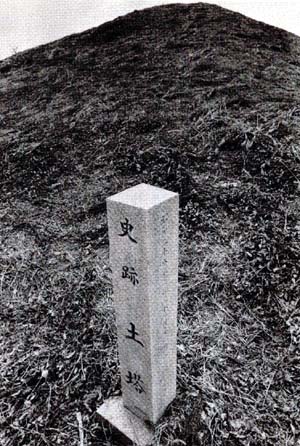

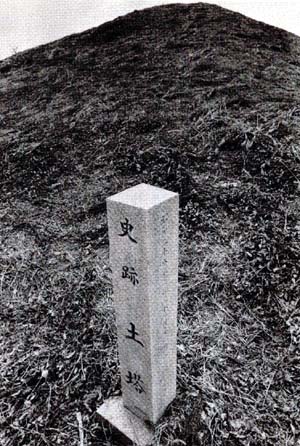

いわゆる行基四十九院のはじまりで、これら四十九院については本文末の一覧表を参照してもらいたいが、須恵器を焼いていた工人たちのためのそれとしては、さらにまた大野寺土塔(おおのでらどとう)をつくっている。

この大野寺土塔もいま堺市土塔町にのこっているが、そういうことから、そこで焼かれている須恵器そのものまで「行基焼」ともいわれたものであった。

いわば行基の周りには、百姓農民に加えて須恵器焼の工人=労働者までが結集しはじめたわけだが、しかもこれまたそれだけではなかった。

七〇八年の和銅元年になると、それまで飛鳥・藤原京にあった中央政権は奈良へ遷都することを決め、大規模な平城京の造営がおこなわれることになった。

そのことで、全国から狩り出された徭役民がそこからあふれ出ることになり、行基はそのためにまた奔走しなくてはならなかった。

竹内理三編『日本史小辞典』「平城京」の項をみると、その造営と徭役とのことがこうある。

「元明(げんめい)天皇のとき、七一〇(和銅三)に、都は藤原京から平城京に移された。

遷都の理由ははっきりしないが、………東西約六キロ、南北四キロの都市の建設は造平城京司の手で、その北端中央の平城宮は造宮省の手で進められた。

数千人に及んだと思われる人夫は、強制的に集められ、重労働に従事させられたため、逃亡する者も多かった」

要するに、行基はまた、それら「逃亡する者」たちを救済するために布施屋(無料宿泊所のようなもの)をあちこちにつくらなくてはならなかった。

この布施屋がのち行基四十九院のそれとなったのも少なくなかったが、そういうことで、行基の周りに結集する者はいよいよ増えるばかりとなった。 |

木造の塔以前の形を伝える大野寺土塔

|

さきにみた京都大学国史研究会編『古代史辞典』の「連日数千から数万の人々が集まったという」のには多少誇張があるとしても、それは行基を中心とした一大集団となって、ときの中央政権をおびやかすまでになった。

行基としてはその集団をもって政権・朝廷をおびやかすつもりはなかったが、しかしときの宰相(さいしょう)であった藤原不比等(ふひと)としては、その行基集団に脅威を感じたのもむりはなかった。

「あの大集団がもし朝廷を襲ったらどういうことになるか」ということだったが、そこで七一七年の養老元年四月二十三日、不比等は行基集団禁圧のため元正女帝の「詔」(みことのり)をだすことになり、史上に有名なそれは次のようなものであった。

「凡(およ)そ僧尼は寺家に寂居して、教を受け道を伝う。令に准ずるに云わく、其れ乞食(こつじき)することあらば、三綱〈さんごう、僧正・僧都・律師〉連署して、午前に鉢を捧げ告げ乞え。此れに因(よ)って更に余物を乞うことを得ざれ。

方今(ほうこん)、小僧(しょうそう)行基ならびに弟子ら、街衢(がいく)に零畳(おちかさな)りて妄(みだ)りに罪福を説き、朋党を合わせ構え、指臂(ゆびひじ)を焚(や)き剥(は)ぎ、歴門(かどごと)に仮説(いつわりと)きて強いて余物を乞い、詐(いつわり)りて聖道を称し百姓(ひゃくせい)を妖惑す。道俗は擾乱(じょうらん)し、四民は業を棄つ。進みては釈教に違(たが)い、退きては法令を犯す」(『続日本紀』)

この「詔」はまだつづいていて、さいごは「自今以後、更に然るを得ざれ、村里に布告し、つとめて禁止を加えよ」となっている。「小僧行基ならびに弟子ら」とあるように、行基とその集団とを指したものであることはいうまでもなく明らかであった。

7 民衆のため「わが道を往く」

top

しかしながら、その結果がなかなかおもしろいものであった。

というのは、その行基集団に対する禁圧の「詔」はただそれだけで、実行されぬままうやむやなものとなってしまったからである。

いろいろな理由が考えられるが、一つは何といっても、行基集団がそれほどにも強大・強力なものであったということである。

直接へたに手を下したらどうなるかわからない、ということがあったからにちがいない。

そして二つには、行基はその集団をもって政権・朝廷をおびやかすつもりはなかった、ということがあげられる。

いわばかれは、奈良時代の素朴な、あるいはすぐれた社会主義者であったかも知れないが、政権までどうしようという革命主義者ではなかったのである。

かれはただひたすらに、窮乏の民衆を救済するということしか考えていなかった。

それから三つには、行基がその師道昭をつうじて強い影響を受けている新羅僧元暁の影が、仏教行政機関であった僧綱(三綱)にも大きな力となって動いていたということである。

そのことについては、田村圓澄氏の「行基と僧尼令」にくわしいが、石川瑞麿(みずまろ)氏の「大仏建立と行基」にもこう書かれている。

「当時、僧綱職にあったものは、和銅五年(七一二)九月十五日に任じられた大僧都観成(かんじょう、観常と同一人物)、少僧都弁通(べんつう)、律師観智(かんち)の三人で、ともに新羅で学問をしてきた僧たちである。

したがって新羅仏教を担って大きな業績を残した元暁について知るところが多かったはずで、『宋高僧伝』巻四が讃えるごとく、〈元暁が〉どこへでも出かけていって人を教化し、衆生を済度するためにみすがら食をさき、変幻自在であったことに崇敬の念を持っていたと思われる。

定められた戒律さえも破って淫戒を犯し、一子を設け、俗服に改めてみずから卜姓居士(ぼくせいこじ)と名のったそのことさえも、非難されるというよりは世の尊崇(そんすう)するところであったことを知っていたであろう。

もしこうしたことが、新羅留学の僧綱達の胸裡(きょうり)に想像できるとすれば、おそらく、行基の行動を尊敬の眼をもってながめはしても、これを詔の指弾どおりに禁圧することに躊躇(ちゅうちょ)したであろう。

しかもその年、養老元年(七一七)七月、さらに弁正(べんしょう)が少僧都に、神叡(しんえい)が律師に任じられている。

弁正は入唐(にゅうとう)僧であるが、神叡に新羅学問僧の可能性があるから、いっそう僧綱内の空気は行基に対して援護的な姿勢を取ったのではないか。

養老二年の太政官(だいじょうかん)が僧綱に示した圧力にも、これを受け流し、円満な解決策を練ったのではないかと思う。

そして荏苒(じんせん)、時が流れる間に、藤原不比等の死が訪れ、僧綱に対する圧力が立ち消えるに至ったと考えられる」

ここにいう「養老二年の太政官が僧綱に示した圧力」とは、同年十月十日に出た太政官布告のことで、こういうものであった。

「凡(およ)そ諸(もろもろ)の僧徒は浮遊せしめること勿(なか)れ。

あるいは衆理を講論して諸義を学習し、あるいは経文を唱誦(しょうじゅ)して褝行を修道し、各業を分(わか)ちて皆其の徳を得せしめよ」

しかし、これも僧綱からは「受け流」されてしまったわけで、要するに、一代の名宰相であった藤原不比等も、行基とその集団とに対してはどうすることもできなかったのである。

そうしているうちに「荏苒、時が流れ」ということになり、かれは七二〇年の養老四年、一方の大事業であった『日本書紀』が成った三ヵ月後の八月三日に亡くなってしまう。

そして以後の政権・朝廷は聖武帝のもと、宰相は天武帝の孫であった長屋王(ながやおう)、藤原武智麻呂(むちまろ)、橘諸兄(たちばなのもろえ)と受け継がれ、その仏教政策、とくに行基集団に対する政策が大きく転換することになるのである。

簡単にいえば、政権の座にあった聖武帝と、こちらも藤原不比等に劣らぬ名宰相といってよい橘諸兄とは、仏教を積極的にその政治に活かして利用することにしたのであった。

そうなると、大きな一つの目標は、まず行基とその集団とをどうするか、ということでなければならない。

さきにみた『古代史辞典』のいう最後の段、「以後、行基は朝廷に接近し……」というのがこれにあたるが、しかしそれはむしろ全く逆で、「接近し」たのは行基ではなく、聖武帝・橘諸兄らの朝廷のほうであった。

たとえば、井上薫氏の『行基』をみると、「『行基年譜』によれば行基は〈天平〉十二年恭仁丹(くに)京のすぐ西の大狛(おおこま、京都府相楽郡山城町)に泉橋(せんきょう)院を建てており(同じ地に布施屋を建てたのは平城遷都ごろか)、十三年三月聖武はこの寺に行幸(ぎょうこう)し」とある。

この「行幸」は橘諸兄も一緒だったはずで、これをみてもかれらのほうから行基に接近したことがわかるが、そのことは『行基大菩薩行状記』にも出ていて、行基と聖武帝とは「終日、御法談有り」などとある。

「御法談」とはどういう内容のものであったか、多分、行基のいう「衆生済度・利他之行」ということではなかったかと思われるが、そのようにして聖武帝は、すっかり行基にほれ込んでしまって「帰依」することになり、以後、自分を仏宝・法宝・僧宝の「三宝の奴」と称するまでになった。

そして聖武帝と橘諸兄との朝廷は、七四三年の天平十五年に金銅(こんどう)廬舎那(るしゃな)仏像(奈良東大寺の大仏)造立を発願し、天平十七年にはかれらのほうから一方的に行基を、それまで例のなかった日本最初の大僧正とした。

行基七十八歳のときのことであるが、それが行基に対する一つの誤解を生むことにもなった。

つまり、行基がそのような大僧正となったのは、金銅廬舎那仏像造立や、それを本尊とする東大寺建立のためかれがその弟子たち、すなわちその集団を率いて勧進(かんじん)となったから、というのがそれであるが、しかし、行基がそのような勧進となったという事実・根拠はどこにもないのである。

たとえば、七九七年に成った『続日本紀』にはかなりくわしい「行基伝」がのっているが、これには、

「――又親(みずか)ら弟子等を率いて諸(もろもろ)の要害の処に橋を造り、坡(つつみ)を築かしむ。

聞見(もんげん)の及ぶ所、皆来りて功を加え、不日にして成りぬ。百姓今に至るまで其の利を蒙れり。

豊桜彦の〈聖武〉天皇甚だ敬重したまい、大僧正の位を授け、並びに四百人に出家を施す。和尚霊異神験、類(たぐい)に触れて多し。 時の人、号(なず)けて行基菩薩と曰(い)う。

留止する処にみな道場を建て、其の畿内(きない)には凡(およ)そ四十九院、諸道にも亦(また)往々(ところどころ)に在り。

弟子ら相継ぎて皆遺法を守り、今に至るまで住持す」

と、民衆のための社会事業に対する讃辞があるばかりで、そのような東大寺建立のための勧進のことは、どこにも見当たらないのである。

そのはずで、行基にあってはそんな権力的、あるいは国家的名利など、はじめから全く念頭になかったのである。

念頭にあったのはかれが生涯をそれにかけた民衆のことのみで、そのことは、かれが大僧正になったについて、

「然りといえども懐(おも)うところ在(あ)らず、勤苦いよいよ励む」と『大僧正舎利瓶記』にあることからもわかる。

「勤苦いよいよ励む」とは、かれが民衆と共にそれまでつづけてきた事業にいよいよ励む、ということにほかならなかった。

行基が大僧正となったことについては、二葉憲香氏も、「しかし行基に対する政府の接近は一層進んだのであろう。

それは、聖武天皇自身の行基に対する渇仰(かつごう)ということになったであろう。……

仏教における立場が聖武天皇と行基とでは本質的に異なっていることは知られず、的(まと)外れな渇仰であったが、天皇はついに行基を大僧正に任ずるにいたる」(「行基の生涯と反律令仏教」)と書いているし、また、山口光円氏も、

「大僧正の位階も、大菩薩の尊号をも賜わったが、それを辞退もしなかったが、そのようなことを心にとめたようすもなかった」(「行基と良弁の生涯」)と書いているが、そのことはまたなによりも、本文末にかかげた民衆のための「道場」であり、宿泊所であった「行基四十九院」の建設事業にもっともよくあらわれている。

さきにみたように、聖武帝が金銅廬舎那仏像の造立を発願したのは七四三年の天平十五年のことであり、つづいて行基を大僧正としたのは天平十七年のことであった。

しかしながら行基は、文末の行基四十九院一覧表で明らかなように、かれが大僧正となった以後もその事業を変わりなく続行しているのである。

天平十七年から二十年までが空きとなっているのは、かれが大僧正となり、東大寺建立の勧進のためだとする人もあるが、しかしそのような空きは以前の天平十〜十一年にもあり、十三〜十五年にもあって、これがそのためだとは決していえないのである。

要するに、民衆のことしか考えていなかった行基は、ただひたすら「わが道を往く」というそれだったのである。

そうであったからこそ、はじめの「行基祭」でみたように、行基は「今日・現代になお生きている」者となっているのである。

七四九年の天平二十一年(四月に天平感宝、七月に天平勝宝と改元)二月二日、行基が入寂となってからは、行基四十九院は「四十九院」となったそこまででとまっているが、しかしかれが我々に残したものは多大である。

さいごに、「弟子ら相継ぎて皆遺法を守り」(『続日本紀』)とあるその弟子たちのことにふれておかなくてはならない。

日下無倫氏の「行基菩薩門弟雑考」によると、その「十弟子」として景静・玄基らがあげられており、ほかにまた「従弟子千余人」「侍者弟子千余人」があげられている。

おどろくべき数であるが、かれらのほとんどは行基入寂後、それぞれみな郷国に帰り、そこに行基の「遺法を守」る寺院をつくった。後世にできたものまで含めて、いまなお全国にわたって行基を開山とする寺院がたくさんあるのはそのためなのである。

そしてそれは後々まで、行基とその生き方とが鑚仰(さんごう)されているということの、記念碑ともなっているのである。

|

行基の入寂の地に建つ喜光寺(奈良市)

|

行基について詳しく知りたい人は、

呼んでみてください。

|

|

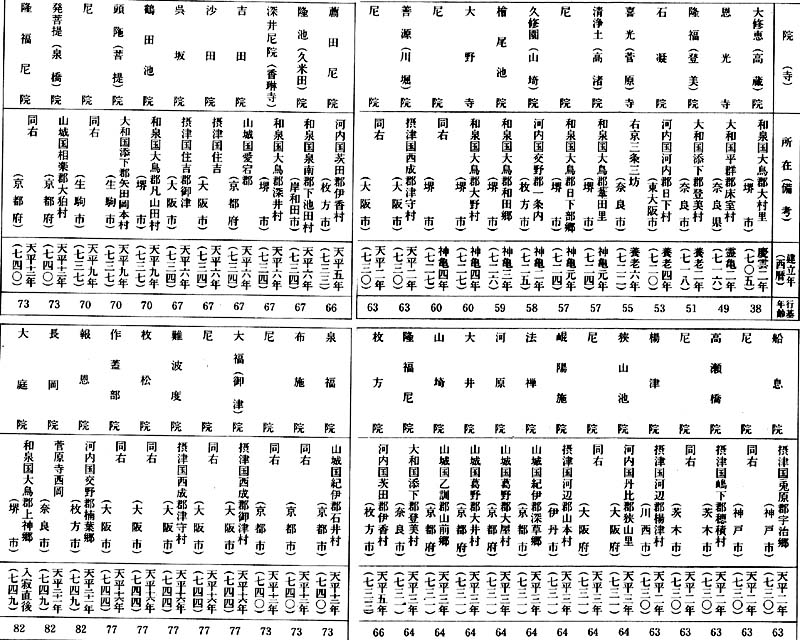

〔行基四十九院〕

井上薫 * 氏作成図(『行基年譜』所収「年代記」による)をもとに構成

* 同氏著 人物叢書『行基』吉川弘文館 は行基の事跡のモト本、右上

|

top

****************************************

|