|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 付図一覧

十章 都市施設

1 交通(付図12参照) top

幕府地としての江戸の都市的性格を考えるとき、府内という一区域についてのみ考えることは必ずしも十分とはいえない。

「柳営秘鑑」によれば江戸を中心とした地域の構成に次のような配慮があったことがわかる。

| 「天下の城に城郭場の三ッの意に叶へり、城と云は本城なり、又郭といふは、本城より十里内外の開に一つの瞼地を設く、東海道にては箱根なり、又場といふは、本城より三、四里を隔てて要害を設く、所謂六郷の川(現多摩川)なり、千住の方にも利根川、取出(手)川等の固めあり、北国の方には笛吹峠(関越自動車道の高坂サービスエリア近く)有、是をおもとして、廿里四方に餘る地を分内として、則爰を固めとするゆへ本城の縄張にさのみ構わず……」 |

江戸市域の外延的なひろがりは、十八世紀以降一応四里四方に限られており、その基準は徒歩で一日に往復できる範囲内であったことはすでにこの第一章で述べてきた。

これが「柳営秘鑑」でいう「場」に相当するものである。

したがってそこには必ずなんらかの関門があった。

金町と小岩の関所(御斎所)・江戸川・荒川・多摩川の船渡しがそれである。

東海道筋の多摩川の場合――六郷の渡し――は(図2-39参照)、一時慶長五年(一六〇〇)に架橋したこともあるが、元禄年中(一七〇〇)に洪水で流され、以来幕府は決してこれを造ろうとしなかった。

江戸城を中心とした「場」の意識がのちのちまで存在したことを物語っている。

さて、江戸時代のごく一般の旅行速度は、どの程度なものであったろうか。 |

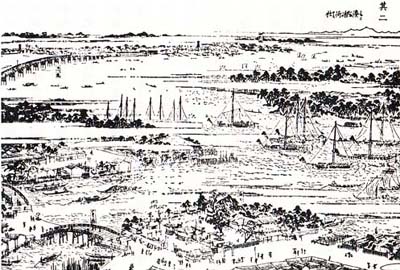

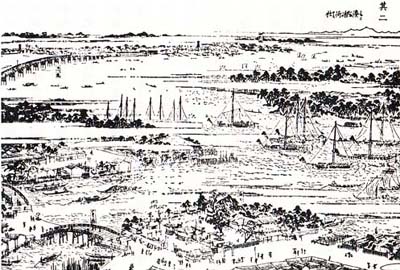

図2-39/六郷渡し江戸名所図絵 東京都立図書館蔵

|

代表的な道程として、東海道の場合をみると、尾張藩の女性、武女一行が藩命をおびて、名古屋城から江戸市ヶ谷の藩邸まで、八十九里二十一丁(三五一・八二キロ)の距離を、八日で旅している。

一日の行程を平均すれば十一里七丁余(四三・九七キロ)となる。

もちろん早暁出発、日暮宿着であったから、一日十時間歩くとして、時速一里強(約四キロ)である。

道中記録によると実際には少ない日で五里十丁(二〇・七三キロ)、多い日で一四里十丁(五六・〇七キロ)歩いている(1)。

しかしながら、当時、人力のかぎりをつくしたとして一日の行動範囲は如何であったろうか。

ことさらに問題になるのは、一日以内に知り得る情報網の限界である。

電信電話のない時代のことであるから、言伝(ことづて)と文書の送使によるわけで、いわゆる飛脚がその用をなした。

飛脚は大別して三種あり、第一は幕府の公用にあてた継飛脚、第二が諸大名が継飛脚に準じて設けた大名飛脚、第三が民間の運営する町飛脚である。

継飛脚は幕府専用で、御用という会符をもって道中に威勢を示したが、その一日の活動範囲が、東海道の箱根、中山道の碓氷の関所を限界とする関東一円であった。「柳営秘鑑」による江戸十里以内の「郭」とはこれをいうのである。

では、江戸を中心とした全国の情報伝達の時間帯はどうであったろうか。

元禄九年(一六九六)江戸伝馬役の発した継飛脚の速度は、次表のようなものであった。

| 着地 |

普通便 |

急行便 |

|

日光

駿河(静岡)

伊勢山田

京都

大坂 |

18~19時間

24~26時間

62時間

90時間

96時間 |

17時間

22時間

44~46時間

56~60時間

64~66時間 |

この他各地の史料より、江戸への情報伝達時間を図化すると、大体付図12のような時間帯があったことになる。

もちろん非常手段としては早打ちによることもあるが、江戸時代のタイム・ディスタンスはこれよりおよその推察が可能である。

都市間の活動のズレも一応の目安がつけられる。

文久年間(一八六二ころ)日本に駐在した英国公使アルコックの江戸長崎旅行記によれば、早飛脚による江戸より長崎・函館の所要時間は九日であったという。

これからすると、幕府は江戸において天下の情報を十日以内に知りえたものと考えられる。

そうした情報は、すべて日本橋を基点とする五街道を骨子としたことは申すまでもない。

「慶長見聞集」によれば、

| 「武州は凡日本橋東西之中国にあたれりと御定有て江城日本橋を一里塚の元と定め、三十六町を道一里につもり、是より東のはて、五畿七道のこる所なく一里塚を築かせ給う」 |

とある。

かくて日本橋は慶長八年(一六〇三)天下の交通の中心点として架橋されたのである。

その名の起源には諸説があるが、要するに「日本の中心としての橋」の意をもった俗称であったろう。

五街道の道幅は五間、一里ごとに「一里塚」を配して榎(えのき)を植え、里程標とした。

万治二年(一六五九)幕府は道中奉行をおいてこれを常に整備している。

次に江戸市中の道路であるが、日本橋通りだけ六丈(田舎間一〇間)、この他は表通りは四~二丈(約京間六~三間)を原則とした。

明暦大火後は再検討されるが、大様は変化なかった。

それどころか新道・路次がふえ、とくに路次はたった一間幅を大路次というほどに一般には三尺幅の狭小なものが多かった。

路面の鋪装は、慶安元年(一六四八)規定が出され、

| 「町中海(街)道悪しき所え浅草砂に海砂ませ、壱町之内高ひくなき様に中高に築可申事、并ごみ又どろにて海(街)道つき中間敷事」 |

となっていた。

江戸の初期町割りで、町奉行板倉勝重の計画に対して道路が広すぎるとの評をうけたことはすでに述べたか、それでも巨大都市化した明暦大火後は、すでに往来は混雑をきわめた。

その原因は交通機関の普及である。

まず乗物であるか、寛文二年(一六六二)五〇歳以上の男子・病人・女・小児・医師・僧侶以外は使用を禁ぜられている。

乗物とは上等な駕籠のことで、本来武士・僧侶の使用したものであるから、町人に厳禁したのは、階級的差別感によるものであろうが、延宝二年(一六七四)には、無断で乗ると、本人はもちろん、持主・かご舁(かき)まで処罰された。

しかし、天和元年(一六八一)には、狭い下等の駕籠が町人には許されて普及し、元禄十三年(一七〇〇)には貸駕籠三百挺が認められた。

そしてその数も享保十一年(一七二六)からは無制限となる。

タクシーの前身である。

また物資の路上運搬には大八車が使用された。

他に地車という牛に引かせる低い四輪車があったが、活動性にとぼしいので大八車が普及した。

大八車の創始については諸説があるが、一説には寛永のころ京都二条城の造営に際して工夫され、八人分の仕事をしたため代八車として名古屋で一般化したとか(2)、明暦大火後江戸に築地が出来たとき、大八なる者が土を運ぶ車を工夫したとかいわれている。

この他交通を大きく妨げたものに、馬牛車があった。

したがって路上に牛車はとめてはならず、馬には必ず馬子をつけ、連続通行は禁ぜられた。

とくに享保元年からは、車・馬などによって人をひき殺すことがあると、流罪またはそれ以上の重刑に処せられることとなった。

東京の交通難の歴史は意外に古いのである。

(図2-40参照)。 |

図2-40/市中の交通江戸名所図絵 東京都立図書館蔵

|

2 運輸(付図13参照) top

大消費都市江戸には、全国より物資が搬入された。

とくに初期は関東地方の諸産業が未発達の状態にあったから、関西地方から陸路運搬された。

しかし需要の増大に伴ってすぐに海運に転換され、元和五年(一六一九)菱垣廻船(ひがきかいせん)が起こるにおよんで、運輸の主体は完全に海上となる。

廻船とは海上運輸の大船をいい、菱垣は積荷か海におちないように竹で菱形にあんだ垣を造作したことよりはじまるという。

創始は堺の商人というか、大坂の繁栄によって、そこに問屋か設けられ、木綿・油・綿・酒・酢・醤油などを送った。

また寛文(一六七〇)ごろからは菱垣に対抗して樽廻船(たるかいせん)がさかんになる。

大坂伝法(でんぽう)にある船問屋が、伊丹(いたみ)の酒を積んだのがはじまりであるか、やがて醤酒・油・木綿を江戸に早く送ったので、「小早(こはや)」と別称された。

上方からの海運についで、東廻りと西廻りの海運がおこった。

東廻りとは日本海沿岸から津軽海峡を通り、太平洋から江戸に達する航路で、西廻りとは同じく日本海沿岸から下関海峡を過ぎ、瀬戸内海を経て大坂に至るものである。

ともに寛永(一六四〇)ごろより開かれたが、その原因は江戸・上方の人口増加により米が不足したため、奥羽・北陸米を運ぶ必要からであった。

幕府がこれを積極的に活用したのは、明暦大火後のことであり、寛文のころから河村瑞賢(かわむらずいけん)をその対策にあたらせている。

|

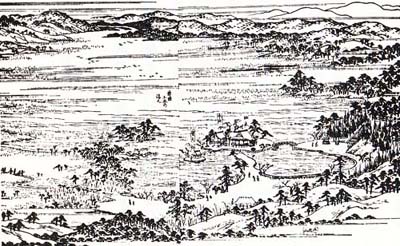

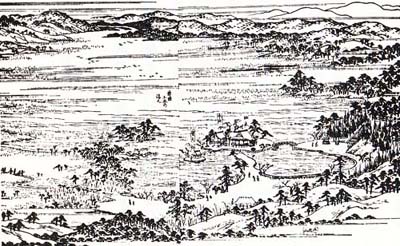

図2-41/廻船碇泊地鉄砲洲・湊稲荷社沖 江戸名所図絵

東京都立図書館蔵

|

図2-42/河岸地の運送は高瀬舟による。江戸名所図絵

東京都立図書館蔵

|

こうして江戸に集った全国の廻船は、まず築地西本願寺の大屋根を目標にして江戸湾をはいり、鉄砲洲沖に碇泊する(図2-41参照)。

そこより高瀬舟に積み替えをして、市中の堀を通じて河岸地に荷揚げされるわけである(図2-42参照)。

河岸地は大きな土蔵が堀に切妻の屋根を鋸歯(のこば)状にみせて連続していた。

ここは幕府の公地であるが、商業地に直結しており、使用者は相当の冥加金をはらいその権利をもった。

火災にはとくに注意がはらわれ、もちろん焚火は厳禁され、薪・炭の一間以上の高積はできなかった。

なお主要物資の搬入路は付図13の江戸都市機能図に示してある。

3 上水道(付図13参照) top

武家地の山の手とは異なり、町人地の下町は埋めたて地であるため、井戸を掘っても塩分か多く、飲用水とはならなかった。

江戸の発展にはまずぜひとも上水道をつくらなければならなかったのである。

家康は入国当初から大久保藤五郎をして神田上水の工事をおこなわしめている。

これはのちの上水道のごとく本格的なものではなかったらしく、神田明神岸の水を北東部の町へ、山王山本の流れを西南部の町へ流す程度であったらしい。

神田明神岸の流れとは今の江戸川、また山王山本の流れとは武州豊嶋郡江戸庄図(付図14参照)の溜池に「江戸水道の水上」とあるのに相当するものと思われる。

|

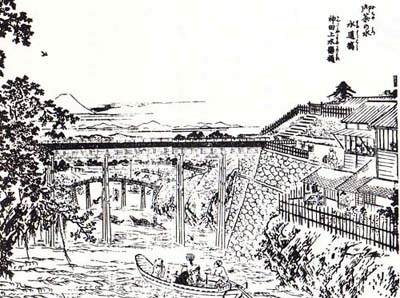

図2-43/井頭池戸名所図絵東京都立図書館蔵

|

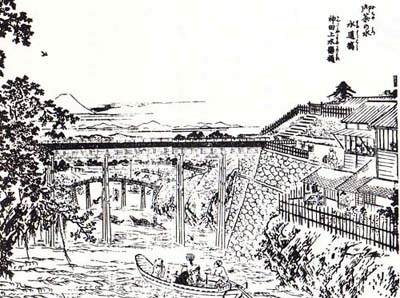

図2-44/お茶の水の水道橋 江戸名所図絵 東京都立図書館蔵

|

そして市域の拡大に伴い、神田明神岸の水流をさかのぼって、井ノ頭池(図2-43参照)の河筋水門を改修、さらに善福寺池・妙正寺池の末流を加えて、小石川の関口に堰を設け、小日向・小石川・湯島・神田台の下を通し、小川町付近まで給水した。

その後再工事をおこない、小日向台下を開渠で引水 現在の後楽園をへて水道橋で神田川を渡し、以下土中を木管で下町一帯に給水するようになる(図2-44参照)。

しかしそれでも江戸の拡大に追いつかず、承応二年(一六五三)幕府は玉川上水の工事を始め、伊奈半左衛門を奉行として翌年完成する。

多摩川を羽村で分水、川崎・小金井・田無・上下連雀・吉祥寺・牟礼・久我山・上下高井戸・代田・下北沢・代々木・角筈・千駄ヶ谷などの二十九力村十三里を延々と引き水し、四谷大木戸から地中を通し、四谷門外の箱樋にて三分した。

その第一は江戸城へ、第二は麹町一帯へ、第三は四谷伝馬町一帯から紀伊国坂を下り、溜池の東を通り、虎ノ門から芝・築地・八丁堀・京橋辺まで給水した。

この玉川上水は水量きわめて多く、明暦大火後は防火対策からの必要もあってさらにその給水範囲をひろげていく。

まず万治三年(一六六〇)、四谷大木戸水門脇より木樋にて玉川上水を引き、南方の大番町・青山大通・麻布・芝新堀辺に配水するため青山上水を開さくする。

次に寛文四年(一六六四)には下北沢にてやはり玉川上水を分流し、代々木・三田・目黒・白金・大崎まで溝渠で導き、猿町より伏樋にて、二本槓・伊皿子・堅坂・三田町・松本町・新馬場・同朋町・西応寺辺まで給水した。

これが三田上水である。またさらに寛文七年(一六六七)には代々木より神田上水に助水までもしている。

そして同十年には玉川上水路を拡張し、両岸に堤防植樹をおこない、今日の桜並木ができあがる。

この他大江戸の飲用水をまかなったのに、亀有上水(本所用水)がある。

埼玉郡八条領瓦曽根溜井より掘通し、足立郡数村を経て、葛飾郡内亀有村に入り、それから上千葉・宝木塚・篠原・四ッ木・渋江・木ノ下・寺島・請地を通じ小桜村に至り法恩寺橋の東まで長々と掘り続けた。

明暦大火後の本所開発に伴う工事である。

その創始年代は明らかでないか、万治(一六六〇)ころより開さくをはじめ、一時中断していたが元禄(一六九〇)ころ完成したと思われる。

元禄九年(一六九六)には、玉川上水はまたまた多摩郡保谷村より分水、巣鴨村までを堀割り、それより本郷・湯島・下谷・浅草の一円へ給水した。

平川上水といい、河村瑞軒の設計になると伝えられる。

小石川御殿・湯島聖堂・上野寛永寺・浅草御殿か主としてその用をえたのである。

多摩川の水は江戸市民大半の飲用水をまかなったわけである。

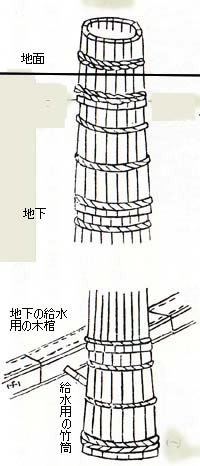

こうして引いた水は、市中において呼樋をもって井戸に溜める。

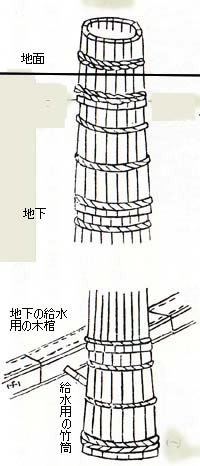

すなわち地中の木管より竹筒で作った呼樋で小分し、樽を逆にしたような井筒を重ねた井戸で地上に給水したのである(図2-45参照)。

この水は飲用以外はその使用を厳禁され、雑用には一般の掘井戸を使用した。

「江戸自慢」に「江戸中に井戸あれど、飲み水は上水を用ゆ」とはこのことで、名泉多い京都とはまったく事情か違う。

しかし十八世紀には井戸掘の技術も進歩した。

江戸の地下水脈は深かったので、塵塚談によると、これまでは一本について金子二百両もかかり、大商人なくしてはできなかった。

それが大坂の井戸掘技術が導入されて、「あおり」という道具を使って、僅か三両二分でできるようになったのである。

以来江戸は一町の中に三、四ヵ所も井戸が見られるようになったという。

そのためもはや上水道にそれほどたよる必要がなくなる。

そして享保七年(一七二二)室鳩巣は、江戸に火事が多いのは上水道の造りすぎで土中の水気を水道にうばわれているためとし、井戸をすすめて、上水道の廃止を幕府に建言した。

時に幕府は財政たてなおしの最中でもあり、室鳩巣の珍説は採用されて、神田・玉川上水を残し他は一時廃止となった。 |

図2-45/上水道の井戸

守貞漫稿近世風俗志

|

4 治安――木戸番屋・自身番屋・高札場・時の鐘 top

江戸の町並は東西にはしる大通りと、それに直交する横町で構成される。

それらに区分された一ブロックの上手と下手には木戸が設けられた。

木戸は中世以来鎌倉・京・堺などで見られるもので、江戸にも初期よりあったと推定され、慶長十四年(一六○九)のドン・ロドリゴの見聞録にも報告されている(3)。

道の中央に間口二間半の大木戸を開き、日中の通行は自由であったが、夜の四ツ(二十二時)に木戸を閉じ、両わきのくぐる戸から通行させた。

その番小屋が「木戸番屋」であり、通称「番太郎」という木戸番が見張っていた。

番屋の大きさは、文政十二年 (一八二九) 裏長屋と同じ間口九尺奥行二間半(十五尺)で、軒高は十三尺と規定されていた。

木戸番とよく類似したものに「自身番」がある。江戸の町人地は、町奉行-年寄-名主の系列で行政されたわけであるが、下部機構としては、家主層の人々を中心に「五人組」が組織されていた。

五人組内では毎月一人が交代して世話当番がえらばれ、これを「月行事」と呼んだ。

このほか町によっては「町代」という役を置いて、名士・月行事の事務を代行させていた処もある。

町内五人組の会合がおこなわれた場所が「自身番屋」である。

自身番屋の木来の機能は、町人地における保安警察的要素が強く、いわば武家地の辻番にあたり、今日の派出所であった。

設置した場所は、おおむね東西往来の上手の四辻南側で、一町に一ヵ所を原則とした。

この制度の起源は明らかでないが、寛永六年(一六二九)辻番設置ころと考えられている。

自身番の多くは火の見櫓(やぐら)を置いた。

詳細は「6節の消防」にゆずるが、木戸番とともに、町内警火にあたっていたわけである。

さて、自治的行政は五人組を中心としたが、上意下達の直接指示には、高札場が利用された。

高札とは立札のことで、幕府にとって特に重要で恒久的な事項を町人に徹底させるを目的とした。

したがって当然人目に触れやすい繁華街に建てられたが、最初は日本橋南側たもとにあった(図2-46参照)。

その後市域の拡大とともに諸処に設けられたが、正徳元年(一七一一)整理し、高札場の形式も定めた。

その数は数十ヵ所で、なかでも特に重要な場所は大高札場といい、日本橋南側・常盤橋門外・筋違橋門外・浅草橋門外・麹町半蔵門外・芝車町の六ヵ所であった。

掲げられた内容は、①親子兄弟、②毒薬、③キリシタン、④駄賃人足、⑤江戸日本橋から各所への駄賃人足、⑥火付け訴人……に関するものであった。

封建社会下、町人行政の象徴的存在であったわけである。 |

図2-46/日本橋南の高札 江戸名所図絵 東京都立図書館蔵

|

|

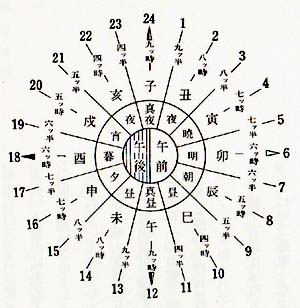

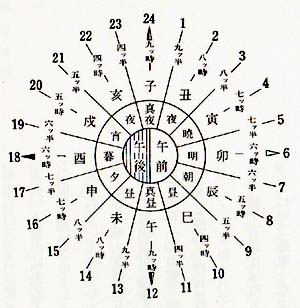

図2-47/江戸生活時刻表

当時の時間は、丑の刻とか辰の刻とかいった。

明治になってから24時間制の現在の時計になった。

|

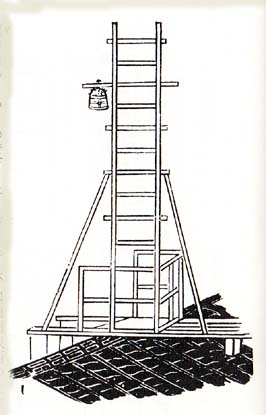

図2-48/川越の町の鐘

時の鐘は川越にしか今日、残っていない。

江戸のものもこうした形式であったろう。

|

こうして規定された町人の生活は、「時の鐘によって進行した。

はじめ城中にあって、明け六ツ(六時)と暮六ツ(十八時)を報じたが将軍御座の近くでやかましく、のち日本橋本石町三丁目に移され一時(とき)一時(現在の二時間)を市民に知らせていた(図2-47参照)。

市域の拡大によって、その数は徐々に増加し、元和五年(一六一九)西久保八幡社の境内(延宝二年=六七四、芝の切通しへ移設)、寛文六年(一六六六)上野東叡山にも設置されている。

そして十八匹紀末には、本石町・上野文殊空前・本所横堀・目白不動前・市ヶ谷八幡・芝切通し・赤坂円通寺(のち成満寺)・四谷天竜寺・浅草寺の九ヵ所にあった。

この他深川八幡と市ヶ谷月桂寺にもこれに類するものがあった。

芭蕉の句「花の雲 鐘は上野か 浅草か」は、時の鐘の平和なおもむきをうたったものである(図2-48参照)。

5 遊興――吉原傾城町・芝居小屋 top

すでに第二編第一章で人口構成の特色を論じたが、それはきわめて植民地的で、江戸は女性の少ない殺伐な都市であった。

とくに初期にはその傾向が著しく、慰安・興楽の施設が当然要求された。

慶長(一六〇〇)のころ、すでに市中に遊女屋が散在したが、主として道三堀岸の柳町に江戸土着のもの二十軒、鎌倉河岸に駿府(静岡)の遊廓からきたもの十四、五軒、麹町八丁目に京都六条の遊廓から遠来したもの十四、五軒あった。

柳町の遊女屋だけは江戸城の拡大工事で誓願寺前に移転させられるが、他は伏見や奈良からも集まり、幾分なりとも江戸の殺伐さをやわらげていたという。

吉原遊廓は、慶長の末、庄司甚右衛門なる人が散在する遊女屋をまとめて、京のような官許の特別区を設けることを幕府に願い出たことにはじまると伝えられる。

許可されたのは元和三年(一六一七)で、日本橋の東北方の二町四方の地であった。

吉原の語源は、当時ここが葭の茂った原であったことからとか、また甚右衛門らの開発者が駿河の元吉原の旅店の主であったたためとも伝えられるが確かでない。

明暦大火当時は町人地の中心になったので、浅草の北に移され、「新けいせい町」とか「新吉原」といわれた。

旧吉原は大名なども出入する武家的社交場であったが、新吉原は新たに勃興した町人の社交場であった。

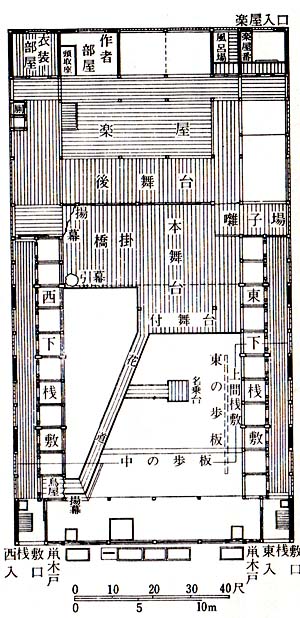

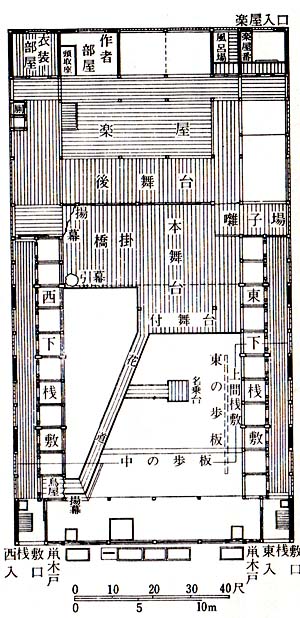

吉原と並んで大きな社交場となったのは歌舞伎の芝居小屋である。

歌舞伎は出雲の「おくに」により創始されたのであるが、その後京都を通じて、江戸でも興行された。

日本橋と京橋の中間――中橋付近に、寛永元年(一六二四)中村勘三郎の中村座が開設される(図2-49参照)。

寛永九年には吉原の北禰宜町に移転されるが、同時に吉原西の堺町には、都伝内の都座、寛永十一年には村山又三郎の村山座(のちの市村座)があって、この付近は江戸遊享の中心地となる。

しかしながら、寛永十九年には京橋西外の木挽町に山村座が開設し、万治三年(一六六〇)には森田座もできて、中村・市村・山村・森田を「江戸四座」と称したが、正徳四年(一七一四)の有名な絵島生島事件で山村座は廃絶し、三座となる。

堺町と木挽町の芝居小屋は、天保の改革にあって同十三年(一八四二)浅草に移され、新たに猿若町が生まれる。

ここは新吉原とともに、「江戸っ子文化」 の主要な担い手であった。 |

図2-49/中村座平面図 須田敦夫氏復原

|

6 消防――火之見 top

明暦大火後、幕府は防火対策として直轄の消防隊――「定火消」を組織した。

役屋敷(消防署)は、冬期の季節風を考慮して、江戸城の西~北方の飯田町・市ヶ谷佐内坂・御茶の水・麹町半蔵門外の四ヵ所にまず設けられた。

そして万治二年(一六五九)には鼠穴(江戸城内郭)・駿河台の二ヵ所を、翌三年に八代洲河岸・代官町(のちに四谷門外)、寛文二年(一六六二)に小石川伝通院前・さいかち坂上(駿河台)、さらに元禄八年(一六九五)には神楽坂上・赤坂門外・赤坂溜池上・浜町・幸橋(のち木挽町から四谷門内六番町)が順次加えられて、計十五組となる。

やがて整理され十組と減るが、火消人足はガエンと呼ばれ、日常火消屋敷のガエン部屋に詰めていた。

諸大名は「大名火消」を組織した。この機構は定火消より古く、すでに明暦大火以前の寛永ごろよりあったが、享保以後とくに整備された。

大名火消の勤務場所は、本丸・西丸・二之丸・紅葉山・吹上上賢所・聖堂・上野・浅草御蔵・本所御米蔵(二ヵ所)・本所猿江材木蔵・芝増上寺十一ヵ所十二組である。

大名火消のほかに、大火に際して臨時に組織されたものに「方角火消」がある。

これが明暦三年(一六五七)に桜田・山手・下谷の三方面の火消機構となり、正徳二年(一七一二)には江戸城周辺五区を分轄管掌した。

享保二年(一七一七)さらに整備され、東西南北の方角より区域を受持たせ、定火消が火災現場に到着するまでの補助的組織となっていた。

町火消制度の発達とともに縮少され、最後に大手・桜田の二組のみが残された。

大名が自衛のため組織したのが「近所火消」である。

俗に「三町火消」というように所属大名の屋敷付近三町ほどを見廻りしたもので、曲輪外に繰り出すことは禁ぜられていた。

旗本の消防隊としては、享保七年(一七二二)に設置された「飛火防組合(とびひふせぎくみあい)」がある。

旗本武士の密集した番町・小川町・駿河台一帯に結成されたものである。

番町三一組・小川町二六組・駿河台八組の都合六五組の大規模なものであるが、実際は経済力のない旗本のことであるから、臨時的なものであった。

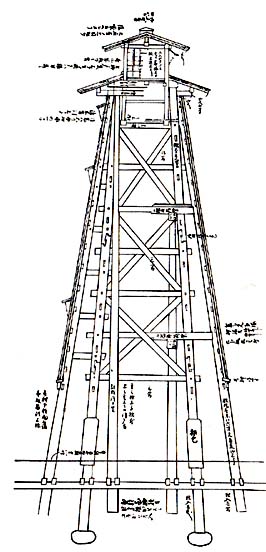

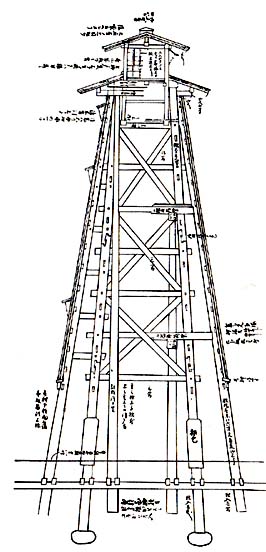

以上の組織のために、武家地の屋敷には、火之見の建築か認められた。

定火消が最も高く三丈(九・一m)ほどで、方角火消の大名もこれに準ずることができた。

しかし他は二丈五尺(七・六m)が限度であった。

さて、最もしばしば火厄にみまわれた町人地の消防制度は如何であったろうか。

武家の都江戸では、江戸城を中心とする武家地の消火には早くから積極的に対策が立てられたが、町方のそれは慶安元年(一六四八)町触として、火の用心をすすめ、ため桶・手桶。天水桶を常備せよといった消極的施策にとどまった。

承応四年(一六五五)には多少積極的となるが、それでも次の程度で火消組織は未だ考えられていない。

①町内の道両側に八ヵ所の井戸を喰い違い掘り並べること。

②町の長さが一般の六十間以上あるときは十ヶ所とすること。

③横町・会所には二ヵ所の井戸を設けること。

④片町一町のところは四ヵ町掘ること。

⑤水道が引いてない町は前々からの規定に加えてさらに八個の水溜桶を設置すること。 |

そして明暦大火後の万治元年(一六五八)にやっと、市中二十町に月行事を中心として消防組織が生まれる。

やがて大岡越前守が享保五年(一七二〇)従前の組織を改め、四十七組の構成が出来上る。

これが世にいう「いろは四十七組」である。

へ・ら・ひの文字は縁起(えんぎ)が悪いというので百・千・万にかえ、隅田川以西の全町人地に火消組が定置された。

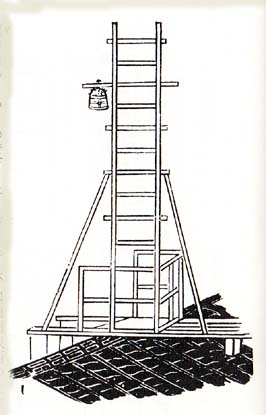

町人地の火之見は、整備される享保以前は年番家主の屋根の上に取りはずし可能のものであったという。

役交替のとき移転したわけである。享保からは、二丁見渡しのできる範囲内に屋根より九尺の火之見が定設されるようになり、風見の喚鐘を備えて、強風時に鐘が自然に鳴った際には番人一人か火之見にあがって監視する規定も生まれた。

その後大火毎に大きくなり、総高さ二丈六尺五寸、(八・〇m)枠高さ三尺五寸、幅三尺五寸四方のいわゆる枠火之見が自身番屋の屋根につくられた(図2-50参照)。 |

図2-50/伜火之見 守貞漫稿-近世風俗志

|

図2-51/江戸の火之見櫓断面図 甲良家伝

|

そして自身番屋内には、纏(まとい)・鳶口(とびくち)・玄番桶(げんばおけ)などの火消道具が常備してあった。

火之見で最も大規模なものが、「火之見櫓」である(図10-51参照)。

大体十町に一ヵ所の割で配置された。

半鐘のつきかたで火事の遠近を市民に知らせたわけで、遠所のときは一打、大火の兆あり火消人夫を出動させなければならないときには二打とし、近火には急繁連打した。

すると勇み肌の江戸っ子鳶(とび)は、棯鉢巻(ねじりはちまき)をしながら、一時(いっとき)を競って、「江戸の華」の火事場にいそぐのである。 |

7 参考文献・注 top

(1) 庚子道の記――徳川義親、徳川林政史研究所(昭三六)

(2) 名古屋市史――名古屋市(大五)

(3) ドン・ロドリゴ日本見聞録――異国叢書――村上直次郎訳、駿南礼(昭四)

top

****************************************

|