|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 付図一覧

九章 町人地の建築

1 町割の基準

top

武家の都江戸において、町人地はあくまでワキ役でしかありえない。

家康は入国早々にして町人地の造成をおこない、江戸城の東から南にかけて隅田川・江戸湾でかこまれた地域を指定したが、それは武家地のごとく右渦線の堀によって発展する余地をもたなかった。

限定された町人地のなかでも、水運にめぐまれた鎌倉河岸・日本橋一帯は商人に、その日本橋通りの延長奥州道中沿いの区域“神田”――鍛冶・紺屋・大工・鍋・白壁町などはそれぞれの職人にあたえた。

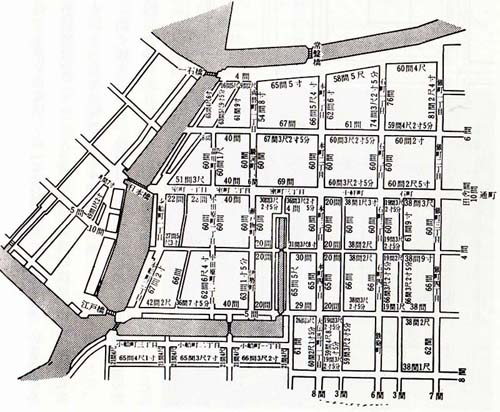

さて、この江戸の町割には、十八世紀以降スプロール現象があって一定の計画規準を求めることはできないが、家康入国当初には一城下町としての原則があった。

それはすでに第二編第一章で述べてきたように古代の「四神相応」の理念を近世化したものであって、当然構成の実際は平安京に原典を求めていたのである。

「校注天正日記」によると

△九月一日(天正十八年) はれ、くもる

本町通り、絵図仰付らる、四十丈づつにわり可申旨、道(幅)は六丈にわり、よこ(横)町の分四丈より三丈二丈迄所によりいろいろ、

△九月二十六日 はれ

本町のはし、大かた出来る、町割大かたきまる、小間大間ということ、くわんとう(関東)の風也。 |

九月一日の記録は、平安京の一町四十丈四方の原則が、大手口常盤(ときわ)橋より本町通を中心軸として左右に適用されたことを物語っているが、道路幅は必ずしも平安京に従わなかったと思われる。

平安京の計画は律令国家を理想とする古代人の夢であったが、あまりに中国的なスケールであったため、計画が具体化し都市の様相を示しだのは東半分でしかなかった(1)。

その原因はいろいろあげられるが、その一つとして道路幅が、古代人の社会生活にとって広すぎた点にある。

とくに大路二八~八丈 (八四・八四~二四・二四m)というのは、町としてのにぎわいを半減するものであったろう。

そこで近世の城下町建設にあたって施政者は、常にそのことを問題としたらしい。

名古屋の都市計画では、家康が道路幅が広すぎると町が繁栄しないとして、せばめている(2)。

江戸においても、町割担当の奉行板倉勝重に対して、通り町の道幅が広すぎるとの評があった。

そこで板倉は江戸繁昌の地ゆえ現在はともかく、やがては適当な道幅であると述べたという(3)。

それでも平安京の大路幅以下で、最も大きい本町通が六丈(一八・一八m)、他は平安京の小路に準じて四丈(一二・一二m)、路次に準じて三丈(九・〇九m)、二丈(六・〇六)と種々計画したわけである。

こうした平安京の都市構成理念を近世化する努力のなかで、もっとも特徴的であったのは、「関東風」と称する「小間・大間」の制である。

当時の賦課法としては、公役を出す町地を上・中・下の三類に評価して、上は京間(六・五尺)五間、中は七間、下は十間の表間口を規準にしていた。

地価を判定するのに上・中・下をとったのは、すでに太閤検地でおこなわれたことで、近世封建大名の一般的な賦課法である。

「小間・大間」の制とはおそらくこの方法を指すものと思われ、小間は上地の間口五間、大間は下地の十間をいったと考えられる。

表間口のみを問題とするのは、奥行きが町割で一定していたためで、普通京間二十間であった。

では二十間はどこから算出した値であろうか。

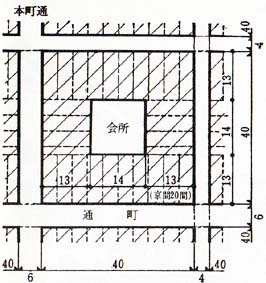

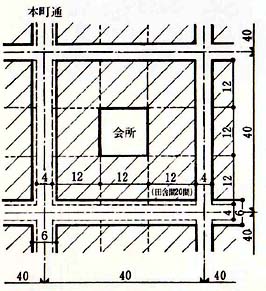

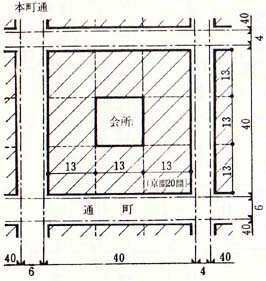

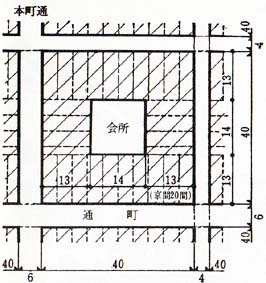

本町付近の町割が明確にされる最初の江戸図――武州豊嶋郡江戸庄図によると(付図十四参照)、一町四十丈四方の住区は、中央に空地を残して井字形に分割されている。

道路に面した周辺部が町屋となったわけで、中央空地は一般に会所(かいしょ)と称する公地があった。

|

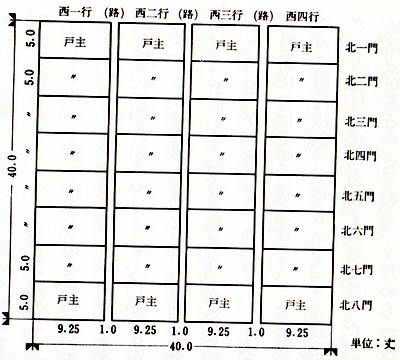

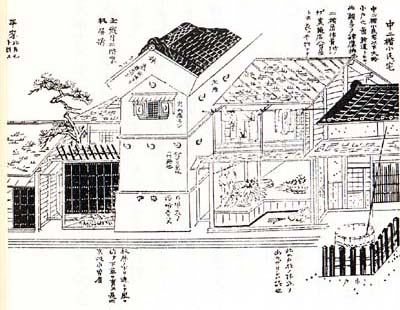

図2-31/平安京町内町割法(四行八門)市人町の制

|

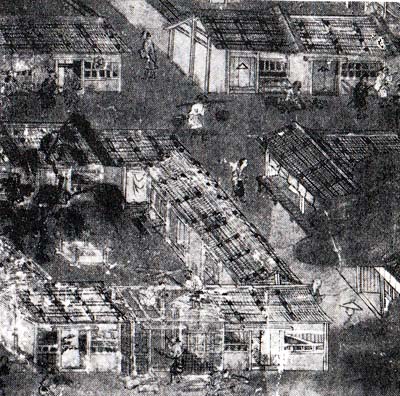

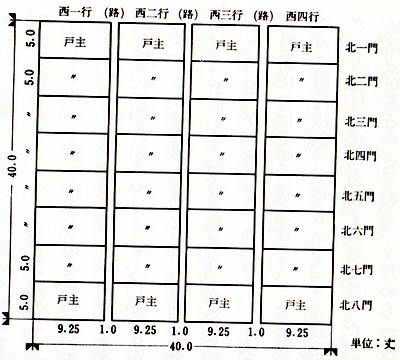

図2-32/室町末期京都の町屋・町田家洛中洛外屏風図部分

|

平安京創設期における町人地割はこうした方法ではなく、「四行八門の法」といって南北を八門、東西を四行に割って都合三十二コの戸主(へぬし)が置かれたのである(図2-31参照)。

しかしこの方法は実状にあわず失敗に終った。商業地域であるにもかかわらず表の道路に接しない部分があるからである。

すなわち一町四方の中央部はその用をなさない。

中世の商業都市へ転進した京では、四行八門の面影は全く失われて実際には井字形に変っている(図2-32参照)。

江戸はこの井字形を計画当初より考慮に入れていたわけである。

一町四十丈を三等分すると、約京間二十間という単位がでてくる。

しかしここに問題がある。

一町四十丈を三等分しても約京間二十間であって、二十間ちょうどとすると一町につき一丈のあまりがでる。

この一丈が問題となって、江戸の町割法に関しては主として二説があった。

「東京市史稿」と「千代田区史」である(4)。

|

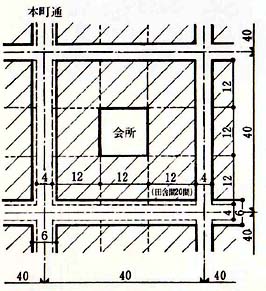

A 東京市史原稿説(内法制)

|

B 千代田区史説(真々制)

|

C 内藤説(内法制)

|

|

図2-33/江戸町内町割法 京間=六・五尺、田舎間=六尺 |

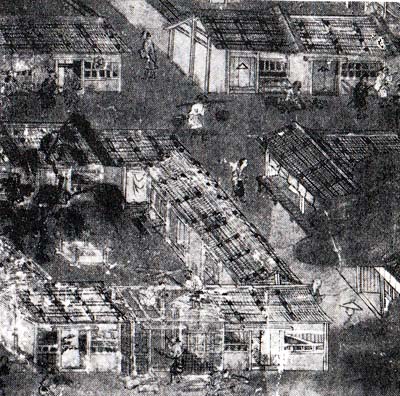

いまそれを要約して図示すると、東京市史稿説は図2-33A(5)、千代田区史説は図2-33Bにある。

前者はあくまで一町四十丈四方の地に奥行京間二十開の町人地があったものとして、一丈の余りを会所地に加えて十四丈四方とした。

後者は一町四十丈の規準を前者の如く町人地そのものの外周長(内法制の町割)とは考えずに、道路の真から次の道路真までとし(真々制の町割)、その道路の平均幅を四丈と仮定して、町人地四周長を三六丈すなわち田舎間(一間=六尺)の六十間とみた。

そうすれば井字に割った町人地の奥行は二十間(田舎間)=十二丈ちょうどとなる。

後者の説は寸法的にはたしかに厳密であり、その限りにおいて名解といえるが、道路幅を四丈と仮定した点に問題がある。

道路幅はさきにあげた天正日記をはじめ、その後幕府で出された多くの公文書で一定でないことは明確である。

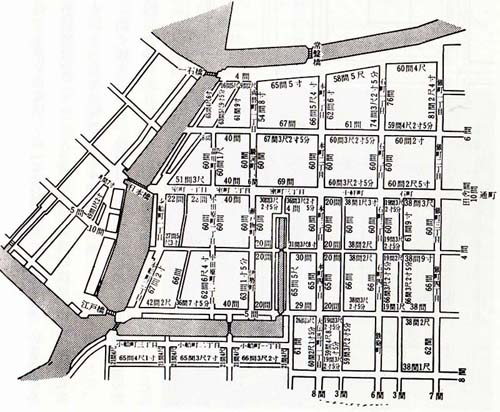

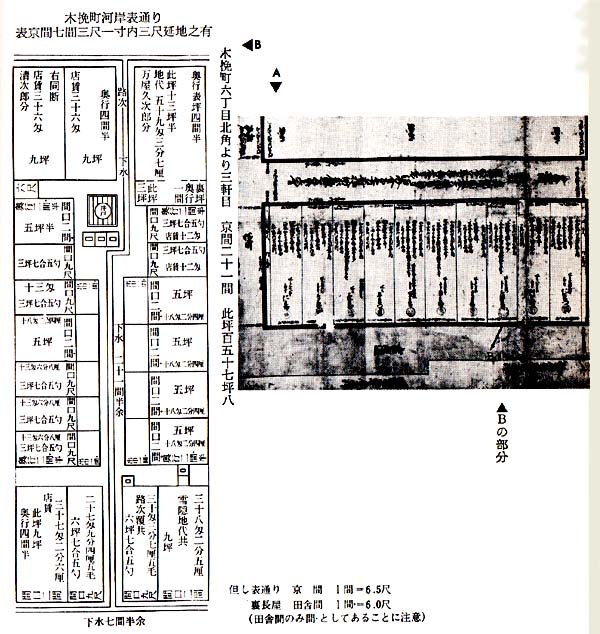

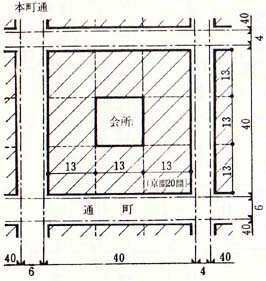

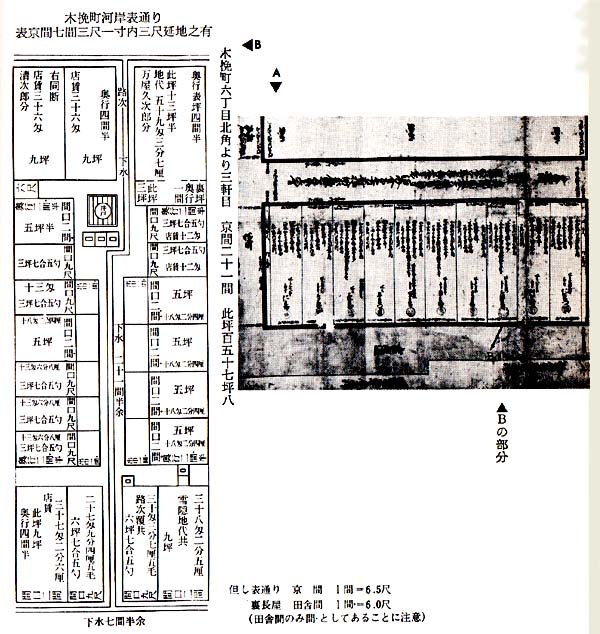

それに初期町割がおこなわれた本町一帯の実測地積図(天保の沽券図により万延元年幕府へ報告されたもの)――図2-34下参照――によっても一町は四十丈内外(京間六十間余)であって、決して三十六丈ではない。

その上さらに、田舎間が使用されるのは早くとも寛永・慶安のころからで、江戸城の設計法からいっても桃山期の初期町割に京間以外の単位を考えることはできない。

江戸の町割に田舎間の使用が確認されるのは明暦大火後である。大火後の都市計画資料として作製した江戸実測図も京間=六・五尺を単位としている。

結局千代田区史説は否定せざるをえない。(京間・田舎間については次節参照)

しかしながら東京市史稿説も一丈の差異を合せることに徹して、やはり本質を誤っていると思われる。

一宅地の間口を四丈~三丈に統一することは実状に合わないし、推定以外の何らの史料もない。

要するに両説ともあまりに寸法にこだわりすぎるのである。宅地造成という土木工事は建築工事と違って施工誤差はかなりあり、それらは幕府に提出された名主の地積図にも延地と称して特記している。 |

図2-34/上大伝馬町江戸名所図絵 東京都立図書館蔵

図2-34下/万延元年日本橋本町付近実測図

一間=六・五尺(京間) ただし通町道幅のみ田舎間

|

すなわち実際には(図2-33C参照)

となっていたと考えられる。

190

もし全く正確に四十丈と京間六十間か施工できれば延地は一丈あるわけだが、地積図によると、二尺~二間(十三尺)ほどであった。

下町の造成は入江にまず堀を通して盛土したのであるから、この程度の誤差は当然必要であったろう。

図2-35によれば、通町幅は田舎間十間すなわち六丈(この場合田舎間とは江戸期の用語で、あとから付会したもの)、他に京間八~三間の路もあり、天正日記と一致する。

各ブロックは京間六十間四方強で、延地により基準寸法四十丈と調整していたことがうかがえる。

また注目されるのは本町と駿河町・瀬戸物町・伊勢町の梯形ブロックで、他のように正方形でない。

これは江戸の都市構成が城を中核に放射状になっているために生じた町割の調整地であり、必ずしも京間六十間割とはならず、城に遠いほど横長の梯形となる。

しかもここに堀を入れて河岸地としている。

かくして形成された江戸町割は、明暦大火で一応再検討される。

そして旧来の町はそのまま京間の規準が残されたが、新地造成は田舎間を採用した。

以来江戸は京間の町と田舎間の町が混在する。

2 京間と田舎間

top

江戸町人地の構成を考えるとき、京間(きょうま)と田舎間(いなかま)の区別を明確にしておかねばならない。

ある一定の建築的な長さや面積を表示し、課税の基準になって生活の実利に直接関係したので、本来厳密な概念規定が必要なのであるが、一般にはきわめてあいまいであり、時によりまた人により混乱して説かれ、今日にいたっている。

この混乱の生じた原因は種々あげられようが、要するに複雑多岐な表現内容をもっていることに起因しよう。

以下それらを時代別に整理して発生過程を紹介しよう。

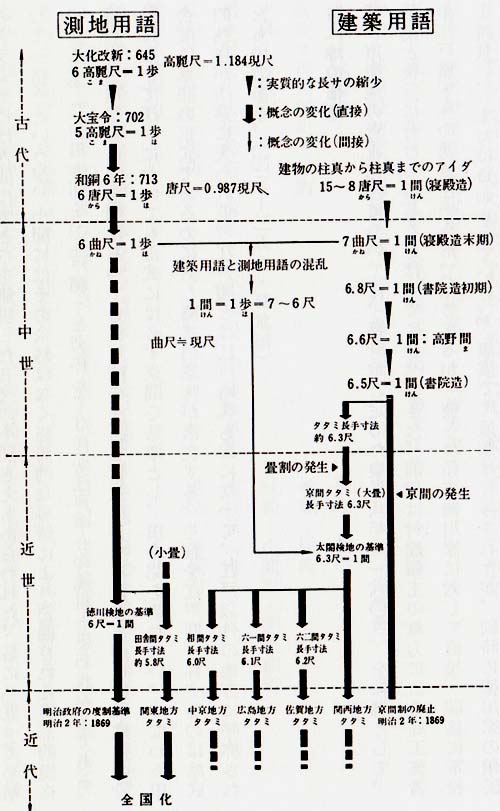

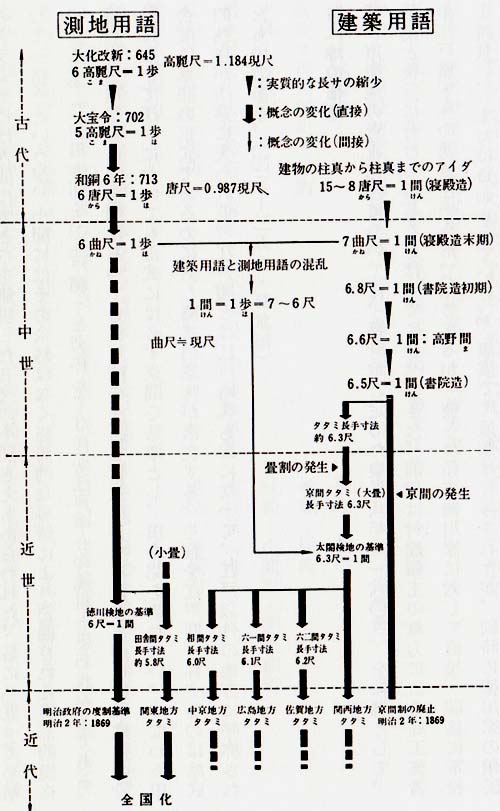

〔古代〕

「間」の読み方としては、「アイダ」「カン」「ケン」「マ」などがあるが、古代からの建築用語としては、「ケン」「マ」があった。「倭訓栞」には次の解説がある。

天の字をよむは、あまの略なり、間は天より出たる詞にや、際も同じ、凡そ家居の柱と 柱との中間(アイダ)を云い、中昔までも然り……後略

古代の建築の柱間距離は大体十五~八尺ほどあったが、一定したものではなかった。

したがって「何間(けん)」といえば、今日の概念のように定距離を示すのではなくして、柱と柱のアイダの数を表現したのである。

古代建築の形式を表示する手段として「何間(けん)何面(めん)」なる用語かあったことはひろく知られている(6)。

「何間」とは建物(母屋)正面の柱間の数をいい、「何面」は母屋に付属する庇(ひさし)の数を示していた。

これを「間面(けんめん)記法」というが、それは建物の面積を直接問題としたものではなく、むしろ建物の形式を表現したものであったわけである。

すなわち古代建築においては空間単位の数が重視され、単位そのものの大きさは問題ではなかった。

これに対して、一定の距離ないしは面積を示すことばに「歩(ほ)」があった。

歩の発生は人間の歩幅にあることは申すまでもないが条坊制・条里制の測地用語として、定則があった。

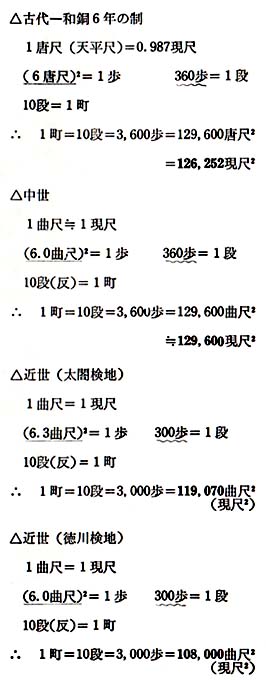

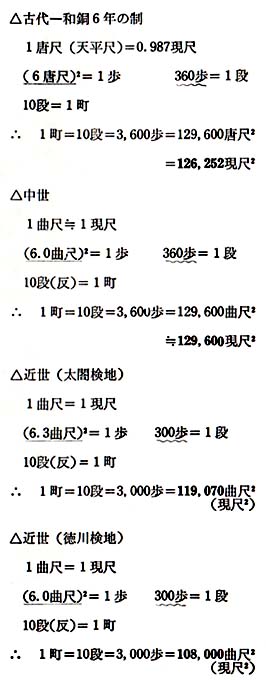

大化の改新(六四五)では一歩は高麗(こま)尺で六尺であった。大宝令(七〇二)では改定されて、高麗尺で五尺となり、やがて和銅六年(七一三)に六唐尺(天平尺)とした(7)。

唐(から)尺の約一・二倍が高麗尺であるから、大宝令の度制は実質的に和銅改正で変化しなかったわけであるか、以来唐尺は「曲(かね)尺」または単に「尺」として一般化したため、六尺=一歩の制は常識となる。

しかしここで特に注意しなければならないのは、決して現在のごとく「一歩」に対して「一間」とはいわなかったことである。

測地用語と建築用語は古代において明確に区別されていた(右図参照)。 |

|

〔中世〕

律令体制下に統一されていた度制は、中世において混乱する。

とりわけ、古代の住宅様式の寝殿造が中世の書院造に転換する過程において、柱間距離が縮少する傾向にあり、一柱間は七尺から六・五尺に収束した(8)。

すると古代にあって一歩よりはるかに大きかった柱間は、実長において一歩と大差ないわけで、ここに建築用語「一間」は測地用語「一歩」と混用されるのである。

庄園・国衙(が=役所)領が錯綜して、地域により勝手に測地単位が採用されていた。

律令国家の形態が比較的温存された後進地帯では一歩=六尺の制が残っていたが、近畿などの先進地帯では一歩に代って一間=七~六・五尺の建築用語が測地用語としても使われた。

例えば、平安遺文・東大寺文書・春日神社文書・大乗院寺社雑事記などによれば、十二~十五世紀にわたって奈良地方では「七尺間定」が一般化していた(9)。

ところで十五世紀末の住宅はというと、書院造の様式要素が一応形成されたころで、床には畳が敷き詰められてきた。

古代の寝殿造では単なる坐具でしかなかった畳が床材料に変化したわけで、ここに畳の数が空間規模の表現手段に使われることになる。

これまでは一間(けん)四方を「一間(ヒトマ)」と呼び、その倍を「二間(フタマ)」以下三間(サンマ)・四間(ヨマ)・五間(イツマ)……と称したが(今日の坪に相当する)、一間が七尺から~六・五尺に定量化されると、そこで敷かれる畳の数で「何帖敷」といい、書院造の部屋は「座敷」と呼んである一定の面積を表現した。

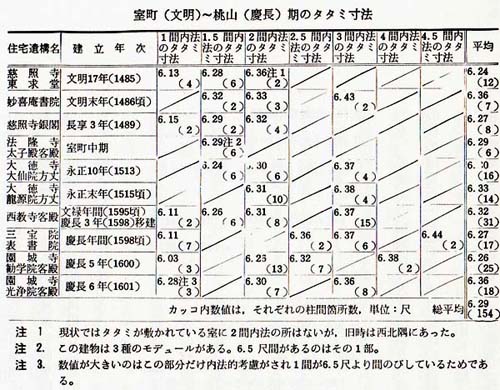

一間六・五尺の概念が形成されたのは応仁の大乱(一四七七年に終る)以後のことで、蔭涼軒日録によると足利義政の別荘東山殿の計画は六・五尺間でおこなわれた(10)。

これは現存する東求(とうぐ)堂(文明十七年=一四八五)・銀閣(長享三年=一四八九)を実測しても確認される事実である。

これが後にいう「京間(きょうま)」の前身である(11)。

しかしこの時代にはまだ京間とはいわない。書院造の住宅様式は京中心の文化圏で成立したものであり、戦国大名の居館に一般化したといっても、それはきわめて限られた範囲であって、書院造の建築モデュール(設計の基準寸法)――京間を、とくに「京のもの」として他地域と区別する必要がないからである。

〔近世〕

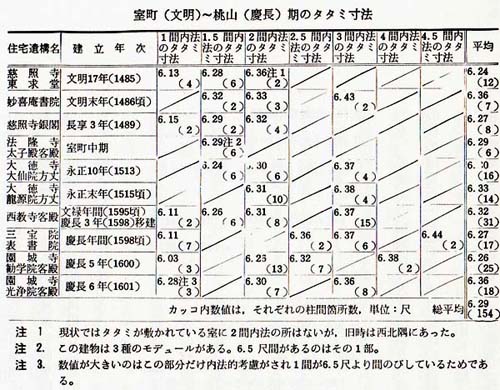

中世末から近世初に建立されて現存する書院造で使用された畳の寸法を実測すると右の上表のごとくなる(12)。

建築モデュールか六・五尺と定まり、それにより柱間真々寸法が決められても、柱自体の断面寸法の大小によって、そこで敷かれる畳の大きさは一定でない。

このように四周の柱の割つけがさきにおこなわれ、畳の大きさをそれに合せる設計方法を「柱割(はしらわり)」という。

柱割で設計された書院造の畳は右の下表のように、小は西教寺客殿・三宝院表書院の六・一一尺から、大は同じく三宝院表書院の六・四四尺まで種々ある。

しかし、それらを平均すれば、六・二九尺であって六・三尺に近似していた。

そこでこうした平均値的畳寸法六・三尺をまず最初に建築モデュールにきめ、それから畳の敷き方を考えて、その四周に柱を配していけば、畳の大きさの不均一はなくなる。

この設計方法をさきの「柱割」に対して「畳割(たたみわり)」という。(13)

現存する建物で最も古い「畳割」の技術がみられるのは、大徳寺黄梅院方丈(客殿)で、天正十六年(一五八八)の建立である(14)。

ところで中世末期において、戦国大名の一円支配が進み各領国がしだいに整理されてきたが、なお庄園制の名残りが多く、とくに土地制度は複雑であった。

今川・北条・武田・毛利らの諸大名は、はやくから自国の検地をおこない、また信長も領土が拡大する度に検地をし、指出(さしだし)という耕地目録を提出させて、封土を把握して財源の確保につとめていた。

秀吉はこれを全国的規模で統一的におこない、世に「太閤検地(たいこうけんち)」とも、また「文禄の石盛(こくもり)」

「慶長の石直(こくなおし)」ともいった(15)。

宮川満氏によれば、この検地で採用して丈量制は、天正十一年(一五八三)と天正十二年には大きな変化があった(16)。

すなわち前者は古代以来原則とした一反=三六〇歩制であり、後者は一反=三〇〇歩制に変っていたと考えられている。 |

|

太閤検地は天正十二年以降在来の中世的遺制より脱したわけで、実施された規模の大きさ、統一性の強さに近世的検地としての特色をもっていた。

しかしながら天正十二年時に基本となった一歩は何尺平方であったか不明である。

確認できるのは文禄三年(一五九四)からで(17)、それは六・三尺=一間(けん)四方を一歩とした。

島津家には奉行石田三成の花押のある検地尺が現存するが、その表面には曲尺一尺ごとに墨線をつけ、また裏面には 「此寸を以六しやく(尺)三寸を壱間に相さだめ候て、五間に六十間を壱たんに可仕候也」とある。

九州南部地方を検地したのは文禄二年以降のことであるから、少なくとも一間=六・三尺制は文禄年間には確立していたと考えられる。

では何故に一間六・三尺制がとられたのであろうか。これを断定する資料はないが、天正年間には建築においては京地方で六・三尺の畳割技術が確立していることだし、また天正十四年ごろからは秀吉は「京枡(きょうます)」を正規の量制単位として採用していることも合せ考えると、恐らく検地の基準単位に京地方の畳寸法をとったものと推察される。

かくして太閤検地は全国各地に順次実施されたが、地方によっては旧制と異なるため、いろいろ問題があった。

例えば土佐の長曽我部家では、(18) 六・五尺を本間と袮して慶長二年(一五九七) 検地尺とし、同様に常陸の佐竹家では慶長七年(一六〇二)(19)、秋田の佐竹では慶長十五年(一六一〇)(20)、年代は不明だが弘前(21)、安芸(22)、信濃(23)、筑前(24)すべて六・五尺制であった。

島津家では文禄年中六・三尺制であったが、百姓の不満多く、六・五尺制にかえった。

この他安芸・備後・伊豆地方には民間に六・二尺制などいろいろの習慣があったらしい(25)。

かような混乱をなくするため、中世以来の一間=六・五尺制を「京間(きょうま)」とした。

前記した長曽我部の一間=六・五尺制を本間といったのも同様な意味があったと推される。

京間の用語の初見は、慶長十三年(一六○八)の「匠明」であって、慶長年間には一般化していた概念と考えられる(26)。

ここで留意すべきは、単に京間といえば六・五尺をさすことである。

六・三尺の寸法でつくられた畳は後世のように「京間」とはいわない。「京畳」ないしは「京間の畳」である。

南方録にいう「大畳」とはこのことをさすものと考えられ、この他確実な資料としては、慶長十七年(一六一二)加賀国能美郡の畳生産に関する藩の指定に、上質畳として{京間之中継}としている(27)。

この微妙な概念の差は当然時ならずして失われてしまう。

畳割技術は京都中心の文化圏で桃山初期に発生をみたことはすでに述べたか、それが普及したのは江戸期に入ってからである。

京間の畳の普及に大きな働きをした太閤検地の度制は、秀吉の死とともに改定され、代って一間を六尺とする徳川の検地がはじまった。

一歩を六尺とする制は古代よりあったが、それが一間=六尺として巧妙に太閤検地の規定にすりかえられていく。

古制から太閤検地への変化の骨子は、基準単位を一歩=六尺から六尺三寸に大きくしながらも、徴税の単位一段の面積を三六〇歩から三〇〇歩にして実質的に小さくした点にある。

そして徳川検地は、一歩=六尺の古制に復する偽態をとりながらも、一段は三〇〇歩と太閤検地の制を残して、その実質面積をさらに小さくした。

したがって徳川検地は古代の制を再現したとの説があるか、これは誤りである。

それは左表のごとく比較すれば明白になろう。

かくして徳川の税制はたとえ以前と税率が同じでも、実質的にはあがったことになる。

この検地は寛永・慶安ころより徳川の直轄地(天領)とか旗本・御家人の支配地で実施された。

慶長六年(一六〇一)甲斐国に一間=六尺制が採用されたのか最初の例であるが(28)、幕府の定めとして成文化したのは慶安二年(一六四九)のことである。 |

|

これを「田舎間」というのである。

したがって江戸の町割でも、家康入国当初は当然京間=六・五尺が規準として採用され、田舎間が使用されたのは、後期建設期にあたる明暦大火後である(29)。

しかし幕府の権力がいくら強大であったとしても、外様大名は中世の古制や太閤検地の制をそのまま流用した。

陸奥の伊達・津軽、出羽の佐竹、土佐の山内、筑前の黒田、薩摩の島津などはこの例である。

さらに尾張は御三家の一つでありながらも、一間=六・二五尺とした。

すなわち江戸時代は度制が混乱したわけで、こうした時期に畳が庶民住宅にまで普及したことは、畳の規格に地域差を生ぜしめた。

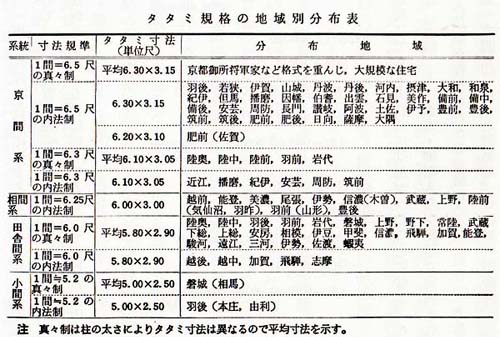

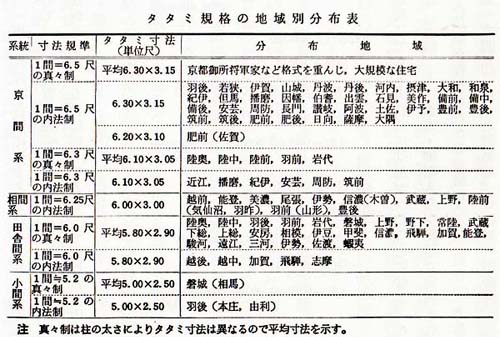

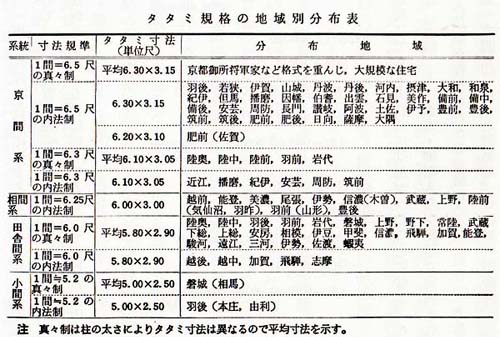

右表は畳規格の分布状態をまとめたものだが、地域名をわざわざ江戸期の行政割によっているのは、それが封建支配者の検地に用いた制度と関係か深いためである。 |

すでに掲げた表の再掲 |

のち資本主義体制が進展して、経済力の強弱により畳の地域性がみだれることもあるが、原則的には江戸末期まで変化がなかった。

最後にそれぞれの性格を述べれば、まず京間系は伝統的であり正統的である。

そのうち一間―六・五尺の柱割で設計するのは、書院造の住宅様式をもった武家全般にみられる。

京間の畳割によるのは近畿地方の住宅全般にみられる傾向である。

また、六二間(ろくにま)は京間の畳割の一種変形である。

太閤検地一間=六・三尺制を柱割で設計するのか伊達家支配の東北一帯にある。

それを畳割で設計するのが六一間(ろくいちま)で、京間畳の副次的規格である。

京間系に対するのが田舎間系である。田舎間系は原則として畳割でなく、柱割制がとられる。

それらの中間にあるのが相間(あいのま=中京間)で地方色が強いが(30)、畳割がおこなわれ、それだけに京間的であった。

201

江戸は武家地・寺社地の建築はすべて伝統的な京間を原則とする。

町屋も江戸初期でしかも大商人の場合は京間であったと思われるか、中期以降、田舎間が多くなる。

|

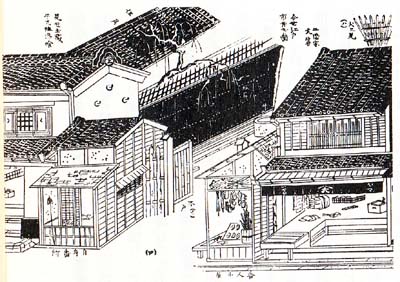

図2-35/Aは木挽町六丁目の町屋、Bはうち一ブロックの間取り。

外まわりは表示のごとく京間であるが、裏長屋の部分はかりに京間であると敷地内におさまらない。

田舎間と考えると表示された通りになるので、裏の部分は表と異なり、田舎間の設計であることが判明する。

木挽町は、慶長十一年の開発になるから当時は当然京間で町割された。

したがってこの敷地の外まわりりの建物はすべて京間で設計されているが、

裏長屋はのちの建物であるため、田舎間であったわけである。

|

とくに裏長屋のスラム街には人間の大きさを無視した五尺の小間(こま)さえもあらわれた。

俗に「立って半帖ねて一帖」というが、小間にはその余裕はなく経済的な事情により歪曲された奇形的規格である(31)。

なお田舎間を「江戸間」と別称してなにか江戸中心の規格と思われがちである。

幕府の公用文書に田舎間はあっても江戸間の用語を管見にしてみたことがない。

建築の設計において江戸においても正式には必ず京間を基準とし、田舎間を使わない。

すなわち田舎間は京間の正式であるのに対し略式的意味が潜在する。

それを江戸間と称するのは略式的性格が語感に失われる。

江戸間とは江戸時代も末になって、江戸以外の地方に呼称されたものである(図2-35A・B参照)。

3 町人地の種類

top

江戸市街地の形成過程については、幕府地と定めた慶長八年(一六○三)を転機として、前期と後期に分けられることはすでに述べてきた。

前期は封建領主の権力による商工業者の江戸城下への誘致という形ではじまるが、彼らは領主徳川家に対して直接・間接に軍役を請負い、または負わされていた(32)。

無償で町屋敷は付与されたが、同時に徳川家の領国経営の再生産のために奉仕しなければならなかった。

したがって武士か知行地を与えられると同様、軍役請負者の商人・職人の頭は給人的性格をもっていたわけで、拝領屋敷地は知行地的性格を有する(33)。

やがて建設も後期に入ると、幕藩体制は徐々に整備され、兵農分離・商農分離が進行し、今までの商人・職人頭の給人的性格は失われ町役人と化し、それにつれて家持層の屋敷地所有権が生まれる。

かくして城下町の基本的性格である同一職業集団の同一地居住が成立するのである(34)。

その代表的なものをあげれば、次のごとくである。

藍染――神田紺屋町・南紺屋町・西紺屋町・北紺屋町

大工――元大工町・南大工町・神田横大工町・竪大工町

鍛冶――神田鍛冶町・南鍛冶町・桜田鍛冶町

左官――神田白壁町

木挽――大鋸町

畳職――畳町

鋳物――神田鍋町・横町

桶職――桶町

木具――桧物町

役船――小網町・芝新網町

道中伝馬――大伝馬町・塩町・南伝馬町・四谷伝馬町・赤坂伝馬町

江戸伝馬――小伝馬町

欽砲――鉄砲町

塗師――南鞘町 |

彼らは当然年貢は免除されるか、国役・公役が要求された。

国役は職人に課されたもので必要に応じて召集使役された。また公役は職人以外の町人、したがって主として商人に課されるもので、宅地間口五~六回を一人役とし、年に二十二、三人が使役された。

しかし都市の経済的発展とそれに伴う人口の増加によって、江戸はスプロール化して、無作為に拡大する。

その結果初期の同種職人・同種商人による同一地居住の原則はくずれ、国役も公役も銀納化する。

とくに公役の方は享保七年(一七二二)地価を次の上・中・下の三類に分けて、一人役を人足一日銀二匁として年に十五人分を課していた。

上地:一人役間口京間五間 中地:一人役開口京間七間 下地:一人役間口京間十間

けれども明暦大火後に開発された新地は、町により規準単位が一定しないので、京間・田舎間の別を明確にし、それにより間口一間分すなわち奥行は町割の基準により平均二〇間あったから、二〇坪を一公役小間として徴収することに定めたのである。

このようにして多様化した江戸の市街は、たび重なる大火によって再三再四の町の分割移動が続き、ますます複雑となる。 町名は何町何丁目の名称だけでは不十分となり、地種の明示までされるようになる。

江戸の町人地は次の多種にのぼった(35)。

①草創(くさわけ)地:昔から地主であるか、自ら開発して所持した古地で、売買したことがないため沽券をもたない私有地。草創名主に多い。

しかし他に売り渡せば沽券を必要とし次の沽券地となる。

②沽券地:一般の町地で、沽券をもって売買譲渡するためにこの名称がある。

沽券(こけん=売買の証明書)はその土地の間口何間・奥行何間・面積何坪と明記し、その価格を記載する。

今日の登記に似て、沽券帖は売渡しの際、改めて名主・五人組の確認を受ける。

ただし父子親族に相続するときにはこの限りでない。

③抱地:商人が百姓地を新たに買得所有するもの。

④拝領地:幕府と特別由緒あるものが与えられた土地、たとえば御用達商人・儒者・医師などである。

彼ら自身はそこに住むこと少なく、一般に貸地として地代をえていた。

その性質上当初は公役を免ぜられていたが享保年中から課せられている。

⑤被下地:拝領でなくして与えられるもの。おもに都市行政上おこなわれ、吉原の者に新傾城町を、堺町・葺屋町・木挽町の者に浅草猿若町を被下している。

⑥預け地:公地の借り主なき場合とか、残地・袋地になって家作がない時に、それを付近の地主に預けおく地。

⑦上納地:地代をはらって公地を借りるもの。請負地ともいい、川の埋立に例が多い。

⑧拝借地:御用達商人か閑公地を借用して供進物の製造または物置場・乾場とするもの。

⑨助成地:御用達商人がその用達費補償のため公地を借受けたもの。

⑩付屋敷:地代をもって幕府施設の運営費をまかなうための土地。養生所付屋敷・学問所付屋敷の類である。

⑪会所地:もと町裏の空地をいったが、そこが裏長屋となったため、後世河岸(かし)地の別称になる。

河岸地は、その地元の人々が使用する町の共同荷揚場である。天保十三年(一八四二)以降地代を納めた。

⑫町並地:江戸周辺が市街地化する過程で生まれた暫定的なもので、行政上は主として町奉行に属したか貢租は代官を通じた。 |

|

4 町屋の形式とその建築制限

top

初期の江戸では、町人は必ず通りに面してその居を構えた。

そのため、公役など租税的なものの賦課規準は、開口が標準となったわけであるが、この賦課の対象にならない人々は、表通りに面しない横町・新道・路次を入った裏の会所地に住むようになる。

スラム街である。町人を階層分けすれば

地主層:表通りに土地を有し、家を構える大商人・御用達職人の棟梁で、国役・公役を払い市民権をもつ。

地借家持則:表通りに借地して、家のみを有する。

店子層:表通に面しない裏長屋の住人。多くは商店の世帯持ち使用人(通い番頭)や職人、裏通りで小商をするもの、行商人、日雇労働者などの人々である。

したがって町家の形式は表通りに面するか否かによって大きく格差があった。

〔表通りの町屋〕

江戸市中の外観はこれによって構成されたわけであるが、その様式は、土蔵造・塗屋造・焼屋の三種があげられる。

土蔵・塗屋造はともに耐火建築であるが、その差異は土壁の厚さによる。

土蔵造は主として大商人の店蔵(見世蔵)として使用され、間口は五~一〇間程度、壁・軒裏・建具すべて厚い土ぬり漆喰仕上である(図2-36参照)。 |

図2-36/川越の土蔵造町家、

土蔵造は今日の東京で一軒も残っていない。

川越の町家は明冶時代のものではあるが、

よく江戸の土蔵造の様式を伝えている。

|

これに対して塗屋は外まわり、とくに二階部分を土壁漆喰(しっくい)仕上にしたもので、一般に一階正面と側面・背面は木造のままであり、簡易耐火建築といえる。開口は二間半程度であり、地借家持層の住宅に多い。

全く耐火的配慮をしない町家は焼屋(やきや)で、外壁は下見板をただ張っただけのもの。

火災時には必ず焼失するからこの名があった。

店子(たなご)層住居に多い(図2-37参照)。

これら表通り町家には、多くの建築規制があった。

もちろん主として防火的配慮から生まれたものであるが、これによって江戸の江戸らしい特色を持つにいたるのである。

その特色の第一は屋根の瓦である。

江戸に火事か多いといっても町人が瓦の使用を許可されたのは意外におそい。

江戸町屋瓦葺の最初は、慶長六年(一六○一)の大火後「半瓦の弥次兵衛」だというが、正保二年(一六四五)中彦六・寺島某が江戸にて瓦焼きをはじめて、そろそろ普及しはじめたが、幕府は原則としてこれを禁じた。 |

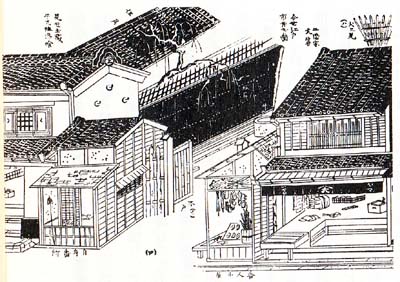

図2-37/江戸の表通りの町家

左が土蔵造、右が焼屋である。守貞漫稿-近世風俗志

|

すなわち、明暦大火直後に

| 「瓦葺家屋向後は国持大名たりと雖も停止たる可し、但し土蔵は苦しからざる旨仰出ださる」 |

と公示した。

これは火災において瓦が屋根からおち、怪我人を多く出したためとも考えられているが、一つには経済的な問題もあったと思われる。そして万治二年(一六五九)には

一、町中かやふき(葺)わら葺家、早々土にて屋ね(根)をぬ(塗)り申すべき事。

一、当春やけ候町は、かやふき(萱葺)、わらふきは申すに及ばず、こけらふき(柿葺)も土にてぬり申すべき事、勿論かきからふき(牡蛎殼葺)にても、芝にても、勝手次第ふき申すべき事として、防火策をこうじた。

やがて延宝二年(一六七四)に江州の西村半兵衛が今日とほぼ同様の棧瓦を工夫し、従来の本瓦よりも軽量・廉価なため、幕府の時代錯誤な禁止令にもかかわらず、徐々に一般化した。

享保五年(一七二〇)ついに

「只今迄は遠慮致し候様に相聞候、向後右之類(土蔵・塗屋造等の町屋の瓦屋根)普請仕り度しと存じ候者は、勝手次第たる可く候」となった(36)。

江戸町屋第二の特色は軒高制限である。寛永以後は江戸にかぎらず京においても三階屋は禁止されたが、とくに江戸の場合二階建とするとき、二階の軒庇を一階のそれより三尺内側に下(さが)ることを規定された。

京坂では一・二階の庇は同じように道路に出ているが、これを「大坂建(だ)て」といって禁じ、火災のとき梯子(はしご)を道路より二階、さらに二階より屋根へとかけやすいように考えられていた(37)。

|

享保八年(一七二三)には、

| 「家作成るべきたけはひく(低)き建候儀、肝要たるべきの事」 |

としている。

つぎに第三の特色は、外装の「黒塗り」である。

土蔵・塗家造は、その上塗りに牡蛎灰・石灰・墨汁を加えて、黒色ツヤ出しの仕上とした。

十分な手間をかけて磨き上げることが商人の誇りでもあったわけである。

焼屋でも下見板を黒渋ぬりとした。

黒い町並みにグロテスクな鬼瓦(江戸では鬼板といった)が棟にそびえる江戸の面影には火厄の悪魔にみいられた無気味さがある。(図2-34上=右図参照) |

再掲

|

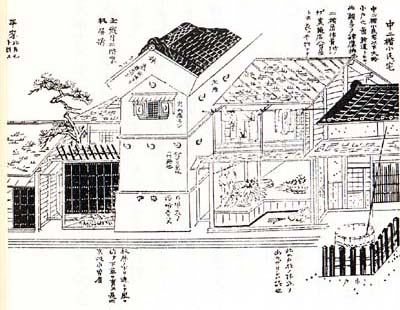

〔裏長屋〕

初期町割の裏通り――横町と、それから明暦大火後に造られた新道をまがって三尺幅の路次に入ると、裏長屋の一群があった。

道路に直接面さないスラム街の発生は、近世都市の大きな特色で、江戸においてその極に達した。

規模は間口九尺と二間(田舎間二間=十二尺)の二種あり、いわゆる落語にでてくる「九尺二間」の棟割長屋とはこのことである。

井戸と「こうか」(便所のこと)を共用し、三尺幅の路次下には下水が流れていた。

路次も中期には一方出入の袋小路が多くなり、そのため目黒の行人坂火事は大量の焼死者を出したという。

しかし路次裏には棟割長屋ばかりではなかった。小さいながらも二階屋もあった。

これは表通りと違って二階の庇先に「物干」をつくり、もっぱら屋上にあった京坂の人にめずらしがられた。

そして箱庭のごとき小庭には松を植え、黒板塀でかこった。「いきな黒塀、見越しの松」である(図2-35B、2-38参照)。 |

図2-38/江戸の裏長屋守貞漫稿-近世風俗志

|

5 参考文献・注

top

(1) 日本都市生活の源流――村山修一、関書院(昭二八)

平安京――村山修一で至文堂(昭二二)

寝殿造系庭園の立地的考察――森羅、奈良国立文化財研究所(昭三七)

京の街・その発生と展開――スペース・デザイン第六号――内藤昌、鹿島出版会(昭四〇)

(2) 名古屋市史――名古屋市役所(昭九)

(3) 板倉家系譜外伝

(4) この他喜田貞吉説「江戸の町割」歴史地理二九の五(大五)があるが「東京市史稿説」と大様は同じである。

(5) 東京市史稿には甲・乙・丙・丁戌・已の五例があるが、その代表的な甲を内藤昌が図化したもの。

(6) 古書に現われた建築平面の特殊なる記法――史蹟名勝天然記念物八の三――足立康(昭八)

(7) 古代以前の土地制度に関しては、諸先学の研究があり竹内理二・目付吉永・弥永貞二・谷岡武雄・津田左右吉・井上光貞・虎尾俊哉・曾我部静雄氏などの諸論があって、必ずしも定説はない。

これらに関しては、「上代の土地制度」――今宮 新、至文堂(昭三二)に要約してある。

(8) 6尺5寸間の発生に就いて――日本建築学会論文報告集第五七号――内藤昌(昭三二)

(9) 平安遺文による天仁三年・天治一年の二例、東大寺文書による久安六年以下文明一八年までの二六例、春日神社文書による文永二年以下嘉元二年までの六例、大乗院寺社雑事記長禄四年・文明一九年の二例など。

詳細は「間」の建築的研究――七尺間の性格に就いて――日本建築学会研究報告第四〇号――内藤昌(昭三二)参昭。

(10) 蔭涼軒日録長亨三年(一四八九)八月二十一日、観音殿(銀閣)席其広何程可然予之由、有御尋、愚日凡坐具三尺二三寸之物也、然常之六尺五寸間席……

(11) 京間・田舎間の別についてはすでに江戸時代中ごろより諸書(守貞漫稿・和漢三才図会など)に論ぜられているが、その発生を論じた最初の人は黒川杏村氏で、その随筆「碩鼠漫筆」に京間田舎間考として次のごとく論じている。

「屋敷地の歩数の定に、京間田舎間と云事は、古代よりの制とおもへど、いまだ其所出をしらず、且方六尺五寸を京間と袮ひ、方六尺を田舎間と袮ふも、何をもて割定けむものとも、さらに其所拠を志らず、さるを京師人藤為恭と云人の所蔵とて、書名もしられぬ葉子本の片葉を模写したる一紙を見るに、筆勢のおもふきなど、恐くは建武以来、応永以前にやとおぼしきものにて、これに拠て熟おもへば、方六尺五寸を京間といふこと、おろおろ稽へ知らるる由ありて、いひしらずおぼゆるまゝに、さらに又左に模写して、其おもひ得らるゝ由を委曲にいひ試みむとす」

248

藤為恭所蔵の本というのは洛陽地法と称するもので、そこに「田舎定」とのみあって、「京間」とも「田舎間」とも記していない。

これを京間の発生に結びつけるのはよいとしても、それを具体的に六・五尺間とするには推定の域をでないし、ましてやその発生年代を云々するのは不可能であると考える。

具体的に京間の発生を論じたのは、黒川説に着想をえた喜田貞古氏であった。

「京間田舎間を論じて曲尺と令尺との関係に及ぶ――歴史地理第二一巻六号~二二巻六号(大二)」に発表され、さらに「帝都――日本学術普及会(大四)」にも掲載されている。

それを要約すれば「平城京の一町四〇丈を六〇等分した一問の値は六・六六六……尺となる。

しかるに当時の尺度は和銅尺(唐尺・天平尺のこと)で、のちの曲尺の〇・九七五尺であるから、

6.666×0.975=6.5

として、ここに京間が発生した」という。

この説は数値的にはいかにも厳密であるが最近の平城京発掘調査によればで平城京の町割は道路の真々制によっておこなわれ、一町の大きさは必ずしも四〇丈ではなかった。

そしてその使用尺度は〇・九八七尺であることが報告されて、とても喜田説のごとくにならない。

平城京発掘調査報告書Ⅱ参照

一町四〇丈がとられたのは平安京からであるが、それでもそこに建てられた町屋の柱間は年中行事絵巻などより推定すれば、八尺前後であって(平安京の宅地割と町屋――建築史第二巻二号――関野克)、京間の発生を京の町割に求めることはできない。

喜川説以後藤田元存氏もその著「尺度綜考」(刀江書院、昭四)にほぼ同様の説をなしている。

異なるのは、使用尺度の相違でなくして、一町四〇丈の内側に周垣がくい込んでいるから、町内内法寸法は多少小さくなり、その分の余裕を見て三九丈を六〇等分して京間一問六・五尺としたという。

しかしこれとても特に二九丈である特別な理由は全くないのであって、喜田説同様京の町屋の建築的実状を全く無視している。

以上京間の発生に関する諸論の問題点は六・五尺という数値の符合にばかり主点があって、「間」の用語の建築における本質的理解を欠いていたところにある。

建築用語の問が測地用語になったのは中世以降のことであり、したがって京間の発生を京の町割に求められないのである。

(12) もちろん当初の畳は現存しないから、畳そのものの寸法を測定したわけではない。畳が敷かれた部屋の四周内法を実測し、それより畳寸法を逆算したわけである。

(13) 畳割――世界建築全集3日本Ⅲ近世――内藤昌、平凡社(昭三四)

(14) この建物の建立年次は棟札で確認できる。

(15) 豊臣秀吉の検地――日本歴史講座第六近世一 ――高柳光寿、岩波書店(昭一〇)

(16) 太閤検地論第H祁――宮川満、御茶の水書房(昭三一)

(17) 伊勢国渡辺文書――古事類苑政治部

(18) 長曾我部元親百箇条――群書類従武家部

(19) 田制考証・地利要方――近世地方経済史料――吉川弘文館(昭二三)

(20) 格地秘伝訂正御格式・出法歩尺精弁――近世社会経済史料

(21) 武田源左衛門検地秘書――近世地方経済史料

(22) 督農要略――同右

(23) 秘話独断――同右

(24) 田法雑話――同右

(25) 租税問答――同右

(26) 京間の用語が見られる例で、慶長より古い可能性のある史料としては『南方録』がある。

これは文禄二年(一五九二)南坊宗啓によって全七巻が完成したといわれている。

しかし周知のように偽書説も多く、今月確実にいえるのは貞享三年(一六八六)元禄三年(一六九〇)に九州博多の立花実山により書写筆録されたということだけである。

内容からして恐らく南坊宗啓が茶師千利休の見聞をまとめたと推されるところもあるが、全部をこれと同一視することはできない。

京間・田舎間についてもあとから朱書されている部分が多く、大半は江戸中ごろの常識から注釈したものであろう。

ただ京間の畳(京間そのものではないことに注意)を「大畳」といい、これに対して後世の田舎間的な「小畳」があったことは認められる。

250

(27) 石川県史――石川県(昭一五)

当三ケ村為夫役、従慶長六年以畳之表納来之旨、先御証文披見畢。

於向後彌可為其分。然者四百帳之事、京間之中継以可上之。

若無沙汰之輩於有之者可為曲者。猶石野讚岐守可申付者也。

(利常)

慶長十七年十二月ニト圧日 在判 沖付・不動島村・打越村きもいり百姓中

(28) 江戸幕府の権力構造――北島正元、岩波書店(昭三九)

(29) 明暦日記・柳営日次記――明暦三年二月一八日の条「江戸中、両町四百町、片町にて八百町、但道のり廿二里八町、三十六町一里にして間数にして四万八千間、六尺壱間にして銀一万貫目……」とあり、そして三月には正宝事録に町割規則として京間・田舎間を使用したことが記されている。

(30) 金城温古録によると名古屋市民一般に用いられた。

(31) 皇都午睡

「江戸は勿論五里七里脇の城下にても、畳一間と云は五尺八寸、半間は二尺九寸也、京摂の如く京間といひて六尺三寸の畳は曾つてなし、猶裏店は五尺間もあり」

(32) 日本の封建都市――豊田武、岩波書店(昭二七)

(32) 江戸城下町の成立過程――三浦俊明 日本歴史(昭三七-九)

(33) 江戸の市制――日本歴史――幸田成友、岩波書店(昭八)

(34) 江戸の自治制――後藤新平、二松堂書店(大一一)

(35) 御触書寛保集成

(36) 守貞漫稿――近世風俗志

top

****************************************

|