|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 付図一覧

六章 都市の構造

1 江戸の行政機構

top

徳川の家紋「葵(あおい)」は江戸の象徴であるが、それはまた幕府のシンボルでもあった(右図2-1)。

同様に幕府の行政機構も基本的に二重の性格をもっている。幕府自体は旗本・御家人をかかえ、ぼう大な天領をもった大名であるにもかかわらず、地方には独立的な政権をもたせた諸大名を配して、それらの統一政権として中央に君臨した。

いわゆる幕藩体制というのがこれである。

幕府の最高責任者(今日の政府関僚に相当する)は、大老・老中・若年寄である。

大老は恒職ではなく、主として酒井・井伊・堀田の三家に限られ、通常は老中と若年寄が幕政の中心的存在であった。

老中は定員が四〜五名で、月番をもって政務をとり、大老のない場合には、首席か総理大臣役をつとめている。

三奉行といわれる寺社奉行・町奉行・勘定奉行をはじめ多くの行政官を支配し、同時に大目付をかいして諸大名への監視をおこなっていた。

一方若年寄は、席順では老中の下にあって補佐役をつとめているが、実際には老中同様将軍に直属して、目付を支配し、旗本・御家人および江戸城中を管掌していた。

定員は五人、やはり月番制である。大老・老中・若年寄とも譜代大名の役で、合せて幕閣を組織していたわけである。

将軍おひざもととしての江戸の行政は、もちろん老中の支配下にあるわけであるが、直接には、寺社・町・勘定の三奉行(1)によりおこなわれた。

彼らは当時の最高裁判所ともいうべき評定所を主宰し、一般政務についても老中の諮問に答えた。

そして江戸は居住者の階層を類別して、次の三種の行政区が考えられていた。 |

図2-1/徳川の家紋「葵」 葵紋は京都の上下両賀茂社の葵祭に公卿や神人か葵の若葉を髪飾りにしたところから、賀茂社の章(しるし)となった。三河から伊豆にかけての地方はこの賀茂社が多く勧請され、本多・伊奈・島川・松平などの当地出身の武家は葵を家紋とした。徳川の遠祖親氏は三河に流浪し、松平氏に入り、その子信光は賀茂朝臣と称した。以来葵は徳川の家紋となる。 |

①武家地――大目付・目付により幕府の監視を受けるが、大名屋敷は租界地的特別区となっており、多くの家臣団が居住した。

もちろん将軍直属の旗本・御家人の居住区でもある。

②寺社地――寺社奉行の支配下にあって、居住者は寺社の宗教関係者を原則とする。

しかし時には門前町の発達により、その町人をも支配することもあった。

寺社奉行は譜代大名の役で、寺社関係の行政はもとより遠国の訴訟をもつかさどり、定員は四〜五名である。

③町人地――江戸町奉行の支配下にあって、居住者は商人・職人を主体とし、員外としてエタ・非人などかあった。

江戸町奉行は、旗本の役で、定員二名。御府内(江戸市中のこと)の訴訟・警察・駅伝・牢屋・養生所などを管掌した。

町奉行所は、数寄屋橋門内に「南」呉服橋門内に「北」がおかれ、月番制である。

町奉行の下にあって実際に市政にたずさわる者は町年寄である。

町年寄は、樽屋藤三衛門・奈良屋市右衛門・喜多村弥兵衛(後に彦右衛門となる)の三氏である。

前二者は徳川譜代の武士の末育て、遠州および三州の町々を支配していたが、家康と入府をともにした。

また最後の喜多村も二年おくれて遠州より呼び寄せられている。

町年寄は町奉行と市民の中間にあってその役をはたしたから、半官半民的性格か強く、彼らの居宅は「御役所」と称していた。

本町一丁目に奈良屋、二丁目に樽屋、三丁目に喜多村があって、屋敷地を拝領した。町年寄の下には名主がいる名主には江戸の開発者である場合「草創(くさわけ)名主」、慶長以前では「古町(こちょう)名主」、寺社門前から転化したときは「門前名主」といい、そして一般の「平名主」と区別されていた。

一町一名主支配ではなく、普通五〜八町ほどであるが、多い者は二十町もあり、また門前では四十ヵ所以上を管轄した。(2) |

以上が江戸の行政機構の大略であるか、この三住区別の支配系列は、あくまで原則である。

江戸市域が拡大してゆく過程では、勘定奉行支配代官が管轄する天領百姓地が町人地的であった。

支配系統が改められないかぎり、百姓地はいくら市街地化しても、寺社門前地と同様、町奉行の管理するところとはならない。

代官は普通十万石以上の大規模な行政区になると「郡代」といった。

関東の郡代は入国時に伊奈熊蔵があたり、以来寛政年間まで代々その子孫でつとめられていた。

寛政以降はその支配地が五人の代官により分轄されている。江戸周辺では、南西・西北・北東の三代官地があり、明治維新直後では東京とは別にそれぞれ品川県・大宮県(浦和県)・小菅県となっている。

2 都市デザイナー/普請方(ふしんかた)と作事方(さくじかた)

top

江戸の都市建設は、大規模な自然改造計画であった。

この遠大にして緻密な構想は「普請方」(土木担当)と「作事方」(建築担当)の技術陣により発案され、実行に移されたのである。

また作事方の副次組織として、十八世紀初には「小普請方(こぶしんがた)」が生まれる。

それら三局の長官である奉行は幕府の代表的行政官――寺社・町・勘定奉行の上三奉行に対し「下三奉行」といい、これらで建設行政が運営された。

以下その代表的技術者を紹介しよう。

〔普請方〕

鎌倉幕府の土木行政の機構は未だ明らかでないか、室町幕府においては、支配下に庭奉行をおいて、普請奉行が存在した。

徳川家では天正十三年(一五八五)鵜殿重長外二名が普請奉行となっているように、戦陣の設営や城郭の建設破却を役とする非常職であった。(3)

陣場奉行も普請奉行の一種と思われ、天正十八年(一五九〇)小田原の陣では、山本帯刀などがつとめている。

したがって土木技術に通じた武士がこの職掌にあたるのが一般的で、有名な加藤清正・藤堂高虎などはこの例である。

江戸の町割(まちわり=都市計画)も、作事方の木原吉次(作事方の項参照)・中井正清らの協力があって、普請奉行がおこなった。

初期の町奉行板倉勝重の指示をうけて、普請奉行は福島為基(ためもと)、地割奉行は田上盛重らが任命されている。

福島はもと今川義元の臣であったが、主君の没落で徳川の家臣となり、駿府などで普請奉行をつとめていた。(4)

また田上も板倉直属の武士であった。(5)

やがて江戸の都市建設が本格化して、工事量が多くなると、各現場単位に普請奉行が任命され、工事主任となっていた。

したがってそれらを統轄する役職が必要になるわけで、総普請奉行が生まれる。

元和ころより使番の兼役であったが、寛永九年(一六三二)総普請奉行六名が置かれ、承応元年(一六五二)永井直元・城朝茂が補任し、以来恒職となる。(6)

江戸の都市建設が一段落すると総の字はとられ普請奉行のみとなるが、宝永七年(一七一〇)二千石の高役となり、町奉行・勘定奉行へ出世する行政官の重要ポストで、かつてもっていた技術的役割はその下役に移譲される。

下役には、普請下奉行(当初は道方下奉行)・改役・同仮役・同心・同心肝煎・地割棟梁などかある。

建設期をすぎた江戸の町割は、町奉行支配の地割役があり、作事方大工頭木原氏の一族、木原勘右衛門が管掌した。

宝永七年(一七一〇)与右衛門の代に過ちがあって、翌正徳元年(一七一一)町年寄樽氏の一族三右衛門にかわり、実際の地割役には普請奉行の指令により作事方の役人が出向していた。

のち天明二年(一七八二)普請方の所属となったのが地割棟梁である。

こうした普請方の職役は、年二回の郭内巡察をおこない、営繕の状態をあらためることが主である。

また市中の道路・宅地・上下水道などを管理し、都市行政ととくに深いつながりをもっていた。

〔作事方〕

作事方の濫觴(らんしょう=はじまり)は鎌倉幕府であって、以来、建築の造営をつかさどる臨時職として室町幕府にも存在した。

そして戦国大名のもとでは、普請方とともに戦陣設営とくに城郭建築の設計という重要な役割をはたしている。

徳川家の作事方は、穂積氏一統の鈴木氏が代々担当した。

初代は吉勝といったが、家康につかえたのは二代吉頼からで、その時期は永禄(一五六〇)ごろと推定される。

家康が永禄十二年(一五六九)今川氏にかわって大井川以西の遠江一円を支配し、元亀元年(一五七〇)浜松城へ移るか、この城を設計したのが、三代吉次であった。

のち普請方の惣(総)奉行をつとめ、木原郷を領したので、姓を「鈴木」から「木原」に改めている。(7)

吉次は普請方の総奉行をつとめ、家康に従い幾多の戦陣設営にあたった。

その時、作事方の名称があったかは明らかでないか、実質的には作事方として次の組織があった。

| トップ |

|

管理者

|

御被官(大工)

材木奉行

繩竹奉行

残り物奉行

破損小細工奉行

其外品々小奉行 |

左記の定員、二十人 |

勘定役十六人

同心小頭共七四人

大鋸頭

鍛冶頭

左官頭

|

天正十八年関東入国の時には、吉次は大手門前に常普請小屋を造り、その子重次とともに市中の町割および諸建築の計画にあたった。

慶長十二年(一六〇七)の江戸城本丸の工事などその代表的なものである。

しかしながら、関が原役を前後して天下の趨勢が豊臣氏から徳川氏に移ると、全国各地から優秀な建築家が江戸の徳川家のもとに集まってきた。

その典型的なのが法隆寺在住の中井正清であるか、それらは木原氏を中心に幕府作事方の組織へ総合されていく。

それらの系統を分けると、次の三つの建築家集団があった。

① 木原方(きはらかた=譜代の建築家集団)このグループは徳川譜代であるだけに、江戸および関東一帯にあって、作事方の母体となる。

初期の江戸城建設に主役をなした木原重次(四代)は慶長七年(一六○二)、その父三代吉次は同十五年、そして五代家次は同十七年とあい次いでなくなり、このとき六代義久はわずかに四歳であった。

そこで親戚の鈴木遠江守長次に助けられ、木原―鈴木の系統をもって作事方を主掌した。

両家は寛永九年(一六三二)作事方職制が幕府で定まると、大工頭(江戸)となる。

この配下には、三州六人衆と呼ばれる片山三七郎・杉山五左衛門・鈴木三左衛門・谷田又兵衛・増田清蔵・内藤甚右衛門がいた。

その先祖は木原氏の下に御被官をつとめ、以来関東にあっても、池上本門寺五重塔(慶長十三年=一六○八・片山・内藤)(図2-2参照)、神田明神(元和三年=一六一七・片山・内藤)、鹿島神宮拝殿(元和五年=一六一九・内藤)、東照宮中神庫(一六一九・谷田・片山)……と多くの工事をその一門で担当した。

とくに初期の活躍が目立っている。 |

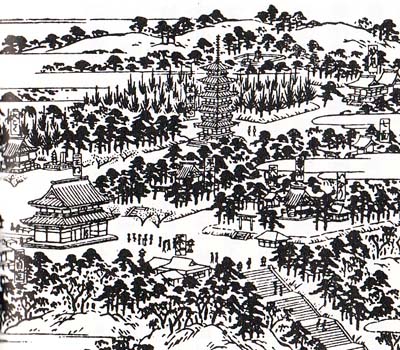

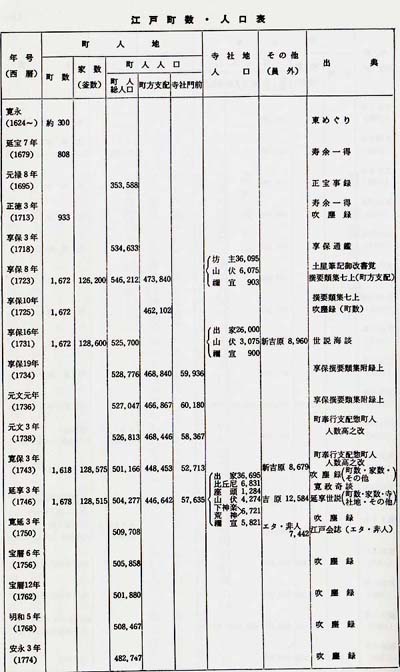

図2-2/池上本門寺五重塔(慶長13年=1608)江戸名所図絵部分

棟梁は、木原方の片山仁兵衛・内藤太兵衛・内藤忠左衛門である。

譜代建築家の作品

|

② 中井方(なかいかた=上方の建築家集団) 中井氏の家祖は巨勢正範といい、大和国万歳城主備前守則満の家臣であった(8)。

天文七年(一五三八)筒井順昭との合戦で討死し、その子正吉・正利両人は法隆寺西里村の工匠中村家にあずけられている。

そこで筒井家をはばかって中井と改姓し、正吉の子正清および正利の子利次は大工として伏見で家康につかえ、関が原・大坂、両度の役に加わり戦陣設営に大きな功績を残した。

難攻不落の城として秀吉が築いた大坂城攻撃においては、「六本鑓の衆」(9)の一人として家康に宿直し、中井の主家中村とともに城中に隠密してその絵図を作成(10)、城下の堀を木材・畳などで埋めることを建策したという(11)。

また慶長十三年(一六○八)京都御所を造営検分中駿府城が焼失したときには、僅か二日で家康の下にはせ参じ、大いに喜ばせたりもする。

木原のごとく徳川譜代の大工ではないか、大規模な城塞を築き、戦国時代にふさわしい機動性にとむ才智あふれた建築家として、正清はとくに家康個人に重用された。

正清が天正十六年(一五八八)十四歳で家康に登用されて以来、家康に関係した大建築はほとんど彼によって設計されている。

伏見城(慶長六年=一六〇一)、二条城(慶長八年=一六〇三)、駿府城(慶長十三年=一六〇八)、新上東門院御所(慶長十六年=一六一一)、内裏(慶長十七年=一六一二)、京大仏殿(慶長十七年)、名古屋城天守(慶長十七年)(右図2-3参照)……などある。 |

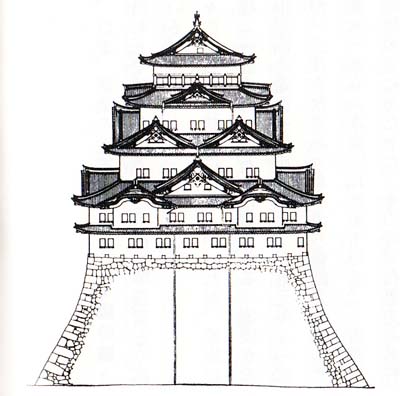

図2-3/名古屋城天守(慶長十七年=一六一二)

作事奉行は小堀遠江守、建築の設計は中井大和守正清である。

上方建築家の代表的作品。伝統的手法を駆使して

城とは居えないほど整然とした優美な建築である。

粗野ではあるか、ダイナミックな姫路城と好対照をなす。

|

こうして主として正清は上方で多くの仕事をしていたので、江戸に来だのは、幕府地としての後期建設がはじまった慶長十一年ごろであった。

江戸は譜代の建築家木原一統の本拠である。

ここで彼が仕事かできたのは、やはり古代以来すぐれた建築技術をもっていた法隆寺大工の伝統あってのことであろう。

木原とともに江戸城の縄張(設計のこと)はもとより、町割をおこなっている。

このあと京都知恩院・江戸増上寺・久能山東照宮そして日光東照宮(元和二年=一六一六)とまさに超人的な活躍をしている。

元和五年(一六一九)近江水口で病死するが、中井家は以来江戸全期を通じ上方建築家の総元締として、東の大工頭木原に対し、京都大工頭となっている。

中井家配下の棟梁には、中世以来室町幕府の御大工の家柄として、池上・弁慶・矢倉の三家がある(12)。

彼らは誇り高き京の建築家として、戦国大名に参ずることは比較的おそいが、弁慶は天正(13)、矢倉・池上は慶長ごろ、中井とともに徳川にしたがって戦陣に加わっている。

中井支配の棟梁にはこの他、中井の出身地法隆寺在の大工があった(14)。

多聞・金剛・辻・中村(中井の主家)の四姓である。

彼らは優秀な建築技術をもっていたため、戦国時代には多くの大名に求められたと推測される。

中村は大坂城の設計者であったが、のち中井にすすめられたのか大坂の役には徳川方につき、大坂城内図を作製した。

そのため大坂方の夜襲にあい、法隆寺在所より紀州の浅野家へ逃れている(15)。

池上などの京三家にせよ、中村らの法隆寺四家にせよ、彼らはもともと中井家以上の家柄である。

それが中井の配下にあったのはもちろん正清がとくにすぐれた才智をもっていたためであろうが、それ以上に家康個人の重用によるためと考えられる。

③ 甲良(こうら)・平内(へいのうち)・鶴(つる)(地方の新鋭建築家集団)この三家が徳川家の作事に関係するのは、もっともおそく、いわゆる外様的立場にある。

まず甲良家は近江国甲良庄の出身である。

始祖は佐々木三郎左衛門尉光広で、建仁寺工匠として技術をみがき、丹羽長秀の建築家であったという(16)。

一族の設計になる油日神社楼門(永禄九年=一五六六)は現存しており(17)、その子甲良宗広は慶長元年(一五九六)伏見で家康につかえた。しかし中井のごとく戦陣に参加はせず、左甚五郎と並び称されるほどに彫物が上手で(18)、もっぱら社寺建築の設計にあたっていた。近衛関白信尹邸の門・吉田神社などを建設し、やがて慶長九年(一六○四)江戸に下リ、翌十年に中井正清の増上寺造営に参加、山門の棟梁になった。(右図2-4参照)

この他山王社や寛永のはじめ諸大名の将軍御成の殿舎を設計し、その彫物の華麗さが有名になっていた。

そして寛永十三年日光東照宮の大改造にあたり、十六年には上野寛永寺五重塔も設計している(19)。 |

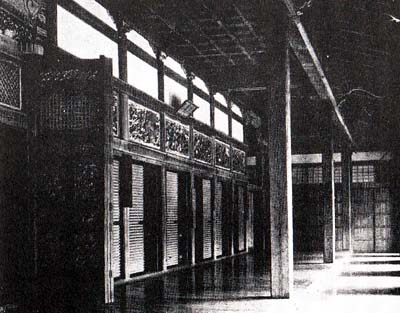

図2-4/芝増上寺山門(慶長十年=一六〇五)

棟梁は新鋭建築家の代表甲良宗広、

禅宗様を得意とする建仁寺派の初期の作品。

いまだ日光東照宮ほどの創意に欠けるか、知恩院、

南禅寺山門と並び袮される壮大な建築を全面赤色の丹塗として、

いわゆる東照宮的様式の前駆をみる。

ただし現存建築は、元和八年(一六二二)再建されたもの。

|

次に平内家は紀州の出身である。

はじめは豊臣家の大工として活躍し、始祖為吉は天正十七年(一五八九)造営なった方広寺大仏毆、翌十八年聚楽第大広間前の梁間二丈一尺におよぶ大門を建て、秀吉から米百石を頂戴している(20)。

為吉の子吉政は豊国廟を慶長四年(一五九九)に関係し、また現存する和歌浦天満宮(慶長十一年=一六○六)も彼の作品である。

豊臣家の建築設計にあたっていたため、徳川家の工事にしたがうのは寛永に入ってからで、普通吉政の子正信を初代とする。

最後に鶴家であるか、これも紀州根来(ねごろ)の工匠である。

初代正昭は、時の紀州の大名浅野家の建築家として戦陣に加わり(21)、やがて伏見で伊達政宗の知遇をえて仙台にいたり、慶長年間には大崎八幡・瑞巌寺(図2-5参照)などの建築の彫物をなしている。

あまりに彫物が巧みなので、左甚五郎にされているときもある。

したがって徳川家に関係するのは、はやくとも元和以降のことである。 |

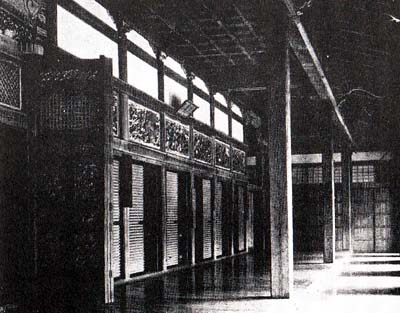

図2-5/松島瑞巌寺本堂(慶長十四年=一六〇九)

棟梁は城州(京都の大工梅村彦右衛門であるが、内部の彫物は

左甚五郎に比せられた鶴刑部左衛門(正昭)である。

豪壮華麗な桃山様式は彼らによって演出された。

|

これら三家に共通してみられる特色は、地方出身であって最初から徳川家につかえた棟梁ではないことと、彫物がきわめて巧みな点てある。

すなわち外様的であり、腕一本で一時は京で伝統ある多くの建築家と、その技を競ったのである。

しかしそこはすでに家康に重用された中井家一門の独り舞台であり、やがて江戸に下って木原方の支配に属したわけである。

木原家は譜代とはいえ、出身地からして上方の伝統ある中井方の技術には対抗できなかったであろう。

彫物が建築に多用される桃山期の時代風潮にむかえられ、木原方が中井方に対抗するために甲良・平内・鶴の三家を登用したものと思われる。

さて、寛永九年(一六三二)幕府の諸制が整備されるとともに作事方の職制も恒職化する。

行政官たる作事奉行の下に、建築技術者の最高位に江戸では木原家が、上方では中井家が「大工頭」となる。

①の木原方は、すでに三州六人衆の大工がいたが、これを「御被官大工」として設計したものを監理するというなかば行政官化し、技術者としては大工頭と一般町方の大工棟梁の間に「大棟梁」という変則的な職制を設けて、③の甲良・平内・鶴家にその地位をあたえた。

のち加えて大棟梁は、寛文三年(一六六三)二条城修理に功あった辻内家、天明二年(一七八二)に石丸家が町方棟梁から登用される。

②の中井方は正清の死とともに江戸からは区別され、近畿五ヵ国のみの建設にあたり、京三家と法隆寺四家の他に在来の諸棟梁を加えて二十組が組織される。

以上の技術陣を母体に作事方は成立したが、この他仮役・勘定役・畳奉行・小細工奉行・植木奉行などがあった。

〔小普請(こぶしん)方〕

しかしながら武士の平和時の役職として、「小普請方」なる組織が生まれる。

旗本・御家人のうち、家禄三平石以下の者で役職につかない人は、小普請入りといって、城や建物の破損箇所を小修理することが考えられたのである。

はじめは百石以上の武士に百石ごとに二〜三人の中間(ちゅうげん)を人夫に出させ、五百石になると人夫の監督として杖突(つえつき)が置かれた。

慶安ごろには人夫は代理でもよくなり、やがて延宝三年(一六七五)から人夫賃を出す制度に変った。

こうして上納された金で、幕府の建設工事がおこなわれることとなり、貞享二年(一六八五)小普請奉行組頭を中心に小普請方が設置される。

組頭は元禄十四年(一七〇一)小普請奉行となり、技術者は作事方より出向した。

それも享保十年(一七二五)には専属の大工棟梁か定められ、町方より、村松淡路・柏木土佐・柏木周防・溝口備中・大谷出雲・依田伊予・小林阿波か登用される。のち加賀の江戸づめ大工清水豊吉が加えられ八人となる。

別に桶棟梁鈴木、大鋸棟梁南川、石方棟梁三津木も登用される(22)。

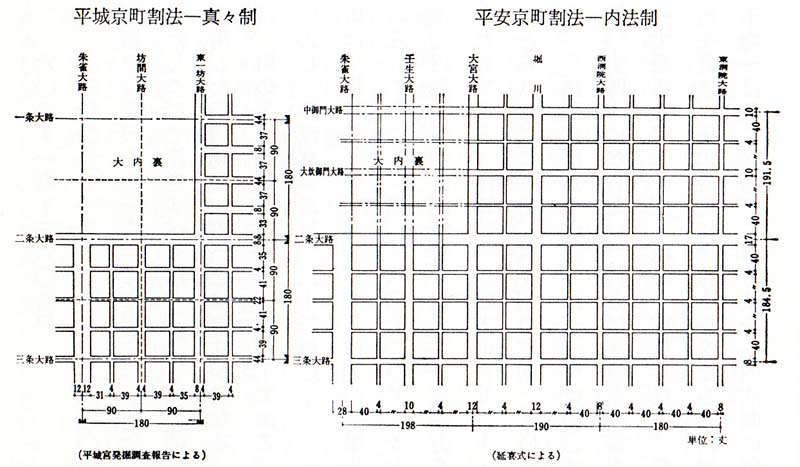

3 構成の原典−平安京(図2-6参照)

top

近世都市としての江戸は、たんなる封建領主――大名――の城下町であるばかりでなく、幕藩体制下全国統合の中心地でなければならない。

それにはいくら五重の天守がその偉容を誇っても、大坂であり名古屋でしかありえず、十分とはいえないのである。

江戸が他の城下町と本質的に異なるのは、規模が大坂の二倍、名古屋の三倍であるだけではなく、その構成に特色があるためである。

家康が関東に入国したころの城郭の構成は、中世の山(やま)城にかわって、近世の平山(ひらやま)城になっていた。

山上に要塞を築く軍事的価値よりも、都市住民に封建領主としての権力を誇示する政治的価値が、城の新しい機能として求められていた。

したがって近世城下町の構成手法の原典は、律令国家の政治都市、京都にあって、山城を中核とする中世城下町とは、本質的な差異があった。

周知のようにわが国の都制は、中国、とりわけ洛陽長安の形式によっていた。

大化の改新の詔に「始めて京師を修め、京には坊を置く」とあるように、難波京以来、大津京、藤原京をへて、平城京においてわが国の都制はほぼ定まっていた。

そして平安京は、平城京の設計技術を原則的に踏襲しながらも、細部においてさらに改良したものであった。

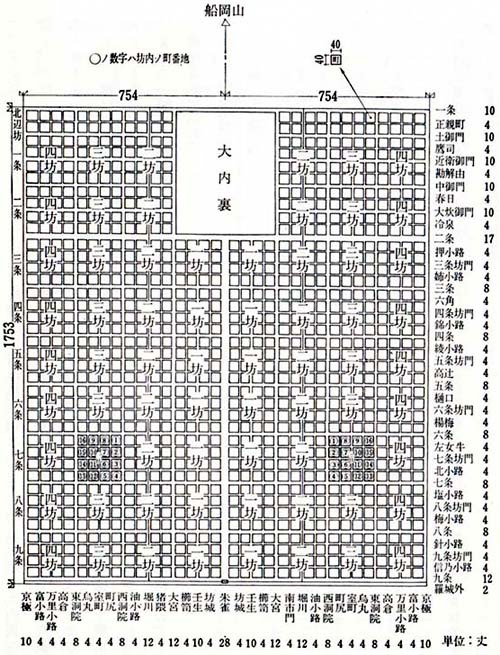

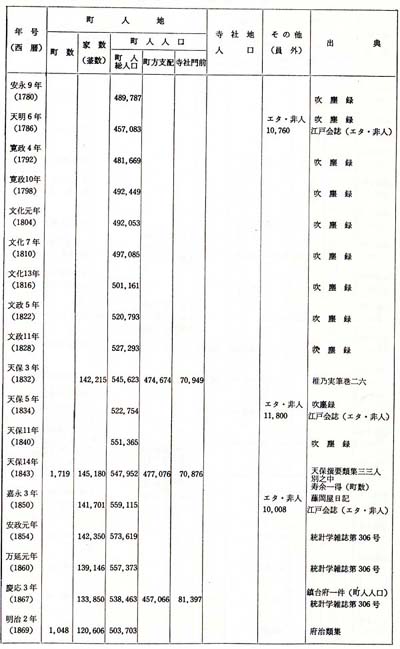

延暦十二年(七九三)、当時の計画学である「陰陽(おんよう)学」にてらし合せて、平安京の都市デザイナー――造京使――が決めた山背(城)国宇太野の地勢は、「四神相応の地」であった。 |

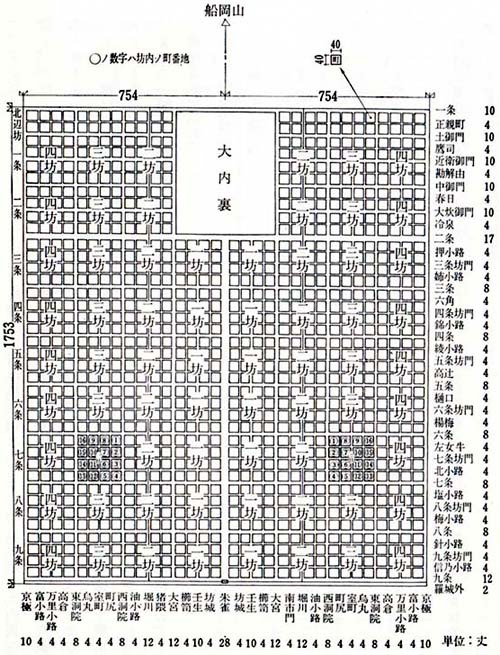

図2-6/平安京都市構成図――延喜式による。

|

「四神相応」とは、東に流れあって青竜、南に沢畔あって朱雀、西に道があって白虎、そして北に山あり玄武といい、この四神にかなうことを称している。

実際平安京が計画された地形は、東北に高く、南西にゆるやかに傾斜し、造京予定地全体の高低差は四〇m内外であった。

そして北方には船岡山(海抜一二〇mほど)があり玄武、東に鴨川があり青竜、南に巨椋湖(おぐらこ=現在は干拓されて農地となっている)があり朱雀、西に山陰・山陽さらには大和へ通ずる大道があって白虎となりえたのである。

船岡山南の台地は、それまで帰化人、秦川勝(京都盆地の開発者の一人)の屋敷があったが、ここを新京の大内裏として、平安京は計画された。

すなわち、船岡山の南中線を軸として、北の最奥部に大内裏を置き、それより朱雀大路を引いて、左右(東西)に一坊〜四坊をとり、南北に一条〜九条の大路を定めて、いわゆる条坊制の都市計画をなしたのである。

一坊は四つの「保」よりなり、一保は四町よりなる。その一町が四十丈四方で、都市構成の基準寸法単位―都市モデュールーであった。

いまこの一町(40丈=121.21m)をaとすれば、都市を区切る道路は次表のごとく規格されていた。

| 表 平安京の道路幅 |

| 路の種類 |

路幅 |

朱雀大路

二条大路

大宮大路

九条大路

京極大路

一条大路

その他の大路

小路 |

0.7a=28丈(=84.85m)

0.4a+α=17丈(=51.52m)

0.3a=12丈(36.36m)

0.3a=12丈(36.36m)

0.25a=10丈(20.30m)

0.25a=10丈(20.30m)

0.2a=8丈(24.24m)

0.1a=4丈(12.12m) |

これは延喜式に明らかにされているところで、平安京の都市空間はすべて一町=aなるモデュール(Module)によって構成されていたわけである。

この構成は平安京ではじめて完成された技術で、それ以前には永い検討の歴史があった。

わが国の尺寸制には、大和朝廷が定めたものとして、尺・歩・町・里の「条里制」がある。

「歩」は元来人間の歩幅二歩を基準にしたものであるが、他単位との関係において、大化改新(六四五)と和銅六年(七一三)の二度にわたって変化があった。

〔大化改新の制〕

高麗(こま)一尺=一・一八四現尺(23)

五高麗尺=一歩

六〇歩=一町=三〇〇高麗尺

∴三〇〇歩=一里=五町=一、五〇〇高麗尺

〔和銅六年の制〕

唐尺(天平尺) 一尺=〇・九八七現尺(24)

六唐尺=一歩

六〇歩=一町=三六〇唐尺

∴三〇〇歩=一里=五町=一、八〇〇唐尺

高麗尺は唐尺の約一・二倍にあたる。

したがって両時の制は実質的に変化ないわけである。

しかしここで注意すべきは、「町」 の用法である。

上記の条里制の「町」は、京の町割に使用した条坊制の「町」とは意味が異なる。

いま説明の便宜上条里制の「町」を町とすれば、町の字は扁(へん=左)が田であり、旁(ぼう=右)が丁(てい)である。

丁は十干の第四拉にあたり、「さかんなり、つよし」の源意があり、二十二歳以上の壮年を意味する。

したがってそれに田が加わった町は、壮年男子一人が耕作する田地の基準単位であったと考えられる。

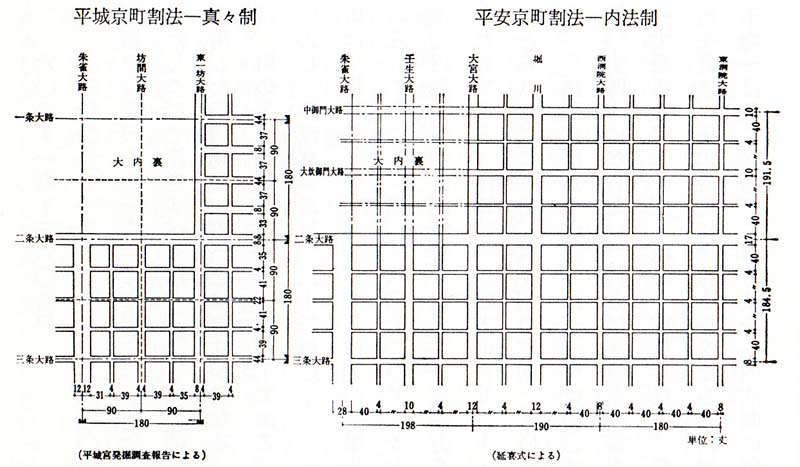

平城京では条里制の五町すなわち一里(一八〇丈)のグリット・プランにより都市計画の基準線がひかれ、その内部を縦横に四等分すなわち一里四方を十六等分して、その一区分を条坊制の一町としたのである。

道路は一里四方のグリッド・プランの基準線を真にして、路幅分だけ左右にとられた。

これを「真々制の町割」という。ここで問題になるのは、路幅の種類である。

小路四丈ばかりのときは、一町は四〇丈四方になるが、大路が入ると一町は必ずしも四〇丈四方にならない。

例えば平城京朱雀大路辺の一町は、下図2-7のごとく南北方向四一丈東西方向三一丈と極めて細長くなる。

|

図2-7/平城・平安両京の町割法比較

|

この真々制の町割とは逆に、まず四〇丈四方の町を置き、その外側に大路小路を配していけば、平城京の町割のごとく一町内の実面積の不均一はなくなる。

この方法を「内法(うちのり)制の町割」という。内法制の町割は、平安京で実施されたのである。

かくして平安京は、自然の地勢に「四神相応の地」を求め、「内法制の町割」で整然と計画された。

古代人が理想とした唐の都制には規模にして遠くおよばないが、「内法制」という計画技術の緻密度においてすぐれていた。

この平安京の都市計画技術は、政治都市化した近世城下町の原典となって再現する。

家康入国当初の江戸における都市構成の理念もまた平安京を原典とした。(25)

4 構成の実際

top

江戸が建設される過程については、すでに第一編第三章で紹介した。

建設の過程で問題となるのは、慶長八年(一六〇三)江戸を幕府地と定める時点を境とする前後の変化である。

いまそれを前期・後期とすれば、前期は徳川一国の城下町建設期であり、後期は全国統合の地としての城下町建設期である。

前期の都市構成は、政治性を重視せざるをえない近世城下町へ、前述した平安京の構成理念を忠実に反影することからはじまった。

江戸の最終的な都市構成の骨子は無限に発展できる右渦巻の形式をもっているが、前期はその中の一部――図2-8(右下)で城より東方の破線部分――であった。

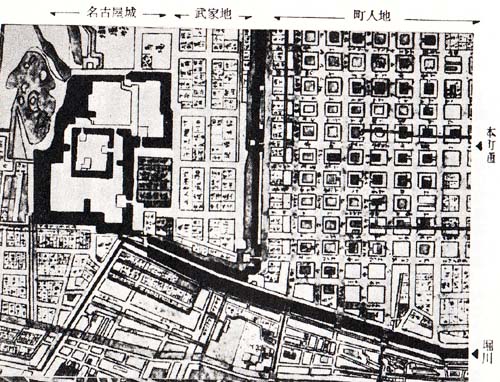

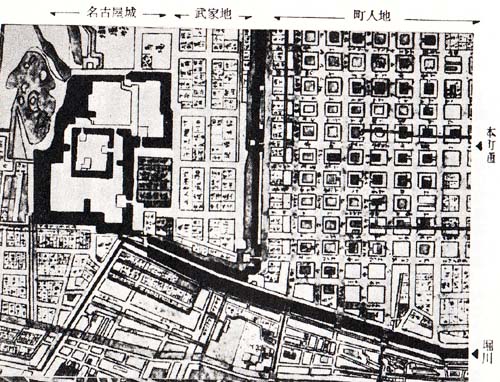

この部分に関しては、すでに建設されていた秀吉の大坂、ないしは後、家康が建設したのちの名古屋と全くといっていいほど類似したものであり、桃山期の共通した都市構成理念の存在を察知できる(右図2-9参照)。 |

上=天明以前名古屋図部分

下=武州豊嶋郡江戸庄図部分

図2-9/江戸と名古屋の城下町の町割法比較

大手門と本町通を軸とした城下町の構成は、江戸とても例外ではなかった。

江戸と名古屋の構成は全くといっていいほど一致している。

しかしそれは幕府地となる以前のことで、やがて右渦線状に発展していく。

|

| 「凡此江戸城、天下の城の格に叶ひ、其土地は四神相応に相叶えり、先ヅ前は地面打開き、商売の便り能き下町之賑ひは、前朱雀に習ひ、人の群り集る常盤橋、又竜の口の落口潔よきは、左青竜の流れを表し、往遷の通路は、品川まで打続き、右白虎を表して虎門あり、うしろは山の手に続き、玄武の勢ひ有」 |

これは「柳営秘鑑」の一節であるが、「落穂集追加」にも同様の内容を伝えており、前期の江戸に平安京の都市構成理念が存在したことは否定できない。

この記録によって実際の状態を確めて見ると、玄武−朱雀の南北軸は約百十一度西にふれている。

当時日比谷入江か大きく城下西南方にせまっていたし、平川の流路が江戸城の北方から東方に廻っていたことも考え合せれば、城正面の大手軸が平安京のごとく南中しないのはやかをえないであろう。

さらにその原因について想像をたくましくすれば、「四神相応」の理念で設計した平安京は西方がさびれ、鴨川をこして東方に繁栄したことも家康および計画当事者の頭中にあったのかもしれない。

とにかく大手門から常盤橋の軸を、平安京の朱雀大路に比定すれば、平川は鴨川に、入国早々工事した道三堀は西堀川に相応する。

かくして武蔵野の麹町台地は玄武に、平川は青竜に、諸国の物産を海路集散する江戸湾は朱雀に、京へ通ずる東海道は白虎となり、建設前期江戸城下町の構成の基準は明らかとなる。

なお後のことではあるか、京の「鬼門」比叡山延暦寺にならい、上野に東叡山寛永寺をおいたことも、この際参考になろう。

|

しかしながら、慶長八年(一六○三)江戸は幕府地として、規模拡大の必要にせまられ、今までの計画は変更せざるをえなくなる。

これから江戸は天下一の大都市として、他にあまり類をみない右渦巻状の構成をもつのである。

家康は征夷大将軍の宣下をうけた直後から、未曾有の大土木工事をはじめた。

これによって前期計画の南方限界であった日比谷入江は埋めたてられ、東北方限界であった平川は、神田山を疏通して神田川につなぐことにより江戸城の外堀となる。

この後期工事が一応の完成を示した明暦大火直前を時点として、今日の東京の性格を原則的に規定した江戸の構成基準を考察してみれば次のごとくなる(右図2-8参照)。

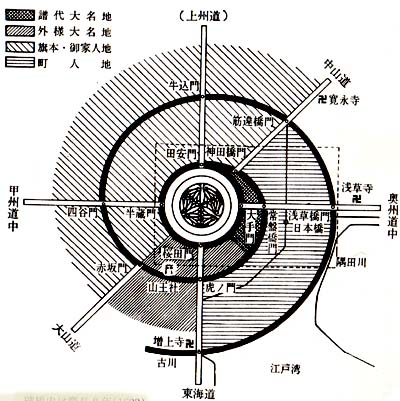

① 江戸城を中核として、この城を防備する堀は右渦線状に生成していくが、この過程で分節となっているのか「見附」である。

見附とは見張所のことで、堀に城門を架構した軍事施設であるが、かならず交通の要衝におかれた。

俗に三十六見附というか、それはたんに多数であることを示す呼称で、詳細にかぞえれば九十二門実際にはあった。

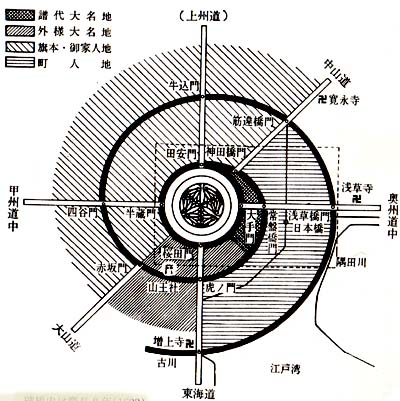

その中でも重要な地点と目されたのは、江戸五口すなわち東海道・甲州道・中山道・奥州道・上州道(これだけはのちに中山道に含められた)の見附であり、すでにあった中世以来の街道を江戸城の中核に集約せしめ、堀の渦線に結びつけている。 |

図2-8/江戸都市構成図

|

したがって江戸の都市構成の骨格は、水上路である渦線状の堀と、城の中核より放射状にのびる陸上路とで綾なしていたことになる。

② 中核部は五重の天守を中心点として、将軍家およびその親族で固められた。

将軍の居館である本丸(二之丸・三之丸を含む)、将軍の隠居(ときには嗣子)の邸宅としての西丸、そして御三家――尾張・紀伊・水戸――の屋敷がここに置かれた(ただし御三家は明暦大火後城外に移転)。

③ 中核の北方田安門・雉子橋付近より発する右渦線の最初の一巻は、江戸城を防備し、幕政をつかさどる武士の住居地――武家地――で占められる。

武家には将軍直属の旗本・御家人と、参勤交代によって江戸につめる大名およびその家臣(将軍にとって陪臣)の二群があるが、大名はさらに関が原以前より徳川家につかえた譜代と、以後にしたがった外様に分けられる。

④ 譜代大名は、江戸城の正門大手門前一帯に屋敷をもち、ここは通称大名小路といわれた。

中でも幕政の中枢機関である老中・若年寄などの閣僚クラスの官邸として、本丸大手・西丸大手の両門に近い「西丸下」があたえられていた。

松平諸家などがその例である。

⑤ 大名小路の右渦巻の延長上には、日比谷門に区切られて、外様大名の屋敷を置いた。

日比谷・桜田・霞ヶ関付近一帯で、大体溜池あたりまでつづく。毛利・鍋島・島津・上杉・黒田・浅野・加藤などがここに屋敷を構えていた。

⑥ 山下門・幸橋・虎ノ門・溜池と続いた外様大名地帯の堀をさらに右巻きに延長して、赤坂門・喰違門・四谷門・市ヶ谷門・牛込門・小石川門・筋違門とつづく一帯は、旗本の住居地である。

伊達政宗は二代将軍秀忠の囲碁相手となったとき、囲碁にかこつけて江戸城の弱点として本郷方面を指摘したという逸話があるように、城の中核の西方から北方にかけては麹町台地があって川が少なく、自然の地形だけでは防備が十分とはいえなかった。

そこで堀を開き、将軍直属の旗本を多量に配して、周到な防衛計画をたてていた。

⑦ 牛込門・筋違門で武家地が中核部を渦巻状に一周するわけであるが、さらにその先は外郭堀として浅草門をへて隅田川にいたる。

その後は隅田川が堀の代りになり、またその先は江戸湾に入る。

この内側は既述したごとく前期計画の外延部にあたり、武家地の消費生活をささえる町人地があった。

南に東海道・東に奥州道・東北に中山道と、日本橋を中心に「通町」で結んで市中第一の繁華街となる。

そして通町に直交しながらも江戸城中核部に放射状に集まる堀を造る。

かくして陸路・海路をとって全国の物産がここに集積できたのである。

⑧ 江戸城の外郭には、南に外様大名、南西から北東にかけて旗本・御家人、北東から南にかけて町人と主要住区が定められたのであるが、その外堀周辺とくに街道筋においては寺社が配されている。

東海道の増上寺、大山道の山王社、中山道の寛永寺、奥州道の浅草寺などこの例で、門前町の発展にともない、江戸中期以後スプロールの要因ともなった。

以上の右渦巻状の都市構成は、近世城下町としては全くの異例である。

しかし他に類がないわけではない。

天下の名城といわれる姫路・熊本城それに仙台城など渦巻状をとっているが、ただ城郭部分のみで、江戸のごとく市街地までおよんでいない。

姫路・熊本・仙台は軍事力を主眼にした、どちらかといえば中世的な山城に近い平山城の系統に属するものであって、政治性・経済性を重視した近世城下町−大坂・名古屋でみられる常識からすれば、江戸はやはり異例である。

では、大坂・名古屋のように、もし江戸が当時の都市計画の常法にしたがっていたらどうなったであろうか。

多くの武家地をかかえた江戸は、町人地と大きく二分されていたに違いない。

広大な武家地をもちながらも、町人地が中核に近接しえたのは、渦巻状の都市構成の結果に他ならない。

町人の経済活動を武家の消費生活に結びつけ、よく近世都市としての機能を果たしていたわけである。

その意味で江戸の都市計画は、異例ではあるが、全国統合の地として、まことに理にかなった方法といわざるをえない。

5 御府内(ごふない=市域)の規定

top

武家地・寺社地・町人地の三住区が総合されて、いわゆる御府内と称せられた江戸の市域が形成されるのであるが、その範囲はどの程度のものであったろうか。

幕藩体制下ではその支配機構を「士・農・工・商」の階級区分によっていたから、江戸一帯は武家地・寺社地・町人地それに百姓地が錯綜して、現在のように単一な行政区を規定することはできない。

町奉行の支配範囲だけは明確になるが、江戸の大半を占める武家地は諸大名に与えられて租界地的特別区になっているし、寺社地も寺社奉行の管轄が全国にわたっているので、江戸としての行政区域を明確にすることは不可能に近いのである。

しかしながら、十八世紀以降火災をはじめとする多くの都市問題か発生したため、幕府は市域規定の必要にしばしばせまられていた。

明暦大火後、幕府の江戸実測図作製(寛文十年=一六七〇)にあたって、五枚の地図ができているが、そのうち四枚は「江戸外絵図」となっている。

残り一枚の江戸図の示す範囲か当時の幕府の考える正式の江戸市域とみれば、それは江戸城外郭内であって、現在の千代田区と中央区という極めて小域であった。

外絵図の部分の方がはるかに大きいことからして、当時幕府の伝統的な市域規定の考え方は、現状からは遠くかけはなれていたわけである。

その後正徳三年(一七一三)、深川・本所・浅草・小石川・牛込・市ヶ谷・四谷・赤坂・麻布の二五九町が、町並地といって貢租関係は代官支配の百姓地としてあつかい、行政上は町奉行支配下となった。

これにより町数は九三三に達した。

そして町人地として正式にあつかわれたのは享保四年(一七一九)のことである。

延享三年(一七四六)には、寺社門前町も町奉行支配にかわり、町数は一、六七八となり、ここに江戸の市域は一応の限界をみた。

概括して四里(一五・七一キロ)四方というのはこれである。

しかし幕府は正式に御府内を規定したわけではなく、俗に「かねやす(本郷三丁目)までは江戸のうち」というごとく、きわめてあいまいな態度をとっていた。

そして遂に文政元年(一八一八)勘定奉行の建議により、御府内の範囲を決めることとなった。

そのとき次の五資料があげられている。(26)

① 明和二年(一七六五)御書付に「江戸内外之所、是迄と申儀、可引当御定も不相見候」とあり、以来寛政二年(一七九〇)老中松平定信は、およそ曲輪内四里四方を江戸の内と考えていた。

曲輪内とは東限は常盤橋・西限を半蔵門・南限を外桜田門・北限を神田橋とし、その外四里以内といっても、関所や船渡しがある場合は、たとえ村方でも府内としたのである。

当時関所(御番所)は金町(水戸街道)と小岩にあり、また船渡しは江戸川・荒川・多摩川にあった。

② 勘定・寺社・町三奉行の合議裁判所であった「評定所」の天明八年(一七八八)定書では、江戸払いとして、

東限――本所・深川 西限――四谷・板橋

南限――品川 北限――干住 |

を江戸の区域と考えていた。これは町奉行支配地(後記④)とほぽ一致する。

③ 俗に「塗高札場」として、変死者・迷子の掲示をする場所が芝口に設けられていた。

そこであつかう範囲は、

東限――木下川村・中川通り・八郎右衛門新田

西限――代々木村・上落合村・板橋

南限――品川より長峯六間茶屋町

北限――下板橋・王子・尾久川 |

とした。これも町奉行支配地④とほぽ一致する。

④ 町奉行支配地は一般に「町奉行支配場」といい、区域に先例があった。それは、

東限――本所・深川 西限――四谷大木戸・板橋

南限――品川 北限――千住 |

と極めて概念的なものであった。

しかしこの範囲は当時のもっとも常識的な、そして市民の実感にとむものであった。

明治時代の東京の行政区分もこれにしたがっている。

⑤ 一方寺社奉行支配においては、寺が堂宇を建築する時に「勧化」という寄付行為がおこなわれていた。

この勧化の認可を寺社奉行がする際の府内区分として

東限――砂村・亀戸・木下川・須田村

西限――代々木村・角筈村・戸塚村・上落合村

南限――上大崎村・南品川宿

北限――千住・尾久村・滝野川・板橋 |

と、④よりかなり広く、周辺の代官支配の百姓地が含まれている。

これは④の区分の如く実状にあうものではなかったが、東限は中川、西限は神田上水、南限は南品川を含む目黒川、北限は荒川と地理上の区分が明確である便利さがあった。

以上の吟味の結果、評定所は江戸周辺の地図を作製して、府内外の分界を朱引、その区分を明確にした。

それは⑤の寺社奉行勧化の境界であった。しかし幕府は正式にこの評定所の決定を採用したわけではなかったと思われる。

すなわち幕府で編集した江戸地誌「御府内備考」によれば、次の如く④の町奉行支配地とほぼ一致したものである。

東限――小梅村・本所町・猿江村・永代新田村・平野新田

西限――渋谷村・宮益町・千駄ヶ谷村・内藤新田・柏木村・大久保村

南限――下高輪町・白金台町・白金村・目黒村

北限――下高田村・雑司ヶ谷村・巣鴨村・染井村・駒込村・谷中村・坂本村・箕輪村・龍泉寺村・山谷町・橋場町・今戸町 |

都市計画担当官である普請奉行で作製された「御府内沿革図書」「同場末沿革図書」によっても上記④の区分である(27)。

しかし場末として⑤の区分が入っているから、④と⑤の差は本質的なものではなかったと考えられる。

結局狭義では④を、広義では⑤を、江戸の市域と考えるべきであろう。現在の千代田・中央・港・新宿・文京・台東・墨田・江東・渋谷・豊島・荒川の全区と、品川・目黒・北・板橋、各区の一部がこれに入るわけである。 明治二年(一八六九)の調査は、大体において狭義の江戸区域内でおこなわれたが、その面積を示せば次表の通りである。

| 江戸住区別面積表(明治2=1869調査) |

| 住区の種類 |

面積 |

全面積に対する

比率% |

| 坪 |

平方キロ |

武家地

寺社地

町人地 |

11,692,591

2,661,747

2,696,000 |

38.653

8.799

8.913 |

68.58

15.61

15.81 |

| 計 |

17,050,338 |

56.365 |

100 |

6 人口とその動態

top

家康が江戸の都市建設をはじめて約二十年、イスパニヤ人ドン・ロドリゴの日本見聞録によると、慶長末年(一六一○年ころ)の日本は都市多く繁華であったという(28)。

すなわち、「此六十六箇国には多数の都市あり、……中略……

家屋市街及城郭は善美にして、これを過賞すること難し、人民の数非常に多く、悉く国内に容るること能はざるが如し」。

そして人口二十万程度の都市が多く、京都は三十〜八十万、ついで大坂が十二万、江戸・仙台か十五万、駿河か十二万、堺が八万であると伝えている。

後世の人口調査と照合して、京都の八十万は誇張にすぎると思われ、まず四十万程度と推定されるが、他はそれほど実状とかけはなれた数値とは考えられない。

江戸は京都には遠くおよばず、伊達政宗の城下町仙台程度の人口だったことは興味深い。

しかしながら、寛永を過ぎるころ(一六四〇)から、江戸は京都と同程度になったと推定される。

そして元禄八年(一六九五)には町人人口三五三、五八八あり、それに武家人口約四十万、寺社人口約五万をあわせ、約八十万内外の総人口となって、名実ともに天下一の大江戸となっている。

江戸時代前期の人口増加は全国的傾向であって、決して江戸のみの傾向ではない。

吉田東伍氏の推算によれば、江戸建設当初の天正年間(一五九〇ころ)には、全国人口千八百万というが、享保六年(一七二一)の幕府調査では二千六百万余であった。

したがって全国人口の増加率は、その間約百三十年に一四四%、江戸の場合は八五年間で五三三%となり、約三・七倍の増加を示している。

もちろん調査規準がきわめてあいまいな資料でこうした比較は問題か多いか、資本主義社会下の現在とは異なり地縁的拘束の強い封建社会において、これだけの人口増加を示したことはやはり異例といえる。

さて、享保六年六月、幕府は諸大名に次のごとき布達をだして、人口調査を命じた。

「諸国領地の村々、田畑町歩郡切に書記、併百姓・町人・社人男女・僧尼等其外之者に至る迄、人数都合領分限に書付、差出さるべく候、奉公人並又者は書出に及ばす候。云々」

もちろん江戸の人口調査もおこなわれることとなり、以後毎年四月と九月の年二回、報告されるのが原則となった。

しかし調査規準は必ずしも一定しておらず、その上江戸住民の身分構成がきわめて複雑なため、他地域ほど厳密な記録は残されていないのか実状である。

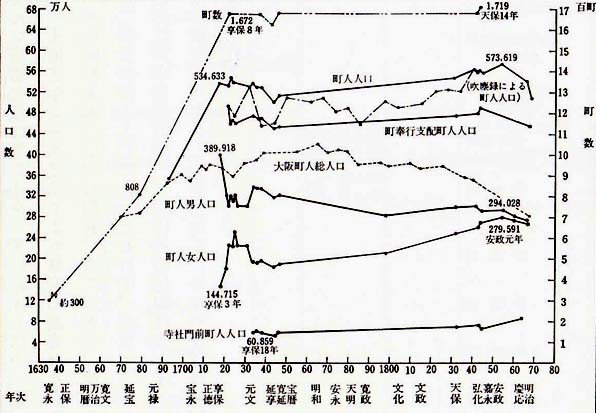

こうした点を考慮に入れて江戸の人口を推算すれば次のようになる。

① 武家地の人口――居住者は将軍直属の旗本・御家人と、諸大名の家臣団なる二群に大別される。

武家地は租界地的特別区であるため、人口に関する直接の資料は皆無であり、推定以外にない。

前者は俗に「旗本八万騎」というが、享保七年(一七二二)では、

であった。

旗本とは家禄万石未満百石以上をいい、御家人はそれ以下の将軍拝謁できない小禄家格をさすのか普通であるが、一家に何人の家臣団が付従したか一概に定められない。

一応明確にされている諸藩の例を基に、家禄石高と人数の比率を考慮すれば、江戸の旗本・御家人は二十〜三十万と推される(29)。

つぎに大名であるか、同じく享保七年には二六四家あった。

大名とは一万石以上の家格をいうが、これもその規模の差が著しく、しかもたとえその家臣団の人数が判明しても、そのうち何人が在府したかは規準かない。

明治六年(一八七三)の調査で全国の士族人数は約一九〇万であった。

その何%かが江戸にいたわけであるが、明確になっている諸藩の例よりして大体十五%はあったと考えられている。

それに維新後士族とならなかった人数を加えると、江戸在住の大名家臣団は三十〜四十万人程度と思われる(30)。

したがって武家地の総人口は概算ではあるが、五十〜七十万と考えられる。

② 寺社地の人口――寺社奉行支配のこの地域には、沙門(出家・坊主)・修験者(山伏)・社人(禰宜=ネギ=宮司)・座頭(ざとう=盲人)の住民があげられる。享保七年の記録(吹塵録)では

沙門−三六、〇九六人 修験者−六、〇一五人

社人− 九〇三人 盲人−一、〇〇〇人 |

この人口はほぽ全期を通じて一定しており、五〜六万と考えられる。

なお寺社奉行支配地にはこの他、門前町住人の町人がいる。

行政機構から考えれば本来ここに入れるべきであるが、実質は町人であるから次項に類別した。

③ 町人地の人口――ここであつかう住民の身分は町奉行支配の町人、寺社奉行支配の門前町人、それに員外とした新吉原・エタ・非人の三類である。

まず町奉行支配の人には幕府の指示もあって、もっとも明確になる。

享保七年四月で四八三、三五五人で以後幕末まで五十万を越えることはなかった。

寺社門前町人は、江戸がスプロール化したときに形式的に調査したもので享保十八年(一七三三)以後大様六万程度多くとも八万余である。

員外の人数は新吉原人口が享保九年から明らかになるが、延享三年(一七四六)に一二、五〇〇余となるが一般には一万弱である。

それにエタ・非人があったわけだが(31)、正確な資料がないので概算ではあるか二〜三万ほどと思われる。

したがって町人地の総人口は約六十万と考えられる。

以上を総合すると、最盛期江戸の人口は、一四〇万ほどであり、少なくとも一三〇万は下らないと推算される。

吉田東伍氏は、米商人から聞いた幕末の江戸入米の量が一四五万石であることから人口を約一四〇万と推定した。

その資料のあつかいには問題かあるが(32)、結論的にはその値は信ずべきものと思われる。

この他二〇〇万説・一〇〇万説(33)と確実な資料がないだけに諸説が多い。

いずれにせよ、江戸は十八世紀中ごろより百万都市であったことは断定できる。

ヨーロッパ第一の都市ロンドンが一八〇一年に八十五万であったから、江戸はもちろん世界一の巨大都市であった。

ロンドンは一八三一年(天保二年)産業革命があって、一四七万となり江戸を越す。

そのとき種々の都市問題対策として近代の都市論が芽生えるのであるか、江戸では、せいぜい「寛政の人返し」策にとどまった。

次に江戸の人口密度は、明治二年の各住区の面積が江戸後期のものと大略同一と考えれば次表のように算定できる。

|

江戸の人口密度(なお享保6年=1271の全国人口密度は86である。武蔵人口密度は423) |

| 住区種別 |

概算人口 |

面積 平方キロ(明治2年調査) |

人口密度 人/平方キロ |

武家地

寺社地

町人地 |

65万

5万

60万 |

38.653

8.799

8.913 |

16,816

5,682

69,317 |

| 総計 |

130万 |

56.365 |

23,064 |

ちなみに昭和三十五年度の国勢調査によると(34)、旧江戸市域に相当する区部の人口密度は一四、五九一・五人/平方キロである。

江戸市域の六八・六%である武家の人口密度は中央区の一六、七一四・九と近似し、一五・六%の寺社地は三鷹市の五、八二五・二と同程度である。

全市域の一五・八%でしかなかった町人地の密度は、あまりに高すぎて比較するものがない。

現在最も人口密度が高い台東区でも三一、八八八・九であり、江戸町人地の半分以下である。

まさに驚異であるが、このことは江戸で生まれた都市文化の諸相を理解する上に考えるべき必須の要項であろう(第五章「江戸っ子文化論」参照)。

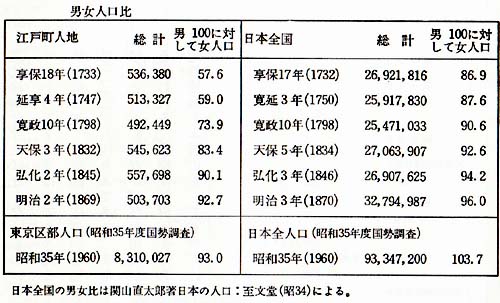

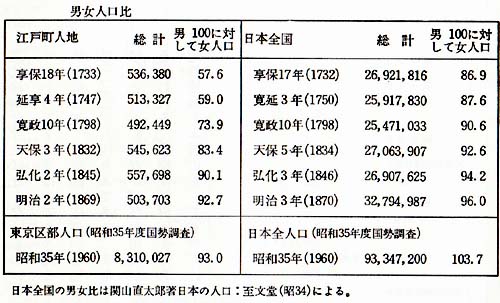

俗に「東男に京女」なるタームがある。

室町時代の狂言に「京男と伊勢女」、江戸中期に 「越前男に加賀女」といった類似の対比があったが、「東男と京女」もそう古いタームではないと思われる(35)。

江戸前(36)の男性がいなせできっぶがよく、苦み走って、歯切れがよく、しかも銭づかいがきれいというが、こうした「男っぽい」雰囲気は、江戸の人口構成よりしても明瞭にうかがえる。

諸国よりの単身赴任者が多い武家地は当然のこと、町人地での統計によっても、江戸は圧倒的に男が多かった。

しかしこの傾向は江戸のみのことではない。

全国的に男性人口が多いのが江戸時代の特色であって、幕末にほぽ均一化する。

これは統壮調査や資料の不完全を意味するものとの説もある(37)。

だが江戸の場合は右の表の男女比率からいって、全国平均からはるかに男性人口が高く、そうした統計調査の不完全のみの結果とは、とうてい考えられない。

やはり江戸は実質において「男性的」であったろう。 |

|

それでも天保(一八三〇)ころより男女人口差は激減しはじめ、幕末ではほとんど同一となる。ここにおいて江戸の江戸的要素は失われたわけである。

また「江戸っ子は三代かかる」といわれる。

これは父母が江戸生まれで他国人をまじえず三代続かなければならないらしいか、こんな厳密な意味での江戸っ子は町人人口の一割、すなわち五〜六万ほどであったという(38)。

天保三年(一八三二)より幕府の調査は江戸出生(御当地)と他国出生の別を加えた。

その時、町人人口は、五四五、六二三人で、他国者は一三〇、八四九人である。

すなわち約二四%が流入人口であったわけで、以後この傾向はほとんど変化ない。

江戸市域が拡大した江戸中期以前は、さらにその比率は大きかったと思われる。

厳密な江戸っ子はきわめて少数であったことは疑いなく、やはり江戸は植民地的性格を本質においてもっていたと考えられる。

7 参考文献・注

top

(1) 元来、奉行という名称は、上命を奉じて下に行なう動詞の名詞化したもの。

(2) 校訂江戸時代制度の研究――松平太郎、進上慶幹校訂、柏書房(昭三九)

江戸の自治制――後藤新平、二松堂書店(大一一)

江戸の市制――日本歴史近世一 ――幸川成友、岩波書店(昭八)

江戸と大阪――幸田成友、冨山房(昭一七)

(3) 校訂江戸時代制度の研究(前掲)

(4) 別本当代記・寛政重修譜

(5) 板倉家系譜外伝

(6) 校訂江戸時代制度の研究(前掲)

(7) 御人工頭由緒書・天和三年鈴木修理――辻内豊後控 および寛政重修諸家譜による。

江戸幕府大工頭木原氏に就て――建築雑誌第五九六号――田辺泰(昭一〇)

240

(8) 城戸久解題中井家系譜について――郷土文化第六巻三号(昭二六)、大工中井大和守正清について――建築学会研究報告第七号――城戸久(昭二五)

(9) 豪商後藤庄三郎・茶屋又四郎(四郎次郎の養子)・亀屋栄仁・中井大和らをいう。かれらはかって秀吉の寵をうけており、そのため当代記慶長年録によると、大坂城中から「六本鑓の衆こわき」などと嘲笑されたという。

(10) 城戸久解題中井家系譜について(前掲)、南紀徳川史

(11) 中井藤三郎支配棟梁今村伝蔵由緒書

京都大工頭中井支配の棟梁について――建築学会研究報告第二二号――島田武彦(昭二八)

中井役所の棟梁仲間――建築学会論文報告集第六〇号――島田武彦(昭三三)

(12) 小給地方由緒書寄帳――家伝史料所収

(13) 神川弁慶橋は弁慶小左衛門の設計である。二叉路になっており非常にむずかしい構造で、とくに有名であった。

(14) 中井藤三郎支配棟梁往古由禁書

(15) 南紀徳川史――なお中村家はこののち紀州家の大工頭として和歌山に永住した。

(16) 建仁寺派家伝書・継匠録、大工技術書について――建築史研究三〇――内藤昌(昭三六)

(17) 重要文化財油日神社修理工事報告書(昭三七)

(18) 左甚五郎については諸説がある。

南紀徳川史によれば、紀州根来坂本の出身で、大正一三年(一五八五)秀吉の根来寺焼きはらいのとき、伏見・京にのがれ、聚楽第一伏見桃山城内殿舎や寺社の欄間を彫ったという。

寛永一一年(一六三四)没。また紀伊国名所図会にも同様な記録がある。

この他有名な日光東照宮や瑞巌寺木堂(方丈)の彫物はその作と伝えられる。のちに述べる作事方大棟梁鶴正昭が同じ根来の出身のため、これに比せられるむきもある。しかし正昭は寛永一四年の没で必ずしも伝説と一致しない。

(19) 旧甲良家文書、江戸幕府大棟梁甲良氏に就て――建築雑誌第六〇九号――田辺泰(昭一一)

(20) 東京大学蔵匠明五巻、大工技術書について――内藤昌(前掲)

(21) 寛政呈譜

(22) 江戸幕府小普請方について――建築学会論文報告集第六〇号――鈴木解雄(昭三三)

(23) 法隆寺金堂・五重塔中門修理工事報告書

(24) 平城宮発掘調査報告Ⅱ、奈良国立文化財研究所(昭二七)

(25) 京の街・その発生と展開――スペース・デザイン第六号――内藤昌、鹿島出版会(昭四〇)

(26) 御府内備考――大日本地誌大系――雄山閣(昭三三)

(27) 御府内沿革図書L――東京市役所編纂

(28) ドン・ロドリゴ Don Rodrigo de Videro y Velasco――父はカステリヤ Caslilla 王国の人、のち新イスパニヤに渡り、総督コルーニヤ伯 Conde de Coruna の随臣となり、サンチャゴの騎士 Caballero de Santiago に列した。

一六〇六年六月フィリピン諸島長官ドン・ペドロ・デ・アクニヤ Don de Acuna の死後臨時長官となり、一六○八年六月一五日マニラに着いた。やがて一六〇九年には後任長官ドン・フワン・デ・シルバ Don Juan de Silva

着任のため、同年七月二天日ルソン島のカビテ港を出で、アカプルコに向う途中、暴風にあい、日本の岸和田に漂着、家康の日・墨(メキシコ)貿易開始の請をいれ、同時に日本諸国を巡遊した。この時の見聞をまとめたものが「ドン・ロドリゴ日本見聞録」である。――村上直次郎訳・異国叢書・駿南社(昭四)

(29) 江戸の発達――東京都(昭三一)

(30) 江戸に於ける諸侯の消費生活に就て――歴史学研究四-四、六-五――伊達研次(昭一〇・一一)

(31) まず穢多は弾左衛門支配下に浅草の囲内と呼ばれる一区域に定住せしめられ、斃牛馬の皮剥ぎ、皮革製作および販売を特権的に認められ、一方牢番・引廻しの後人足・罪人の首打役などを務めた。寛政一二年(一八〇〇)二〇二戸あった。つぎに非人はやはり弾左衛門支配で、諸国をめぐって物乞いを許された。囚人の番人ともなり、浅草・品川に各四ヵ所、他と隔離した地城に生活した。また、一般人でも非倫の情交・不義の情死未遂・主人と下女の情死未遂のときの主人・離縁した妻に傷を負わせた者・取退無尽の札売で罪人となった者・一五歳未満の無宿の盗人・それに本人の希望による非人などがあった。この他、見世物師・犬神人・遠廻し・門ホメ・庭ホメなども、皆、弾左権門支配であった。

242

(32) 安政二年(一八五五)江戸入諸物資の量を名主から幕府に書き上げた記録に、米は年間約三〇〇万石となっている。

人口は武家・寺社・旅人が一〇〇万、町人が五〇万、合せて一五〇万と想定して米の量を算定したものであった。

吉田東伍氏の約二倍であり、推定の根拠は薄弱である。

しかし、結果的にはほぼ推定人口は適当である。――江戸の発達――東京都(昭三一)

(33) 増補江戸と大阪――幸田成友、冨山房(昭一七)

(34) 第一五回東京都統計年錐――東京都(昭三八)昭和三五年国勢調査報告第四巻その十三東京都――総理府統計局(昭三九)

(35) 京女については、亨和元年(一八〇一)曲亭馬琴の著「羈旅漫録」に「京によきもの三つ、女子・加茂川の水・寺社……」とある。こうした定説の対比に東男が浮びたったのであろう。

(36) 江戸前とは江戸城の前面という意で、大川より西方、御城から東方すなわち神田・日本橋一帯をいう。

宝暦(一七六〇ころ)以来鰻とかけて一般化された言葉。

――三田村鳶魚江戸生活事典――稲垣史生編、青蛙房(昭二九)

(37) 女子は一般に無国籍者が多くしたがって調査もれとなる。一旦結婚すると「何某女房」「何誰妻」「何々後家」「誰々母」と記され名前さえ正式に認められない。それに苦界に身を沈めた女性や、女中奉公者もあった。この他男子が多い原因には、堕胎・間引による人口制限があげられる。

――日本の人ロー関山直入郎、至文堂(昭二四)――しかし江戸の場合はこのような原因はあてはまらない。

(38) 三田村鳶魚江戸生活事典(前掲)

top

****************************************

|