|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 付図一覧

三章 江戸の建設

天正18年(1590)〜明暦2年(1656) (付図3参照)

1 関東入国

top

天正十八年(一五九〇)八月一日、いわゆる「八朔(はっさく)」の吉日、徳川家康は江戸城に入城した。

以来、この「八朔」は江戸幕府の重要な年中行事の一つとなるのだが、家康はすでに七月二三日ごろ一度江戸に入っていたとする説もある。

しかし、八朔は農村ではじめて新穀を取り入れる吉日なので、とくにこの日を江戸入りの日としたものと思われる。

これよりさき、北条氏の小田原落城の直後、秀吉は論功行賞として家康に北条氏の旧領――関八州約二四〇万石ほど――をあたえ、引きかえに家康の旧領―駿河・三河・遠江・甲斐・信濃の五ヵ国をとり上げた。

この家康の関東転封については諸説かあるが、江戸幕府の正史「徳川実紀」によれば、秀吉が家康の弱体化をはかり、土着の三河をはじめ東海の諸地方より在地性の強い武士を分離せしめ、北条治下の関東へ移封したものといわれる。

もちろん徳川譜代の重臣本多忠勝・榊原康政・井伊直政らは反対したという(1)(2)。

当時の常識よりしてあきらかに徳川氏に不利であった関東転封に対して、家康自身はむしろ希望するところであったらしい。

文化の中心、京・大坂よりすれば、関東は未開拓地の多い後進地ではあるか、西に対する東の文化圏の独立をはかりうる新天地の将来性があるわけで、家康はそうした点に着目したかも知れない。

とにかく関八州の支配地として、家康は江戸に居城を構えた。

「落穂集」など多くの書によれば、はじめ家康は小田原を再興するつもりであったらしいが、秀吉のすすめで江戸に決定したという(3)。

また家康自身の発案であったとも伝えられるが、さきに述べたように江戸はすでに太田道灌らにより開発され、近世都市としての外延的ひろがりの下地はできていた。

中世以来、武家政治の中心地であった古地――鎌倉は、京や大坂に比べると狭小に過ぎ、また当時、京にもおとらない繁栄を示していた小田原は、関八州の支配地として西に偏していたわけである。

軍事性がすべてに優先した中世の城下町と異なり、近世の城下町は、政治性にもすぐれなければならない。

江戸は東海道・甲州道中・奥州道中の主要陸路を集約し、同時に波静かな江戸湾最奥部にあって、すぐれた海港をもっていた。

しかし江戸は前記の自然立地の利点ばかりではなかった。

開発されたとはいっても、江戸の後背地武蔵野一帯は水利の便がない牧野であったし、東の平川・隅田川一帯のデルタは、低湿地でしかなかった。

こうしたいわば原野に、農業経済を基盤とする近代的城下町を建設することは、優秀な農業土木の技術かなくては不可能である。

後章で述べるが、家康はそうした新時代の技術者をかず多くかかえていた。

後世江戸は世界史上まれにみる発展を示したが、それはもちろん自然的立地条件にめぐまれたためでもあるか、鎌倉・堺・博多などの中世都市ではみられない新しい土木技術による大規模な自然改造の結果でもある。

2 江戸城の修築――建設前期(図1-7参照)

top

|

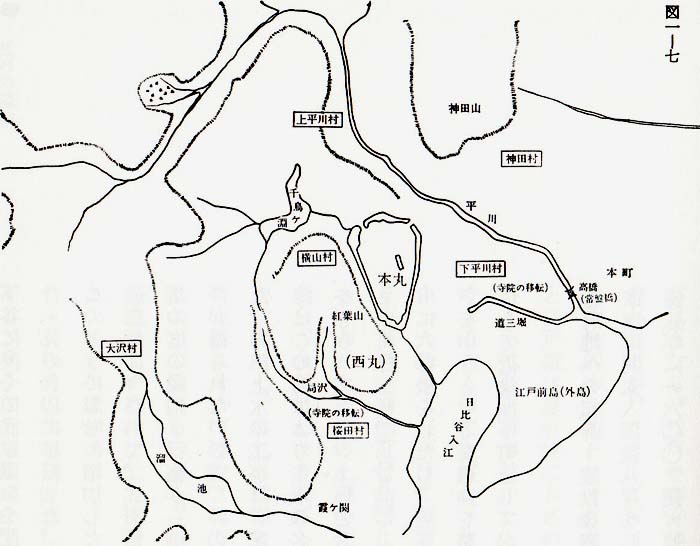

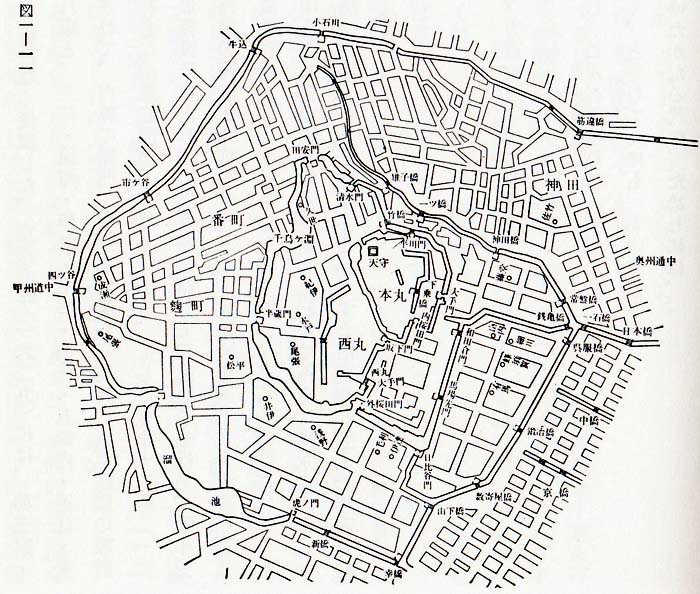

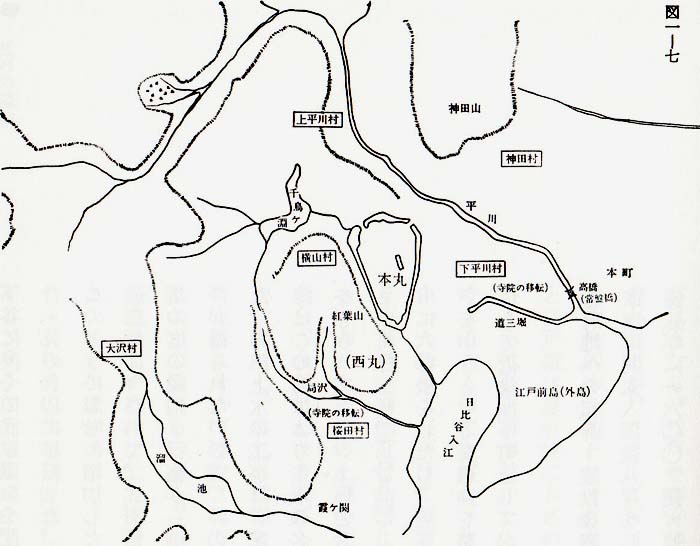

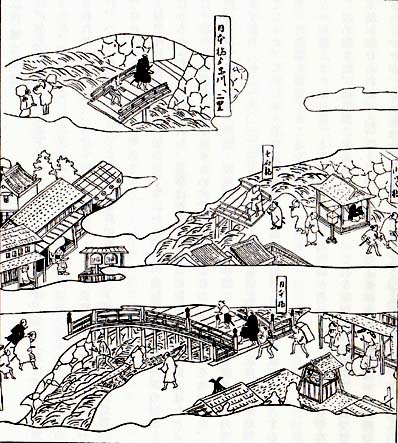

図1-7/江戸城下町建設過程文禄三年(一五九四)現在―建設前期第一 合考荏土覧古図による。

|

家康入国当初の江戸城はといえば、形ばかりで全く城の様ではなかったらしい。

すなわち、城といえばなによりも先に思い浮べる石垣は一ヵ所もなく、みな芝土居であって、ただ竹木が茂っていたという(4)。

これはまさに江戸氏の築いた中世土豪の館(やかた)そのものであって、太田道灌の関東に甲たる面影はすでに失われていた。

城内の建築はといえば、上層階級の邸の象徴である柿葺(こけらぶき)など全くなく、ことごとく「日光そぎ」「甲州そぎ」といった山地の民家にある板葺(いたぶき)で、さらに台所は萱葺(かやぶき)であった。

玄関の登り板には船板を転用し、内部の床は土間で板敷ではなかったという(5)。

「下より上迄御座敷の内、御絵所悉く金也」――安土山御天主之次第(6)――といわれて天正四年(一五七六)建設された信長の安土城七重天守や、千畳敷の大広間を誇った秀吉の聚楽第(天正十五年――五八七――造営)の豪壮華麗さには比べようもなかったわけである。

関八州二四〇万石の大大名の居城としては、あまりにも貧弱であったので、重臣の本多正信は、

「他国よりの御使者などもなくてはかなひ申さず候、せめて御玄関廻りをば、御普請仰付られ然るべし……」

と進言したが、家康は、

「いわれざる立派だて」と笑遊し、まず本丸の工事をいそがせた。

道灌の中・子・外城の三郭は二〜三の空堀(からぼり)を埋めて拡張し、江戸城の中心本丸を着実に固めていった。

同時に西北部の城下局沢(つぼねさわ)にあった十六ヵ寺を移転して、そのあとに「御隠居御城」――のちの西丸――を奉行天野清兵衛、山本帯刀が普請する。

これらの工事は見聞集によると(7)、風雨・雪中・昼夜をおかず強行された。

入国早々で財政的基礎が固まらぬうちの江戸城工事は、秀吉の大坂城などの上方普請もあって、その辛労は筆舌につくせぬものであったろう。

しかしこの工事は、文禄三年(一五九四)秀吉により、伏見築城を徳川家が命ぜられて中止となる。

3 近世城下町への進展(図1-8参照)

top

|

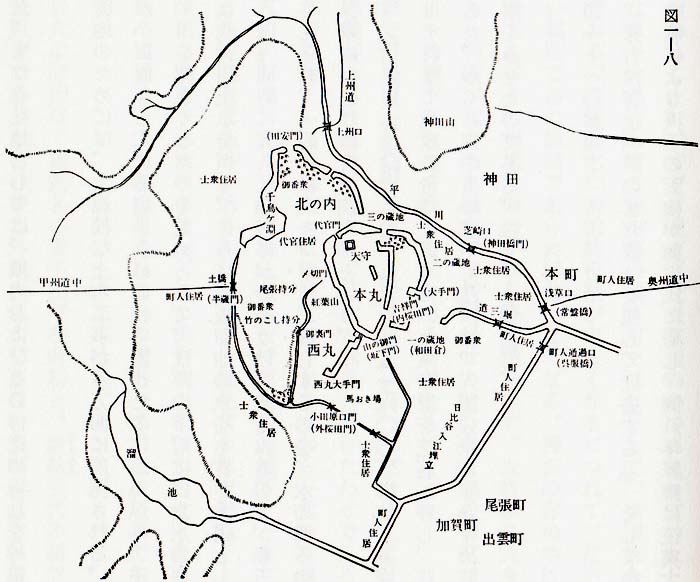

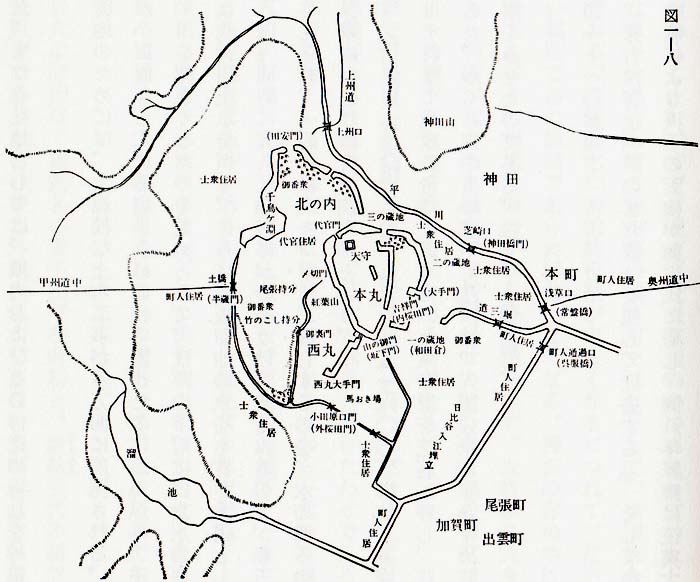

図1-8/江戸城下町建設過程慶長七年(一六〇二)現在―建設前期第二慶長七年江戸図による。

|

すでに先章で述べたように、中世の城郭は山塁や堀をめぐらして、山上に要害を構えていた。

これを山城(やましろ)といい、領主の居館は山下にあって、城下町はその周辺にわずかな根小屋(ねごや=一種の武家屋敷)集落があった程度である。

これに対して近世に入ると、秀吉が天正十六年(一五八八)「刀狩令」をだして典型的におこなったように、「兵農分離」の政策か具体化し、武士階級という完全な消費者を出現せしめた。

しかも諸大名は一朝事ある時に備えて、家臣団を城下に常住させ、これらの巨大な消費者層の需要に応ずるために、産業を奨励し、商人が参集して、ここに城下町の発達をうながしたのである。

したがって城は、今までの天険を利用する山城に代って、交通・軍事・経済の要衝に築かれ、平野のうちわずかに高い台地にいわゆる平山城(ひらやましろ)をなした。

姫路・彦根城などは現存する平山城であるが、江戸城もまたその典型であった。

しかしながら、家康入国当初の江戸城は、決して前述のような新時代の要求を充たすところではなかった。

城の位置は江戸氏以来の旧地を利用していたので問題はすくないが、城下町としての都市計画をおこなうに十分な平地をもたなかった。

城下には萱葺きの町家が百軒ばかりあっただけで、岩淵夜話別集によると(8)、下記のごとく荒れはてたものであった。

「東の方平地の分は、ここもかしこも汐入の茅原にて、町屋、侍屋敷を十町と割り付べき様もなし、楮又西南方は平々と萱原武蔵野へつづき、どこをしまりと云べき様もなし」……という。

図1-7で示したように、当時の海岸線は現在の田町・日比谷・霞ヶ関・新橋の位置にあり、日比谷入江が城下深く袋状に入りこんでいた。

今日の日本橋・有楽町一帯は、海面すれすれの砂洲(さす)であり、江戸前島または外島と呼ばれていた。

すでに信長の安土城下町は、琵琶湖をひかえた近江盆地の中枢地点に計画され、新時代の先鞭をつけたものであったし、それよりも大きな大坂城下も「日本一の境地」――信長公記(9)――として天正十一年(一五八三)工事を終えていた。

こうした天下の動静に刺激されてか、家康は天正十八年八月の正式入国以前に、江戸城下町の改造に着手している。

その経営には最初の町奉行として、天野三郎兵衛康景があたった。

康景はかつて三河・遠江・駿河の奉行をつとめており、高力与左衛門清長・本多作左衛門重次とともに「仏高力、鬼作佐、どちへんなしの天野の三郎兵衛」とうたわれた名政治家であった。 |

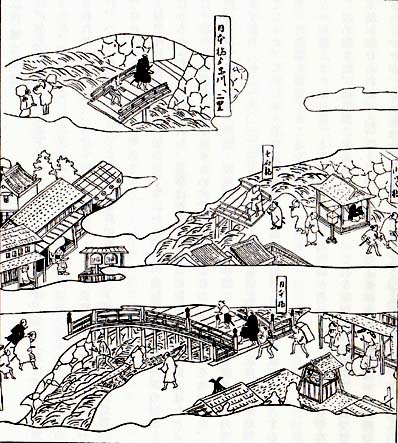

図1-9/日本橋秋元家旧蔵、東海道絵巻部分

|

まもなく八王子城受取りのため、板倉勝重が代って町奉行となり、同時に町周辺の行政には、関東郡代の伊奈忠次があたった。

そして城下の都市計画担当には、普請奉行福島為基、地割奉行田上盛重が任せられ、江戸の町づくりが始まるのである。

三河などの旧領地より移ってきた家臣団には、大禄の者を遠くに、小禄の者は城下近くの既開地に屋敷割りをおこなったが、なによりも急務としたのは、町人地の開発であった。

前述のように江戸城下には十分な平地がなかったので、まず堀をほって溜水を疎通し、その土で埋立地を造成した。

最初にでき上ったのは道三堀(どうさんぼり)である。

これは今の呉服橋から大手門にいたる道路付近で、城下への舟入堀として重要であった。

その岸には舟町があって、材木屋が集まり、新都市建設の中心地となった。近くの和田倉は、古名を和田といい、一の倉地となっていたところからその名が生まれた。

市街地の開発は、常盤(ときわ)橋の東に町割りがおこなわれ、本町(ほんちょう)となって、以来江戸町人地の中枢となる。

この他既往の大手門前・浅草・麹町・赤坂一ッ木・牛込・芝などの聚落が町家のにぎわいを呈しはじめ、武家地も城北の代官町辺に役人屋敷、番町を番士屋敷とし、この他小川町・麹町(こうじまち)・青山・丸山・本郷・下谷(しもや)に多くの武家屋敷を配した。

また寺社地としては、城内およびその付近の寺社を神田台・矢の倉辺に移転した。

このように急激に増加した市街地のためには、大規模な土木工事が多方面に展開される。

道三堀につづいて、武田信玄が小田原から入れる塩を止められて困ったのにかんがみ、千葉の塩の産地――行徳(ぎょうとく)から小名木川(おなぎがわ)を開さくしたのを始めとして、江戸の下町には良水の井戸が得られないので、井の頭より神田上水を引き、さらに赤坂溜池(ためいけ)の水をも江戸水道とした。

神田上水の工事は、家康入国と同時に大久保藤五郎が命をうけ完成したもので、藤五郎はこの功により主水(もんど)の名を与えられ、一般には「モンド」と発音するのを、水の濁るのをきらって「モント」と大久保家にかぎり清音で読んだという。

また文禄三年(一五九四)には、荒川に千住大橋を架け、慶長五年(一六〇〇)には、多摩川に六郷(ろくごう)橋をわたし、翌年にはそれまで武蔵野台地を通っていた東海道を芝筋に移し、江戸を中心とする交通路を整備した。

かくして中世の城下町江戸は、入国以来わずか十ヵ年にして近世城下町としての進展をみせたのである(図1-8参照)。

4 幕府地への転身−建設後期(図1-10参照)

top

|

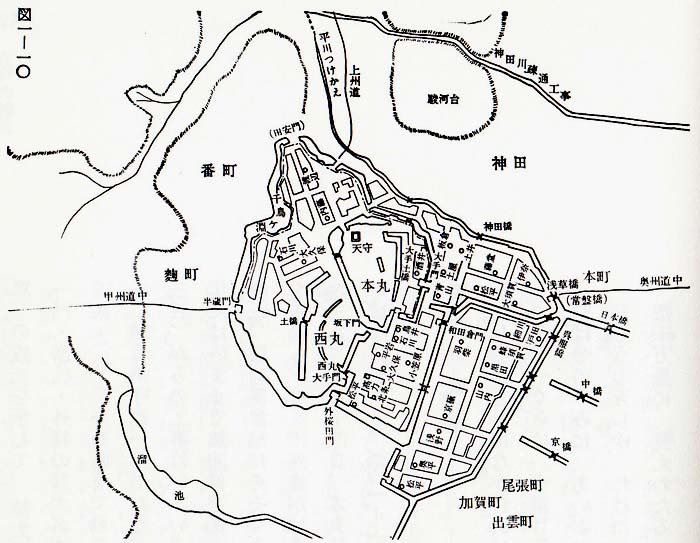

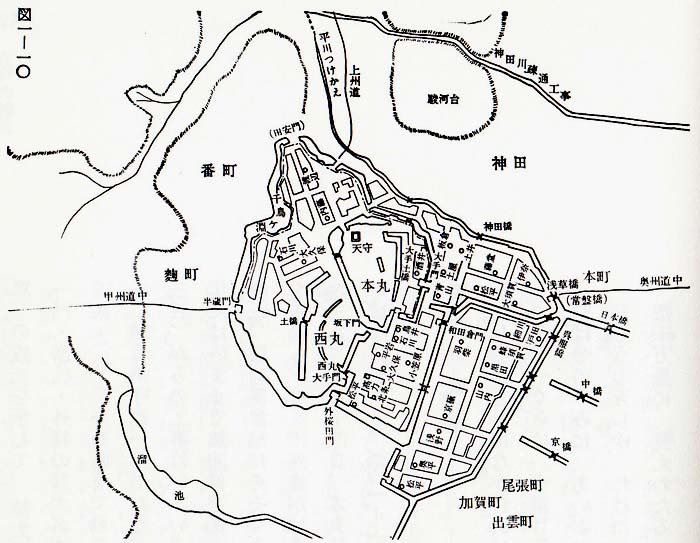

図1-10/江戸城下町建設過程、元和六年(一六二○)現在――建設後期第一 ただし内郭は慶長十三年江戸図による。

注=現在の御茶ノ水駅の横の神田川はこの時開削され、その残土で湿地帯の日本橋、有楽町界隈が地揚げされた。

|

家康の関東入国後八年をして、秀吉は辞世「夢のまた夢」を残して死去する(10)。

そして慶長五年(一六○○)関が原の合戦により天下の実権が徳川氏に帰し、同八年家康は征夷大将軍となる。

江戸を幕府地と定めることは、すでに関が原役後家康の心中に決っていたと思われるが、ここに江戸は単なる一大名としての徳川家の城下町ではなくして、全国統合の政治的中心地となったわけである。

江戸のもつ政治的役割が大きくなるにつれて、江戸と江戸城は幕府地にふさわしい都市であり城館であらねばならなくなる。

秀吉の存命中はいくら拡張工事か続いたといっても、その規模はおのずから限度があって、大坂より大きくすることはできなかった。

もし秀吉が延命したならば、江戸はせいぜい名古屋の程度であったろう。

江戸はここで天下一の城下町として大きく転身するのである。

江戸幕府の諸制度は非常に複雑で、簡単に説明することは不可能に近い。

「庄屋仕立て」といわれた三河の土蒙時代の組織か母体となって、大名、幕府と成長してきたわけであるから、永年にわたる改正・添加の結果として出来上った諸制度は、おのずから一定の基準がなかった。

これと同様に、江戸の都市計画は、幕府地となるまでは比較的城下町としての定規にそって建設されているが、以後は極めて例外的な計画――渦巻状の都市形態――によって拡大してゆく。

詳細は第二編第一章にゆずるが、この渦巻状の都市形態は、自然の地形をすぐれた土木技術をもってまことに巧妙に改造したものであって、江戸以外にあまり類をみない。

その渦巻状の拡大を促進した最大の原因は、諸大名の妻子江戸在府制と、参勤(さんきん)交代の制である。

妻子在府制は、かつて豊臣方であったいわゆる外様大名が、幕府に恭順の意を表し、忠誠を誓う目的で、自分たちの肉親――とくに正妻と嫡子――を人質として江戸に置いたことから生まれた。

周知のように家康自身も幼時今川氏にあずけられた経験があり、こうした人質は興廃常ならぬ戦国の世の常識である。

徳川氏にとっての人質は、江戸開府以前の慶長元年(一五九六)、すでに藤堂高虎が弟を江戸に送っていた。

天下の趨勢が徳川氏に移る慶長四年以後には、堀秀治・浅野長政・細川忠興・前田利長・毛利輝元・鍋島直茂・伊達政宗などの大名がその人質を江戸に置いて、幕府への忠誠を示していた。

そして慶長十年(一六〇五)藤堂高虎が妻子を江戸に移住せしめて、妻子常府の制が一般化する。

寛永十一年(一六三四)には譜代大名までも加えられ、関東への出入の関所は、「入り鉄砲に出女」といわれたほど、女性の流出を厳重に警戒した。

次に大名の江戸参勤の制は、慶長十年から始められ、当初は不定期であったものが、寛永十二年(一六三五)武家諸法度(しょはっと)で正式に定められた。

諸大名を二組に分けて、四月を交替時として、一年在府し、常に一半の大名は江戸に勤めた(11)。

寛永十九年(一六四二)には譜代(ふだい)大名の交替時を八月とし、関(かん)八州のものは半年交替としたが、幕府要職にある大名や親藩は多く江戸常住となっていた。

この両制度のために、全国二一○余の諸大名は広大な屋敷を構え、多数の家臣団がいて、彼らの消費をまかなうために、多くの商人・職人が集中居住して、ここに江戸は未曽有(みぞう)の繁栄をみるのである。

5 江戸城の完成(図1-11参照)

top

|

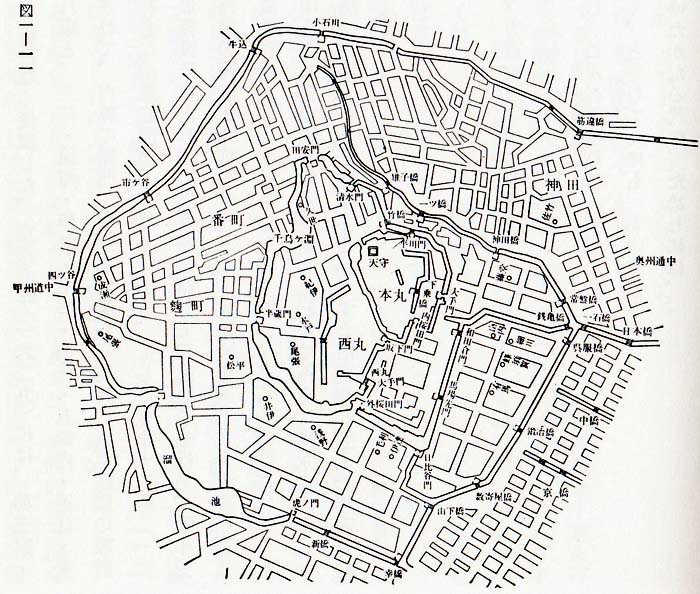

図1-11/江戸城下町建設過程、正保元年(一六四四)現在――建設後期第二 正保年間江戸絵図による。

|

江戸がただ単に近世の城下町へと転身するだけならば、城の工事は第二義的意味しかなかったか、幕府地としての江戸には、やはり天下一の城が必要であった。

平和のきざしがあらわれたこの時代に、もはや城は軍事施設としての要塞であるばかりでは十分とはいえない。

「天守は一城の飾り」として、幕府の権威を天下に示すためにも巨大であり、立派でなければならなかったのである。

文禄三年伏見城普請のため中止していた江戸城の建設は、いまや将軍の居城として、誰はばかることなく実行された。

工事は全国の諸大名に割当て、譜代大名はもとより外様大名は、徳川家へ恭順の意を示すために、可能なかぎりの御手伝普請を強行した。

そして渦巻型の江戸城は、家康・秀忠・家光の三代三十七年間にわたって形成されたのである。

まず慶長八年(一六○三)三月、江戸城工事の本格化を前に、家康は海岸地帯の整備をおこなった。

これは木・石など土木建築に必要な資材を海路江戸城下に搬入するためのもので、舟着場を築造することを第一の目的とした。

江戸前島(または外島)と呼ばれていた豊嶋洲崎か埋めたてられ、堀割りの水路は計画的に埋め残され、道三堀の延長に平川を造り、これを堀川(日本橋川)と名づけ、初めて日本橋が架けられた(図3-9参照)。

これらの工事は主として中国・四国筋の大名が賦役されていたか、その規準は石高千石について十人ずつの人夫を出した(12)。

これがいわゆる「平石夫(せんごくふ)」で、この方法により、神田山を切りくずし、現在の日本橋浜町から新橋付近まで埋めたてたのである。

受持の諸大名を記念して、その出身地を町名とした。尾張町、加賀町、出雲町などこの時の命名である。

そして慶長九年(一六○四)六月一日、遂に幕府は江戸城普請の大計画を発表し、八月には金子一、一九二枚と五両、すなわち、金子一枚を十両として一一、九二五両を諸大名に補助して、工事用の石船調達を命じた。

同十年家康は大御所となり将軍は秀忠にかわるが、江戸城普請の準備は着々と進行し、浅野幸長は三八五艘の石船を、島津忠恆は三〇〇艘を調達している。

同十一年には御手伝の大名自身が江戸に集まり、そこで指揮をとりながら、伊豆の採石場へ人足をつかわした。

伊豆には実に三、〇〇〇艘の石船か集中したという(13)。

そして三月一日、土木工事担当の普請奉行内藤金左衛門忠清、貴志助兵衛正久、神田与兵衛正俊、都築弥左衛門為政、石川八左衛門重次が任命され、計画には築城術の大家として有名な藤堂高虎があてられた。

こえて慶長十二年には天守閣工事が始まり、高さ京間八間(一五・八m)広さ約二十間(三九・四m)四方の天守台に、五重の天守閣か建造される。

建築家は、木原吉次を中心に京の大仏・駿府城などの設計者中井正清らが加わり、ここに将軍秀忠の居館本丸は一応完成する。

大御所家康の居館である西丸の本格的工事は、慶長十六年(一六一一)よりおこなわれた。

工事の総奉行には本多正信があたり、奥羽・関東・信州の大名が動員され、翌十七年にはこれも完成する。

元和二年(一六一六)四月十七日、前年の大坂夏の陣で豊臣氏が滅亡したのを見届けるかのごとく、家康は死去する。

代って秀忠の時代となるが、秀忠は鋭意外郭工事に専念した。

まず日本橋の東北部には神田台を掘り割り、平川の流路を小石川門の西側から御茶の水に切り通した。

そして筋違門付近からは神田台東部に源を発して隅田川にそそぐ中川を利用し、浅草橋門を経て隅田川にいたる外堀を延々と工事し、元和六年(一六二〇)秋完成した。

その結果、いままでの平川大曲・飯田橋・九段下・神田橋・日本橋の川筋は内堀となる。

これにより江戸城の東北部は全く整えられたわけで、同時に平川の洪水が日本橋の町人地におよぼすこともなくなり、その上神田台を切り通した土によって日比谷入江を埋め、まさに一石三鳥の用をなした。

なお家康死後、その家臣団を駿河から移住せしめ、新開地神田台を与え、駿河台(するがだい)と称したのもこのときである。

そして元和八年(一六二二)には、本丸殿閣を秀吉の聚楽第(じゅらくだい)――大坂城・伏見城以上のものとして完璧を期し、秀忠の時代ではじめて江戸城は、将軍の居城としての形態を整えたのである(図3-10参照)。

翌元和九年(一六二三)、秀忠にかわって家光か三代将軍となると、「生まれながらの将軍」の威光を示して、諸大名を容赦なく使役した。

寛永六年(一六二九)には、御三家・一門・譜代・外様の諸大名六八家と、三河・遠州・伊勢・播磨・備後・五畿内・近江・美濃衆という小身者まで動員されて、内郭の諸門・桝形を構築し、同時に西丸庭園の設計に小堀遠州守政一があたり、有名な山里庭園ができるのである。

そして寛永十二年(一六三五)からの工事はいよいよ最後段階に入り、二之丸を拡張して三之丸をせばめ、翌十三年にはいままで無防備であった城の西北部外郭を強化した。

麹町台地北部にある平川の支流と、反対側溜池にそそぐ小流を利用して、牛込−市ヶ谷−四谷−赤坂−溜池にいたる堀を新開し、ここに外濠が城を中心として右渦巻状に一周したわけである。

寛永十六年(一六三九)八月十四日、本丸は奥の台所より出火焼失するが、すぐに再興、翌十七年四月江戸城は完成する。

6 寛永の繁栄

top

にし(西)をはるかになが(眺)むれば、方百町に てつせき(鉄石)の、

つゐぢ(築地)やぐら(櫓)は 十重廿重、ふもとのほり(堀)のまんまん(満々)と、

やばせのうみに あいおなじ、こんごうるり(金剛瑠璃)の 御屋かた、

五じゅう(重)の天しゅ(守)たけたかく、とうりてん(忉利天)にもおよぶかと、

数千万里に 見えわたる、ゆたか(豊)なる代の ためしには、

あをひ(葵)の御もん(紋) あらわれて、たちよる人の かげまでも、

ひかりかがやく ありさまは、君のめぐみぞ ありがたき、 |

「東めぐり」にみられるこの文章は、修辞の誇張に満ちているが、豊かなる代――寛永年間(一六三〇ごろ)の江戸城下の繁栄をよく物語っている。

すでに江戸は大都会になりすぎて「東照宮実紀」によると、「四方の遊民等身のすぎわいを求めて雲霞の如く」集まったという。

幕藩体制もようやく軌道に乗り、江戸城は完成し、三〇〇町におよぶ市街地も形成されて、寛永末年の江戸は京都をしのぐ名実ともに天下一の大都市になっていた。

しかしながら、この江戸の繁栄は、武家の繁栄であって、中世以来町衆の伝統ある京都の繁栄とは別のものであった。

|

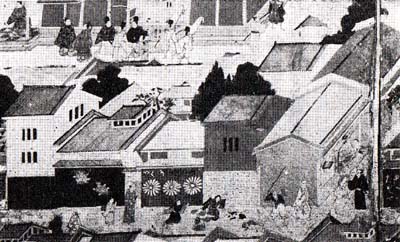

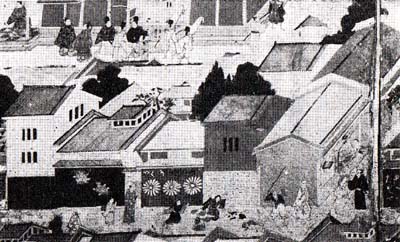

図1-12/江戸初期(元和ごろ)の京都町家(洛中洛外図部分)

|

図1-13/江戸初期(寛永ごろ)の京都町家(洛中洛外図部分)

当時の京には二階屋は普通で、時には三階倉もあった。

町屋で瓦葺ができた町衆の活躍振りかうかがえる。

|

寛永の京都はたとえそれが町衆文化の終焉をつげる時代であったとしても(14)、洗練された公家文化を身中におさめて、本阿弥光悦(ほんなみこうえつ)・俵屋宗達(たわらやそうたつ)・野々村仁清(にんせい)の華麗な芸術をうんでいた。

とくに光悦は、成り上りものの徳川氏に媚態を呈することを極度に嫌い、都の西北鷹峰に芸術家部落をつくり、陶器・蒔(まき)絵・彫刻・書道・絵画・茶、そのいずれにも天才的な才能を示した。

また角倉了以(すみのくらのりょうい)のごとき国際的視野にたった豪商もあって、京の町並は二階建三階倉の大建築が軒をつらねていたのである。(図1-12・13参照)

当時の江戸にはこうした町人層の華かな活動は全くみられない。

建設あいついだ当時のことであるから、当然といえばそれまでであるか、強制的に三河などより移住させられた武士団の住居地は、はやくから発展しているのに比べ、町人地は開発されながらも、居住者は少なかった。

「落穂集追加」によると、

「初めの程は町屋願ひの者も多くはこれ無く侯処に、伊勢の国の者共余多来り、屋敷望み仕り候由沙汰これ有候が、其ごとく町屋出来候以後、表に懸りのれんを見候へば、一町の内に半分は伊勢屋と申す書付け相見え候と也」……

とある。

伊勢屋ばかりあった江戸の風景を、俗に「伊勢屋、稲荷に犬の糞」といったか、これは単純に江戸商業の発達とみるわけにはいかない。

むしろ逆に殺ばつな江戸町人地の風景をも想像しないことには、一半の理解にすぎないのである。

また、「守貞漫稿三家宅」によれば、慶長以前の江戸民家は皆草葺であって、慶長六年(一六○一)駿河町より出火、全市を焼亡したとき、板葺に改めたという。

すでに中世の京都町屋はその大部分が板葺であった。

いかに当時の江戸が田舎であったかが歴然となる。

大火後本町二丁目(当町の江戸メイン・ストリート)の滝山弥次兵衛というものが他に際立たんとして棟より道路側だけを見せかけに瓦葺にし、後半分を板葺としたため、衆人これを奇として以来「半瓦の弥次兵衛」といったという逸話もある。

他はおして知るべしであろう。慶長八年(一六○三)諸大名が「千石夫」によって尾張町・加賀町・出雲町など現在の東京一の繁華街を造成したときも、葭垣をかこんでやっと家作した程度であった。

天下一の都市計画をしても、下町の実際は道と堀ばかりの「植民地風景」であった。

これに対して武家地の建築は見ごとであった。

「慶長見聞録」に

「諸侯大夫の屋形つくりを見るに、ただ小山の並びたるが如し、棟破風光り輝くその内に、竜は雲に乗じて海水を捲き上げ、孔雀鳳凰の翼を並べて舞下る。

是をふりさけみんとすれば、天津光うつろい眩ゆくしてその形さだかに見えがたし、軒の廻り門の傍りに虎が毛をふるい、獅子かはかしらする風情、誠に活きて動くかと身の毛のよだちて辺りへ寄り難し」……

とそのありさまを伝えている。

こうした武家地の建築の豪壮華麗さは、慶長八年(一六○三)将軍おひざもとの城下町となるにおよんで、年とともにその度を増した。

人が見とれて日の暮れるのを忘れたという蒲生秀行の「日暮門」をはじめとして、浅野長政・加藤清正など外様系の大名屋敷がとくに華美をきそった。(15)

加藤清正の屋敷は、のちの井伊家の屋敷地となった桜田門外にあったが、その表門は桁行土間の大矢倉門で、総金箔の馬ほどもある犀の彫物が五個もあり、台所には首より尾先まで実に八間もある大虎の彫刻かあった。

この傾向は、寛永十七年(一六四〇)造営成った江戸城本丸の居館でその極に達したと思われるが、明暦の大火ですべて灰燼と帰すのである。

以上武家地と町人地の建築について紹介したが、そのきわだった対比は、「寛永の繁栄」の本質的性格である。

それは信長・秀吉の育てた桃山文化の極限の姿ではあったかも知れないが、京都と違って時代文化を象徴するような均質なものではなかった。

要するに植民地的繁栄なのである。

7 参考文献・注

top

(1) 東照宮御実紀附録

(2) 江戸幕府の権力構造――北島正元、岩波書店(昭二九)

(3) 聞見集・霊岩夜話・岩淵夜話別集

(4) (5) (3)に同じ

(6) 信長公記

(7)(8) (3)に同じ

(9) (6)に同じ

(10) 秀吉辞世の歌

つゆと おち つゆときへにし わかみかな なにはの事も ゆめの又ゆめ

(11) 徳川禁令考

(12) 「当代記」「慶長見聞録案紙」「慶長年録」によると一〇〇〇石に一人ずつとなっているが、「吉川家譜」「御手伝覚書」「毛利氏四代実録」などによると一〇〇〇石に一〇人となっている。

(13) 当代記

(14) 近世文化の形成と伝統――芳賀幸川四郎、河出書房(昭二三)

中世文化の基調――林屋辰二郎、東京大学出版会(昭二八)

(15) 落穂集追加 甲良向念覚言

top

****************************************

|