|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 付録

六章 足利幕府の開設としのびよる影

尊氏はついに京都に幕府をひらいた。

一方、吉野の御醍醐天皇は病にたおれ亡くなる。

尊氏の力は強まるばかりだったが、幕府のなかで対立が生まれ、暗い影を落とし始める。

1 尊氏、京都に幕府をひらく

top

「義貞が死んで、私も重荷がおりた」

「といって兄上は、また……」

「いや、今度は大丈夫だ」

「もう二年前のようなことはしない」

兄の心変りを心配する直義に、尊氏は笑いながら誓った。

尊氏は、一三三五年、朝敵(朝廷の敵)とよばれるのを嫌がり、鎌倉の浄光明寺にこもったが、その翌年の一三三六年にも、

「私には仏の道に入る幸せを、直義にはこの世の幸せをおあたえください」

と清水寺(きよみずでら=京都市)に願文をおさめ、政治のすべてを直義にゆずろうとした。

二年前とは、そのことをさす。

直義をはじめ人々が反対したので、尊氏は仏門に入るのをあきらめた。

しかし、その時から尊氏は政治を直義にまかせ、自分は武家の棟梁(代表者)として軍事を担当している。

直義にとって、兄の心変りは困ることであった。 |

尊氏の清水寺への自筆願文 現世の幸福は直義にと願う。

常盤山文庫蔵

|

小さい時から兄弟で助けあってきたように、直義はいつまでも兄と共に歩んでいきたい。

いや、はやく兄尊氏に、正式に将軍になってほしいと思っていた。

直義は、尊氏とはちがって誠実な人がらであった。

こんな話がある。

僧侶たちが直義の屋敷から帰るとき、遅れて出てきた雪村という僧に、履物を勧める人がいなかった。

「おまちください、老師」

履物をさがしている雪村をみると、直義は自分で履物をとって、

「さ、どうぞ」 と雪村にすすめた。

いつわりがなく、筋をとおす直義を人々は信頼した。

今川貞世(さだよ=了俊)という武将は、

「直義は政治を自分の都合でかえることがないからすてがたく、尊氏は弓矢の将軍で、さらに不公平がないからすてがたい」

としるしている。

足利氏の幕府は、二人の性格の違いがうまくかみあって、順調にすべりだした。

足利尊氏は、一三三八年八月十一日に正式に征夷大将軍となり、幕府をひらいていた。

大きな敵、新田義貞を滅ぼしたからである。

直義は人々から副将軍とよばれた。

尊氏は三十四才、直義は三十三才であった。 |

足利尊氏座像 足利家につたわる

「天下をとる」夢をはたし、室町幕府をひらいた。等持院蔵top

|

2 結城宗広(ゆうきむねひろ)の死

top

「新田どのが戦死なさいました」

「なに義貞が……」

一方、吉野の朝廷では、天皇をはじめ人々が言葉も出ないほど、衝撃をうけていた。

二か月前に北畠顕家が討たれ、今度は新田義貞の死である。

天皇は義貞が北陸から京へ攻め上る日を夢みて、何度か催促の手紙をだしている。

だが、望みはたたれた。

そのしずみきった朝廷に、結城宗広(親光の父)がやってきた。

宗広はながく顕家に仕えていた人で、北畠軍の侍大将でもある。

「元気をおだしください。奥州(東北)の人々は、天皇に心をよせております。

顕家さまが三年のうち二度も奥州を留守にしているのに、足利方の軍が攻め込めずにいるのが、何よりの証拠でしょう。 どうか人々の心がかわらないうちに、親王(皇子)をお一人奥州へおくりこんでください。

そうすればこの宗広がその親王さまをかしらとあおぎ、奥州全体の兵をひきいて、かならず京へ攻め上ってみせます。

これまでの負け戦の恥をすすぐのに、一年とはかからないでしょう」 |

老将宗広の言葉に、天皇も仕える人たちも曇ったまゆをひらく。

さっそく十一才の義良(のりなが)親王を将来は皇太子とすることにきめ、北畠顕信(あきのぶ=顕家の弟)を鎮守府将軍に、結城宗広を大将にして、奥州へくだらせることにした。

一三三八年九月上旬、義良(のりなが)親王らは、伊勢(三重県)の大湊から船にのった。

この時北畠親房(ちかふさ=顕信の父)の船は常陸(ひたち=茨城県)を、宗良(むねなが)親王(後醍醐天皇の第二皇子)の船は遠江(とうとうみ=静岡県)をめざした。

だが、遠州灘(静岡県の沖合い)で嵐にあい、船はチリヂリになる。

親房の船は常陸の浦に、宗良親王の船は遠江の港に流れついたが、義良親王・北畠顕信・結城宗広の船は伊勢へふきもどされた。

伊勢吹上村の光明寺に入った宗広は、船出の風向きがかわるのをまつうちに病にかかった。

病気は日に日におもくなっていく。

船にのるどころか、おきることもできなくなった宗広に、枕元の憎がささやいた。

「もはや、長いお命とはおもえません。何かお心にかかることがあれば、おっしゃってください。

息子さんにお伝えしましょう」

それをきいた宗広は、目を閉じようとしていたが、ガバッとはねおき、カラカラと笑った。

「私は、今年七十才になるが、身にあまる栄華をきわめたので、世間に思い残すことはなにもない。

ただ、京へ攻め上って朝敵(朝廷の敵)を滅ぼせなかったのが残念だ。

だから私の息子親朝(ちかとも=死んだ親光の兄)には、父の死後を弔(とむら)おうと思うのなら、花や線香やお経などはいっさいいらないから、朝敵の首をとって、墓の前にならべるよう、伝えてください」

怒りで震える声でいいおわった宗広は、刀をひきぬき、刃さきを自分の胸にむけ、歯をくいしばって死んだ。

義貞のあっけない最期にくらべて、何とすさまじい死に方であろうか。

義良(のりなが)親王は、顕信に守られて吉野に戻った。

相模や武蔵に流れついた天皇方の船は、足利軍にとらえられ、ある者は生けどりに、ある者は殺された。

3 後醍醐天皇が亡くなった!

top

|

後村上天皇画像 後醍醐天皇のあとをついだ。

来迎寺蔵

|

後醍醐天皇陵 陵は北方の京都をむいている。

奈良県吉野山

|

「親王に天皇の位をつく式を……」

天皇は、苦しい息の下から命じた。

後醍醐天皇が病の床についたのは、一三三九年八月九日のことである。

八月十五日、天皇の位につく式が行われ、十二才の義良(のりなが)親王は天皇(後村上天皇)となる。

ついで翌十六日、後醍醐天皇は亡くなった。

死にのぞんだ天皇は、

「私は、永久にうまれかわって朝敵(朝廷の敵)を滅ぼし、太平の世にしたいと思っている。

だから骨は吉野山のコケに埋もれても、魂(たましい)は京(内裏)の空をにらんでいるであろう。

もし、私の命令にそむいて忠義をおこたる者は、皇太子でも忠臣でもない」 |

そういって左の手に法華経五の巻を、右の手に剣をとって息をひきとった。

遺言に従い、遺体は吉野山の林のおくに、北向きにほうむられた。

北向きにしたのは天皇が京(北)の空をにらんでいたいといわれたからである。

天皇は五十二才であった。

巨大な星であった天皇をうしない、南朝の人々は衝撃と悲しみで、なにも手につかなかった。

北畠親房は遠い常陸(ひたち=茨城県)でそれをきき、天皇とすごした年月を思い、老いの身に涙がとまらなかったとしるしている。

「兄上、天皇が亡くなられたそうです」

「まさか」

「使いをだして、確かめてみましょうか」

「そんな必要はない。嘘にきまっている」

「そうですね」

“天皇亡くなる”のしらせは十八日、京へもたらされたが、尊氏も直義も本気にしなかった。

二十八日に使いがきて後醍醐天皇の死を告げられ、はじめて二人は信じる。

そしてその死をかなしみ、怖れたという。

天皇は京都へ帰ることを願い、朝敵尊氏・直義を滅ぼすことを口にして亡くなった。

尊氏は、訴訟(裁判)の仕事を七日間とめ、北朝の政治を五日間禁止して、朝廷をはじめ人々が喪に服するよう命じた。

後醍醐天皇の死は、南朝の人々だけでなく、北朝の人々にも、悲しみと強い衝撃をあたえたのであった。

4 追われる北畠親房 top

その頃、南朝方の貴族北畠親房は、常陸(茨城県)の小田城(注)にいた。

(注=小田城 茨城県の筑波山麓の南にあり、宇都宮氏の一族小由治久が城主だった。

北畠親房は常陸にくるとすぐにここにはいり、足利方と戦った。

小田城がおちると親房は関城にのがれた。)

小田城の小田治久をはじめ、このあたりには、まだ足利方に属さない人々が残っている。

親房はそれらの人々を中心に、付近の豪族たちを味方にひきいれ、南朝の勢力をつくろうとしていた。

ここに南朝の基地が、できれば、奥羽とも連絡がとれ、関東の足利氏をおびやかすことができる。

だが、親房の計画は思うようにはいかなかった。

「南朝に味方をしますから、建武の新政で取上げられた土地と、新しい土地を恩賞(ほうび)にください」

武士たちは味方することを条件に、所領(土地)をもとめたからである。

武士たちは源頼朝の昔から、命をすてて“一生懸命”に奉公するかわりに、子孫がくらせる土地をもらってきた。

いや、尊氏が九州へのがれるときも、「取上げられた土地をかえしてやる」と約束したので、大勢の武士たちが味方になった。

味方になるのは恩賞―土地がもらえるからである。 |

親房のものといわれる軍旗 阿倍野神社蔵

親房が拠点とした小田城跡 茨城県筑波町

|

楠木正成は、兵庫にいくとき、

「今度の戦は、親類さえも出陣をためらっている」

と嘆いたが、天皇に味方しても、充分な恩賞――土地が武士たちにあたえられないからであった。

公家(貴族)の支配下に武士たちをおこうとする天皇は、武士たちより公家たちを優遇した。

その不満が、尊氏のもとに武士たちを走らせた。

しかし公家である親房にはそのことがわからない。

天皇と同じく、武士を公家より一段低くみた親房は、戦う前に恩賞―土地をほしがる武士たちに腹をたてた。

「位や所領は、朝廷がくだすもので、武士が自分から要求するものではない。

それをまだ正式に味方になったわけでもないのに、取上げられた土地(旧領)だけでなく、新しい土地まで望むなんて、慾張りもはなはだしい。

武士の名をけがすものだ」

親房は、武士たちに説教した。 いや、腹立ちがおさまらず、その考えを文章につづった。

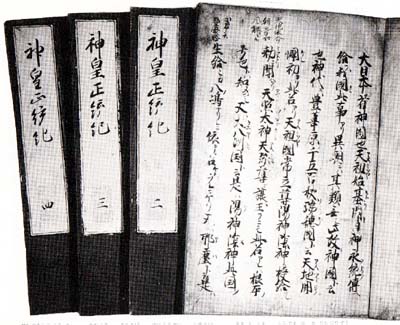

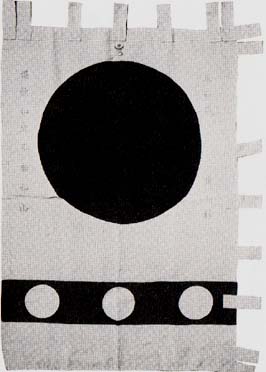

それが『神皇正統記』という本である。

代々の天皇の行ったことをかいたものだが、親房の考えが、はっきりとしるされている。 |

『神皇正統記』 親房が、筑波山のふもとの小田城でかいたもの。

「大日本は神国なり」という言葉ではじまり、

代々の天皇の話を書き、南朝の正しいことをうったえている。

白山比眸神社蔵

|

武士たちは、親房に背をむけた。

そして、親房のいる小田城は、足利方の高師冬(もろふゆ=師直の養子)の軍勢に攻撃される。

親房は、二年後の一三四一年十一月、小田城が師冬に降伏すると近くの関城にのがれるが、ついに常陸に南朝の勢力を作ることはできなかった。 |

関城の跡 親房がたよったが落城した。

茨城県真壁郡関城町

|

5 天竜寺をつくろう top

「兄上、後醍醐天皇の霊をなぐさめるために、お寺をたててはいかがでしょう」

「私も、それを考えてぃたところだ」

「夢窓国師(むそうこくし)は、天皇が亀山殿にはいられる夢をみたといいます」

「なるほど亀山殿か。よい場所に気がついた。さっそく禅寺にするための院宣(いんぜん=上皇の命令書)をいただこう」

尊氏と直義の意見は一致した。

亀山殿は嵯峨殿ともいわれる。

後嵯峨上皇がつくった離宮(別荘となる宮殿)で、一二八九年九月、出家した亀山法皇は禅林寺(現在の南禅寺)から、この離宮に移り住んだ。

亀山法皇の妃(きさき)藤原瑛子(昭訓門院=しょうくんもんいん)は、亀山殿を後醍醐天皇にゆずっている。

院宣は、一三三九年十月五日、後醍醐天皇の死後四十九日めにくだされた。

開山(お寺の創始者)は夢窓国師(むそうこくし)、寺の名は一三三九年が暦応(りゃくおう)二年にあたるので、「暦応寺」ときまったが、比叡山の抗議で「天竜寺」と改められた。

後醍醐天皇のたたりを怖れた尊氏と直義、師直らは、地曳祭(じびきさい)の日に土を一握りずつ運んだ。

天竜寺をたてるために、各地の荘園が寄付されたが、大工事なので金がたりない。

「国師、どうしたらよいでしょう」

「中国の元に貿易の船をいかせてはどうかな」

直義は、夢窓国師の言葉に従い、二そうの船を元へいかせることにした。この船が「天竜寺船」である。

船は一三四二年秋に、博多(福岡県)を出て、翌年の夏には帰ってきた。

たくさんの利益をあげて大成功であったという。

その資金で天竜寺はできあがり、完成の式をまつばかりとなった。

来年(一三四五年)八月十六日は、後醍醐天皇の七回忌(死後満六年め)にあたりますが、光厳院(上皇)のおでましのもとに、天竜寺の完成の式を行いましょう」

直義は、兄にいった。

|

6 できあがった天竜寺 top

|

天竜寺 尊氏と直義が、後醍醐天皇の霊を

とむらうためにたてた禅宗の寺である。京都市右京区

|

|

夢窓国師(疎石)像

天皇や足利氏のあつい尊敬をうけた。瑞泉寺藏

|

「そうか。いよいよできあがるか。工事中に、しばしば比叡山から邪魔が入ったときいているが……」

「はい」

直義は、尊氏の言葉にうなずいた。

比叡山は、暦応の年号を寺の名にしたときも抗議してきている。

昔からある仏教の寺院である比叡山は、幕府が夢窓国師の禅宗を手厚く扱うのが気にいらなかった。

今までの仏教にくらべて禅宗は新しい。

いや尊氏・直義は、禅宗を保護して、延暦寺(比叡山)の力を弱めようとしている。

しかも光厳院(上皇)は幕府のいいなりになり、これまで皇居を守ってきた比叡山を返り見ようともしない。

「上皇が天竜寺にお出かけになるのは、反対だ!」

一三四五年七月、比叡山の僧兵たちが強訴をしてきた。強訴とは、数をたのんで強くうったえることである。

比叡山の僧兵たちはいった。

「天子(天皇)の道場である比叡山があれはてているのに、禅宗をあつく保護するとは何事か。

夢窓を島流しにし、天竜寺をとりこわしてしまえ。光厳院のお出ましなどもってのほかだ。

もし、いうことを聞かなければ、比叡山は日吉神社の神輿(おみこし)をかついで京におしかける」

「そんなことをしたら、僧兵たちの財産は全部取上げる」

幕府は、こういって比叡山のおどしをはねつけた。

僧兵たちが「神輿をかついで……」といったのは、強訴のときは、いつもそうしてきたからである。

山王権現ともいわれる日吉神社は、比叡山の東のふもとにあり、比叡山の地主神でもあった。

八月になると僧兵たちは南都(奈良)の東大寺や興福寺にも応援をたのんだ。

「天竜寺にいくことはとりやめよう」

大さわぎになるのを心配した光厳院は、そういって比叡山をなだめた。

一三四五年八月十六日、後醍醐天皇の七回忌が行われ、二十九日には天竜寺の完成を祝う式が行われた。

尊氏・直義をはじめ、幕府のおもだった武将たちは軍兵を従えて式にのぞんだ。

「壮観だなあ!」

人々は、その美しくよそおった多くの軍兵に目をみはった。

光厳院のお出ましはのぞめなかったが、尊氏は幕府の威光を人々に、充分にしめすことができた。

7 佐々木道誉(どうよ)の無礼

top

|

妙法院 平安時代の末から、

皇族の人がはいる門跡寺となっていた。京都市東山区

|

佐々木道誉画像 個性のつよい武将だった。勝楽寺蔵

|

しかし、幕府の内部には黒いかげがしのびよっていた。足利氏内部で足利直義と高師直が対立しはじめたのである。

対立は、師直の指揮下にある武将たちの乱暴からはじまった。

一三四〇年十月六日。

京の東山の妙法院をとおりがかった近江(滋賀県)守護(その国の武士たちの長)の佐々木道誉(どうよ)は、寺院内の紅葉をみて、

「小枝を折ってこい」

と家来に命じた。

紅葉のえだに手をかけた武士をみて、妙法院の門主(寺院の長)亮性(りょうせい)法親王は、坊官(寺院の職員)を走らせた。法親王は紅葉を観賞中であった。

「御所の紅葉ですよ。折るのはおやめください」

「御所とはなんだ。片腹痛い(こっけいだ)」

家来は、制止する坊官をあざわらって、手にした紅葉より、さらに大きな枝を折った。

「この、ろうぜき者(乱暴者)めが!」

それをみた妙法院の山法師(僧兵)は、道誉の家来をなぐりつけ、枝を取返した。

「どんな門主かしらないが、道誉の家来をなぐるとはけしからん」

自分たちが悪いことをしているのに、道誉は三〇〇騎をひきつれて、妙法院にいくと火をかけた。

火は妙法院だけでなく、建仁寺(けんにんじ)の輪蔵(お経をおさめる蔵)、開山塔、塔頭(大寺の敷地のなかにある小寺)瑞光院までやき、亮性法親王は、はだしで光堂ににげこんだ。

道誉の息子秀綱は、親王の弟子の若宮をなぐりつけた。

それをきいた比叡山の僧兵たちは、

「道誉・秀綱親子を死罪にします。引渡してください」

と光厳院(上皇)にせまった。

尊氏・直義が、道誉をひいきして、罰しなかったからである。

比叡山延暦寺は天台宗の総本山で、妙法院は、天台宗の門跡寺(皇族の人がはいる寺)であった。

困った尊氏・直義は、道誉と子の秀綱を東北地方に別々に流すことにした。

しかし道誉は罪をうけるつもりはなかった。道誉は尊氏・直義の心をしっている。

道誉は、きかざって京を出ると、道々酒の宴をもよおし、遊女をもてあそんで、ゆるゆる遊びの旅をつづけ、近江(滋賀県)に入ると(道誉は近江守護)、そのまま腰をおちつけてしまった。

8 おごる土岐頼遠(ときよりとお)

top

一三四二年になると、これよりもっとひどい事件がおこる。

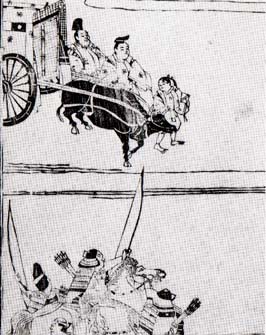

九月六日夜、東洞院五条の辻で、光厳院(上皇)の行列と出会った土岐頼遠は、一緒にいた者が馬からおりたのに、自分はおりない。

「院の行列だぞ」

護衛の者がとがめると、頼遠(よりとお)は、

「なに、院というか、犬というか、犬ならば射ておけ」

と、家来たちに命じた。

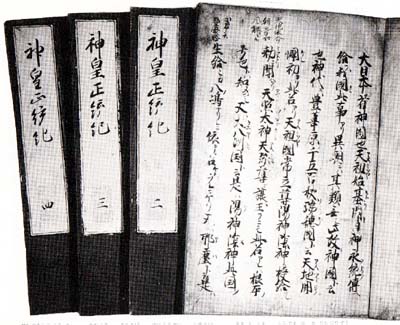

そのため家来たちは光厳院の輦(くるま)をとりかこみ、犬にみたてて追い回し矢を射かけた。

頼遠は、四年前の青野ヶ原の戦いで土岐一族をひきいて、一番の手柄をたてている。

そのおごりが、大きな態度となって現れたのだ。

しかし、さすがに気がとがめたのか、この事件のすぐあと、幕府にことわりもなく、国へ帰ってしまった。

政治を行っている直義は、すてておけず、頼遠をよびもどした。

京にきた頼遠は、尊氏・直義がふかく信頼している夢窓国師にとりなしをたのもうと、出かけていく。

だが、やってきた幕府の兵にとらえられて首をはねられた。

直義はしかし、頼遠の戦功は認めて、甥の頼康に頼遠の所領(土地)をあたえた。 |

光厳院の行列に乱暴をしかける土岐頼遠

|

罪と人をわけた直義の公平なさばきに、人々は「善政(よい政治)だ」と拍手をおくった。

直義は、一三四六年十二月になると、法にふれる守護のふるまいを厳しく取締った。

個人的なことで争ったり、他人の所領に侵入して年貢を取上げたり、わがままや乱暴がめだったからである。

その代表は師直と師泰(師直の兄)であった。

尊氏が将軍になったとき、師直は将軍家の執事(しつじ)に、師泰は侍所(武士を取締る役所)の長官になっている。

執事は、尊氏の命令を下へ伝え、下の者の申し出を尊氏にとりつぐ役目で、恩賞(ほうび)の権限をにぎっていた。

侍所の長官は、軍の指揮権をもっている。そのため、

「恩賞の所領が小さいのです。何とかしてください」

師直の家来がうったえると、師直は、

「よし、その辺の公家(貴族)や寺社(寺と神社)の領地を勝手にきりとれ」

といった。

師泰のほうも負けてはいない。

東山に山荘をつくろうとして使者をたてたが、地主に、

「ここは先柤代々の墓所なので、墓をうつします。しばらくおまちください」

といわれると、

「何という返事だ」

と怒って、五、六百人の人夫をいかせ、山をくずし、木をきり、墓をほりかえしてしまった。

そして、師直・師泰は、

「都に王という人がいて、多くの所領をもち、内裏とか院の御所とかいって、馬をおりなければならないむつかしさよ。

もし王がどうしてもいるというのなら、木や金で王をつくり、生きている王はどこかへ流すか、捨ててしまえばよい」

と暴言をはいた。

佐々木道誉や土岐頼遠が院や親王に無礼をはたらいたのも、上にたつ高師直・師泰がこんな考えをもっていたからであろう。

人々の財産を守ろうとする直義と、人の土地を勝手に家来にあたえる師直・師泰とが、合うはずはなかった。

top

****************************************

|