|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

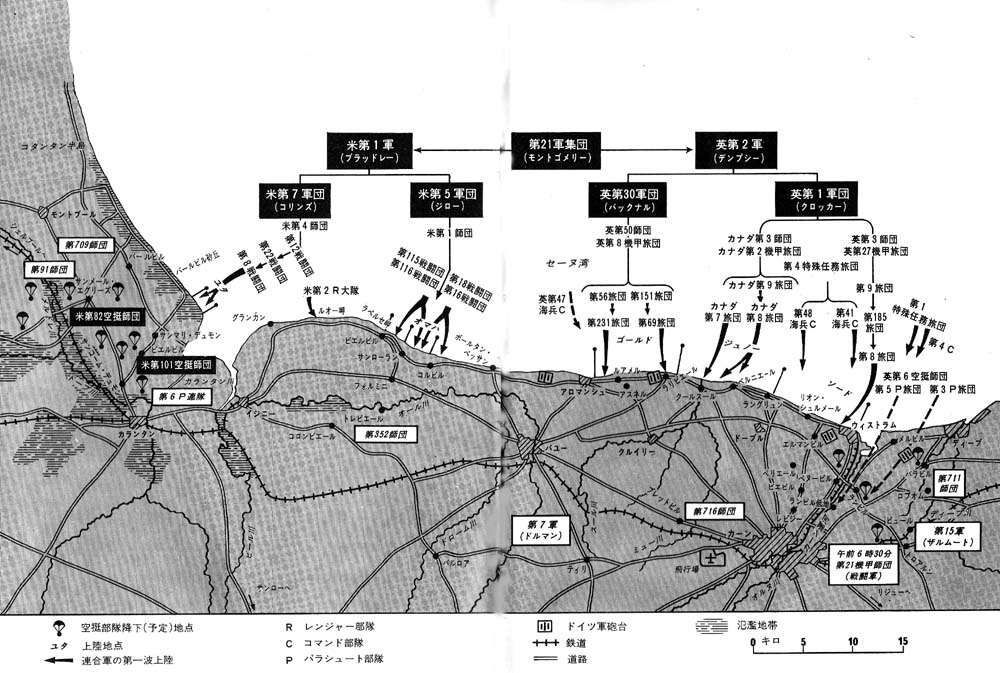

上陸を成功させた大機動力(ノルマンジー上陸作戦10)

ロンメル元帥が「最初の二四時間で勝負がつく」といったのは、正しかった。

彼は、サンロー〜カランタンの線で、SS第十二機甲師団と“教導”機甲師団を戦線に投入しよう、と何回も努力した。

もし、これらの師団が戦闘に参加していたとしたら“オマハ”海岸の上陸拠点は粉砕されていたに違いない。

あるいは、もしロンメルがその日に前線にいさえしたら、またヒトラーに連合軍の上陸を報告しさえしていたら、ドイツ軍の反撃も、手遅れにはならなかったかもしれない。

|

物量作戦:ノルマンジー橋頭堡を確保した連合軍は、大量の兵員と補給物資を陸揚げするため、海岸地帯の整備を急ぐ

|

1 SS第12機甲師団出動手遅れ top

ヒトラーが午後、会議をひらき、SS第十二機甲師団の出動を認めたときは、もう遅過ぎた。

連合軍の空海からの奇襲上陸にたいし、ドイツ軍は増援部隊をおくりこめず、結局ノルマンジー海岸の守備部隊だけで、連合軍の攻勢に立ち向かうことになったのである。

手の届くところにあるただ一つの反撃軍、第二十一機甲師団の指揮をとるフォイヒティンガー将軍は、かねて下達していた計画にしたがって、オルヌ川に降下した英空挺部隊を、すばやく迎え撃った。

しかし、すぐそのあと、通信がとだえたこともあって、決断をためらってしまった。

2 運がなかった第91機甲師団 top

第二十一機甲師団が、最後に第八十四軍団長マルクス将軍の指揮にゆだねられたとき、英第三師団が大きな脅威となっていたので、すぐカーンを強力に防衛しなければならぬと、マルクス将軍が考えたのは、正しかった。

しかし、あまりに多くの時間が空費されすぎていた。

しかし、実際のところ、フォイヒティンガー将軍は、歩兵大隊を英軍との戦いからひきぬけず、またドイツ第七百十六師団から対戦車砲を転用することもできなかった。

彼は英軍の砲火によってペジェール高地から追い出されてしまった。

もし第二十一機甲師団が十分な火砲をもっていたら、逆に英機甲部隊を追っぱらっていたかもしれなかった。

ともあれ、ドイツ第二十一機甲師団は、よく戦ったといえよう。

海岸では、連合軍の二五〇機の飛行機が列車のようにグライダーを引っぱって、まるで空中のどこかの大ターミナル駅に乗入れでもするかのように飛び、それを護衛する戦闘機と共に、夕空を真っ黒にしていた。

第二十一機甲師団がもしこの壮大な光景に、ドギモをぬかれることなく、戦闘部隊がすばやく強力な援護をうけていたら“ノード”海岸の英軍の右側面は撃破され、英軍とカナダ軍のあいだに、海にまで達する危険なクサビが打込まれていたかもしれない。

ドイツ軍にとって、チャンスは一回しかなかったが、たとえこの最初のチャンスがあたえられていたとしても、第二十一機甲師団が勝利を握るのは、難しかったであろう。

ドイツ軍はツキに見はなされすぎていた。

連合軍の空からの攻撃は成果をあげ、戦場を限定して孤立させ、ドイツ軍の予備部隊が移動できないようにした。

六月六日の「Dデイ」一日で、連合空軍はのペ一万一〇〇〇機以上出撃したが、ドイツ空軍にただの一機も撃墜されなかった。

連合軍のある参謀の評価によると、制空権があれば、地上では三倍の力となるという。

「Dデイ」には、連合軍は圧倒的、かつ決定的な空軍力をもっていた。

「Dデイ」の終りまでに、ノルマンジー海岸では、戦闘の型ができはじめていた。

英軍とカナダ軍はドイツ軍の予備兵力を全部引きつけ、米軍が守りの手薄なドイツ軍の側面を攻撃していた。

もし“オマハ”の長い海岸線で、攻撃を受けやすく、ほとんど無防備に近かった連合軍の右側面が、最初にたたきつぶされていたら、恐ろしく困難な消耗戦が続き、英軍の橋頭堡は封鎖されていたかもしれない。

しかし、英第六空挺師団も、英第三師団も、またカナダ第三師団も、この“仮定”を実現させないようにした。

ドイツ第三百五十二師団のクライス師団長さえ“オマハ”海岸に強力な脅威をあたえることは、できないと考えていた。

3 モントゴメリーの戦略 top

連合軍の右側面にドイツ軍の反撃がないようにしておくことは、勝利にとって不可欠の条件だった。

これがモントゴメリー連合軍第二十一軍集団司令官の戦略の要点であり、目的でもあった。

そして「Dデイ」の終りまでに、モントゴメリーは勝利が確実になったと確信したのである。

一方、ドイツ西方軍総司令官ルントシュテットは、強力なSS第十二機甲師団をイチかバチか、リジューヘ移動させていた。

そして国防軍最高司令部から出動命令がくるやいなや、タルト・マイヤー将軍指揮のSS第十二機甲師団は、ただちに戦場に急行せよと命じられた。

たえず連合軍に妨害され、またひどい燃料不足に悩みながら、深夜までにカーンの南西一五キロのエブルシーに到着したが、そこの貯油タンクは焼けおちていた。

やっと動けるようになったとき、ちょうど“ジュノー”海岸上陸部隊の進攻路にぶつかったため、この戦車隊は強力なカナダ軍の脅威に対抗しなければならなかった。

その後、英第三師団と、カナダ第三師団は、ドイツSS第十二機甲師団の攻撃力を消滅させ、その守備力にも大きな打撃をあたえた。

ドイツ軍の“教導”機甲師団は「Dデイ」の日もその翌日も戦場付近にはいなかった。

「『Dデイ』作戦の結果、ヨーロッパ大陸に足場が確保された」とモントゴメリー大将は報告した。

米第一軍司令官ブラッドレー中将にとっては、心配でたまらぬ一夜であったに違いない。

英第二軍司令官デンプシー中将にとっては、あるていど満足すべきことではあったが、手ばなしの大喜びというわけにはいかなかった。

4 意気盛んな英第六空挺師団 top

ノルマンジー海岸の最東端、連合軍の最左翼に降下した英第六空挺師団のパラシュート二個旅団は、グライダー部隊、火砲、その他あらゆる重装備をもった部隊の増援をうけ、いまや力が湧き上がり、自信にみちていた。

英第六空挺師団は、単独で敵中深く攻撃することになっていたのだが、橋頭堡を護り、これを強化していた。

「我々英第六空挺師団の将兵は、強いのだ」という自信をもち、意気盛んで、すでに二晩目の長い夜を迎えた。

彼らの軽戦車は、グライダーから自力ではいだしてきたが、コードとパラシュートが、どうにもならないほど巻きつき、キャタピラーの動輪が動かなくなってしまった。

しかしこれとても兵士たちは、狼狽しなかった。

英軍とカナダ軍の橋頭堡では、昼も夜も奇妙な状態が続いた。

兵士たちは障害物や、残骸、あるいは岩の上や水びたしになった車両の上に取残されていた。

一方海軍の小舟艇、水陸両用トラック、モーターポートなどが、声をからして助けを求めるものや、怒り、恐れ、いらいらした兵士たちの吐き出す大きなのろいの声には耳をかさず、うなり声をあげて走りまわっていた。

“帰途”についた舟艇に拾いあげられた兵士の多くは、好むと好まざるとにかかわらず、そのままイギリス本土に連れ戻された。

5 「水色の帽子」を鼓笛隊演奏 top

ノルマンジー海岸では、自分の部隊をさがして何日もさまよっている兵士が極めて多かった。

大部分は自分の部隊をさがしあてた。

「Dデイ」の午後と夕方には、船酔いの苦しみと海岸の戦闘をあとにして、牧場の青々とした草むらに身を横たえ、“蝶”や“小鳥のうた”について書きしるした兵士もいる。

“ソード”海岸では鼓笛隊が、英第三師団第九旅団がやってきたとき「水色の帽子」を演奏した。

この鼓笛隊はスコットランド部隊と共に前進した。

ウィストラムからアロマンシュにいたる海岸にそってならぶ家々は焼けおち、灰色の煙が幾筋もあがっていた。 |

「戦争と平和」

|

海岸はゾッとするような混乱状態で、こっぱみじんとなった舟艇、戦車のキャタピラー、車輪、あるいは、ねじまげられた鋼鉄などが、山のように残っており、戦死した兵士の死体も散らばって埋葬を待っていた。

数千人の兵士が故郷に手紙を書いた。

兵士たちは地下室やトラックの中や、狭い塹壕や、ドイツ軍の退避壕の中で身を横たえた。

食事の準備も野外ではじめられた。

疲れはてた兵士たちは便所も掘った。

史上最大の上陸作戦の中でも、健全な人間の営みはすべてうまく維持されていた。

戸外に立っていたフランス人は、ほとんどみな当惑げで、狭い道をいっぱいにした兵士や車両の流れに、にぶい視線をなげ、それ以上の反応を特に示そうとはしなかった。

6 拍子ぬけの上陸軍兵士も top

兵士たちの士気は高かった。

ドイツ軍と“接触”せず、また“戦わなかった”ものにとって――接触も戦いもしなかったというのは、非常に少なかったが――この作戦はアッケないもののように思えた。

ある兵士は“線香花火のようなあっけなさ”と呼んでいる。

あれほどまちこがれ、訓練をうけ、考え、そして「神のみぞ知る」と死を覚悟しながら、死ななかった兵士にとっては「Dデイ」の勝利がなんとなく、アッケないものに感じられたのかもしれない。

連合軍の兵士たちのうち、フランス人があたたかく迎えてくれたと考える者もいたし、また疑いぷかく敵意をもっていると感じた者もいた。

また、フランス人は全く冷淡だと思った者もいた。

一方、ドイツ軍の捕虜があまりにも若いので、驚いた者も多かった。

このため、上陸した兵士たちは、戦争はすぐにカタがつくだろうと楽観しがちであった。

しかし、現実にドイツ軍の強力な拠点を攻撃し、手榴弾を投げつけながら地下室に突入していった兵士たちは、ドイツ軍が、容易ならざる相手であると身をもって味わっていた。

ドイツ軍の第七百十六師団は、バラバラに分断されていたが、それでもなお小兵力で勇敢に戦っていた。

なかでも、ノルマンジー海岸の最右翼“ユタ”海岸の奥に降下した米第八十二空挺師団は、不利な立場に追い込まれていた。

この師団は、サンメール・エグリーズを占領し、友軍の米第百一空挺師団と共に何十という陣地を護っていたが、海上からの支援部隊が到着するのをまっていた。

しかし“ユタ”海岸の米軍橋頭堡は堅持されていた。

真夜中までに米第四師団全部が上陸を完了し、ざっと二万の将兵と一七〇〇両の車両が揚陸されていた。

第四師団の先頭をきった第八、第二十二の二個戦闘団で、戦死者は、わずか一二人だった。

米第七軍団長のコリンズ将軍は“ユタ”海岸の橋頭堡については、何も心配しておらず、むしろ、米海軍のムーン提督の出方を心配していた。

コリンズ将軍は、なんとしても上陸を続行したいと思っていたが、ムーン提督は、海軍部隊に損害がでるのを恐れて、夜間の上陸を中止すべきだという意見をのべていたからだ。

|

海岸地帯のドイツ軍の塹壕のあと

|

7 おちおちできなかった“オマハ”海岸

top

一方“オマハ”海岸上陸の指揮をとった米第五軍団長ジロー将軍は、海岸の断崖のうえに前線司会所を設けたが、問題が山積しているのでオチオチできなかった。

“オマハ”海岸には背後地がなく、記録によれば「Dデイ」の夜には“くつろぎも、安心感もなかった”のだ。

孤立したドイツ軍は“オマハ”海岸のアメリカ軍に発砲し続けた。

この日、一〇〇トンの補給物資が“オマハ”海岸に揚陸されたが、ビエルビル、サンローラン、コルビルの背後を固守する兵士は、疲れはて、腹をすかし、弾薬も、睡眠も、その他ほとんどのものが不足していた。

しかし、彼らには心の拠り所があった。

“オマハ”海岸の橋頭堡はいちばん奥深く入ったところでも、一三五〇メートルをこえず、計画されていた“海岸補給線”さえなかった。

米駆逐艦が海岸を封鎖してしまい、オオカミのように行ったり来たりしながら大暴れし、一〇〇〇メートルと離れていないドイツ軍の拠点を撃ちまくった。

自分たちは二度と立ちあがることはなかろうと考えていた米第一師団の兵士たちも――彼らが何かを考えたとしての話だが――テーラー大佐、コータ准将、その他ほんの少数の連中についていく力がまだ自分たちにあるとわかって、前進したのだった。

足場を確保できたこと自体、奇跡であったが、また事実でもあった。

アイゼンハワー最高司令官をトップに、モントゴメリー大将やデンプシー中将はもちろん、事情を知っているものなら誰でも、米第五軍は前進するのに、一週間はかかるだろうとみていた。

8 機動力の勝利 top

フォレスト・ポ〜グはつぎのように書いている。

「中央方面前線では、米、英軍が集中的に突進したため、六月八日までに米第五軍団と英第三十軍団は、ドローム川で手をにぎった。

米第五軍団はさらに灌木地帯を突進し、ドイツ軍が守りをかため、その地帯に障害物をしきりに増やしているなかで、サンローの四、五キロ手前まで進んでやっと止った」

ポーグは、さらにこういっている。

「ドイツ軍はカーンがパリヘの入り口になると考え、予備兵力を集結して防衛にあたり、カーンを目前にした地点で英軍をクギづけにした」

“オマハ”海岸に上陸した米第五軍団の第一師団は、海岸で足場をきずくのに苦労していたが、ついにドイツ軍の防衛線をうちやぶり、一週間にわたって無敵の進撃を続けたのである。

「Dデイ」の作戦について、アイゼンハワー最高司令官は、つぎのようにのべている。

「戦術的な面はべつとして“オマハ”をのぞくノルマンジーの全海岸で、我々が比較的かるい損害しかうけなかったのは、主として機動力をつかった新機軸が成功したのと、 |

「Dデイ」の翌日、上陸作戦の成功に感慨ぶかげな表情の

アイゼンハワー連合軍最高司令官

|

奇襲の第一波として大量の機甲部隊を上陸させたのが、上陸部隊の兵士に物心両面にわたって、驚くような効果をあたえたからだ。機甲部隊の援助がなかったら、奇襲部隊が上陸地点を強固に確保できたかどうか疑わしい」

9 英人嫌いのブラッドレー top

ブラッドレー中将〔米第一軍司令官〕が、この点についてどう考えたかは、誰にもわからない。

ブラッドレーは対地雷戦車、臼砲搭載戦車、ホバート機甲部隊のほかの兵器を全部、何故ことわったのだろうか。

チェスター・ウィルモットの信じるところによると、プラッドレー中将は “自信がなく、保険をかけすぎる”英軍のやり方を軽蔑していたのだ。

ブラッドレーは、英軍や敵であるドイツ軍のように、兵士のために“砲身のカスをきれいにこすりおとす”ようなことはしなかった。

「分析の結果によると、ホパート特殊機甲部隊を十分、協力させようという、モントゴメリー大将のはじめの申し出を、アメリカ軍の高級指揮官たちが受けるのに躊躇(ちゅうちょ)したために、アメリカ軍が高価な代価を支払ったのは明らかだ」とリデル・ハートは指摘している。

ブラッドレー中将は、根っからのイギリス人嫌いだったが、地上軍の総指揮をとった英軍のモントゴメリー大将のうえに、この感情を爆発させてしまったのかもしれない。

しかし、いずれにせよ、アメリカ軍は「Dデイ」に“オマハ”海岸で高い代価を支払ったのである。

しかし六月六日の夜には、こんなことは、みなもう遠い過去の話になっていた。

連隊や大隊の指揮官たちの関心事は、自分の部隊を掌握し、全速力で「Dデイ」の目的地点を確保することだった。

「Dデイ」の連合軍の死者は二五〇〇人をこえず、そのうち一〇〇〇人は、“オマハ”海岸での犠牲者だった。

こうして、連合軍は“オーバーロード”作戦の第一段階としての“ノルマンジー上陸作戦”に勝利を握ることになったのである。

連合軍各部隊のノルマンジー上陸作戦(付録) top

|