|

****************************************

HOME ポーランド パリ陥落 英本土決戦 北アフリカ モスクワ スターリングラード クルスク ノルマンジー バルジ ベルリン

ノルマンジー上陸作戦−Dデイ

(『D−day』 R・W・トンプソン著、宮本倫好訳 第二次世界大戦ブックス25)

|

|

著者 R・W・トンプソン

1904年生まれ。「ブリチッシュ・モーニング・ポスト」紙の特派員として南米諸国で活躍。

1940年、英軍情報部隊大尉となる。

その後特別にサンデー・タイムズ・マガジンの派遣従軍記者として、ノルマンジーをはじめ、各前線で取材。「ライン」の戦い」など大戦関係の多数の著作がある。 |

|

|

総編集長 バリー・ビット

英国の著名な戦史・軍事評論家。

ブリタニカ百科事典の海戦項目の執筆者、パーネル社版「第二次世界大戦史」編集者、BBC放送制作「大戦」シリーズの監修者である。 |

|

ドイツ軍の防衛態勢(編集部)

top

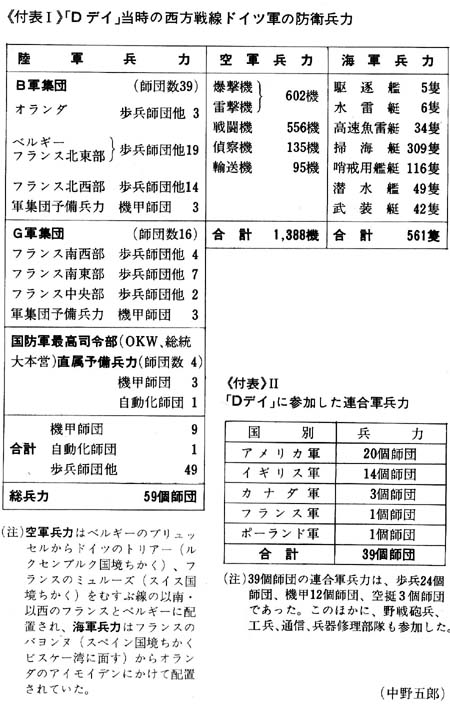

予想される連合軍の大陸反攻作戦にたいし、ドイツ軍はゲルト・フォン・リレントシュテット元帥指揮の西方軍に、歩兵50個師団、機甲10個師団を配し、備えを固めていた。

ドイツの国民的英雄となったエルウィン・ロンメル元帥が、アフリカ戦線から呼び戻され、西方防衛準備総監となり、北はオランダから南はフランスのブルターニュ海岸まで1500キロにおよぶ長大な防衛線準備の責任者となった。

ロンメルは、ヒトラーのいう「大西洋の壁」が全く貧弱なのを知り驚いたが、防衛線づくりにはげんだ。

やがて、ロンメルはB軍集団司令官となり、実戦指揮もとることになったが、ここに難問題がおこった。

連合軍の上陸地点がどこか、という予測と上陸した連合軍をいかに反撃するかという二つの点で、ドイツ軍統帥部内の意見が対立したからである。

まず、最高司令官であるヒトラーは、もちまえの“カン”で、連合軍の上陸地点は、北フランスのカーンとシェルプールのあいだ(ノルマンジー海岸)であろうと断言した。

一方、西方軍総司令官のルントシュテット元帥は“オーソドックスな発想”しかできなかったので、連合軍の上陸地点は、英国からいちばん近いドーバー海峡の力レーとディエップのあいだだと考えた。

ロンメルは、ヒトラーの命令にもとづき、ノルマンジー地区の防備を急いだが、ルントシュテットはいぜん考えをかえず、この地区の防衛は、連合軍の猛爆撃、ドイツの資材不足に妨げられ「Dデイ」までに完成されなかった。

第二の防衛戦略については、ルントシュテットとロンメルの構想が、まっこうから対立した。

ルントシュテットは、連合軍の侵攻を食い止めるためには、ドイツ軍主力を海岸からはるか後方におき、機動力を使っていったん上陸した敵を海に叩き落とすべきだという「防衛第二線」構想をとなえていた。

これにたいして、ロンメルは水際撃滅をとなえた。ロンメルは、連合軍が制空権を握っている以上、ルントシュテットの戦略のカギとなる機甲師団の移動は無理だし、水際で撃滅するのが得策だと考えた。 |

|

ロンメルは「上陸作戦の最初の24時間は決定的なものになるだろう。この日は両軍にとって、『いちばん長い日』になるだろう」とのべていた。

この両将軍の対立に、ヒトラーが妥協案を持ち出した。これは機甲師団の運用についての取決めであった。

すなわちルントシュテットの構想ほど海岸から離れず、ロンメルのいうほど海岸に近くない内陸部に、まんべんなく機甲師団を配備するというもので、しかも予備の機甲師団の移動には、ヒトラーの承認が必要だった。

このためドイツ軍は敏速に反撃できなかったのである。

さて「Dデイ」後の7月2日、ルントシュテットは解任され、ハンス・フォン・クリューゲ元帥が西方軍総司令官となった。 7月17日、ロンメルは連合軍機の銃撃をうけ重傷をおった。

このため、クリューゲがB軍集団司令官を兼務することになった。

7月20日、ヒトラー暗殺事件がおこった。

クリューゲもこの陰謀に関係していたので、積極的な指揮をとれず、まもなく解任され、服毒自殺をとげた。

クリューゲの後任には、ヒトラーお気に入りのモーデル元帥があたったが、連合軍の進撃を食い止めることはできず、戦勢はますますドイツ軍に不利になっていったのである。

訳者あとがき top

もう八年ほどまえになるが、私はカーンで一ヵ月あまり過ごしたことがある。

カーンはノルマンジー上陸作戦に成功した連合軍とドイツ軍が、死闘を繰返したところで「Dデイ」から約一ヵ月後の七月十日に陥落した。

これでドイツ軍は第七軍と第十五軍が分断され、連合軍はパリヘの道を開いたのである。

この滞在期間中、私は「Dデイ」の舞台となったノルマンジー海岸にも、しばしば足をのばした。

カーンの町もそうだったが、戦後二〇年の歳月をへて、ノルマンジー一帯はすっかり変わり、大戦末期の壮大なドラマを忍ぶことは、もう困難だった。

いまこの「Dデイ」を訳出するにあたって、私は、あざやかな八年まえの追憶に、著者トソプソン氏の精密な描写をダブらせて、自分の頭のなかに「Dデイ」の完全な絵を仕上げることができた。

第二次大戦中、フランスで「マキ」とよばれる武装ゲリラが、ドイツ軍を悩ませた。

カーンでこの一員だった人にぶどう酒をふるまわれながら、一晩じゅう昔話を聞いたことがある。

連合軍はゲリラ戦の拡大にあるていどの不安の念をもっていたため、「Dデイ」の日、アイゼンハワーはフランスの愛国者たちに、慎重な行動をするよう、BBCの放送でとくに要請した。

ところが、この日ドゴールは、あらゆる手段でドイツ軍と戦うようフランス国民に求めたのだった。

ノルマンジー各地の「マキ」は、ドゴールの訴えに呼応して武カ闘争を強化し、連合軍を側面から助けて、故国解放の栄誉を他人の手のみにゆだねなかった。

米、英両軍の間にも反目があった。チャーチルは米国人の血が入っていたから、親米感情がとくに強く、アイゼンハワーも大義のまえに小異を捨てるよう努力をした。

しかし、実際の作戦面では、完全な統合は不可能だった。

とくに米軍のプラッドレー中将が、英国嫌いの感情から、英軍機動部隊の援助をこばんだため、不必要な犠牲をだしたとする著者の指摘は興味ぶかい。

「鉄と火薬」の量がものをいった冷厳な作戦のなかに、こうした人間どうしの対立、あるいは怨念さえまじえながら、史上最大の上陸作戦は見事に遂行されたのである。

訳出にあたって、原文にある注と訳者の注を、それぞれ( )と〔 〕で区別した。

翻訳 宮本倫好(みやもと・のりよし)

1930年和歌山県生まれ。神戸外語大英語科卒。

1954年サンケイ新聞入社。 1962年から2年間アメリカに留学。 1967〜71年ロンドン特派員。

移動特派員として中東戦争、各種国際会議などでヨーロッパ・アフリカに取材。外信部次長。英戦略研究所会員。

日本語脈監修 中野五郎(なかの・ごろう)

1906年東京生まれ。東大法学部卒。朝日新聞社仏印・ニューヨーク特派員。

1942年交換船で帰国後、朝日新聞退社。

第二次大戦関係の執筆に専念。主な著者「タラワ」「サイパン」「硫黄島」「カッパ版太平洋戦争」「モリソン太平洋戦争史」本シリーズ「パールハ−バー」などがある

top

**************************************** |