|

****************************************

HOME ポーランド パリ陥落 英本土決戦 北アフリカ モスクワ スターリングラード クルスク ノルマンジー バルジ ベルリン

英本土航空決戦

(『栄光のバトル・オブ・ブリテン』エドワード・ビショップ著、山本親雄訳)

|

はじめに 一九四〇年の盛夏 バリー・ピット(総編集長)

top

チャーチルは、第二次大戦中、彼のもっとも有名な演説のしめくくりに、つぎのようにいっている。

「フランスの戦いは終った……。そしてイギリスにおける決戦が、まさにはじまろうとしている。キリスト教文明の運命は、かかってこの決戦にある。わが大英帝国が末長く生存できるかどうかは、ひとえに、この決戦にかかっている」

この言葉には、ふつうの演説よりいっそう重要な歴史的真実味があった。

一九四〇年〔昭和十五年〕の夏のおわりには、イギリスだけがドイツの戦力に挑戦し、ナチの哲学に反発できる力をもっていた。ヒトラーに対抗してたちあがった諸国のなかで、イギリスだけが征服されていなかったからである。

ドイツにたいして物理的に抵抗できたほかの国は、ソ連とアメリカの二国だけだったが、これらの国では、自国の政治形態のどこに抵抗する力があるのかわからず、スターリンもアメリカの大衆も、ナチ・ドイツの存在がどうして彼らの生存の脅威になるのか、まだよくわかっていなかったため、ヒトラーに反発することができなかったのだった。

だから、当時はイギリスだけが、世界史上いまだかつてなく、またおそらく今後もないほどの、極めて重大な役を演じなければならなかったのであった。

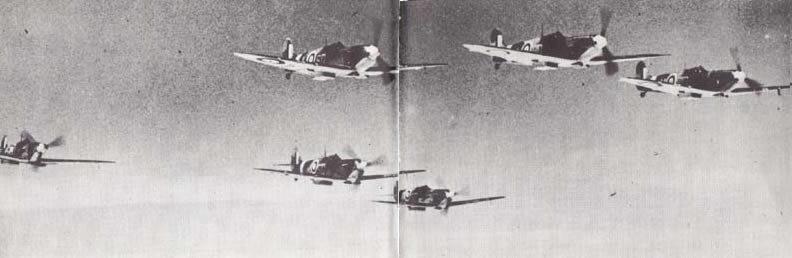

この本の著者、エドワード・ビショップがありありとのべているように、あの一九四〇年のながい夏の日の英本土航空決戦〔バトル・オブ・ブリテン〕は、我々にとって最高の武勇伝や、笑顔で戦場におもむく若者、またすみきった青空にたなびく真白い飛行雲などとなって、我々の目にうつったのである。

たとえば、ロンドンの郊外にパラシュートで降下した英空軍の戦闘機パイロットが、着地したちかくのクリーニング屋の従業員だちからキスぜめにされたとか、イギリスの海岸に撃墜されたドイツ空軍のパイロットを、漁師のおかみさんたちのリンチから助けだすのに、警官が非常に苦労したとかいう話である。

こんなことがあったのは事実であるが、その裏には、ヒューストン夫人の寄付(これは歴史上もっとも意義ぶかい個人的寄付の一つである)によって生まれた、「スピットファイア」戦闘機をつくった技術上の努力と、レーダーを発明した英知とがあっためである。

戦争というものは、いつも世間が常識で感じとる以上に、兵器や装備品の性能いかんによってきまってくるものであって、世の中が工業的に進歩すればするほど、ひと昔まえの勇気とか力とかいうもの以上に、技術上の優越がものをいうようになるものである。このような見解は、エドワード・ビショップもまた本書であきらかにしているところである。

英本土航空決戦では、けっきょく、上昇力と速力および正確な射撃の技量、さらに重要なことは、適時適所に配置された能力によって、勝利をえることができたのである。

|

訳者 あとがき

top

翻訳 山本親雄(やまもと・ちかお)

1896年愛媛県生まれ。海兵46期、海大卒。飛行将校、駐米大使館付き武官補佐官、航空戦隊参謀、水上機母艦艦長をへて、戦時中は航空本部総務部第一課長、大本営海軍部作戦課長、航空戦隊司令官などを歴任、終戦時少将。

戦後、中華民国・国民政府顧問。「日本海軍航空史」を編集。本シリーズ「スピットファイア」の訳者。 |

著者は本書で、英本土航空決戦におけるドイツ空軍敗北の主因は、重爆撃機を欠いていたことにある、と強調している。

もっともな意見である。太平洋戦争末期、日本本土が米軍のB29に爆撃され、飛行機工場をはじめ各種軍需工業施設が壊滅、戦争遂行上級大の痛手をこうむったことを思えば、とくに然りである。

ドイツ空軍のもうひとつの欠陥は、戦闘機の航続力が短かかったことである。

日華事変の末期以後、日本海軍の零戦が長大な航続力を発揮し、中国奥地の航空撃滅戦に偉功をたてたが、もしドイツ空軍がMe109などの航続力をのばしていたら、成功していたかもしれない。

著者はまた、ゲーリングの作戦方針が、英空軍戦闘機の撃滅と、英国航空機工業の破壊に徹底せず、途中から攻撃の重点をロンドン空襲に転じ、英国民の戦意喪失をねらったことも、大きな誤算であった、と指摘している。

およそ都市爆撃の効果は、一見すこぶる大きいように思われるが、これによって敵国民の戦意を破砕することはけっして期待できるものではなく、かえって戦意と敵愾心(てきがいしん)を高めるもので、第二次大戦はもとより、遠くは日華事変、近くはベトナム戦争の戦訓が実証している。

ロンドン空襲の惨状も、東京初め日本の各都市がうけた惨害にくらべれば物の数ではなかった。

それでも日本国民の戦意が挫折(ざせつ)したとは思われない。

英国をすくった戦闘機の功績には、満腔(まんこう)の敬意を表するが、そのカゲには、危急存亡にあたって、戦闘機の生産に主力をそそいだ政府の卓見(たっけん)はもちろん、要路の関係者の努力を忘れてはならない。

英国は独立空軍制を採用した世界最初の国で、その適否は今なお論議があるが、英本土航空決戦で戦闘機の生産とその作戦運用に国力を傾けることを可能ならしめた一因は、じつに独立空軍制にあったと確信する。

レーダーの開発と運用が敵に一歩先んじていたことは、また英国勝因の重要な一因であった。

日本もまたレーダーにおいて米国に立ち遅れ、作戦上苦境におちいったことを思えば、著者のいうとおり近代戦における科学技術の重視は、いかに強調するもおよばないと思う。

訳出にあたって、原文にある注と訳者の注を、それぞれ( )と〔 〕で区別した。

日本語販監修 中野五郎(なかの・ごろう)

1906年東京生まれ。東大法学部卒。朝日新聞仏印・ニューヨーク特派員。 1942年交操船で帰国。 48年朝日新聞退社。第二次大戦関係の執筆に専念。主な著書 「タラワ」「サイパン」「硫黄島」「カッパ版太平洋戦争」「モリソン太平洋戦史」訳書に本シリーズ「パールハ−バー」など多数。 |

top

****************************************

|