|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

仲間割れのドイツ軍司令官(ノルマンジー上陸作戦4)

ナチ・ドイツの軍事力は、一九四二年〔昭和十七年〕の夏をピークに、しだいに衰えはじめ、この年の秋には崩壊への運命はさけられない情勢となっていた。

いつ、どんな形で、このむしばまれた大木が倒れるかということだけが問題だった。

もちろん、ドイツ人のなかでも、軍首脳をはじめとして、このことに気づいていたものは少なくなかったが、ドイツ人の知性と精神をあやまらせるような一人の狂人が、絶対的な権力をもって君臨していたのだ。

軍事力は落ち目になっていたが、ヒトラーは、いぜんゆるぎない権力をにぎっていた。

|

防衛作戦をねるドイツ軍指揮官

|

1 ジリ貧のドイツ軍 top

一九四二年十月以後、ヒトラーはドイツ軍の犠牲をいたずらにふやしていったが、誰も彼をとめだてできなかった。

米英仏連合軍の大戦略は、三ヵ国の利害が衝突して、ぼやけたものになってはいたが、ドイツ軍には大戦略そのものがなく、ただ敵を迎え撃つだけだった。

アフリカでは、ロンメル元帥〔ドイツ・アフリカ軍団司令官〕がまともな支援をうけることもなく、エジプトで勝てるチャンスをのがしてしまい、チュニジアでアフリカ軍団を放棄して、これを犠牲にせざるをえなくなった。

広大な東部戦線では、北でも南でも、ドイツ軍がソ連軍に圧倒されていた。

パウルス元帥は二五万以上の部下とともに、スターリングラードで無益な全滅をとげたとして非難された。

しかしヒトラーの運命の変化をきわだたせたのは、リスト元帥が、コーカサス〔カフカス]山脈〔ソ連南部の黒海からカスビ海におよぶ山脈〕の突破に失敗したことだった。

ワルター・ワーリモント将軍〔国防軍最高司令部作戦部長代理〕は、B・H・リデル・ハート〔イギリスの有名な軍事評論家。本シリーズの総監修者〕にたいして、ヒトラーが、コーカサスからもどってきたヨードル将軍 〔ドイツ国防軍最高司令部作戦部長〕と会見したときにしめした“反応”についてくわしく説明している。

ワーリモントによれば、東部戦線の重大な敗北によって、ヒトラーは、もはや責任を他人になすりつけることができなくなり、このときをさかいに、態度や行動がすっかり変ってしまったという。

またヒトラーは、ほとんど外出しなくなり、食事も自分ひとりでするようになった。

「私の確信するところでは、ヒトラーは、ソ連にたいする二回目の攻勢に、再び敗北をきっしたことによって、東部戦線では目的を達成できず、けっきょく、戦争に負けるだろうという結論をもったにちがいない」とワーリモントはいっている。

こういう判断は、なにもワーリモント将軍の言葉にかぎらない。

ヨードルをはじめ、ほかの人たちも確認しているし、なによりも歴史がこれを証明している。

一九四三年には、ドイツ軍は驚くべき損害をこうむった。

勝利がない以上敗北しかなく、第三の道は考えられなかった。

なるほど相当数の師団がのこってはいたが、その質は加速度的に悪化していた。

一方、この年、連合軍は大西洋で完全な勝利をおさめ、地中海を掃討し、ドイツ本国にたいする破壊をようしゃなくすすめ、ドイツ空軍の力を着実にそいでいった。

東部戦線ではドイツ軍にとって憂鬱な犠牲がつづき、もはや絶望感だけがドイツ人の心をうずめていた。

2 貧弱な西部戦線のドイツ軍 top

ドイツ軍がソ連にたいして攻撃をはじめた瞬間から、ドイツが支配していた西欧沿岸五〇〇〇キロの防衛は全く手薄になった。

ソ連侵攻のため、一九四一年〔昭和十六年〕四月、西部戦線司令官から、南方軍集団司令官に転じたルントシュテット元帥は、背後が無防備のまま放置されているので、ゾッとしたといっており、また、このスキをついてイギリスが攻めてくるであろうと予測していた。

ルントシュテットがこのように考えていたことは、単に西部戦線のドイツ軍兵力の不足を暴露したばかりでなく、ダンケルクから生命からがら逃げだして裸同然のイギリス軍の実情について、ドイツ軍が全く知らなかったことをしめしている。

ドイツ軍がイギリス軍を買いかぶっていたので、イギリスは侵攻されずにすんだともいえよう。 |

フランス北岸に緊張たかまる:防衛線を視察するロンメル元帥 |

一九四二年、再び西部戦線の総司令官にカムバックしたルントシュテット元帥は、情勢がほとんど好転していないと判断した。フランスは、東部戦線で傷ついた師団の休養の場となっており、紙上の計画では、五〇個から六〇個師団が、いつでもすぐに動員できることになっていたが、実質的には二五個師団以下の水準しかなく、それも戦力的には、不十分なままだった。

ちょっと考えただけでもすぐわかることであり、ルントシュテットもすぐに気づいていたのだが、たとえ最強の精鋭であったとしても、五〇〇〇キロにおよぶ海岸線をまもるには、少なくとも五〇個ないし六〇個師団の一〇倍の兵力が必要だった。五キロあたり一個師団でも、けっして多すぎはしないが、八〇キロ〜一〇〇キロに一個師団では絶望的になってしまう。

したがって、ドイツ軍のかかえていた大きな問題は、連合軍がいつ大攻勢をかけてくるかを予測することはもちろん、それ以上に、どこに攻勢をかけてくるかを判断しなければならなかったことである。

その判断がどんなものであったにせよ、広大な地域が無防備に近い状態にさらされることほ間違いなかったし、また戦略予備兵力の問題は解決されるのぞみもなかった。

3 ルントシュテットはドーバー海峡上陸説

top

ルントシュテット元帥は最初から、連合軍がドーバー海峡のパドカレー地区のソンム川を挟む地点に上陸するものとみていた。

その理由は、この地点が、イギリスからフランスヘの最短距離であり、しかも海空からの支援もうけやすく、港も確保しやすいというばかりではなく、この地帯がライン川からドイツの心臓部にかけての最短距離にあるからだった。

フランスにいるドイツ軍からみるのと、イギリスからみるのとでは、見方が全く違っていたのである。

連合軍は、ドイツ軍優位と考え、ルントシュテットは自分の陣営の弱さをハッキリ知っていたのであった。

もし「大西洋の壁」がルントシュテットがいみじくも名づけた“宣伝の楼閣”以上のものであったとしても、ヒトラーが信じこんだり、連合軍に想像させていたものよりは、ずっとおそまつだった。 |

海上を警戒する「大西洋の壁」のドイツ軍兵士

|

ヒトラーの夢を実現するには、資材も労働力もなく、たとえ、彼の夢がまっとうなものであったにしても、あのものすごく強力なフランスのマジノ線〔一九三〇年代につくられたドイツとフランス国境の要塞。開戦直後、ドイツ軍に迂回されて、あっさり突破された〕の運命がしめしたように、防衛のクサリというものは、一つでも弱い輪があれば全体が弱くなり、また防衛する将兵の実力をだせないものだ。

「大西洋の壁」は、ドーバー海峡地域では“宣伝通りの強さ”をもつものとして実在していたが、ほかの地域では全く存在していなかったのだ。

4 ヒトラーの恐怖 top

一九四二年の晩秋に、連合軍が北アフリカに上陸したことで、ヒトラーは “たえず忙しくかけまわる”ことになった。

ヒトラーは連合軍がどこにでも、またいたるところに上陸してくると思うようになった。彼の心配していた地域には、オランダ、ポルトガル、スペイン、それにアドリア海〔イタリアとユーゴのあいだの海〕沿岸があった。チュニス〔北アフリカのチュニジアの首都〕が陥落してから、ヒトラーは南フランスがすぐさま脅威をうける、と信じるようになった。

同時にまた、ノルウェーの守りが手薄だと恐れたが、チャーチルはヒトラーのこの恐怖を、現実のものにしたいと、たえず願っていた。

このようにして、ドイツ軍の将軍たちにとっては、手のつけられない状態がますます酷くなっていった。

彼らのほとんどは、直接指揮する職域以外では、戦争がどのように進展しているかについて、全く知らされていなかった。

一九四三年四月、第八十六軍団のガイル・フォン・シュウェッペンブルク将軍は“ギゼラ”作戦の準備をせよとの命令をうけた。

この作戦は機械化五個師団がスペインに展開し、うち四個師団がマドリードに突入、残りの一個師団がビルバオ〔ビスケー湾に面するスペイン北部の海岸〕に駐屯せよ、というものだった。

シュウェッペンブルク将軍が、この作戦を「なんとバカげたこと」といったとしても、驚くにはあたらない。

将軍たちは、ヒトラーほどひろい地域にわたって連合軍が上陸してくる、と恐れたわけではないが、けっきょくのところ、ヒトラーの“力ン”に従わざるをえなかった。

将軍たちがソンム川地区とノルマンジー地区に目を向けたときは、とくにそうだった。

一九四三年九月、イギリスでは、念のいった演習が行われた。

これはヨーロッパ反攻作戦にそなえて、膨大かつ複雑な軍隊の移動、乗船のさまざまな問題を予行演習するという狙いと、敵の目をくらますという狙いがあった。

しかし後者の点では、失敗した。

ハッタリが「あまり見えすいている」とルントシュテットが考えたからだ。

ドイツ軍は連合軍がデッチあげた話よりも、占領地域で自然に発生するうわさにひきずられたり、驚いたりしたようだ。

5 仏のレジスタンス運動 top

一九四三年の秋に、フランス海岸にはじめて激浪がおしよせ、冬の近いことをつげたとき、予想される連合軍の攻撃地域はぐっとせばまり、ドイツ軍にイキぬきの期間をあたえた。

たぶん来年の春までは、どこも安全だろうと思われた。

なすべきことは「大西洋の壁」を強化し、上陸地点をまもる地雷原をふやし、訓練をかさね、戦闘に利用できる部隊のさまざまな火力を改善することだった。

予備機甲師団をどこに配置し、どのように使うかが、すでにむずかしい問題になってきていた。

ヒトラーがあれこれ迷うのと、連合軍が制空権をにぎっていることによって、予備機甲師団の配置問題は解決が不可能になろうとしていた。

この年にはまた、フランスのレジスタンス運動の質が大いに向上した。

さまざまなグループの争いは少なくなり、運動全体がイギリスの援助と呼びかけによく呼応した。

一九四三〜四四年の冬までに、ドイツ軍にとって、フランスのレジスタンス運動は深刻な問題となっていた。

鉄道や輸送機関は破壊されるし、ベッドの下や洋服ダンスのなかに、爆弾がしかけられているかもしれないというたえざる恐怖、汽車が脱線したり、あるいは原因不明のままふっとんでしまうのではないかと恐れて、ドイツ軍の士気が低下していた。

ドイツ軍にとって、危機の瞬間が近づいているという兆候は、だれにもよみとれた。

その年は一九四四年であり、場所は西ヨーロッパ、時期は春か夏というのであった。 |

海岸の見張リ“(左)、自由インド”軍部隊を閲兵するロンメル元帥(右)

防衛陣地構築の中心となったトート博士の名をつけた砲台

|

6 上陸は五〜八月と判断 top

一九四四年一」月八日付けのアンカラ〔トルコの首都]経由のドイツ外務省報告によって、ドイツがえた情報によれば「連合軍は上陸作戦計画に“オーバーロック”という隠語名をつけ、一九四四年に“第二戦線”を形成して、最後の対決をする決意である」という確証をしめしていた。

しかし、この第二戦線には、バルカン半島はふくまれていない、とこの報告はのべていた。

一ヵ月後に、ドイツ西方軍情報部長は、この情報を確認してつぎのように報告した。

「一九四四年に、地中海以外のところで、ある作戦が計画されている。これで連合軍は一気にカタをつけようとせまり、もてるすべての力を動員してこの作戦を実行しようとしている。

この作戦はたぶん“オーバーロード”という隠語名で準備がすすめられている。

連合軍が大軍を投じる理由は、この作戦によって比較的短期間のうちに、軍事的にカタをつけるつもりだ、という事実からみてあきらかである」

攻撃をうけると予想した正確な場所について、ドイツ軍はなにもいっていないが、二月二十一日付けの極秘報告は、ドイツ軍がつぎの情報をえたことを再確認している。

「一九四四年に、戦争のカタをつけるとたびたびのべてきた連合軍の決意は、この作戦計画の中心になっていると思われる。西ヨーロッパに大規模な攻撃をかけて、戦争をおわらせるということは、動かぬ事実として、繰返し敵がのべてきたことだ」

ドイツは、連合軍の攻撃を一九四四年の一、二、三月か、七、八、九月かと予想した。バルカン半島にくるのではないかという恐れはなくなっていた。やがてこの時期は、一九四四年の五月から八月にしぼられ、場所はドーバー海峡地区か、ノルマンジー海岸に限定されてきた。 |

|

9 機甲部隊を手もとに top

グーデリアン機甲軍総監は、東部戦線と西部方面の状態を非常に心配し、一九四四年一月早々、ヒトラーと二人で朝食をとり、東部戦線の防衛を強化するとともに、西部戦線にも予備兵力をまわすよう、ヒトラーを説きふせようとした。

ヒトラーはいつものかんしゃくダマを破裂させた。

「私を信ぜよ。要塞をつくることにかけては、古今を通じ、私ほど偉大なものはない。

西部の壁をつくったのも、大西洋の壁をつくったのも私である……」

とグーデリアンの耳に“何トンというコンクリート”と、ありとあらゆる統計を流し込みはじめた。

実際は、ヒトラーは「大西洋の壁」を訪れたこともなく、それは単に、彼の想像の世界にだけ存在していたにすぎなかった。

グーデリアンはついで西部方面を視察したが、ロンメルがどういう配置をしようとしているかを知り、また敵の侵攻以前に機甲師団を手もとにひきよせておきたい、と考えていることを知って驚いた。

彼はつぎのような手紙を書いた。

「もしこんな配置をすれば、機甲部隊をすばやく引きあげて、連合軍が実際に上陸した地点にむけることはとてもできない」

ドイツ国防軍最高司令部にもどったグーデリアンは、会議でただちに“この誤り”について指摘した。

ヒトラーは「上陸予想地点に兵力を集中する」という命令の変更を拒否し、グーデリアンに「もう一度フランスヘいき、ロンメルと討議せよ」と勧告した。

そこで、グーデリアンは、ラロシュ・ギュイヨン〔パリ西方約八〇キロ〕の司令部にいるロンメルをたずねた。

ロンメルは自分の意見を説明したが、グーデリアンと議論をする気はなかった。

彼は連合軍の上陸地点がノルマンジーであると信じており、敵が上陸地点に足場をつくらないうちにやっつけなければならないと確信していた。

思い通りやらせてもらえるなら、浅瀬と海岸で連合軍に大打撃をあたえ、少なくとも年内は手も足もださせないようにするつもりだった。

|

たくみにカモフラージュされ、土塁で補強されたドイツ軍前哨陣地

|

10 機甲四個師団を予備にした失敗 top

この点については、ヒトラーとも意見が一致していたのだが、もしこの戦略を採用するなら、機甲部隊を手もとに配置しておかなければならない。

危険はもちろん大きいが、だからといって、それを避けることはできない。

ロンメルは機動戦をやって、連合軍に勝てるかもしれないというルントシュテットの見方には、全く賛成しなかった。

一方ヒトラーは、自分の“カン”にたより、また連合軍がとくにイギリスの南西部に軍隊を集結させている点から、もっともな推論をくだして、連合軍はノルマンジーを主目標とし、シェルブールをねらっていると考えた。

しかし二番目の攻撃地点がどこかほかの場所になるか――あるいは二番目こそ本番かもしれない――などといろいろ考えて、心配のあまり現場の指揮官だちよりもずっと極端にはしり、ついには破滅にみちびくような妥協をしてしまったのである。

グーデリアンは、ヒトラーに三回目の説得をこころみ、ロンメルの機甲部隊配置がいかに危険かを信じさせようとした。

一方、シュウェッペンブルク将軍〔西方機甲集団司令官〕は、五月のはじめルントシュテットがロンメルの意見に近づいているのではないかと恐れ、ヒトラーに直訴した。

シュウェッペンプルクは自分の機甲部隊の大部分をパリの北と南においておきたい、と思っていたのだが、ヒトラーも、とうとう考えを変えてしまった。

その結果、救いようのない妥協が生まれた。 |

はげしい砲撃訓練……休憩時間

防衛陣地内を行進するドイツ軍兵士

|

すなわち機甲四個師団が、国防軍最高司令部の指揮下に、予備部隊として留め置かれる、というものだった。

これはルントシュテットの指揮権を弱めてしまった。

この老元帥はロアール川の南から兵を引きあげ、ノルマンジーで歩兵の予備部隊を編成しようとしていたのだが、これにも邪魔がはいっていたところへ、いままた国防軍最高司令部の許可なしには、敵の上陸地点に効果的な反撃をくわえる手段がなくなってしまったからだ。

このようにシュウェッペンブルク将軍は、ドイツにとって取返しのつかない情勢を、しらずしらずのうちにもちこんでいたのだった。

ロンメルは当然のことながら、きたるべき戦闘では、完全な指揮権をもちたいと願ったが、彼の立場は連合軍のモントゴメリー将軍の立場に似ていた。

しかし、ルントシュテット元帥の地位は、アイゼンハワーのそれとはとても比較にはならなかった。

ルントシュテットには地上軍の全面指揮権がないばかりか、海空軍の援助を必要とする場合には、これを“要請”しなければならなかった。

また陸、海、空三軍のあいだには、統合作戦計画を進める組織がなかった。

さらに悪いことには、上陸軍を撃退するのに大きな役割りをはたす沿岸の砲台は、海軍が支配していた。

海軍力、空軍力が非常に小さくなり、ほとんどとるにたらないほどになった事実からみて、あらゆる防衛カを結集し、協力することが、むしろますます必要だったのであったが。

|

11 劣弱になった海・空軍 top

ドイツ西部方面艦隊司令長官テオドール・クランケ大将は、六〇隻ばかりの多種多様な艦艇からなる小さな艦隊を指揮していたが、これを連合軍の空襲を絶えず受ける港に閉じ込めておいたのである。

しかもイギリス海峡での戦闘の結果、彼のつかえる駆逐艦といえば、たった二隻になってしまった。

残りは水雷艇二隻、高速魚雷艇三一隻、それにほんのわずかばかりの巡視艇と掃海艇だった。

これ以外に、大西洋岸の諸港に、小さなUボート一五隻が待機していたが、これらは彼の指揮下にはなかった。

けっきょく、この小さな“艦隊”さえ、港からでることは、事実上できなかったのである。

フーゴ・シュベルレ元帥指揮のドイツ第三航空軍も“折れた葦”だった。満足に訓練をうけていないパイロットを使わなければならず、数もだんだんへっていくとあって、空軍の戦力はおそまつなものになっていた。この苦しみは空にかぎらず、地上でもたえずおこっていた。

一九四四年六月のはじめ、第三航空軍は書類の上では”四〇〇機の航空機が動員できた。

これもまた書類上だけの話だが、これらの航空機は、第二戦闘航空兵団のもとで、第四、第五戦闘航空師団にわかれていた。

第四戦闘航空師団は、ドイツにむかう連合軍爆撃機を攻撃するのが本来の任務だったが、連合軍が上陸する場合には、これを迎撃するのに転用できることになっていた。

しかし、けっきょく、第二戦闘航空兵団もその航空師団も“連合軍上陸の日”には、全く役にたたなかった。

ドイツ本国から派遣するという約束の戦闘機部隊はたいてい到着しなかった。

フランスを知っているパイロットはすくなかったし、地図を読めるものもほとんどいなかったからだ。

第二戦闘航空兵団の参謀長は、作戦可能な航空機は五〇機ほどと推測していた。 |

コンクリートと兵隊:障壁のかげには

“竜の歯”とよれる対戦車障害物がならぶ

|

このように、連合軍は海でも空でも抵抗をうける気づかいはなかったが、ロンメルもまた、自分の任務にほとんど幻想をいだいてはいなかった。ある意味ではこれは非常に簡単なことだった。

すなわち、西部戦線のドイツ陸軍はたえず空から叩かれ、訓練不足、必需品の輸送不足で、装備が悪く、レーダー基地がやっつけられて“目”も“耳”も十分つかえず、ただじっと敵の上陸を待つばかりだったのだ。

12 ロンメルの水ぎわ撃滅作戦 top

約六ヵ月間、ロンメル元帥は、ノルマンジーの防衛にできるだけ注意をはらいながら、シェルブールからソンム川にいたる海岸線の防衛を難攻不落にするという仕事に、全精力をかたむけていた。

ロンメルは、酷く悲観的になっていたが、ルントシュテットや古くさい一派の心をしめている、型どおりの軍事的発想の枠にしばられなかった。

そして無意識に、ドイツがヒトラーのものであるかぎり、ドイツにとって妥協の道はないと悟っていた。

このため、彼は連合軍を海岸で撃滅しなければならないと考えた。

おそらく、それはむなしい望みにすぎないことも知っていただろう。

しかし、ほかに道はなかったのだ。

ロンメルが機動戦をのぞまなかったという証拠はない。

しかし彼は、機動戦をするには手遅れだし、やれば負けると知っていたからである。

だからロンメルにとっては、連合軍が足場をきずいてからノルマンジーの戦いをはじめるというルントシュテットの考えをうけいれる余地はなかった。

ゴードン・ハリソンは『イギリス海峡横断攻撃』の中でつぎのようにのべている。

「意見の相違は、本質的には、なにができるか、という判断のちがいであった……ルントシュテットは、第十九軍司令官ゾーデンシュテルンと同じく、あきらかにずっと楽観的だった……」

ロンメルにとって、そんな楽観論は絶望と同義語であり、すでに破滅の影がドアのところにまでしのびよっていたヒトラーも、そのことを知っていたのである。

13 ヒトラーの迷い top

プルーメントリットによると、そのころ、国防軍最高司令部からくる手紙は、きまったように「総統は恐れておられます……」という書き出しではじまっていた。

ヒトラーは、ワルキューレ〔注〕が空をかけめぐるのは、ノルマンジーではないかと恐れていた。

〔注=古代のスカンジナビア・ドイツの神話にでてくる美しく、おそろしい乙女。戦場の空をさまよって、殺される人間をえらんだという。ヒトラー暗殺計画も、このなまえを隠語名につかった〕

ロンメルが、兵員、資材、コンクリート、地雷、武器、弾薬といった緊急に必要とするものに深い関心をよせる“現実家”だすれば、ヒトラーは鏡に写るおぼろげな姿にみとれている“夢想家”だった。

ヒトラーは、ロンメルに全幅の信頼をよせていたが、西部ノルマンジー地区強化のため、二、三の対戦車部隊、防空部隊をおくったほかは、ほとんどなにもしなかった。

アメリカ軍が、イギリスの南西部に集り、奇襲上陸演習をしているのをみると、彼らがノルマンジーとシェルプールをねらっていることは、ますますハッキリしていたが、ヒトラーの心はぐらついていた。

彼にしてもほかの誰にしても、まさか連合軍が人工港をつくりあげるだろうとは、思いもかけなかったのだ。

予備の機甲部隊について決断がくだせなかった大きな原因は、ノルマンジーが上陸地点でないかもしれない、あるいは、そこだけにかぎらないかもしれない、という恐怖感にとりつかれていたからだ。

西部方面のドイツ軍が全く機動性に欠けているという事実は、指揮官たちの心をとらえてはなさなかった。

ロンメルの意見によると、連合軍の航空兵力は、戦場での軍隊の移動を妨害できるばかりか”すでに地上軍の車両の車輪を完全に取り外し、動ないようにしてしまっていたからだ。

これでは勝利をえようとしても無理だった。

ロンメルは繰返し要求したにもかかわらず、基本的な作戦を最低限実施するのに欠かせない指揮権さえあたえられなかった。

彼が労働力や資材を必要としたときも“命令”することはできず、通常のルートを通じて“要請”するしかなかったのだ。

14 あわれなロンメル軍の防衛力 top

ロンメルは、「トート部隊」〔注〕に援助をもとめたが、主としてドーバー海峡沿岸地域の陣地構築に忙殺されているという理由で、助力を拒否された。

〔注=「トート部隊」は、ヒトラー内閣初代の軍需相フリッツ・トート博士の創設した軍需省直属の建設工作部隊〕

そのうえ、輸送をメチャメチャにしている連合軍のあいもかわらぬ空からの攻撃に対抗できないとあって、ロンメルは大切な訓練をきりつめてまで、部下を“労働”にかりたてなければならなかった。

ある部隊の場合は、一週間のうち、まる三日も労働に使われ、残りの時間のほとんどは特別警戒にあてられたのである。

二月にロンメルは、部下の指揮官たちに、つぎのような布告を発し、四月の末にあらためてこれを繰返した。

「敵の大攻勢が始るまでのごく僅かの時間内に、我々はあらゆる防衛力を、最強の攻撃にもちこたえられるようにしなければならない。

山のような障害をかかえながら、これほどの規模の防衛に取組んだことは、史上かつてない。

敵が主戦場に到着するまえに、全滅させなければならない。

海の中でとらえ、上陸をおくらせるばかりか、まだ海面に浮んでいるあいだに、敵の装備いっさいを破壊しなければならない」

ロンメルは、部下の指揮官たちや幕僚たちに、最初の二四時間で運命がきまる、と繰返し強調した。

彼は潮の干満のあいだに、海岸全体をおおう一連の障害物を考案していた。彼は海を第一の防衛線として、五〇〇〇万個の機雷を敷設し、海岸には地雷原をもうけようと計画した。

しかし、地雷や機雷は極度に不足し、不十分ながら到着したときには、機雷敷設艦が連合軍の空襲で港から外に出られず、全くつかえないというありさまだった。

結局、たった六〇〇万個の機雷が敷設されたが、これは最低限必要とされた量のおよそ一〇分の一にすぎなかった。

ルントシュテット総司令官のとなえる“防衛第二線”構想〔敵をいったん上陸させ、その後、主力の機動力を使って、これを撃滅するという一種のひっぱりこみ作戦〕については、ロンメルは“時間の無駄”だとして、この作戦の準備作業をいっさい中止すると命じ、全力をあげて海岸線の第一線陣地の強化につとめていた。

かぞえきれないほどの“ハリネズミ”陣地や対戦車障害物が、海岸線にうつされ、海に向って斜めにうちこんだ爆薬つきの何千という杭〔くい]と一緒に、連合軍が海から海岸に近づくのを阻止する役をしていた。

労働力の不足はますます深刻なものとなり、グランカンからアロマンシュにいたる重要な海岸を担当する第三百五十二師団は、一九キロばかり奥へはいったセリジーの森から木をきり、杭をつくって運び、手作業で所定の位置にすえつけた。

15 海岸防備進捗せず top

コタンタン半島の背後の地域では、ロンメルは針金でつないだ柱を、ひろい範囲にわたってたて、地雷をうめて空挺部隊の降下にそなえるという作戦をねっていた。

この作業は五月のなかばまでに完成するはずだったが、そのときになって、彼が現場を訪れてみると、作業はまだほんの始ったばかりだった。労働力、地雷、その他あらゆる種類の資材の極端な不足とあいまって、輸送手段が馬、荷車、自転車にまで落ちてしまったため、大規模な防衛作戦を実施できなくなった。

第三百五十二師団の担当する五〇キロにおよぶ前線には、一〇〇〇万個の地雷が必要だったが、たった一万個しか手にはいらず、対戦車地雷はふくまれていなかった。ノルマンジー海岸の背後にある重要な地域をまもる第七百十六師団、第七百十一師団の状況も、似たりよったりだった。

ロンメルのB軍集団の前線を援護する沿岸の砲台のうち、三分の二だけが五月の末までに屋根でおおわれ防備されることになっていた。 |

警戒警報訓練で、いそいで持ち場にむかう守備隊兵士

|

七〇〇メートルから一二〇〇メートルおきにならんでいる一連の強力な陣地も、大部分が丸裸だった。

「第三百五十二師団の陣地にしても、防空設備のあるのは一五パーセントだけで、残りは、空襲にたいしては全くお手あげの状態だった」と、ゴードン・ハリソンは記録している。

第七百十六師団は、もっと悪い条件のもとにおかれていた。

ノルマンジー地区担当の第七軍が建設作業をするには、セメントだけでも一日にトラック二四〇両分必要だった。

平均的な三日間をとってみたところ、トラック四七両分しか手にはいらなかった。

シェルプールのセメント工場が、石炭不足のため、強制的に閉鎖させられ、極端なセメント不足にさらに追いうちをかけた。

連合軍の道路、鉄道輸送にたいする攻撃がとりわけ大きな原因となっていた。

こういう絶望的な物資不足のために、ロンメルは、空軍にはげしい批判をあびせかけていた。

彼の指摘によると、ドイツ空軍は、その通信網を維持するために五万の人員を使い、さらに地上任務に三〇万人をもっていた。

これは空に一人おくりだすのに地上には一〇〇人もの人員がいる計算になる。

第三航空軍を指揮するシュベルレも、ロンメルの見解に賛成したが、なんの役にもたたなかった。

ドイツ空軍はゲーリング〔ドイツ空軍総司令官でヒトラーの片腕〕の壮大な夢をかなえるためにのみ存在していたのだ。

16 ゲーリングのための高射砲軍団 top

ロンメルは、ノルマンジーに第三高射砲軍団〔ドイツでは空軍に所属していた〕を手にいれようと再三こころみたが実現せず、第三高射砲軍団はゲーリングの意のままになる第三航空軍の指揮下におかれ、ノルマンジー防衛にはなんの役にもたたなかった。

この高射砲軍団は連合軍の圧倒的な航空兵力を迎え撃つのに、大きな戦力となったかもしれないし、悪くても、やっつけられて塹壕〔ざんごう〕にひそむドイツ軍兵士に、ある意味の“しっぺがえし”と、安らぎをあたえたかもしれない。

第二パラシュート軍団でさえ、戦術的には第七軍の指揮下にありながら、後方業務上、また訓練上、空軍の指揮下にあった。

ゲーリングは、これらの部隊を防衛任務の手つだいに使うのを許さなかったのである。

こうして六月になると、連合軍とドイツ軍の攻防兵力の差は、驚くほど開いていた。

連合軍は、ドイツ軍がなにか新しい“しかけ”をつくると、これをじっくり偵察、観測し、夜陰にまぎれて、ごく少数の勇敢な特殊任務の探査部隊の兵士たちがしのびより、この“しかけ”はどんなものかをさぐりだしていた。

ドイツ軍は“防衛第二線”構想を捨ててしまったので、守りは厚みを失い、強力な攻撃をうけた場合、とてもたえきれないような“うす皮”だけの防衛熊勢になってしまった。

だからといって、これはロンメルの誤りではない。

ロンメルは、不可能事にいどみ、多くのことをなしとげた。

彼にあたえられた援助といえば難攻不落の「大西洋の壁」という“神話”だけであったが、彼は、この地域に、致命的な打撃とまではいかないにしろ、危険な咬み傷をあたえる“キバ”をつくりだしたのだ。

17 西方軍の兵力は実質58個師団 top

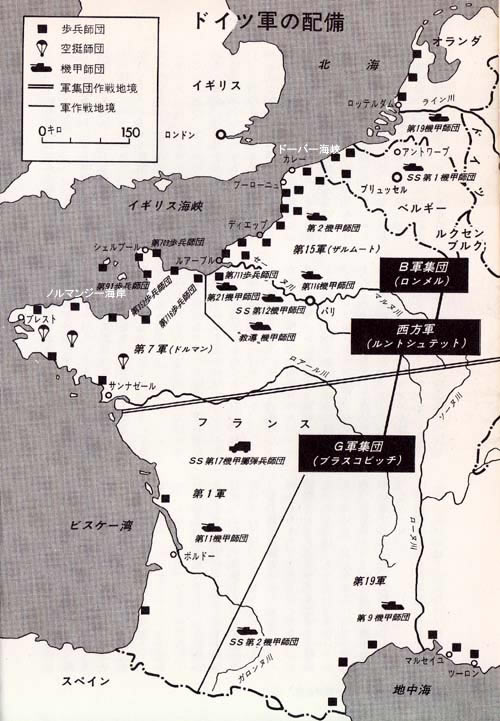

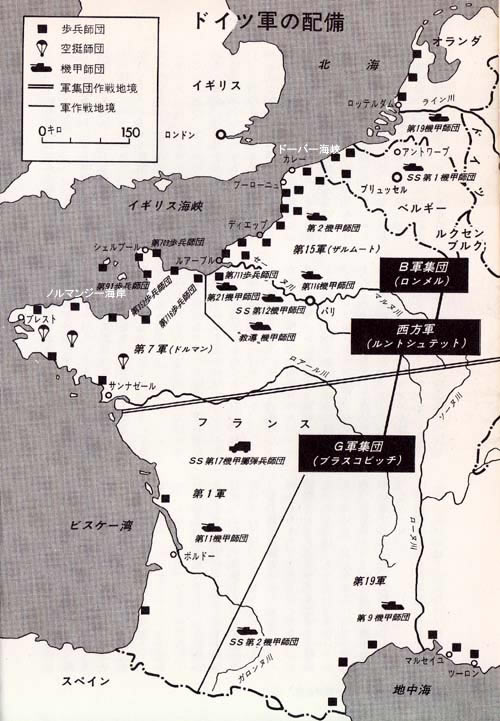

「Dデイ」の前夜、西方軍総司令官ルントシュテット元帥指揮下には、六〇個師団があった。

このうちの第十九機甲師団は、東部戦線のはげしい戦闘で整備が必要となり、もう一個師団もチャネル諸島〔イギリス海峡にあるノルマンジー近くの島〕で同様な状態になったため、実質兵力は五八個師団にへっていた。

このうち、三一個師団は陣地の防衛にあたり、機甲一〇個師団をふくむ二七個師団が、総統の“疑心”のおもむくままに動くことになっており、これが頼みの綱だった。

これらはオランダから大西洋および地中海の沿岸にかけて配備されており、オランダでは“カタワ”の第十九機甲師団をふくめて、五個師団が第八十八軍団の中にあり、一九個師団はシェルト川〔北フランスからベルギー西部とオランダの南西部を流れ北海に注ぐ川〕とセーヌ川のあいだのドーバー海峡地帯に、一八個師団はセーヌ川とロアール川のあいだにあった。

残りはすべてロアール川南方に布陣していた。

総計六〇個師団のうち、四三個師団はロンメル元帥のB軍集団に所属し、第八十八軍団はオランダに、強力な第十五軍はドーバー海峡地域に、第七軍はノルマンジーにいた。ザルムート将軍指揮の第十五軍は、ドーバー海峡沿岸地域にクギづけになっていた。

連合軍はこの地点に上陸する、と、しきりに匂わせていたのである。

「Dデイ」の前夜までに、ロンメル元帥はドルマン将軍の第七軍の配備を改首し、その強化に成功していた。

ロンメルは第七軍こそ、海岸で決定的な戦闘をしなければならなくなるであろうと信じていた。

第三百五十二歩兵師団と第七百十六歩兵師団は、ビール川からオルヌ川にかけての海岸ぞいの塹壕に身をひそめていた。

18 ロンメル軍の兵力配置 top

第六パラシュート連隊を指揮下にもつ第九十一師団が、カランタン地区にいる第且一日五十二師団の左翼をかためていた。

第七百九師団はシェルプール半島の東海岸に位置していた。

第二百四十三師団は半島で西に向って布陣していた。

連合軍の隠語名で“ユタ”海岸とよばれる海岸の背後には、ひろい沼地と、カランタンからルポール・ブレエイにいたるドーブ川とメルドレ川の流域にそって、水の氾濫〔はんらん]している地域があり、上陸軍が海岸からあがるのを妨害するとみられていた。

ドイツ軍の右翼では、第七百十一師団が第三百四十六師団の一連隊を指揮下にし、ルアーブルの反対側のオルヌ川からセーヌ川河口にかけての海岸線を守備していた。第七百九歩兵師団、第三百五十二歩兵師団、それに第七百十六歩兵師団は、連合軍が“ユタ”、“オマハ”、“ゴールド”、“ジュノー”、“ソード”という隠語名で呼ぶ海岸地帯で、連合軍を迎え撃つはずであった。

ルントシュテットの意思に反し、ロンメルはカーン地区に第二十一機甲師団を持ち込むのに成功していた。 |

海岸ちかくの防衛拠点:フランス人の住民は立ちのかされ、

家の下には障害物がもうけられた

|

この師団は、連合軍の左翼に打撃をあたえる態勢をとっていた。

三つの機甲師団、すなわちSS第十二機甲師団〔“ヒトラー・ユーゲント”師団〕と第百十六機甲師団、“教導”機甲師団〔大型の師団で、ドイツ各地の戦車学校の教官、学生を中心にしてつくられた〕は、B軍集団の予備兵力として、強力な打撃力をもっていた。

しかし、ルントシュテット西方軍総司令官もグーデリアン機甲軍総監もシュウェッペソブルク西方機甲集団司令官も、恐怖心から、機甲部隊をヒトラーの意のままになるよう国防軍最高司令部の直接指揮下においたのである。

このようにして「Dデイ」にそなえるドイツ軍の運命は、海岸近くの砲台とノルマンジー海岸にそって、強固なまもりについていた左翼の第九十一師団と第六パラシュート連隊、右翼の第二十一機甲師団の双肩にかかることになった。

もし、これらの部隊が、連合軍を水際で捕捉撃滅するのに失敗すれば、ナチ・ドイツの運命そのものも決まるであろうし、ヨーロッパの将来も違ったものになるはずだった。

ドイツ軍は、連合軍の攻撃を五月なかばに予想していた。

そして西部方面艦隊司令部の警告にもかかわらず、陸軍は上陸作戦が満潮時に行われるものとみていた。

五月中旬が無事にすぎると、つぎは八月まで延期されると信じて、ホッとした気分がみなぎっていた。

ドイツ軍は、連合軍が港湾を一つ、あるいはそれ以上確保しなければなるまい、という見方をしていた。

19 クランケ提督の楽観論 top

一方ドイツ海軍は、連合軍のネライは、ドーバー海峡ではなく、ルアーブルか、シェルプールであろう、という意見にかたまっていた。

連合軍の上陸部隊と船舶がイギリスの南および南西部に集結していることからも、この見方は強く裏づけられるし、また二つの港があまり空襲をうけなかったこと、また五月末に連合軍がおこたった空襲のやり方からみてもこの見方は妥当と思われた。

ドイツ海軍はまた、ノルマンジ〜海岸の東側には、岩だらけの浅瀬が続くので、ここから上陸する可能性はなく、主力は空挺部隊の降下とともに、コタンタン半島に上陸してくると信じていた。

五月の末までに、西部方面艦隊のクランケ提督は無理に楽観的な見解をとろうとした。

この見方は海軍の力を、ほとんど全く使わないという点で、まことに驚くべき見解だった。

彼は沿岸の砲台が連合軍の艦隊を海から一掃すると信じ、砲台にたいする連合軍の空襲も、ルアーブルからルトレポールまでのあいだで五門、ノルマンジーで三門、合計八門の大砲にしか打撃をあたえられまいとのべていた。

イギリスの諸港に、多くの艦船が集結して活発に活動しており、上陸演習をしていることについて、ドイツ軍は、空からの偵察や諜報活動であるていどは知っていたが、クランケ提督はこれらがみな大きなハッタリの一部にすぎない、と信じはじめていた。

六月のはじめ、天気がとつぜん悪化したので、ドイツ軍は心中で侵攻の可能性はなくなったと思った。

レジスタンス運動のメンバーにたいする連合軍の放送を、ドイツ軍が傍受し、デーニッツ提督〔ドイツ海軍総指令官〕に手わたしたのだが、この中にも、イギリス海峡での強風と高波以外には、とくにふれていなかった。

20 出撃直前の連合軍 top

六月四日、アイゼンハワー最高司令官が、ポーツマスで三軍の最高首脳や気象観測官だちと会い、またイギリス海峡への水路がすでに先遣部隊をのせた船で、騒然としていたとき、クランケ提督は、この日も、あるいは近い将来も、連合軍の攻撃はないという見解をとり、西方軍参謀長ブルーメントリット中将もこれに同意していた。

沖合いの浅瀬では、オナー中尉指揮のX潜航艇二隻が、監視の目を光らせながら待機していた。

米U部隊の全部と、O部隊の一部はすでに出航し、六月四日の午前九時には戦車揚陸船128にのったU2a部隊は、セントキャサリン岬の南約四〇キロの海上にあった。

彼らはこの日早朝、最高司令官がくだした攻撃延期命令の連絡をうけそこなっていたのだ。

駆逐艦二隻と航空機一機がU2a部隊を用心深く誘導していたが、あやうくドイツ軍のレーダー網につかまるところだった。

その日一日中、上陸部隊ははげしい向かい風と高波にさからいながら、ウェーマス湾に避難場所をもとめようと、大いそぎで引き返えしていた。

五月三十一日の夜中に、すでに八三〇個のブイが敷設されていたが、六月四日にはこれらのブイが、信号を送り始めていた。

六月四日午後六時、イギリス海軍は上陸部隊をのせた船舶の航行にそなえて、水路をブイで仕切っていた。

全掃海艇を使って一〇の水路が掃海されていた。

21 奇襲上陸は六月六日に top

六月四日午後九時四十五分、アイゼンハワー大将は、奇襲を六日の朝に始めるという最終的な決断をくだし、膨大な数の船や攻撃用艦艇は、港、河口、避難場所、投錨場所から移動し、ワイト島〔ポーツマス沖合いにある英国の島〕のすぐ南にある集結点へむかった。

ここから、いよいよ運命の地ヘと出航するのである。

まるで火星から目にみえない侵略軍が襲来しているかのように、ドイツ軍は連合軍のこの動きに、ほとんど気づいていなかった。

かつて各地の空を支配したあの偉大な空軍は、もはやこの動きを見張る目をもっていなかった。

精 巧な警報装置や、レーダー施設は空襲でやられたり、電波機器による妨害をうけて、危険が近づいている警報を発することができなかった。

ドイツリポート部隊は、かつて広大な大西洋を、死のワナや墓場とし、大圏航路をとおる船舶は、これに絶望的な挑戦をしなければならなかったのだが、いまやそのUボートも沈められるか、コンクリートの湾の中に閉じ込められていた。

また研究室で考案された秘密兵器は、鼠のように追いまわされたあげく、岩だらけの山腹の穴の中に追いこまれていたのである。

しかし、このような事実はナチ・ドイツの弱さをはかる尺度であると同時に、彼らがなおも大きな力を残していることをしめすものでもあった。

膨大な軍隊は、北極海から黒海へ、また地中海、ビスケー湾、イギリス海峡沿岸から北岬〔欧州の最北端、ノルウェー北岸沖の岬] へと、全ヨーロッパにまたがって展開していた。

また“人間焼却炉”の煙突からは、まだ黒い煙があがり続けていたし、ドイツをはじめオランダ、フランスの強制収容所では、何千、何万という人たちが、目をおおうような苦しみをうけていた。

これが「Dデイ」を目前にひかえたドイツの姿だった。

六月五日の朝、ロンメル元帥は気象専門家の報告を信用して――実はドイツ軍には気象の基本的なデータさえなかったのだが――車でドナウ川ぞいのウルムにある自宅へ、夫人の誕生日を祝うために帰っていった。

軍の首脳が飛行機で旅行するのは危険だ、とみなされていたからであった。

top

**************************************** |