|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

大反攻軍、波高き海峡わたる(ノルマンジー上陸作戦5)

一九四四年六月五日、午前五時五十八分、日の出。こう書いては、暗い嵐の夜から、波の荒い灰色の日に変っていったこの日の状況を、いきいきと、伝えたことにはならない。

|

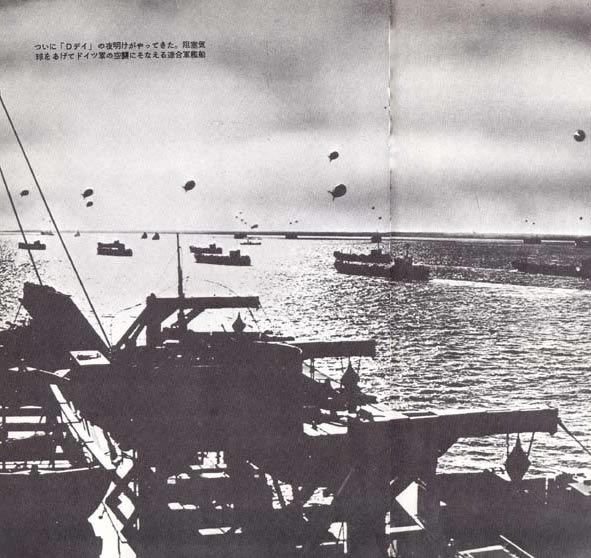

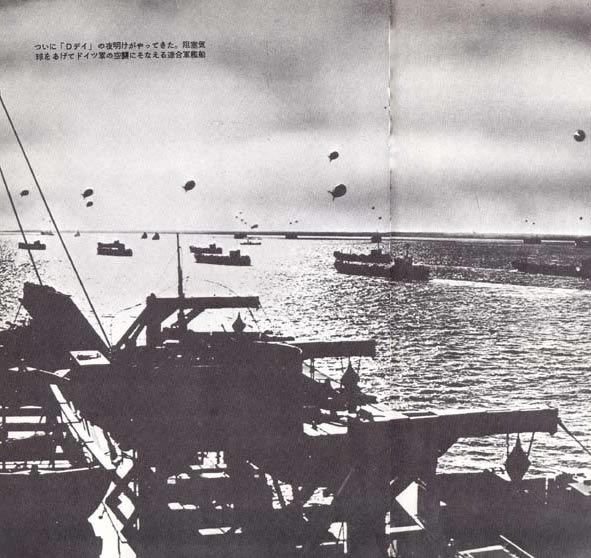

ついに「Dデイ」の夜明けがやってきた。阻閉(そへい)気球をあげてドイツ軍の空襲にそなえる連合軍艦隊

|

1 イギリス海峡波高し top

この日、イギリス海峡は、鉄灰色に白い斑点をつけたような残酷なまでに高い波の山がうねり、小さな船に乗って浮かんでいる乗組員の手腕と胃の強さをためすかのように、波は急に高まっていた。

雲は、寒々とした空を、ばらばらにひきちぎられたとばりのように飛んでいた。

西よりの突風は西南西から西北西に向きを変え、何十隻という小さい船が波頭にのり、集合場所に向って、エンジンを振るわせはじめたとき、見張員や操舵手の顔に、しぶきをたたきつけていた。

日の出までに、型も大きさも違う五〇種類もの船舶五〇〇〇隻が、投錨地から移動をはじめ、多くの船団の航跡が、フォイ〔イングランド南西部〕からノール川〔アイルラソド南部〕にいたるイギリスの海面に、さまざまな模様をえがいていた。

ダンケルクからやっとの思いで本国に撤退してから、ほぼ四年たっていたが、その間、イギリスの沿岸水城では、この日のように活気に満ちたことはなかった。

当時の指揮官だったラムゼー大将〔侵攻作戦海軍総司令官〕はこの朝も指揮をとっていた。

再び海に出た多くの将兵にとって、当時の追憶はひそかな誇りでもあり、その思い出が闘志の源泉となっていた。

2 英本土出航の感激の朝 top

一九四四年六月五日という日は、単に歴史に永久に記録されるべき日というだけではなく、多くの人たちに万感胸にせまる感激をあたえた日でもあった。いよいよ、大陸反攻作戦の幕がきっておとされるのだ。

上陸開始は明朝にせまっていた。

二八万七〇〇〇の兵士と多数の装甲車、戦車がまえもって船に積込まれていたが、六月一日からすでに乗船していた者もいたし、あちこちに押込められて空も海も見えず、昼か夜かもわからず、船酔いしたり、退屈している者もあった。

彼らはヨナ〔旧約聖書にでてくるヘプライの予言者〕のように、死のツナだらけの、銃弾や砲弾が雨とふってくる異国の海岸に、吐き出される瞬間がすぐにやってくることを覚悟していた。

何千何万という兵士が、灰色をした地獄の辺土〔天国と地獄の間にあって、洗礼をうけずに死んだ幼児などの霊魂の住むところ〕で待っているあいだにも、べつの何千何万という兵士は、小さな船や艦艇に乗りくんで働き、何百という砲塔で警戒配置につき、空に向けられた各種の砲のうしろで、回転椅子に腰かけていた。

上空には一万機の飛行機が、たえず爆音を轟かせている。

ほかの何百人かは、曳船の曳航用装置やロープと取組み、ワイト島の南に集合する大艦隊のあとに続いて、ぶかっこうな形をした奇妙な物体を各河口からひきだし、カギでひっかけてタグポートで引張った。

これらを曳航するには、まことに厳しい日であり、夜であった。

何百トンというコンクリートと鋼鉄のかたまりが、ロープからはずれて、荒波の中にただよう恐れがあったからだ。

この日の夕方になって、天気が変った。そのわずかな時間をぬって、ある兵隊はつぎのように書いた。

「申しぶんのない夏の夕方だ。ワイト島は緑につつまれて、親しげに横たわり、つづれ織りのように並んだ軍艦の背後は、じれったいほど平和だ」

|

上陸準備をととのえ、イギリス海岸沖に集結中の連合艦隊の大群

|

3 死地におもむく兵士の心中 top

兵士たちは、船から船へ歓声をなげあい、艦艇からは小旗がとびかった。

あるイギリス海軍の提督は、自分の帽子を空中に投げあげた。

しかしこれは、灰色をした“死体置き場の控えの間”に住む――死ぬべき時間をはかることがほとんど無意味となっていた――多くの兵士にとって、なんとこっけいな情景であったことか。

彼らは長いあいだ、何にもわからないまま待ち続けるという苦しさに、ものうい船酔いがくわわって、悲惨さをさらに増していたのである。

“ユタ”を略したU部隊の一部であるU2の部隊は、いちばんひどい目にあった。

兵士と武器をいっぱい積んだ戦車揚陸船128は、攻撃の時問がきまらないうちに、イギリス西部を出航した。

しかし、イギリス海峡を東にさがったところで方向転換し、ウェーマス湾とポートランド岬に避難するため、まともに西風に向いながらいそいで帰港した。

そして、再びイギリス海峡を東へさがり、六月五日の夕方、ついにフランスヘむけ進路を南にとった。

“オマハ”を略したO部隊もまた、イギリスの南西部からかなり距離を引張りまわされた。

途中で方向をかえ、またぐるりと回転し、兵士たちは船内に閉じ込められたまま、苦しい長い時間をおくった。

甲板の兵士たちはもう五〇時間も見張りを続け、眠るまでには、あとまだ五〇時間も続けねばならないだろう。

彼らにとっては、歓声もなければ、ワイト島の楽しい光景もなかった。

彼らにとって“緑にみちた美しい土地”は、大西洋のかなたにあったからだ。

|

出撃:連合軍艦隊は白い航跡をのこしてフランス海岸をめざす

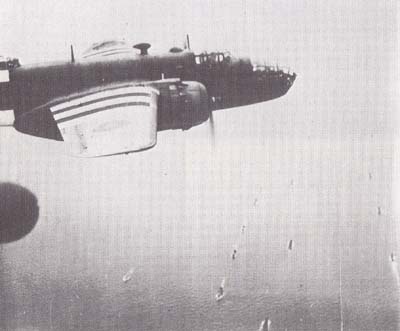

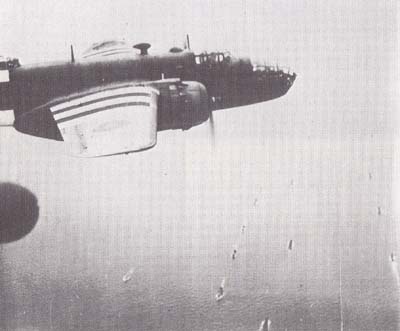

上陸支援のため爆撃にむかう英空軍爆撃機「ミッチェル」:

連合軍は白と黒のダンダラ模様の標識をつけた

|

4 暗夜、大船団はしる top

暗闇をついて、大船団がゆっくりと、動いていた。

ブイが浮んだ水路は、八〇キロにわたって掃海艇隊によって機雷が取り除かれ、何十隻という護衛艦が付いていたので、船団は妨害をうけることもなく航行していた。

船団の長い列は、大きな糸巻をほどいているようだ。

イギリス沿岸の多くの港から引出された糸は、セーヌ湾で厚い糸の束になろうとしているようだ。

風と波が大荒れに荒れたため、その夜の奇妙で“異常な”沈黙をおおいかくすことはできなかった。

頭上には爆撃機の編隊が、たえず轟音を轟かせていたが、波の音がこれをかき消していたので、船内の兵士には聞えなかった。

何ヵ月ものあいだ、膨大な船舶と兵員が集められ、とうとう海岸から海岸へ、イギリス海峡をうめつくそうというのに、いつまでも敵にみつからないなどということが、いったいありうるのだろうか。

こんなに大きな軍勢の鼓動をきくには、人間の耶だけで十分であり、科学的な器材など全く必要ではなかっただろう。

五日の夕方、太陽が沈むまえ、二つの掃海縦隊がノルマンジー海岸の沖合いにいた。

肉眼でも海岸の家々をたやすく見わけることができた。

オナー中尉の指揮する小型潜航艇は、東側面と危険な岩に近い岸辺にいたが、敵にみつかった気配はなかった。

|

海岸めざしてすすむ

|

上陸用舟艇に乗リこむ

|

5 ドイツの警報組織たたく top

六日の朝午前二時から上陸作戦の統制艦は、輸送区域に移勤し、上陸用舟艇、あるいは揚陸艇を海に下す準備をはじめた。

たった一つの邪魔物といえば、敵意にみちた海だった。

天候は感謝してもいいし、恨んでもいいような状況だった。

ドイツ軍の精巧な早期警報組織にたいする空からのたえまない攻撃は、ほとんど完全に成功していた。

アンチフェール岬からバルフルール〔コタンタン半島の先端]にいたる“ネプチューン”計画の全攻撃地域で、ドイツ軍のレーダー基地七四ヵ所が破壊され、一八はまだ機能はのこっていたが沈黙していた。

だが、ただ単に敵をメクラにするだけでは不十分であり、敵に誤った考えを植付ることも重要だった。

このためセーヌ川の北にある一〇のレーダー基地は、わざと活動できる状態にしておき、英海軍は、このレーダー網に誤った像を写すように仕向けた。

こんな表現をするのは、おこがましいように思われるかもしれない。

というのは、連合軍がドイツ軍を支配しているという意味になるからである。

ドイツ軍はうちのめされ、あらゆる方面でひきさかれ、飛行機も飛ばすことができず、艦隊も出動させられなかったとはいえ、とどめの一撃をくわえようとする連合軍にたいして、まだひどい、あるいは戦闘力を失わせるような、傷をあたえる力は残していたのである。

しかし連合軍には、西部戦線のドイツ軍がもつ力を過小評価する気はなかった。

だから六月五日中、英空軍の航空機一〇五機と英海軍の小型船舶三四隻が、陸と海にいろいろな模様をえがき、気球をとばして、ドイツ軍のレーダー網に、大艦隊がドーバー海峡地区に近づいているという電波の映像をつくろうとしていた。

同時にアンチフェール岬とバルフルールには、電波の妨害と牽制が行われた。

この作戦が成功するかどうかは、セーヌ湾をかこむ海岸の沖合いで、一キロから二〇キロにわたって、扇形にひろがる大艦隊が静かに接近できるかどうかにかかっていた。

午後九時をすぎるとまもなく、BBC放送〔イギリス国営放送〕が異例の長さと内容の通報をフランスのレジスタンス組織におくったため、ドイツ軍はびっくりして、ドーバー海峡地区の第十五軍が警戒態勢をとった。一方、ノルマンジー海岸の第七軍は、そのまま動かなかった。 |

はやくも損害:被弾した上陸用舟艇はタグボートで危険水域外へ

|

|

ノルマンジー海岸へ突進する上陸部隊。後方は米巡洋艦「オーガスタ」

|

6 空挺部隊の着地標識も万全 top

たとえ、ドイツ軍部隊のドまんなかに、連合軍が空挺三個師団を降下させるというおそるべき事実があったとしても、ルントシュテット総司令官の信念をゆり動かすことはできないように思われた。

ノルマンジー上陸作戦は、この空挺部隊の降下によって、火ぶたがきられることになったのである。

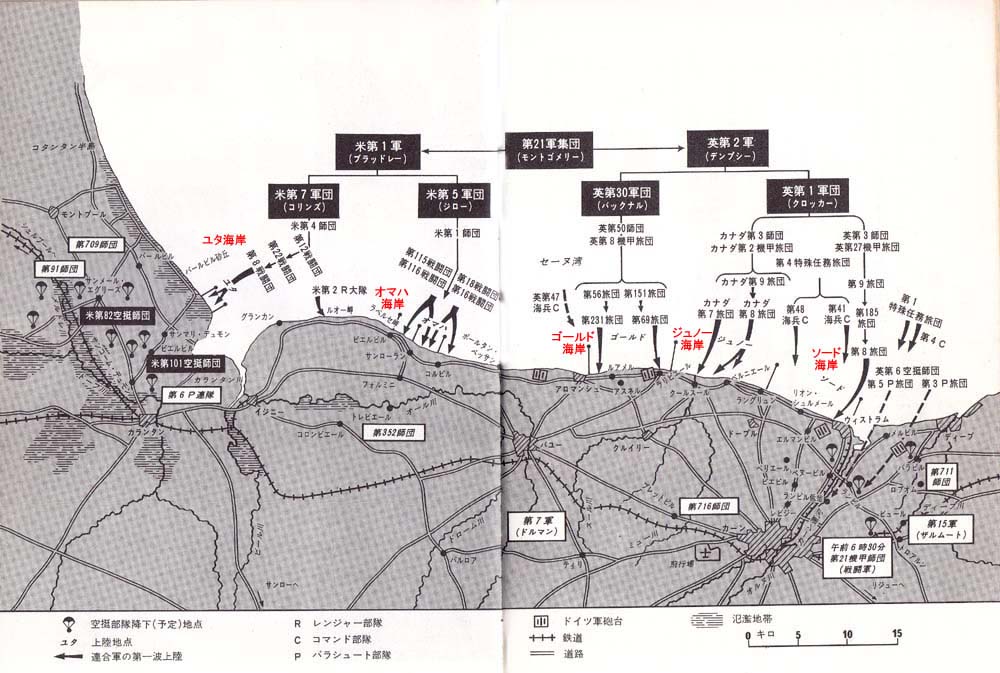

六月五日の日没から半時間以内に、上陸部隊の第一陣が、フランスにむけて、ブイでしきられた水路を進んでいたころ、米英両軍機が、ノルマンジーの平野にビーゴン〔降下地点指示の電波発信標識〕を投下するため、イギリスの飛行場を飛びたっていた。

深夜、この少数の先導機は、敵陣上空を静かに飛行していた。

英空軍機は、カーン北東の第六空挺師団の降下予定地点に標識を投下し、米軍機は、メルドレ川をまたぎ、サンメール・エグリーズ地区のカランタン〜モントブール〜シェルプールをむすぶ道路に標識を投下した。

この背後には、約二万人の“空駆ける勇士”を戦場にはこぶ飛行機一二〇〇機とグライダーが続いていた。

グライダーに道を知らせるのは、降下したパラシュート部隊の任務であった。

サー・トラフォード・リー・マロリー英空軍大将は、この空挺作戦に不吉な予感をもっていた。

彼はとくに西側面の部隊に多くの死傷者がでるのではないかと恐れていた。

しかし、彼の疑いと恐れは無視された。

空挺部隊による攻撃は敢行しなければならない。

7

空挺(パラシュート)隊員の意気高らか top

アイゼンハワー最高司令官も疑念がなかったわけではなく、五日の夜は、最後の飛行機が飛び立つ真夜中まで、米第百一空挺師団と行動をともにしていた。

これで彼の気持は、すっきりした。

空挺部隊の将兵が確信にみち“非常に元気”なのを知ったからである。

リー・マロリー大将は、部下たちが幸運にめぐまれるように、できるだけのことはしてやったと、自らをなぐさめるために、できるだけ多くの飛行場を訪ねた。

空挺部隊の将兵の多くは、対空砲火をうけた経験もなく、また、十分な輸送機がえられなかったため、彼らのうけた訓練は、望みうるかぎり最高の水準とまではいかなかった。

同様のことが、同じ理由で海上の戦車揚陸艇の乗組員にもいえた。

しかし海の場合は、二回目、ときには三回目の機会さえあるかもしれないが、空挺部隊にとっては“生命が一つ”以上あることはめったにないのだ。

猛訓練のおかげで、空挺部隊の兵士たちは、自分自身――また荷物も――を、無事に降下地点に着地できるだろうか。この答えは夜にならないとわからない。

少なくともみんな事前によく説明をうけて、訓練を繰返していた。

リー・マロリーには、アメリカ兵の気質を判断する基準はなかったが、部下のイギリス兵については

「荒々しく、とくにびっくりするほど陽気というわけではないが、任務をまっとうしようという、彼らの決意については、私は疑いをもたなかった」

とのべている。

離陸直前に、英第五パラシュート旅団第七大隊をみたほかの一人は

「陰気な中にも断固とした気分がみなぎり、誇張された機嫌良さは影をひそめ、冗談をいうものもなく、いくつかの歌が静かにうたわれ、そして、あるていどの“おじけ”があった」

といっている。

英第三パラシュート旅団の旅団長は、最後につぎのように警告した。

「たとえ混乱がおこっても、恐れおののくな。混乱は必ずあるのだから」

|