|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“オマハ”海岸で米軍苦戦(ノルマンジー上陸作戦7)

六月六日午前二時、米海軍ムーン少将指揮のもと、八六五隻の艦艇に乗組み、一二の船団に組織されたU部隊の第一陣が集合海域に移動した。

“ユタ”の海岸のバールビル砂丘の沖合い約二〇キロのところであった。

六時間以内に“ネプチューン”作戦計画にもとづく連合軍の上陸が、八○キロにおよぶノルマンジ上海岸に敢行されることになっていた。

細心の注意をはらった慎重な計画によって、艦艇、砲撃部隊、上陸用舟艇、武装楊陸艇、それにこれらの船舶をぴったりと援護する艦艇が、掃海をおえた一〇の水路を通って、無事に沖合いの標識艦めざして集結していた。そして、集結が完了した段階で、強力な艦砲射撃が開始され、ドイツ軍の水際陣地を粉砕する計画であった。

|

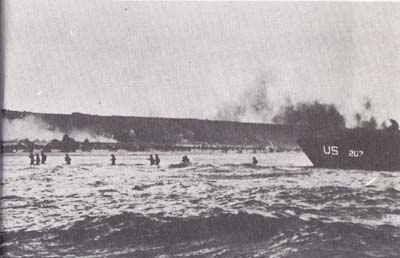

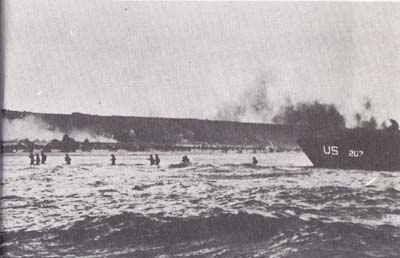

海中にほうり出された兵士は、泳いで砂浜にたどりつかなければならない。折り」からの満ち潮にただよう戦死者や装備をかきわけて……

“ユタ”海岸にむかう米軍の水陸両用トラック

|

1 最重点の“ユタ”海岸 top

ドイツに決定的な敗北をあたえるための“オーバーロード”作戦の足がかりを築くうえに、上陸作戦を成功させ、橋頭堡を築くことが不可欠の条件だった。

まず、敵軍にクサビを打込み、右翼と中央部が戦力を発揮できるまで、敵の機甲部隊の重圧を持ち堪えなければならない。

もし“オマハ”海岸で上陸に失敗すれば、中央部の西側面が危険にさらされるが、東のクサビが持ち堪えられれば、情勢はよくなるかもしれない。

“ユタ”海岸、すなわち連合軍の最右翼〔最西側面]に上陸する部隊は「Dデイ」には単独で作戦することになっていた。

もし、ほかの上陸地点で作戦がすべて失敗したならば、ただちに“ユタ”海岸に増援部隊が送り込まれて、橋頭堡を確保し、コタンタン半島を孤立させ、さらにシェルブール港を確保すべく攻撃を始めることになったであろう。ただし、その場合には“オーバーロード”作戦は中止されるはずだった。

|

“オマハ”海岸めざして上陸する米第1師団の先鋒部隊(上と右下2枚)

|

2 英の指揮嫌い米U部隊、単独行動 top

野戦命令第一号は「米第七軍団は、『Dデイ』の『Hアワー』に“ユタ”海岸に上陸し、できるだけ速やかにシェルプールを占領すべし」と命じていた。

午前二時三十分、U部隊統制艦「ベイフィールド」は、定位置にイカリをおろした。

その朝は小船舶にとってはひどい天気だった。

風速八メートルの西風が、海面をアワだたせ、一メートルの高波をおこし、雲がひくく飛んでいた。

沿岸七、八キロのところでは、コタンタン半島がのびていて、いくらか避難場所があったが、英海軍に嫌々、指揮をゆだねていた米海軍の指揮官たちは、海岸から一三キロ以内に集まれという英ラムゼー大将〔連合軍海軍総司令官〕の命令を無視した。

米海軍の指揮官は、海岸の砲台に余り近づくことは危険だ、という意見だったが、事実はイギリス人の指揮にしたがうのにがまんできず“個人的にも、また任務の上でも、激しい嫌悪”を示していたのである。

キング提督〔米海軍作戦部長〕が、その先頭にたっていた。

いずれにせよ、いまや米海軍の指揮官はみずからの責任で行動し、風と波以外に干渉するものは何もなかった。

少数のドイツ軍Eボート〔高速魚雷艇〕は、連合軍との接触に失敗し、シェルブール港にまいもどっていた。

夜明けまえ、米第七軍団の将兵にたいして、命令が次々に下達され、ついには荒れた海の浅顔に向い海岸に上陸する兵隊にまで、細々と指示があたえられた。

米第四歩兵師団は、橋頭堡をつくれ。

第八戦闘団は先頭にたち、その第一大隊は右海岸を、 第二大隊は左海岸に上陸せよ。

各大隊は二個中隊を第一線とせよ。

各上陸用舟艇には三〇人が乗りこむこと。

各中隊には上陸用舟艇五隻を割りあてる。

第一波には第七十戦車大隊の二個中隊とともに、先鋒部隊六〇〇人の兵士をあてる。

この第一波上陸部隊には上陸用舟艇二〇隻を振り向ける。 |

|

|

この背後には、何波もの上陸部隊が、本ものの波とともに巨大なうねりとなって続いていた。

上陸開始五分後、一五分後、一七分後、三〇分後……と、翌日までかかって、歩兵、機甲部隊、工兵隊が浅瀬に飛込み、障害物や機雪原をつっきって海岸にたどりついた。

“ユタ”海岸に上陸した部隊は、さらに海岸線のドイツ軍防衛線を突破し、上手道にとりつき、ノルマンジーの村や田んぼをとおり、氾濫地帯をこえ、コタンタン半島のつけねを四三キロ横断して、カランタンからルセー、そしてシェルプールの北にむかうのだ。

西側面の上陸開始時刻は、午前六時三十分だった。潮の変化によって、右翼の“ユタ”海岸から、左翼の“ソード”海岸まで、一時間二五分間隔に、四種類の上陸開始時刻がきめられていた。

右翼の海岸に上陸する兵士たちは、孤独のカラにとじこもり、この試練をかみしめ、胃のムカツキをこらえ、死の影におびえ、地獄の苦しみにさいなまれながらも、持前の不屈の精神力で七〇時間もの船酔いとスシ詰めの船中ぐらしを克服していた。

|

海岸のバリケードにせまる上陸用舟艇

|

3 戦場のオーケストラ top

ほろ苦い朝がきた。彼らは吃水の浅い船中でもてあそばれていた。

暗い空には、飛行機がうなり声をあげてとび、砲声の重苦しい響きに、砲弾のシュルシュルという音が入混っていた。そしてあたり一帯は人と船のゴッタがえしであった。

左側をみると、約八〇キロにわたって“オマハ”、“ゴールド”、“ジュノー”、“ソード”と上陸海岸の海面に各種の舟艇が、さまざまな模様をえがいていた。

そして暗い海岸線上には、端から端までホコリが舞い上がっているようだった。

砲弾や爆撃で巨大な火柱がたちのぼり、戦場の舞台の上に、ぼんやりと不吉な幕をおろしているかのようだった。

一方、舟艇の乗組員たちは、吃水の浅い船をあやつるのに苦労していた。

先頭の上陸戦闘艇にのった兵士たちは、統制艦がどうなったか、何も知らなかった。

統制艦の一隻は障害物と衝突し、もう一隻は沈没していたのである。

水陸両用戦車四両をのせた戦車揚陸艇の一隻は、上陸の途中、爆発し沈没した。

このため、戦車揚陸艇は七隻となり、戦車は三二両から二八両にヘってしまった。

海上では、ドイツ軍の砲弾が作製し、ときおり機雷が爆発した。

水中でもがく兵士の叫び声も、装備の重さにたえかねて武器を投げ捨て、断末魔の叫びをあげる兵士の声も、まるでライオンのうなり声の中で、物悲しく泣く鼠のようだ。これが戦場のオーケストラだった。 |

海岸は、ぞくぞく上陸する部隊でふくれあがった

上陸開始の合図をまつ緊張の一瞬 |

ここでオール川を横ぎり、トレビエールを包囲し、右はオール川の水びたしの地帯に、左は米第一軍と英第二軍の作戦地境となるドローム渓谷の西端に位置することになっていた。

上陸開始時刻には、米レンジャー部隊は“オマハ”海岸の西にあるルオー岬の切り立った断崖上にある強力なドイツ軍砲兵陣地を攻撃し、東西両面にたいする脅威をのぞく。

続いてレンジャー部隊は、左翼に第百十六戦闘団の第一大隊をしたがえ、イジューに向って掃討作戦をするさい、いちばん西翼の先頭に立つ。

これが米第五軍団の「Dデイ」の計画だった。

7 米O部隊大挙上陸 top

六月六日午前三時、三万四〇〇〇人の兵士と三三〇〇両の車両を運ぶ米海軍ホール少将指揮のO部隊は、海岸から約二〇キロ離れた海上で、上陸戦闘艇をおろしはじめた。

二、三時間後には、ほぼ同じ規模の部隊が続くことになっていた。

それから四時間、イタリアの作家ダンテのえがく『神曲』にでてくるゾッとするような地獄図絵が続いた。

兵士たちは、ただひたすら海と戦い、みじめさがオリのようにたまっていくのを知って、絶望の虜(とりこ)となった。

大きな船は、荒れた海でじっとしているのが難しくなって前進した。

小さな船は北西の風をまともにうけ、二メートルもの高波にほんろうされ、次々に入ってくる海水に、ポンプも余り役にたたなかった。

何隻かの大きな船は、兵士をのせた上陸戦闘艇を海中におろしたが、大きく上下左右にゆれる艇の上に舷側ごしに兵士をおろした船もあった。

|

波うちぎわにながれついた戦死者

孤立したグループは友軍を求めつつ、冷たくなった戦友を横目に前進する

|

戦艦の四〇センチ砲から駆逐艦の一二・五センチ砲にいたる強力な艦砲が、さらに四〇分間、海岸の防衛線にたいして火をふき、長くのびる海岸の絶壁を火と煙でいっぱいにした。

同時に「リベレーター」爆撃機〔B24]四四六機のうち、三二九機が一〇〇〇トン以上の爆弾で、海岸とその周辺の目標を攻撃した。

午前五時五十分から上陸開始時刻五分前までは、上陸戦闘艇の狭い鋼鉄の箱に押込められた兵士たちは、ほとんどの弾丸が明らかに一つの方向に向って飛んでいる、ということ以外に、何もわからなかった。

兵士たちは、とてつもない騒音の真只中で、孤独につつまれていた。

直接協力のロケット砲搭載艇が、海岸を砲撃していることは知っていたが、余り気にもならなかった。

頭上を轟音をたてて飛んでいく爆撃機の大編隊が、海岸の目標にただ一発の爆弾もおとさず、砂のカーテンと煙にさえぎられ、友軍を爆撃しては、と恐れて、海岸から五キロも奥地に爆弾の雨をふらせていたことも、兵士たちは知らなかった。

ただ上陸の先頭にたった兵士は、海岸地帯がまるで準備砲爆撃をうけていないのをみて、何かがうまくいかなかったのだ、と知っただけだった。

|

海岸でうごけなくなった兵士。それは戦死者、負傷者、そしてショックのあまり、うつろな瞳をした落後者だ。

|

9 上陸艇に敵弾命中 top

第一波の上陸戦闘艇群が七〇〇メートルばかり進んだとき、奥地のほうに弾幕が伸び、大きなどよめきがあちこちからおこったが、彼らのうしろにぴったりついていた直接協力艦艇の激しい砲声にかきけされた。

追撃砲弾が炸裂し、砲声がとどろき、機関銃弾が舟艇の前板をこわしはじめたので、上陸部隊の兵士は、敵が彼らを照準器にとらえているのがわかった。

上陸部隊にとって、何もみえないことは、もはや祝福すべきことではなくなった。

波間にただよう兵士の叫び声、突然あたりをこがす炎の海、それに敵弾が命中した舟艇にものすごい爆発がおこり、彼らの孤独感をこっぱみじんにうちくだいた。

上陸がはじまったのである。

災難というものは単純なものだ。体をぬらさず上陸できた者はいなかった。

上陸戦闘縦や大型、中型の車両、兵員揚陸艇は砂浜にのりあげ、船体がグラリとねじまげられた。

何十人という兵士は、風ばかりか、いろいろな砲弾で激しく波だっている海面にほうりだされ、膝、腰、ときには首まで水につかってしまった。

バラバラになったグループは海岸に向って海中を歩き、八キロにおよぶ広漠たる砂浜にたって、心細さにとまどった。

さらに砲撃の煙であたりが見えなくなり、一体どうしていいのかわからなくなった。

一方、大多数の兵士たちは、弾薬や工兵隊のもつ火薬に、直撃弾があたって爆発する地獄の中にいた。

右側面をトラックで先導する第七百四十三戦車大隊の揚陸艇には、転覆した船から海に飛込み、波に飲まれまいとする兵士が舷側にぶらさがっていた。

ほかの兵士たちは、海岸にたどりつこうと足場を求めて戦いながら、装備の重さでつぶされ、ある者は蹴って歩き、ある者は負傷し、あるいはほかの負傷者とともに腹ばいになって前進した。

それでも海の方がまだ安全だった。

先頭の戦車揚陸艇に直撃弾があたり、歩兵中隊の将校が一人をのぞいて全部死んだ。

しかし「シャーマン」水陸両用戦車八両は砂浜にたどりつき、射程約一八〇メートルのドイツ軍ビエルビル陣地にたいし、砲門を開いた。

第七百四十三戦車大隊の戦車は、さらに東へ進んでいたが、戦車の援護のない兵士たちには、攻撃のチャンスがほとんどなかった。

第二陣の舟艇の前板がおりたとき、ドイツ軍の機関銃が兵士たちを引き裂き、舟艇の前部はたちまちのうちに、ちぎれた肉片と赤い血で、地獄となった。

生き残った兵士は死ぬまいとして、海の中に飛込んだ。

10 上陸に精根つきはたす top

上陸開始時刻から三〇分とたたないうちに、少なくとも歩兵と工兵一〇〇〇人が、生きて海岸と浅瀬にたどりついたが、敵と戦うどころではなかった。

彼らは、ただ生のびるために戦っているだけだった。

疲れはてた者が多く、装備を海岸に引き寄せることもできず、走って敵の陣地を正面から攻撃できる者はほとんどいなかった。

海に逃げ帰ったも者もあった。

彼らは引き潮にのって漂流物のように、岸壁や石の堤防のわずかばかりの隠れ場所にたどりついた。

長い海岸線にそって、ほとんどの兵士が無秩序にちらばり、特殊任務の激しい訓練をうけた兵士も、自分がどこにいるのかさっぱり見当もつかないありさまだった。

リハーサルどおりに“舞台”にあがったものは、まずいなかったのである。

“オマハ”海岸に上陸した兵士たちはひどく孤独だった。

背後は海であり、あたりをおおう煙は、運がよければ、敵の目をくらます煙幕となってくれるが、ほとんどの場合、上陸した兵士をまごつかせるだけだった。

このため、指揮官にとって、どちらの方向に進むのか、どうすべきかを決断するのに、時間がかかった。

上陸後一時間以内に統率力を発揮した指揮官はごく少なかった。

歩兵上陸部隊のすぐあとに続いた戦闘工兵部隊は、上陸地点で大損害をうけ、重要な装備のほとんどを失ってしまった。

彼らの舟艇の何隻かが直撃弾をうけて、こっぱみじんとなった。

それぞれの部署で特別な役割りをはたすよう訓練をうけていた工兵一六個部隊のうち、割り当てられた地域に近づけたのは五個部隊だけであった。

しかもこれらのうち三個部隊は、全くの孤立無援で、歩兵や銃砲の援護もなく、敵の攻撃にさらされた。

それから数分以内に一六両のブルドーザーのうち、残ったわずか三両が、アングル鉄や障害物を取り除く作業をはじめた。

しかし、それも後方から歩兵が援護をはじめたときには、動けなくなってしまっていた。

こうして戦闘力を失うような損害をだし、ドイツ軍の砲火に丸裸でさらされていたが、工兵隊はできるだけの装備を救出し、後続部隊が通過する道の障害物を排除しようとがんばった。

ドイツ軍の追撃砲や大砲が激しく攻撃をくわえ、苦労して手で仕かけた一連のヒューズが爆発し、一工兵隊全員が、吹っ飛ばされた。

やがて、満ち潮となって、工兵隊員の足腰が水につかりはじめ、障害物も波に沈みはじめた。

こうして一〇分の一も仕事ができないうちに、生き残った工兵隊員も、岸壁や石の堤防のうえに逃(のが)れざるをえなかった。

11 気をとりなおして進撃 top

第百十六戦闘団の戦闘地域で、工兵隊は二ヵ所の障害物を排除した。ほとんど一兵も上陸しなかったずっと東方では、工兵隊は四ヵ所を一掃したが、このうち排除ずみの印がついていたのは一ヵ所だけだった。工兵隊はこうして四〇パーセントの兵力を最初の半時間に失ったのである。

しかし工兵隊のうしろには、満ち潮ばかりではなく、兵士と車両の波がたえまなく押し寄せ、突破口を求めて海岸や浅瀬に集っていた。

ゾッとするような三時間がすぎたあと、渚(なぎさ)には、燃えあがる車両、こっぱみじんになった舟艇、バラバラになった兵士の遺体などが、そこかしこに散らばっていた。

まだ一つも突破口は開かれず、敵の防衛陣地は一つも攻撃をうけていなかった。

このため上陸させるのは兵士だけで、車両はこれ以上上陸させるな、という命令が海上に送られた。

混とん状態のうちにも、なんとかして秩序を回復したいという動きがはじまった。

兵士は忍耐力の限界にありながら、再び立ちあがり、頭をまっすぐおこして戦いはじめた。

こんどは自分の生命をまもるためではなく、敵と戦うのだ。

駆逐艦が海岸近くにやってきて、九〇〇メートルも離れていない敵の陣地を撃ちまくったのは、だいぶたってからだった。

“オマハ”海岸は、西から東に向ってC、D、E、Fの四つの地区にわかれていた。

最右翼のC地区は、米レンジャー部隊の戦闘地域となっていた。

D地区はビエルビルからサンロ−ランまで、E地区はサンローツンの谷からコルビルの谷の西のはずれまで、F地区は、コルビルの谷から約九〇〇メートル東方まで続いていた。 |

米レンジャー部隊の兵士は、断崖をナワばしごでのぽる

|

さて“オマハ”海岸の中央部のE地区では、しだいに動き出していた。

指揮官が、まず立ちあがって部下を激励した。

兵士たちは、一歩まちがえば生命を失い、運がよくても足が吹っ飛ぶドイツ軍の地雷の恐怖に苦しめられていたが、それでも、一個中隊が海岸から前進しはじめた。

地雷原を取り除こうともしなかった。

何時間も海岸で敵に身をさらすよりも前進する方がよいと思っていた。

|

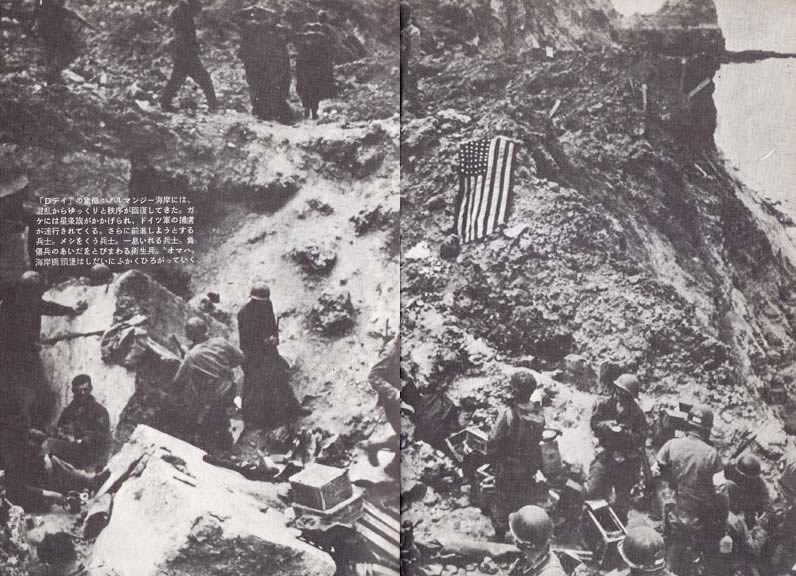

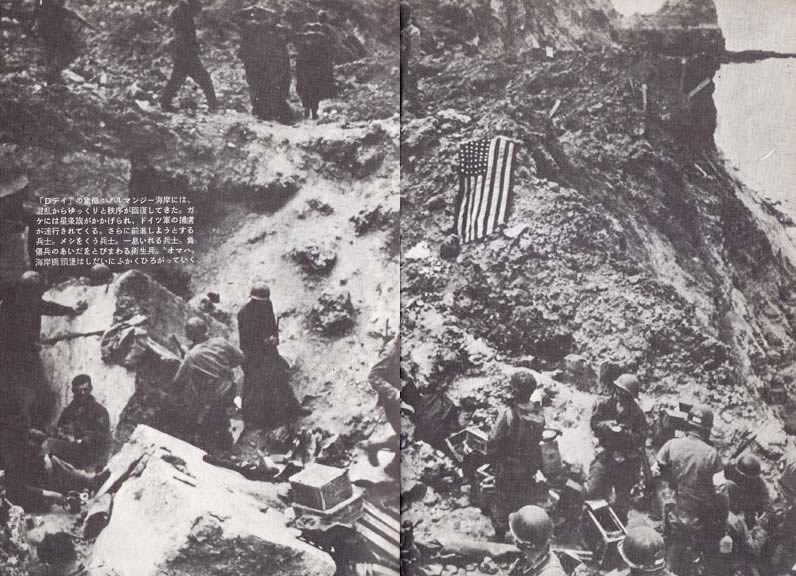

「Dデイ」の象徴:ノルマンジー海岸には、混乱からゆっくりと秩序が回復してきた。崖には星条旗が掲げられ、ドイツ軍の捕虜が連行されてくる。

さらに前進しようとする兵士、飯を食う兵士、一息入れる兵士。負傷兵のあいだを飛び回る衛生兵。

“オマハ”海岸橋頭堡はしだいにふかく広がっていく。

|

12 手榴弾でなぐりこみ top

この日の主役は、なんといっても、ごく少数の勇敢な将兵だった。

一人の負傷した工兵車曹は、立ちあがったまま前進して、鉄条網を切断し地雷を爆破させた。

ある工兵中尉は、ナイフで地雷をさぐりながら、ドロと砂の中をはいまわった。

また、ある歩兵中尉は、たった一人で、手榴弾をもってドイツ軍陣他になぐりこみをかけ、部下の軍曹に地図と方位磁石を手渡したときには、全身ハチの巣で息も絶えていたのである。

これらの勇敢な将兵たちは、言葉より行動で、味方の将兵の勇気を鼓舞した。

海岸べりで死んだように横たわっていた兵士たちも、ついに立ちあがり、よろめきながら前進しはじめた。

戦場はいたるところ、煙、地雷、疲労、死がうずまき、混乱していた。

あたりは、まだ暗かったが、やがて日がさし、霧もはれて、部隊が集結しはじめ、強力な前進が開始されるものと思われた。

しかし、右翼の地区と左翼のF地区では、第一陣の上陸戦闘艇が突進したとき、敵の強力な防衛陣地に向ったため、文字どおり砲口にまともにぶつかり、先鋒中隊はこっぱみじんとなった。

このため、戦闘部署〔戦闘のための部隊配置〕はメチャクチャになってしまった。

左翼のF地区には、第十六戦闘団と第百十六戦闘団の一部が遅れて到着して、第一波上陸部隊と合流した。

しかし、支援の水陸両用戦車は海底に沈んでいた。

しかも、将校と下士官はほとんどたおれ、部隊の四分の三が死んでしまっていたので、残りの兵士たちは、集結して戦闘態勢をとるどころではなかった。 |

尋問されるドイツ軍捕虜

おそろしいほどながい一日がおわろうとするとき、

海岸は足のふみ場もないほどのガラクタの山でうまった。 |

死骸やすてられた装備が波うちぎわから浅瀬にかけて、満ち湖にのってただよっていたが、この光景は、上陸部隊が「Dデイ」の役割りを、すでに立派にはたしてしまったことを雄弁に物語っているようだった。

ビエルビルの約五キロ西にあるC地区の最右翼では、米第二レンジャー大隊の特別班が、ルオー岬にあるドイツ軍砲兵陣地を攻撃していた。

断崖のてっぺんに、カギのついたロープをほうりあげ、ロープとハシゴをつかって、断崖をよじのぼった。

しかし、敵陣地はもぬけのカラになっていた。

このため、このレンジャー部隊の兵士たちは、奥地に向ったが、やがて、わずかなドイツ軍兵士から反撃された。

C地区の右側面に上陸しようとして沖合いに待機していたレンジャー中隊は、時間になっても上陸成功の合図がこないので、やむなく第百十六戦闘団の第一波上陸部隊の修羅場のあとを通って、ビエルビルの谷に向って上陸した。

最後に、コータ准将とカナム大佐が上陸し、兵士の士気は高まった。

二人ともドイツ軍の砲火をものともせず、コータ准将は両足首を吹っ飛ばされ、カナム大佐は手くびを負傷したが、痛みをこらえて兵を組織し、はげまし、断崖をこえて、ビエルビルヘの突撃を命じた。

こうして“オマハ”海岸の右翼に、突破口が開かれた。

13 死んだ者と死ぬ者 top

左翼では、米第一歩兵師団の第十六戦闘団が疲れはて、ドイツ軍の攻撃に痛めつけられていた。

生き残っている兵士たちを立ちあがらせるには、奇跡が必要だった。

しかし、テーラー大佐が奇跡をうみだした。

彼は、敢然と立ちあがり、絶望して身体を動かそうともせず、銃を引き寄せる気力もない兵士のあいだを歩きまわり、先頭にたって、部隊を前進させた。

しかも兵士たちは、コルビル〜サンローランのあいだで、突破口を切り開くために勇敢に戦ったのである。

テーラー大佐は、ぬれた砂浜に横たわる兵士に“奇跡の言葉”をなげかけたのだった。

「この海岸には、二種類の人間がいるのだ。すでに死んだ者と、これから死ぬ者だ。戦おう、生きるために」

ドイツ軍の第一線はくずれはじめ、しかも予備兵力がなかったので、夕方までに“オマハ”海岸はアメリカ軍が確保していた。

しかし、アメリカ軍はドイツ軍に勝ったことを知らなかったし、なぜ勝ったのかも知らなかった。

まして海岸に眠る多数の兵士は、永遠に勝利の声を聞けなかったのである。

top

**************************************** |