|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

“わが道をいく”アメリカ軍(ノルマンジー上陸作戦3)

「Dデイ」計画の最終説明は、欧州連合軍最高司令部〔SHAEF〕の統裁のもとに、五月十五日、セントポール・スクール〔ロンドン〕でひらかれた会議でおこなわれた。

1 五月十五日の最終計画会議

この会議には英国王〔ジョージ六世〕、チャーチル首相、英連邦政界の長老であるスマッツ元帥〔南アフリカ連邦の首相〕、三軍の幕僚長、それにアイゼンハワー最高司令官以下三軍の高級指揮官たちが列席した。

最終段階の実質的な計画の細目についての立案は、地上軍総司令官モントゴメリー大将、海軍総司令官ラムゼー大将、航空軍総司令官リー・マロリー大将の手にうつっていた。

これら三軍の司令部は、五ヵ月間に連合軍最高司令部参謀長モーガン英陸軍中将以下の米英幕僚の指示にしたがって強固な作戦計画をねりあげていたのであるが、これは長いあいだ疑問点を修正し、計画をねりなおしてきた英海軍およびモーガン参謀長の幕僚、最初からこの計画に参画した部隊指揮官の努力のたまものであった。

五月十五日までに、作戦計画はビール川河口の西、コタンタン半島から東はオルヌ川までひろがった。

最初上陸部隊としては三個師団があてられることになっていたが、いまや戦車一四個連隊、コマンド部隊、特殊任務部隊の支援をうけた五個師団にふくれあがっていた。

空挺部隊作戦は、もともと一個師団の三分の二しか充当されておらず、モーガン参謀長も空輸力について十分な権限をあたえられていなかったが、こんど空挺三個師団が上陸作戦に投入されることになった。

これと歩調をあわせて、海軍の任務も着実にふえていた。

このような事情にもかかわらず、上陸作戦計画そのものは、基本的にはモーガン参謀長が作成したものだった。

これはまさに”奇跡”の計画だった。

彼は、情熱と信念とで、目にみえない織物を織り、影をつかって建物をつくらざるをえなかったのである。

しかし、アイゼンハワー大将が最高司令官に、モントゴメリー大将が地上軍総司令官に任命されると、たちまち影は現実のものとなった。

大量の人員や資材が、またたくまに兵営、演習場、弾薬倉庫、港をうめつくした。

それまでは、これらをよこせと参謀長は何ヵ月もやかましく要求し続けてきたのだが“権威”がなかったため、おもうように上陸作戦の準備をすすめられないでいたのである。

2 上陸作戦用艦船、各所に散在

五月十五日のかなりまえでも、イギリスの海岸で、たとえカヌー一隻でも停泊させる場所をみつけるのは難しかったであろう。

上陸作戦用の船舶の大集団は、ハンバー川〔イングランド東部、北海にそそぐ〕、クライド川〔スコットランド南部〕、ベルファスト〔北アイルランドの海港〕にあふれていた。

「Dデイ」以後に使用される輸送船団はスコットランドの諸港に集結していた。

イギリスにとって、生存していくために欠くことのできない商船は、テムズ川河口にひしめいていた。

空から偵察するドイツ軍にとって、なにがなんだかさっぱりわからなかったであろう。

ニセの上陸用舟艇がドーバーやノール川〔アイルランド〕に停泊していたし、上陸作戦に使う人工港の“マルベリーズ”や防波堤の“グーズベリーズ”の部分部分が、奇妙な形のまま、乾ドック、湿ドック、テムズ川から姿をみせ、ダンジネス岬の沖合いにうかんでいた。

この光景は、ウォルター・ベデル・スミス総参謀長〔注〕の目には、すくなくとも「六階だてのビルが横たわっている」ようにみえた。しかし、タグボートも上陸用舟艇も、あいかわらず、どうにもならないほど不足していた。

〔注=アイゼンハワーが欧州連合軍最高司令官になったとき、米スミス中将が総参謀長になり、参謀長だった英軍のモーガン中将が総参謀副長になった〕

陸軍補給本部のつくった補給規程は「Dデイ」ばかりでなく、ずっと以後も指揮官たちのあらゆる要求にこたえる後方管理上の傑作だった。

上陸作戦が成功するかどうかは、人員、資材、弾薬がスムーズに、しかも切れめなく流れるかどうかにかかっていた。

それは、“マルベリーズ”〔人工港〕に負うところが多かったのである。

3

上陸日いちおう六月五日に top

目標日「Yデイ」は六月一日であった。「Dデイ」〔じっさいの上陸日〕そのものは「Yデイ」以後できるだけはやい機会にということで、Yブラス四日に設定された。

上陸作戦にかかせない条件については、アイゼンハワーとラムゼー海軍総司令官とのあいだで、すでに五月一日に合意に達していた。

すなわち、ドイツ軍が広範囲に機雷を敷設し、海岸の浅瀬から海浜まで地雷をしかけた障害物を大量に設置しているので、引き潮のあと、できるだけすみやかに、満ち潮にのって上陸を開始しなければならず、それもできるだけ夜明けに近い時刻がのぞましかった。また月明も必要だった。

このような条件にかなう日は六月五日、六日、七日の三日間であったが、七日はそれほどよい条件ではなかった。

この三日間をのがすと六月十九日まで待だなければならず、しかも、このころは闇夜である。

考えるだけでもゾッとすることだったが、「Dデイ」を二週間延期せざるをえなくなった場合を想定して、あらゆる可能性について、くわしく検討がくわえられた。

もし、そうなれば、英国にひしめく兵員と、すでに船積みされ、半分は海上にある資材のナダレのような動きをとめることになる。

すでに一〇〇万の機甲部隊、歩兵部隊、補給部隊の兵員と一〇〇万トン以上の補給物資が、乗船地点に集結を開始していたし、このうしろには、大西洋を横断している一〇〇万の兵士がいた。

作戦の延期を考えるだけで連合軍首脳は身ぷるいした。

ラムゼー大将は「つぎの適当な時期まで二週間も延期するとすれば、それからおこる問題を想像するだけでゾッとする」とのべている。

しかし、五月八日、アイゼンハワー欧州連合軍最高司令官は、陸海空三軍の司令官だちと[Dデイ」をかりに六月五日とすることで同意した。

海軍と航空部隊は、ドイツ潜水艦の攻撃から船団をまもるために、三週間にわたって機雷を敷設していたが、前途には掃海という、はるかに複雑な任務がまちかまえていた。上陸作戦の船団の集結地点からノルマンジー海岸にいたる一〇の水路を、意のごとくならない潮流にさからって、タイミングよく掃海作業をしなければならないのである。

司令官たちが、大きな責任を肩にして命令を発すると、陸、海軍の何万人もの下士官以上のものは、この巨大な切りぬきはめ絵のような上陸作戦の詳細について、迷路のような指揮系統をたどって、ともに協力しながら、このはめ絵を完全なものに仕上げていった。 |

演習を視察する連合軍最高司令官アイゼンハワー大将と連合軍地上軍総司令官モントゴメリー大将(右端)

カナダ第一軍司令官H・D・G・クレラー中将と米戦略航空部隊司令官カール・スパーツ中将

米第一軍司令官プラッドレー中将(右)と語る米陸軍航空軍総司令官ヘンリー・アーノルド大将 |

4 モントゴメリーの決意 top

ふたたびヨーロッパ大陸の土をふむことは、ダンケルク〔フランス北部の海港、一九四〇年、三三万の連合軍将兵が撤退した〕の海岸から逃げだすときに、だれもが夢みたことであった。

この悲願を現実のものにするために、連合軍最高司令部総参謀長のもとで計画がねりあげられていたのであるが、ついにモントゴメリー大将が最後のハズミをつけることになった。

モントゴメリーは、簡潔だが、断固たる決意をひめて、こうのべている。

「この上陸作戦は、一人の司合官のもとで一本にまとめあげられた計画でなければならない。

このため、私は、上陸作戦の地上軍の作戦計画の立案と実施ならびに拠点の確保について最高司令官にたいして責任をもつ地上軍総司令官となったのである」

これよりさき二月一日、モントゴメジー、ラムゼー、リーマロリーの各軍総指揮官は“オーバーロード”作戦の第一段階であるノルマンジー上陸作戦の細目をきめた“オプチューン”計画の第一協同計画を提出していた。

航空部隊はすでに戦闘の準備段階にはいっていた。海軍は一九四二年〔昭和十七年〕五月、管理計画の作成にとりかかり、輸送、攻勢、守勢についての膨大な計画の骨組みを着々と具体化していた。

陸軍も計画をねっていた。第二十一軍集団にぞくする米第一軍〔プラッドレー中将〕と英第二軍〔デンプシー中将〕は、二月二十五日と三月二十日に、それぞれ上陸作戦計画の大要をつくった。

その日から具体的な計画づくりがあらゆる方面ですすめられ、この任務の大半は陸軍の補給担当者が責任を負うことになった。

四月の第一週の終りまでに、モントゴメリー大将は、海軍、航空部隊の司令官とともに全計画を将官クラスに発表し、佐官板の将校もくわわって、あらゆる可能性について徹底的に検討をくわえていた。

モントゴメリーのねらいは「ノルマンジー海岸のカラン夕ン川河口のすぐ北の海岸と、カランタン川河口とオルヌ川のあいだの海岸を、同時に奇襲し、上陸後、作戦基地としての拠点を確保する」というものだった。

このための拠点としては、できるだけはやく交通の要衝であるカーンの南東に飛行場用地を確保し、シェルプール港を手にいれる必要があった。

モントゴメリーの計画によると、東側面をドイツ軍に重圧をくわえつつ突破し、イギリス軍とカナダ軍前面に敵の主力と増援部隊を引きつけようというものだった。

カーンを軸に回転する強固な蝶つがいをつくりあげ、東部でドイツ軍に全力を投入させてから、プラッドレー中将のひきいる米軍部隊とともに敵陣を突破し「セーヌ川の南にある敵軍を切断し、セーヌ川にかかっている橋を爆撃破壊する」というのがモントゴメリーの計画だった。

5 米英軍の作戦担当区域 top

米第一軍〔第四師団〕は、三個戦闘団をもって、カランタン川河口をおそい、シェルプールを占領し、さらに南へむかいサンローを攻撃し、英第二軍と合流する。

英第二軍は中央にカナダ軍を配し、五個旅団をもってアスネル〜ウィストラムを攻撃し、サンローとカーンをむすぶ線の南に橋頭堡をきずき、カーンの南東に飛行場用地を確保し、米第一軍の東側面をかためる。

両軍とも、特別工兵隊、機甲部隊、英コマンド部隊、米レンジャー部隊の支援をうけることになっていた。

米第八十二空挺師団と第百一空挺師団は、防御用に水びたしとなっているメルドレ川を挟んで、サンメール・エグリーズの南東および西に降下する。

そして、ドーブ川とその渡河点を確保し“ユタ”海岸に上陸する部隊を支援して、敵の増援部隊がコタンタンにむかうのを阻止する任務をあたえられていた。

英第六空挺師団は、カーンの東に降下し、ベヌービルとランビルのオルヌ川渡河点を確保するのが任務だった。

アメリカ軍は左翼、すなわち西側面を担当することになったが、これは補給上の理由からだった。

シェルブール港とブルターニュ半島の諸港が使用できるようになれば、アメリカ軍は直接、米本土からの補給をこれらの港に受入ることになっていた。

イギリス軍は、イギリス海峡の諸港とアントワープ〔ベルギーの海港〕に依存するはずだったが、当面は米英両軍とも二ヵ所につくられた“マルベリーズ”〔人工港〕と五ヵ所の“グーズベリーズ”〔上陸地点沖合いの人工防波堤〕にたよらなければならなかったのである。

ドイツ軍は、西部戦線でルントシュテット元帥指揮〔西方軍総司令官〕のもとに、約六〇個師団の兵力をもっているとみられていた。

モントゴメリー大将指揮の連合軍上陸部隊と相対するのは“砂漠のライバル”でもあったロンメル元帥指揮のドイツB軍集団で、ノルマンジーおよびブルターニュ方面を守備する第七軍、ドーバー海峡とフランドル地区損当の第十五軍、それにオランダにいる第八十八軍団からなっていた。

6 天然と人工の要害 top

ドイツ軍が防衛の重点地区と考えたのは、イギリス本土からいちばん近いドーバー海峡地区で、ここは強固な要塞でかためられていた。

何ヵ月ものあいだ、連合軍は牽制したり、うわさを流したりして、ドイツ軍をこの地域にクギづけにしていたのだ。

「二点間の最短距離は、それをむすぶ直線である」というかんたんな公理にもとづいて、敵の恐怖心をあおりたてていたのである。

しかし、ロンメル元帥はB軍集団司令官に任命されていらい、セーヌ湾〔ノルマンジー海岸のある〕の防衛強化に全力をかたむけていた。

シェルプールとルアープルの重砲兵隊は、すくなくとも三〇の砲兵隊の増援をうけて、全地域をくまなくカバーできるように配置され、海上からの接近にたいしても、また海岸線付近にたいしても、砲火を集中できるようになっていた。

また海岸ちかく、あるいは砂浜にしかけられた大障害物や地雷のうしろには、対戦車用の防備がほどこされ、コンクリートづくりの強固なトーチカと土塁があり、さらに地形がけわしいので、守るには理想的であった。自然の水系とカランタン川河口の背後にある沼地を利用して、あたり一面水びたしとすれば、海岸から内部に前進する道としては狭い土手道しかなく、機甲部隊でなければ前進不可能であった。

水びたしの地帯は“ユタ”海岸とよばれるバールビルが、もっともひどかった。

この地区の背後でも、カランタンから西と、南のメルドレ川とドーブ川流域では水があふれていた。

イギリス軍とカナダ軍にも、前進を困難にすると予測される問題がいくつかあった。

上陸地点付近の海岸のうしろにある小さな村落が、迷路のように結びあわされてドイツ軍防衛陣地の拠点となっていた。

この背後には、小さな森、田んぼ、小高い灌木の列、切りたつような堤防、溝、深く狭い掘割りといった“田園”が、長さ六〇キロにわたって死のオトシ穴をつくって待ちかまえていた。

これでは機甲部隊といえども、手も足もでない。

カーン南東は広々とした平野になっていたが、「Dデイ」の上陸地点からは、あまりにも遠い距離にあった。

7 戦術空軍の役割り top

リー・マロリー英空軍大将は、英第二戦術空軍と米第九戦術航空軍の地上軍への直接協力についての主要任務を、つぎのように説明している。

「Dデイ」には、英米航空部隊の戦闘機各五個中隊が、海岸地帯上空の警戒にあたる。さらに六個中隊がこれを支援する。また、海上からの主力の接岸を援護するため六個中隊をあて、戦闘機三三個中隊からなる攻撃部隊は予備として待機する。空挺部隊の護衛をおえたあと、総計一七一の飛行中隊につぎの任務が割りあてられる。

五四個中隊は海岸地帯の警戒、一五個中隊は船舶の援護、三六個中隊は上陸部隊の直接支援、三三個中隊は敵陣地攻撃と爆撃機の援護、のこりの三三個中隊は攻撃部隊となる。

ラムゼー英海軍大将〔海軍総司令官〕は「最初の奇襲が成功するかいなかは海軍しだいだ」として、上陸作戦での海軍の役割りについて単純明快な結論をくだし、四月十日につぎのような作戦命令を下達した。

「私が目的とするのは、攻撃部隊を時間どおり海岸に到達させ、上陸を援護し、続いてわが軍が上陸地点にすみやかに集結するのを支援することである」

ざっとみて、約五〇〇〇隻の船舶と四○○○隻の上陸用舟艇がこの作戦につかわれることになる。

戦艦、巡洋艦から駆逐艦、砲艦にいたるまで連合軍海軍兵力の火力は、接岸のときに、船上から発射される機甲部隊と砲兵部隊の火力とあわせると、おそるべき強力な破壊力をもつことになる。

“オーバーロード”作戦の第一段階として、ノルマンジー上陸作戦の“ネプチューン”計画は、このようにして開始されることになった。

一方、二月中にドイツ軍を追いつめたソ連軍は、三月と四月にドニエプル川とブーク川〔いずれも黒海にそそぐソ連南西部の川〕をこえて進撃していた。

モントゴメリー将軍が、セントポール・スクールで幕僚だちと「Dデイ」の作戦計画の最終案を検討していた四月八日には、ソ連軍のトルブーヒン将軍が、ドイツ軍のピレコップ〔クリミア半島のつけ根、黒海にのぞむ〕防衛線に反撃を開始し、クリミア半島の奪回に、はなばなしい第一歩をふみだしていた。

同時に、ソ連軍は、連合軍の大陸侵攻計画と上陸作戦の目標日についての通告をうけ、西側同盟国に呼応して、夏期大攻勢を展開することになっていた。

五月半ばまでには、イタリアの戦闘も終末に近づいていた。

8 難問山積のアイゼンハワー top

アイゼンハワー最高司令官は、モントゴメリーやテッダーの直面している問題よりもけるかに大きな問題に直面していた。

英国で米統合幕僚長会議を代表するアイゼンハワーは、米国の立場から、政治的意味あいのふかい問題や重要戦略について、チャーチル英首相や英三軍の幕僚長とたえず協議したければならなかった。

アイゼンハワーは、ワシントンにいる上司の命令にしたがって行動する義務があったので、たとえ自分が違う意見をもっているときでも、これをおしかくして、上司の見解を提出して、これを弁護しなければならなかった。

身はイギリスにおきながらも、たえずアメリカ本国との問題にかかずらわされていたため、アイゼンハワーには、ワシントンにいる連中よりもずっと同情が集り、イギリスの戦争指導者たちの理解をえることができた。

アイゼンハワーが直面していた難問題をならべてみても、ドゴール将軍とフランスの将来にたいする連合国の態度、解放される国々でおこる軍事上、または行政上の問題、心理戦争、米英ソ三国が基本的に同意しているナチ・ドイツの解体〔無条件降伏の要求〕、軍事目的としてのベルリンとルール〔ライン川流域のドイツの工業地帯〕の相対的価値など、頭の痛くなるようなものばかりであった。

民間人の移動制限、検閲の問題などは、主としてアイゼンハワーの意向にしたがって実施されたのであるが、彼は、このためにイギリス国民がいかに犠牲をはらっているかを十分理解しており、これ以上の犠牲を強いることはしのびないと思っていた。

アメリカから四〇隻の船が軍需品を満載してイギリスにやってきたとすると、停泊と荷揚げの場所を割かなければならないが、これはイギリス国民の食糧五〇万トンの輸送を犠牲にして、初めてできることだった。

このため、アイゼンハワーは、米大統領ルーズベルトに、なんとかしてほしいと直訴した。

「大砲よりバターを」というわけだ。

じっさい、ヨーロッパ反攻作戦という大義のまえに、沿岸の船舶はすべて徴用され、鉄道は積めるかぎりの軍需資材をのせて息もたえだえに走っていたので、イギリス国民は耐乏生活の限界ギリギリのところにいたのであった。

アイゼンハワーのこの言葉は、イギリス国民にとって”ワラをもつかむ”気持であったろう。

9 天真らんまんな人がら top

いまやアイゼンハワー最高司令官は強大な権力と権威をもつ地位にふさわしい人物として、驚くほど脱皮していた。

この地位には、全く未知の言葉かりか、ウェストポイント〔米陸軍士官学佼〕で習った原則とは全く違う問題が、数かぎりなく含まれていた。

五月の半ばごろになって、アイゼンハワー最高司令官は緊張の色をみせはじめたが、驚くにはあたらない。

彼の生まれつきの単純さと驚くほどの天真らんまんさが救いになっていたからだ。

このような重大な任務にたいして、生まれつきの才能や資質をもっている人物が、はたして何人もいるかどうか。

また、連合軍最高司令官としてアイゼンハワーと同等、あるいは彼以上の才能なり資質なりをもっている人が、はたしてありえただろうか。

アイゼンハワーは、イギリスに到着した瞬間から、かたく団結した一つのチームをつくりあげようとした。

彼は断固として相互協力の必要性を主張して“国家的偏見”をすてるよう熱心に説いた。

彼は、英国上層部との関係をのぞけば、見事な成功をおさめた。

アイゼンハワーは、ノーフォーク・ハウスで、初めて部下の幕僚たちにあいさつしたとき、こういった。

「我々は同盟軍ではない。味方の陣営に同盟国はたくさんあるが、この大作戦を敢行しようとする我々は、いまだかつてなかったほど、すべての点で緊密に統合した不可分の一つの力にならなければならないのだ」

二つの非常に違った国の国民がもつプライドと偏見、歴史、地理、国の成り立ちから生みだされる政治上、社会上、軍事上の外観ならびに行動の違いは、なまじ、言葉が似ているとおもいがちなために、なおいっそう、その違いがきわだったのであるが、アイゼンハワーの決意と手腕によって、見事なまでにそれは克服されたのである。

10 部下にめぐまれる top

結論的にいって、アイゼンハワーは部下にめぐまれていた。

彼の総参謀長をつとめたスミス中将は、思慮ぶかさと慎重さにおいては、だれにもひけをとらない人物だった。

しかし、スミス総参課長は、ノルマンジー上陸作戦の成算を五分五分とみていた。

“マルベリーズ”がうまくいくかどうかをはじめとして、連合軍にとっては未知の要素が多かったにもかかわらず、このような判断をくだしていたのは、まさにおもいきった予想というべきであろう。

総参謀副長のモーガン英中将は“オーバーロード”作戦についてスミのスミまで熟知していたし、テッダー大将は、航空部隊の指揮というやっかいなお荷物をアイゼンハワーにかわって引きうけた。

サー・ハンフリー・ゲール英中将は補給面を担当し、ホワイトリー英少将は戦術作戦班のメソバーだった。

アイゼンハワーは、このように有能な部下にめぐまれたのだが、これもひとえに、彼の一種独特の“天分”のおかげだった。

イギリス軍将兵は、モントゴメリーを敬慕したのとは全く逆の意味で、アイゼンハワーが好きだった。

イギリス軍の将兵たちは、留守宅への手紙のなかで、最高司令官が質素で、かざりけのない服を着て、勲章もつけず、静かなものごしで、親愛感あふれるなかにも自信に満ちあふれた、立派な司令官であると書いている。

彼らにとって、型やぷりではあったが“いいおやじ”であった。

11

英第79機甲師団の演習に感嘆 top

アイゼンハワーをはじめとして地上軍の指揮官たちは、一連の部隊視察をしたが、いちばん重要なのは、ホパート少将指揮の英機甲部隊の演習場視察だった。

第七十九機甲師団は、ふつうの機甲師団よりもはるかに大きな規模になっていた。

攻撃部隊は、考えられるかぎり、ありとあらゆる戦闘用車両を装備して、十分な訓練をつみ、イギリス軍、カナダ軍の上陸部隊を支援するように組織されていた。作戦開始ギリギリになってから「ポピン」戦車が考案されたが、これはキャンバス・マットをしいて、砂浜や砂丘の上を機甲部隊がらくに前進できる装置をとりつけた戦車であった。

アイゼンハワー、モントゴメリー、プラッドレーの三将軍は、ドイツ軍の 「大西洋の壁」突破の先鋒となる機甲部隊の演習を視察した。

演習は実戦さながらの条件のもとではじめられた。

アイゼンハワーは、ふかい感銘をうけ、演習のすべてを実戦に使うべきだといった。

ブラッドレーも興味を示したが、なにも発言しなかった。

しかし、モントゴメリーは、この第七十九機甲師団は、勝ったも同然だと直感的にさとった。 |

英機甲部隊の推進力となったパーシー・C・S・ホパート少将〔英第79機甲師団長〕 |

モントゴメリーは、徹底的な検討と詳細な分析をおこない、演習視察でえた成果を煮つめていった。

すなわち、長砲身で、地雷を破壊する装置をつけた「クラブ」戦車を先頭にたてて、火炎放射の「クロコダイル」戦車と「シャーマン」水陸両用戦車の援護のもとに、イギリス・カナダ両軍の前衛部隊を前進させる。これには、戦闘工兵隊が道案内をつとめることになった。

一方、プラッドレー中将〔米第一軍司令官〕は、水陸両用戦車だけを利用したいと考えた。

地上軍の指揮をとるモントゴメリー、ブラッドレー両将軍のこのような決定は、重要な意味をもっていたのである。

ブラッドレーは、アイゼンハワーやモントゴメリーとは違ったやり方で演習をみつめていた。

彼は軍の視察にでかけるたびに、部下たちを、つとめてありのままに見たいと考え、苦労しながらも“おしのびの視察”をやった。

いいところを見せようとしたある大隊長をクビにしたことさえあった。

彼は、静かながらも組織的にイングランド南西部を歩きまわり、わずかな兵士たちにも話しかけ、兵士の気持をつかもうとした。

ブラッドレーは、いつどんなところででも、どっかと腰をおろして、草の葉をかみながら、どんな兵士とも“人間どうし”の話しあいができる男だった。

イギリスにいるアメリカ軍は、五月には一一個師団だったが、戦闘経験があるのは、わずか一個師団だけだった。

これは、地中海戦線で活躍したことのある第一歩兵師団であったが、ブラッドレーが“オマハ”海岸の上陸に、この師団を最先頭にしようとやむなく決断したのにたいし、猛烈にうらんでいた。

米第二十九歩兵師団はイギリスに最初に着いた師団であり「われこそ一番槍」とはりきっていたが、死傷者がものすどくでるのではないかと、やがて恐れ初めていた。

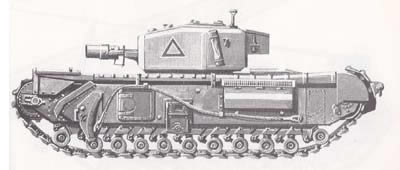

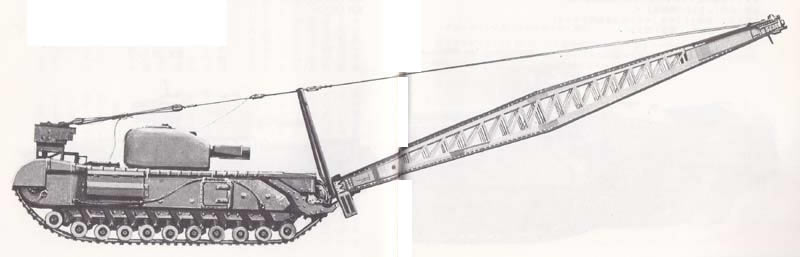

「シャーマン」M4−A4「クラプ戦車」

「クラプ」〔蟹〕戦車は、対地雷戦車である。上陸すると、ドイツ軍の敷設した海岸の地雪原を、約3メートルの幅で、前部にとりつけた“からざおの仕かけ”で地面をたたきながらすすむ。このあとを主力部隊が突撃することになる。武装=75ミリ砲1、12.5ミリ機関銃1、7.6ミリ機関銃2、

乗員=5、地雷掃討時速:2.4キロ、重量:33トン

「チャーチル」三型臼砲搭載戦車

英工兵隊所属の特殊戦車で、射程距離はみじかいが、敵のトーチカや小要塞を破壊できるようにとくに設計された「空とぶゴミいれ」とよばれる臼砲を装備している

武装=25ポンド臼砲1、7.7ミリ機関銃1、乗員=5、最高時速:25.6キロ

航続距離:140キロ、重量:39トン |

|

英軍の怪獣戦車

「シャーマン」M4−A4「ファイアフライ」戦車

「ファイアフライ」〔ホタル〕は、ドイツ軍戦車の火力に匹敵させようとしてはじめて成功した戦車である。この戦車はドイツ軍の「パンテル」〔豹〕戦車、「ティーゲル」〔虎〕戦車の猛威に対抗するものとして連合軍にとっては“切り札”の存在だった。これは、すでに定評のある「シャーマン」戦車の車体に、イギリス軍の17ポンド重対戦車砲を装備している。

武装:17ポンド砲1、12.5ミリ機関銃1 乗員:5

最高時速:40キロ 航続距離:192キロ 重量:32.9トン

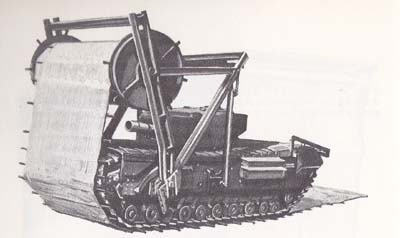

「チャーチル」三型「ボビン」戦車

DD水陸両用戦車、「クラプ」対地雷戦車、その他特殊な工兵隊所属の戦車は、海岸に上陸し、ドイツ軍の防衛線を制圧するために特別に設計されたものである。しかし、もし海岸地帯がこれらの装甲車両の重量にたえられないばあい、ドイツ軍防衛陣地に接近できなくなるので、連合軍はこの「ボビン」〔糸まき〕戦車を考案した。「ボビン」は、約100メートルの長さのキャンパス・マットを敷き、その上を走行するようになっていた。またこのマットは他の装甲車両も利用できた。英工兵隊所属

武装:臼砲1、7.7ミリ機関銃1、乗員=4、時速:4.8キロ(マットの上を走行するとき)、航続距離り40キロ、重量:39トン

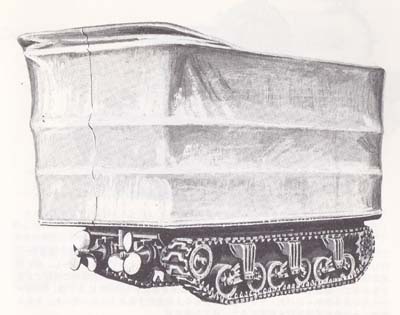

「シャーマンJM4−A4水陸両用戦車(DD)

この水陸両用戦車の登場により、はじめて戦車が自力で上陸できるようになった。この水陸両用戦車は、戦車のエンジンで水中を走行し、折リたたみ式のキャンバスで車体のまわりをおおい、これで浮力をつける。上陸するとキャンバスをたたみ、砲塔がただちに敵陣にネライをつける。

武装:75ミリ砲1、12.5ミリ機関銃1、7.6ミリ機関銃2、乗員:5、最高時速:〈水中〉8.3キロ〈陸上〉40キロ、航続距離:192キロ、重量:33トン |

|

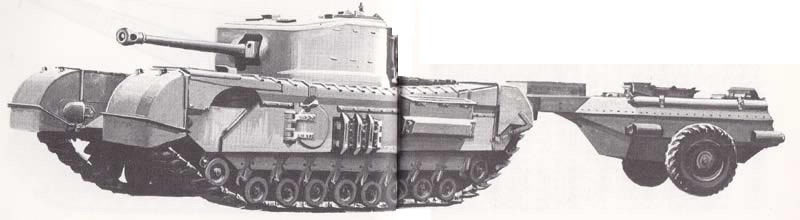

「チャーチル」八型「クロコダイル」戦車

「クロコダイル」〔ワニ〕は、火炎放射戦車で、うしろのトレーラーに約1800リットルの燃料をつみ、圧搾空気でトレーラーから火炎放射器までおくる。

火炎放射器はふつうの戦車の機関銃の位置にあり、射程距離は約110メートル、武装:75ミリ砲1、乗員:5、最高時速:19キロ、航続距離:200キロ、重量:40トン

「チャーチル」三型架橋戦車。英工兵隊所属の特殊戦車で、敵の対戦車障害物や対戦車壕を突破するためにつくられた。

小さな橋をかけたり、大きなソダたぱで壕をふさぎ、戦車が前進できるようにする。武装=臼砲1、7.7ミリ機関銃1、乗員:4、最高時速:25.6キロ

航続距離:140キロ、重量:39トン(戦車のみ)

|

12 英米両軍の戦争への考え方

top

たしかにブラッドレー中将の任務は重かったが、彼はこれを公平に負担すべきだと考えていたのだ。

ブラッドレーの指揮する部隊は“青二才”だったが、よく訓練されていた。

当然のことながら、アメリカ軍の兵士たちは、戦争そのものについても、またきたらんとする上陸作戦にたいしても、イギリス軍の兵士た違いだいていた“感情”をもっていなかった。

アメリカ軍兵士は、フランスから追いはらわれた屈辱もなければ、水ぎわで爆撃や機銃掃射をうけた経験もなかった。

本国にとじこめられ、いまにも侵略されそうな恐怖感をもったことも空襲のおそろしさを味わったこともなかった。

まして四年間というもの、わずかな配給だけで生きてきたわけではなかった。

アメリカ兵が飲んだ母乳には、二十世紀をつうじてドイツと戦い続けてきた味わいなど含まれていなかった。

彼らは、とおく母国をはなれて異国にあり、いままたほかの異国に侵攻しようとしていた。

これがまことに危険のおおい任務になることはたしかだった。

彼らはこの戦いによって、祖国や他の国々の国民を解放するのだとは考えもしなかった。

これは彼らにしてみれば、当然のことだったかもしれない。

13 反攻上陸の日近し top

五月の最後の週は、最終的な準備のまっさいちゅうで、疑いぶかい人でも、いよいよ攻撃がさしせまっていることをはだで感じていた。

最後の段階になってから、すばらしい好天が続き、何万という車両には防水がほどこされ、軍票や船酔いの薬まで配布され、武器の点検がおこなわれた。

五月の末までに、兵員と武器はそれぞれの船に積みこまれ、巨大な連合軍は、いまや、つぎの跳躍にそなえて身がまえていた。

六月二日金曜日の夜十時十五分、オナー中尉指揮の小型潜航艇X20とX23はポーツマス軍港からトロール船を護衛してフランスヘむかった。

翌早朝、二隻の潜航艇は、敵にみつからないようにしながら、敵情を偵察するため沖合いで潜水した。

天候はひどく悪化していた。上陸作戦の重要なカギをにぎっているとはいえ、天候だけは人間の力ではどうしようもないものだった。

「Dデイ」が近づくにつれて、上陸作戦をめざした準備にほんのわずかでもかかわりあいをもったイギリス人にとって「Dデイ」こそ“すべて”のように思われた。

しかし、連合軍の大陸反攻上陸作戦をみるとき総力戦の視野に立ってこれを評価する必要があるだろう。

アメリカは、まだ死にものぐるいで戦争しているわけではなかった。たしかに太平洋への大兵力の役人は頂点に達し“オーバーロード”作戦がかすんでしまうほどの規模で着実にすすめられていた。

ヨーロッパ戦線と太平洋戦線のどちらを優先すべきかという点について、米英両国政府首脳、軍首脳のあいだでは、こみいった議論が繰替えされていた。

アメリカ軍は、イタリア戦線で、アレキサンダー〔イタリア戦線の連合軍陸軍総司令官、イギリスの元帥〕の指揮のもとに、イギリス軍、カナダ軍、自由フランス軍とともに戦っていた。

アメリカの戦争努力は、なるほど偉大なものではあったが、その巨大な富、生産力、人的資源からみて、イギリス――時計とにらめっこしながらイチかバチかの戦いの最後の局面に突入した――の戦争努力とくらべると、その違いが、おのずとあきらかになる。

四年間というもの、イギリスは大西洋、北極海、インド洋、地中海、それにもっと小さな海をとりまく数おおくの戦場で、全力をあげて戦い続けていたのである。

イギリス軍は、北アフリカと中近東地域で、やっとのことで勝利をにぎったものの、他の戦線では敗北と挫折の苦しみのなかで、暗い歳月をおくっていた。

シチリア島からイタリアに攻めのぼり、東南アジアのうだるようなジャングルの中で、腹ばいになりながら苦しい前進を続けていた。

いまやイギリスの富は枯れ、人的資源は目にみえてへっていた。戦争の条件は日一日と不利になり、友邦のお情けにすがっている有様だった。

しかしイギリスは、がんこに、また勇敢とさえ思える態度で戦いを続け“最後の運だめし”の前夜をむかえたのである。

14 上陸作戦に不安もつチャーチル top

チャーチルの戦時中の日記をみると、なにか恐怖のくらい影が、チャーチルの心にあったように思われる。

四月十二日になっても、チャーチルはフランス南部への上陸はさけるべきだとして、イタリア戦線が大陸反攻の“オーバーロード”作戦に大きく貢献していると、ルーズベルト米大統領に強調していた。

すなわち、イタリア戦線では、ドイツ軍の精鋭三五個師団をひきつけ、おさえ、撃滅して一歩一歩前進している。

これ以上なにを望み、期待するというのか。

南フランスに駐留するわずかなドイツ軍をクギづけにするには、陽動作戦を繰替えせば十分ではないだろうか。

このような上陸作戦がノルマンジーの戦いにどんな効果があるというのだろうか。

これはチャーチルの持論だった。

このようなチャーチルのむしかえしに、アメリカは耳をかそうとはしなかった。

アメリカは、南フランスばかりか、イタリアでも、イギリスでも、西ヨーロッパでさえも“わが道をいく”覚悟だった。

イギリスの声は、もはや、きかれなくなったのである。

top

**************************************** |