|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10

1 中央ロシア平原に戦機熟す

クルスクはモスクワの南約五三〇キロ、中央ロシアの平原地帯にある。

この付近で、オスコル川とセイム川が発している。

1 東部戦線の突出部クルスク top

クルスクはふるくからこの地方の中心地で、十一世紀にはすでに存在していたといわれ、第二次世界大戦の勃発当時には、人口約一二万の町になっていた。

だが、とりたてて目立つものもなく、モスクワから黒海沿岸へ旅行する人たちの関心をひくものは、ほとんどないほどだった。

しかし、地質学者や採鉱技術者にとっては、魅力のある町だった。

この町は“クルスクの異常磁気”として有名であり、地下に大量の磁鉄鉱が埋蔵されているので、羅針盤が狂ってしまうからである。

だが、そのほかの人たちには、小麦畠や甜菜畠、果樹園などのある、ありふれたロシアの町にすぎなかった。

しかし、このありふれたクルスクの町は、一九四三年の春から夏にかけての数ヵ月間、世界中でもっとも重要なところだったといえよう。

この時期には、クルスクは東部戦線における大きな突出部のなかに位置していたので、ドイツ軍がソ連軍の手から戦略的主導権をとりもどそうとして、最後の大攻勢をかけようとしていたからである。

ソ連軍が、モスクワの戦いでドイツ軍の電撃作戦を食い止めうることをしめし、さらにスターリングラードの戦いでは、ドイツ軍に大敗北を味わわせる力をもっていることを示したとすれば、クルスクの戦いでは、ドイツ国防軍がみずからえらんだ戦場でむかえうち、その攻勢を食い止め全面的敗退に追いこむ実力をそなえていることを示したといえよう。

いやそればかりではない。

それはソ連軍が、冬季だけでなく、夏季にも大規模な攻勢作戦を成功させる力をもったことをみせつけたものでもある。

夏季は、これまで、つねにドイツ軍が成功してきた時季で、ソ連軍は夏は勝てないといわれていたのである。

2 スターリングラード大勝で楽観 top

さてこのクルスク突出部は、スターリングラードでの大勝利の直後、ソ連軍が楽観しすぎた結果うまれた産物であった。

スターリンから「前進! 前進!」とハッパをかけられ、またこの勝利の立役者ジューコフ元帥が、北西方面軍に派遣されていて、この南西戦域にはいないとあって、現地の司令官たちも、いつもは用心ぶかい参謀本部の情報部も、この冬季の会戦期の残りの期間に、ドイツ軍を退却させうるという希望的観測の虜(とりこ)になり、春の雪解けのこないうちに、ドイツ軍をウクライナの全域から駆逐しようと前進を続けていたのであった。

一九四二年の十二月、スターリングラードに包囲されたドイツ軍二〇個師団とルーマニア軍二個師団を救出するために派遣されたドイツ軍部隊(マンシュタイン元帥指揮下のドン軍集団)は前進を食い止められ、クリスマス・イブの十二月二十四日に開始されたソ連軍の反撃をうけて、攻勢を開始した線より九五キロも押しもどされてしまった。

このときから、スターリングラードのドイツ軍の壊滅は、時間の問題となった。

スターリングラードでもちこたえているドイツ軍は、その正面にソ連軍の大部隊をクギづけにして、コーカサス(カフカス)方面にいるドイツ軍の退却を妨害できないようにしたとはいうものの、寒さと飢えと弾薬の欠乏のために、壊滅への道をたどるほかなかったのである。

ドイツ軍にとって最大の問題は、全南部戦線の崩壊をなんとかして食い止め、損害をスターリングラードでワナにかかった部隊だけに限定するということであった。

3 攻勢の主力は二つの方面軍 top

勝ちほこるソ連軍大本営にとって、魅力ある数々の作戦のうち、いまや、どれでも採用できる情勢になった。

スターリングラード方面軍とドン方面軍の七個軍だけで、スターリングラードを締めあげるのには十分である。

南部戦域のほかのソ連部隊は、ドイツ軍をますます混乱させて、ドンバス(ドネツ盆地。ドネツ川流域の炭田地方)の重要な工業地域を奪回し、コーカサス山脈以南の油田地帯にたいするドイツ軍の脅威をのぞくために、大挙して進撃させることができる。

こうした作戦が成功するならば、それはスターリンの名のついた都市、スターリングラードでの象徴的な勝利どころではない実質的な戦果をあげることができ、ソ連軍は、一九四一年の秋以来失っていたドニエプル川の西岸に、再び足場をきずくことができるであろう。

ソ連軍大本営は、四方面軍、すなわちボロネシ方面軍、南西方面軍、南方面軍、それに北コーカサス方面軍をもって、野心的な戦略的攻勢の計画を作成した。

この攻勢の主力は、ボロネシ方面軍(司令官、F・I・ゴリコフ大将)と南西方面軍(司令官、N・F・バツーチン大将)が担当する。

ゴリコフ大将は五個軍をもち、その四個軍は歩兵軍で、一個軍は戦車軍である。

一方バツーチン大将の南西方面軍はドイツの機甲軍と同じような“方面軍機動集団”をもっていた。

両方面軍とも指揮下に飛行軍があった。

ソ連軍の部隊の編成は、ドイツ軍にくらべると小さい。

ソ連軍の“軍”はドイツ軍の“軍団”にちかい。

ソ連軍の師団は完全定数でも、ドイツ軍師団の三分の二以下の大きさしかない。

しかし、この二方面軍の戦力はおそるべきもので、あわせて五四個の狙撃師団(ソ連軍の歩兵師団をこう呼ぶ。以後、歩兵師団あるいは単に師団とする)と一〇個の戦車軍団をもっていた。

このほか多数の独立歩兵旅団、戦車旅団、スキー部隊や騎兵隊もいた。 |

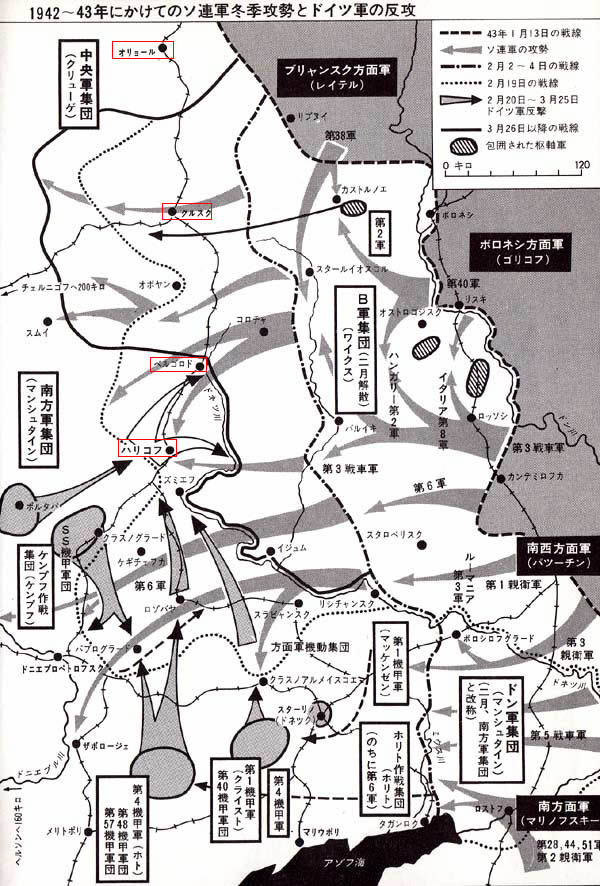

1943年2月、スターリングラードでの大勝利の余勢をかって、ソ連軍は冬季攻勢を開始し、ドイツ軍を追撃した。

この作戦の先頭に立ったボロネジ方面軍司令官F・I・ゴリコフ大将(上)と

南西方面軍司令官N・F・パツーチン大将(下)

|

4 弱体のドイツ同盟軍 top

これらのソ連軍にたいするドイツ軍部隊は、南方軍集団の北翼をなすB軍集団の一九個師団(機甲師団一一、自動車化師団一、歩兵師団七)と多数のルーマニア、イタリア、ハンガリー軍の部隊であった。

これらドイツの友軍部隊は、装備もわるく、士気もあがらず、ロシアの厳冬のさなかに、戦闘のために、いや生存のために必要な軍需資材さえも欠いている状態であり、しかも、ドイツ軍とは全く仲がわるかった。

ドイツ軍の戦線のうちで、ズミエフ(ハリコフ南方四〇キロ)とその南東一五〇キロのスラビャンスクにわたる戦線は、特に手薄であった。

この方面を主力の二方面軍で突破しようと考えたソ連軍大本営は、ここの防備をかためさせないために、南に位置しているマリノフスキー将軍の南方面軍にたいして、ロストフ奪回作戦をおこなって正面のドイツのドン軍集団の動きを封じ、この軍集団がB軍集団に増援兵力をおくって、ズミエフ〜スラビャンスクの線に配備できないようにせよと命令した。

|

きびしい寒さの中で、はてしないロシアの平原をよろめきながら歩くドイツ軍捕虜

|

5 ソ連軍、補給無視の急進撃 top

ドイツ軍は一時的には打撃をうけて混乱した。ドイツ軍防衛線には多くの手薄な地区があったとはいえ、ソ連軍の計画はかなり無謀にちかい野心的なものであった。

しかしソ連軍の計画は、迅速な進撃で敵をますます混乱させるのがネライであった。

だが、この計画には、それ自体、危険があった。

まず主攻勢部隊としてえらばれたゴリコフとバツーチンの両方面軍は、一九四二年十一月十九日に、スターリングラードで攻撃に転じてから、ずっと戦闘を続けている。

これまでのところ、戦いに勝っているとはいうものの、ここ数週間続けてきた進撃が急だったので、将兵や裝備に影響をあたえはじめていた。

補給の限度をこえて前進していたからである。

しかし春の雪解けは、はやければ三月にはじまると予期せねばならず、そうなれば、舗装道路のほとんどないこの地域では、作戦は数週間にわたって立ち往生という事態になる。

そこで、あくまで攻勢を継続し、できるだけながくドイツ軍を混乱状態におき、雪解けがはじまるまえに、できるだけひろい地域を奪回しようとする作戦がとられることになった。

ゴリコフのボロネシ方面軍は、オストロゴジスク〜ロッソシの線にいるハンガリー第二軍、イタリア第八軍を撃破し、重要なリスキ〜カンテミロフカ鉄道線を回復してこの地域を奪回し、クルスクにむかってドンバス地区に進撃し、ドイツ軍B軍集団を撃破する。

バツーチンの南西方面軍は、ドン川中流の南にいるルーマニア第三軍を撃滅し、スタロベリスクを確保してからアゾフ海沿岸のマリウポリを目ざして南下し、ドイツ軍のコーカサス山脈とクバン川方面からの退却路を遮断する態勢をとる。

マリノフスキーの南方面軍は、北コーカサス方面軍と協力してロストフを奪回し、アゾフ海にそって西進し、ドイツ南方軍集団の南方集団であるドン軍集団の一八個師団をバツーチンの南西方面軍の待ちうけるところに追いこむように作戦する。これがソ連軍大本営の構想であった。

|

1943年2月、前線に出動するソ連軍装甲車

|

6 危険はらむソ連軍大本営の計画 top

ゴリコフとバツーチンの疲れきった部隊が、ドイツ軍に重圧をくわえ続けられるかどうかわからないというととはべつとしても、この大本営の計画は、ほかにも危険な要素をはらんでいた。

それはゴリコフの主作戦軸が北西のクルスクにむけられ、バツーチンのは南西方向、黒海にむけられていることである。

このため、もし作戦が計画どおりにすすんだとすると、この二つの方面軍はおたがいにはなれていって、そのあいだにスキマが生じることになる。

もしドイツ軍が兵力を集結できるならば、このスキマにつけこむのは目にみえていた。

ソ連軍は、このスキマをうめる対策をあらかじめ考えてはいた。

しかし、大本営の戦略予備は、さらに北方のドイツ中央軍集団にたいして、二月中旬に開始される攻勢に投入する予定になっていたので、このスキマをふさぐために割ける部隊を全くもっていなかった。

この南部戦域に使用可能なただ一つの部隊は、いまだにスターリングラードで包囲圈を締めつけている部隊であったが、これらの部隊が使用できるようになったのは、ドイツ第六軍が二月の初めに降伏してからであった。

しかし、そのときになってからの増援ではおそすぎたのである。

一九四三年一月十三日、ゴリコフの部隊は、上ドン川地域の東岸地区から動き始めた。

一五日間、連続的に猛攻をくわえ、計画どおりに、ハンガリー第二軍とイタリア第八軍を撃破し約八万を捕虜にし、枢軸軍の防衛線を正面約二五〇キロにわたって突破し、西にむかって一五〇キロちかくも前進した。

この成功によって、ゴリコフの先遣部隊は、ドイツB軍集団の南西方向の後方ふかく進出するにいたった。

ほとんど休むことなく、ゴリコフは、部隊を北にむけて旋回させ、ドイツ軍の後方にむかって二手にわかれて前進した。

ゴリコフの左翼部隊は、北西のクルスクを目ざし、右翼部隊はまっすぐ北方カストルノエにむかう。これと同時にM・A・レイテル将軍のブリャンスク方面軍からの二梯団が南にむかって動きだし、ゴリコフの部隊と手をつないでドイツB軍集団を包囲する作戦を開始した。まことに前途有望な作戦のはじまりであった。

パツーチンの南西方面軍のルーマニア第三軍にたいする攻勢も、これにおとらぬ快調な出足であった。

一九四一年、スターリンによって併合されたルーマニアの領土(北部のベッサラビアとブコビナ地方)を奪いかえそうとしたときには、ルーマニア軍は、実によく戦った。

しかし、このドン川中流地区がルーマニアにとって重要性をもっていると納得させるのはむずかしかったし、ルーマニア軍の士気も装備も、ロシアの冬の厳寒のさなかでは、強力なソ連軍に対抗できるものではなかった。

このため、ルーマニア軍も、ゴリコフのボロネシ方面軍の猛攻をうけたハンガリー軍やイタリア軍と同じように崩壊し、一月のおわりまでに、バツーチンの部隊はジシチャンスク〜ボロシロフグラートの線に進出し、大本営の指令どおりに、ドイツ軍ドン軍集団を襲う態勢になった。

この圧倒的勝利のかげに、なにか危険性があるとおもわせるものはといえば、ソ連の二方面軍がとらえた捕虜の大群のなかに、ドイツ兵がほんのわずかしかいない、ということであった。

|

寒さとの戦い:1942年〜43年の冬までに、ドイツ軍は前年味わったにがい経験――ロシアの冬のおどろくべききびしさ――

を教訓として、装備の改善をはかった。このためドイツ軍は、冬季の戦闘でもソ連軍を押しかえせる力をつけた

|

7 ドイツ軍の名将マンシュタイン top

この南部戦域のドイツ軍部隊の指揮はエーリヒ・フォン・マンシュタイン元帥の肩にかかっていた。彼はドイツ軍のなかでもっとも有能な将軍であった。一九四〇年にフランスをわずか六週間あまりで戦争から脱落させる攻勢計画をつくりあげ、さらに一九四二年の夏に、セバストポリのソ連軍大要塞を攻略したのである。

マンシュタインは、スターリングラードでの第六軍救出作戦には失敗したけれども、それで万策つきてしまったというわけではない。

ソ連軍の攻勢によってひきおこされた事態にたいし、彼は窮地を救う方法は機動防衛しかないと判断した。

ソ連軍に補給線の限界をこえるまで前進させ、のびきったところを、あらかじめ準備した防衛陣地から発進して立ちふさがろうというのである。

この戦法は、当然のことながら退却をともなう。

しかもこれは、一九四一年のモスクワとロストフでの敗北いらい、ヒトラーが疑問視している戦法であった。

そこで、マンシュタインは、思いどおりにやるため、簡単でしかも効果的な方法をとった。

すなわち陸軍総司令部(OKH)にたいし、ある一定期間踏みとどまれ、という特別の命令がないときは“自由裁量権をもちいる”と通告したのである。

当時、ドイツ陸軍総司令部は、スターリングラードの大災厄のあと、憂鬱と不安の空気につつまれていたので、つぎからつぎへ主体的に命令をだせる状態ではなかった。

ヒトラー自身も一時的ながら自分の戦略的能力に自信をうしない“踏みとどまれ”と命令して、残りの部隊に第六軍と同じ運命をたどらせるのには気のすすまぬ状態であった。

しかし、マンシュタインが、ロストフから撤退して防備しやすいミウス川の線に退却する許可をもとめたとき、総統大本営に出頭するよう呼びつけられた。

彼は、とうぜん最悪の事態を覚悟していた。

(マンシュタインは一九四一年の末にルントシュテット元帥がこれと全く同じことをやろうとして、ヒトラーに罷免されたのをよく承知していた) |

ヒトラーと南方軍集団司令官エーリッヒ・フォン・マンシュタイン元帥

ヒトラーはマンシュタインのクルクス攻撃計画を採用しなかった

|

しかし、おどろいたことに、ヒトラーは愛想がよく、ものわかりのよい態度で、気乗りはしないようではあったが、東部ドンバス地区からの撤退についても、話しあう心づもりをしていたのである。

マンシュタインは、ミウス川の線まで退却する許可をえたが、このとき、自分は総統に信頼されているという強い印象をうけた。

8 マンシュタインの反攻計画 top

そこでマンシュタインは、自分の考えた反撃計画を推進させることにし、反撃開始にさきだって必要な戦術的退却をはじめることにした。

ただちに、マンシュタインは、ドンバス全域にわたって兵力を集結させる処置をとった。

またこの日、フランスからウクライナにむけて、多数の師団を移動させる処置もとられた。

この移動は、一週間以内に開始されることになった。

このマンシュタインの反攻計画は、つぎのように大胆なものであった。

クラスノグラード地区にSS機甲軍団を先鋒とする攻撃部隊を集中する。

一方クラスノアルメイスコエの西方に第一、第四機甲軍を根幹とした攻撃部隊を集結する。

これらの部隊が集結するあいだに他の師団がフランスから到着する。

すべての準備がととのったならば、攻撃部隊は北と東にむかって攻勢に転じる。

そして前進してくるソ連軍縦隊の先頭を寸断、殲滅し、のこる敵をドネツ川上流地区に駆逐し、ソ連の四番目の大都市ハリコフを奪回する。 |

|

|

9 部隊の移動を退却と誤認 top

こうした大規模な配置変更のための部隊の移動は、隠しとおせるものではない。

空中偵察や騎兵の捜索、パルチザンからの十分な情報が、ソ連軍の現地の司令官のもとにも、参謀本部の情報部にもとどいていた。

しかしこのドイツ軍の移動がなにを意味するのか、ソ連軍情報部は正確に判断できなかった。

情勢はきわめて流動的であった。

ゴリコフとバツーチンの部隊は、依然急進撃を続けている。

多数のドイツ兵を捕虜にできなかったことは、ドイツ軍部隊が大いそぎで退却しているからだと判断すれば説明がつく。

この推定は、ドイツ軍機甲部隊がドニエプル川東岸の集結地区にむかって西進しているのが発見されていることでも裏づけられる。

そのうえ、ドイツ軍部隊の配置状況をみれば、ハリコフのちかくには強力なケンプフ大将の作戦集団がいるのに、そことスラビャンスクとの中間地区は特に微弱な兵力でしか守られておらず、ドイツ軍が混乱状態にあることをしめしている。

スラビャンスクからアゾフ海沿岸にいたる線は、雑多な特殊部隊やバラバラになった数個の老兵師団、それに第一、第四機甲軍の主カ部隊がいる。

こうした情勢からみて、ドイツ軍が全面撤退をしているのではなく、反攻をねらっているなどということは、夢にも考えられなかったのである。

ドイツ軍戦線の後方ふかく侵入しているソ連軍の戦車、騎兵、それに自動車化歩兵部隊などからの報告も、ドイツ軍は混乱しているという判断を裏うちするものであった。

ある騎兵部隊は、二月十七日に、ドニエプル川の東岸に達していたし、戦車部隊は、この日、マンシュタインの司令部のあるザポロージェ付近にあらわれたのである。

ソ連軍は楽観と幸福感につつまれていたので、ドイツ軍の移動を東部ウクライナからの全面撤退の序曲と読みとったのも無理ないといえよう。

ゴリコフ元帥(のちに昇進)は戦後こうのべている。

「あの段階で、私は敵の意図と能力についての判断を誤った。

この誤りは、敵の機甲部隊がボルタバにむかって大移動しているのを退却とみたことにある。

実際には、敵はSS機甲軍団をポルタバに移動させ、そこからドンバスにいる機甲部隊と協力して攻勢を開始しようとしていたのである」

10 スターリンの執着 top

判断をあやまったのは、ゴリコフだけではなかった。

パツーチンも、ドイツ軍が敗走中であるとつよく確信していたので、部下の指琿官たちが、ソ連軍の作戦について重大な疑問を投げかけたとき、これを無視してしまった。

彼の部下の指揮官たちは、部隊の疲労、補給のむずかしさ、兵器資材の剴耗、部隊の兵員数の減少、増大するドイツ軍の抵抗などを理由に、現在の総攻撃を延期するよう、うつたえていたのである。

しかしバツーチンは主張した。

南西方面軍は春の雪解けのくるまえに、ドンパスのドイツ軍を包囲し、撃滅することができるし、またやっでみせる、と。

そこでスターリンの大本営は、ボロネシ方面軍、南西方面軍、それに南方面軍にたいし、撃破されて敗走中であるとされているドイツ軍を全面的に追撃し、ドニエプル川以東のウクライナ全域から駆逐するよう命令した。

こうして、すでに三ヵ月間もはげしい戦闘を続けてきた軍隊を、さらにチェルニゴフ(キエフの北方一五〇キロ)からヘルソン(オデッサ東方一五〇キロ)にいたる約六五〇キロの正面にむかう総追撃に投入したのである。

この間、補給の問題は依然未解決のままであった。

(たとえば、ハリコフにいちばんちかい鉄道は一〇〇キロも東の方にあるというありさまであった)

スターリングラードでの壊滅にちかい態勢を、徹底的勝利に転換したあのソ連軍の機敏な統帥ぶりや、見事な計画力を、とつぜんかき消してしまったソ連軍の過度の楽観というものは、ながい歳月をへた今日でも、理解にくるしむところである。

だがスターリンが、いまだにドイツ軍の手中にあるハリコフとキエフという二つの大都市の奪回に執着していたことが、彼の戦略的判断をあやまらせたとも考えられる。

それはすでに一九四二年の春にもあったことである。

(このときスターリンはハリコフ奪回をねらって、ドイツ軍の先手をとって攻勢を開始したが、失敗して戦線大崩壊の原因をつくっている)

11 ヒトラーを説得 top

事態の判断をあやまったのは、ソ連軍大本営だけではなかった。

ヒトラーもまた、せっかく手にいれた土地をマンシュタインが、ソ連の手にわたそうとしているのに、心おだやかではなくなっできた。

そこでヒトラーは説明をもとめるために、二月卜七日、ザポロージェのマンシュタインの司令部にやってきた。

マンシュタインは、これまでに一〇〜一二個の新しい師団を要求し、これらの部隊は大いそぎでフランスから輸送されるとちゅうであった。

ヒトラーは、いまや第六軍を失った苦悩からいくらか立ちなおっていたので、マンシュタインが増援を増援を、とたえず要求しているくせに、すでに使用できるようになった部隊の半分も戦闘に参加させていないのを見て腹をたて、またもや口ぐせの文句――“踏みとどまれ”――を言いだしたのであった。

ハリコフを奪いかえせ、敵の正面にむかって攻勢をとれ、とヒトラーはせっついた。

(ハリコフは二月十五日、ソ連軍に 奪回されていた)

マンシュタインは、忍耐づよくヒトラーに説明した。

――ソ連軍はその補給線の限界をこえて進撃し、戦車部隊は損耗しているにちがいない。

ソ連軍の意図は、依然南部にあるドイツ軍の後方をねらって海岸線にむけて南下することにあるであろう。

そのためには、ソ連軍はまずドニエプル川上流の渡河点を占領しなければならないだろう。

そのときこそソ連軍にたいし、北と南から機甲部隊を投入するチャンスである。

これは機甲部隊の迅速な行動が不可能になる春の雪解けまえに行うことができる。

攻勢が成功しさえすれば、ハリコフなどは熟したリンゴのように、わが手に落ちるであろう。

そのうえ雪解けがはじまれば、ソ連軍は反撃できなくなる。

六週間の休止期間があれば、わが軍は地歩をかため、各軍の連繋を回復することができるであろう。――

ヒトラーも納得せざるをえなくなり、二月十九日、帰っていった。

top

****************************************

|