|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10

7 南方では史上最大の戦車戦

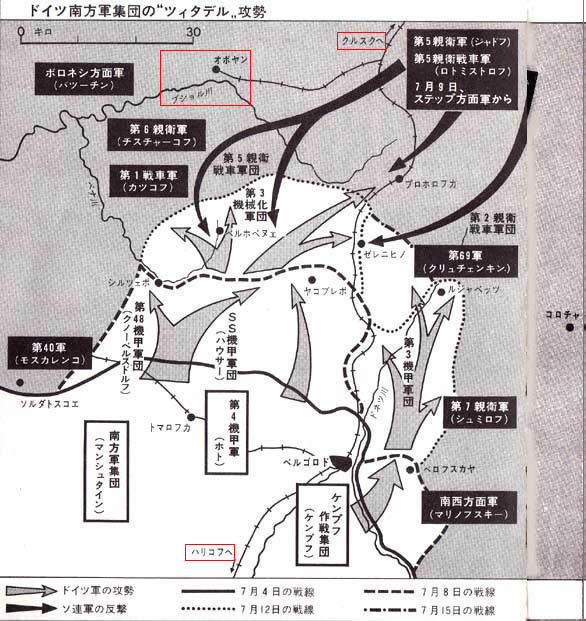

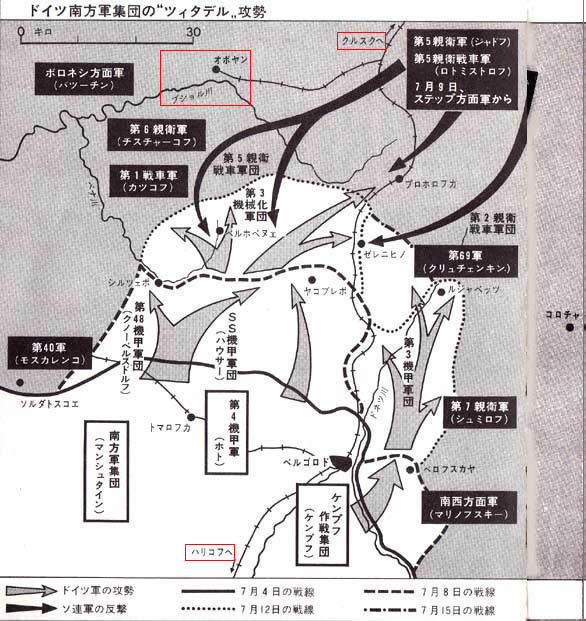

クルスク突出部の南から攻撃するドイツ軍――ホトの第四機甲軍とケンプフ作戦集団――の戦線では、北の戦線にくらべて、スタートは成功の見込みのあるものだった。

ベルゴロド北方に機甲五個師団、その南方に機甲三個師団を配したパンチ力は、突出部の北方のモーデルの第九軍よりもはるかに強力であった。約一〇〇〇両の戦車と三五〇両の突撃砲が七月五日の戦闘に投入された。

“大ドイツ”機甲師団の地区だけでも、戦車と突撃砲あわせて三〇〇両もあった。

1 ドイツ軍の主攻勢は? top

パツーチンのボロネシ方面軍の場合、ロコソフスキーの中央方面軍にくらべて、空中偵察がうまくいかなかった。

そのうえ、相手のホトは、きわめて有能な機甲部隊指揮官として知られ、防御戦で功績をあげたモーデルにくらべて、はるかに手ごわかった。

しかもベルゴロドの南と北の両側に戦車の大部隊が二つ(第四機甲軍とケンプフ作戦集団)あったので、パツーチンは、どちらがドイツ軍の主攻撃であろうか、と判断にくるしんだ。

パツーチンは、ドイツ軍の攻勢には三つの可能性があるとにらんでいた。

まず、ホト上級大将の第四機甲軍がペルゴロドの西から真北にむかい、オボヤンでプショル川をわたってクルスクを攻撃できる。

一方、ケンプフ作戦集団は、ベルゴロド地区から北東方向のコロチャにむかって攻撃できるし、あるいはボルチャンスクの西からノブイオスコル(コロチャ東方約五〇キロ)にむかって攻撃するかもしれない。

ペルゴロドから真北にむかう攻勢はクルスクの突出部を切断するには最短路なので、最も可能性の強いものであり、ほかの二案は突出部のソ連軍のほかに、ボロネシ方面軍の予備部隊まで包囲してしまおうという“大きな構想”に基くもので、これまた可能性のある作戦計画である。

2 的中したバツーチンの判断 top

パツーチンは、オボヤンにむかう攻撃もコロチャにむかう攻撃も、大きな攻勢であろうと考えたが、いずれが主攻撃なのか判定できなかった。

そこでバツーチンは、主力部隊を担任地域の左翼と中央部に配置することとし、第七親衛軍(司令官、M・S・シュミロフ中将)をベルゴロドの南東部に、第六親衛軍(司令官、M・M・チスチャーコフ中将)を北方に配置した。

これらの二軍は以前の第六十四軍と第二十一軍で、ともにスターリングラード戦で武功をたてた部隊であり、ベテランぞろいであった。

第六親衛軍の後方には、オボヤンにむかうドイツ軍の進路をおさえるためにM・E・カツコフ中将の第一戦車軍を配置した。

この軍は戦車二個軍団と機械化一個軍団からなり、方面軍予備からの戦車二個軍団も増加され、合計一三〇四両の装甲戦闘車両をもつ強力な部隊だった。

ホトの機甲軍がオボヤンにむかうと読んだパツーチンの判断は、ただしかった。

たぶんバツーチンは、ルシーの情報から、ドイツの陸軍総司令部が第四機甲軍にたいして「オボヤンを経由する最短路に沿って進撃し、第九軍と手をつなぐこと」を命じているのを知っていたのであろう。

3 ホトの“肩すかし”作戦 top

しかしホトのほうでも空中偵察によって、ソ連第一戦車軍が、オボヤンヘの前進を阻止しようとして展開しているばかりでなく、クルスクの南には予備として数個の戦車軍団があること、さらにステップ方面軍にぞくするP・A・ロトミストロフ中将の第五親衛戦車軍が、突出部の南東の後方、オストロゴジスク(コロチャ東方約一五〇キロ)の周辺に展開していることも知っていた。

このためホトとしては、陸軍総司令部の命令通りに作戦を実施するのは危険がありすぎた。

ホトは、ソ連軍の戦車増援部隊が東からくる場合、プロホロフカを通過しなければならなくなるだろうということに気がついた。

そこで、まず最初にプロホロフカにむかって攻撃し、ソ連軍の第一戦車軍に“肩すかし”をくわせる策をとろうと決心した。

幕僚たちを前に、ホトは、

「プロホロフカにいると予想される敵を始末してくれ。それからクルスクめざして北進を開始する」

と、作戦を説明した。

このように、ホトが創意をもって作戦をきめたので、戦闘開始の段階からパツーチンのボロネシ方面軍の部隊配置は、あるていど威力を失ってしまうことになった。

4 制空権にぎらせたレーダー装置 top

そのうえ、バツーチンの防勢作戦の実行をさらに困難にする事件が起った。

ソ連軍の空軍が大失敗を演じたのである。

この正面の飛行軍は、ハリコフ周辺のドイツ軍飛行場にたいして、強力な航空攻撃を行った。

これは、ホトの攻勢を支援するドイツ軍飛行隊にとって最も危険なとき、つまり燃料を補給したり、爆弾や弾薬を積みこんだり、離陸のために列をつくって動いているときをねらえるように、慎重な計画のもとに攻撃時刻がきめられていた。

ところが、これがほとんど完全に失敗した。

ソ連軍の司令官たちは知らなかったのだが、ドイツ軍がハリコフ地区に“フライヤ”装置と呼ばれる初期のレーダー(電波探知機)装置を設備していたからであった。

この裝置のおかげで、ドイツ軍はソ連軍の航空攻撃を事前にキャッチできたので、戦闘機を離陸させて、ソ連軍の爆撃機を迎撃し、多数(ドイツ空軍は四〇〇機と発表)を撃墜した。

この結果、ドイツ軍はこの戦場の上空で、一時的ながら制空権をにぎり、この日の日没までに、ボロネシ方面軍にたいして、のべ二〇〇〇機が出撃できたのである。

|

|

ドイツ軍第四十八機甲軍団(軍団長、クノーベルスドルフ大将)は、ソ連軍の頑強な抵抗をものともせず、第六十七親衛歩兵師団の戦線を突破して、オボヤンとプショル川の渡河点にむかって北進した。

一方SS機甲軍団(軍団長:ウザーSS大将)は、第五十二親衛歩兵師団の陣地を突破してプロホロフカにむかって突進した。

こうして第六親衛軍の陣地は二ヵ所で突破され、ソ連軍は重大な危機に見まわれた。

さらに南の方では、ケンプフ作戦集団が、ドネツ川をわたってルジャベッツにむかって北進をねらったが、この正面のシュミロフの第七親衛軍は、第六親衛軍よりも守りがかたく、ケンプフ集団は、SS機甲軍団の側面を援護するという任務を、十分に果せなかった。

5 ハッパかけるフルシチョフ top

それにもかかわらず、ソ連軍陣地はおびやかされていた。バツーチンは厳命をくだした。

「いかなる状況になっても、ドイツ軍に、オボヤンヘ突進させてはならない」

第一戦車軍司令官のカツコフ中将は、第六親衛軍を援助するため、突撃砲二個連隊を南進させたが、二時間とたたないうちに粉砕されてしまった。

夕刻、バツーチンの軍事会議員、ニキータ・フルシチョフが、カツコフの司令部にやってきて、ボロネシ方面軍の決意をつたえた。

「ここ二、三日が天王山だ。我々が守りきるか、敵がクルスクを取るか。敵はすべてをこの力ードにかけている。

敵にとって生きるか死ぬかの問題だ。我々は、どうしても敵が首の骨を折るのを見なければならない」

6 押しまくるドイツ軍 top

ドイツ軍の第四十八機甲軍団は「パンテル」戦車の機械の故障に悩みながらも、順調な進撃をしめし、七月七日の朝には“大ドイツ”機甲師団がドゥブロバの部落を占領し、ソ連軍の第三機械化軍団を、オボヤン前面の最後の防御陣地線であるペナ川沿いのシルツェボまで後退させた。

七月八日の朝、第三機械化軍団長のクリポシェインは、第四十八機甲軍団の「ティーゲル」戦車群にたいして、T34戦車四〇両で攻撃をくわえたが成功せず、かえってペナ川をてえて退却しなければならなくなった。

ペナ川をこえ、その東岸に達した“大ドイツ”機甲師団は、ペルホペヌエの部落と橋梁を占領した。

橋梁はドイツ軍工兵がすぐ修復したので、車両部隊がこの川をわたりはじめた。

翌七月十日の朝、ドイツ軍の第六機甲連隊は、装甲自動車兵、砲兵、突撃砲、対戦車砲部隊とともに、この橋梁をわたって南にむかい、ソ連軍の第七十一親衛歩兵師団の背後をおそった。

この師団は、ちょうどそのとき、ドイツ軍歩兵二個師団の攻撃をうけていたので、数千人の捕虜をだし、ソ連軍のこの地区は占領されてしまった。

この間、ドイツ第四十八機甲軍団の主力部隊はオボヤンにむかって、街道の西に“大ドイツ”機甲師団、東に第十一機甲師団をもって、前進をつづけていた。

午後までにこれらの部隊は、オボヤンの前面でプショル川にそう高地に達した。

プショル川はクルスクへの最後の天然の要害であった。

しかしホトの計画では、プショル川については、ただ渡河点を確保せよとだけ命じていた。

このため第四十八機甲軍団は、その後、進路を東にかえ、プロホロフ力付近でソ連軍の予備戦車部隊をむかえうつSS機甲軍団を援助することになった。

しばらくは、南からクルスクにむかうドイツ軍の進撃はストップの状態になるわけだ。

|

ソ連軍T34-76C戦車(1943年型):ソ連軍の主役はこの

T34型戦車であった。以下はT34-76Bの性能諸元である

乗員:4 全備重量:32トン 全幅:3メートル 高さ:2.44メートル

全長:6.58メートル 最高時速:51.5キロ 走行距離:448キロ

武装:76.2ミリ砲1、7.62ミリ同軸機関銃1(砲塔内)、正面の球形銃塔に7.62ミリ機関銃1 弾薬:76.2ミリ砲弾77発、7.62ミリ機関銃弾2,000〜3,000発 車体装甲:(車首)45〜47ミリ、(側面)45〜47ミリ、(背面)20〜45ミリ砲塔装甲:(正面)15〜65ミリ、(側面)65ミリ、(背面)30〜47ミリ、(上面)15〜30ミリ 発動機:ディーゼルエンジン500馬力

|

ソ連軍「クリメンチ・ウォロシーロフKV1戦車

乗員:5 全備重量:52トン 全幅:3.28メートル 高さ:2.74メートル

全長:6.83メートル 最高時速:35キロ 武装:76.2ミリ砲1、

7.62ミリ機関銃3 装甲:(正面)75ミリ、(側面)60ミリ、(砲塔側面)75ミリ

発動機:ディーゼルエンジン550馬力

|

7 ケンプフ作戦集団つまずく top

初め、まんまとパツーチンのウラをかいたホトの計画も、どうやら、うまくいかなくなりはじめてきた。

というのは、ホトの計画ではケンプフ作戦集団の役割り――北東にむかって攻撃し、ホトがポロネシ方面軍の戦車部隊を始末するあいだ、ステップ方面軍の戦車部隊、第五親衛戦車軍の接近にたいして側面を援護する――が重大なカギとなっていたのだが、ケンプフがその重責を果せなかったのだ。

戦闘経験ゆたかで、指揮ぶりもよく、たくみに配置された地雷地帯の後方に堅陣をしいたシュミロフの第七親衛軍は、ケンブフの前進を食い止め、ロトミストロフの第五親衛戦車軍の西進を阻止するというドイツ軍の計画を狂わせてしまった。

第五親衛戦車軍は、攻撃のための集結地――プロホロフカの北東――まで三六〇キロも行軍しなければならず、七月九日の夕方、やっと集結地に到着したものの、すぐ攻撃にうつれる状態ではなかった。 |

ドイツ軍の地雷地帯に戦車の通路を開設するソ連軍工兵

|

しかし、この数日間に第一戦車軍と第六親衛軍は大損害をうけ、パニックの兆候がみえる部隊もあったので、第五親衛戦車軍が到着したことは、ソ連軍にとって重大な意義をもっていた。

ボロネシ方面軍の四個軍は、七月十二日の朝から反撃を開始するよう命令された。

またこれとともに、ステップ方面軍から増援された第五親衛軍は、プロホロフカ〜ヤコブレボ〜トマロフカに沿って攻撃することになった。

ところが、反撃準備は予期せぬ事態が突発して、むずかしくなった。

というのは、七月十一日、プロホロフカをまもっていた第一戦車軍と第六親衛軍の諸部隊が、西と南からドイツ軍の攻撃をうけて撃退され、反撃開始予定時刻に、作戦できなくなったのである。

だが、反撃は計画通りに実行すべきであると決定された。

8 ロトミストロフ、宿敵ホトと対決 top

第五親衛戦車軍司令官のロトミストロフ中将は、ドイツ軍のホト上級大将とのこの前の対決で、すでに有能な戦車指揮官であることを示していた。

彼は一九四二年の十二月、スターリンクラード戦で、包囲されたドイツ軍を救出しようとしたホトの攻撃を阻止したのである。

ドイツ軍機甲部隊の一部の指揮官とはちがって、ロトミストロフは、戦場全体を見わたせる高い地点から戦闘を指揮するのが好きだったので、このときもプロホロフカを見おろせる小高い丘に司令部をおいた。

七月十二日の早朝、ロトミストロフの見ているまえを、ソ連軍戦車が反撃のために動きだした。

その数約八五〇両。大部分はT34であったが、自走砲も少し含まれていた。

第五親衛戦車軍の大戦車部隊が動きだしたころ、ほとんど同じ規模のドイツ軍の戦車群が反対方向からちかづいてくるのが認められた。

ロトミストロフの反撃開始が、たまたまプロホロフカにたいするドイツ軍の攻撃再開と時刻が重なったのであった。

ロトミストロフの軍にむかって急進しているドイツ軍は、ハウサーのSS機甲軍団で、戦車は七〇〇両にちかく、うち約一〇〇両は新鋭の「ティーゲル」戦車であった。 |

戦線を視察するドイツ第4機甲軍

司令官ホト上級大将 |

|

史上最大の大戦車戦 |

|

反撃にむかうT34戦車部隊

|

【上】炎上する部落をすぎて戦場にむかうドイツ軍4号戦車部隊

【中】戦闘参加命令をまつドイツ軍自走野戦榴弾砲(「ワスプ」)部隊

【下】破壊されたソ連軍のT34戦車

|

9 史上最大の戦車戦 top

史上最大の戦車戦の幕がきっておとされた。

この戦闘について、ソ連の公刊戦史はつぎのようにのべている。

両軍数百両という装甲車両にとって、戦場は余りにも狭すぎるかのように思われた。

戦車群が孤立した小さな森や果樹園の後方に身をかくしながら、草原をかけめぐる。

大砲の爆発音がまじりあって、連続的にすさまじいうなりになってひびいている。

第五親衛戦車軍の戦車が、全速力でドイツ軍部隊に斬りこんでいく。

この攻撃が余りにも早かったので、敵はこれに対抗する準備を整える暇(ひま)もなかった。

わが軍の先頭の戦車群は、たちまち、敵の第一梯団を突破し、敵は先頭部隊を指揮できなくなってしまった。

敵の「ティーゲル」戦車は、こうした近接戦闘となっては、強大な砲力、厚い装甲などの利点を発揮できず、わがT34が近距離でこれを撃破した。

戦場のいたるところでおどろくべき数の戦車がいりまじって戦っている。

敵と離脱して隊列をたてなおすような余裕もなければ場所もない。

至近距離から発射された砲弾は戦車の正面と側面の装甲を一緒にぶちぬいてしまう。

弾薬が爆発する。戦車の砲塔が、ひんまがった戦車から数十メートルも先に吹き飛ばされる。

戦場の上空でも、激しい戦いが繰広げられていた。

ドイツ空軍もソ連空軍も地上部隊の戦闘を支援して、この戦闘に勝たせようと懸命なのである。

爆撃機、「シュトルモビク」、それに戦闘機がプロホロフカの戦場の空一面を埋めている。

空戦また空戦、いずれも数十機という飛行機がくわわっている。

飛行士の勇敢な行動によって、ソ連空軍が空の戦いでも勝利を収めた。

まもなく空一面に黒煙が立ちこめはじめた。

焼けただれた黒い大地に、撃破された戦車がかがり火のように燃えさかっている。

どちらが攻撃しているのか、どちらが防いでいるのか判断しかねるありさまである。 |

11 “ツィタデル”作戦への弔鐘 top

この二つの出来事は、ドイツのかぎられた戦力からみて“ツィタデル”作戦の弔鐘(ちょうしょう)の音であった。

そのうえ、両軍の損害はほぼ同じくらいだったが、ロトミストロフの将兵は、ドイツが多大の期待をかけていた新型戦車に対抗できることを実地にしめしたし、第五親衛戦車軍にはまだ五〇〇両以上の戦車が残っていた。

これにたいし、ハウサーのSS機甲軍団のもつ戦車は三五〇両そこそこにへっていた。

このナチ・ドイツのエリート、SS機甲軍団は、技術的に最新の武器で装備し、みずからの人種的優越の信念に身をかためて“劣等民族”と戦車の大決戦を行ったのであるが、その結果、ソ連軍があらゆる点で対等であることを発見したのであった。

一日の戦闘でSS機甲軍団は、半数にちかい戦車を失った。

だが、誇りをキズつけられた打撃のほうが、もっと大きかったであろう。

史上最大の戦車戦は、あらゆる意味でソ連軍の勝利であった。

ソ連のわずかな地区をドイツ軍が占領したことなど、なんにもならない。

いずれハウサーはこれを放棄しなければならないからだ。

彼はまた、みずからの地位をも捨てなければならなかった。

ヒトラーが、敗戦の責任をかれに負わしたからである。

しかし、実際にあぶなくなったのは、ハウサー一個人の声価どころではなかった。

この狭いプロホロフカの戦場で、一方はプショル川、一方は鉄道線路の土手にふさがれた狭いところで、のちにコーネフ(このときソ連邦元帥になっている)が「ドイツ機甲部隊の最期」と、のべたようなことが起ったのである。

top

****************************************

|