|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9 10

2 四年前を夢みるヒトラー

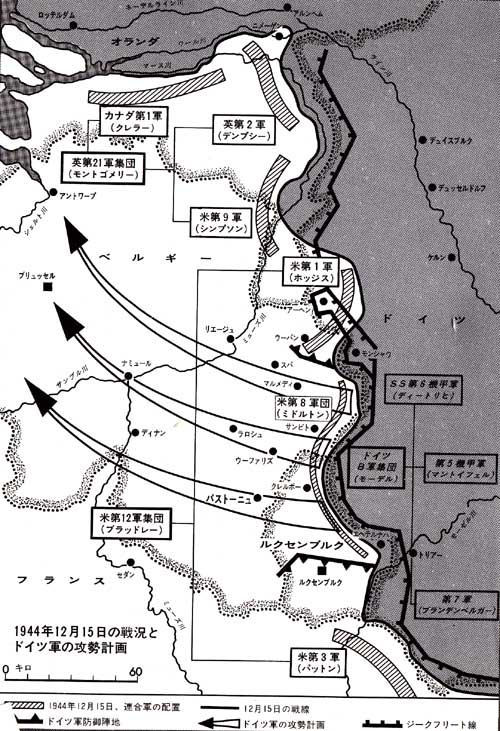

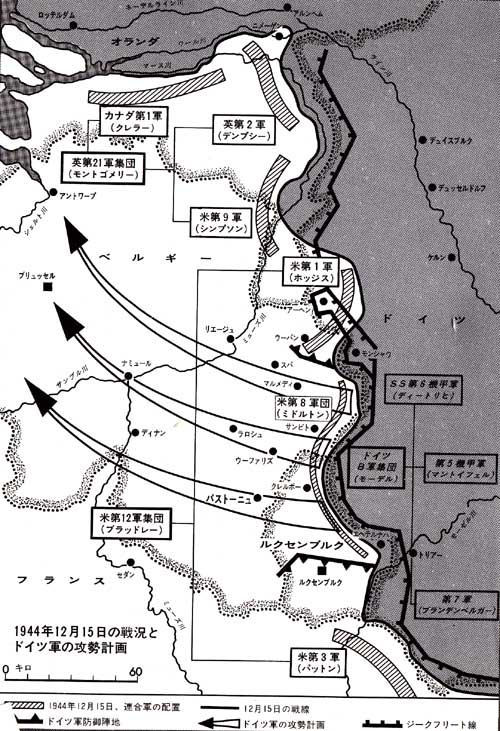

一九四四年十二月という月は、連合軍にとっては、進撃を停止して、その後の攻勢準備をする時期であった。

1 1944年12月の意味するもの top

オランダからくねくねと蛇行して、ドイツ・フランス・スイスの国境線が交わる地点まで八〇〇キロの戦線の戦略重点地区に大軍を集結し、決定的な打撃力をもって、弱体化したドイツ軍に最後の鉄槌をくだそうというのが連合軍の狙いであった。

一方ドイツ軍は、東西両側面から連合軍の情け容赦ない攻撃をうけ、よろめきながら退却していたが、一九四四年十二月という時期は、伸びきった戦線を縮小して祖国の中心部に強固な防衛態勢を築くか、あるいは最後の攻勢に賭けるか、二者択一をせまられる決定的瞬間であった。

ヒトラーは攻勢を主張した。

一九四四年七月二十日の暗殺計画〔注〕が失敗してから、ヒトラーの権力は絶対的なものとなり、異議を唱える者は一人もいなかった。

〔注=ドイツ陸軍将校団を中心に、ヒトラー暗殺の陰謀がはりめぐらされ、一九四四年七月二十日、東プロシアのラシュテンブルクにある総統大本営の会議室で、シュタウフェンベルク大佐のしかけた時限爆弾が爆発した。

しかしヒトラーは“奇跡的”に助かり、陰謀の関係者に残酷な復讐をした。本シリーズ第31巻『ヒトラー暗殺事件』にくわしい〕

2 夢よ、もう一度 top

一九四〇年五月、西部戦線で攻勢を開始したときと同じように、電撃突破作戦をやるというのがヒトラーの考 えであった。

事実、連合軍がフランスのノルマンジー海岸に上陸し、さらに地中海のフランス沿岸に上陸した最も暗黒 の時期に、ヒトラーは、

「十一月に攻勢を始められるよう準備せよ……一〜二ヵ月のうちに二五個師団を西部戦線に移動しなければならない」

という驚くべき命令をだしていたのである。

誰一人として、これが実行可能だとは考えなかった。 |

|

将軍たちは、この期間にいままでの損害の半分でも補充できれば奇跡に近いと思っていた位なので、あらたに一個の軍集団を編成することなど、到底無理だと信じていた。

ヒトラーは、将軍たちに、

[不可能事をいかに実現するか見せてやる!」

といきまき、ドイツは一夜にして全面的な総力戦体制に切換られた。

連合軍の猛爆撃にもかかわらず、ドイツの軍需生産は増大し、空前の記録を達成した。

一八歳以上の男子と、さらに、健康上の理由で不適格とされていた者さえ狩りだされ、新兵として激しい訓練をうけた。

この結果、あらたに国民擲弾兵一八個師団が装備をあたえられて、十一月までには戦線に投入できる態勢が整えられた。

さらに、ヒトラーは機動力をもった予備隊〔主として自動車搭載の部隊〕をも補充した。

兵力の準備ができたので、この兵力をどこに投入するかというのが、当面の問題となった。

「一九四〇年の大成功〔注〕を再現したい」というのがヒトラーのかねてからの夢であった。

〔注=一九四〇年五月十日、西部戦線に侵攻を開始したドイツ軍は、爆撃機と戦車の協同攻撃で、オランダ・ベルギー・フフンスを席巻し、一ヵ月余りでフランスを屈服させた。本シリーズ第14巻『パリ陥落』にくわしい〕

3 ドイツ軍18偏師団密かに集結 top

一九四〇年のときには、ドイツ軍の機甲部隊がアルデンヌを奇襲突破してアッというまに大西洋岸にぬけたのであったが、一九四四年も、アルデンヌは連合軍戦線で一番手薄なところであった。

ドイツ軍は、機甲二個軍と歩兵一個軍からなる強力な部隊を密かにアイフェル高地に移動させていた。

アイフェル高地は、北方のモンシャウからアルデンヌをへて、ルクセンブルクのエヘテルナハに至る一四〇キロの米軍戦線の東方に位置している。

こんもりした松の樹海、深くえぐれた峡谷、するどく断崖のように切り立った山なみ、ほとばしる急流、狭い道路――アルデンヌは、難攻不落の天然の要害をなしている。

この年の九月、退却するドイツ軍を追撃してきた米軍は、アルデンヌで阻止された時に、このことを実感として味わっていた。

攻めるのがむずかしい土地であり、どの戦線をもすべて強化するわけにはいかないという差し迫った理由のために、米軍はアルデンヌ戦線に、ミドルトン少将指揮の第8軍団――戦闘で大打撃をうけた二個師団と戦闘経験のない二個師団――しか配備していなかったのである。

これにたいして、ドイツ軍は連合軍の情報網に察知されずに、約一八個師団もの兵力を集結していた。

つまり、こんなこととは夢想だにしない約八万の米軍兵士が、休養・再装備・訓練をかねてアルデンヌを護っていたのにたいし、ドイツ軍は、勝利への信念にもえる約二〇万の兵士をもって攻撃しようとしていたのである。

4 モーデル元帥のB軍集団が攻勢担当 top

攻勢か担当するのはドイツB軍集団で、ワルター・モーデル元帥が司令官となった。

モーデルは、積極的で攻撃精神にもえた将軍で、速戦即決をモットーに、東部戦線で三度も全面的敗北を食い止めた経験をもっていた。

アルデンヌ攻勢で、北方の先鋒となるのは、SS第6機甲軍で、ヒトラーと旧知の仲であるゼップ・ディートリヒ大将の指揮下にあった。

ディートリヒは、もと正規ドイツ軍の特務曹長であったが、ナチ党が街頭演説をするとき、ヒトラー総統のボデーガードを務めた人物で、有名なSS第1機甲師団――「アドルフ・ヒトラー」師団――の師団長を務めた男である。

ハッソー・フォン・マントイフェル大将――東部戦線からヒトラーが引抜いたもう一人の猛将――指揮する第5機甲軍は、中央を突破することになっていた。

南翼に壁をつくり、この突破軍の援護に当る重要な任務は、新編成の国民擲弾兵四個師団を含む第7軍〔ブランデンベルガー将軍指揮〕にあたえられた。

|

ヒトラーと握手をするSS第6機甲軍司令官ゼップ・ディートリヒ大将

|

|

ドイツ西方軍B軍集団司令官ワルター・モーデル元帥(中央)

|

ドイツ第5機甲軍司令官ハッソー・フォン・マントイフェル大将(中央)

|

5 お家芸の電撃戦で top

ドイツ軍の計画は、お家芸の電撃突破作戦であった。

猛烈な準備砲撃を浴びせたあと、選抜された進撃部隊が、一二ヵ所で米軍の戦線を突破する。

この突破口から装甲歩兵の縦隊が侵入する。両翼を考慮することなく、困難なアルデンヌの地形を競走で突破し、連合軍がミューズ川の諸橋架の防御態勢を整えるまえに奪取する。

一旦ミューズ川を渡河したならば、攻勢の第二段階――アントワープに向い北西進する二本縦隊の並行した進撃――が始まる。

この攻撃には、オランダにいるシュトゥデント大将の第15軍の一部がくわわる。

アントワープとシェルト川の河口を占領したならば、ヨーロッパの連合軍は分断され、北方の米第1、米第9、英第2、カナダ第1の各軍は撃破されることになろう。

ヒトラーは、そうなれば西方の連合軍は、個別に和平を求めるようになり、ドイツは、東方のソ連軍に全力を集中できるであろうと考えた。

ドイツ軍の野戦指揮官たちは、ヒトラーの攻勢案は望み薄だとして、抗議した。

年老いた、不愛想なルントシュテット元帥は、

「アントワープだって? とんでもない。もしミューズ川に到着できたら、ひざまずいて神に感謝すべきだ」

と酷評した。

これにたいし、ヒトラーは代案を考慮することさえ拒否した。

しかし、野戦指揮官たちの反対や、面倒な後方補給の問題が解決しないこともあって、最初にきめた日時に攻勢を始めるのは不可能となり、何回か延期された。

シビレをきらしたヒトラーは「将軍どもは、いつまでたっても準備ができない」と文句をいいながら、最終的な攻勢開始日時を一九四四年十二月十六日土曜日の午前五時三十分と決定したのである。

ドイツ軍の兵力は、ヒトラーの約束よりも少なかったが、将軍たちの予想よりは多かったので、深い悲観ムードは、おだやかな楽観ムードヘと変っていった。

|

ドイツ西方軍総司令官ゲルト・フォン・ルントシュテット元帥(左端)

|

6 “絶対、バストーニュとれ” top

ドイツ軍の第一の目的は、一刻も早く交通路を確保することであった。

自軍の補給路として使用したいという理由だけではなく、北方と南方――よい道路の大部分が走っている――から、連合軍が増援部隊をくりだしてくるのを阻止するためでもあった。

交通網を支配するためには、四ヵ所の交通の中心地を確保しなければならない。

マルメディ、サンビト、ウーファリズ、バストーニュである。

きっちりきめられた時間表通りにするとすれば、この四ヵ所はすべて、攻勢第一日と第二日で陥落させなければならないのだ。

一番北にあるマルメディは、ディートリヒ大将のSS第6機甲軍の任務となり、残りのサンビト、ウーファリズ、バストーニュはマントイフェル大将の第5機甲軍の担任となった。

サンビトは五本のハイウェーと三本の鉄道が集中するところで、第5機甲軍の右翼攻撃部隊の第一目標だった。

ウーファリズは、東方から狭い道路を通っていかなければならないのだが、ウールト川の渓谷に沿って、ラロシュとミューズ川の橋架に向って西に走る一本の良い道があったので、第5機甲軍の中央部隊の攻撃で奪取することになった。

さらに一八キロほど南にいくと、最重要目標である要衝バストーニュがある。

ここは第5機甲軍の攻勢出発点から一番遠方にあり、行く手には二つの川と嶮しい高地が横たわっている。

ヒトラーの計画では、バストーニュは「いかなる犠牲をはらっても奪取すべき」目標であり、遅くとも第二日までに占領し、どんな反撃にたいしても絶対に固守しなければならないとされていた。 |

前進命令をまつドイツ軍兵士

|

というのは、バストーニュは第5機甲軍の左翼が前進するための鍵となる東西の道路網の中心であるばかりでなく、もし米軍が保持し続けるならば、南方のバットン中将の米第3軍からの増援部隊がやってくる通路に当っていたからである。

バストーニュが、連合軍の反撃の跳躍台になると睨んだヒトラーは、西部戦線で最も精強をうたわれた第47機甲軍団――正規の歩兵一個師団と正規の陸軍機甲二個師団からなる――に、バストーニュ攻撃を命じていた。

ドイツ軍統帥部が、すべての点から考えて、四ヵ所の交通の中心地は早期に奪取できるし、米軍は道路が使えなくなるのでミューズ川に向けて退却しなければならなくなるだろう、と自信をもったのも当然であった。

7 受けて立つ米第28師団 top

米第28歩兵師団は、ウール川と川の西方三〜五キロのところを南北に走っている道路に沿う約四〇キロの正面を守備する任務をあたえられていた。

この道路は、一つの山脈の尾根を走っているが、北方の米第9軍への主要な補給路である“レッド・ボール・ハイウェー”の一部をなしていた。

しばしば砲撃をうけるトラックの運転手たちは、このハイウェーに“スカイライン・ドライブ”というニックネームをつけていた。

米第28歩兵師団の左翼では、第112歩兵連隊が、ウール川の東方で約一〇キロの幅をもつ突出部を護っていた。

第28師団の右翼は、ウール川の西方の高地から、ウール川とサウアー川との合流点まで一四キロ以上の正面にのびていた。

ここは第109歩兵連隊が護っており、ブランデンベルガー将軍のドイツ第7軍の最北端の軍団――歩兵二個師団からなる第85軍団――の目標となっていた。

この二個師団のうちの一つである第5空挺師団は、バストーニュにたいする第5機甲軍の攻撃に沿って進撃し、バストーニュの奪取後、米軍の反撃にたいし、市街を固守する任務をあたえられていた。

8 米軍への脅威、第47機甲軍団 top

しかし、バストーニュヘの最大の脅威は、中央部をまもる米第110歩兵連隊にたいし、西部戦線でのドイツ国防軍の“最強予備部隊”――経験ゆたかなドイツ機甲部隊の指揮官の一人であるリュットウィッツ少将の指揮する精鋭の第47機甲軍団――からくるものと思われた。

背が低く、ぶっきらぼうで、片眼鏡をかけたリュットウィッツ少将は、ミュージカル・コメディにでてくるドイツ軍の将軍みたいだったが、実際はタフで勇敢で、すばらしい戦車乗りであった。

また軍紀に厳格で、たえず部下を叱咤激励〔しったげきれい〕していた。

部下の将兵はほとんどすべて、彼を恐れつつも尊敬の念をいだき、好意をよせていた。

リュットウィッツの指揮下には、東部戦線から呼びよせた第一級の歩兵師団で、由緒のある第26国民擲弾兵師団と有名な第2機甲師団があった。

第2機甲師団は、かつてリュットウィッツ自ら、師団長としてノルマンジーからドイツまで常に攻撃精神に燃えて連合軍と戦い、僅か三両にへった戦車とともに九月、集結地のアイフェル高地に到着したのであった。

しかし、多くの生存者たちは、徒歩で行軍して集り、師団の原駐地であるウィーンからの交代要員とあわせて、師団の兵力はたちまち定数の一万四〇〇〇人に戻っていた。

9 強力な第26国民擲弾兵師団 top

マントイフェルの第5機甲軍には、軍予備としてもう一つの機甲部隊があった。

教導機甲師団〔戦車学校の教官を中心とする〕である。

この部隊は、第26国民擲弾兵師団がウール川を渡河し、第2機甲師団が進撃を始めたあとに投入され、重点地区に重圧をくわえることになっていた。

(第26国民擲弾兵師団は、ソ連への侵攻の先鋒となってから一九四四年九月まで、ほとんど休みなく戦闘を続けてきた。

しかし、余りにも酷い損害をだしたので、ヒトラーは、九月に再装備と補充のために戦場から引上げさせた。

この師団は驚くほど早く新しい兵器を手にいれ、兵員数も一万七〇〇〇人と、歩兵師団としては異例の補充をうけていた。

そして、この攻勢に参加するため、西部戦線へ移動するときに、第26歩兵師団から第26国民擲弾兵師団と改称されたのである)

第26国民擲弾兵師団は、とくにむずかしい任務をあたえられていた。

ウール川を強行渡河し、一三キロ前進してクレルフ川を渡り、機甲二個師団を渡河させたのち、戦車のうしろを徒歩で二四キロ前進して、バストーニュに到着し、必要があれば単独で、ここを奪取するというのである。

第26国民擲弾兵師団は、なみはずれた素質と経験を必要とするこの任務に耐える力をもっていた。

師団長ハインツ・ココット少将は、古参の戦車乗りで、機甲部隊の進撃には戦車と歩兵が協同作戦をとる必要があることを十分理解していた。

10 ドイツ第5空挺師団の内輪もめ top

バストーニュに派遣される他の師団――第7軍の第5空挺師団――は、貧弱な状態にあった。

酷い損害をうけ、訓練未熟な兵員の補充をうけたばかりでなく、将校が二つの派閥に分裂して対立していた。

ゲーリングの空挺軍に忠誠を誓う派と、正規陸軍に忠誠を誓う派である。

古参の“空挺”将校たちが派閥をつくり、自分たちの指揮官を追い出そうとしたのだが、がっかりしたことに、指揮官はタフな正規陸軍将校ハイルマン大佐と交代されてしまった。

一週間そこそこして、ハイルマン大佐は、自分を師団長に任命してくれたモーデル元帥にたいして、第5空挺師団は“第四級の部隊”であり、自動車化歩兵をもたず、第47機甲軍団の側面援護の速度とあわせて前進するハードスケジュールにはついていけないだろう、と報告した。

モーデル元帥は、簡単に「自動車がないのだ。

最初は少なくも、馬で進撃しなければなるまい。

しかし、やがて多数の米軍の捕獲車両が手に入るであろう」といって、励ました。

米軍「シャーマン」戦車M4A4

パストーニュの戦いでの米軍の主力戦車。砲身のみじかい75ミリ砲では、ドイツ軍の「パンテル」「ティーゲル」戦車の正面の装甲を貫通できなかった |

ドイツ軍「パンテル」戦車

ドイツ軍の主力戦車。長砲身ズ速射のきく75ミリ砲はどの連合軍戦車の砲よりもすぐれていた |

11 バストーニュめざす第47機甲軍団 top

計画では、機動〔注〕可能な各機甲師団は、米軍の抵抗拠点をよけて通り、西進を続けるよう要求されていた。

〔注=機動とは、作戦中の部隊の行う敏速な移動・運動をいう〕

しかし第47機甲軍団は、米軍の抵抗が強化されるまえにバストーニュを奪取し、僅かの戦車と装甲歩兵でここを保持し、後続の歩兵部隊に引継ぎ、主力はそのまま西進できるものと考えていた。

十二月十二日の会議の席上、第47機甲軍団長リュットウィッツ少将は、部下の師団長たちに向って、

「バストーニュは、何としても占領しなければならぬ。

そうしなければ、わが補給線上にハレモノのように残ってしまう。

バスートニュを完全に掃討してからでなければ、進撃を始められない」

と訓令した。

もしバストーニュが陥落せず、機甲部隊がこの町を突破前進できないときは、各機甲師団は迂回してミューズ川に向って前進を続け、バストーニュ攻略は第26国民擲弾兵師団にまかせることになった。

第47機甲軍団の計画では、攻撃はウール川の東岸から開始することになっていた。

一一〜一三キロの正面に沿って、右にダスプルク、左にゲミュントと、二つの主要な渡河点がある。

そこにかかっている橋は、九月の退却のときにドイツ軍が自ら爆破したが、米軍の兵力が手薄なため、装甲歩兵は容易にウール川を渡河して西岸に到達できるものと推測された。

しかし、戦車や砲を渡河させるための重架橋資材を現地に運び込まなければならない。

六〇トンの重量にたえる二つの鉄舟橋が送られ、それぞれの渡河点にあてがわれた。

しかし、川のほうに急勾配で下っている道路は道幅が狭く、しかもヘアピン・カープの連続だった。

このため、長いトレーラーを現地におくるのは全く困難な仕事だった。

そのうえ、米軍に気づかれないように、すべての架橋資材、軍団砲兵と待機する戦車は、攻勢準備砲撃が始まるまで、ずっと後方に隠しておかなければならなかった。

12 圧倒的に優勢な兵力で西進 top

マントイフェル大将は、米軍の前進陣地を速やかに突破するため選抜した攻撃隊にたいし、ドイツ軍砲兵の砲撃開始前に、ウール川を渡河せよ、と命令した。

しかし、第26国民擲弾兵師団の師団長ココット少将は、指揮下の前衛部隊は夜間に渡河して夜明けまでに前哨線を保持するのに慣れている、と指摘した。

もし、いつものようにやらなければ、部下のあいだに、不審の念を抱く者がでるだろうというのだ。

マントイフェル大将は、この点を了承した。

そこでココット少将は、部下の三個連隊のうちの二個連隊に、十二月十五日の夜にウール川を渡河し、森の中を静かに前進して、山の上のハイウェーである“スカイライン・ドライブ”のすぐ東にある攻撃発起点に移動するよう命じたのである。

第26国民部弾兵師団は、ひきつづきクレルフ川に急進し、そこの橋梁をおさえる。

この間に、第47機甲軍団の残りは、ウール川から進出を続けるよう命令された。

ドイツ軍は、圧倒的に優勢な兵力をほこっていた。

アルデンヌ戦線のこの地区では、米第110歩兵連隊がウール川に沿って一六キロの責任正面を守備していたが、ドイツ軍は一一キロの正面に完全定数の機甲一個師団と国民部弾兵一個師団、計三万一〇〇〇の兵力を投入しようとしていたからである。

13 米第110連隊の配備 top

このようなドイツ軍の攻勢計画にたいし、米軍の配備状況はどうだったであろうか。

バストーニュの東約三二キロの縦深防御陣地を保持しているのは、米第110歩兵連隊〔第8軍団第28師団所属〕の二個大隊である。

第2大隊はクレルフ川の西方で師団予備となっていた。

米軍は“スカイライン・ドライブ”の上や付近の村落を一連の中隊配置で堅め、これらの拠点の前方に多数の前哨部隊を配置していた。

前哨部隊は昼間だけしか行動しなかったが、これは夜間、本道と川のあいだにある深い森林と嶮しい山肌の地に、ドイツ軍が侵入してくる可能性はないと判断したためで、時々巡察〔警戒のため巡回する一人または少数の兵〕が見回るていどであった。

米軍の戦術的判断としては、ドイツ軍がウール川をこえて強力な反撃をくわえてくるとすれば、第110歩兵連隊の地区だろうと思われていた。

この地区は守備範囲が広く、手薄だったので、攻撃を阻止できない恐れがあった。

このため米軍としては、ドイツ軍の前進を食い止め、進撃を送らせる一方、増援部隊が到着するまでに“スカイライン・ドライブ”に沿う主抵抗線を保持できるような反撃計画を考えなければならなかった。

ハイウェーから三〜五キロ西方にあるクレルフ川の橋梁はどんな犠牲をはらっても、絶対に確保しなければならないものであった。

これらの橋の一つはクレルボーの町の中にあった。

この町には第110歩兵連隊の本部があった。

そこから五キロ南方のドラウフェルトには、もっと小さい石橋があり、第三の橋はさらに南の第110歩兵連隊の右翼の地点にあった。

東方からこれら三つの橋にドイツ軍が近づくのを阻止するため、第110歩兵連隊は、六つの防御陣地を準備していた。

すなわち“スカイライン・ドライブ”にまたがる二つの町――マールナハとホージンゲン――それに四つの村である。

これらの村の拠点のうち三つは防衛地区の奥のほうで、山の上のハイウェーとクレルフ川の中間にあり、四番目のものはハイウェーとウール川の中間にあった。

マールナハとホージンゲンは最も堅固に防備されていた。

というのはこの二つの町から一本ずつ良い道がクレルフ川の橋に向って走っており、その橋からは、簡単にバストーニュに到達できるからであった。

双方ともそれぞれ一個中隊の兵力で守備されていたが、いずれもドイツ軍の第一目標に入っていた。

14 クレルフ川の橋梁に重点 top

攻撃が行われるとすれば、どこか離れたところになるであろう、と考えられたが、米第28歩兵師団長コータ少将と第110歩兵連隊長フラー大佐は、クレルフ川にかかる橋梁がもつ戦街上の重要性をよく承知しており、砲兵二個中隊を含む強力な部隊を、マールナハとホージンゲンを支援するために配置していた。

一方はマールナハからクレルポーに至る道路を制するところにあり、他方はブックホルツ近くの山脈沿いにあった。

このプックホルツからは、ホージンゲン方向からドラウフェルトの橋に近づいてくる部隊に砲撃をくわえることができるようになっていた。

さらにもう一本の道路が南方にあり、この道路もクレルフ川の方に走っていた。

これはウール川から“スカイライン・ドライブ”を横切り、クレルフ川をこえて西に進み、ついでバストーニュに至る第三の道路であった。

この道路は第110歩兵連隊の三つの拠点でまもられていた。

最も東にあるのがワールハウゼン拠点で、これは一個小隊の監視哨にすぎなかった。

これはワイラーの第110歩兵連隊の右翼の陣地を担当する中隊から派遣されていたものである。

さらに“スカイライン・ドライブ”から西方にホルツトゥムとコソストゥムの二つの村があり、それぞれ歩兵一個中隊が守備していた。

最後に、一本の道路がマールナハからドラウフェルトの橋に向って走っていたが、この道路を閉鎖するために、歩兵一個中隊がマールナハから約三キロ離れたムンスハウゼンという村の内部と周囲に配置されていた。

地図をみればわかるように、歩兵第110連隊は、使用できる八個中隊のうち六個中隊を、中央部をへて西方に走る道路を閉鎖するために配置していたのである。

他の二個中隊は、マールナハ北方の連隊の左翼を保持していた。

この連隊の第2大隊に属するあと四個の中隊はクレルフ川の西方で予備隊となっていた。

この部隊は戦車一個大隊とともに、第28歩兵師団の全予備となっていたのである。

15 米第8軍団の配備状況 top

米第28歩兵師団司令部は、バストーニュの南東約一三キロにあるウィルツに位置していた。

バストーニュには第8軍団司令部があった。

第8軍団長ミドルトン少将は、前方の第28師団と同様に、他の三個師団を広い正面にばらまいていた。

新しく到着した第106歩兵師団は左翼に配置され、サンビトの東でジークフリート線の中に突っ込んだ突出部を保持していた。

戦闘の経験を積んだ第4歩兵師団は右翼――ルクセンブルクとドイツの国境――を堅めていた。

第4歩兵師団も、先月のフルトゲンの森での戦いで大損害をうけ、第28歩兵師団と同様に、休養と英気回復のために、アルデンヌに派遣されていたのである。

四番目の師団は第9機甲師団であった。

この師団はまだ戦闘の経験をもたず、しかも一つの戦闘部隊を欠いていた。

この戦闘部隊は、攻撃支援のために、北方の第5軍団に派遣されていた。

第9機甲師団の他の戦闘部隊は、戦車、対戦車自走砲をもって第28師団と第4師団の中間の小さな地区を護っていた。

その他の車両類は後方におき、装甲歩兵一個大隊は“戦闘教育”のためさらに後方においていた。

ヒトラー最後の賭け――アルデンヌ攻勢は、こうした状況のもとに開始されたのである。

top

****************************************

|