|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10

2�@�N���̉̎�͓����Ɍ�����

�@���O��N�㌎�A�V�������̃h�C�c�R�́A�Ôg�̂悤�Ƀ|�[�����h�̓��ɐN�������B

�@��ԂƎԍڕ�������N�ƂȂ�A�}�~�������@����x������A�Ƃ����h�C�c�R�̂ق���g�d����h�ł������B

�@�ߑ��̑������w�������������Ă��Ȃ������{�[�����h�R�́A�@�b�퓬���_�̍ŏ��̃������b�g�ɂ���Ă��܂����B

1 �h�C�c�@�b�����A���|�I�������� top

�@�Ƃ���ŁA���̋@�b�퓬���_�́A����Z�N��ɂ͂��߂āA�C�M���X�̕��w�҂����A���f���E�n�[�g��ɂ���ĂƂȂ���ꂽ�B

�@��ꎟ���Ŕs�k�𖡂�����h�C�c���R�̂Ȃ��ŁA�@�b�퓬���_�̒��S�I�l���́A�n�C���c�E�O�[�f���A���������B

�@�ނ́A�ێ�I�ȍl���ɂ��肩���܂�����i�̔����������A��ԂƎԍڕ����𒆐S�Ƃ������f��������Ґ����A�V�����\�z�ɂ��āA�q�g���[�̎x��������̂ɐ��������B

�@�������A�ق��̍��̌R���ł��A�C�M���X���w�҂̗��_�������͂����̂����A���낢��ȗ��R����@�����D��̂��̗��_�͍��Â��Ȃ������B

�@��������O�Z�N��㔼�ł́A�h�C�c���h�R�������A���Ȃ�̐��̐V���������������Ă����̂������B

�@���̕����́A�v���ɑO�i���邱�Ƃ������������B

�@�m�R�m�R�Ɛi�ޕ����̑��x�ɐ�Ԃ����킹��̂ł͂Ȃ��A������O��L���Ƃ�����Ԃ̑��x�őO�i�����B

�@�����͎����Ԃɂ̂����A��ԂƓ����y�[�X�œ����̂ł���B

�@��p�I�@���͂��傫�����������Ƃɂ��A�ݗ��̌R�̐���z���̐����˔j����̂����₷���Ȃ�A�O�i����@�b�����Ƃ��̌����i��ł���ݗ��Ґ��̕����Ƃ̂������ɁA�G���͂��邱�Ƃ��ł���悤�ɂȂ����B

�@�܂��A�G���ދp���ĕ�͂������悤�Ƃ���A�@�b����������Ɋ��݂��āA�G���V�����w�n�ɂƂǂ܂�Ȃ��悤�ɂ���B

�@�ދp�͉ƂȂ�B

�@���̊ԁA��́A�}�~�������@���@�b�������x������̂ł���B

�@�|�[�����h�R�ɂ������A���̐퓬�̊v���I�V�\�z�͌����Ɍ���t�����B

�@�O�T�Ԃ��炸�̂������ɁA���̐푈�͂قƂ�ǕЕt���Ă��܂����B

�@�����āA���ꂩ�甪������̈��l�Z�N�܌��A�O�[�f���A���̍\�z�͂���ɑ傫�ȃX�P�[���Ŏ�����邱�ƂɂȂ����B

�@���̐V�^�̌R���́A�����Ƃ����܂Ƀt�����X�A�I�����_�A�x���M�[�ɂƂт��B

�@���葤�̕��͂́A�C�M���X�̃��[���b�p�h���R���܂߁A�h�C�c�R������܂���Ă������A�Z�T�Ԃ̐킢�ŃC�M���X�R���C�̂��Ȃ��ɒǂ��͂炢�A�t�����X���~�������Ă��܂����B

�@��ꎟ���ł́A�J�C�U�[�k���l���l�N�O�����������Ă������������Ȃ��������Ƃł���B�@�@�k�����h�C�c�Ō�̍c��E�B���w�����l

�@����́A�����ǂ���́g�d����h�ł������B

�@�h�C�c�R�́A�v���������[���b�p�嗤������܂�����B |

�n�C���c�E�O�[�f���A���F�@�b�퓬���_���h�C�c���R�ɒ蒅�����A��E����̂ƂȂ��ēG�w�ɓ˓�����g�d����h���݂��ƂɉԂЂ炩������z�������R�ł��� |

�@���j�ケ��܂łɁA���l�Z�N�����̃h�C�c�قǃ��[���b�p�̑�x�z�҂ƂȂ������̂͂Ȃ��B

�@�����āA�q�g���[�͑吼�m��ɂ����ԓ����A�C�M���X�N���Ɏ������̂������B

�@����́A�C�M���X���h�C�c�̒�Ă����a����k���A�s�V�����Ƃ͂˂������ƂŌ����̂��̂ɂȂ����B

2 �ז��҂͏����A����̓\�A�� top

�@�Ƃ���ŁA���[���b�p�嗤�ɁA�q�g���[�̈ӂɂ�������Ȃ��������A�����ЂƂ������B

�@���̍������݂������邩����A�q�g���[�̑嗤���e�͊��S�Ȃ��̂Ƃ͂����Ȃ������B

�@���̋��������A���[���b�p�ƃA�W�A�ɂ܂�����L��ȗ̓y�������A�ƍَ҃W���Z�t�E�X�^�[�����ɗ�����ꂽ�����ЂƂ̋��Y��`���A�\�r�G�g�A�M�ł������B

�@���̎��h�C�c�ƃ\�A�́A�`���I�ɂ͗F�M�ł��������A���ۂɂ��������ł������B

�@���O��N������\�O���\�A�O�������g�t�ƃ��b�y���g���b�v�Ƃ̂������ɂނ��ꂽ��A�h�C�c�̃|�[�����h�N�����\�ɂ��A���̑���u�������������ł���B

�@�����ꎞ�I�ȕ��A����Ɍ���t�����Ƃ��Ă��A���̓�̐ꐧ���Ɗԑ��݂̓G�ӂɂ��ẮA�^���̗]�n�͂Ȃ������B

�@�i�`�}�������炢�q�g���[�́A���̓����ɂ��鋤�Y��`�̍����A�ނ��h�C�c�̍Ђ��̍����ł���Ƃ��߂���g���_���l�̍��ۓI�A�d�h�̍ł��댯�ȎY���ł���A�Ƃ݂Ȃ��Ă����̂ł���B |

�ƃ\�s�N���̒����́A���E�̃h�M�����ʂ������̂����c�c:���ɏ������郂���g�t�i�\�A�O���j�A���̌���ɃX�^�[�����A�������b�y�V�g���b�v�i�h�C�c�O���j |

�@��p�鍑�̉�̂���������A�h�C�c�E�\�A�����̂������Ő��͌��z���邽�߂̘b���������A�s����ł��낤�B

�@�������A�ǂ���̐��{���������������̋����̉\�����A���ۂɂ͐M���Ă��Ȃ������B

�@�q�g���[�́A���l�Z�N������\����A���R���i�ߕ��̎�]�Ƃ̔閧��c�̐ȏ�ŁA�n�b�L���Ɓu���V�A��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v�ƌ����������B

�@����́A�q�g���[�̃C�M���X�ɂ�������ԓx�ƃ\�A�ɂ�������ԓx�̈Ⴂ���A�͂����莦���Ă���B

�@�Ƃ����̂́A���̎�����\����Ƃ������́A�t�����X�~���̂킸���l�T�Ԃ��Ƃł���A�g��p�퓬�h�͎n��������A�������A�����ȃh�C�c���̉p�{�y�N�U�J�n�̓��g�h�k�킵�l�̓��h�\�\�C�[�O���E�f�C�[�Ɩ��Â���ꂽ�����\�O���͎O�T�Ԃ���Ȃ̂ł���B

�@�q�g���[�́A�Ȃ����A�g���[���b�p�̎x�z�҂Ƃ��Ẵq�g���[�h���C�M���X���F�߂�Ȃ�A��p�鍑�����݂������邱�Ƃ��A�䖝����ς�ł����B

�@�����\�A�ɂ������ẮA����Ȃ��Ƃ͍l���Ă݂����Ƃ��Ȃ��B

�@�q�g���[�ɂƂ��ă\�A�́A�����A�������Ԃ�����ł����Ȃ������B

3 ���ŁA�ł��邾�������ł����� top

�@���v���S������h�C�c���R���i�ߕ����A�K�v�ȕ��͂̊����Ă�ړ���S�����鍑�h�R�ō��i�ߕ����A���̂���A���O��N�ƈ��l�Z�N�̂��炵�������ɐ����Ă͂������A���������͂邩�ɑ傫�Ȃ��̍��̍���ɁA�����Ė��m�ł������킯�ł͂Ȃ��B

�@�킢������āA���V�A�̍L��ȑ����̂��Ȃ��ɑޔ�����\�A�R��ǂ����Ƃ��A�i�|���I�����͂��߉ߋ��̖�S�Ƃ����ɑ傫�Ȕj�ł������炵�����ƁA��킪�������A�\�A�͂��̖L�x�Ȑl�͂����鎞�Ԃ̗]�T�������邩��A������ƂȂ�Ώ������݂̂Ȃ����Ƃ́A�N�ɂł��킩���Ă��邱�Ƃ������B

�@�\�����v�悷�铖������A�N������ɕK�v�ł���Ƃ������Ƃ́A�\�A�R���ł��邾�������퓬�Ɉ����荞�ނ��ƁA������ł��邾�����̂ق��ŁA�Ƃ������Ƃł������B

�@�ł���ΐ��h�r�i��ƃh�j�G�v����̐��̐����n�悪�]�܂������A���X�N���̐��ƂȂ�\���������B

�@���J�n���͌܌�����B�t�̐�ǂ���������ł���B

�@�Ƃ����̂́A�t�̐�ǂ����ɂ́A�قƂ�ǂ̓��H���D�̊C�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�����č��́A���������ꎵ�T�ԂŐ��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�H�ɓ����ĉJ���ӂ肾���A�Ăѓ��H�͓D�̊C�ɂȂ��Ă��܂����炾�B

�@�\�A�R�̕��͂Ɋւ�����́A���镔���ł͏\���łȂ����̂����������A�\�A�R�͈���t�c�\�\������Z�t�c�ƋR����O�t�c�\�\�Ƌ@�B�����c�Ƃ�W�J�ł���Ɣ��f����A����ɂ������ăh�C�c�R�͈�l�Z�t�c�\�\�@�b��l�t�c�A�����ԉ����t�c�A�������Z�t�c�\�\���ł��邩��A�ʓI�ɂ͗D���ł���ƍl����ꂽ�B

�@�h�C�c���R���i�ߕ��ł̓n���_�[�Q�d�������A�����A��18�R�Q�d���������G�[���q�E�}���N�X���������̓��ʕ⍲���Ƃ��āA�\�A�ɂ�������U���������������Ă����B

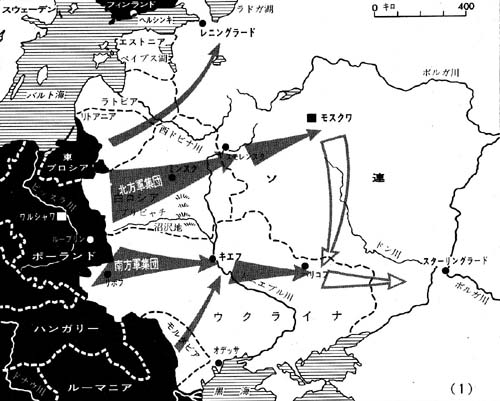

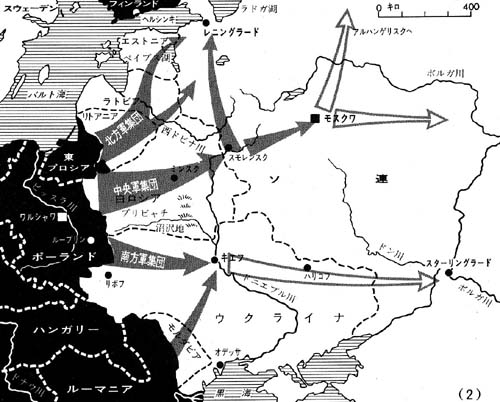

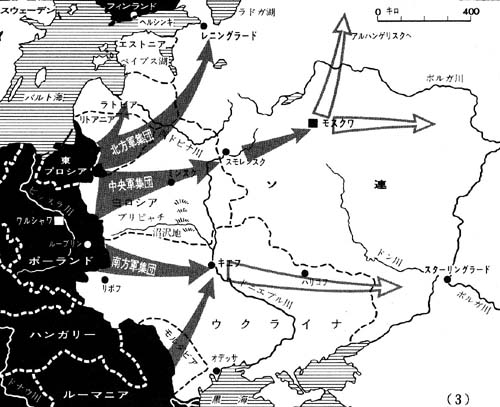

4 �\���̏d�_���s�s�� top

�@�}���N�X�����̌v��ł́A��̎�U�����s���B�ЂƂ͔����V�A�k��1�l���Ƃ����ă��X�N���Ɍ����B

�@�����ЂƂ̓E�N���C�i�k��2�l���ւăL�G�t�Ɍ����B

�@�@�k��1�E2�����ꂼ�ꌻ�݂̃\�A�����V�A���a���ƃE�N���C�i���a���l

�@���҂͂��ꂼ��Ɨ����āA�������@�b�������̐��������ɏ]���đ��w�ւ̔z�����ŏ����ɂ��A�k���̏W�c�̓��X�N�����̂���܂Ői������B

�@���X�N�����̂����̂��ɁA�삩��̏W�c�̐��ʂɂ���\�A�R�̔w��Ɍ�������ɐ���A�Ƃ����̂ł���B

�@����A���h�R�ō��i�ߕ����Ǝ��Ō�����i�߂Ă���A�k���A�����A����̎O�R�W�c���A���ꂼ�ꃌ�j���O���[�h�A���X�N���A�L�G�t�Ɍ����ēW�J�����邱�Ƃ��l���Ă����B

�@���̈ẮA�O�R�W�c���A�قƂ�Ǔ����y�[�X�Ői�����邱�ƂŁA���݂��ɗ��������삵�������Ƃ��Ă��邪�A�}���N�X�����̈Ăɂ���ׂāA�ǂ��Ƃ����ĕς������Ȃ��A���}�ȍl�������ł������B

�@�\�A�R�Ɋւ���h�C�c�R�̏��ɂ͌������Ƃ��낪����A�ƑO�ɂׂ̂����A�����₤���߂̏��u���Ƃ�ꂽ�B

�@���l���N�\���Ƀh�C�c�R�́A�\�A�̓��ɒ������@�@�����ČR���n��A���c�A��s��Ȃǂ��@���A�R���ڕW�̔����ɂƂ߂��B

�@�\�ꌎ�ɂȂ�ƒ�@��s�́A�\�A�̉��[���܂Ŋg����ꂽ�B

�@���̍q���@�Ŏʂ����ʐ^�������������ʁA�u���X�g���烂�X�N�����ʂ̒����n��ł̃\�A�R�̕��͂́A����ɑ傫�����Ƃ��킩�����B

�@��@��s�̌��ʂ킩�������ƂƁA���R���i�ߕ��ŏ\�ꌎ�̖�����\�ɂ����čs��ꂽ�}�㉉�K�̌��ʂ���A���X�N�����߂����U���W�c�́A���ʂɑ傫�Ȃ��̂łȂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����}���N�X�����̈ӌ������Â����邱�ƂɂȂ����B

|

�\�A��N�U�v��́A������Ƌ�̉�����Ă������F

�암����ɂ��Č�������q�g���[�i���j��

�t�H���E�����g�V���e�b�g����

|

�@�����́A�\�ܓ��̉�c�Ŕނ��ׂ̂��ӌ��ɂ����đ��Ă�ύX���邱�Ƃ𖽂��A�����R�W�c�͔����V�A�̃\�A�R�����j�����̂��ɁA����Ƀo���g�C���݂̃\�A�R�����j���邽�߁A�k���R�W�c�̉����Ƃ��āA���͂Ȉꕔ�̋@�b������h������̂��A�Ƃ������Ƃ��P�߂ɏ��������B

�@����Ńq�g���[�́A�g�t���b�c�h���Ăł��߂����X�N���i���Ƃ��������R�W�c�̎�C���Ƃ͑�����Ȃ��C�����A���̌R�W�c�ɖ������킯�ł���B

�@�����s�v�c�Ȃ��ƂɁA���h�R�ō��i�ߕ������R���i�ߕ����A����Ɉ٘_���ƂȂ����Ƃ����L�^�͂Ȃ��B

�@�����P�߂Ɋ�āA�R���̏W���W�J�̂��킵���v�悪�����邱�ƂɂȂ�A���l��N�ꌎ�̖��܂łɊ������āA�O���A�q�g���[�ɒ�o���ꂽ�B

7 �܂����Q�d�{���͒��َ�� top

�@�Ƃ��낪�A���̌v�揑�ł́A�V������画�f����ƁA���̗D�ʂ��l���Ȃ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�ƕ��ꂽ�̂��B

�@���܂�A�\�A�R�͈�܌܌t�c��W�J���邱�Ƃ�\�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ����̂������B

�@����́A������Z�Z�t�c�A�R����܌t�c�A�@�B���O�Z�t�c�Ƃ�������炸���[�k�͂�ρl�̂Ȃ����ŁA�h�C�c�̏����W���ˑR�Ƃ��ĕs���m�Ȃ��Ƃ������Ă͂����B

�@�Ƃ͂������̂́A�����h�C�c�R����������ɓ����ł��镺�͈͂�O�l�t�c�\�\�@�b�t�c�A�����ԉ���O�t�c�A������Z�Z�t�c�ł������B

�@�m���ɁA�h�C�c�R�͐��I�ɗD�ʂɂ����Ă���ȂǂƂ͂����Ȃ����A���̎��_�ł́A�\�A�R�͌P���A�����A����Ɏw�������ł��A�h�C�c�R�ɂ͂邩�ɗ���Ă���A�ƍl�����Ă������A�܂��A�h�C�c�̓��[�}�j�A�R�̉��t�c���̋��͂����҂ł����B

�@�q�g���[�́A��o���ꂽ�v��ɂ��Ă����������B

�@�����\�A�R���퓬������ē����ɑޔ����A�r�Ő�����������@���Ƃ����ꍇ�ɂ́A���j���O���[�h�ƃo���g�C�̐�̂��������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�������ʂł̓\�A�R�����̐��ʂɂƂ炦�A�k�Ɠ삩��̏W���I�U���Ō��j�ł���悤�ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��c�c�ƁB

�@�q�g���[�́A���X�N���ɐi�����邱�Ƃ��d�v�ł���Ƃ����Q�d�{���̌����ɔ���\�����Ă������łȂ��A�������������̂Ȃ��ɁA�d����̐헪�����s���邩������Ȃ��Ƃ����댯����A�\�A�R�����h�r�i��`�h�j�G�v����̐��̐����n��Ō��j����邱�ƂȂ��A���ɑޔ����Ē�����ɂ������މ\��������A�Ƃ������f���߂Ă����̂ł������B

�@���̎����܂��A�Q�d�{���͒��ق��܂����Ă����B

�@�ނ炪�q�g���[�Ƃ��̖��ɂ��Ę_������̂́A���l��N�̉ĂɂȂ��Ă���ł������B

|

�\�A�N�U�̐�N���Ƃ߂�@�b�����F�J��Ɠ����Ƀh�C�c�@�b�����̑�W�c�́A

�����ɓW�J�����\�A�R�����������炵�A�\�A�̓��̉��ӂ����ւƐN�����Ă�����

|

8 �g�o���o���b�T�h���̎��ԕ\�ύX top

�@�n���_�[�̕����W���v��ɂ��ƁA�S�N�U�R�͌܌��\�ܓ��܂łɔz�u�ɂ��Ƃ������B

�@���R���i�ߕ��̔��f�ł́A�l�����{�ȍ~�ɂȂ�����A���̂悤�ȑ啺�͂̏W����閧�ɂ��Ă������Ƃ͕s�\�ł��邩��A�\�A�R�ɖ�ꃕ���Ԃ́A�푈�������Ă���A�Ƃ�����p�I�x���Ԑ����Ƃ点�邱�ƂɂȂ�B

�@�������A�\�A�R�̐퓬�\�͂Ɋւ���h�C�c�R�̌y�̂ɂ́A���Â悢���̂��������B

�@����́A�\�A�R�̈��O��`�l�Z�N�́g�~�G����h�\�\�t�B�������h�푈�\�\�ł݂̂��߂Ȑ퓬�Ԃ肩�瑢��グ��ꂽ���̂ł���B

�@�����痤�R���i�ߕ��Ƃ��ẮA�\�A�R���x���Ԑ��ɂ���Ƃ��Ă��A�܂��h�C�c�R����Ԃ��s�@�����̂����ŗD���ł���ɂ��Ă��A�������Ė��ɂ͂��܂��A�Ɣ��f�����̂ł���B

�@�h�C�c���͂܂��A�\�A�R����Ԏt�c����̂��āA��Ԃ�����t�c�̂Ȃ��ɏ����ȒP�ʂƂ��Ĕz������Ƃ����t�s�I�ȕ�����Ƃ����A�Ƃ̏������Ă����\�\���ۂɂ́A���łɕ����I�ɂ��̕���͒��~����A�V�����@�B���R�c���n�݂���Ă����̂ł���B

�@�Ƃ���ŁA���ۂɋN�����Ƃ��납��݂�ƁA�\�A�ɂ͈ꃕ���ȏ�̌x�����Ԃ��������̂����A�M�d�Ƃ������邱�̈ꃕ�����A�\�A���͖��v�Ȃ��̂ɂ��Ă��܂����̂ł���B

�@�h�C�c�̐N���������A�Ƌ����鐔�����̂��������A�\�A���͍Ō�̏u�Ԃ܂Ŗ������������̂������B

�@���l��N�O�����ɂȂ�ƁA�g�o���o���b�T�h���ɉe��������ڂ����Ԃ��������������B

�@�Ƃ����̂́A���[�S�X���r�A�̐e�i�`���{���A�i�`�E�h�C�c�Ə��������Ƃɂ��A�������ɔ�����\�������[�S�X���r�A�����ɂ�����A�e�i�`���{�́A���ǁA����j������n���ɒǂ����܂�Ă��܂����B

�@�q�g���[�̓h�C�c�ɂ������镎�J�ł���ƌ��{���A�������Ƀ��[�S�X���r�A�w�̕��͐N�U�𖽂����B

�@�����ɁA�C�^���A�����s�����M���V���w�̐N�U���������̂������B

�@���������o���J���N�U�̕��͂́g�o���o���b�T�h���Ɋ����Ă�ꂽ�������炾�������Ȃ��B

�@�]���āA���̍��̊J�n����������������Ȃ������̂ł���B

�@���[�S�X���r�A�ɂ͎l���Z���ɐN�������B�l�������A���R���i�ߕ��́g�o���o���b�T�h���̎��ԕ\���C�����A�\�A�N�U�̓o���J���ł̍��I����l�`�Z�T�ԂŊJ�n����ƋK�肵���B

�@�������A���̏C�����s����܂łɁA�g�o���o���b�T�h���ɗ\�肳�ꂽ�����̖�l���̎O�قǂ́A���łɃ|�[�����h�Ⓦ�v���V�A�ɏW�����Ă����B

�@�h�C�c�R�W�����̃j���[�X�́A�|�[�����h�{���R�i���j���烍���h���ɓ͂����B

�@�@�i���������h���ɂ���S�������ɒ������������Ă���p���`�U���g�D�j

9 �X�^�[�����A�p�̌x������ top

�@�܂��A�C�M���X�̎ɏA�C���Ă����E�B���X�g���E�`���[�`�����l���ɁA�\�A�����ɂ����h�C�c�R�̏W�����͂ɂ��Ă̏����A�X�^�[�����ɂ������Ă���B

�@�������A�`���[�`���͈��ꎵ�N���炢�A���Y��`�ɂƂ��Ă͂������G�ł���B

�@���ꔪ�`���N�̃��V�A�̓���ɃC�M���X�R����������e�̎哮�҂͔ނł���A�܂����O��`�l�Z�N�̑t�B�������h�푈�̂����A�t�B�������h���ɃC�M���X�A�t�����X�������Ƃ��x�������̂��`���[�`���ł������B

�@�������g�A�������j�ł���X�^�[�����ɂƂ��āA�`���[�`������̏����A������݂̂�����́A�ƍl�����̂������͂Ȃ��B

�@�X�^�[�����́A�`���[�`���̎�ȑ_���̓\�A���h�C�c�Ƃ̐푈�Ɋ�����ŁA�C�M���X�ɂ�������h�C�c�̈��͂��ւ炻���Ƃ��邱�Ƃɂ���A�ƍl�����B

�@�����炱�̌x���������B�`���[�`���̐������l���A�܂��ނ̉ߋ��̔����Y��`�I�ȐU�������l����ƁA�X�^�[�����̂Ƃ����ԓx�́A�����ł��Ȃ����Ƃł͂Ȃ��B

�@�������X�^�[�������A�\�A�̏��g�D����͂����Ă���A�����悤�ȑ����̏������M�p���Ȃ��������Ƃɂ́A�Ȃ�Ƃ������ɋꂵ�ށB

�@�C�M���X���̏����́A�m���Ȃ��̂ƍl���Ă������낤���Ƃ́A�ԈႢ�Ȃ�����ł���B

�@�X�^�[�������A�����������Ɋ�Đ����ȍs�����Ƃ�Ȃ��������Ƃɂ��ẮA�\�A���̗��j�Ƃɂ���Ă͖����Ȑ����͂���Ă��Ȃ��B

�@�����疾�炩�ɂ��悤�Ƃ��Ă��A�啔���������͈̔͂��łȂ��B

�@�������X�^�[�����́A�����̌R�����݂��������Ԃł́A�푈���ł���\���ȏ�ԂɂȂ肦�Ȃ��ƌ���Ă������ƁA�����Ă����������ԂɂȂ�����ȐӔC�͎������g�ɂ���Ǝ��o���Ă������Ƃ��A�����̏��ɂ�������X�^�[�����̑ԓx�ɉe�����������Ă����A�Ƃ݂Ă悢�̂ł͂Ȃ����B

10 �l���Œቺ�����\�A�̌R���\�� top

�@�X�^�[�����́A���O���N�܂łɁA�\�A�̐����I�w���������炻���Ă����ނ̃��C�o�����A�قƂ�ǑS���Еt���Ă��܂����B

�@���Y�}�̎m�C�͑��N�ɂ킽��l���k���キ�����l�ɂ���ĕ��ꂳ��A�}�͂т��т����Ȃ���ނ̈ӎu�ɏ]���Ă��������̑g�D�ɂȂ��Ă��܂����B

�@�Ƃ��낪�A�����ЂƂ��͂Ȍ��͂��������g�D���c���Ă���B�R���ł���B

�@���O���`�O���N�ɂ����āA�X�^�[�����̓\�A�R���Z�c�ɂ������āA������̏l�����s�����B

�@�}�Ɠ��l�ɌR���₷�₷�Ɠ�������悤�ɁA�͂���߂悤�Ƃ����̂ł���B

�@�l���̂͂��܂�O�ɂ͎t�c���ȏ�̏������O�Z�Z�l�����̂����A���̂����ꔪ�O�l���ߕ߂���A�����͏e�E���ꂽ�B

�@�c�����҂���������邩�����J�����ɑ����A�Ђǂ���Ԃ̂��Ƃő���������ł������B

�@����ɏ����ȉ��̏��Z�ł́A�l���Ŏp���������҂̐��͖��炩�łȂ����A����l�ɂ̂ڂ邱�Ƃ͊m���ł���B

�@�e�E���ꂽ�����̂Ȃ��ɎQ�d�����g�n�`�F�t�X�L�[�����������B

�@���ɗL�\�ȏ��R�ŁA�@�b�퓬�Ɋւ���h�C�c���̗��_���A�\�A�R�ɓ��������̂͂��̐l�ł���B

�@�܂��u�����b�t�F�������������B

�@���O���N�A���B�쓌�������̃n�T���Εt�߂ɐN�����Ă������{�R�����j�������R�ł���B

�@���̂ق��ɂ��\�A�R���̗L�\�ȗ��_�Ƃ���͎҂������܂܂�Ă����B

�@���������l�X�̌㊘�ɂ�������̂́A�R���I�\�͂Ƃ������́A�����X�^�[�����Ɍ��̂悤�Ȓ����������A�E�H���V�[���t�A�N�[���b�N�A���t���X�Ȃǂł������B

�@���������A���̎w�������Ԃ�́A���O��N�̓~�ɁA��ΗD���ȕ��͂������Ă͂��߂��t�B�������h�푈�ŁA�݂��߂Ȍ��ʂƂȂ��Č��ꂽ�B

�@���̎��X�^�[�����́A���h�l���ψ����E�H���V�[���t����e�B���V�F���R�����ɂ����邱�ƂŁA�t�B�������h�푈���Ȃ�Ƃ����������ďI�点�邱�Ƃ��ł����B

�@�����A���E�e���̖ڂɂ́A�S���٘_�Ȃ��ɁA�\�A�R�͑傫�ȓG�ɂ͑R�ł��Ȃ��g�G�ɂ������Ձh�Ɖf�����̂ł���B

�@�O�ɂ��ׂ̂��悤�ɁA���{�R�������A�\�A�̌R���͂��������]�������A�����ЂƂ̗�O�ł������B

�@�Ƃ������A�e�C���V�F���R�́A�W���[�R�t�Ƃ������͎҂����āA�t�C�������h�푈�ł݂��߂ɂ��\�I���ꂽ�A��̂̌R�̌��ĂȂ����Ɏ��g�ނ̂ł���B |

�h�C�c�R�̐N�U��ڑO�ɂ��āA�Č��r��̃\�A�R�́A�K���ɖh�q�Ԑ��Â���Ɏ��g��ł����F�E���琼���ʌR�i�ߊ��W���[�R�t�A�����ʌR�Q�d���\�R���t�X�L�[�A�\�A���Y�}�R����c���h�E�r�E�z�t���t

�h�C�c�R���������F�X�^�[�����̏l���̌��ʃK�^�K�^�ɂȂ����\�A�R�Ƃ͑ΏƓI�ɁA�h�C�c�R�͎m�C�A���������Đ�p�I�Ȗʂł��ʂ���łĂ����B����ɂ݂��������i���́A�@�b�퓬���_���G�ɂ������悤�Ȃ��̂ł������B |

11 �푈�ؔ��ɃX�^�[�����̔Y�� top

�@�\�A�R�ł͂���܂łɁA��Ԏt�c����̂���Ƃ������肪�s���Ă����̂ł��邪�A�|�[�����h��t�����X�ł̃h�C�c�R�̍�킩��݂�ƁA���S�Ɍ����Ⴂ�ł��邱�Ƃ��킩�����B

�@�����ʼn�̂���~�߂ɂȂ�A�h�C�c�R�̑g�D�ɂȂ���āA��Ԃƕ����Ƃ����ݍ��킹���@�B���R�c��グ�邱�ƂɂȂ�A���̎d�������łɃX�^�[�g���Ă����B

�@�������R�ߑ㉻�̎d���́A�ˑ�Ȃ��̂ł������B

�@�Ȃ��ł��A�ł��ނ��������d���́A���ǂ��ǂ������Z�c�̎m�C�̉ł������B

�@����Ȃ����ẮA�R�����哮�I�ɓ������ƂȂǂ����������Ȃ��B

�@�����炱�̌R�ߑ㉻�̎d���́A�ǂ�Ȃɑ����Ă����l��N�ȑO�ɏI��Ƃ́A�l�����Ȃ������B

�@�X�^�[�����́A���̂��Ƃ�m���Ă����B

�@��������l��N�̏��߂ɁA�\�A�R�̏���������Ȃ������ɁA�푈�ɓ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂ł͂Ȃ����A�Ǝv�킹������n�߂��Ƃ��A�ނ͂킴�Ƃ����̏؋��������A�Ƃ����̂��ł��������Ă���悤�ł���B

�@�\�A�R�̂��݂̂��߂ȏ�Ԃ́A�X�^�[�����������ŏ��������ʂȂ̂ł���B

�@���m�̐��́A�����I���������������邱�ƂŁA�}���ő��₷���Ƃ��ł���B

�@�������A�R���̑f���Ǝm�C�̌���ɂ́A����m��Ȃ����Ԃ��K�v�ł������B

�@�X�^�[�����̐��U�ɂ́A�ނ̐_�o�����̂ق������̂��A�ȂǂƂ������Ƃ��������̂͑S���Ȃ��B

�@���������l��N�̎l������Z���ɂ����ẮA�X�^�[�����ł����A���Ԃɂǂ��Ώ�������悢���Y�ɈႢ�Ȃ��B

�@�h�C�c�R���N�����J�n�������Ƃ̖�O�T�ԁA�ނ��S���Ђ��������Ċ��������Ȃ�������������݂�ƁA���ꂪ����ł������낤�Ǝv����B

�@�X�^�[�����́A�s���Ȃ��̂���������ł��낤�A�Ǝv���������̂ł���B

�@�ނ́A�ǂ�Ȃ��Ƃł��q�g���[�̈ӂ̂܂܂ɓ������ƂŁA�U���́g�����h���������܂��ƌ��S�����B

�@�����⌴�ޗ��̃h�C�c�w�̐ς݂����͑�����ꂽ�B���̂Ȃ��ɂ͐Ζ�����������Ȃǂ��܂܂�Ă���B

�@����͐����Ԍ�ɂ̓h�C�c�R�̐�Ԃ����A�ނ�̒e��ɂȂ�̂ł������B

�@�����ɏW�����Ă���h�C�c�R�ɂ������ẮA�����Ƃ݂���悤�ȑ�͂ȂɂЂƂƂ��Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ɩ��߂��ꂽ�B

�@�h�C�c�̒�@�@����@�\�A�̓��ɕs�������A�B�e���݂̃t�B�������������ꂽ���Ƃ�����B

�@�e�C���V�F���R�́A�N�l�҂��e�E���邱�Ƃ��X�^�[�����ɋ��߂����A�ނ͋����Ȃ������B

�@����͒����s�ׂɂȂ�Ƃ����̂ł���B

�@���q�ɂ̂����h�C�c��R�̃X�p�C�@�́A���̖W�Q�݂��Ȃ��ŁA�\�A�̋���u���u����т܂��A���̎��W�ɂƂ߂��̂ł������B

�@�������A�h�C�c�R�̏��R�����́A�\�A�ɂ�������ꂽ����푈���n�����̂��A�Ƃ��������̂�����؋����A���Ɏ�ɓ�����Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B

12 �ĕғr��ŁA��̂ȃ\�A�R top

�@�\�A�̌R���́A���̂悤�ɁA�\���Ȑ푈�����̂Ȃ��Ԑ��ł͂��������A����ׂ���͂�����������ȌR���ł������B

�@�l�����炢���Ă��\�A�͖�ꉭ���Z�Z�Z���̍����������Ă���A�h�C�c�̖��{�ł���B

�@�\�A���̎����ł́A���l��N�Ă܂łɕҐ����ꂽ�t�c�̐��m�Ȑ��͂킩��Ȃ����A���v��O�Z�t�c�ł������Ƃ݂��Ă���B

�@�����������̎t�c���A�����ȊO�́A���̓����ɂ���t�c�͕s���S�ȕҐ��ł����Ȃ��A�S�͓��������߂���Ȃ���A���S����i���j�ɂ݂͂��Ȃ��̂������B�@�@�i�����ꖜ�l�O�Z�Z�l�j

�@�h�C�c�R�̍ŏ��̍U���̖�ʂɂ������ꂽ�t�c�͈�O��t�c�ŁA�o���g�A���A�L�G�t����ɃI�f�b�T�R�Nj�̕����ł������B

�@�h�C�c�R�����f������܌܌t�c���͏��Ȃ����ł͂��������A���̕��͂͌P���A��������Ɏw�����K�ł������Ȃ�A�J�퓖���A�����悹��h�C�c�R��O�l�t�c���A�\���x�����鐔�ł������B

�@�����A�\�A�R�ɂ͕s���ȗv�f�������������B

�@���x�͂Ђ����A�m�C�Ƃ��ɏ��Z�̎m�C���ӂ��Ȃ��B

�@�h�C�c�R�̓��ӂƂ���g�d����h�̌o�����Ȃ��B

�@�������A�h�C�c�R���N�������Ƃ��A�\�A�R�͍ĕҐ��̐^���Œ��ł������B

�@�����t�c�̑����͒萔�ȉ��̕����ł���A���炽�ɍĕ҂��ꂽ�@�B���R�c�̐�Ԏt�c���A���̕Ґ������̔����ȉ����炢���������Ă��Ȃ���Ԃł������B

�@����h�C�c�R�́A��������t�c�A�@�b�A�����ԉ��܈�t�c�A�R����t�c���v��l��t�c�̃h�C�c���h�R�A���̂ق��Ɉ�l�t�c�̃��[�}�j�A�R�A��t�c����������n���K���[�R�A�܂��k�ɂ̓t�B�������h�R�ƃm���E�F�[����̃h�C�c���h�R�Ƃ����킹�ē�Z�t�c�ȏオ����A�������̕��͈͂ꔪ��t�c�ꔪ���c�ɑ���������̂ł������B

�@���̂������Z�Z�t�c���A�o���g�C���獕�C�܂ł̂������̎���ɍ�킷��B

13 �����̐�Ԃł͎��������� top

�@�푈�J�n�̓�������g�p�\�ȕ��c���ł́A���̂悤�Ƀ\�A�R�̓h�C�c�R�ɂ���ח��������A��ԕ����̓h�C�c�R�@�b��Z�t�c�ɂ������ĎO�l�̐�Ԏt�c�������A���ł͗D���ł������B

�@���������̎t�c�̂���Ԃ͑啔���������̂��̂ŁA�J�h�C�c�R�̎O����Ԃ�l����ԂƂ͑������k���������l�ł��Ȃ������B

�@�\�A�R�̂��A�܂��Ƃɋ���ׂ���ԁA�j�u�d��ԂƂs34����Ԃ́A�悤�₭�����ɔz���͂��߂����肾�����B

�@�����̐�Ԃ���ʂɕ����ɂ䂫�킽��A��������n�������ƂȂ�ƁA���̐�Ԃ̓h�C�c�R�ɂƂ��āA�S���\�z�O�̂���ȑ���ƂȂ��Ă���̂����c�c�B

�@�Ƃ��ɂs34�́A�����Ƃ��Ă͔��ɐi��������ԂŁA���Z�Z�N�㖖�ɂȂ��Ă��A�ǂ̍��̒���Ԃ����̂s34�̏����̓����������Ă����̂ł���B

�@���������l��N�Z���ł́A�s34����Ԃ͐������Ȃ��������A�g�����Ȃ��Ƃ���܂ł����ĂȂ������B

�@�����炳�������Ă�����ł́A�傫�ȈЗ͂��݂��邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B

�@�\�A�R�̐�Ԏt�c�̑啔���́A�a�s7��s26�̂悤�ȋ����̐�Ԃő�������Ă��āA�������S��Ԑ��̂������������������J�펞�Ɏg�p�\�ȏ�Ԃɂ���A����ɂ��̂����V�^�̐�Ԃ͈�܁Z�Z���ɂ݂��Ȃ������B

14 �Ȃ��Ă��Ȃ��\�A�R�̓W�J top

�@��R�ɂ��Ă��͂������������ł������B

�@�h�C�c���͎O�̍q��R�ɂ���x������A��1�A��2�A��4�q��R�����ꂼ��A�k���A�����A����R�W�c�ƂƂ��ɍ�킵���B

�@���v��܁Z�Z�Z�@�������B

�@����A�\�A��R�͊e�@�퍇�v��ꖜ��Z�Z�Z�@�������Ă��āA�啔�����g�p�\�ł͂������B

�@�������A�����̔�s�@�͂��̐��\�Ńh�C�c��R�ɂ��Ƃ�A�p�C���b�g���܂��o���s���ł������B

�@����Ɉ������ƂɁA�\�A�R�̔�s�@�͓G�P�̊댯�������Ă���Ƃ����x��������Ă��A���U���Ă��ĊԂɍ���Ȃ������B

�@��������s�@�́A��s����ɗ�����˂ĕ��ׂ��Ă����̂ł���B�h�C�c�R�̒�@��s�Ŏʐ^�ɎB��ꂽ�Ƃ���̎p�������B

�@�������J�풼��̐����ԂŁA������Ƃ���ʼn��S�@�ƌ��j����Ă��܂����B

�@�Z����\��������ň��Z�Z�@�ȏオ���j���ꂽ�A�Ƃ����L�^���c���Ă���B |

�厸�ԁF��s��ɏW�����Ă����\�A�R�̌R�p�@�́A�h�C�c��R�̑�ꌂ�Ŋe���ʼn��S�@���j��Ă��܂��� |

�@���̑啔���͒n��ł��ꂽ�̂ł���B

�@�\�A�R�̐��������ł̓W�J���܂��A�S���Ȃ��Ă��Ȃ��̂������B

�@�J�퓖���̐��������ɂ����\�A�R�̊e�R�Nj�̔z���́A�����h�C�c�̗��R���i�ߕ����v�悵���Ƃ��Ă��A����ȏ�h�C�c�R�̍U���ɂ����炦�ނ��̔z���ɂ͂��Ȃ������A�Ǝv����قǂ̂��̂ł���B

�@�E�H���V�[���t�����h�l���ψ��Ƃ��Č��͂��ɂ����Ă�������ɁA�₽��Ƃӂ��܂������g���G�\�A�R�h�̐�`�̂��������A��b�I�R�����_����́A�܂�ŕ��k���l��������̂ɂ��Ă��܂��Ă����B

15 �X�^�[�����A�s�N���^�킸 top

�@�R���͓G���N�����Ă����Ƃ��A�����_���ȑc���̓y�܂��邱�ƂȂ������O�Ɍ��ނ��A�G�n�Ō��ł��ׂ��ł���A�Ƌ�����ꂽ�B

�@���̂��ƂƁA��ꎟ���̌o�����炦���܂܂́A����x��̐푈�T�O�ƂŁA�\�A�R�����ۂɂƂ����z���́A����́A�͂���z�u����Ƃ������̂ɂȂ��Ă��܂����B

�@�\�A�R�͍����̑S���ɂ킽���ĕ����ɔz������A�����߂��ɐw�n���Ƃ����̂ł���B

�@�푈�ł͂��̏ꍇ���A�h�䑤�͂ǂ���˔j����邩�킩��Ȃ��̂ŁA��ɕs���̎��Ԃɔ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������ɂԂ���B

�@����A�U�����鑤�́A���̑S���͂��ȏꍇ�ł��A�˔j��_���n�_�ɂ͗D���ȕ��͂��W�����邱�Ƃ��ł���킯�ł���B

�@�Ƃ��낪�A�\�A�R��������̂��߂ɂƂ����W�J�����ł́A�G�������˔j���Ă��A���킷�邽�߂̗\�����͂����Ȃ��A�����w�n�ɂ͂���Ă��镔���́A��͂���ĂЂƂ����j����Ă��܂��댯���͂��ł����B

�@����Ƀ^�C�~���O�̈������ƂɁA�h�C�c�R���N�����Ă����Ƃ��A���������̑����͐w�n�ɂ��Ă��炸�A�ċG�̉��K�̂��߁A�L���e�n�ɂ�����Ă����̂ł���B

�@�����̕��͂�������痣�ꂽ�Ƃ���Ɉʒu���Ă������Ǝ��̂́A�h�C�c�R���Ƃ낤�Ƃ��Ă����@�ɂ������ẮA�������Ƃł͂Ȃ������̂ł��邪�A��w�n���̌���Ɉʒu���Ă����������́A���̂Ȃ�����Ȃ������ŁA���U���������Ă�����ɉ�������A�Ƃ��������I�v��Ɋ�����̂ł͂Ȃ������B

�@������A�푈���u������ƁA�����̕����̑啔���́A�C���Ɍ����Ă����Ȃ�O�i���邱�ƂɂȂ�A�����ō�����������ƂƂ��ɁA��͂���Ă��܂����ʂɂȂ����̂ł���B

�@�X�^�[�������A�\�A�ɂ�������h�C�c�̍U���̂��������A����ȏ�͌������Ȃ��Ƃ��Ɍ��肵���̂́A���l��N�Z����\����y�j���̌ߌ�ɂȂ��Ă���ł������B

�@�����ǂ̉�c���J����A�ǂ����ׂ��������c���ꂽ�B

�@��c�ɂ́A�ŐV�̍ł����m�ȏ����A���̂Ȃ��ɂ̓h�C�c�R�̓��S���̎����ɂ��u�U���͍���ɗ\�肳��Ă���v�Ƃ��������܂܂�Ă����B

�@�����X�^�[�����͂��̎��ɂȂ��Ă��A�q�g���[���ނɂ������A�ƃ\�s�N���ɔ����ĕs�M�ȍs�ׂ�����A�Ƃ͐M�����Ȃ������B

�@�X�^�[�������g���ߋ��ɁA������s�ׂɂ���đ����̗��v�����Ă���̂ɂ�������炸�ł���B

�@�ނ��\�A�̕@�֎��u�^�X�v�ɁA�\�A�ƃh�C�c�̐푈�������A�Ƃ������]�������I�̌��������������̂́A�킸���Z���܂��̂��Ƃł���B

|

�h�C�c�R�̖C���ŊJ���m��I�F

�ŏ��̃\�A���̕ߗ��́A�n�_�V�ňߕ����낭�ɒ��Ă��Ȃ������B�\�A�R�̂���ĂԂ肪�킩��ʐ^�ł���

|

16 �h�C�c�R�̖C�����ŊJ���m�� top

�@�����lj�c�ł��X�^�[�����́A����͒N���h�C�c�̏��R���A�g���b�N�ɂ���ă\�A���g�����s�ׁh�Ɋ�����ŁA������q�g���[�ɐ킢���������悤�Ƃ���A�d�̌��Z�������A�ƌJ�Ԃ��̂������B

�@�������ǁA�R���Ɍx��������Ėh��w�n�ɂ����A�R�p�@�U�����A�s���h�q��s�s�ł̓��Ίǐ��𖽂��邱�ƂɈӌ����܂Ƃ܂����B

�@������A���ׂċɔ�̂����ɂ���A�Ƃ������ƂɂȂ����B

�@�g�����h�̌������������Ȃ����߂ł���B

�@����ɑ��������́A�G�̍U�������ނ��邱�Ƃ��ł����ꍇ�ɂ��A�����ēG��nj����ăh�C�c�̓��ɓ����Ă͂Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������߂��ꂽ�B

�@���߂͋ɔ�ł��邩��A���M�܂ł͒N�����̓��e��m���Ă͂Ȃ�Ȃ��B

�@����ȂƂ�ł��Ȃ��������̂Ńe�B���V�F���R�ƃW���[�R�t�́A�e�B���V�F���R�̕����œd������������Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ����B

�@�������A�d�����S������������܂ł́A�ꖇ�����M����Ȃ��̂ł���B

�@���̌��ʁA�Ή�����Ƃ�]�T�̂��鎞�@�Ɍx��������Ƃ����̂͊C�R�����������B

�@�C�R���i�ߊ��N�Y�l�c�H�t��́A�댯�̒m�点��������ƁA�����ɊC�R�̒ʐM�Ԃ��g���ċً}�̏��u���Ƃ����̂����A���̊C�R�ł����A�h�C�c��R�̔����@����n�̏��ɁA�˔@�Ƃ��Ďp���������Ƃ��ɂ͍��������������̂��B

�@�h���̎w���������́A���߂��Ȃ�����Ƃ����̂ŁA�ڂ̂܂��Ŗ����̊͑��������������Ă���̂ɁA���˖C�̎ˌ��J�n���A�퓬�@�i�����邱�Ƃ����ۂ���A�Ƃ������Ԃ��������̂ł���B

�@�n��R���s�����ɂ�������x��̖��߂̔��M�́A�^�钆���Ƃ����ɂ����Ă���n�����B

�@�O���̕������Ή��̏��u���Ƃ�̂ɂ́A�x�߂��鎞�Ԃł���B

�@����Ȃ��ƂɁA�قƂ�ǂ̉��������́A�h�C�c�R�̖C���Ɣ����ŁA�푈���n�������Ƃ�m�炳�ꂽ�̂ł���B

17 ���X�N�����������O�̓� top

�@���̂悤�ɂ��āA���l��N�Z����\����A�i�|���I���̃��V�A�N���������N�ڂɂ����邱�̓��A���j���̌ߑO�O���O�\���A���ł������������A�퓬�̉e���������ˁA�푈�̏����𐮂����R�����A�����̂��ׂĂ������Ă��Ȃ��R���ɏP�����������̂ł���B

�@���T�ԂƂ����Ȃ������ɁA�\�A�̌R���g�D�͕����B

�@���̐��K�R�̑啔���́A��}���œ������ꂽ�\�����ƂƂ��ɁA�E���ꂠ�邢�͕ߗ����e���ɓ����ꂽ�B

�@�h�C�c�R�́A�\�A��O�A��l�̑�s�s�A�L�G�t�Ƃ��̓�����O�܁Z�L���ɂ���n���R�t���̂��A�c���̑�s�s���X�N���ƃ��j���O���[�h�̖�O�ɔ������B

�@���l�Z�N�A�t�����X���݂�������́A���V�A�ł������悤�ɐ����r��邩�Ɏv��ꂽ�B

top

��������������������������������������������������������������������������������

|