|

****************************************

Index 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

補給とだえ、ドイツ軍降伏(スターリングラード10)

寒気は、日一日と、厳しさをましていった。

1 ソ連第62軍生きかえる top

ソ連第六十二軍は、包囲された態勢から一転して、いまは七個軍からなる鉄の包囲環の一つをうけもつ立場になった。

スターリングラードの戦いの初期からの相棒、第六十四軍のほかに、第二十一軍、第二十四軍、第五十七軍、第六十五軍および第六十六軍がやってきて、この戦いの決着をつけようと待ちかまえていた。

だが、第六十二軍のチュイコフにとっては、まだまだ難問が残っていた。

この数週間、ボルガ川には氷のかたまりが流れていて、補給はほとんど不可能にちかかった。

空輸による補給も行われたが、川とドイツ軍がちかすぎてうまくいかなかったのである。

十二月十六日の午後四時ごろ、チュイコフは、轟音に驚かされた。

地下壕から飛び出してみると、大きな氷のかたまりが、ザイツェフスキー島の向うから、行手にあるものすべてを破壊しながら流れてくる。

みるみるうちに、その動きは弱まって、ちょうど地下壕の向い側にきたところでピタリととまった。

ボルガ川が、とうとう凍結したのである。

翌朝までには、板じきの道が川のうえに造られて、補給物資はたやすく運べるようになったし、新しい兵士たちも渡れるようになった。

また、ひどい打撃をうけた師団はひきあげて休養し、戦力を補充できるようになった。

十二月二十三日には、孤立していた第百三十八師団と手をつなぐこともできた。

翌二十四日には、骸骨〔がいこつ〕みたいになった第百十二、第百九十三、第三十七親衛各師団と歩兵二個旅団の残りの部隊は、再編成するために予備にまわされた。

そして、これらが撤退しているときにも、第三十九親衛師団は、おとろえてきたドイツ軍を“赤い十月”製鉄工場から追いだす戦いを開始した。

|

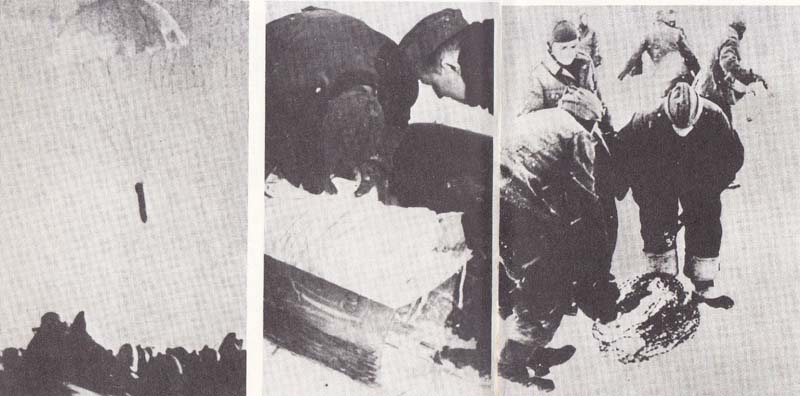

ついに飛行場もうしなったドイツ軍の補給は、パラシュートにたよるほかなくなった

|

3 ドイツ軍に降伏勧告 top

一方、ソ連軍大本営の代表、砲兵大将ボロノフとロコソフスキーは、まず名誉ある降伏を勧告して、その効果をみようと考えた。

そこで一月八日、ドイツ軍の戦線に、休戦の白旗をかかげた使者をおくった。

この勧告は大本営の用紙にタイプでうったものだが、二十世紀の心理戦と十八世紀の儀式ばった戦いの固苦しさを混ぜ合せた、おもしろいものであった。

こう書かれてあった。

スターリングラードに包囲せられあるドイツ第六軍司令官パウルス閣下、もしくはその代理者殿へ。

ドイツ第六軍、第四機甲軍の部隊、およびその付属部隊は、一九四二年十一月二十三日いらい完全に包囲せられ、わが部隊の鉄の輪のなかにあり。

しかして、南方および南西方からの攻撃によりて貴官の部隊を救出せんとする望みは、完全に絶たれたり。

いそぎ貴官を救援せんとしたるドイツ軍は、わが軍により破砕せられ、その残存部隊は、ロストフにむけて退却しつつあり。

ドイツ軍の空輸航空部隊は、貴官らにいささかの食糧、弾薬、燃料を輸送しつつありといえども、迅速なるわが軍の進出により飛行場の変更を余儀なくされるとともに、その輸送を遠隔の飛行場より行わざるをえざる状況にあり。

これにくわうるに、ドイツ軍空輸航空部隊は、わが空軍により飛行機および乗員に莫大なる損害をうけつつあり。包囲せられたる部隊にたいする助力は、夢と消えさりつつあり。

包囲せられたる部隊は危機に直面しあり。すでに飢餓と病苦と寒気にうちのめされつつあり。

峻烈なるロシアの冬は、いまだはじまりたるのみ。

酷寒、寒風、大暴雪は今後にあり。

貴官の将兵は、防寒の衣服もあたえられざるままに、悲惨きわまる状態にあり。

司令官たる貴官はもちろん、全将校は、この包囲の鉄環を突破脱出することの不可能なるを知るべし。

貴軍の情勢は絶望的にして、このうえの抵抗は無益なり。

以上にかんがみ、無益の流血をさくるため、貴官が以下の降伏条件を受入られんことを勧告する。

〔以下の条件などは、くだいて書くと、つぎのとおり〕

1、包囲された全ドイツ軍は抵抗をやめること。

2、すべての人員、兵器、資材などをソ連軍に引き渡すこと。

抵抗を中止した将校、下士官、兵にはその生命の安全を保障し、戦争終結後には、ドイツその他の希望の国に送還することを保証する。

降伏した部隊の将兵には、軍服、階級章、勲章、個人の持物を保持することをゆるし、上級将校には帯刀を認める。

降伏したすべての将校、下士官、兵には、正規の定量の食糧をただちに支給する。

すべての負傷者、病人、凍傷患者には、医療の処置をとる。

この勧告を拒否する場合には、ソ連軍およびソ連空軍が、包囲されたドイツ軍にたいして、やむなく殲滅作戦を開始するほかないことを警告しておく。

その破滅の責任は貴官が負うべきである。 |

4 パウスル勧告拒否 top

この最後通告には、スターリン最高司令官にかわって砲兵大将ボロノフとドン方面軍司令官ロコソフスキーの署名があった。そしてこれは、かなりの説得力をもっていた。

冬のおそろしさはこれからであることをのべ、ドイツ軍の救援作戦の失敗の記述は、冷酷ではあるが正確であった。

(パウルスも立証するであろう)

食糧や医療の約束、それに古風な文体は、一八六五年のアメリカ南北戦争のとき、北軍のグラント将軍が南軍のリー将軍にあたえた降伏勧告文をまねており“上級将校には帯刀を認める”という軍の礼儀をおもんずる伝統的センスにも、うったえている。

そして、効果を倍増させるために、そのコピーを、飛行機でパウルスの部隊に散布した。

しかし、この条件が納得できるものであっても、パウルスは、まだ手をあげる気持にはならなかった。

いやたぶん、いぜん、頑張っているシュミット参謀長を押さえつけるほど、意志が強くなかったのかもしれない。

この勧告は、拒否された。

そこでボロノフは、この最後通告のおわりの項目を、実行にうつすことにした。

彼は、早く始末をつけたがっていた。

なぜなら、スターリングラードにかかりきっている七個軍を、南方のドイツ軍撃滅作戦に使えば、もっと役にたつからであった。

“鉄環”作戦、つまりドイツ第六軍と配属部隊を分断、殲滅する作戦は、急がなければならないのだ。

この作戦は、慎重に計画された。ソ連軍の高級指揮官たちは、ドイツ軍将兵を、けっしてみくびってはいなかったので、作戦の実施には、ふかい注意をはらったのである。

|

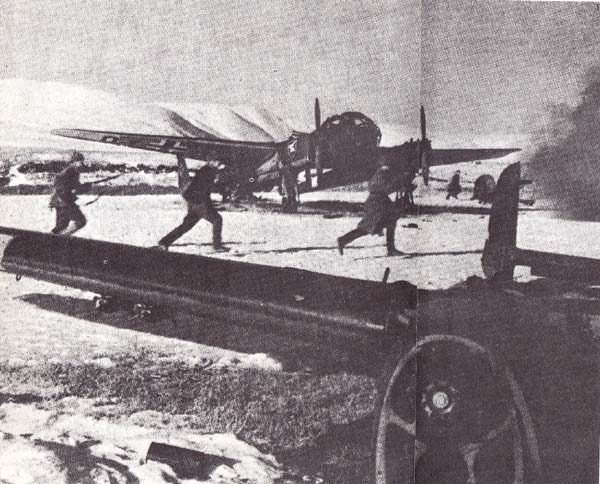

ソ連軍、飛行場を奪回:ドイツ軍の最後はちかい。中央は遺棄されたフォッケルフFw189偵察機

|

6 とどめの一撃 top

十六日の夕刻までに、ドイツ軍の保持していた地域は、約一四〇〇平方キロから半分以下の六五〇平方キロ以下にせばめられた。空輸のためには、グムラクに補助飛行場が一つ残っているだけである。

ドイツ空軍は、一日に三〇〇トンという飢餓すれすれの量さえも、送り込むことができなかった。

(ドイツ空軍は包囲された部隊を維持するのに十分な量、一日六〇〇トンを空輸できるという見込みは全くなかった。

一番うまくいったときでも、一日に二八九トンであった)。

それも、二つの飛行場を使ってのことだから、グムラクだけとなっては、第六軍が生きのびられる望みは、ほとんどなくなってきた。

ボロノフとロコソフスキーは“鉄環”作戦の第二期、つまり最終の段階を実施しようとしていた。

十七日の夕方までに、ドイツ軍は、市の内部防衛線内におしつめられた。

二十一日には、ドイツ軍補給にただ一「つのこされたグムラク飛行場がソ連軍の手におち、“鉄環”作戦の最終段階は、二十二日に開始された。

この主役を演じたのは、歩兵と砲兵だが、とりわけ砲兵は、四四〇〇門の大砲――第二十一、第五十七、第六十四軍の二二キロに渡る戦線では、五・五メートルに一門のわり――を総動員して猛砲撃をくわえた。

どんな軍隊でも、こんなものすどい攻撃の重圧に長く耐えることはできない。

二十五日までに、ソ連ドン方両軍は、スターリングラードの中心部に達した。

“赤い十月”製鉄工場やママエフ墓地では、チスチャーコフの第二十一軍の戦車部隊は、前方にいるのはドイツ軍でなくて、味方の部隊であることを発見した。

チュイコフの第六十二軍の部隊は、とうとうドン方面軍の部隊と手をつないだのである。

いまやパウルスの占有地域は、九〇平方キロだけになった。

しかも彼の部隊は、チュイコフの部隊が何ヵ月もそうであったように、二つに分断されてしまった。

ドイツ軍の破滅は、もはや日をもって数えるばかりになってきた。

一月の二十四日ごろまでのドイツ第六軍の戦いが、ドイツ軍にとって役にたつものであったことは、独ソ両軍の将軍たちや軍事評論家たちが、一致して認めている。

第六軍は、ソ連の数個軍をスターリングラードにクギづけにしたからである。

とくに、エレメンコのロストフに向う攻勢は、第六軍の抵抗にあって兵力の不足をきたし、コーカサスから退却するドイツA軍集団の退路を遮断しようという作戦目的を達成できなかったのである。

とにかく、一月二十四日までに、A軍集団はロストフを通って脱出できることは明らかになったが、同時に、三日まえにグムラク飛行場を失ってしまった第六軍が、このうえソ連軍部隊を拘束しておく力などもっていないことも、明らかになった。

一部のドイツ高級指揮官たちは、命令では禁止されていたけれども、その部隊の降伏を、敵と交渉し始めていた。

これ以上の抵抗は、全く無意味であった。

7 ヒトラー、降伏ゆるさず top

二十四日午後四時四十五分、ドン軍集団司令官マンシュタインは、第六軍からの電報を受取った。

「……市の中はおそるべき状態にある。看護もうけられない約二万人の負傷兵が、廃虚のなかに身を横たえている。

それと同数くらいの、飢え、かつ凍傷にかかった兵や、武器をもたない落後者がいる……

スターリングラード南部の郊外での最後の反攻は、一月二十五日に敢行する……

トラクター工場は、もうしばらくは持ち堪えられるかもしれない……」

マンシュタインは、最後の試みとして、ヒトラーに電話して、第六軍の降伏を認めるように懇請したが、無駄であった。

陸軍総司令部の第六軍への連絡将校、ツィツェビッツ少佐は、二十日にグムラクを出発する最後の飛行機でスターリングラードを離れ、二十三日、ヒトラーと会見したときに、同じように懇願した。

しかしヒトラーは、完全に現実ばなれしていた。

新しい(しかしまだ実戦に使っていない)「パンテル」〔豹=ひょう〕中戦車一個大隊を送って、ドン軍集団とスターリングラードとのあいだにある二〇〇キロ以上に渡るソ連軍地帯に、突破口をあけるのだ、などと言い出すのだった。

ツィツェビッツ少佐は、驚いてしまった。

しかし、彼は、ヒトラーを現実に引き戻すのに努力した。

飢餓、凍傷、補給の途絶、看護するものもない負傷者などについて語ったのも 「スターリングラードにある軍隊に、最後の一弾まで戦うことを命ずることは、もはやできません。戦える身体ではありませんし、最後の一弾はもうないからです」と、あえていった。

ヒトラーは、彼の顔をじっとみていたが、「人間はすぐ立ち直るものなのだ」といった。

そして、パウルスに電報をうった。

「降伏は禁ずる。第六軍は、最後の一兵、最後の一弾にいたるまで、陣地を死守せよ。

第六軍の英雄的忍耐は、新防衛線の設定と西側世界の救済のため、不滅の貢献をなすであろう」

こうして第六軍は、あさましいほどの虚偽とともに、破滅に追い込まれていった。

第六軍は、もはや防衛線の設定などに、不滅どころか、なんの貢献もしていないのである。

西ヨーロッパでドイツに占領されている国々の人民が、一九三九年と一九四〇年に自由と独立を奪ったこの政権を“西方世界の救済者”とみている、と思っているのであろうか。

8 降伏の話しあい top

パウルスは、軍司令部のあったグムラクをソ連軍に突破されたので、市の西郊にあるデパートの地下室に移った。

一月三十日、第六十四軍司令官シュミロフは、このことを知った。

彼は、すかさず第三十八自動車化旅団から戦車と歩兵の一部隊を組織し、これにデパート周辺の地雷を排除する工兵大隊をくわえて派遣した。

この部隊とともに、旅団の情報将校イリチェンコ大尉が同行した。

三十一日午前六時までに、部隊はデパートを包囲し、砲撃を開始した。

数分後に、一人のドイツ軍将校が横のドアから現れて、「こっちにこい」と合図した。

イリチェンコがいくと、その将校は「うちのボスが、おまえのボスに話したいといっている」という。

「俺たちのボスはいそがしい。話は俺がきく」とイリチェンコは、兵を二人つれて地下室へおりていった。

そこで、シュミット参謀長と、パウルスの幕僚のロッスケ少将にあった。

ロッスケは、降伏はソ連軍の方面軍あるいは軍の代表者とだけ協議するという。

イリチェンコは、このことを無電でシュミロフに報告した。

シュミロフはただちに、作戦参謀のルーキン大佐と情報参謀のルイジョフ大佐を派遣した。

到着した二人は、まずロッスケにあい、それからシュミットと話をした。

シュミットは「パウルス軍司令官は昨日から、なにも答えられない状態である」といった。

しかしシュミットもロッスケも、時々は、パウルスの部屋に消えていった。

パウルスはベッドに横たわってタバコをふかしながら、いらいらと寝がえりをうっていた。

パウルスの幕僚たちは、シュトレッカー将軍の指揮下にある北方グループの降伏まで協議することは拒絶し、南方グループにかんしては降伏を受諾した。

しかし、部隊に命令をつたえる手段をもっていない、といった。

結局、命令は、両軍の将校からわたすこととし、第六十四軍参謀のルイジョフ大佐とムトピン大佐が、ドイツ軍の参謀に同行することになった。

彼らが出発してから、ルーキン大佐は、案内されてパウルスにあった。

第六軍司令部は、降伏までに一時間の余裕があたえられ、そのうちに、第六十四軍参謀長ラスキン少将が到着して、パウルスとシュミットとを、ベケトフカにある第六十四軍司令部に案内した。

シュミロフ司令官は、一行の到着を、もどかしげに心をおどらせて待ちうけていた。

そして、この場の空気には全くふさわしくないような、誇らしげな、もったいぶった口調でこう発言した。

「きのう、総統の命令によって、ドイツ最高の階級、元帥の位が、パウルス上級大将にあたえられました」

参謀長というものは、聞かれたら答えればよいのだ、といわんばかりの表情のシュミロフは、パウルスのほうに向って

「それでは大本営にそのとおり報告しよう。パウルス元帥が、私の軍の捕虜になったんですな」

「そのとおり」

このあと公式の尋問が続いたが、それまで不機嫌でうちひしがれたようになっていたパウルス元帥は、しだいに気をとりなおしていった。

ソ連軍が、礼儀正しく待遇することがわかったからであった。

昼食のでるころには、パウルスはここ数週間、かつてなかったほど上機嫌になっていた。

パウルスは、ウォッカをもとめ、幕僚たちのグラスについで、乾杯しようと言い出した。

「我々を打ちまかしたソ連軍と、その指揮官のために」

全員が、たって乾杯した。

シュトレッカー将軍の北方グループも、それから少しばかり、頑張ったにすぎなかった。

ソ連軍第六十二、第六十五、第六十六の三軍の強圧をうけて、一九四三年二月二日に降伏した。

ドイッでは三日間、国をあげて喪に服した。

さすがのヒトラーも自信を失ったようであった。

総統が茫然〔ぼうぜん〕自失している数週間を、ドン軍集団司令官マンシュタインは活用した。

彼は、かつてなかったほど自由に作戦指導ができたのである。

これにより、ドイツ軍は、ドン川北方でソ連軍に大打撃をあたえ、失地を回復した。

しかし、スターリングラードの戦いは、一九四三年二月二日に事実上終了し、この影響は消しさることのできないほど大きなものであった。

10 両軍の損失 top

ソ連軍の大勝利の成果は、ある程度は数字で示すことができる。

枢軸軍の五個軍のほとんど全部が、春までに壊滅した。

それは、第六軍の全部と第四機甲軍の大部分、ルーマニア第三軍七個師団のうち五個師団、第四軍のほとんど全部、それにイタリア第八軍のほとんど全部であった。

約三二個師団と三個旅団が完全に破砕され、ほかに一六個師団が人員の過半数を失い、それ以上の師団が、退却にさいして重装備を失った。

枢軸軍の戦死、戦傷、行方不明などの損害の数字は、正確にはわからないが、一九四二年八月から四三年二月のあいだで、ざっと一五〇万人と考えられる。

一方、兵器の損害は、戦車および突撃砲約三五〇〇両(ドイツの生産量の七ヵ月分)、飛行機三〇〇〇機(少なくとも四ヵ月分の生産量)であった。

そして、八月から二月までに失った各種装備をあわせると、約七五個師団をまかなえるほどの膨大な量であった。

ソ連側の公表した資料には、ソ連軍自体の損失についてのデータは乏しいが、ドイツ軍の損失にくらべて、かなり少ない数字であることは、確かである。

ドイツ軍の数字も、一九四二年五月の夏季攻勢以降は、大きな“包囲による獲物”を示していないし、ソ連軍の負傷者でドイツ軍の手におちたものは少ない。

飢えや寒さによる損害も、ドイツ軍にくらべればとるにたらない。

ただ一つの大きな損耗は、スターリングラードに送り込まれた師団であった。

しかし、これらの師団の損害は、ときには大きなものであったが、負傷者の多くはボルガ川をこえて後送されているし、回復の機会もおおかったはずである。

戦死者については、街に埋められていた死体を改葬のため発掘したときの数字は、ドイツ兵一四万七二〇〇、ソ連兵四万六七〇〇であった。

11 捕虜九万余人の運命 top

ソ連軍の反撃で、包囲圈(市外地区はごく一部にしかすぎない)に閉じ込められた枢軸軍三三万のうち、降伏後わずか九万一〇〇〇人だけが収容所に向った。

これらの兵士も、寒さと飢えで弱りきっており、降伏の直前には、発疹〔はっしん〕チフスが発生し始めていた。

彼らがベケトフカ、クラスノアルメイスク地区の仮捕虜収容所に収容されたあと、チフスが大流行して約五万人が死亡した。 生残った者のうち数千人は、中央アジアの収容所へ行軍する途中で死んだ。

捕虜のドイツ兵は、強制労働に使われ、最後のものは一九五五年になって帰された。

結局、当初の九万一〇〇〇人のうち、五〇〇〇人だけが、生きてドイツの地を踏んだのである。

ところで、ヒトラーは、スターリングラードの敗北をどう思ったのであろうか。彼は降伏の知らせをうけると、茫然として「将軍たちは虐待され、モスクワから反ナチの宣伝放送をすることになろう」と予言した。

彼らは、まさにそのとおりに放送はしたが、虐待されたようにはみえなかった。

少なくとも、戦後に帰された者たちは、ひどく悪い待遇をうけたとはいわなかった。

二〇人あまりの将軍たちが捕虜になったが、これは兵士たちとは違って、大部分が生きて帰った。

パウルスは、反ナチの“自由将校委員会”の活動家になった。

彼は元々、調子のいい男であるから“改宗”したのか、“新しい主人”にうまく調子を合せたのかはわからない。

おそらく後者であろう。

なぜなら戦後になって、彼はドイツのソ連占領地区に居を選んだからである。

12 勝利の主役あらそい top

スターリングラードの戦いについて、ソ連にはさまざまの論議があったが、主として、個人の業績についてであった。

この勝利におおきく貢献したものは“南部の将軍たち”か“モスクワ戦の連中”なのか、というのである。

スターリンの時代には、この種の議論は起らなかった。成功はすべて、彼の天才的頭脳から生れたものとされたからである。

しかし、ひとたびスターリンが舞台から消えてしまうと、異論は、一〇年間押込められていただけに、猛烈な勢いで起った。

フルシチョフは、戦争のはじめから南部にいたので“南部の将軍たち”に向けられていた憎悪は、自分にも向けられていると思った。

スターリングラードの戦いに参加した将軍たちの多くは、モスクワ戦のときに重要な地位をしめていた連中であった。

ジューコフ、ワシレフスキー、エレメンコ、ゴリコフ、バツーチン、ロコソフスキー、ザハロフ(エレメンコの参謀長)、バトフ(第六十五軍)、ジャドフ(第六十六軍)らであり、彼らが、スターリングラードの勝利に支配的役割りを演じたことは事実である。

ジューコフは総司令官であり、方両軍司令官はすべてモスクワ戦の野戦軍司令官であった。

だが、フルシチョフが権力の座にあるあいだは、彼らの役割りは過小評価され、“現地のもの”とくにフルシチョフの重要性が強調された。

ところで、これまでに、全く出てこなかった名前が一つある。ゲオルギー・マレンコフである。

彼は、スターリン政権の閣僚の一人として、かなりのあいだスターリングラードですごしている。

おそらく彼は、スターリンに情報をおくり、作戦の背後での党の機関を動員することでは、フルシチョフ以上に重要な役割りを演じたものと思われる。

だが、彼がそこにいたときのことについては、ほとんど知られていない。

一九五五年の失脚によって、マレンコフは“いなかった人”とされ、名前はほとんど表面に現れず、彼がスターリングラードにいたことも無視されているのである。

|

赤軍旗、ふたたびスターリングラードにひるがえる

|

13 三人の主役 top

しかし、いろいろな議論はあるにせよ“ワナ”を仕掛けて、そのバネをはずす指導的役割りを演じたのがジューコフであることは、明らかである。

彼は、最高司令官代理として、この作戦に関係した最上級指揮官であり、この作戦だけでなくほかの作戦でも、けっして名前だけの司令官ではなかった。

ソ連の第六十二軍は“ワナ”のなかのチーズであった。

チュイコフ司令官の戦いぶり、とくに、この戦場の特異な状況に適応した小部隊戦法(これほど大規模で長期間に渡る“都市の内部”での攻囲戦の例はない)をあみだしたことは、第六十二軍の頑強な抵抗を可能にしたし、また守備から攻勢に転ずるまでの長いあいだ、ドイツ軍の大部隊をひきつけて、危険な状態に押込めたままにしておくことができたのである。

さらにまた、エレメンコの八月二十三日における必死の奇跡的な応急策がなかったならば、第六十二軍が、優勢なドイツ軍につかった効果的な戦法を展開する時間があったかどうかは疑問である。

14 ヒトラーの野望すべて空(カラ)に top

このドイツ軍敗北の軍事的影響――最も大きな点は、兵員数のバランスが崩れたことで、一九四二年十一月にソ連軍は、ドイツ軍とほぼ同数で反撃を開始したが、七ヵ月半後のクルスクの戦闘では、二対一以上の優勢にたった――とは別に、重大な政治的影響があった。

ナチ発祥の地ミュンヘンで、学生の暴動が起った。

これは、ただちに鎮圧されたが、ヒトラーの背後のドイツの組織に、ヒピがはいってきたことを示すものであった。

また中近東地域においてトルコを戦争に引張りこもうとするドイツの希望は、消えさってしまった。

また、中東の石油資源を遮断してイギリス軍の背後をつき、あるいは、イランからソ連にぬける補給線を阻止しようという、むこうみずな望みも、夢と消えてしまった。

だが、きわめて皮肉なことには、ドイツは、このスターリングラードの悲劇の二月から、さらに二年三ヵ月も戦い続けることができたのである。

コーカサスの油田には手をつけることができなかったが、化学技術者たちが、石炭から石油をとることに成功したので、軍隊と経済とをなんとか維持することができた。

燃料の補給を懸念したヒトラーは、ソ連国内での燃料の補給を粉砕するという比較的簡単な任務を急ぐあまり、致命的な兵力の分散をすることになり、そのため、コーカサス油田もボルガ川も、どちらも手にいれることができなかった。

ヒトラーは、いらない心配をしすぎたのである。

結局、すべてが、余計な、無駄なことであった。

top

**************************************** |