|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10

1 恥ずべき病気の証拠

せんさく好きな人なら「アドルフ」という名前が“高貴”な“狼”という二つのドイツ語で組みあわされていることに気がつくだろう。

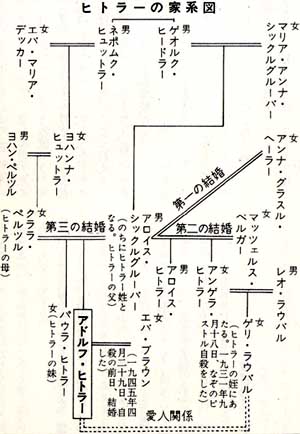

姓の「ヒトラー」は、アドルフの先祖たちが使っていた「ヒードラー」と「ヒュットラー」の変形である。

「ヒードラー」と「ヒュットラー」という言葉には“異教徒の守護者”という意味がある。

アドルフ・ヒトラーが死ぬまでユダヤ人を憎み、いじめつづけたことを考えると、この名前はふさわしいものとはいえないが、確かに“変った”名前である。

だが、アドルフ・ヒトラーが存在したという事実は、残念ながらけっして“変った”ことではなかった。

1 生地はオーストリア top

アドルフ・ヒトラーは、一八八九年〔明治二十二年〕四月二十日、オーストリアのブラウナウという町の小さなホテルで生まれた。

ブラウナウは、オーストリアとババリア〔ドイツ南部、バイエルン州〕をへだてて流れるイン川のほとりにある。

この町から西ヘ一〇○キロほどいくと、ババリアの州都ミュンヘンがある。

ミュンヘンは、一九三八年〔昭和十三年〕九月二十九日、ネービル・チェンバレン英首相が、ヒトラーに恥辱の屈服をした、いわゆる“ミュンヘン会談”が行われた場所である。

また一〇〇キロ東には、上オーストリアの州都リンツがある。

ヒトラーはここの学校にいき、汎ゲルマン主義思想にかぶれ、狂信的な外国人嫌いになった。 |

ヒトラーはオーストリアのプラウナウにあるこの小さなホテルで生まれた

|

2 三人目の妻の子 top

ヒトラーの父親アロイス・ヒトラーは、とりたてて変わった人間ではなかった。税関事務所の書記をつとめる小役人で、中肉中背、キャベツのようにまんまるい頭をしていた。

長い口ヒゲをはやしていたが、当時、陸軍省で有名なダテ男の若い士官ヒンデンブルク〔のちにドイツの大統領になった〕そっくりだった。とくに可もなく不可もない仕事ぶりだったが、家庭の事情は意外に不幸だった。

最初の妻は子ができないうちに死に、二番目の妻も乳のみ子二人を残して若死にした。

そして三番目の妻、つまりヒトラーの母親は、四人の男子を生んだが、このうち三人は幼少時に死んだ。

ヒトラーと妹のパウラ、それに父の二度目の妻の子である男子〔アロイス〕と女子〔アングラ〕だけが生残ったのである。のちになってみると、これは運命の奇しき選択だったということができる。

ヒトラー家は、家族全体がとくに熱心だったという証拠はないが、ローマ・カトリック教徒だった。

そこで、父のアロイスは、アドルフの母親クララ・ペルツルと結婚するために、教会の司教から特別な許可をもらわなければならなかった。

クララは、アロイスのまたいとこにあたり、アロイスのいとこヨハンナ・ヒュットラーの娘で、父親のペルツルの姓を名のっていた。

同一血族として結婚が禁止されていたからである。

二人が結婚したのは一八八五年〔明治十八年〕、アロイスはクララより二三歳も年上だった。

ヒトラーが六歳のとき、アロイスは公務をしりぞいた。

ヒトラーは『わが闘争』のなかで、アロイスが「農場を買いもとめ、自分で耕した」と、ほこらしげに書いている。

アロイスが、実際に買ったのは、寝室が三つある小さな庭つきの家で、リンツから二キロほどはなれた住宅地のレオンディングにあった。

アロイスは一九〇三年に、ここで死んだ。

当時アドルフ・ヒトラーは一四歳で、リンツの実科学校にいっていた。

彼は『わが闘争』の中では、学校時代のことについてあまりくわしくふれていないが、無理もない。

彼は、自分の人間像を天才と高貴さでデッチあげるのに役だたないことは、いっさい世間に知られたくなかったからだ。

事実、ヒトラーは、およそ学校では、パッとしなかった。

図画では人並の才能があったが、あとはたまに歴史と地理で“良”をとるていどであった。

しかし、当時の彼の友人で『若きヒトラー』を書いたアウグスト・クビツェクは「アドルフは、生まれつきの怠け者で、気が変わりやすい人間だったが、母親だけは心から愛していた」といっている。

「彼は母親をほんとうに愛した。誓ってもよい。母親が最後に病気になったとき(一九〇七年にガンで死んだ)彼が、どれほどふかい愛情をそそいだか、私はいろいろなことをおぼえている。

母親のことを一度も口にはしなかったが、深い愛情をいだいている良い息子だった……

彼は、母親の写真を肌身はなさずもっていた」 |

幼い日のヒトラー:このあどけない瞳が20世紀最大の

“邪悪な征服者”という烙印を押されることになった。

(現存するヒトラーの写真で、いちばん幼い時のもの)

|

3 高根の花、シュテファニー top

ヒトラーはまた“シュテファニー”という名の少女を愛していた。

クビツェクがこの少女の名をそうよんでいるのだが、もしクビツェクを信じるなら、ヒトラーはシュテファニーに恋いこがれる、田舎者だったにちがいない。

シュテファニーは、社会的にヒトラーよりも身分がずっと高く、毎日きまって、リンツの遊歩道を母親と一緒に馬車を走らせていた。

彼は友だちと一緒に道端に立って、彼女に色目を使おうとした。

しかし……

「やがてこの二人のレディーは、若い士官たちと一緒に見かけられるようになった。

貧乏で顔色の青ざめたアドルフのような若者は、スマートな軍服姿の若い中尉たちには、到底かなわなかったことはいうまでもない。

怒りにもえたヒトラーは、しまいには士官クラスの人間全体に、激しい敵意を燃やすようになり、軍隊の何もかもが、シャクの種になった。

彼はこの連中のことを“思いあがりのアホウ”とよんでいたものだ。

彼にとって、シュテフアニーが、コルセットや使いふるしの香水をつけたこれらのマヌケどもと交際しているのが、たえられない苦痛だった」

クビツェクによると、

「アドルフはシュテファニーによせる愛の詩を、数えきれないほどたくさん書いている。

紺色のガウンをたなびかせ

白馬にまたがったおとめが

花咲き乱れる緑野をはしる

長髪崩れ黄金の波をうつ

青く澄みわたる春の大空よ

すべてが純粋で光輝く喜び

熱っぽく、うっとりして上気したアドルフの顔を、私は、いまでもおぼえているし、こうした詩を口ずさんでいた彼の声も忘れられない。

アドルフの頭はシュテファニーのことで一杯だったので、言うこと、なすこと、将来について考えることのすべてが、彼女を中心にして動いた。

アドルフが実家から疎遠になるにつれて、シュテファニーの影響は、ますます大きくなった。

それなのに、アドルフは彼女に、一言も口をきいたことはなかったのだ」

4 画家志望 top

ヒトラーが家からはなれていった原因は、父が息子を役人にしようとしていたのに、息子は画家になろうと決心していたからだった。

ヒトラーにとって画家は、働きたくないための口実だった。

少しは絵の才能があったが、自分では、とてつもない才能があると信じこむようになっていた。 |

アドルフ・ヒトラーの両親:

【上】父親のアロイス・ヒトラー、税関事務所の役人だった【下】母親のクララ・ペルツル、

アロイスの三度目の妻であった

|

ヒトラーは『わが闘争』のなかで、父に自分のやりたいことを話したとき、父が「芸術家だと!? わしの目の黒いうちは、絶対にゆるさん!」と答えた、と書いている。

ヒトラーが画いた生気のない水彩画をみると、なるほど父が憤然として反対したのも無理はないと思う。

家から疎遠になっていたのが、別居するようになったのは、父のアロイスが死んでからだった。

といっても、何年も別居していたわけではない。

ヒトラーは大変に頭が悪く、それに怠け者だったため、卒業試験をパスできなかった。

そこで母親のクララが、死ぬまでそばにおいて、この息子をかわいがったのである。

ヒトラーはウィーンの美術専門学校に入ろうとしたが、入学試験に落第した。

「絵のテスト結果は不十分」一九○七年〔明治四十年〕度の入試成績表には、こう、そっけなく書かれている。

一年後にもう一度受験したが、またも失敗した。

彼は憤慨し、「不公平だ」とわめいて、副校長に強引に面会をもとめた。

そこで、短時間面会を許されたが、彼の絵は、建築のほうにむいているので、建築学校をうけてみたらどうかと助言されただけであった。 |

小学校時代のヒトラー:最後列中央で腕組みをしている。

自信たっぷりなポーズをしているが、成績はあまリパッとしなかった

|

しかし、ヒトラーには卒業証明書がなかったので、建築学校は入学を認めなかった。

このようにして、ヒトラーはかならず“オーストリアのミケランジェロ”になるという夢も希望もすべて失い、世間からおきざりにされた。

ミケランジェロのような高遠な偉業を成し遂げるかわりに、彼は学校の“制度”に恨みをもつようになった。

後年、彼が世間にたいして数多くの恨みを抱くようになったのは、これが原因だといわれている。

5 ウィーンで労働者 top

母クララのあまい愛情は、ヒトラーの欲求不満のキズを麻薬のようにいやしてくれた。

だが、その母が死んで、彼がウィーンへ出発したころには、自分にたいする憐れみが、裏返しとなって、いまや自分が他国を征服する英雄のように思えるのだった。

「洋服やシャツ類を旅行カバンにつめ、不屈の決意を胸に秘めて、私はウィーンに旅だった。

五〇年ほどまえに父がやったように、私も運命をだしぬきたいと思った。

私は“ひとかどの人物”になろうと決心したが、役人にだけは絶対なるまいと思った」〔『わが闘争』〕

確かに、ヒトラーは、一種の――あばれもののような――征服者となり、何百万ドイツ人にとっての英雄になった。

だが、さしあたって当分のあいだは、ボロをきた栄養不良の日雇労働者にすぎず、もちまえの機転で生きながらえなければならなかった。

ウィーン時代のヒトラーを知る日雇労働者、ラインホルト・ハニッシュは、当時のヒトラーをつぎのように描いている。

「ひざの下までとどく古めかしい黒いオーバーコート(ノイマンというユダヤ人からもらったもの)をきて、油じみた黒の山高帽子の下からはみでた長い髪の毛は、カラーの下までたれさがっていた。

やせこけた顔は黒いヒゲでおおわれていた」

ヒトラーは『わが闘争』のなかでこの頃のことを「ウィーンにおける修業と苦難の時代」と題した章でのべているが、その修業なるものが、他人のアイデアを焼きなおしたものばかりだったことや、苦難の原因が、自分の怠惰のせいだったことなどについては、一言もふれていない。

ユダヤ人のノイマン、ハニッシュ、ジークフリート・ロフナーとよばれる男、その他シュテファンとダニエルという偽名を使う二人の男――これらの者たちは、当時のヒトラーが、自分たちと同じようなことをしていたと口をそろえていっている。

この連中は、手荷物運びをやったり、絨毯〔じゅうたん〕のホコリ払い、タクシーの呼び屋、皿洗い、ゴミタメの掃除などをやっていたのである。

ノイマンとハニッシュは、一時はヒトラーのかいた絵のセールスマンとなって一緒に商店におしかけ、店主に、ポスターなどをその場でヒトラーにかかせてくれるよう頼んだり、あるいは絵の額ぶち屋の主人に、ヒトラーの画いた甘ったるい水彩画をウインドーに飾るよう、頼みこんだりした。

こうすれば、ときにはこんな絵でも売れることがあった。

(もっともハニッシュは、絵の代金を猫ババして、ヒトラーから告訴され、一週間、牢屋にぶちこまれたことがある)

6 あたりかまわず熱弁 top

ヒトラーのウィーンでの“修行と苦難”はずっとこんなものだった。

きちんと働くことが大嫌いだった。

むしろわずかなお金を稼いで、それをカフェー〔喫茶店〕でケチくさく使って、新聞を読み、お客をつかまえては政治問題で熱弁をふるうのが好きだった。

みんな、ヒトラーの演説にはうんざりした。

社会“制度”の不公平さと非能率さについて、とうとうとまくしたてるかと思えば、乱読からえたナマかじりの知識をべらべらしゃべりまくり、また名声をえようと、気違いじみた発想を誇示するのであった。

また大抵の噪鬱〔そううつ〕病者がそうだが、ヒトラーもむっつり黙りこんでいるか、浮き浮きしているかのどちらかだった。

ユダヤ人やハプスブルク家〔注〕、カトリック、あるいは社会民主主義者を、口を極めて罵〔ののし〕るかと思えば、自分のカラのなかに閉じこもり、だれとも口をきかないで、人々を困らせた。

〔注=近世ヨーロッパでもっとも古い王家で、オーストリアに君臨した。しばしばドイツ皇帝にえらばれ、一四三八〜一八〇六年神聖ローマ帝国皇帝、一九一八年までオーストリア・ハンガリー皇帝、また一五一六〜一七〇〇年イスパニア王がでている〕

ヒトラーはリンツをはなれるまえに、すでに“詐欺師”だったと告白している。

ハニッシュに話したところによると、ヒトラーは油絵の“名画”を偽造し、これをテンピにかけてあぶった。

すると絵は黄色くなり、一見、昔のものと同じになったという。

またヒトラーは、安っぽい演説を何度もやっているうちに、言葉で人をだますことをおぼえた。

いいかげんなきまり文句でも、偏執病者のように熱心にしやべると、その言葉は、まるでゲルマン民族の救済者の吹きならすトランペットの音のように、ひびいたのである。

“ウィーンにおける修業と苦難の時代”は、全部で四年間だった。

ヒトラーは、一九一三年〔大正二年〕にミュンヘンに旅だった。

そこで、もっとましな暮らしをしようと考えていたのだが、ここで、きわめて重大な出来事がもちあがった。

ヒトラーがウィーン滞在中に、寝泊まりしていたところは、下宿、木賃宿、穴ぐら、公会堂、公園、カフェー、教会など無数にあって、そのあとをたどることはほとんどできない。

だが、その一つ、メルデマン通り二十七番地の家に、未来のゲルマン民族救済者ヒトラーが、つかれた頭をやすめていたことは確かである。

ここはウィーン市第二十区(北東部)、ドナウ〔ダニューブ〕川のほとりだった。

木賃宿と同じだったが、俗に“男たちの宿”〔独身者合宿所〕として有名だった。

7 売春婦めぐって大げんか top

シュテファンとダニエルという偽名の連中も、ここにヒトラーと一緒に泊まっていた。

後年、彼らはイギリスの性病学者T・アンウィル・デービス博士に、当時のことを証言したが、この証言がもとになって、ある事実が明るみにでたのである。

シュテファンもダニエルも、一九一〇年四月のある晩におこった大喧嘩のことをおぼえている。

この喧嘩は、一人の少女、ハンナーという名のユダヤ人売春婦をめぐっておこった。

その原因は、二人が金をはらったのに、ヒトラーがこの女を一人じめしようとしたためだった。

シュテファンとダニエルは、すでにヒトラーにたいして、生活の面でできるかぎり親切にし、貸しをつくっていたので、ヒトラーの態度に怒ったのは当然だった。

このため二人は、ヒトラーを容赦なくやっつけた。

思うぞんぶんなぐりつけ、宿から連れ出して、頭といわずアバラといわず、叩きのめしたあげく、街中へほうりだしてしまった。

ヒトラーは、いまにひどい目にあうぞと、のろいの言葉をわめきちらしたが、二人は、ヒトラーが使っていたインクやペン、絵具、絵筆などをなげつけた。

その夜二人のまえにヒトラーは現われなかった。

一時間ほどたって、二人はまた外にでた。

ハンナーをみつけだして、彼女の縄張りからつれてくるためだった。

ハンナーは客との商売を、たいていの場合、ウィーン北西駅ちかくの路地の戸口でやっていた。

アッというまにすむ、せつない商売だったが、ときには一時間に四人の客をとることもあった。

二四五〇ヘラー〔一九二五年まで通用したオーストリアの青銅貨〕で、一九一〇年当時の貨幣価値で、約三ペンスだった)

ハンナーは、二人が泊まっていた不潔な固いベッドつきの宿が、比較的居心地のよいところと思っていたようだし、なじみ客のシュテファンとダニエルにも、どちらかといえば、気を許していた。

彼女は一、二時間ここにいることがよくあって(女人禁制の規則を見はっているただ一人の門番に、彼女は何本かのタバコをやって買収した)、そのあと再び駅のそばのショバにもどるのだった。

この晩、二人はハンナーの身体にあった小さな発疹〔はっしん〕がなくなっているのに気がついた。

彼女はお世辞にも清潔とはいえなかったが、ニキビとかノミにさされたアトかはともかく、こうした吹きでモノが消えてしまうと、前と同じ女とはみえなかった。

一〇代も後半のこの二人のヤクザな若者にしては、純情すぎるといえるかもしれない。

相手の身体の異状をノミのアトなどと、むじゃきに考えるのは、でたらめもいいところだろう。

しかし、二人は性病について聞きかじってはいたが、その知識はあいまいなもので、この病気の症状などまるっきり知らなかった。

たとえ知っていたとしても、二人はおよそそんなことを気にはしない暮らしをしていた。

彼らは、まえにハンナーと接したときに梅毒をうつされ、梅毒菌がすでに体内に潜伏していることを、もしこの晩、気がついていたならば、ヒトラーもまた梅毒におかされたと知って、ほくそえんだにちがいない。

しかも、ちょうどその女のことで、二人はヒトラーをなぐっていたわけだ。

しかし、そんなことはツユしらず、二人は交代でハンナーを抱き、満足した。

二人でかきあつめた金、一〇〇ヘラーほどをわたして、彼女を帰してやった。

一、二週間ほどたって、ヒトラーは、再びこの木賃宿に戻ってきた。

シュテファンとダニエルはべつだん反対はしなかった。

彼らは、ヒトラーを叩きのめしたおかげで腹立もおさまり、これ以上敵意を燃やすことはなかった。

8 身体に発疹 top

しかし二人は、ヒトラーが服をぬいで炉ばたでシラミ退治をはじめようとしたとき、ヒトラーの身体に自分たちと同じようなピンク色の発疹があるのに気がついた。

それでも彼らは、この発疹がハンナーと関係があることに気がつかなかった。

それどころか、これが病気だというような気には全くならなかった。

二人は一〇〇パーセント健康な状態でいられるような生活はしていなかった。

しかし、しばらくたってこの吹きでもの以外に、いろいろな不快な兆候がでてくると、賢明にも医者のところへかけつけた。そして梅毒にかかっているというショッキングな診断をうけると、ヒトラーに同じ発疹があったことを思いだし、意地悪い喜びを感じた。

ヒトラーも、おそらく同じような不愉快な思いをしているにちがいなかった。

二人は、できるかぎりの治療をうけた。当時の治療は、主に水銀をもとにしてつくった軟膏をぬるだけであった。

そして二人は、ヒトラーが医者の助けをもとめる気持になったかな、と思ったりした。

どの点からみても、ヒトラーがそ失かったことは、確かなようだ。

少なくとも、治療上いちばん大事な、初期の段階で、医者にかかろうとしなかったことほ間違いない。

なぜ、認めようとしなかったのかはともかく、そろそろ、これを認めるときが来たように思われる。

ヒトラーがこの病気にかかっていたことは、いまや、確実になったのである。

同時に、この病気をなおせる時期に、適正な治療をうけなかったことも確かだと思う。

一九一〇年〔明治四十三年〕四月十九日、ウィースバーデン〔ライン川ぞいにあるドイツの都市〕で開かれた内科医学会で、パウル・エ−ルリヒ博士の発明したサルバルサン606が発表された。

これは、一九四三年、ペニシリンが出現するまで、梅毒の代表的な治療薬であった。

「606」は一九一二年までは大量生産されず、一般には入手できなかった。

また、たとえヒトラーが病気にかかった初期の段階で治療をうけたとしても、この新しい奇跡の薬を買う金銭的余裕があったかどうかは、はなはだ疑わしい。

11 治療に専念したが top

確かにヒトラーは、権力の座についたあと、あらゆる種類の治療をこころみた。これは、シュピートホフのような有名な性病学者たちがいっていることだから、間違いはない。

スピロヘータ・パリーダは、ヒトラーの身体組織をじわじわとしめつけていき、これにおかされた部分は全く治療できなかった。細胞がひどくおかされ、破壊されて、復元されなかったのである。

ヒトラーの、政治家として、また軍人としての一生を追うにあたって、“説”よりもむしろ“証拠”を心にとどめながら、彼の勝利にむかう上向きのカーブから、一九四五年四月三十日、首相官邸地下線での恥ずべき最期までをみるほうが、理にかなっていると思う。

一九四五年四月三十日、それは、いまわしい第三帝国が、創設者の約束した一〇〇〇年どころか、わずかて二年と四ヵ月で、創設者同様、不名誉の中に没したときであった。

top

**************************************** |