|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10

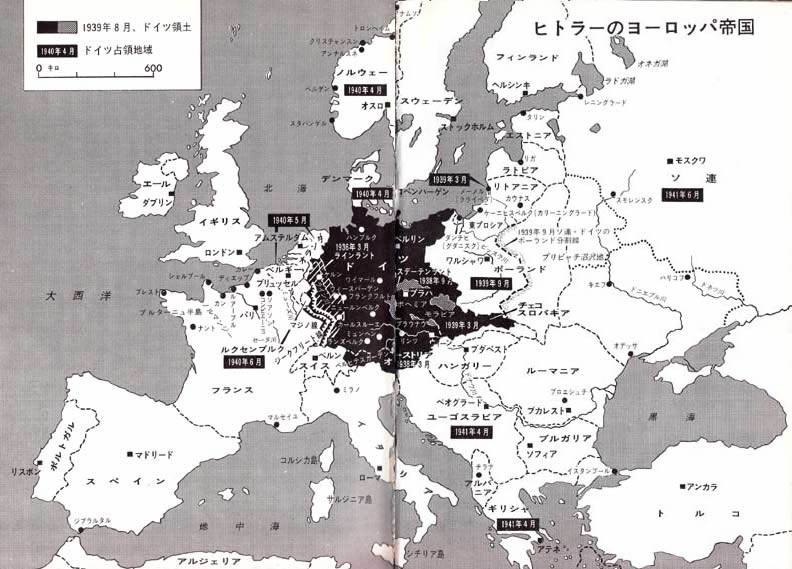

4 将軍連中を軽蔑する独裁者

ヒトラーは、ポーランド制圧のために武力侵略をして大戦の勃発をはやめたのであるが、「ポーランド進駐は戦争をひきおこすことにはならなかったし、実際、連合国〔イギリス・フランス〕が宣戦布告をするまでは、戦争状態はなかったのだ」と自己主張していた。

つまり、庭先でやる子供のケンカと同じで「俺が先に手をだしたんじやない。あいつが先にやったんだ」というワケである。

1 ポーランド侵入の名分 top

また、ヒトラー流に考えれば、ポーランド侵入は、ダンチヒ自由市にたいする論理的かつ正当な領土要求を実行したにすぎなかった。

これまでヒトラーが併合してきたオーストリア、ズデーテンラント、ボヘミア、メーメルの場合も全く同じであった。

ヒトラーは「これらの地域は、もともとドイツ領土であり、第一次大戦後に強引に分割され、ドイツからもぎとられたところなのだ」ということを、繰返し主張していた。

また、ヒトラーは、ドイツ国民をベルサイユ条約のクビキから“解放”するにあたって“一滴の血”も流さなかったという事実を、ドイツ国民に宣伝することができた。

もしポーランドが、すすんでドイツの言い分を受入れていたならば、あるいは戦火をまじえる必要はなかったかもしれない。

しかし、ポーランドは文字どおり、またたくまに征服されてしまったのである。

一九三九年九月一日未明、ドイツ軍は猛爆撃を敢行し、アッというまに制空権をにぎった。

何波にもおよぶ爆撃機の編隊がポーランドの飛行場に襲いかかり、地上のポーランド機を爆撃した。

上空に舞いあがったポーランド機は、ドイツ軍爆撃機の護衛戦闘機に撃墜された。

ドイツ軍戦闘機は、屋根スレスレにまで降下して、爆撃をまぬがれた飛行機や人間を機銃掃射した。

ドイツ軍がさらに空襲をつづけたため、ポーランド軍は、この空からの脅威に全く無防備となり、橋梁、軍集結地、生産センター、軍事施設、機動部隊などは、まるハダカ同然になってしまった。

ポーランド防衛軍は約二〇〇万の兵力をもっていたが、ドイツ軍の空襲によってあらゆる通信系統が大混乱におちいった。

このため、効果的な軍の動員が、全く不可能になったのである。

|

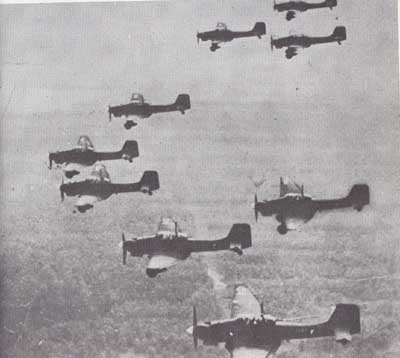

電撃戦の先鋒ドイツ空軍:

① ポーランド上空を制したメッサーシュミット

Me109戦闘機(単発)とMe110戦・闘爆撃機

② 目標上空にさしかかった「スツーカ」急降下爆撃機編隊

|

|

ポーランド進撃の途中、一息いれるドイツ機甲部隊の兵士たち

|

2 奇襲はヒトラーの戦法 top

しかし、このポーランド奇襲は、どこからみても、世界を驚かせるものではなかった。

とくにポーランド国民はだれ一人として、意外だとは思わなかった。

なぜなら、これがヒトラー一流のやり口なのだと、だれもが考えていたからである。

(ソ連はドイツと不可侵条約をむすんでいたが、二年とたたぬうちに、ドイツ軍の攻撃をうけた。

それはポーランドヘの侵略と同じように、航空攻撃を皮切りに開始された。

ソ連もポーランドと同じく、戦争の準備ができていなかった)

しかし、ポーランド軍は一九一四年〔第一次大戦開始のとき〕当時と全く同じに、伝統的な手間のかかる方法で軍の集結をはかった。

ポーランド軍最高司令官スミグリ・リッツ元帥(右)は、ヒトラーが一九三七年に、ゲーリング〔ドイツ空軍の最高責任者〕をつうじて「ドイツはポーランドに領土的野心はない」と保証していたので、心理的に戦意を喪失していたようであった。

またジッツ元帥は、ドイツの攻勢がさしせまっているとわかったとき、この攻撃は一九一四年当時とそう違わない戦法であろう、と考えていた。 |

ポーランド軍最高司令官

スミグリーリッツ元帥

|

3 新戦法をあみだす“カン” top

実際、ヒトラーが時代遅れの戦法をどれほど軽蔑していたかは、よほど気をつけてみないとわからないのだが、ヒトラーは明らかに時代遅れの戦法を脱却し、自分自身の新しい戦術を考案していた。

しかし、彼が新戦法を考えているとは、当時だれも知らなかったし、また、それが、信じられないほど奇抜なものであったことも確かである。

イギリスやフランスの軍事理論家たちも、騎士道とか、その他時代遅れのやり方にまだ固執していた。

それで、戦争が始ったとき、ヒトラーの残酷ではあるが、完全に論理的な計画とその実行をまのあたりにみて、びっくり仰天したのであった。

ヒトラーのこうした手腕は、ヒトラーの“カン”がさえているからだと、開戦後驚嘆の念をひきおこした。

そして敵の軍隊の動きを察知できる、なにか超自然的な力をもっているのではないか、とさえ考えられたし、また、一方では、大戦の初期の段階では、ヒトラーの最強の敵であるフランスが全く無気力であり、ドイツに対抗する能力がなかったのではないか、とも考えられた。

ヒトラーは、超自然的な力などもっていなかったし、魔法使いと同盟をむすんでいたわけでもなかった。

彼の“カン”とは、ベルサイユ条約によって、不本意ながらも屈服させられたドイツ国民と自己との一体化をもたらした、あの心理的洞察力にほかならなかったのである。

4 他人の性格を見ぬく力 top

このヒトラーの“カン”は、一般的には人間の本性をしっかり見極めたうえで、とくに敵の性格について十分認識するという方法からつちかわれてきた。

(とくに、この認識が絶対間違いのないものであったというわけではない。ヒトラーが、アメリカ人の性格をよく知らなかったことは明らかであるし、また、ときどき失敗をしでかしていることからみて、ヒトラーが超自然的な能力をもっていなかったことがわかる) |

元伍長、国防軍最高司令官となる:ヒトラーとドイツ陸軍首脳陣。

プロンベルク将軍とフリッチュ将軍の顔がみえるが、

いずれもヒトラーの怒リにふれ、失脚させられた

|

ヒトラーは、この点について『わが闘争』のなかで、率直にこうのべている。

「あからさまな嘘も、繰返し繰返しいっているうちに、正真正銘の真実にかわってしまう」

従って、ヒトラーは、一九三九年当時、フランスからの脅威を全く感じていなかったのである。

〔ヒトラーは、フランス、オランダ、ベルギー、イギリスなどの西欧諸国にたいしては、侵略の意思がないのだと思いこませようと巧妙に計略をねり、ポーランドに引続き、ノルウェー、デンマークに侵入し、世界の耳目を北方戦線にひきつけた。

一九三九年後半から四〇年五月まで、ドイツ軍と英仏連合軍のあいだで睨み合いが続いた。

これをドイツでは「すわりこみ戦争(ジッツ・クリーク)とよび、また連合国側では「まやかしの戦争」あるいは「奇妙な戦争」とよんだ〕

5 守りに専念するフランス top

ヒトラーは、第一次大戦後、フランスは領土の防衛と安全とを求めるようになるだろう、と正確に推測していた。

第一次大戦後、フランス軍の総司令官になったペタン〔アンリ・フィリップ・ペタン元帥。第一次大戦のときベルダンの防衛戦で勇名をとどろかせ、国家的英雄となった〕とウェイガン〔マキシム・ウェイガン大将。一九三〇年参謀総長。マジノ線構築を指導した〕は、この点を明確にしていた。

フランス国民は、一九一七年に、ニベール将軍が立案した血戦で、フランスの青年たちがムダ死にさせられたことをおぼえており、こういう考えの軍指導者には我慢できなかった。またフランスは、領土を拡大しようという野心もさらさらなかった。

フランス国民は、第一次大戦のひどい傷あとをいやしながら、何億万フランかのお金で、自分のまわりに垣根をめぐらして暮らしたい、と考えていたのである。

フランス第三共和制は、崩壊の危機にみまわれていたし、フランス国民の威信は、第一次大戦の“むなしい勝利”によってコナゴナにくだかれてしまっていた。

フランスは祖国をまもるための巨大な軍事力を育成し、また強力な要塞をきずいていたが、これだけが国民の気持を満足させるものであった。

ヒトラーが、フランスは安全を求めるようになると予言したことは、すべての点で正しかった。

フランス人の安全を求める思想は、明白なものであったから、ヒトラーお得意の“心理的洞察力”を駆使する必要は、ほとんどなかったのかもしれない。 |

仏アンリ・フィリップ・ペタン元帥

|

6 マジノ線は“フランスの墓石” top

一九三〇年、フランスでは、ときの陸軍大臣アンドレ・マジノの名をとった難攻不落の要塞の構築がはじめられた。

このマジノ要塞線は、一見したところ難攻不落のように思われるが、かならずしもそうとはいえなかった。

(ベルギーとの国境付近が無防備のまま放置されたが、この地域は、太古の昔からフランス攻撃のさいには、軍事的にみて理想的な地形であった)

ともかく、この“難攻不落”の要塞は、気やすめの幻想にすぎなかった。

そのうえ、フランスの“安全”がおびやかされるもう一つの原因があった。

それは、フランス軍将兵の士気の問題である。

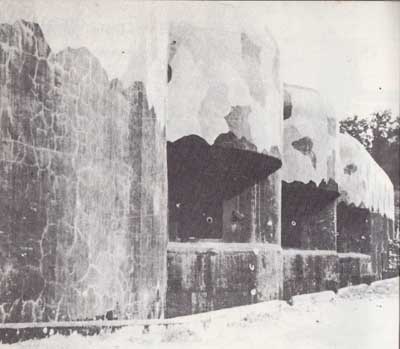

マジノ要塞線は、地中深く構築され、貯蔵品や弾薬を十分に備え、敵に包囲攻撃されてもゆうゆうと抵抗できるようになっていた。

マジノ線の強力な砲門は、ドイツにむけられ、要塞は砲弾にびくともせぬ鉄やコンクリートで補強されていた。

英陸軍のフーラー少将は、この要塞を「フランスの墓石」と名づけた。建設費は四〇〇〇万ポンド。“睡眠薬”にしては巨額なカネだが、それだけのことはあった。

しかし、フランス人は、戦うのをいやがった。膨大な兵力――マジノ要塞線だけで、少なくとも二六個師団いた――の内部では、階級の上下をとわず、反逆や裏切りでバラバラになり、統制がとれなかった。 |

フランスの゛安全思想4のバックボーン「マジノ要塞線」:マジノ線の生みの親、アンドレ・マジノ陸軍大臣 |

“マジノ線のなかに座りこみ、パリ娘の写真を切りぬき、壕の壁にはりつけ、家に帰ろうと叫ぶ”以外に(フーラーがいっているように)なにもすすんでしようとはしなかったのである。

一九三五年、マジノ線が完成したころ、ヒトラーは総統・首相・大統領としての完全な権力をもち、ドイツ国民の絶対的専制君主であり“笛ふき”〔パイド・バイパー〕になっていた。

この憎むべき男は、チフス菌の保菌者のように、党の中に“ウヌボレ”という病原菌をバラまき、ゲッペルス〔一九三三年七月、宣伝相となり、ヒトラーの片腕となった〕のような巧妙な宣伝家と、ニュールンベルク大集会〔ニュールンベルクに各地区の党代表をあつめて定期的にひらかれた〕のような巨大な集会を利用して、この病気をドイツ全上にひろめることに成功した。

これには「支配民族」の神話の虜〔とりこ〕になっている国民感情にも大いに助けられた。

このような方法で、ヒトラーは強力な信念の剣〔つるぎ〕を研〔と〕ぎあげた。

ヒトラーは、この「支配民族」という神話を何度も繰返し、手をかえ品をかえ笛をふいたが、これに幻惑されたドイツ国民は、勝利の恍惚感に酔いしれて踊りだした。

7 マジノ線で枕を高く top

フランスは、マジノ線の堅固さ以外になにも信頼をおくものがなかった。

ヒトラーが、一九三八年、ベルヒテスガーデン〔ドイツの南東部ババリア州にある町。ヒトラーの山荘があった〕で、イギリスのジャーナリスト、G・ウェード・プライスにこう語っているのも、べつだんふしぎではない。

「私は、マジノ線を研究し、多くのものを学んだ」

ヒトラーが学びとった多くのものは、ほんのわずかな調査からえたものだった。

マジノ線はドイツとの国境にあり、ベルギーとの国境ちかくで終っていた。

マジノ線については、これ以上、調査する必要もなかった。

大ぜいのフランス軍の兵士たちが、このなかに身をまもり、閉じこもっていた。

「砦に閉じこもっているほうが負けるのは、戦争の原理である」

これはナポレオンの言葉だが、ナポレオンの時代と同じように、一九四〇年でも真理であった。 |

難攻不落:マジノ要塞の一部

フランス軍首脳:左からプリアン仏首相、

一人おいてロイド・ジョージ英首相、仏ウェイガン元帥、仏フォッシュ元帥

|

ほんのひとにぎりのフランスの軍人だけが、マジノ要塞の影から首をだして警告を発した。

一人はシャルル・ドゴール大佐〔当時、戦車隊長。のちに大統領になる〕で、もう一人はギョーマ将軍だった。

「強力な要塞さえあれば、フランスが他国から侵略される心配はないとか、あるいは、要塞があるから侵略にたいして心の準備をする必要がないとか、という考え方が国民のあいだにひろがっているのは危険な兆候である」

しかし、このような警告にたいしてフランス国民は、だれ一人耳をかそうとせず“マジノ”という睡眠薬を一服のんだだけで眠りこけていた。

フランス国民の道徳は腐敗し、肉体はたるみ、頭の中もイカレてしまっていたのである。

二〇〇〇年前に、ギリシャの歴史家ポリビウスがいったように、戦意をもえたたせるのは将軍の任務である。

これは“戦争に勝つための最大の要因”ともいえよう。

また敵に攻撃をうけても、これを自軍に有利なようにかえてしまうのも、将軍の任務なのである。

第一の点についていえば、ヒトラーはドイツ国民の士気を大いに高揚し、大量の兵員や兵器をもつにひとしい効果をあげていた。

また、第二の点については、ヒトラーは、反共理論をフランス国民のあいだに浸透させようと策略をねっていた。

フランス国民は共産主義にかぶれていたが、この謀略によって、フランスの戦意は壊滅状態になっていった。

ヒトラーは、一九三九年九月三日までに、敵国のあいだに“理想的”な状況をつくりあげていた。

しかし、ポーランド侵略の結果、必然的に英仏両国が宣戦を布告したため、ヒトラーは“将軍”としての鼎〔かなえ〕の軽重を問われることになった。

|

8 権限の委譲きらうヒトラー top

ヒトラーは性格的にいって、他人に権限を委譲することのできない性分であった。

独裁者であれば、当り前のことかもしれないが、なんでも自分自身で決定したがったし、またその責任をとった。

もしヒトラーが、大戦略の立案から軍服のボタンのデザインにいたるまで、目をとおすことができるならば、それこそ神様のような将軍になっていたであろう。

しかし、ヒトラーが何から何までやろうとしても、軍首脳部の将軍たちがひしめいていた。

将軍たちは、神のような大志をもたぬ常識的な人間にすぎなかった。

それでも、組織的な仕事をきらい、権限委譲をいやがる総統〔ヒトラー〕よりも、まだ有能な行政官だった。

普通の軍事常識からいえば、いろいろの分野での戦略的配慮をもとに、それぞれの専門家である指揮官を任命し、彼らと相談したり、意見をきいて、調整するのが当り前であった。

そして、そのうえで作戦の全計画がねりあげられ、指揮官たちは各段階でその実行に着手するのである。

だが、ヒトラーのやり方はちがっていた。

権限の委譲をきらったのは、他人を信用しなかったからである。

誇大妄想狂の例にもれず、ライバルをこわがり、権力が自分の手から他人の手にうつるのを極度におそれた。

かつてヒトラーは「ミュンヘン一揆」のかどで、ランズベルク城に入獄中、取巻き連中が、禁止されていたナチ党の再建をズルがしこくも計画しているのを、そ知らぬ顔をしてながめていたが、彼は刑に服していて指導できなかったからである。

しかし、いったん釈放され、党再建の仕事に着手すると、ヒトラーはアッというまに指導権をにぎった。

一九三〇年代の前半には、自分自身で布告をだし、絶対的な政治権力を掌握した。

彼は、さらにハッキリとこういっている。

「このときから、私は、自分一人で、ただちに全ドイツ軍の指揮をとることにした」

といっても、ヒトラーは、軍組織の末端にいたるまで、指揮権を蜘蛛の巣のように張りめぐらすことは不可能だとさとったので、あらたに国防軍最高司令部〔OKW〕を設立し、軍の威厳をたもとうとするゼスチュアをしめした。

だが、この最高司令部も、彼のお気にいりのゴマスリ連中が支配していたので、十分な影響力をもつ協議・諮問機関とはいえなかった。

大計画のこまごまとした点をチェックするコンピューターのような役割りにしかすぎなかった。

国防軍最高司令部は、ヒトラーに、実行できることと、できないことを報告した。

この意味では諮問機関だったといえるかもしれない。

しかし、この最高司令官は、諮問をうけるまえにすでに、すべての計画を心のなかできめてしまっているのが常だった。

ヒトラーの決定が最高司令部の勧告と一致したときだけ、最高司令部は通常の機能をはたしたようにみえた。

しかし勧告が統一されず、意見がバラバラにわかれて“会議”にもちこまれたときは、ヒトラーはどのような修正案も、まっこうから拒否した。

こうなると、ヒトラーはアホウのような取巻き連中のなかで、各段に意志が強く、またすばらしく知性が発達しているかのようにみえた。 |

陶酔のあと:演説を終え、興奮さめやらぬ面持で会場を出るヒトラー

軍靴の音がだんだん近づく!:ラインランドに進駐したドイツ軍兵士

|

ヒトラーが一九二三年十一月九日の決起の舞台から急速にのしあがってきたことについて、好意的な態度をとる人は、勇気は慎重なものであるかぎり美徳である、というかもしれない。

さてヒトラーは、ドイツの将軍たちを軽蔑したが、これには大きな理由がある。その一つとして考えなければならないのは、ヒトラーが青年時代に士官クラスの軍人に対してもっていた憎悪感である。

これらの将校は、コルセットをつけ、香水の匂いをプンプンさせた社交人で、ヒトラーにいわせれば、彼から、シュテファニーの愛情を奪いとった連中であった。〔第1章「恥ずべき病気の証拠」参照〕

また第一次大戦のとき、ドイツ軍統帥部が、潜水艦による攻撃を無制限にやったため、アメリカの戦争介入をはやめたということは明らかであった。

さらにドイツは、ポーランド王国の設立を要求したり、レーニンやその亡命仲間を、一九一七年ジュネーブからロシアにかえしてしまったために、ロシアとの和平の希望をぶちこわしてしまったし、また一九一八年、ベルダンでヘタン将軍と戦ったとき、作戦指導をあやまって、戦争を長びかせてしまった。

これらのことは、アラさがしをされてもしかたのない政治的、軍事的戦略の誤りであった。

ヒトラーは、このような失敗を軽蔑していたが、彼が軽蔑したのにはもっと根ぶかい原因があった。

それは“ハプスブルク家の無能、ユダヤ人の狡猾さ、高い身分の人たちにみられるエコヒイキ病”にまよわされた、軍上層部の反動精神であった。

こうしたヒトラーの軍上層部にたいする軽蔑感が、誇大妄想狂的な言辞以上に、心底深くに潜んでいたかどうかは、さしあたりふれないでおこう。

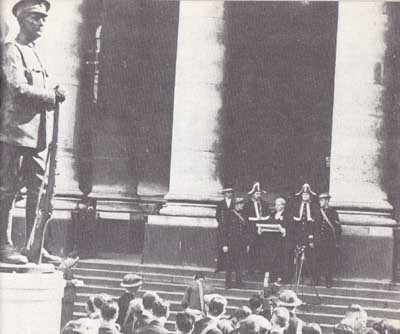

11 ヒトラーのカンに“降参” top

一九三九年九月三日、連合国がドイツにたいして宣戦布告をしたとき、ヒトラーは将軍たちを、面とむかってあざけることができた。

将軍たちは、自分たちの立場について言訳をするほどの才覚がなかった。ヒトラーの“一千年帝国”創設にあたって、将軍たちがしめしたヒトラーにたいする評価も、専制者の怒りのまえに、みずから放棄するか、あるいは冷たく無視されてしまった。

ドイツがのばした最初の触手、ラインラント進駐に反対の勧告をしたときから、チェコスロバキア侵略に反対して、しつこく警告したときまで、ドイツ軍首脳部の判断はすべて間違っていた。

しかし、イギリスとフランスが正面きって開戦を布告したときには、ボーランドが、ほんの少し抵抗しただけでドイツ軍の手におちるのをみて、将軍たちは奇妙な満足感をあじわった。

軍指導部の将軍たちは、この最高司令官にたいして、羊のように従順な顔をむけ、ヒトラーのするどい“カン”をおそれた。一体、このつぎは、どこを攻めるのであろうかと。 |

風雲急をつげる:対独宣戦を布告するイギリス。はたして

ポーランドを救うことができるのであろうか(1939年9月3日)

総統:ヒトラーがいちばん気にいっていた写真。

実物以上によく写っているが、これはヒトラーおかかえの

写真師ハインリヒ・ホフマンが撮影したもの

|

|

|

|

誇大妄想:1939年11月23日、陸海空三軍首脳をまえにして、ヒトラーは“謙虚”にいった。

「軍人であろうと文官であろうと、私の代わりがつとまるものは一人もいなしい」 |

top

**************************************** |