|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10

8�@�����Ƃ�̃��V�A�N�U�x��

|

�J�C���C�����F�q�g���[�̓��[�}�j�A�Ɂg�R���g�ߒc�h��������A�Ζ���������ɓ���悤�Ƃ����B

1941�N12���q�g���[�Ɖ���郋�|�}�j�A�i�E�[�j

|

�@�q�g���[���A�\�A�N�U�v����}���ł����Ƃ����̂́A�S�������������B

�@�q�g���[�́A�`���[���Y�\���k�X�E�F�[�f�������l�ƃi�|���I�����A���V�A�̉Ս��ȓ~�̊����ɔs�k�������Ƃ͖Y��Ȃ��������A���̗v�f���l���ɂ���邱�Ƃ�Y��Ă��܂����B

�@����͎����ɂ����炤���̂ɂ������āA����������Ȃ��G�ӂ�����Ă��܂����Ƃł���A���ꂪ�����Ƃ�ɂȂ����̂ł���B

�@���[�}�j�A�w�̃h�C�c�́g�R���g�ߒc�h�̈Ӑ}�ɂ��āA�\�A�͋^�f�������Ă����B

�@�Ƃ����̂��A���[�}�j�A�̍������A���C���琼�Z�l�Z�L���̂Ƃ���ŁA�E�N���C�i�ɐڂ��Ă�������ł���B

�@�����āA���̌R���g�ߒc�́A���l��N���܂łɁA���ܖ����������͂ɂӂ��ꂠ�����Ă����B

�@���[�}�j�A�̓�ɐڂ���u���K���A���A�������킪�x�z����M���V�����Ƃ����ăG�[�Q�C�ɐڋ߂ł���Ƃ����ŁA�E�}�E�}�ƃq�g���[�̏p���ɂ��������܂�Ă��܂����B

�@�u���K���A�͂��̂����ɁA�h�C�c�R�̐i����F�߁A���[�}�j�A���c���ł����n���u���K���A�����ɐݒu�������Ƃ����C�M���X�̗v�������ۂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

1 ���[�S�g�����h��� top

�@�������o���J�������S�Ɏx�z���ɂ����ɂ́A���[�S�X���r�A�̋��͂Ȃ��ɂ͕s�\�ł������B

�@�����ꔪ�̃��[�S�X���r�A�����y�[�e���̐ې��Ƃ��āA���������Ă����p�E���a���́A�O����\�ܓ��A�܂�Ńq�g���[���w���Ȃ炷�ƁA����ɂւ���Ă������Ƃ����������̂悤�ɁA�A�O�����Ƃ��Ȃ��āA��������E�B�[���ɋ}�s�����B

�@�ނ�́A�h�C�c�R�����ƌR�������̃��[�S�X���r�A�ʉ߂�F�߂�A�Ƃ����q�g���[�̗v�����������Ɏ���ꂽ�B

�@�������A�����̃h�C�c�R�����́A�˂Ƀ��[�S�X���r�A�̎匠�Ɨ̓y���d����Ƃ����������ł͂������B

�@�����Ă��̕�V�Ƃ��āA���[�S�X���r�A�́A�q�g���[���g�M���V����������������h�M���V���̃T���j�J�`�k�M���V���k�����A�}�P�h�j�A�l���A�䂸�肤���邱�ƂɂȂ��Ă����B

�@�����A�q�g���[�ɂƂ��Ă͎c�O�Ȃ��ƂɁA���[�S�X���r�A�����́A���������̍��y�������ȒP�ɔ���킽�����Ƃ͎v���Ă��Ȃ������B

�@�ې��p�E���a�����E�B�[���ɑ؍݂��Ă��邠�����ɁA�����̓{��͔R��������A�ې����x�����������A�Ⴂ�y�[�e�������𐳎��̍����̍��ɂ��悤�Ƃ��������������߂�ꂽ�B

�@�p�E���͍��ɖ߂��āA���[�S�X���r�A���\�����O�̏�Ԃɂ��邱�Ƃ�m�����B

�@�p�E����t���������A�q�g���[�ɂւ���Ăނ����́A������A�Y�^�Y�^�ɂЂ�������Ă��܂����B

�@��s�̃x�I�O���[�h�s�����ԂłƂ������h�C�c��g�́A�q�g���[�̃J�C���C�����]�����j���Q�O�ɕ߂܂��Ă��܂��A��g�̎Ԃɂ̓c�o���f��������ꂽ�B

2 �A���Ƃ��Č��{�� top

�@�q�g���[�����{�����̂́A�I���ɏ����������킪�_���ɂȂ��Ă��܂������Ƃ����A�ނ��뎩�����g�ɂ������Ă��킦��ꂽ���J�̂ق����傫����������ł���B�q�g���[�͓G�ӂɔR���āA�܂����炽�ȌR���s�����N�����Ƃɂ����B�����Ă��̌��ʂ́A�q�g���[�̐����Ƃ�ƂȂ����B

�@����́g�����h���Ɩ��Â����A���l��N�O����\�����A�������@�ōs��ꂽ��c�Ōv�悳�ꂽ�B

�@���̂Ƃ��q�g���[�������Ɍ��{���Ă������́A�u���E�q�b�`���k���R���i�ߊ��l�ɂ��Ɓg������A���ӂ��łāA�m���͊��łт������ʂꂽ�h�قǂł������B

�@�u���E�q�b�`�����n���_�[�k���R�Q�d�����l�́A�q�g���[�̋C����Â߂悤�Ƃ��A����̃��������Ăт������Ƃ��������B�������q�g���[�́A�������Ƃ������Ȃ������B

�@��O�鍑�͑ς����������J���������B

�@���̎Ⴂ�����̐V���{���A�ې��Ɠ����悤�Ƀh�C�c�ɂ��������̂��ǂ������A������߂邽�߂ɁA���炭�҂Ƃ��Ƃ������Ȃ������B

�@�u���[�S�X���r�A��e�͂Ȃ����ӂ���v

�ƃq�g���[�͓{�����B |

�叫�R�q�g���[�@�F1940�N�ȍ~�A�n���_�B�[��

�v���E�q�b�`�����R���i�ߊ��A���͂��ߗ��R�̏��R������

�q�g���[�̌��͂ɑR���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��Ȃ���

|

�@���O��N�ɊO���������C�c�F�b�J�[���L�^���Ă����Ƃ��Ɠ����悤�ɁA�q�g���[�̓Q���R�c���ӂ�܂킵�ċ��������B

�@�i���̂悤�ɁA��������イ�{��A�\�͂𐧌�ł��Ȃ��Ȃ�X���������Ȃ��Ă����̂́A�~�ł��i�s���Ă���T�^�I�ȏǏ����j

�@�u�O��I�Ɖ�͕K�v�Ȃ��B�Ō�ʍ��͂����Ȃ��B���[�S�X���r�A�́A��e�͂Ȃ��j��v

�@��c�̐ȏ�A�n���_�[�̓q�g���[�Ɂg�o���o���b�T�h�����܌����{�ɊJ�n���錏���ǂ�����̂��Ƃ����˂��B

�@����͂��ƘZ�T�Ԍ�ɂ��܂��Ă����B

�@�n���_�[�́A����ɁA�ꖯ�������S�ɔj�ł�����悤�ȑ�K�͂ȌR���������Ƃ��K�v�ł��邩��A���̍��͉�������������Ȃ����낤�Ƃ����ӌ����ׂ̂��B

�@�q�g���[�̓n���_�[�Ɂu�����Ȃ�Ύ��������𖽗߂��邾�����v�Ƃ������Ƃ����B

�@�u�q�g���[�͂܂��{���Ă���A�g���ӂ�킵�Ă����B�������̘A���́A�ނ��]�쌌���N���̂ł͂Ȃ����낤���ƁA�������点�ė����Ă����B

�@���ɂ͎���̃��������A����Ȃ������ɗ����Ă����c�c

�@���̐V�������̂��߂ɁA���͂��������Ƃ��ł���Ƃ́A�N�ɂ��l�����Ȃ������B

�@������肩�A��X�́g���₵�܂���̍U���h�ɑ����̂��̂����₷�q�g���[�̋C���������ł��Ȃ������v

�ƃn���_�[�����Ă���B

�@�������A���̂Ƃ��肾�B

�@�������q�g���[���u����͐������s�ׂ��v�Ƃ�������v������ł��܂��ƁA����͂����ǂ���ɏd�v�Ȃ��ƂɂȂ��Ă��܂��̂ł���B |

���R�Q�d����

�t�����c�E�n���_�[���R

|

�@���f���E�n�[�g�k�C�M���X�̒����ȌR���]�_�ƁA����E���u�b�N�X�V���[�Y�̑��ďC�ҁl�͂��̂悤�ɂ����Ă���B

�@�u�q�g���[�͂����A��K�͂Ȑ헪�v�������������A�l�����肷��̂ɖ����ɂȂ����B

�@�ނ��S�̂��������炯�������Ƃ��ɁA���R�������^�O��\�����Ă��A����́A�q�g���[�̌��S�𑝁X����I�Ȃ��̂ɂ��邾���ł������B

�@�q�g���[�̔\�͂ɋ^��������Ă��鏫�R�������A�����ł��邾�낤���Ƃ���Ԃނ悤�Ȗ��ɂ��āA�q�g���[�̍l�������������Ƃ��ؖ�����Ȃ������̂��낤���B

�@�q�g���[�́A���R�������Ԉ���Ă���̂��Ƃ������Ƃ��A�����ƌ���I�ɏؖ����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@���R�����́A�q�g���[�ɔڋ��ȑԓx���Ƃ��Ă������A����ɂ�������炸�q�g���[�ɂ������Č��O������Ă����B

�@����̓V���E�g�ɂ�������s�M���ɍ����������̂ł������v

3 �\�A�N�U�������ăo���J������ top

�@���ہA�q�g���[�́g�o���o���b�T�h����\��ǂ���̃X�P�W���[���ł����߂邱�ƂɁA��������Ă͂��Ȃ������B

�@���R��������́A�̂Ƃ������R���I���������ꂽ����Ȃ��Ƃ������Ȃ͑��ς�炸�ł��������A�\�A�R�ɂ���ׂăh�C�c�R�̐�Ԃ̐����͂邩�ɏ��Ȃ��̂�F�߂Ȃ��킯�ɂ͂����Ȃ������B

�@�܂��o���J���ɂ��Ă��A�Z���Ԃɐ������悤�Ƃ���Ȃ�A���͂╺��������ƏW���I�ɓ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ�Ƃ����_���F�߂�������Ȃ������B

�@���̂��߃q�g���[�́A���[�S�X���r�A�w�́g�����h���̍זڂ��������Ă��铝�����ɂ������A�l������A�\�A�N�U�́g�o���o���b�T�h���̊J�n���܌����{����ꃕ���������āA�Z�����{�ɂ���悤�w�߂����B

�@�������āA�l���Z���A���[�S�X���r�A�ɂ�������g�����h��킪�n�����̂ł���B |

�o���J�����:1941�N4���A���[�S�X���r�A�암�̐��

������ꂽ���������킽��h�C�c�R�̕⋋�g���b�N

|

�@��s�x�I�O���[�h�́A�Q�[�����O�̔����@�ɂ���O�~�k���イ����l�����Ŕj��A���̂Ƃ������Ŗ�l���E���ꂽ�B�����ă��[�S�X���r�A�́A�S���������ꂽ���߁A�\���������ʂ����ɍ~�������̂ł���B

�@��������A�u���K���A�ɏW�����Ă����h�C�c�R�����́A�����������ăM���V���ɐi�������B

�@���\���[�j���A�M���V���̉p�Y�I�ȃ��W�X�^���X�ɂ����ċ�킵�Ă���Ƃ���ł������B

�@�M���V���͎O���ɃC�M���X�R�̒��ڂ̎x����������������Ă����B

�@�������A�����̃C�M���X�R���A�q�g���[���o���J���ɐi������������ȕ��͂ɂ���Č��j����Ă��܂����B

�@�i�h�C�c�R�͑S���œt�c�ŁA���̂�����l�t�c�́A�|�[�����h���́g�o���o���b�T�h���p�W���n����U�������ꂽ���̂������j

�@���[�S�X���r�A���A�������~���������Ă���킸����T�Ԍ�ɁA�M���V�����������ꂽ�B

�@�l�����Ƀq�g���[�́A���̐킢��s�������Ă������R�������A�A�U�P�������Ƃ��ł������A�܂����ۂɃA�U�P�������B�����āA�ւ炵���Ɂu�N���C���i�܂Ȃ��푈������āA�ꃕ���̂����ɓ�̍��������������̂����v�ƌ����ĕ��������B

�@���̏����قǁA�q�g���[�֑̌�ϑz�Ȃ�����ɍ���������ǂ��ޗ��͂Ȃ������B

�@������ď�@���ɂȂ��Ă���q�g���[�ɂƂ��āA���̐��E�͐����ł��Ȃ��قǑ傫���͂Ȃ��A���Ȑ푈�ł��Ȃ������B

4 �g�o���o���b�T�h���J�n top

�@�q�g���[�͉�������Ă����g�o���o���b�T�h���̊J�n�𖽗߂����B

�@�U���͘Z����\����ߑO�O���O�\���ɊJ�n����邱�ƂɂȂ��Ă����B

�@�g���V�A��R�������点�A���E���ɂ��������̂܂��邽�߂́h���̍��J�n�w�߂̉B��́g�h���g�����g�h�ł������B

�@�\�肳�ꂽ���ԁA�B��w�߂��������A�O�R�W�c���g�o���o���b�T�h�����J�n�����B

�@�Ԍ�A���X�N�����݃h�C�c��g�́A�\�A�̃����g�t�O����K�₵�A�]��ɂ������̃\�A�R�������ƃ\���������ɂ���g���O��N������\�O���̓ƃ\�s�N���Ɉᔽ���āh�h�C�c�ɋ��Ђ��������Ă���Ƃ������R�Ńh�C�c�̓\�A���U�����邱�ƂɌ��肵���A�ƒʍ������B |

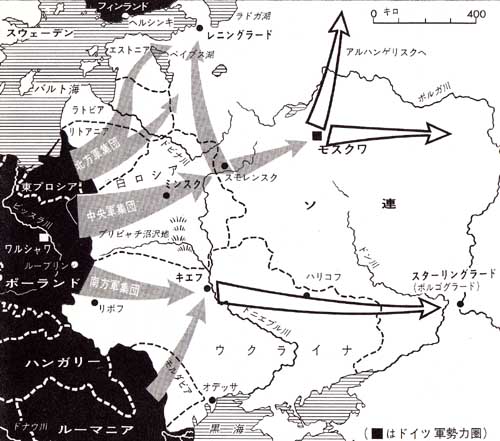

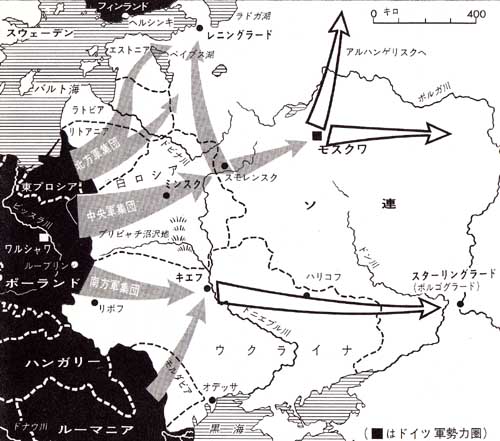

�g�o���o���b�T�h���F�k�����V�A��O�i����h�C�c�R�⋋����

|

5 �W�[�N�t���[�g�C�ǂ� top

�@�h�C�c�����ł́A�ߑO�����ɃQ�b�x���X��`�����A�q�g���[�����̐��z����������������B

�@���̌꒲�͊Q���Ȃ�����ގ����悤�Ƃ����g�v���̐�m�h�k�W�[�N�t���[�g�l�̂悤�Ȃ��̂������B

�@�u�\���ɏn���������ˁA�����������ق�����Ă������A���������ɘb���ׂ��Ƃ������ɂ���Ă����B

�@�h�C�c�������N�A���܂��̏u�ԂɁA�K�͂��炢���Đ��E�ő�̂��̂ɔ�r�������i�R���s���Ă���B

�@���́A���悤�A�h�C�c����уh�C�c�����̉^���Ə������A�Ăт킪���m�̎�ɂ䂾�˂錈�ӂ������B

�@�Ƃ��ɂ��̐퓬�ŁA��X�ɐ_�̉���̂���Ƃ��c�c�v

�@���̓f���C�����您������悤�Ȑ��`�Ԃ��������k�����܂�n���ɂ������āA�����A�`���[�`���p�͕����������āA����ɂ������鉉���������B

�@���̉����ɂ́A���܂܂Ń\�A���q�g���[�Ɛe���ȊW�ɂ���Ƃ��āA�h�C�c�Ɠ����悤�ɋ����������Ƃ������������Ă����O�𐭍��]�����悤�Ƃ����ӂ��݂���݂Ƃꂽ�B

�@���̂��߁A���̃`���[�`���̉����ɂ��A�f���������您������悤�ȗv�f���������B |

1941�N6���g�o���o���b�T�h���\�\�q�g���[�́A���X�N���i���̂܂��Ƀ��j���O���[�h��̂𖽂����B�������A���j���O���[�h�A���X�N���Ƃ��Ɋח������A�킢�͒��҂����B

�q�g���[�́A����ɃR�[�J�T�X�̖��c�ƃX�^�[�����O���[�h�̒D��𖽂������A�\�A�R�̔����ɂ݂��߂Ȕs�k���������A��^�͂������ɕs���ɂȂ��Ă������B |

�@�u�߈��Ƌ��s�Ɣߌ��ɂ݂����ߋ��́A��u�̂����ɏ��������Ă��܂����B

�@���́A�\�A�R���m���c�����V�A�̍����ɗ����āA�ނ�̐�c����̂���k�������Ă����y�n����낤�Ƃ��Ă���̂�m���Ă���B

�@�܂��A�ނ�́A��e��Ȃ�������l�̈��S�ƈ�Ƃ̂�������A�i��ҁA�ی�҂������ɖ߂��Ă����悤�ɋF���Ă���ƒ���܂��邽�߂ɗ����������Ă���̂ł���B

�@�������̃��V�A�̑��X�c�c�����ł́A���܂Ȃ��l�X�����S�Ɋ�сA�������������A�q���������V�т܂���Ă���c�c���ڂɂ�����ł���v

�@�`���[�`���̉����́A�����Ɠ����悤�ɁA�o���F�ɋP�����ʂ��������Ă����B

�@�������A���̂悤�Ȏ��Ԃɂ́A����I�Ȗʂł͖��邢���ʂ��Ƃ����̂���Ȃ̂ł��邪�A����ɂ������āA���̌��ʂ��͑S���I�����Ă��Ȃ��悤�ł������B

�@���c�`���̓c����A���F�������Ȃ��e����낤�Ɨ����オ�����\�A�R���m�́A��l�����Ȃ������̂ł���B

6 ���V�A�̐[���˓������� top

�@�u��������������A��Ԃ�����Ƃ��̂����鉹��L���^�s���[�̉��Ŗڂ����܂��A�������珣���̂Ȃ��֒��̂ݒ��̂܂܂łƂт������Ƃ��ɂ́A�����˂��E����Ă����v�ƃA�����E�N���[�N�́w�o���o���b�T�x�̂Ȃ��ŏ����Ă���B

�@�\�A�R�̔�s�@�́A�|�[�����h�̂Ƃ��Ɠ����悤�ɁA��s��Ŕ�������j�ꂽ�B

�@�N�������́A�h�C�c�R�̋���ȍU���͂ɂ������āA�����ǂ���A�ЂƂƂ��Ē�R����g�D�͂Ȃ������B

�@�h�C�c�R�́A�����Ԃɂ��킽���āA�W�Q�������邱�ƂȂ��\�A�̓��ɐi�������B��K�͂Ȗh�q�͂͂������̂����A�\�A�R�ɂ͖h�q�v�悪�Ȃ������B

�@�܂��퓬�w�����K�łȂ��������߂ɁA�p�Y�I�Ȑ퓬������Ȃ鏬�K�͂̒�R�ɏI���Ă��܂����B

�@�h�C�c�R�́A�ꃕ�����Ƀt�B�������h���獕�C�܂ň�Z�Z�Z�L���ɂ���ԑS�����������A�\�A�̐[���˓����A�l���Z�L���O�i���Ă����B

�@�\���O���q�g���[�͎���������u���͂��傤�錾����\�\�������Ȃ��̂��������ĂȂ��錾����\�\�����̓G�k�\�A�l�͑œ|����A�Ăї����オ�邱�Ƃ͂������ĂȂ��ł��낤�v�Ƌ��̂ł���B

�@�������A�q�g���[�́A����l���������s��Ȗ`���I���Ƃ̍\���Ƀq�r��ꂪ�ł���ƁA�������ɁA�Ȃɂ��\�����Ȃ����Ԃ��N�邩������Ȃ��Ƃ������R�����܂���ł����āA���̃q�r�����ӂ����ł��܂��Ƃ������Ȃ������Ă����B

�@���̕s�g�ȃq�r��ꂪ�A�͂��߂Č���ꂽ�̂́A�����̂��Ƃł������B

�@�q�g���[�Ə��R�����Ƃ̊W�́A�˂ɁA���X���ӂނ悤�Ȃ��̂ł��������A���̖����\�ʓI�ɂ݂�A�q�g���[�Ə��R�����̊Ԃɖыقǂ̃q�r���͂������Ƃ����ɂ����Ȃ������̂�������Ȃ��B

�@���́A�܂����Ă��A�����Ɠ����g�헪�h���߂����ċN�����B

�@���R�����͐��R�_�ɌŎ����A�q�g���[�͑�_������I�ƐM���Ă���헪�������咣�����B

�@�傴���ςɂ����ƁA�q�g���[�́A�\�N�U�w�߂ɂ��邳��Ă���v��Ɋ�āA�k���ł͖k���R�W�c�������R�W�c�̎x���������Ȃ���A�o���g��������|���ă��j���O���[�h���̂��A����ł͓���R�W�c���L�G�t�A�h�j�G�v����߂����Đi�����A�E�N���C�i�̍L��Ȏ������x�z���邱�Ƃ𖽂��Ă����B

�@����A���R�����́A�\�A�R���ˑR���ԂƂ���R���݂������Ƃ�A�U���͈͂��ɒ[�ɍL�����߂ɁA�h�C�c�R�̑O�����蔖�ɂȂ��Ă��邱�Ƃɓ���Y�܂��A�q�g���[�Ƃ͈Ⴄ�l���������Ă����B

�@�u�킪�R�́A�\�A�R�̎��͂��ߏ��]�����Ă����B�\�A�R����Z�Z�t�c�̕��͂�ێ����Ă���Ɛ������Ă������A���łɎO�Z�Z�t�c�͊ԈႢ�Ȃ�����ƔF�߂�������Ȃ��Ȃ��Ă����B

�@�킪�R�̍U�����C���͂܂�ɂȂ�A���̂��ߓG�̔����ɂ����Βɂ��ڂɂ��킳��Ă���v

�@�n���_�[���R�Q�d�����́A�����\�����̕ł��̂悤�ɂׂ̂Ă���B

|

�S��Ԃ��z���ă\�A�R�w�n�ɓ��e����h�C�c�R����

|

7 �Ԃ́g���s�h�q�g���[�Ŏ� top

�@�n���_�[�ƃu���E�q�b�`���́A���X�N���w�̏W���U�����咣�������A�q�g���[�́A���̂悤�ȍl���������Ă��Ȃ������B

�@�n���_�[�͓��L�̂Ȃ��ł��̂悤�ɏ����Ă���B

�@�u�q�g���[�̓��X�N���U���v������ۂ����B�����Ē����R�W�c�Ɠ���R�W�c����ŋ����͂����߁A�L�G�t�ȓ��̃\�A�R�ɂ�������勲�����ɏW�������悤�ƌ��S�����B

�@���X�N���O�ʂ̃\�A�R������I�ɑŔj���悤�Ƃ����l���C�����A�E�N���C�i���l�����悤�Ƃ�����]�̂ق�����ɂȂ��Ă��܂����B

�@�����������́A���܂�j���O���[�h�ƁA�X�^�[�����O���[�h�̗����Ƃ���̂��悤�Ƃ����l���Ɏ�蒅����Ă���B�Ƃ����̂��A���̓�̋��Y��`�́g���s�h���ח�����A�\�A�͕���ƍl���Ă��邩�炾�v |

�@�L�G�t�̋������́A�㌎��\���܂łɂ͏I��Ȃ������B��������ňЗ͂������g�u���b�c�N���[�N�h�k�d����l�̋Z�p���A�\�A�̍L��Ȑ��ł́A�}���ȃn�Y�~�������Ȃ��Ȃ������Ƃ��n�b�L�������B

�@�������h�C�c�R�́A���ɒ����⋋���ƁA�n�`�̕��G���ɂ���āA�@�\����܂��Ă������B

�@�������q�g���[�́A���܂�A�Ƃ�Ȏ��M�ߏ�̂������A�h�C�c�R�́g���E�j��ő�̐퓬�h�ŏ����������߂��Ǝ咣�����B

�@�n���_�[�͂��̓��L�̂Ȃ��ŁA�ނ̈ӌ����n�b�L���Ə����Ă���B

�@�u�X�������X�N�̍U���ƃL�G�t��̂܂ł̘Z�T�Ԃ̂������ɁA���X�N�����U������@������������Ƃ́A�������̍ő�̎��s�ł������v |

1941�N10���A�~���R������Ă����B�h�C�c�R�̑O�i�͍��������߂�

���ʂȑ����F�q�g���[�́A���R�����̈ӌ��Ɏ����������g�o���o���b�T�h�������s�����B�₪�ă\�A�R�ɋ��͂ȓV�R�̘A���R�\�\�D�Ɠ~���R�\�\������Ă����B�h�C�c�R�͂���ȕ����ƕ���������A���߂Ĕs�k�̖������݂��߂��B���X�N���x�O�̘H��Ɉ�����ꂽ�h�C�c�R�̌R������

|

8 ���J�n�̒x�ꂪ�s�k�� top

�@���̎��_�����A��X���U��Ԃ��Ă݂āA�h�C�c�̏I���̂͂��܂�ł���A�q�g���[�̑��Ղ����ǂ�A�ނ����͂̒��_����A���J�̐[�݂Ɍ����āA�}���ɉ��~���Ă����N�_�ł������B

�@���̂��߁A���̎��_�����s�k�̌���������ׁA���ނ���̂ɂӂ��킵���Ƃ����悤�B

�@�܂��ŏ��̍ł��ߎS�Ȏ����́A�q�g���[�����[�S�X���r�A��e�͂Ȃ����ӂ��悤�ƁA�C�Ⴂ�̂悤�ɂ��߂Ă��܂������ƂŁA���̂������Łg�o���o���b�T�h���̊J�n���T�Ԃ��x�ꂽ�̂ł������B

�@���[�S�X���r�A���A�p�E���ې��ɂ��ΓƏ��Ƃ����ڋ��ȍs�ׂ�ٔF���Ȃ��������߁A�{�苶�����q�g���[�́A�������g�̕��j�ł��߂��s���̃R�[�X�����炵�Ă��܂����B

�@�u�\�A�̓~�́A����I�ȗv�f���B��X�́A�~�Ɛ키�ȑO�ɏ����������߂Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@���̌v��́A���ׂĂ��̓_���l�����Ă��߂��Ă���v�Ƃ����Ă����̂����B

�@����͌����ȍl�����ł������B�������q�g���[�́A�i�|���I�������ʂ����⍓�ȓG�g�~���R�h�Ƃ̐킢�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ�S�����m���Ă����ɂ�������炸�A�ЈӒn���͂�������ɁA�i�|���I���̕S�{�ȏ���̊댯���������Ƃ����A�S�����s�I�ȍs�ׂ����ł����Ă��܂����̂ł���B

�@���[�S�X���r�A�w�̋C�Ⴂ���݂����̂ق��ɁA������A�\�A�N�U�́g�o���o���b�T�h���̊J�n�𑗂点���������������B

�@����́A�n���_�[��u���E�q�b�`�����͂��ߗ��R�̍������Z�������A�q�g���[�̍l�������������悤�Ɩ��ʂȍ��܂�����Ă������Ƃł���B

�@�g�o���o���b�T�h���́A���̂悤�ɂ��āA�������ʂȎ��Ԃ����₵�Ă��܂����̂ł���B

9 ���V�A�l�̔E�ςÂ悳 top

�@����A���V�A�l�̐��i�̈�ʂɂ��āA�q�g���[�̌����͊Ԉ���Ă͂��Ȃ������B

�@�u���V�A�l�́A��������ꂽ�ЂƂɂ���̓y�n�̂��߂ɂ��A�����o�債�Đ키�B�ނ�͂������č~�����Ȃ��ł��낤�B

�@������A�ނ�͍��₵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��v

�@�������A���V�A�l���g�D�͂ɂ����Ă���ƌy�̂��Ă����̂́A����_�ŊԈ���Ă����B

�@���̗\���́A�t�B�������h��ł̃\�A�̐킢�Ԃ肩�炦�����̂ł������B

�@�h�C�c�R�́A�����ׂ��X�s�[�h�ň�x�̓\�A�̐[���i���������A�L��ȑO���ŁA���Ȃ��Ђǂ������������Ă����B

�@�܂��L�G�t�������ł́A��܁Z���̃��V�A�R�����i�ɂ��Ƃ�����A�Â��r���Y�}�̕�͍��łׂ͂̌܁Z����ߑ����Ă������A�h�C�c�R�͉J�Ńh���C�ƂȂ����n������f���đO�i���邤���Ɂg�n�Y�~�h������ׂ����̂Ƃ��ɁA�S�����ʂĂ��܂��Ă����̂ł���B

�@�q�g���[���A�X�^�[�����_���[�h�ƃ��j���O���[�h���̂���Ƃ����ϑz�Ɏ�蒅����A�����M�]���Ă������Ƃɂ���āA�h�C�c�R�͑����̕����ƕ���Ƃ��]���ɂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@�X�^�[�����O���[�h�U�h��́A���̐킢�ōł������̐퓬�ƂȂ�A��Z�����̌���̂����A�h�C�c��Z�R�͊��S�ɉ�ł��Ă��܂����B

�@����A���j���O���[�h�U����̂����ɂ́A�����̃��j���O���[�h�s�����A�Q���Ɣ��Ɗ����̂��߂Ɏ���ł��������A����ɂ�������炸�A�\�A�R�����́A�h�C�c�R�Ɋ��S�ɕ�͂��ꂽ���̒�����Z�Z���Ԃ������������A�q�g���[���ߏ��]�����Ă������V�A�l�̐��i�̕ʂ̈�ʂ��݂������B

�@����́A���V�A�l�̔E�ϋ����Ƃ������i�ł������B

10 �����܂Ō�������� top

�@�q�g���[�����R�����̔��f���y�̂��Ă����̂́A�a�I�Ȃقǂł������B

�@���̔n���������ʂƂ��Ă��̓������ŁA�q�g���[�͂������ɉA���ȗ͂������g�D�ɂ̂��A�����ǂ���A�����������x�̍��ɂ��Ă܂ŁA�����������悤�ɂȂ��Ă��܂����B

�@���f���E�n�[�g�ɂ��ƁA�����g�V���e�b�g���R�͐푈�����̂���ɂ́A�u������������B��̌R���́A�����g�̎i�ߕ��̂܂��ɂ����q�����炢�������Ȃ��Ȃ��Ă��܂����v�ƌ�����Ƃ����B

�@�q�g���[�������Ђ炢�Ă����g��c�h�̂���܂��ɂ��ẮA���j���[�����x���N�ٔ��ŏ،��������R�������ЂƂ����F�߂Ă���悤�ɁA����͂�����ʂŁA���͋C�Ⴂ�̐��E�����ւ̖�]�𒆐S�Ƃ��郁���h���}��n�삵�Ă��鏬���Ƃ̑z���I�ȋؗ��Ƃ悭���Ă����B

�@�O���w�����́̕A�㋉���Z�����ɂ���Ď��W����A�܂Ƃ߂�ꂽ�����ŁA�q�g���[�̂��Ƃɒ�o����Ă������A�q�g���[�́A������̗��c�A������̑���̓����ɂ��Ă܂ł��������w�}�������������B

�@���̂悤�ȂƂ��A�q�g���[�́A�傫���A�������ڍׂȒn�}�̕���U��Ԃ��Ė��߂������A����́g��c�h�̈�̌��ǂ���ł������B

�@�q�g���[�́A���܂����_�ɂ��āA�����قǂ̋L���͂������Ă����̂ŁA�����A�������̋@�֏e���ʼn����N���Ă���̂��܂Œm�肽�������B

�@�����A�ˎ肪�E����Ă���̂Ȃ�A�Ȃ������̕��m���@�֏e���ɂƂт���Łu�����Ƒ����̓G���E���Ȃ������v�̂��A�Ƃ����˂邵�܂ł������B

�@����Ƃ��u���x���A�뉺���x�ɂȂ�ƁA�����͂��ꂾ���ł��̐w�n���܂���Ȃ��Ȃ�v�Ƃ���ꂽ���A�q�g���[�́A���̎w�������������ɎˎE����Ɩ��߂������Ƃ��������B

11 �Ȃ�ł��x�z�������g���l�h top

�@�q�g���[�͓{�肾���Ɛ���ł��Ȃ��悤�ɐg�̂��Ђ��锭�삪������A���������āA���X���V���Ă��邪�A���킦�Ĉݒɂ��N��Ɛg�̂�����܂��鑛���ɂȂ����B

�@�����Ă��ꂩ�ɘ_�c�̗]�n�̂Ȃ��������������A�������g�̔��f�̌���F�߂�������Ȃ��悤�ȏꍇ�́A�킴�Ǝ��������Ȃ��悤�Ȃӂ�������B

�@�u�����A�Ђ�܂̉�c�́A�������ɂƂ��ē�s��s�ƂȂ����B

�q�g���[�����́A�C�Ⴂ�̂悤�Ƀ��������Ǝv���A�֎q�̂Ȃ��ւ����ꂱ�݁A�����������s�͓��������s���������炾�Ƃ��A�コ�Ɣn����������̂��߂ɋN��̂��A�Ǝ��Ȃ�����ŁA��ꂫ������������B

�@�������A�Ȃ������������Â̏�Ԃł��邱�Ƃ��������B

�@���������Ƃ��A�q�g���[�͎w�����Ƃ��āA�����������ۂ悭�������邱�Ƃ������������B

�@�q�g���[�́A�ō��i�ߊ��Ƃ��Ă̗��ꂩ��A��@���̓��Âɂ܂ŋC�������̂���߂�ׂ����Ƃ�����肪�������B

�@�������q�g���[�́A�ǂ�Ȃ��Ƃł������̎肩��x�z��������ʂ��Ă����̂ɑς����Ȃ������B

�@���������l���Ƃ������M�������Ă���A�����d���Ă���̑�ȉ^���́A�������Q�z���A���ׂď����������炷���̂��A�ƐM���Ă����̂��v

�@�����������炷�Ƃ����Ă��A��X���m���Ă���悤�ɁA�q�g���[�̉^�������ǂ��������͂���Ƃ͂����Ԉ���Ă����B

�@�ނ��A���C�ƈ�ʓI�ȃ}�q��Ԃɂ܂ł���������~�ł����Â��邱�Ƃ́A���͂�s�\�ł������B

�@�Ґ��a�k���������т傤�l���Ȃ킿�^�������ǂ́A�Ґ��̂Ȃ��ɔ~�ŋۂ��͂��������̂ŁA�����݂̋@�\��Q�A���R�ȉ^�������邳���̏�Q�A����Ɏ��͂̊h���Ȃǂ������N���̂��A�����ƂȂ��Ă���B

�@�X�s���w�[�^�E�p���[�_�k�~�ŋہl�ɂ������ꂽ�g�D�́A�q�g���[�̐��܂�Ȃ���̎��Ȓ��S��`��傫���g�債�A��Ό��͂��������֑�ϑz���̈�ɂ܂ł��������߂��B

�@�A�N�g�����͂������B�u�����錠�͕͂��s����B�~�Ŋ��҂̌��͂͂��Ȃ炸�╅�s����v

�@���̋����́A����ɂ��q�g���[�ɂ��Ă͂܂��Ă��邩������Ȃ��B

�@���̂悤�Ȃ��Ƃ��A�q�g���[�ƃh�C�c���s�k���������������B

12 �푈�Ƀh�C�c��q���� top

�@���R�����́A�˂ɐ푈����̐�������ɂ�����炸�ɍl���Ă����B

�@�A�t���J�A�o���J���A�吼�m�A�n���C�\�\�����ɂ́A�E�F�X�g�t�@�[�����w�E�����悤�ɁA�e���̐l�I�����ƁA���Y�͂Ɍ��E���������B

�@�N��l�Ƃ��āA�q�g���[�����ꂾ���Z���̂����ɁA���ꂾ�������̋Ɛт��������r�܂���F�߂Ȃ����̂͂��Ȃ��B

�@�i����Ȃɂ��Z���ԂŐ��������͈̂����N����O��N�܂ł́A�Ȃ����T�d�Ȑ����I�������Ԃ̂��������j

�@�q�g���[���A�R���I�ɂ������I�ɂ��A�G�̔��������ۂɖڂł݂�悤�Ɍ��Ƃ����͂������Ă������Ƃ��ے�ł��Ȃ��B�������\�A�ł̍�킪�A�m���m���Ƒ����Ă����Ƃ��A����ɎQ�����Ă��鏫�R�����̐헪�v����A���ׂĎ����悤�Ƃ��Ȃ������A���C���݂��s�ׂ����܂��ے�ł��Ȃ����Ƃł���B

�@�Ƃ����̂́A���R�����̍l���ł́A���������͑Ë����邾���ŁA�푈���I�点�邱�Ƃ��ł����͂��������B

�@���̂悤�ȉ�������������Ƃ����āA�q�g���[�̌��Ђ������邱�Ƃ͂Ȃ������ł��낤�B

�@�����A�q�g���[�ɂ́A���̂悤�Ȍv���������C���S���Ȃ������ɂ����Ȃ��B

�@����ɂ��āA�`�F�X�^�[�E�E�B�����b�g�́w���[���b�p�̐킢�x�̂Ȃ��ŁA���̂悤�ɘ_�]���Ă���B

�@�u�q�g���[�́A�����̌l�I�ȗ͂��A�i�`�鍑�̗͂��A���ɂ��������݂�܂ŁA���������Ȃ����Ƃ�m���Ă����B

�@�ނ̐����ƃh�C�c�̏������A�푈�Ƃ����q���ɂ����āA�Ō�ɂ͏��ƐM���A�Ō�̊�]�܂ł��̓q���𑱂��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@���ʂ͑S�ʓI�������A�S�ʓI�s�k�����Ȃ������B

�@���ꂱ���i�`�Y�������肾����������`�҂̓N�w�̖{���ł���v

�@�������A����̓J�b�R�悭�����A�E�҂̂Ȃ炷���b�p�̋����̂悤�ɕ������B

�@����̓q�g���[�����S��ƂȂ������Ȃ炵�����b�p�̋����ł������B

13 �g������s�k�����Ă܂Ő��������Ȃ��h

top

�@�u���͐키�A�������č~���͂��Ȃ��B�h�C�c�̉^���́A���ɂ����������Ă���B

�@�Ë����悤�Ƃ����]�݂́A���ׂĎq�����݂Ă���B�������A�����炸��Δs�k����݂̂ł���B

�@���̖��͍��ƎЉ��`�h�C�c�̉^���ł͂Ȃ��āA�������[���b�p���x�z������̂̉^���ł���B

�@�����Ȃ��Ƃ������Ƃ́A����܂ŒN��l�Ƃ��ĂȂ��Ƃ����Ȃ������B

�@����炷�ׂĂ̂��Ƃ��l����A���̐����ȂǁA�Ȃ�̏d�v�����Ȃ��B���̓h�C�c�����������܂œ������B

�@���Ƃ����E���A���܉�X���ɂ���ł��悤�Ƃ��A���́A�����鐬�ʂ�q���Ă���B

�@���́A�����Ɣj�ł̂����ꂩ������˂Ȃ�Ȃ��B

�@���͏���������ԁB���͐����Ă��邩����A�킪�����̏����������l����B

�@���͉����̂�������育�݂��Ȃ��B���Ɏ��������̂́A�N�ł��ق�ڂ��B

�@���́A���̐킢�ŗ����Ă��邩�|��邩�ł��낤�B

�@���́A�킪������s�k�ɒǂ�����ł܂Ő����i�炦�悤�Ƃ͎v��Ȃ��B

�@�s��ĂȂ������i�炦�����͂Ȃ��B

�@�O���̗͂ɂ������āA��ɍ~�����Ȃ����A�����̗͂ɂ������͋N�����Ȃ��v

�@�N�������̎�����ے肷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B

�@�Ƃ��ɏ��R�����́A�����ے�ł��Ȃ������B

�@�����炭�ނ�̑唼�́u���͍�����s�k�ɒǂ�����ł܂Ő����i�炦�悤�Ƃ͎v��Ȃ��v�Ƃ������t���L�����Ă����ł��낤�B

�@�q�g���[�́A���̌��t���A���łɈ��O��N�ɏ��R�����Ɍ����Ęb���Ă����̂ł���B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |