|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10

7�@�g�J���h�݂����Ήp�E�\���

�@�q�g���[�ɁA���R�Ƃ��Ăǂꂾ���̊�ʂ����������A�Ő�������ǂ��ɂ�����܂ł����킵�����ׂ�܂��ɁA�q�g���[���Ȃ��Ƃ����Ɛт��܂Ƃ߁A�]�����Ă݂悤�B

1 �������Z���x�� top

�@�q�g���[�́A���O�l�N�k���a��N�l�����A�q���f���u���N�哝�̂�������A�哝�̕{�Ƒ����{���������A���������ɗ��C��O�R�̎w���n������ɂ܂Ƃ߁A���_��ł́A���߂ČR�����͂����������B

�@�i���̍ō��i�ߊ��̌������͖����肾�������A���ƌ���̒n�ʂƂ͂����Ă�����Ȃ��W���������j

�@�q�g���[�͌R�����ɁA�������q�̑��A�k�������l�����邱�Ƃ��m���Ă����B

�@�ނ́A���̈�Ƃ��āA�����I�ȏ��Z�c���\���x�������B

�@�q�g���[�̋���ɂ�������ԓx�A�ČR���ƒ������}���ł������ƁA���C�������g�i���̂悤�Ȋ댯�ȓ����A�R������ɂ��Ă���`���̂Ȃ��Ƀq�����[�̃Q�V���^�|�̎�悪�Z�����Ă������Ɓ\�\�Ȃǂɂ��āA�h�C�c�R���Z�c�������̒�R�����Ă��钛��������̂ɋC�����Ă����B

�@�����A�����Ə����Ȗ��ł��A�q�g���[�ɂƂ��Ė��Ȃ��Ƃ��ق��ɂ����������A�������������A�@�����A�����ǂ���ɍI���Ȏ�i�Ŏ����ɗL���Ȃ悤�ɕς��Ă��܂����B

4 �g�~�ώҁh�Ǝ����Ƃ��Ɏv������ top

�@���̂悤�Ȏ����������āA�q�g���[�́A�����ł��v�������Ȃ��قǂ̑����ŁA�h�C�c�R���Z�c�̐��͂����肭�����A�����Ƃ��ɑS�R�̍ō��w�����Ƃ��Ă̒n�ʂ��ł߂Ă��܂����B

�@���̍��ƌ���́A�p�S�Ԃ����A���̂����������R�������g���ēƍٌ��͂����߂��̂ł���B

�@���ꂱ���A�q�g���[���Ȃ��Ƃ����Ȃ��ł��A�ł����l�̂��邱�Ƃ������B�ނ́A����Ȍ�A�����������͂Ȃ��ł́A�Ȃɂ��ł��Ȃ���������ł���B

�@���̔N���O���N�̏H�ɁA�Y�f�[�e�������g�i���Ƃ����A�s�g�Ȏ������N�����B

�@����͘A�����̗����̂��Ƃɂ�������̂����A���ʂƂ��Ă͓̂��̂������B

�@����ɗ��N�ɂ́A�\�A�Ƌ�����ނ��ԂƂ����I���Ȑ����U����W�J�A����Ń|�[�����h�N�U�������R�����ɂ�点�āA�\�A�����n�ɂ��Ƃ����ꂽ�B

�@�푈���|�[�����h�����Ɍ��肵�悤�Ƃ��������I�����͎��s�������A���Ƃ̐헪�ɂ͌��������Ȃ��Ƃ����R���I�������傢�ɐ����������߁A�q�g���[�̌R�l�ɂ�������ُ�Ȕ����͑��X�����Ȃ����B

�@�����āA���x�̐푈�́A�����Ōv�悵�A�����Ŏw�����Ƃ낤�ƌ��S�����B����͏d��Ȍ�肾�����B

�@�������m���E�F�[���́A���炭�̂������A���̌��ʂ��\�ʂɌ����Ȃ���������ǂ��A�t�����X�ƃx�l���b�N�X�O���k�x���M�[�E�I�����_�E���N�Z���u���N�l�̍~���A�_���P���N�̔s���ɂ���āA�q�g���[�̍�킪�����ɍI���ŁA�����ɂ��₷���푈�ɏ��Ă����Ƃ������Ƃ����炩�ɂȂ�ƁA�q�g���[���g���͂��ߑ��߂��u�q�g���[�͐_�������ނ����~�ώ҂ł���A���̏����͐_�̐ۗ��ɂ����̂��v�ȂǂƂ����Ă������Ƃ��A���l�Ȏ����ƂȂ��Ă��܂����̂ł���B

�@���̓_�ɂ��āA���a�w�҃A���E�B���[�f�[�r�X�́A���̂悤�ɂׂ̂Ă���B |

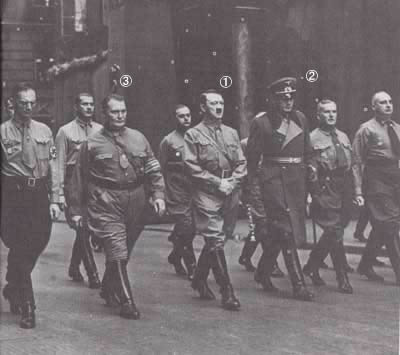

1934�N�A�j���[�����x���O�}���̉�ꌚ�݂̑ō���������q�g���[�B

�����烋�h���t�E�w�X�A�A���x���g�E�V���y�[�A�i���ݎ�C�A�̂��R�����j�A�q�g���[�A�}���`���E�{���}��

|

�@�u�q�g���[�̑�]�́A�~�ŋۂɂ������ꂽ���ʁA���łɌ֑�ϑz�������Ȃ舫�����Ă����B

�@���̂��߁A�ǂ̂悤�Ȕ��������Ă��A����������ł���Ƃ����傫�Ȋm�M�����悤�ɂȂ�A�����ɂ͈Â��e�̒��ɔj�œI�ȕs�K������ł��Ă��A�O�r�ɂ́A�_�̓����ɂ���ċP�₩�����������J���Ă���̂��A�ƐM���Ă����̂ł���v

5 �a�����̂��߃_���P���N���瓦����

top

�@�q�g���[�ɂƂ��āA���̋P�����������̂��ƂɁA�Ƃ�ׂ����̓n�b�L�����Ă����B�q�g���[�́A�C�M���X�l���拭�ɒ�R����Ƃ����������A�݂��т��Ă͂��Ȃ������B

�@������肩�A�C�M���X���_���P���N�̋��J�ɂ��̂܂܊ÂĂ��邾�낤�A�Ƃ��l���Ă��Ȃ������B

�@�u���́A�߂��Ă��ăe���A���̂悤�ɂ��݂����낤�v�ƁA���R���i�ߊ��u���E�q�b�`�����R�ɂ��炵�Ă����B

�@�u���E�q�b�`�����R�́A�����g�V���e�b�g���R�̋@�b�������A�_���P���N�Ɍ������C�M���X�R���͂��A���ł���ˑO�A�q�g���[�̓ˑR�̖��߂Œ��~����Ă��܂����ꌏ�������������B

�@�q�g���[�́A�����̂��̖��߂��A�ǂꂾ���[���l���������̂��̂ł��邩���A�M�S�Ƀu���E�q�b�`���ɐ��������B

�@�u���E�q�b�`���́A�q�g���[���C�M���X�R���A�_���P���N���瓦�����Ă��A����ɂ���Ęa�����̃`�����X���A�L���ɓ����������ƐT�d�ɔz���������ʁA���̂悤�ȑ[�u���Ƃ����̂��Ƃ������Ƃ��킩�����B

�@�������A����̓q�g���[������قǃn�b�L���l�����Ă̂��Ƃł͂Ȃ������̂�������Ȃ��B

�@�u���x�̍��ɔ����āA�@�b�������������Ă������Ƃ͕K�v���v�Ƃ��A�����̓��ӂ̂��Ƃɕ�͍��𒆎~�����̂́A���ۂ̓����g�V���e�b�g���R���g�������B

�@

�Ƃɂ����q�g���[�͓������G���u�߂��Ă��ăe���A���̂悤�ɂ��݂��v�Ɨ\�z�����̂́A�Ԉ���Ă͂��Ȃ������B

�@����ł��q�g���[�́A�a�������߂铹���܂����邩������Ȃ��A�Ɣ��M���^�ł������Ƃ͂������ł������B

�@���l�Z�N�܌���\����A�C�M���X�R�����������ƊC��ɓP�ނ��Ă����Ƃ��i���邢�̓����g�V���e�b�g���R�̋������Ō��ł��ꂽ�Ƃ��j�A�q�g���[�̓��[�_�[��ɂ������āA�C�R�̃C�M���X�N�U���́u���ɍ���Ȃ��̂ł���A�ǂ����Ă��^�i��������K�v������v�ƌx�����A����ł����Ɓg�d��Ȏ����h���l���Ă����B

�@���������d��Ȏ����Ƃ����̂��A�_���P���N����̓��������̂܂܌��̂����Ă��܂����q�g���[�̎��ӂ̔O�ł������̂��A���邢�͘a�������Ƃ߂��{�[�Y�ł��������́A���Ȃ��n�b�L�����Ă��Ȃ��B |

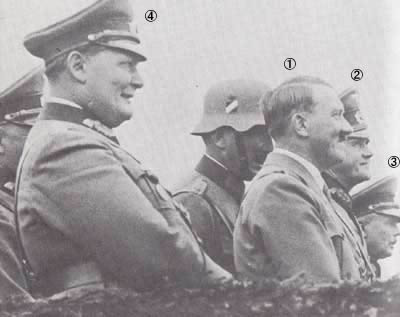

�N�r�I�F

�q�g���[�ƒn�}���݂Ȃ���������Q���g�E�t�H���E�����g�V���e�b�g�����B

�|�[�����h���A�t�����X���A���V�A���ƌR�W�c�i�ߊ����Ƃ߂����A���X�g�t�U���Ɏ��s���ăN�r�ɂ��ꂽ�B

�m���}���W�[�h���łӂ����ё��i�ߊ��ɔC�����ꂽ���N�r�ɂȂ�A�A���f���k�̐킢�ł܂��܂����w�����Ƃ��������s���q�g���[�ɉ�C���ꂽ�B

|

6 �p���N�U�ɂ���Ƃӂ݂��� top

�@�C�M���X�N�U�v��ɂ��ẮA�q�g���[�̍���c�ł͈�x���_�c���ꂽ���Ƃ��Ȃ��������A�C�M���X�����z������₢�Ȃ�A�������ɑΉ��Ƃ�ꂽ�B

�@����̓h�C�c�C�R�𒆐S�ɂ������̂ŁA����Ȍジ���ƕύX����Ȃ������B

�@�������̌v��́A�܂��ق�̏����I�Ȃ��̂ɂ������A�C�M���X��݂̉p�͑��ڔ�������Ƃ��A�C�M���X�C���̈�Ԃ��܂��Ƃ�����Ւf����A�Ƃ����������x�̂��̈ȊO�ɂ͂Ȃɂ��l�����Ă��Ȃ������B

�@���[�_�[����A�܌���\����Ɏ��₵���̂́A�q�g���[���A���̌v��������ƍו��܂Ńj�c���悤�Ƃ̂���ł���̂��ǂ����A�m���߂������������������̂����A�ꃕ�������āA����𐮂����C�M���X���A�Ȃ�̍~���̂������������Ȃ��悤�Ȃ̂ŁA���[�_�[�́A����ɉ��x���A�q�g���[�ɂ����˂��B

�@�q�g���[�́A���̂��тɁA�^���̐F��[�߂Ă������悤�������B

�@�������q�g���[�́A���ɂ͐N�U�̎�������˂Ȃ�Ȃ��ƁA���S�ł͌��ӂ��Ă����B

�@�i�ނ́A���l�̃A�C�f�A���A���ۂ̖��ɗ��Ƃ������Ƃ��킩�����Ƃ��ł��A�����A�����F�߂�����Ȃ��悤�Ȃӂ�������j

�@�q�g���[�����ӂ����������Ƃ́A��̎w�߂����������Ƃł����炩�������B

�@�ŏ��̑����w�߂͎�������t���̂��̂ł���B

�@�u�����͈��̏����̂��ƂŁ\�\�ł��厖�Ȃ��Ƃ́A��R�������ɂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃ����\�\�C�M���X��N�U���悤�ƌ��S�����v

�@���͎����\�Z���t���̂��̂ŁA�����ׂ̂Ă���B

�@�u�C�M���X�́A�R���I�ɐ�]�I�ȏ�Ԃɂ���̂ɁA�~�����钛��������Ă��Ȃ��B

�@���̂��߁A���́A�C�M���X�ɂ�������N�U�v������������B

�@�����K�v�Ȃ�Ύ��s����B���̌v��͔����Ȃ��܂łɏ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��v

�@�ܓ���̉�c�Ńq�g���[�́A���C��O�R��]�Ɂu�\�A�Ƃ̐����W���ς��\���v������ƌ�����B

�@�i������]�����́A�q�g���[�̃\�A�ɂ�������Ӑ}���A���łɒm���Ă����̂ŁA���ꂪ��������킯�ł��Ȃ��̂ɁA���܂��̂悤�Ȃ��Ƃ������̂��A�Ȃɂ��s�v�c�������B

�@�����炭�q�g���[�́A�\�A�Ƃ̗F�D�W���A�\�ʓI�ɂ͂܂��̂����Ă��邱�ƂɌ��y���A�ނ�������N�����邱�Ƃɂ���āA�ق�Ƃ��̈Ӑ}�𖾂炩�ɂ���̂��A���낻�낿�������Ƃ����߂����Ƃ����̂ł͂���܂����B

�@����́A�܂��C�M���X�Ǝ�����A�h�C�c�S�R���\�A����ɏW�����悤�Ƃ���헪�I�Ȍ���ƁA���������Ă����̂��낤�j

�@���̂��߃C�M���X�N�U���\�\�B�ꖼ���g�C�n�h�k�������l�Ƃ�\�\�͐�������ł̐푈���I�点��ł��L���ȕ��@���ƍl����ꂽ�̂ł���B |

1940�N5����_���P���N����̓P�ޡ

�D�ォ��嗤�Ƃ킩�������C�M���X�R���m

1940�N8���A�����h�������P���h�C�c��R��

���b�T�[�V���~�b�gMe110�퓬�����@

|

7 �g�����m�ۂ���h top

�@�q�g���[�͎O�R��]�����ɂ��̂悤�Ɍx�������B�ނ�͂��̘b�������Ă��A�ׂɋ����͂��Ȃ������B

�@�u�C�M���X�w�̋����݂͂���������ǂ��A���̍��́A�G�����C���������Ă���C��������̂��B

�@�m���E�F�[�̂Ƃ��̂悤�ɁA����I�ɉ������Ă����悢�Ƃ������̂ł͂Ȃ��B

�@��킪�听������Ƃ͗\�z�ł��Ȃ��B

�@�\���������A�������ӂ��������G���A��X�̖ʑO�ŁA��X���n��Ȃ���Ȃ�Ȃ��C����x�z���Ă���̂��B

�@����ɂ͗��R�̎l�Z�t�c���K�v�ł��낤�B

�@��Ԃނ����������́A�����̕⋋�ƒ����ł���B

�@��X�̓C�M���X�ł́A�ǂ̂悤�ȕ���������ł��Ȃ��B

�@��X���ǂ����Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ́A���S�Ȑ����ɂ��邱�Ƃ��B

�@�܂��A���̍��͓V���ԂƖ��ڂȊW������B

�@��N�̂����łǂ̎���������Ԃ����A��ԑ�Ȃ��Ƃ��B

�@�Ȃ��Ȃ�k�C�ƃh�[�o�[�C���̓V��́A�㌎���������\�����{�܂łɂ͖����ł͂��߂�B

�@�]���āA��͂̐N�U�͋㌎�\�ܓ��܂łɊ������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��v

�@���R�����́A�q�g���[���A���łɂ݂�Ȃ��m���Ă���킩�肫�������Ƃ�{��Ȃ��炢���Ă�������̂ɁA�������̂������Ƃ������Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@�����A���̂����A���R�����́A�q�g���[����R�ɂ�鐧�̊m�ۂ��̂���ł��A�Ƃ��Ă��u�p�{�y�q��v�k�o�g���E�I�u�E�u���e���l�ŏ��݂��݂��Ȃ��A�ƃq�g���[�ɍ�����E�C���Ȃ������B

�@�����m�ۂ��悤�Ƃ���킢�́A�����\���ɑS�ʓI�ɊJ�n���ꂽ�B

�@�����ĘZ�T�Ԃ����Ă��A���̖ړI�͒B������Ȃ������B

�@���̖ړI�Ƃ́A�R���I�ɂ����ƁA�����h�������S�ȍ�����Ԃɂ��Ƃ�����A�h�C�c�R�̋��Ђ������Ă���p�암���݂Ƃ̒ʐM�Ԃ��Ւf����B

�@��������ΐN�U�����́A����Ԃɂ��������Ă���Ƃ���֏㗤�ł���B

�@�C�M���X�R�̎�����������̂���`�����X�͂قƂ�ǂȂ����낤�A�Ƃ������̂������B

�@�������Q�[�����O�̃h�C�c��R�́A�����m�ۂł���ǂ��납�A�r��ȑ��Q�������Ă����B

�@�����Ĕ�����������ƁA���[�_�[��̊C�R���i�ߕ��́A�C���������݂��͂��߂��B

�@�Ƃ����̂́A��R�̉���Ȃ��ɂ́A�C�M���X�C���ɐN�U���x���̂��߂ɋ@����~�݂ł��Ȃ���������ł���B

�@����͋�R�����Ă������Ƃ��������A���̂悤�ɂ��ė��C��O�R�̑厖�ȋ��͑̐��͔���Ă����Ă��܂����B

8 �u�p�{�y�q��v�ɔs�� top

�@�����ɃC�M���X�C���̓V�����Ȃ��Ȃ��Ă����B

�@���̂��߂ɁA�C�M���X��R�i�q�`�e�j�����ł��邱�Ƃ��ނ��������Ȃ����̂ł���B

�@�܂�A�q�g���[�́A����ɘa�������Ƃ߂��邾�낤�ƍl���āA�C�M���X�R���_���P���N�őS�ł������ɓ������������ƂŁA��p�I�ȑ厸�s�����������̂������B

�@�����āA�q�g���[�̏��R�����́A�C�M���X�R�nj��̗]���������ĉp�{�y�ɐN�U���鎞�����킵�A������Ԃɂ��������Ă��܂����B

�@���܂�A�ǂ̂悤�ɃA�N�Z�N���Ă��C�M���X���łɐ������郁�h�͂����Ȃ������B

�@����������A�˂ɂ��̐����ɏ悶�Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƁA���������s������A�������āA�ق�Ƃ��Ɏ��s�����悤�ɂ݂��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����̂́A�푈�̌����Ȃ̂ł���B

�@�㌎���ɂȂ�Ɓg�������h���́A�Ȃ�Ƃ��̖ʂ�ۂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ���܂Œǂ����܂�Ă��܂����B

�@����ɂ��ă��[�_�[��́A�������Ă���B

�@�u���݂̋�̏�Ԃł́A�������s��������ɂ͂������Ă��Ȃ��B

�@�������́g�������h��킪���s������A�C�M���X�̈АM�ɁA����߂ėL���ƂȂ邾�낤�B

�@���������̍��́A�܂��������Ă͂Ȃ�Ȃ��B�C�M���X��s�����点�Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ����炾�B

�@���������������邱�Ƃ��킩������A�C�M���X�͓��S�z�b�Ƃ��邾�낤�c�c

�@�C�M���X�͑��̎�͕����́A���̊Ԃɏ㗤�R�����ނ���Ԑ��𐮂��Ă��܂����낤�v

�@���́g�������h���́A���l��N�܂ŃC�M���X�ɁA������Ƃ����s�����������Ă����̂ł��邪�A�ŏI�I�ɂ̓z�R�������Ԃ����L�^�����Ƃ��ɂق��肱�܂�Ă��܂����B

�@�����āA���l���N�\���Ȍ�ɂ́A�G�����o���Ƃ��A�N�����̍�킪���邱�Ƃ�^���ɂ͐M���Ȃ��Ȃ����B

�@���̂���܂łɁu�p�{�y�q��v�́A�Q�[�����O�̃h�C�c��R�Ɏ肢���������������������Ƃ����炩�ɂȂ����B

�@�C�M���X�ł́A�`���[�`���̌��t���A������Ƃ���ň��p���ꂽ�B

�@�u�l�ޓ����̐��ŁA���Ă����������̐l���A�����������̂��Ƃ��A���������Ȃ��l�Ɉˑ��������Ƃ͂Ȃ������v

|

����������j�F�q�g���[�Ɏ���������q�����[�B

�e�q���k�r�r�l�Ɣ閧���ƌx�@�k�Q�V���^�|�l�̐e�ʃq�����[�̌��͂͂������ɋ��܂��Ă������i1938�N�j

|

9 �\�A�N�U�v�ʂ����߂� top

�@�C�M���X��R�́A�h�C�c��R�������h���������ɂ��Ƃ�����A�C�M���X�e�n�𐪕����悤�Ƃ����̂��A�����Ɍ��ނ����B

�@

�g�������h���́A�������ԈႦ�����߂Ɏ��s�����̂ł���B

�@�������q�g���[�͂܂��V�����v�������]�T���������B

�@�q�g���[�͉�c�̐ȏ�A���R�����ɂ��̐V�v�����������B���R�Q�d�����n���_�[���R�́A���̉�c�������قǂ������������ƋL�^���Ă���B

�@�u��X�́A���܂�C�M���X����̕ω��ɂ̂��݂����悤�ȁA������v�f���������Ȃ������Ȃ��B

�@�C�M���X�̓\�A�Ɋ�]���Ȃ��ł���A�����炭�́A�A�����J���O���ɂ�������x��]���悹�Ă���B

�@�����ŁA�����\�A�����ł��Ă��܂��A�C�M���X�ɂƂ��ẮA�A�����J�������Ȃ��Ȃ�B

�@�Ȃ��Ȃ�A�\�A���ŖS����A�ɓ��ł̓��{�̗͂��A���ɑ傫���Ȃ邩�炾�B

�@������A��X�̂��̖ڕW�́A�\�A���łɂ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�������A�\�A�ӂ���̂́A������Α����قǂ悢�B

�@���̍U���͈ꌂ�̂��ƂɁA�\�A��������������Ă��܂��悤�Ȃ����ɂ��Ȃ�������A�ړI�͂͂����Ȃ��B

�@��X�������A���̌܌��k���l��N�l�ɁA���̍U�����͂��߂�Ȃ�A�܃����ŖړI��B���ł���ł��낤�v

10 ����܂Ƃ��̃��\���[�j������ top

�@�����Ƀq�g���[�́A�����I�ɂ��R���I�ɂ��A�����̌v��B���̂��߂ɁA�푈�̂�����ǖʂ𗘗p���邱�Ƃ�Y��Ȃ������B

�@�ނ̓t�����R���R�Ɖ�k���A�����R���W�u�����^���A�����b�R�A�A���W�F���A���l��������A������������邱�Ƃ�㏞�ɁA�X�y�C�����푈�ɎQ�����A�h�C�c����ɂ��悤���������B

�@�܂��q�g���[�́g�n���C����̓Ɛ�I�ȌR���s�����h�ƂЂ������ɁA�C�^���A�̓o���J�������ɂ������āA�����Ȃ�R���s�������Ƃ�Ȃ��Ƃ������ƂŁA���\���[�j�̓��ӂ������B

�@����ɁA�s�k�����t�����X���{�̌���Ƃ��āA���܂��Ɏア�͂����Ȃ��A�r�V�[�����̗���ҁA�s�G�[���E���o���ɓł���Ă���y�^�������ɂ������ẮA�k�A�t���J�̃t�����X�A���n���c���C�R�ŃC�M���X�C�R�̕��͉�������낤�Ƃ��Ă���̂��ڂɌ��Ă����B

�i�t�����X�́A�C�M���X���s�ꂽ���ƁA������Ƃ���A���n�̓y�����炤���ƂɂȂ��Ă����j

�@�q�g���[�̂��̂悤�Ȍv��́A�������肵���S���I���R�������ɂ��Ă����B

�@�\�A�ɂ��ẮA�t�B�������h��ł݂����\�A�R�̎��͂��炢���āu�h�C�c�̑g�D�����ꂽ�R���͂̂܂��ɂ͂ЂƂ��܂���Ȃ��v���Ƃ��킩���Ă����̂ŁA������Ƃ��Č����������悤�Ƃ͂��Ȃ������B

�@�q�g���[�́A�����W�ɂ���C�^���A�̃��\���[�j�ƃX�y�C���̃t�����R���y�̂��Ă����B

�@���\���[�j�́A�˂��݂Ԃ����A�������̌�������E���������Ȃ����ꂪ����������ł���A�t�����R�́A�s�����x�߂���Ƃ������R����ł������B |

�Y�f�[�e�������g�̊�@�F

�@1938�N9��23���A�q�g���[��K�₵���C�M���X�̃`�F���o�����i���j

�A�@9��26���A�q�g���[�̓Y�f�[�e�������g��

�Ō�̗̓y�v���ł���Ɖ��������̂����c�c |

�@�q�g���[�̓��[�h�����R�k���h�R��핔���l�Ɂu�h�[�`�G�k���\���[�j�̂��Ɓl�́A�A�t���J�ŗ\�z�ǂ���ɓ����Ă���B

�@�C�^���A�R���������B

�@��X�́A���\���[�j���A�t���J�Ő��������ނ��Ă��邠�����ɁA���[�}�j�A�̐Ζ����˂炦��킯�ŁA���̎�����ł͗L���ɂ����Ă���v�Ɗm�M�������Č�����B

�@���\���[�j�́A�J���O�Z�N�̃A�r�V�j�A�k�G�`�I�s�A�l�̖��_����g�����h����Ȍւ�ƍl���A�V���[�}�鍑�̌��݂ȂǂƂ����A�r�����Ȃ���u���V�L���g���Ă����B

�@���\���[�j�́A���̖�]���������ׂ��A���l�Z�N�\���A�\�}�������h����C�M���X�h�q�R��Z�Z�Z�l��ǂ������̂ɐ��������B�ł����̏��������邽�߂ɑS�_�o���W�����A���r�A�A�A�r�V�j�A�A�\�}���A�ɏW�������܁Z���l�̕��͂̂����A�܁Z�Z�Z�l�����̐퓬�ɓ��������̂ł���B

�@���̐푈�ŏ������̂ŁA���\���[�j�ƃC�^���A�R�ō��i�ߊ��O�t�`�A�[�j�����̓�l�́A�݂��ɔw����@�������đ傢�Ɋ�̂ł��邪�A���̊ԂɁA����ȃG�W�v�g�����������̂����C�M���X�͑����A�Ђ����ɒn���C��i��ł����B

�@�����̑������������āA�C�M���X�R�w�����E�F�[�x�����R�́A�V�W�o���j�A�g�u���N�̐킢�ő叟���������߁A���l��N�ꌎ���{�܂łɁA�C�^���A�R�ɋ��J�I�ȎS�s���������A��ܖ��l��ߗ��ɂ����̂ł���B

�@���\���[�j�́A�A�t���J���J�n�Ɠ����ɁA���͂�o���J���s����ɉ䖝�ł��Ȃ��Ȃ�A���o�j�A���Ƃ���A�M���V���ɐN�������B

�@�������A�����ł����\���[�j���g�����ɋP���C�^���A�R�h�Ǝ��������������A��T�Ԃ������ʂ����ɕs���_�Ȕs����]�V�Ȃ�����Ă����B

�@�q�g���[�́A���̌y�̂ɒl���铯�����C�^���A���A�����J���b�|�Ő��_���_�����Ă���̂����炯�����Ă��܂����̂��݂āA���������Ȃ����A�������h�C�c�̐����ړI��B�����邽�߂ɁA���\���[�j���x�����Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@���l��N�A�@�b�����̉������ŁA�ł��o���䂽���Ȗ����R�̈�l�A�G���E�B���E�����������A�t���J�ɔh�����čU�����J�n���A�E�G�[�x�����R�̃C�M���X�R���G�W�v�g�ɒǂ��������Ă��܂����B

�@���[�_�[��͓��L�ɂ��������Ă���B

�@�u�����́A�C�^���A������Ȃ����Ƃ��A�푈�ɏ��������邩�̌���I�ȗv�����Ƃ��������Ă���c�c

�@�����A�C�^���A����������Ȃ�A����͐������ɂƂ��āA�傫�ȈАM���Ă��Ӗ�����ł��낤�v

�@�q�g���[�̓o���J�����ł��A���\���[�j�������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����B�C�^���A�R���M���V���𐪕��ł��Ȃ����Ƃ��킩�����̂ŁA���l��N�l���͂��߁A���[�S�X���r�A�ƃM���V�����Ƃ��ɐN������ړI�ŁA���Z�t�c�̃h�C�c�R��h�������B

�@���\���[�j�Ɠ������ނ���ł��邱�Ƃ́A���͂̓_���炢���āA���ɍ��������ƂɂȂ����B

�@�q�g���[���A���́g���m�炸�ŁA����Ȃ��F�l�h���A�����������̂������͂Ȃ������B |

�g�����̌ρh�����������R�B

�܁Z�Ńh�C�c�R�ŔN���̌����ɏ��i����

|

|

�A�t���J�ł̎S�s�F���l��N�ꌎ�A�V�W�o���j�A�g�v���N�̐킢�ŃC�^���A�R�͈�ܖ��l�̕ߗ��������A�C�M���X�R�ɎS�s�����B

�q�g���[�̓����������R��k�A�t���J�ɔh���������R�̌��������͂��������A������ɁA��������Ԑ킪�J��L����ꂽ�B

|

11 ���[�}�j�A�w�R���g�ߒc top

�@���[�}�j�A�ɂ������ẮA�q�g���[�͈��l�Z�N�㌎�A�g�R���g�ߒc�h�𑗂荞�݁A�ŏ��̌��R�Ƃ����������������B

�@���̎g�ߒc�̔C���́u�F�D�I�ȃ��[�}�j�A�R��g�D���A�P�����A�w������v���Ƃɂ������B

�@�������̌R���g�ߒc�ɂ́A�S���E�A���[�}�j�A�A�����Ďg�ߒc�ɂ��閧�ɂ��Ă����ׂ̔C�����������悤�ł���B

�@����́A�����\�A�Ɛ푈���͂��߂�ꍇ�ɔ����āA���c�n�т��m�ۂ��邽�߁A���[�}�j�A�����Ƀh�C�c�R��n�����鏀���������߂邱�Ƃł������B

�@�g�\�A�Ɛ푈���͂��߂�ꍇ�ɔ����āh�ƁA�����Ă܂���������������Ă��邪�A�q�g���[�������ɂ������Ė�S�������Ă��邱�Ƃ��n�b�L�����Ă���ȏ�A���������R�b�P�C�������B

�@�������\�A���A���łɃh�C�c�̃��[�}�j�A�Ȃǂɂ�������Ӑ}���A�\���^���Ă���A�ʒi����ɋ����͂��Ȃ������B

�@���O��N�Ƀ|�[�����h��������ɂ͍���͂Ȃ��������A�\�A�ƃh�C�c�͂Ƃ��ɁA�����̃��[�}�j�A�̐Ζ������ɊS���������̂ŁA�݂����x���������Ƃ��Ă����B

�@�������q�g���[���A���[�}�j�A���c��ڎ����邽�߂ɁA�@�B���������t�c�ɑҋ@�𖽗߂����Ƃ��A�\�A�͑傢�ɓ{�����B�������A�@�B�������ҋ@�̂��Ƃ͌�����B

12 ���ƈɎO���h�����蒲�� top

�@���l�Z�N�㌎��\�����A���ƈɎO���h������̒����\�����炵���Ƃ����ō��@���d�A�N���������k�\�A�̐��{�@�ւ�����l�ɓ��������B

�@���̓d��̓x����������ł��ꂽ���̂�

�@�u���̖h������́A���ڂɂ͐푈���A�����J�ɂ������Č�����ꂽ���̂ł���B

�@���̂��Ƃ͋���̏ɁA�n�b�L���Ƃ͏�����Ă��Ȃ����A���̕��傩��ԈႢ�Ȃ����_�ł���B

�@���̒��ږړI�́A�A�����J�̐푈�Q�������Ȃ������v�f�����邪�A�������݂̐푈�ɎQ������A�A�����J�͎����I�ɎO�̑卑��G�ɂ܂킳�Ȃ���Ȃ�Ȃ��A�Ƃ������Ƃ��������̂��v

�Ƃ������e�̂��̂ł������B

�@���̒m�点�������āA�X�^�[�����̈ӂ��������g�t�O�����A�x��������K�₵���B

�@�x�������̃\�A��g�قōs��ꂽ��k�̐ȂŁA�h�C�c���̓����g�t�ɁA�A�����J��������邩���Ȃ����͕ʂƂ��āu�����Ȃ�A���O���T�N�\���������A���[���b�p�嗤�ɏ㗤���邱�Ƃ́A�������Ă���܂��B

�@�Ȃ��Ȃ�C�M���X�͔s��Ă��邵�A�s�k��F�߂�̂́A���Ԃ̖��ɂ����Ȃ����炾�v�Ɨ͐������B

�@�����ɂ��Ȃ��ƂɁA���̉�k�́A��P�x�������߂ɁA���炭���f���Ȃ���Ȃ�Ȃ������B

�@�����Ń����g�t�́A�Ђ�₩�ɂ����˂��B

�@�u�����C�M���X�������Ă���̂Ȃ�A�Ȃ���X�̓C�M���X�R�̔��e�������Ă���Ȃ��ŁA�h�ɓ����Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��낤���v

�@�������������������A�\�A�����܂�n�b�L���Ƃ����^�f�������Ă��邱�Ƃ��킩��ƁA�q�g���[�͂���������ʓ{�������킵���B

�@����͘A���̉�c�ł��A��������イ�łĂ�����̃J���V���N�������B

�@�q�g���[���E�B�[���ɂ����N�̂���̒��ԁA�n�j�b�V����t�i�[�A�m�C�}���Ƃ������A�����A�������̏�ɂ�����A�̂悭�m���Ă����q�g���[�̐��i���A����Ɍ��������̂ɂȂ��Ă���̂ɋC�Â����ɈႢ�Ȃ��B

13 �q�g���[�̃��~������ top

�@�q�g���[���g�s���h��g�g�D�̔�\���h�ɂ������Ă����Z�C������������O��I�ɒ��ׂ����悤�Ƃ��鐫�i�͕a�I�Ȃ��̂ɂȂ��Ă��āA�Ȃɂ������������̎v���ǂ���ɂȂ�Ȃ���C�����܂Ȃ��Ȃ��Ă����B

�@�܂��q�g���[�́A�R����]���A���Ƃ���ɔނ��w�����悤�Ƃ�����A���������ނ̌v��������Ďז����悤�Ƃ�����A����ɔނ̓G���\�z�ȏ�ɋ��������肷��ꍇ�ɁA�{��ɔR���āA���V��ԂɂȂ����B

�@���̂悤�Ƀq�g���[�̐��_��Ԃ��A���C�ɂ����Â��Ă������Ƃ̓n�b�L�����Ă����̂ł��邪�A����A���G�ȌR���s����W�J���邤���ŁA��Q�ƂȂ���̂͂�����Ƃ��ĂȂɂ��Ȃ������B

�@�������A�q�g���[�̐S���I���@�͂́A�����Ă����B�q�g���[�́g�J���h�����킹��悤�ȁA�ނ�������������������̂ł���B

�@���Ƃ��A�X�y�C���̃t�����R���R�́A�O���`�A�[�j���R�̃C�^���A�R���s�����A�p�C�R�̋��u�C���X�g���A�X�v���Ȃ�̖W�Q���������ɒn���C���Ƃ����ăG�W�v�g�ɒB���A�W�F�m�o�k�W�F�m�A�A�C�^���A�k�����̍`�l�̓C�M���X�R�͖͂̊C�ˌ����������Ƃ����A����������̃j���[�X�������������ŕs���������A�������ɎQ������̂����߂���Ă����B |

�u�����Ƃ́A���O�̊���玩���ɕK�v�Ȍ��t�̈Î��������A���x�͂���������Ē��O�̐S�ɑi������悤�ɁA��O�̂��Ƃɂ��Ă������̂ł���v�i�w�킪�����x�惊�j |

�@�t�����R���A���a�J�[�ɂӂ���ċ߂��Ȃ������Ƃ��Ă��A�q�g���[�͈ˑR�Ƃ��Ď����̌��ʂ������Ă邱�Ƃ��ł������A���ꂪ��ɐ������ƐM���邱�Ƃ��ł����B�i���������M�O���A�֑�ϑz���Ƃ����Ă�����ʂ��̂ł��邱�Ƃ͂����܂ł��Ȃ��j

�@�n���_�[���R�Q�d�����́A���̍��̃q�g���[�ɂ��Ă��̂悤�ɋL�^���Ă���B

�@�u�����́g�����h�������Ǝ咣���A������Ƃł��l�������͂��߂A�`�F�R�X���o�L�A�A�|�[�����h�A�m���E�F�[�A�L���i�C�J�k�k�A�t���J�A���r�A�l�̍��͂ǂ����������Ƃ�肩�����B

�@�܂��A��X�R�l�̖��\�Ԃ���U�����A�����͎��Ȓ��S��`�I�ϑz�̃J���ɂƂ��������Ă��܂��v

14 �֑�ϑz�́g�o���p���b�T�h��� top

�@�q�g���[�̐헪�I�\�͂��ؖ�����K�v������A���̎����ɂ́A���̗L���ȁg�o���o���b�T�h����k�ԂЂ��ŗL���ȃh�C�c�c��t���[�h���q�ꐢ�̖����Ƃ�g�o���o���b�T�h�i�ԂЂ��j���Ƃ������l�ɂ��ď����������w�ߑ��\�ꍆ�قǂ悢��͂Ȃ��B

�@����̓\�A�����v��ŁA�q�g���[�̓��[�h�����R�Ɂu��X���h�A�����Ƃ������ŁA�����������S�̂����ꗎ���邾�낤�v�ƌ�����̂ł���B

�@���̎w�߂͋㕔�����������Ȃ������̂ł��邪�A�S���Z�y�[�W�ɋy��ł���B

�@�q�g���[�́A�܂����̂悤�ɂׂ̂Ă���B

�@�u�h�C�c���h�R�́A�Ήp�푈���I��܂łɁA�d�����Ń\�A�ӂ��鏀���𐮂��˂Ȃ�Ȃ��c�c

�@�����͈��l��N�܌��\�ܓ��܂łɊ�������c�c

�@�������V�A�ɂ���\�A���R�̏W�c�́A�[���N�T�r��ł�����Ői������@�b�����̑�_�ȍ��ɂ���Č��ł��A����ɖ��L�Y�ł̂����Ă��Đ퓬�Ԑ��ɂ���\�A�R���ދp����̂�j�~����B

�@���̍��̋��ɖړI�́A�{���K�삩��A���n���Q���X�N�k�\�A�k�������C�ɖʂ����C�`�l�ɂ����������A�A�W�A�E���V�A�ɂ�����܂ł̖h�q�������肠���邱�Ƃł���v

�@���̂悤�ɖړI���n�b�L�����������ƁA�q�g���[�͖k���ł̓t�B�������h����A�암�ł̓��[�}�j�A����A�ǂ̂悤�ɂ��čU����������ׂ�������������B

�@���̓�̍U���̊Ԃ��ւ��Ă�ꏊ�́A�v���s���`����n�ɂȂ�͂��������B

�@���̖k���R�W�c�̓o���g�����k�G�X�g�j�A�E���g�r�A�E���g�A�j�A�l�ƃ��j���O���[�h���߂����A���̒����R�W�c�͔����V�A�����f���Ă���ƍ������A�o���g�C���ݒn�悩��ދp����\�A�R�����i�ɂ��Ƃ������B

�@����n�쑤�̑�O�̓���R�W�c�̓E�N���C�i���Ƃ����ăL�G�t�܂Ői������B

�@�����̎O�R�W�c�̑��ʂ̓��[�}�j�A�R�����A�암�̃h�C�c�R�́A�I�f�b�T�ƍ��C�܂Ői�o���A�h�l�c�~�n�̍H�ƒ��S�n�т�N������A�Ƃ������̂������B

�@����͔��ɍI���ŁA�����������I�ȍ�킾�����B

�@�q�g���[�̓n���_�[���R�ɁA

�@�u�N�����͂��̌v��̍ו������s���邾���ł悢�B��������Η������k���l��N�ꌎ�l�܂łɏ����ł��邾�낤�B

�@�Ƃ��ɑ�Ȃ��Ƃ́A��킪�������ł��x���̂͋�����Ȃ��Ƃ������Ƃ��B

�@�\�A�܂ł͉�������������A�������\�A�̓~�͌���I�ȗv�f�ɂȂ�B

�@��X�͓~�Ɛ키�ȑO�ɏ��������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���̌v��͂��ׂĂ��̓_���l�����Ă��߂��Ă���v

�@�ƌ�����B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |