|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10

10 最後の”カン”大反攻もむなし

一九四四年六月六日午前六時三十分、連合軍五個師団による大陸反攻作戦の第一波が攻撃を開始した。

四二六六隻の連合軍船舶と上陸用舟艇が、ノルマンジー海岸に殺到した。

これにさきだち六日午前二時、空挺部隊をのせた三〇〇〇機の飛行機が飛び立ち、午前三時十四分には空軍爆撃機二二一九機、さらに午前五時五十分には海軍爆撃機がそれぞれ出撃した。

この上陸作戦には、艦艇七〇二隻、二五の掃海艇隊が支援し、またDデイ〔上陸作戦開始日=アンデジグネイテッド・デイの略〕までに鉄道、橋、飛行場を攻撃した航空兵力の総数は一七一個飛行中隊にものぼった。

この巨大な反攻軍の総指揮をとったのは、ドワイト・アイゼンハワー将軍〔のちに米大統領〕だった。

兵員の点からみれば、大陸で迎え撃つドイツ軍のほうがはるかに強大な兵力だった。

ドイツ軍は歩兵五〇個師団に、機甲一〇個師団をもっていた。

しかし、これらのドイツ軍兵力は広大な地域を護っており、その範囲はノルマンジー、ブルターニュ、パドカレー〔ドーバー海峡〕、フランドル、オランダ、ビスケー湾、地中海沿岸リビエラの各地方にまで及んでいた。

ノルマンジー地方を護っていたのは歩兵九個師団と機甲一個師団であった。

1 食い違う二将軍の防衛戦略 top

この防衛軍の責任者で、総指揮をとったのは西方軍総司令官のゲルト・フオン・ルントシュテット元帥だった。

ところが彼は、ヒトラーに連合軍の上陸作戦計画はわかりきっているのだから、これに備えてフランスから撤退し、防衛軍をドイツ国境まで引きさがらせるべきだと進言したため、ヒトラーはフランスでの指揮をロンメル元帥に命じ、ルントシュテット元帥に恥をかかせたのである。

「ヒトラーは二人の元帥がフランス防衛の方法について違った考え方をもっていることを百も承知のうえで、二人を意地悪くイガみあわせた。

このため二人は、事態の解決のために、どうしてもヒトラーに頼らざるをえなくなり、ヒトラーヘの依存度を高めてしまったのである」とシュパイデル将軍はのべている。

ルントシュテット元帥は、ドイツ国境まで撤退してはならぬという命令に、いやおうなく、従わなければならなかったが、連合軍の攻撃を食い止める最良の方法は、ドイツ軍主力部隊を海岸からはるか後方に配置し、連合軍にいったん足場をつくらせ、そのうえで海岸線のまうしろから攻撃をかけ、連合軍を海中へ追い落とすことである、と考えていた。

これにたいし、ロンメル元帥は、連合軍が上陸するさいに水際で一挙に粉砕すべきだと考えていた。

そのためには、当然のことながら、特別に強力な海岸守備隊を配備し、その後方には海岸線から数キロ以内のところに予備軍を配置して、がっちりと守りを固めるべきだ、と考えた。

対立するこの二つの考え方にたいしてヒトラーが解決案を示した。

それは、両元帥の意見を取入れた折中案であり、けっして合理的な案ではなかった。

それは、歩兵部隊が前面に布陣し、機甲部隊が後方に位置するというものだった。

しかし、本来妥協案というものは、絶望的な時期には、まず満足すべき解決とはならないものだが、この場合も例外ではなかった。

また“大将軍”が、いくらウォルフスシャンツェ〔狼の穴:東プロシアにある総統大本営〕から指揮をとってみたところで、ききめはなかった。

しかも、その一方でヒトラーは、予備軍は一切、自分の許可なしには戦場へ送らない、という気違いじみた命令をだし、これが悲惨な結末を招く原因になったのである。

2 連合軍の上陸地点で“カン”さえる top

しかしながら、ヒトラーは、そのころほとんど消えかかっていた心理的洞察力のヒラメキをみせ、再び大将軍としての才能を示した。

これは、ほとんど最後のヒラメキ――ほんとうに最後のヒラメキをみせたのは、この年の冬「アルデンヌの戦い」のときであったが――で、連合軍がどこに上陸するかを、ピタリと言い当てたのである。

ルントシュテット元帥は、連合軍の上陸地点をドーバー海峡の一番せまい部分であるカレーとディエップの間〔パドカレー地区〕であろうとにらんでいた。

この地区は、度量のせまい戦略家がいかにも選びそうな上陸地点であった。

しかし、ヒトラーの参謀のひとり、ワーリモント将軍によれば、ヒトラーは、連合軍最高司令官アイゼンハワー将軍――けっして正統派の将軍ではなかったが――がオーソドックスな戦術をとるとは考えていなかった。

おそらく上陸地点は、そそりたつ絶壁でもないかぎり、カーンとシェルプールの間〔ノルマンジー地区〕になる可能性が大きい、とヒトラーは側近にもらしていた。

「なぜなら、連合軍には大きな港が必要だ。この地点以外にどこに上陸地点があるのだろうか」

ヒトラーのヨミはさえていた。

このためロンメル元帥は、フランスにいるドイツ軍防衛部隊をノルマンジー地区に強化しなければならなかった。

3 将軍の手綱をしめた悲劇が… top

しかし、心理的なヨミがいかに正しいものであっても、適切な措置をとるべき指導方法が間違っていたならば、なんの意味もなくなってしまう。

遠くはなれたベルヒテスガーデン〔ヒトラーの山荘があった〕の穴グラにこもって主人ヅラをして、そのうえ、将軍たちの行動の手綱をとるようなことをやれば、それは、自ら進んで災難を求めるようなものである。

こうして、悲惨な結末の前ぶれとなる事件が、連合軍のノルマンジー上陸直前に起ったのである。

ロンメル元帥は、ノルマンジー地区にわずか一個の機甲師団しかもっていなかった。

この機甲師団はカーンに駐屯していたが、ロンメルは、ヒトラーの予想した上陸地点をもにらみあわせて、さらにべつの機甲師団をサンロー付近に配備させたいと要請した。

実際、サンロー付近は上陸した連合軍を迎え撃つのに絶好の場所であった。

しかし、ヒトラーは、ロンメルの要請をハネつけてしまった。

機甲師団は海岸線から後方にさがった地点におくという防衛方法でよかろうと判断していたからである。

このため、カーンにいる機甲師団から一番近いところにいるのは、パリ北西郊外にいる機甲師団という結果になってしまった。

ロンメルは、このことに非常に頭を悩ませ、ヒトラーに直接面会をもとめて説得しようと決心した。

イギリス空軍が活動しているという理由で、前線指揮官たちは飛行機で移動するのをヒトラーから禁じられていたので、ロンメルは六月五日、列車で出発することにした。

気象観測班の報告によれば、この日は風が強く、いかなる上陸作戦も絶対にありえないということであった。

(アイゼンハワー将軍は、まさにこのためにDデイを六月五日から六日に延期したのである)

このためロンメルは、まずウルム〔ミュンヘン西方一二〇キロ〕のそばの自宅に立ちよって、夫人の誕生日を祝い、その晩は夫人とともに自宅ですごした。

翌六日朝、ロンメルが車でベルヒテスガーデンに向ったとき、連合軍の上陸作戦はすでに始っていたのである。

|

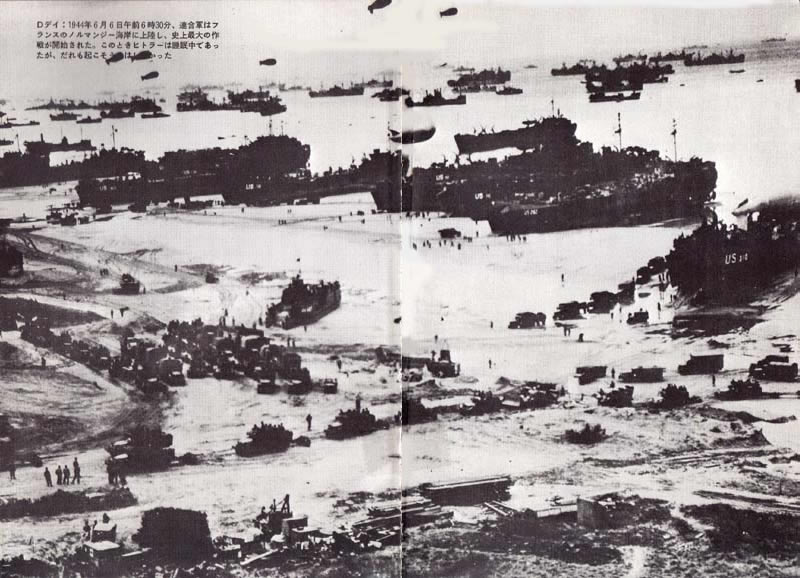

Dデイ:1944年4月4日午前6時30分、連合軍はフランスのノルマンジー海岸に上陸し、史上最大の作戦が開始された。

このときヒトラーは睡眠中であったが、誰も起そうとはいなかった。

|

4 連合軍大挙上陸!ヒトラーは寝台に top

六月六日午前四時、パラシュート部隊が降下し、いよいよ上陸作戦が始ったことが確実となるやいなや、ヒトラーに電話をかけたのは、こうした事情でルントシュテット元帥の司令部だった。

ところが、これにたいする反応は、およそ間のぬけたものだった。

ヒトラーはまだベッドで寝ており、ヨードル将軍〔国防車最高司令部作戦部長〕は起こそうともしなかったのである。

ヨードルは予備の機甲軍団を動員することを、まっこうから拒否した。

彼はノルマンジー上陸はみせかけのものにすぎず、もうしばらくたったら、セーヌ川河口の東部に、大規模な上陸があるに違いないと確信していた。

ヨードルはこういった。

「予備の機甲軍団が、正当な目的で使用されるときは、総統がこれをきめる」

このような嘆願が何度も繰返えされては拒否されているあいだに、アメリカ軍は二ヵ所の海岸に、またイギリス軍は一ヵ所に、それぞれ橋頭堡を確保した。

そしてその一部は、内陸ヘむけ、八キロも前進していた。

もはやこうなっては連合軍の反攻を食い止めることはほとんど不可能になってしまった。

こんなわけで、六月十七日朝、ヒトラーが“連合軍の上陸作戦の成功についての不愉快さ”をトゲトゲしく毒づいていたのも、無理からぬところがあった。

このころまでに連合軍は海岸の橋頭保を全部つなぎあわせ、連続した線にしてしまっていた。

兵員四〇万、車両六万、それに兵器資材一〇万トンが陸あげされた。“マルベリー”〔桑の実〕と名づけられた組立て式の波止場が海峡を横断して運ばれて建設され、また“ブルート”(海底送油パイプ)がしかれて、ガソリンをたえず供給した。制空権も確固たるものとなった。

アイゼンハワーは「天気のよいとき、敵の動きは日中、完全に停止していた」とのべている。

こうした絶望的な情勢を、ルントシュテット元帥やロンメル元帥は、ヒトラーに理解させようとつとめたが、ヒトラーはこれを無視して「絶対に撤退してはならない。諸君はいまいる場所をはなれてはならない!」と、ただ叫ぶだけであった。

ルントシュテットは、つぎのようにいっている。

「ヒトラーは、我々が一番良策だと判断して軍隊を動かそうとしても、その自由を認めようとしなかった。

以前より強情になった。

彼が命令を修正しようとしないため、軍隊はそのまま駐屯地にへばりついていなければならなかった。

新しい計画というものは、もはや、何一つたてられなかった。

我々はただ希望もなく、カーン〜アプランシュ間を、どんな犠牲をはらっても死守せよというヒトラーの命令に従っているだけだった」

5 故障のV1号爆弾が間近に落下 top

ヒトラーが将軍たちにあたえた唯一の希望は、新兵器V1号爆弾だった。

「もし、私が考えているように、ロンドンを目標に発射され、この結果、イギリスが和平を求めるようになったら、この戦争で決定的効果をもつことは間違いない」とルントシュテットはのべている。

シュパイデル将軍によると、二人の元帥は、もしこの新兵器を、連合軍兵士と補給物資があとがらあとから上陸する海岸の橋頭堡にむけて直接打込めば、もっと意味があるのではないかと、皮肉たっぷりに提案した。

この意味深長な提案の結果、ヒトラーが怒りだしたことは、いうまでもない。

ただ一つだけ、ヒトラーの気を静めさせたのは、ロンメルの提案で、ヒトラーがノルマンジーの戦場に出むいて、防衛軍の将兵たちに「退却するよりは、ふみとどまって死ね」と激励したらどうか、というものだった。

ヒトラーは二日後の十九日に、それを実行することに同意した。

しかしヒトラーはノルマンジーヘはいかなかった。

十七日の夕方、将軍だちとの“会議”をおえたヒトラーは、コンピエーニュに車を走らせた。

彼はここで、おそらく、なにかお祈りめいたことをするか、ある種のインスピレーションをえようとしたらしい。

ヒトラーがソアソンに戻った、ちょうどそのとき、ロンドンめがけて飛行中のV1号爆弾が、エンジンの故障でソアソンの防空壕のうえに、恐ろしい勢いで落下した。

負傷者はなかったが、ヒトラーはやっとのおもいで危険を逃れた。

ヒトラーは、びっくり仰天し、シッポをまいてベルヒテスガーデンに車で全速力で逃げ帰ったのである。

一九二三年十一月九日の、ミュンヘン一揆のさい、現場からアッというまに姿を消したときと同じであった。

六月二十日東部戦線で、ソ連軍があらたな猛攻撃を開始した。ソ連軍は破竹の進撃を続け、抵抗するドイツ軍部隊をことごとく撃破し、二週間でボーランドの東部国境を突破した。

このため東プロシア自体が危機におちいった。ドイツは西部戦線から増強部隊を引揚げる以外に方法がなかった。

これらの部隊は西部戦線で連合軍の攻勢を阻止するのには、どのみちもう役だたなかった。

またヒトラーは七月一日、ルントシュテット元帥を“敗北主義的な考え”をもっているとの理由で解任し、後任にハンス・フォン・クリューゲ元帥を任命したが、この更迭はなんの解決策にもならなかった。

確かにいまや、奇跡が起らないかぎり、ドイツの敗北への運命をかえることはできなかった。

しかし将軍たちは、ドイツを完全な破滅から救うために、ヒトラーの能力を信じなかったばかりでなく、もはや奇跡が起ることをも信じなくなった。

|

悪運強し:陸軍中佐クラウス・シェンク・フォン・シュタウフェンベルク伯爵が仕かけた爆弾が総統大本営のテープルの下で爆発した。

「してやったリ」とホクソえんだ将校団の面々は、ヒトラーが手にカスリ傷を負っただけで起きあがったのをみておどろいた

事件直後、総統大本営の庭をあるく、カイテル、ゲーリング、ヒトラー、ボルマン(左から)らドイツ首脳 |

8 英米両将軍のあつれき top

連合軍の最終的勝利は、確かに確実視されていたかもしれない。

しかしまだまだ失敗が多く、最終的勝利をにぎるまでには、かなりの時間が必要であった。

しかも、この失敗の大半は連合軍の内部的な問題に端を発していたのである。

連合軍のドイツ本国への進撃は、遅々としてはかどらなかったが、これは燃料不足というような原因ではなく、連合軍の奇妙な組織のせいであった。

遠まわしな表現をすれば、連合軍が“再装備し、燃料を補給し、一息いれている”間に、ドイツ軍は弱体化した少数の師団をカキあつめ、くわえて、驚くほど勇猛果敢な空挺部隊を投入し、少数兵力ながらも連合軍に一矢をむくいたのである。

連合軍の進撃が弱まったスキを利用して、ドイツ軍はライン川前面に強力な抵抗部隊を組織してしまった。

これは、連合軍内部でイギリス軍のモントゴメリー将軍と、アメリカ軍のブラッドレー将軍とのあいだで、戦略上の意見が対立したためであった。

連合軍最高司令官アイゼンハワー将軍は、当然のことながら、イギリス軍、アメリカ軍どちらの指導者の戦略が正しいかを、ハッキリと判定したくなかった。

ちょうど、ヒトラーが、ルントシュテットとロンメルの“防衛戦略”についての意見の対立をまえに“妥協案”を採用したのと同じように、アイゼンハワーもまた、両者の言い分をたして二で割る方策をえらんだ。

この当時の連合軍指導者層の“衝突”は、けっして根本的に解決されなかった。

連合軍の指導者たちが、戦後書いた回顧録にみられるようなものではなかったのである。

このような状況のなかで、アイゼンハワー将軍が、はたしてほかにどのような手をうてたのであろうか、と考えるのはむずかしい。

リデル・ハートがいうように、アイゼンハワーは「最高指揮官たちが乗っている曳き船をむすぶロープの役割り」をしていたからである。

このように、連合軍の高官たちのあいだにあった個人的な対立関係を非難すべきかどうかはともかく、連合軍が一九四四年九月に完全な勝利をおさめることに失敗した最大の原因は、一種の倦怠感であった。

「うんうん、俺たちは戦争に勝ったんだぜ。のんびりやろうじやないか」といった、安易な楽観ムードだった。

これは連合軍の上官から一兵卒にいたるまで拡がっていたようだ。

こうした連合軍の雰囲気をみてとったヒトラーは、例の心理的洞察力の直感的ヒラメキを感じた。

それはヒトラーの最後のヒラメキであり、その沈滞した気持のなかから燃えあがった、最も大胆な反撃計画だった。

|

「パルジ作戦」:1944年12月16日、ヒトラーは最後のカケにでた。

アルデンヌの森林地帯を突破したドイツ軍は前進したが、連合軍の猛反撃にあい撃退された。第三帝国は音をたてて崩れはじめたのである

|

9 最後のアルデンヌ大反撃 top

一九四四年十二月十六日の朝――それは、モントゴメリーが“戦争はクリスマスまでに終るだろう”という賭けに破れて、アイゼンハワーに五ポンドの小切手を送った翌日のことであったが、美しく小高いアルデンヌの森林地帯で、ドイツ軍の一大攻勢――ドイツ軍の絶望的な状態からみれば一大攻勢といえる――の幕がきっておとされた。

ここは、一九四〇年五月、ヒトラーが西部戦線大進撃を命じた因縁の場所だった。

しかも信じられたいことに、連合軍は、またまたここを無防備のままにしておいたのだ。

このことは、第二次世界大戦の歴史のなかで、連合軍のおかした明らかな失敗だった。

一九四〇年のときは、フランスが、この森林地帯はドイツ軍機甲部隊の行動に適さないという理由で、放置しておいたところだが、今度も、それと全く同じ理由で、戸締りをシッカリしておかなかったのである。

アルデンヌ森林地帯が、機甲部隊の突破できないところだという定説は、またも、くつがえされた。

ヒトラーは、使用可能な戦車をできるだけこの地点に集結させ、十月と十一月に生産された新型戦車をくわえて、あらたにSS第六機甲軍〔SS地上軍(武装親衛隊)の強力な機甲四個師団からなっていた〕と第五機甲軍〔陸軍の機甲三個師団からなる〕を編成した。

これにたいして、連合軍は、アルデンヌ戦線にわずか四個師団しか配備していなかった。

ドイツ軍の機甲七個師団と歩兵一三個師団は、アッというまにアルデンヌ戦線を突破し、連合軍のドギモをぬいた。

これにくわえて、ドイツ軍特攻隊員が、アメリカ軍の軍服を着て変装し、捕獲したアメリカ軍のジープに乗って連合軍の戦線に潜入し、通信線を切断したり、道標の方向をサカサマにしたり、デタラメの地雷原報知板を立てたりして、連合軍を大混乱におとしいれた。

いわば、“トロイの木馬”式の撹乱戦術で暴れ回ったのである。

10 ドイツ軍の崩壊五ヵ月遅れる top

十六日午後遅くパリのベルサイユにある最高司令部で、ドイツ軍反撃の報告をうけたとき、アイゼンハワーは 「私は、これは単なる局地的な攻撃ではない、と確信した」といっている。

アイゼンハワーは、ただちに予備の二個師団に緊急出勤命令をだした。

しかしこれらの増援部隊が現地に到着したときは、ドイツ軍の攻撃を阻止するには遅過ぎた。

この結果、ドイツ第三帝国の最終的な崩壊は、五ヵ月ちかく遅れることになった。

しかし、連合軍、とくに反撃の主力をまともにうけたアメリカ軍は大損害をうけた。

しかし「アルデンヌの戦い」自体が五ヵ月も続いたわけではなかった。

クリスマスまでに、バットン将軍の米第三軍はSS第六機甲軍の中核に打撃をあたえたが、ヒトラーは、再び希望的観測をほしいままにしていた。

彼はルントシュテット元帥(このころ再び西方軍総司令官に復職していた)に向って、こう語った。

「情勢は、驚くほど明るくなった。

敵はあらゆる攻撃計画を放棄しなければならなくなった。

軍を再編成しなければならず、また、疲れ切った兵士を再び投入しなければならないのだ。

また、この失敗は本国で批判されるだろうし、来年八月、おそらくは来年末までは勝負はきまるまい」

確かにこれは希望的観測だった。

一九四五年一月一日までに、ルントシュテット元帥のドイツ軍は全面的に退却し、一月末までに、ドイツ軍の損害は死者釣七万人、捕虜五万人、戦車六〇〇両、飛行機釣二〇〇〇機、その他数えきれないほどたくさんの車両を失った。

ヒトラーの“カン”は、すばらしい計画を生んだが、いつものように、自分で統制できない領域にまで個人の力をのばそうとしたため、ドイツ軍の力を、余りにも過大評価してしまっていたのである。

|

カギ十字の上に星条旗:1945年4月20日、ヒトラーをはじめナチ党ゆかりの地、ニュールンベルグはアメリカ軍に占領された。

第三帝国の運命がきわまったことを示す象徴的な日だった。

|

11 米パットン軍の進撃で勝利確定 top

連合軍は「アルデンヌの戦い」でうけたショックから立直るのに、普通のショック以上に時間がかかったが、結局バットンの米第三軍がセーヌ川をこえて“オーバーロード”作戦が完了した時点で、最終的勝利がすでに確実となっていたのである。

ドイツ軍の機甲部隊がほとんど壊滅したため、ソ連軍はがぜん有利になった。

東部戦線では、ドイツ軍はソ連軍の進撃にたいして、さしたる抵抗もできなかったが、これで大規模な反撃を東部戦線で繰広げることは、ドイツ軍にとって事実上、不可能になったからである。

イギリス軍のフーラー少将がいうように「普通の戦争ならば、ドイツ軍がイチかバチかの最後の反撃(アルデンヌの攻勢)に敗れた段階で、戦闘はすぐに終るはずである。

ところが、無条件降伏を求めるとなると、戦争は正気のさたではなくなってくる。

この馬鹿げたスローガンにだまされて、西側連合国は、苛酷ではあったが、いかなる条件をもださずに、ドイツが降伏するのをひたすら待っていた。

逆に、ドイツは降伏したかったのだが、無条件降伏を要求されていたので、なんとも言い出しかねていた。

このため、ヒトラーは、まるでサムソン〔旧約聖書にでてくる大力無双の勇士〕のように、自らの手で中部ヨーロッパにつくりあげた第三帝国という壮大な宮殿を、連合軍、ドイツ国民、さらには自分自身の上にひきたおさなければならなくなったのである。

ヒトラーは、この戦争に取返しのつかぬ敗北をきっし、その政治目的は混沌とした状態におちいり、無条件降伏といえども、これを甘んじてうけなければならない立場におかれていたのである」

戦後、東西両陣営のあいだに起った対立は、また、べつの話である。

しかしヒトラーは、面陣営にこのような対立を引き起こそうとした点では、不満足ながらも、その目的を達成したといえるかもしれない。

12 “ベルリンを見捨てられぬ” top

さて、これ以後、連合軍の進撃は、予想以上にトントン拍子にすすんだ。

ケルンは三月七日に陥落し、フランクフルトは三月二十九日、また、多くのナチの教義がうまれ何百万人もの人たちがヒトラーの“催眠術的個性”に魅せられたニュールンベルクは四月二十日に占領された。

そして四月二十九日には、イタリアにいる全ドイツ軍が降伏した。

これとほとんど同じとき、ヒトラーは、ソ連軍に包囲された総統官邸で遺言状〔ヒトラーの政治的遺言は“後世にたいする訴たえ”と“将来への指示”の二部からなっていた〕に署名していた。

この遺言は、むやみやたらに怒り狂った文書で、ユダヤ人、裏切り者、資本家を攻撃し、あげくのはてに、無二の腹心であったヒムラーとゲーリングを、連合国とつうじた裏切り者であり、ドイツ国民の名誉を傷つけたとして非難している。

また、ヒトラーは、自分と自分の戦争目的にたいして非難したすべての人間を攻撃している。

おそらく、これが威厳にみちた全世界への告別の辞と考えたのかもしれない。

そして、こうつけくわえている。

「私は、ドイツの首都ベルリンを見捨てることはできない。

ドイツ軍は、もはや弱小となり、この町を敵の攻撃からまもることはできないし、我々自身の抵抗も、メクラメッポウ、攻撃してくる敵の攻撃によって、弱まっていくであろう。

しかし、私は、何百万人もの国民とともに、この町にとどまって、運命をともにしたい。

さらに、私は、大衆に気晴らしをあたえるため、ユダヤ人を使って見世物をたくらんでいる敵の手に捕われたくない。

(これよりさき、イタリアのムソリーニは、スイスに逃げようとしたところを捕えられ、イタリアのパルチザン〔ゲリラ活動をした労働者や農民などからなる非正規軍〕に処刑され、死体が公衆のサラシものにされた)

このため、私はベルリンにとどまり、総統官邸がこれ以上もちこたえられなくなった瞬間に、自ら死をえらぶ決心をした」 |

この数時間まえ、ヒトラーは愛人のエバ・ブラウンと、官邸地下壕のなかで奇妙な結婚式をあげていた。

13 ピストルの銃口くわえて…

翌四月三十日午後三時三十分、ヒトラーはピストルの銃口を口に入れ、引き金をひいた。

そして、その直前か直後に、エバ・ブラウンは毒薬をあおって、ヒトラーと運命をともにした。

ヒトラーの遺体は従者のハインツ・リングの手で毛布にくるまれ、エバ・ブラウンの遺体とともに官邸の庭で、ガソリンをかけられて焼かれた。

「ヒトラーの打ちくだかれた頭は、ぞっとする光景だった」と、この火葬を目撃した官邸護衛兵の一人は語っている。

それは、自分こそがゲルマン人種の救済者だと信じていた一人のワグネリアン〔ワグナー崇拝者〕にふさわしい死であった。

そして、もしこの火葬に『ワルクフの神殿に入る神々』〔ワグナーの楽劇「神々のたそがれ」の一節〕の音楽の伴奏がつけられていたら、申し分なかったであろう。

しかしこのとき、聞えていたのは、ソ連軍の銃弾の炸裂する音だけであった。

総統であり“高貴”な“狼”で“異教徒の守護者”であるアドルフ・ヒトラーのゲッセマネ〔キリストが裏切られ苦難にあった地〕は、全世界と自己の解放をもとめて挑んだ戦いのまっただなかで、炎に包まれていたのである。 |

エバ・ブラウン:“ヒトラー夫人”と噂されていたが、

1945年4月29日、自殺する前日、総統官邸地下壕で正式に結婚した

|

top

**************************************** |