|

****************************************

Home ヒトラー 暗殺事件 ナチ武装親衛隊 ムソリーニ スターリン ソビエトの悲劇 ジューコフ

ヒトラー 伍長から独裁者へ

(『 Hitler 』アラン・ワイクス著、渡辺修訳)

|

|

〔著者〕アラン・ワイクス

英国の著名なジャーナリスト・戦史家。その作品はきわめて豊富、多彩で、アマチュア演劇、大西洋航路、アメリカ文学、賭博などのついて20冊以上の著書がある。

本シリーズ「レニングラード」「ニューブンベルグ・ナチ党大会」「ヒムラー」の著者である。

(注=上記3冊は英語現文の書籍である) |

|

|

〔総編集長〕バリー・ビット

英国の著名な戦史・軍事評論家。ブリタニカ百科事典の海戦項目の執筆者、サンデイ・タイムス・マガジンの戦史関係顧問、ハーネス社版「第二次世界大戦史」編集者、BBC放送局制作「大戦」シリーズの監修者である。 |

はじめに ヒトラー“梅毒説” バリー・ピット

top

「ヒトラーは若いころ梅毒にかかり、後年その第三期症状に悩まされた。

彼の不合理性、無責任さ、極端にオーバーな演説や行動が、これを物語っている」――

本書の著者アラン・ワイクスは、ナチ党指導者、独裁者としてのヒトラーの言動を、こう説明しているが、これに納得できない読者もいると思う。

このような“説”は、以前からあるものだし、またヒトラーの生涯での様々な事実が、この“説”を裏づけているようにみえる。

しかし、彼の梅毒説を証明する記録はない。

アラン・ワイクスもいっているように、法廷審理のような場所で、公式に通用するような証拠は残っていない。

だから“梅毒説”は、まことにおもしろい説ではあるが、あくまでも“説”にすぎないのである。

それにしても、梅毒にかかった“ウィーン時代”が、ヒトラーの個性や破壊的な世界観をつくりあげた重大な鍵になっていることは確かである。

ヒトラーは『わが闘争』〔マイン・カンプ=ヒトラーが一九二四年、獄中で書いたもので、彼の政治哲学をのべ、ドイツの欧州征服を主張している〕のなかで、貧乏にくるしむ孤児の生活の話をしきりにもちだしているが、その大半が作り話だったということは、いまでは誰でも知っている。

また役人の息子としてオーストリア国家から年金をうけており、いくらでも楽な暮らしができたはずである。

それができなかったのは、もらったお金を無駄使いしたからであり、木賃宿の生活にしても、自分で勝手にえらんだのだ。

その理由は簡単である。戦前のウィーンには、激烈な反ユダヤの感情がうずまいていた。

ヒトラーは、自分が成功できないことや世に認められないのは、ユダヤ人のせいだと非難していた。

だいたいヒトラーは、緻密にものごとを考える人間ではなかった。

ウィーンで見聞した不愉快なこと、不公平、不正のすべてが、ユダヤ人の責任だとキメつけた。

大げさにいえば、彼は、人生経験のなかで悪いことはすべてユダヤ人のせいだ、と思いこんでしまったのだ。

ヒトラーが、こうした精神的欲求不満と、肉体的に飢餓に近い生活から足を洗えたのは、第一次大戦のおかげだった。

彼は、熱烈な国家主義者(もちろん愛国者ではなかった。彼はオーストリア帝国をにくんでいた)として、国境をこえ、ドイツ軍に参加できるチャンスがあることを見のがさなかった。

戦争が終ったとき、ヒトラーの経歴、政治観、政治的野心、天賦の才能は、軍をバックにして、ささやかながらも、政治活動に身を投じるのに十分なものになっていた。

軍はヒトラーと関係をもったことを後悔するのだが、この関係はあとあとまで続くことになった。

ヒトラーと個々のドイツ人との関係、あるいは、ヒトラーと社会機構との関係については、すでに徹底的に研究しつくされている。

だが、ヒトラーと軍との関係ほど重大なものはなかった。

軍のおかげで政治活動のスタートをきることができたし、結成直後のナチ党組織を保護したのも軍であった。

また初期のヒトラーを、もっとも献身的に支持した義勇団〔フライコア〕にたいして、軍は好意的態度をしめしたのである。

しかし、ヒトラー自身思いしらされたことだが、軍がとくに認めてくれないのに、国家権力を掌握しようとするのは無謀にちかかった。

軍は、ヒトラーが初めてドイツの支配者になろうと企んだ計画――一九二三年〔大正十二年〕のミュンヘンー揆――に反対した。

一九二三年十一月九日、ヒトラーの突撃隊〔SA〕はミュンヘン市街で武装警官の銃撃をうけたが、彼がこの時に得た教訓――ドイツでは、権力は軍隊を指揮する人間に帰属する――は終生忘れられないものになった。

“力”で支配権を確保することに失敗したヒトラーは、以後数年間というもの“投票”で支配権を確立しようとした。

ひとたびこれに成功すると、まず軍隊を自分の意のままに従わせることを目標とした。

そして一九三八年〔昭和十三年〕二月四日、ついにドイツ国防軍最高司令官になるまで、この目標をすてなかった。

ヒトラーの初期の時代の素性や生活苦については、ハッキリしない点があるが、彼が“あまりにも紳士的”なドイツ軍将校団のグループに、共鳴せず、好意をもたなかったことだけは、確かなようだ。

事実、彼は軍人たちと戦争について意見が対立していた。

軍人たちはオーソドックスな考え方をするし、ヒトラーは逆だったからである。

このため、しょっちゅう、怒鳴りあっていた。

ヒトラーが怒鳴りだすと“特殊な現象”がおきた。ふるえがとまらず、目がギョロつき、口から泡がとんだ。

こうした現象は、彼が慢性の“病気”にかかっていたという見方を裏づけるかもしれない。

またウィーン時代からヒトラーを知っている人たちは、こうした現象は、ヒトラーが自分の意見にしつこく反対されると、きまってでてくる反応だった、と証言している。

ヒトラーが、のちに塹壕〔ざんごう〕のなかで苦労している同志たちに嫌われるような性癖をもっていたとしても、これと、けっして矛盾するものではない。

ヒトラーは、総統になり、また国防軍最高司令官になるにおよんで、他人に気がねする必要が全くなくなり、生まれつきの性格をムキだしにするようになったのである。

そのうえ、この結果はヒトラーにとって、いつも好ましいものであった。

ヒトラーが怒鳴りたてると、将軍たちは、まっ青になり、黙りこくってしまったからである。

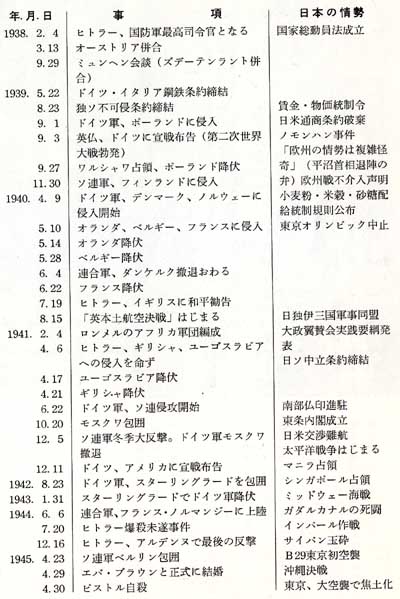

ヒトラー関係年表

top

|

|

ドイツ国防軍編成表

top

参考文献

top

|

訳者あとがき

top

ベルリン市を東西に分かつブランデンブルク門を、東ベルリン側に入って右手、ウィルヘルム通りの一角に、芝生におおわれた空地がある。

その中央に、古墳のような小山があって、そばに鉄条網が張りめぐらされている。

ここが、ヒトラーがピストル自殺をとげた旧総統官邸跡である。

ベルリンをおとずれる観光客は、東側、西側の人間をとわず、たいてい一度はいく場所だ。

そして説明をきいても、ここが余りにもひっそりした、目だたない場所だけに、あの“世紀の独裁者”ヒトラーのイメージを思いうかべるのに、一瞬、とまどいを感じるかもしれない。

戦後ベルリンはまず西ベルリンが急速に復興し、近年では東ベルリンもめざましい復興ぶりをみせているが、この総統官邸跡だけは、手をつけずにわざと放置されている。

ヒトラーが生まれたオーストリアのブラウナウにせよ、少年期を送ったリンツ市にせよ、いずれも牧歌的で、美しい自然環境にめぐまれた町で、数百万ユダヤ人の虐殺を命じたヒトラー像を連想するには、およそ似つかわしくないところだ。

こうした環境のなかで育った一人の無名の青年が、画家になる夢に破れ、ウィーンに旅立つ。

そして、史上最も民主的といわれたワイマール体制下のドイツとドイツ国民を、手品師のようにたくみにひっぱって戦争へ巻込んでいったエネルギーは、一体、彼の肉体のどこにひそんでいたのか。

本書の「はじめに」にも指摘されているように、ヒトラー“梅毒説”は、しょせん、一つの説にすぎない。

しかしもし、この説があくまでも事実と認定されるならば、ヒトラーをあれだけの行動に走らせた理由が、ある程度、うなずける。

それほどヒトラーの台頭は謎にみち、行動は狂気にみちていたからである。

私の少年期に、ヒトラー・ユーゲントが来日した。

カギ十字章〔ハーケンクロイツ〕と日章旗のひるがえるなかを、彼らが行進していた光景は、まだ脳裏に焼きついている。

しかしいまとなっては、当時の記憶もすべて一瞬の白日夢だったとしか、いいようがない。

訳出にあたって、原文にある註と訳者の注を、それぞれ( )と〔 〕で区別した。

日本語版監修者の言葉 中野五郎

top

第二次世界大戦こそ、人類史上で空前のグローバル・ウォアであった。

しかもそれは独・伊両軍対英・米・仏・ソ連合軍の欧州決戦と、日本軍対米・英・中国連合軍の太平洋決戦という二つの巨大な顔をもった、双頭の阿修羅王(戦争を好むインドの悪神)の荒れ狂った最大、最悪の戦争であった。

日本軍が一九四二年八月から六ヵ月にわたり、ガダルカナル島で悪戦苦闘していたとき、ドイツ軍は、スターリングラードで血戦死闘を重ねていた。

また日本軍が一九四四年六月、マリアナ沖大海戦を戦っていたとき、欧州戦線では、ノルマンジー上陸作戦が決行されていたし、さらに一九四五年二月、連合軍のヤル々会談が開かれた直前に、日本軍は硫黄島で玉砕した。

このように、第二次大戦を正しく理解するためには、太平洋戦と欧州戦の二大正面を総合的に把握し、その千変万化の実相をパノラマ的に展望、批判することが肝要である。

そこに、日本最初で唯一の「第二次世界大戦ブックス」の貴重な価値と、いま全国的に大反響を巻起している理由がある。

さらに大きな特色は、このシリーズがいわゆる多項目、分冊形式の便利な「戦争百科事典」の役目を果していることである。

これこそ国民必読の「戦争と平和の書」である。

この原本(バランタイン社版)の総監修にあたった、英国の世界的な軍事評論家リデル・マート卿の「平和を欲するならば、戦争を理解せよ!」という警句には、我々日本国民にもしみじみと考えさせられるものがある。

|

翻訳 渡辺修(わたなべ・おさむ)

1927年(昭和2年)東京生まれ。慶大卒。

1952年時事新報社入社。翌年サンケイ新聞社外信部に転じ、主にドイツ問題を担当。

1961年8月、東西ベルリン間に壁が構築された直後、欧州移動特派員としてヨーロッパで取材。ボン支局長となり、65年秋まで勤務。

この間、フフンクフルトのアウシュビッツ裁判も取材。帰国後、70年2月から外信部長。

訳書に本シリーズ「ゲシュタポ」「V1号V2号」がある。 |

|

日本語版監修 中野五郎(なかの・ごろう)

1906年(明治39年)7月東京日本橋生まれ。東大法学部卒。朝日新聞社に在勤18年。

本社社会部、仏印特派員、ニューヨーク特派員、太平洋戦争開戦によりアメリカに抑留され、1942年、野村・来栖両大使一行とともに交換船で帰国。

1942年、朝日新聞退社後第二次大戦の調査、研究、執筆に専念。主な著書「タフワ」「サイパン」「硫黄島」「カッパ版太平洋戦争」「モリソン太平洋戦争史」など多数。 |

top

****************************************

|