|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9 10

3 初出撃は写真偵察機として

|

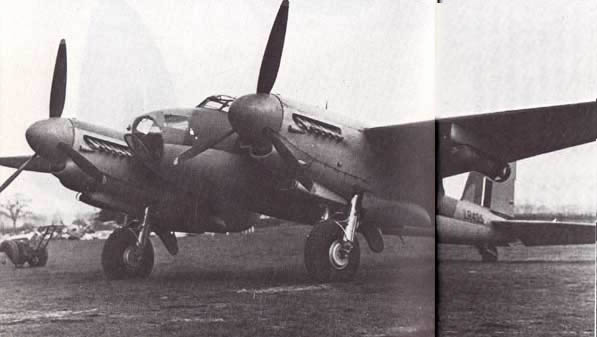

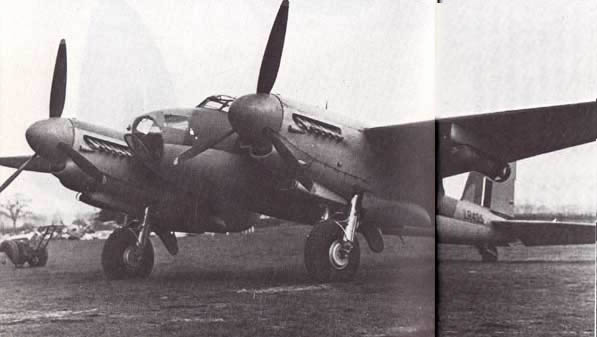

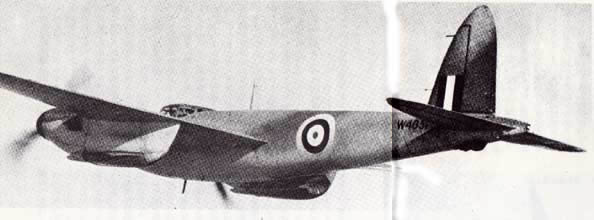

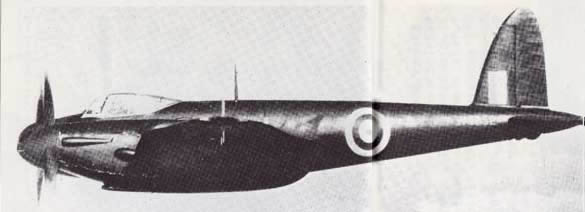

爆弾を満載して離陸指令を待つ「モスキート」爆撃機仕様4型

|

「モスキート」の実戦初出撃は、英空軍の沿岸防備隊第1写真偵察部隊として、フランス・スペイン国境地帯へ出撃した、一九四一年(昭和十六年)九月十七日のことである。

1 初陣は写真偵察 top

何の苦労もなく離陸した「モスキート」W4050機を、ルパート・クラーク少佐は航跡雲(注)が発生しない限度ギリギリまで上昇させながら、航法士のサワーパッツ曹長に、敵機の航跡雲を見のがさないようにしろ、と命じた。

(注=エンジンの排気ガスや水蒸気が冷却され、白い雲となってのこる現象)

そしてさらに、無電機の電鍵にうっかり手をふれないようにしろよ、と注意した。

無線封止という措置は、写真偵察を成功させるための第一段階なのである。

ある意味で、このクラーク少佐とサワーバッツ曹長というと組合わせは、戦争中の英空軍の姿を象徴している。

そして同時に、イギリスはもちろん、のちにカナダ、オーストラリアなどの工場で生まれ、数かずの飛行中隊に配属された「モスキート」へ乗り組んだ搭乗員の人生を、代表しているともいえた。

元英空軍爆撃兵団司令官のエドガー・ルドロウ・ヒュイッ卜空軍大将の養子にあたるクラーク少佐は当年二五歳、イギリスの名門校イートンを卒業して空軍に入った。

一方、三二歳のサワーパッツ曹長は、イングランド南岸の港町マーゲートで理髪店をひらいていたが、開戦と同時に空軍を志願したのだった。

クラークとサワーバッツが離陸したのは午前十一時三十分、任務は、フランス・スペイン国境周辺でドイツ軍が動いているという情報――ヒトラーが、中立をたもってはいるものの、ドイツに好意的であるフランス政権下のスペインに進駐する意図をもっているのではないか、という推測もなりたつ情報――を確認するための写真偵察である。

デハビランドの当初の構想どおり、「モスキート」W4050機はなんの火器も積んでおらず、全くの無防備だったが、速度は時速六四〇キロちかくに達していた。

|

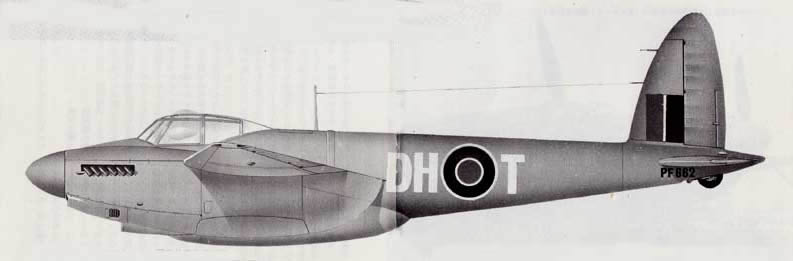

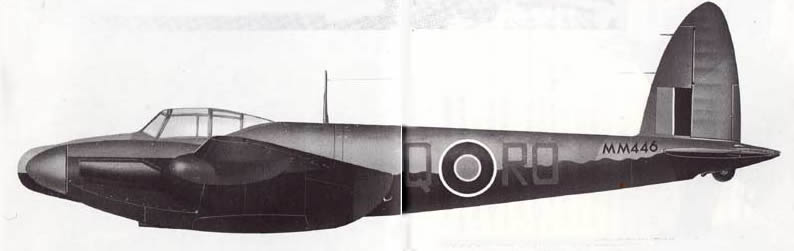

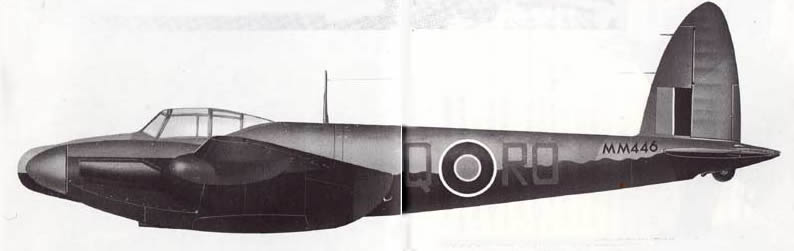

デハビランド「モスキート」写真偵察仕様16型

図は第140中隊の塗装を示す。これは戦後の写真偵察仕様34型とほぼおなじとある。写真偵察部隊の標準塗装は、全体がブルーの迷彩だった。この16型は9型から発展したもので、与圧操縦室をもち、8型以降に採用された「マーリン」改2型エンジンを搭載している。

この与圧操縦室は高々度用夜間戦闘機仕様15型にも採用されている。 1942年2月から生産が開始され、

写真偵察部隊で多数使用されたが、あわせガラスを使用した風防の湿気によるくもりが、つねに問題となった。

胴体下部のふくらみは、爆撃機仕様4型の改装型にみられる爆弾倉とほぽおなじ形状で、長距離飛行用の燃料タンクである。

このふくらみのために、時速は10キロ以上も低下した。

エンジン:ロールス・ロイス「マーリン」72/73型12気筒60°V型液冷1700馬力2、武装:なし 最高時速:656キロ(高度9,300メートル)

実用上昇限度:13,000メートル 航続距離:4,500キロ以上(高度8,300メートル)、機体重量:通常時6,577キロ/9,927キロ(空/積載時)、

出撃満載時10,704キロ、全幅:16.25メートル、全長:12.45メートル

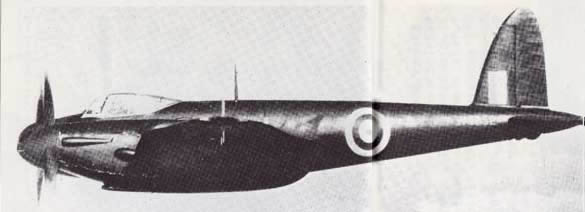

「モスキート」PR1型(シリアル・ナンバーはW4051、試作2号機):

この機は写真偵察仕様でのちに第1写真偵察部隊にひきわたされた

|

2 機体故障で初陣飾れず top

クラーク少佐は、戦闘機乗りとして“英本土航空決戦”に参加したのち、この沿岸防備隊第一写真偵察部隊に転属してきた。 初めのうち彼は、全く火器を搭載していないことにちょっと不安ではあったが、すでに彼は、スカンジナビア半島にたいする「スピットファイア」機での孤独な長距離偵察飛行を無事に達成させた、豊富な経験をもっていた。

彼はビスケー湾(フランス西岸とスペイン北岸とにはさまれた湾)を見おろしながら、「スピットファイア」にくらべて格段に早いその速度と、二基になったエンジンの快適さに、目をみはるおもいだった。

彼はスペイン独得の輝かしい陽光をあびながら、写真偵察を命じられた地点の上空へ進入するのは、スペイン人たちの昼寝の時間だな、と考えたりした。

こうして、この「モスキート」の第一回出撃は、きわめて快調のうちに成功するはずだったのだが、運悪くこの“フリーマン大将のお道楽”は、まだスペイン本土へ侵入しないうちに、調子がおかしくなってきた。

発電機が故障とあっては、クラークも引返すしかなかった。

さらにその帰路でもうひとつ、対気速度計がメチャメチャに狂いだしたのだ。

帰投してから調べたところ、これはピトー管(注)のなかにミツバチが一匹(いっぴき)つまってしまったためだ、と判明した。

(注=機体外をながれ去る空気流の速度が対気速度だが、これを測定するための 空気を取入れるほそい管)

それから三日後に、今度はアラステア・テーラー大尉がヘリゴラント島(北海のドイツ領の島)からシルト島(デンマーク沖)にいたる海域の写真偵察をおこない、これが「モスキート」による初の戦果となった。

3 「ケチのつけようがない…」 top

しかしそれから一〇週間後、すでに少佐に進級することが決定していたテラー大尉は、ノルウェーの写真偵察に出撃して未帰還となった。英空軍は「モスキート」初の犠牲をだしたのである。

対空砲火にやられたテラーは、墜落直前に必死で機を海上にもっていき、「モスキート」の残骸がドイツ軍の目にふれることをふせいだのだった。

初めて空軍殊動十字章を二個授与された士官だったテラーは、その航法士ホースファール曹長と一緒に戦死した。

しかし、この「モスキート」初の損失は、写真偵察に出撃する搭乗員たちにとってなんのショックともならず、「モスキート」というこの機体に満足しきって、全員が勇躍して出撃を繰返した。

この機が木製であること、そして歴史的にいえば、そのDH98(「モスキート」)がデハビランド社の実戦用木製機としては一九一七年のDH9A――時速わずか二〇〇キロ――以来であることに、彼らはひどく驚いた。

それにもかかわらず、英空軍との連絡の任務にあたったヒヤワード・デハビランド少佐――ジェフリー・デハビランド社長の弟――は、こんなふうにのべている。

「およそどんな飛行機でも、パイロッ卜の誰かが、なんらかの問題点を指摘しては“人殺し”などというレッテルを貼付るものだが、私の知るかぎり、この機体は、そんな目にあわなかった唯一のものである」

「モスキート」が木製である事実に、もっとかかわりをもつのは地上要員たちである。

飛行機というものはすべて、金属でつくられたものだとはじめから思い込んでいる世代だったので、一見オモチャのような「モスキート」の機体構造に、彼らが冷たい目をむけたのも無理もないことである。

だが、「モスキート」が実際に就役し、木製機体が、敵の対空砲火や敵機の銃撃の被害をいかに軽減するか、そして、その被弾部分の修復がどんなに簡単であるかを実証するにいたって、彼らもまた、これが“驚異の木製機”であることを、一も二もなく認めたのであった。

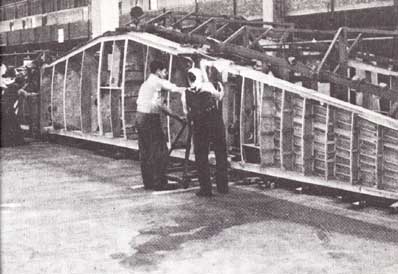

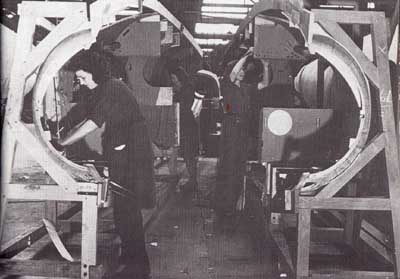

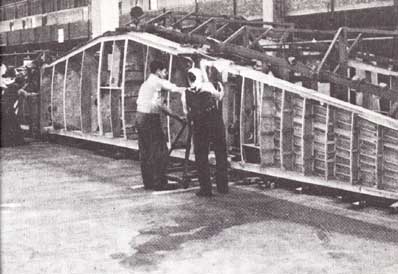

4 家具工場でも作れる木製機 top

彼らは、「モスキート」を木でつくったデハビランドの真意が、金属材料の節約と金属工不足を補うためであることにまでは、考えがおよばなかった。

木製にすることによって、「モスキート」の部品は、一般民間人が、自宅やちょっとした仕事場で生産することができた。

そしてイギリス各地の、無数といってよい木工場――家具工場から棺桶造りまで――を「モスキート」の生産に動員することができたのである。

しかし一方、八〇〇〇機ちかくも生産された「モスキート」のおかげで、エクアドルにあった最高のバルサ(注)の林が丸坊主になっただけでなく、カナダ産のカバの木やアラスカ産のエゾマツまでが不足し始めた。

そのため、アメリカ産の米松(ベイマツ)や、イギリス産のトネリコが無理やり、その代用として使用されたのだった。

(注=パンヤ科に属する高木で、比重が○・五から〇・二しかない。メキシコ南部から、ペルーが原産。航空機材や防音材としてひろく使われている)

木材はそんな具合だが、金属部品に関していえば、鍛造品はほとんどないといってよく、他の金属材料についても量はわずかなものだったから、当初、デハビランドの構想にたいして猛烈な反対意見をぶっつけた政府上層部が、ケロリと考えをかえたのも当然のことだろう。

そのころイギリスを訪れたソ連軍のある大佐も、「モスキート」にいたく感銘をうけ、デハビランド社にたいして、「モスキート」の組立工場をソ連に設立せよ、とひどく熱心に申しいれたりしたものである。

そしてドイツ空軍のヘルマン・ゲーリング元帥までが、このさわぎに色をそえたかたちとなった。

一九四二年九月、ドイツ航空機産業界の要人をあつめて、彼入った。

「私は、このなかの誰かが、木製の飛行機を開発してくれることを期待するものである……」

こうなると、一九三八年にその木製機が生まれようとしたときの英空軍関係者の冷たさが、全く皮肉なものに思えてくるのである。

それも、当時ドイツが木製機の計画を放棄したという事実が、多少ともその反対論にからんでいるのだから、なお更である。 |

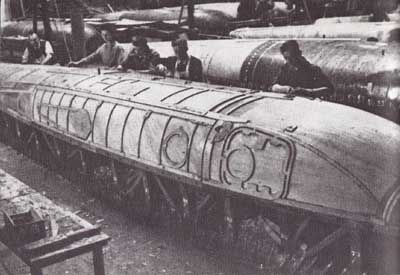

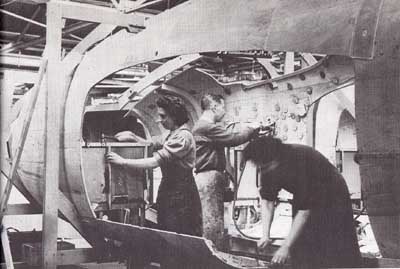

上下:ハットフィールド工場で形をととのえていく「モスキート」の主翼

|

5 欠点もあるが信頼性は抜群 top

しかし、この「モスキート」にも、さまざまなトラブルが発生したことは、いうまでもない。

テール・シミー(滑走中に機尾が左右にふれる現象)の発生、離陸時の異常振動、操縦室の空気もれ、エンジン・カウジングが熱のためにくすぶりだす……。

合板のはりあわせに使われている接着剤にも問題がおきた。

ここでは、家具製造業界がもっていた合成樹脂に関する経験が大いにモノをいい、とくに後年、インドなどで発生した、高温によるハガレの応急修理作業には、はかりしれない功績をもたらした。

しかし一方、この機体の信頼性についていえば、エンジンが一基停止してもある程度の速度が出せ、目標の写真偵察や攻撃を比較的安全にやってのけたあと、ちゃんと基地へ帰投できる機体である1という点で、おおかたの意見は一致していた。

そして、遅かれ早かれこの機体は、白昼、だしぬけにベルリン市民を命からがら防空壕へ逃げこませることになるだろう、と考えた人も少なくなかった。

|

プリストル「ポーファイター」爆撃機

|

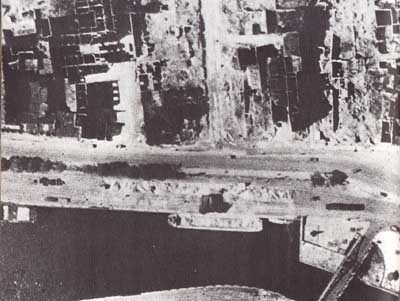

もちろん、前夜の重爆隊にくらべればささやかなものだが、それで十分だった。

この小さな木製の爆撃機は、前夜につづいてその日一日、ケルン市周辺の対空警戒システムを、さんざんにひっかきまわしたのだった。

五月三十一日の午後おそく、第105中隊のP・J・チャンナー少佐は、その日最後の爆撃のために離陸した。

ケルン市へ接近すると、高度三〇〇メートルから浅い角度でつっこみ、屋根をかすめて時速六〇〇キロで市内を通過した。

そして投弾をおわり、超低空で帰路についたとき、チャンナーはおかしなことに気づいたのだった。

地上に放牧されている牛どもは、飛行機が彼らの真上を通過するその瞬間まで、全くその存在に気がつかないのだ。

この時、「モスキート」独得の“超低空飛行による目標ひとつひとつのしらみつぶし爆撃”、という戦法が生まれたのだった。

そしてエムブリーの「モスキート」にたいする絶大な信頼と、チャンナーのこの着想とが、一九四二年五月末に「モスキート」二つ目の爆撃中隊を生み、のちに牢獄やぷりや列車攻撃など、はでな活躍をみせることになる。

8 ドイツ上空で実戦訓練 top

しかしまず、嵐のようなドイツ本土上空において、爆撃機型「モスキート」の搭乗員たちは単機、あるいは二機、三機ともども、激しい実戦の経験を積み、写真偵察部隊のクラーク少佐をはじめとする搭乗員だちと同じように、生残るための本能をみがき始めていた。

パイロットにつつかれて、航法士は金属製のかたい座席の上にひざを立てて背をのばし、後方から敵機が追尾してきていないかを確かめたりした。

もちろん「モスキート」が、ドイツの戦闘機を十分に引き離せるだけの速度をもっていることはわかっていたし、上空からよほどタイミングよく突入してこないかぎり、やられる恐れはまずなかった。

後尾警戒レーダーが「モスキート」に搭載されたのは、ずっとのちのことである。 |

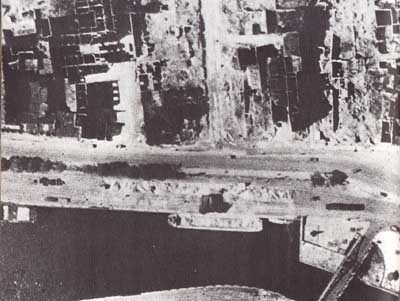

「モスキート」による初の爆撃作戦の目標となったドイツのケルン市

「モスキート」に乗りこむ搭乗員

|

初期の無武装の爆撃機型「モスキート」の搭乗員たちは、基地上空で「スピットファイア」を相手に避退の訓練を繰返し、地上の整備員たちは、すこしでも「モスキート」の機速をあげるため、胴体をピカピカにみがきあげ、グリースをぬりつけ、事実、これで、時速にして一五キロちかくも違ったといわれている。

9 一度に二人の指揮官を失う top

一九四二年の夏には、「モスキート」の爆撃部隊は、第105と第139中隊の二つになった。

とはいうもの、この第139中隊のほうは、新設された部隊によくある話で、「モスキート」の配備が間に合わなかった。

しかし、だからといって搭乗員たちが、おとなしく出撃しないで新機を待っていられるわけがない。

七月二日、彼らは第105中隊の機体を借り、第105中隊から第誚中隊の指揮官になったオークショット中佐指揮のもとに、厳重な防備がほどこされているドイツのフレンスブルク(デンマークとの国境にちかい。パルト海に面している)のUボート(ドイツ海軍の潜水艦)の造船所にたいして、白昼、超低空による奇襲作戦に出撃した。

第105、第139中隊が駐留していたホーシャム・セント・フェイス基地の司令官J・C・マクドナルド大佐も、やはり第105中隊の「モスキート」で、この出撃に参加した。

この作戦は成功しなかった。五機で編隊を組んで出撃した「モスキート」のうち、二機が未帰還となり、あとの三機も猛烈な対空砲火と迎撃戦闘機のなかから、かろうじてかえりついたというかたちだった。

なかでもJ・E・ホルストン少佐機は、三機のフォッケウルフFw190(Me109より新しいドイツ空軍の新鋭戦闘機)に追いまくられ、G・P・ヒューズ大尉機は対空砲火にやられたあげく、なんと二〇分以上にもわたってMe109三機に追いまわされた。

このフレンスブルク奇襲は、武装をもたない爆撃機としての「モスキート」の評価にたいして、大きなマイナス点となった。

とくに、撃墜された搭乗員の一人がマクドナルド大佐――ドイツ軍の捕虜となった――で、もう一人がオークショット中佐――帰投の途中、戦闘機に追尾されている同機を、北海上で僚機が目撃したのが最後となった――となれば、なお更のことである。

なにしろたった一回の出撃で、ホーシャム・セント・フェイス基地の司令官と第139中隊指揮官の二人が失われたのである。

10 「モスキート」トラブル続出 top

それから九日後、六機の「モスキート」が二手にわかれて、再びフレンスブルクのUボート造船所に奇襲をかけた。

これは、同時に「ランカスター」爆撃機(英空軍の主力となった四発重爆)がポーランドのダンチヒに行った爆撃作戦にたいする、ドイツ空軍の迎撃を混乱させるねらいもふくまれていた。

第一編隊の指揮をとったのは、かつて「ランカスター」一〇〇〇機による爆撃の翌日、オークショット中佐ともどもケルンを襲ったチャンチー少佐。

三機は目標上空への侵入に成功し、焼夷弾と高性能爆弾を投下した。

ところが、第二編隊の三機は、とうとう一機も目標に到達しないままにおわった。

低空で飛行を続けるうち、厚い雲のなかで、まず一機が方向を見うしない、他の二機とはぐれてしまったため、やむなく引返した。

他の二機――P・W・T・ロウランズ曹長機とヒューズ大尉機――は、そのままフレンスブルクヘむかって飛び続けたのだが、今度はロウランズ機に異常が発生した。

Uボート造船所へむかって一路、町々の屋根をかすめるような高度で、ヒューズ機と平行に全速で飛んでいたロウランズの「モスキート」は、だしぬけに猛烈な衝撃におそわれた。

とっさに航法士のM・W・Pキャレック曹長のほうへ目をやった彼は、こともあろうにキャレックのヒザの上に煙突の先端部がのっかっているのに仰天してしまった。

木製の胴体には大きな穴がおいており、左エンジンが危険な振動を初めている。

とっさに、もはやこれ以上ヒューズ機と飛行を続けるのは不可能だ、と判断した彼は、機首を転じながら、一瞬、僚機へ目をやった。

その「モスキート」はすぐ下に見えた――そして、それがヒューズ大尉とその機体の最後の姿となった。

11 反対論もなんのその top

この時期、「モスキート」をめぐる神秘性はいささか薄れ、反対派の人々が以前から主張していたのと同じ結果がで始めたことに、その評価はゆらぎ始めた。

初期の爆撃作戦における、これら「モスキート」の損失は、デハビランドの主張する、無武装の木製高速爆撃機という構想への懐疑論を再燃させ、この機体を爆撃機として使用することへの反対論が、頭をもたげ始めた。

一九四二年頃の空軍の戦術思想は、まだ、一九一四〜一八年(第一次大戦当時)の発想に、大きく影響されていた。

第一次大戦当時の若き空の勇士たちが、一九四〇年代の空軍首脳部を形成していたのだ。

当時彼らは陸軍から飛行隊(Royal Fiying Corps)へ派遺され、陸軍士官として操縦をならい、戦闘に参加したのである。

こんな彼らにとって、搭乗員たちがドイツの内懐の爆撃目標にまで侵攻しながら、丸腰であるために、逃げの一手で引揚げてくる――などというやりかたは、まことに我慢ならないことだった。

空軍参謀総長ポータル、空軍爆撃兵団司令官のアーサー“ボンバー”(爆弾屋)ハリス大将などがそうである。

そしてベージル・エムブリー大佐などは、彼らより一世代あとで、まださほどの実権をもってはいなかった。

一九四二年の夏、ハリス大将は“爆撃機一〇〇〇機による集中爆撃戦法”に熱中しているさなかであり、当然のことながら、爆撃機としても戦闘爆撃機としても、「モスキート」などは眼中になかった。

彼は、四発の重爆撃機による一大空中艦隊(エア・フリート)の鉄槌(てっつい)をもって、ドイツを壊滅させようと考えていたのである。 |

英空軍爆撃兵団司令官

アーサー“ボンバー”ハリス大将

|

しかし、第105、第139中隊の搭乗員たちは出撃を続けていた。

そして、白昼の超低空奇襲を繰返せば繰返すほど、この大胆な戦術を遂行(すいこう)する上での「モスキート」にたいする信頼と期待は、高まっていくばかりだった。

そして、「モスキート」による超低空爆撃の命中精度は、重爆機の高々度からのそれと比較にならないほど高いことを、強力に主張し続けた。

彼らの名人気質は、爆弾をおとすだけではすまなかった。

パイロットや航法士のなかには、おふざけにビールびんをおとす者まで現われる始末。

12 ゲシュタポ本部に精密爆撃 top

一九四二年の九月末のこと、損失もめだって少なくなってきた第105中隊にたいしてあたえられた、超低空による白昼爆撃の任務は、隊員たちを一人のこらず狂喜させるものだった。

ノルウェーの諜報機関が、親独のノルウェー政治家クィズリングが九月二十五日、ドイツの占領下にあるノルウェーの首都オスロで、ナチ党の再結成を行う、という情報を送ってきたのである。

しかもその会合は、ゲシュタポ(秘密国家警察)が記録の保管と拷問のために使用している建物のなかで、行われるというのである。

第105中隊にしてみれば、日ごろの精密爆撃(ピン・ポイント)の技術にモノをいわせる、絶好のチャンスである。

離陸まえに、指揮官のD・A・G・ペリー少佐と部下の搭乗員たちは、高いドームをもつその建物の位置と形状について、くわしい説明をうけた。

ドイツから煙突の先をもってかえってきたロウランズは、少尉に昇進しており、これ以上、そのコレクションをふやすようなことをしでかす恐れは、もうなかった。

その日、ペリー少佐はスカンジナビア半島のすみきった青空の下を、四機の「モスキート」とともに飛び続け、ドイツ空軍がよく出没するスカゲラク海峡にさしかかった。

しかし、なんの武装ももっていない「モスキート」は、幸運にもドイツ機に発見されることなくオスロ・フィヨルドをぬけて、一気にノルウェーの首都へ接近していった。

明るい陽光の下で、めざすゲシュタポの本部があるその建物を、たやすく発見することができ、屋上にはためくカギ十字(ナチ・ドイツの国旗)が、彼らをまねいていた。

攻撃はペリー機とロウランズ機が先頭になって開始された。

地上でも、このころには空襲警報が発令されていた。

クィズリンクをはじめ、ノルウェーの親ナチ派の一味は地下の防空壕へ逃げこみ、急行してきたFw190三機は、オスロの大通りを、高度わずか三〇メートルで飛ぶ「モスキート」めがけて、上空から攻撃を開始した。

そして、ややおくれがちについてきていたカーター曹長機が被弾し、市の郊外の湖へ、水鳥のように浅い角度で突入してしまった。

しかしのこる三機の「モスキート」は、見事に攻撃に成功し、まきおこる大爆発で街路へとびだしたオスロの市民たちは、国歌の大合唱でその壮挙をよろこびあったという。

そしてドイツ軍は、無武装爆撃機「モスキート」最良の日がとっぷりと暮れるまで、突入したカーター機の残骸をもとめて、その湖水をかきまわし続けた。

彼らには、まだこの「モスキート」機の正体がわかっていなかったからである。 |

オスロのゲシュタポ本部を襲撃する「モスキート」にたいして、

Fw190が襲いかかってきた

「モスキート」の強敵:ドイツ軍Me109戦闘機

|

13 「モスキート」垂直に立つ!? top

そのころ第105中隊に新しく着任した指揮官は、「モスキート」にくらべてはるかに速度も低く不利な、「ブレニム」機(ブリストル社の双発爆撃機)による超低空爆撃戦法で名をはせた、オーストラリアの士官だった。

白昼、「ブレニム」を駆ってドイツのブレーメンに超低空攻撃をかけた戦功により、イギリス最高のビクトリア十字章をうけたヒューイ・エドワーズ中佐は、その経験のすべてを、「モスキート」による超低空爆撃戦法へつぎこむことになったのだった。

ある日、このエドワーズ中佐を先頭に、超低空攻撃をおわって帰投の途中だった第105中隊の「モスキート」四機のうちの一機が、世にも奇怪な現象に遭遇した。

その一機は、他の三機が見まもるなかで、突然急停正したかのように見えたと思うまもなく、だしぬけに機首を上にして、垂直に立ちあがったのである。

そしてすぐ、あらゆる物理法則を無視して、その「モスキート」は再び水平飛行に戻ったのだ。

そのあいだ、同機の操縦室内で、搭乗員が狂ったように回復操作にとりくんでいる姿を、他の三機の搭乗員たちは、恐怖のおもいで見まもるだけだった。

A・N・プリストウ中尉とB・W・マーシャル中尉は、敵戦闘機のエジキにもなちず、対空砲火を無事に切り抜けることができたことに、ほっと一息ついたところだった。

きょうは胴体に風穴をあけられもせず、これから胴体着陸を強行する肚(はら)をきめる必要もなく、フレンスブルクのUボート造船所にたいする白昼攻撃を、無事におえた開放感を楽しんでいた。

そこへ、だしぬけにこの珍事が発生したのである。

突然、プリストウ中尉が操縦桿(かん)をだくようにしてくずれおちた。

頭が血まみれである。

航法士のマーシャル中尉は、とっさに操縦桿を力いっぱい元に戻した。

僚機の搭乗員が目撃した奇怪なその現象は、その時におきだわけである。

ブリストウ中尉が意識をうしなった瞬間、操縦桿を手前に引いたため機首がもちあがり、ついに直立してしまったのだ。

航法士のマーシャルは、飛行機の操縦についての知識をほとんどもちあわせていなかったが、その姿勢をたてなおそうと、とにかく本能的に操縦桿を元へ戻した。

これはうまくいったのだが、姿勢が元に戻ったと同時に、今度はエンジンが二基、一緒に停止してしまった。

14 珍事の原因は鳥の衝突 top

このきわどい瞬間に、ブリストウは意識を取戻したが、目に入った血液のため、なにも見えない。

マーシャルの目は異常なかったが、風防ガラスがやぷれたため、やっとのことで操縦室内が見わたせるだけ。

エンジンは再びまわりだしたが、のこされたみちはただひとつ、彼はすぐさま、それを実行にうつした。

そして機首にある爆撃照準用小窓のところへはいおりると、両足を操縦席のブリストウの足元へのばした。

こうして、彼のむこう脛(ずね)をつつくことによって方位をしめすという、まるで盲導犬みたいなやり方で、マーシャルはブリストウを助けながら、基地の上空まで帰り着くことに成功したのだった。 |

ヒューイ・エドワーズ中佐

出撃にそなえて整備がすすめられる「モスキート」

|

あたりには、もう夕闇がせまっている。航法士が口で指示して、パイロットに着陸をさせられるような状況ではない。

そこでマーシャルは、操縦室内の各計器の数値を大声で読み上げ、三回やりなおした末、見事な着陸をやってのけたのだった。

珍事の原因は、なんのことはない、機体がシギの群れのなかに突入し、そのうちめ一羽が風防カフスをつきやぶって、ブリストウの顔に衝突したためだった。

超低空攻撃のばあいに、鳥が衝突する危険は、けっして少ないとはいえず、この事件がきっかけとなって、防弾・防鳥の強化風防ガラスが開発され、全機に装着されたのだった。

15 苦闘の中で戦訓を学ぶ top

一九四二年の秋、「モスキート」の爆撃機隊の搭乗員たちは、着実に実戦の経験を積みかされていった。

(当時の戦闘日誌を見ると、第105中隊は九月、十月は、ほとんど一日おきに出撃を繰返している。第139中隊が本格的に活動し始めたのは、十一月以降のことである)

彼らがとくに警戒したのは、高度六○○○メートル以上になると、Fw190のほうが、時速にして三〇〜五〇キロも早い――という事実だった。

しかし、地表すれすれの高度では、Fw190も全く問題にはならなかった。

爆弾の命中率も、他の爆撃機の平均値をはるかに上回っていた。

地上わずか十数メートルから三〇メートルの高度での投弾を、平気な顔で行う彼らは、命中率のたかさを大いに誇りにしていた。

しかしそれと同時に、敵機の上空や海上をすれすれの高度で高速飛行するからには、さまざまな危険がつきまとうのを避けるわけにはいかなかった。

E・A・コステロ・ブラウン大尉とT・J・ブルーム准尉のように、オランダ本土で送電線の鉄塔に激突したり、あるいはジロンド川(フランス南西、ビスケー湾にそそぐ川)の河口で攻撃中の輸送船団の一隻に突入したり、という例もある。

後者の「モスキート」に乗っていたのは、まえに紹介した“シギ”事件で、きわどい目にあったプリストウとマーシャルの二人組で、彼らはこの突入でも九死に一生をえて、ドイツ軍の捕虜となった。

|

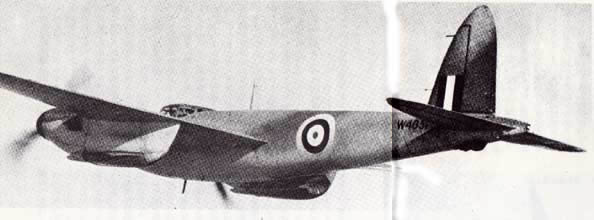

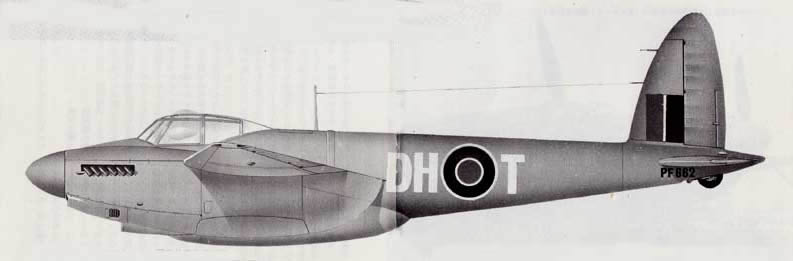

「モスキート」夜間戦闘機仕様13型

1944年2月にはじめ・であらわれ、合計270機が生産された。この図は第151中隊所属機で、機首にはA 1―8型レーダーが装備されている。

このため、戦闘機仕様の機体に装備されているブローニング7.7ミリ機関銃4挺はとりはずされた。

迷彩は、昼間戦闘機の標準塗色て'ある、シー・グレイとダーク・グリーン、胴体下半分が黒で塗装されている。

エンジン:ロールス・ロイス「マーリン」23型12気筒60°V型液冷1460馬力2、武装:イスパノ20ミリ機関砲4(弾薬各150発ずつ)、

最高時速:606キロ(高度2,000メートル 上昇率:毎分620メートル、実用上昇限度:9,600メートル、

航続距離:2,000キロ(高度:6,6000メートル、時速350キロ)、機体重量:通常時6,276キロ/8,725キロ(空/積載時)出撃満載時9.125キロ、

全幅:16.25メートル 全長:12.75メートル

「モスキート」NF2型試作機(夜間戦闘機仕様):

この機は試作3号機で、W4052のシリアル・ナンバーがよみとれる。夜戦用に黒の制式塗装がされている

|

夜間戦闘機型「モスキート」によって編成された最初の中隊(一九四一年十二月、デブデン基地で編成された第157中隊)もまた、苦闘のなかからさまざまな戦訓をまなびとった。

確かに、夜間戦闘機型「モスキート」はあらゆる意味で、当時使用されていた夜間戦闘機よりも進歩しており、被害も比較的すくなかった。

とはいっても、夜間戦闘機型として発生するいくつかのトラブルを、避けてとおるわけにはいかなかった。

たとえば、この型が就役してまもなく、機体に装備された四挺の七・七ミリ・ブローニング機関銃の発射時に生じる閃光が、一時的にパイロットの目をくらませ、操縦室のそとが、全く――星もふくめて――見えなくなる、という事態(注1)が発生した。そこで、第157中隊の技術将校だったJ・B・ストーンマン大尉とバージ曹長が、この防止機構(注2)を開発して、問題を解決した。

(注1=これは七・七ミリ機銃にかぎって発生した現象で、のちの二〇ミリ機関砲では、回転中のプロペラの裏面がぬれて反射しないかぎり問題はなかった。

注2=発射時に発生する火炎を、排気ガスの陰圧を利用して機体下方へすいだしてしまう)

この一件で初めて明らかになったのだが、「モスキート」を夜間戦闘機として、一刻もはやく就役させたい空軍当彫の矢のさいそくのために、ブローニング社では、夜間の発射試験を実施する余裕さえなかったのである。

|

「モスキート」の機首につきでた四挺のブローニング七・七ミリ機関銃

|

胴体下部に装備されたイスパノ二〇ミリ機関銃

|

16 夜間戦闘機型で戦術アップ top

しかし一方で搭乗員たちは、この「モスキート」にすばらしい利点を発見して、大いに自信をえたのだった。

第264中隊は夜間戦闘機隊としては三番目(二番目は第151中隊)の中隊だが、正式に夜間戦闘機型「モスキート」一六機を受取ったとき、これまで単発の「デファイアント」機(注)に乗っていた搭乗員たちは、「オックスフォード」練習機(双発)による訓練飛行を二時間行っただけで、すぐ「モスキート」に乗せられ、立派に飛べたのだ。

なかには、双発機の飛行経験全くなしで、「モスキート」を飛ばした搭乗員さえあった。

(注=ボールトン・ポール社の複座戦闘機で、火力は機尾の旋回砲塔に集中しているという、異色の機体)

この中隊にかぎらず、夜間戦闘機隊の搭乗員たちは、この新機の操縦取扱いを、あらかじめ十分にのみこむ余裕はなかった。

一九四二年の十月、腕っこきのカナダ出身者で編成されている第410中隊などは、受取った一番機を最初の二日間で一五時間飛ばし、すぐに七人の搭乗員が単独で飛行にでた。

しかもその時にはまだ、空軍省が発行したフライト・ハンドブック(取扱い説明書)さえ、基地には届いていなかったのである。

こういった搭乗員たちの熱意にもかかわらず、この時期、彼らのねらうべき獲物は、ひどく少なくなっていた。

英本土へ侵入してくるドイツ機の数は、ちょうどこの夜間戦闘機型「モスキート」の現われた初期の頃に非常に減少し、たまたま絶好のチャンスとばかりに出撃しようとすれば、天候にさまたげられる――という始末だった。

結果的に、今度はこっちから敵地へのりこんで空戦をいどむかたちとなり、九月の末には中佐に昇進していたルバート・クラークが、オランダの海岸線付近で、一〇〇〇メートルの距離からJu88爆撃機を撃墜している。

夜間をねらって敵の航空基地へ奇襲をかけるという戦術は、べつに新しいものではなかった。

すでに米23中隊の「ヘイボック」(注)が、イングランド南部の基地から出撃して、かなりの戦果をあげていた。

しかしここに、しかるべき数の「モスキート」が採用されることは、この戦術を一段と進歩させることを意味しており、大いに歓迎された。

(注=アメリカ・ダグフス社のA20から発展した夜間戦闘機。米軍のP70)

|

胴体着陸した「モスキート」

|

17 新機を駆って夜間侵攻作戦 top

考えてみると、かわればかわる「モスキート」の任務である。

爆撃機としての有用性について、議論がわきかえっているところへ、さらに夜間侵攻戦闘機としての可能性論議が割りこんだのである。

そしていつものように、この機体で実際に出撃した搭乗員たちの意見は、上層部の意見と大いに食い違った。

搭乗員たちは、当初からこの「モスキート」がその価値を発揮すべくベストをつくしていたが、そのなかでも第23中隊の指揮官であるB・P・ホアー中佐と、彼の航法士であるJ・F・ポッター以上の熱烈な支持者はいなかっただろう。

彼らは「モスキート」が配備されたその日の夜、初の夜間侵攻作戦に出撃したのである。

ドイツ占領下のフランス本土上空を、かぎられた航法設備だけをたよりに、夜間超低空で飛ぶことは、きわめて危険なことだった。

ましてこの機体が、ほんの数時間まえに受取ったばかりの新機となれば、なおのことである。

ところがドイツ側は、その壮挙に敬意を表したつもりなのか、パリの南西五〇キロのシャルトルちかくで、ドルニエDo217(注1)を生贄(いけにえ)にさしだしてきたのだ。

このドイツ機の搭乗員は、英本土攻撃をおえて無事に基地へ帰投しつつあると、安心しきっていたらしく、飛行灯(注2)をつけっぱなしにしていた。

(注1=元来は双発の爆撃機だが、生産機数の三〇パーセン卜以上が夜間戦闘機に転用された。

注2=主翼の左右両端が赤・緑、垂直尾翼の上が白の灯火で、衝突防止のため に点灯する)

そこヘホアー中佐機がだしぬけに襲いかかり、三連射によってDo217はたちまち炎の塊と化し、夜間侵攻戦闘機としての「モスキート」初の戦果をあげたのだ。

18 単機で一晩に二機撃墜 top

つぎの夜、第23中隊に配属された初の、そしてただ一機の「モスキート」は、再びフランスヘ侵入し、ほぼ同じ空域へさしかかった。

ところがK・M・ソールズベリー・ヒューズ少佐は、またもや一機の不運なDo217が明々と飛行灯を点灯して、自分の位置を宣伝しながら飛んでいるのを発見したのである。

彼は、ただちにそのドルニエ機を高度三〇〇メートルから攻撃し、撃墜してしまった。

しかし、その夜の獲物はそれだけではなかった。

それからすぐ、今度はHe111(ハインケル社の双発爆撃機。ドイツ空軍でもっともポピュラーな爆撃機のひとつ)が現われた。

これも明々と飛行灯をつけっぱなしである。

どうやら、パリの北西一〇〇キロにあるエブリュー基地へおりるところらしかった……。

一晩に二機――単機の出撃としては、十分すぎる収穫である。

ソールズベリー・ヒューズ少佐は、満足しきって機首をイギリスへと転じたのだった。

夜の半分をフランス上空ですごしたホアーとソールスペリー・ヒューズ、そしてそれぞれの相棒たちは、ベッドに入ったときおもわずニヤリとしたにちがいない。

彼らは、戦前に女子の寄宿学校として使われていた建物に寝とまりしていたのだが、その寝室の壁には、こんなはり紙がしてあったのだ。

“御用の節は、二度ベルをならしてください。すぐに伺います”

19 効果をあげた夜間侵攻作戦 top

ドイツ空軍が、そうやすやすと侵攻機の侵入を、これ以上見逃すわけはないと考えられ、一九四二年の秋頃まで、「モスキート」の搭乗員たちは、仕かけられたワナにひっかからないよう、細心の警戒をおこたらなかった。

だから、九月十三日、ホアー中佐が同じ「モスキート」でオランダ東部のトウェンテ地方を飛行中に、またもや着陸姿勢に入った敵機の尾灯を発見したときは、おそらく対空陣地の真上におびきよせるつもりだな――と彼はおもっだものだった。

ところが、おびきよせるどころか、そのドイツ機は、だしぬけに増速するとひたすら逃げにかかったのだ。

ホアー中佐は、さっそく「モスキート」の高速にモノをいわせて追撃にかかったが、射撃をくわえる必要はなかった。

あわてたドイツ機は、そのまま地上につっこんで、自爆してしまっだからである。

帰投の途中、ホアー機は海岸線上空で対空砲火にやられたが、なんとかかろうじて飛び続け、胴体着陸して無事にかえりついた。

この、「モスキート」による夜間侵攻作戦は、危険を感じたドイツ空軍がフランス、ベルギー、オランダの各地にあった航空学校を閉鎖したり、奥地へ移動させる、というオマケがついたのだった。

top

**************************************** |