|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9 10

9 独海軍も恐れる海上奇襲

一九三八年(昭和十三年)――第二次大戦勃発の前年、ジェフリー・デハビランド卿は、木製の高速爆撃機を大量に生産し、その存在によって、ヒトラーに戦争の危機をおかすことをおもいとどまらせることができるに違いない――という論法で、イギリス政府関係行を説得しようとして、失敗におわつた。

1 初期の構想実現に努力 top

無武装の高速爆撃機というデハビランドの構想は採用されず、その戦争抑止の論理は拒否されてしまったが、イギリス航空界草わけの航空機設計家であり、第一次大戦に大活躍した軍用機のメーカーでもある彼は、“とにかくやろう”と、勇気ある決断を下したのである。

しかしそれにもかかわらず、デハビランドの最初の発想に基く任務のために、「モスキート」が十分な数だけ配置されたのは、ヨーロッパにおける戦争終結の前年になってからのことだったのである。

この間のいきさつについては、かつて「モスキート」の設計が行われ、試作機がつくられた、あの濠のほとりのソールスペリー・ホールへ、もう一度もどる必要がある。

戦いのあけ暮れ、デハビランド社の主任設計技師であるR・E・ビショップとそのチームは、依然としてそこにとどまり、「モスキート」にたいする改良につぐ改良、改装につぐ改装の作業を続け、用途別の型式ナンバーは、どんどんふえていった。 (W4050の試作一号機につづくW4051の写真偵察型、W4052の戦闘 機型の各試作機をもとに、どく大ざっぱ に計算しただけで、約六〇種類ちかい)

ビショップは、この二人乗りの「モスキート」を、一一人乗りであるアメリカのB17「空の要塞(フライング・フォートレス)」よりも低い喪失(そうしつ)率、同等ないしはそれ以上の効率で、ベルリン爆撃がおこなえる機体に改装できる、と判断したのである。

この目的を達成するには、「モスキート」が一八〇〇キロの爆弾を搭載する必要のあることがわかった。

ある日のこと、ソールズベリーの設計主任は、スタッフの一人であるW・A・タムブリンに声をかけた。

「行こうぜ、タム。ちょっと測ってみよう」。

そして「モスキート」の胴体下部に巻尺をあててみたビショップとタンブリンは“具合よくやれそうだ”との意見に一致した。

こうしてデハビランド工場は、“ボンバー”ハリス大将が「モスキート」による夜間奇襲部隊を編成し、その外見からは考えられないほどの爆弾を携行して、ベルリンへ出撃していくことを可能にしたのである。

|

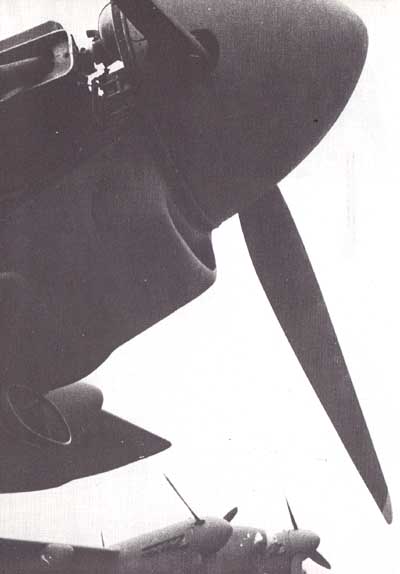

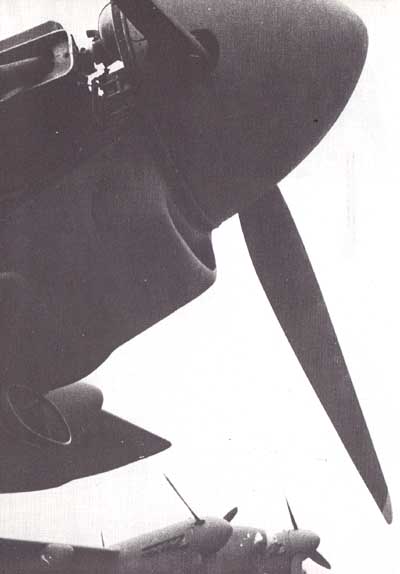

“ベルリン急行”:ベルリン爆撃に出撃する「モスキート」

|

|

出撃に備えて整備がつづく

|

1,600キロ爆弾の投下と同時に「モスキート」

はまるでエレベータのように跳ね上がった

|

2 恐怖の“ベルリン急行” top

一八〇〇キロもの爆弾を「モスキート」が搭載できるという事実にたいして、政府筋はつよい関心をしめした。

航空機生産省のフリーマン卿のスタッフたちは、さっそく四発の「ランカスター」重爆撃機と「モスキート」との爆弾搭載量、命中率、機体喪失率、生産や整備に必要な人・時(マン・アワー=必要な人間の数と時間の積であたえられる)などを比較してみた。

全くの話が、一九三八年当時、当のデハビランド卿自身も、この木製の高速爆撃機が、そんなに大量の爆弾を搭載できるようになろうとは、想像もしていなかったのだ。

比較計算の結果、生産、整備ともに、「ランカスター」の必要とする人・時は、「モスキート」の二・八倍であることがわかった。

爆弾搭載量からいくと、「ランカスター」の平均が、目標に到達できないケースを含めて三四〇〇キロにたいし、「モスキート」は一七〇〇キロ。

しかし「ランカスター」は、夜間出撃二八回について一回の割で目標に到達できない出撃失敗がおきているのにたいし、「モスキート」のほうは九二回に一回しかおきていない。

そしてけっきょく同じ経費で、「モスキート」は重量にして「ランカスター」の四・五倍にのぼる爆弾を投下できることが判明したのである。

そのうえ、ドイツ側の迎撃は激しさをくわえるばかりで、武装は強力でも速度の遅い「ランカスター」の損失は、増大する一方だった。

そんな条件がもとになって、「モスキート」の夜間奇襲部隊が生まれたのである。

主たる目標――ベルリン。

かくて空軍の高官や政府のお歴々は、ついにデハビランド卿最初の発想に膝(ひざ)を屈したのだった。 |

1,800キロ爆弾のとりつけ作業

「モスキート」に乗り込むパイロットと航法士

|

この奇襲部隊が、かつてデハビランドがその無武装・木製の高速爆撃機という構想のなかにもりこんだ、夢のすべてを実現するのに、さほどの時間はかからなかった。

「モスキート」の編隊は、ベルリンにたいして合計一七〇回も攻撃をくわえ、ある時期、連続三六夜にもわたって出撃を繰返した。

そのため、ベルリン市民たちは、なれっこになった「モスキート」の来襲を“ベルリン急行”とよび、ドイツ空軍は、首都へ向かう「モスキート」のとるいくつかの侵入経路を“一番線、二番線……”などと名づけたくらいだった。

|

|

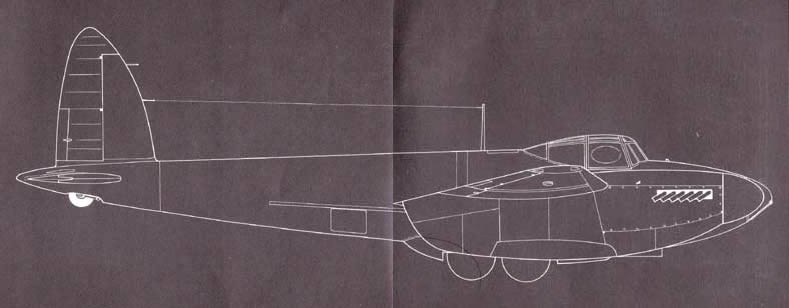

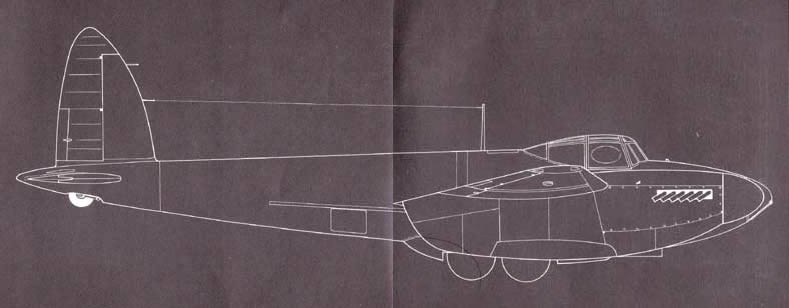

「モスキート」爆撃使用4型・シリーズ2“ハイボール”改良型

この“ハイボール”は、対船舶攻撃兵器として、ダム破壊に威力を示した“ダム・バスター”とともに開発されたもので、原理は全く同じである。

この「モスキート」は、“ハイボール”2発を搭載して出撃する。

そして目標艦船の手前1.6キロほどのところで

投下するが、そのさい、屋外に突き出た風車にとって、毎分1,000回転程の逆回転のスピンをかけられる。(“ハイボール”そのものは、直径80センチのボールの両端を切り落としたような形をしている)高度10メートルで投下されたそのボールは、海面を跳躍して目標に命中する。

命中したボールはそのまま水中にもぐり、あらかじめ設定された深度で炸裂する。

240キロ爆薬の破壊力は、水によってより高い効果を示す。

テストに成功し、ピッカース社で約300発生産された。

そして、この“ハイボール”攻撃部隊として、1943年に第618中隊が構成されたが、ついに実戦には登場しないまま終戦をむかえた。 |

3 嚮導機としてダム破壊にも top

もちろん「モスキート」奇襲部隊は、独自にベルリンへ進入して攻撃を行っただけではなく、嚮導機(きょうどうき=模範機)としての技量を十分に備えた搭乗員たちが特にえらばれ、特定の戦略目標の爆撃に向かう重爆隊を、単機で誘導する任務にもついた。

おそらく読者は、第617中隊の「ランカスター」が、ガイ・キブソン中佐指揮のもとに、ドイツのメーネ・ダムやエーデル・ダムを破壊して、ドイツの主要な工業地帯を水びたしにした、いわゆる“ダム・バスター”(ダム破壊爆弾。くわしくは本シリーズ第38巻『米・英・ソ秘密兵器』参照)の一件を、よく御存知のこととおもう。 |

カイ・ギブソン中佐

|

チェシャー大佐

|

イギリス航空界の生んだ天才、バーンズ・ウェーリス卿が開発した円筒形の爆弾を、「ランカスター」爆撃機が超低空から投下して、強固なダムの破壊に成功した一件は、爆撃というものの歴史に、見逃すことのできない、貴重な一ページを飾っている。

ところがこの第617中隊はまた、「モスキート」を徹底的に使いこなした中隊としても有名で、この中隊の重爆による戦果は、「モスキート」による嚮導と目標捕捉の成功に負うところが非常に大きいのである。

この任務についた「モスキート」のなかで、G・L・チェシャー大佐に、数多くの果敢な出撃の功績にたいして、ビクトリア勲章が授与されている。

チェシャー大佐は、目標上空に侵入すると同時に、一気に急降下をかけ、高度二〇〇メートル前後で、こまかい上昇降下を繰返しながら、地上からの探照灯に捕捉されるのもおかまいなしに、目標めがけて突進するのだった。

これは極めて危険なやりかただが、彼をたよりに進入してくる重爆隊のために、正確なマーカー(注)をつくろうと、あえてその危険をおかしたのである。

(注=照明弾あるいは焼夷弾、通常爆弾 などを目標にぴたりと命中させ、後続の 編隊に目印を造ってやるもの) 一九四四年のある夜、ミュンヘン上空で、チェシャー大佐は探照灯に目をくらまされ、あやうく命を失うところだった。

一二分間にもわたって、彼の「モスキート」は地上砲火の嵐に包まれながら、きわどいところを生延びたのである。

その他、チェシャー大佐と第617中隊にあたえられた任務のなかには、ノルマンジー地方へのドイツ陸軍の増強を阻止するための、ソーミュール・トンネル(フランス南西部)破壊がある。

大佐は、重爆隊のため、トンネルの入口にぴたりと照明弾を投下して、その位置をはっきりと照らし出すことに成功した。 |

“ダム・バスター”の攻撃をうける前(上)と、うけた後(下)のメーネ・ダム

|

4 重爆隊直協任務も完璧 top

このように、「モスキート」と「ランカスター」との緊密な直協態勢が非常な成功を収めたので、一九四四年以降、「モスキート」ばかりで編成されている第627中隊が、この直協の任務を専門に担当することになった。

そして、必要に応じて「ランカスター」部隊が要請すると、すぐさまこの「モスキート」が出撃して、目標への道をきりひらいてくれるのである。

この方式により、ドイツ本土とドイツ占領下のフランス各地にあるドイツ機甲師団の戦車集結地点は、大変な損害をうけた。

第627中隊の作戦の大部分は、フランスの非戦闘員をまきこむ恐れがあるために、極めて正確な照準を要求される鉄道線路の爆撃だった。

こんな場合、出撃した「モスキート」は、目標の両端あるいは四隅にマークをつけ、後続の「モスキート」や重爆隊が、搭載してきた爆弾を無駄なく投弾できるようにとりはからった。

ときとして、目標にたいして精密なマークをつけることに、問題がおきる場合もあった。

フランスのツールにある工場を、アメリカの爆撃機が高々度から爆撃して狙いをはずしたあとに、英空軍の「モスキート」が、マークをつけた時などがそうである。

彼らは、工場のガラス屋根にぴたりと爆弾を命中させたのだが、あとから侵入してきた重爆隊は、アメリカのハズレ弾の跡がおおくて、どれがそのマークなのか、さっぱりわからずに終ったのだった。

やがて、大規模な爆撃のときは、特にえらばれた経験豊かな爆撃機の搭乗員が「モスキート」に乗り、現地で指揮をとる方式へ進歩し、その任務につく「モスキート」は、指揮爆撃機(英語のマスターには支配者、名人、勝者などの意味がある)という、すてきな称号をあたえられた。

この指揮爆撃機の任務は、目標上空にとどまって爆撃の進行状況を観察し、最大の戦果がえられるよう、各爆撃編隊へこまかな指示をあたえることだった。

しかし、これは非常に緻密(ちみつ)な神経を必要とし、かつ大きな危険のともなう任務なので、その人選には特に注意がはらわれた。

えらばれた搭乗員の一人に、“ダム・バスター”でメーネ・ダムとエーデル・ダムを破壊して、勇名をはせたガイ・ギブソン中佐がいる。

しかし彼は、それからまもなく戦死をとげたのだった。

一九四四年九月十九日、指揮爆撃機の「モスキート」で、ミュンヘン周辺の爆撃へ出撃した彼は、見事に任務をはたし、帰投の途についた。

しかし、オランダ上空を飛行中に、突然エンジンが二基とも停止し、超低空だったため、そのまま地上に激突してしまったのである。

ギブソン中佐と航法士J・B・ワーウィツク少佐の遺体は、そのまま現場に手厚く埋葬された。

ギブソン中佐はわずか二六歳だった。

|

無事に基地に帰投する「モスキート」

|

5 海上奇襲部隊も編成 top

「モスキート」による夜間奇襲部隊が毎夜、二〇機、三〇機、四〇機、あるときは五〇機と、編隊を組んでドイツ本土に向けて出撃する一方、これらと同じく極めて効果的な、「モスキート」による海上奇襲部隊も、編成されつつあった。

ウィルフリッド・フリーマン卿の息子であるキース・フリーマン中尉も所属している第2飛行連隊で、この新しい海上奇襲部隊の指揮をとることになったマックス・エイケン大佐は、フリーマン卿がこの「モスキート」の誕生に苦闘していた頃、側面から協力をおしまなかったビーバーブルック卿(のちの航空機生産大臣)の息子だというのも、なにかの因縁だろう。

このエイケン大佐はその頃、すでに優秀な戦闘機乗りとして、広く知られた人物だった。

スコットランドの北岸のパンフに基地をおく彼の攻撃航空団は、沿岸防備隊の数個中隊からなり、これまで使われていた比較的低速で損失も大きい「ポーファイター」(ブリストル「ポーファイター」雷撃機から発達した双発の戦闘爆撃機)が、順次「モスキート」へと交換されつつあった。

そしてそれからまもなく、エイケン大佐の指揮する「モスキート」の海上奇襲部隊の勇名は、イギリス全土に広く知れわたったのだったが、しぶきがかかるほどの高度にまで突っ込んで行われるその果敢な戦法は、いうまでもなく、陸上で第105、第139中隊などが確立した超低空奇襲作戦の伝統にのっとったものだった。

海上だから、第105や第139中隊の「モスキート」のように、ドイツの家屋の煙突や電線を、イギリス本土までもちかえるチャンスはなかったが、そのかわり、船の信号旗や索のたぐいは、よく持って帰ってきた。

ヨーロッパでの戦争が終結する少し前のこと、C・N・フォクスリー・ノリス中佐に率いられた四八機の「モスキート」が、カテガト海峡(スカンジナビア半島とユトランド半島にはさまれた海峡)付近を索敵中、第248中隊のG・N・E・イーツ大尉とT・C・スコット大尉の搭乗する「モスキート」が、ドイツ駆逐艦のマストの桁(けた)と信号旗をひっかけた。

同機は、ドイツ海軍の信号旗を、機首にはためかせたまま、無事に掃投したのだった!

6 五七ミリ砲搭載したツェツェ型 top

ヨーロッパにおける戦局の大勢がきまり始めたころから、沿岸防備隊の「モスキート」は、ドイツ海軍のUボート、輸送船団、護衛駆逐艦、掃海艇などを求めて、定期的なパトロール飛行を実施した。

ノルマンジー上陸作戦が展開されたあいだ、連合軍の輸送船団の行動を阻止しようと試みるUボート、Sボート(魚雷艇)、駆逐艦などの接近をこばんだのは、主に「モスキート」によるところが大きい。

また彼らは、ビスケー湾(フフンス南西端、Uボートの基地があった)からUボートが出撃してくるのを食い止め、イギリス海峡の安全航行に力をつくした。

沿岸防備隊に「モスキート」が始めて配置されたときから、この小さな木製機は、陸上における作戦同様、海上でもさまざまな目的に適していることを見事に立証した。

沿岸防備隊の主要な任務のひとつは、Uボートやドイツの艦船の捕捉撃沈だが、その目的に使用される「モスキート」には、速射のきく六ポンド対戦車砲(口径五七ミリ。のちに米軍がM1対戦車砲として採用した)が装備され、この機体は「ツェツェ」(アフリカ産の吸血蝿)と呼ばれるようになった。

このツェツェ型「モスキート」の出現は、Uボートにかなりなショックをあたえた。

彼らにとってはまことに手強(てごわ)いこの相手の出現は、戦前、タバコの製造機械を造っていたデズモンド・モーリンズというイギリス人の努力によるところが大きい。

このモーリンズが、あの恐ろしくせまく、構造的にもさほど頑丈でない「モスキート」の機首の小さな空間内で、五七ミリという大口径の火器へ能率的に装弾する機構を開発したのである。

しかし、この五七ミリ砲が始めて目標に向って火を吹いたとき、そのツェツェ型「モスキート」は、残念ながら相討ちとなってしまったのだった。

その「モスキート」の搭乗員は、余りにも果敢な攻撃を試み、獲物の対空砲火で撃墜されて、海中に突入したのである。 |

57ミリ砲を搭載した、ツェツェ型「モスキート」:

この機は、ドイツ海軍Uボートの恐怖のマトだった

|

C・F・ローズ少佐の操縦するその機は、帰投するUポートを求めてビスケー湾ぞいに索敵中、数隻の漁船が、対空装備をもつトロール船に護衛されながら航行しているのを発見した。

そこで新兵器の威力を試そうと、彼はそのトロール船をめがけて急降下をかけ、期待の五七ミリ砲を発射した。

弾丸は見事に命中し、機関室は大爆発を引き起した。

そしてそれと同時に、このツェツェ型「モスキート」も被弾し、搭乗員ともども二度と帰らなかったわけだが、しかしその一瞬まえに、彼らは、あのタバコ製造機械設計家の努力が、見事に成功したことを実証してみせたのだった。

イギリス本土へ食糧や軍需物資を運ぶ船団の護衛は、ベルリン奇襲やドイツ工業地帯爆撃と同じように、重要な任務だったからである。

こうした、「モスキート」による対潜攻撃の成功にも、満足してはいられない設計チームは、つぎに機雷敷設型「モスキート」を開発したのだった。

白昼、超低空で敵地の運河をかすめ、大型のハシケが上下する水路へ、正確に機雷を投下していくのである。

この極めて危険の大きな任務に、高速で操縦性がすぐれた「モスキート」は、まさにうってつけの機体だといえた。

運河による交通は、ドイツの戦争遂行上不可欠のものであったため、このあたりの防衛は極めて厳重だった。

運河の堤防の上には、対空砲座がひしめいていた。

そこに「モスキート」が機雷を敷設し、かつ安全に離脱するためには、同行した他の何機かが、わざと対空陣地の注意をひくように侵入し、対空砲火をすべてそちらへ引き付けて、隙をつくらなければならなかった。

しかし、このやりかたでキール、ドルトムント・エムズ、カイゼル・ビルヘルム運河(現在のノルドストゼー川)などへの機雷敷設が行われたのだった。

9 英ソ間を連絡飛行 top

ヨーロッパにおける戦いが、終りにちかくなってきた頃には、どんな任務であれ、「モスキート」を使用することに難色をしめす指揮官など、誰一人いなくなっており、高速連絡便――特にロンドン〜モスクワ間――の重要性は、ますます大きくなる一方だったが、すでにスエーデンとの連絡飛行で知られた「モスキート」の名は、高速連絡機としても、大いに高まったのだった。

政治家、外交官、陸海空軍高官などは、「モスキート」の速力、航続距離、それに高い信頼性が、機密文書の交換を迅速かつ確実に行ううえで、大きな力となっていることを、いやでも認めないわけにはいかなかった。

あるときには、文書を「モスキート」の連絡便で発送した――という連絡電報よりも先に、現物が到着していたほどである。

この任務には、写真偵察機のエース級の搭乗員が特にえらばれたが、そのなかには、第544中隊のF・L・ドット少佐もまじっている。

|

「モスキート」の偵察写真がもとで撃沈された、戦艦「ティルピッツ」

|

彼はその時すでに、写真偵察専門の搭乗員として――特に、ドイツの戦艦「ティルピッツ」(注)のすばらしい偵察写真によって――広く知られていたが、一九四四年に行われたチャーチル・スターリン会談の下準備のため、外交文書ををたずさえて、ロンドン〜モスクワ連絡飛行に、始めて成功したのだった。

(注=四万二九〇〇トン。「ビスマルク」とともに、ドイツ海軍の主力艦。一九四四年十一月、ノルウェー北部のトロムセで爆撃をうけ沈没)

10 初飛行でソ連機に追われる top

そして十月九日から二十三日のあいだに、第544中隊の「モスキート」搭乗員たちは、合計一一回にわたってモスクワ往復飛行を達成しだ。その口火をきったドッド少佐の初飛行は、全く平穏無事に行われたわけではなかった。

スポーツ記者から抜群の航法士となったE・ヒル中尉と二人で出発したドット機は、ソ連国境をこえるまでは、何事もなかったのだが、ソ連領へはいったとたんに、苦労が始ったのだ。

問題は、英空軍の作成したソ連の地図が、どうしても眼下の地形と一致しないのである。

航法士のヒル中尉は、この地図が恐ろしく古い資料をもとにしているのに気づき、おまけにその縮尺が小さすぎることにも悩まされた。

彼は、眼下の鉄道線路を地図とひきくらべながら、ちょうど土曜日の午後などに郊外散歩としゃれこむアマチュア飛行家のやりくちで、モスクワ行きの鉄道をつかまえて、それをたどっていくつもりでいたのである。

ところが、その鉄道線路は一体どれなのか? 英空軍の手もちの資料は、余りにも古めかしすぎた……。

そこへあらわれたのが、ソ連空軍戦闘機の一編隊。彼らはたちまち背後から追跡にかかり、曳光弾を発射し始めた。

しかし幸運なことに、その照準は恐ろしく不正確で、ドット少佐は、これはソ連搭乗員の射撃技量が、お話にならないほどヘタクソなのか、あるいは、「モスキート」にたいして心からの、“熱烈な歓迎”の意を表しているか――のどちらかだろうと思った。

しかし念のため、安全を考えて、彼はスロットルを開き、追いすがるソ連戦闘機をたちまち背後へと引き離してしまった。

11 ウォッカかかえて帰投 top

無事、モスクワへ到着した二人は、極めて友好的な、暖かい歓迎をうけた。

ソ連の整備員たちは、彼らがウォッカとキャビアのもてなしをうけているあいだに、心をこめて「モスキート」の整備に努めてくれた。

機体はグリコールもれ(エンジン冷却液のエチレン・グリコールが、冷却器やパイプの接続部からもれだす)をおこしていたが、ドッド少佐がびっくりしたのは、ソ連整備員が、「モスキート」の構造について、非常にくわしいことだった。 |

ポツダム会談のチャーチル、トルーマン、スターリン(左から)

|

明らかにロシア人は、英空軍がもちあわせているモスクワまでの飛行経路についての知識よりも、はるかに多くの知識を「モスキート」にかんしてもっているようだった。

チャーチル・スタータン会談のためのロンドン〜モスクワ間連絡飛行――“倹約作戦(オベレーション・フルーガル)”という隠語名で呼ばれたこの一連の飛行を通して、「モスキート」搭乗員とそれをむかえるソ連空軍将校とのあいだには、極めて緊密な友好関係がつくりあげられたのだった。

イギリスの基地へ帰路につく搭乗員たちは、いつもロシアの友人からの、心のこもったウォッカの瓶(びん)をかかえて、「モスキート」の操縦室へともぐりこむのだった。

これが、待ちうける基地の隊員たちに、大喜びでむかえられたことはいうまでもない。

戦争の全期間を通じて、「モスキート」の部隊では、その戦果を祝うパーティーがひっきりなしに行われたものだったが、こんなときに「モスキート」が、パーティーの飲物を調達するため“密輸出撃”をやってのけたことは、知る人ぞ知る……である。

マルタ島からパーティーのために出撃した「モスキート」が、ナポリからワイン六〇本を密輸した例もあるくらいである。

12 終戦まで第一線で活躍 top

「モスキート」とその搭乗員たちは、一九四五年の春になって、ヨーロッパにおける戦火が収まる日まで、その戦果を祝い続けることができたのだが、その頃、この”驚異の木製機”の生命も、もはや、つきようとしていたのだった。

もしドイツ空軍が、Me262、Me163などジェッート戦闘機やロケット戦闘機を大量に生産して、実戦へ繰出すことができていたならば、一九四五年を待たずに、「モスキート」が時代遅れの機体と化していたことは、間違いないところであろう。

いかに「モスキート」のロールス・ロイス「マーリン」エンジンニ基といえども、ジェット・エンジンの出現にたち向かうすべはなかったからである。

しかし、それをぬきにしても、「モスキート」は驚くべき長期間にわたり、多種多様な用途において、第一線機としてめざましい活躍をみせた。

イギリスで一九三九年の開戦から一九

四五年の終戦まで、一貫して設計・生産が行われた唯一の軍用航空機であり、第二次大戦を通して、これほど広い分野において、その性能をこんなにも高く評価された機体は、世界中どこにもないだろう。

終戦のときまで、その爆撃照準の正確さにかけては、他を圧倒していた「モスキート」の搭乗員たちは、最後の仕事として、ドイツ占領から解放された地域への援助物資投下を行う「ランカスター」重爆隊へ、その投下地点を指示する任務があたえられ、第105中隊が出撃したのだった。

そしてヨーロッパの戦火が完全におさまったとき、「モスキート」の搭乗員たちは、かつて自分たちが爆弾を投下したドイツの都市へ、空からの観光旅行を試みるという誘惑を、抑えることができなかったのである。

top

**************************************** |