|

****************************************

Home Me109 スピットファイア モスキート ムスタング ミグ ロッキード ドイツ爆撃 飛行機発達史

戦闘爆撃機「モスキート」――英軍のマル秘急襲兵器

(エドワード・ビショップ著、野田昌宏訳)

|

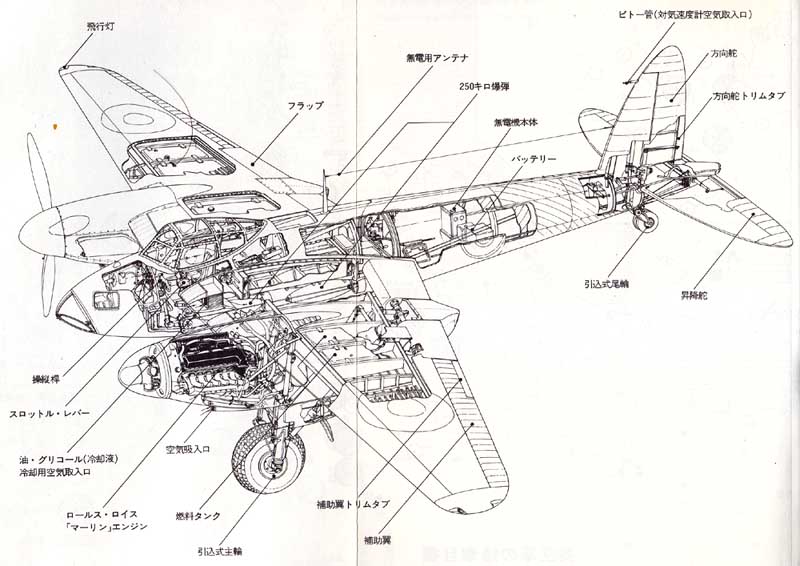

デハビラント「モスキート」4型爆撃機

|

著者 エドワード・ビショップ

1924年生れ。ひろい見識と旅行経験をもつ作家・ジャーナリスト。本書のほか、多くの著書があり、そのうち英空軍関係のものは3冊ある。

著者がもともと英空軍に興味を持ち始めのは、1940年、16歳のとき、郷土防衛隊のオートバイ兵士となって、イングランド南東部サセックス州の、あの由緒あるヘースティングで、英空軍のはなばなしい活躍を、あおぎみたときに始ったという。著書に本シリーズ「栄光のバトル・オブブリテン」がある。 |

翻訳 野田昌宏(のだ・まさひろ)

本名、宏一郎。 1933年福岡県生まれ。学習院大卒。フジテレビ・ディレクター。

SF翻訳家、軍事・航空研究家。SF関係の著書・訳書が多い。本シリーズ「米・英・ソ秘密兵器」「P51ムスタング」の翻訳も手がけている。 |

はじめに 素晴らしき木製ヒコーキ バリー・ピット

top

世の中に、“掌(てのひら)をかえす”――という言葉があるが、初飛行に成功した「モスキート」の試作機にたいしてよせられた、数かずの公式の賛辞ほど、この言葉にふさわしい例は少ないだろう。

とはいえ、この変身に先だって、人々が「モスキート」の計画にたいしてみせた不信感は、十分に理解することができる性質のものなのだ。

当時、イギリス軍用航空機のレベルは、二〇世紀にに突入したところ、つまり、“ハリガネで補強された布ばり飛行機”の時代から、全金属製機へむかってつっ走っている時期だったのである。

だから、またもや金属ならぬ木材を材料につかおうという、この新機種の計画案が、いわば、ウマ気ちがいの騎兵大佐の郷愁と同じあつかいをうけたのは当然のことであり、さらにわるかったのは、製作に先だって英空軍から出された要求仕様が、軽爆撃機のものだったことだろう。

その数値は、これまでの木製機としては目をまわすほどのものであり、それまでの実績から考えると、これはもう、とても夢としか考えられないものだったのだ。

それに、軍上層部の反対論のウラには、この、木製機という構想そのものの可否とは関係なしに、自分が時代おくれと見なされることを恐れる、政治的な“逃げ腰”の要素もふくまれていたのである。

そんなわけで、たった一人の例外をのぞけば、政府筋で、この計画を積極的に推進しようとする者はいなかった。しかし、ぎゃくにいえば、これが「モスキート」に幸いしたのだともいえるのだ。

ほかならぬ英空軍大将ウィルフリッド・フリーマン卿こそ、そのたった一人の例外であり、結局、空軍当局がこの計画を承認し、試作命令をだすところにまでこぎつけたのは、すべて彼の努力によるものなのだが、その時までにデハビランド社は、自主的に計画を進行させ、すでに設計を完了し、モックアップ(注)も完成まぎわにまでこぎつけていた。

(注=いろいろな装備の配置をきめるためにつくられる、実物大の木製模型)

この時点において、設計チームのスタッフたちは、初めて空軍がこの計画にたいして期待しているものの内容を知らされたのだが、それは、スタッフたちが目ざしている構想と全くべつのもので、要求されたそのさまざまな条件、変更などをうけいれたならば、これまで綿密に設計がすすめられてきた「モスキート」の性能をめちゃめちゃにし、「モスキート」そのものを、なんとも“えたいの知れぬ化けもの”にしてしまったことは、まず間違いのないところなのだ。

そこで、なんとかその破壊的な要求仕様をけずり、当初からの構想に従って作業がすすめられることにはなったのだが、トラブルがそれでおわったわけではなかった。

ダンケルクの大敗北(注)によって、ドイツ軍の英本土侵攻の危機をむかえると、新聞王から航空機生産相に任命されたばかりのビーバーブルック卿は、戦闘機の生産を最優先に指定したのである。

(注=一九四〇年六月、ヨーロッパ本土の英軍三三万人が、ドイツ軍によってフランス西岸のダンケルクに追いつめられて、命からがらなんとか撤退に成功した)

「モスキート」の建造計画には、たちまちストップがかかった。何週間にもわたるおし問答の末――「モスキート」の構造材には、貴重な軍需資材をほとんど使用しない、ということをしつこいくらい繰返すことによって、やっと条件つき許可をとりつけ、作業は再開されたのだった。

ところがそれからまもなく、今度はハットフィールド(ロンドンの北五〇キロ)のデハビランド工場がドイツ機の爆撃をうけ、莫大(ばくだい)な資材が失われるという始末。同社がうけた損害は、ものすごいものだったが、「モスキート」の試作一号機は、ハットフィールドのちかくにある、ソールズベリー・ホールとよばれる古い屋敷のなかで、ひそかに製作されていたため、破壊をまぬかれることができた。

そして一九四〇年(昭和十五年)十一月、ついにこの新型機は飛行テストにまでこぎつけ、この時をさかいにして、あれほど幅をきかせていた「モスキート」否定論は、過去のものと化したのである・もはや「モスキート」は“フリーマン大将のお道楽”どころか、イギリスの危機を救う新兵器――“驚異の木製機”として、もてはやされることになったのだ。

そして翌年の四月、いまや新型機の“生みの親”として鼻たかだかであるビーバーブルック卿がまねいた、米陸軍航空軍総司令官アーノルド大将の面前で、この試作機が、水平飛行で時速六五六キロをだしてみせるにおよび、その名声は国際的なものとなった。

一九四一年に、軽爆撃機がそれだけの速度をだすというのは、ただごとではなかったのである。なにせ、英空軍が誇る戦闘機「スピットファイア」の最高時速が、五九〇キロ前後だったのだ。

「モスキート」をめぐる物語――その構想が世にうけいれられるまでの苦悩と、それをついに現実のものとして実証してみせた、輝かしい成果――は、第二次大戦中に開発された、さまざまな新機種のたどったコースとして、べつにかわったものではない。そしてまた、このように「モスキート」がとくに注目されるのは、べつにおどろくべき新技術が開発され、それがこの機体に応用されているから、というわけでもない。

この機体の特色は、R・E・ビショップのすぐれた設計、ぬきんでた高性能を秘める二基のエンジン、それから、他の航空機設計者たちが見すごしていた分野――軽量木製構造の開発にあるのだ。

このすばらしい飛行機は、おどろくほどひろい分野にわたって活躍した。

高速爆撃機としてスタートした「モスキート」は、写真偵察機、機雷敷設機、雷撃機、連絡機、戦闘機、、夜間戦闘機、そして五七ミリ砲を搭載して対潜攻撃機としても使われた。

そして、大幅に爆弾倉を改装したこの“木製機”は、なんと一・八トンもの大型建造物破壊用爆弾をかかえて、やっとこさ離陸して敵地へとむかったものである(この怪物を目標に投下したとたん、かるくなった機体は、まるで“急行エレベーターみたいに”ハネあがったと伝えられる)。

この機体のもつ多様さと攻撃力の確かさは、無数のエピソードを生み、著者のエドワード・ビショップは、それらを慎重にえらんで、本書のなかに紹介している。

もともとが爆撃機として設計された機体とはいえ、爆弾の命中率は当時の他の機種を大きく引き離し、他機の搭乗員たちが、「モスキート」への機種改変をもとめてさわいだ例も、あるくらいである。

これほどの機体でありながら、その当時、この機体生産の優先順位が、明らかにこれよりおとる機種の、あとにまわされていたのは、まことに不可解なことといわなければならない。

いうまでもなく、「モスキート」とて、完全無欠の飛行機ではなかった。

緊急時に搭乗員の脱出がむずかしい。

焼夷弾による対空射撃をうけると、その木製機体は、たちまち“火の玉”と化す。

そして、よほど理想的な条件にめぐまれないかぎり、胴体着陸を決行したばあい、胴体下部が“搭乗員の足もろとも”、ちぎれてしまう危険がある……。

しかしながらこれらの欠点は、そのころの他の機種がかかえていた欠点にくらべて、けっして大きいものではない。連合国の航空機産業が、大量生産方式を全面的に取入れ、それが周辺機器の生産にからみ、他機種の部品の代用などをしいられて、大混乱がおきたりしたことを考えただけでも、簡潔な構造をもつ「モスキート」の強みは、不当に低く評価されていたといってよい。

余りにもおおくの報道機関が、大型爆撃機の大編隊による、大規模な爆撃にスポットをあびせ、その弁護を続けた。そのために、余り効果のない、そして自殺行為ともいえるような、重爆撃機による爆撃作戦――たとえばシュバインフルト爆撃のような作戦(ドイツ空軍の猛烈な迎撃で大損害をだした)が、しょうこりもなく繰返され、しかも、その高価な代償は巧妙にふせられたために、いまでも一般には知られていないほどである。

しかし「モスキート」に乗った男たちは、この機体の価値をよく知っていた。その詳細は、本書のなかにすべて語られているとおりである。

そして、これらの勇敢な男たちと、この“驚異の木製機”との組み合わせ以上に、楽しく、すばらしい組み合わせは、第二次大戦史上、どこをさがしても見当たらないのではなかろうか?

訳者あとがき top

この「モスキート」という飛行機の存在が日本に伝えられたのは、戦時中――それもかなりあとになってからのようにおぼえている。

私がかよっていた国民学校――いまの福岡教育大付属小――では、毎週月曜日に全校生徒を講堂に集め、先生たちが交代で時局講話という行事を行うことになっていた。

新聞の棒読みや子供もシラけるピンぼけの精神論が多いなかで、抜群に光っていたのは、図工の担当だった青柳先生の話。

そもそも、私がこの年まで飛行機や軍艦と縁がきれないでいるのは、この先生の影響が大きいのだが、「モスキート」の存在を知ったのが、やはりこの青柳先生の講話なのである。

先生は、公表されたばかりの「屠竜」だが「月光」だかを引き合いにだして、このイギリスの新型重戦を紹介した。

「……この戦闘機は二〇ミリ機関砲を……(フェーッというタメ息)……もっていますが、おかしいのはその名前。

なんと、この戦闘機の名前は『モスキート』、蚊(か)――だというのです。……(どっと笑い声)

……日本の戦闘機をごらんなさい。『隼(はやぶさ)』『鍾馗(しょうき)』、みんないさましい名前ばかり……。

おまけにこの戦闘機は木造です(ワァーと嘲笑の声)――イギリスは軍需資材が極度に不足して青息吐息なのです……」

家に帰った私が夕食のとき、得々としてその話をしたら、

「とんでもない――ドイツの電探(レーダー)にひっかからないように、わざと木で造ってるんだ」

と親父に一蹴されてしまった。

しかし、本書を読んでみると、木造であることが、資材の面から「モスキート」誕生に大きく作用したのは事実のようだ。

つい先日、小松左京氏と食事をしていて、話が「モスキート」にとんだとき、

“『復活の日』には「モスキート」をだしてるぜ”

といわれてはっと思い出したのだが、やはりレーダー網をかすめるために

“……ひどく旧式な双発小型機……前大戦の時に夜間戦闘に使われた「モスキート」にそっくり(とあるが、作者が言うのだからそのもの)の全木製の小型機……” が確かに登場している。

考えてみると、小松左京氏の大作『復活の日』における人類滅亡の危機は、「モスキート」という飛行機が一機、アルプスごえに失敗したために招来されたことになるわけである……。

最後に、翻訳にあたっていろいろ御協力いただいた真根井修一氏に、深く感謝するしだいであります。

top

**************************************** |