|

****************************************

Home Me109 スピットファイア モスキート ムスタング ミグ ロッキード ドイツ爆撃 飛行機発達史

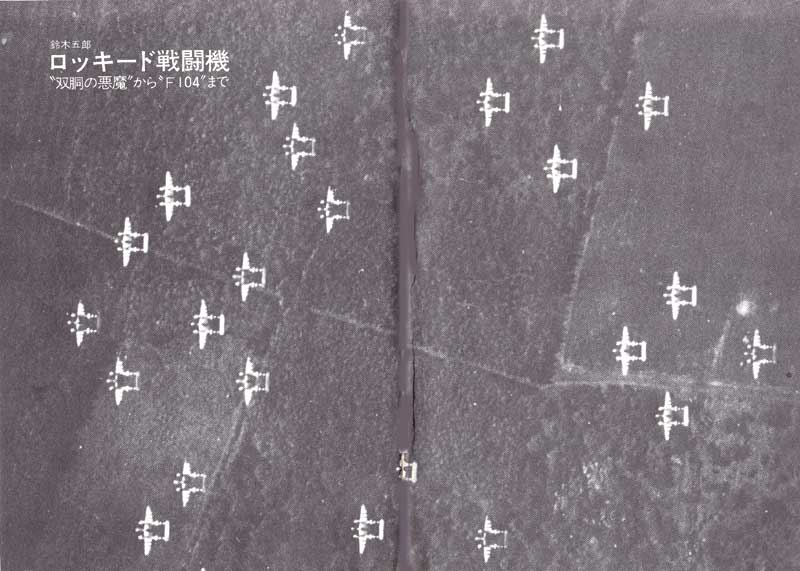

ロッキード戦闘機 “双胴の悪魔”から“F104”まで

著者 鈴木五郎(すずき・ごろう)

1924年京都府生まれ。1943年学習院高等科在学中に、水上機の操縦訓練を受ける。

1944年三重海軍航空隊に入隊。1948年東京大学文学部卒業。翌年8月小学館児童編集部に入社。

1958年3月読売新聞社出版局入社、現在に至る。航空史研究家。

主要著書に「日本の航空事件14章」(自由国民社刊)「大空の開拓者たち」(朝日ソノラマ刊)などの他、本シリーズでは「グラマン戦闘機」「疾風」がある |

|

はじめに top

日本人にとって、「ロッキード」という名は、太平洋戦争における憎むべき敵機として、記憶に刻みこまれた名である。

とりわけ、ロッキードP38戦闘機は、日本海軍の英雄・山本五十六元帥機を撃墜した敵機であり、また日本本土上空へもたびたび飛来して、執拗な銃爆撃を行った。

その異様な双胴のスタイルとともに、戦中世代には忘れがたい飛行機であろう。

が、それはもう三〇年以上もまえの話である。

しかし最近になって、にわかに「ロッキード」の名がやかましく聞かされるようになった。

いうまでもなく、世界を震撼させたスキャンダルとなった例の献金事件のためである。

この事件は、いまなお真相は不明であり、ことによると、永遠に解明されないかもしれない。

当然のことながら、新聞・雑誌・電波といったあらゆるマスコミは、連日この事件を大きく取りあげている。

政財界内幕ものとして、これ以上おもしろいストーリーはないからだ。

しかし、ロッキード社の記事が派手にマスコミに登場すればするほど、私には、ひとつの疑問ないし不満が生じてきたのであった。

どの記事も、事件の裏側をスクープしようとするあまり、肝心のロッキードという会社の本体を見失っているように思えてならないからである。

ロッキード社とは、どのようにして生まれ、どのように発展し、どんな製品を生みだし、どんな戦歴を持っているのか、その点が、全くといってよいほど無視されていることである。

だから、ロッキードという会社の本質的性格にまで触れた記事には、いまだお目にかかっていない。これは、ジャーナリズムの一つの盲点であろう。

ところで、私自身とロッキードとの出会いは、いまから四〇年近いむかしにさかのぼる。

双発双胴の戦闘機、ロッキードP38をはじめて写真で見たとき、当時中学生だった私は息をのんだ。

航空雑誌に「設計家の夢」という欄があり、飛行機キチガイだった私は、それにしばしば突飛な案や設計図を投稿していたのだが、P38はまさに「夢」に出てくる戦闘機そのものだった。

「スピードを最高に生かすには、この手しかないが、よくもここまでにまとめあげたものだ」

と、航空のファンたちも写真をあかずながめ、賛嘆していた。特に、はじめはぼかされていた排気タービン・スーパーチャージャーが、はっきりわかるようになったとき、「これぞアメリカの航空技術だ」と感心し、ここまで日本の技術が到達するには、どのくらいかかるのだろう、と子供心にも思った。

また、そのころ、大日本航空で東京〜満州・新京および東京〜北京間に、特急航空便としてロッキードの14WG3型「スーパーエレクトラ」双発高速旅客機を輸入し、使用していたが、高速機につきものの速い離着陸速度を殺すため採用していたファウラー・フラップ(下げ翼)に、われわれは心を奪われた。

「このフラップで、これからの飛行機は進歩していく」

と信じた。その通りに、第二次大戦機の多くにファウラー・フラップが付けられ、今日のジェット機もすべて同じ原理によるフラップが採用されている。「スーパーエレクトラ」は、旅客機にそれを実用化させたパイオニアだった。

スピードを最優先させることこそ、ロッキード製飛行機の最重点ポイントであった。それは、けっして間違った方向ではなかった。なぜなら、飛行機というものが、常に極限のスピードを追求しつつ発達してきたものだったからである。

このスピード優先思想が最高度に達したのが、日本の航空自衛隊で採用された問題のF104「スターファイター」戦闘機であり、黒いスパイ機として世界的話題になったSR71戦略偵察機であった。

しかし、ロッキード社がこうした高速軍用機だけの企業であれば、べつに問題は起こさなかったにちがいない。

悲劇は、同社の経営体質にあった。

他社との生存競争のため、巨人旅客機や輸送機、宇宙機器などの開発と製品化を手がけているうち、いつのまにか、ロッキードは、アメリカ有数の巨大企業になってしまった。

そこに無理を生じたり、落とし穴がひそむことになった。

同社は、これまでにも何回か経営的な危機を迎えていたが、やりくりして切り抜けてきた。

それはけっして恥ずべきことではないし、どの会社も経験していることだ。

ところが、ロッキード社は、巨大企業に成長したのちも、しっかりした経営上の見通しを持ちえなかった。

そこに悲劇があった。

くわしいいきさつは本文をお読みいただきたいが、大型軍用輸送機(C5)やエアバス「トライスター」の販売戦略を誤まったために、倒産のピンチに立たされ、それを打開するために、空前の猛烈商法が展開されていったのである。

コーチャン社長みずから陣頭指揮をとっての体当たり商法は、各国に黒いピーナツをばらまく販売戦術であり、結果的に、世界的なスキャンダルとなって摘発されていることは、ご存知の通りである。

この本は、けっして、いわゆるロッキード事件のいきさつを書いたものではない。

ロッキードという一航空機会社の生いたち、製品、その発展、その経営といったものを、きわめてクールに、かつ公平に書いたものである。

とりわけ、第二次大戦下の花形戦闘機であるP38には、多くのスペースをさいた。

また、本書のタイトルは『ロッキード戦闘機』としたが、戦闘機だけにこだわらず、P3C対潜哨戒機、U2戦略偵察機、エアバス「トライスター」など、いま問題になっている飛行機のすべてを取りあげた。

ロッキード社の歴史、ロッキード社の製品を知らずして、ロッキード問題を語ることはできないはずだからである。

終わりに、本書執筆にあたり、お世話になった多くの皆さまに、厚くお礼を申しあげる。

|

山本五十六司令長官の搭乗機を撃墜した“双胴の悪魔”P38

|

あとがき top

いま、日米両国の間で矢面に立たされているロッキード社が、その昔、「ベガ」「エレクトラ」「P38」「P80」「コンステレーション」といった名機をつくり、世界の航空界に重きをなしていたことがおわかりいただけたと思う。

F104やSR71、「トライスター」は、こうしたキャリアの上に立ってつくられ、良いにつけ悪いにつけ、話題をまいているのだ。

私自身、“スピードのロッキード”は好きだし、飛行機設計者たちはみな、大なり小なり、その影響を受けているはずである。飛行機の生命は、何よりもスピードにあり、これなくしては進歩はありえないからだ。

これを記しているつい二日前、飛行機上で病死した億万長者のハワード・ヒューズも、「スーパーエレクトラ」「コンステレーション」に関係して、航空界にその名をとどめた。

彼とロッキードとの結びつきは、スピードとロマンが織りなした宿命的なものと言ってよい。

航空産業は大きな転換期を迎え、かってのような大量受注や、一設計家のプランのみによって飛行機がつくられる時代ではなくなった。

ロッキード社ばかりでなく、ボーイング社あるいはマクダネル・ダグラス社にしても、いつ経営者の交代がなされるかわからないし、統合離散が行われるかわからない。

本書を通じて、そのきびしさの一端を知っていただければ幸いである。

なお、執筆するにあたり、青木日出雄、藤田勝啓、郡捷、野沢正、片桐敏夫、岡芳輝の各氏、およびロッキード日本支社より、資料その他でお世話になった。ここに、厚く御礼申し上げる次第である。

top

**************************************** |