|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9 10

11

2 高速長距離機で名を挙げる

胴体は、樺(かば)の三枚合せベニヤ板を曲面の型の中で左右半分ずつ成型し、やはり木製の縦通材とフレームにかぶせて接着する。

さらにその上から羽布をおおうので、軽金属以外にこれほど軽量で丈夫な構造はない。

主翼および尾翼も同様に、スプールス材(唐桧=とうひ)のケタと小骨に樺(かば)のべ二ヤ板を張り、羽布をかぶせた。

構造と材質のためか、金属製機にはみられない重厚さとあたたかさが、にじみ出ている。

しかし、長期間の使用となると、木製ではどうしてもヒズミが出たり、いたみやすいということも事実で、製作に手間がかかり過ぎるということもあって、しだいに金属製に置きかえられていった。

それはともかく、丈夫なセミモノコック胴体と主翼の内部は、ゆったりとしたスペースがとれ、ここに大きな補助燃料タンクを配置できた。

正規の航続距離は一五〇〇キロ内外であったが、タンクを増設すると四〇〇〇キロの米大陸横断も簡単にできたし、三七時間におよぶ無給油滞空記録も作れたのである。

これを距離に直すと、七〇〇〇キロを優に飛んだことになる。無給油滞空記録のときなど、一六〇〇リットルの燃料を積んで全備重量が二六七〇キロにおよんだ。

一九三三年、イギリスのグレン・キッドストンに売られた「ベガ5C」は、パイロットのほか通信員が二人同乗して三六〇〇キロを平均時速二九〇キロで飛んでいる。

これは当時としても、また現在のこのクラスの飛行機とくらべても、すばらしいものだった。

いずれにしても、「ペガ」の長距離性能とスピードは抜群によく、まことに調和のとれた飛行機ということができよう。

ただ不思議なことに、日本にはそのあとの「アルテア」と「エレクトラ」は輸入されているが、「ベガ」はついに一機もはいってこなかった。

おそらく、ロッキード社と代理商社との話し合いが、うまくつかなかったのであろう。

3 次々と記録をぬりかえた「ペガ」 top

レコード破り「ベガ」の数々の記録のうち、おもなものをあげておこう。

一九二九年二月四日、スピード飛行を競って”弾丸ホークス”とあだ名されたプランク・ホークス大尉とO・Eグラブは、バーバンク〜ニューヨーク間の米大陸横断無着陸飛行を「エアエキスプレス」で行い、飛行時間一八時間二一分の新記録を樹立した。

さらに、その帰路、同じコースを一九時間弱で飛び、このコースの往復コース・レコードを破っている。

一九二九年六月二十七日から二十九日にかけて、ホークス大尉は、またしても「エアエキスプレス」に乗って東海岸から西海岸へ、西海岸から東海岸への両方の大陸横断記録を更新した。

一九二九年五月、ロッキード社の主任パイロット、ハーバート・J・ファーイが、「ペガ」で三六時間五六分の無給油滞空新記録をつくった。

(この二ヵ月あと、ドイツのボーデン湖では当時世界最大の飛行艇、ドルニェDOXがテスト飛行に成功している。

また日本では、七月十五日から日本航空輸送株式会社が、フォッカー・スーパー・ユニバーサル六人乗り旅客機による東京〜大阪〜福岡間の定期旅客輸送を開始している)

さらに記録はつくられていった。

女流飛行家のルース・ニコルスは、「ベガ」で九五五〇メートルの女性による高度記録をつくった。

一九三一年、オクラホマの石油業者F・C・ハルは、自分のところの石油をPRする一つの方法として、折からしのぎを削っていた世界一周早回り飛行に割ってはいることにした。

そのパイロットとして、彼は、自分の会社で働いていた石油採掘労務者からおかかえパイロットにとり立てた、片目のウィリー・ポストを起用しようと思った。

「おまえ、これから早回り飛行に加わって、世界をアッといわせてみる気はないか?」

「ボス、それは愉快だ。ぜひともやらせてください」

「おまえなら成功するさ。使用機は『ベガ』に限るな。これに、わしの娘の“ウィニー・メイ”と名づけたいんだが……」

「がってんだ、ボス。お嬢さんの名を世界にとどろかしてみせるぜ!」

こうして六月二十三日、片目のポストはハロルド・ゲッティ(前年ブロムリーとともに日本からシアトルへ太平洋横断を試み、失敗した航空士)とともに、「ベガ」“ウィニー・メイ”に乗ってニューヨークを出発した。

コースは、大西洋を横断してヨーロッパ〜シペリア〜カムチャツカ〜アラスカを経てニューヨークまで約二万六〇〇〇キロである。

彼らは七月一日、早くもニューヨークに帰ってきた。

二万五八九〇キロをわずか八日と一五時間五一分でひとめぐりし、前記録の実飛行時間、二二五一時間一一分をはるかに下回わる総所要時間であった。

一九三三年になると、ウィリー・ポストは、こんどはたった一人でオートパイロト付きの「ペガ」“ウィニー・メイ”に乗り、自分の記録(つまり「ベガ」の記録)に挑戦した。

七月十五日、ニューヨークを離陸して大西洋を横断し、ベルリン〜シベリア〜北太平洋〜ニューヨークと、二万四九五七キロを七日一八時間四九分で飛んだ。

自己記録を約二一時間も短縮したのである。 |

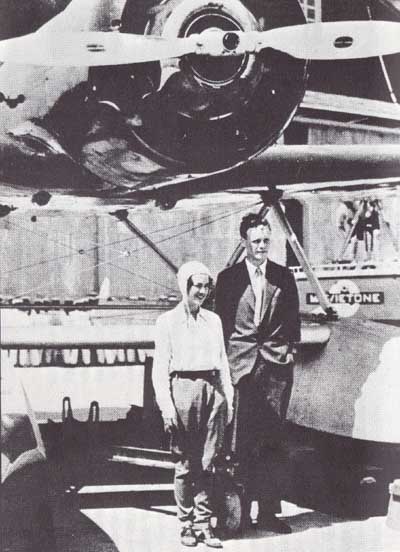

つぎつぎと早回り飛行記録をぬりかえた、片目のウィリー・ポスト

(愛機“ウィニー・メイ”号の前で)

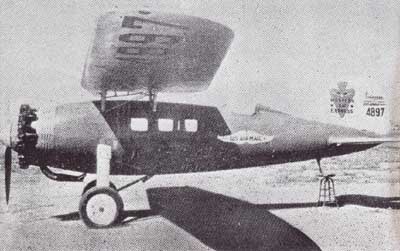

ウィリー・ポストが世界早回り飛行に使用した「ベガ」“ウィニー・メイ”号

|

このビッグ・レコードは、それから五年後、ハルの若きライバル、ハワード・ヒューズの手で半分に縮められてしまうが、ヒューズの使用機が、やはりロッキードの「スーパー・エレクトラ」であったとは、まことに記録づいているという感が深い。

一九三二年五月四日、女流飛行家アメリア・イヤハー卜は、ハーバーグレース(ニューファンドランド島)からロンドンデリー(アイルランド)までを一五時間四八分で飛び、初の女性大西洋無着陸横断飛行士となった。

これは上海事変直後のことで、心ある日本の人びとは西欧女性のバイタリティに脱帽したものである。

当時の日本では、太平洋横断飛行に手を焼き、なかばあきらめていた状態だった。

4 大佐に見染められた「シリウス」 top

一九二九年(昭和四年)に始まった経済大恐慌は世界中に広がり、すべての産業に危機感を与え、その多くを打ちのめし、再編成へと追いやった。

アメリカの新興産業、自動車と航空機産業も、単独では立ちゆかない破目となり、数社を合同させようということになった。

この結果、日の浅い航空機工業は、自動車工業を母体にして統一されたのである。

こうした中で、空のゼネラル・モーターズを目ざし、デトロイト航空機会社が生れた。

「ベガ」で名をなしたとはいいながら、ロッキード社もこの傘下にはいることとなり、ライアン、パークス飛行学校など一一の会社とともに買収された。

「もう私の役目も終わった」

とアラン・ロッキードは悲痛なことばを残して辞任した。

その後任として第一次大戦生き残りのパイロット、カール・B・スクワイヤー大尉が、ロッキード工場の総支配人となった(その後副社長になる)。

しかし、「ベガ」「エアエキスプレス」、それに後述する「シリウス」「オライオン」など、一連の高速機を製作したロッキード社は、他のデトロイト航空機系列会社がつぎつぎと操業停止する中にあって、依然んとして仕事をつづけていた。

傑作機を所望する顧客と実用的優秀機を求める航空輸送会社が、あとを絶たなかったからである。

それでも現実はきびしく、他の子会社がほとんどつぶれてしまったために、デトロイト航空機会社もろとも破産宣告をうけ、一九三一年十月、管財人の手に移されてしまった。

ところが、翌三二年、ロッキード「ペガ」と「オライオン」を使っていたバーニー・スピード・レーンズ社のロバート・E・グロス社長は、彼の傘下のグループ(ロイド・ステアマンを社長として)に呼びかけて、ロッキード社の資産を四万ドルで買いとった。

これで空中分解しかかったロッキード社は、立ち直ったのである。

6 戦闘機を上回わる性能 top

「シリウス」は合計一四機つくられ、このうち一機は試験的に金属製胴体とされた.また、C12、C17の名で軍用機として使われたものもある。

「シリウス」の性能諸元

エンジン=プラット・アンド・ホイットニー「ワスプ」空冷星型九気筒四二〇馬力

(のちにライト「サイクロン」空冷星型九気筒五七五馬力)一基、

全幅一三・○七メートル、全長八・三メートル、主翼面積二四・六〇平方メートル、

自重一二六〇キロ、全備重量二三六〇キロ、最大時速二八二キロ、実用上昇限度七六〇〇メートル、

航続距離一七〇〇キロ、乗員二人

この「シリウス」をもとに、より進歩した「アルテア」(牽牛星)という高速通信機(郵便機)が一九三一年に製作されたが、主脚が引込式となり最大時速は三五五キロと大幅に速くなった。

同じころ制式化された日本陸軍の九一式戦闘機(中島飛行機製で、主設計はフランス人のマリーとロバン、アシスタントがのちの技師長小山悌(やすし))が最大時速三〇〇キロで、列国の戦闘機もほぼ同程度であった。

「アルテアは戦闘機よりはるかに速い通信機だったわけである。

合計六機つくられた「アルテア」のうちの二機(8D、8E)が、日本の大阪毎日と東京日日(のちの毎日新聞社)にそれぞれ買い取られ、当時朝日新聞社の後塵を拝していた毎日航空陣に活を与えた。 |

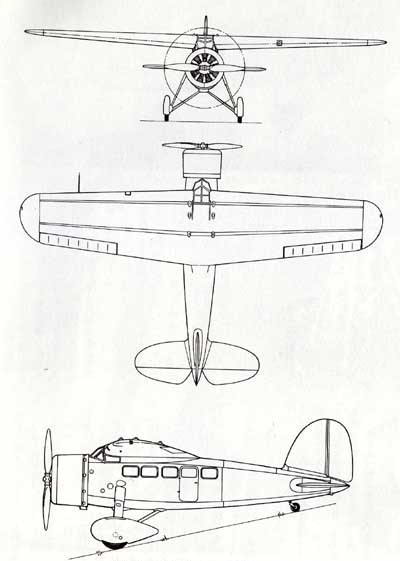

ロッキード「アルテア」通信機、連絡機として使用された。

これは毎日新聞社の8D型

|

特に一九三二年(昭和七年)、大阪毎日社が輸人した8D型は、満州からの写真原稿空輸で朝日新聞社の低速な「プスモス」連絡機に勝ち、その高速性を実証したのは有名である。

(朝日「プスモス」J-BBAAは日本海で荒天にあい遭難し、酒井操縦士と片桐機関士は殉職した)。

また、一九三五年(昭和十年)四月、大蔵操縦士は8D型によって満州・新京〜東京間二〇〇〇キロを六時間一八分の新記録で翔破し、さらに同年十一月十日、東京〜マニラ間四〇三ニキロを一四時間五四分で飛ぶなど、「アルテア」は、のちに朝日が中島AN1や「神風」号を入れるまで、日本新聞航空界の超エース的存在だった。

極地探検飛行で有名なオーストラリアのキングスフォード・スミスも「アルテア」を購入し、P・テイラー大佐とともに、オーストラリアのブリズベーンからオークランド(カリフォルニア)までの一万一八〇〇キロを五四時間四九分の実飛行時間で飛んだ。

このときの平均時速二〇〇キロは、当時としては驚異的なものである。

なお、東京日日社が一九三六年(昭和十一年)に買ったもう一機の8Eは、「ワスプ」五五〇馬力エンジンを付けて、最大時速三六八キロを出し、当時の複座偵察機や軽爆撃機を足もとにも寄せつけぬスピードだった。

7 苦難を乗り越え高速旅客機を開発 top

このような高性能ぶりをみたら、「アルテア」を複座戦闘機に、とはだれしも考えるところであろう。

事実、軍用機部門では、「アルテア」を設計する前にXP24(会社名XP100)複座戦闘機として取り上げており、早くも一九三〇年に陸軍へ提出している。

基本型は、「アルテア」と同じ低翼単葉の引込脚で、エンジンに、当時アメリカ陸海軍機で流行のカーチス「コンカラー」液冷式(V型一二気筒)を備えた精悍なスタイルをしている。

最大速度も時速約三五〇キロを出し、実用上昇限度八〇五〇メートルと、列強の複座戦闘機より一段上だった。

「これはいけるぞ。対戦闘機用より対爆撃機用にもってこいだ。さっそく、第一次として五機発注しよう」

と、陸軍航空の審査担当官は乗り気であった。

しかし、ちょうどロッキード社がデトロイト航空機会社に合併され、業務を拡張できない苦しい立場のときだったので、辞退せざるをえなかった。

「わが社ではとてもその余裕がない。

ライセンスをいずれかに移譲して製作していただきたい」

ロッキード社としては泣くに泣けないことであったろう。代替りはあっても、後年P38や「ハドソン」哨戒機で大量生産をやった社とは思われない、当時の伸び悩みぶりであった。

結局、この複座戦闘機はコンソリデーテッド社にライセンスをゆずり、PB2Aとして生産されている。

しかし、複座戦闘機というジャンルは、そのころ世界的に暗中模索の状態で、いずこも育てきれなかったし、PB2Aも大量生産にはいたらなかったから、ロッキードとしても、もって冥すべしというところであろう。 |

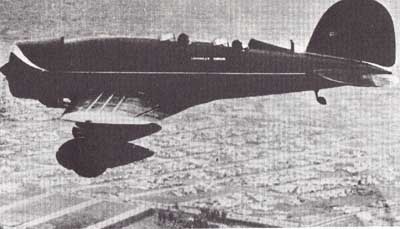

ロッキードXP24複座戦闘機:五機受注したが、ライセンスを

コンソリデーテッド社に譲り渡し、のちにPB2Aとして生産された

|

こうしたムードの中で、ノースロップから受けついだ木製高速民間機を、極限まで発展させようという執念が設計陣の間に燃え上がった。

「『ペガ』は五人乗りで、『シリウス』と『アルテア』は二人乗りだから、こんどは七人乗れる、ローカル・ライン用の高速旅客機を開発しようじゃないか」

スクワイヤー支配人が口を切ると、 「それはいいアイデアだ。『シリウス』のときから私のもっていた考えと一致する」

チーフ・デザイナーのバルティーも大賛成で、「アルテア」とほとんど並行して設計が進められていた。

「どうせつくるなら、うんと進歩したものにしないか」

「引込脚も、『アルテア』のは手動だから、思い切って油圧式を採用しよう。旅客機としては世界最初の油圧式引込脚機になるぞ」

「またこれによって、すばらしいスピードが出せる」

設計陣はもう大張り切りで、新型高速旅客機の完成に一丸となって突き進んだ。

「アルテア」に続いてできあがったこの機体は、一連のスター・シリーズから「オライオン」(狩人星)と名づけられた。

このスマートで、精悍な「オライオン」は、実際に時速三六三キロの最大速度を出し、複座の「アルテア」と同じスピードになった。

パイロットのほか六人を乗せるこの高速旅客機にアメリカン、ノースウェスト、TWA、コンチネンタル、パン・アメリカンという大手から、ローカル線用にとの注文が舞い込んだ。

ほかにスイス航空やメキシコのエアラインといった外国からも発注がきた。

プラット・アンド・ホイットニー「ワスプ」の四五〇馬力エンジンを付けた初期型、および同じく五五〇馬力エンジンを付けた後期型が計四十数機生産され、一九三〇年代の小型高速旅客機の代名詞となっている。

現在、日本の次期対潛哨戒機(PXL)で問題になっているP3C「オライオン」は、この先代「オライオン」の名をひきついだだけである。 |

ロッキード「オライオン」:輸送機、旅客機として民間航空で活躍した

|

8 終焉を告げたスター・シリーズ top

ロッキードの専売特許ともいうべき、木製単発高速民間機“スター・シリーズ”も、ついに終わりを告げるときがきた。

双発のカーチス「コンドル」機は、初めての防音装置と乗客用寝台を備え、フォッカーでは大型の三二人乗り輸送機を開発した。

さらに、シコルスキーとマーチンでは、巨大な大洋横断用飛行艇を製作し、ボーイングも二四人乗り三発旅客機をつくったうえ、続いて247型双発高速旅客機に手をつけた。

ダグラスも遅れじと計器飛行装備をもち、快適、信頼性をモットーとしたDC1を送り出そうとしている。

より大きく、より信頼のおける飛行機が市場に出回って、アメリカの航空会社の営業飛行距離は、一九三三年には一九三〇年の二倍になった。

バーバンク飛行場でじっと離着陸をながめていたロバート・グロス会長の目に、フォード「トライモーター」全金属製三発旅客機がもっそりと着陸している光景が映った。

同じところでは自社の単発「オライオン」が精悍なスタイルながら、しかしいかにも小粒という感じで、のんびりと客待ちをしている。そこへ双発ボーイング247の近代的センスにあふれた誇らしげな離陸。

「そうか、もう木製の単発ではだめだ。お客は双発型の高速旅客機を求めている。もう『オライオン』は時代遅れなんだ」

グロスは受話器をとると、新しく技師長となったホール・L・ヒバードを呼び出して、こう叫んだ。

「とにかく大急ぎで全金属製の双発高速旅客機を設計するんだ。次の手はこれだ!」

top

**************************************** |