|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

1 創始者・ローグヒード兄弟

私はこの物語を、ロッキード社の生いたちから始めたいと思う。

話は、いまから七〇年あまり前、二十世紀初頭までさかのぼらねばならない。

リリエンタールとラングレイという航空理論の二大先覚者を、間接的、直接的に師とすることのできた自転車修理業のライト兄弟は、さらに軽量のガソリン・エンジンの実用化というタイミングに恵まれて、ついに人類初の動力飛行に成功した。

一九〇三年(明治三十六年)暮れのことであった。

1 胸こがす大空へのあこがれ top

このキル・デビル砂丘(アメリカ・ノースカロライナ州)での初飛行は、「人間を乗せてみずからの力で空中に舞い上がり、速度をおとすことなく前進して、出発したところと同じ高さの地点に着陸した」(弟オービル・ライトの回顧録より)のである。

しかし、この偉大な事実は、当時の多くの人びとに、

「空を飛ぶなんて、そんなバカな……」 とか、もっとひどいのは、

「たかが自転車屋ふぜいに“空飛ぶ機械”をつくれるわけがない」

といった無理解や中傷で、ほとんど黙殺されてしまい、全くニュースとして扱われなかった。

ライト兄弟の飛行が、真の意味で広く世界に紹介されたのは、実に二年近くたってからである。

一九〇五年(明治三十八年)十月五日、改良されたライト三号機は三八分間、二八マイル(約四五キロ)の飛行に成功、「ニューヨーク・ヘラルド・トリビューン」紙が大特ダネとして報じた。

しかしイギリスでは、すでに一九〇四年にかすかに伝えられた彼らの“空飛ぶ機械”の不確かな情報に関心を示し、一九〇五年の初めにライト改良二号機を註文している。

ヨーロッパ各国のほうが当のアメリカより、飛行機にたいする興味が強かったのだ。

兄のウィルバーは一九〇八年五月末、フランスに渡ってライト複葉機を披露し、八月六日に飛んで見せた。

この飛行は二分足らずであったが、「ライト兄弟が、人類初の飛行を行ったことは間違いない。

われらのサントス・デュモン(パリ生れのブラジル人)は、やはりあとだった」

とカブトをぬいだのをみても、彼らの関心の深さがわかる。 |

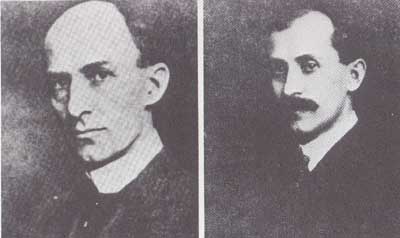

初めて空を飛んだライト兄弟。

兄のウィルバー・ライト〔左〕と弟のオービル・ライト(右)

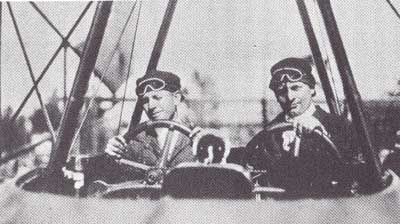

大空を駆ける乗り物と地上を駆ける乗り物

:馬車の頭上を飛ぷライト兄弟の複葉機

|

とはいえ、アメリカ国内での飛行機熱も一九〇八年から急激に高まってきた。

同年七月、グレン・カーチスは、自作の複葉機“ジューン・バッグ”で飛行に成功した。

そして翌年、『空の集まりもの』と題する航空関係の図書が発刊され、非常な反響を呼んだ。

これはその後一〇年間、航空技術図書のベストセラーをつづけたが、この著者がだれあろう、ロッキード三兄弟の長兄、ビクター・ローグヒードである。

ローグヒード(Lougheed)の父はアイルランド系の移民で、イリノイ州に住み、ビクターの母親とわかれ、他の女性と再婚した。

ビクターは技術関係のジャーナリストとなったが、“空飛ぶ機械”に強くひかれ、ラングレイの“エアロドローム”号に注目していた。

それが失敗したあとのライト“フライヤー”号には、ニュースが遅れたため関心は薄かったが、一九〇五年の大飛行から傾倒するようになったという。

こうした飛行結果と飛行理論などをまとめたものが『空の集まりもの』であった。 |

|

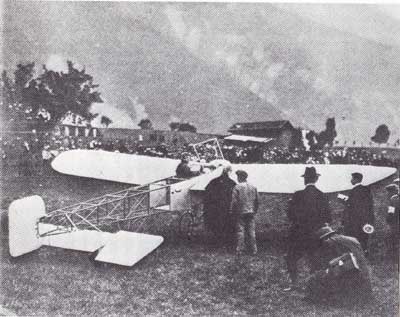

ライト兄弟が空を飛んだ5年後、グレン・カーチスは自作の複葉機で飛び、のちに飛行機会社を設立した

|

オルバニー〜ニューヨーク間飛行レース中、

燃料補給のため着陸態勢に入るカーチス複葉機

|

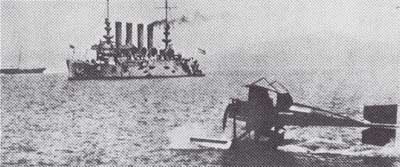

その後、G水上機は一九一五年、つまり第一次大戦の翌年までに六〇〇回、しかも前席に乗客をいつも二人乗せて飛んだ。

これはかなり記録的なことである。

もちろん多少のトラブルはあったであろうが、人命にかかわる事故がなかったという点に意義がある。

このころの飛行機は、これだけの回数を飛べばほとんど失われていたのだから……。

3 ローグヒード社の創立 top

アメリカの航空機製作会社(といっても町工場に毛の生えたようなものだったが)は、一九一四年までにグレン・L・マーチン社、エアロ・マリーン社、パシフィック・エアロ・プロダクツ社(今日のボーイング社)、カーチス社、ファウラー社、L・W・F社、

スタンダード社、スタートバント社、トーマス・モース社、ライト社などが設立されていた。

だが、第一次大戦のはじまったとき(一九一四年)、これらの工場から生産されたのは総計百余機に過ぎない。

そのほとんどが練習機ていどで、パイロットはわずか七三人であった。

しかし、この大戦はアメリカを一大兵器廠へと変えた。航空工業が急速に発展して、一九一七年の対独宣戦布告から一八年にかけて、何と一万六〇〇〇機を生産、月産一七五〇機に達した。

カーチスが四〇一四機、デイトン・ライトが三五〇六機、スタンダードが一〇三三機、トーマス・モースが五九九機といったぐあいである。参戦直後、マーチンは、ドナルド・W・ダグラス(のちのダグラス社の創始者)を技師長にすえて再建され、爆撃機一〇機を製作したが、時期を失し、戦争に間に合わなかった。

|

デハビランドDH4戦闘爆撃機:第一次大戦に大活躍して、戦後練習機や郵便機として使用された

|

4 一機も売れないS1スポーツ機 top

終戦によって、アメリカの航空機工業はストップした。そして、戦時余剰のカーチスJN4「ジェニー」練習機やデハビランドDH4戦闘爆撃機、それにリバティ・エンジンなどが、何百何千となく市場にあふれた。

「ここしばらくは軍用機をつくっても仕方ないし、そうかといって練習機や郵便機は『ジェニー』で占められているし……」

マルコムがどうしようもないという顔でアランに言うと、

「しかし、『ジェニー』やデハビランドでは、もうすぐ使いものにならなくなるよ。

戦争であれだけ進歩した飛行機に、世間はもっと期待をかけているんだ。

うんとすぐれた機体のひな型をつくってみようじゃないか」

と、建設的意見をはいた。

これにマルコムもひざをのり出し、 「うむ、それはいいアイデアだ。とりあえずスポーツ的な軽飛行機を二人で設計してみよう」 ということになった。

懸命に案を練るうち、胴体は完全紡錘(ぼうすい)形の流麗なものとなり、構造も合板によるモノコック(張殼)式が採用された。

これはアメリカ最初の合板胴体であり、以後のロッキード高速旅客機の母体となっている。

S1と呼ばれたこの軽飛行機は複葉であるが、下翼の取り付け角度を変化させて、補助翼およびエアブレーキと同じ役をつとめさせた。

これはのちのフラップの元祖と言われている。

ローグヒードXL1空冷並列対向二気筒の二四馬力エンジンを備え、翼幅八・五三メートルの小型機であるが、最大時速二一一キロを出し、当時の飛行機ファンのあこがれの的となった。 |

ローグヒードS1軽飛行機:後年のロッキード高速旅客機の

母体となった、完全紡錘形の流麗なスタイルを誇った

|

しかし、まだ三〇〇ドルで売られていた「ジェニー」をはね返すに至らず、一機つくられただけだった。

ローグヒード社の宣伝によれば、「一マイルにつき一セントの運航コスト」ということで、当時抜群の低廉さであったのだが、これさえも一機三〇〇ドルには勝てなかったのである。

ローグヒード社は、これで一九一一年から五機の新機と数機の「ジェニー」改造型を生産したにとどまったので、ひとつ大々的にPRしようと大型ポスターを作った。

「資本金二五万ドル。本拠地サンタバーバラ・カリフォルニア。アメリカ海軍との契約会社。

一九二一年以来すべての飛行機が成功」

と書き、製作機の写真を配列してあるが、「ローグヒード」のあとに“ロックヒート(Lock-Heed)と呼んでください”とただし書きがついている。

Lougheet だとローグヘッド、あるいはロウヘッドと発音されやすく、混乱を生じていた。

それでアイルランド風の発音で、綴りもLockheed =ロッキードに統一しようということになったのである。

もともと兄弟はロッキードと称していたのだが、アメリカ人たちはローグヒードと呼んでいたわけだった。

5 新会社ロッキード社の設立 top

一九二〇年代の初めは、第一次大戦帰りのパイロット、放浪飛行家、記録を目ざす冒険飛行家たちの時代であった。

旅回りの芸人たちは、飛行機を町々の大通りにまで持ち込んで見せ物とした。

ウィップコードの乗馬ズボンに飛行帽と飛行メガネ、皮ジャンパーに皮ゲートルと一体でたちのパイロットが、命知らずの曲乗りを一人当たり五ドル、一〇ドルととって見せた。

また、ニューヨークとサンフランシスコを結ぶ定期航空便は、大戦帰りのパイロットが封書一通を二四セントの料金で運んでいた。

勇敢な彼らは、手紙を遅らせまいと、嵐でも濃霧でも、凍てつく寒さの中でも、覆いのないデハビランドやカーチス改造郵便機で飛んだのである。

ロッキードの古いF1飛行艇も陸上機に改造されて、一人につき五ドルで客を運び、またサンタバーバラのA飛行スタジオで高空撮影をしたり、曲乗り飛行家のための足場として、映画プロデューサーに重宝がられた。 |

命がけの曲乗り飛行。機体はカーチス「ジェニー」複葉機

|

しかし、S1スポーツ機は依然として販売先がなく、ロッキード社は一九二〇年、操業停止の浮き目にあった。

「われわれの目ざすところは間違っていないが、いまはいかにも時機が悪い。チャンスを待とうじゃないか」

と二人は、それぞれ新しい分野を求めることになった。

次兄のマルコムは、自動車用の油圧ブレーキを開発してロッキード航空機製作所から手を引いたため、一九一一四年にいったん同社を解散している。

一方、アランは、まだ飛行機への愛着を絶ちがたかった。

「このさい、S1スポーツ機をベースに高速旅客機をつくるのが最善の方策だ」

こう考えたアランは、出資者のフレッド・キーラーを社長にすえ、さらにダグフス社に移っていたジョン・ノースロップをチーフ・デザイナー(主任設計技師)に迎えて、一九二六年、カリフォルニアのバーバンクにロッキード航空機会社(Lockheed Aircraft Co.)を新設した。

副社長兼ゼネラル・マネージャーとなつたアランとノースロップは、S1の改良大型化に全神経を集中させてつくりあげた。

胴体は同じく合板モノコック構造の弾丸型流線型を採用し、主翼は上翼だけの高翼単葉で、支柱なしの片持式となった。

これを見たあるパイロットは、こう言ったものだ。

「こんな飛行機で飛び上がったら、たちまち翼が折れてしまうだろう。あぶなっかしくて乗れやしない」

同じ単葉機でも、スタウト2AT(アメリカ)やユンカースF13(ドイツ)旅客機のように厚翼ならば、なんとなく安定感があり、安心して乗れるらしい。

もちろん強度的には、ロッキード機も全くじゅうぶんで心配はないのだが、当時の“飛行機乗り”は全面的に信頼できなかった。

そこでアランはノースロップに、「いっそ翼の付け根を少し厚くして、安心感を与えようか」ともちかけた。

しかし彼は、「そんなことをすれば、抵抗がふえてスピードを殺してしまう。

むしろ見せかけの支柱を左右一本ずつ付けたほうがいい。つまり安定感を生む飾りものさ」

と言い、パイロットの共感を得るまで、それを実行しようとした。

しかし、この「ペガ」(織女星)が完成した一九二七年五月に、チャールズ・A・リンドバーグのライアン単葉機による大西洋横断(正確にはニューヨーク〜パリ間無着陸飛行)があって、それらの杞憂は吹っ飛んだ。

飛行機がじゅうぶん信頼するに足る乗りものとして、世人の胸に強く焼きついたからである。

6 花ひらく航空界 top

これより三年ほど前につくられたスタウト金属航空機のスタウト2AT旅客機は、「べガ」同様の片持式高翼単葉機であった。

リバティ四〇〇馬力水冷エンジンを備えた胴体は、角型断面で抵抗が多く、主翼も厚くて面積が大きかった。

これはアメリカの民間機初の全金属製機で、波形外板を用いた。

このため非常に実用性の高いものとなった反面、性能的には従来のものとあまり変わらなかった。

合計一一機つくられ、フォード航空やスタウト航空、フロリダ航空で旅客輸送に活躍したが、アメリカの航空技術はそのころ、ぐんと向上している。 |

アメリカのエアラインに登場した初の全金属機、スタウト2AT

|

例えば海軍では、エンジンの三〇〇時間耐久テストを要求して、各社に大改良を迫っているし、すでに量産にはいったライト「ホワールウィンド」空冷星型エンジン(リンドバーグの大西洋横断機ライアンNYP1にも搭載された)は、二〇〇馬力から二二〇馬力にアップした。

またパッカード(自動車会社の航空機部門)では、六〇〇馬力のエンジンを開発し、ゼネラル・エレクトリックはタービン過給器(空気の希薄な高々度でも馬力を維持できるよう、空気を圧縮する装置)を考案している。

さらにカーチスでは、金属プロペラの鍛造と可変ピッチ・プロペラを提供した。

このような航空技術の進歩が、以後のアメリカの航空産業を世界一にしたといえる。

これを基礎として、アメリカの航空機は他国の競争相手を追い落とした。

特に日本では、排気タービン過給器が太平洋戦争終結まで実用化されず、アメリカ機と高空で太刀打ちできなかったのである。

記録面からいっても、アメリカ陸軍のダグラス「ワールドクルーザー」複葉機四機は、一九二四年(大正十三年)四月六日、カリフォルニア州サンタモニカを出発して、途中一機脱落したものの、三機は四万九五六一キロを実飛行時間三五一時間一一分で飛び、一七六日後の九月二十八日、サンタモニカに帰着している。

これが、世界初の世界一周飛行の成功である。

これにたいして当時の日本では、同年七月に川西六型「春風」号が、四三九五キロの日本一周飛行を八日と一時間二九分で飛んだのが記録的だった。

日本初の国際飛行は、その翌年の一九二五年七月から十月にかけて、朝日新聞社のブレゲー19「初風」「東風」の二機が、代々木からローマまでの一万六五五五キロを、実飛行時間一一〇時間五六分(九五日間)で結んだもので、距離と実飛行時間がそれぞれ、世界一周ダグラス機の約三分の一と符合するのはおもしろい。

このあと、一九二七年五月二十日と二十一日にかけて、リンドバーグのライアンNYP“スピリット・オブ・セントルイス”によるニューヨーク〜パリ間無着陸飛行(初の大西洋単独横断飛行)が行われ、五八〇九キロを三三時間三〇分で飛んでいる。

その直後に企画された日本帝国飛行協会の太平洋横断飛行(国産の川西K12長距離機)は、ついに実現しなかった。 |

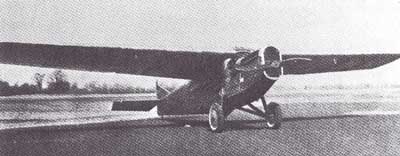

世界一周飛行に成功したダグラス「ワールドクルーザー」

リンドバーグが大西洋横断に成功した

ライアンNYP“スピリット・オブ・セントルイス”号

|

7 傑作機「ベガ」シリーズの開発 top

さて一九二七年七月四日、つまり、リンドバーグが大西洋横断飛行した一ヵ月半後、「ベガ」一号機がテスト飛行に成功した。

赤く塗られた機体は、まるで弾丸のように飛び抜けていったと言われる。

それは、多分にその流麗なスタイルと派手な感じから、そう受けとれたのであろう。

なにせ、最大時速はまだ二二〇キロであったのだから……。

「ペガ」一号機のエンジン(ライト「ホワールウィンド」J5空冷星型九気筒二二〇馬力)にはカウリング(整流覆い)がなく、S1の鼻先にシリンダーを植え付けたような印象を受ける。

しかし、主翼前縁中央部と胴体前卜部との接点に設けられた密閉式風防付きのコクピット(操縦席)は、まことにスマートで小気味よかったし、流線型のもっとも太いところ、つまり、土翼下面の胴体両側に設けられた四個ずつの窓も、ういういしかった。

この「ペガ」にほれこんだのが、新聞王(サンフランシスコ・エグザミナー紙)のゲオ・ハーストである。

ちょうど、「大西洋横断のつぎは太平洋横断飛行だ」というムードが急速にわき上っていた。

その手始めとして、アメリカ西岸のオークランドからハワイのホノルルまで無着陸飛行するドール賞レースが発表された。

このレースは、ハワイのパイナップル王である「ハワイアン・パイナップル」社長のジェームス・ドールがスポンサーで、

一着賞金二万五〇〇〇ドル、二着賞金一万ドルを与える。開催日は一九二七年八月十五日以降とする」

というものだった。

ハーストは、このレースに、ロッキード「ペガ」を買い取って参加させようとした。

ハーストといえば、最近、孫娘のパトリシアがゲリラ兵士になったとか、そそのかされたとかで話題をまき、日本でも有名になっているが、当時は冒険期にある大飛行によって、自分の名をさらにPRさせようとしていたのである。

それはともかく、ハーストはテスト飛行後、ただちにロッキード社から「ベガ」一号機を買い取って、“ゴールデン・イーグル”号と命名し、サンフランシスコ出身のパイロット、ジャック・フロストに慣熟飛行をさせた。 |

ドール賞レースに参加した「ベガ」一号機“ゴールデン・イーグル”号

|

「アラン君、横断飛行に成功したら、きみのところの飛行機で、どんどん冒険開拓飛行をさせようと思っているんだが……」

「結構なことですね、ハースト社長。私たちは『ベガ』をさらに改良して、性能をアップしたいい飛行機にするつもりです」

「しかしきみは、『ベガ』が絶対に優勝できると考えるか?」

「いや、もう少し慣熟の時間がほしかったですね。フロスト君もわずか一ヵ月では、完全に手のうちに入れることができるかどうか……」

不幸にして、アランの予想は的中してしまった。

八月十六日に実施されたドール賞レース(オークランド〜ホノルル間約三三五〇キロ)にエントリーしたのは一五人一五機で、そのうち実際に飛ぶことのできたのは九機だった。

“ゴールデン・イーグル”号に搭乗したフロストは、必勝を胸に秘めて四番目に離陸したが、ついに行方不明となってしまったのである。

やはり新しい機体のクセなり、長所なりを知り尽しておかなければ、三〇〇〇キロ以上におよぶ当時の海洋飛行はむずかしかっか。

一着となったのは、オクラホマ州の石油王フランク・フィリップの後援する“ウー・フロック”号(アーサー・ゲーベルの乗るフェアチャイルド機)で、二着は地元ハワイの“アロハ”号(マーチン・ゼンセンの乗るライアン単葉機=リンドバーグの大西洋横断機と同型)であった。

8 北極横断に成功した「ベガ」三号機 top

ロッキード社では、「べガ」一号機をハーストに売ったとき、すでに二号機、三号機の製作にとりかかっていた。

オーストラリアの極地探検家ヒューバート・ウィルキンスが、二号機を予約していたのである。

パイロットのベン・イールソンとともに、アラスカのポイント・バローからノルウェーのスピッツベルゲンまで、三五〇〇キロを飛ぼうというのだった。

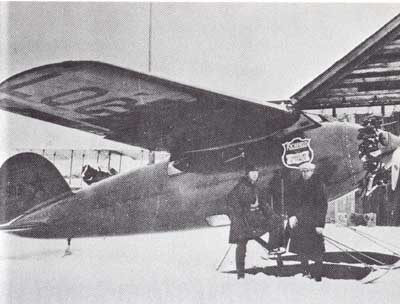

“ロサンゼルス”号と命名された三号機は、一九二八年四月、車輪のかわりにスキーを装着して世界初の北極圈飛行にいどんだ。

だが二〇時間以上の飛行後、猛吹雪にあって目的地の八キロ手前で不時着してしまった。

救助を待つすべもなく、五日間待機して天候の回復するのを待ち、再び雪上から舞い上った。

このとき、残りの燃料はわずか五〇リットルであったという。

“ロサンゼルス”号がスピッツベルゲンにたどりついたと同時に、ロッキード「ベガ」の名前は光り輝いた。

「猛吹雪に耐えた丈夫な機体だ」

「腕さえたしかなら不死身だ」

もっとも、ウィルキンス、イールソンの極地探検ペアが、引続き南極の一六万平方キロにおよぶ探査飛行を行って、 「ペガ」に“南北両極地方を初めて飛んだ航空機”というタイトルを与えたことも、大きなポイントとなっている。 |

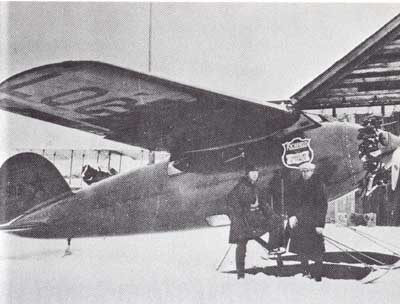

南北両極地方を飛んだ「ベガ」三号機“ロサンゼルス”号。

左がウィルキンス、右はイールソン

|

こうして、一九二八年における「ベガ」の販売数は六四機に達し、ロッキード社のドル箱となった。

飛行機が冒険開拓飛行に使われ、あらゆる種類の飛行記録がつくられていく中でも、ロッキード「ベガ」は常にその主役をつとめることになる。

すなわち、「べガ」は、当時の民間機の記録のほとんどを更新し、それをまた改良された「ペガ」が破っていくというぐあいに、“レコード破り”の異名にふさわしい存在となった。

「記録をつくっても、そのあとを『ベガ』が追い風にのっかればそれで終わりだ」とは、「ペガ」以外の飛行機に乗って、苦心して記録をものにしたパイロットの嘆きである。

最初の「べガ」から改良発展した「エア・エキスプレス」「5C」などまで、「べガ」シリーズは総計約一四〇機生産されたが、これらが合計三四の世界記録を樹立した。

これによってロッキード社の業績は安定し、バーバンクの工場は非常な活気をみせた。

しかしこの景気が、実は見せかけの好景気で、やはりこの当時の航空機産業は不安定なものだった、ということをすぐに悟らされる。

top

**************************************** |