|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7 8

9 10

11

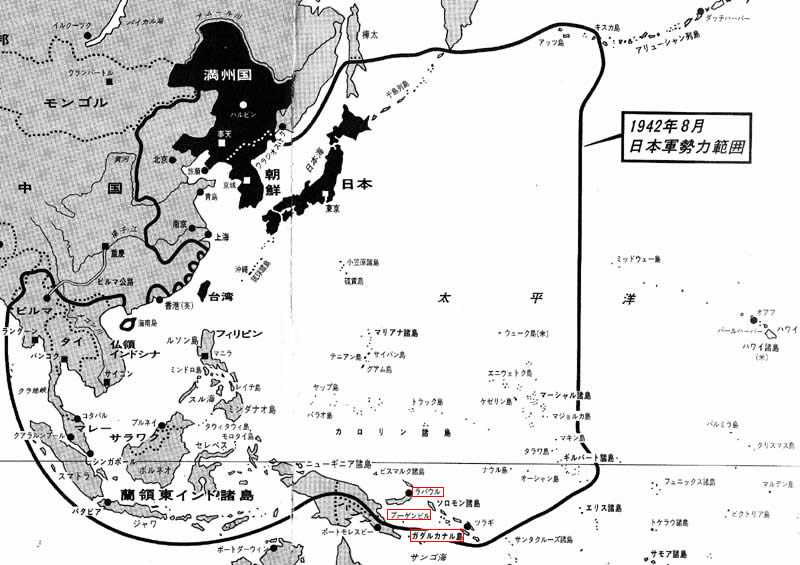

6 山本長官機を撃墜!

|

|

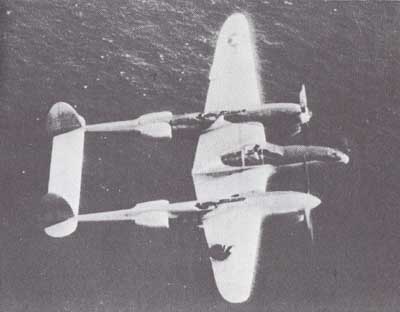

P38「ライトニング」がその特異な姿を太平洋戦線にあらわしたのは、一九四二年(昭和十七年)十二月末のことである。

これは四二年八月から引渡しの始まったG型である。

この少しあと、同じタイプが南大西洋を横断して、直接、北アフリカ戦線に駆け付けたというだけに、航続距離は三九〇〇キロもあり、当時のいかなる単座戦闘機もかなわなかった。

太平洋戦線にあらわれたP38Gは、マッカーサー大将指揮下の南西太平洋方面連合軍に所属する第5航空軍で、その数は当初は五〇機であった。

これらは第49戦闘機群に編入されて、ニューギニアに進攻する日本軍に備えた。

司令部はブリズベーン(オーストラリア)で、司令官はジョージ・C・ケニー少将である。

1 太平洋戦線で活躍したP38 top

当時、日本では運動性のよくないP38に軽蔑の眼を向けていたが、ポートモレスビーを空襲した二五機の海軍一式陸攻と「零戦」は、その判断が誤っていたことを悟ることになる。

日本軍機は合計五機を撃墜されて、P38を一機も落とせなかったからだった(米軍記録による)。

しかし、このP38による第9中隊にはアメリカ最大のエース、リチャード・ボング少尉(当時)がいて、二機を撃墜したというのだから満ざら誇大でもなさそうである。

彼はその後、合計四〇機の日本機を落としているのだから……。

翌四三年(昭和十八年) 一月七日、ボングは、ラエに向かう日本船団を攻撃するアメリカ爆撃隊の護衛に加わって、迎撃してきた「零戦」二機を撃墜した。

さらに、三月三日、十一日、二十九日に一機ずつ加えたうえ、四月十四日には一〇機目のスコアを記録して、ついにダブル・エース(五機でエース、その倍のエース)となっている(四月六日づけで中尉に昇進)。

足が長く、攻撃力も大きいP38は、「零戦」をはじめとする日本の戦闘機と高々度では互角に近い空戦をすることができ、さらにものすごいダッシュ力で爆撃機などの大型機に一撃離脱をかけ、抜く手も見せず撃墜した。

これで、太平洋方面のアメリカ機としては、最高の撃墜率を誇ったと言われる。

しかし、低高度の空戦では運動性のおちる同機がしばしば格闘戦に誘いこまれ、無理な旋回を行って失速ぎみになり、そこをねらわれて撃墜されることが多かった。

やはりP38の特質をのみこんでいないパイロットは、功をあせって「零戦」の術中にはいり、軽くひねられてしまうのである。 |

太平洋上空を哨戒飛行中のP38Gの編隊

ガダルカナルで最終整備を行うP38

|

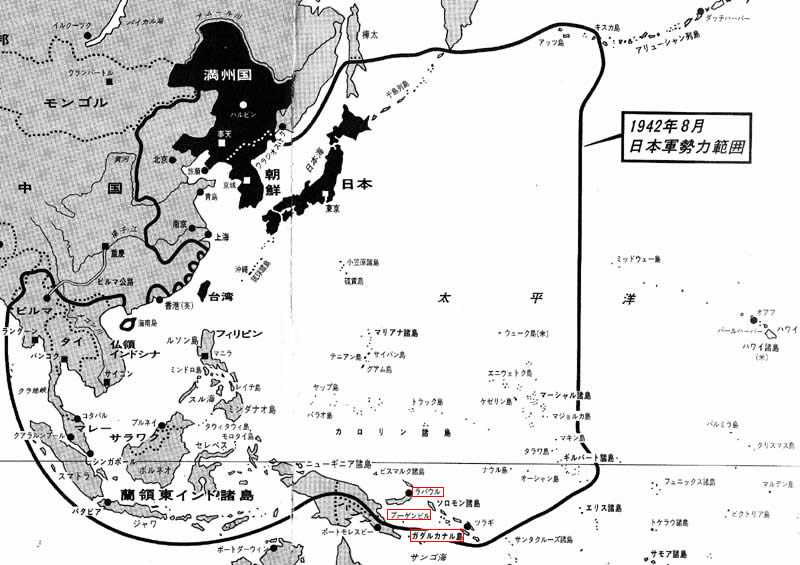

四三年の四月なかば、ソロモン方面で日本軍と血みどろの戦いを続けていたアメリカ軍は、P38やボートF4Uをここへ集結して、一挙に戦況を有利に展開しようと図っていた。

|

山本長官がその日、ラバウルからブーゲンビル島のブイン基地を視察する計画が、米軍の暗号解読班に解読され、

米軍は直ちにガダルカナル島のヘンダーソン飛行場からP38の編隊をブーゲンビル島に差向け、飛んでくる山本長官機を待ち受け、撃ち落とした。

ヘンダーソン飛行場:山本長官機撃墜のため、P38はこの飛行場を飛びたった

|

2 解読された日本の暗号 top

ニューブリテン島ラバウルの日本航空部隊は、二個飛行師団からなる陸軍第4航空軍と二個航空戦隊からなる海軍第11航空艦隊で組織されていた。

その他の「零戦」、九七艦攻、一式陸攻などの日本機は、ラバウルからニューギニアと北部ソロモン群島へ拡がっている各航空基地においてあった。

山本五十六連合艦隊司令長官は、司令部をラバウルに設け、この地域の航空部隊の指揮をみずからとった。

日本海軍はビスマルク海海戦で敗れ、この時期になると連合軍の優勢が目立ってきていた。

それを挽回する目的で、使用可能の全飛行機(三五〇機)を集め、ニューギニアとソロモン群島にある連合軍の船舶と航空基地に航空攻撃を実施する“い号”作戦を、四月七日から開始したのである(長官は六日にラバウルへ進出)。

しかしこの作戦は、かってのように一騎当千のパイロットがほとんど残っておらず、練度の低い者たちで行わなければならなかったので、いかにも苦しい立場にあった。

これにくらべ、連合軍のパイロットは、いったん後方へ引っ込んでいた経験者が、再び前線に復帰したり、十分に訓練された者が増援されたりで、非常に強力であった。

だから、日本軍の戦果は思ったほどあがらず、また損害も大きかった。

司令部は、連合軍飛行機を一三四機撃墜し、損害は四九機。さらに各基地で撃破多数、艦艇や船舶も撃沈破したと発表したが、事実は日本軍パイロットが報告したような数に、ほど遠かったのである。

山本長官は、この誤った報告を幕僚を通じて知らされ、“い号”作戦はほぼ成功しているものと思い込んだ。

「本作戦で奮戦した将兵にねぎらいの言葉をかけるとともに、つぎの作戦の討議をしたい」

四月十三日、彼は幕僚たちにこう告げると、飛行計画を立てさせた。

ブーゲンビル島のブイン基地にいる第17軍司令官百武(ひゃくたけ)中将と作戦討議をするとともに、ブイン基地の視察をしようというこの発想は、決して間違っていない。 |

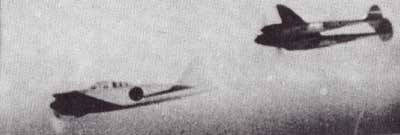

ラバウル基地を発進する日本航空部隊の「零戦」

連合艦隊司令長官一山本五十六大将:

1943年4月11日、P38「ライトニング」

の攻撃を受け、南太平洋の空に散った

|

しかし、ガダルカナルでの敗戦とヘンダーソン飛行場および新鋭機群(P38、F4U)、新手(あらて)のパイロットというアメリカ側の重要なファクターを、切者の山本長官が考慮に入れなかったというのは、一体どうしたことなのだろうか。

それはともかく、四月十八日にラバウルからブーゲンビルへ飛行する計画が決まり、出発と到着時刻も精密につくられた。

長官は時間の厳守についてまことにやかましかったから、それこそ分刻みでやらなければならない。

この極秘の暗号通信をアメリカの戦闘情報部隊が傍受し、暗号を解読してしまったのである。

この暗号の解読者はアルバ・ラスウェルだった。

「その翻訳を上官に提出したとき、私は、その中に秘められた爆弾を手渡しているのだという実感をもった。

その電報が伝えたものは、山本長官がソロモン群島へ士気鼓舞のために旅行をする、という計画だった。

それには彼(山本長官)の日程の詳細が記されていて、前線への第一回目の訪問であることも示していた」

ラスウェルは、回想録でこう述べている。

3 悲壮!山本長官の戦死 top

山本長官の戦略・戦術上の才能は、日本にとって極めて貴重なものと連合軍側では考えていた。

当時、日本の指導者の中でできる限り早く殺害するか捕えるべき重要人物として、最優先リストの第一位にあったといわれる。

躊躇(ちゅうちょ)なく、山本長官機の迎撃計画が立案された。

ガダルカナルのヘンダーソン飛行場からショートランドのパラレまで七〇〇キロを飛行し、「零戦」とわたりあうことのできる戦闘機は、新鋭の双発双胴ロッキードP38「ライトニング」しかない。

攻撃はP38一八機で行うことになった。

二機の一式陸上攻撃機二機に山本長官と幕僚、他の一機に宇垣纒連合艦隊参謀長、北村連合艦隊主計長と他の幕僚が搭乗)は、六機の「零戦」に護衛されて、午前六時にラバウルを出発することも判明した。

ただちに、ヘンダーソン飛行場のP38の第339戦闘機隊に迎撃命令が出された。

航続距離を増すため、特別の落下タンクがオーストラリアで急造され、ガダルカナルに空輸されてきた。 |

ラバウル基地から発進し、南へ向かう一式陸攻の編隊

ガダルカナルのヘンダーソン飛行場に着陸したP38F

|

四月十八日早朝、飛行隊長のジョン・W・ミッチェル少佐は、一七人の迎撃パイロットにたいし、

「午前七時三十五分に、ブーゲンビルの予定地点で接触する。必ず撃墜するよう、細心の注意を怠るな。

トーマス・ランフィアー中尉はレックス・パーバー中尉とともに山本の一番機をねらえ。

ショー・ムアーとジム・マクラナハン両中尉は二番機にかかれ。そしてあとの一三機は護衛の『零戦』六機にかかれ」 |

と命令した。

一八機のP38Gは、午前五時二十五分、ミッチェル機を先頭にヘンダーソン基地を離陸した。

まもなく、ムアー機とマクラナハンの二機がエンジンの故障で引返し、残り一六機で北上していった。

(両機のかわりはオルムズ、クリン両中尉がつとめた)。

それから三五分後、つまり午前六時、山本長官機はラバウルを出発して南下した。

双方は、見えない糸にたぐられるように、刻々と相寄っていく――。

午前七時三十三分、ミッチェルのP38部隊は予定地点上空に達した。

「私の計算では、予定より二分早く到着した。その日はかなりモヤが深く、陸地(ブーゲンビル島)が発見できずに困った。

しかし陸地が見えたとき、日本の一式陸攻二機もみつかった。 我々は、一式陸攻との衝突進路をとった。

それから、陸攻と平行進路をとりながら、適当な高度をとるため上昇を始めた」 |

とミッチェル少佐は回想している。

長官機に向かったランフィアー中尉は、そのときの模様をつぎのように述べている。

「先頭の陸攻は、急降下して逃れようとした。私はこれをめがけてダイプしていったが、つぎの瞬間、私に向かってくる三機の『零戦』を認めた。

まず、これを何とかしなければ、陸攻をつかまえることができないと直感した。

そこで私は、早目に腰だめのまま発射ボタンを押してしまった。

驚いたことに、そのとたん、敵機の翼がもげてキリモミ状態にはいっていった。

この時、他の二機は、私の両側ですぐ発砲できない射線にある。私はそのまま陸攻へ突入していった。

陸攻はあわてて反転して旋回した。

さらにこれを追ったが、もう木立ちの先端近くまで下降していた。

ところが私の機は、スピードがつき過ぎて発砲に不向きだったので、横すべりさせてスピードを殺し、機銃の作動をたしかめようと発射テストをしてみた。

その瞬間、弾丸は陸攻に命中した。右エンジンから火を発し、ジャングルに突っ込んで炎に包まれた」 |

二番機の陸攻も、ジャングルの上を低くはって逃れようとしたが、やはりP38の攻撃を受けて海中に墜落した。

直援の「零戦」三機も撃墜された。

しかしP38は、完全に虚を突いたため、一機を失っただけであった。

「まさかここまで迎撃してはこまい」

とP38の長距離性および火力を甘くみた日本人の心のゆるみが、このような悲劇を招くことになったのである。

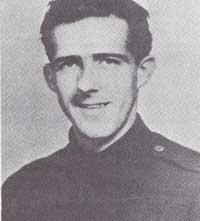

4 極秘とされたランフィアーの名 top

ミッチェルにしても、ランフィアーにしても、それが完全に山本長官の搭乗機である、と断定できる材料を持だなかった。

あるいは、暗号がアメリカ軍をあざむくためのものであったかもしれないし、その二機のどちらにも長官が乗っていないかもしれない。

しかし彼らは、心の中で、「我々は使命を果たした。間違いなく山本長官は戦死した」と叫んでいた。

それが間違いでなかったことは、事件後の日本の暗号通信があわただしく、気違いのように乱れていたことからも推定できた。

それから一ヵ月たって、日本のラジオ放送も、「山本連合艦隊司令長官は、本年四月、前線において全般作戦を指揮中敵機と交戦し、機上において壮烈なる戦死をとげたり」 と報じたのであった。 |

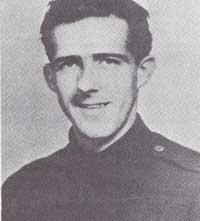

山本長官機を撃墜した戦功によりメダルを授与される

ランフィアー中尉(右)

|

もちろんアメリカでも、再確認された形で公表された。

ただ撃墜者がランフィアーであることは、軍事秘密として終戦まで伏せられていた。

うっかり発表すると、アメリカ軍の暗号を逆に探知されて、損害を招くことになりかねないからである。

この事件のあと、日本軍の士気は一段と落ちたように感じられた。

一方、アメリカ軍の撃墜率はさらによくなり、逆に日本の航空兵力は坂道をころげるように低下していった。

5 米軍のエースはP38パイロット top

エースのリチャード・ボングは、七月二十六日には一人で四機を撃墜して、合計一五機撃墜となり、DSC(勲功章)を与えられた。

この頃から太平洋戦線にもP47「サンダーボルト」が投入されて、P38の活動領域に割り込んできた。

P47は落下タンクを付けると、ポートモレスビー(オーストラリア)からの長距離侵攻作戦に参加することが可能だったからである。

P47のニール・カービイ大佐は、十月十一日に一回の空戦で六機を撃墜し、スコアを一四機としてボングに迫った。

しかしボングは、十一月五日のラバウル攻撃に参加、合計撃墜機数二一機を記録するといったように、撃墜レースは白熱化していった。

一九四四年(昭和十九年)二月はじめには、ボングが二一機、力−ビイが二〇機、リンチとウェルシュが一六機となっている。

これは、ボングが休暇を取ってウィスコンシン州へ帰って、記録がすえ置かれたためである。 |

“エース・オブ・エース”のリチャード・ボング夫妻:エースたちは、

戦果をあげると家族との休暇を楽しみ、再び戦場へ向かう

|

このような情況をみてもわかるように、アメリカのエースたちは、一定のスコアをあげれば新手に席をゆずって故郷へ帰り、恋人とともにのんびりと休暇を過ごし英気を養って、再び前線へ戻るというシステムでのぞんでいた。

これにたいし、日本やドイツでは、尉官以下のエースたちは、戦死するか、負傷するまで戦場に止めおかれるという方式であった。

そこで、ボングの最終公認撃墜数は四〇機にとどまっている。

アメリカ軍のエースは、一位がこのボング、二位がやはりP38のトーマス`・B・マクガイアの三八機、そして三位がグラマンF6Fのデビッド・マッキャンベルの三四機となっている。

ドイツのエーリヒ・ハルトマンの撃墜数三五二機は、鈍速でよたよたの旧式機を多数入れてのことで、余り比較にならないが、日本海軍の西沢義男中尉の八五機のスコアとともに、国情の違いや戦術の差をはっきりと知ることができる。 |

公認撃墜数38機で米空軍

第2位になったP38のパイロット、

トーマス・マクガイア

|

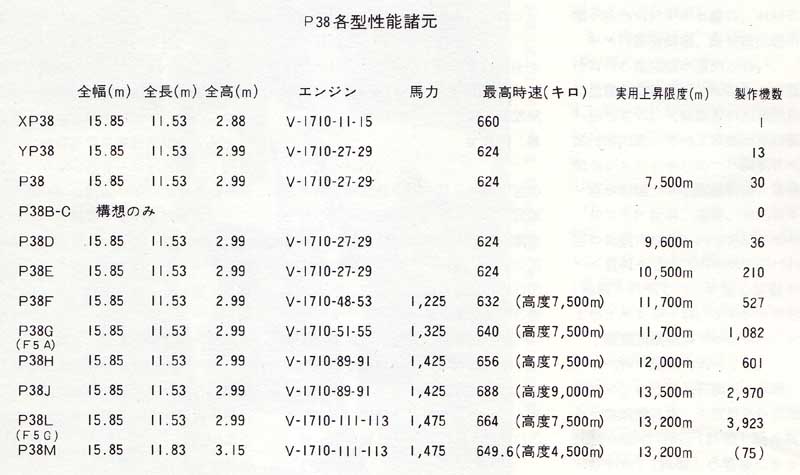

7 P38各型性能諸元 top

top

**************************************** |