|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

9 10

5 いとしの“モッシー”

一九四三年(昭和十八年)に入ると同時に、爆撃機型「モスキート」は本格的な活動を開始した。

第105、第139中隊の搭乗員たちは、一九四四年六月のヨーロッパ本土への進攻――ノルマンジー上陸作戦――後に激化する、米・英の爆撃隊の先兵の役割りを、になっていたのである。

1 爆撃隊の先兵にうってつけ top

統計的にいうと、目標に投下された高性能爆弾の重量と損失機数との比率は「モスキート」が最もたかく、第2戦術航空軍と夜間攻撃航空隊に、「モスキート」が配置されるようになったのも、この数字にもとづくものである。

英空軍がそのころ実施中だった数々の作戦のなかで、最もスリルにとみ、かつ高度の技術を要求されるこの任務をあたえられた搭乗員たちは、「モスキート」の密集編隊を組んで、ドイツ占領下にあるヨーロッパ本土へと向かうのだった。

波しぶきのかかる高度で海上を飛んだ彼らは、本土の海岸線が見えだすとともに少し高度をとり、そそりたつ断崖をこえるのだ。

そして断崖をこえたとたんに、沿岸をまもるドイツ軍の対空砲火のまっただなかへ突入してしまうことも、ないわけではなかった。

しかしとにかく、その抜群の操縦技術で、ぴたりと危険な超低空を保持し、最高の練度を誇る航法技術にモノをいわせて、「モスキート」をその日の目標上空へ、煙突の立ちならぶ重工業地帯へともっていくのである。

指定されたその目標は、かならずしも大きなものばかりではない。

だが、針でついたような目標も、きたえぬかれた搭乗員のするどい目にかかれば、一目瞭然(いちもくりょうぜん)である。

ごく普通のレンガづくりの小さな建物のなかで、Uボートへ積まれる精密な装置――イギリスやアメリカの艦船を一隻でも多く沈め、一人でも多くの海員を溺死(できし)させるのを助ける装置――の最終検査が行われていたりするのである。

|

各種兵裝を前にした「モスキート」

|

2 デンマークに往復爆撃 top

特殊な工場や鉄道機関庫などが、「モスキート」による超低空爆撃の目標としてよくえらばれたが、時として、たとえば一九四三年一月に行われたような、ドイツ占領下のデンマークのコペンハーゲンにある、ブルマイスター・ウント・ワイン工場にたいする、往復二〇〇〇キロに達する特殊任務もあたえられた。

ヒューイ・エドワーズ中佐にひきいられた「モスキート」九機は、密集編隊を組んで、暗緑色をした北海の波しぶきが胴体にかかるほどの高度で、ひたすら飛び続けた。

このくらいの低高度になると、機体のカムフラージュは海や地表にとけこんでしまうので、搭乗員たちは、灰色と緑色のまだら模様(もよう)に塗装されたその胴体や主翼が、哨戒飛行中のフォッケウルフFw190の搭乗員の目をうまく誤魔化してくれるよう、ひたすら祈り続けた。

ヨーロッパ本土上空での彼らは、常に上空からの戦闘機、地上からの対空火器の危険にさらされ続けだったのである。

デンマークへ入ると、せまい操縦室内の緊張は、一段と高まった。

先頭機が眼下の地形を確認した。

予定の地点よりずっと南である。ここで彼は決断にせまられる。

このまますすむか、それとも引返すか? 燃料の消費量が、その意思決定をするうえの大きな要素となる。

だが搭乗員たちは、出撃前にあたえられた指示を忘れてはいなかった。

Uボートは、もはや連合国側がその損失をおぎないきれないほどのペースで暴威をふるっているのである……。

この作戦が冬行われたのは、救いだった。

もし夏だったならば、こんな低空を飛んだが最後、風防ガラスは、ほこりとつぶれた羽虫の死骸でひどいことになるのはわかりきっていたからである。

そのとき、だしぬけに連絡通話機から声がとびだしてきた。J・ゴードン大尉機が被弾した――というのだ。

右主翼端から、青い煙をひいているという。僚機の搭乗員たちは、目をこらしてその部分を確かめようとしたが、よくわからなかった。

のちにわかったことなのだが、それは煙ではなく、ゴードンが余り低く飛びすぎたために、地上の電話線をひっかけ、それが翼端にからみついたまま、うしろにのびていたのだった。

しかしそのとき彼らは、ゴードンとその「モスキート」が直面した問題に、かかりあっている余裕はなかった。自分自身のことで、精いっぱいだったのだ。

びっしりと密集編隊のまま、デンマークの町の屋根すれすれを高速で飛び続けることは、危険このうえもない行為だったからだ。

|

「モスキート」は、他の同種の機体にくらべて、かなり大きな爆弾搭載量をもっていた

|

3 敵をあざむく時限爆弾 top

しかし、まもなく彼らのゆく手に、今日の目標、ブルマイスター・ウント・ワイン工場の建物が見え始めた。

爆弾倉のドアがひらかれる。爆弾がおちていく。間髪をいれず、「モスキート」は機首を転じた。

帰投したエドワーズ中佐が燃料を調べてみると、残量はわずか六〇リットル――「モスキート」をあと一〇キロ飛ばすのがやっとの量だった。

なにはともあれ、無事に帰投してほっと一息ついた彼らは、さっそくラジオのスイッチをいれ、今日のデンマーク爆撃を報じるドイツのニュースにダイヤルをあわせた。

爆撃は無為に終った――と、ドイツのアナウンサーは得々として報じた。

投下された爆弾のほとんどが不発だった――というのだ。

そのとたん、ラジオの周囲から、どっとはじけるような爆笑が起った。

そこにいあわせた聴取者たちは一人のこらず、投下した爆弾が時限信管つきであることを知りぬいていたからである。

そして、それらの爆弾がおのおの何時何分何秒に炸裂するかを、ちゃんと知っている彼らは、さっそく即席のパーティーを開いた。

そして、投下した爆弾の炸裂する予定時刻がくるたびに、高々とグラスをあげては、乾杯を繰返したのだった。

4 「モスキート」のシャレた悪さ top

それから三日後、「モスキート」は、その年の最も大きな話題のひとつをさらうことになる。

一月三十日、第105、第139中隊の「モスキート」は、白昼二回にわたってベルリンを襲い、ヒトラー首相就任一〇周年記念式典の、一分きざみのスケジュールをかきまわしてやろうというのが、その目的である。

ヒトラーにとって、まことに晴れがましいこの日の朝十一時少しまえ、ラジオの前に集ったドイツの市民たちは、空軍省の建物内にある名誉殿堂でおどそかに挙行される、式典の実況放送にききいっていたが、突然、なんのまえぶれもなしに放送が中断してしまった。

おりしも、R・W・レイノルズ少佐にひきいられる第105中隊の「モスキート」三機が、ベルリン市内の屋根をかすめるように、時速五六〇キロで侵入してきて爆弾を投下すると、そのまま疾風のように姿をくらましたのである。

この中には、コペンハーゲンから電話線をもってかえってきた、あのゴードン大尉も参加していた。

そして同じ日の午後四時、ベルリンでは、ゲッペルス宣伝相が祝賀演説をはじめるところだった。

そこへ「モスキート」がふたたび姿をあらわしたのである。

北海を海面すれすれに飛んだ三機は、ヘジゴーフント島を通過したのち、ジュベックで機首を転じ、ベルリンから八〇キロのところに達すると、一気に六〇〇〇メートルまで上昇し、冬の陽光にかがやくベルリン市街を眼下に見おろしたのである。

しかし残念なことに、この午後の攻撃の指揮をとったD・F・W・ダーリング少佐と航法士のW・ライト中尉の「モスキート」は、未帰還となった。

一日に二回、そして戦争がはじまって以来はじめて、ベルリンは白昼爆撃にさらされたのである。

爆撃作戦史からみれば、この作戦はとるにたらないささやかなものにすぎない。

世界有数の大都市ベルリンにたいして、ほんのわずかの爆弾をまきちらしたところで、戦局の推移に影響などあたえられるわけがない。

しかしながら、この作戦は非常にしゃれた悪さであり、この手の悪さは、戦争に疲れきっているイギリス人の戦意高揚に、大いに役だったのである。午前中の奇襲は、ヘルマン・ゲーリングがドイツ全軍にたいし、よりいっそうの奮励(ふんれい)をもとめる演説を行う時間をねらって行われた。

常々、イギリス機がいくらドイツ領土に空襲を行おうと、このベルリンだけは指一本ふれさせぬ、と豪語していた大物のショーを、当のイギリス機がひっかきまわしたのだから、まさにこの「モスキート」と搭乗員たちは、全イギリス人に“カツ”をいれたも同様だった。 |

話し合う第三帝国首脳:

ヒトラー、ゲッベルス、ゲーリング(左から)

“ポンパー” ハリス大将の指揮する

白昼爆撃で廃墟と化したベルリン市街

|

5 興奮する奇襲隊員 top

このベルリン奇襲については、われこそはと参加を希望する搭乗員たちのあいだで、激しいせりあいが行われ、一度その奇襲隊員にえらばれると、もうひどく興奮してしまい、出撃の朝の、卵とオレンジ・ジュースとベーコンの朝食も、ノドを通らない搭乗員が続出した。

おかげで大いに得をしたのは、A・T・ウィックハム中尉。

おそらく彼は、ベルリン出撃前に最も大量の朝食をつめこんだ搭乗員、ということになる。

記録によると、それはオレンジ・ジュース三杯、目玉焼六個分だったといわれる。

ベルリン出撃からはずれた搭乗員たちは、十一時になるとベルリン放送にダイヤルをあわせた。

そして、アナウンサーがおもむろにゲーリングの演説の開始を告げた折りも折り、まがうことなき爆弾の炸裂音がきこえ、彼らは狂喜した。

ウィックハム中尉とその相棒(あいぼう)も、こんどは卵を産みおとし、そのためゲーリングの演説は、一時間ほど延期されたのだった。

そしてその夜ウィックハムは、午後九時のBBC(英国放送協会)のニュースに出演して、ベルリン奇襲の詳細を紹介し、翌日の朝刊は、航法士のフレッチャー曹長の談話を、大きく報じていた。

「雲を一気にぬけたとたん、眼下にベルリンの市街がひろがっていたときは神に感謝した……」

さらにその日、ポーポー卿(ドイツのイギリスむけ宣伝放送のアナウンサー)は、英国民にむけて、こんなふうに語りかけたものである。

「ドイツ海軍のUボート作戦の成功によって、イギリスは極度の資源不足をきたし、爆撃機まで木で造らなければならないありさまです」

6 功を奏した超低空・緩降下爆撃 top

低高度と緩降下(かんこうか)という二つの爆撃法の組み合わせは、「モスキート」の爆撃中隊が好んで採用した方式だが、これは練度さえ高ければ、おそるべき威力を発揮した。

まず先行編隊は、高度ゼロから一五メートルほどで突入して、一一秒の遅発(ちはつ)信管つき爆弾を投下する。

(瞬発(しゅんぱつ)信管だと、投下機や後続機が爆発のあおりをくう危険がある)。

続く後続編隊は、緩降下して高度五〇〇メートルほどで、瞬発信管つき爆弾を投下する。

この戦法は極めて危険であり、高度の操縦技術と航法技術を要求された。

なにせ、緩降下した後続編隊最後の「モスキート」は、先行編隊の投下した爆弾が炸裂する前に、投弾を完了して離脱しなければならないのだ。

従って、この昼間爆撃戦法の目標は、戦術・戦略的価値の極めて高いものだけにしぼられた。

そういった目標のひとつには、南ノルウェーのクナーベンにある、モリブデン鉱山がある。

一九四三年三月三日の出撃前に、第139中隊の搭乗員一〇人は、この作戦が成功すれば、ドイツの製鋼産業に大打撃をあたえることになるのだ――と告げられた。

クナーベンのモリブデン鉱山施設の大部分は、戦前にアメリカから輸入されたものであり、一度破壊されたが最後、戦時中のことであり、そうたやすく復旧するわけにはいかない。

おまけにこのクナーペン鉱山は、ドイツのモリブデン需要の、じつに五分の四をまかなっているというのである。

この目標にたいする、超低空と緩降下の二段が前による「モスキート」の爆撃作戦は、見事に功を奏し、ただの一発の無駄もなしに、全弾を命中させたのだった。

粉砕、浮遊選鉱、積みだしなどの諸施設は、完全に破壊され、翌日、修理工場から発生した大火災によって、採掘機械のストックのすべてが失われてしまった。

出撃した「モスキート」九機のうち、八機が無事に帰還した。だが、A・N・ブルビット中尉とK・A・アモンド曹長の乗り組んだ「モスキート」は帰投の途中、ノルウェーの山地でFw190に撃墜された。

そしてもう一機、やっと帰投したJ・H・ブラウン中尉の乗機は、点検した整備員が仰天したほどの損傷をうけていた。

油圧系統(注1)が徹底的にやられており、対気速度計も破壊されていた。方向舵と、昇降舵のトリム(注2)はなくなっていた。

(注1=脚のあげおろしや舵を作動させる機構。これが損傷したときは手動に切換えができる。

注2=操縦桿が中立の状態で、舵が正しく中立になるように修正する小さな舵面)

そしてそれから一週間とたたないうちに、ブラウンはべつの「モスキート」で、フランスのルマン(パリ南西一五〇キロ)の鉄道機関庫爆撃に出撃して、全く同じような状態となってかろうじて帰投した。

超低空と緩降下の組み合わせによるこの戦法は、敵にたいして非常に大きな打撃をあたえることができる反面、攻撃側にとっては極めて危険であり、ブラウン少尉のように、運がよかったために命びろいをした例は、それこそいくらでもあった。

しかしこのブラウン少尉の幸運も、ながくはつづかなかった。

それから一ヵ月ほどあとに、メヘレン(ベルギーの中央部)の鉄道機関庫爆撃に向かう途中、彼の乗機に対空砲火が命中し、さらに上空からFw190二機の奇襲をうけて、地上に激突してしまったのだった。

7 月光たよりの夜間爆撃 top

白昼爆撃のエースである第105、第139中隊はまた、作戦上必要とあれば夜間にも出撃し、昼間の超低空侵攻にかわって高々度からベルリンを爆撃した。

一点の雲もない、明るい月夜――攻撃側としては極めて危険な、そんな夜をえらんで「モスキート」は出撃していった。

一九四三年の初夏ごろ、まだ夜間航法の援助(基地からの方位信号発信など)はかぎられており、月の光だけが地形判別の助けとなり、たとえばベルリンヘ向かう搭乗員たちは、厳重な灯火管制のほどこされたベルリン市の西郊外に、白く光るハーフェル湖とテーゲル湖の水面を発見することによって、自分たちが正しく目標に接近しつつあることを確かめるのだった。

そして、こういった夜間の出撃は、「モスキート」に新しい夜間任務をあたえることになった。

第105中隊と第139中隊に属する超低空昼間爆撃の猛者たちは、敵にたいして痛烈な打撃をあたえる力を備えていたのだが、その打撃のひとつは、一九四三年五月二十七日の夕刻、ライプチヒから七〇キロのところにある、シュロット・ガラス工場にたいしてもくわえられた。

第139中隊に属する六機の「モスキート」をひきいて出撃したレイノルズ中佐は、帰投直後に、そのときの様子を、こんなふうに語っている。

「私の乗機はDZ601、この“ビールのB”(機体識別コードがB。ただし、のちにZに改変されている)は、特に具合のよい『モスキート』だった。

(このDZ601号機は、写真偵察機仕様試作機から発達した夜間爆撃機仕様4型であるが、特に、夜間出撃五七回のレコードをもっ機体として知られている)

我々は、基地上空で編隊を組み終ると、超低空による日中の侵攻としては、これまでで最も敵地の奥深いところにある目標に向って、私が終生忘れることのできない、その作戦に出撃したのだった……」

|

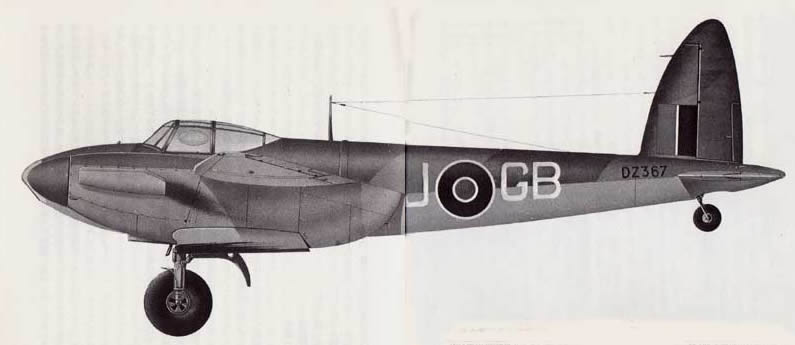

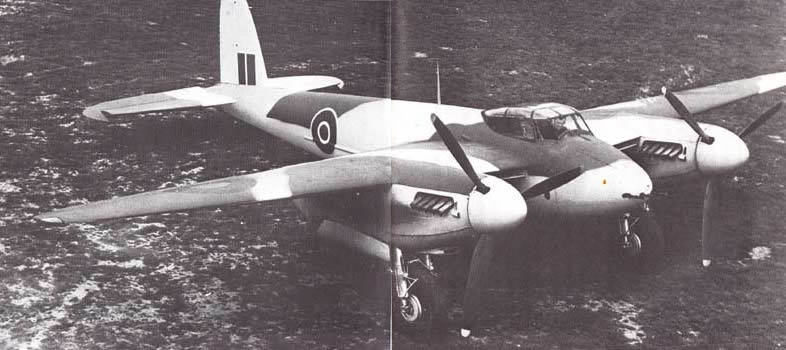

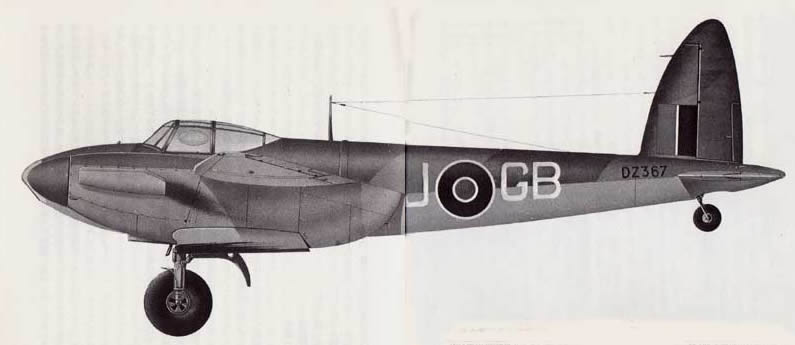

「モスキート」爆撃機仕様4型・シリーズ2

図は第105中隊のもので、昼間爆撃機の標準塗装一胴体下半分がやや濃いシー・グレイ、

上半分はターク・グリーンと濃いシー・グレイに塗られている。

第105中隊は1941年11月に、この機体を英空軍としてはじめてうけとった。

この4型・シリーズ2がシリーズ1とちがうところは、エンジン・ナセルの後端が主翼後縁のうしろにまでつきでていることと、

これによって、翼面の空気流のみだれとハガレ現象(失速特性が悪化する)が改善できた。

4型のうちの一部は、爆弾倉の部分にふくらみをもたせて、1,800キロ爆弾一発を搭載可能にした。

エンジン:ロールス・ロイス「マーリン亅21型12気裙60°V型液冷1460馬力2、武装:防御火器なし

爆弾搭載量:900キロ、爆弾倉改良型では1,800キロ、最高時速:616キロ(高度6,600メートル)

巡航速度:425キロ(高度7,500メートル)、上昇率:毎分750メートル 実用上昇限度:10,000メートル、

航続距離:2,500キロ(高度7,500メートル、時速425キロ)、機体重量:通常時6,075キロ/9,884キロ(空/積載時)、出撃満載時10,014キロ、

全幅:16.25メートル 全長:12.72メートル

|

8 危険がいっぱいの低空飛行 top

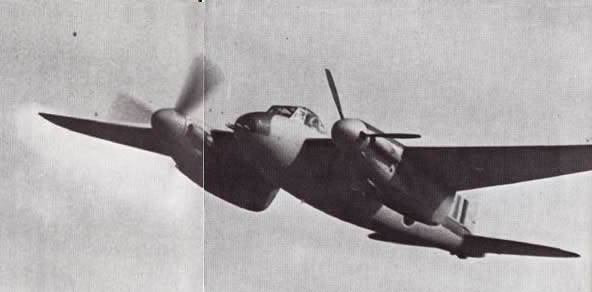

「……北海の波しぶきがかかるほどの高度で飛行を続け、やがて敵地の海岸線が見えてくるころが、最も警戒を必要とする。

速度をあげ、強行突破をはかるために、我々は編隊を密集隊形にかえた。

そして、海岸線をこえ、陸地へ入ると、いろいろ面白いことがおきはじめるのだった。

超低空のため、だしぬけにきこえはじめる我々のエンジンの爆音に仰天した自転車乗りの一団は、いっせいに自転車からとびおりて、一体何事かと、あたりをキョロキョロ見回したものだ。

そして空を見あげて、我々の機影を見た子供たちは、頭をかかえて転げるように逃げていったりした。 |

第105中隊所属の「モスキート」爆撃機仕様4型・シリーズ2

|

しかし、我々のほうも、鳥の群れ――低空で飛ぶ飛行機最大の敵――のおかげで、きわどい目に何度もあった。

鳥が機体と衝突すれば、まず、深刻な事態となることはまぬがれないところなのだ。

しかし、幸いそんなことにもならず、ドイツ領内の、とある貯水池の上空にさしかかるまで、それ以上別に何事もおきなかった。

そしてその貯水池の周辺で、ドイツ人どもは、恐ろしく正確な対空砲火をあぴせてきたが、運よく命中弾は一発もなかった。

しかしその直後に、編隊中の二機が空中接触を引き起し、二機とも地上に激突してしまったのだ。

そして、目標まであと八〇キロ余りのところへさしかかったとき、こんどは天候が悪化した。

工場地帯からたちのぼる厚い煙の層の向うに、我々がこえなければならない丘がすっぽりと、厚い雲に覆われてしまっているのである。

もちろん、その雲のなかへ突入するしかないので、丘よりも少し余裕のある高さまで高度をとった。

そして、おそらくその丘の頂上をこえたな、というところで、すぐさま、雲の下のうす暗がりにでるまで、降下を続けた。

雲のなかではぐれてしまった僚機を、この悪天候のなかで集めて、編隊を組みなおすのは容易なことではない。

私はとっさにおもいついて、翼の飛行灯をごく短時間だけ点灯させた。

後続編隊の指揮官機であるブレシング少佐機も、同じことをやった。

あとで、他機の搭乗口から聞いたところによると、これは非常に有効だったらしい……」

9 危機一髪爆弾投下 top

「………そうこうして、編隊の組みなおしが完了したとき、我々は目標の三〇キロ手前にさしかかっており、増速しながら機首をあげ、爆弾倉のドアを開いた。

あらかじめ示されたいくつかの地上の目標物によって、我々はいま、完全に予定どおりのコースで、爆撃目標に接近しつつあることが確認できた。

視界は約一三〇〇メートルにおちており、この飛行速度では、けっして十分とはいえなかった。

まもなく、爆撃目標まで三キロのところにさしかかったが、まだ、視界に入ってこない。

そして、あと一〇〇〇メートルたらずの筈だと思ったとき、突然、めざす大きな煙突が姿をあらわし、私はスロットルを全開した。

航法士が、防塞気球があがっているというまもなく、敵の対空陣地が射撃を開始し、まばゆく赤い尾をひく無数の曳光弾が、目の前をかすめるように撃ちあがってきた。

機銃にしがみつくようにして、私のすぐうしろに続く機をねらって射ちまくっている敵の射手の姿が、ちらりと目に入った。

しかしもう、他のことを考えている余裕はない。

私は、爆撃目標に定められている背の高い建物をめがけて接近していき、敵の対空砲火のまっただなかで投弾すると、建物をこえるために操縦桿を力いっぱいひいた。

しかし、建物の屋上をかすめたとほぼ同時に、左プロペラに対空砲火が命中した。

私の鼻先で、目のくらむような爆発がおこり、左の手足がひきちぎられるような衝撃をうけたが、それにかまっているひまはなかった。

事態は、それどころではなかったのだ。

嵐のような勢いでおそいかかってくる曳光弾の流れを右に避け、左に逃げることで精いっぱいだった。

そして、いくつもあがっている防塞気球をなんとかかわし、やっとのことで死地を脱して、いくつか的(まと)はずれの対空砲火が追ってくるだけになったとき、私はようやく、うけた損害の状況を調べるだけの余裕を取戻したのだった……」

10 傷だらけでも飛行を続ける top

「……私の左手からは、激しく出血しており、左足も血まみれになっている。

機体はかなり激しく振動しており、左エンジンの放熱器(注)に、いくつも穴のあいているのがすぐにわかった。

さらに対空機関砲弾は、放熱器の後部も貫通していて、これは、主燃料タンク(翼内にある)すれすれのところだった。

(注=エンジンの冷却液の熱を放散させるもので「モスキート」の場合、油冷却器とともに主翼前縁部についている)

胴体にも、スロットル・ボックス(注1)すれすれに大穴が二つひらき、補機類(注2)が吹きとばされていた。

連絡通話機もきかなくなっていたが、これは、被弾したときの破片のひとつが、私の右耳すれすれのところで受話機のコードを見事に切断しているのに、あとで気がついた。

(注1=エンジンへ送りこむガソリンの量を調節するスロットル・レバーをはじめ、空気との混合比を調整するミクスチュア・レバーなどが組みこまれた箱で、「モスキート」の場合、操縦席の左側面、パイロットの腰の高さに取付けられている。

注2=おそらく羅針儀、車輪ブレーキ・レバーなど)

飛行服の襟もひきちぎれていた。

しかし、これには帰投するまで気がつかず、同乗の航法士であるシスモア大尉に、よくもまあ死なずにすんだものだ、といわれて、初めて知ったのだった。

それはともかく、あの猛烈な直撃弾を食いながら、機体がまだ飛び続けているのは、本当に奇跡だとしか思えなかった。

特に私は、被弾した左エンジンの放熱器のことが気がかりで、エンジンの温度計から目を離すことができなかった。

しかし幸い、目盛は九七度をさしたままであり、振動もこれ以上ひどくなる気配はなかったので、被弾したプロペラをフェザリング(注)する必要は、おきずにすんだ……」

(注=エンジンが停止したときなど、空転するプロペラの空気抵抗を最小限にするよう、ピッチ(羽根のねじれ)を大きくする操作のことで、様子るに、左エンジンをとめずにすんだ、ということ)

11 “ビールのB”奇跡的な帰還 top

「……攻撃が終ると、全機が各個に帰投の途についたので、私も安全のため、低い雲のなかへ突っ込んだ――さきほどの丘をこえるときに、地上から撃たれる危険を感じたからである。

航法士が左腕の止血をしてくれ、それから私たちは、エンジン系統の計器や燃料計をにらみながらの、不安な長い飛行を続けたのだった。

帰路には、対空陣地が展開されている地帯を、二ヵ所通らなければならなかった。

特に二つ目の地帯の対空砲火は激烈をきわめ、こちらがフル・スロットルに浅いピッチ(注)で、激しい避退行動を繰返して、なんとか被弾せずにすんだのは、幸運としかいいようがない。

(注=自動車でいえば、ロー・ギアで、目いっぱいアクセルを踏込むようなもの)

しかし、ここを突破しさえすれば、あとはもう、何事もなかった。

燃料の残量をくわしくチェックしてみて、それも十分だと判断をくだした。

しかし、帰投してから調べてみると、ほとんど残っておらず、危ないところだった。

まあ、とにかく帰り着いたのだから、それで十分だったわけだ。

こうして、私の“ビールのB”号機は、ひどくやられたにもかかわらず、見事に飛行を続けて基地へ帰り着き、その大損害も、わずか数日で修理が完了した。

左エンジン支持架の一本が、そのド真ん中に機関砲弾の大穴をあけられていたが、エンジンの主要部には、なんの損傷もうけていなかった」

この奇襲に出撃した一四機の「モスキート」のうち、三機が未帰還となった。

そしてさらに、二機が帰投時に着陸事故を起し、搭乗員は全員が死亡した。

12 誰からも愛された“モッシー” top

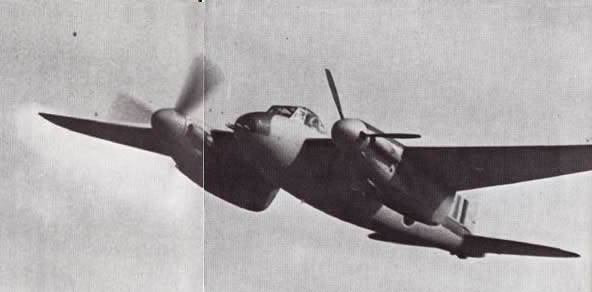

レイノルズの、この“ビールのB”号機にかぎらず、すべての「モスキート」機がそれぞれ、すばらしい――としかいいようがないほどの性能を発揮したのだから、この機体が、第二次大戦に登場した他のどんな軍用機にもみられなかった、様々な神話とでもいうものを開花させたのは、けっして驚くにはあたらない。

搭乗員といとしの“モッシー”(「モスキート」の愛称)に生まれたセンチメンタルな関係、そして飛行機乗りたるものが、この機体によせた好意・関心、心づかいの数々は、すっきりと処理された美しい機体の線や、なめらかな操縦性、構造上の簡潔さなどとは、全くかけはなれた、なにかにもとづくものだったのである。

彼らがこの機体によせた愛着は、一機の「モスキート」が、なにか抜群の戦果をあげると、その中隊のパイロットと航法士が一人のこらず、まじめくさって祝杯をあげるほどのものだった。

整備員たちもまた、それぞれの“モッシー”に、このうえもない愛着をいだいていた。

そんな“モッシー”の一機に、第25中隊(戦闘機)の隊員たちが“ロマンチカ”という愛称をつけていた第529号機がある。

この“ロマンチカ”は、地上整備員たちから、まるで女王のように大切に扱われていたが、この機体に乗っていたJ・F・R・ジョーンズ大尉が転属したあと、この機体にだれが乗るか、搭乗員たちはクジぴきをやって決めたほどだった。

そしてまた「モスキート」は、搭乗員たちの勲章目あての殊勲などとは関係なしに、名声を高めていった。

たとえば「モスキート」LR503号機は、おもに第105中隊所属機として、じつに二〇三回もの作戦に出撃したのだった。

余りの名声に、この機体は、終戦真近いころに退役し、カナダヘむけてデモンストレーションの途についたのだった。

しかし、そこで悲劇が起った。

一〇七回出撃の記録をもつ、M・ブリッグス大尉とJ・ベーカー中尉が乗り組んだこの「モスキート」は、カナダ西部のカルガリー空港で墜落事故を引き起し、搭乗員ともども、その輝かしい記録は、炎の中に消えうせてしまったのだった。

13 抜群の性能に作曲家も賞賛 top

戦時中、英空軍の搭乗員として「モスキート」に乗り組んだ人々の中には、様々な分野から志願してきた、民間出身の搭乗員も少なくなかった。

なかでも、作曲家のジョン・ド・L・ウールドリッジは、空軍中佐として、一九四三年ごろ第105中隊の「モスキート」をひきい、超低空の白昼爆撃や高々度の夜間爆撃に、何度も出撃した。

そしてこの“モッシー”の性能にいたく感動し、デハビランド社にたいして、こんな賞賛の手紙を書いた。

「『モスキート』爆撃機は――あらゆる意味において――傑出した飛行機だと思います。

操縦のしやすさ、操縦性のよさ、その高速性など、いかなる種類の弱点ももっていない、といってよいでしょう。

そしてさらに、我々の観点からするともうひとつ、これこそかけがえのない、そして戦時下においては、特に重要な特質を備えているのです。

それは、猛烈な攻撃にたいして、平気で耐えぬくたくましさです。

『モスキート』の場合、高速で、しかも屋根をかすめるような低高度で飛行することが多いため、対空陣地の上をつっきっても、その砲火にやられずにすむ例が非常に多いのですが、それでも、そんなにいつもいつもうまくいくわけはなく、“一発くらう”破目になることも、少なくはありません……」

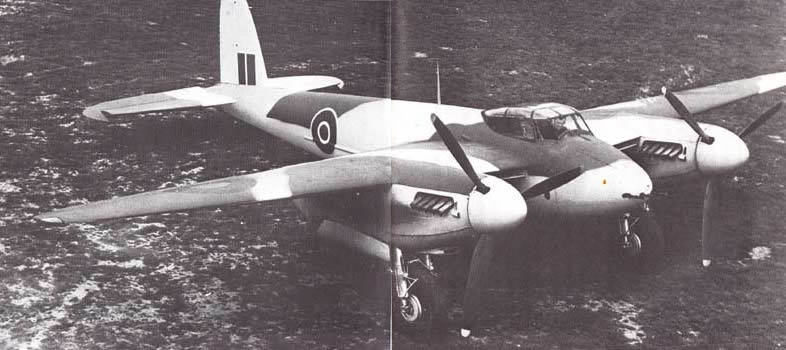

|

ハットフィールドのデハビランド社飛行場で翼を休める「モスキート」

「モスキート」はエンジン一基でも十分に飛行できる性能をもっていた

|

14 傷つきながらも任務を遂行 top

「……私自身、つい先日、そんな目にあいました。

ある爆撃目標に向って、高度約三〇メートルで接近していき、爆弾倉のドアを開いたと同時に、私の乗機はボフォース砲(スウェーデン製の高射機関砲)の直撃弾を三発うけてしまいました。

しかし、命中した瞬間の激しい衝撃と、いささか不快なガソリンの匂いを別にすれば、機は全く異常なしに飛び続け、もちろん爆弾も予定通りに投弾しました。

この三発の命中弾でうけた被害は、以下の通りです。

第一弾は左主翼下面の、翼端から約一メートル三〇センチのところを貫通して、翼内部で炸裂し、翼上面の一平方メートルほどをやぶりましたが、補助翼(注)は幸いに無事でした。

(注=主翼後縁についている小さな舵で、機体の左右の傾きをコントロールする。これをやられると、旋回操作が困難になる)

第二弾は、左舷エンジン・ナセル(注1)の後部に命中し、脚のあげおろし機構が破壊され、潤滑系統のパイプが損傷、プロペラのピッチ・コントロール(注2)がやられ、航法計器類が作動しなくなりました。

(注1=エンジン全体をおおっている部分。

注2=プロペラの羽根のねじれを調整する機構)

そして三発目は、胴体の尾翼つけ根より少し前に命中し、尾輪あげおろし機構の油圧パイプがやられ、対気速度計が作動不能(注)になりました。

そしてそのまま帰投する途中、左舷エンジンの調子が悪くなり、いろいろやったのですが、ついに停止してしまいました。

(注=「モスキート」の対気速度計の空気取入部(ピトー管)は、垂直尾翼の前縁にあるので、おそらくこのあたりが損傷したものだろう)

ピッチ・コントロールがやられているため、停止したエンジンのプロペラをフェザリングにすることもできないのに、機速は三〇〇キロ以上をずっと保持することができ、暗闇のなかでフラップ(注)の助けなしに、無事胴体着陸に成功しました……」

(注=低速時にも、十分な揚力をつけて、安全な離着陸を行わせる下げ翼。主翼後縁についている)

15 忠実でたくましい猛獣 top

「……ほかにも、こういった驚くべき例はいくつもあります。

ある出撃のさい、一機の『モスキート』は、目標地点付近で、予想しない位置にあらわれた高圧配電線にひっかかりながら、損傷らしい損傷もうけずに無事帰投しましたし、別の一機は、対空砲火でエンジン一基が停止し、爆弾投下機構が作動しなくなりながら、残りの一基で海面すれすれを基地にたどりつき、爆弾を満載したまま、夜間の胴体着陸に成功したのです。

その搭乗員は、『ちょっと重い感じだっただけで、なんともなかった』と報告したものです。

またある一機は、昇降舵をやられながら、フラップとスロットルだけで、無事に帰ってきました。

エンジンが一基停止しても、全く不安なしに飛行を続ける『モスキート』について、我々(第105中隊)は、“きっとデハビランド社は『モスキート』を単発機として設計し、万一のために、エンジンをもうひとつ余分にくっつけてくれたんだろう”などと、笑いあっています。

そしてこの機体は、いついかなる時にも、いわゆる弱点というものが現われることはなく、損傷をうけた状態での夜間着陸の場合など、それも特に、胴体着陸をしなければならなくなったときなどは、胴体下部の簡潔な構造ともあいまって、損傷を最小限にとどめ、補修を大変楽にしています。

すべての意味で、『モスキート』はケンカっ早くてたくましく――そして主人であるパイロットにたいしてはこの上もなく忠実な――小さい猛獣なのです。

そして最後に申しあげたいのは、空気力学的にも完璧といった、その機体のデザインです。

これこそ、わが国において、長い年月につちかわれてきたイギリス人の才知(さいち)とでもいうものが、極めてストレートに、実用的な航空機を生むデハビランド社の設計思想ととけあい、見るからに、そしてまぎれもなく、第一級の機体を創造したのです……」

16 交響詩『勝利への賛歌』 top

これほどまでホレこまれた“驚異の木製機”はウールドリッジ中佐の大西洋横断飛行のさいに、五時間四〇分という大記録を樹立して、その賛辞にこたえたのだった。

そしてアメリカ滞在中、作曲家ウールドリッジは、当時ニューヨーク・フィルハーモニー父響楽団の常任指揮者であったアーサー・ロジンスキーに会う機会があった。

ウールドリッジは、月光をついてベルリン爆撃を繰返した数週間のあいだに、あるとき「モスキート」の操縦室ごしに、ふと見あげた星座からうけた神秘的なインスピレーションを、ひとつの交響詩としてまとめあげる構想が熟していたのだが、その話をきいたロジンスキーは即座に、その交響詩をニューヨーク・フィルハーモニーで初演しよう、と切り出したのだった。

この交響詩は『勝利への賛歌』という題で発表された。

しかし、終戦とともにまた作曲家の生活に戻った、この「モスキート」のパイロットは、まもなく自動車事故で死去したのだった。

top

**************************************** |