|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

9 10

4 比類なきその多様性

|

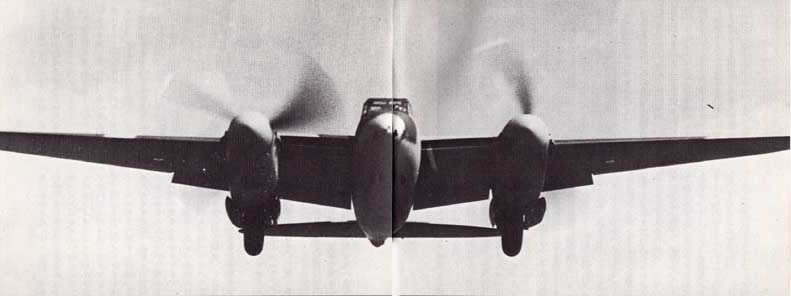

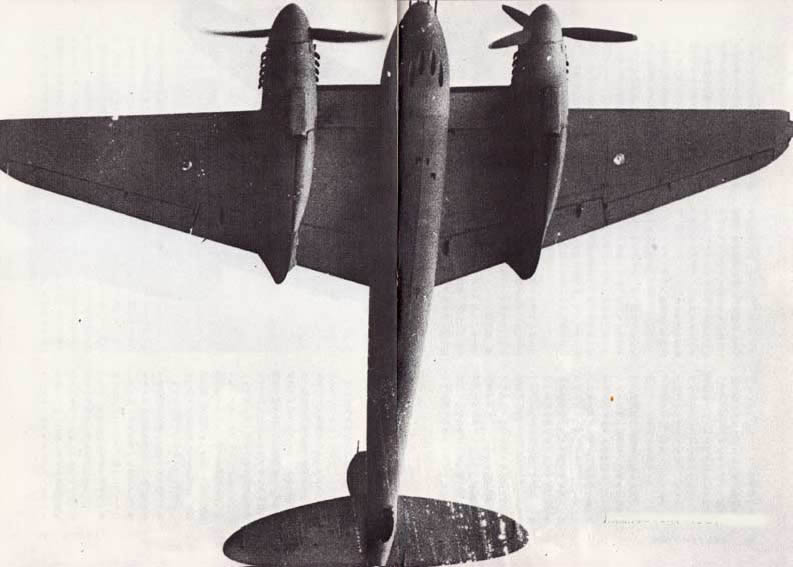

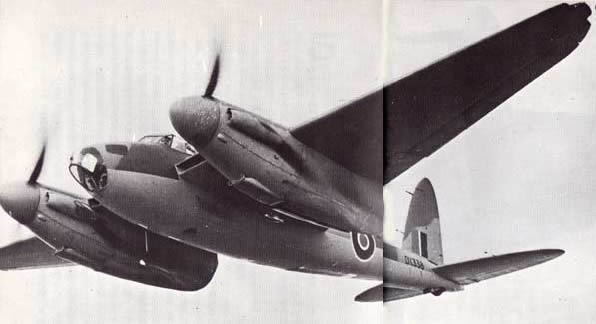

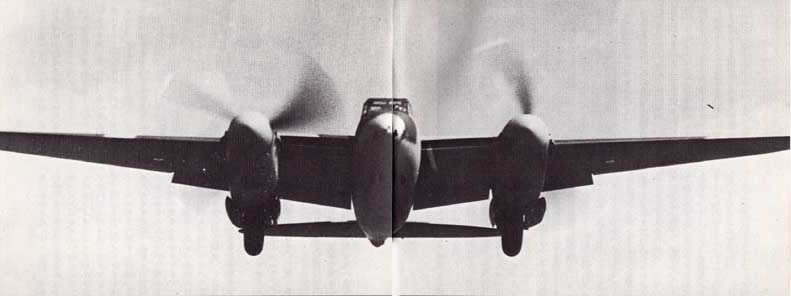

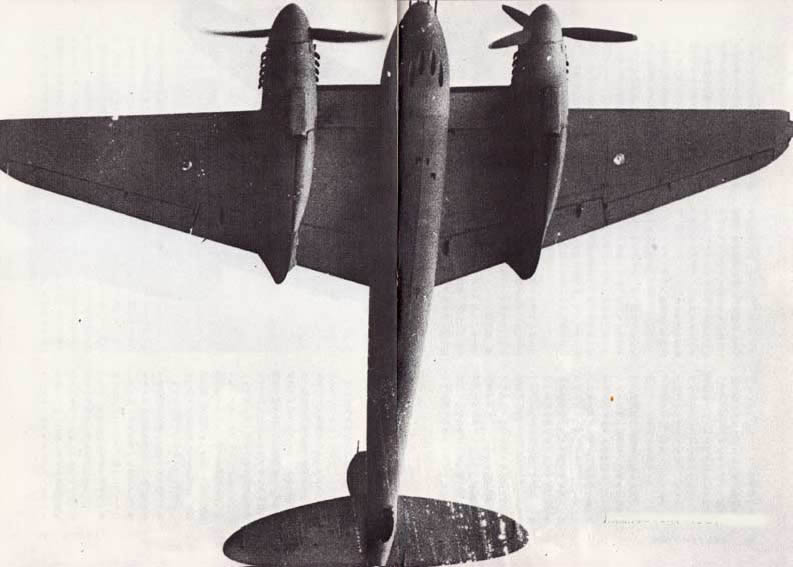

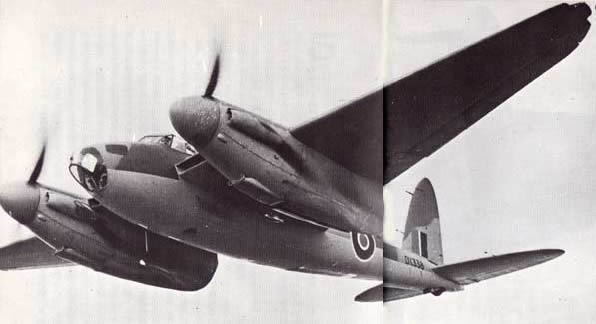

飛行中の「モスキート」

|

一九四二年(昭和十七年)を通じて「モスキート」は、くらべもののない多用途性をみせたのだが、用途別には、主として四つの形式があった。

まず、機数はすくなかったが非常に効果をあげたのが、長距離写真偵察である。

そのつぎが爆撃。

これは、英空軍上層部に異論があったにもかかわらず、実施部隊の搭乗員たちは、自信満々でこの任務を遂行した。

つぎに夜間戦闘機、特に夜間襲撃機としても大きな活躍をみせた。

そしてさらに、爆撃機の援護戦闘機――つまり夜間、ドイツ本土爆撃に向かう重爆撃機を援護する戦闘機としても考えられた。

1 与圧式の「モスキート」を開発 top

これらにくわえて、「モスキート」は、いくつかの特殊な任務においても、大いに名をあげたのである。

一時期、英空軍は、白昼堂々と侵入してくるドイツのJu86P写真偵察機(旅客機と並行して開発された双発爆撃機で、P2型が偵察型)に、くやしいおもいをさせられた。

たにせこの無武装の写真偵察機は、与圧操縦室(注)を備えているため、かるく一万三〇〇〇メートル以上の高度を飛行することができ、当時の「ハリケーン」や「スピットファイア」ではとても、その高度まで迎撃することはできなかっだからである。

(注=高々度において、搭乗員が呼吸困難におちいるのをふせぐため、気密構造にして、酸素(空気)を供給する)

そこで、このJu86Pにたち向かう機種として、「モスキート」に白羽の矢がたった。

ちょうどその一九四二年の秋、イギリスの戦闘機をシリ目に、Ju86Pがゆうゆうと上空を飛ぶハットフィールドでは、デハビランド社の開発チームが、与圧操縦室をもつ爆撃機型「モスキート」の試作機を製作中だったのである。

ドイツの偵察機が、工場や飛行場の上空を平気で飛ぶことは、特に与圧式「モスキート」を開発中のデハビランド社にとって、極めて苦々しいことだった。

そこで、計画が決定してからわずか七日目には、その与圧式の爆撃機モデルを戦闘機モデルへ改装する作業――翼幅をのばし、車輪を径の小さなものに、燃料タンクを小容量のものにそれぞれ交換し、装甲板を小さくする作業――が完了した。

そしてジェフリー・デハビランドは、その初の試験飛行で、高度一万三三〇〇メートルにまで到達したのだった。

こうして英空軍は、ドイツのJu86Pにたちむかえる機体を、手にいれることができたのだった。

そしてただちに、この機体をギリギリいっぱいの高度に到達させるため、特に小柄で体重のかるい搭乗員を選抜した。

そして、第151中隊から搭乗員としてハットフィールドに派遣されてきた中尉の名が、なんとスパロー(スズメ)だったというのだから、できすぎている。

2 大勝利につながる地味な任務 top

「モスキート」に課せられた任務のひとつに、敵地上空の気象偵察がある。

一九四二年の秋には、第1401気象飛行隊に二機の「モスキート」が配属され、ちょうど写真偵察や爆撃と同じく、無武装のまま敵地ふかく侵入を繰返した。

これは一見してたいくつで、つまらない仕事のようだが、「モスキート」がやってのけた数々の任務のなかでも、極めて大きな功績をあげたもののひとつである。

精密で信頼性の高い気象状況をつかむことができなかったならば、重爆撃隊があそこまで、徹底的にドイツの軍術産業をたたいて、連合軍のヨーロッパ本土反攻作戦を成功させることはできなかっただろう。

3 北海渡洋定期便の道をひらく top

ちょうどこのころ、英空軍第105中隊のD・A・G・ペリー少佐とG・ロブスン少尉の二人は、あたえられたある任務を、民間人をよそおって遂行せよ、と命じられてひどく面くらったものだった。

そして二人は、離陸準備が完了した自分たちの「モスキート」を見たとたん、さらにおどろいた。

英空軍機をしめす赤・白・ブルーの塗装はきれいにはぎとられ、空軍のマークもなくなっている。搭乗員も機体も、この極秘の任務を遂行するため、国籍不明の形にされているのだ。

彼らは、ドイツ戦闘機のひしめくなかをぬけて、中立国であるスウェーデンの首都ストックホルムのイギリス大使館まで、外交文書をとどけようというのである。

そして、その「モスキート」機は、無事にストックホルムに到着した。

着陸は、宣伝のためにドイツから飛来した、ユンカースJu52輸送機より数分はやかった。

灯火管制と食料統制のイギリスからやってきた二人は、ありったけの灯火をつけっぱなしにして、豊富な食料をたらふくつめこんで、ストックホルムの夜を楽しんだのだった。

そして次の日、外交文書を積んで帰投した二人は、さっそく背広をぬぎすて、軍服に身をつつんでみんなの前にあらわれたのであった……。

しかし、彼ら二人は、戦時下に「モスキート」が課せられた様々な任務のなかでも、最も大胆な任務――BOAC(英国海外航空会社)の民間パイロットの手によって、この木製爆撃機を外交文書配達の定期便として運航するくわだて――の、皮切りをやってのけたのだった。 |

離陸のため、滑走路へむかう

BOAC(英国海外航空会社)の「モスキート」

|

4 機数不足が最大の悩み top

ウィルフリッド・フリーマン卿は空軍参謀次長として、また一九四二年末にかけては航空機生産省の次官として、その有名な“お道楽”の成長をじっと見まもってきたのだった。

爆撃機型「モスキート」については異論ものこったが、他の分野において「モスキート」は、着々とその名声を高めていった。

現在の急務は、いかにしてその生産機数をふやすかにあった。

リーベスデン「ロンドン北西五〇キロ」にあるデハビランド社の第二工場でも「モスキート」の生産は開始されており、カナダ製「モスキート」も、トロントで生まれようとしていた。

またいっぽう、オーストラリアにあるデハビランド工場でも、「タイガー・モス」や「ドラゴン」など練習機の生産ラインを、「モスキート」へ転用する計画が進行中だった。

しかし、とにかくもっと多数の「モスキート」が生産されないかぎり、ウイルフリッド・フリーマンは、矢のようなさいそくを続ける各実施部隊へ、数すくない機体を配分することに、それこそソロモン王(紀元前一〇〇〇年ごろのイスラェルの王。知恵者として知られる)なみの知恵を、しぼらなければならなかった。

いうまでもなく、この木製機にたいする彼の信頼と期待が、こうして見事にむくいられた事実に、いちばんよろこびを感じたのはフリーマンその人だろうが、いまや、その「モスキート」を必要なだけ生産するという、とほうもない重責が、彼の肩にのしかかっているのだった。

そのうえ、「モスキート」にかんする詳細が、はじめて新聞に公表されたのもこのころだが、これは、この機体にたいする大衆の関心が、ついにおさえきれないところまで高まったからだった。

イギリスの各紙は、この機体が木製であることをほめあげ、いかにも新聞ごのみの話を、でかでかと書きたてた。

たとえば「デイリー・メール」紙は、こんなふうに報じている。

「かくてわがイギリス空軍当局は、この驚異の新鋭機の全貌をあきらかにすることを、ついに許可するにいたった。

つい先日でさえ、この新鋭高速爆撃機の一機が海中に墜落したとき、その名前――「モスキート」は極秘とされ、発表は許されなかったのである。

事故発生と同時に海軍の高速艇が多数急行して、周囲数キロを徹底的に捜索し、破片の一片たりとものこさぬよう、厳重きわまる回収作業が実施されたのである。

それは木製である機体の断片が、海上を漂流して敵の手におちる危険があったからである……」

5 反論うちくだく堂々の昼間爆撃 top

それでも、全く無武装の高速爆撃機にたいする反論は、あとを絶つにはいたらず、一九四二年の十二月はじめ、フリーマンはその“お道楽”の将来にかんする重大な危機がせまったのを感じた。

というのは、空軍省が空軍参謀総長にあてて公式の意見具申を行い、「モスキート」による地上目標の爆撃は、重爆機における夜間爆撃や、強力な武装をもつアメリカ製の「空の要塞」(ボーイングB17重爆撃譏)による昼間爆撃にくらべて効果がうすいので、「モスキート」をこの任務からはずすべきだ――と提案したからである。

しかし機体そのもの、そして勇敢な搭乗員たちは、この挑戦を正面から堂堂とうけとめていた。

たとえば一九四二年十二月六日、オーストラリア出身の「モスキート」のエキスパート、ヒューイ・エドワーズ中佐は、部下をひきいてオランダのアイントホーヘンにあるフィリップス社(世界有数の電気メーカー)の工場に、白昼爆撃をかけて大きな戦果をあげた。

そしてこれが、爆撃機型「モスキート」にたいする空軍当局のまよいをとくことに、大きな力となった。

そしてその年のクリスマス・イブのこと、アイントホーヘン爆撃の詳細がロンドンにまでつたえられたとき、あるオランダ人の牧師が、当時の英空軍大臣であったアーチボルド・シンクレア卿をたずね、オランダ政府にかわって、フィリップス工場爆撃におけるイギリス機の技術にたいして敬意を表する、とのべたのだった。

そして翌日――クリスマスの当日、空軍大臣はオランダ人のその感謝の気持ちを、“ボンバー”ハリス大将(当時の英空軍爆撃兵団司令官)につたえた。

彼はその文書の中に、こう書いている。

「わが爆撃機搭乗員の勇敢さにたいするオランダ市民の賞賛は、つまるところ、爆撃機の照準の正確さ、すなわちその結果として、一般市民の死傷者を最小限にくいとめてくれたことにたいする、感謝の気持ちをあらわしたものである……」

「モスキート」にとって、自分たちの国へ、イギリスの爆弾が投下されることを歓迎する(当時のオランダはドイツの占領下にあった)人々の、このことば以上に、大きな賞賛の声はありえないといってよいだろう。 |

ボーイングB17 「空の要塞」

「モスキート」の爆撃をうけて炎上する、

アイントホーヘンのフィリップス工場

|

6 最適な任務の空中写真偵察 top

四年まえ、デハビランドがあきらかにして空軍省から嘲笑された、この木製の軍用機の構想は、こうして見事に実をむすび、いまや「モスキート」の機数不足が、深刻な問題になっていた。

「モスキート」の新機をなんとか手にいれようとあせる関係者の中には、沿岸防備隊司令官のフィリップ・ジュバート大将がいた。

彼は、かつてクラークとサワーバッツのチームによって、はじめて「モスキート」が達成した実戦任務――写真偵察――をさらに拡大したい、と考えたのである。

ジュバート卿は、繰返し繰返し主張した。 |

英空軍沿岸防備隊司令官

ジュバート大将

|

英空軍大臣

アーチボルト・シンクレア卿

|

ドイツ本土やスカンジナビア半島沿岸における、ドイツの戦艦や巡洋艦の動きを常につかみ、これらの攻撃に対処するためには、「モスキート」による継続的な写真偵察が必要なこと、さらに「モスキート」一機の活躍は、「スピットファイア」二機のそれをはるかに上回ることを力説していたのである。

沿岸防備隊における、写真偵察機型「モスキート」の価値は、たとえば、たった一回の出撃で一四ヵ所もの戦略目標――それもシュチェチン、ロストク、ジュベック、ブレーメルハーフェン、ビルヘルムスハーフェン、エムデンなど、ドイツ北部、オランダの主要な港湾をふくむ――の写真偵察を行うことができることでも、あきらかだった。

|

着陸姿勢と取る「モスキート」

|

7 シャッター切らずに帰れるか!

top

写真偵察機の搭乗員たちも、ヤル気十分だった。

巻雲やイワシ雲のうかぶ青空から、写真撮影ができずに帰投するような事態がおきれば、それは彼ら自身の名誉にかかわる問題でさえあったのだ。

その写真一枚が、友軍の輸送船団の運命を決め、戦局の推移を大きくかえることにさえなりかねないのである。

V・A・リケッツ大尉は、デハビランド陸軍少佐にあてた手紙で、こんなふうに書いている。

「もしも、目標まで一〇〇〇キロも飛び続けたとすれば、そこが五〇〇〇メートルまで雲に覆われていたからという、それだけの理由で、写真を撮らずに帰投する気にはならないだろう。

そのとき、すべては、彼がどれだけ勇気をふるってたち向かうか、にかかっているのだ……」

そのときリケッツ大尉とロシア生まれの航法士ボリス・ルクマノフ曹長は、高度七五〇〇メートルから一〇〇メートルにまで降下し、その性質から考えて当然、厳重な対空防備がなされている地区の上空を飛んで、第二次大戦中でも“指おり”といわれる偵察写真を撮影したが、なかでもキール軍港に停泊しているドイツの戦艦「グナイゼナウ」の写真は、すぐ新聞に発表され、いろいろな出版物に転載されたものである。

しかしこのすばらしいチームは、のちにシュトラスブール(フランス東部)偵察に出撃したまま、二度とかえらなかった。

この時期に、第1写真偵察部隊は中隊編成に昇格し、第540中隊として英空軍初の写真偵察中隊となった。

8 大統領の息子がホレ込んで

top

写真偵察機型「モスキート」の活動範囲は、この時期からどんどん拡がりはじめ、一九四二年の秋頃、ジブラルタル(スペイン最南端。イギリス領)を基地とする三機の「モスキート」が、北アフリカ戦線にも登場した。

その年の末ちかく、この「モスキート」一機が、北アフリカにあった米陸軍写真偵察部隊のエリオット・ルーズペルト大佐の目にとまった。

当時、ルーズベルト大佐の部隊で使っていた写真偵察機の大部分は、ロッキード「ライトニング」(双発双胴のP38戦闘機から発達したF4あるいはF5偵察機)だったが、ひとたびこの「モスキート」で飛んでみたとたん、この米大統領(三二代のフランクリン・D・ルーズベルト)の息子は、わが部隊の「ライトニング」をすべて、「モスキート」へ更改するつもりである――とたからかに言明した。 |

エリオット・ルーズベルト米陸軍大佐

|

ルーズベルト大佐のこの熱心ぶりは、たちまち米・英両国政府につたわり、話題となった。

そしてワシントンでは、一九四一年の四月に、「モスキート」の試作一号機が行った、時速六五〇キロちかい速度での超低空飛行のデモンストレーションに立ちあった、アーノルド大将(米陸軍航空軍総司令官)がそのときのことをおもいだし、ふたたびつよい興味をかきたてられ、「モスキート」の入手を強力に要請し始めた。

彼のその熱意は、英空軍の上層部が「モスキート」を見なおす、大きなきっかけとなるほどのものだった。

そして、デハビランド「モスキート」DH98は、その分野における実戦機種として、最高速の機体であることが、あらためてあきらかになったのだった。

「モスキート」の性能は、ついにワシントンのアメリカ政府をゆさぶり、あのソールスペリー・ホールから試作機二機が生まれた日以来、数奇な運命をたどった「モスキート」は、ついにワシントン空港にアメリカ政府高官、軍首脳部、外国大使などを集め、たった一機で三〇分にわたる航空ショーをやってのけることにまでなったのだった。

操縦は、ジェフリー・デハビランド卿の長男が行った。アーノルド大将の個人的な要請で、他の航空機の発着がいっさいとめられた同飛行場上空を、デハビランドは、カナダで生産された「モスキート」で、縦横に飛びまわったのである。

|

片発飛行中の「モスキート」を下方より写す

|

9 苦労かさねたカナダ製の誕生

top

計画されてから一二ヵ月とたたないうちに、「モスキート」の生産が開始されたデハビランド社カナダ工場の業績は、航空機産業史上に記録されるべき壮挙だといってよい。

一九四一年の九月にデハビランドは、ハットフィールド工場にとってなくてはならない生産部門の主任技師、ハリー・ポービーとその助手のW・D・ハンターを、あえてカナダへ派遣したのだった。

そしてのちに彼らは、一九四二年から一九四五年にかけてデハビランド社の生産管理部門にいた、トレバー・ウェストブロックの協力をえた。

彼は、“英本土航空決戦”(一九四〇年夏)が行われるまえの時期に、ビーバーブルック航空機生産大臣を助けて、高速戦闘機の生産を推進した人物である。

ポービーは、一九三九年の末から一九四〇年の初頭にかけて、イギリス国内の木工業者――台所の食卓づくりから教会のベンチ専門の名工まで計四〇〇社――を、「モスキート」の機体各部生産のためにかき集めた実績をもっている。

トロントにおいてポービーは、この経験をフルに生かして、カナダ製「モスキート」を生産ラインから送り出すことに、成功したのだった。

彼は必要な工作機械をそろえるため、北アメリカ中をさがしまわらなければならなかった。

だがひとつだけ、生産工程上不可欠の機械が、どうしても入手できなかった。

こまりはてた彼は、八方手をつくしたあげく、カリフォルニアにいるチャールズ・ミスフェルトというアメリカ人の技師なら、なんとかこの問題を解決してくれるだろう、と教えられて、さっそく現地へとんだ。

そしてこのミスフェルトは、のべ四万ポンドにものぼる機械類を、トロントヘ送り出してくれた。

しかも、カナダにあるデハビランド社が、ドルにこまっていることを知ったミスフェルトは、ポンドによる支払いをみとめてくれたのだった。

|

爆撃機仕様の「モスキート」

|

10 「モスキート」を駆ってデートに

top

デモンストレーションの日、ジェフリー・デハビランドは、いならぶアメリカ政府高官たちを、一人のこらず「モスキート」のとりこにしてしまった。

そしてその夜、アーノルド大将は、彼と、同行してきたデハビランド社のピープ・バレルとを歓迎する、盛大なパーティーを開いた。

「モスキート」のための乾杯にはじまったそのパーティーが終ったのは、朝の三時すぎ、やっとのことで解放されたデハビランドとバレルは、疲れはててはいたが満ち足りた気分で、はうようにしてホテルのベッドにもぐりこんだ。

酔いと疲れでしびれたジェフリー・デハビツンドの頭に、あるひとつのアイデアがひらめいたのは、ベッドサイドのランプを消そうとしたときだった。

彼はそのまま電話に手をのばし、交換手に、ハリウッドにいる従妹のオリヴィア(注)への電話を申しこんだ。

そして彼女とのデートのために、「モスキート」でアメリカ大陸を横断して、カリフォルニアヘのりこむことにした。

(注=オリヴィア・デハビランド。『風と共に去りぬ』のメラニー役でお馴染み。一九四六年のアカデミー賞女優)

しかし、当時の記録によれば、「モスキート」そのものはバレルが回航し、ジェフリー・デハビランドは、汽車でむかったという。

彼は、余りはやすぎて、「モスキート」の操縦席ではあじわえないアメリカの魅力をあじわうために、この方法をえらんだのだ――とのちに回想している。

11 米の譲渡要請退けられる top

ワシントンのアーノルド大将は、なんとかして「モスキート」を手にいれようと、その交換条件として、「ムスタング」(注)の提供までを申しいれた。航空機生産省にいた「モスキート」最大の理解者、ウィルフリッド・フリーマンは即座に、その申しいれの拒否を主張した。 (注=ノースアメリカン社製P51単座戦闘機。第二次大戦時のアメリカの代表的戦闘機)

大戦初期にフリーマンは、チャーチル首相とルーズベルトとの大西洋会談(一九四○年八月)に同行したさい、アメリカ側の取り引きの手口を見せつけられていたからである。彼はその交換が、次の交換へとエスカレートすることをおそれると同時に、アメリカには「モスキート」との交換にあたいする機体はない――というのが、彼の考えだったからである。

彼の意見はそのまま採用された。

しかし、それでもアーノルド大将は、あきらめなかった。彼はじかに、空軍参謀総長ポータル大将のところへのりこみ、「モスキート」を二四機、たったいま、すぐにでもアメリカへゆずり私てほしい、と要請した。

彼はそのうちの一二機を地中海戦線で、そしてあとの一二機は英本土を基地として、ヨーロッパでの作戦に使う計画だ、といった。

そして次の段階として、写真偵察部隊用として二三五機の「モスキート」を希望している、とものべた。

しかし、この要請が行われた一九四三年初頭、ポータル大将のもとに「モスキート」の余裕は、ただの一機もなかったのである。

生産がとてもまにあわなかったからだ。結局ポータルは、窮地に立たされたアーノルド大将の立場を考慮して、中東戦線で使うように、「モスキート」二機を一時提供することにした。

ほぼ同じころ、米海軍もあの濠に面した占びた館で生まれた、小さな木製機に目をつけた。

かりうけた「モスキート」によるテストの結果、米海軍は、太平洋地区の夜間哨戒用にこれを使いたい、とカナダのデハビランド工場に直接、手をのばした。

もちろん、その要求が通る訳もなかった。

一九四三年中に、カナダで生産される予定の「モスキート」は、わずか九〇機にすぎず、英本土では、爆撃機としての同機の要求をみたしきれずに、四苦八苦の連続だったからである。

top

**************************************** |